焼きたてのパンからたちのぼる香りは、心をほっとゆるめてくれます。自宅で焼きたてのパンを食べたいとは、多くの人が抱く思いではないでしょうか。大野有里奈さんは、日本とフランスで修行し、現在はパン作りのオンラインスクールを主宰する「幸せを与えられるパンを作りたい」との強い思いから“幸せパン職人”として活動しています。

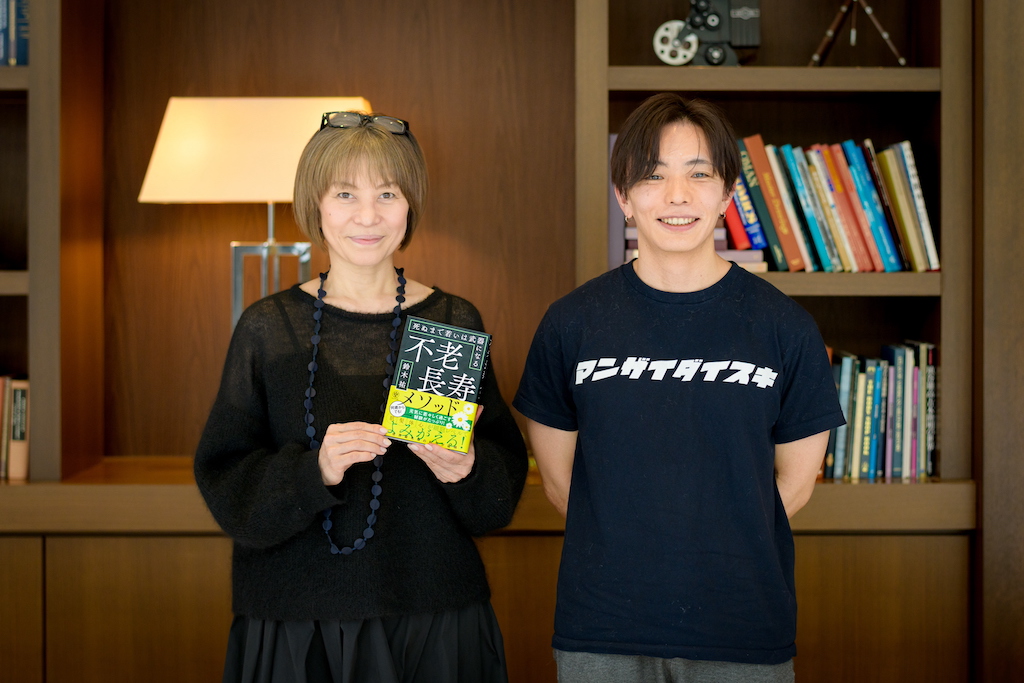

昨年出版した『フランス仕込みのパン』(KADOKAWA)が第5刷を突破するヒット中の今あらためて、大野さんが考える“楽しいパン作り”について教えていただきます。聞き手はブックセラピストの元木忍さんです。

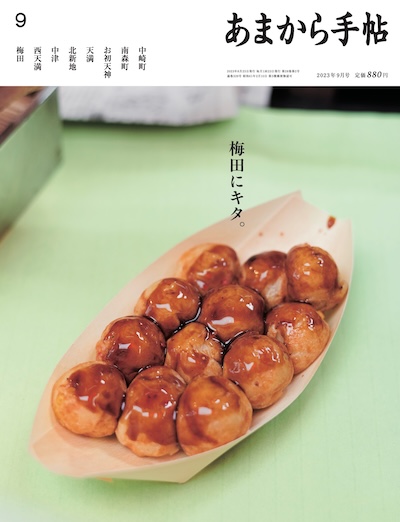

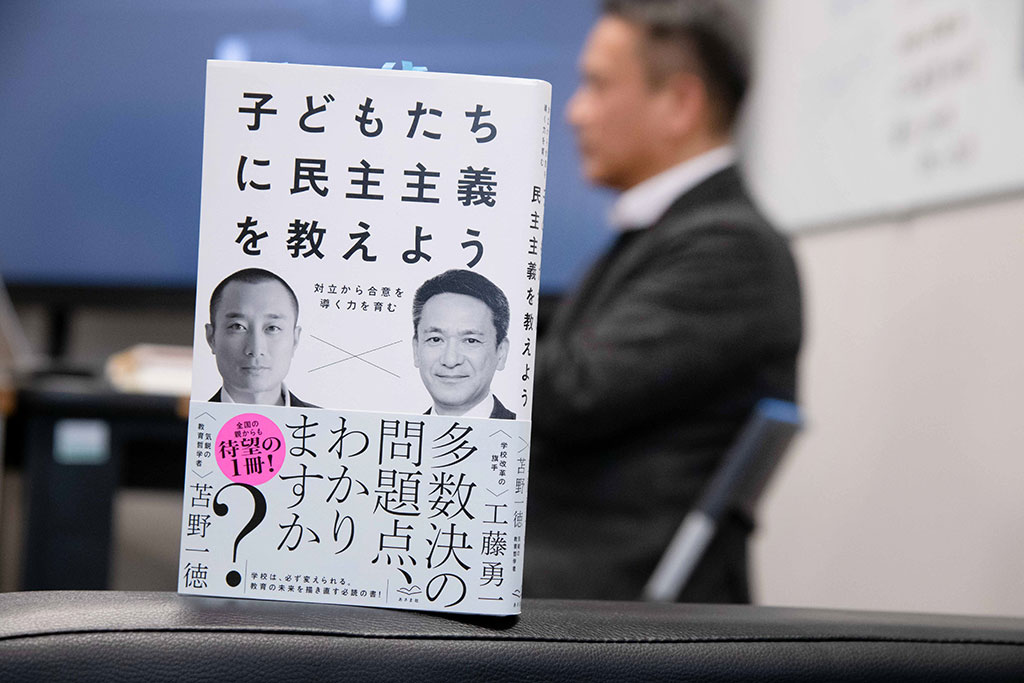

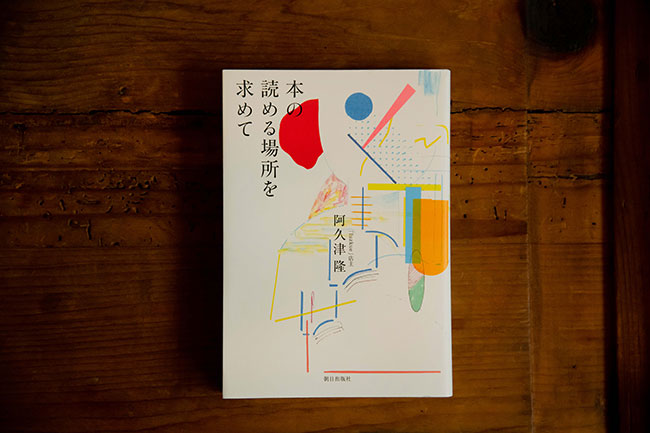

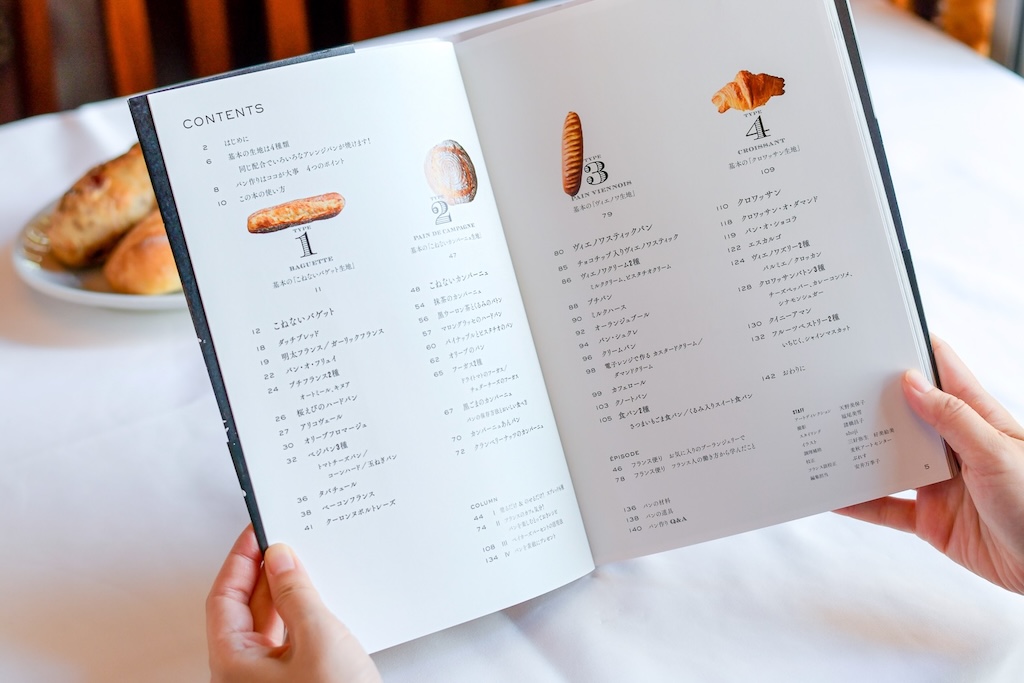

『フランス仕込みのパン』(KADOKAWA)

4つの生地でハード系のパンからカンパーニュ、クロワッサンまで52種類ものパンが作れる、そのノウハウを惜しみなく教えてくれる本書。ポイントを押さえて作れば、フランスのベーカリーのようなパンが作れると支持されている。

4つの生地で52種類のパンがつくれる!?

元木忍さん(以下、元木):やっとお会いできました! 今日お話しできるのが本当に楽しみだったんです。インスタグラムで大野さんの投稿を拝見して『フランス仕込みのパン』を買ったのですが、たった4つの生地で52種類ものパンが作れてしまうことに驚きました。

大野有里奈さん(以下、大野):ありがとうございます。出版社から「初中級者向けのパン作りの本を」とお声がけいただいた時に、「そういえばフランスで働いていた時ってひとつの生地からいろんな種類のパンを作っていたな」と思い出したんです。本にするにあたって、わかりやすくまとめられるよう4つの生地に分類しなおしました。

元木:「こねない」って書いてあって驚きました。パンはどれでもこねるものだと思っていたのですが。

大野:“手混ぜ”といって、容器の中で混ぜるだけでバゲットやカンパーニュが作れるんです。ただ、クロワッサンやヴィエノワという甘い生地のパンは、ある程度こねる必要があります。

元木:それぞれ特別な粉を使うのですか?

大野:いえ特別な材料は使っていません。この本では“準強力粉”だけで作っています。いろいろな種類の小麦粉がありますが、フランスでは基本的に薄力粉と強力粉の間に位置付けられている準強力粉を使うんですよ。

元木:この本のどのページを開いてもおいしそうなパンばかりなのですが、私自身はもともとハード系のパンが好きなので、冒頭に掲載されているバゲットに一目惚れしてしまいました。このバゲットとオリーブオイルと塩があれば、もう完璧!

大野:最高ですね! それに、ワインもほしいところですよね。

元木:そう! 初対面ながらお互いの雰囲気が似ている……と思ったんですけど、私たちの胃袋もいい相性していそうですね(笑) さて、大野さんが『フランス仕込みのパン』の中で読者の方に作ってほしいと思うパンはどれですか?

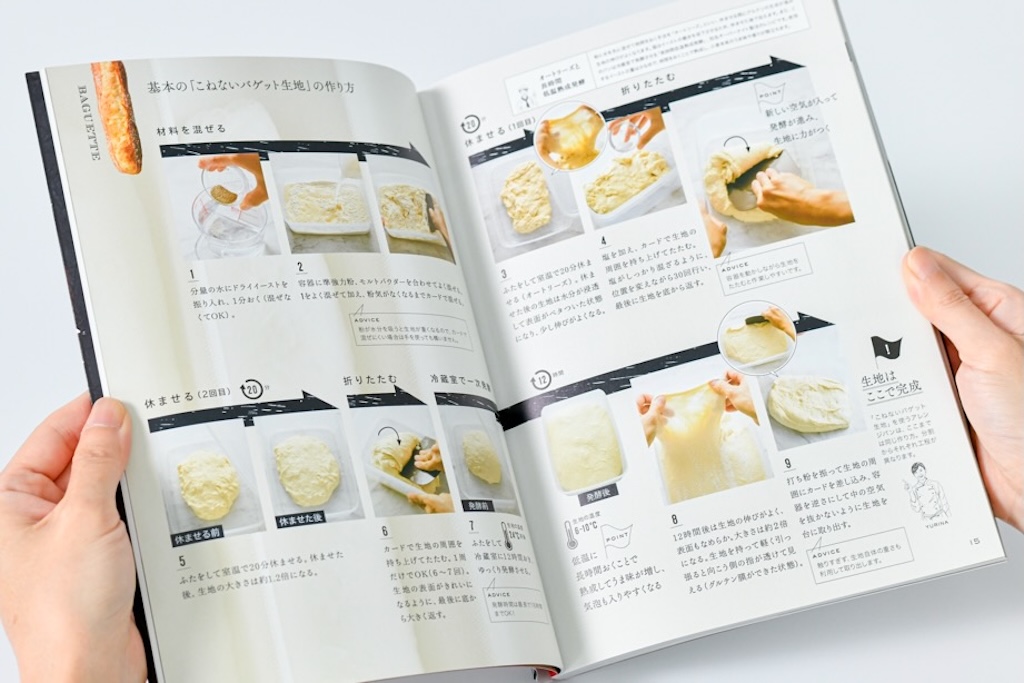

大野:バゲット類はどれもおすすめですね。この本の第1章では、ハード系パンの基本生地を「こねないバゲット生地」として紹介しているのですが、一次発酵では冷蔵庫を使っています。実はこの冷蔵室で発酵させる方法は、フランスのパン屋さんでも取り入れられているもの。低温でじっくり発酵させることで小麦の甘みを引き出すことができるんです。

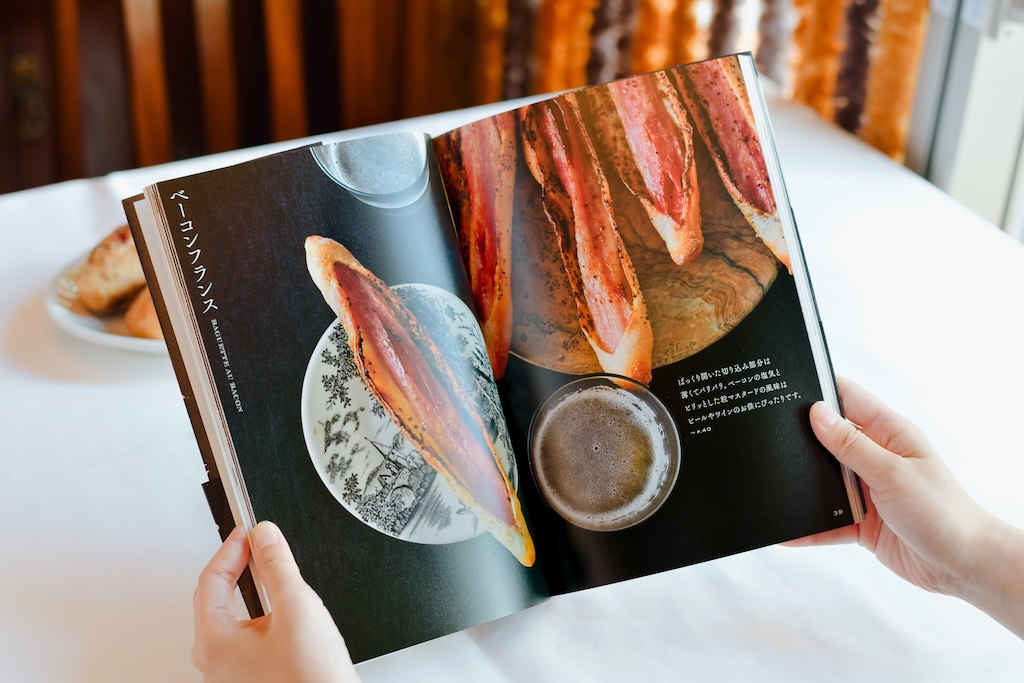

元木:「こねないバゲット生地」で作るベーコンフランスもおいしそうですよね!

大野:このベーコンフランスは初心者さんにおすすめです。夜のうちに少し作業をして「こねないバゲット生地」を冷蔵庫で12時間ほど発酵させておけば、朝起きて1時間もかからずに焼きあげることができます。粒マスタードがいい仕事してくれるんですよ! 私のお気に入りレシピです。

ちなみに、ふわふわのパンを作るためには充分な発酵が必要なんですが、ベーコンフランスのようなパリパリとした食感のパンなら、20分程度の二次発酵でOK。朝の支度をしながら、手軽に焼きたてのパンを食べられます。

元木:忙しい現代人にぴったりですね。

幼い頃に抱いた「パン屋さん」への憧れ

元木:大野さんご自身のことも伺わせてください。どうしてパンの道へ?

大野:私の実家は米農家だったんです。幼い頃からパン屋さんに行くことが特別というか、楽しみでした。ジャンボくんってパン屋さんがあって、母に喜んでついて行っていました。

元木:ご実家はお米をつくっていらっしゃるんですね! パンへの憧れでしょうか?

大野:そうかもしれませんね。高校を卒業後、一度、スポーツインストラクターとして就職したのですが、料理の勉強をしたくて京都の専門学校に行くことに。元々料理が好きだったのもあるんですけど、通っているうちに「朝、温かいコーヒーと焼きたてのパンがあったなら、どんなに気分が乗らない日でも一日頑張ろうと思える。そんな些細な幸せ届ける仕事がしたい」と思うようになりました。卒業後はパン屋さんに就職しましたが、「日々、朝から晩まで工房に籠ってお客様の顔もあまり見ず淡々とパンを作り続ける毎日に何かが違う……。憧れていたパンの世界に入ったはずなのに、本当にこれでよかったのかな?」と思うようになりました。

元木:それでフランスへ?

大野:はい。世界のパンを見てみよう、パンの本場と言われるフランスの日常や、パンを食べる人の顔を実際自分で体験して見て触れて、それでも私の中でピンとこないなら、この業界から離れよう。そう思ってフランスへ行きました。

元木:ずいぶん思いきったんですね!

大野:はい。しかも英語もフランス語もできないのに、単身でパリへ渡ったんです(笑)。覚えたてのフランス語で書いた履歴書を渡して、「働かせてください」ってパン屋さんに就職活動。運良く修行させてもらえるところが見つかり、たくさんのことを学ぶことができました。帰国後は、パンの業界誌の会社で年間50軒以上のパン屋さんを取材し、パン屋さんの売り上げを上げるノウハウを届けていました。出産・育休を機に、2021年からはインスタグラムやYouTubeでパン作りの情報発信を始め、現在に至ります。

元木:パンへの憧れから、パンのことを幅広く経験して作る楽しさを伝える『幸せパン職人』へ。大野さんらしい経歴ですね。SNSの運営もご自身でされているんですか?

大野:企画から編集やデザインまで自分でやっています。カメラマンさんに撮影を頼むこともありますが、前職の雑誌編集者としての経験からデザインすること、何かを作ることがとにかく楽しいんです。

パン作りのコツは「焦らない」こと

元木:米農家からパンの道へ進まれた大野さんですが、なぜこの日本でパンが愛されていると思いますか?

大野:日本において、パンはまだ嗜好品に近いものだと思います。フランスで修行していて感じたのは、あちらはパンが日常食なんです。日本の日常食はお米ですよね。これは私が米農家だったことも影響しているかもしれませんが、パンには非日常の要素があるからこそ、好きな人が多いのかな? と思います。

それに、シンプルに小麦粉がおいしい。焼いた時の香り、焼き色、ほおばった瞬間の食感……。想像しただけでも幸せな気持ちになりますよね!

元木:フランス人がおにぎりに憧れを抱くように、日本人も心の底にはパンへの憧れがあるのかもしれませんね。最近では、自宅でパンを作る人も増えてきました。おいしいパンを作るための究極のコツを教えてください。

大野:とにかく焦らないこと! せっかちにならず、レシピに記載されている時間通りに作る。これがおいしくなるコツです。

元木:私、せっかちなんですよ(笑)。

大野:私もです(笑)。でも「これくらいまあいいか」っていう妥協をせずに、パンを“育てる”感覚で作っていけるといいと思います。最近は、10分でできるとか手軽なレシピも多く広まっていますが、パンって発酵食なので本来、時間がかかる食べ物なんですよ。時間を守って、焦らずに作ったパンを「おいしい」と思えれば、自然とまた作りたくなるんです。手間をかけることが楽しいと感じられるし、焼きたての香り、できた時の達成感、幸福感がパン作りをさらに楽しいものにしてくれますよ。

元木:コロナ禍で暮らし方や時間の使い方が変わりましたよね。パンを食べるだけでなく、作る過程も楽しめるようになったのは、素敵な変化なのかも。

未来につなげるパン作りを

元木:大野さんがこれから挑戦してみたいことはありますか?

大野:実家の農地で小麦の栽培をしたいんです。

元木:さすが農家の娘さん。小麦から作るなんて、とても素敵なストーリーですね。

大野:子どもが毎朝パンを食べるんですが、市販のパンを食べる事もあって……その姿を見ていた時に、「大丈夫なのかな?」とふっと思ったんです。さらに、米農家も担い手不足。私の父ももうすぐ70代と高齢なので、これからどうするのか考えていた時、米の収穫が終わった農地で「小麦を作ろう!」とひらめきました。今年の秋からテスト的に栽培を開始する予定です。私が安心して届けられる小麦で子どもたちが笑顔になるパンを作っていけたらと思っています。

私の子ども、さらにはその子どもの世代……と、未来につなげること、そしていつまでも日本の農業を残せるようにしたい。まだまだ力及ばずですが、パン作りだけではなく、その原料となる小麦に関わっていくことで、いずれは地元の農業高校でパンを作るまでの授業をできるようになったり、たくさんの人にパン作りの楽しさや魅力を知っていただけるように頑張りたいです。

元木:大野さんならきっと大丈夫。応援しています!

Profile

幸せパン職人 / 大野有里奈

調理師専門学校卒業後、株式会社ドンクに入社しパン作りの基本を学ぶ。その後、単身フランス・パリに渡り、バゲットコンクール入賞店「ル・グルニエ・ア・パン」で勤務し、ハード系パンの基本とフランスの食文化を学ぶ。帰国後はパンの業界誌に携わり、年間50軒以上のベーカリーを取材・執筆。2021年より、SNSを中心に自身の経験を活かし「幸せになるパンレシピ」を発信し、オンラインスクールにてより奥深いパン作りの楽しさを届けている。

YouTube「幸せパン職人のパンレシピ」

Instagram

オンラインスクール「Ecole du pain」

ブックセラピスト / 元木 忍

学研ホールディングスからキャリアをスタート、常に出版流通の分野から本と向き合ってきたが、東日本大震災を契機に一念発起、退社。LIBRERIA(リブレリア)代表となり、企業コンサルティングやブックセラピストとしてのほか、食やマインドに関するアドバイスなども届けている。