2013年に和食が「ユネスコ無形文化遺産」に登録されてから早や10年。以来、世界中で和食をはじめラーメンやうどんといった日本のグルメは大人気ですが、これらに欠かせないのが「だし」です。また日本国内でも昨今は「飲むだし」が流行るなど、だしの注目度は増しているといえるでしょう。

だしには顆粒や液体といった簡単なタイプもありますが、おいしさを追求するには丁寧に煮出すのが一番。そこで活躍するのがだしパックです。ただし商品数も多く、選ぶ際に悩む人も多いはず。今回は、そんな数あるだしパックのなかでも口コミを中心に広まったロングセラー「千代の一番」シリーズから 「千代の一番 味彩」を紹介。その特徴をはじめ、誕生や開発の背景、テイスティングと活用料理の実食レポートをお届けします。

「千代の一番 味彩」は3つの贅沢素材がおいしさの要

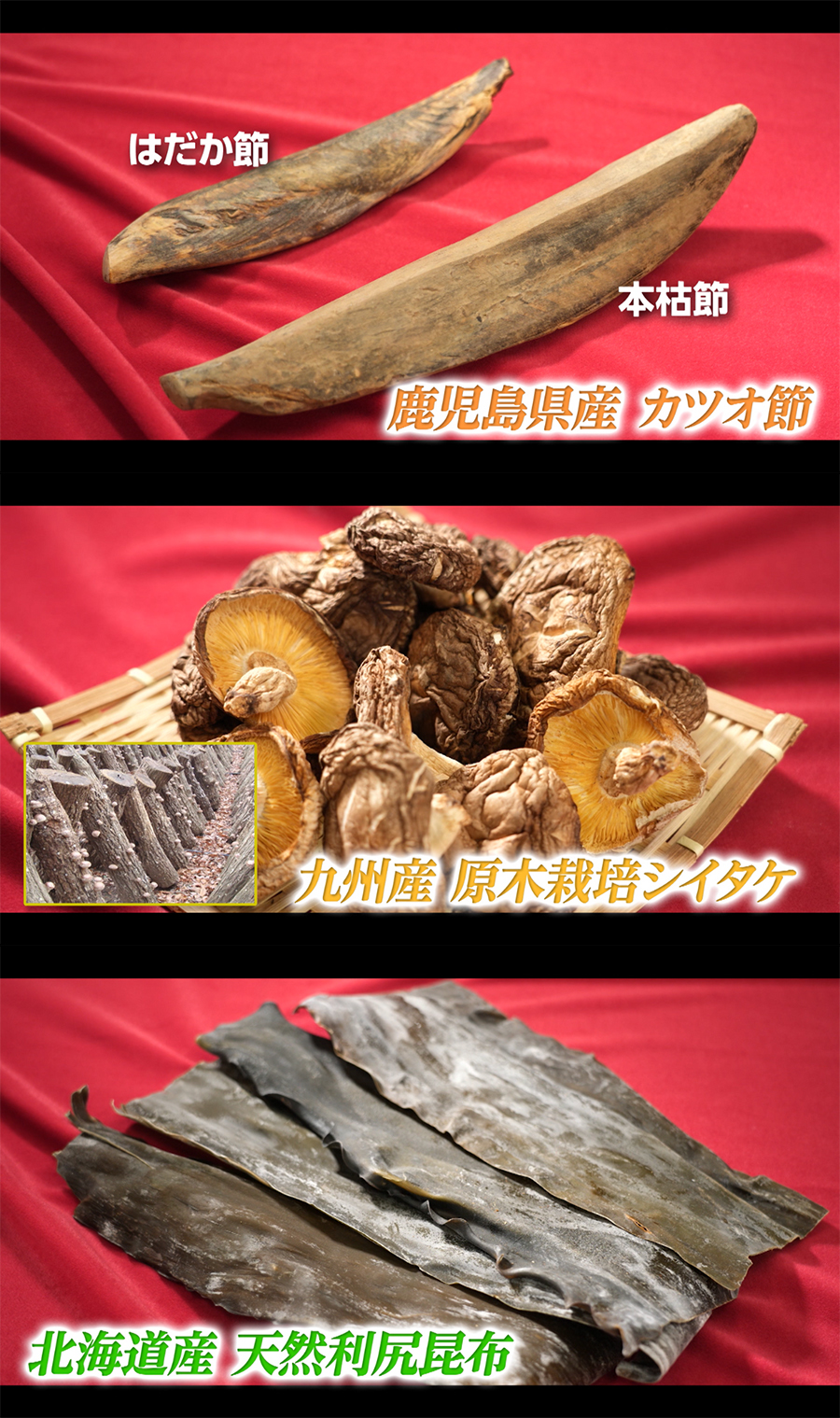

「千代の一番」は東京・葛飾で1998年に設立された株式会社千代の一番が手掛ける看板ブランド。同社は国産原料のうまみを生かした様々なだしパックを展開しており、そのなかでも鹿児島県産カツオ節、九州産原木栽培シイタケ、北海道産天然利尻昆布の3つの素材にこだわって作られたのが「千代の一番 味彩」です。

カツオ節にしている一本釣りカツオは、丁寧に6回もカビづけをした、うまみ豊かで上品な本枯節と、あえてカビづけをしない雄大な風味が特徴のはだか節を用い、双方の良さを調和。シイタケも香味成分の豊かなカサの部分だけを、そして昆布も一等ランクだけを贅沢に使用しています。

また、ほかにもサバ節、ウルメイワシ、カタクチイワシといった素材を採用。粉末状にしたこれらの素材を機械には頼らず手作業で調合し、各うまみのポテンシャルを最大限に生かした「だしパック」に仕上げています。

多忙な人、料理が苦手な人に寄り添いたいという想いから誕生

加えて「千代の一番 味彩」は、塩や砂糖などで味付けまで完成されていることもポイント。その背景には、開発者の「おいしい料理を作りたいけどうまくいかないことで悩んでいる方に寄り添いたい」という想いがありました。

乾物から伝統的な手法でとっただしには、抜群のおいしさがあります。ただし、あらかじめ素材を水に浸しておくべきだったり、火を止めた熱湯に素材を数分入れてやさしく濾す必要があったりと、手順は簡単ではありません。

一方、社会の変化によって現代人のライフスタイルは多種多様に変化してきました。調理に手間や時間をかけられない人も増えています。しかし、「だしが効いた絶品料理を作りたい、食べてほしい」と願う人の思いは不変であり、だからこそ生まれたのが「千代の一番」でした。そこから派生し、味付けまでされた、手間なしのだしパックが「千代の一番 味彩」なのです。

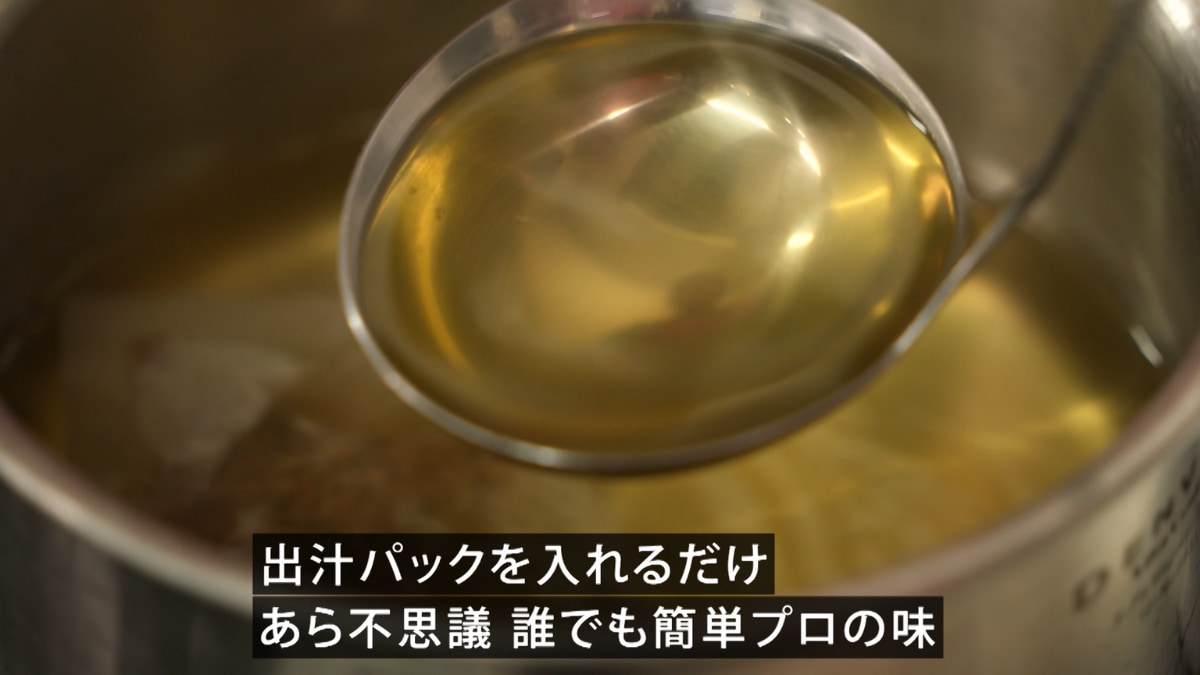

そのため、「千代の一番 味彩」の使い方はきわめて簡単。基本のだしは、600~700mlの水にパック1包を入れて火にかけ、沸騰したら弱火にし、3~4分煮出すだけで完成します。

また、料理によっては、だしパックの中身を入れて煮出してもOK。ほかにも、シンプルに漬けるだけの手法でとった水出しや、出汁しょうゆを作ることも簡単にできます。

「千代の一番 味彩」のだし汁と料理の味をレポート

実際に、「千代の一番 味彩」からとっただし汁をテイスティングし、さらには「千代の一番 味彩」のだしを使って料理を作ってみました。

まずは、基本のレシピ通りでとっただし汁をひと口。ホッと、包み込まれるような心地よい、香りからして贅沢な気分に誘われます。口当たりはスッと染み込むようなやわらかいタッチで、味は円熟さを感じる奥深さ。

「カドがない」とはまさにこのこと。魚介を中心に風味のバランスがよく、奥にはまろやかな甘みも。トガッた重さはなく、それでいて香りの余韻が長いので、トータルで満足感のあるおいしさに仕上がっています。

次は、このだしを味わう基本的な料理としてみそ汁を作りました。印象的なのは、みその主張を生かしつつ、ボディで支える見事なだしの存在感。ふくよかでリッチなうまみが、みそ汁のおいしさを格上げしています。

具材はやや現代的にトマトと半熟卵にしましたが、まろやかなだしがトマトの酸味を抑え、上品な味に。卵にもだしのうまみが移り、コク深いおいしさです。それこそ、「千代の一番 味彩」を使っておでんを作っても、絶品なこと間違いなしと思いました。

2品目は、ナス、オクラ、シシトウを使った焼きびたしを。ナスにはじっくりとだしが染み込んで、トロッとした食感も美味。オクラはよりまろやかな口当たりが印象的で、だしのうまみがオクラの甘みを持ち上げます。シシトウは、だしが刺激を抑えて素材のうまみを上手に演出。全体的に上品な味わいで、高級感のあるおいしさに仕上がりました。

ラストはゴーヤチャンプルー。ここでの「千代の一番 味彩」の使い方は、だし汁としてではなく、パックを開けてふりかける調味料としての活用法。

味わってすぐにわかるのが、やわらかなだしがゴーヤのトガッた苦味を抑えること。卵や豆腐にもだしのまろやかなうまみが染み込んで、ふくよかな味わいに。そこにジューシーな豚肉、アクセントのあるゴーヤ、優雅な魚介の風味が合わさった、贅沢なおいしさのゴーヤチャンプルーが作れました。

料理のバリエーションが増えることうけあい

3品の「千代の一番 味彩」を作ってみて、手軽にハイクオリティな料理が作れることを実感。公式サイトには多くのレシピがのっており、このだしパックがあるだけで得意料理のバリエーションも増えると思いました。

そのレシピ例のなかには、今回のゴーヤチャンプルーのように、パックの中身を調味料として使うおにぎり、パスタ、サラダといったアレンジレシピ、唐揚げなどの下味に活用するアイデアレシピも多数。調味料感覚で使えるのはより手軽で、実用性もきわめて高いと思います。

現在「東京もとくらし」では、カツオ節や天然昆布を使用した人気の「りんご甘酢」が付くお得な特別セット(味彩30パック×4+りんご甘酢で5980円/味彩30パック×8+りんご甘酢8980円、いずれも税込)を販売中(※)。さらに、同セットには、専用レシピも付いているので、何を作るか悩んだらまずはこちらから料理を選んでみてはいかがでしょう。

※ 価格はテレビ東京ショッピング特別価格になります。

食事は毎日食べるからこそ、私達の生活に欠かせないものです。いつもの料理をもっとおいしく作りたい、食べたい、という人は、ぜひこの機会に「千代の一番 味彩」を試してみてください。