前回紹介した(聖火でなく矛! 戦勝祈願の1万人リレー「1938年の聖矛継走」(1)はこちら。)出発式のようすからもわかるように、「聖矛継走」はスポーツ大会の看板を掲げながら、濃厚に神事の空気感を漂わせていた。

そして国民の側でも、これがただのスポーツ大会だとは受け止めていなかったのだ。

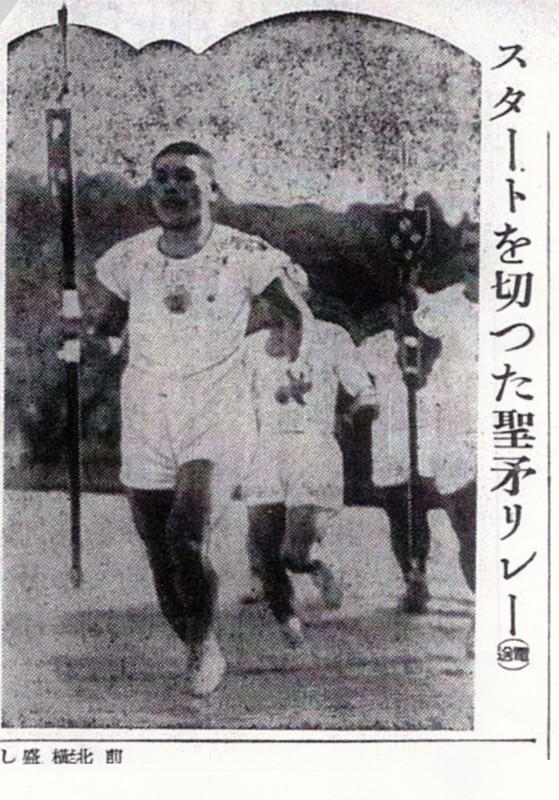

聖矛継走を報じる「読売新聞」(国会図書館デジタルアーカイブより)。

聖矛の走るところ、沿道では日の丸が振られ、万歳三唱が沸き起こったが、これはまだライトな反応のほうだった。

静岡県内のある区間では、継走の一団が富士登拝よろしく口々に「六根清浄」を唱えながら走ったというし、一家総出で玉串を捧げて聖矛を迎える家族があったり、選士(リレー選手)や先導のオートバイに賽銭が投げ込まれることまであったりしたという(こうした道中のエピソードは、伴走した記者・小澤豊氏が記した「聖矛継走伴走記」(『陸上日本』臨時増刊に掲載)に詳しい)。

沿道となった土地の人々にとって、聖矛継走は「神様が通過する」に等しいできごとだったのだ。

継走のルートが、聖矛奉納の7社以外にも多くの寺社を経由していることからも、それは裏付けられる。

たとえば横浜では「関東のお伊勢さま」「横浜総鎮守」として崇敬される伊勢山皇大神宮が継走行程に加えられている。

都内(当時は東京市内)のルートをみてみると、神奈川県境の六郷橋を渡ったのち、六郷神社、貴船神社、大森神社、品川神社、泉岳寺、増上寺、愛宕神社、そして皇居(当時の呼び方では宮城)二重橋前と靖国神社をはさんで、日枝神社、神宮外苑競技場を経由して明治神宮と、これもまた実に多くの寺社が中継ポイントに設定されているのである。

もしもこの大会が現代に行われていたら、さしずめ「神様駅伝」とでも呼ばれていたのではないか……などと想像してしまう。

そもそも、聖矛はなぜ明治神宮をゴールに目指したのか。実は、聖矛継走が行われた11月3〜6日というまさにこの期間、神宮外苑では「国民精神作興体育大会」という競技大会が行われていたのだ。

1938年は、日本のスポーツ界にとっては失意のどん底ともいえる年だった。嘉納治五郎らの尽力により、東洋初の五輪としての開催が決定していた1940年オリンピック東京大会の返上が正式決定されたのが、この年7月のことだったのである。

前年の盧溝橋事件に端を発する「支那事変」勃発以降、軍部はオリンピックへの協力姿勢を撤回し、国際情勢も戦争当事国である日本での五輪開催に異を唱えるようになっていた。

そのうえ、より現実的な問題として、オリンピック競技場の建設が「戦争遂行には不要の工事」として閣議決定よりに中断させられてしまい、五輪開催は断念せざるを得ない状況に追い込まれていたのである。

さらに言えば、五輪招致最大の功労者といってもよい嘉納治五郎が逝去したのもこの年だった。その最期は、まさに東京五輪の先行きについて話し合われたIOC総会の帰路、帰国直前の船のなかで亡くなるという壮絶なものだった。

この幻となった東京オリンピックでは、ベルリンでの聖火リレーの大成功に触発され、いくつもの壮大な聖火リレー案が提唱されていた。たとえばローマから海を越えて聖火を持ってくるという世界規模の案や、天皇家発祥の地とされる宮崎神宮から東京までを聖火でつなぐという案などがあったのだが、これらも五輪の返上とともに幻と消えた。

まるでその無念の仇討ちをするかのように決行されたのが、この年の国民精神作興体育大会、そして聖矛継走だったのである。

聖矛継走は、体育大会の閉会式にあわせてきっちり神宮競技場に入場するようペースを計算されていた。平均時速10〜11キロという予定速度を全行程においてほとんど乱すことなく管理され、見事どんぴしゃりで大会のフィナーレを演出することに成功している。

閉会式には、大会総裁として出席する昭和天皇の弟宮・秩父宮の姿もあった。その構図は1964年、20年越しで現実のものとなった東京オリンピックでの開会式の様子を彷彿とさせる。

聖矛継走は、この体育大会にとっての「聖火リレー」でもあったのだ。

それにしてもだ。体育振興、戦勝祈願が実際にこの継走の目的だったのだとしても、まだぬぐいきれない疑問が残る。

「神都」伊勢と「帝都」東京を結び、名だたる神社を中継しながら聖なる矛を運ぶという行為は、なにか表向き以上の意味を発生させてしまっているのではないか――ということだ。

そもそも、なぜ聖火ではなく聖矛だったのか。ひとつには、途中で消えるとまずいといったような現実的な声が、大会の後援者だった厚生省から上がったということがあるようだ。

しかし、この継走を「神事」と仮定して眺めてみると、「矛」には違った意味が見えてくる。

記紀神話の、天照大神の孫ニニギが高天原から天下る「天孫降臨」の場面を思い浮かべてもらいたい。ここでは、天津神一行を迎え入れる国津神・猿田彦は常に矛を携えた姿で描かれる。

あるいは猿田彦の妻となる女神アメノウズメは、天岩戸に引きこもってしまった天照大神を招き出すため、手に矛をもって舞い踊ったと『日本書紀』には記されている。

現代においても、ユネスコの無形文化財に登録されている津島神社(愛知県)の尾張津島天王祭では、神の先導として「鉾持ち衆」と呼ばれる若者たちが活躍する。

天王祭の朝、10人の鉾持ち衆は、それぞれに長大な布鉾を持ち、御旅所に遷座する神の先祓いとしてその鉾を手にしたまま天王川に飛び込むのだ。

その後、岸に着いた彼らが神社までの道のりを駆け抜けることで、神の進む道中が祓い清められる、とされている。そして、このとき鉾から滴り落ちるしずくには、病気や怪我を治す力があるという言い伝えも残されているのだという(「広報あいさい」2017年7月号を参照)。

このように、古来より矛を捧げて進むことには、神の先導、祓い清めという意味が見出されていた。伊勢神宮を出発する継走のアイテムとして、矛は他のなによりも相応しいものだったのではないだろうか。

続く……。

文=鹿角崇彦

「ムーPLUS」のコラム・レポートはコチラ