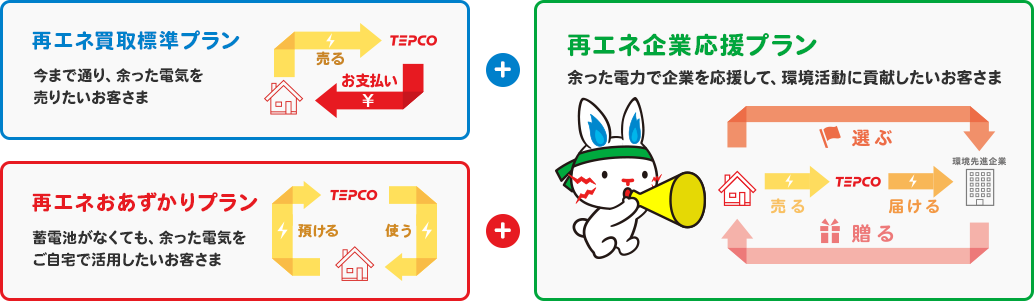

東京電力エナジーパートナー(TEPCO)が今年6月から開始した新サービス、「再エネ企業応援プラン」について、前回は一般家庭ユーザーの視点からのメリットを解説しましたが、今回は、企業側のメリットに触れます。本施策は東京電力エナジーパートナーとしても非常に力の入った取り組みとなっており、参画企業を積極的に募集しています。本プランで取り扱う環境価値は、付加価値の高い卒FIT電力由来であるため、企業メリットも多いはず。実務的なQ&Aを含めて紹介していきましょう。

【前回の記事】

「太陽光発電設置から10年 FIT買取期間が終了後どうする?」の最適解は東京電力「再エネ企業応援プラン」。卒FIT世帯注目の内容を詳説

まずはおさらいです。「再エネ企業応援プラン」は、卒FITユーザーが引き続き自宅で太陽光発電した余剰電力を東京電力エナジーパートナーに売る際「環境価値」を自分で選んだ企業に届けることで、その見返りとして企業側から謝礼品が年1回届くというものでした。ユーザーとしては、自分のお気に入りの企業の活動を応援できるとともに、企業から感謝の気持ちがもらえるというメリットがあります。

一方で、同プランに参画する企業側にはどんなメリットがあるでしょう。東京電力エナジーパートナーの狙いとしては大きく3つのメリットがあります。

1つは、一般消費者との新たなつながりができること。

昨今、ユーザーとのコミュニケーションの形として、ファン化やコミュニティ化がトレンドになっています。今後、ユーザーがお気に入りの企業やブランドを選んで利用したり、その企業の活動を応援したりといった傾向が年々強くなってくると思われます。つまり、その企業のもともとのファンはもちろん、今回の環境活動に賛同して新たにファンになってくれたユーザーとのつながりが持てるのです。応援してくれたユーザーに感謝の気持ちを届けるため、ユーザーのメールアドレスなどを東京電力エナジーパートナーと連携することで、

2つ目は、地球環境の保護に貢献できることです。一般家庭の太陽光発電は、もともと石炭・石油などの化石燃料を使っていない非化石電源です。本プランが対象としている卒FIT由来の電力から生まれる環境価値も、企業におけるCO2排出量削減に利用可能な「非化石証書」の対象となります。つまり、企業は「再エネ企業応援プラン」に参画し、卒FIT由来の電力から生まれる環境価値を購入し非化石証書を得ることで、RE100(使用する電力の100%を再エネで賄うことを目指す国際ビジネスイニシアチブ)などの達成に向けた1つの方法として活用することができます。

もちろん、電気には色がついていないので、企業が自社で購入している電源が、どこでどのような形で発電されたものかは厳密には分かりません。しかし、「非化石証書」という形で環境価値を切り離し、それを購入することにより、企業としては自社が消費した電力を再生可能エネルギー由来とすることが可能となります。

さらに、「再エネ企業応援プラン」への参画が社会全体の再エネの普及へとつながることにもなります。多くの企業が本プランに参画すれば、卒FITユーザーにとって応援できる企業のバリエーションが充実し、謝礼品もよりどりみどりとなります。選ぶ楽しみ、余剰電力を売る楽しみが増えることにつながるだけでなく、ユーザーは企業を通じてより一層、地球環境に貢献できるということに気付き、「再エネ企業応援プラン」への加入が増えるという好循環も生まれます。これから太陽光発電を始めることを検討している一般家庭にとっても背中を押すきっかけとなり、太陽光発電を始める一般家庭が増えるというさらなる好循環に入っていく可能性もあるのです。

メリットの3つ目は、こうした活動によって企業価値が向上するということです。「再エネ企業応援プラン」に参画することでCO2の削減に貢献できるだけでなく、環境問題に積極的に取り組んでいる企業という姿勢を広く示すことができます。今後、「再エネ企業応援プラン」のユーザー側の楽しみやメリットが充実すれば、将来的に太陽光発電導入ユーザーが増え、より一層、CO2削減に貢献することができます。

具体的な手続きや効果をまとめてみた

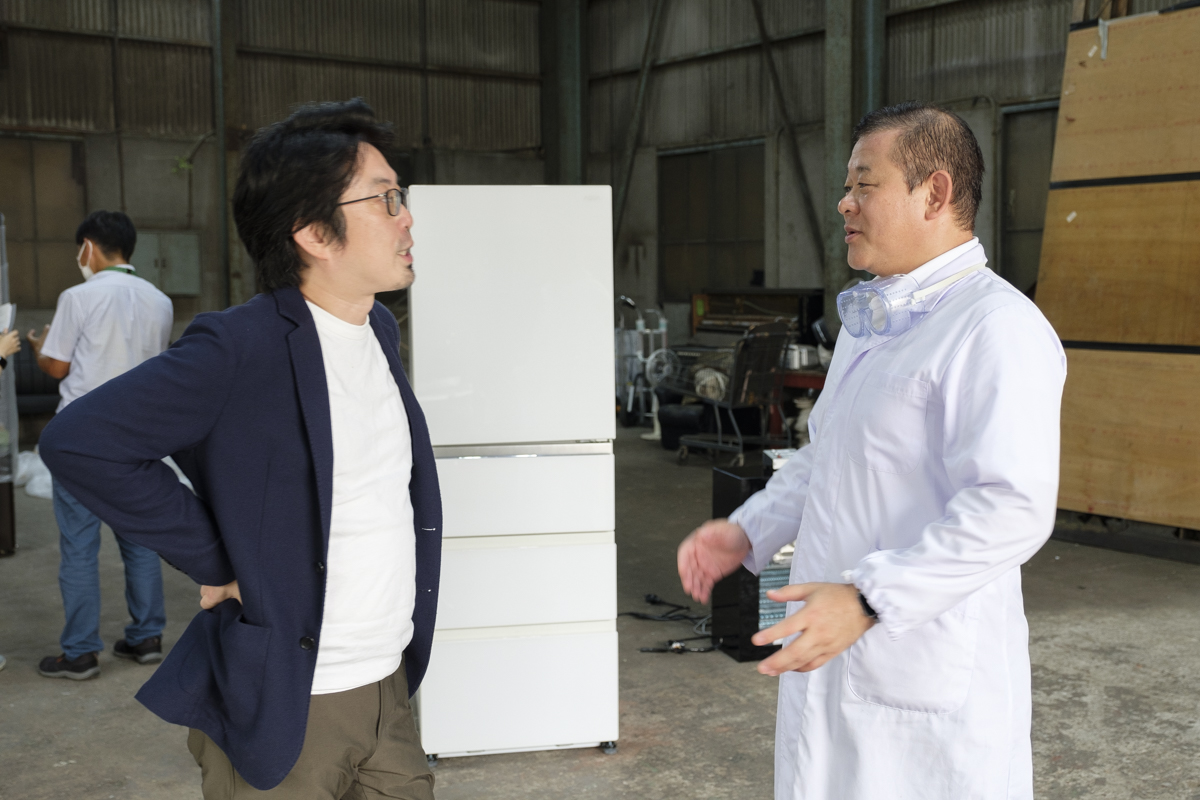

企業側のメリットについて3つのポイントから説明しましたが、どんな取り組みでもスタートまでの手続きが煩雑だと、導入のハードルが上がってしまうことがあります。ここでは、企業の担当者が本プランを見て抱くことが想定される代表的な疑問を東京電力エナジーパートナー担当者にぶつけて、Q&A形式でまとめてみました。

Q:導入にあたって必要になる事務手続きは?

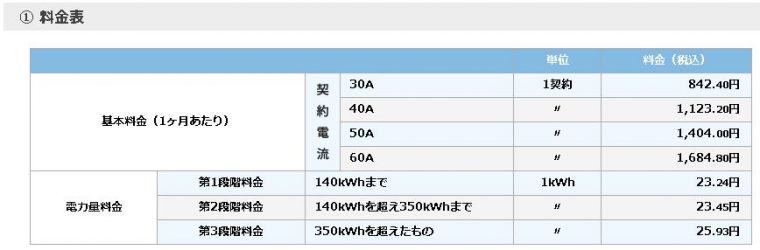

A:東京電力エナジーパートナーの電気需給契約に加えて、本プランの契約手続きが必要になります。

Q:導入にあたって設備投資は必要になるのか?

A:必要ありません。

Q:参画にあたって企業規模は関係あるのか?

A:企業の規模に制限はありませんが、「契約電力500kW以上で協議契約の企業」としています。

Q:国内排出量取引制度(キャップアンドトレード)との連動はあるのか?

A:特にありません。卒FIT電源由来の環境価値は「非化石証書」にあたるので、企業のCO2排出量削減やRE100にも活用できます。

Q:特定の建物(ビルや工場)のCO2排出量を削減するといった細かい設定はできるのか?

A:本プランのコンセプトは、あくまでも「企業」を応援することですので、電気の需要場所との紐付けはありません。ただし、本プランを通じて得た非化石証書を活用したい需要場所ごとに非FIT非化石証書付き電力としてお申し込みいただくことは可能です。

Q:創造できた環境価値を数値的に算出することは可能か?

A:非化石証書がもつ環境価値により、当社からお届けする電気と本プラン由来の非化石証書による排出係数は0.000kg-CO2/kWhになります。こちらを数的根拠として活用いただけます。

Q:東京電力エナジーパートナー側からはどのようなサポートを受けられるのか?

A:本プランのお申込みの受付以降、毎月の応援実績を集計し報告させていただきます。感謝のきもちのお届けについては企業のみなさまにご用意いただいております。

企業にとっては導入のハードルが低く、環境貢献が高い施策

ここまで「再エネ企業応援プラン」の企業メリットおよび具体的な効果を紹介してきました。本プランは導入にあたってのハードルが高いものではなく、むしろ既に東京電力エナジーパートナーとの契約があれば事務的な手続きのみでスタートできる点で、かなり導入しやすいものだと感じてもらえたはず。

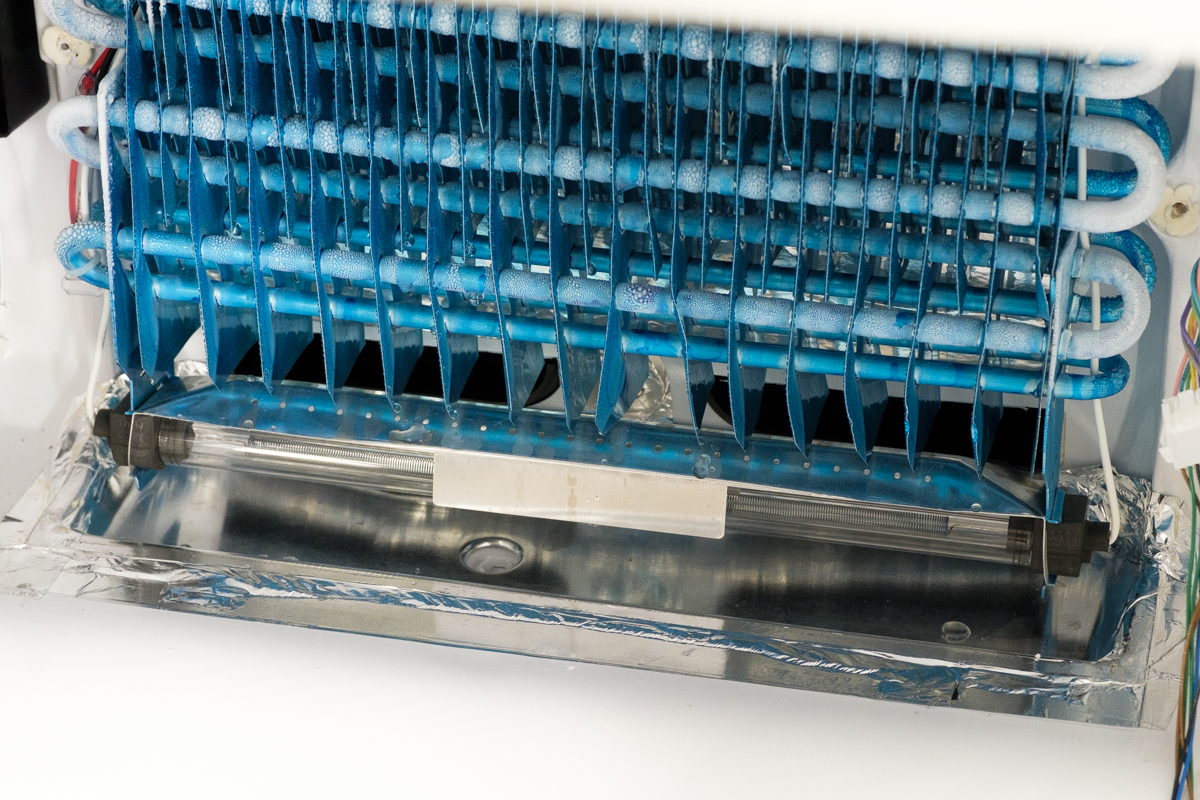

日本の狭い国土では、今後、新たにメガソーラーを建設することは難しいと言われています。しかし、太陽光発電に適した一般家庭の屋根は、まだその多くが活用されることなく眠っています。今後、一般家庭の屋根が日本のCO2削減の鍵を握っていると言っても過言ではありません。

前回も述べましたが、東京電力エナジーパートナーとしては将来的に「再エネの地産地消」を検討しています。企業が「再エネ企業応援プラン」で入手した非化石証書を用いて、事業所・工場単位でCO2排出を削減した電気を利用することが可能なため、よりユーザーに近い場所での再生可能エネルギー消費が可能となります。地元の企業を応援したい、地元の工場のCO2削減を応援したいというユーザーの気持ちとつながり、それが、ユーザーが住む地域の発展につながっていく。その一端を担えることも、企業価値の一つと言えるのではないでしょうか。

本プランに関してより詳細な問い合わせは、TEPCOサイト内の申し込みサイトをご覧ください。