国民の健康維持・増進を目的に、健康な人が1日に摂取すべきエネルギーや栄養素の量を示す「日本人の食事摂取基準」。5年ごとに改定があり、今年4月より新たな基準が適用されています。「日本人の食事摂取基準」が最初に策定されたのは2005年。そのときから策定に携わり、今回の改定では策定検討会の座長を務めた、東京大学大学院医学系研究科 社会予防疫学分野 名誉教授の佐々木 敏さんに、最新の「食事摂取基準」を踏まえ、私たちが気をつけるべきことを教えていただきました。

国民の健康を守るための基盤

「日本人の食事摂取基準」とは?

はじめに「食事摂取基準」とはそもそも何なのか、その目的とともにご紹介します。

「『食事摂取基準』とは、厚生労働省が健康増進法に基づいて定めた『健康な人が1日に摂取すべきエネルギーや栄養素の量を示す基準』のこと。人間栄養学の研究に基づいて策定しているので、科学的根拠があります。

その目的は、栄養不足や過剰摂取による健康リスクの回避、生活習慣病の予防、フレイル(健康と要介護の中間段階の状態)の予防です」(東京大学大学院医学系研究科 社会予防疫学分野 名誉教授・佐々木敏さん、以下同)

「食事摂取基準」によると、30〜49歳の女性(身体活動レベル「ふつう」)の場合、推定エネルギー必要量は1日あたり2050kcal、たんぱく質の推奨量は50gとなるそうです。

「これを聞いて一般の方は、『それってどのくらい食べればいいの?』と感じるでしょう。それもそのはず、食事摂取基準はあくまでエネルギーと栄養素の基本的な指標であり、医師や管理栄養士などの専門家が活用するために作られたものなんです」

佐々木さんは栄養の専門家として、『何を食べれば病気にならずに済みますか?』とよく聞かれるそうです。しかし、「答えは単純ではない」と言います。

「なぜなら、食と健康の関係を正しく理解するには、過去の病歴、家族歴、運動習慣、食生活など、さまざまな要素を考慮する必要があるからです。それほど栄養と健康の関わりは複雑なのです。

だからこそ大切なのは、生活習慣を振り返り、医師や管理栄養士などのプロに自分にとって本当に必要な栄養素は何か、アドバイスをしてもらうこと。

ただ今回はせっかくなので、一般の方向けにいくつかの栄養素について、意識していただきたいポイントをご紹介します」

2025年の改定で改めてわかった!

食塩と食物繊維の重要性

この春、5年ぶりに改定された「食事摂取基準」。これまでと何が変わったのでしょうか。

「主な改定ポイントは次の通りですが、それよりも大切なことは、『塩分は控えたほうがいい』『食物繊維を摂取することが大切』など、2020年版で示した内容が今も変わらず重要だということです」

【2025年版の主な改定ポイント】

・新たに骨粗しょう症を「生活習慣病および生活機能維持・向上に関わる疾患」に追加

・「炭水化物」の章に含まれていたアルコールが、「エネルギー産生栄養素バランス」の章に移動

「2020年版のときに科学的根拠に基づく政策立案が本格化し、そこからの5年間で、研究論文数が38%増加するなど、栄養疫学分野全体が大きく発展しました。

そこで今回の改定では、2020年版の内容がその後の研究で覆されていないか、徹底的に検証しました。その結果、5年前に示した内容こそ、すべての人に知ってもらうべき重要な事実であると、あらためて確信を得たのです」

そのなかで、とくにその重要性がより確実になったのは、「食塩」と「食物繊維」だそうです。

「細かな栄養素ばかりに気を取られ、『あれもこれも摂らなければ』と考えがちですが、食塩と食物繊維の摂取量を適切に保てなければ、ほかの栄養素をどれだけ摂っても健康を維持することは難しいでしょう。大切なのは、食塩の摂りすぎを防ぎ、食物繊維をしっかり摂ることです。

ちなみに、ミネラル分が含まれる天然塩であれば、少々摂りすぎても問題ないと考える方がいますが天然塩も精製塩と同じ食塩です」

健康を維持・増進するために

覚えておきたい栄養別の注意点

佐々木さんが重要だと語る「食塩」と「食物繊維」。そのより具体的な注意点と、気にする人が多い「鉄」「ビタミンD」「脂質」の摂取について意識すべきことをご紹介します。

【食塩】血圧が気になってからでは遅い! 減塩はお早めに

「食塩の過剰摂取は高血圧を引き起こし、脳卒中や心筋梗塞、さらには胃がんといった、日本人の主要な生活習慣病をもたらします。そのため、食事摂取基準における食塩の目標値は、年々厳しくなっています」

【食塩の目標値の変遷】

・2005年:女性のみ 8g未満 に引き下げ

・2015年:男性 8g未満、女性 7g未満に引き下げ

・2020年:男性 7.5g未満、女性 6.5g未満に引き下げ

・2025年:2020年の基準を維持

「実はこれでもまだ緩いレベル。アメリカなどでは 5g未満が推奨されていますし、日本高血圧学会の高血圧治療ガイドラインの減塩目標は 6g/日未満。減塩するだけで血圧上昇が抑えられ、その効果は降圧剤を使うよりもはるかに大きいことがわかっています。

そして大切なのが一時的な対策として減塩をするのではなく、長期的な視点で取り組むことです」

「そもそも血圧は、加齢とともに上昇するもの。そして食塩の過剰摂取がこれを加速させます。

たとえば、35歳で収縮期血圧が126mmHg、食塩摂取量が 1日14gの場合、30年後には150mmHgに達し高血圧症と診断される可能性が高くなります。一方で1日7gに抑えた場合、30年後も138mmHgと正常範囲内に収まります」

「たった12mmHg」と思うかもしれませんが、1日7gの人が138mmHgに達するのが65歳なのに対し、1日14gの人は50歳で138mmHgに到達。なんと15年もの差があるのです。しかもその数値は、その後も上昇します。

「“お肌の年齢”にたとえるとわかりやすいと思います。一般的に50歳と65歳では、お肌がまったく異なりますよね。お肌は命に関わりませんが、高血圧には命に直結するリスクがある。だからこそ、幼少期から薄味に慣れ、塩分を控えた食生活を習慣化することが大切なんです」

【食物繊維】野菜よりもお米など、主食からの摂取を増やそう

「食物繊維と聞くと、野菜を摂ればいいと思われるかもしれませんが、日本人は野菜の摂取量が多く、欧米人に比べ、豆類や野菜、海藻などの植物性食品を豊富に摂取しています。

一方で、食物繊維が少ない精白米を主食にしているため、穀類から摂れる食物繊維が不足しがち。したがって、野菜をさらに増やすよりも、穀類からの食物繊維を意識的に増やすほうが、効率的な摂取方法と言えます」

具体的には、白米に大麦などの雑穀を混ぜる、玄米を精米所や自宅で分づき米にして食べるといった工夫が効果的だそうです。

「精白米よりも小麦粉を使った主食のほうが、食物繊維を多く含みますが、小麦粉食品には食塩が含まれるんです。たとえば、6枚切り食パン1枚には約0.8gの食塩が含まれています。

ですのでお米を工夫して食べるほうがいいでしょう。あとは、パスタを茹でるときに食塩を少なくするという方法もあります」

【主な主食の食物繊維量】

・精白米65g(炊飯後150g)……食物繊維量0.325g

・乾麺スパゲッティ100g(1人前) ……食物繊維量は 5.4g

・うどん・そば(1人前) …… 約2g~3.5g

【鉄】月経時はいつもの2倍ちかくの量が必要

「日本では特定の栄養素が極端に不足または過剰になるケースは少ないのが現状です。そのため、不調がなければ、予防的に特定の栄養素を意識して摂る必要はありません。

ただし月経時には鉄が失われるため、月経の有無によって鉄の推奨摂取量が変わるので、そこは注意が必要です。さらに出血量が多い方は、そのぶんしっかり補う必要がありますね。人間の体はうまくできていて、体内の鉄が不足すると自然と吸収率が上がる仕組みになっています」

【30~49歳の女性の鉄の推奨摂取量】

・月経がない場合:6.0mg/日

・月経がある場合:10.5mg/日

「この量は、3食の食事で肉や魚、緑色の濃い野菜などを適切に摂取すれば十分に補えます。一方で、体調がすぐれない場合は、月経による鉄不足かどうかを病院で確認し、必要に応じて食事指導を受けることをおすすめします」

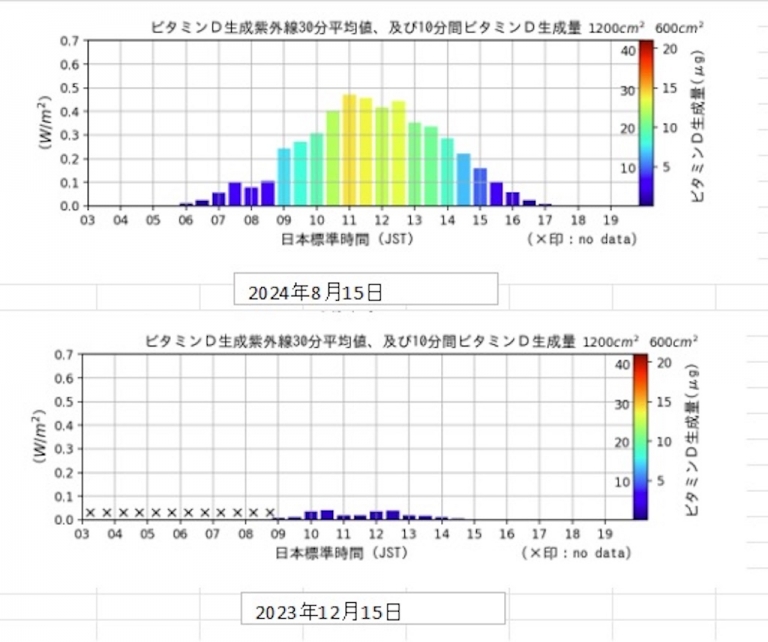

【ビタミンD】紫外線のカットしすぎ・魚嫌いの人は要注意

ビタミンDは特殊な栄養素で、食事から摂取するものと皮膚で合成するものの2つがあり、佐々木さんは「摂取方法はどちらでも構わない」と言います。

「日本は比較的、日照時間が長いので、意識的に日光を浴びる必要はありませんが、紫外線を過剰に避けている方には『日光を浴びなければ、体内でビタミンDが合成できない』ということを知っていただきたいですね。

また、魚を食べる食文化を持っているので、基本的には食事からのビタミンD摂取も十分。とはいえ最近は、魚を食べない人も増えているので、この状況が続けばビタミンD不足のリスクが高まり、健康に大きな影響を及ぼしかねません」

【脂質】気をつけるべきは揚げ物よりもアイスや生クリーム

「脂質は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けられ、それぞれ働きが異なります。そして注意すべきは飽和脂肪酸です」

【飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸の働きの違い】

・飽和脂肪酸 :LDL(悪玉)コレステロールを増やし、動脈硬化のリスクを高める

・不飽和脂肪酸 : LDLコレステロールを下げる働きがある

2025年版の「食事摂取基準」では、飽和脂肪酸の目標量が総摂取エネルギーの7%以下に設定されています。しかし2019年の国民健康・栄養調査では、20歳以上の日本人の平均摂取量は8.4%と少し多すぎる状態にあり、過去50年間で飽和脂肪酸の摂取量は約6割も増加しているので、注意が必要です。

「『脂質』と聞くと揚げ物を思い浮かべがちですが、日本でよく使われる揚げ油には飽和脂肪酸はあまり含まれていません。もちろん揚げ物の食べすぎは肥満につながるため、適量を心がけるのが大切ですが、飽和脂肪酸のことを考えると減らすべきは肉の脂身や乳脂肪。

とくに若い女性に多いのが、乳脂肪(生クリーム・アイスクリーム)の摂りすぎです。寝る前のアイスが習慣化している、ケーキを頻繁に食べる、コーヒーなどに生クリームをトッピングする。このような習慣がある人は、しなやかな血管を保つために、週2回程度の楽しみにとどめましょう」

食事摂取基準は、科学的根拠に基づいた健康を維持・増進するための指標。日々の食生活を見直し、適切な栄養を意識することが、将来の健康につながります。まずは、自分の食習慣を振り返ることから始めてみましょう。

※参考文献

・『佐々木敏の栄養データはこう読む! 第2版』(著書・佐々木敏/女子栄養大学出版部)

・『佐々木敏のデータ栄養学のすすめ』(著書・佐々木敏/女子栄養大学出版部)

Profile

東京大学 名誉教授 / 佐々木敏

2005年から始まった「日本人の食事摂取基準」の策定にワーキンググループ座長として中心的に関わり、2025年版からは策定検討会の座長を務める。日本の栄養学をリードする。人間栄養学の研究によって明らかにされた情報のなかから、信頼できる情報を厳選し伝えようとするEBN(エビデンス・ベイスド・ニュートリション)の考えのもと、確かで信頼のある情報の発信を続けている。

実は気を付けたい、食べ合わせ

実は気を付けたい、食べ合わせ