初夏における風物詩のひとつ「梅酒作り」。そんな梅酒のシーズンに、国内の最大手ワインメーカーであるメルシャンの藤沢工場から、“サステナブルな梅酒”のお披露目と、普段は公開していない施設内部の様子を見せます、というお知らせが。好奇心をくすぐられ、行ってきました。

↑メルシャン藤沢工場。外観からはうかがえませんが、設立は1920年と100年以上も前。しかもワイン生産量では日本一を誇る工場です

↑メルシャン藤沢工場。外観からはうかがえませんが、設立は1920年と100年以上も前。しかもワイン生産量では日本一を誇る工場です

完熟南高梅ブランドは危機的状況だった

今回主役となる商品は、商品名に“真に濃い”や英語の“McCoy=本物の”という意味が込められた「まっこい梅酒」。2011年から発売されているロングセラーですが、誕生には生産地の課題解決に寄与する奥深いストーリーがあるのだそう。

↑「まっこい梅酒」は500ml(400円)、1000ml(600円)、2000ml(1090円)と3種のサイズがあり、アルコール度数は10%です(金額は税抜希望小売価格)

↑「まっこい梅酒」は500ml(400円)、1000ml(600円)、2000ml(1090円)と3種のサイズがあり、アルコール度数は10%です(金額は税抜希望小売価格)

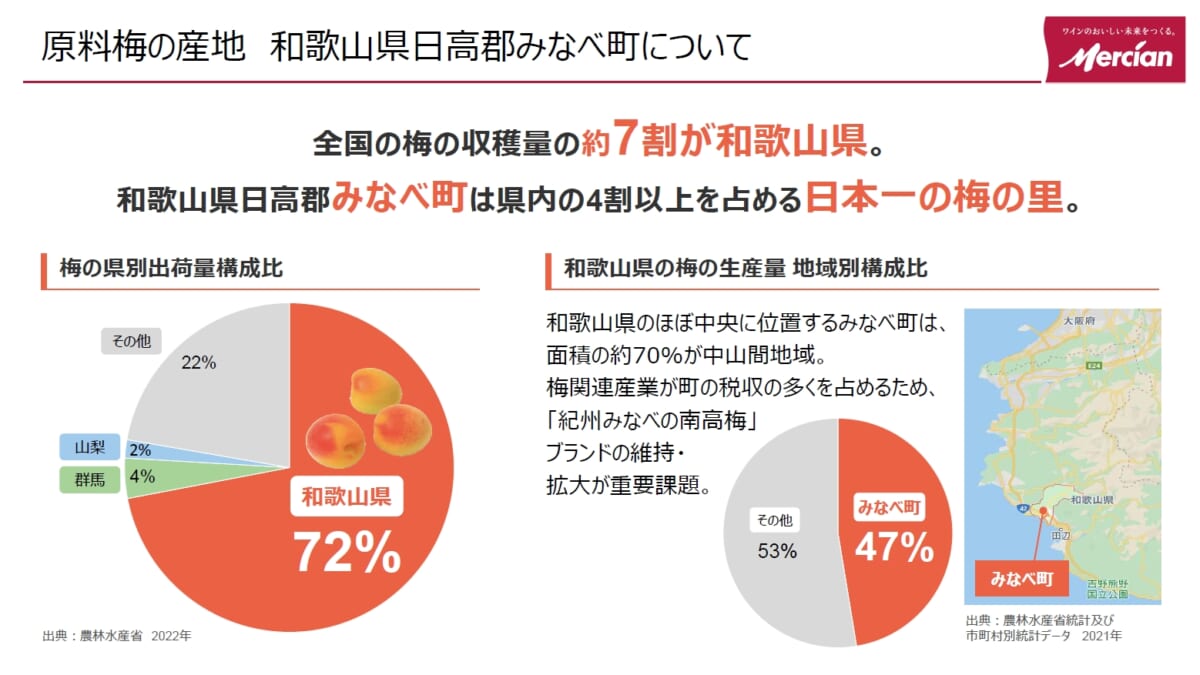

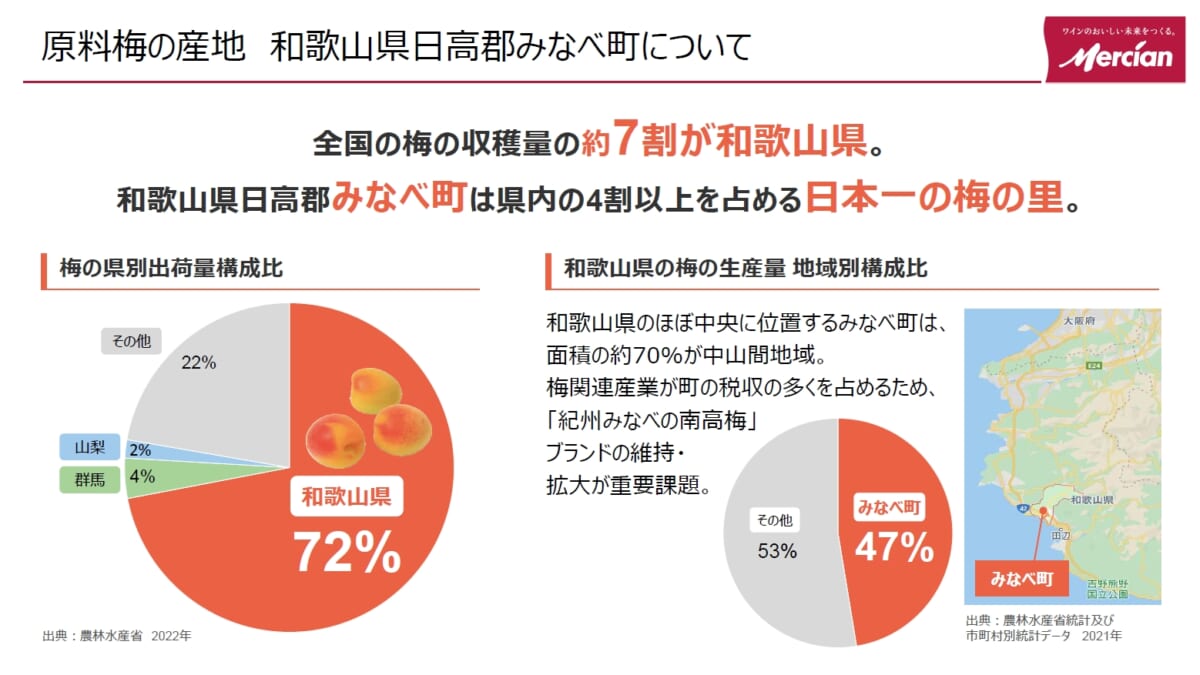

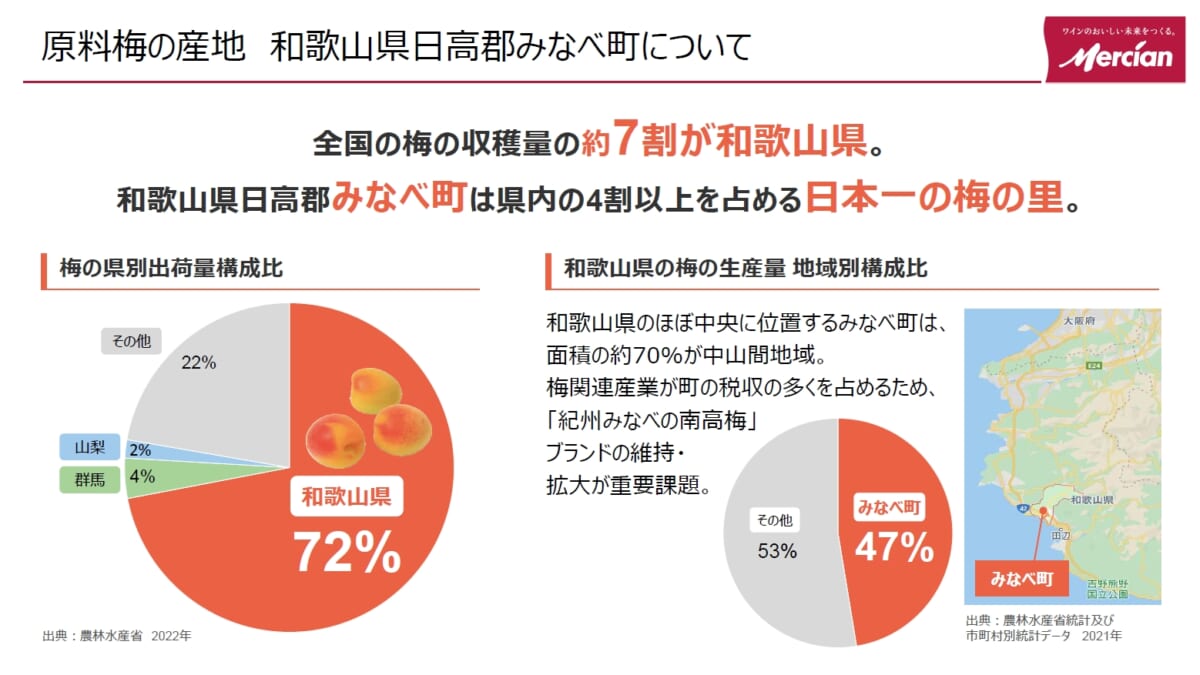

使う梅の生産地は和歌山県みなべ町。梅の代表品種として知られる「南高梅」発祥の地であり、生産量も日本一。青梅も、梅干しの生産量も日本一という、まさに梅の聖地です。そんな王者は当時、「完熟南高梅」のブランド価値の危機に瀕していました。

まず、和歌山県で生産される梅は4割以上がみなべ町産です。また、県全体における梅の用途は7割以上が梅干しや梅漬け(干さない梅干しのこと)用の完熟梅。そして約2割はスーパーなどでおなじみの青梅、その他が飲料用となります。

↑メルシャンの資料より

↑メルシャンの資料より

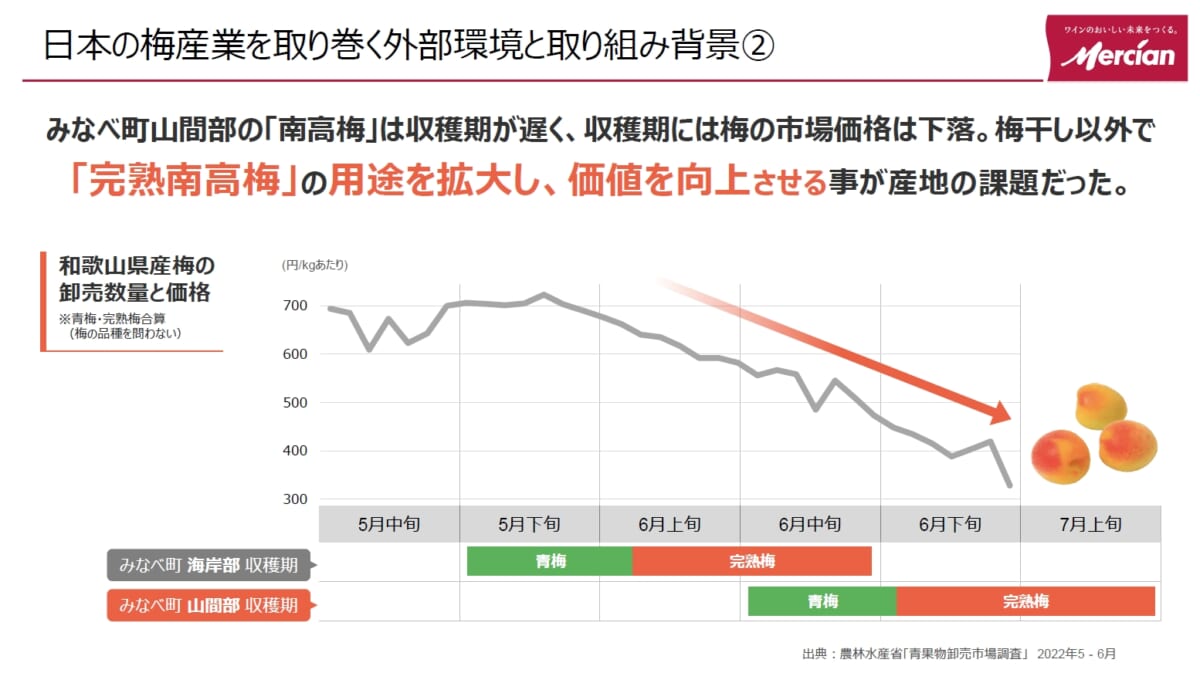

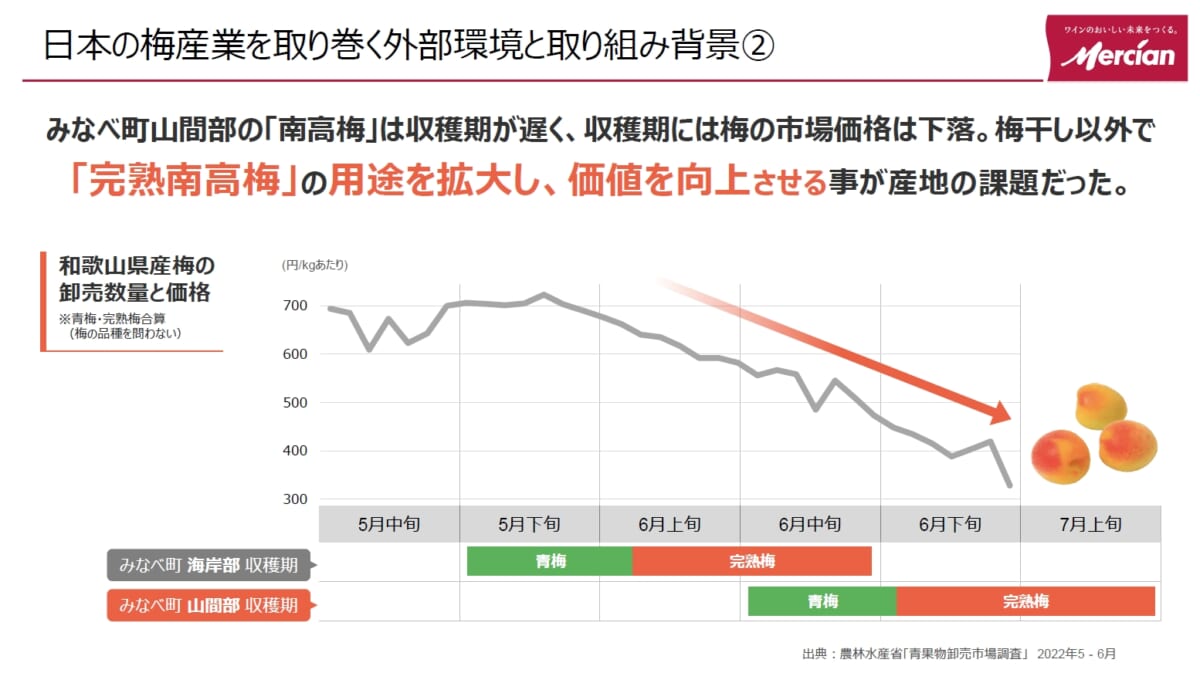

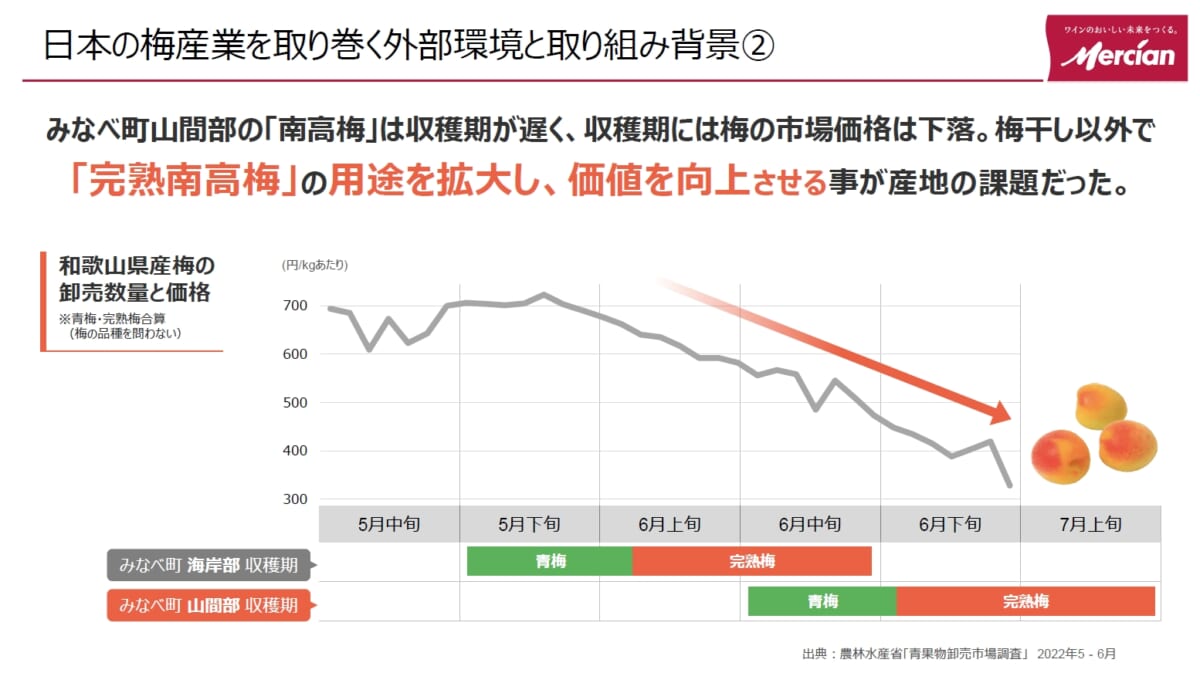

しかし、2000年代になると梅の輸入量が急増し、梅干しは安価な中国産に押され、全体の価格が下落する状況に。加えて、みなべ町は町内の海岸部と山間部で収穫期が異なり、約1か月遅くなる山間部の収穫期には、梅の市場価値が下落しているという、もともとの地理的課題もありました。

↑梅干し以外で完熟南高梅の用途を拡大することは、みなべ町の急務だったのです(メルシャンの資料より)

↑梅干し以外で完熟南高梅の用途を拡大することは、みなべ町の急務だったのです(メルシャンの資料より)

そこで最もダメージを受けるのは生産者。このままでは売り上げが落ち、日本一の梅を作る生産者やその後継者も減ってしまう――。この課題を解決する方法として行き着いた答えが、完熟南高梅の用途を増やして販売量を拡大すること。そこに賛同したのがメルシャンでした。ワインのリーディングカンパニーとしての知見をフルに生かした、完熟南高梅仕込みの果実酒造りに挑んだのです。

主流の青梅ではなく完熟梅で酒を造るという挑戦

とはいえ、それまで多くの梅酒は青梅で造るのが伝統的であり主流でした。完熟南高梅仕込みの果実酒造りに確立されたノウハウが少なく、そんななかで着目したのが、完熟南高梅がもつ桃のような香味です。この香りを最大限に生かせれば、これまでにないおいしい梅酒が造れるに違いないとの確信をもって、あらためて梅の圃場(ほじょう)を調査しました。

↑左から、青梅、樹上完熟梅、完熟落下梅。「まっこい梅酒」に使われているのは右端の完熟落下梅で、香りは梅というより桃に近く、驚かされました

↑左から、青梅、樹上完熟梅、完熟落下梅。「まっこい梅酒」に使われているのは右端の完熟落下梅で、香りは梅というより桃に近く、驚かされました

調査は、和歌山県の「うめ研究所」に協力を得て行われました。梅酒造りに最適な収穫エリアは、水はけがよい急斜面で昼夜の気温差があるみなべ町の山間部であることが判明。さらに、完熟梅のフルーティーな香りの成分が、桃やココナッツのような「ラクトン類」とパイナップルやバナナのような「エステル類」であること、完熟香が最も強くなるのは収穫後期のわずか数日間であること、大粒の梅ほど果実味が強まることなどのデータも得たそうです。

また、香りの成分を突き止める研究と並行して行われたのが、素材のおいしさを最大限に引き出す製造技術の開発でした。やがて見出したのが、梅の種だけを漬け込む「豊潤たね熟製法」と、凍結させた完熟梅を漬け込む「凍結完熟浸漬製法」。

「豊潤たね熟製法」によって、アーモンドや杏仁を思わせる香味成分「ベンズアルデヒド」が青梅酒の10倍に。そして「凍結完熟浸漬製法」は梅を凍結させない製法に比べて完熟香が6倍アップするという研究結果が出たとか。

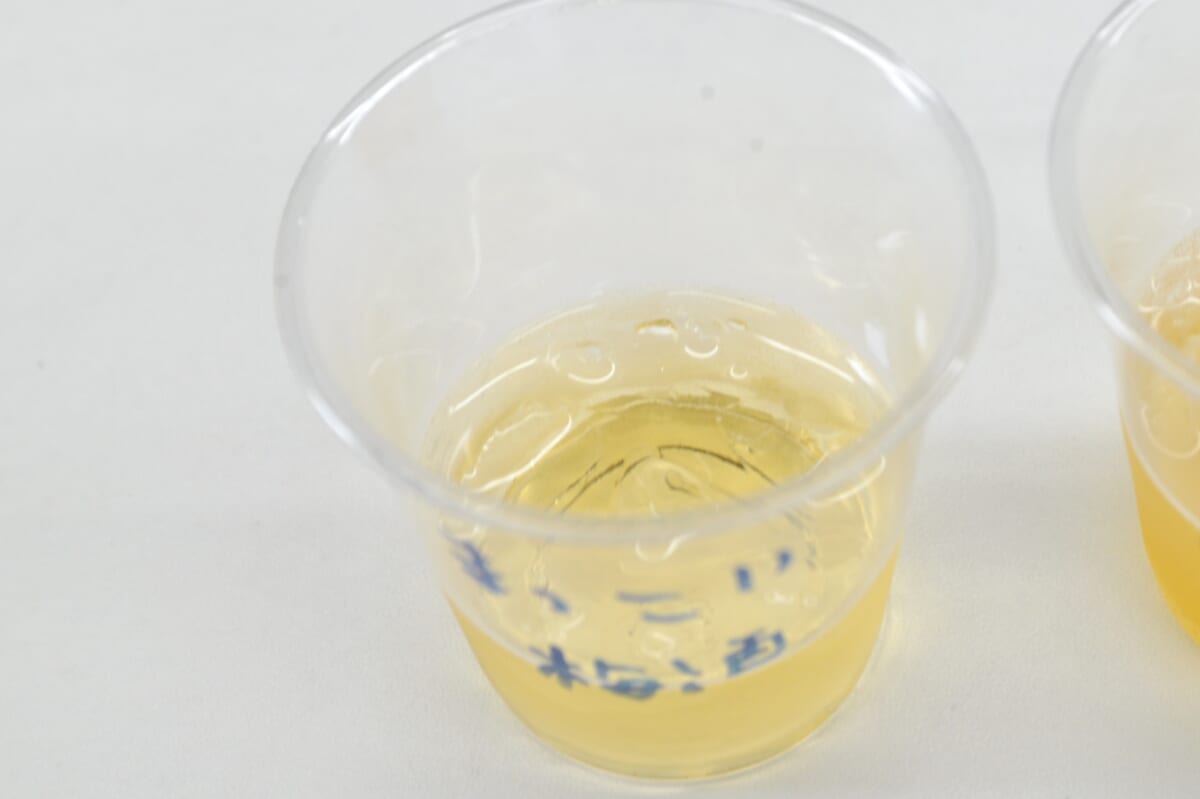

↑1は生果を漬け込んだ原酒(「まっこい梅酒」には不使用)、2が「凍結完熟浸漬製法」による原酒で、3が「豊潤たね熟製法」の原酒

↑1は生果を漬け込んだ原酒(「まっこい梅酒」には不使用)、2が「凍結完熟浸漬製法」による原酒で、3が「豊潤たね熟製法」の原酒

製法の違いを知るべくそれぞれの原酒をテイスティングしてみました。凍結梅酒を漬け込んだ原酒(上記写真の2)は一般的な梅の原酒(同1)に比べてフレッシュで華やかな香りがしっかりしています。また、生き生きとした酸味も感じられました。また、梅の種を漬け込んだ原酒(同3)は、確かに杏仁のようなミルキーなまろやかさを感じ、どこか麦汁のようなコクも。これらがブレンドされることで、レイヤー感の豊かな味わいになるということでしょう。

また、梅の種を漬け込んだ原酒(同3)は、確かに杏仁のようなミルキーなまろやかさを感じ、どこか麦汁のようなコクも。これらがブレンドされることで、レイヤー感の豊かな味わいになるということでしょう。

↑あらためて「まっこい梅酒」も試飲。凝縮感のある濃い味と、こっくりした飲み口が印象的です。また、それでいて後口はすっきりしており、アルコール度数10%とは思えない清涼感も秀逸

↑あらためて「まっこい梅酒」も試飲。凝縮感のある濃い味と、こっくりした飲み口が印象的です。また、それでいて後口はすっきりしており、アルコール度数10%とは思えない清涼感も秀逸

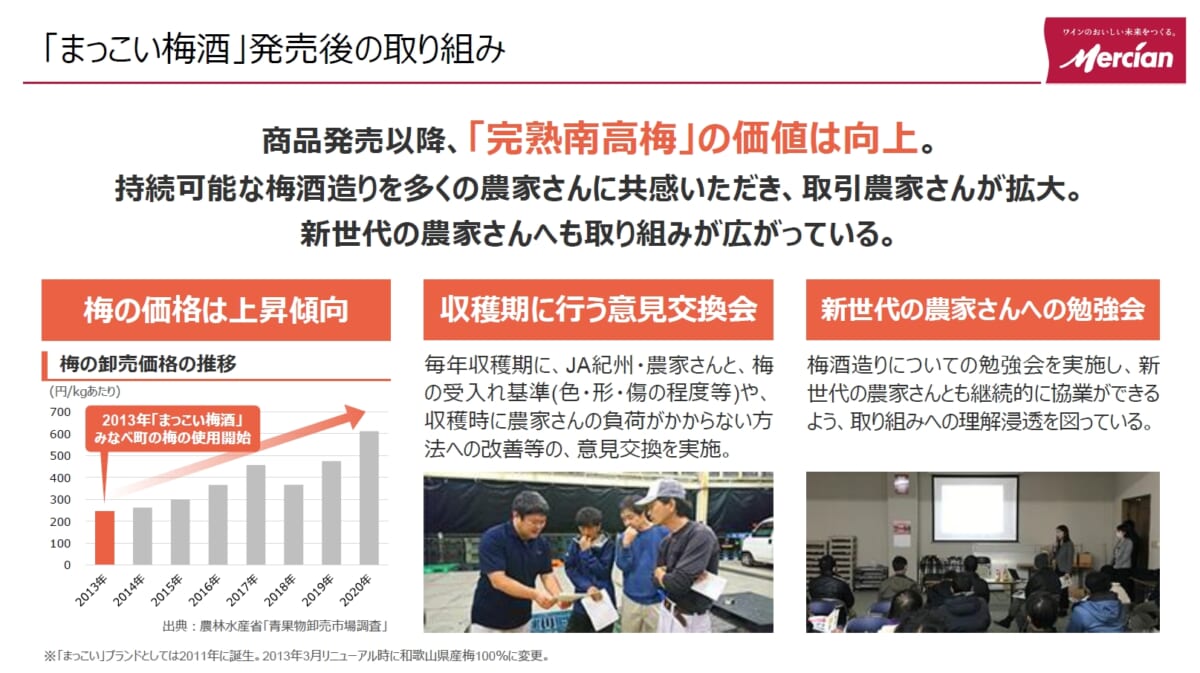

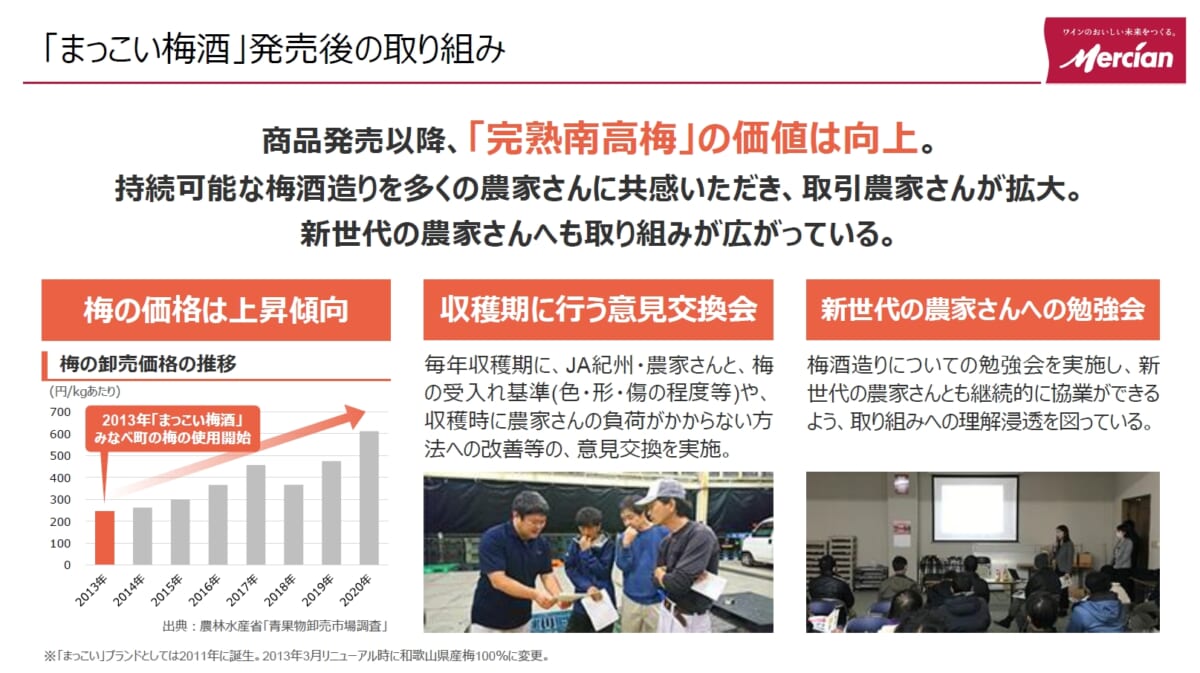

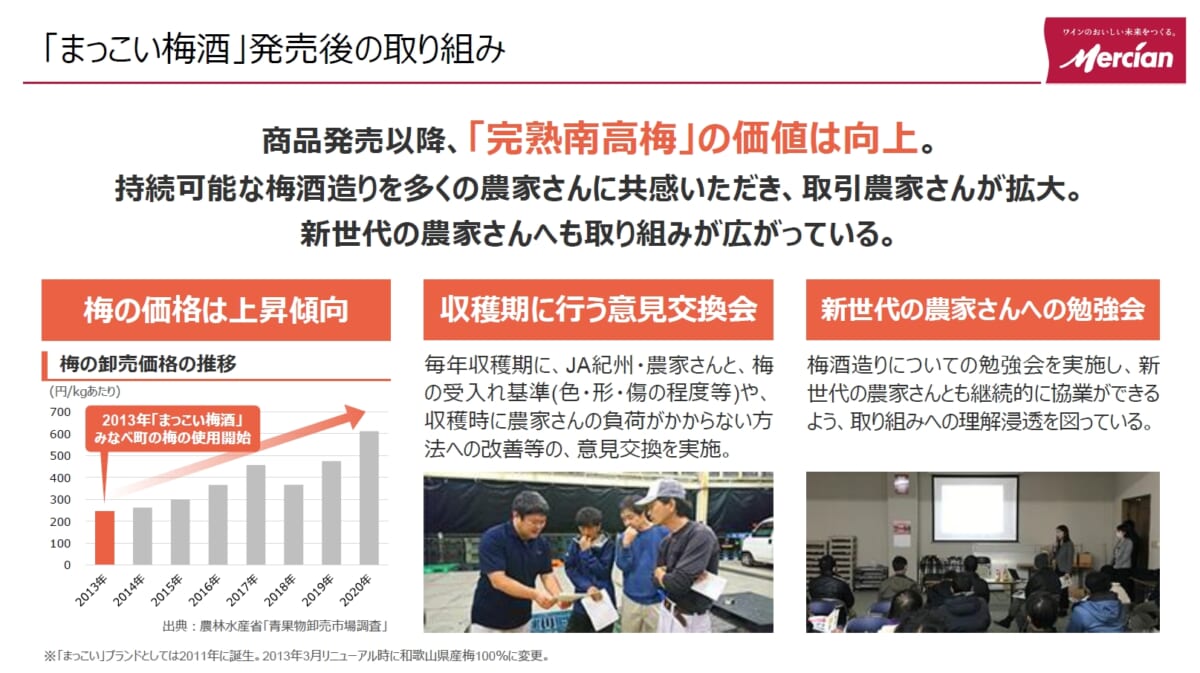

なお2011年の「まっこい梅酒」発売以降、メルシャンが安定した価格で完熟南高梅を仕入れることで価値は向上。また、他社でも完熟南高梅を使った梅酒が商品化されたり、ピューレ化したジャムやシロップが販売されたりと用途も拡大。現地における梅の卸売価格も上昇傾向となり、ブランドは守られました。加えてみなべ町の山間部では梅生産の意欲も年々高まり、園地拡大を積極的に進めている若い生産者が増えているそうです。

↑みなべ町の山間部では離農する人は少なく、大学卒業後に後継ぎとして帰ってくる若者も多いとか(メルシャンの資料より)

↑みなべ町の山間部では離農する人は少なく、大学卒業後に後継ぎとして帰ってくる若者も多いとか(メルシャンの資料より)

100歳を超える工場が追求する最新的な取り組み

そんな「まっこい梅酒」はどのように出荷されていくのか。取材ではその一部も見ることができました。「まっこい梅酒」の原酒は原材料の産地である和歌山県で造られ、それが藤沢工場へ送られたのちにブレンドなどを行いパッケージ化されていきます。

↑商品ごとに、連続で高速写真を撮ったり目視で確認

↑商品ごとに、連続で高速写真を撮ったり目視で確認

そのため取材時に見学できたのはほぼ最終工程にあたる検品や箱詰めでしたが、安全面など大前提として取り組むことのほかに、同社が積極的に行っているのが環境への配慮。「まっこい梅酒」に関しては開封確認可能なキャップを採用することで、1000mlと2000ml商品のシュリンクフィルムを廃止に。

↑シュリンクフィルムの廃止により、約30%のCO2削減が可能になったとか

↑シュリンクフィルムの廃止により、約30%のCO2削減が可能になったとか

ほかにも近年のメルシャンでは、2022年に「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」用に軽量ペットボトル開発したり、2023年に太陽光発電を工場の屋根などに導入して再生可能エネルギー比率を上げたりと多くの取り組みを行っています。「まっこい梅酒」の商品化自体もサステナブルな取り組みですが、様々な観点から脱炭素への対策を実施しています。

↑こちらが「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」の新旧ペットボトル比較。720mlボトルを従来の34gから29gに軽量化することで、年間約286トンのCO2排出量削減を見込んでいるとか

↑こちらが「おいしい酸化防止剤無添加ワイン」の新旧ペットボトル比較。720mlボトルを従来の34gから29gに軽量化することで、年間約286トンのCO2排出量削減を見込んでいるとか

なお今回取り上げた「まっこい梅酒」は、2023年に中味とパッケージがリニューアル。新技術「コク付与技術」により、完熟南高梅らしい桃のようなフルーティーな味わいを強化し、いっそうコク深く濃厚なおいしさになりました。まだ飲んだことがない人は、ぜひこの機会にいかがでしょうか。

【フォトギャラリー(画像をタップすると拡大表示されます)】