年始の風物詩のひとつといえば「福袋」。初売りの行列に並んだり、オンラインストアでの販売開始に向けて待機をしたり、争奪戦に参加したことがある人も多いのではないでしょうか? 最近は、購入前に袋の中身がわかる公開型や、モノではなくコトを販売する体験型など、福袋も多様化しています。

そこで今回は、福袋研究会を主宰する恩田ひさとしさんに、福袋の歴史やその魅力とともに、福袋選びで失敗しないためのポイント、さらには2025年の注目福袋まで教えていただきました。

福袋の始まりは江戸時代。

中身は着物の端切れだった

恩田さんによると、福袋の歴史は江戸時代まで遡ります。

「諸説あるなかで、今のところもっとも信頼できるのが”大丸起源説”です。正確な年号までははっきりしていないのですが、江戸時代に福袋を販売していたことが、大丸の創業250年を記念して作られた社史(1967年発行)に記録されています。創業が1717年なので、福袋は江戸時代中期、徳川吉宗の時代以降に登場したといえそうです」(福袋研究会主宰・恩田ひさとしさん、以下同)

福袋が江戸時代から続くた文化だとは驚きです。当時の福袋にはいったいどのようなものが入っていたのでしょうか?

「大丸は今、百貨店として知られていますが、江戸時代には呉服店を営んでいて、福袋には着物の端切れが入れられていました。江戸時代の一般市民には、服が破れたとしてもすぐに新しいものに買い換える余裕がなかったため、福袋の端切れを継ぎあてに使ったり、端切れ自体を継ぎはぎして着物を作ったりしていたようです。

呉服店にとって着物の端切れは、そのままでは売り物にならないので、まとめてお得に販売することを考えたのでしょう。その結果、福袋は売り手と買い手双方にとってお得感のある商品になりました。これが福袋の原型です」

そんな江戸時代の福袋には、“福袋ならではの仕掛け”があったと恩田さんは言います。

「大丸は、福袋の中に時折、錦糸の帯を入れていたんです。全部に入っていたわけではないのがポイントで、これにより袋を開けたときに『当たった!』という驚きや喜びが生まれます。この驚きや喜びは、まさに今にも通じる福袋の魅力と言えるでしょう」

時代を作った名福袋でたどる!

福袋カルチャーの変遷

江戸時代を出発点として、令和の今日まで脈々と続いてきた福袋文化。その間、どのような変遷があったのでしょうか? 恩田さんによると、大きな変化は1980年以降に起きたようです。

1982年:“余り物の寄せ集め”という印象を一新

「最初の大きな転換点は、西武ライオンズが日本シリーズで悲願の初優勝を果たし、西武池袋本店がそれを記念して発売した1982年の福袋です。1万円の福袋だったのですが、なんと中にはニコルのダブルスーツが入っていたんです。当時、高校生だった僕も池袋まで買いに行きました。

それ以前の福袋の記憶といえば、小学生の頃に1000円程度で買ったもの。錆びた灰皿とか、アルミ製の半端なサイズの急須とか、余り物の寄せ集めみたいなもので、親に『お小遣いを無駄にするな』と怒られたものです」

福袋に対して“余り物の寄せ集め”という印象を抱いていたのは、恩田さんだけではありません。当時の福袋は買って後悔することも多く、この時代の人たちにとって福袋は必ずしも良い印象ばかりではなかったそうです。

「そのマイナスの印象を『お得なだけでなく良いものが入っている』というイメージに変えたのが西武池袋本店の福袋なんです。実際にこの福袋は、飛ぶように売れました」

1989年:有名画家の作品が入ったバブルな福袋

その後の1989年に、再びエポックメイキングな福袋が登場します。それが三越が発売した「5億円福袋」です。

「ピカソとルノワールの絵画が2点セットで5億円という、驚くべき内容でした。当時の日本はバブル真っただ中。この価格は、まさに時代の象徴とも言えるでしょう。マスコミにも大きく取り上げられ、『福袋はせいぜい5000円。高くても1万円』といった従来のイメージを刷新するきっかけになりました」

「また、これまでの福袋は『開けるまで何が入っているかわからないもの』として親しまれてきました。だからこそ購入した人は、よくも悪くも思いもよらない商品との出会いに驚いたのです。しかしこの福袋は、最初から中身が明らかにされていました。そういった点でも非常に斬新な福袋でしたね」

ちなみに5億円福袋の購入者がいたかどうかは、記録が残っておらず、わからないとのことです。

1992年:出店ブランドごとに福袋を発売するように

そして1992年、今度はプランタン銀座の福袋が話題をさらいます。

「それまでの福袋は、ざっくり言うと“ひとつの百貨店にひとつの福袋”という総合福袋が中心でした。ところがプランタン銀座は、百貨店に入っているブランド(ショップ)ごとに福袋を販売するという新しいスタイルを採用しました。

数年後、テレビ朝日がその販売スタイルを大きく報道したことで、プランタン銀座には福袋を求める人の大行列ができました。自分の好きなブランドの福袋であれば、はずれをひきにくいというメリットがあるので、たくさんの人が買いに走ったわけです」

プランタン銀座の福袋をきっかけに1990年代後半は、恩田さん曰く「福袋文化の最も熱い時期」となったそう。初売りの2日前から泊まり込みで並ぶ人が現れたり、西武池袋本店で2万人が大行列を作ったりと、多くの人が福袋に熱狂したのです。

2000年以降:コアなファン層を意識した体験型福袋が登場

そして2000年代に入ってからは、体験型の福袋が登場し始めます。体験型福袋は、今も福袋の人気ジャンルのひとつとして定着しています。

「なかでも印象深かったのは、2016年に発売された『宇宙戦艦ヤマト』『銀河鉄道999』でおなじみの漫画家・松本零士先生が似顔絵を描いてくれるというものです。価格は100万円。当時、非常に注目を集めましたね。

僕の記憶に強く残っているのは、2017年にダンサーのSAMさんがプロデュースした『アクティブシニアダンスチーム結成プラン』。ほかにも、棋士の藤井聡太さんの活躍が目覚ましたかった2018年には、藤井彼の師匠・杉本昌隆八段と対局できる福袋が販売されました。このように福袋は、コアなファン層を意識した商品が作られるようになっていったのです」

福袋を失敗せずに

楽しむには?

さまざまな変遷をたどり、成熟していった福袋文化。ここまで読んで、実際に買いたくなった人も多いのではないでしょうか? 次に大切なのが福袋選びです。福袋で失敗しないためのポイントを教えていただきました。

・百貨店の食品系福袋を買う

「福袋で失敗したくないという方は、百貨店の食品系の福袋を選ぶとよいでしょう。百貨店のデパ地下の食品であれば味に間違いがないですし、普段よく行くお店となればなおのこと、はずれることは少ないです。1000〜2000円とリーズナブルなものがたくさんあり、通常価格よりも少なくとも3〜4割はお得なので、損をしたと感じることはほとんどないはずです」

・抽選型の福袋に応募する

「『新年の夢を買う!』という気持ちで抽選型の福袋に応募してみるのもいいと思います。そもそも福袋は、各百貨店の情熱が詰まった驚きやよろこびを届ける企画です。もしかしたら当たるかもしれないと、運試し感覚でワクワクしながら応募してみると抽選結果の発表を待つのも楽しいはず。

応募期間は百貨店ごとに変わりますが、だいたい12月上旬から1月3日くらいまで。価格帯はさまざまですが、来年でいえば2025円のように年号にちなんだ福袋も多数販売されます。気軽にチャレンジしてみてください」

それでも福袋の選定に迷ったら、毎年10月下旬ごろに開催される『福袋お披露目会』で取り上げられた福袋を選ぶのがおすすめとのこと。

「このお披露目会では、地下の食品街から最上階のレストラン街まで、百貨店全館をあげて作られた福袋が並びます。つまりお披露目会は、初売りに向けて全フロアのエネルギーが結集しないと実現できないイベントなんです。これに参加できるのは、一流が揃う百貨店のなかでも限られたブランドのみ。彼らの福袋販売にかける情熱には、並々ならぬものがあります。きっと想像を超えた商品が手に入るでしょう」

福袋研究家がセレクト

2025年注目の福袋 5選

知れば知るほど魅力的な福袋の世界。さて2025年にはどのようなな福袋が販売されるのでしょうか? 恩田さんにおすすめ商品をご紹介いただきました。

1.高品質な食が揃う毎年人気のグルメガチャ

松屋銀座「食の福ガチャ 〜『えん』を感じる福袋〜」

5000円(税込) 【限定110袋】 1月3日の初売りで販売

「松屋銀座の初売りでは、7000円〜2万円相当の肉や魚、惣菜、冷凍食品などが当たるグルメガチャを1回5000円で回せます。

毎年大人気の福袋で、今年は『鮮魚専門店 山助』の『厳選本まぐろ入り刺身12点盛り合わせ+本まぐろ入りにぎり寿司52貫』や、洋惣菜や生ハムのテイクアウト専門店『シャルキュトリーコダマ』のイベリコ布巻きロースやアンガス牛ハンバーグなどが入った『コダマスペシャル』をはじめ、20種類以上の美食が揃い、最大2万円相当の賞品が当たります。食に自信のある松屋銀座ならではの素晴らしい中身。満足できること間違いなしです」

2.絶品和洋菓子4点に「お菓子すくい」の挑戦権をセット

松屋銀座「お菓子すくい 〜ご縁をつなげていこう〜」

2025円(税込) 【限定30袋】 1月3日の初売りで販売

「こちらも松屋銀座の人気福袋。銀座の日本料理『Kuma3(クマサン)』がプロデュースし、誕生までに3年を費やしたという『銀座へしれブラウニー』、京都・御所南に工房を構えるショコラトリー『MUNIANKASSHOKU (ムニアンカッショク)』のころんとかわいい絶品フィナンシェ『カカオレーヌ』、西洋菓子の店『鹿鳴館』の見た目も美しいチョコレート菓子『ショコクル』、明治創業の老舗『銀座文明堂』のカステラにどらやき生地を巻いた『カステラ巻き』。これらの和洋菓子4点が入った福袋に、その場でチャレンジできる『お菓子すくい』の挑戦権が付いています。ゲーム感覚で楽しめますよ」

3.大丸グルメを味わい尽くせるお買い物券セット

大丸東京店「制覇福袋」

5万円(税込)〜 【抽選でそれぞれ限定5袋】 応募受付は1月3日〜5日

「大丸東京店のお弁当、スイーツ、レストラン・喫茶を、それぞれ割安で楽しめるお買い物券の福袋です。24年はお弁当のみでしたが、好評を受けて25年は種類が増えました。

デパ地下40ブランドでそれぞれ2000円分使える買い物券をセットにした8万円相当の『弁当制覇福袋』(5万円)、和洋菓子売り場の48ブランドでそれぞれ2000円分使える買い物券をセットにした9万6000円相当の『菓子制覇福袋』(6万円)、3000円の買い物券を25ブランド分セットにした7万5000円相当の『レストラン喫茶制覇福袋』(5万円)の3種類がそれぞれ5袋ずつ販売されます。高額ではありますが、間違いなく損をしない福袋です」

4.昨年は倍率140 倍! 昭和のアイドル気分で写真撮影

東武百貨店 池袋本店「マルベル堂『私もアイドル!気分福袋』」

2025円(税込) 【抽選で限定3組】 2025年1月3日午後6時まで応募受付中

「昭和レトロな世界観が楽しめる大人気の写真撮影体験福袋です。オリジナルポスターや写真集、アクリルスタンドなどを作ることができ、アイドルの気分を体験できます。80年代風という設定が、昭和生まれの人たちにとっては懐かしく、平成生まれ以降の人たちにとってはエモく新鮮に映るでしょう。昨年の倍率は約140倍ととても人気の福袋ですが、もし当選したら忘れられない思い出になるはずです」

5.新世代特急列車を貸し切った日光ワンデイトリップ

東武百貨店「東武グループコラボレーション福袋『東武鉄道スペーシアX 特別運行FUNABASHI車両貸切で行く日光日帰りツアー』福袋」

5万8000円〜7万8000円(税込) 【64組128名限定】 2025年1月3日午後6時まで応募受付中

「スペーシアXは『旅そのものを楽しむ空間』を提供する、移動手段を超えた新世代特急列車。これを貸し切り、日光へ日帰り旅行ができる新年ならではの豪華な福袋です。特製記念台紙付き記念乗車証のプレゼント、『コックピットスイート・コックピットラウンジ&コンパートメント&プレミアムシート』の見学、東武百貨店船橋店オリジナル『特別運行FUNABASHI』掛け紙が巻かれたお弁当付き。観光プランは4種類から選べます」

百貨店をはじめ、お店の情熱とアイデアが詰まった福袋。いままでチェックしていなかったという人もぜひ、2025年は自分にぴったりの商品を探してみてはいかがでしょう。きっと新年を迎える楽しみが、増えるはずです。

Profile

福袋研究会主宰・ライター / 恩田ひさとし

IT関連をメインとしたライターとして活動。その傍ら、仕事の企画ではじめた福袋の魅力に魅せられ、福袋研究会を主宰して約20年。年末年始は福袋コメンテーターとして、さまざまなメディアで活躍中。

HP

圧倒的な強さを誇る駒澤大学

圧倒的な強さを誇る駒澤大学

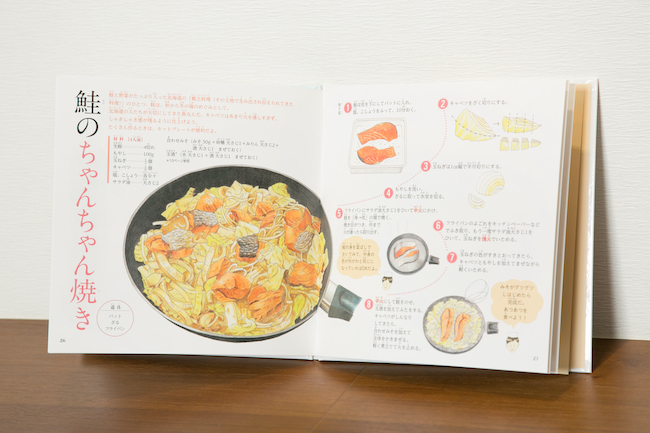

餅を食事として楽しめるのが、「揚げ餅と牡蠣の味噌和え」。餅は揚げることで、サクサクの食感を演出しています。“揚げ餅”というとおかきを連想するので“おやつ”のイメージですが、食材と組み合わせることで、しっかりメインを張れるおかずになるんですね。

餅を食事として楽しめるのが、「揚げ餅と牡蠣の味噌和え」。餅は揚げることで、サクサクの食感を演出しています。“揚げ餅”というとおかきを連想するので“おやつ”のイメージですが、食材と組み合わせることで、しっかりメインを張れるおかずになるんですね。