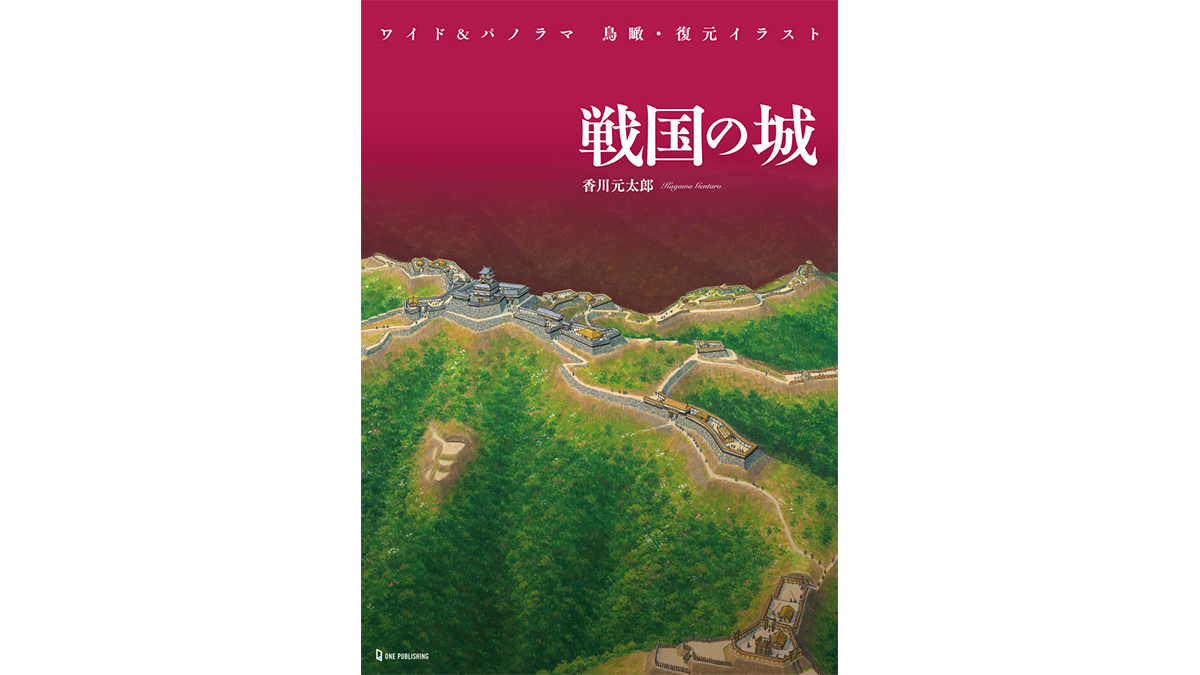

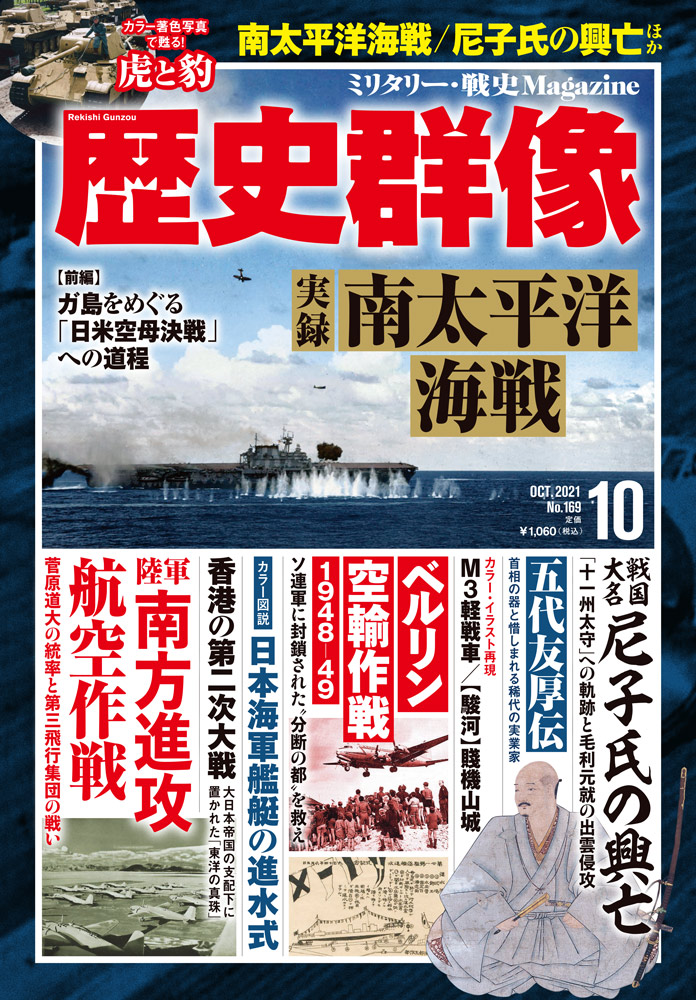

来たる4月6日の「城(しろ)の日」を前に、『日本100名城公式ガイドブック』がシリーズ累計100万部を突破。2007年に刊行して以来18年、コロナ禍でいったん落ち着いたかと思われたお城ブームが、いまパワーアップして戻ってきているようです。推し活やソロ活にもピッタリというお城めぐりの魅力を、担当編集の早川聡子さんに尋ねました。

■『日本100名城』って?

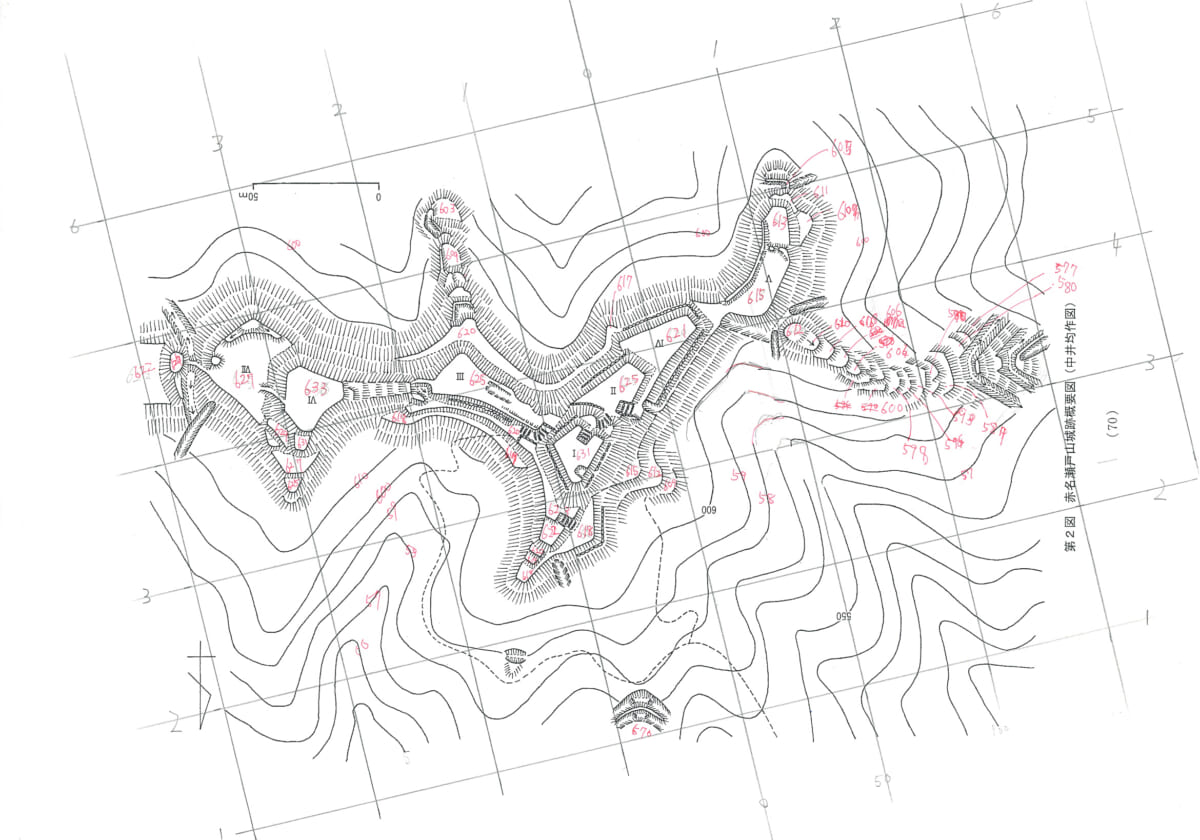

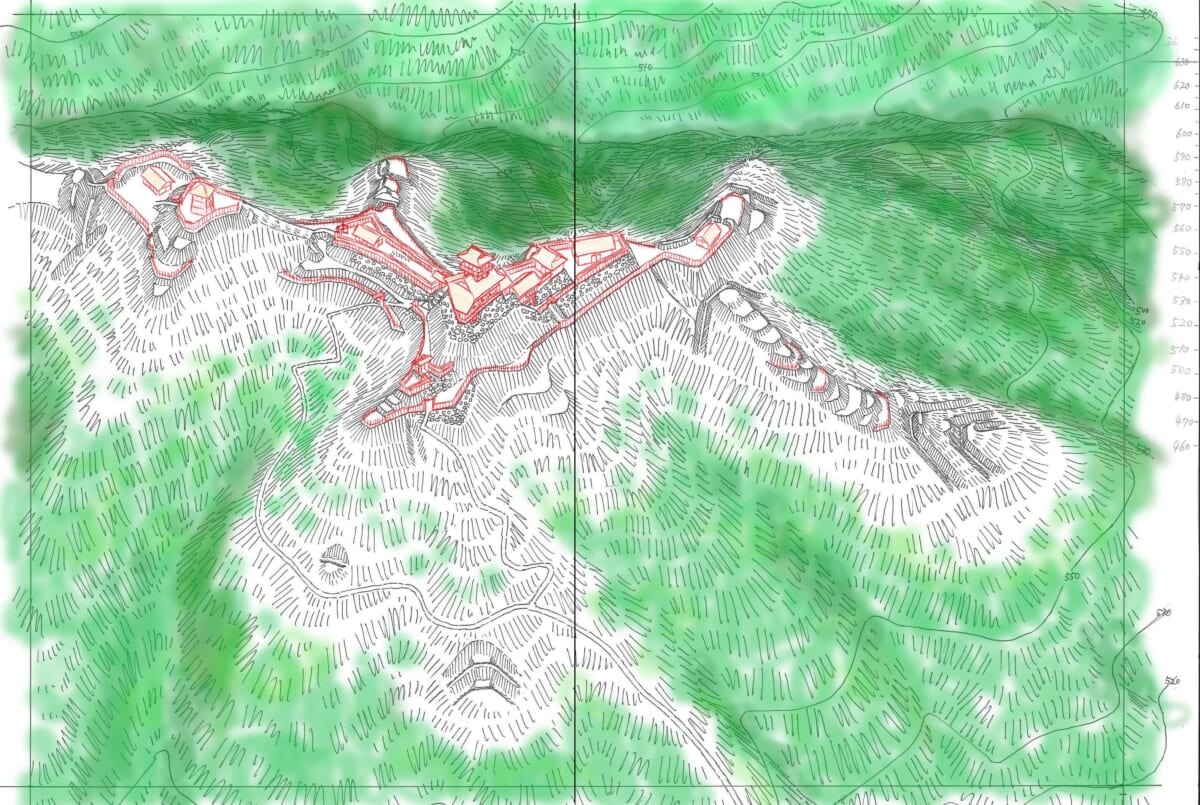

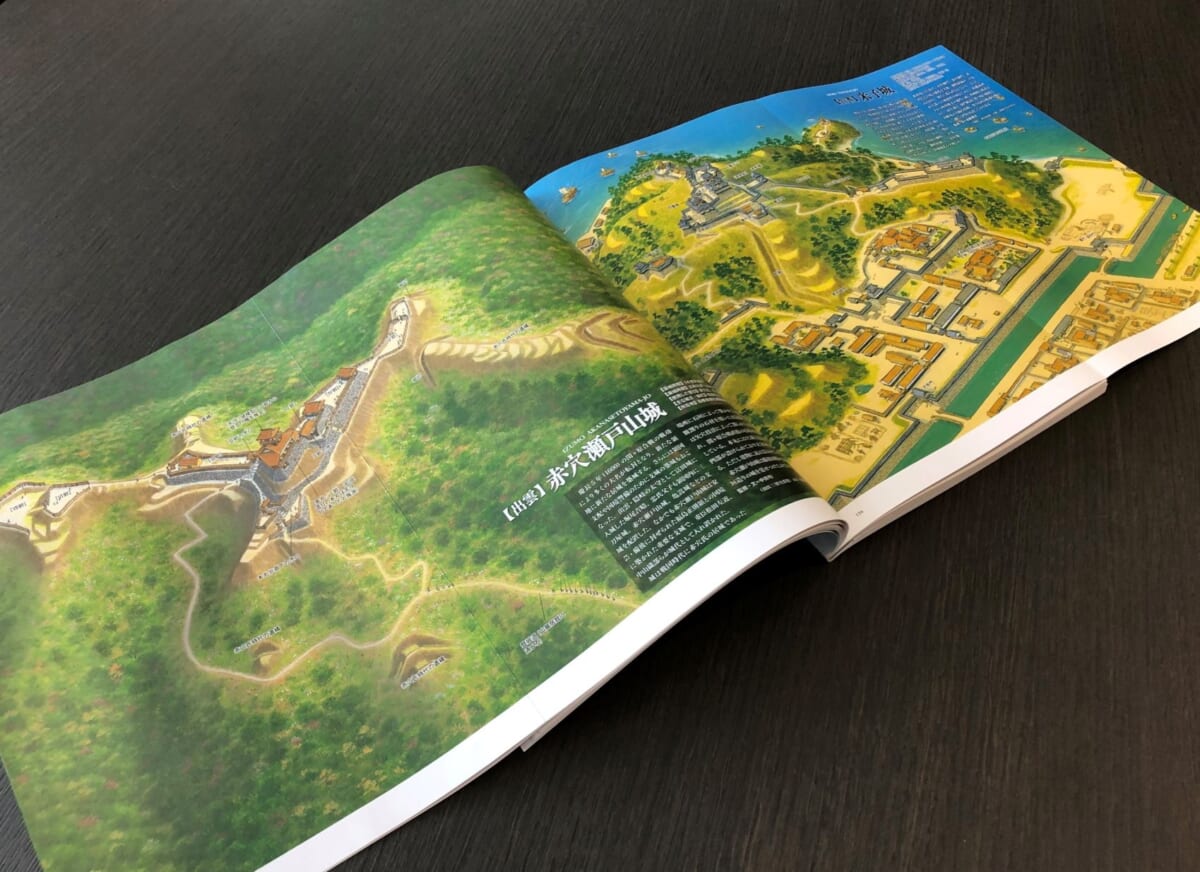

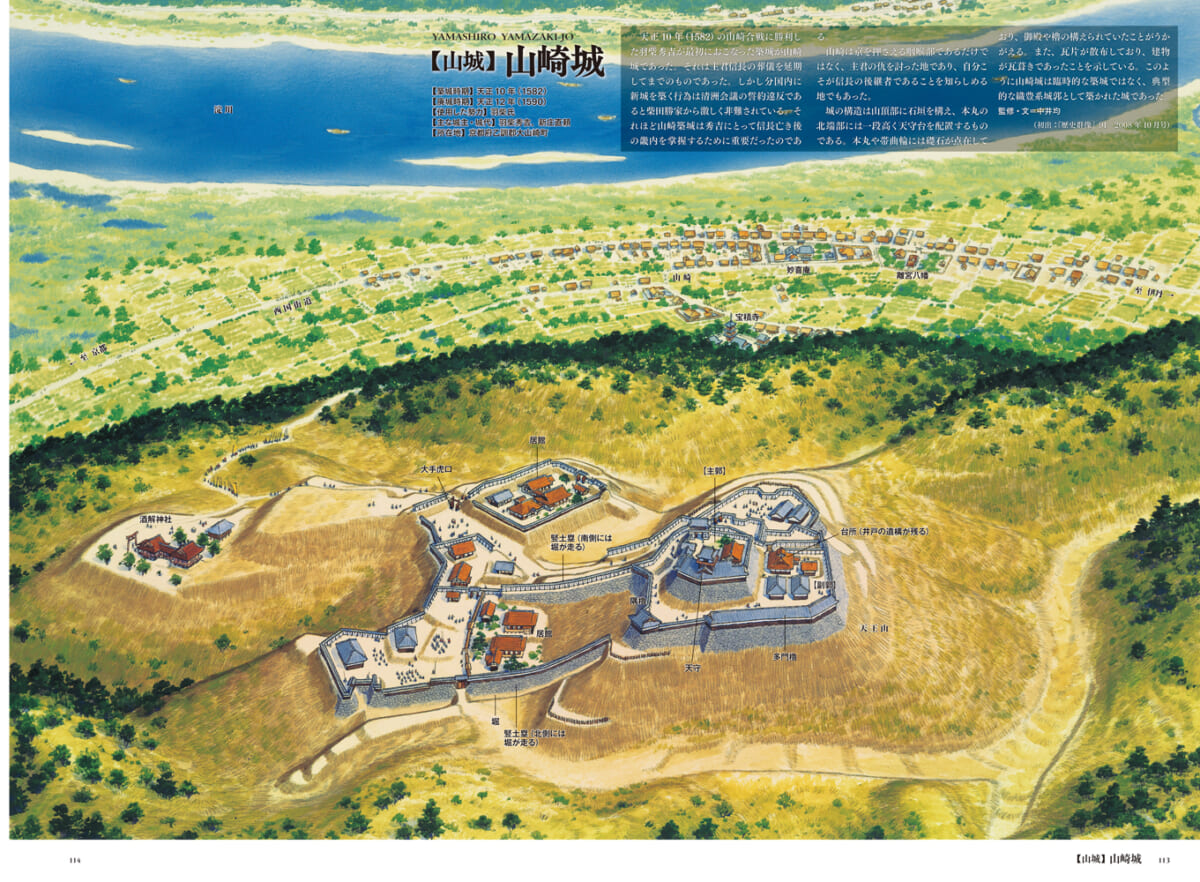

「日本100名城」は、公益財団法人日本城郭協会が全国のお城から選定した名城中の名城100選のことで、世界遺産や国宝天守があるような有名なお城が名を連ねています。さらに、日本100名城から10年後に選定された「続日本100名城」には、知る人ぞ知る名城や、縄張や石垣が見事な山城など、通好みのお城がピックアップされています。これら200城を紹介しているのが、『日本100名城公式ガイドブック』シリーズです。

18年間で100万部! 老若男女を魅了するお城のポテンシャルに迫る

―『日本100名城公式ガイドブック』シリーズが先日100万部を突破しました。いまの率直な気持ちをお聞かせください。

ようやくという感じで、ホッとしています。私が4代目の編集担当になった2015年は海外でテロが多発していたこともあり、国内旅行に注目が集まっていました。また、姫路城が平成の大改修を終えて真っ白な姿になったことも話題になって、TVなどでもお城を取り上げることが一気に増えたように思います。

さらに2016年からは、『お城EXPO』などの大きな城イベントが始まりました。お城の御朱印ともいえる「御城印」の盛り上がりや、お城に泊まれる「城泊」など新しい試みもどんどん増えて、これからさらにお城が注目されていくぞ! と思っていたら、コロナ禍で移動が難しくなってしまいました。

もともとお城好きな方たちは大丈夫だと思いましたが、お城めぐりを始めたばかりの方の情熱が冷めてしまうのでは……と心配していたんです。だからこそ、こうして100万部を迎えられて本当にうれしいですね。

―コロナ禍は部数も停滞していたのでしょうか?

やはり影響は受けましたね。ただ、完全に売れ行きが止まったわけではなく、「いつか行こう!」とコロナ後に思いを馳せていた方々が買ってくださっていたのかなという印象です。「100名城」のガイドブックを眺めているだけで、旅行している気分になれたという感想もいただきました。

2025年にこうして100万部に到達できたのは、人の移動が制限されていた期間中にも、復元や改修、リニューアル工事など、先を見据えた計画を進めていたお城が多かったからだと思います。事実、コロナ前と比べて、より見学しやすく楽しめるお城が増えています。従来のお城ファンだけでなく、より幅広い層に「お城に行ってみたい!」と思える魅力が伝わっていると強く感じます。

―それだけの人が戻ってきてくれたということは、やはりお城自体が持つ魅力が大きいのだと思います。担当編集としてお城の魅力はどこにあると感じていますか?

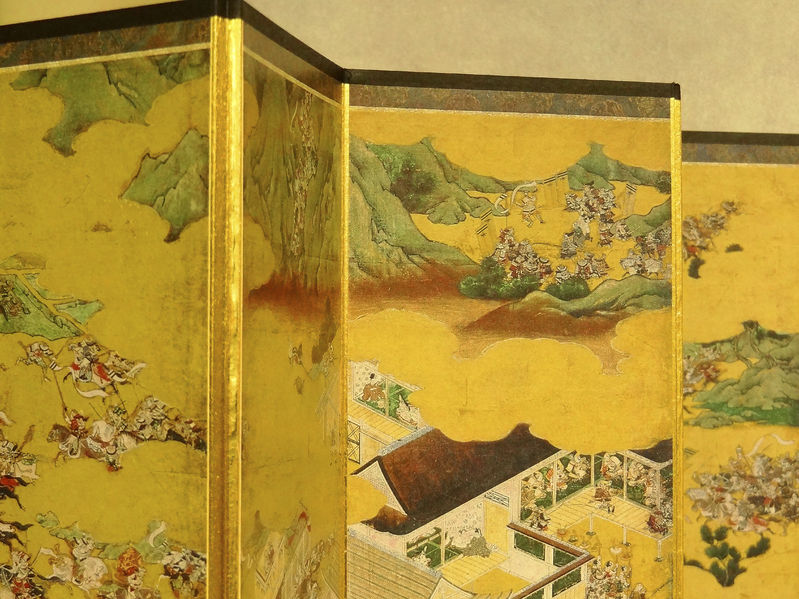

大きくわけて二つあると思っています。ひとつは、目で見てわかりやすい点。巨大な天守や高石垣は、実際に目の前で見ると思っていた以上に迫力があるのでテンションが上がりますよね。ビジュアルの美しさとカッコよさに、理屈は不要だと思います。

もうひとつは、年齢を問わず、いろいろな角度から楽しめる点です。じつはお城って、誰もが楽しめる要素を持っているんですよ。歴史が好きな方はもちろん、戦国武将好きな方は、推しの戦国武将つながりでお城を訪ねていると聞きます。一方で、歴史に詳しくなくても、城下町を歩くだけで楽しいじゃないですか。風情があるし、おいしいグルメ、名酒なんかもたくさんあるので、純粋に観光地として満喫できる点も人気の理由なのだと思います。

まるでテーマパーク! 全世代型・ジェンダーレス化する「城めぐり」

―ここ数年で、お城めぐりをする年代層に変化はありましたか?

日本城郭協会の方が、「かつては男性や年配の方の趣味という印象でしたが、いまでは全世代型・ジェンダーレス化しているイメージです」とおっしゃっていました。その通りだと思います。なかでも、お子さんの人気が高まっていると感じますね。

毎年年末にパシフィコ横浜で開催されている『お城EXPO』でも、年々小中学生のお子さんを連れたご家族連れが増えている印象です。お城の知識を試す『日本城郭検定』の受験者も、10歳以下と10代が全体の16%近くいるんですよ。

私の知り合いにも、お城好きな小学生のお子さんを持つご両親がいるのですが、現地でものすごく詳細に解説してくれるんですって。事前に知識をインプットして、お城めぐりをしながらアウトプットする。とても貴重な探究学習の機会になっているなと感じます。

―私も数年前に姫路城に行ってきましたが、スマホをかざすと3Dで見えたり、プロジェクションマッピングが流れていたりと、大人も子どもも理解しやすい仕掛けがたくさんありました。歴史に疎くても楽しめたのが印象的でした。

石垣だけで天守などの建物が残っていない場合、QRコードを読みこめばVRでお城の全貌を楽しめる、というところもありますね。あとは、城って本来「戦う施設」なんですよ。だから、わざと迷路みたいな造りになっていたり、トラップが仕掛けてあったりするのも、リアルRPGみたいで子どもたちのテンションが上がる要因でしょうね。

そして忘れてはいけないのが、スタンプラリーの存在です。登城の記念にスタンプを押すというシンプルさが人気で、公式ガイドブックについているスタンプ帳を片手に、大人の一人旅、いわゆるソロ活でお城めぐりをされる方も増えているように思います。推し活の遠征とあわせてお城にも行っているという話もよく聞きますね。

全国から厳選された「100名城」をめぐると、おのずと47都道府県に行くことになります。お城がなかったら行かなかったかもしれない地域や土地を訪れる良いきっかけにもなるという理由で、お城めぐりを楽しんでいらっしゃる方も多いです。

「ブーム」を超えて「文化」に! お城めぐりの未来

―改めて、近年のお城ブームをどう感じていますか?

日本人は、昔から神社仏閣めぐりをしてきました。その流れで、お城めぐりをする人が増えてきているのではないかと思います。もはや一過性のトレンドやブームではなく、文化になりつつあるのかなというのが正直な想いです。

おもしろいのは、お城ファンという自覚がないまま、お城めぐりをされている方も多い点ですね。たとえば、松本に行ったら松本城にも行ってみようとか、気づいたらお城をいくつもめぐっていた、という人は意外に多いはず。行けば必ず何かしらの感動が得られますし、満足感もありますよね。何の気なしに訪れたことをきっかけに、歴史の学び直しを始めたという話もよく聞きます。

―そういえば、私も地元の岐阜城や名古屋城をはじめ、姫路城、松本城、松山城……気づいたらいくつもお城をめぐっていました(笑)!

次はぜひスタンプ帳を持って行ってくださいね。これからのシーズンは桜が綺麗なので、お城をめぐるにはいい季節です。

普段よく行く公園や桜の名所が、じつは城跡(城址公園)だと気づくケースもあるんですよ。とはいえ、桜が植えられたのは戦後になってからなんですけどね。本来、お城は敵が攻め込んできたことにすぐ気づけるよう、見通しを良くする必要がありましたから。

―今後さらに200万部を目指して、どのような方にお城めぐりの魅力を伝えたいですか?

まずは、これから何か趣味を始めたいという方に勧めたいですね。最初は意図しないまま始めたとしても、一城、二城と訪れるごとに、自然とお城や歴史に詳しくなるので、どんどんおもしろくなっていくのが、お城めぐりの良いところです。レジャーでありながら、学ぶことの楽しさが実感できて、趣味としても大変お得感があります。

そして今後は、「〇〇城に行った」とする観光的な満足からさらに深掘りして、各城の「歴史の一端を担った史跡(歴史の証人)としての価値」や「遺構としての価値」「その城を築いた武将の戦術・戦略を実感する場」として認識してもらえるような広がりにすること。これこそが、日本城郭協会と私たち編集部の願いです。