毎年夏から秋にかけて、台風が発生します。とくにこれからの時期は、強い勢力を保ったまま日本列島に接近したり上陸したり、油断できません。とくに近年は台風の勢力が増しており、甚大な被害をもたらすようになってきています。

近隣の河川の氾濫や土砂災害などのリスクがあるときは、早めに自宅を離れる必要がありますが、避難せずに自宅で過ごす場合、備えがあれば安心して過ごすことができます。在宅での台風対策としておさえておくべきことを、防災士の小西玲奈さんに教えていただきました。

秋になると、なぜ、台風の接近が増えるのか?

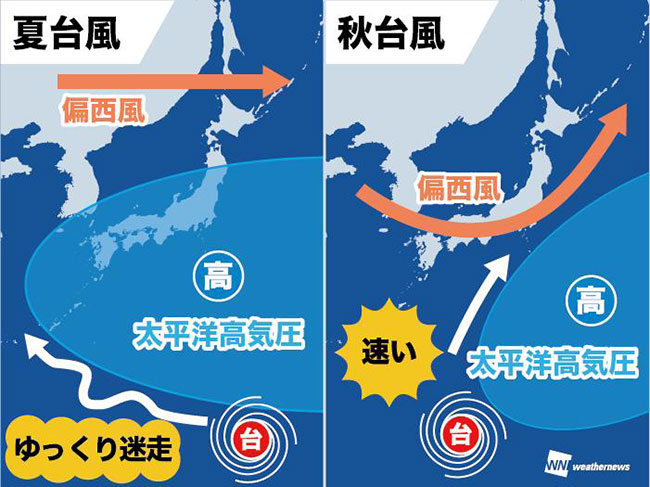

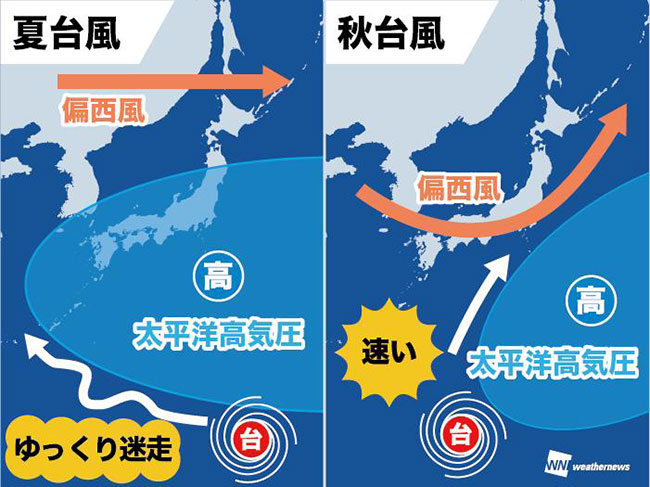

※資料=ウェザーニュース

※資料=ウェザーニュース

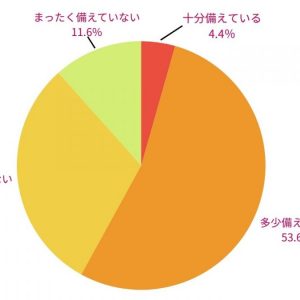

そもそもなぜ、“秋は台風シーズン”となるのでしょうか?

「台風は、夏から秋にかけて多く発生しますが、夏は図のように日本の上空を太平洋高気圧が覆っているので、台風が入り込みにくくなっています。しかし秋になり、太平洋高気圧の勢力が弱まると、偏西風に乗って日本本土に台風が接近し、上陸しやすくなるのです」(防災士・小西玲奈さん)

大型台風は今後も増える可能性が高い!

では、ここ数年、台風の被害が増加しているのはなぜでしょうか? 記憶に新しいところでは、全国100カ所の観測地点で最大瞬間風速の観測史上最大値を更新した、平成30年(2018年)の台風第21号、千葉県や神奈川県で大規模な停電が発生した令和元年(2019年)の台風第15号“房総半島台風”がありました。そして同年の台風第19号“東日本台風”では、記録的な豪雨で東京の多摩川が増水し、武蔵小杉駅周辺の浸水や東京世田谷区、大田区の浸水など、甚大な被害が出ました。

「日本近海の海水温が上昇しているので、台風が勢力を弱めることなく日本に接近し、被害が大きくなる傾向が見られます。台風は今後ますます大型化する可能性があり、注意と対策が必要です」(小西さん)

台風が発生したら避難のタイミングを逃さないこと

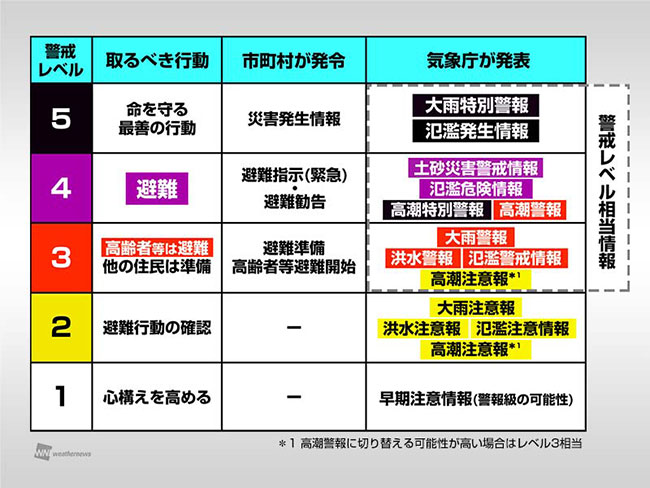

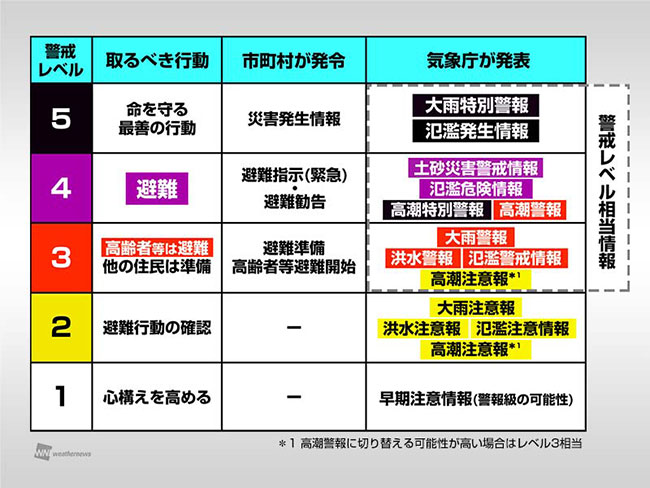

※資料=ウェザーニュース

※資料=ウェザーニュース

今は、日本全国どの地域に住んでいても、避難のタイミングや避難場所を把握しておくことはとても大切だと、小西さんは強調します。2018年の「平成30年7月豪雨」時に、気象庁や自治体からさまざまな災害に関する情報が発信されました。しかし、自治体からの注意喚起が住民には「伝わらない」「理解されない」といった状況が発生しました。多くの住民が避難のタイミングを逃してしまった結果、200人を超える死者・行方不明者が出るという大惨事に。

その教訓から、 2019年3月に内閣府の「避難勧告に関するガイドライン」が改訂され、国や都道府県が出す「防災気象情報」を5段階に分けた表に沿って発表されるようになりました。

「『警戒レベル』を参考にすることで、災害時にどう行動するべきかや、避難のタイミングがわかりやすくなりました。避難するタイミングは、家族構成や自宅がある地域の災害リスクによって変わりますが、警戒レベル5は、すでに災害が発生している状況なので、警戒レベル4までの段階で必ず避難を完了させてください。高齢者や乳幼児のいるご家庭では、警戒レベル3の段階で避難を開始するようにしましょう。警戒レベルに沿った、注意報や警報の内容、段階に合わせた取るべき行動の詳細は、国土交通省気象庁のホームページで確認できます」(小西さん)

国土交通省 気象庁HP「防災気象情報と警戒レベルとの対応について」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/alertlevel.html

続いて、台風に負けない部屋づくり、事前に行いたい準備などのノウハウを具体的に教えていただきます。

大型台風に備えておくべきこと・もの

続いて、台風に負けない部屋づくりのノウハウを、具体的に見ていきます。「台風への対策は、普段から備えておくことと、台風の発生後に準備することの2段階があります。『今週末、もし大型台風が来たら……』とシミュレーションしながら、ひとつずつチェックしていきましょう!」(小西さん)

対策1. 窓ガラスの補強

大型台風が発生したときにマンションの被害で多いのが、窓ガラスの破損。これは、強風そのものの影響というよりも、強風によって飛ばされたものが窓にぶつかることで起こります。

「対策としては、シャッターや雨戸を閉めるのが一番です。シャッターや雨戸がない場合は、リフォームで取り付けたり、窓ガラスを防犯ガラスに変えたりすることをおすすめします。それらの対応が難しい場合は、『飛散防止フィルム』や『防犯フィルム』を用意し窓ガラスに貼りましょう。こうすることで、万が一、窓ガラスが割れてしまっても、ガラスの飛散を最小限に抑えられます。

シャッターや雨戸がなく、防犯ガラスや防犯フィルムなどの窓ガラス破損対策が間に合わない状態で台風が接近した場合は、応急処置として段ボールを使った窓ガラスの飛散対策を行ってください。窓ガラス全体を覆うように屋内側から段ボールを敷き詰め、後で剥がしやすいような布製のガムテープか養生テープで貼り付けます。また、強風注意報が出たら、建て付けの悪い網戸は、家の中へ入れておきましょう」(小西さん)

窓ガラスの飛散には、次のようなグッズを活用しましょう。

・窓ガラスが粉砕するのを防ぐ「飛散防止フィルム」

アサヒペン「UVカット防災超強飛散防止シート(BH-1) クリア透明 46cm×2m」

2178円(税込)

窓ガラスが割れるとガラスの破片が飛び散ります。台風の強い風が吹き付ける中で窓ガラスが割れるようなことがあれば、破片が部屋の中で舞い散る可能性があり、とても危険。こちらのポリエステル製の透明シートを窓ガラスに貼ることで、飛散物が当たって窓ガラスが割れた場合に、ガラス破片の飛び散りを防げます。食器棚などの家具のガラスに貼ることで、地震対策としても有効です。

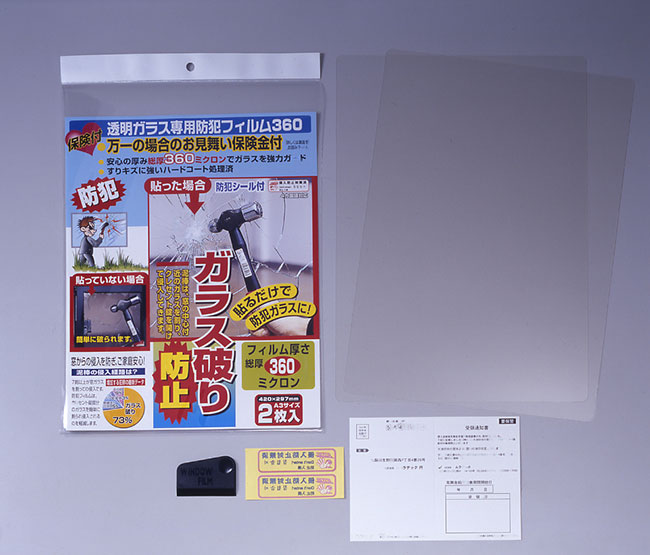

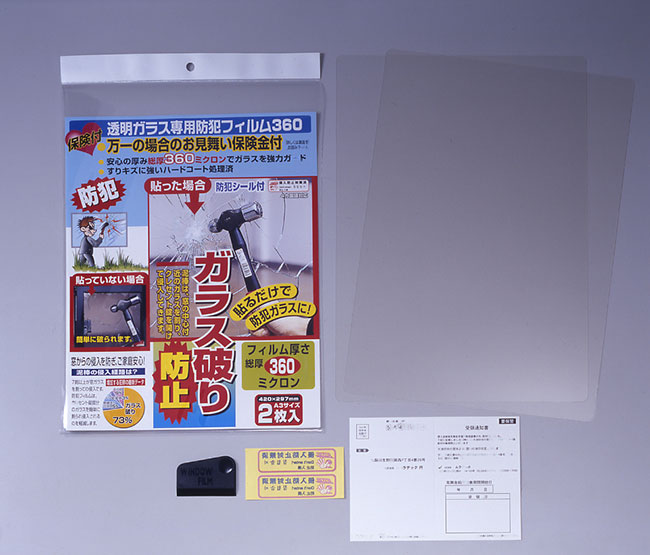

・窓ガラスの強度も上げる「防犯フィルム」

ノムラテック「保険付・透明ガラス専用防犯フイルム 360ミクロン A3 2枚入」

3002円(税込)

※実売価格につき販売店舗により異なります。

防犯フィルムとは、窓ガラスを割って鍵を開け、部屋に侵入しようとする犯罪者への対策目的のアイテム。窓ガラスをハンマーで叩いても簡単に割れない強度が保てるので、台風時の飛散物による窓ガラスの破損防止にも効果的です。こちらは自分で貼れるタイプで、手頃な金額が魅力です。専門の施工業者に依頼するオーダータイプもあります。

対策2. ベランダや庭の片付け

台風が接近、または上陸する前日までにベランダや庭にある植木鉢や物干し竿、ゴミ箱、パラボラアンテナなどを家の中にしまいます。

「これらが台風に飛ばされると、自宅だけではなく、近所の窓ガラスを割ったり、避難途中の人にケガをさせてしまったりする危険があるので、早めに対応してください。また、排水口にゴミや落ち葉砂などが詰まっていると浸水のリスクが高まるので、詰まりがあれば台風が居住区に接近する前日までに掃除をしておきましょう」(小西さん)

対策3. 車・バイク・自転車の避難

大型台風の発生時には、車やバイク、自転車の駐車状況のチェックも欠かせません。

「屋外や冠水の危険がある場所に駐車している車は、できるだけ“高台にある屋内”に避難させましょう。車を移動した後、公共交通機関や徒歩での帰宅が必要になるので、台風が接近し上陸する半日前までに対処しておきます。車を避難させるタイミングで人も避難するという選択肢もあります。

バイクや自転車は、台風が接近する半日前までに、できるだけ地下ではない屋内へ避難させましょう。そのような対応が難しい場合は、バイクや自転車を横に倒しておく、もしくはロープなどで柱に固定してください」(小西さん)

台風では、暴風や浸水による被害のほか、停電などライフラインが寸断されることも想定しなければなりません。それにはどう備えればいいでしょうか?

対策4. ライフライン寸断への備え

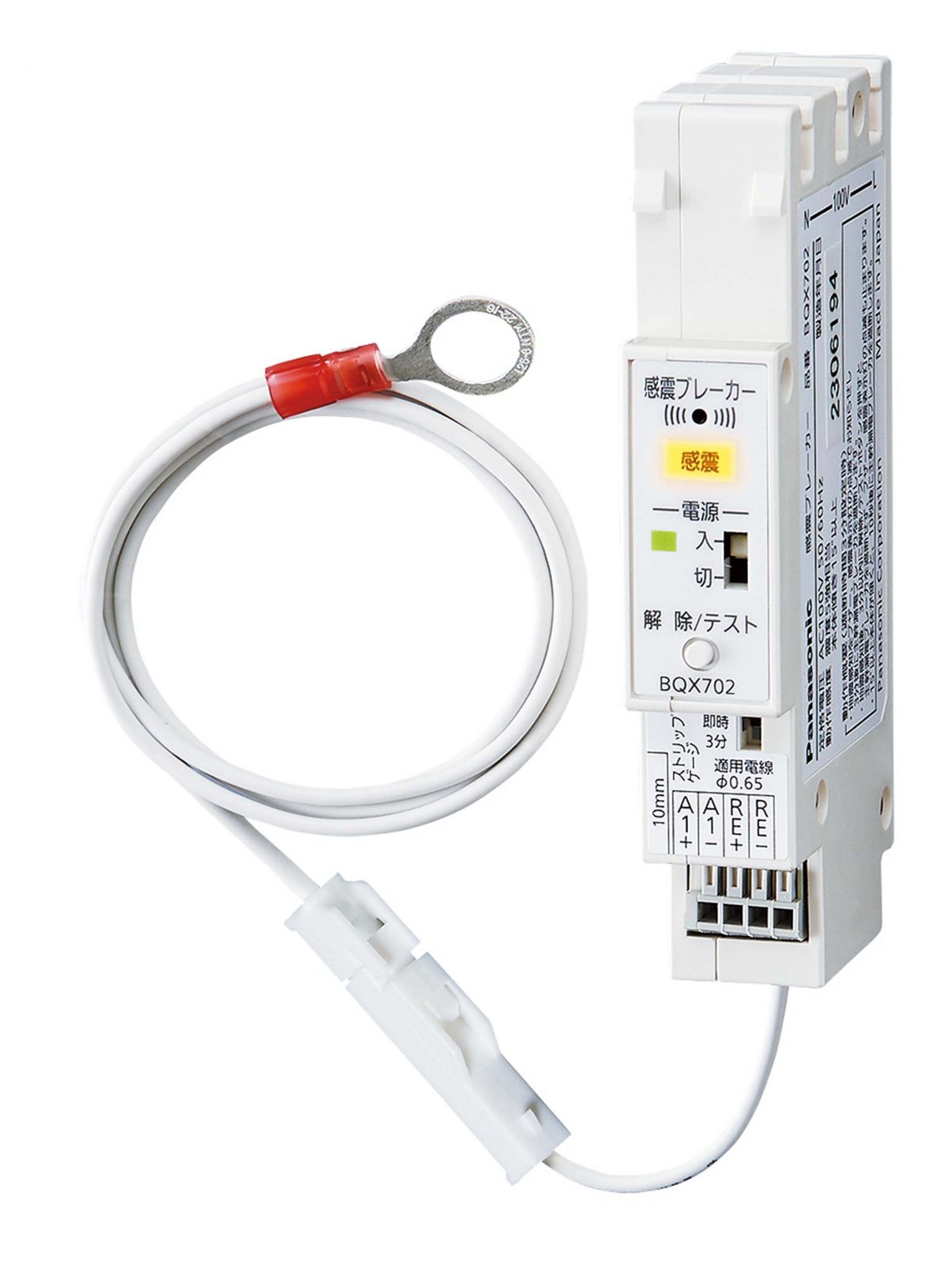

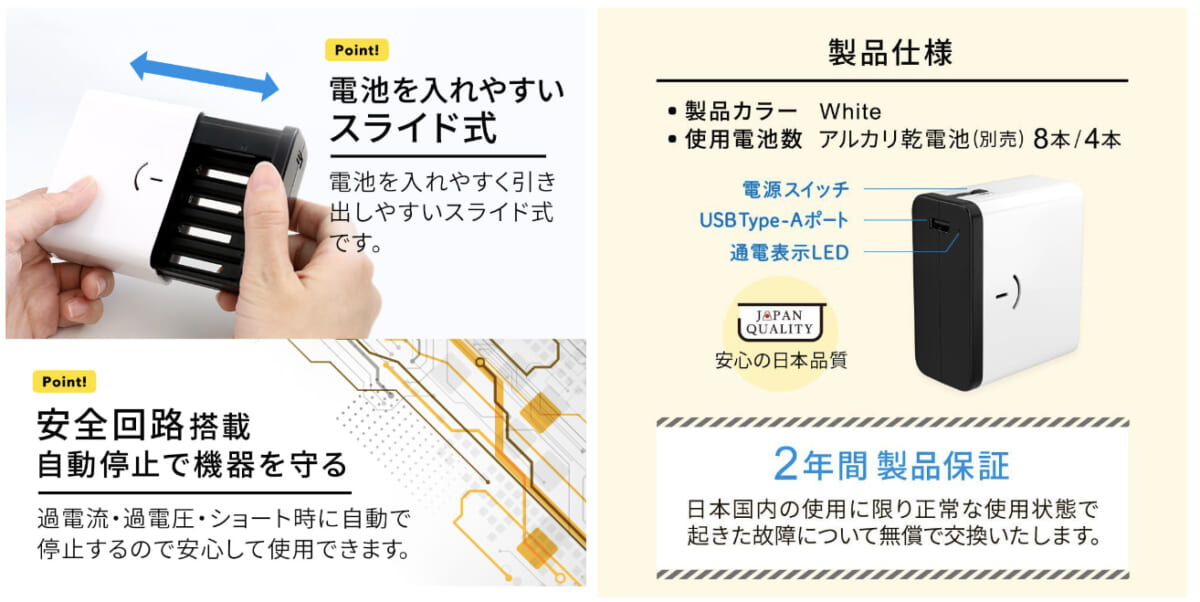

台風で飛ばされた物が電線を損傷したり、大雨による土砂崩れで電柱が倒れたりすると、停電が起こります。送電線の破損がひどい場合は、数週間の停電になる可能性も……。

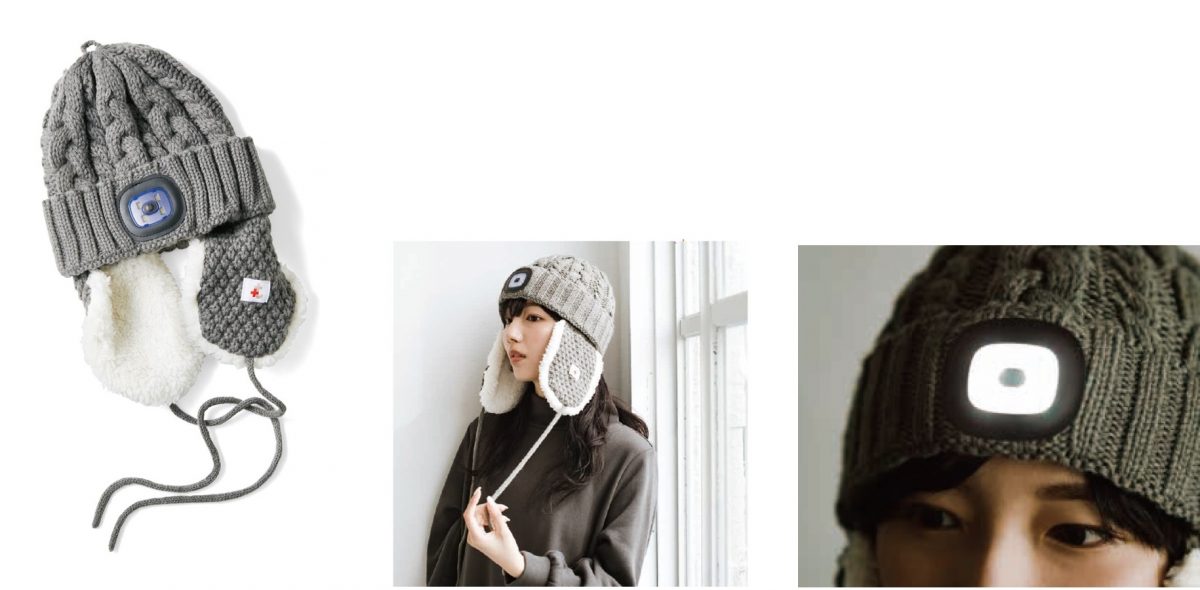

「大型台風の上陸が予想された段階で、ペットボトルに8割ほどの水を入れて凍らせ、停電中の冷蔵庫内の保冷キープに備えましょう。溶けた水は飲料になります。乾電池の予備やライト、ろうそく、カセットコンロやガスボンベのストックを確認し、手に取りやすい場所に常備しておきます。リスクを分散するために、2階や玄関などに複数の場所に備えておくことも大切です」(小西さん)

「大型台風が近づき3〜4時間後に居住区を通過することが予想される場合は、入浴や食事を済ませてください。停電が起きたりライフラインが止まったりする場合に備えて、簡易に食べられる物を用意します。災害に特化した非常食でなくても、おにぎりやパンなどでもいいですよ。これにより、保存食に手をつけずに数日分の食事を確保できます」(小西さん)

対策5. 食糧の備蓄

長期化する停電や高範囲に渡る被害が出ると、救援物資が届くまでに日数がかかります。日頃から日持ちのする食材ストックを確保しておくことが大切です。

「水道、電気、ガスといったライフラインが使えなくなった場合に備えて、食糧と水を最低でも3日分、できれば1週間分ストックしておきましょう。免震構造などの対策が充分に施されているタワーマンションや築浅マンションの場合、倒壊や全壊のような被害は少ないので、避難せずに自宅で過ごせる可能性が高くなります。とはいえ、エレベーターが使えないことで物資不足が起こりやすくなるので、非常食や水などのストックは多めに備えておいた方がいいでしょう」(小西さん)

対策6. 生活必需品の備蓄

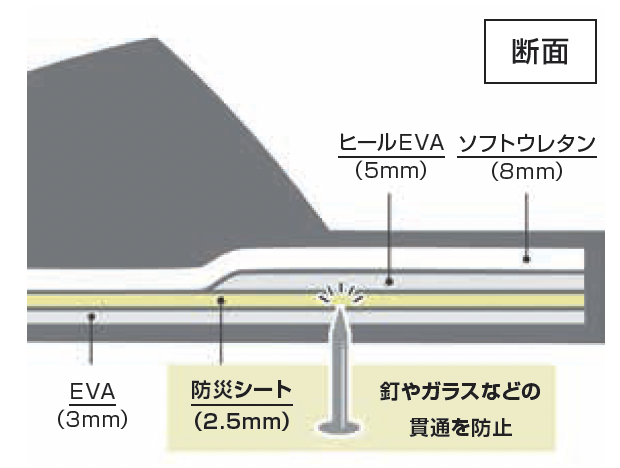

停電になると、電気やガスだけではなく、トイレやお風呂も使えなくなってしまうことがあるので、非常時に使うアイテムは手に取りやすい場所に保管しましょう。

・ランタン……停電した際のリビング、キッチン、トイレなどの照明に。3個以上はあると便利。

・非常用トイレ……下水道が使えなくなったときのトイレとして。

・マスク……数十枚入った使い捨てタイプの箱入りのものが好ましい。

・アルコール消毒スプレー、ハンドジェル……普段用のストックを兼ねて3~5本を常時しておくと安心。

・カセットコンロとガスボンベ……ガスボンベ1本で約1時間の加熱調理が可能。

・ラジオ……スイッチを入れたらすぐにラジオが聞けるようにチューニングを済ませておく。

・ポリタンクとキャリーカート……ポリタンクに断水時の水を入れ、キャリーカートを使って運ぶことを想定。マンションのエレベーターが使えない場合を想定し、階段移動に使える大きめのリュックも備えておきたい。

・口腔ケア用のウエットティッシュ……水道が使えなくなった際に歯ブラシ代わりとして使用。口の中に入れられ、アルコール不使用なので、体や食器拭きなど、多用途で使える。「災害時は水や口腔ケア用品不足で、口腔ケアが疎かになりがちです。その結果、口の中にバイ菌が繁殖し、感染症や肺炎を引き起こす可能性もあります。必ず、多めにストックしておきましょう」

・ラップ……断水時にお皿に敷いて使う。応急手当や体に巻いて防寒具としても使える。

・カイロ……雨に濡れたり、避難所生活をしたりすると体が冷えやすいので必要。

「災害用伝言ダイヤル171」を活用しよう

災害時は、通信障害が起きることもあります。普段、スマホで簡単に連絡が取れる生活に慣れているので、急にネット環境が途絶えてしまうと、パニックになりかねません。

「一番連絡がとりやすいのは『災害用伝言ダイヤル171』です。平時は利用できませんが、毎月1日や防災週間などに体験利用ができるので、試してみるといいでしょう。ほかにも、『避難などで家を離れるときは、ここにメモをおいておくね』などと、アナログでできる連絡手段を共有しておくこともおすすめです」(小西さん)

『災害用伝言ダイヤル171』体験可能日

・毎月1日、15日 0:00~24:00

・お正月三が日(1月1日 0:00~1月3日 24:00)

・防災週間(8月30日 9:00~9月5日 17:00)

・防災とボランティア週間(1月15日 9:00~1月21日 17:00)

【伝言を録音する場合(暗証番号なし)】

1.「171」に電話をかける

2.「1」を押す

3. 被災地の方の「市外局番からの電話番号」または「携帯電話番号」を押す

4.「1」を押す(ダイヤル式電話の場合はそのまま待つ)

5. 伝言を録音する

6.「9」を押す(ダイヤル式電話の場合はそのまま待つ)

【伝言を再生する場合(暗証番号なし)】

1.「171」に電話をかける

2.「2」を押す

3. 被災地の方の「市外局番からの電話番号」または「携帯電話番号」を押す

4.「1」を押す(ダイヤル式電話の場合はそのまま待つ)

5. 伝言を聞く(次のメッセージを聞く場合には「3」を押す)

災害用伝言ダイヤルの使い方

https://www.ntt-east.co.jp/saigai/voice171/index.html

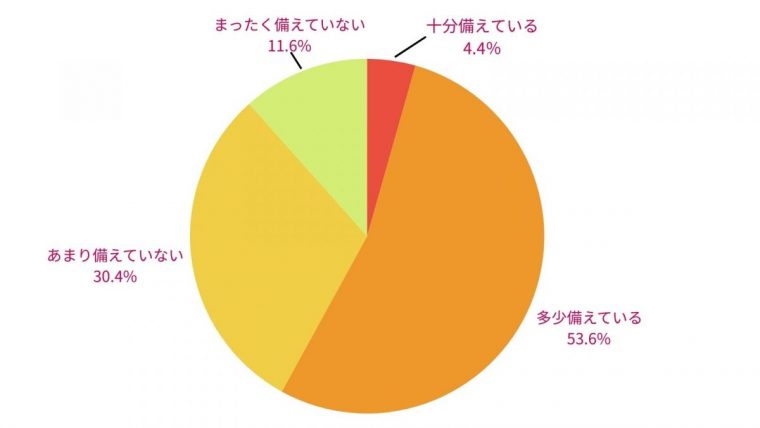

ほかにも、普段から備えておくこととして、避難場所や避難経路を確認しておく、家屋や車などが被害に遭ったときの補償はどうなっているか「火災保険」「車両保険」「傷害保険」などの条件や補償の範囲、最高補償額をチェックしておくことも大切だと小西さん。

「日頃から大型台風に備えた準備や対策をしておくことで、台風が近づいてきたときに、自分がどう行動するべきか、冷静に判断できるようになります。情報キャッチ力も上がっていくので、ご近所のみなさんをサポートできたり心強い協力体制が育まれたりします。まずは、できることから始めていきましょう」

【プロフィール】

防災士 / 小西玲奈

ひょうご防災リーダー ・ 応急手当普及員。危機管理室と協働で小学生の親子向け減災教室や乳幼児を子育て中のママ向けの減災セミナーを開催しているほか、これまでに2700人以上を対象に90回以上の講演活動やワークショップを行う。一児の母。