「光害」という言葉を知っていますか? 「ひかりがい」と読み、過剰な光や不必要な光によって引き起こされる公害のことを指します。経済の発展、人間の生活圏の拡大により、夜空に眩しい光が散乱することでさまざまな弊害がもたらされており、世界的にも光害に注目が集まっています。日本でも、環境省がホームページ で光害について解説し、光害の認知拡大、無駄な光の拡散防止等に努めているところです。

そんな、天文ファン以外では耳慣れない「光害」対策にいち早く取り組んできた自治体があります。その名も、美星町(びせいちょう)。岡山県井原市にある山間の町です。この美星町とパナソニックが組んで、「星空版の世界遺産」といわれる「星空保護区」の認定に挑戦しようとしています。現地にてこの取り組みの説明会があったので、その様子をレポートしていきましょう。

スターウォッチングコンテストを契機に、名実ともに「星空の街」へと成長

美星町は1954年(昭和29年)に4つの村が合併してできた町で、町名は町内を流れる美山川と星田川から1文字ずつを取って命名したものでした。その後、「星の郷」という言葉を町内の文化イベントや施設名に使用したり、1984年には海上保安庁の水路観測所(海図制作の際の測地および海上運航の目安となる天体観測を行う)が町内に移転するも、町民の誰も天文を意識することはなかったそうです。というのも、もともと夜空が暗くて、当たり前のように星空があったから。

しかし、1987年に環境庁が全国的に呼びかけたスターウォッチングコンテストに町を挙げて参加したところ、美星水路観測所広場で行った結果が評価されて「星空の街・青空の街」(全国108自治体が選定)に選ばれました。これが、全ての始まりでした。

↑「スターウォッチング星空の街コンテンスト」に参加し、「星空の街・青空の街」に選定されました

これをきっかけに、翌88年8月に星をテーマにしたイベント「星の降る夜‘88」を開催、星空観望会や野外演奏会などを企画したところ、その夜の天文ファンたちとの懇親会で「アメリカには光害防止条例を制定している町がある。今後、美星町にも天文台ができるのだろうから、同じようにぜひともこの環境を守って欲しい」との要望がでたそうです。

もともと、岡山県は「晴れの国」と言われるように四季を通じて晴れた日が多い土地。さらに、高い山脈がないので地表と上空の温度差が小さく、気流が安定しているため星がゆらいだり瞬いたりせず、星空観望に適した環境(シーイングが良い)にあります。加えて、美星町は山間の町で住宅地が分散しており、夜空がもともと暗いのです。このような好条件もあって、「美星町は国内有数の天文観測地」という天文ファンからの声が上がっていました。これを受けて行政が動き出し、1年後の1989年11月、国内初の「美しい星空を守る美星町光害防止条例」を作るに至った、というわけです。

この「美しい星空を守る美星町光害防止条例」は、人工光における夜空の明るさの増加が自然の状態の1割を超えないことを目標とし、屋外照明は必要最小限で、保安灯など必要な明かり以外は夜10時には消灯、といった内容となっています。

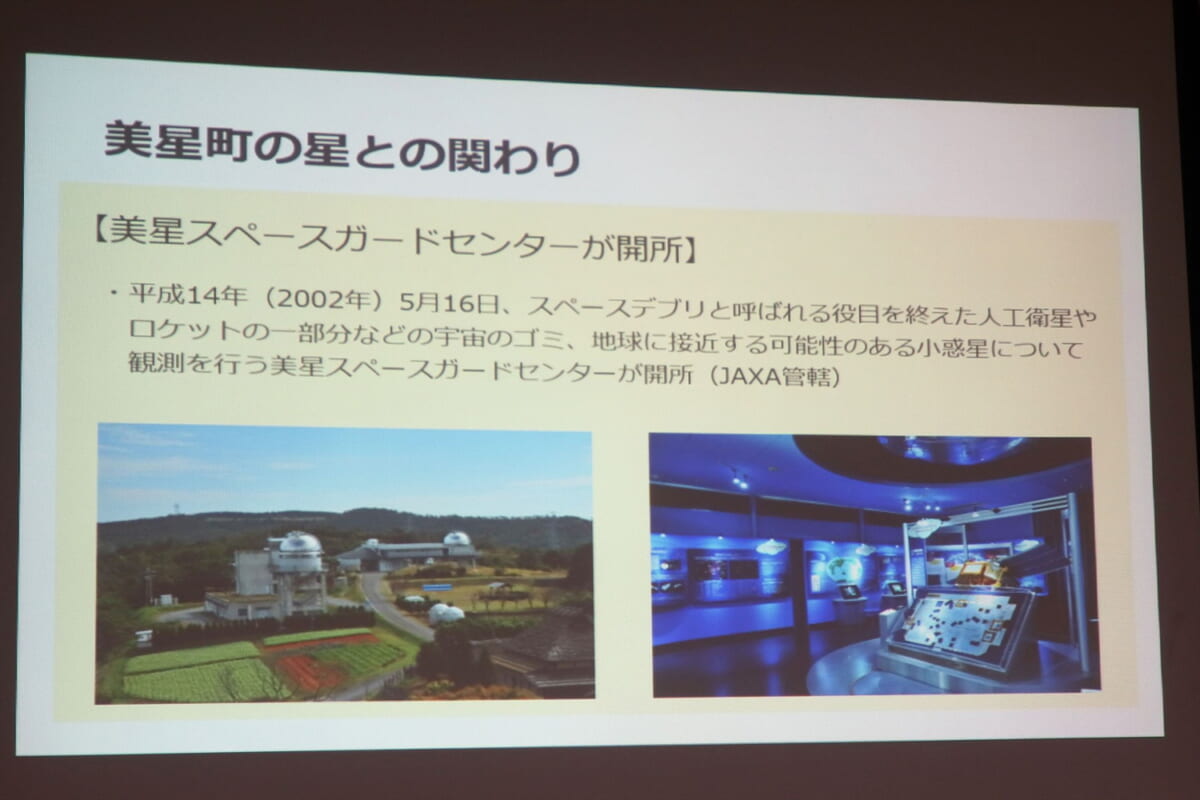

その後、1993年に主鏡の口径が101cmの反射望遠鏡を備える「美星天文台」が完成。2002年にはスペースデブリを観測する美星スペースガードセンター(JAXA管轄)が完成するなど、着実に星空の街へと歩み始めました。

↑美星天文台は中国地方最大級の口径101cm反射望遠鏡を備えています。特筆すべきは1晩5000円という驚きの料金でアマチュア天文家に貸し出していること。天体写真を撮ったり新星の観測をしたりと自由に使うことができるので大人気。毎週末はほぼ予約でいっぱいだそうです(写真提供:美星天文台)

↑JAXA管轄のスペースガードセンターも天文台横に開所

「星空保護区」の「ダークスカイ・コミュニティ」を目指して活動を開始

前置きが長くなりましたが、ここからが今回の記事の本題です。2016年8月ころ、井原市の地域創生課の職員が、「沖縄県の八重山諸島が、国際ダークスカイ協会(IDA)による『星空保護区』の認定取得に動き始めた」との情報をキャッチ。IDAという団体、星空保護区という制度があることを知り、さらには「星空保護区は美星町にこそふさわしい」と、さっそく行動に起こすことにしたのです。

同9月、井原市の職員はIDA東京支部の越智信彰代表(東洋大学准教授)の元へ会いに行って意見交換や情報収集を行ったうえ、越智氏を美星町に招いて「光害セミナー」を催すなど、地域住民を巻き込みながら星空保護区認定に向けた下地作りをしていったのです。そして、最終的に星空保護区の1つのカテゴリーである「ダークスカイ・コミュニティ」の認定を目指すことを決定しました。

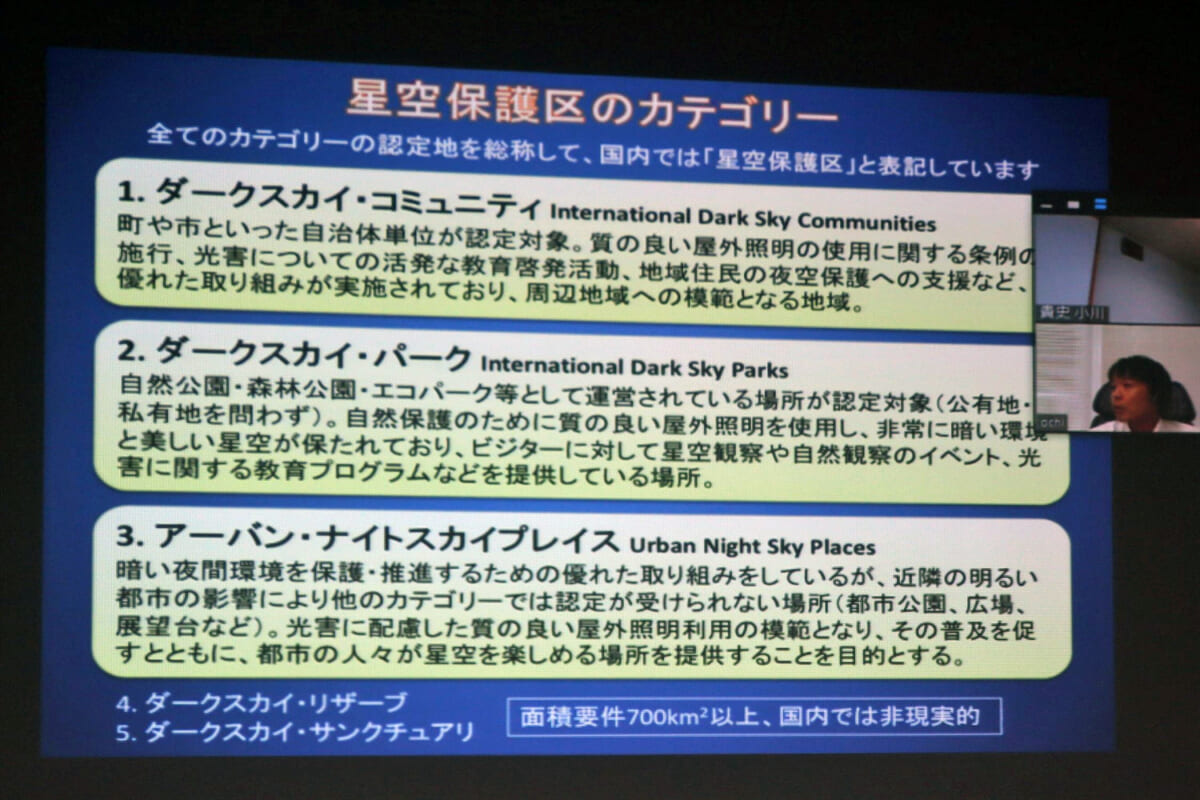

「星空保護区」は「世界自然遺産の星空版」と言われており、認定対象には6つのカテゴリーがあります。2018年に日本初の認定となった沖縄の「西表石垣国立公園」は、自然公園・森林公園を対象とした「ダークスカイ・パーク」として認定を受けています。今年8月中の申請を予定している東京都・神津島村も同じく「ダークスカイ・パーク」のカテゴリーです。

↑星空保護区には6つのカテゴリーがあります。美星町が目指すのは「ダークスカイ・コミュニティ」。なお、今後の日本では「アーバン・ナイトスカイプレイス」の認定が増えると見られています

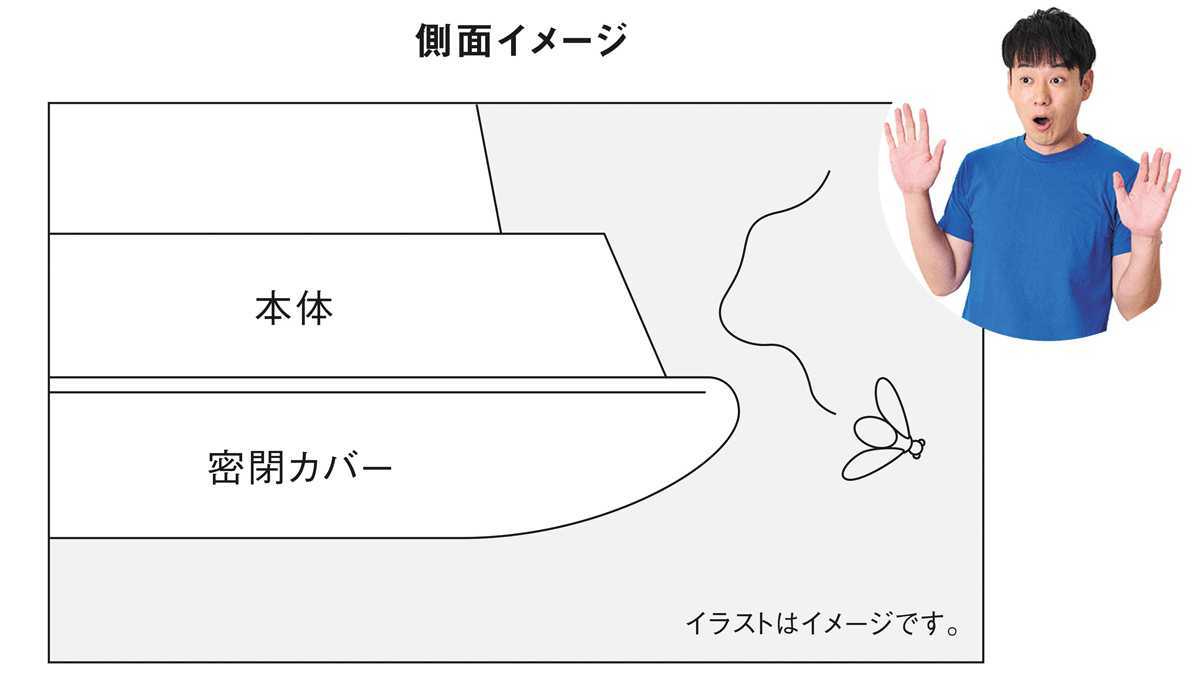

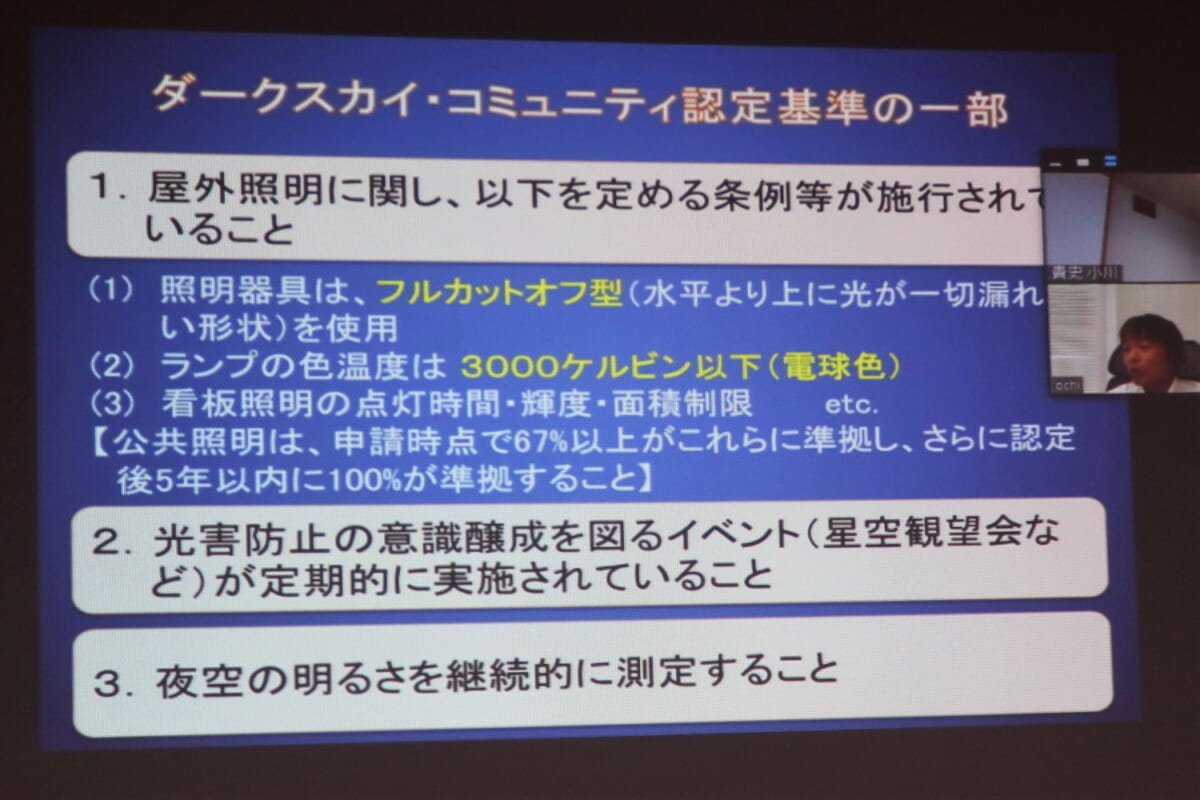

一方、美星町が認定を目指す「ダークスカイ・コミュニティ」は、人間が日々の生活を営んでいる自治体単位が認定対象で、認定基準は以下のとおりです(一部抜粋)。

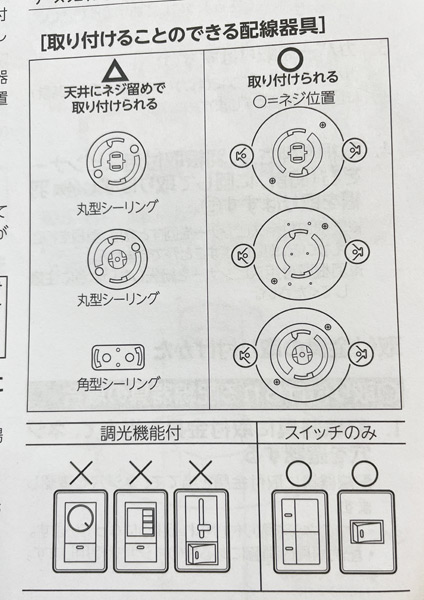

●屋外照明に関し(1)フルカットオフ(水平より上に光が一切もれない)型の器具を使用、(2)ランプの色温度は3000ケルビン(電球色)以下を使用、(3)看板照明の点灯時間・輝度・面積を制限

●星空観望会など光害防止の意識醸成を図るイベントを定期的に実施

●夜空の明るさを継続的に測定

↑ダークスカイ・コミュニティの認定基準

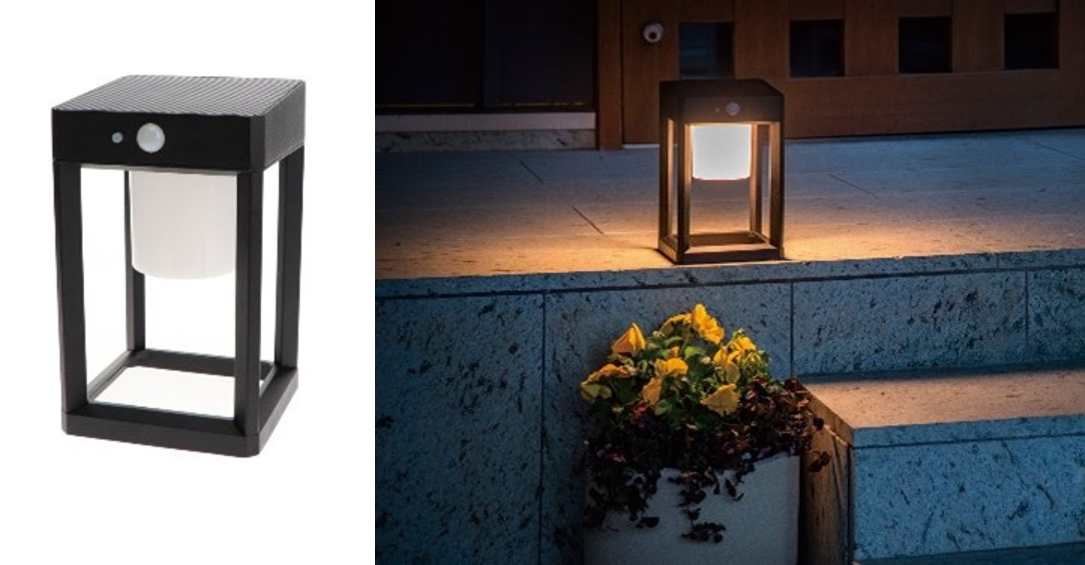

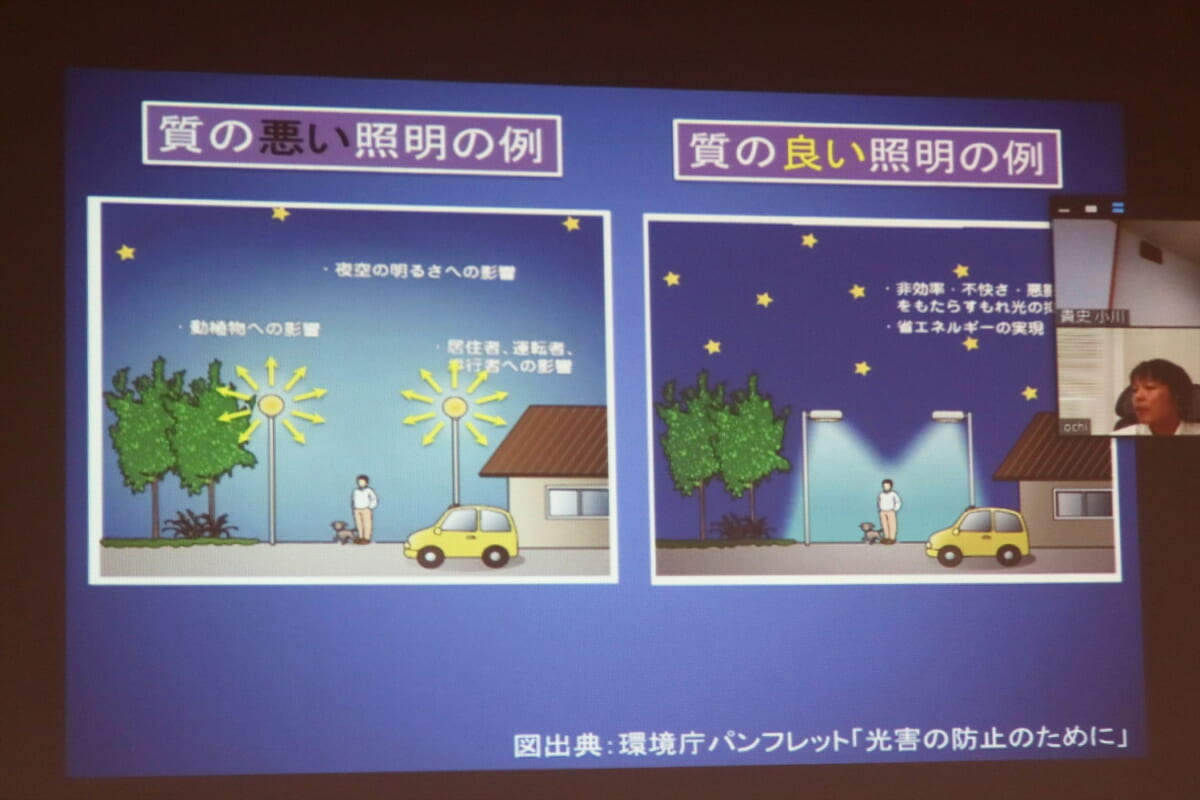

↑左が光害をもたらす街灯。水平より上にも光が放出されています。右は水平より上に光が漏れていません

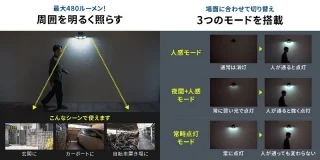

すでに美星町は2018年3月から、町内自動販売機の22時以降の消灯推進、町内電飾看板の22時以降の消灯推進に取り組んでいます。しかし街灯(防犯灯)に関しては、国内の省エネ機運により美星町でも2011年から急速に蛍光灯から白色LEDに交換が進められており、上方への光漏れやLEDの強い光が認定の条件に合致しないことは明らかなので、この対策に重点が置かれることになったのです。

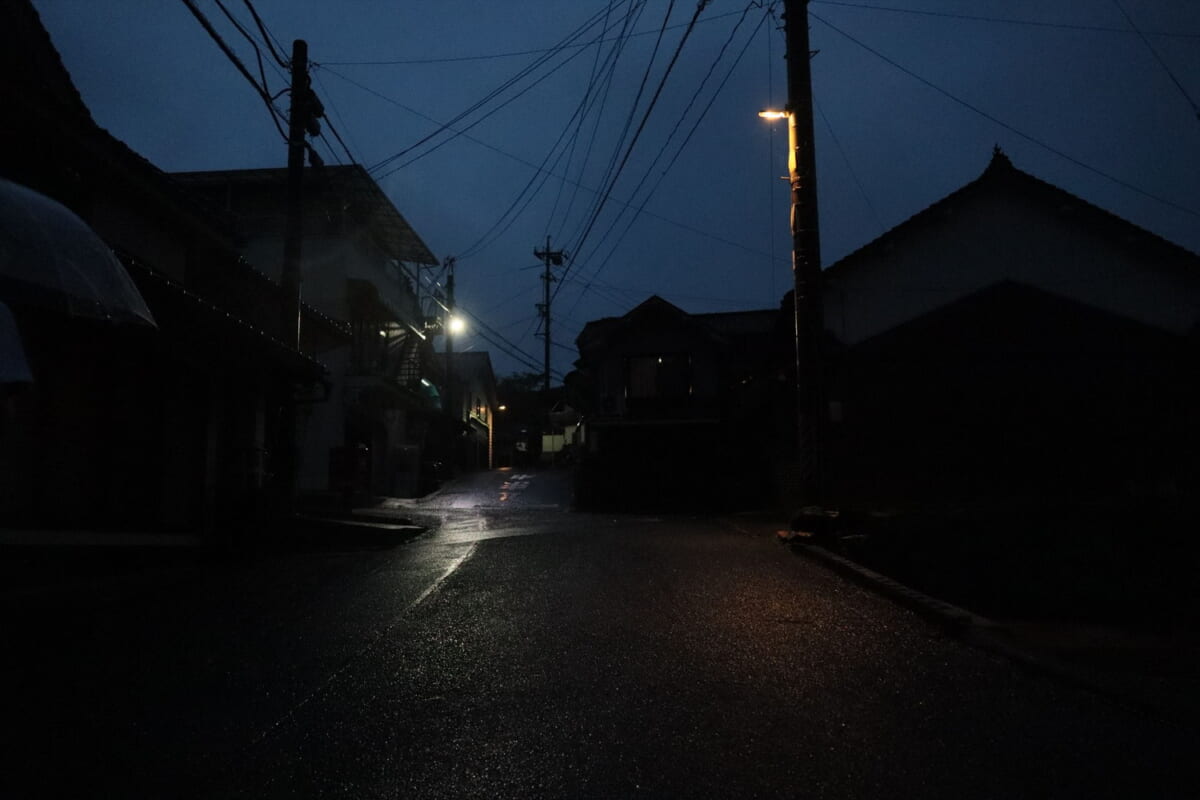

↑現在美星町に取り付けられている街灯(防犯灯)。眩しい白色LEDが上方向にも拡散しています

照明器具の開発をパナソニックが担当し、上へ光が漏れる課題をクリア

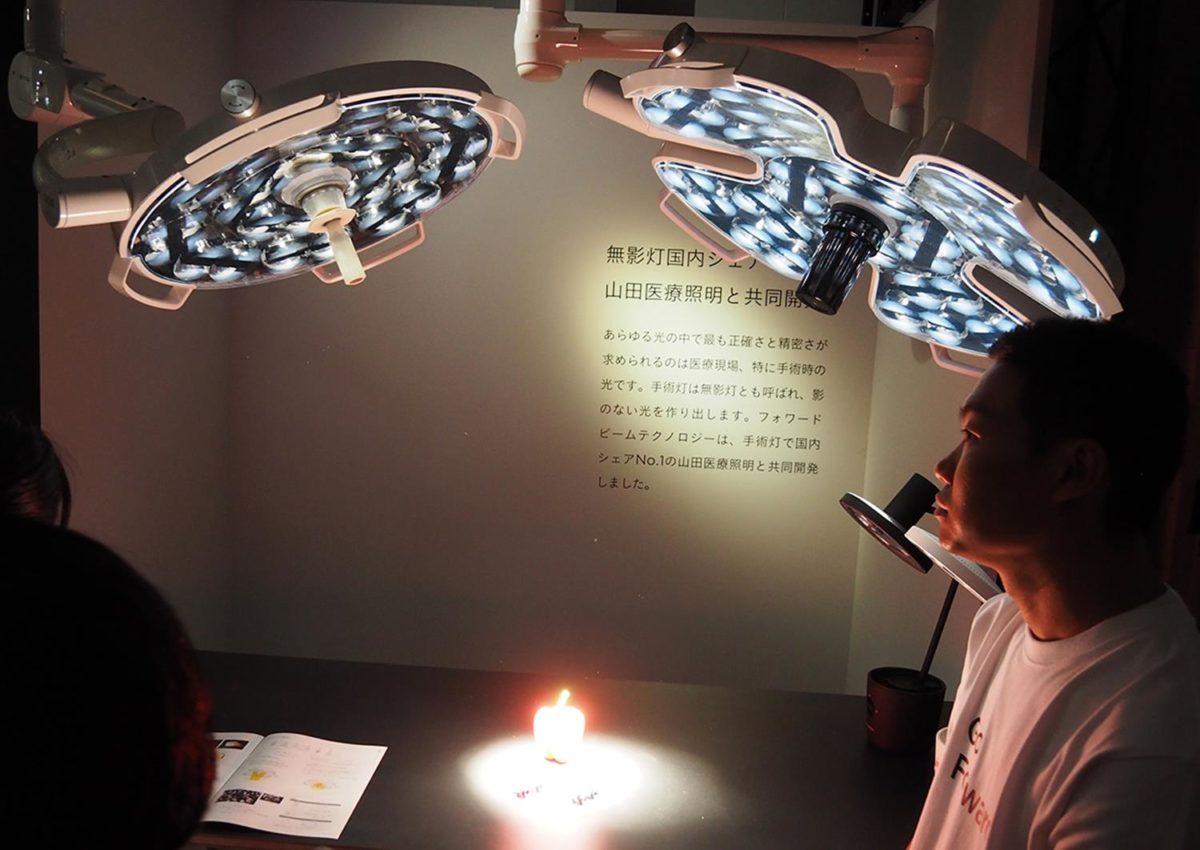

とはいえ、国内にはIDAの基準を満たす照明器具を製造しているメーカーは皆無。そこで白羽の矢が立ったのがパナソニックです。井原市の大舌 勲(おおした・いさお)市長はパナソニックとのかかわりを次のように語ります。

「約30年前の光害防止条例制定時に、町内の街灯を条例に適したものに交換したが、それが当時のナショナル製でした。さらに、パナソニックの役員さんに井原市出身の方がおり、井原市のために何か一緒にできないかと話をしていたところだったのです」

↑井原市の大舌市長は、井原市の特産品であるデニム製のジャケットとパンツでいつも公務に勤しんでいるそうです

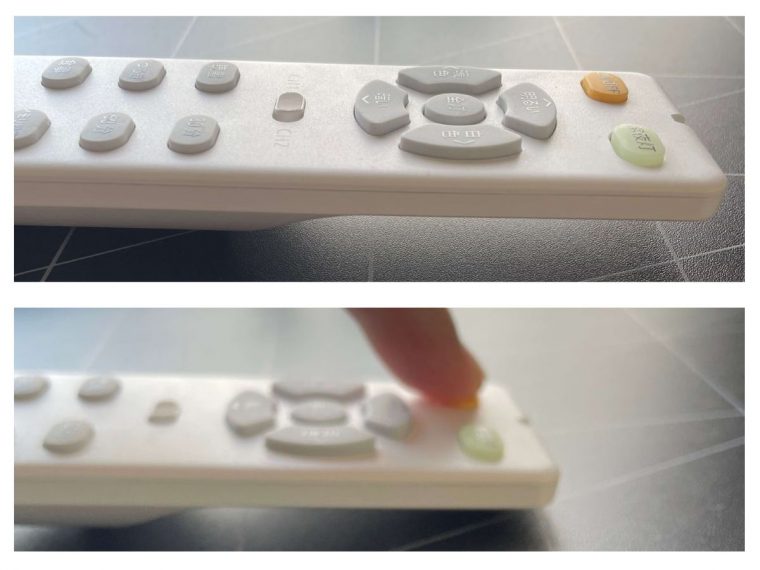

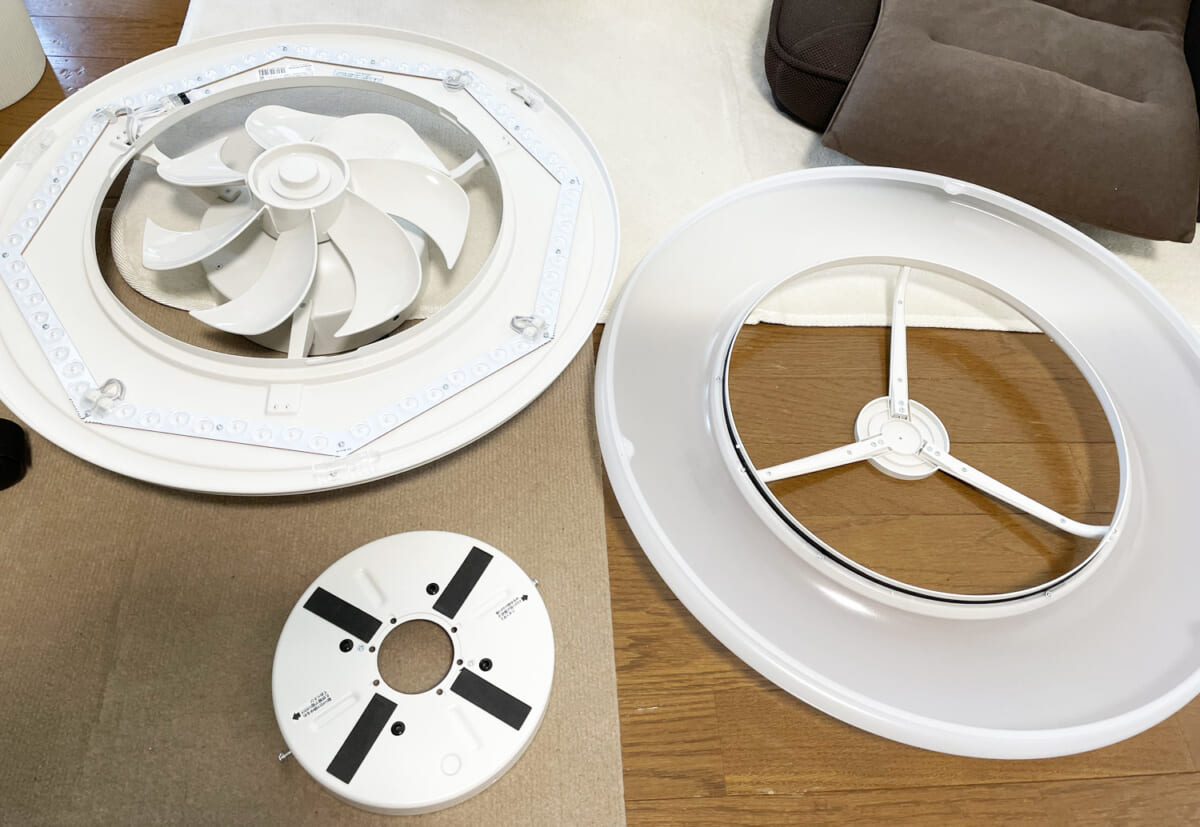

こうした縁もあって井原市とパナソニックは共同して照明器具開発に取り組むこととなりました。まず、昨年7月、既存の街灯10基のLEDを白色から3000ケルビン以下の電球色に取り換え、見え方の確認をすることになったのですが、IDAの越智代表から「上方への光漏れがある」とダメ出しが。

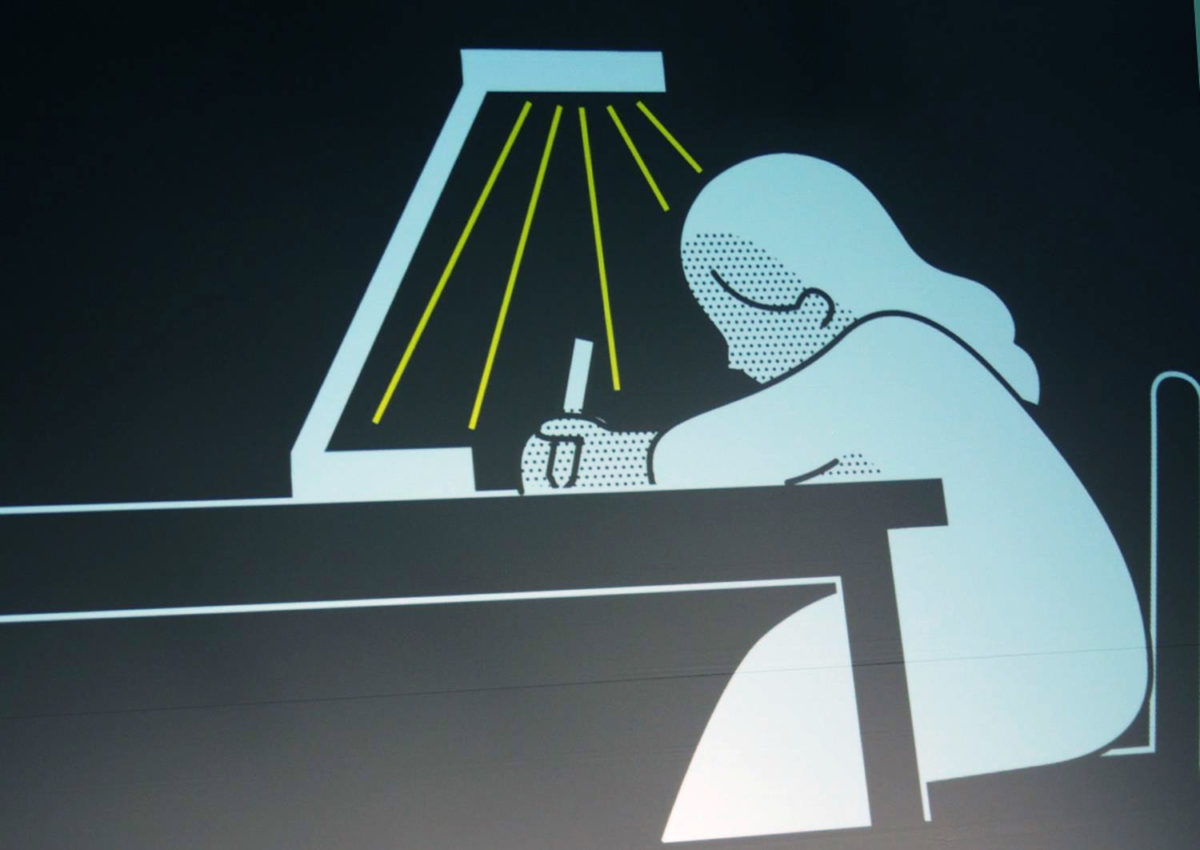

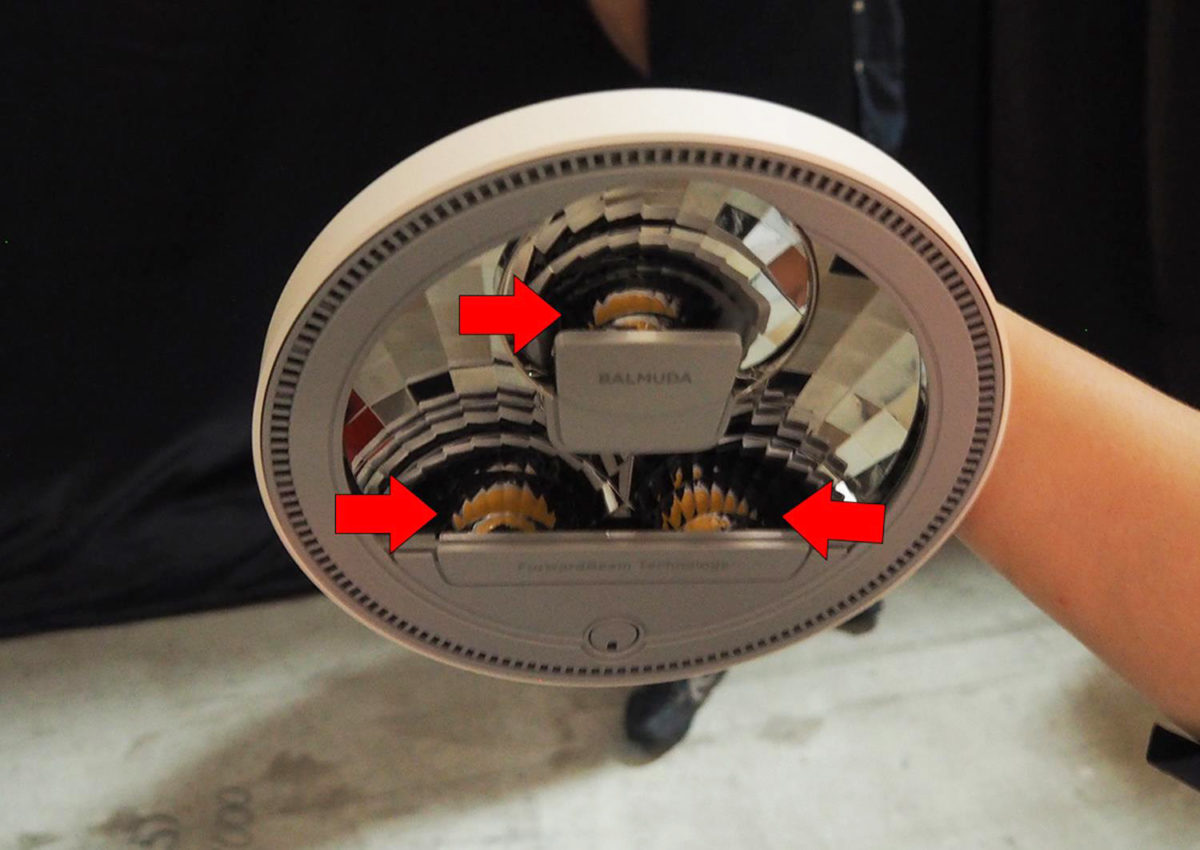

しかし、電球色の光源自体は問題なく、水平方向以上への光漏れも既存のカットルーバー(遮光パーツ)を内蔵することで防ぐことができているはず。では何が問題なのか……? 原因を探ってみると、問題があったのは取り付け器具だったそう。斜め30度上方を向いた既存の取り付け器具によって光が上方へと逃げていたというのです。

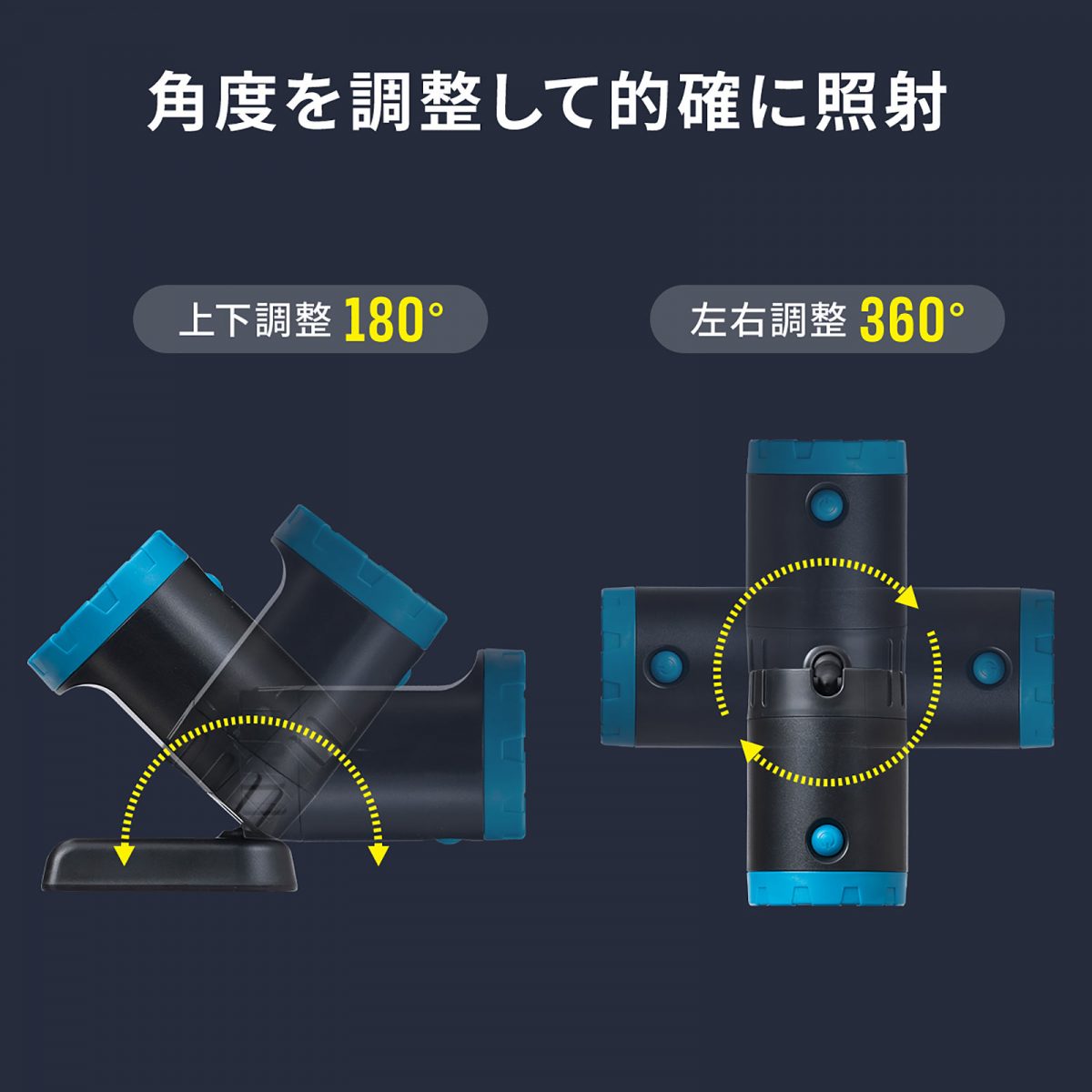

↑最初に検証した街灯は、LEDを電球色に変更し、カットルーバー(グローブ内に取り付けたプラスチック製の黒い板)で水平方向以上への光漏れを防いでいましたが、電灯自体が斜め30度上を向いているため、上方向への光漏れが発生しました

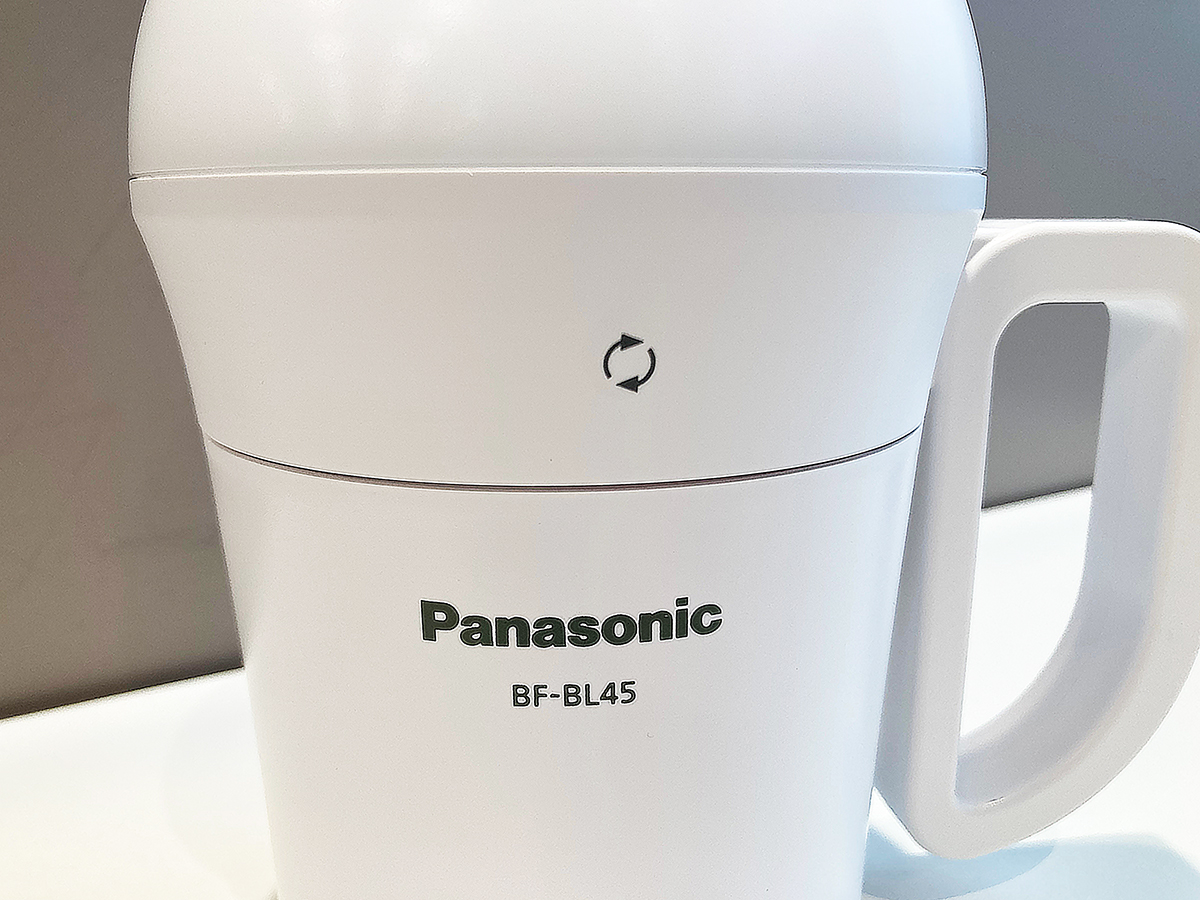

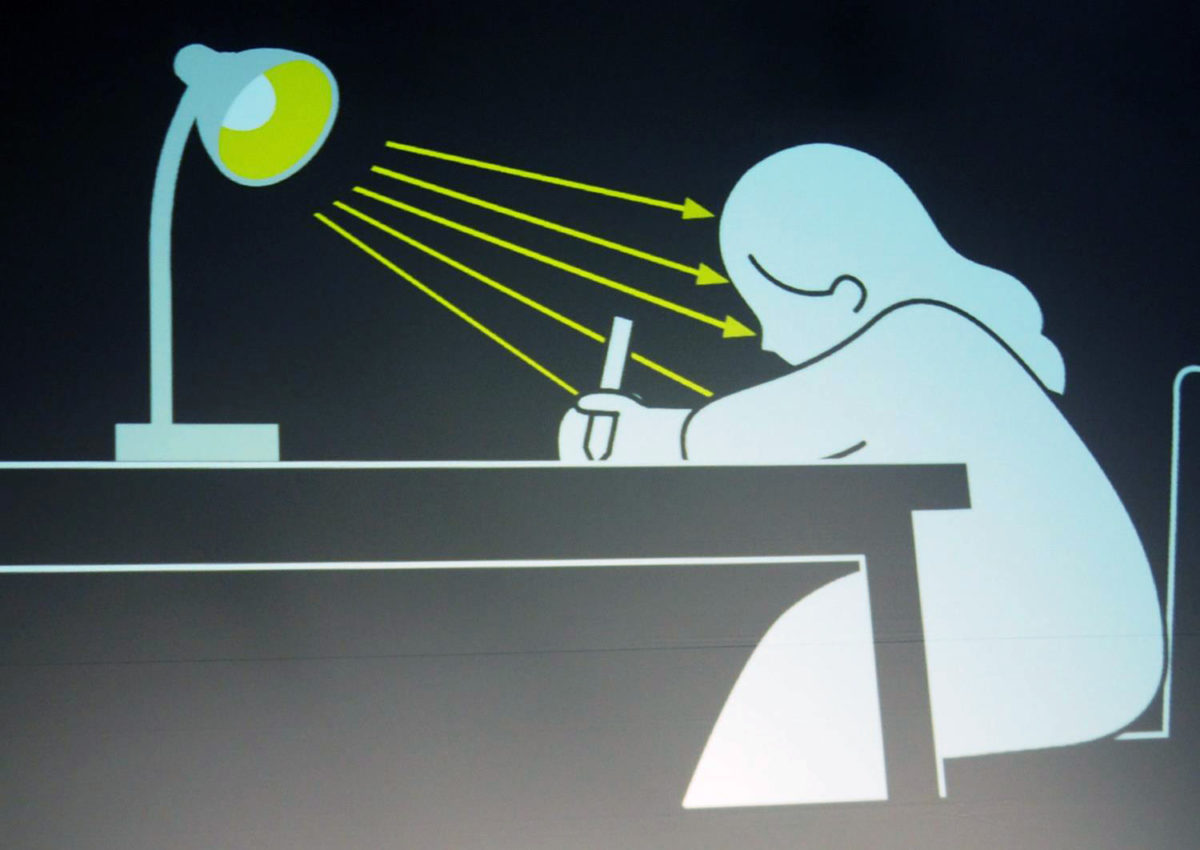

そこで、地面に対して平行になる取り付け器具を新たに開発し、カットルーバーも標準内蔵とした特注品を用意。これにより、今年1月に国内初の光害対策型LED照明器具としてIDA認証を取得するに至ったわけです。

↑新たに取り付け器具を開発。新製品では地面に平行した位置に取り付けられるようになりました(写真下)。なお、LED本体自体は既存製品を使っているため、コスト面が抑えられているのも特徴です

↑IDA認証を取得した照明器具を実際に取り付けたところ。建物に対して垂直に取り付けられています

↑奥(左)が交換前の白色LED電灯で、かなり明るく、上方向にも光漏れがあることがわかります。手前(右)が交換後のIDA認証電灯で、足元だけ暖かいオレンジ色で照らし、上方向への光漏れはありません

美星町には交換が必要な街灯は全部で411個あり、パナソニックのLEDがIDA認証を受けたことで、今年10月~12月にこれら全てを同LEDに交換する予定です。これに先立ち、今年1月~2月に美星町観光協会がクラウンドファンディングを実施し、目標金額200万円に対して592万円もの資金が集まりました。この資金の一部がLED交換費用にあてられるほか、星空保護区の啓発・プロモーション費用に利用されます。LEDは予備を含めて440台購入し、クラウドファンディングで足りない部分は井原市で予算化するとのことです。

光害は生態系にもさまざまな弊害をもたらす

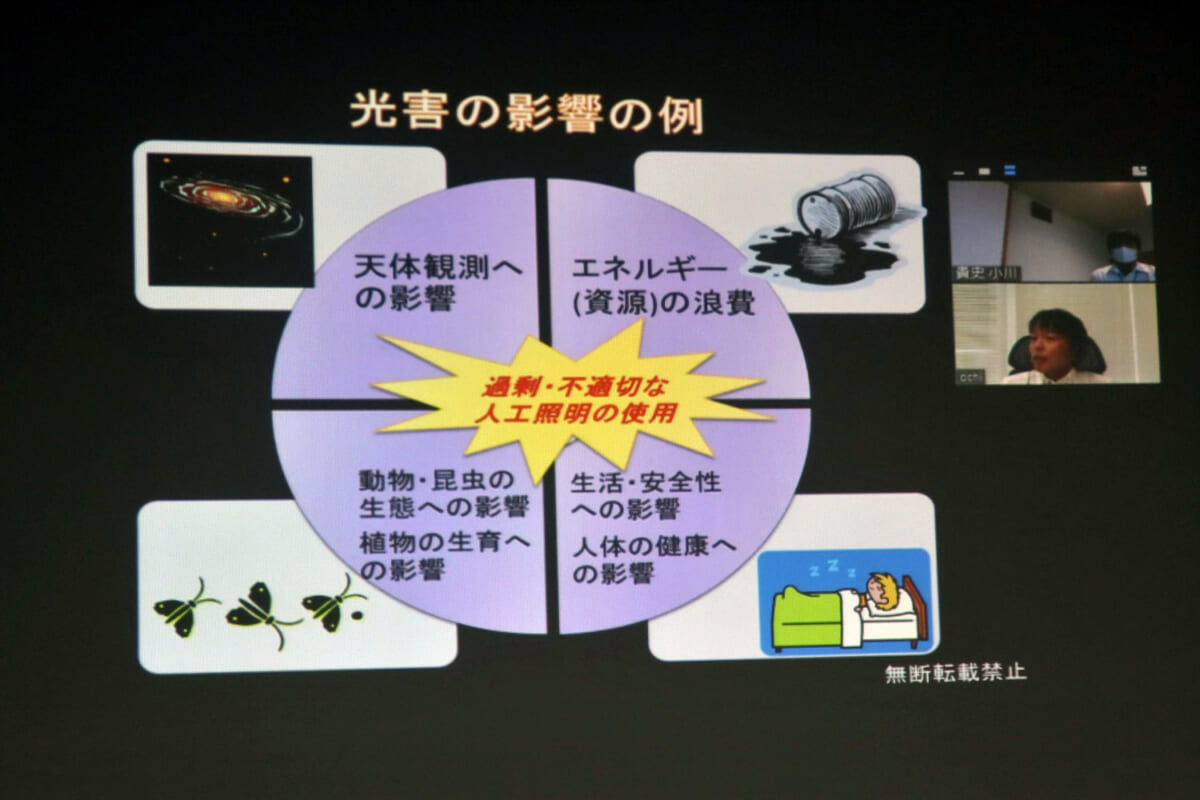

IDAの越智代表によると、光害は天体観測への影響にとどまらず、さまざまな弊害をもたらしているとのことです。

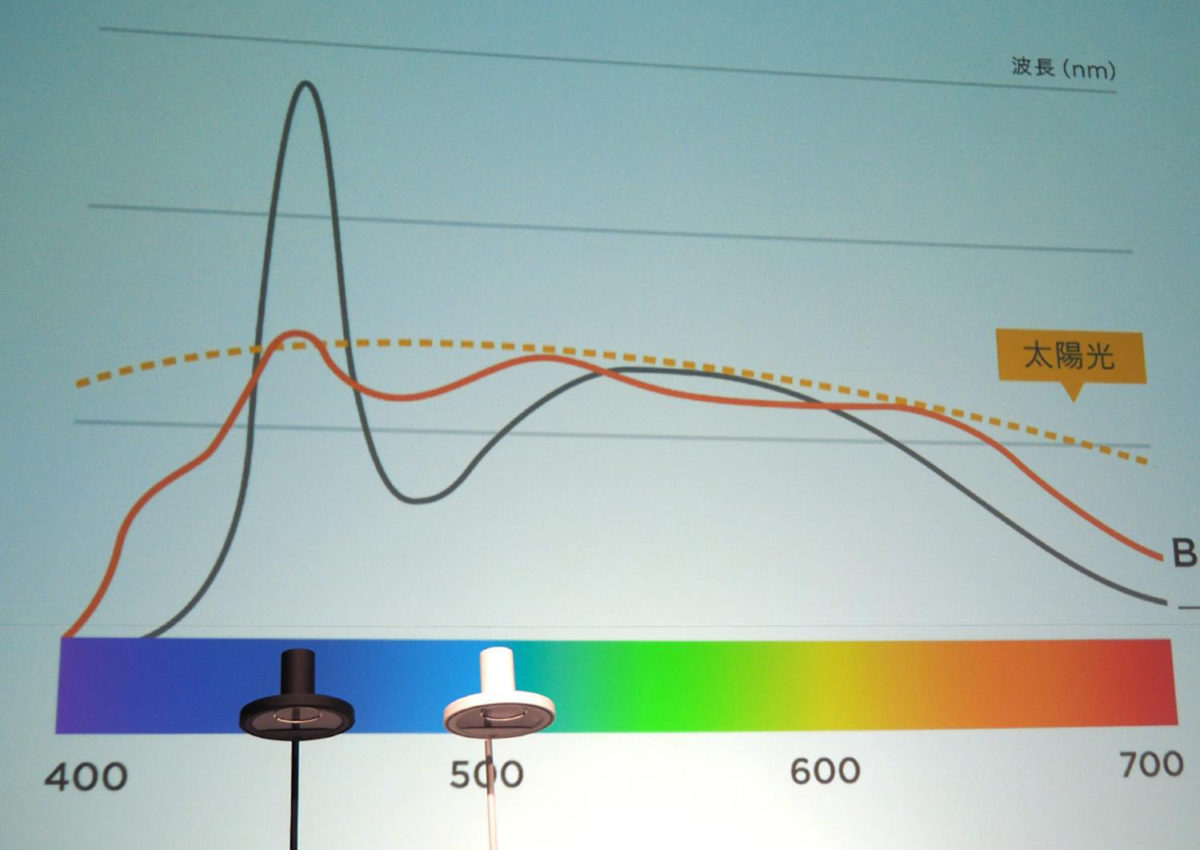

「過剰・不適切な人工照明は、それだけで無駄なエネルギーを消費しており、貴重な資源の無駄遣いをしています。さらに、白色LEDに含まれる青色光は波長が短く、エネルギー量が高いので散乱範囲が広い。それを夜間に多く使うと、自然界にもともと無い環境になってしまうため、生態系にも大きな影響を与えてしまうのです」

例えば、渡り鳥は夜間、月明かりや星明かりを目印に飛翔するのですが、夜間に煌々と照らされる高層ビル群によって感覚が狂い、ビルの周りを力尽きるまでグルグル飛び続けることもあるそう。「人工光によって、北米では毎年たくさんの渡り鳥が感覚を狂わされ、最終的に死に至っているといわれています」と越智代表。また、ウミガメの子どもも孵化後に月明かり・星明かりを頼りに海に向かっているといわれており、陸側の人工光によって海にたどり着けず、力尽きる子ガメが多数いるとのこと。

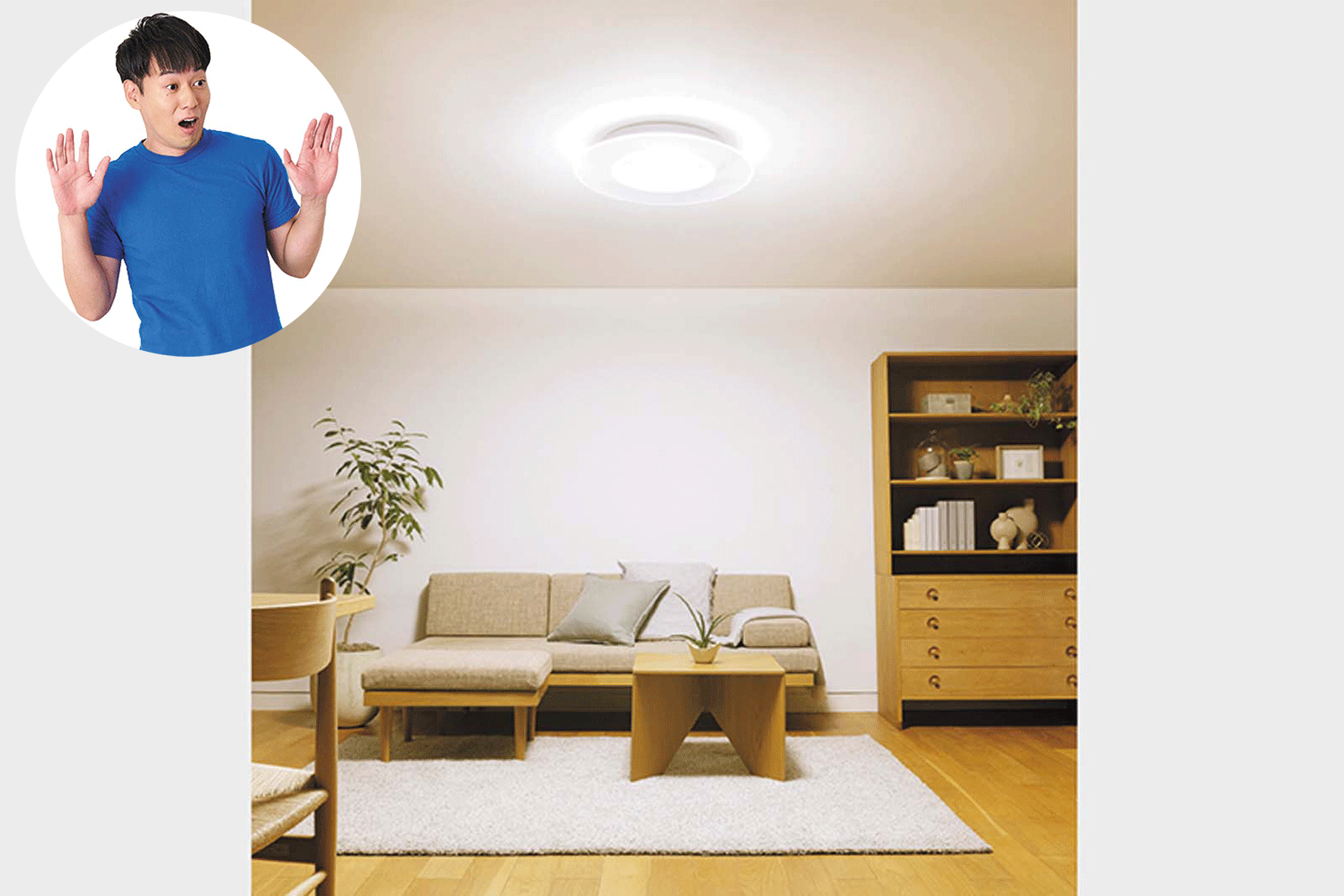

「睡眠障害など人体への影響も懸念されます。光害防止は、省エネ、人体への影響、生態系の影響、地球環境の観点から、今後の街づくりに必要不可欠な価値観になるでしょう」(越智代表)

↑説明会にリモートで参加したIDA東京支部の越智信彰代表(東洋大学准教授)

↑越智代表によると、光害がエネルギー問題、生態系・人体にも多大な影響を及ぼすとのこと

井原市は2021年3月末までに星空保護区の認定申請を完了させる計画で、順調にいけば申請後3~6か月で認定が降りる予定です。星空保護区に認定されれば、世界遺産同様にマスコミ等で広く宣伝され、多くの観光客が訪れる経済効果も大いに期待できます。

筆者が取材で訪れたときはあいにくの雨で、星空を楽しむことができませんでした。現在は新型コロナウイルスの影響により旅行がしづらい雰囲気ですが、世情が少し落ち着いたら筆者もまた美星町に行き、今度こそ満天の星空を楽しみたいと思っています。早くその日が来ないかなあ。

︎良い点

︎良い点 ︎気になった点・不安な点

︎気になった点・不安な点