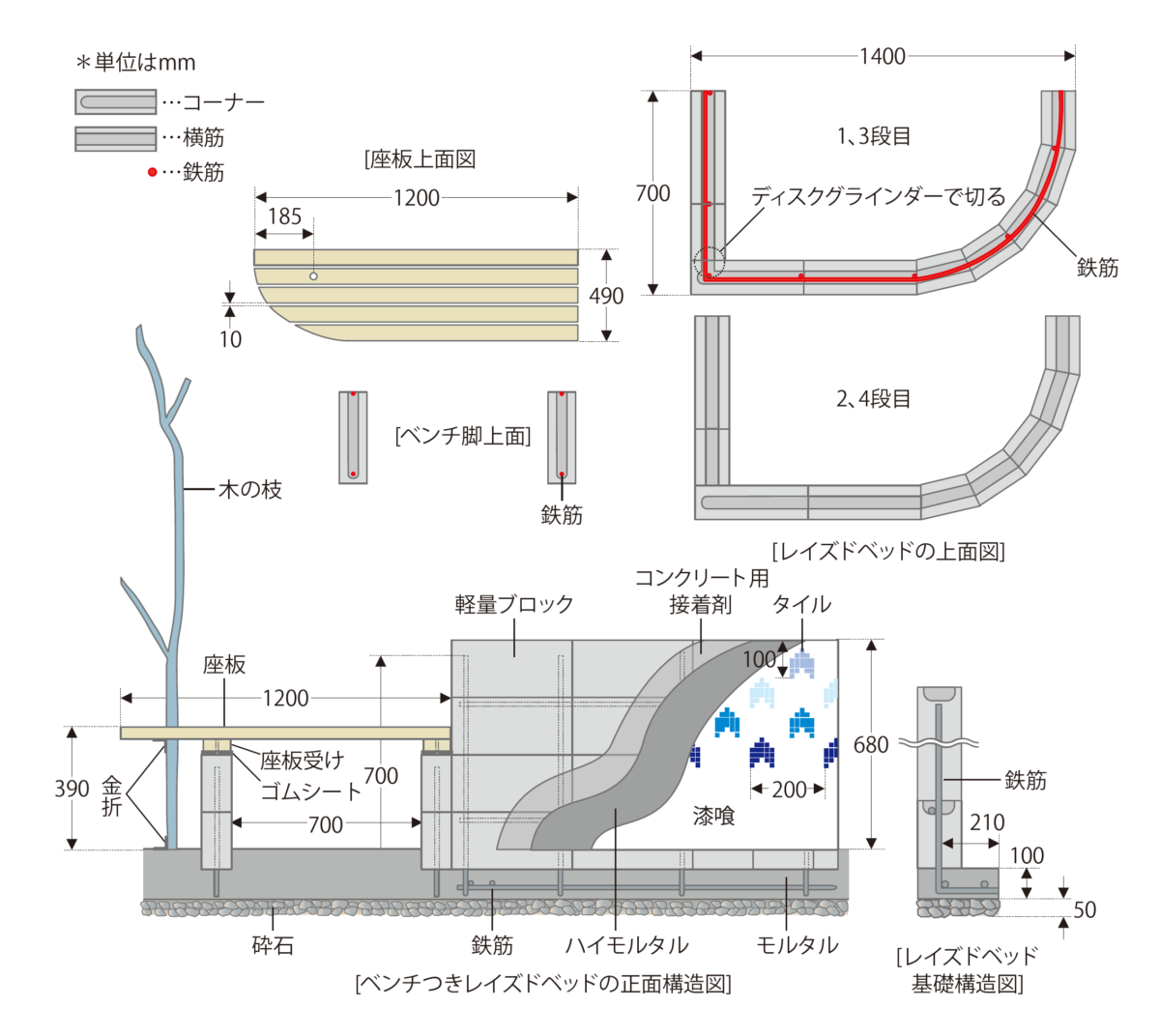

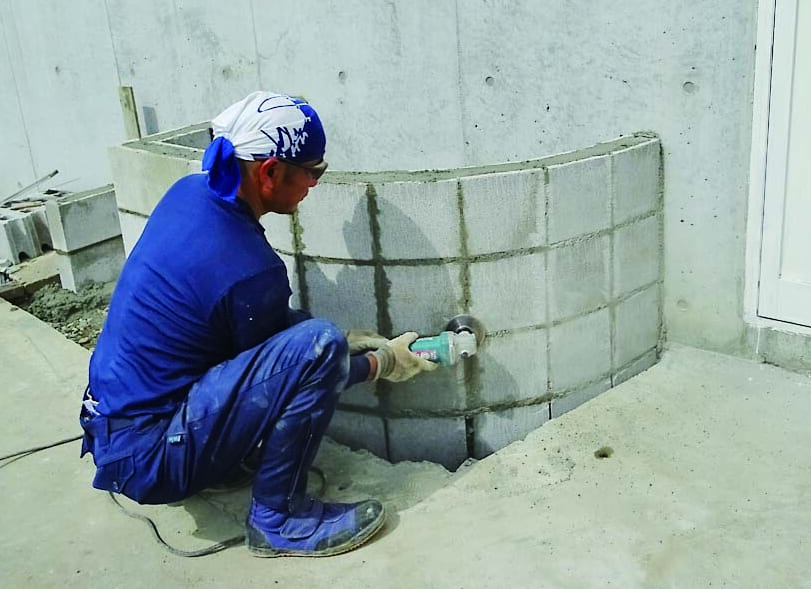

専用のディスクが、毎分およそ1万回転という超高速で回転し、ディスクを交換することで、材を切ったり、削ったり、磨いたりできる電動工具が今回紹介するディスクグラインダー。

交換用のディスクは、加工する材の材質にあわせていろいろな種類があり、また、それぞれ切断、研削、研磨用に分かれている。

*ディスクグラインダーの基本編はコチラ!

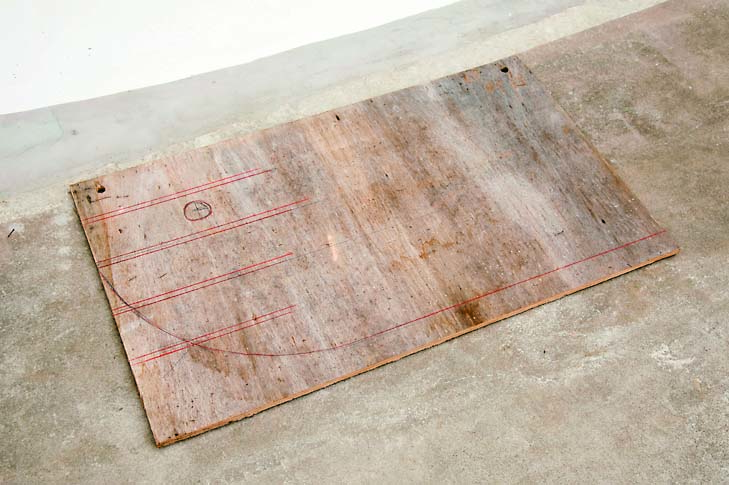

ディスクを使い分ければ多用途に使える

切断や研削、研磨する材料によって、取り付けるディスク(砥石と呼ばれる)を交換して使うのもディスクグラインダーの特長。これによって木材から、金属、非金属、レンガなどいろいろな材を加工することができる。

ただし、加工精度は荒く、5mm程度の誤差は想定内として作業したほうがいい。誤差は小さくできるが、練習が必要だ。

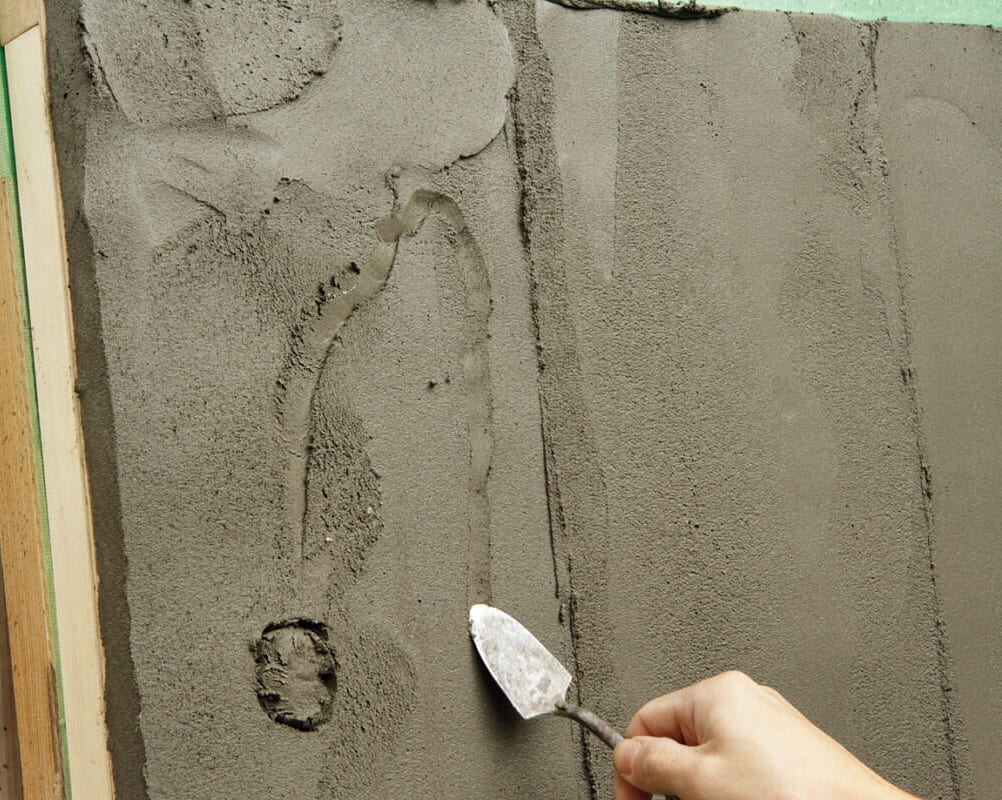

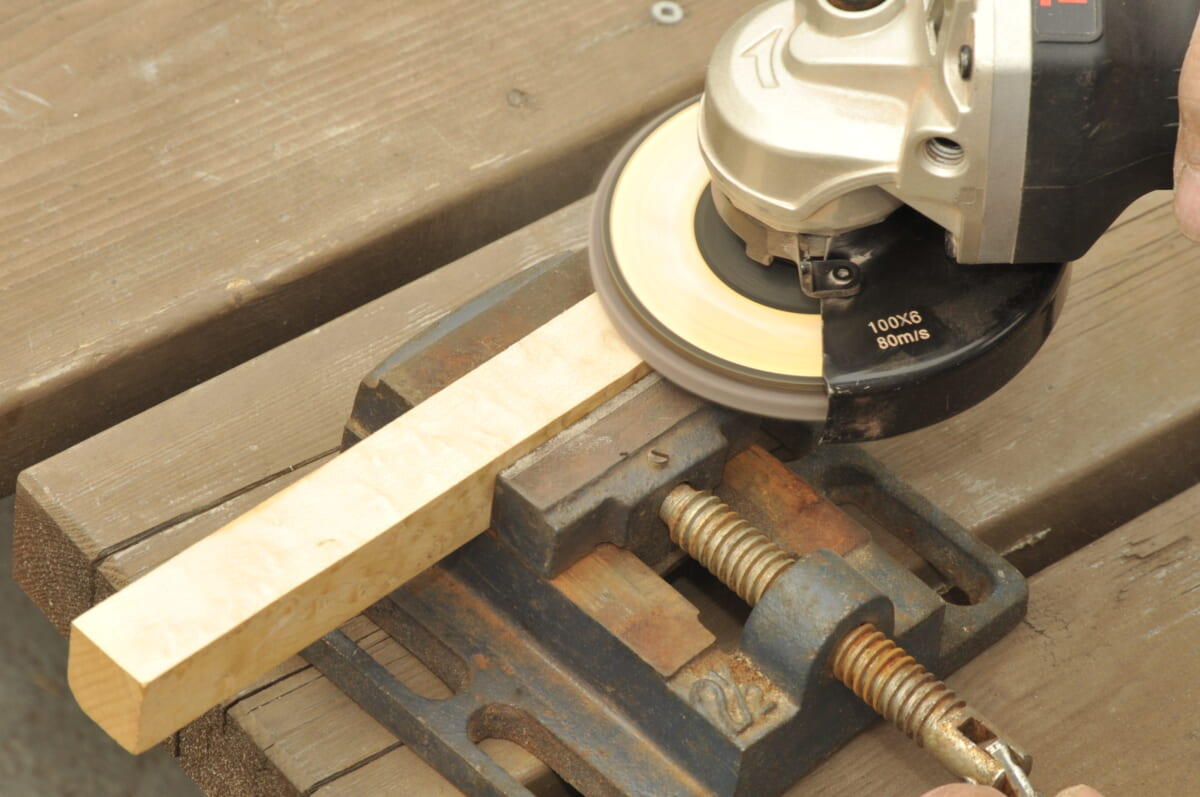

ディスクグラインダーで材を切るときは、ディスクをスタートさせ、しっかり本体を保持し、材に対して真っすぐに切断用砥石を当て切り始める。切断の方向は、上から下、奥から手前というように、ディスクグラインダーを引いてくる方向で動かす。切る材の厚さより深くディスクが切り込むと、キックバックを起こし危険なので、材に深く切り込まないように注意する。

同じく、研削や研磨の場合は、切るときと同じようにディスクをスタートさせたら、ディスクが材に対して20~30度の角度になるように構え、対象となる材の上に掛ける力は、ディスクグラインダー自体の重さとし、軽く動かして研削、研磨していく。力を込めて材にディスクを押し付ける必要はない。

また、ディスクの回りをカバーするホイールカバーは必ず取り付けて作業する。プロの現場ではずして使用するのを見ることがあるが、わざわざ進んで危険な状況を作ることはない。

グラインダーを使った切断、研削

切断は材を切ること、研削は材を削ること。ディスクグラインダーは元々金属の加工用に作られた工具なので、色々な金属、樹脂に対応したディスクのバリエーションがある。ガーデンエクステリアではレンガ、テラコッタを切断するダイヤモンドホイールが活躍する。複数の材に兼用できるディスクもあるが、専用ディスクの方が材に対してよく切断、研削できる。

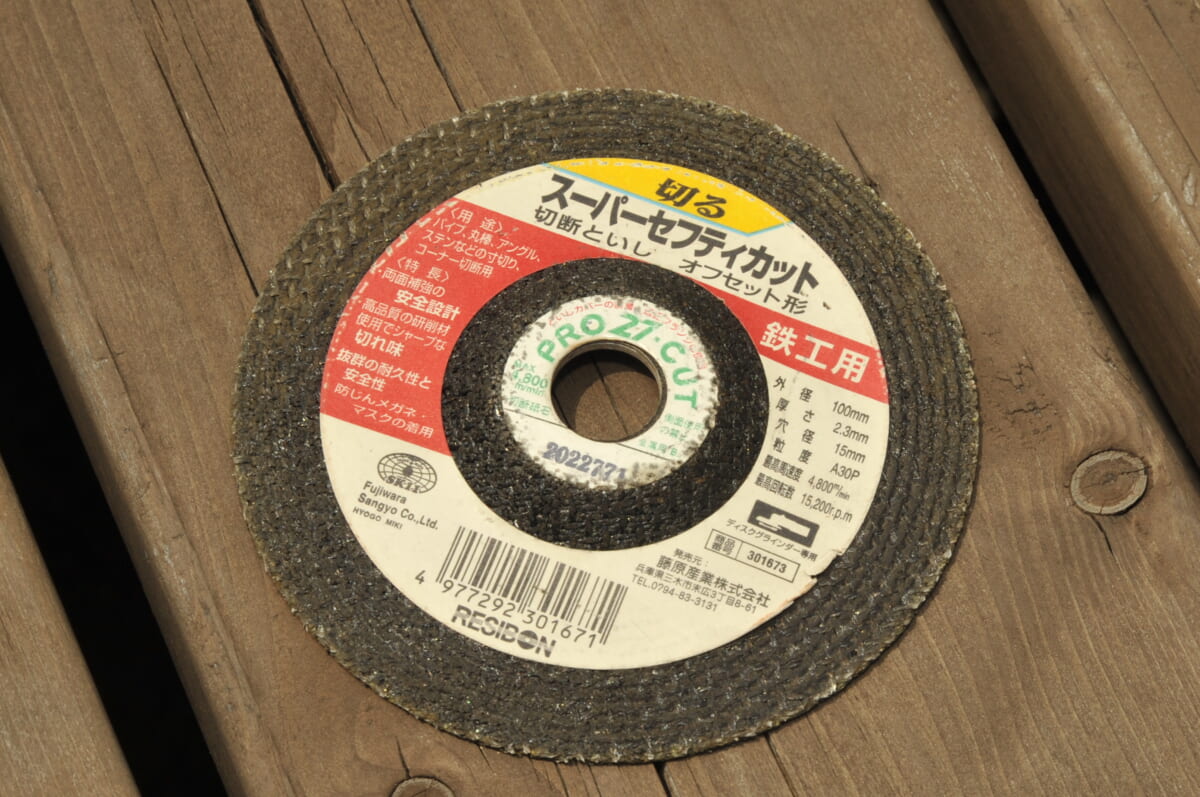

鉄工用切断砥石

鉄板、鉄棒などを切るためのディスク。厚さ3~4mmまでの鉄板(軟鉄)なら、ストレスなく切断することができる。より硬い鉄鋼やステンレスには鉄鋼・ステンレス用の切断砥石を使う。逆にステンレス用切断砥石なら鉄板も切ることができる。

アルミ用切断砥石

建具の材料などによく使われるアルミ材の切断は、鉄工用切断砥石を使っても切断できるが、アルミはやわらかいので、鉄工用ではしばらく使ううちに砥石の目が詰まって切れ味が悪くなる。アルミの材質に合わせて作られた専用のディスクなら、いつでも快適な切断ができる。

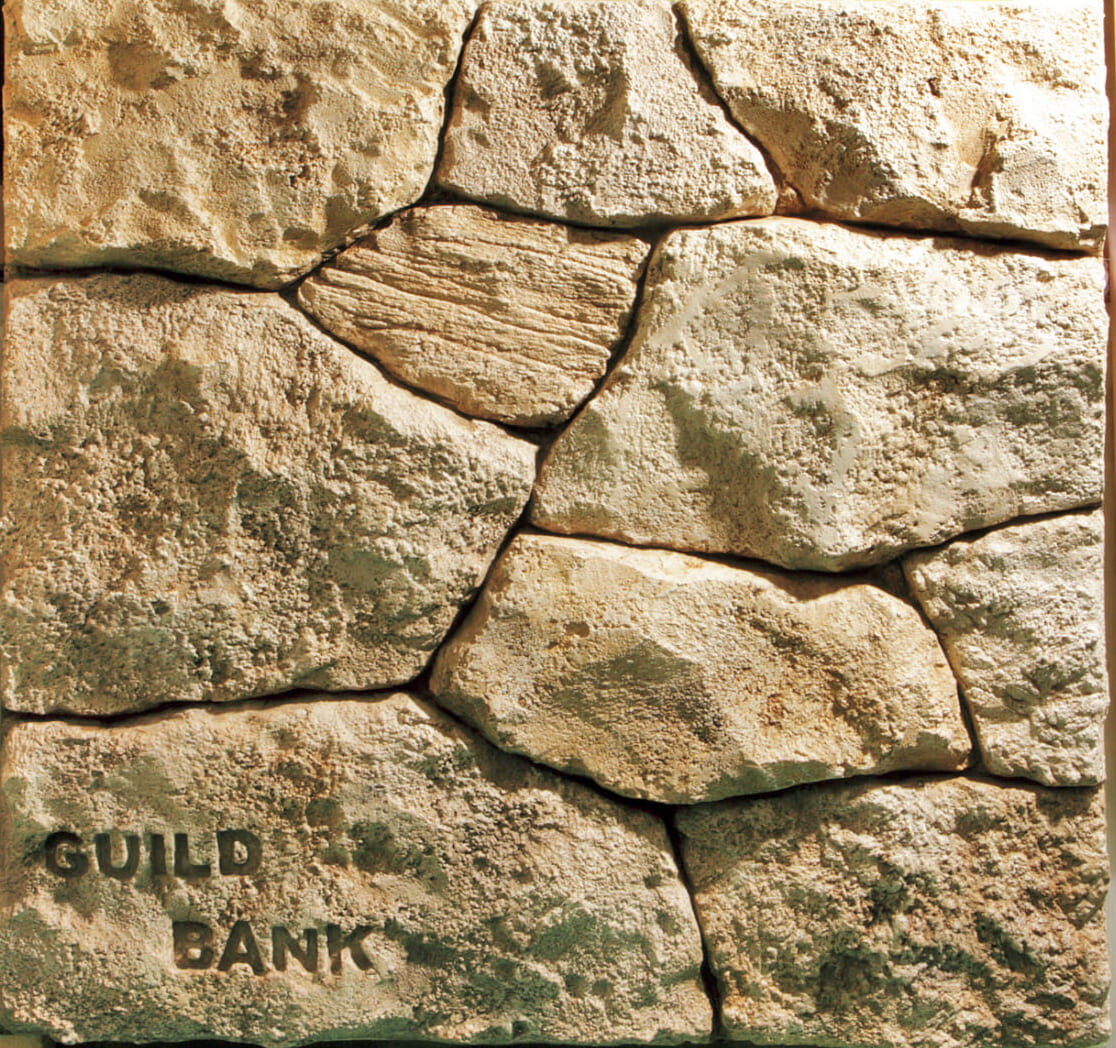

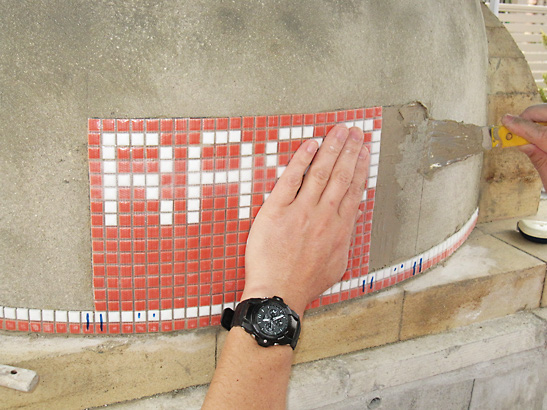

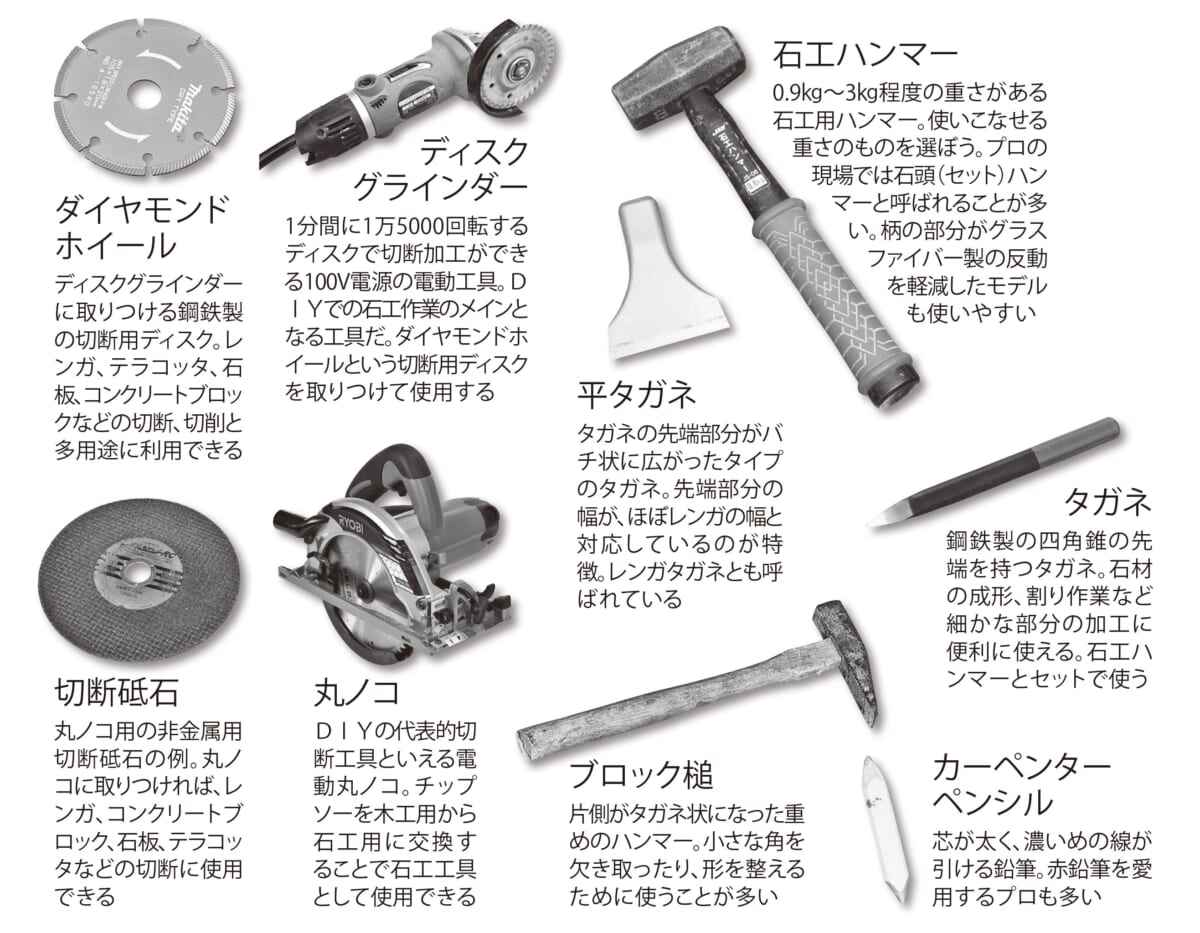

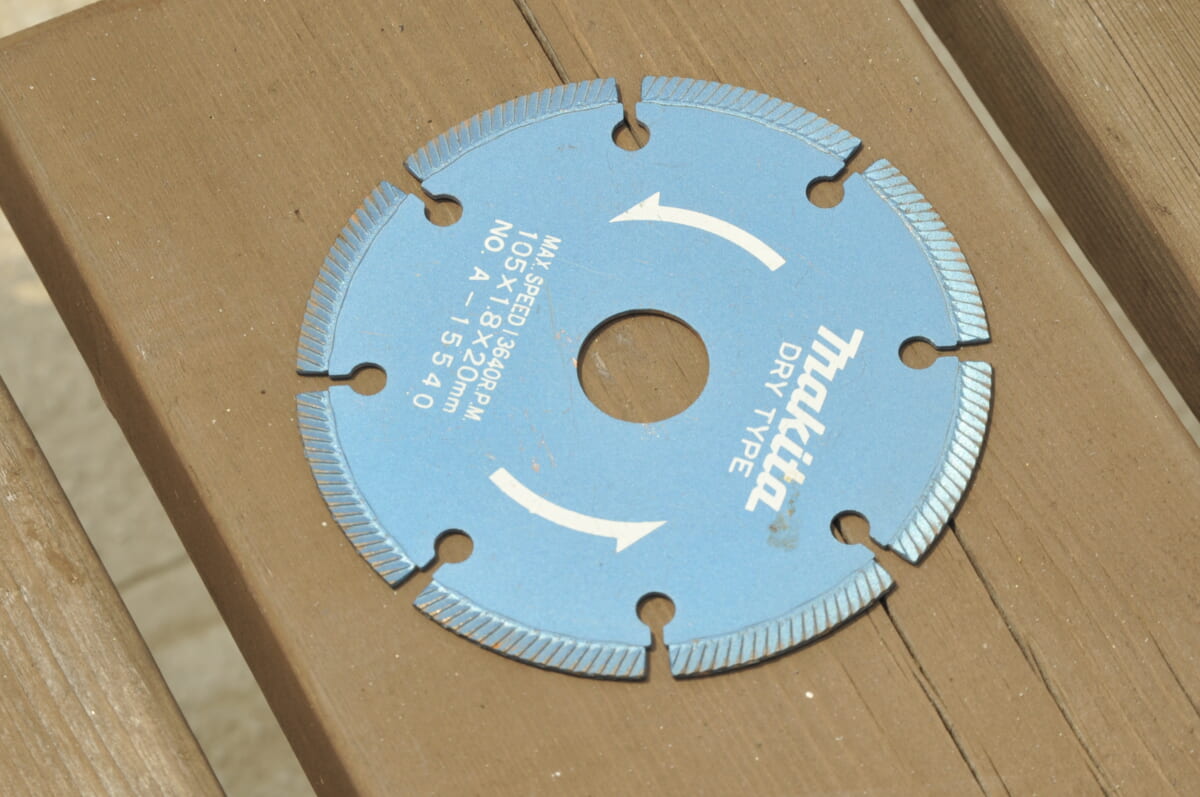

ダイヤモンドホイール

主に合成ダイヤモンドを配合した金属製のディスク。レンガ、テラコッタ、タイル、あまり厚くない石材の切断に利用される。ガーデンエクステリア作りのDIYでは、一番出番の多いディスクといえる。レンガやテラコッタを切る場合は、火花の代わりにものすごい量の土煙が出るので、ゴーグルはもちろん、マスクの装着も必要だ。

プラスチック用切断砥石

よりやわらかく、ねばりのあるプラスチック、塩ビ、FRP等を切るためのディスク。DIYで作る配管や暗渠に塩ビ管を使うときの切断加工を大幅にスピードアップしてくれる。

鉄工用研削砥石

研削砥石は切断砥石より厚く作られている。切断砥石は傾けて使ったときに、力が掛かりすぎると回転中に破壊して飛び散り大変危険なので、鉄工での削る作業では研削砥石を使用すること。

木工用研削砥石

木工用のサンドペーパーが円周上に重ねて取り付けられたディスク。ディスクの縁が丸められているので、材の内側の隅や角部などでも使いやすい。

ディスクグラインダーを使った研磨

研磨は材を磨くこと。ここでは錆びた鉄製品、非鉄製品の錆び落しから、磨き上げまでの作業、木材の艶出しなどのことをさす。一般的に研磨では、何段階かに工程を分けて、その工程ごとに、ディスクを交換しながら磨き上げていく。

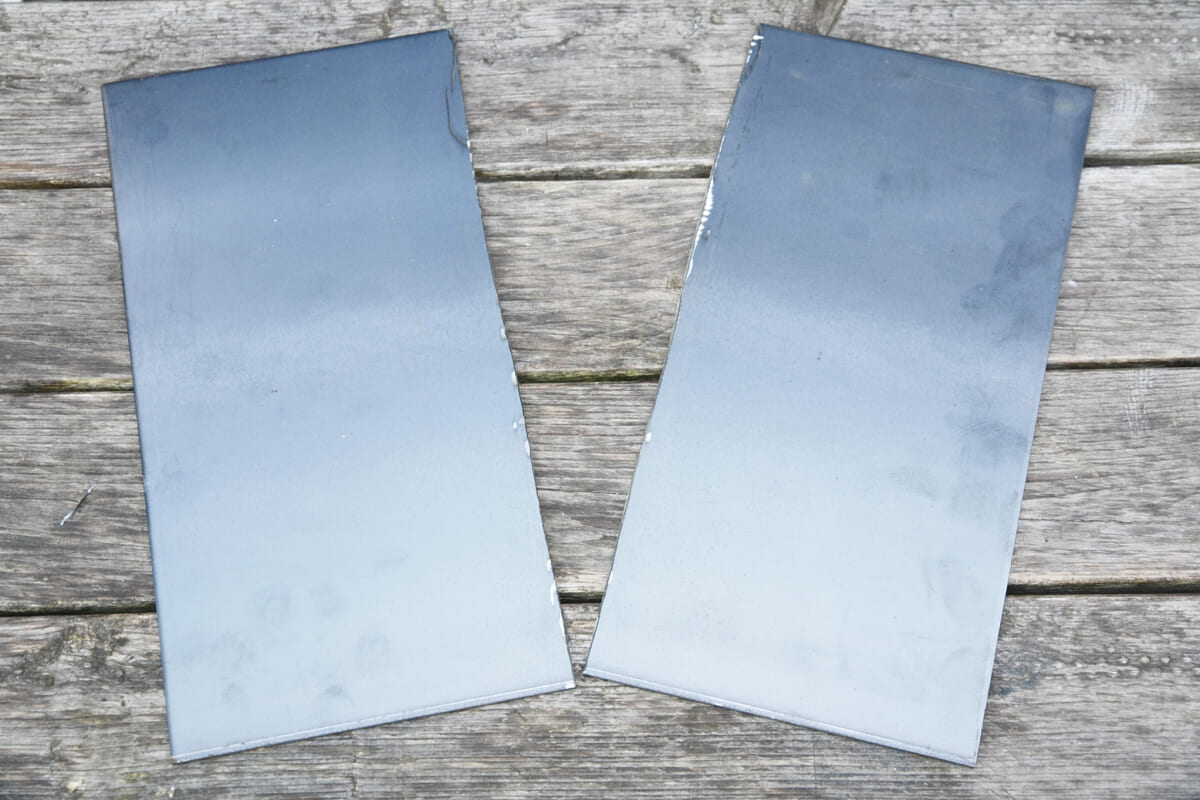

錆びた鉄材の研磨

一面に錆びの浮いた鉄材も、ていねいに研磨すれば、きれいな鏡面に仕上げることができる。古代、鉄は鏡として使われていたこともあるので、完璧に研磨できれば、言葉どおり鏡面になる。ここでは4段階で研磨している。

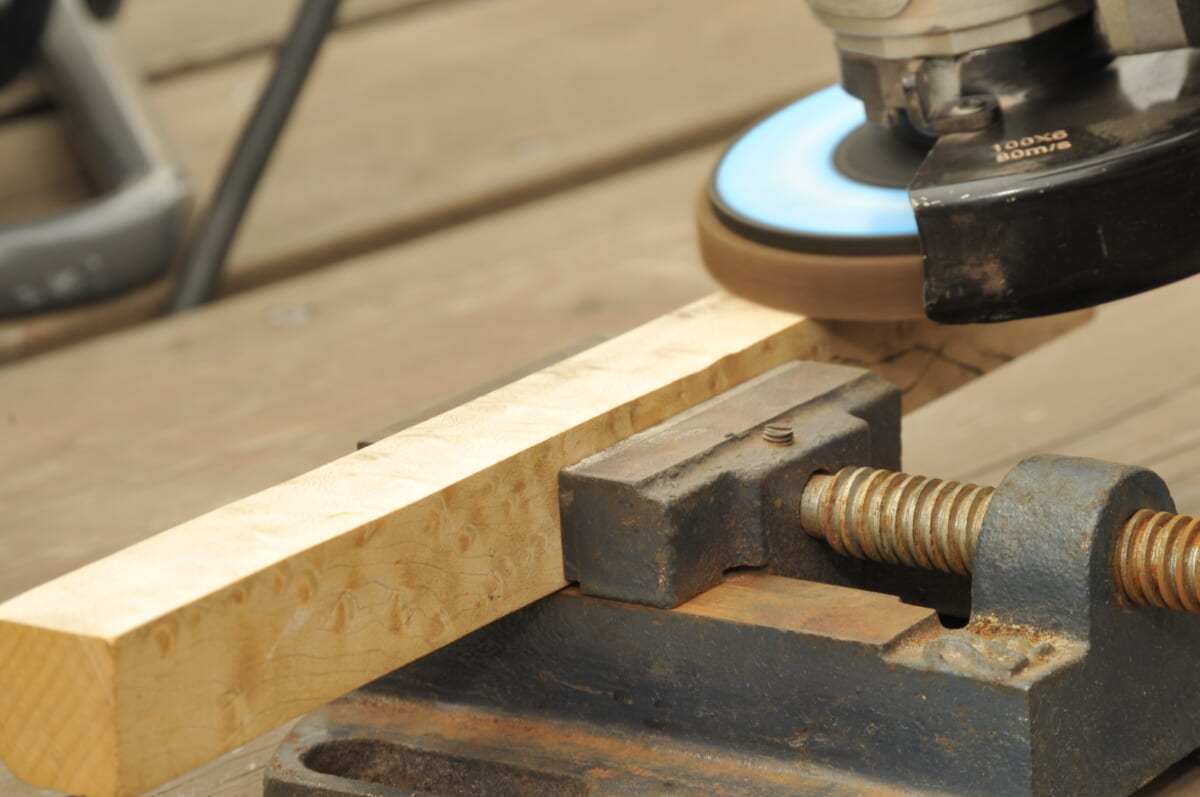

木材を研磨する

木材のなかでも広葉樹の材は、研磨することによってきれいな木目の浮き出る材が多い。ここではメイプル(カエデ)材を3段階で研磨して、木目を出している。

*小さい写真はクリックすると大きく表示されます。

写真◎冨士井明史/取材協力◎白井 糺、イチグチ

*掲載データは2012年6月時のものです。