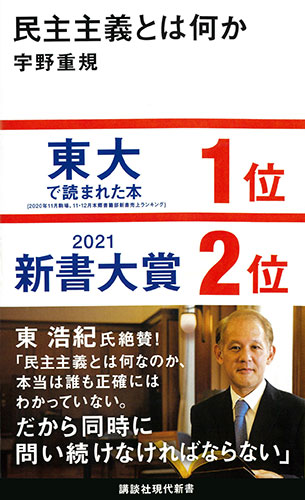

交通機関や街中で、見かける機会が増えている「ヘルプマーク」。東京都を中心に各自治体や企業が普及啓発活動を進めているマークで、小学校の教科書でも紹介されています。

とはいえ、実際に身に着けている人を見かけた際に、どういったアクションを取ればよいのか、わからないという人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、東京都福祉局の志村正彦さん、金野友紀さん、山崎眞生さんにヘルプマークについておうかがいしました。

日常生活で目にする

「ヘルプマーク」とは?

交通機関や街中で、「ヘルプマーク」を身に着けた人を見かける機会が増えています。たとえば、乗車している人のカバンに付けられていたり、電車内のステッカーとして掲出されていたりしますが、このマークにはどのような意味があるのでしょうか。

「義足や人工関節を使用している方、体の内部に障害のある方や難病の方、または、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からはわからない方がいます。そうした方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう、作成したマークです。

外見からはわからない障害等のある方への理解を促進するべきではないかということが東京都議会で取り上げられました。そこで、東京都が作成したのが、『ヘルプマーク』です」(東京都福祉局・志村正彦さん)

「ヘルプマーク」の誕生は、都議会議員の山加朱美さんの発案がきっかけとのこと。人工関節を使用している山加さんご自身の実体験をふまえて2012年に東京都議会で提案され、同年、東京都が「ヘルプマーク」を作成。現在まで配布と普及啓発に取り組んでいます。

「ヘルプマーク」の配色は、赤と白。そして記号には+とハートマークが使われています。これには、どのような意味が込められているのでしょうか。

「赤は“ヘルプ=普通の状態ではない”ということを発信しており、ハートマークは“相手にヘルプする気持ちを持っていただく”という意味を含んでいます」(東京都福祉局・金野友紀さん)

「ヘルプマーク」は

どのようにして全国に広まった?

2012年に東京都で作成された「ヘルプマーク」は徐々に広がりを見せ、2021年10月時点で、全都道府県に導入されています。

「東京都は、ヘルプマークを作成した当初、都道府県の大都市が集まる主管課長会議の場において、社会に広めていきたいという趣旨で『ヘルプマーク』を紹介しています。

これが、『ヘルプマーク』が東京都だけでなく、全国の各自治体でも進められるようになった一つのきっかけかもしれません」(志村さん)

さらに、多くの外国人観光客の来日が予想された2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、JIS(日本工業規格)の案内用図記号に「ヘルプマーク」が採用されたことも、「ヘルプマーク」が全国に広く浸透したきっかけになりました。

「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、『ヘルプマーク』を外国人観光客にもよりわかりやすい案内用図記号(ピクトグラム)にしたほうがよいのではないかという意見が挙がりました。実際に、2017年7月の案内用図記号(JIS Z8210)の改正時に、『ヘルプマーク』が新たに採用されました」(志村さん)

案内用図記号とは、「お手洗い」「エスカレーター」など、言葉がわからなくても案内が可能な図形のこと。JIS規格(日本工業規格)で標準化されており、多くの人々が利用する公共施設や交通機関、観光施設などで使われています。

「これにより『ヘルプマーク』は全国共通のマークとして、さまざまな場所で活用・啓発できるようになったため、広く普及しましたし、今後の認知度の向上も期待されています」(志村さん)

加えて、民間企業でも「ヘルプマーク」の啓発活動が進められており、「小学校の道徳の教科書で『ヘルプマーク』が紹介されるなど、社会への浸透が進んでいると感じます」と志村さんは話します。

東京都が作成し配布した「ヘルプマーク」は、2024年3月末の時点で62万1000個とのこと。

また、令和5年度(2023年度)第5回インターネット都政モニターアンケート「障害者への情報保障等について」によると、「ヘルプマーク」について「意味も含めて知っていた」と答えた人の割合は66.5%、「見たことや聞いたことはあるが、詳しい意味は知らなかった」と答えた人の割合は25.8%となっており、92.3%*の人が「ヘルプマーク」を認知していることがうかがえます。

*回答者数478人中の割合

東京都が発案し、社会への浸透を進めている「ヘルプマーク」は、障害者等の理解促進に関する地方自治体等の取り組みとして、厚生労働省のウェブサイトでも紹介されています。

「ヘルプマーク」を身に着けている人に

どのような援助をすればいい?

「『ヘルプマーク』を身に着けている方が明らかに困っていたり、緊急事態が発生していたりするようであれば、相手の様子をよく見て、可能な限り声をかけて援助していただきたいです」(志村さん)

東京都福祉局では、公式ウェブサイトやチラシ等で下記の3つをお願いしています。

1.電車・バスの中で、席をお譲りください。

「健康に見えても、実は疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。 また、外見からはわからないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります」

なお都営交通では、すべての優先席に「ヘルプマーク」のステッカーを掲示。実際に「ヘルプマーク」を身に着けた人が優先席に座りやすくなるよう、取り組みを実施しているそうです。

2.駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。

「交通機関の事故等、突発的なできごとに対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます」

3.災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。

「視覚障害者や聴覚障害者などの状況把握が難しい方、肢体不自由者等の自力での迅速な避難が困難な方がいます」

「ヘルプマーク」に

助けられていると実感する声

「ヘルプマーク」を身に着けている人は、実際にどのようなことを感じているのでしょうか。

東京都の公式ウェブサイト「2022年度のヘルプマークのエピソード大募集」のなかで紹介されている利用者、ご家族のエピソードを抜粋してお伝えします。

“起立性調節障害の影響で長時間立っていると倒れてしまったり疲れやすかったりするのでなるべく席に座りたいのですが、優先席に座るのは周りの目が気になって座れませんでした (あんな若い子が…と思われそうで…)。 ヘルプマークのおかげで周りに事情を知ってもらうことができるようになり、優先席に座ることへの抵抗感が少なくなりました。”(10代・高校生・本人)

“中途失聴で、買い物先で聞こえないことを伝えるのにとても辛い思いをしていたが、ヘルプマークを身に着けてから、相手の方がジェスチャーや筆談をしてくれるようになった。”(50代・公務員・ご家族)

“内部障害で駅のホームで胸が苦しくなってうずくまっていたときに声をかけてくれた人がいました。体調がよいときは私よりも援助が必要な人のためにマークを隠していますが、発作的に出てくるときは鞄から取り出しています。” (30代・会社員・本人)

「ヘルプマーク」は、

どこでもらえる?

「ヘルプマーク」を入手したい場合は、どのような手続きを取ればいいのでしょうか。

「東京都では、対象の方や代理人(家族や支援者など)からの口頭による申し出により、お一人様に一つ、無償で配布しています。その際は、申請書の作成や書類の提示は必要ありません。

そもそも『ヘルプマーク』は、外見からは障害があるとわからない方のために作られたマークですので、配慮や援助が必要だと思っている方からお申し出があればお渡ししています。

なお、代理人の方が受け取る場合は、対象の方に同行いただく必要はありません」(志村さん)

東京都にお住まいの方は、都営地下鉄各駅や都営バス各営業所、都立病院などでヘルプマークを受け取ることが可能です。詳しい情報は、東京都福祉局の公式ウェブサイトで確認できます。

また、都内の一部区市町村では独自に作成、配布している自治体もありますので、お住まいの自治体のホームページ等でご確認ください。 なお、「ヘルプマーク」は2021年10月時点で、全都道府県で導入されており、無償で配布されています。

東京都以外の道府県にお住まいの方は、お住まいの自治体のホームページで配布場所等をご確認ください。

誰もが自然に声をかけて

助け合える共生社会を目指して

金野さんによると、東京都では「ヘルプマーク」のさらなる普及啓発のために、啓発動画をホームページで公開したり、地域のイベントやJリーグの試合、障害理解を深めるためのイベントで来場者への周知を図ったり、公共交通機関や各自治体に啓発ポスターを送付したりといった地道な活動を続けているそうです。

「『ヘルプマーク』の理解や浸透を通して、援助や配慮を本当に必要としている方に、誰もが自然に声をかけて、支え合い、助け合えるような共生社会を実現できたらと思います。

そのためにも、入手方法を知りたいという声や、援助方法がわからないという声に対応できるよう、今後も普及啓発活動に力を入れ、『ヘルプマーク』の意味まで理解している人の割合を向上させていきたいと考えています」(志村さん)

Profile

東京都福祉局

東京都民が地域の中で安心して暮らせるよう、出産・子育てから高齢期まで、ライフステージ全般にわたる様々なニーズに対応し、誰一人取り残さない社会の実現を目指している。子供と子育て家庭への支援、障害者や高齢者への支援、生活保護やホームレス対策、福祉のまちづくりの推進などの施策を実施しているほか、社会福祉施設等に対する指導検査にも取り組む。

HP

ヘルプマークPR動画(15秒版)

※音声が流れるのでご注意ください

「2024年問題」が社会に及ぼす影響

「2024年問題」が社会に及ぼす影響