【きだてたく文房具レビュー】機構や削る様子が見える鉛筆削り

今回は、美しい「鉛筆削り器」っていいよね、という話である。

ここでいう鉛筆削り器とは、いわゆるハンドル手回し式ではなく、電動でもなく、穴に挿し込んだ鉛筆を手で回して削る、あの小さな鉛筆削りのことだ。

まぁ、大抵の人は「鉛筆削り器が美しいんですよ」と言われても、なんとなくあいまいに「はぁ」と頷くだけだろう。たとえ「ほほう、美しいんですか」と興味深げに返してきたとしても、油断してはいけない。脳内では、昼に食ったラーメンの味を反芻しているだけに決まっている。

それぐらい、一般的な社会人というのは鉛筆削り器に興味がない。もとより彼らは鉛筆を使うことがないのだから、それを削るためにしか使えない道具に気を払う道理がないのは当然のことと言える。そんなことは分かったうえで、でも、とても美しい鉛筆削り器が出たので紹介したいのだ。

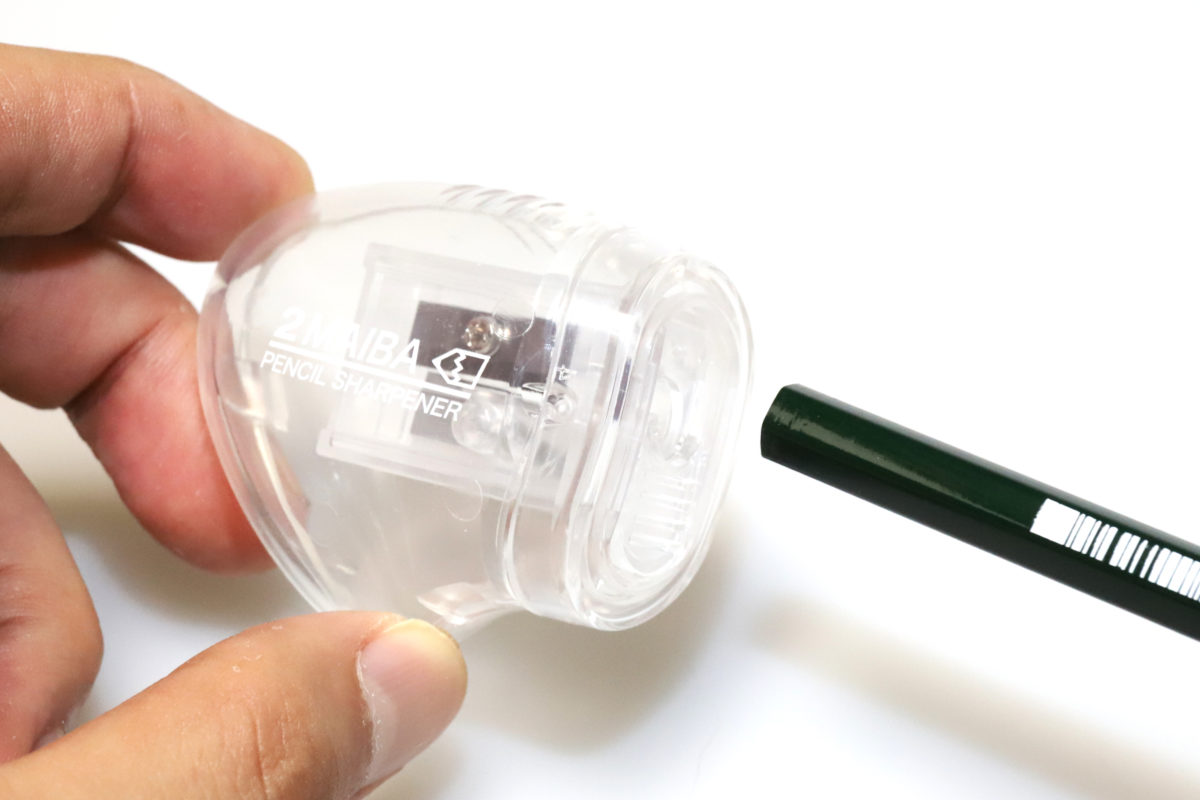

↑オブジェのような見栄えも十分な透明鉛筆削り器

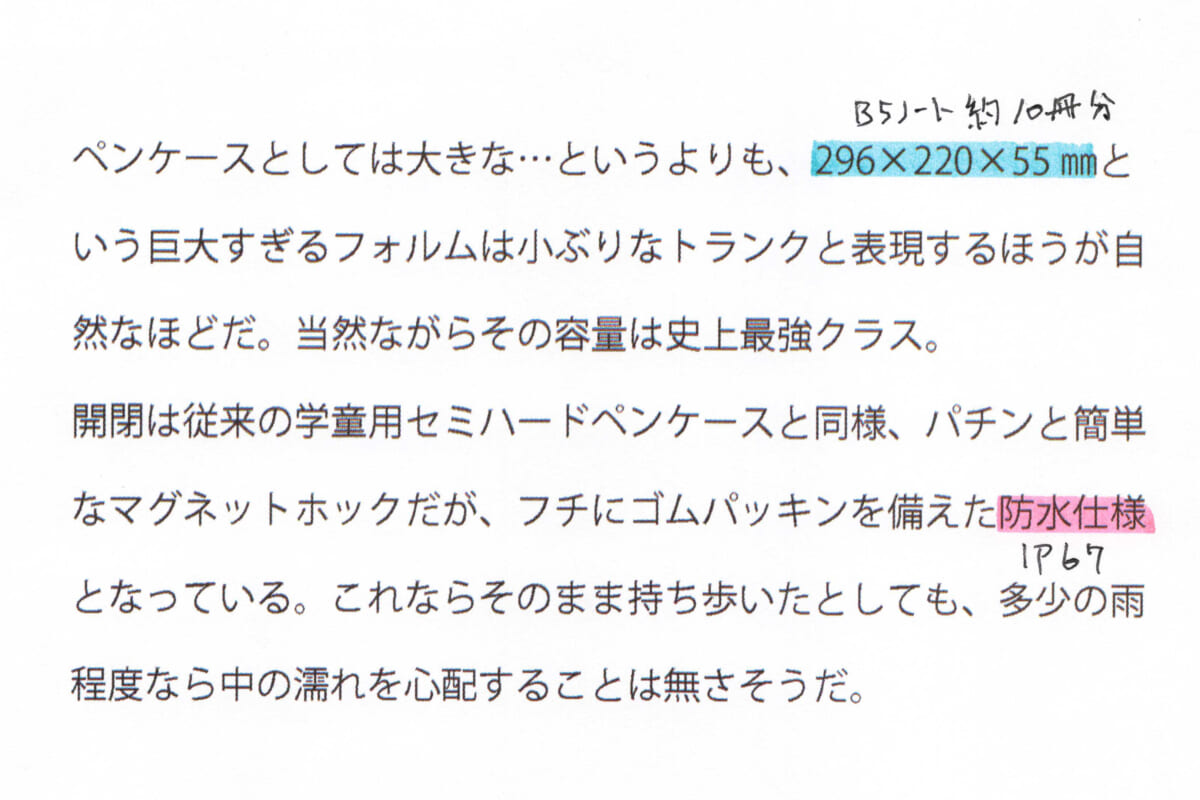

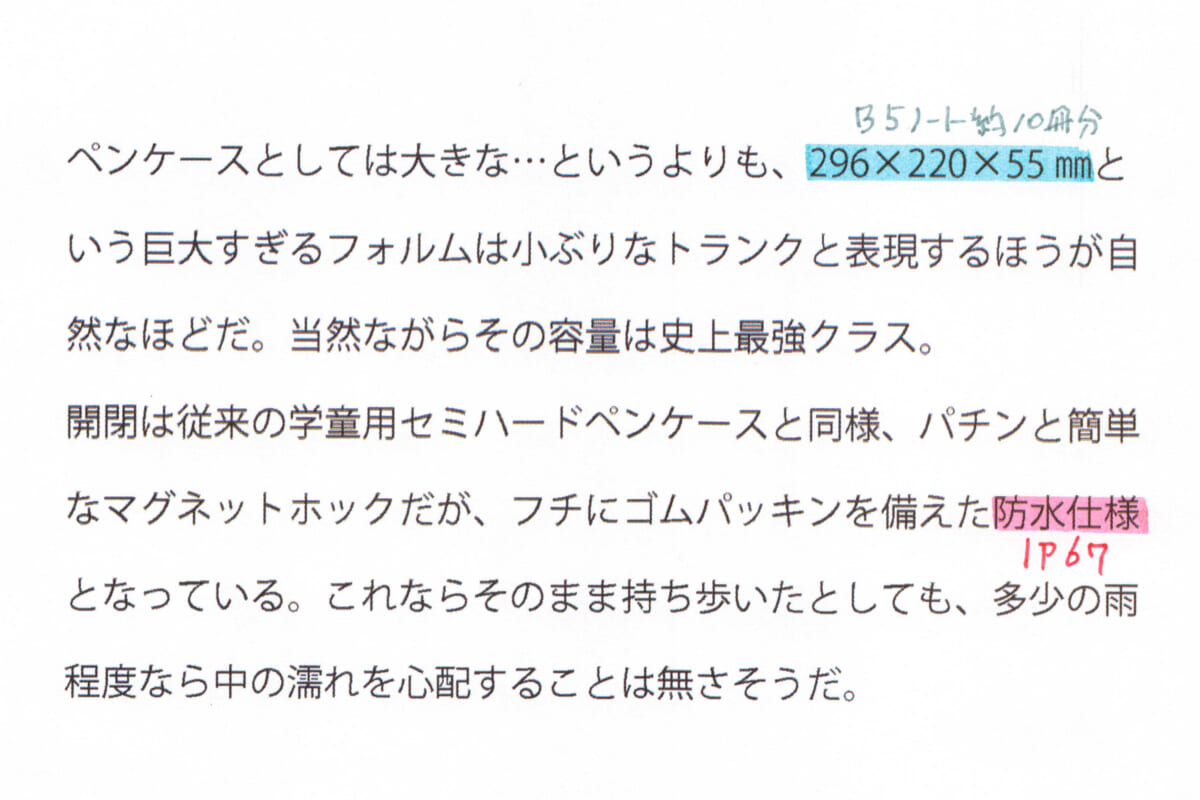

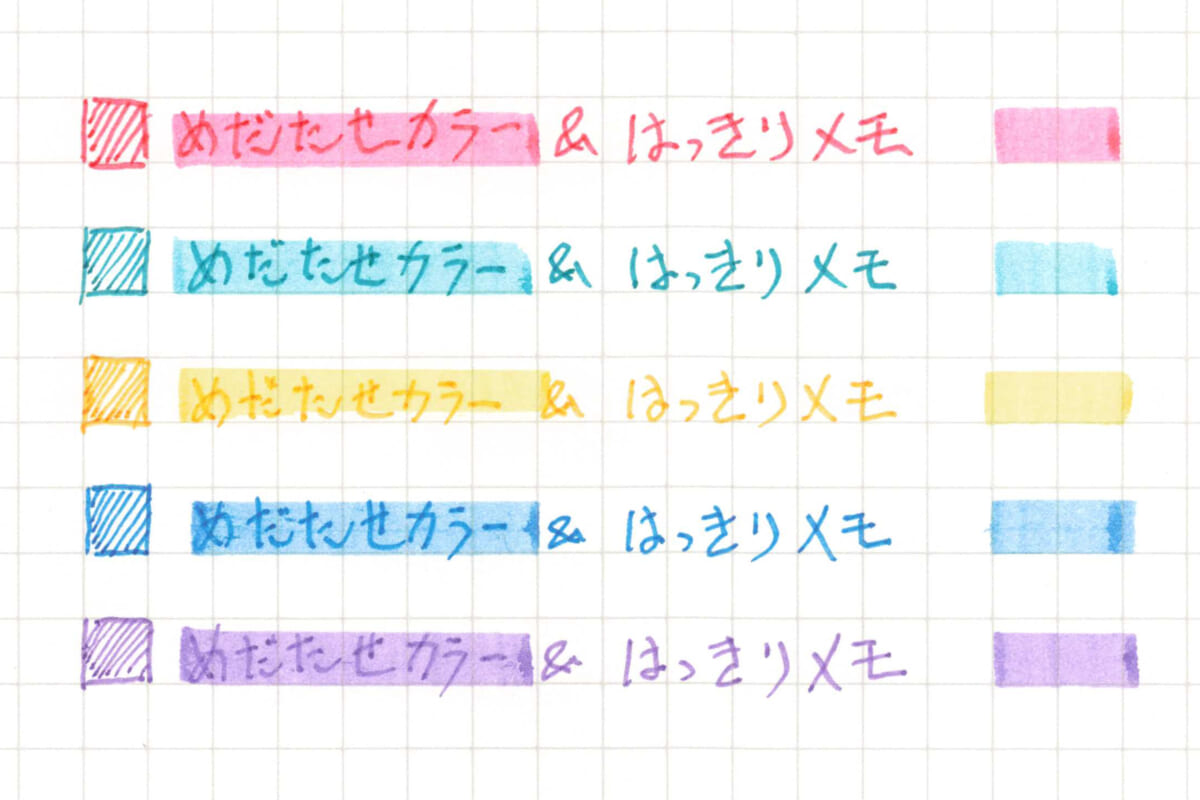

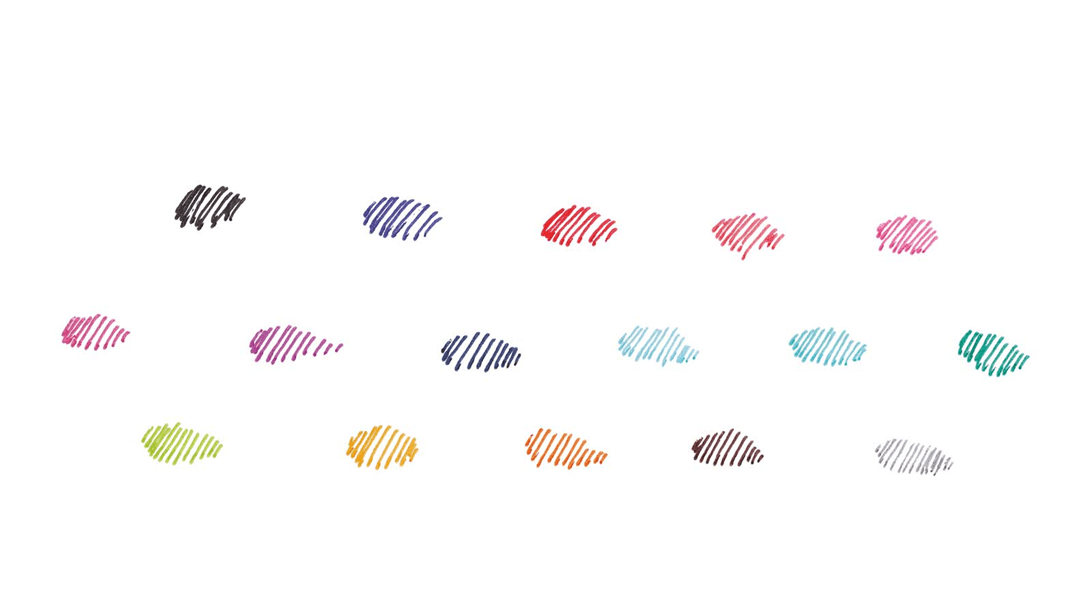

学童文具メーカーのクツワから6月に発売されたのが、「透明鉛筆削りトガール」(上写真の中央)、「透明鉛筆削りケズール」(同右)、「透明2枚刃鉛筆削り」(同左)の3点。それぞれ、クツワが従来からラインナップしていた「トガール」「ケズール」「2枚刃鉛筆削り」の透明タイプである。

実はこの3点とも、特殊な機構を備えたかなり高機能鉛筆削り器なのだが、なにせ小学生がメインユーザーの文房具ということで、もったいないことに大人の認知度が極端に低い。そこでクツワは「HI-LINE」という大人向けのブランドで、大人が見ても格好良くて美しい透明タイプの鉛筆削り器として限定販売に踏み切った。

↑左が従来品。学童向けのファンシーなカラーで、大人はやや使いづらいかも

実際、刃以外ほとんどの部分が透明化されたことで、特殊な削り機構が丸見えになり、大人が見てもとても楽しめる。眺めて良し、削って興味深い、さらに削る機能も高いということで、しばらく鉛筆に触れていなかった大人にも充分にオススメできるクオリティなのだ。

ちなみにこのクツワは在阪のメーカーであり、かつて漫才師ますだおかだの岡田圭右(閉店ガラガラ、ワオ!)が営業として勤務していたこともあるそうだ。そう言われてみれば、ケズールやトガールといったダイレクトすぎる商品名の付け方と、岡田の芸風になんとなく相似を感じてしまう。

先端の角度が変えられるトガール

トガールは、鉛筆先端の削り角度を調整できる機能を持つ鉛筆削り器である。

↑クツワ「透明鉛筆削り トガール」464円

筆圧をグイッとかけたい色鉛筆や,芯の折れやすい2B〜などの柔らかい鉛筆は削り角を鈍角に。HB以上の硬い芯は先端を鋭角に尖らせることで、より書きやすくすることができる。

ナイフでの手削りなら尖らせ具合は好みに合わせて自在なのだが、鉛筆削り器で多段階に調整ができる機構は非常に珍しい。(鋭角・鈍角2つの削り器を備えた2穴式は他にも存在する)

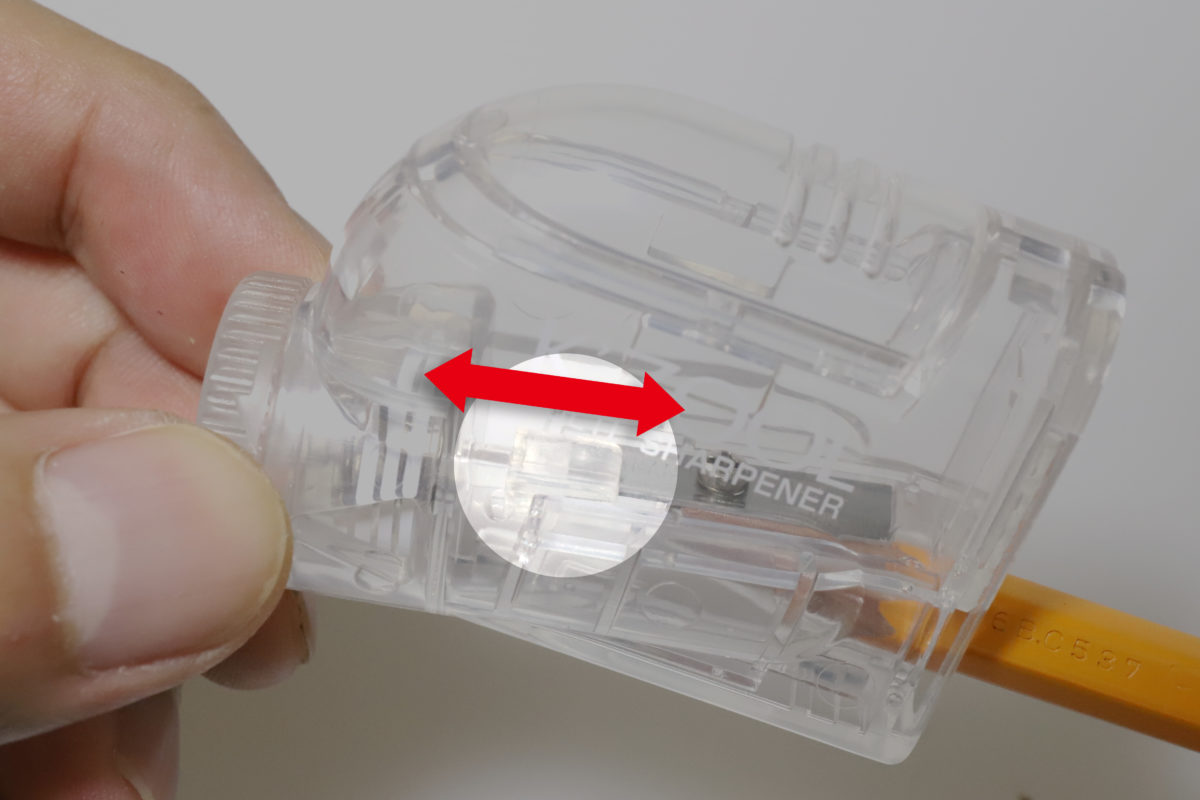

↑芯の硬さや使い方に合わせて、削り角が5段階に変えられるギミック

“CLOSE”表記から一段階回すとシャッターが開くので、あとは好きな角度にダイヤルを設定して鉛筆を挿し削る。

1が最も鈍角で、5まで進むにつれて鋭角になるのだが、これを覚えておかないと、使うたびに「あれ、どっちが尖るんだっけ?」とやや迷うことになるので要注意だ。

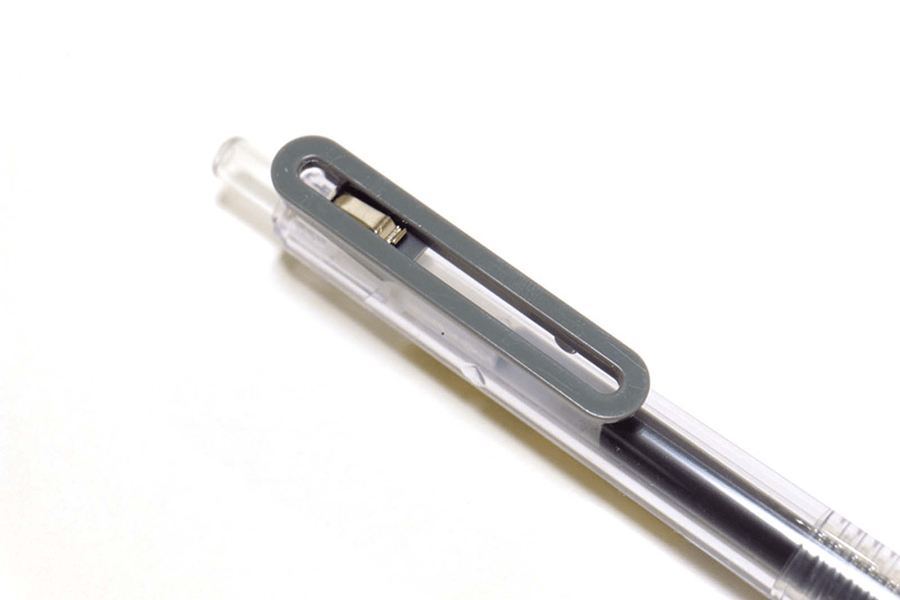

↑写真上の矢印で刃が右側に刃が動くと鋭角に、左側なら鈍角に削り上がる

ダイヤルを1から回していくと、板バネで固定されている鉛筆削り自体の角度が少しずつ変わっていく。これによって鉛筆に当たる刃の角度も変わるので、先端の削り角が違ってくるのだ。

文字で説明すると少しわかりにくいかもしれないが、透明ボディで角度を変えて削ってみると一目瞭然。こんなちょっと削り器の角度が変わるだけでこんなに削り上がりが変わるのか! と驚かされるだろう。

芯の長さが調整できるケズール

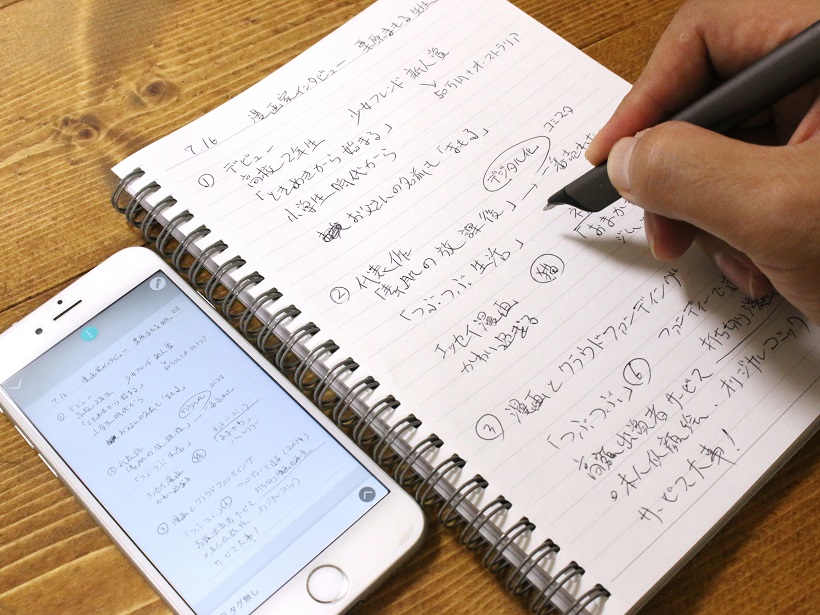

一方、ケズールは、自分の筆圧や好みに合わせて鉛筆の芯先を5段階に長さ調整して削る機構を備えている。

↑クツワ「透明鉛筆削り ケズール」388円

使い方は、まず底部のシャッターをスライドさせて、露出した穴に鉛筆を挿し込む。次にダイヤルを回して削り上がりの芯の長さを設定したら、あとは普通に鉛筆を回転させて削るだけ。

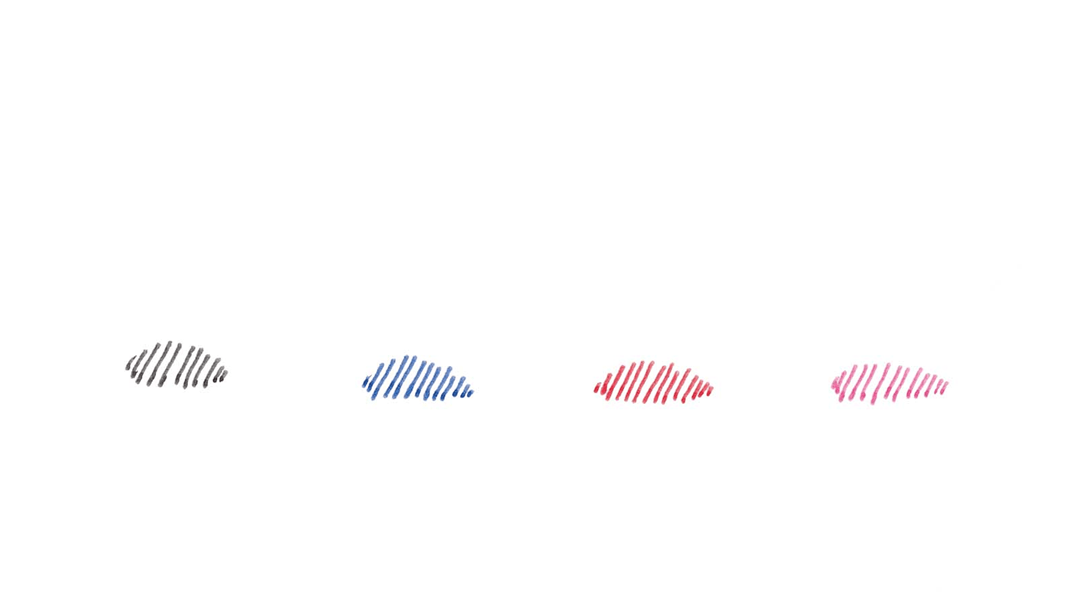

芯の長さ設定は、ダイヤル回転に合わせてアイコンで表示されるので、分かりやすい。

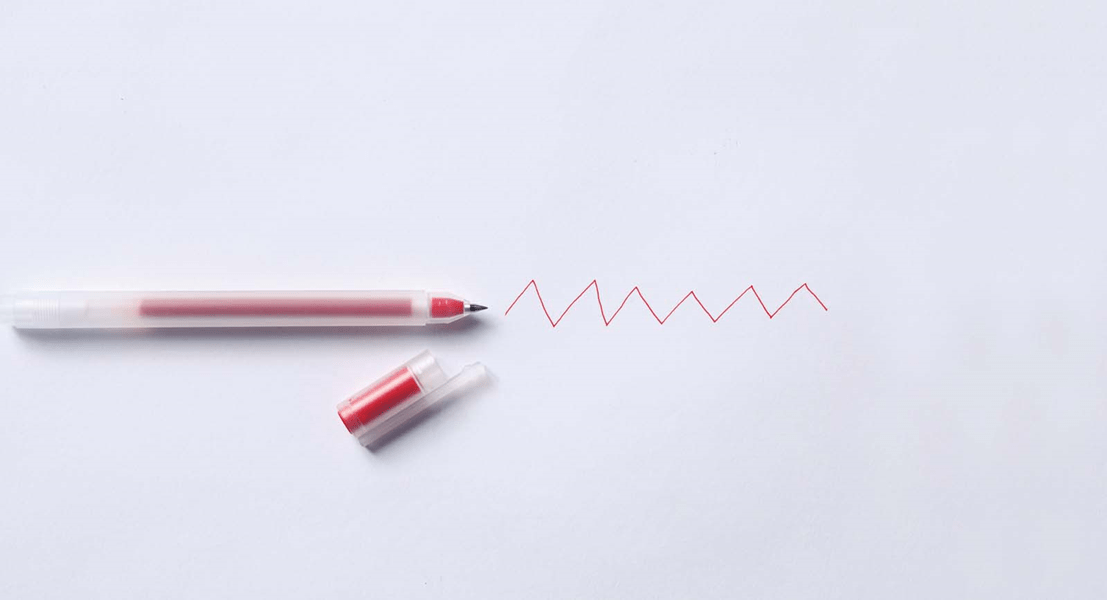

↑写真のハイライト部のカバーが動くことで、芯の長さが決まる

↑芯の長さ調製はアイコンで表示。直感的でわかりやすい

芯の長さ調整は、ダイヤル操作に連動して刃の上を移動するカバーによって行われる。芯を短くしたい場合はカバーが前まで移動して刃を短く、長い場合はカバーが後退して刃の全域が使えるので、芯が長く削れる。シンプルながらよくできた仕組みだ。

ボディが透明なおかげでこの仕組みがよく見えるようになっており、「ほほう、なるほどこうなっていたのか!」と納得できて面白いのである。

↑芯が折れて刃に詰まっても、ワンプッシュでポコっと取れる。密閉型の削り器だけにこれは便利だ

ちなみに、ダイヤル上部のボタンは、削る途中で折れてしまった芯を排出するためのイジェクト機構となっている。ボタンを押し込むと刃の長さ調整カバーがぐいっと伸びて、隙間に詰まった芯を押し出す。この芯を押し出す動作がまた可愛くて、ついつい芯が詰まることを期待してしまうぐらいなのだ。

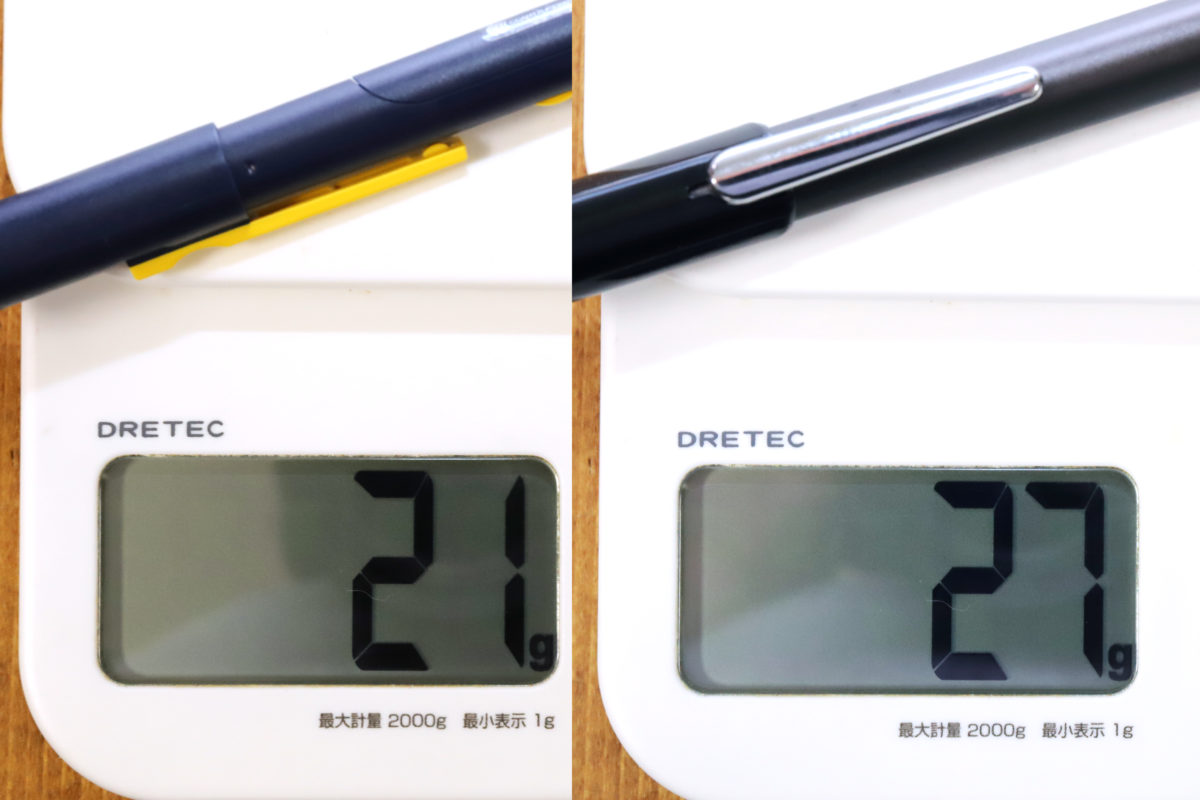

倍速で削れる2枚刃削り

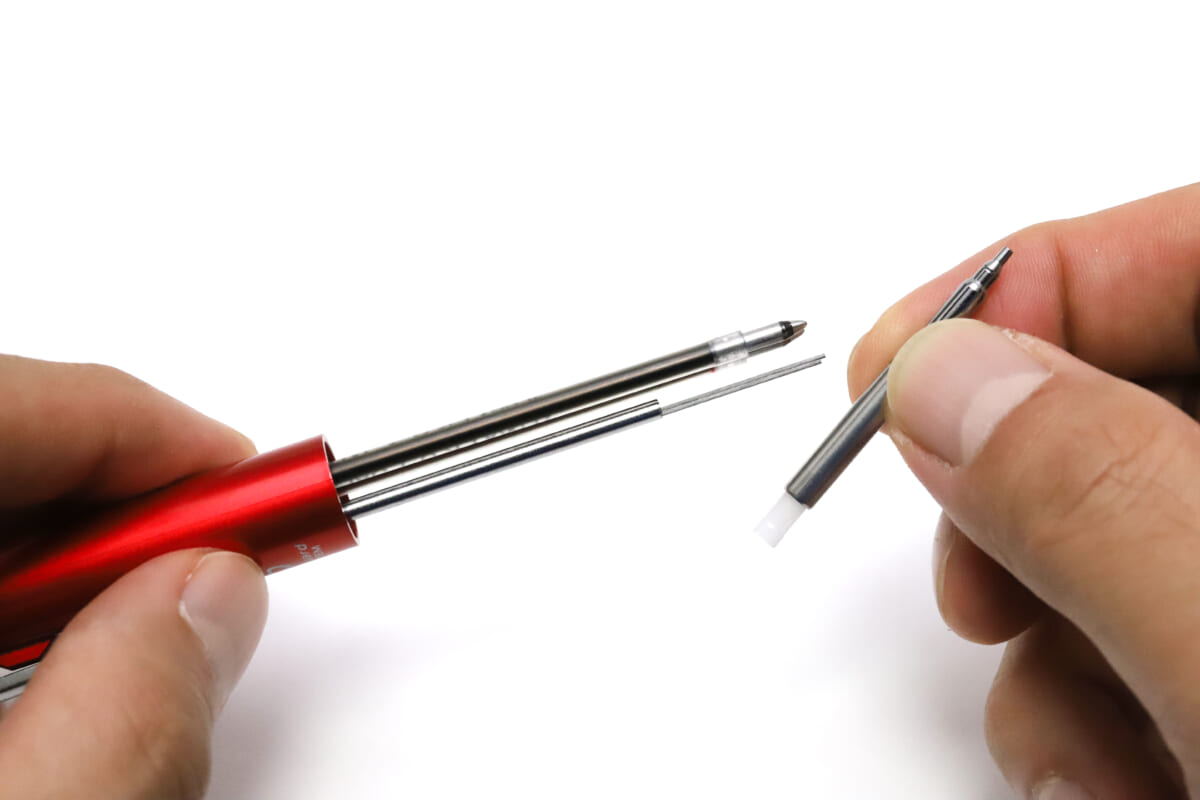

最後に紹介する2枚刃鉛筆削りは、その名前の通り2枚の削り刃を搭載し、通常の2倍のスピードで鉛筆が削れる鉛筆削り器である。

↑クツワ「透明2枚刃鉛筆削り」464円

トガール・ケズールと比べて、ギミックは非常に単純。

内蔵している削り器の表と裏の2面に刃を備えているので、鉛筆を半回転させるだけで表裏の両面が同時に削れて1回転分、1回転させれば2回転分と倍速で削れる、というだけのものである。

↑新品の鉛筆も、電動鉛筆削りとも勝負できるほどの早さで尖らせる

とはいえ、仕組みは単純だが効果は歴然で、本当に削り上がりが驚くほど早い。

芯が折れた鉛筆でも3~4回転させればピンピンに削り上がるし、削っていない新品の鉛筆でも8回転ほどで芯先が尖る(普通の鉛筆削り器なら20回転ほどかかる)。倍速というのも全く大げさではないのだ。

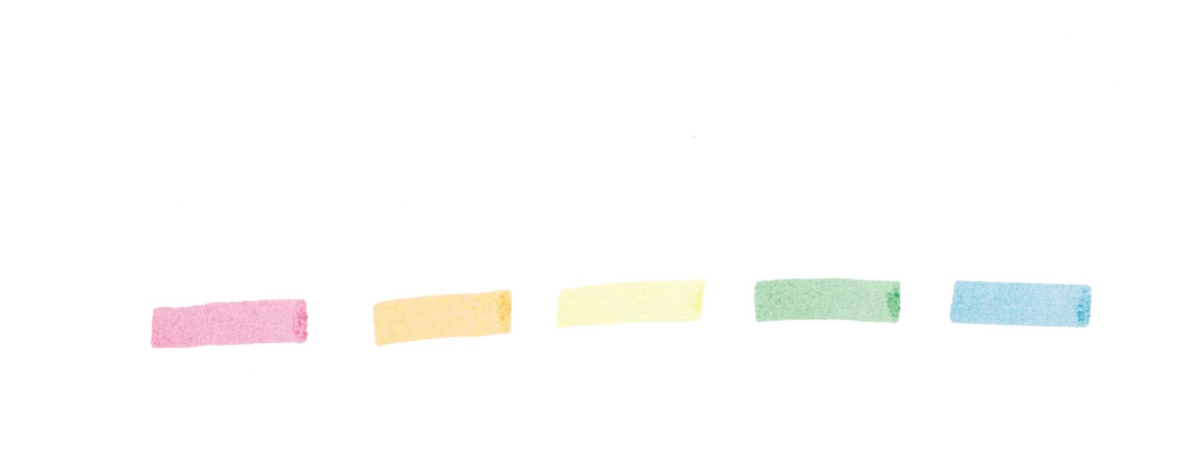

↑削り器の裏・表刃で同時に削るので、もちろん削りカスも2面同時排出

透明度の高いボディの中で,削り器の表裏からスルスルスル……となめらかに削りカスが排出されるのは、なかなかの見応えがある。

しかも刃は、高品質の国産削り刃メーカーである中島重久堂製ということで、切れ味も抜群(もちろんケズール、トガールとも中島重久堂の刃だ)。削るのが気持ちいいな、と感じさせるシャープな刃が2枚も同時に使える贅沢さは、なかなか良いものである。

【著者プロフィール】

きだてたく

最新機能系から駄雑貨系おもちゃ文具まで、なんでも使い倒してレビューする文房具ライター。現在は文房具関連会社の企画広報として企業のオリジナルノベルティ提案なども行っており、筆箱の中は試作用のカッターやはさみ、テープのりなどでギチギチ。著書に『日本懐かし文房具大全』(辰巳出版)、『愛しき駄文具』(飛鳥新社)など。近著にブング・ジャムのメンバーとして参画した『この10年でいちばん重要な文房具はこれだ決定会議』(スモール出版)がある。