2024年2月頃までの冬季の気温は、エルニーニョ現象の影響で例年よりもやや高めの予想。それでもここへきて、日本海側でまとまった降雪があるなど寒さへの備えは必要です。そんななかで、エアコンやオイルヒーターを取り入れていると、年々高くなる電気代が気になるでしょう。 今後の光熱費の状況や、手軽に実践できて節約にもつながる防寒アイデアを、節約アドバイザーの和田由貴さんに教えていただきました。

節約・節電のためにどう見直せばいい?プロが教える、エコな電気の使い方10

今後の暖房代は高くなる? 年々値上がりを続ける電気代のことを考えると、暖房の使用をためらってしまいそうです。今後もやはり値上がり傾向は続くのでしょうか? まずは暖房代を含む光熱費全体の動向をうかがいました。

「2023年12月時点で、火力発電の燃料となるLNG(液化天然ガス)などの燃料費は高くなっている状況です。これを受け、暖房代を含む光熱費として私たち生活者が支払う『燃料費調整額』も2024年1月から値上がりする予定となっています。そのため、光熱費も現在の水準よりやや高くなる見込みです 」

「燃料費が上昇する原因として、社会情勢の影響が挙げられます。日本は資源国ではないので、発電のために使用するLNGや石油などの燃料を輸入に頼っています。そのため、円安が続いたり、戦争などで国際情勢が不安定になったりすると、燃料の輸入価格が高騰します。また、コロナ禍の影響で停滞していた経済が動き出し、電力需要が高まっていることも燃料費が上昇する要因になっています。

なお、現在私たちが支払っている電気代・都市ガス代などの光熱費は、政府が行う事業である『激変緩和措置』が適用されており、直接的な料金負担が軽減されています。しかし、激変緩和措置は2024年4月使用分までの適用となるため、春以降も光熱費は確実に値上がりすると見たほうがよいでしょう」(節約アドバイザー・和田由貴さん、以下同)

過ごしやすさは「温湿度計」で確認!

今後の暖房代も残念ながら上昇傾向にあると考え、エアコンなどの暖房器具の使い方を、あらためて意識する必要があります。そのためにも、冬場の快適な室内環境の目安を知っておきたいところ。どのような状態の室内だと過ごしやすくなるのでしょうか?

「環境省が示している基準では、『暖房時の室温は20℃が目安』 とされています。そのため、暖房器具を20℃に設定するのではなく、室内の温度計を目安にして、暖房器具の設定温度を調整する 必要があります」

さらに、暖かさを感じるためには、湿度の設定も大きく関係するそうです。

「湿度が20%違うと、体感温度が4℃も変わります。 冬は湿度が低いため、最適な室温にしても寒く感じてしまいます。そのため、冬場の室内は温度とともに、大体40~60%を目安に湿度を保つことも重要です。 暖房器具と同様に、加湿器の設定ではなく、室内の湿度計を確認して加湿量を調整しましょう」

もし、部屋に温度計や湿度計がない場合は、温度と湿度がどちらも測れる温湿度計を室内に置いておくと、暖房器具や加湿器を調整しやすくなりますね。

100均グッズでも対策可能!

過ごしやすい室内環境にしたくても、日当たりが悪い、隙間風が通りやすいといった部屋に住んでいると、暖房器具を使っても部屋が暖かくならない可能性がありそうです。そこで和田さんから、賃貸でも手軽にできる、暖房効率を高めるための防寒アイデアを教えていただきました。

・窓際からくる冷気は、丈の長いカーテンで防ぐ!

和田さんによると、部屋が寒くなる原因は『窓際が寒いこと』にあるといいます。 持ち家であれば、断熱性能の高い複層サッシや、寒さが伝わりにくい樹脂サッシに変えて、冷気を遮断する方法もあります。一方、賃貸の場合はどのように対策できるのでしょうか? 「部屋が寒くなる原因として、カーテンと床の間に隙間があることが考えられます。 冷たい空気は下に流れていくため、窓の下から冷気が侵入し、床が冷えてしまいます。また、暖房で暖められた空気は天井に流れますので、部屋の上下で寒暖差ができてしまうのも暖房効率が悪くなる原因になります。 そのため、床に引きずるくらい長い厚手のカーテンで 、窓から流れてくる冷気の侵入を防ぎ、部屋の中で寒暖差を作らないようにすることが重要です」

とはいえ、カーテンの買い替えをするとなると、少し値が張ってしまいます。そこで活用したいのは、100円ショップなどで安価に売っている、カフェカーテンやシャワーカーテンです。

「部屋のカーテンが厚手でない場合は、シャワーカーテンを普通のカーテンの裏に重ねて、カーテンフックに取り付けてみるとよいでしょう。 シャワーカーテンを、普通のカーテンの後ろに1枚追加するだけでも、外からの冷気が伝わりづらくなります。

カーテンの長さが足らず、アジャスターなどで調整しても床まで届かない時には、丈が短いカフェカーテンを普通のカーテンの裾に貼り付け、丈を付け足す 方法もあります。両面テープで貼り付ければ、冬が終わったらすぐに外せますよ」 また、窓ガラスに直接断熱シートを貼ったり、窓枠にウレタンの断熱パネルを取り付ける といった方法も有効。いずれも100円ショップやホームセンターで販売されているので、手頃な値段で簡単に対策できます。

・断熱シートで床から暖かく

窓から伝わった冷気は下に流れていくため、床全体が冷たくなってしまいます。ラグやホットカーペットを敷くだけでも床の冷たさを軽減できますが、その下に「断熱シート」を敷く ことで、さらに効果的な防寒対策が期待できるそうです。

「ウレタンの上にアルミが貼られた断熱シートは、100円ショップやホームセンターなどでも販売されています。ラグやホットカーペットの下に敷くだけで保温性が高まり、熱が床面に逃げるのをかなり防いでくれます」 また、ホットカーペットの下に断熱シートを敷いた場合、低めの設定温度でも十分に暖かくなるとのこと。設定温度を低くすれば、それだけ消費電力も低くなるので、電気代の節約にもつながりそうです。

お手入れや使い分けでも効果抜群

部屋の対策だけでなく、暖房器具などの使い方にも節電のアイデアはあります。

・エアコンフィルターをこまめに掃除する

暖房器具としてエアコンを使っている場合、定期的にフィルター掃除をする必要があります。このお手入れの頻度も電気代に大きく影響します。

「エアコンフィルターを1年間まったく掃除しない場合と、こまめに掃除した場合で比較すると、25%くらい電気代が違います。 とくに、冬場は厚手の衣服や毛布などで使用される、ふわふわとした素材が舞い上がりやすいので、エアコンフィルターが目詰まりしやすくなります。そのため、暖房を多用する今のシーズンは、2週間に1回くらいのペースでフィルターの掃除をする とよいでしょう」

カビや埃を飛散させない! 掃除のプロが教えるエアコンのセルフクリーニング

・エアコンを適切なタイミングで運転する

また、エアコンを使うシーズンになると、「電源をつけたままにしたほうがよい」「外出するときには消したほうがよい」など、使い方についてさまざまな情報が飛び交います。そこで、あらためてエアコンの適切な使い方をお聞きしました。

「エアコンは、電源を入れてから設定温度に到達するまでの時間が、一番消費電力が多く、電気代が高くなります。家で過ごす時間が長くなる時には、設定温度を控えめにして、電源を入れたままにしておく と電気代を抑えられますよ。ただ、30分以上外出するときには、一度消したほうがいいですね」

加えて、風量の設定も迷うところです。電気代を気にして、あえて微風に設定するという考え方もありそうですが、実際はどうなのでしょうか?

「エアコンの風量設定は『自動』にする のが一番よいと言われています。弱い風量の設定のままにしていると、設定温度に至るまで時間が掛かるうえに、電力を消費し続けるので、かえって電気代が高くなってしまう可能性があります」

・加湿器の加湿方式ごとの特性を理解する

暖かく快適に過ごすためには湿度を保つことも重要とうかがいました。そこで加湿器の出番ですが、加湿器にも種類ごとに特性があり、使う場所にも向き・不向きがあるといいます。加湿器は主に3種類ありますが、それぞれ教えていただきましょう。

・スチーム式 「水を沸騰させて気化させるため、加湿量が非常に多く、一気に湿度を上げられるのが特徴です。ただし、水を加熱させる分、電力を多く消費するため、電気代は高くなります」

・超音波式 「水を超音波で振動させて噴霧し、部屋を加湿するのが特徴です。加熱しない分電気代は安いのですが、加湿できる範囲が狭いので、仕事部屋のようなパーソナルな場所で使うのがよさそうです」

・気化式 「フィルターに水を吸わせ、風を当てて自然に気化させる方式で加湿します。加湿量は少ないものの、室内の湿度に応じて加湿量を調整し、安定した湿度を保つことができるので、リビングなど長い時間を過ごす場所に置いておくとベストです。また、電気代が非常に安いのもポイントです」

また、スチーム式と気化式、スチーム式と超音波式といった、2種類の加湿方法を併せ持つハイブリット加湿器なども登場しています。場所や過ごし方などを踏まえて加湿器を選べば、効率よく湿度対策もできそうです。

・暖房器具を適材適所で使い分ける

エアコン以外にも、持ち運びしやすい電気ストーブなどのコンパクトな暖房器具もあります。また、最近ではモバイルバッテリーで暖かくなる電気ひざ掛けや、ヒーターを内蔵した電熱ベストなど、便利な防寒アイテムが多数登場しています。

モバイルバッテリーから給電できるUSB給電式の電気ショールなら、場所を問わず使用できそう。小泉成器(コイズミ)「USBショールブランケット」 8,800円(税込)

「一人のときと、家族でいるときとで、暖房の使い方は違うと思います。部屋に一人でいるときには、自分だけが暖まれるように電気ひざ掛けを使用する。家族でいるときには、エアコンで部屋を一気に暖める。お手洗いや洗面所など、ピンポイントな場所で短時間だけ使いたいときは、すぐに暖まる電気ストーブを使う。このように、それぞれの暖房器具の特性をよく知って、適材適所でアイテムを使い分けることも大切です」

暖房器具や防寒アイテムを用途や場所に応じて使い分けることで、電気代を抑えつつ効果的に防寒できますね。

無理なく実践できる防寒アイデアで、今年の冬は上手に節約しながら、暖かく快適に過ごしてみませんか。

Profile

節約アドバイザー / 和田由貴

消費生活アドバイザー、家電製品アドバイザー、食生活アドバイザーなど、幅広く暮らしや家事の専門家として多方面で活動。環境カウンセラーや省エネルギー普及指導員でもあり、2007年には環境大臣より「容器包装廃棄物排出抑制推進員(3R推進マイスター)」に委嘱されるなど、環境問題にも精通する。「節約は、無理をしないで楽しく!」がモットーで、耐える節約ではなく快適と節約を両立したスマートで賢い節約生活を提唱している。著書に、「即実践! 即効果! 節約のプロがおしえる家計防衛術」(辰巳出版)、「月3万円貯まるムダなし生活術」(永岡書店)、「快適エコのライフスタイル 冬の省エネ生活」(NHK出版)、「めざせ!ごみゼロマスター」シリーズ(WAVE出版)など多数。

例年にも増して、厳しい暑さが続きます。電気代高騰の懸念や政府による節電の呼びかけを受け、省エネに努めながらも健康的に過ごすには、エアコンとひんやりアイテムとの併用が効果的。エアコンで部屋を冷やし、グッズで自分やその周辺を集中的に冷やす———節約アドバイザーの丸山晴美さんに、そのコツとおすすめグッズを教えていただきました。

まずはおさえておくべき、

最初に、夏の暮らしに欠かせなくなっているエアコン(クーラー)を、できるだけ省エネで稼働させるポイントを5つ紹介しましょう。

「エアコンの設定温度を1℃上げると、電気代は約10%の節約になります。住環境や人によっても快適な室温は変わりますが、設定温度を今より1℃上げて、扇風機やサーキュレーターを併用して過ごしてみてはいかがでしょうか? 推奨される室温は28℃ですが、私の場合、エアコンの設定温度を29℃にして、扇風機を併用しています。

エアコンを付けてしばらくして室温が下がったら、風量を弱設定に変えるということも意識してみてください。自動運転よりも、弱設定の方が、消費電力は減ることもありますが、常に弱設定にすると反対に冷房効率が悪くなることもあるので、上手に使い分けましょう。

また、エアコンのフィルターが汚れているのも、消費電力がかさむ要因です。2週間に1度はエアコンのフィルターのホコリを除去するお手入れをしましょう。掃除機で吸う程度なので、5分もあれば済みます。

忘れがちなのが、室外機の日除け対策。室外機に直射日光が当たり、周りの温度が高いと、室外機からの熱の排出がしにくくなるので、冷房効率が下がり消費電力も増えてしまいます。室外機に直射日光が当たらないように、パネルを設置するなど日陰を作る工夫をしましょう」(節約アドバイザー・丸山晴美さん、以下同)

おさえておきたいエアコンの節電方法5 1.エアコンの設定温度は、快適温度よりも+1度を心がける 2.エアコン使用時は必ず、扇風機やサーキュレーターを併用する 3.エアコンのフィルターのホコリは2週間に1度のペースで掃除する 4.部屋が冷えてきたら、エアコンの風量は弱設定に切り替える 5.室外機の日除け対策をする

買い足し不要! エアコンの節電を意識した上で、次に取り入れたいのは、家にあるものでできるお手軽な冷却方法です。ちょっとしたことですが、やるのとやらないのでは、大きな差が出るはずです。

1.「水で濡らしたタオル」で帰宅後の熱を拭き取る

暑い時期は、水で濡らして軽く絞ったタオルをチャック付きビニール袋に入れて冷蔵庫と冷凍庫に常備しておきましょう。

「寝起きや帰宅時の蒸し暑さをなんとかしたいとき、すぐにエアコンを付けて、強風で部屋の温度を下げようとしていませんか? エアコンをつける前に、一度、換気をするように心がけましょう。これをするだけでも、部屋にこもっている熱を逃してくれ、冷房効率を上げてくれます。このとき、部屋の換気をしつつ、冷却効果の高い手首や首、ひじの内側やひざの裏側、こめかみなど、血管と皮膚が近い部分を冷やすと効率よくクールダウンができます」

2.「冷凍ペットボトル」に風を当てて、湿度も下げる“冷風扇”に

部屋の湿度を下げて、冷風も作り出す画期的なエコ対策がこちら。

「2Lのペットボトルに8割ほど水を入れて凍らせます。ペットボトルの表面から水が出るので、必ずお皿やボウルなどの少し深めの容器に凍ったペットボトルを置きましょう。後ろから扇風機の風を当てると、ひんやりとした冷たい風になりますよ。ペットボトルから結露が出るので、部屋の湿度も下げてくれます。寝苦しいけれど、エアコンを付けっぱなしで寝たくないとき、この方法で扇風機を使えば、寝苦しさが軽減できます」

3.「遮光カーテン」で熱伝導を妨げ、夏は涼しく冬は暖かく

窓から入ってくる熱伝導を防ぎ、エアコンの効きを上げてくれるのが遮光カーテンです。

「夏に屋外から入り込む熱エネルギーの約70%が窓からだと言われています。西日が当たる部屋は特に、在宅する日中も遮光カーテンを引いて、窓から入る熱をシャットダウンするように心がけましょう。朝、出社するときに遮光カーテンを閉めるとことを意識するだけでも、外気からの熱の侵入を減らすことができます」

4.夕方以降に、ベランダや玄関へ「打ち水」を

お風呂の残り湯でもできて、涼しさと掃除効果が得られる打ち水。

「打ち水は、日本の古き良き習慣です。玄関やベランダのアスファルトやコンクリートにこもった蓄熱を減らすことができ、打ち水をした部分を通る風の温度も低くなるので、室内に入ってくる熱気が減らせます。ただし、打ち水をする時間帯には注意。太陽が照り付けている日中に行うと、蒸気が上がり、余計に蒸し暑くなってしまいます。日が落ちかけた夕方に、植物の水やりついでにお風呂の残り湯で行うといいでしょう」

グッズをプラスして快適に! 自分自身の体感温度が下がれば、快適に過ごせます。効果的にクールダウンができるマイ・クーラーアイテムもチェックしておきましょう。

・ お風呂や化粧水に加えればひんやり爽快な「ハッカ油」

北見ハッカ通商「ハッカ油ボトル(中栓付属) 」20ml 1080円

薬局や雑貨店などで手に入るハッカ油。こちらが肌の表面に触れると、ひんやり効果が得られます。使い方は、お風呂に数滴たらすだけでOK。「スーッとするので、湯上がりのほてりが鎮められます。ただし、あまり入れ過ぎると寒さを感じたり、肌荒れの原因になったりするので、数滴にしましょう。わたしは手作り化粧水を使っているのですが、化粧水の中にも数滴加えて、入浴後の肌ケアに使うと、スーッとした清涼感が得られます」

・電気を使わずひんやりをキープする「ネッククーラー」

SUO「クールリング M 」3520円

冷蔵庫や冷凍庫で冷やしたものを首にかければ、熱を効率よく下げてひんやり快適にしてくれるのが、ネッククーラー。「植物由来の冷却素材で、28度以下の室温で自然に凍結するクールリングです。冷蔵庫で約15〜20分、または冷凍庫で約10分冷やせば、使用から60分くらいまでは体感温度を−3℃に保てます。カラバリが豊富なので、お気に入りのデザインを見つけるのも楽しい。18度で自然凍結するシリーズもあり、こちらはアイシングに使えます」

・お出かけ時のクールダウンには水でぬらす「冷感タオル」

白元アース「アイスノン 極冷えタオル 」1078円

水にぬらしてひんやりするタオルは、外出時のクールダウンに最適です。「生地にテイジンの接触冷感素材“COOLSENSOR EX”を採用し、触れるとひんやりする接触冷感が得られます。さらに、タオルに水を含ませて、水滴が垂れてこない程度に絞り、広げて数回振ることで生地がより冷たくなります。紫外線遮断率約95%のUVカット機能が付いているので、首元周りの日焼け予防にも効果的。洗濯をしてくり返し使えます」

・テレワークスペースに! 家中どこでも使える「ポータブルクーラー」

シロカ「除湿機能付きポータブルクーラー 」参考価格3万9800円

ポータブルクーラーとは持ち運びできるコンパクトなクーラーであり、スポットを冷やしたいときに便利。「室外機が必要なタイプもありますが、コンパクトな室外機不要なタイプは片手で持ち運びができるし、自分の周辺だけを効率的に冷やせます。除湿機能が搭載されているので、梅雨の室内干しの洗濯物乾燥や冬の結露対策などにもなり、一年中活躍シーンがあります」

・深部体温の上昇を効率的に下げる、充電式の「ハンディクーラー」

エレス「アイクール ポルタ 」3278円

凍ったペットボトルや保冷剤を当てた時のような役割をしてくれる、音を気にせずに使えるクールダウンアイテム。「手のひらにすっぽりと収まる形状で片面には、約15℃に冷える冷却プレートが付いています。冷却プレートを当てて手のひらにある静脈と動脈をつなぐ血管を冷やせば、体の中心の深部体温の上昇が、首元の太い血管を冷やすことでも血液の温度上昇が抑えられます。無音な上に、軽量でコンパクトなので、いつでもどこでもサッと取り出して使える手軽さも魅力です」

・部屋着に取り入れたい! 汗を吸い取る「ステテコ風ボトム」

ユニクロ「コットンリラコ ショートタイプ 」990円

体の熱や汗を吸い取り、肌の表面をサラッとしてくれるステテコのような素材が、部屋着にはぴったり。「ユニクロのリラコは、ステテコを参考にして生み出したアイテムだと言われています。わたしにとって、夏の部屋着としてリラコは必需品になっています。薄手で軽くて涼しい、汗をよく吸い取ってくれる素材を着るだけでも、クールダウン効果は高くなります。ほかにも冷感素材の肌着やシーツを取り入れるのもいいですね」

※商品の価格はすべて10%消費税込みです。

クールダウン効果のあるアイテムを買い足したり、家にあるものを上手に活用したりすることで、マイ・クーラーアイテムは増やせるもの。取り入れやすいテクニックやアイテムから実践して、エコにつながる涼しさを手に入れましょう。

【プロフィール】

節約アドバイザー / 丸山晴美 節約アドバイザー、ファイナンシャルプランナーの資格を持つ。分かりやすく、楽しく、賢く節約するをモットーにテレビや雑誌などのメディアで活躍中。『節約家計ノート2023』(東京新聞)10月発売予定、共著『50代から知っておきたい!年金不安、解消します』(幻冬舎)、『1年で100万円貯まるすっきりお片づけ生活』(宝島社)ほか、書著多数。https://www.maruyama-harumi.com/index.html

2021年の秋から、電気料金が継続的に値上がりしています。今、手元に来ている明細は、エアコン使用前のもの。梅雨が明けて本格的な夏日を迎えている中、さらに請求金額が上がることは必至です。とはいえ、熱中症対策やペットのためにも涼しい環境の確保は欠かせません。そこで、無理なく今日から行える消費電力抑制テクを、住生活ジャーナリストの藤原千秋さんに教えていただきました。

まずすべきこと。節電マインドを育むために

具体的な節約術に入る前に、光熱費の変動に対する感度を上げておくことが大切だという藤原さん。

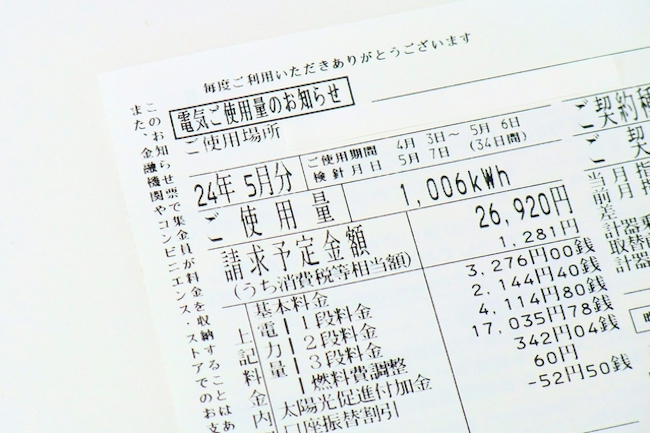

「電気代やガス代などの光熱費は、契約している会社や地域によって、請求月の間隔にばらつきがあります。ちなみにわが家の場合は、電気とガスを東京ガスの契約で一括にまとめているのですが、使用月から請求月の間には3ヵ月のズレがあります。つまり、真夏を迎えた今の時期に支払う電気代は、エアコンを全く使用しなかった春のもの。8月の猛暑日に使った電気代の請求がくるのは、11月くらい。忘れた頃に請求書が来るので、電気代の節約意識にスイッチが入りにくいのが盲点になります。

そこで、今後のためにおすすめしたいのが、ガスや電気の明細が届いたら、使用期間と使用量(kWh)と金額を家計簿にメモすること。これをしておくと、どの月にどれくらいの使用量だったのか、また、単価の変動にも意識が向くようになります。家計簿にメモしなくても、ガスや電気の使用量に関する明細をファイルにまとめて、前年比を比較するのもいいでしょう」(住生活ジャーナリスト・藤原千秋さん、以下同)

必要ないものはカット!

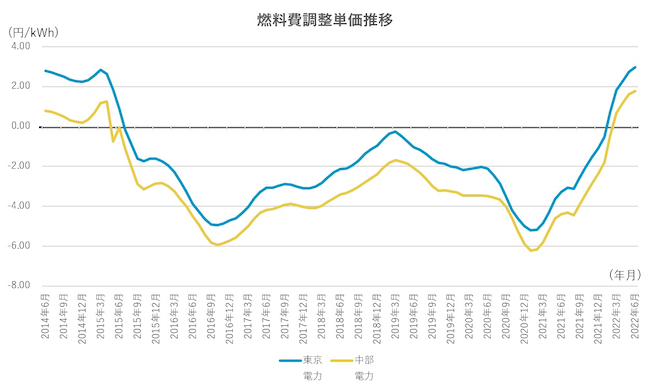

出典:エネマネX(スマートブルー株式会社) 「経済産業省および電力会社各社資料より作成」

電力の効率的な利用による省エネに関する取り組みを発信している「エネマネ」の調査によると、燃料費調整単価は、2021年3月から急激に上昇していることがわかっています。

「わが家は5人家族なのですが、この1年で使用電力量は少し下がっているにもかかわらず、請求金額は年間で3万円以上、増えています。この電気代、今後も高止まりする可能性が高いと言われているので、節電対策は真剣に取り組んでいきたいところです」

必要ないものや優先度の低いものは?

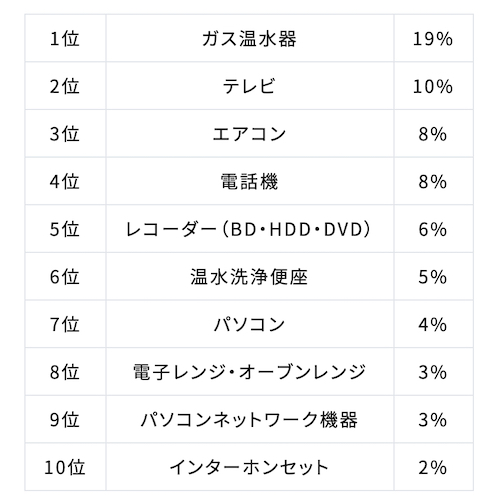

※資源エネルギー庁 平成24年度待機時消費電力調査より ※ガス温水器はガス給湯付きふろがまを含む

資源エネルギー庁が公開している資料によると、待機電力量の高いTOP10は上記の通り。

「ガス温水器って意外ですよね。キッチンや浴室など、使用場所が多い上にコンセントから抜けるものではないので、ここは仕方がないところ。見直せるのは、テレビやレコーダー、温水洗浄便座あたりでしょうか。電子レンジやオーブンレンジも節電エコタップに繋げて、こまめにスイッチをオフにすれば、待機電力が節電できます」

ゲーム感覚で取り組みたい!

ここからは、藤原さんおすすめの具体的な電気代節約テクを10個、紹介していきましょう。

1.契約アンペアの見直し

契約アンペアは電気代の基本料金を左右します。まずはここをチェックしてみましょう。

「契約アンペア(略称A)とは、同時に使える電力の上限です。10〜60Aの中で7段階に分かれていますが、アンペア数が倍になると基本料金も倍になります。ひとり暮らしや夫婦世帯ならば30〜40Aが平均ですが、低めに設定し、電子レンジとドライヤーは一緒に使わないなどの工夫をすれば、電気代の節約が可能です。なんとなく契約している方は、本当にそのアンペアが必要なのかどうか、一度、チェックしてみましょう」

2.エアコンの同時使用台数を決める

この時期、欠かせない存在のエアコン。少しでも電気代の節約になる使い方になる心がけとは?

「真夏の間は、ペットがいる家庭では留守にする時間帯でもエアコンをつけっぱなしにする必要があると思います。そこは必要経費ですよね。とはいえ、いくつか節電ポイントはあります。その一つが、同時に付ける台数を決めること。お子さんが2人いるからといって、それぞれの部屋でひとり1台のエアコンを付けるのではなく、日中はリビングに集う、寝るときはどこか1台のエアコンを付けて、サーキュレーターで冷風を広範囲に循環させる、という方法もあります。真夏の間は、寝る部屋を1カ所にまとめられる家庭もありそうですね。電気代を節約するという目的を主にするならば、生活スタイルを多少変えることも検討してみるといいでしょう」

【関連記事】節約アドバイザーが解説する、エアコン(冷房)のお得な使い方

3.エアコン+サーキュレーターのセットで使う

エアコンの設定温度は電気代に大きく影響します。

「エアコンの温度を1度上げると約10%の節電になると言われています。温度を上げて強風にするだけでも、涼しさは上がりますし、サーキュレーターを併用すれば、冷気を部屋中に効果的に広げることができます。エアコンの設定温度をいつもより2度上げて強風設定にする。そして、サーキュレーターを併用するのはいかがでしょうか」

【関連記事】一年中快適空間に。 エアコンの上手な使いこなし方

4.テレビの主電源を切る

最近はほとんどテレビを見ていないにもかかわらず、なんとなく主電源をつけっぱなしにしている方は少なくないはず。

「テレビ離れをしているのであれば、主電源は消しましょう。もし、朝や夜など、一定のテレビを見る習慣があるのであれば、電源タップをかませて、そのスイッチを切ることで待機電力が発生しないようにするのもポイントです。HDDレコーダーで週間録画をしている場合でも、レコーダーのみの電源を入れておけばOK!」

5.温水洗浄便座をオフにする

テレビと同様、温水洗浄便座もなんとなくつけっぱなしにしている家電のひとつ。

「エアコン使用で電気代の上がる季節にコストカットするという意味では、ここはオフにしたいところ。便座がひんやりするのは嫌ならば、貼り付けるタイプのシートを取り入れてもいいですね。どうしても温水洗浄をしないと気が済まないという家族がいる場合は、使うときのみ電源を入れてもらうというのも手です。生活する上で優先順位の低い家電といえるので、節約のためにオフするというのは一つの選択肢ではないでしょうか」

6.朝の5時〜8時は換気タイムに

部屋の換気は、快適な住環境を保つために大切なこと。

「夏場は起きてすぐにエアコンを付けている方もいるかもしれませんが、比較的涼しい早朝から数時間は、しっかりと換気をする時間と決めてしまうといいでしょう。ちょっと大胆な方法にはなりますが、自宅にいる中でどうしても暑さが気になる場合は、着ている服の上から霧吹きで水をかけるといいですよ。

お風呂掃除をしているときに、まちがってシャワーの水をかぶってしまったことがあるのですが、夏だしすぐ乾くと思って、そのまましばらく過ごしていたら、寒いくらいに涼しさを感じました(笑)。その体験をヒントにしたテクニックです。ペットにも水の霧吹きなどで体を少し濡らしてあげながら、体感温度を下げて朝の数時間を過ごしてみませんか」

【関連記事】“空調のプロ”ダイキンに聞く、「換気」の正解

7.洗濯乾燥機の使用を減らす

家事の時短アイテムとして洗濯乾燥機を使用している方は、エアコン使用分の節電対策として、洗濯物を干すようにしてもいいかもしれませんね、という藤原さん。

「洗濯乾燥機は時短に貢献してくれる便利家電ですが、電気代がかかる存在でもあります。夏は数時間で洗濯物が乾くので、ここは節電ポイントにしたいところです。干す作業をカットして乾燥機に頼ってきた方ならば、最初はバスタオルだけでも干してみると、乾燥機の負担をグンと減らせます。厚手のバスタオルは特に乾きにくいので、これだけでも節電効果は大きいはず。また、例えば7分あれば4人家族分くらいの洗濯物は干せるので、好きな曲2 曲分とか、音声メディアを聞きながらなどの工夫をしながら、節電のために乾燥機の使用を減らしてみることをおすすめします」

8.日中はカーテンを閉める

暑い時期だからこそ意識したいのが、カーテンによる断熱。

「日中はカーテンを開けて明るくしておくのが常識だと考えてしまいがちですが、夏場は日の光が差し込むほどに部屋の温度が上がってしまうので、断熱のためには日中もカーテンを閉めておくことをおすすめします。自宅でお仕事をする方でも、遮光カーテンでない限りは暗電気をつけなくても十分に過ごせると思います。もともと日中は不在にする方ならば、明るさを気にする必要はありませんね」

9.つけっぱなし電源を総点検する

ムダな待機電力は思わぬところにあるもの。

「充電が満たされているのに電源につなぎっぱなしのパソコン、スマホ、タブレット。ほとんど使っていないスマートスピーカー。ほかにも、なんとなく電源につなぎっぱなしのものは意外とあります。一度、自宅の中のコンセントを総点検してみましょう。節電タップを取り入れることで、ほんのひと手間でスイッチをオフできるものが見つかるはずです。電気使用量のかさむ夏場の節電のために、しばらくは使用を控えられる家電もありそうです。電気代が上がっている今、優先順位の低いものを思いきってやめるという選択肢も検討してみましょう」

10.オフシーズンはエアコンのブレーカーを切る

エアコン専用のブレーカーを切れば、待機電力カットに。「エアコンは夏と冬しか使わないもの。使用季節以外はコンセントを外しておくようにすると待機電力がカットできますが、もう一つ、心がけたいのがエアコン専用のブレーカーをオフにすること。使わない電源は元から切ることを習慣にすると、節電につながります」

この季節の電気代節約といえば、やはり、エアコンの消費電力が一番のポイント。冷却ジェルマットで首や手首を冷やしたり、こまめに水風呂に入ったり、冷却インナーを着たり、スイカなどの体を冷やす食べ物を摂ったりすることも節電効果につながります。なんとなく付けっぱなしにしていた待機電力の見直しとともに、暑さ対策の工夫ができるといいですね。

【関連記事】リバウンド知らず! 節約はルール次第で気づいたら貯まる&貯まり続ける

【プロフィール】

住生活ジャーナリスト / 藤原千秋

住宅メーカーで勤務の後、2001年から、オールアバウト「住まいを考える」サイトガイドに就任、住宅関係専業のライターとして活動。プライベートでは三児の母。自身も子どもも花粉症やアレルギーに悩まされ、花粉対策の試行錯誤を続けてきた経験あり。ラジオや新聞、雑誌などで活躍するほか、『忙しい人の人生が整う 家事の習慣』(西東社)の共同監修、『人生をピカピカに 夢をかなえる掃除の習慣』(朝日新聞出版)の監修を務める。