引っ越しの際に、運送会社のスタッフが壁面やドアの周りに “緑色のテープ” でクッションシートを貼っているのを見たことがあるだろうか? あの緑色のテープは「養生(ようじょう)テープ」と呼ばれるもので、建築現場や物流、引っ越しなどの現場では欠かせない道具のひとつ。最近は100均でも複数色の養生テープから選んで買えるようになり、すっかり一般化したなぁという感はあるが、ひょっとしたら明確には知らなかったという人もいるかもしれない。

養生テープは、ガムテープなどの粘着テープと違い、最初から剥がす前提で作られている。粘着力が強すぎないので、壁紙などに貼ってもダメージを残さずきれいに剥がすことができるのが特徴だ。だからこそ引っ越しなどで多用されているわけだが、この再剥離能力は、ポスターや貼り紙といった掲示物を貼り出す際にも活用されているそう。便利アイテムであることは間違いないのだが、正直なところ貼り紙などの掲示用としては、従来の養生テープには決定的な弱点があるのだ……。

完全に透明なのに再剥離&手で切れる不思議な養生テープ

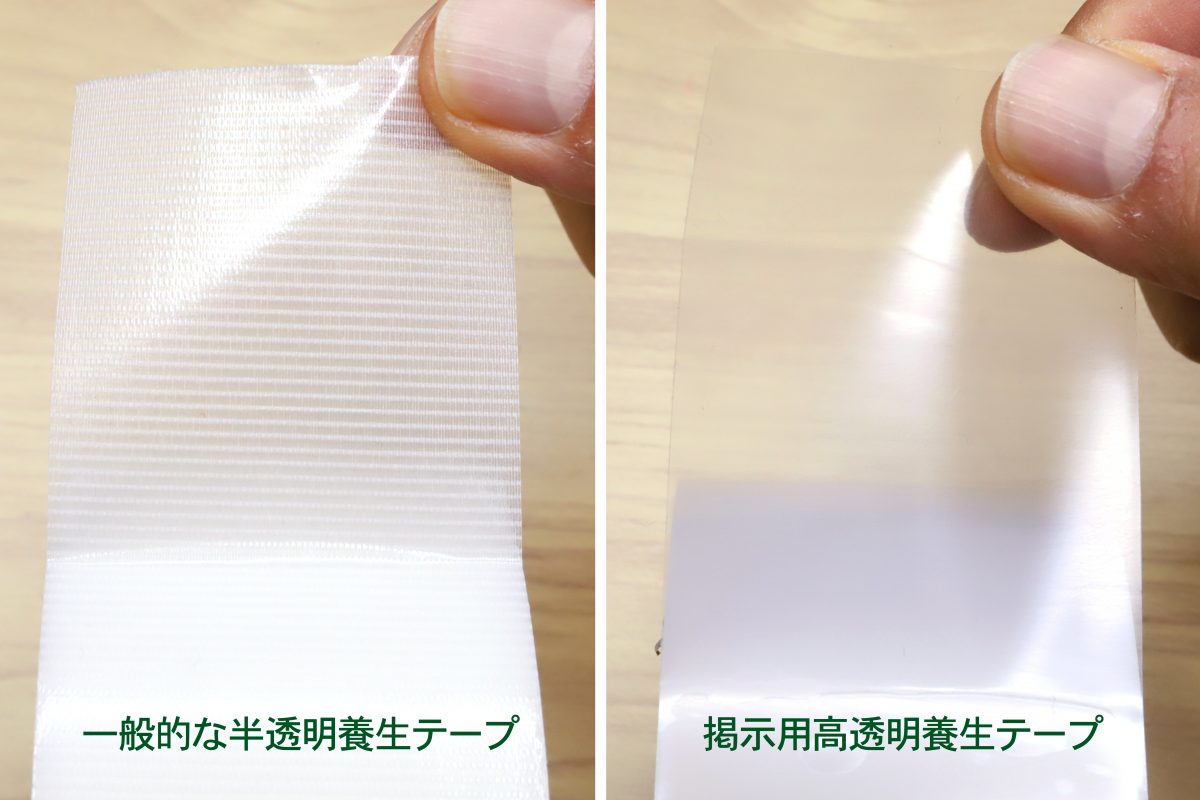

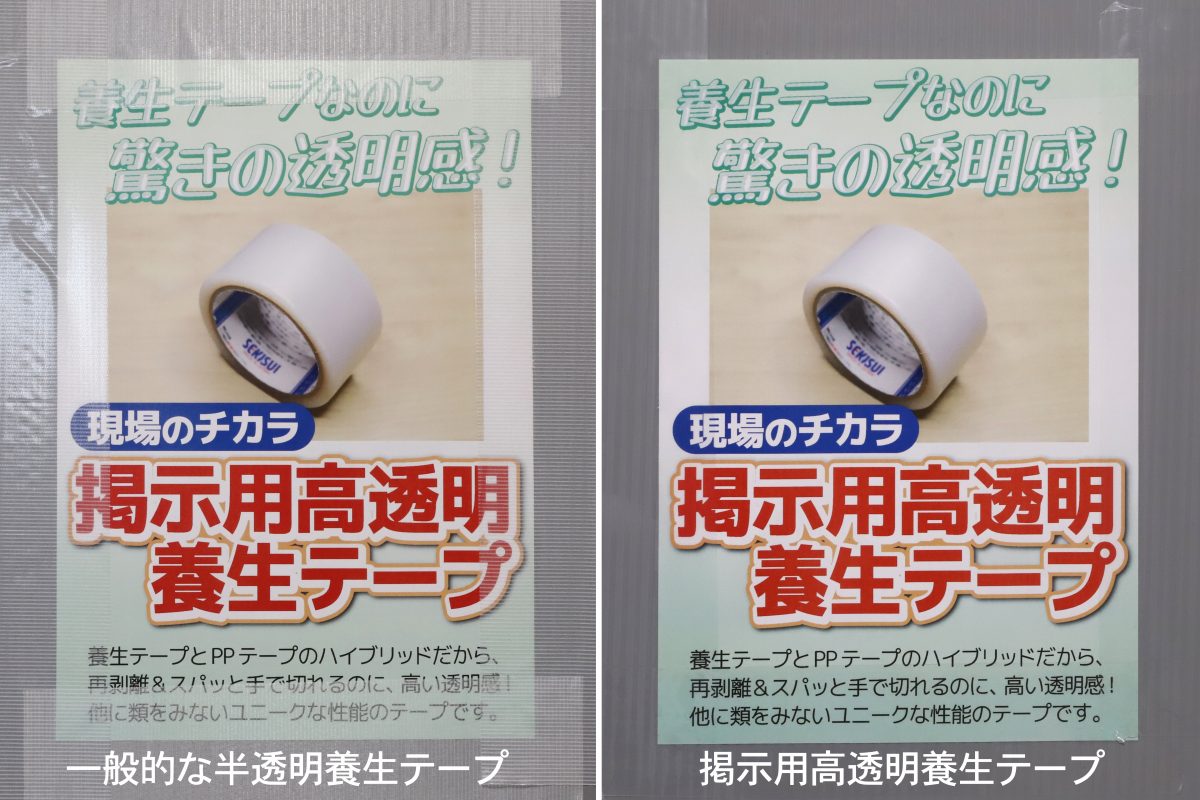

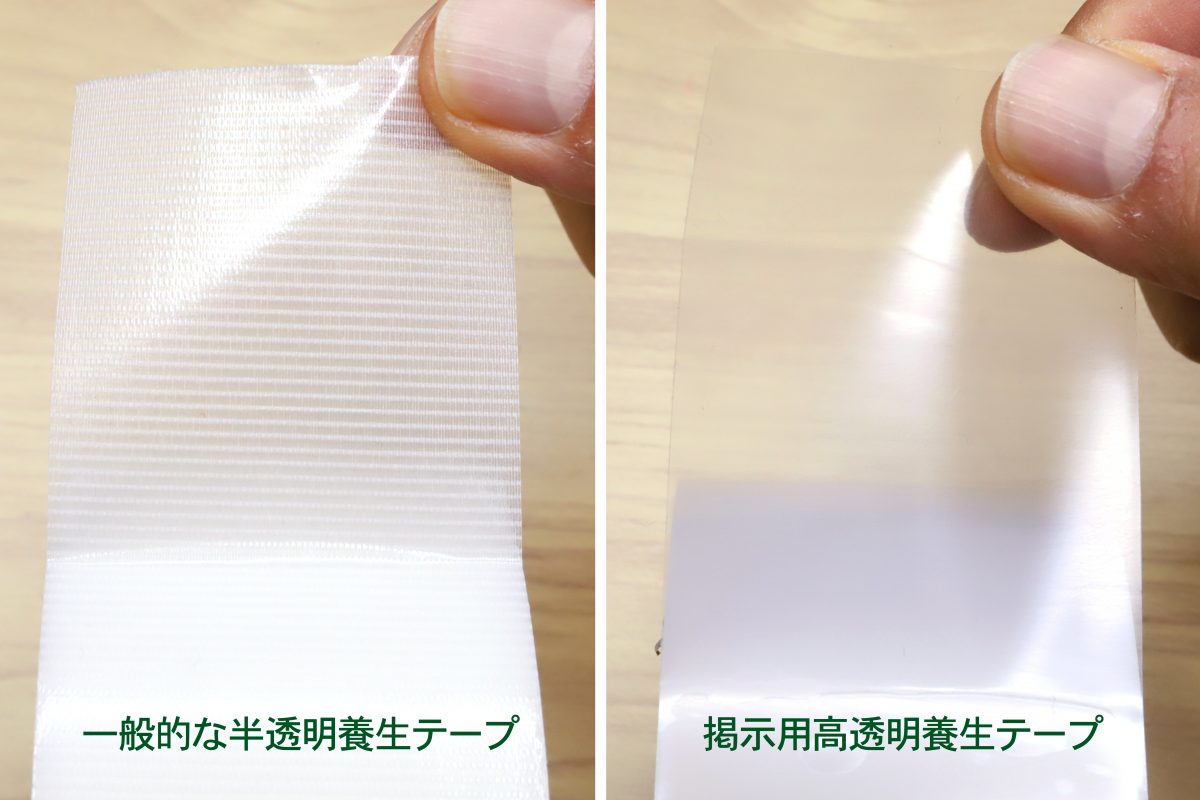

養生テープは、基材(粘着材を塗布するベース)にポリエチレンの繊維を縦横に編んだもので作られている。表面に細かい網目があるので手で簡単に切ることができるのだが、素材の特質上テープ自体が半透明なので、貼りものに使うと、どうしてもフチをテープが覆い隠してしまい、見えない部分ができてしまう。

とはいっても、養生テープはその名の通り、建築・引っ越しの現場での養生(壁などに傷・汚れが付かないよう保護する)がメインの役目。掲示物を貼るのは有り体に言えば「じゃないほうの仕事」と言えるだろう。

ところが、2023年12月に、「じゃないほう」のために養生テープが新開発された、というリリース情報が発表され、と文房具界隈の一部が軽くザワついた。その養生テープこそ、オフィス通販ASKULの「現場のチカラ 掲示用 高透明養生テープ」(以下、掲示用養生テープ)である。

ASKUL

現場のチカラ 掲示用 高透明養生テープ

330円(税別)

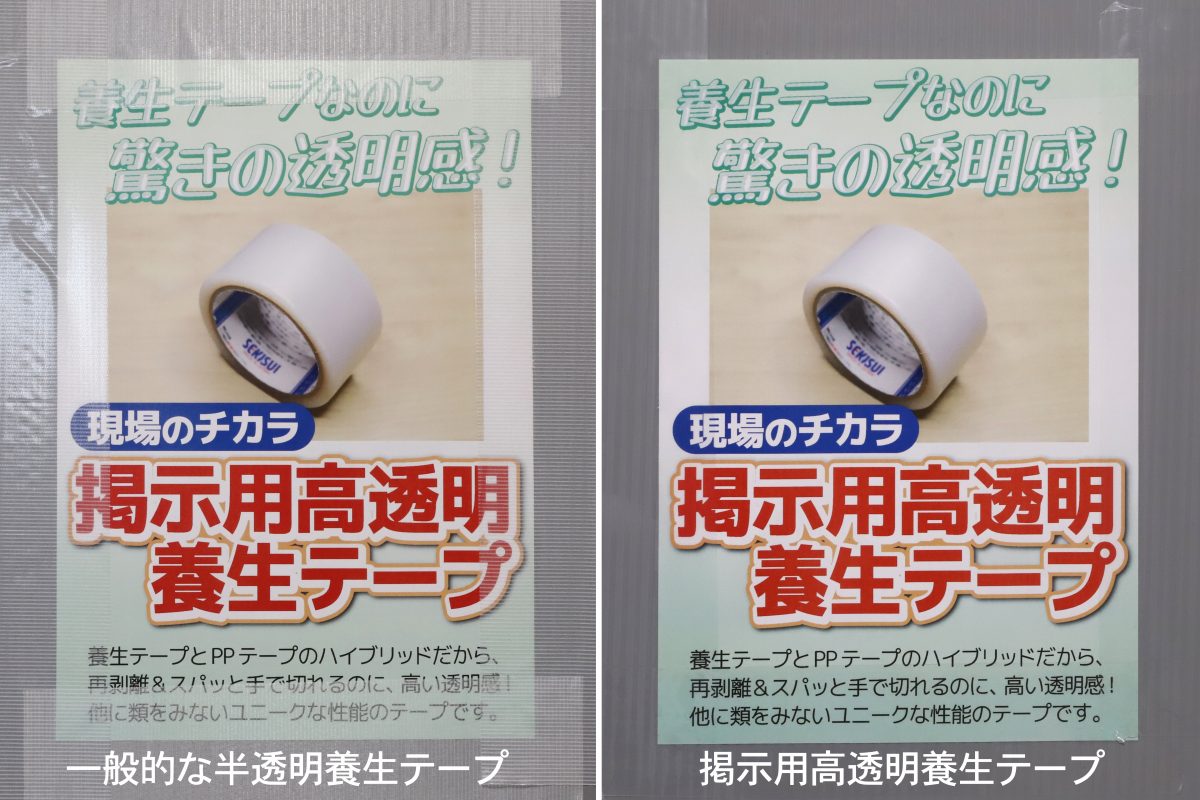

ロールの状態では少々分かりにくいかも知れないが、引き出してみればなるほど、確かに透明性が非常に高い。これまでにも半透明の養生テープは存在したが、従来品と比べてみるとその差は歴然。完全に別物のテープと言っても良いレベルだ。従来品であれば肉眼でもはっきり見えるはずのテープ基材繊維がまったく確認できないので、そもそも本当に養生テープなのか? という疑念すら湧いてしまうほど。

・粘着力と再剥離性は?

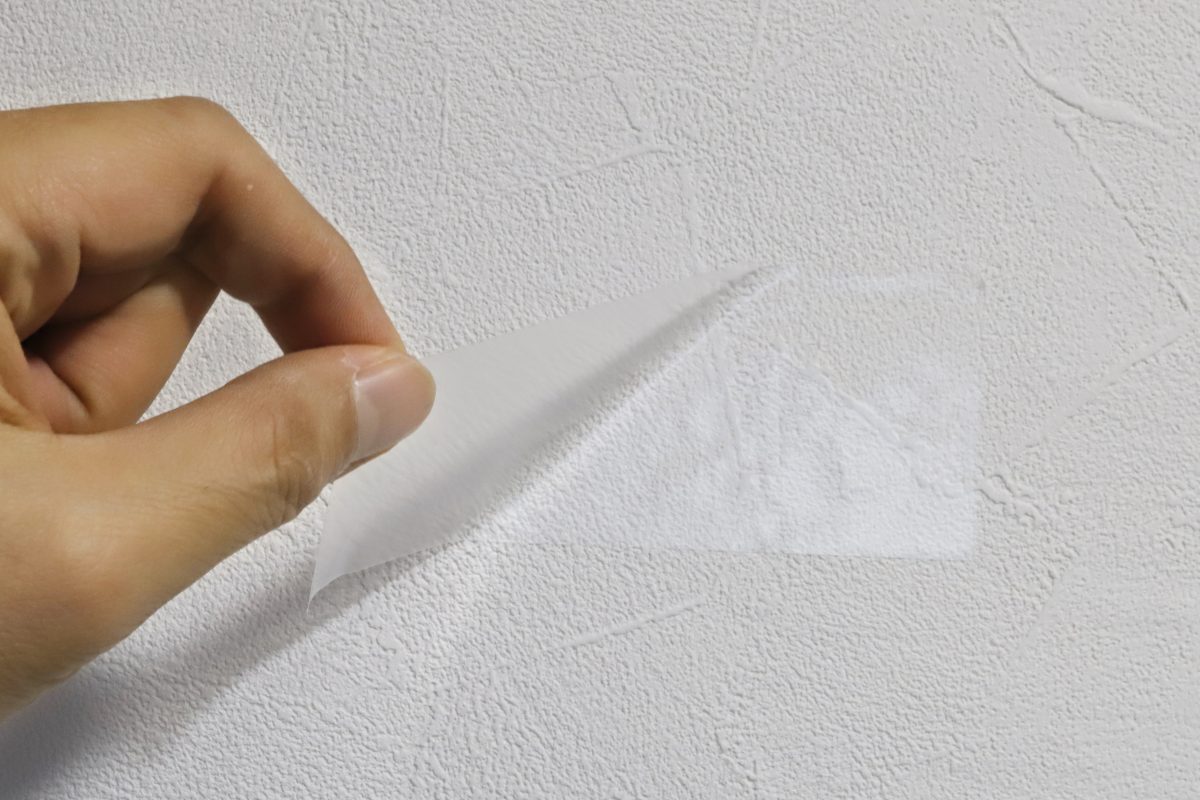

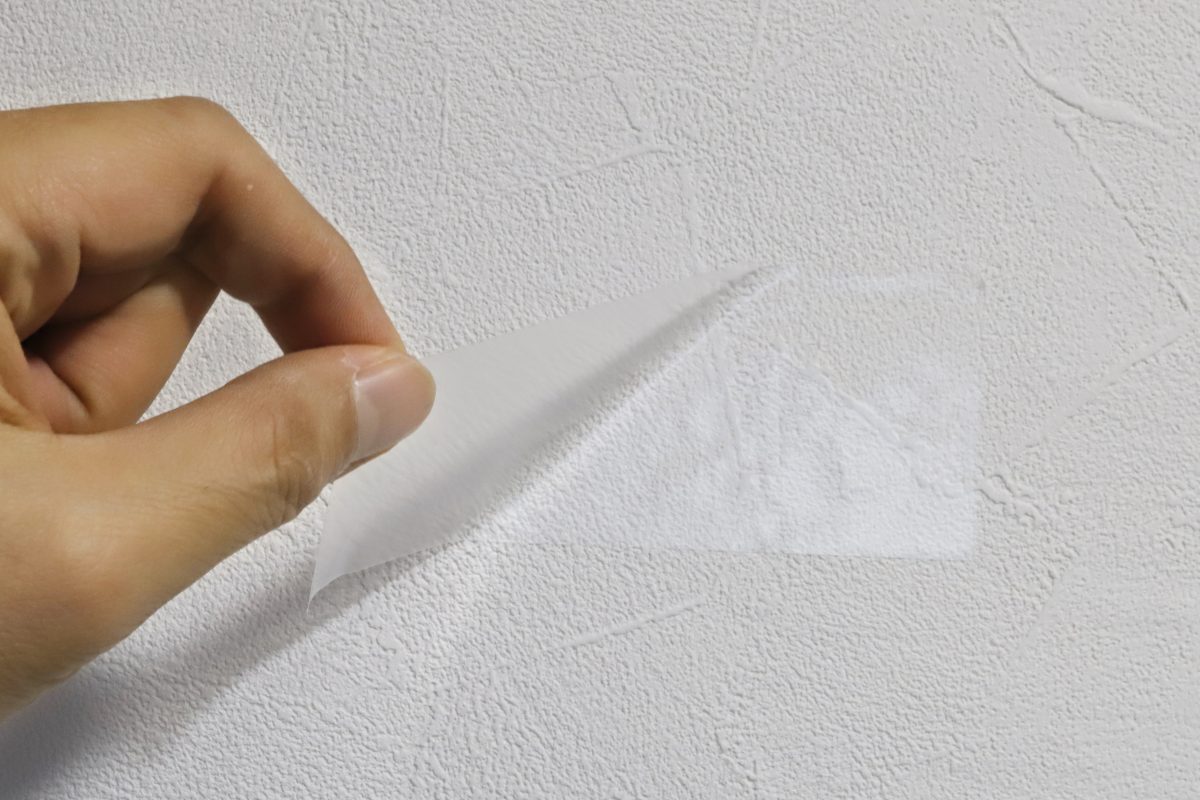

掲示用養生テープは、粘着力に関しては、明らかに剥がす前提のテープだと分かる弱さで、壁紙やダンボールに貼って剥がしても、ダメージはほぼ残らなかった。試しに従来の養生テープと比較してみたが、粘着力はほぼ同等程度。これなら安心して、養生目的で使用できそうだ。

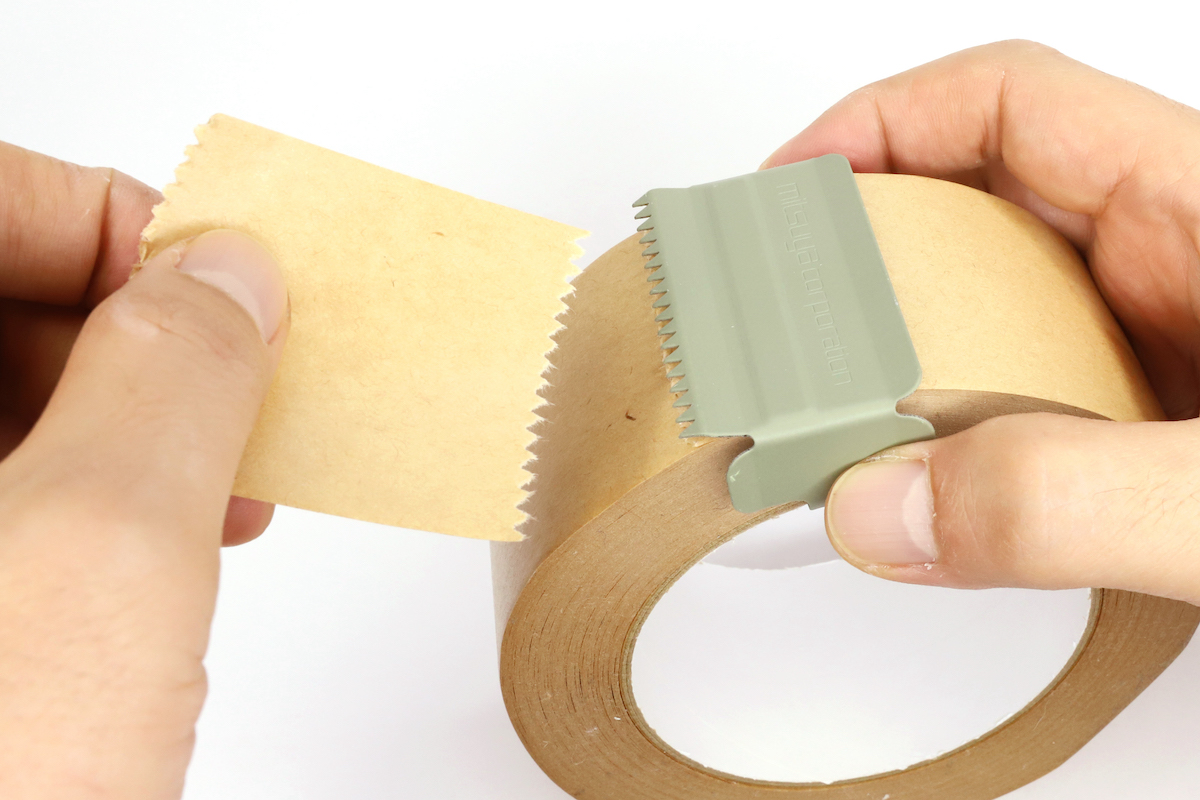

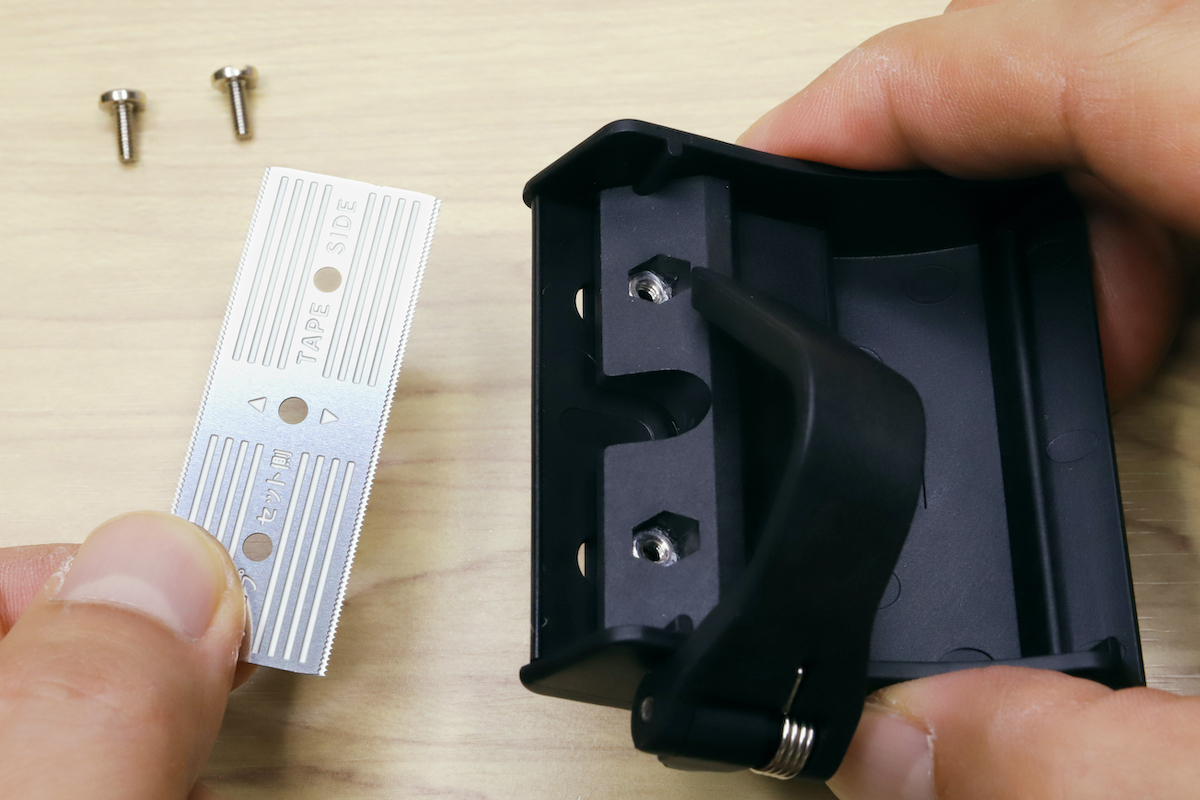

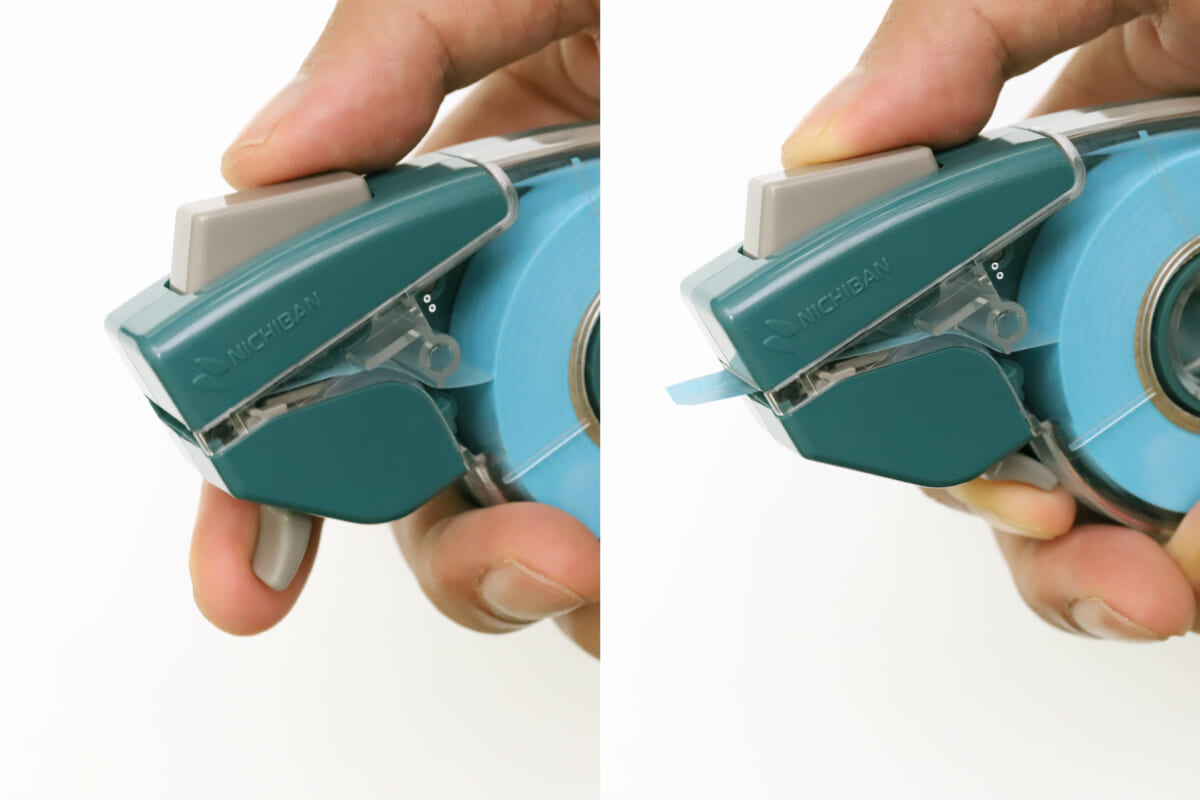

・手で楽にカットできるか?

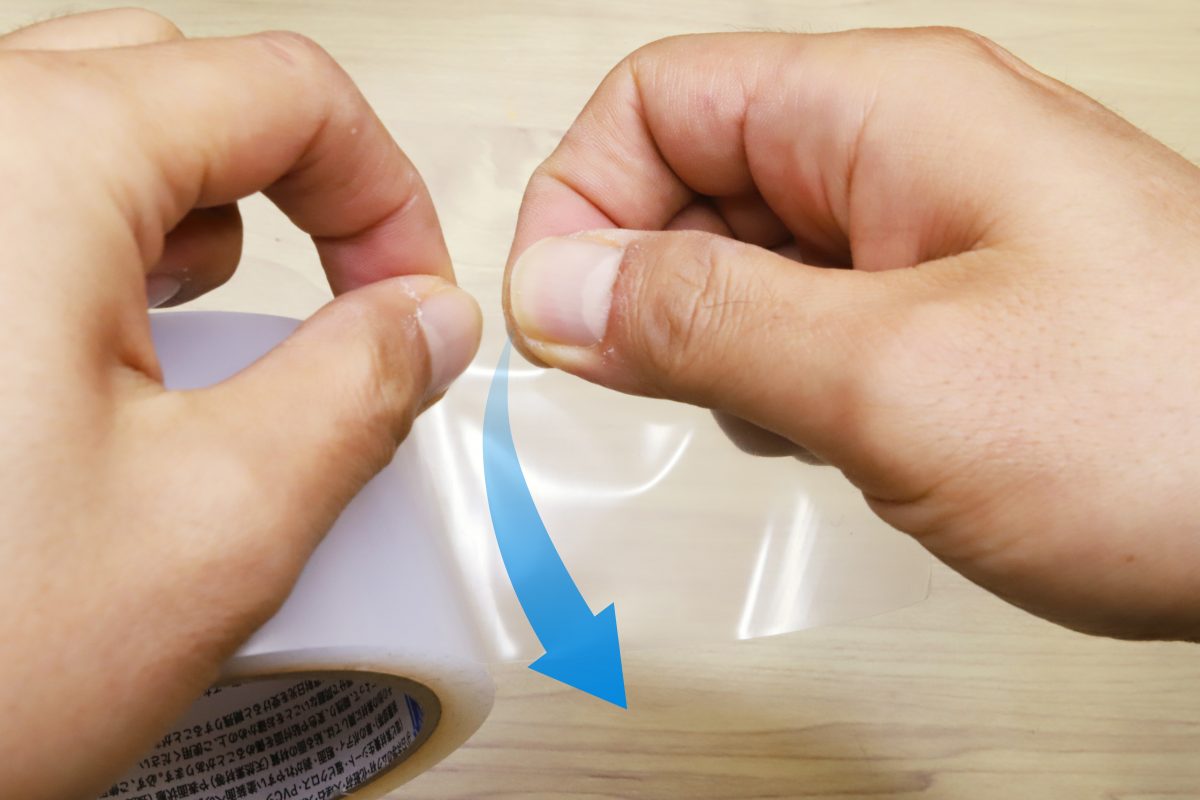

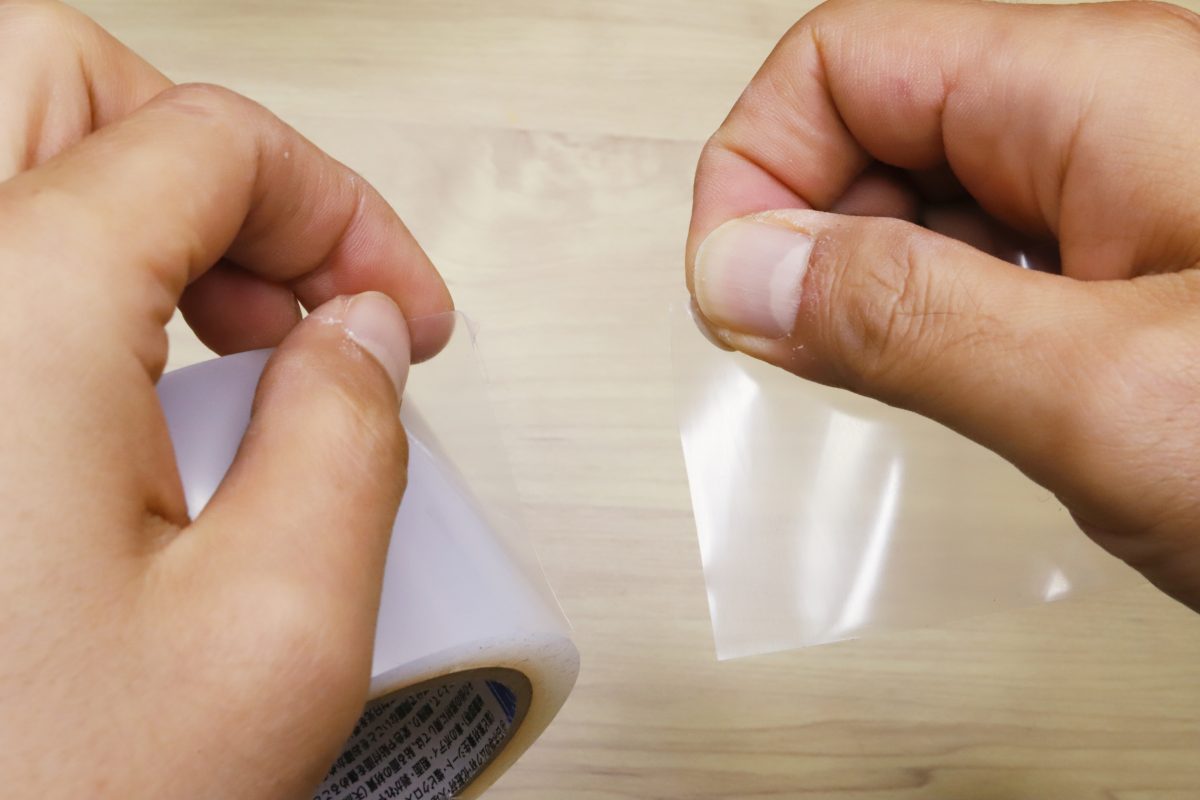

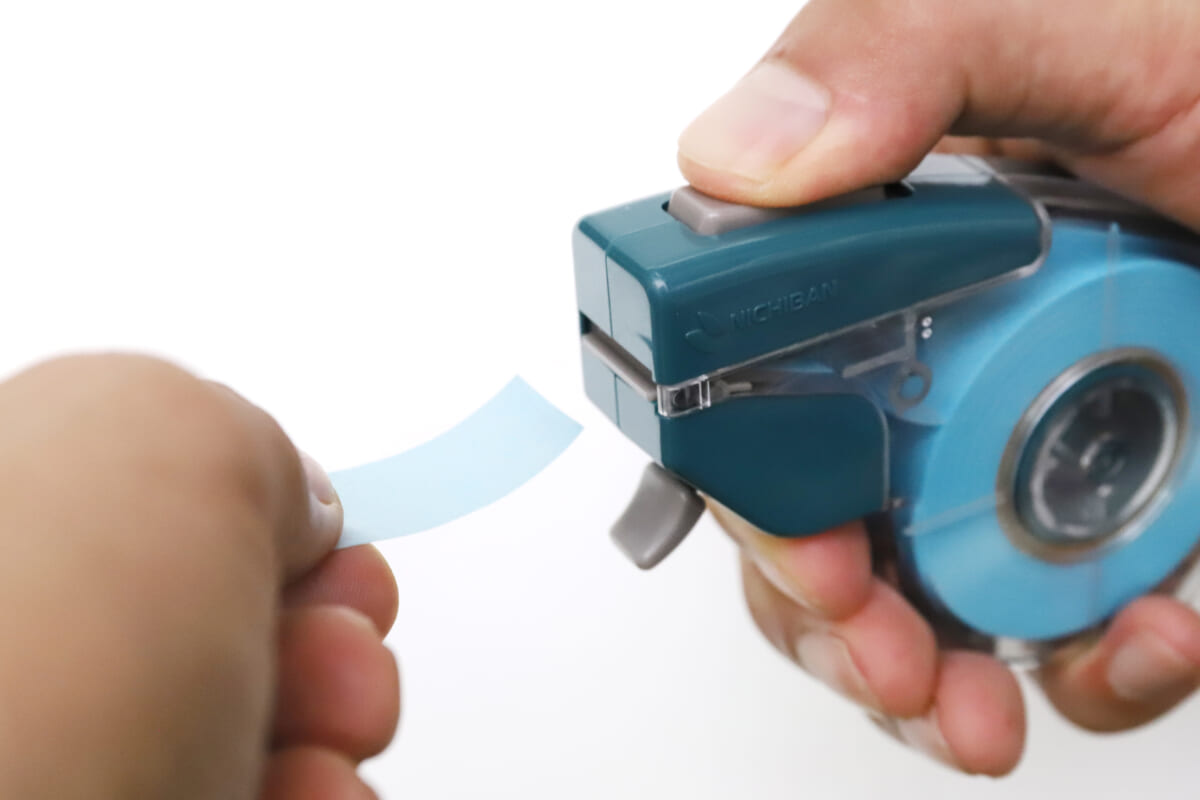

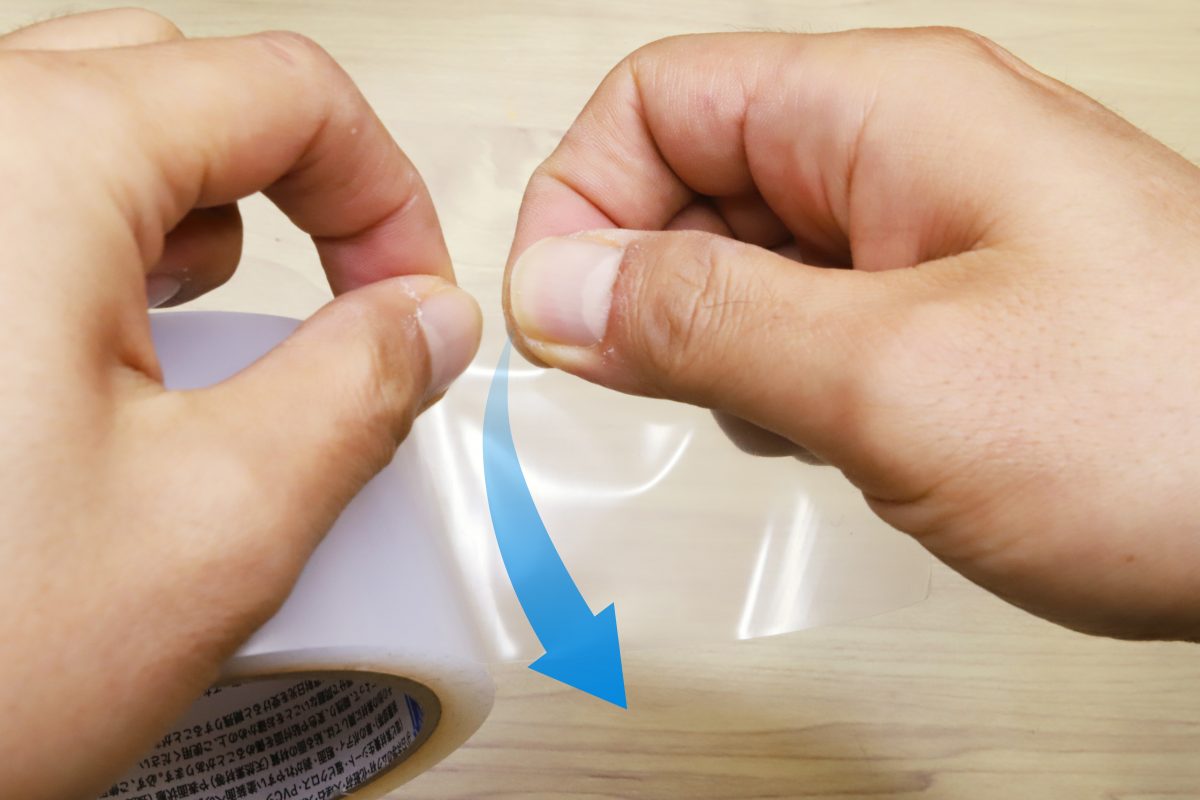

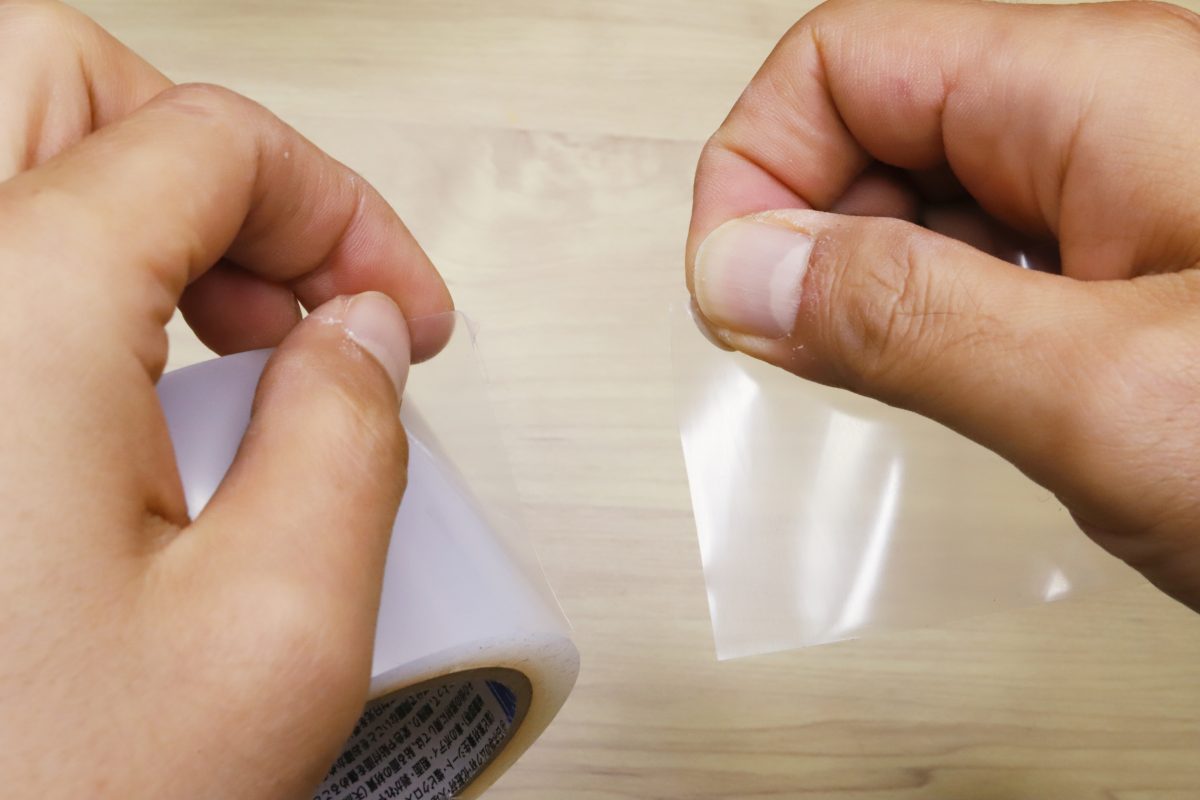

養生テープのもうひとつの特徴である、「テープが手でスパッと切れるか」という点においても問題なし! ……と言いたいところだが、正直に言うと少々コツが必要。適当にテープを持って切ると、ウニョッと伸びてしまうことがあったので、切る際にはテープ端を片手で押さえつつ、もう片方の手で勢いよく引く、という動作が重要になる。この感覚さえつかめば、気持ち良くスパスパと切ることができるだろう。

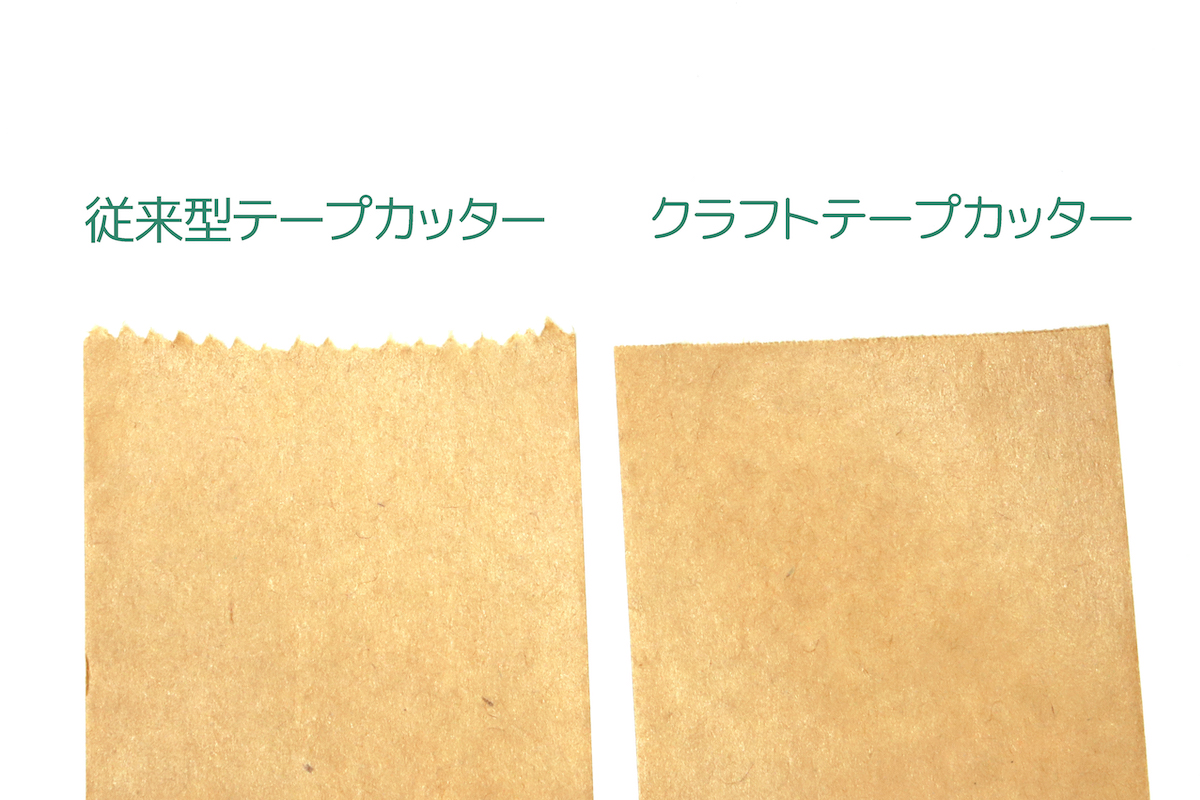

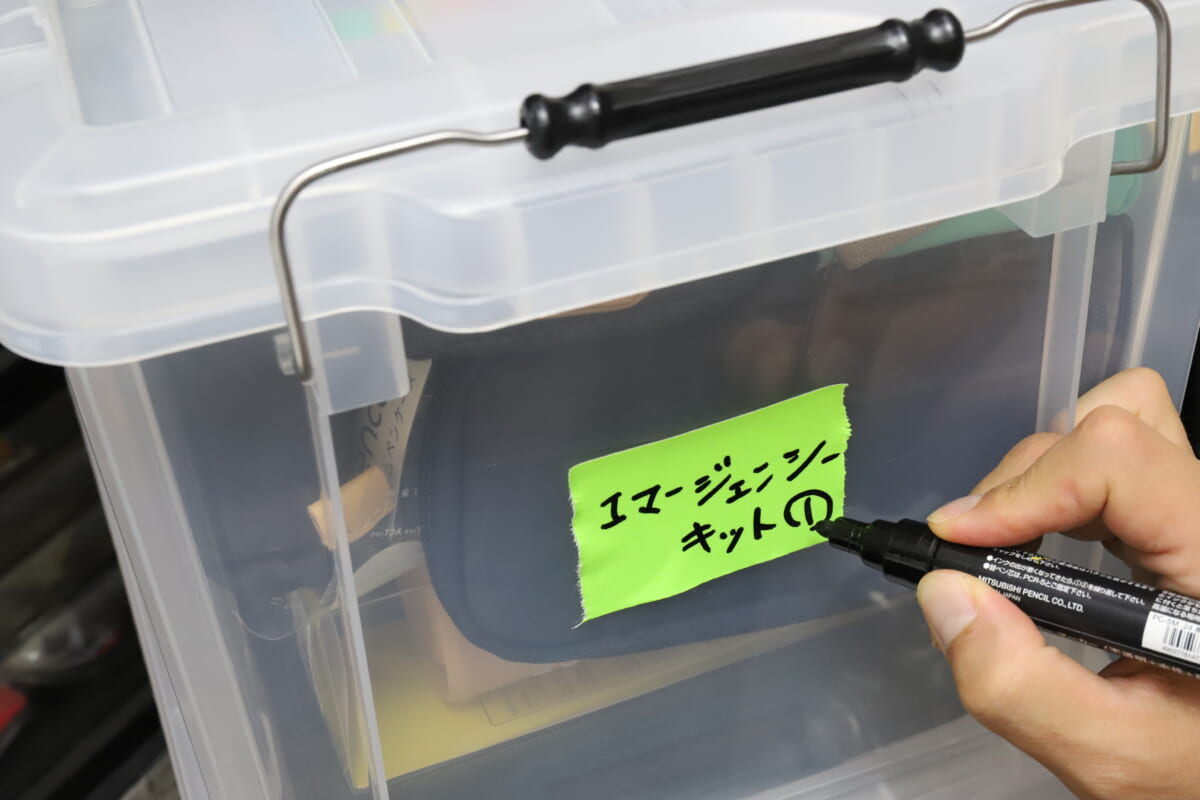

貼って剥がせる高透明テープだから、掲示物に最適

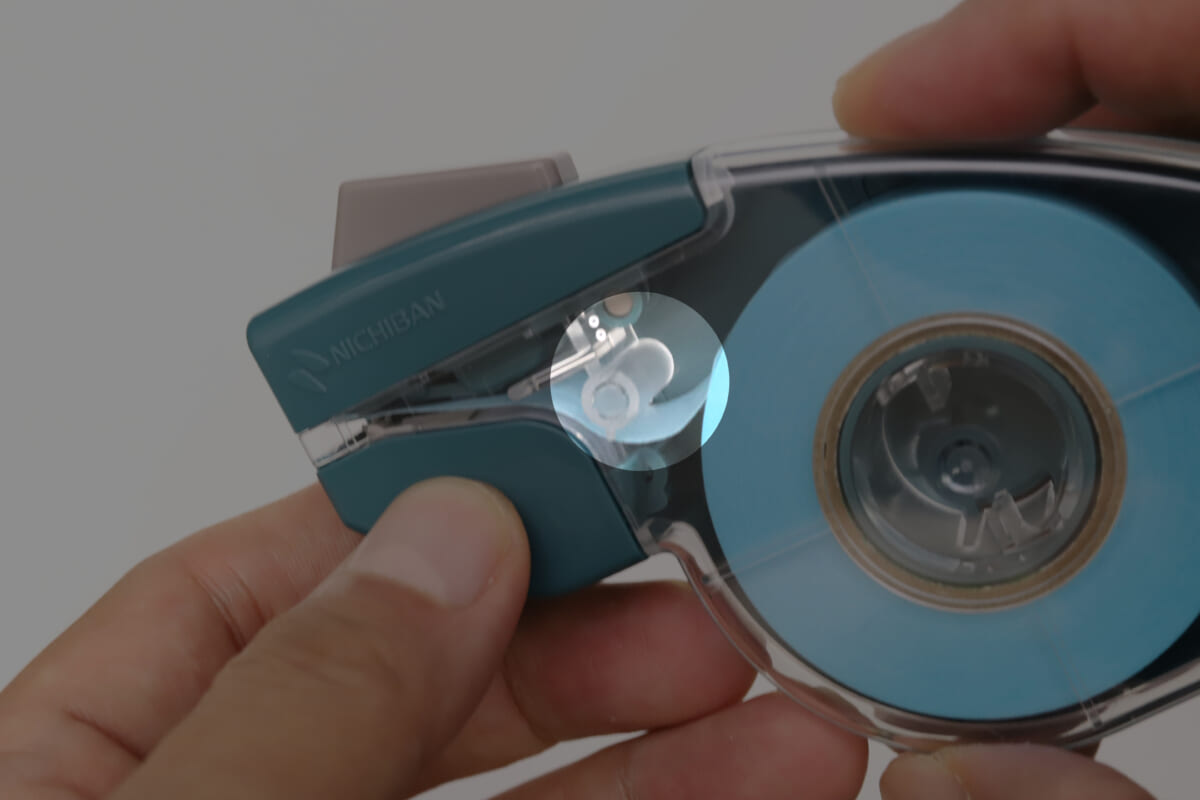

手で切ろうとして力を加えるとテープが伸びる、というのは、梱包用のPPテープでたまに発生するもの。実はこの掲示用養生テープは、基材にポリプロピレンのフィルムを使用しているので、素性としてはPPテープに近い。機能面は養生テープなので、まさにハイブリッドであり、両方のいいとこ取りをしたような製品なのだ。

PPテープと同じポリプロピレンフィルムなら、なるほど、透明性が高いのは当然だ。掲示物のフチにぐるりと貼っても下の印刷部分がくっきりと見える。これは従来の養生テープでは不可能なことだったので、正直、かなり衝撃的な性能と言えそうだ。

従来の養生テープと比較してみると「高透明」というのは伊達ではないことが分かる。1巻あたりの値段は普通の養生テープより少し高いが、それだけの仕事はしてくれると思えば価値ありのアイテムだ。

ちなみにASKULによると、コロナ禍の折、ソーシャルディスタンスの注意喚起などで掲示物を貼り出す機会が全体的に増えたという背景があったそう。それにともない、掲示用に養生テープを購入するユーザーも増えたのだとか。このままいけば、もしかしたら掲示物の貼り出しが養生テープの「もうひとつの方の仕事」ということになる日も来るのかもしれない。

さらに透明度の高い養生テープは、貼り出し以外にも役立つシーンがありそう。例えば、筆者はDIYで棚などを作る際に、パーツの仮止めとして養生テープを使うことがあるが、今後は掲示用養生テープを使いたいと思っている。木材に貼って固定ができて、後からキレイに剥がせるならなんだって文句はないのだけれど……テープがより透明だと完成形のイメージが掴みやすいのは間違いないだろう。

高透明性&再剥離という性能は、掲示物の貼り出し以外にもインテリアとしてのポスターを部屋に飾るときや裁縫の仮止めなど、他にも使い道がいろいろとありそう。「どう使うと便利だろう?」と考えるのが楽しいアイテムである。