ホンモノ素材辞典vol.10

今回のホンモノ素材辞典は、完全に水を遮断し、アウトドア製品に最適な素材「PVC」です。

様々なカタチで実生活に溶け込んでいるPVC

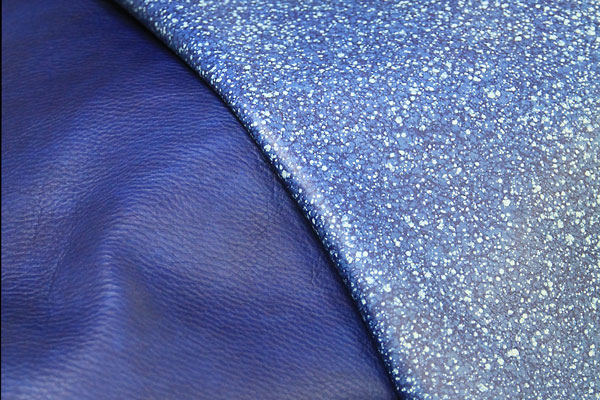

PVCとは、ポリ塩化ビニル(Poly Vnyl Chloride)の略。合成樹脂としてはとても一般的な素材で、「塩ビ」「ソフトビニール」などと呼ばれることも。塩化ビニルは「腐食」に強く、非常に幅広い用途に対応できますが、そのままではかなり硬くてもろいうえ、紫外線による劣化も早いのが欠点。そこで、製品に活かす際には「可塑剤」と呼ばれる薬品と、劣化を防ぐ「安定剤」を加えて、柔らかく加工します。

可塑剤の量によって、さまざまな形状に成型できるため、身近なところでは、水道の配管などに使うパイプ、波板やシートといった建築素材、透明な“ビニール袋”などに。また、医療用のサポーターやカーテン、毛布やマット類、漁網などに用いられる「PVC繊維」「ポリ塩化ビニル繊維」と呼ばれる繊維そのものに加工されたり、ナイロン繊維の加工用(コーティング)素材として用いられることもあります。

防水性の高さからアウトドア向けバッグやギアで大活躍

製品の品質タグなどに「PVC」と書かれていた場合、それはPVCをナイロン生地に貼り付ける加工が施された「PVC加工ナイロン生地」を意味します。

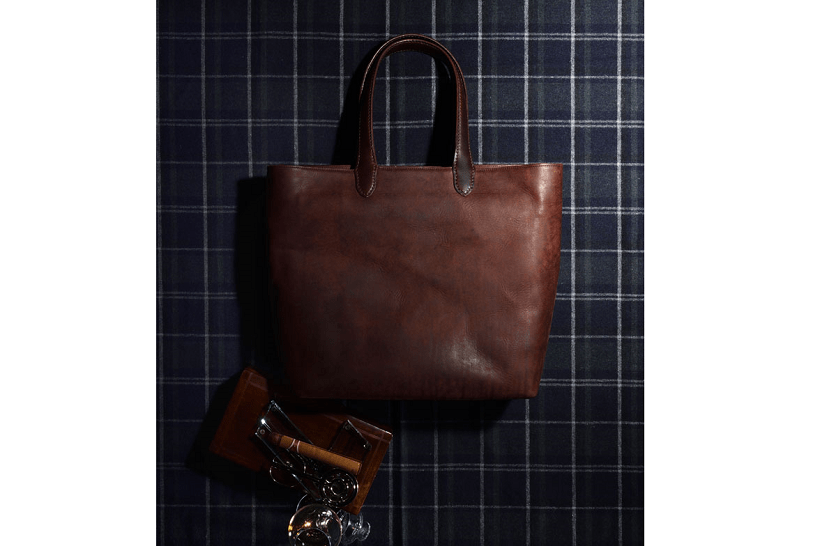

見た目や風合いはふつうのナイロン生地と変わりませんが、その防水性の高さに決定的な違いがあります。もともと密に織られたナイロン生地には、水濡れに強いという特長がありますが、PVC加工を施すことで、裏面に貼り付けられたPVCが完全に水を遮断するため、レインウェアや、渓流釣りなどで使用するウェーダーと呼ばれるパンツ、アウトドア用のバックパックなどのバッグ類に最適な素材となるのです。

ベースはナイロンなので、カラーバリエーションが豊富なうえ、しなやかで汚れにも強いため、アウトドア向けとしては非常に使い勝手のよい素材といえるでしょう。

反面、通気性がまったくないため、レインウェアなど衣料品に使用した場合、蒸れの問題が発生することも。透湿性を兼ね備えた高機能な防水素材もありますが、PVC加工のほうが耐久性が高く、価格も安価に抑えられるというメリットがあります。

一方、バッグ類に使用する際は、縫い目の裏張りといった処理は必要になるものの、防水性の高い製品を作ることが可能です。

PVC加工ナイロンとターポリンの違いは?

最後に、防水性の高い生地としてPVCとよく並べて語られる、ターポリンについても少し触れておきましょう。

「PVC」がナイロンをベースにした生地であるのに対し、ターポリンは、ポリエステル製の生地に合成樹脂を貼り付けて作られます。かなり厚手でごわごわしているため、衣料品に使われることはほとんどなく、建築関係で用いられるシートや店舗店頭の日よけテントなどに用いられてきました。近年では、その独特の剛性感や耐久性の高さで、完全防水のバックパックや、マリンスポーツで荷物を収納するような大容量のバッグなど、アウトドアギアに個性を演出する素材として人気を集めています。

■ホンモノケイカク

http://hon-mono-keikaku.com/