前編では、親が亡くなった後に起こりうる様々な問題とお金にまつわるお話を紹介しました。ゾッとするような話ばかりでしたが、親が亡くなった後、慌てたり、家族間で揉めたりしないようにするために、若い世代は何をしておくべきかでしょうか? 1000件以上の相続相談を受けてきた税理士・公認会計士の木下勇人さんに伺いました。早い時期からやっておくべきことは3つあります。

「終活」はいくらかかる? いま知らないと将来困る「老後」のお金事情(前編)

1:家族会議で親の財産を開示

――高齢の親が貯金だけで生活できなくなった場合、やはり子どもが負担するのでしょうか?

木下勇人さん(以下:木下) 貧困は「親→子→孫」と連鎖する傾向があります。この「貧困の連鎖」説によれば、子どもは親が自分では賄えない生活や終活に必要な費用を負担するということになります。実際、貧困にあえぐ高齢者世帯は増加中。西日本新聞の記事(2017年9月15日付)は、立命館大学の唐鎌直義教授の独自調査で、65歳以上の高齢者がいる世帯の貧困率(生活保護の水準を下回る収入で生活している世帯)が09年の24.7%から16年には27%に上昇したことが明らかになったと報じています。世帯構成が3世代の家族でも貧困率が増加しているんですね。

親の預金が枯渇しそうになると、だいたいまず家を売ることが多いのですが、それでも追いつかないと、やはり子どもが負担します。特に老人ホームに入ることになると、施設の種類にもよりますが、数百万から数千万円という具合に、年金受給額では賄いきれない支出となる可能性があるため、親保有の資金が枯渇した場合、子どもまで破綻しかねません。こういったケースはこれから増えてくると思います。

――これを回避するためにできることは?

木下 やはり、親、または家族間で「老後はこれくらいお金が要るんですよ」という話をして、みんなで考えておくほうが良いですね。子どもは普通、親が実際にいくら貯金を持っているのかは知らないですよね。親のほうも言わないし、子どもも「まぁそれなりに持ってるんだろう」と思いがち。また、亡くなった後のことを前提に、しかもお金のことを話すということもなかなか難しいです。結果的に「お前は俺に死んでほしいのか?」「何を考えてるんだ?」みたいな話になりがちです。しかし、これはやっておくのと、やらなかったのでは後のお金の問題や家族間の関係に大きく影響を及ぼします。やりにくいですが、やっておくほうが絶対に良いと思います。

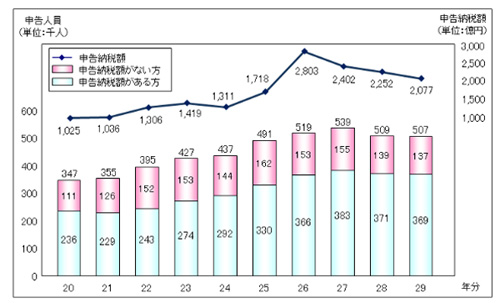

平成27年1月1日から相続税が増税になったことは周知の事実ですが、これは平成25年度税制改正から2年後の施行でした。そうすると、平成25年から平成27年にかけて、「相続税が増税されるから猫も杓子も相続税対策!」みたいな流れになり、「生前贈与を積極的にする必要がある!」という流れになりました。

確かに基礎控除縮減後の計算をすれば、相続税が課税される家庭が増えましたが、そうはいっても相続遺産は500万円以内に収まる家庭がほとんど。いますぐに相続が起こるわけではなく、数年後から10年後などに相続が発生しますが、それまでの生活資金について全く考えずに生前贈与を進めていけば、渡すほうも老後のことを考え始めます。誰だって現金残高が減ることは好きではありませんから。

相続財産が1億円以上あり、そのなかでもキャッシュリッチな富裕層であれば、生前贈与を積極的に進めればよいかと思いますが、「一般的な家庭で生前贈与は本当に必要なのか?」と疑問があります。相続税をゼロにすることを目指さず、残ったお金の分の相続税を納税すれば、豊かで幸せな老後生活が過ごせると考えますし、私のお客様の多くはこの考えに賛同をしてくれます。

――具体的に家族間ではどんなことから話し合いをしておくべきでしょうか?

木下 まずは親の財産の開示ですね。ハードルは高いでしょう。親は「自分のことは自分でケリをつけられるし、なんで懐を探られなければならないんだ」とか思って嫌がりますし、子どもは子どもで「親のお金をアテにしようとしていると思われたくない」とも思いがちなので、なかなか話が進みにくいでしょう。しかし、まず親が財産を開示しないと、具体的にどうしていくべきかという話のスタートラインに立てませんから、これはやっておくべきです。

――どういった言い方で進めるのが良いと思いますか?

木下 お盆やお正月など、親戚が集まる機会で話し合いをするのが良いと思います。親が亡くなった後の贈与にしても、同居している人とは話されていることがあっても、たまに来る家族はその話を知らないこともあります。こういったことが、親が亡くなった後に初めて露呈すると、親と同居していた人はそんなつもりもなかったのに「隠しごとをしていた」と責められたり、「それだと不平等だ」と不満を言われたりして、災いの元になるのです。そうならないためにも、まず先に逝くであろう親と、残されるであろう子どもや家族とで、しっかり話し合いをしておくべきだと思います。

2: 家族会議を反映した親の遺言書はマスト!

――ただ、心配なのが、そのときに、なんらかの家族間の合意に至ったとしても、時間が経つにつれ意見が変わっていったり、親が亡くなった後に話が違うことになったりするのではないかということです。

木下 そうですね。だから、こういった家族会議は、定期的にやっておくほうが良いでしょう。「数年前に、合意したから大丈夫」と思って放置しても、みんな忘れてしまいますからね。

あと、やはり親は遺言書を書いたほうが良いです。話し合いをしたら、話し合いの通りに書いてもらったほうが良い。よく「いや、そのために話し合いして、みんなわかったんだから」「うちは大丈夫。モメたりしないから」という親の意見もありますが、ここはきっちり書面で残しておくべきです。

よくあるのは、直接の家族間では合意をしていても、その連れ添いの人がそこを飛ばして権利を主張し始めて揉め始めるパターンです。そうならないためにも、やはり親は遺言書を残し、周知を得ておくことが大事だと思います。

遺言書は法的に成立するように、公証役場の指導などに沿ってきちんと書いておきましょう。法律の専門家である公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう公正証書遺言を作成しておくことも、法的に正確かつ証拠能力もあるのでオススメ。あるいは、法的な効力はないものの意志や感情を残された家族に伝えるためにエンディングノートを作り、記載しておく。もれなく「これは◯◯に相続、これは◯◯に相続」と親は具体的に書いておくべきです。

こういった遺言書があっても揉めるときは揉めますが、それでも遺言書はあったほうがより確実にトラブルを回避することができるはずです。

3: 家族信託で親の財産を守る

――親が認知症になった場合、遺言書がないとかなりギクシャクしそうです。

木下 そうです。親が認知症にならない間に、家族会議と遺言書は絶対にやっておくべきです。厚労省のデータでは、2025年で、65歳以上の5人に1人は認知症になると見込まれていますが、親が認知症になった場合、その預金はいったん凍結されるんですね。本人確認法で自分のお金を自由に銀行から出し入れできるわけですが、認知症になると本人確認がアヤフヤになるので、お金を一人で下ろさせてくれなくなる仕組みになっているのです。

そうなると、弁護士や司法書士が後見人として本人を代理して、誰が見ても必要なお金(例えば、施設に入るためのお金や食事をするためのお金)を審査して、その都度本人の預金を口座からおろして、そのための費用に充てるという流れになります。

――そうなると、家族間で「まぁまぁ、それくらいのお金ならいいじゃない」が通用しなくなる。

木下 たとえば成人になっても、親が生活を援助してくれるということも最近はよくあるようですが、成年後見制度を使うと、水道光熱費などの生活費を親に負担してもらっていれば、子どもにとっては当然アウト。また、親から毎年110万円の非課税贈与を受けていても同様です。

しかも、一度後見人がついてしまうと、家庭裁判所の管轄となり、親本人の預金はずっと後見人という他人に管理されてしまいます。そうなってしまうと、これまでに話をした家族間のトラブル回避や、税金の問題以上に大変なことになり、多くのものを失ってしまいます。

――親が認知症になっても、後見人をつけないための回避術はないのでしょうか?

木下 家族信託というものがあります。これは第三者の後見人ではなく、家族のなかで後見的な人を立てて、その人がお金を管理していくということ。ただ、それでもその人の裁量でお金を出し入れするわけですから、だんだん使い込んでしまうケースもあります。

何を決めるにしても、どこまでいってもお金のことになります。それを安全に扱い、揉めないようにするためには、まず親が生きている間、そして亡くなった後も、家族間で話し合いをすること。そして、言いにくいお金のことを議題に乗せて周知を得ていくしかないと思います。

親の死去、認知症の発症、葬儀、相続……。これらのことはいつ自分の身に起こるか分かりません。今回のお話では、家族間の話し合いと、考えの共有が家族にとって有効な防衛策となることがわかりました。お金は親が元気なうちは話しにくいトピックですが、残された家族全員が幸せになるために、事前に皆で時間を作り、定期的に話し合うことを意識していきたいですね。