こんにちは、書評家の卯月鮎です。「結婚は人生の墓場」という言葉があります。これはフランスの詩人ボードレールが言ったとされていますが、出典は見つからず、その起源は不明のようです。果たして結婚は墓場なのか、楽園なのか、はたまた闘技場なのか(笑)。まあ、人それぞれという気もしますが、結婚観は個人の事情よりも、実は社会的な問題……というのが今回の一冊です。

家族社会学の研究者が結婚を分析

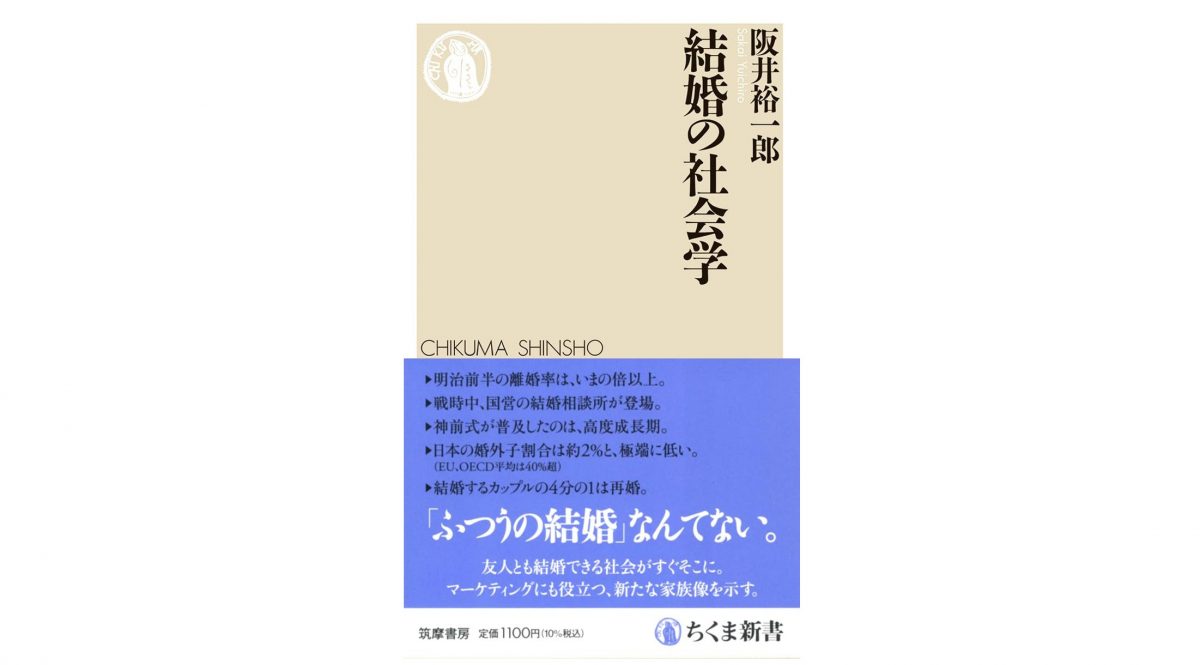

『結婚の社会学』(阪井裕一郎・著/ちくま新書)の著者は、社会学者で慶應義塾大学文学部准教授の阪井裕一郎さん。専門は家族社会学。著書に『仲人の時代』(青弓社)、『事実婚と夫婦別姓の社会学』(白澤社)などがあります。

見合いは日本の伝統ではなかった!?

本書の基本的なスタンスは「結婚をめぐる常識を疑う」。まず第1章「結婚の近代史」では、結婚を歴史的な視点から見ていきます。戦前から戦後しばらくのあいだ、結婚は「見合い結婚」が大半を占めていたそうです。本書で示された内閣府のデータによれば、昭和10年代で69%、昭和30年代で49.8%。それが昭和40年前後で「恋愛結婚」が逆転し、以降一貫して恋愛結婚の割合が上昇しています。

ということは、もともと見合い結婚は日本の伝統?……と思いがちですが、実は江戸時代は見合い結婚は武士階級だけのもので、庶民の結婚は「よばい」がきっかけでした。

江戸時代の村落社会では、結婚は「若者仲間」と呼ばれる同輩年齢集団が手助けし、若者たちが「よばい」を行うことで配偶者を見つけ出していったのだとか。若者は若者宿、娘は娘宿という寝宿に集まり、寝宿の訪問による男女交際が自由に行われていた、というのは意外でした。そのかわり村外の異性との関係はタブー。結婚の価値観やルールが今とまったく異なるものだったことに驚かされます。

常識が覆るといえば、第3章「離婚と再婚」にも驚きがありました。最近は、約2分に1組が離婚する計算になるなど非常に離婚が増えている印象がありますが、近世の日本も実は離婚や再婚が極めて多い社会だったそうです。

江戸時代の庶民は「三行半(みくだりはん)」と呼ばれる離縁状を渡せば、そのほかの許可は必要なし。妻側も縁切寺に行けば離婚が可能でした。明治に入っても離婚率は高く、明治16年(1883年)の離婚率は3.39(人口千対)で、令和2年(2020年)の離婚率1.57のおよそ2倍となっています。

この流れが変わったのは明治後期。当時の政府は離婚率が高いことは文明国として恥ずべきことと認識し、1898年(明治31年)施行の明治民法で離婚のルールを厳格化しました。離婚が届出制になり、戸籍簿に「除籍」と書かれるようになったことや、「離婚が家にとって恥だ」という感覚が生じたことなどが一因として、離婚が急減したとか。「離婚は恥」という概念は、2~30年前までは確かにありましたね。

第4章「事実婚と夫婦別姓」、第5章「セクシュアル・マイノリティと結婚」と続き、終章は「結婚の未来」。友人同士が結婚し家族としてケア関係を作ることも可能であるべき、という研究者たちの提唱が紹介されています。

さまざまなデータが提示され、解説もプレーンな言葉でわかりやすく、「結婚」とは何かを考えさせられる、気づきが多い内容でした。

家族として生活するための権利や責任を結婚にだけ押し込むことには限界がきており、個人と個人が相互にケアする関係に多様な選択肢を与えることが重要、と阪井さん。仮に、結婚が人生の墓場であったとしても、その墓場が花畑だったり、静かな森だったり、広い海だったり、自由に選べる社会が生きやすそうですね。

【書籍紹介】

結婚の社会学

著者:阪井裕一郎

発行:筑摩書房

「ふつうの結婚」なんてない。友人とも結婚できる社会がすぐそこに。マーケティングにも役立つ、新たな家族像を示す。さらに深く学ぶための、充実した読書案内付き。

楽天ブックスで詳しく見る

楽天koboで詳しく見る

Amazonで詳しく見る

【プロフィール】

卯月 鮎

書評家、ゲームコラムニスト。「S-Fマガジン」でファンタジー時評を連載中。文庫本の巻末解説なども手がける。ファンタジーを中心にSF、ミステリー、ノンフィクションなどジャンルを問わない本好き。