大人のプラモデルとして楽しめるほか、自分好みの1台を作ることができることから、eSportsプレイヤーやクリエイターなど、PCのヘビーユーザーから根強い支持を集めている自作PC。深い魅力を持っているその世界ですが、一方で初心者にとってはハードルが高いのも事実です。

そこで今回は、既製品にはない自作PCならではの魅力、いまのトレンドやPCパーツの選び方、PCを初めて自作する人が注意すべきポイントなどを記事3本立てでお届けします。

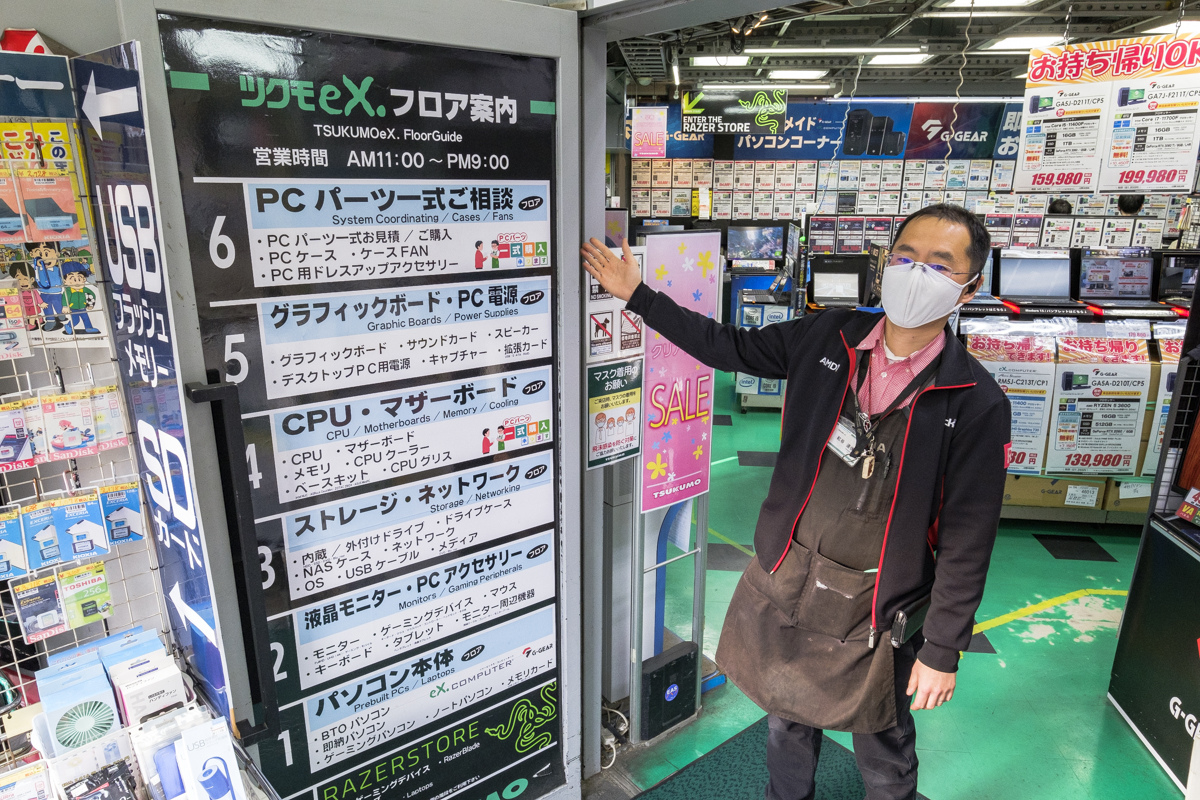

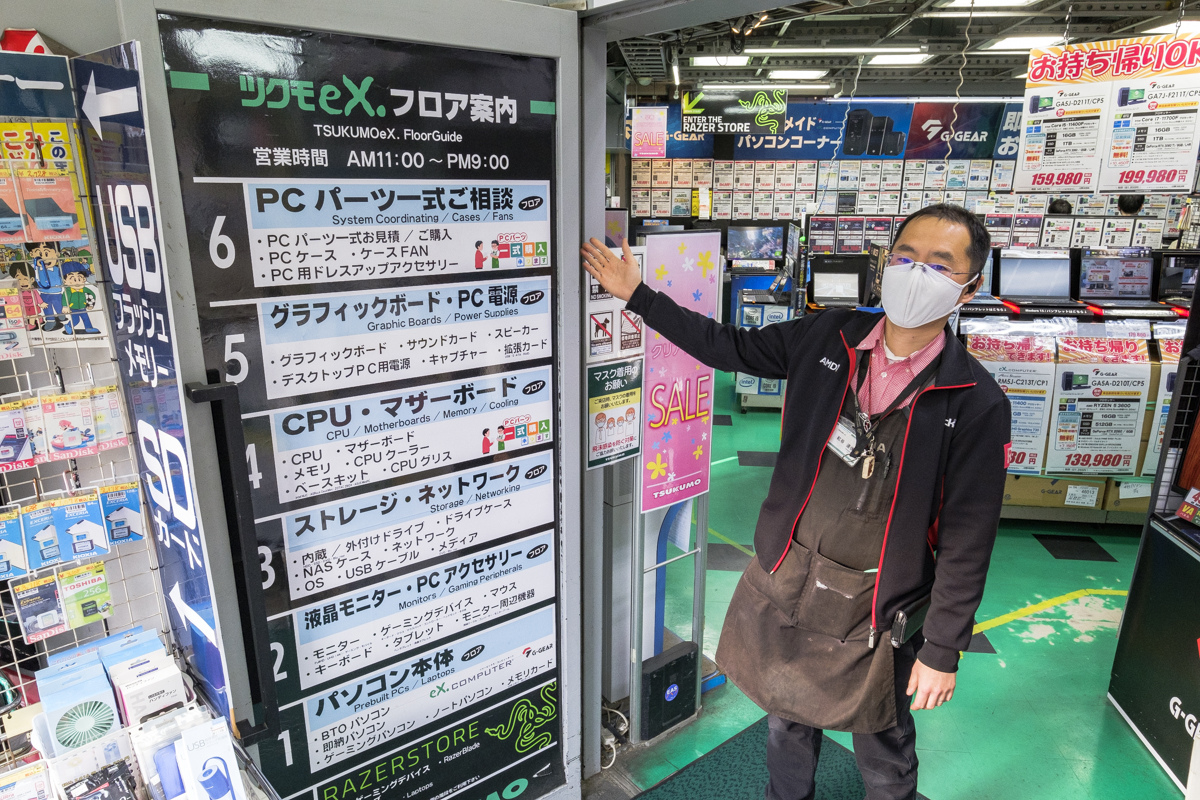

2本目となるこの記事では、自作PCのトレンドと、組み立てる際のPCパーツの選び方を、初心者でもわかりやすいように解説していきます。自作PCのプロに最新の話を聞くため、秋葉原にそびえるPCパーツショップ・TSUKUMO eX.を取材しました。

関連記事:あえてPCを自作する理由。”大人のプラモデル”としての自作PCの魅力に迫る

↑秋葉原の街にそびえるTSUKUMO eX.。地上6階、地下1階の店舗全体がPCパーツショップになっています

↑秋葉原の街にそびえるTSUKUMO eX.。地上6階、地下1階の店舗全体がPCパーツショップになっています

自作PCを構成する主要なPCパーツ

まずは必要なPCパーツと、各々の役割を見ていきましょう。

自作PCを含むすべてのPCは、下記の主要PCパーツによって構成されています。これらの役割を説明する際、しばしば”デスクワークをしている人”に例えられますが、その例えを一部交えながら紹介していきます。

・ケース

特殊な例を除いて、すべてのPCパーツは1つのケース内に収めることになります。また、外見の方向性を決定づけるため、見た目にこだわりたい人にとっては特に重要な部品です。デスクワークに例えたら、デスクのデザイン性がこれにあたります。なお、ノートPCの場合、ボディがケースを兼ねています。

↑以下すべてイメージ画像で、実際の製品ではありません

↑以下すべてイメージ画像で、実際の製品ではありません

・CPU

中央処理装置(Central Processing Unit)の略。PCの頭脳といえる存在です。CPUの性能は、搭載されているコアの数や周波数の大きさによって差が出ます。

・マザーボード

PCパーツにおける母艦といえる部品。CPUをはじめ、すべてのPCパーツはこのマザーボードの上に装着してからケースに収納します。

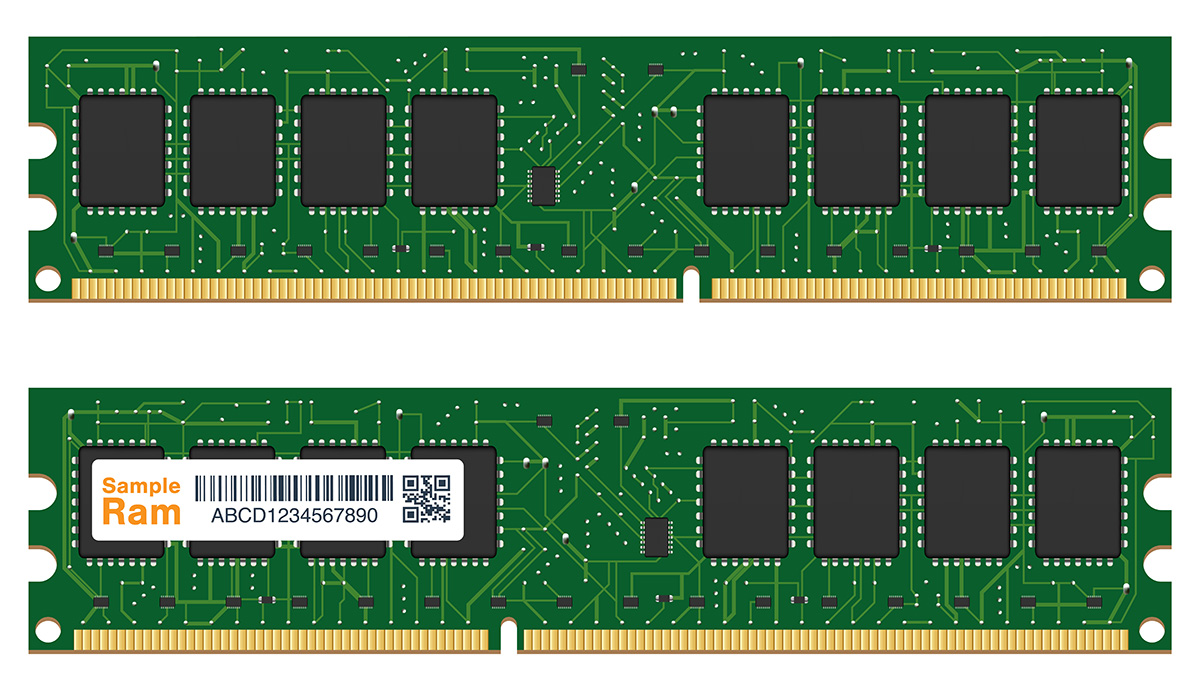

・メモリー

PCが現在処理中の情報を一時的に保存しておく部品。RAM(ランダムアクセスメモリー)というアルファベットで表記されることもあります。メモリーの容量を多くすると、マルチタスクなどの場合に高いパフォーマンスを発揮します。デスクワークの例えでは、デスクの面積。デスクが広ければ、同時に多くの書類を展開できるというわけです。

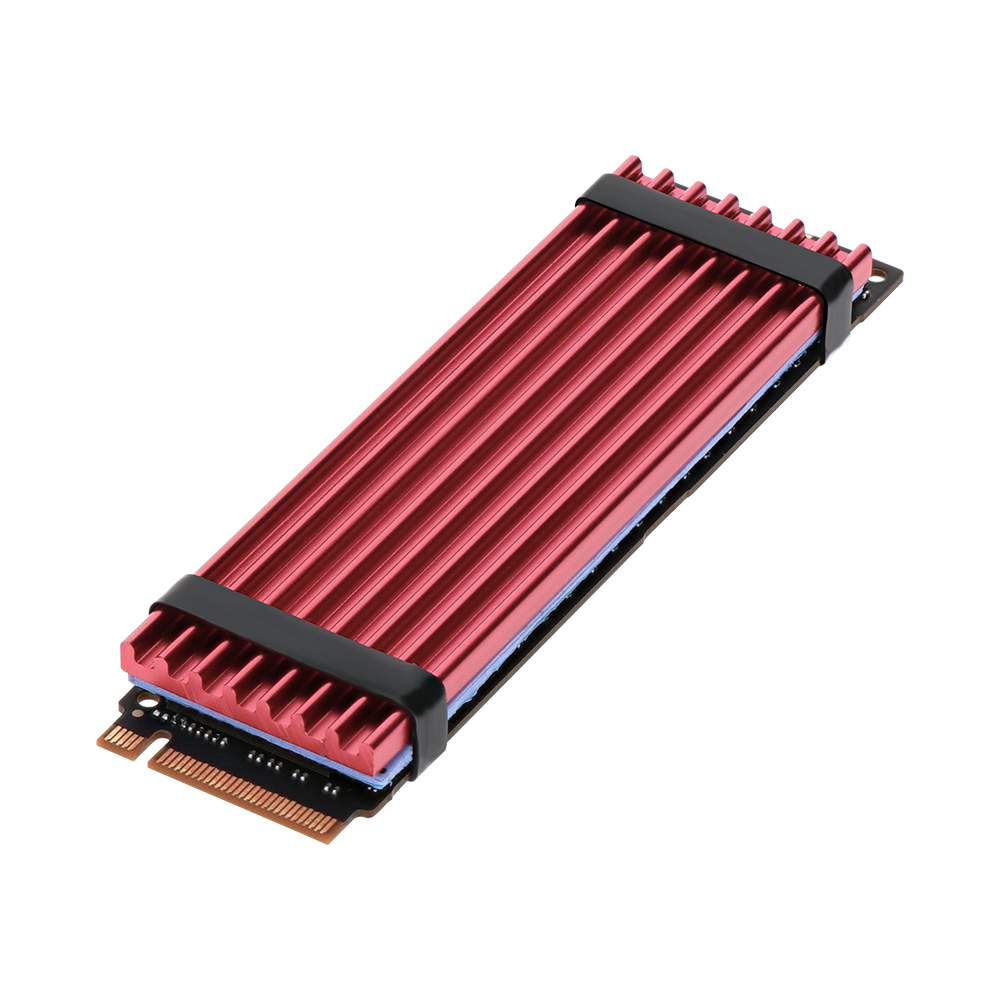

・SSD、HDD

総称して、ストレージとも呼ばれる大量記憶装置です。作業によって生まれた成果物や、ダウンロードしたファイルなど、あらゆるデータはここに保管されています。また、SSDは高速・高価、HDDは低速・安価という特徴があります。デスクワークの例えでは、ストレージはデスクの引き出しの大きさです。引き出しが大きければ大きいほど、多くの書類を保存できます。

↑こちらはSSD。下がSATA接続で、上がNVMe接続と、それぞれ接続方式が違うため、形状も違いがあります

↑こちらはSSD。下がSATA接続で、上がNVMe接続と、それぞれ接続方式が違うため、形状も違いがあります

・GPU

PCのグラフィック性能を専門に扱う装置。板状のパーツのため、グラフィックボードとも呼ばれます。なお、CPUにGPUが統合された、グラフィックボード非搭載のPCもありますが、こちらはどうしても性能が控えめになりがちです。近年はゲームや動画の高画質化が進んでいるため、ゲーマーやクリエイターにとって、GPUは必須のパーツになっています。

・電源ユニット

PCパーツに電気を供給する装置。特殊な事情を除き、CPUやGPUの消費電力より高い電源容量を備える電源ユニットを選べば問題ありません。大容量になればなるほど高価になります。

PCパーツの概略を理解したところで、続いては選び方の解説に入っていきます。取材に答えてくれたのは、TSUKUMO eX.スタッフの紅谷さん。PCパーツの最前線に身を置き、これまで何台ものPCを組み上げてきた、自作PCのプロです。

まず決めるのは、用途・予算・ケース

紅谷さんは「PCを自作する場合、用途・予算・ケースの3つを最初に決めるべき」と語ります。なぜなら、この3つがあらゆるPCパーツ選びの軸となるからです。

↑店頭に立つ紅谷さん。とても楽しそうに取材に応じてくれました

↑店頭に立つ紅谷さん。とても楽しそうに取材に応じてくれました

・用途

どのPCパーツに対して予算を重点的に割り振るかは、用途に合わせて決定します。たとえばゲーミングPCならGPUに、動画編集用PCならCPUとメモリーに集中投資する必要があります。

「自作PCはカスタマイズの幅が広いぶん、選択肢の多さに戸惑いがちです。ただでさえ迷うPCパーツ選びで余計に迷わないためにも、”そのPCで何をしたいのか”、イメージしてから構成を考えましょう。一度作ってからPCパーツを変更・増設することも可能なので、自作前に想定する用途は、将来的にやりたいことでも構いません」(紅谷さん)

・予算

自作PCの構成を考えていると、あれもこれもこだわりたい! という思いにかられがち。そうなると予算が際限なく上がってしまうので、お財布との相談は事前にしっかりしておきましょう。

「同じ用途のPCでも、予算次第で構成が変わってきます。店舗のスタッフはその時々のPCパーツのトレンドを熟知しており、予算の範囲内で可能な限り良いスペックを出せるような構成を提案できます。自分で考えるのに困ったらぜひ相談してみてください」(紅谷さん)

・ケース

小さすぎるケースに、大きなPCパーツを収めることはできません。また、PCパーツがすべて収まったとしてもケース内の空気の流れが悪くなってしまったら、CPUなどから発生する熱がケース内にこもってしまい、故障を招くこともあります。さらにケースはPCの外見の方向性を決定づけますから、慎重に選びましょう。

「小さいケースだと、大きいマザーボードを収められず、性能に制約がかかることもあります。PCのケースは”大は小を兼ねる”世界なので、置き場所さえ確保できるなら、大きいモノがおすすめです。ただし、購入前に寸法をしっかり確認しましょう。せっかくお気に入りのケースを買っても、部屋に置いてみたらデカすぎた、というケースは少なくないので注意してください。ケースは最も好みを反映しやすい部品でもあるので、直感で探してもおもしろいですよ」(紅谷さん)

↑高さや幅が似たようなケースでも、奥行きに大きな差があることも。現物に触れて確かめられるのは、PCパーツショップの長所です

↑高さや幅が似たようなケースでも、奥行きに大きな差があることも。現物に触れて確かめられるのは、PCパーツショップの長所です

↑光源を内蔵し、サイドから駆動する様子が見えるスケルトンデザインのモデルが売れ筋。1万円未満でも、”いかにも”なケースが手に入ります

↑光源を内蔵し、サイドから駆動する様子が見えるスケルトンデザインのモデルが売れ筋。1万円未満でも、”いかにも”なケースが手に入ります

コスパで選ぶなら、”いま”はインテル製CPU

用途・予算・ケースの3つが決まったら、CPU、マザーボード、GPUなどのPCパーツを選んでいきます。最初に決めるべきは”PCの脳みそ”であるCPU。CPUのメーカーは主にインテルとAMDの2社があり、それそれ対応するマザーボードが異なるため、どちらのCPUを採用するかが大きな分かれ道になります。

「インテルとAMDは、時代によって売れ筋が異なっています。”いま”CPUをコスパで選ぶなら、年初にニューモデルが登場したインテル製がおすすめです。ただし、日々新しい製品が開発されているため、タイミングによっておすすめのCPUがコロコロと入れ替わります。初めて自作をする場合は、店舗で相談したほうがよいでしょう」(紅谷さん)

↑店頭にあるCPUの価格表。選択肢が多いため、ショップスタッフのアドバイスがあると心強いです

↑店頭にあるCPUの価格表。選択肢が多いため、ショップスタッフのアドバイスがあると心強いです

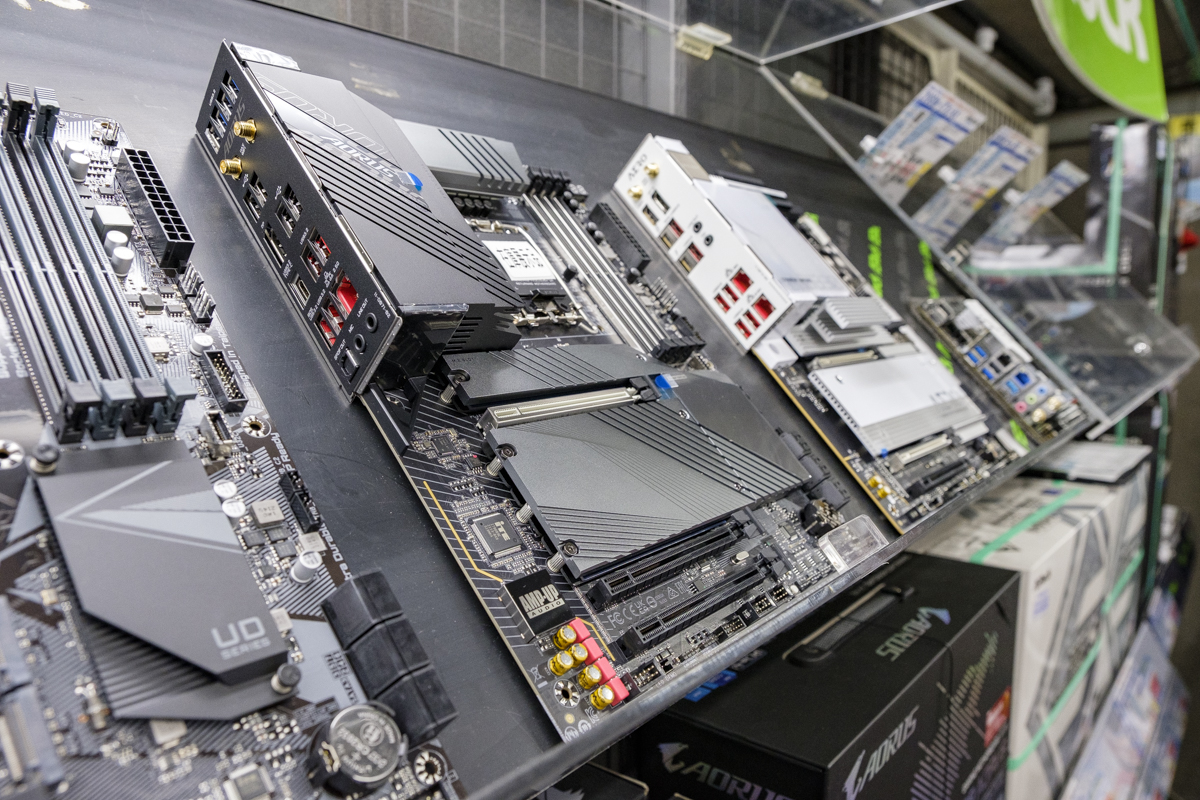

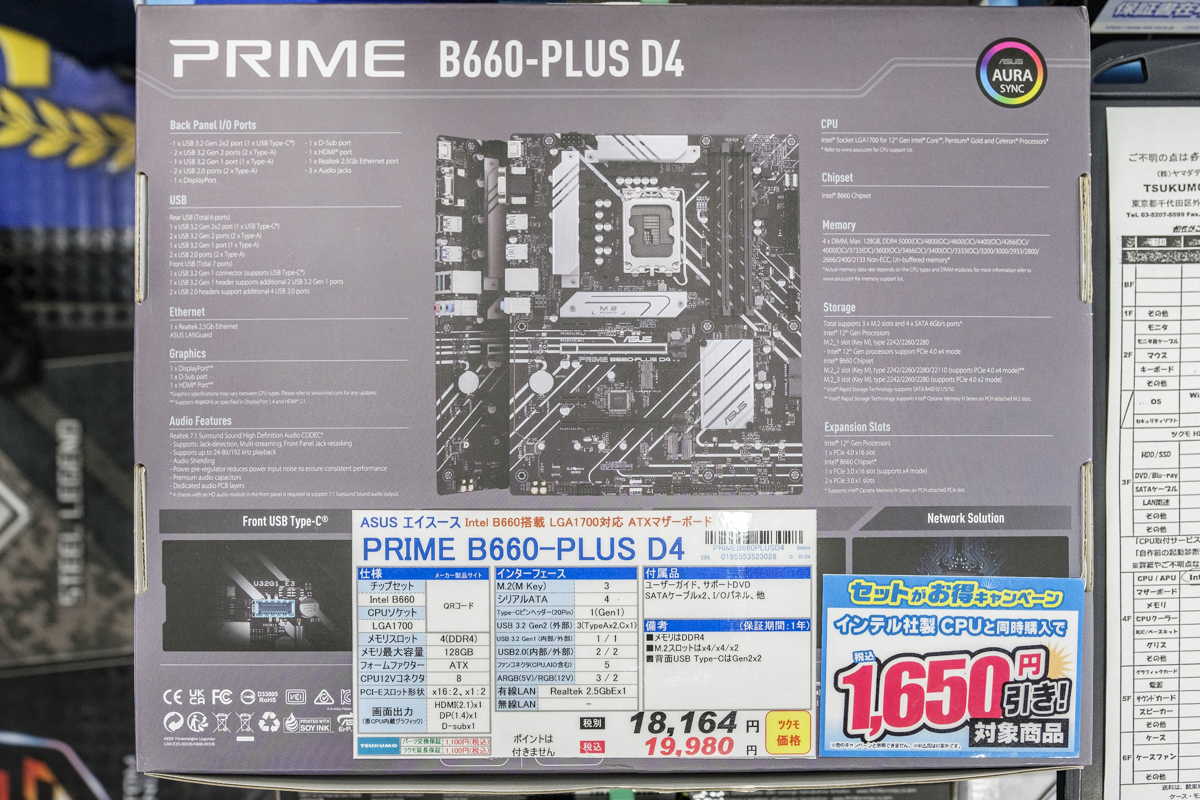

最初のマザーボードは2万円程度の製品がおすすめ

採用するCPUが決まれば、次はマザーボードです。CPUのメーカー次第で選択肢が限定されるので、決めやすいかと思いきや……店頭にはたくさんのマザーボードが並んでいて、あれやこれやと目移りしてしまいそう。選び方のコツはどこにあるのでしょうか。

「マザーボードのサイズの規格はATX、Micro-ATX、Mini-ATXの3種類があり、ATX>Micro-ATX>Mini-ATXの順に大きくなっています。小さいマザーボードを選ぶと搭載できるPCパーツの数が限られてしまうので、ケースがATXサイズに対応しているのであれば、ATX規格のものを選んでおきましょう。

同一サイズの製品ごとの違いとしては、接続できる外部端子の種類や数、GPU・キャプチャボード・SSDなどを接続する内部のスロットの数が主に異なっています。デザインの方向性も、黒基調のもの、白基調のものなど種類があるので、外見の好みで選んでもいいですね。ただし価格差も激しいため、自作初心者の方には、2万円程度のものをおすすめしています。特別なこだわりがない限りは、マザーボードよりCPUやGPUにお金をかけましょう」(紅谷さん)

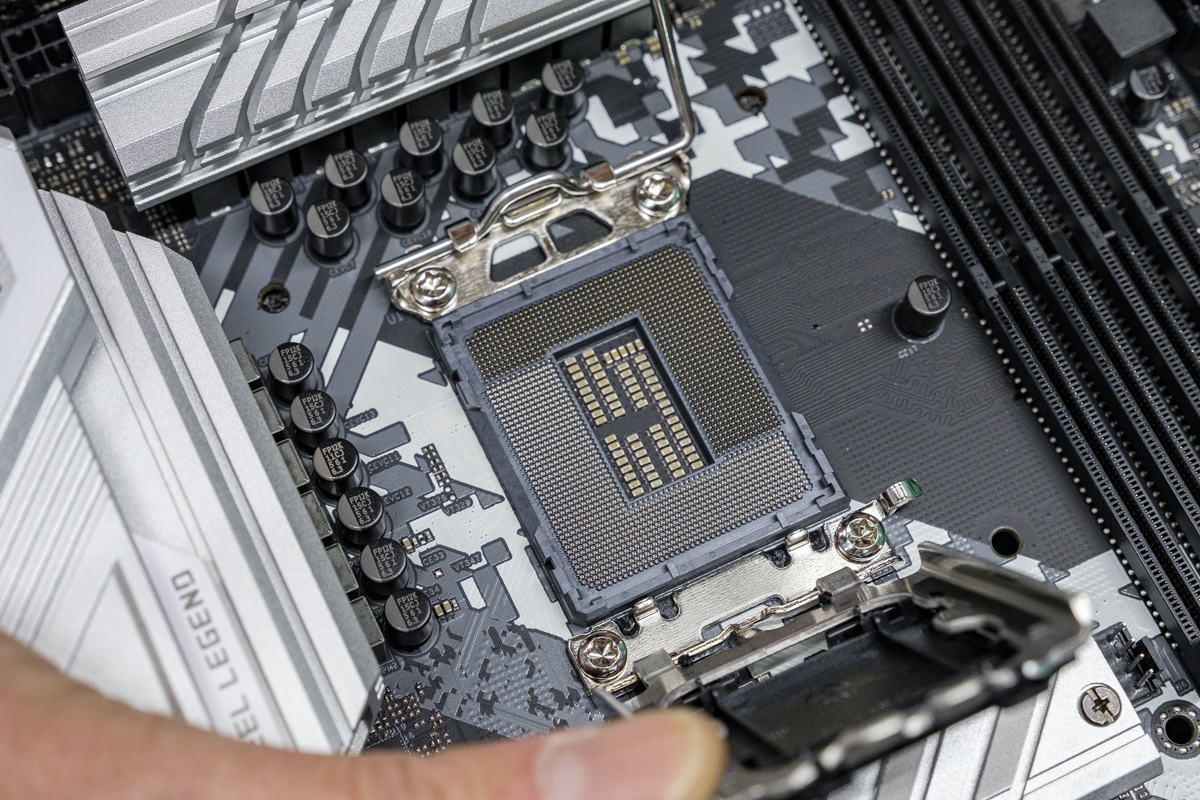

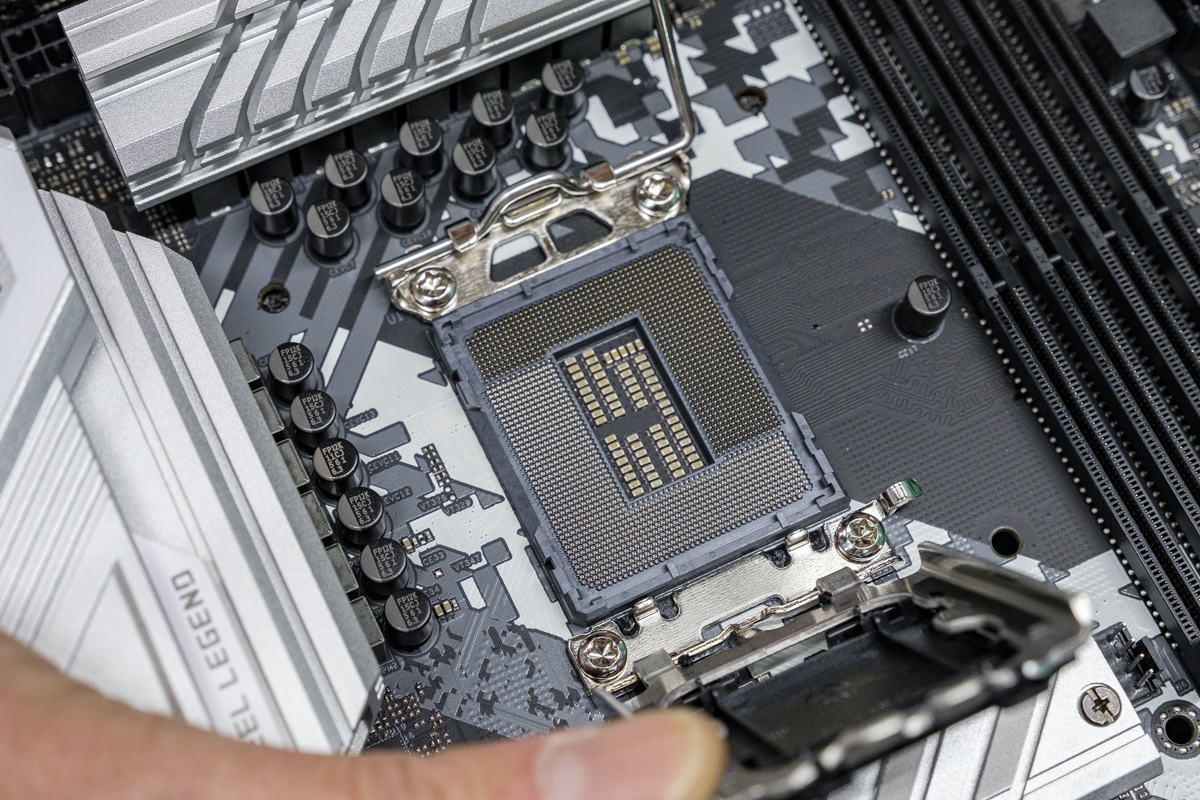

↑あらゆるPCパーツを装着する母艦となるマザーボード。中央に写っている「在庫展示品」の表示があるエリアがCPUを搭載するソケット、その右上がメモリーのスロットです

↑あらゆるPCパーツを装着する母艦となるマザーボード。中央に写っている「在庫展示品」の表示があるエリアがCPUを搭載するソケット、その右上がメモリーのスロットです

↑CPUを装着するソケットを開いた様子。ここに並んでいる細かいピンの数は、なんと1700本に及びます

↑CPUを装着するソケットを開いた様子。ここに並んでいる細かいピンの数は、なんと1700本に及びます

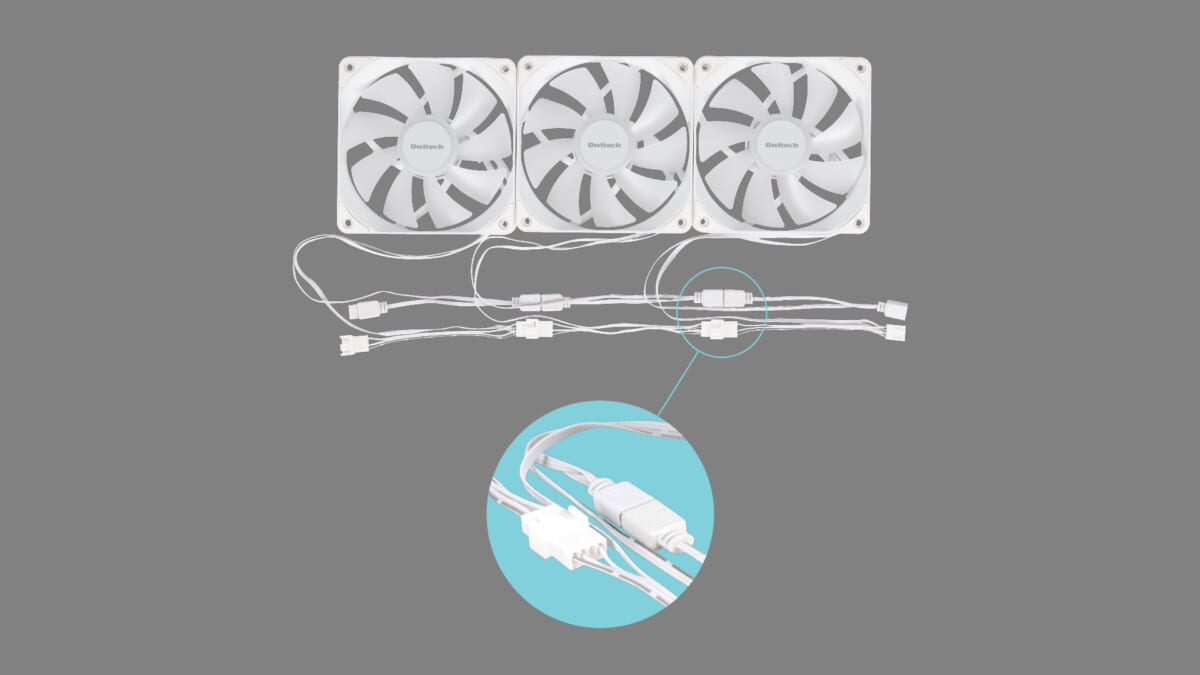

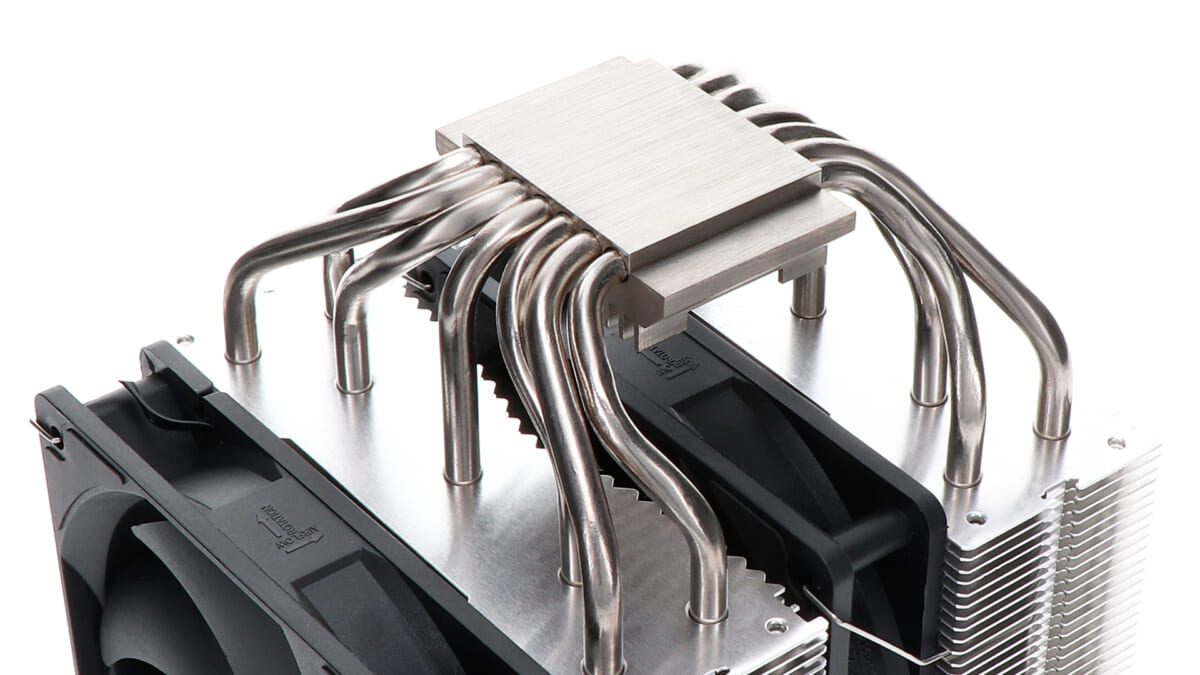

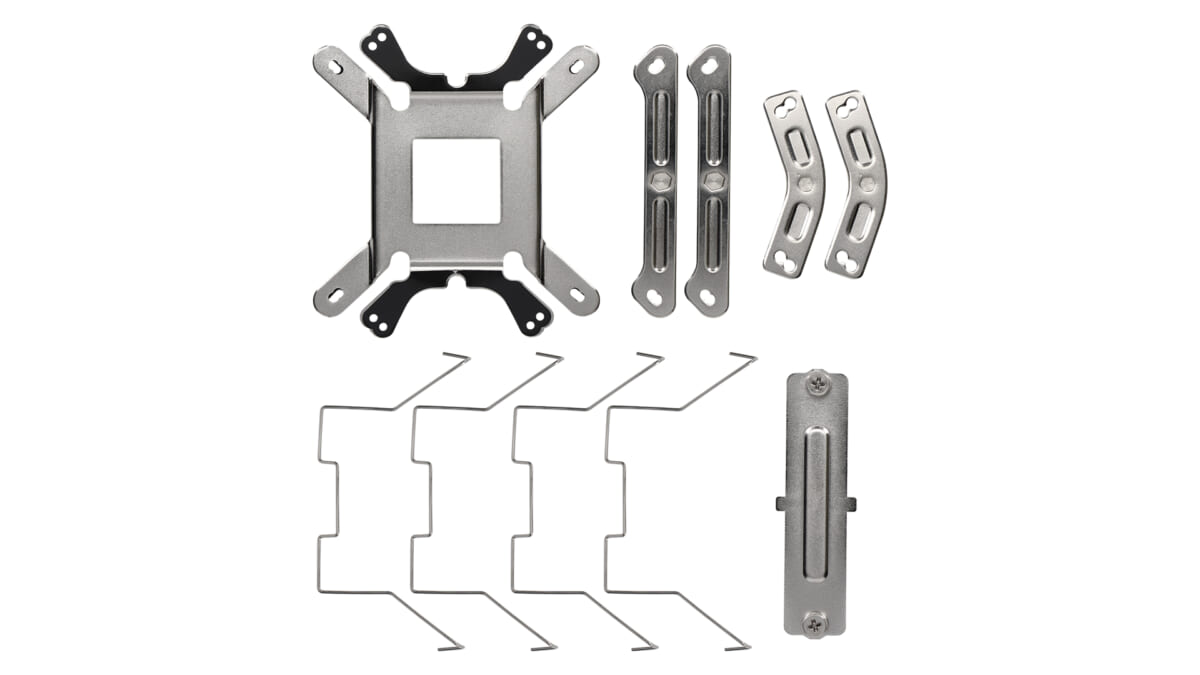

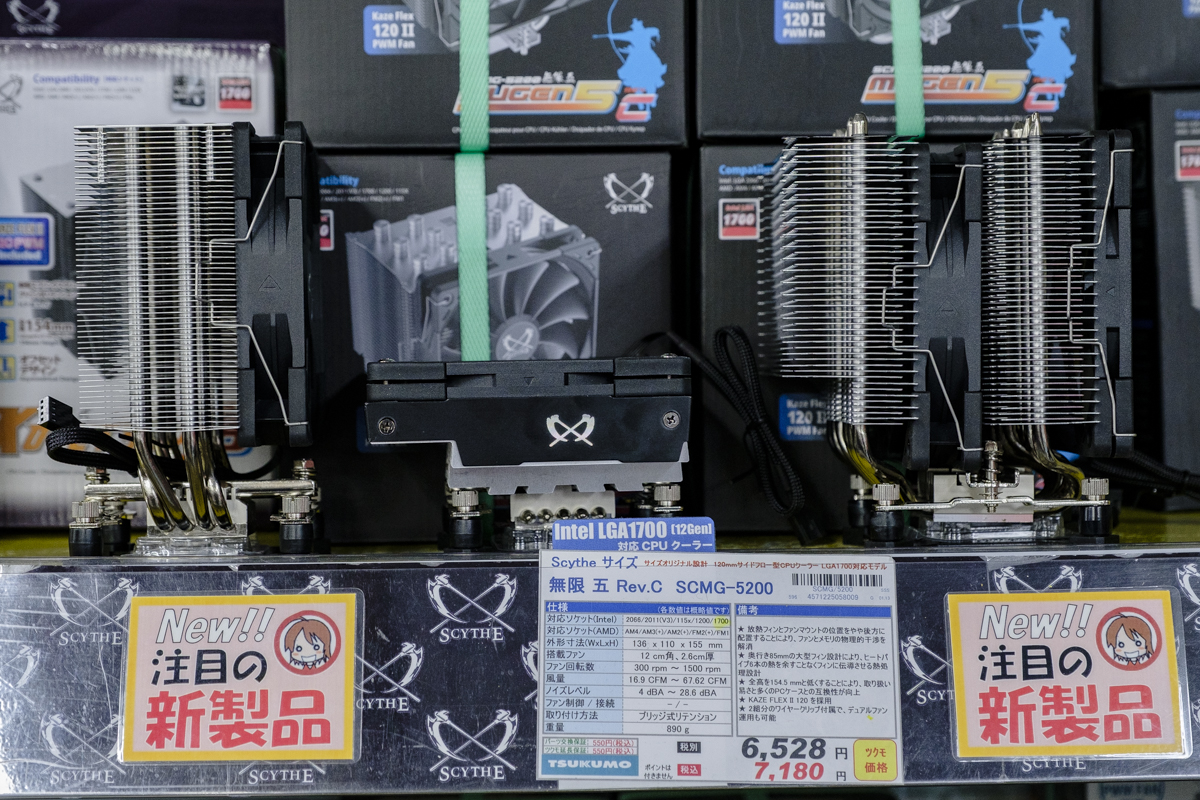

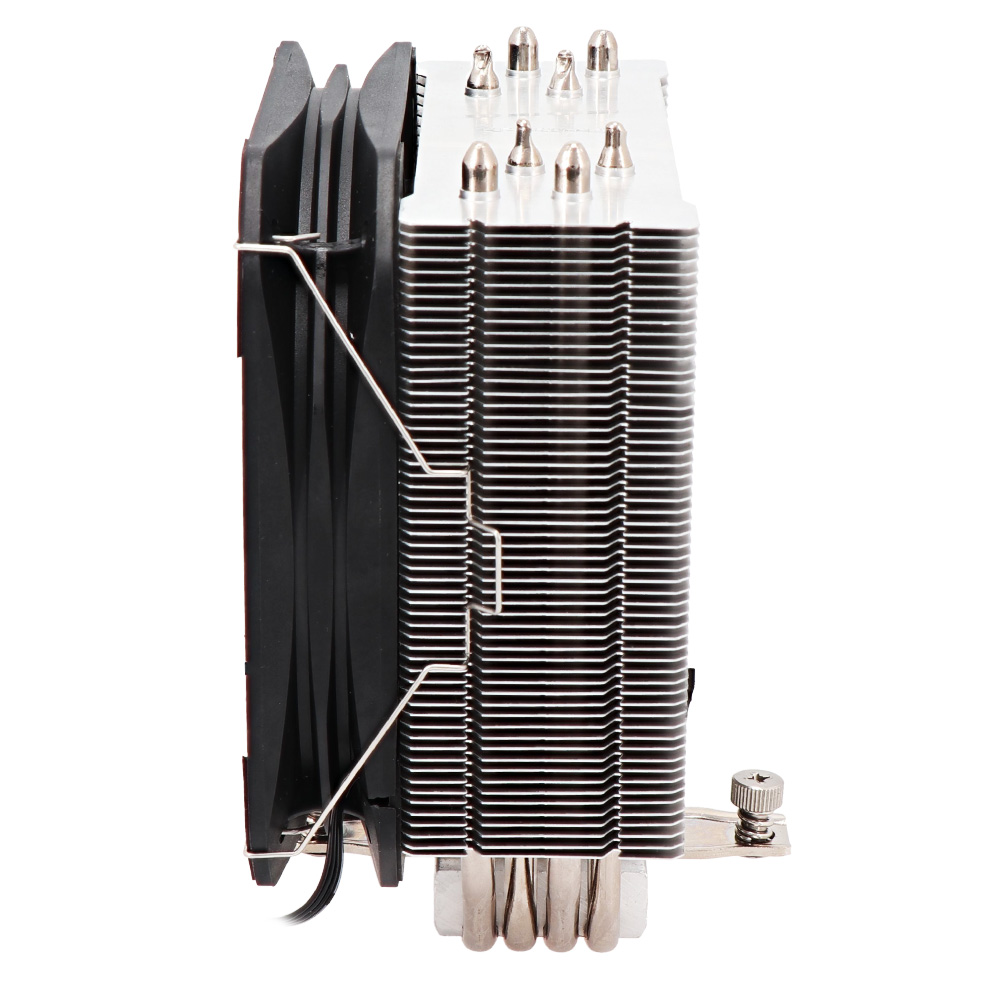

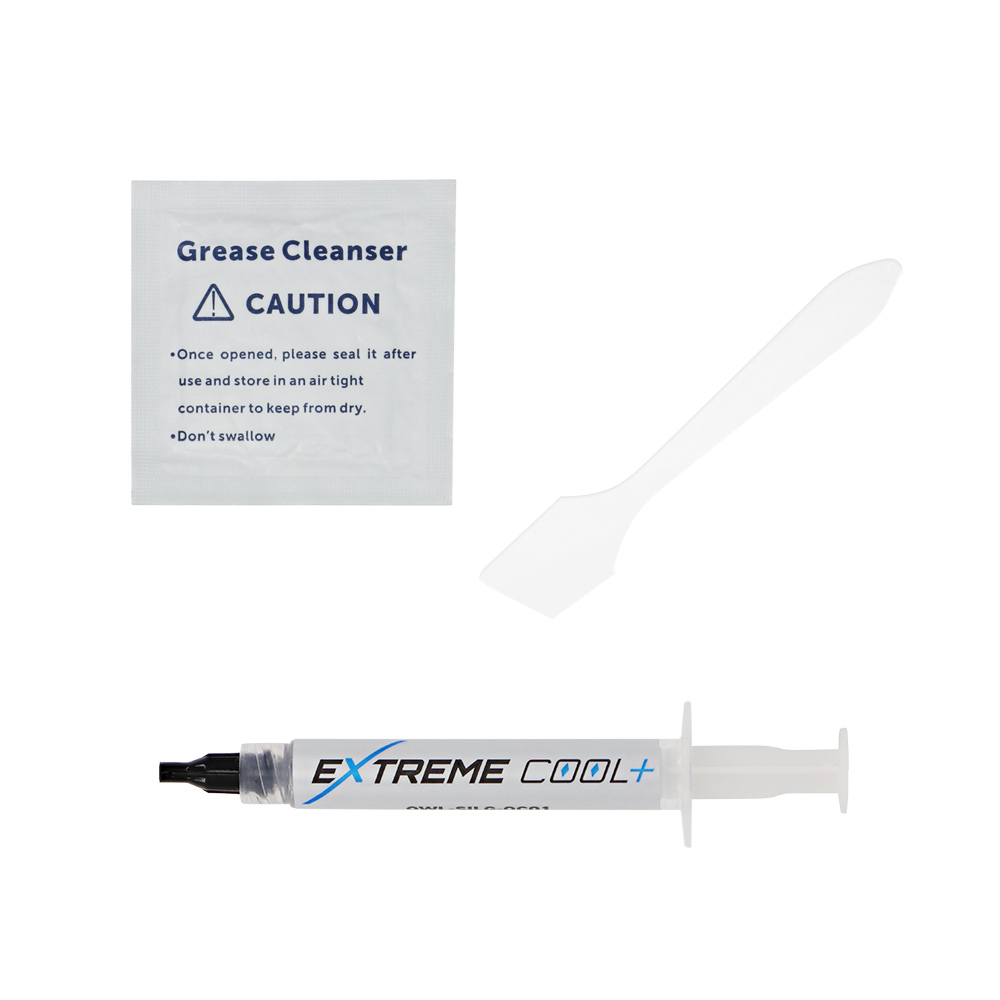

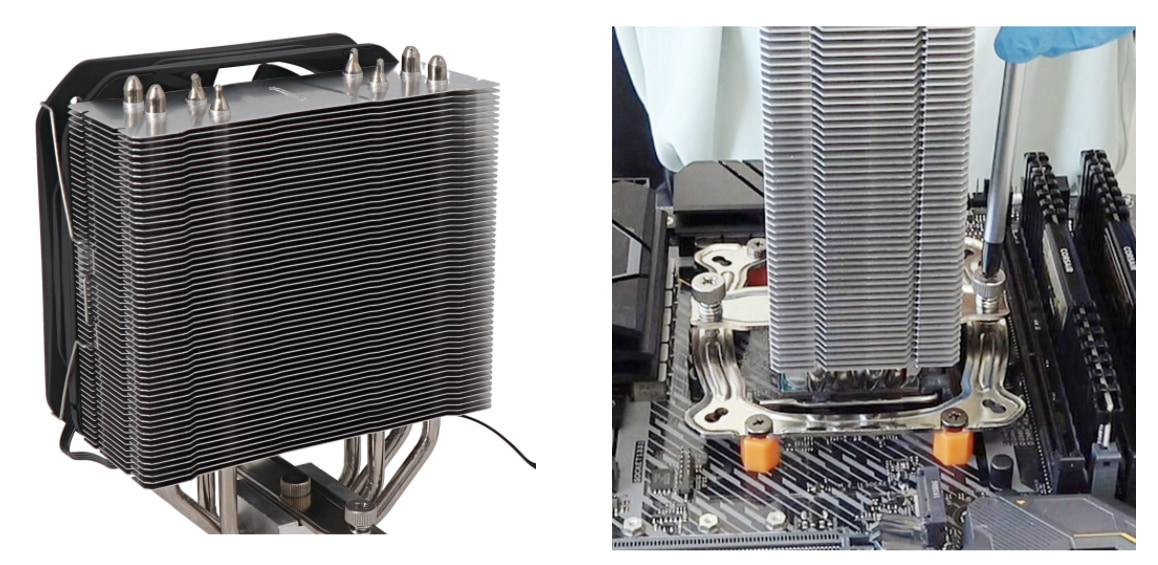

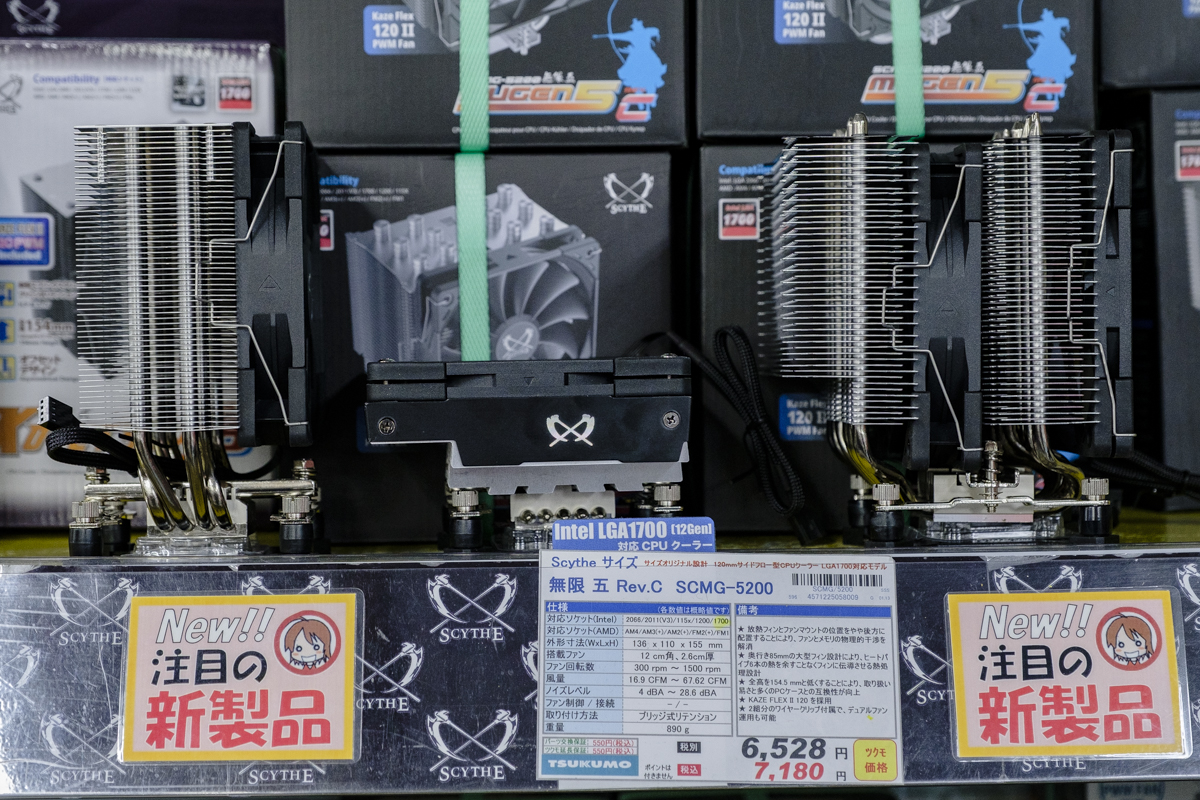

なお、CPUは多くの熱を発するので、CPUクーラーの装着が必須。インテルとAMDのどちらのメーカー製品でもCPUにクーラーが同梱されていますが、別途購入することを紅谷さんはすすめていました。

「CPU同梱のクーラーは、放熱性や静粛性の面で劣っています。特に放熱性能はPCの寿命を左右しかねない重要な項目です。CPUクーラーにもさまざまな種類がありますから、自作のおもしろさを堪能していただくためにも、標準付属のCPUクーラーからは即卒業しましょう!」(紅谷さん)

↑CPUクーラーも、多彩なモデルが並んでいます。ケース内の空気の流れも考えて決める必要があるため、プロのアドバイスが欲しくなります

↑CPUクーラーも、多彩なモデルが並んでいます。ケース内の空気の流れも考えて決める必要があるため、プロのアドバイスが欲しくなります

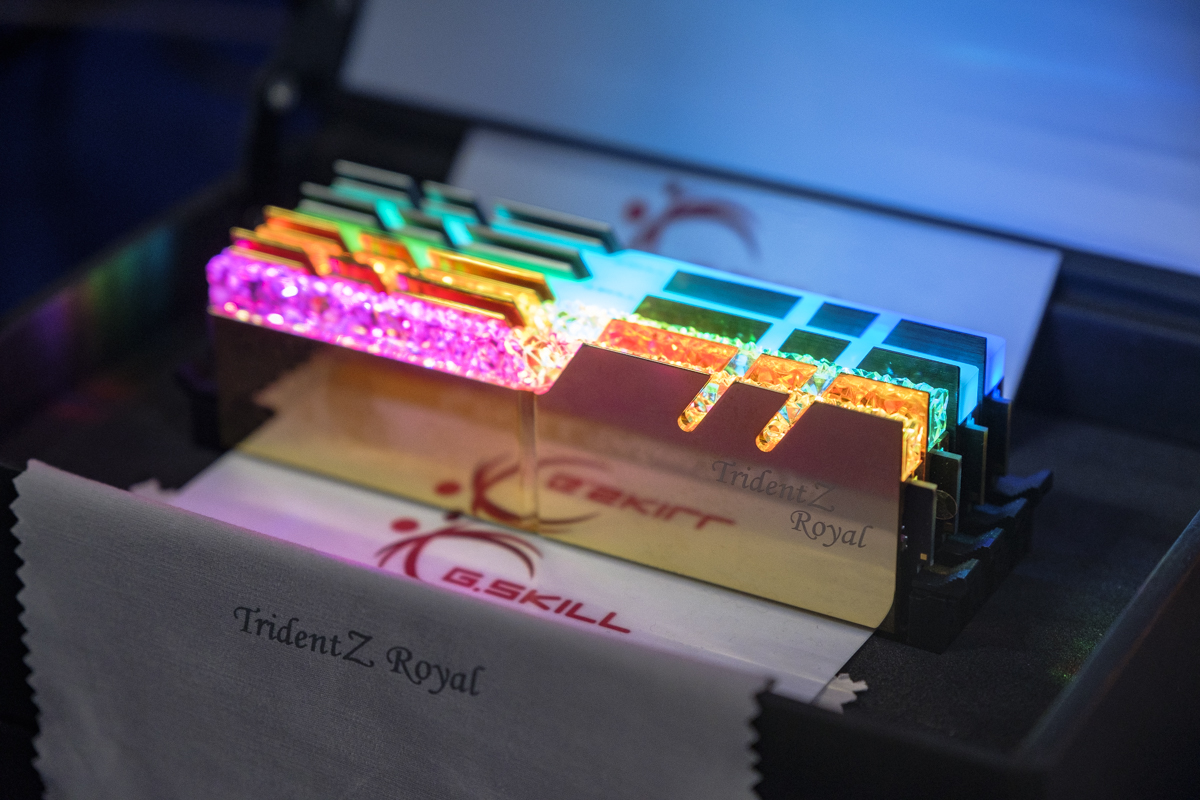

いま自作するなら、メモリーはマシマシがお得

続いて選ぶのはメモリーとSSD。ここで紅谷さんが意外なことを教えてくれました。

「実はいま、メモリーとSSDの価格が落ちているんです(2月8日取材時点)。半導体の価格が高騰していることはニュースになっていますが、PCパーツという点で見ると高くなっているのはGPUだけ。メモリーは2年前と比べて半値くらいになっています。予算次第ですが、いまPCを作るならメモリーとSSDを多めに積んでおくのがお得ですよ」(紅谷さん)

↑メモリーの価格表。マザーボードに2枚ずつ差すのが一般的であるため、2枚組で販売されています。左上に書かれている「DDR4」というのはメモリーの規格で、その後ろの数字は読み書きの速度を表しています。数字が大きくなるほど高速での読み書きが可能です「DDR5という新しい規格も登場していますが、価格の割に性能がおとなしいので、DDR4を選んでおいて問題ありません」(紅谷さん)

↑メモリーの価格表。マザーボードに2枚ずつ差すのが一般的であるため、2枚組で販売されています。左上に書かれている「DDR4」というのはメモリーの規格で、その後ろの数字は読み書きの速度を表しています。数字が大きくなるほど高速での読み書きが可能です「DDR5という新しい規格も登場していますが、価格の割に性能がおとなしいので、DDR4を選んでおいて問題ありません」(紅谷さん)

なお、メモリーは後から増設もできるものの、マザーボードに差せるメモリーの枚数は基本的に4枚が上限となっています。そのため、同容量のメモリーを搭載するのなら、メモリー1枚当たりの容量を多めにしておくのがコツです。

たとえば、16GB×2枚を差した場合、合計32GBとなり、さらに32GBぶん増設の余地がありますが、8GB×4枚だと同じ32GBでも空きのメモリースロットがなくなってしまうため、それ以上のメモリー増設が不可能です。16GB×2枚と8GB×4枚の価格差はほとんどないので、32GB搭載で考えるのであれば、16GB×2枚にしておきましょう。

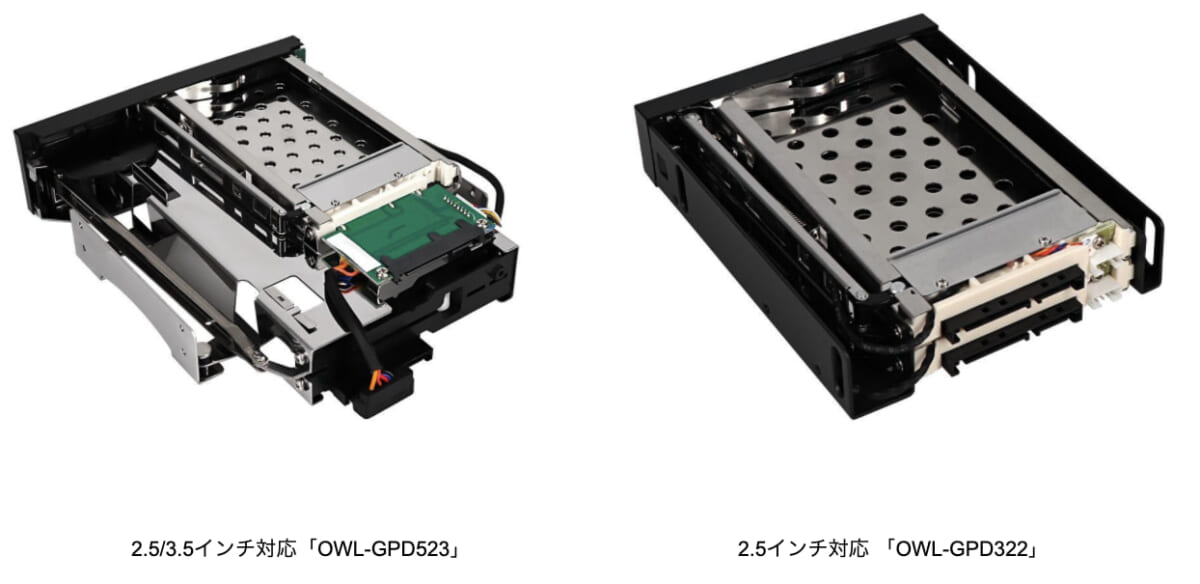

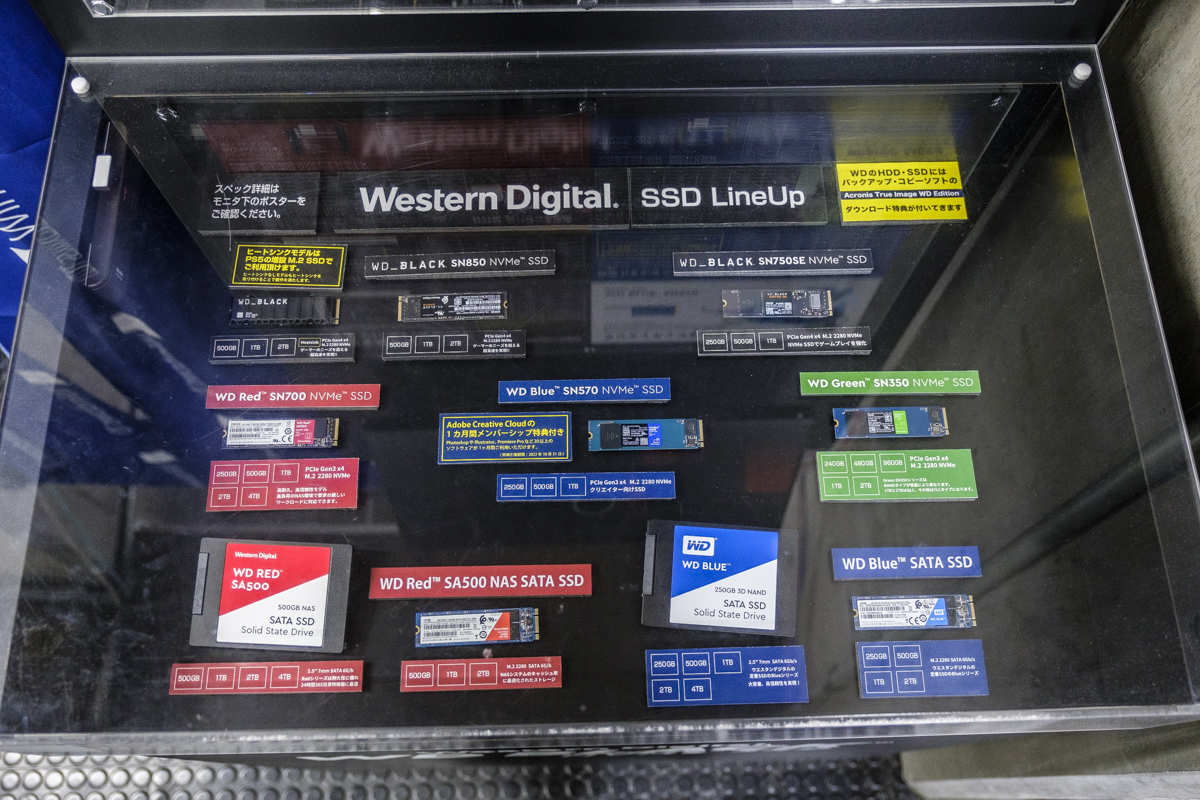

「リビングの棚」SSDと「物置」HDDを使い分けよう

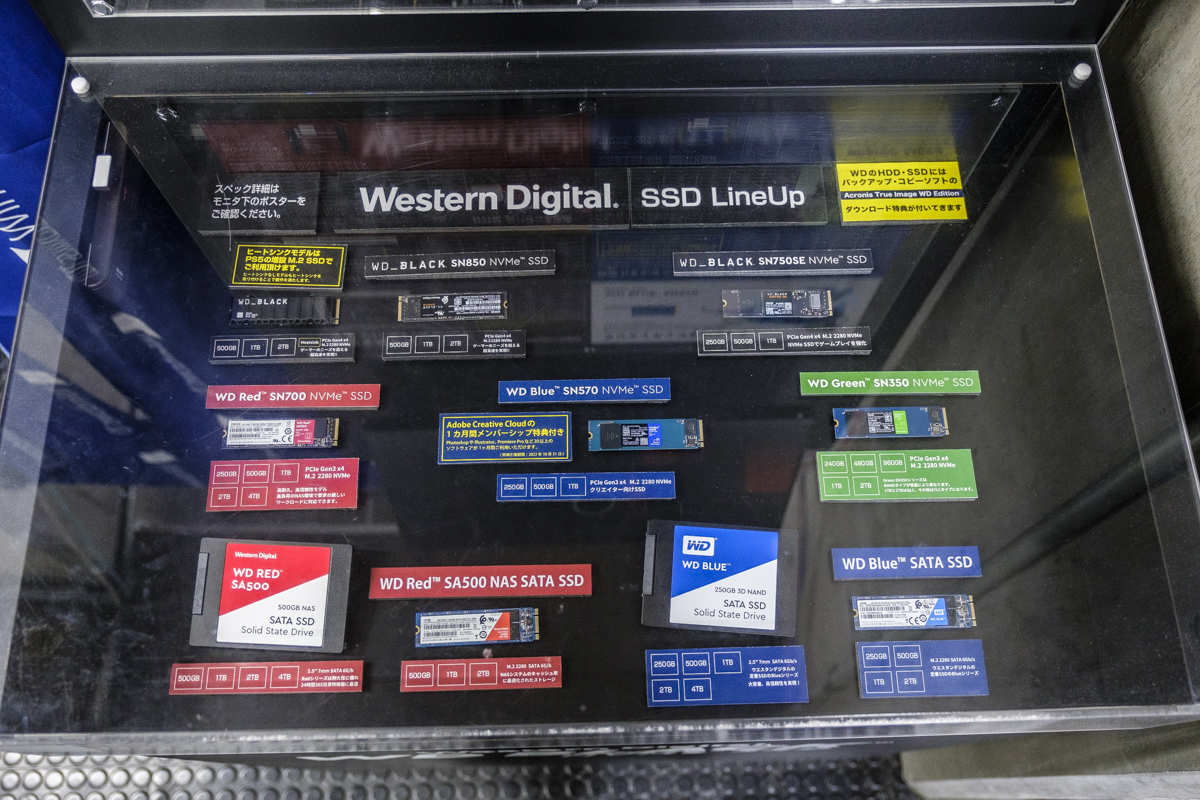

SSDはマザーボードに直接装着する、NVMe接続のものが主流になっています。NVMe接続のSSDは、HDDなどで用いられるSATA接続に比べて圧倒的に高速です。

なお、SATA接続のSSDも売られてはいますが、いま選ぶなら選択肢から外した方がいいでしょう。NVMe接続が可能なソケットの数はマザーボードによって異なりますが、将来の増設も視野に入れるなら、可能な限りNVMeソケットを多く備えたマザーボードを選んでおきたいものです。

「SSDもHDDもデータの保管庫ですが、容量や読み書きの速さに差があります。家に例えるなら、SSDはリビングの棚、HDDは屋外の物置というイメージで、データを取りに行く速度にそれくらい差があるということです。SSDだけで事足りるユーザーが多いと思いますが、動画編集などでストレージを多く使う方は、大容量のHDDもあわせて組み込んでおきましょう」(紅谷さん)

↑ディスプレイされた多彩なSSD。上の列と真ん中の列に写っているのがNVMe接続のSSDです

↑ディスプレイされた多彩なSSD。上の列と真ん中の列に写っているのがNVMe接続のSSDです

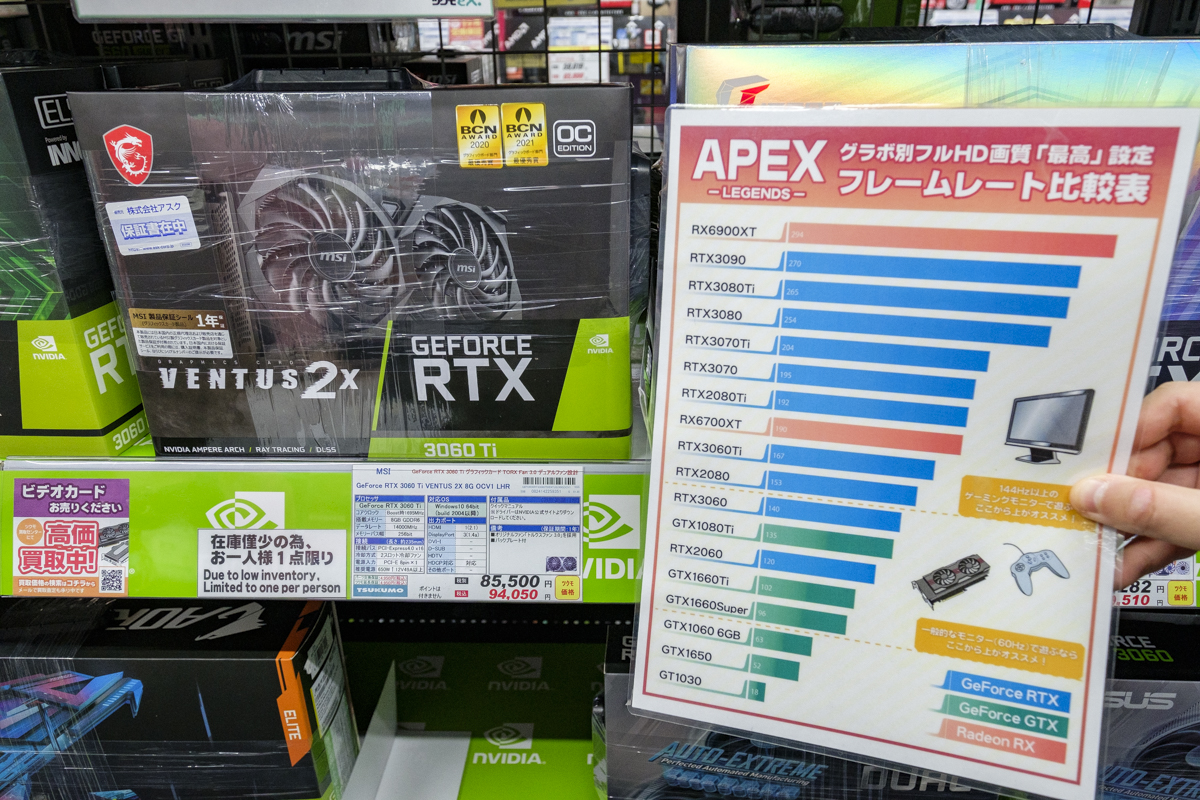

高性能GPUは高性能ディスプレイとセットで

GPUは、用途がゲーミングであれば高性能なものを搭載したくなりますが、近年価格の高騰が顕著なPCパーツでもあります。店頭では、GPUの性能にどれくらいの差があるのか、グラフ化された表が掲示されています。

「GPUは上を見過ぎると価格が非常に高くなるので、予算と相談することになります。たとえば、予算15万円ならGPUの価格は7万5000円くらいが限度ですね。なお、いくらいいGPUを搭載したPCでも、ディスプレイの性能が低ければそのパワーを発揮できません。高性能GPUをPCに搭載するなら、ディスプレイも高性能なもの、特にリフレッシュレートは144Hz以上に対応したものを使用してください。また、動画編集用のPCではゲーミングPCほどのGPU性能は求められませんが、使用する動画編集ソフトによっては、必要なものもあります」(紅谷さん)

↑eSportsにもなっているゲームタイトル「Apex Legends」プレイ時を想定したGPUの性能表。背後に写っているGeForce RTX 3060はハイエンドの入り口ともいえるGPUであり、グラフでも赤色で強調されています

↑eSportsにもなっているゲームタイトル「Apex Legends」プレイ時を想定したGPUの性能表。背後に写っているGeForce RTX 3060はハイエンドの入り口ともいえるGPUであり、グラフでも赤色で強調されています

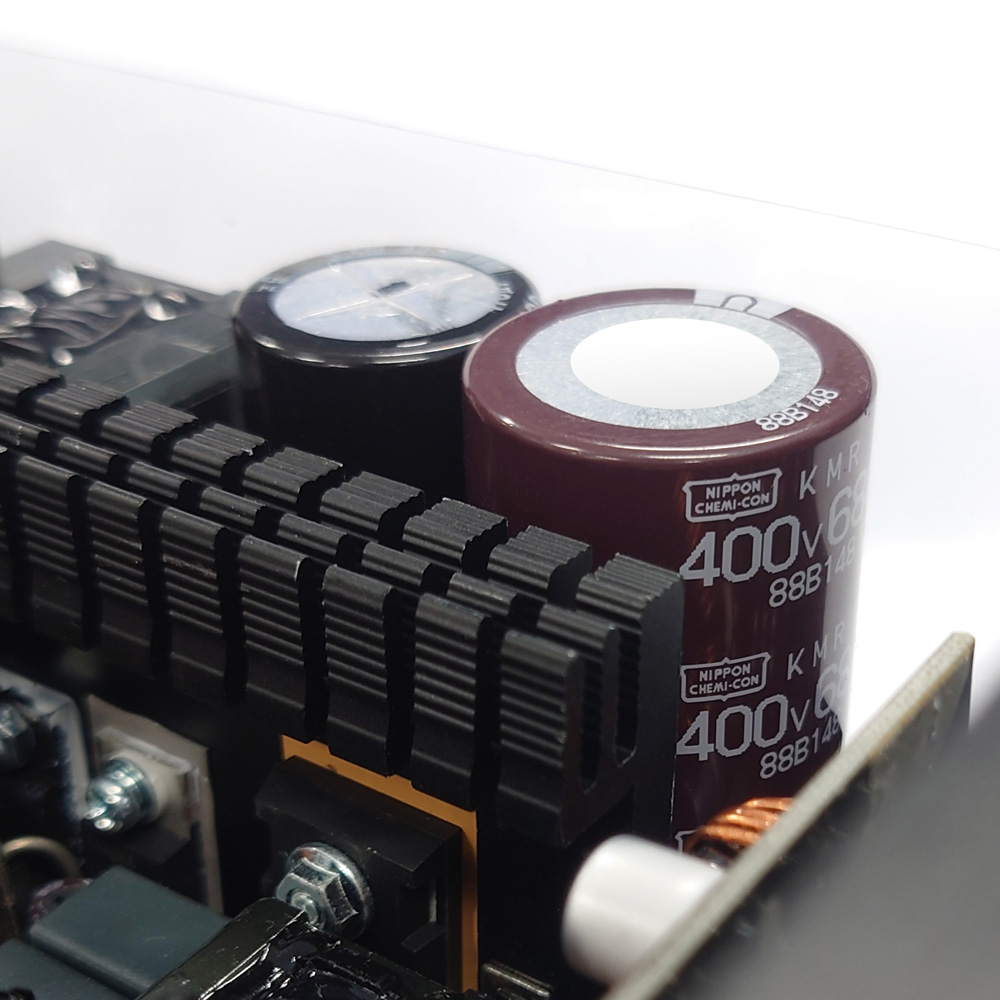

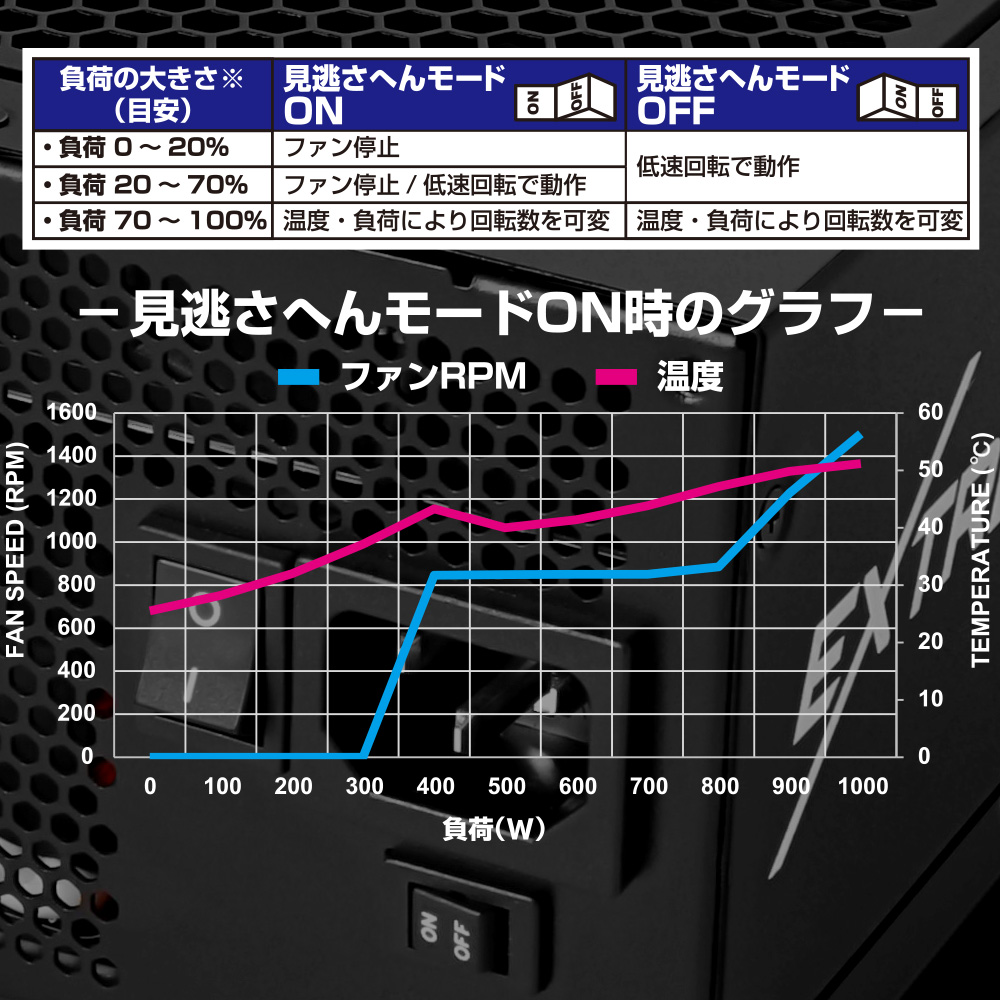

GPUの性能に応じて電源ユニットの容量を決定

GPUは価格が高いだけでなく、最も多くの電力を消費するPCパーツでもあります。高性能なGPUほど消費電力が大きいため、PCパーツに電力を供給する電源ユニットのサイズは、GPUの性能にあわせて決めることになります。

なお、同じ容量の電源ユニットでも、ブロンズ・シルバー・ゴールドと、電力の変換効率によるランク差、それに応じた価格差があります。省エネにもなるのなら多少高くてもゴールドを選んだほうがよいのかと思いきや、紅谷さんの見解は違いました。

「電源が壊れてしまうとパソコンそのものが動かなくなってしまうので、電源は信頼性で選ぶべきです。その目安となるのが、メーカーによる保証年数。保証年数はメーカーが製品の耐久性に自信を持っている証なので、これが長いものほど信頼できる電源ということになります。具体的には、5年程度の保証がある製品を選んでおくと安心です。

ちなみに、ゴールドやシルバー、ブロンズによる消費電力の差はあるのですが、それほど大きい差にはなりませんから、高過ぎるものを買う必要はありません。保証年数のほうが大切です」(紅谷さん)

ちなみに、高価な電源ユニットが必要になるユーザーは、株取引などの用途で常にPCの電源を入れたままにするような人だそう。多くのユーザーは、別のところに投資したほうがよさそうです。

組み立て前には、YouTubeの動画でイメトレを

ここまで、紅谷さんにケース、CPU、マザーボードなど、部品の選び方を解説してもらいました。ほかにも細かな部品・用品はありますが、PCの自作に必要な部品はほとんど揃ったといえます。

しかし、PCを初めて組み立てる人には不安もつきもの。そこで頼りになるのは、YouTubeで視聴できる、自作PCの工程を解説した動画たちです。

「店頭でご相談いただければ組み立てのノウハウをお教えすることはできますが、実践にはかないません。初めて自作に挑まれる方は、YouTubeにアップされている組み立て工程の動画を見てイメトレしておくだけでも、組み立て作業が格段にスムーズになりますよ」(紅谷さん)

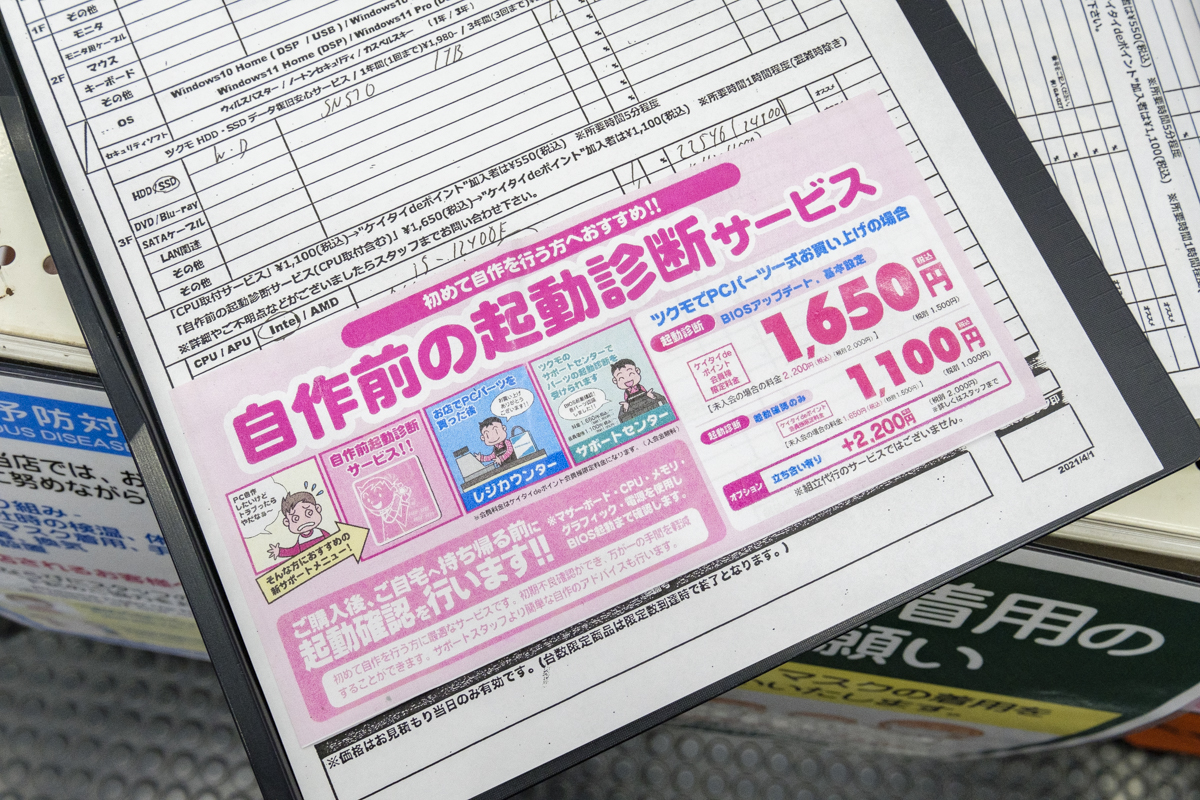

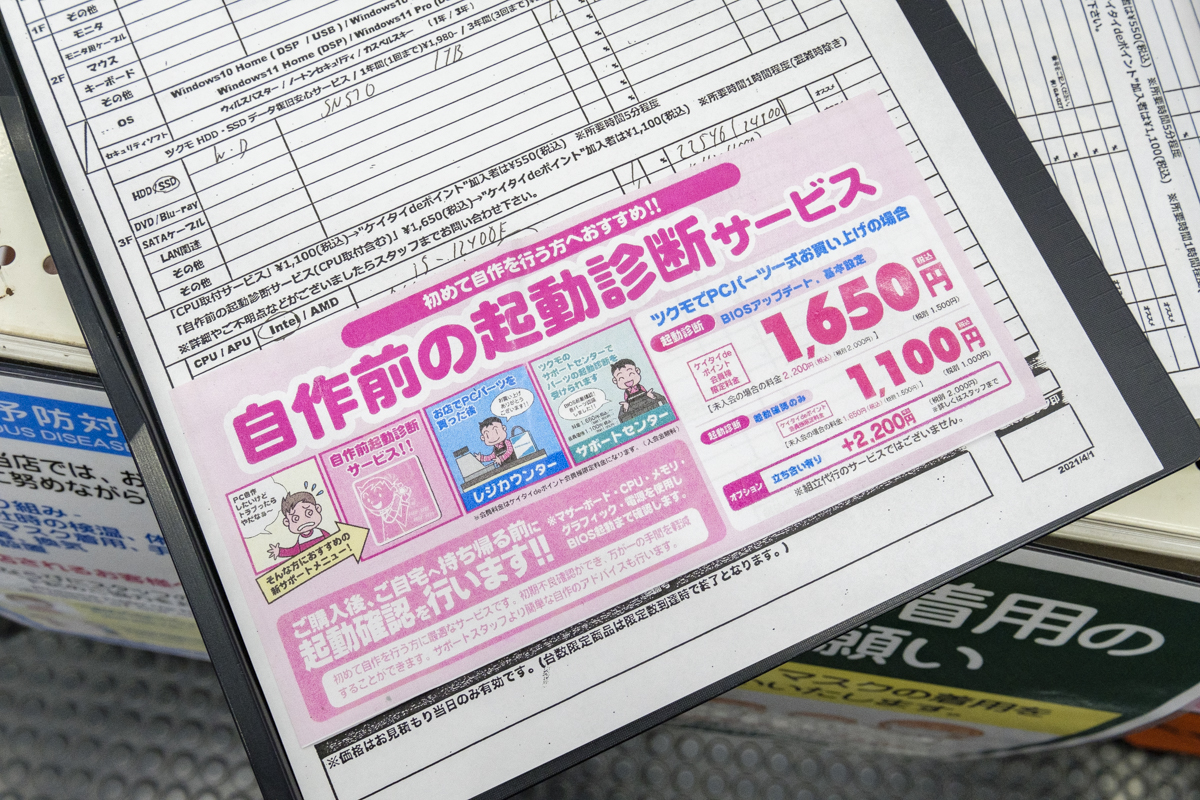

また万が一、苦労して組み立てたPCが動かなかった場合は、PCパーツの初期不良の可能性があります。そうともなれば、原因究明にかかる時間、ストレスはかなりのもの。PCパーツを販売しているショップでは、そのような不安を解消するための動作確認サービス(有料)も用意されています。

↑組み立て前に、PCパーツの初期不良がないか確かめてくれるサービスも用意されています

↑組み立て前に、PCパーツの初期不良がないか確かめてくれるサービスも用意されています

プロが語る、自作PCの1番のコツは「愛」!

最後に、紅谷さんに自作PCについてのコツを伺いました。そこで語られた言葉はまさかの「愛」! その正体とは……

「PCは精密機械なんです。だから、作業中は力を加えることなく、やさしく接してあげてください。組み立ての工程でグッと力を入れるのは、メモリーをマザーボードに差し込むときだけ。また、各PCパーツは静電気にとても弱いので、絶縁手袋を装着して作業する、事前に鉄製のものを触って放電しておくなど、最大限の注意を払いましょう。長く使う大切な相棒なのですから、愛を込めて組み立ててください」(紅谷さん)

5年ほど前に組み立てた自作PCに改造を重ねていまだ愛用している筆者は、紅谷さんのこの言葉に深く納得しました。過去には愛を欠いた扱いをしてしまったがためにPCを壊してしまったこともありましたが、現行のマシンは大切に使っているおかげか長持ちしてくれています。

この記事では、自作PCのパーツの選び方やコツについて紅谷さんに語ってもらいました。次回の記事では、いまPCを自作するならおすすめはどのPCパーツなのか、商品名も交えながら具体的に聞いていきます。この記事では掲載しきれなかったポイントも多く載せていくので、ぜひあわせてお楽しみください。

※価格のトレンドについては記事掲載時点のものです。今後の国際情勢などによって変動する場合があります

撮影/我妻 慶一、取材協力/TSUKUMO eX.