人生100年時代と言われる昨今、キャリアへの迷いや定年後の不安を抱いている人は多いのではないでしょうか。「これからの時代を生き抜いていくために必要なのは、特定の『肩書』ではなく、自分自身の力で選ばれる存在になることです」、そう語るのは、ベストセラー作家の有川真由美さん。有川流・令和時代の生き方のヒントを伺いました。

有川 真由美(ありかわ まゆみ)

作家、写真家。鹿児島県姶良市出身。台湾国立高雄第一科技大学応用日本語学科修士課程修了。化粧品会社事務、塾講師、衣料品店店長、着物着付け講師、ブライダルコーディネーター、フリー情報誌編集者など、多くの職業経験を生かして、働く人へのアドバイスをまとめた書籍を刊行。約50カ国を旅し、旅エッセイも手がける。

「自分の足で、行きたい方向へ進んでいく力」を身につけよ!

―有川さんの新刊『肩書がなくても選ばれる人になる』、タイトルからハッとさせられ、強く惹きつけられました。この本を執筆されたきっかけを教えてください。

私の周りで、定年退職が迫ってきた人が増えています。皆さんいろいろな想いを抱いているけれど、一番大きなものは「会社を辞めてしまったら、生きていけないんじゃないか」という漠然とした不安です。会社という後ろ盾がなくなったとき、一体どうやって生きていけばいいのか、そのイメージが持てないと皆さんおっしゃるんですね。

健康寿命が伸びて、60代どころか70代でも元気な人が多い現代において、私たちは何かに属していなくても生きていく道を模索しなくてはいけません。

―大人だけでなく、これから進路を決める高校生や大学生、将来のキャリアにいろいろな夢を持つ小中学生の子どもたちにも、ぜひ伝えておきたいことですね。

そうなんです。よくよく考えてみると、「お金を稼ぐためには雇われなくてはいけない」という価値観になったのは、長い歴史から見ればごく最近のこと。それまでの何千年何万年間は、狩りや農業で自給自足をしたり、周囲の人と物々交換をしたりと、自分の力で生き抜いてきました。だから、絶対にできるはずなんですよ。

風の時代などと言われますが、新しい価値観や革新が求められる現代において、何かの肩書がなくても生きていけるというイメージを作り、自分自身と作戦を練って、自らの足で一歩を踏み出そうーーそんなメッセージを伝えたいと思いました。

これからは、一人ひとりが何かに支配されるのではなく、自分の足で立ち、行きたい方向へと進む時代ではないでしょうか。

「肩書がなくても選ばれる」人生にするために必要なマインドとは?

―自分の足で生きていくために、具体的にどのようなことを意識すればよいでしょうか。

まず大切なのは、小さな成功体験を積み重ねること。じつは私自身も、会社を辞めてフリーランスになったとき、「会社から出たら何もできない人間だ」ということを痛感しました。仕事がなく、一銭もお金が入ってこないという現実は、ものすごく恐怖でした。

でも、少しずつ自分にできることを模索しながら続けていくうちに、やれることが増えていった。何も経験がなければ自信が持てないのも当然です。週末起業でもアルバイトでも何でもいいので、日銭を稼ぐ経験をしてみることをおすすめします。「自分の力で稼げた!」という経験が自信に繋がり、先々の不安を解消していきます。

もうひとつ大切なことは、やりたいことしかやらないこと。私たちは社会に合わせよう、認められる人であろうと努力するあまり、自分というものを見失いがちです。けれど、本当にエネルギーが湧いてくることって、心から「やりたい!」と思えることだけなんですよね。

とにかく、自分の興味や好奇心に正直になることがカギです。少しでも気になることは、どんどん挑戦しましょう。先入観や思い込みを捨てて、幅広い世代の人と交流することで、新しい発見があるかもしれません。

―「いつかやってみたい!」と思っている、夢みたいなものでもよいのでしょうか?

もちろんです。ただ、お金にならないなら諦める、というものなら、そもそも本当にやりたいことではないのかもしれません。「お金にはならなくても、どうしてもやりたいこと」こそが、本当にあなたが情熱を注げるものであり、継続できることなんじゃないかな。

過去の記憶から、自分の強みを見つける

―「やりたいことや得意なことが自分でもわからない」という人は意外に多いと感じますが、どうすれば見つかるでしょうか。

じつは、そんなに難しいことではないんですよ。いままで生きてきた中で、誰かがあなたに対して喜んでくれたことって結構ありませんか? たとえば、「あなたと話していると癒される」「段取りがすごくうまい」とか。何かしら、人から感謝されたり褒められたりした経験があるはず。

私の場合は、子どもの頃に自主的に作った学級新聞を、「おもしろいね!」と喜んでくれた人がたくさんいました。その経験が、いまの書く仕事に繋がっています。

―これから新しいことを探すというよりも、過去の記憶を掘り起こすことが、自分の強みを見つけるヒントになるのですね。

数十年生きていれば、大体のキャラクターは形成されています。料理上手な人、人を癒せる人、リーダーシップを発揮する人。あるいは「このことにかけては張り切っちゃう」という自分自身のスイッチのようなものを、誰しもが感覚的にわかっているはずです。

「人が喜んでくれたこと」が見つかったら、それをビジネス的な視点で捉え直してみるんです。「あなたと話すと元気が出る」と言われる人ならば、コミュニケーション能力や傾聴力が強み。カウンセリングなど、ビジネスとして展開できないか考えてみるといいですね。

一見、仕事に直結しないようなことでも、追求していくことで、あなたにしかない価値創出に繋がります。

「肩書がなくても選ばれる人」になって、ワガママに生きよう!

―最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします。

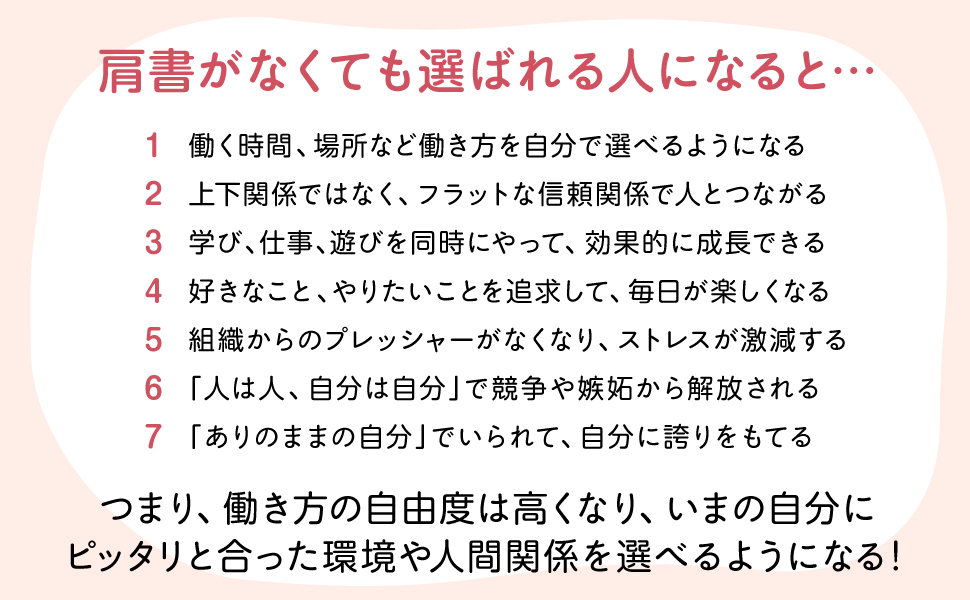

人生の時間は限られていますから、できるだけやりたいことで予定を埋めたいじゃないですか。そのためには、「肩書がなくても選ばれる人」になりましょう。そうでないと、やりたくない仕事を引き受けたり、人と仕事を奪い合ったり、自分の時間を他者にコントロールされたりすることになってしまいます。

自分の好きなことを突き詰めて、より喜んでもらえるにはどうしたらいいかを考え、こだわりを持って実践する。そうして信頼貯金を積み重ねていくと、結果、「この人に任せたら大丈夫」「あなただから任せたい」と選ばれる人生になると思いますよ。

今回の本には、「肩書がなくても選ばれる人」になるための45のヒントを盛り込みました。一人でも多くの方の人生が、楽しく豊かなものになりますように!

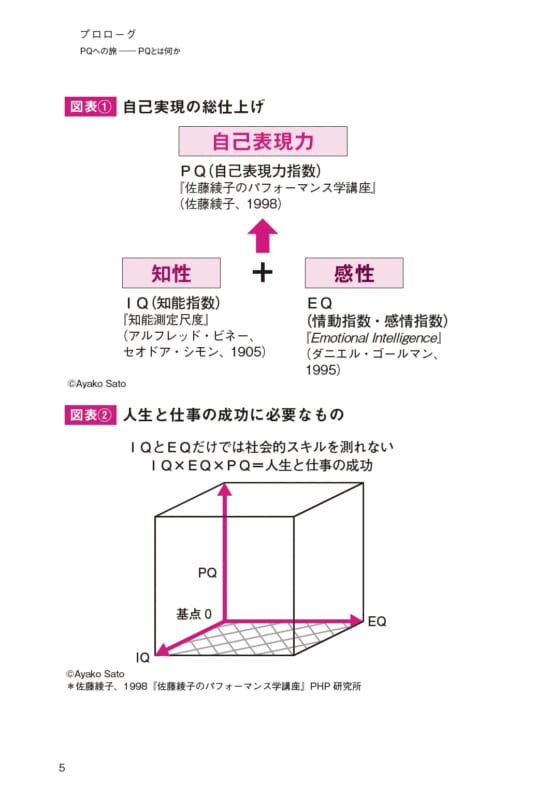

IQ

IQ