寒さが増し、おでんや寄せ鍋など“鍋”がおいしい季節になりました。友人や親族を家に招いて楽しむ予定もあるでしょう。そんなときは、スマートにサーブしたり楽しく鍋を囲めるようにおもてなししたいもの。

そんなニーズを汲むように、保温性の高い鍋や使い勝手のいいトングなど、工夫を凝らした調理グッズの進化は止まりません。鍋料理を快適にしてくれる、便利で見た目も美しいキッチン用品を、生活雑貨に詳しいフリーライターの納富廉邦さんに紹介していただきました。

楽しみ方さまざま!

鍋料理のトレンドは?

「最近は鍋料理の種類が豊富になり、より自由度が増してきたことを実感します。SNSではさまざまな鍋料理が紹介され、和風、洋風、エスニック風、また創作に富んだオリジナルレシピなど多種多様な鍋料理を、みなさん楽しんでいますね。

ひと昔前のように『キムチ鍋』や『豆乳鍋』といった分かりやすいものではなく、自己流にアレンジした多彩な鍋料理が多く存在しています」(ライター・納富廉邦さん、以下同)

と、まずは鍋料理のトレンドを教えていただきました。

・薬味や調味料にこだわる

「大根おろしや柑橘類など、薬味を入れて楽しむ鍋料理や、こだわりの柚子胡椒や七味唐辛子などの調味料を効かせた鍋料理が多く見られるようになりました」

・市販の鍋の素が豊富になった

「手軽においしい鍋が楽しめる市販の鍋つゆのバリエーションが増えました。これによって圧倒的に鍋料理がしやすくなったのは言うまでもありません。定番のスープから変わり種の味まで、さまざまな味が揃っているので頻繁に鍋料理をしても飽きることなく食べることができます」

・アンテナショップでご当地鍋を楽しむ

「都心部では全国の食材が揃うアンテナショップが多く存在し、ご当地の絶品鍋料理を自宅でも楽しめるようになりました。また、その土地ならではの食材を活かした調味料も手に入るので、新しい発見があるのも魅力的です」

・具材は数種類とシンプルにする

「スープや薬味、スパイスが充実してきたこともあり、さまざまな種類の野菜をたくさん入れるスタイルから、お肉と野菜を2〜3種類に厳選したシンプルな鍋料理が主流になっています」

・鍋料理は家庭で楽しむ料理に

「新型コロナウイルスの流行で、複数人で鍋を囲むことは随分と減ってきました。さらに外食費の高騰もあり、今後、鍋料理は外食ではなく、家庭で楽しむ料理となっていくと思います」

進化するおでん…料理家おすすめのタネ10選と基本のだしからカレーチーズおでん、串おでんまでレシピ3種

鍋から箸まで!

鍋料理を快適にするキッチン用品12選

鍋料理のトレンドに合わせて、キッチン用品にも変化が見られるそう。

「使う前に米を入れて煮込む『目止め』をする必要のない土鍋など、手入れしやすい鍋が出てきています。また、おたまやトングなども使いやすい形状にデザインされていたりと、一見、マイナーチェンジに見えますが、実際に使ってみるとその効果を実感することが多くあります。

とくに私が実感しているのは、『鍋にはトングが便利』ということです。菜箸でも事足りますが、トングを使ってみると、その使い勝手の良さを手放すことはできません。最近のトングは先端が食材を掴みやすくなっており、力を入れなくても自在に挟むことができます。ぜひ一度試してもらいたいですね」

ここからは、納富さんが実際に使って効果を実感したキッチン用品を紹介していただきましょう。

1.遠赤外線で食材にしっかりと熱を伝える「鍋」

旭工業「Sumi Nabe」

6万6,000円(税込)

カーボングラファイトでできており、遠赤外線による調理が可能な鍋です。食材に均一に、かつ速やかに熱を伝えることにより、食材の旨みをぎゅっと凝縮します。鍋料理として「煮る」ほか、ステーキなどの「焼く」料理にも効果を発揮します。

「すべてが炭でできているので、土鍋よりもはるかに遠赤外線効果が高い名品です。この鍋で煮込めば高価なお肉でなくとも、なかがほろっとして柔らかく美味しい仕上がりになります。鍋以外の調理でも活躍するので、我が家では週に3回くらいは使用しています。半永久的に使えるので、我が家でも一生モノのアイテムとして重宝しています」

2.手にしっくりと馴染むトング

conte「おてがる薬味トング」

13cm 1,430円/15cm 1,650円(ともに税込)

薬味の入っているクチの細い瓶に使うことを想定して作られたこちらのトングは、先端が細くなっていて薬味を掴みやすいのが特徴です。力を入れなくても食材を挟むことができるので、まるで自分の手の代わりのように扱うことができます。

「私は13cmと15cmの両方のサイズを使っています。どちらのサイズもあった方が便利ですが、どちらか一つであれば、15cmのものをおすすめします。先端が細くなっているので、薬味のような細い瓶にも入れやすいトングです。鍋料理以外でも、サラダを取り分けるシーンなど、食卓に置いてあるだけで何かと活躍してくれます。サッと手に取れて、テーブルに置いてあっても邪魔にならない小ぶりのサイズ感は使い勝手が抜群です」

3.スープをすくいやすいレードル

ichibishi「すくいやすく注ぎやすいレードル」

2,090円(税込)

すくう部分がカーブを描く三角形になっているので、鍋底のカーブに添いやすく、食材のすくいやすさが抜群です。また、お椀にスープを入れたいときは、注ぎぐちが狭まっているため、液だれしにくい点もポイントです。左右対象なので、利き手を選びません。

「鍋のなかの具材をすくうためには先端は平たいことがとても大切なんですよね。持ち手の長さも通常のレードルより短く設計されていて、とても使いやすいです。円形のおたまが使いにくいと感じたことのある方にぜひ試してもらいたいです」

4.多様な働きをしてくれるスプーン

Three Snow「新越ワークス/クックスプーン」

1,210円(税込)

おたまとヘラのいいとこ取りのような万能スプーン。これ一つで、炒める、煮る、すくうができるので、洗い物を少なくすることができます。また、先端がナイロン樹脂になっているので、鍋の表面を傷つける心配が入りません。

「持ち手が23.5cmと通常のおたまより短く、カトラリーのスプーンと同じように手軽に扱うことができます。おでんの卵をすくいたいときにも、汁をよそわずに、卵だけをお椀に移すことができます。使ってみると、使い勝手の良さを心から実感できると思います」

5.グッドデザインなステンレスのレンゲ

ヨシタ手工業デザイン室「racco レンゲスプーン」

1,100円(税込)

レンゲスプーンの先端は普通のスプーンよりも広いですが、ボウル部が浅いため口を大きく開けることなく、食材をたっぷりのせて口に運ぶことができます。また、大皿料理の取り分け用に使用する、ポテトサラダを作るときに潰しながら和える、など工夫次第で使い方が広がります。

「従来のレンゲって本当に使いにくいと思いませんか。こちらのレンゲは、柄の長さや口に運ぶときの形状など本当によく考えられています。スープを飲むときにも、具材を食べるときにも、どちらでも使い勝手が良く便利です。水餃子などもとても食べやすいですよ」

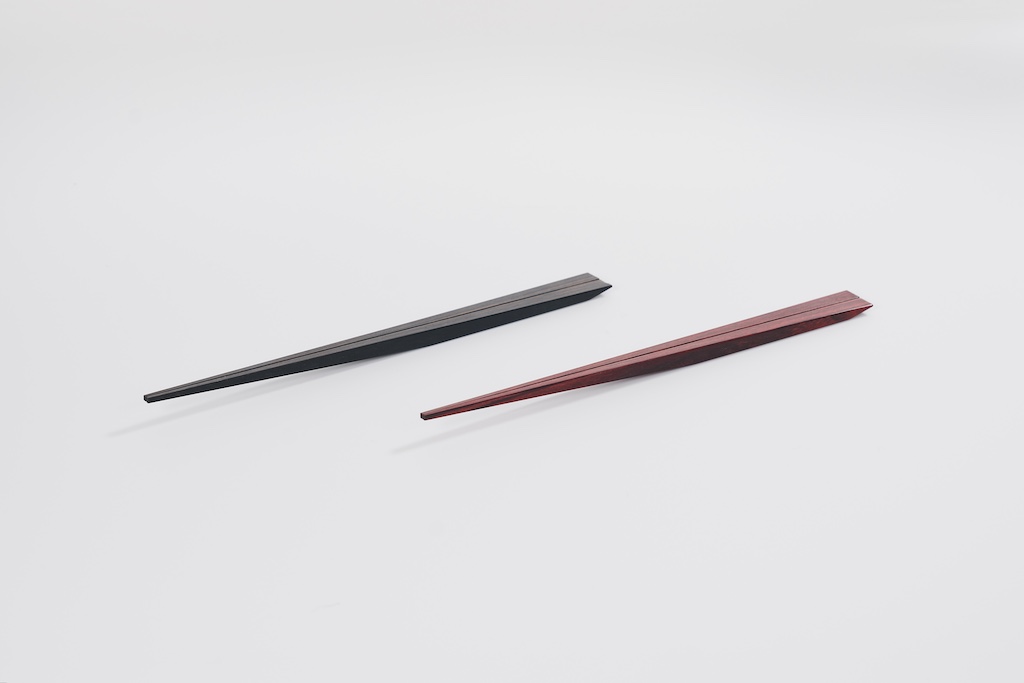

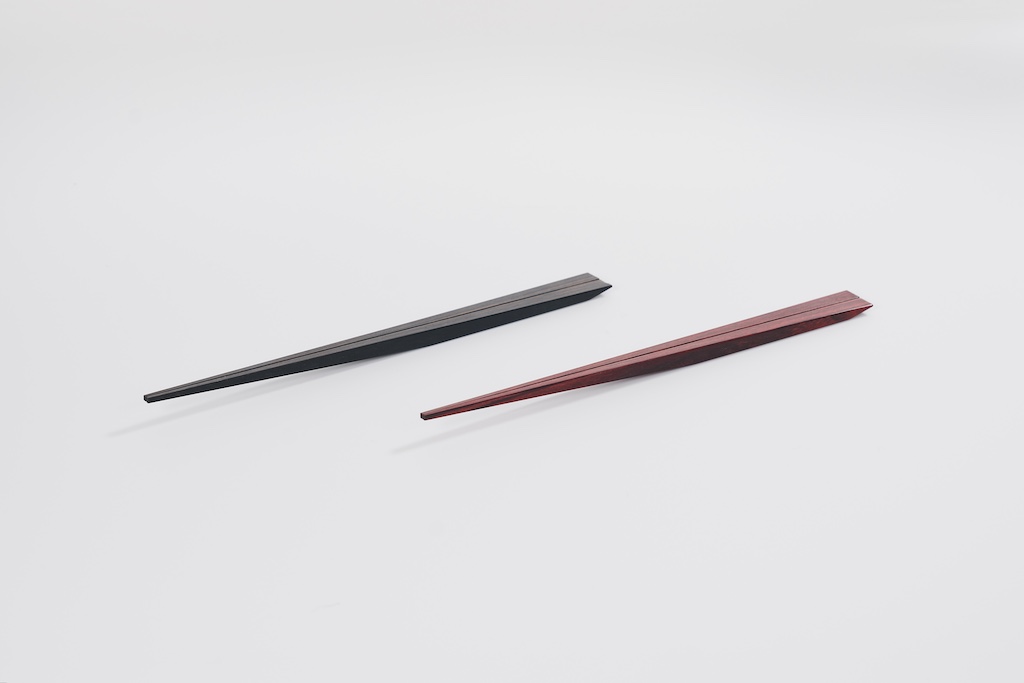

6.箸置き要らずのシンプル箸

アッシュコンセプト「+d 木の浮き箸」

3,300円(税込)

箸の先端が浮き上がっているため、テーブルに接地することがなく衛生的です。もともとは樹脂素材でできた「+d ウキハシ」がありましたが、このデザインを踏襲しながら、天然素材を使用した商品にするために、形状を保つよう素材や技術など改良を重ね作られました。

「やはり木製の箸は雰囲気があって良いですね。浮き箸は箸置き要らずでさっとテーブルにおくことができるのが気に入っています。鍋料理の際にはさまざまなキッチン用品がテーブルに並ぶので、少しでもアイテムを絞りたいと思ったときにこちらの箸を選びました」

料理道具研究家が愛用する料理の厳選7つ道具と便利グッズ

7.おろす角度に技ありのおろし金

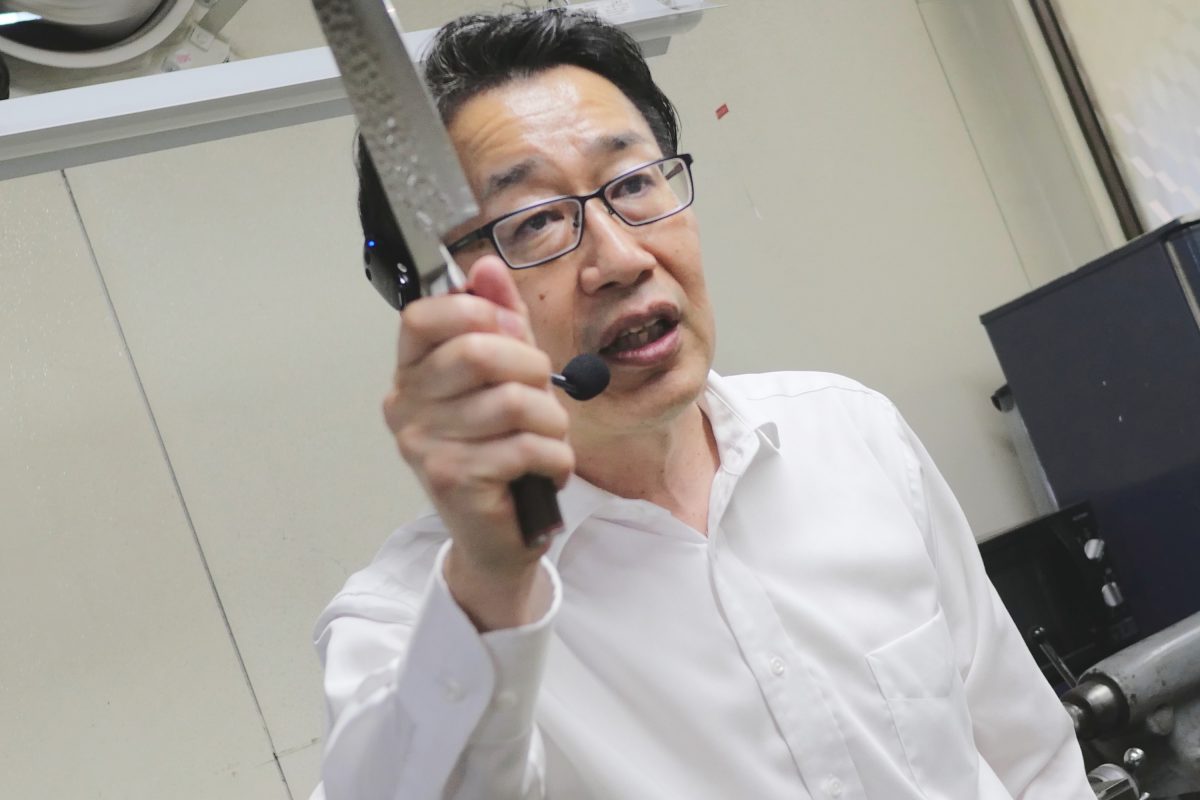

シゲル工業「おろし金17°(ジュウナナド)」

9,900円(税込)

メーカーが試行錯誤して導き出した、極力、力を加えずにおろすことができるおろし金です。その秘密は、おろす角度にあります。傾斜がついているので、少しの力でスムーズにおろせるのです。オールステンレス製で、衛生面でも安心。使用後におろし金に残った食材も水でさっと流して洗い落とすことができます。

「大根おろしが水っぽくなく、ふわふわでおいしく仕上がります。しかもマイルドな味になるので、大根おろしが辛くて苦手な方にも使っていただきたいですね。滑り止めもしっかりとしているのでラクにおろすことができます。みぞれ鍋のような、大根おろしをたっぷりと作りたいお鍋のときにもおすすめ。ギフトとしても大変よろこばれます」

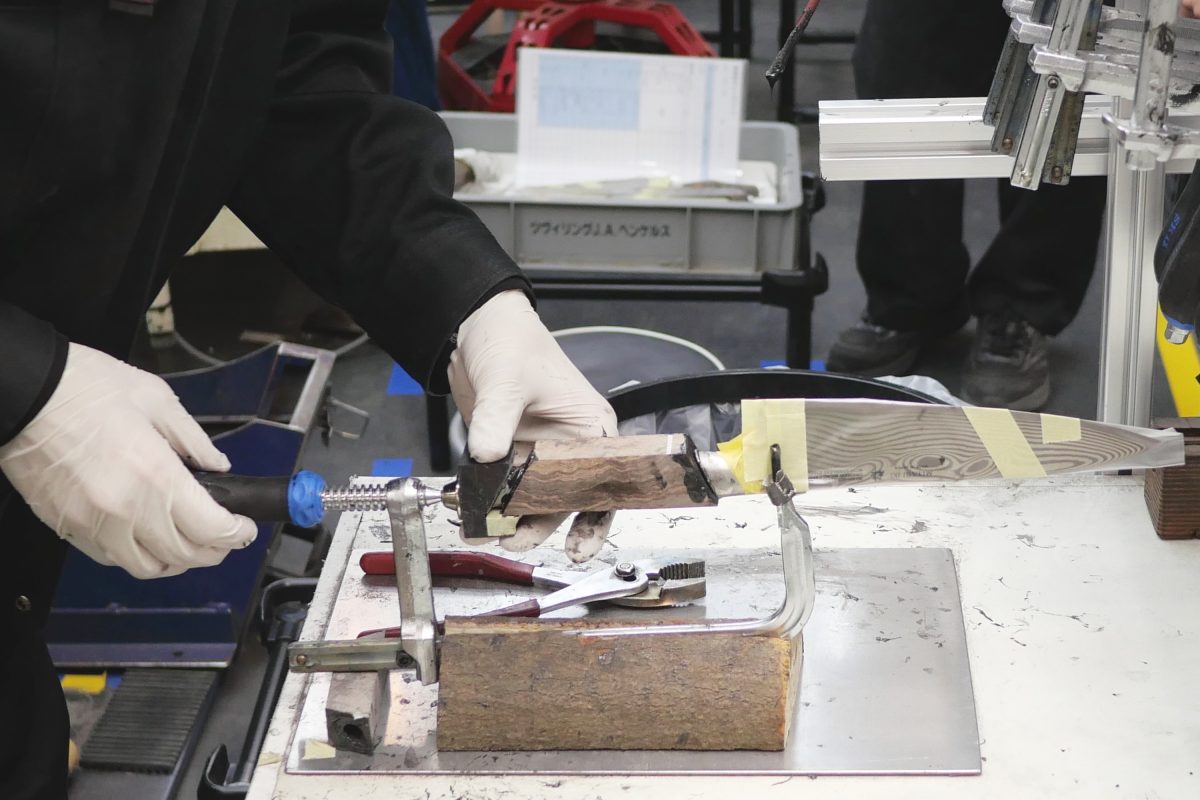

8.刃当たりが心地よいカッティングボード

RUBBER Rubber「カッティングボード」

Sサイズ 5,720円/Mサイズ 6,820円(ともに税込)

木製のまな板のような心地のよい刃あたりと、プラスチック製まな板の優れた衛生面を両立したまな板です。業務用合成ゴムまな板を作り続けてきた実績のある老舗日本メーカーが、家庭になじむ色と大きさを考え作りました。

「鍋料理を楽しむときは、テーブルに小さなまな板があると便利です。大きめのお肉を小分けにしたり、もう少し野菜を食べたいときに少しだけ野菜を切ったりすることができるなど、さまざまなシチュエーションで役立ちます」

9.手にしっくりと収まるサイズのすり鉢

EAトCO「Sulu mortar and pestle」

3,850円(税込)

卵形のデザインが目を引くすり鉢です。シリコーン製のフタはすりおろすときには滑り止めマットに早変わり。しまうときはすり玉が転がらないようにフタをして一緒に保管することができます。コンパクトな大きさなので、すり鉢とすり棒のように場所をとりません。すり玉には国産檜を使用しています。

「その場ですりおろしたゴマはとても風味がいいですよね。こちらは見た目もとてもかわいらしく、鍋料理の食卓を華やかにしてくれます。卵のような楕円形がとても手になじみやすく、そして力を入れずにすりおろせるところもポイントです。ゴマを使いたい分だけ少量をすり下ろしたいのであれば、こちらがおすすめです」

10.細い瓶にも使えるスリムなサジ

EAトCO「サジ」

1,430円(税込)

細身のスプーンで瓶の調味料や、袋入りの粉物を取り出すときにも引っかかりが少なく、簡単に取り出すことができるサジです。持ち手が長いので、深さのあるグラスを混ぜるときにマドラーのようにして使うこともできます。さまざまな用途に細やかに対応する一品です。

「わが家では、柚子胡椒やマスタードを使いたいときに使っています。普通のスプーンで薬味をお椀に乗せるときに、スプーン側に薬味が残ってしまうことは少なくありません。このサジなら、薬味のほとんどをお椀にしっかりと移すことができます。鍋だけでなく、ジャムをパンに塗るときなどにも使っています」

消化に良く胃腸にやさしい「内臓疲労回復」レシピ3種で年末年始の食べ疲れた体をいたわる

11.柑橘類を絞るなら持っておきたい絞り器

家事問屋「レモン絞り」

1,320円(税込)

小鳥のようなフォルムに癒されるレモン絞りです。手を汚さずに柑橘類を絞ることができて便利。口ばしの部分が注ぎ口になっていて種が出にくい仕組みになっているのもポイントです。テーブルに置くとゆらゆらと揺れる姿もまたかわいらしいです。

「鍋にレモン、かぼす、すだちなど柑橘系を使うならこちらの商品がお勧めです。オールステンで食材がひっかかることなく絞れます。唐揚げやチューハイなどを作る時にも使えるので柑橘系を絞る習慣がある方にはぜひ持っていてもらいたいものです」

12.シャープでスタイリッシュな鰹ぶし削り器

貝印「Kai House SELECT 鰹ぶし削り器(カバー付)」

4,620円(税込)

大きくてしまうところにも悩む鰹ぶし削り器をスタイリッシュかつコンパクトに仕上げた逸品。サッと取り出していつでも使え、フタがあるため収納に困りません。削った鰹ぶしはカンナを取り外さなくても取り出すことができます。

「おだしからしっかりと取ろうと思う本格派の人、または、鰹ぶし削りはハードルが高いけれどやってみたいと思う人におすすめの品です。従来の鰹節削り器だと力の入れ具合が難しいですが、こちらはむしろ力を入れない方が上手に削ることができます。本格的な鰹ぶしの風味を手軽に味わうことができますよ」

使うツールを見直すだけで、今までの鍋料理がグンと快適になり、楽しくなるはずです。鍋をする機会も増えることでしょう。これからの季節に、温かなお鍋と便利なキッチン用品で鍋時間を楽しんでください。

「発酵鍋」は旨味と乳酸菌たっぷり!肌荒れや胃疲れにも優しいレシピ

Profile

フリーライター / 納富廉邦

主に文具、生活雑貨、装身具、バッグや革小物といったグッズのほか、日本茶、中国茶、紅茶、コーヒーを中心に飲み物全般と茶器や食器、伝統芸能全般などに関するレビューや評論、書評、音楽評論、美術評論などを書籍や雑誌、Webなどで執筆。著書として2023年後半に『二十一世紀の名品小物101』『逆光写真集』(ともにKindle ダイレクト・パブリッシング)、共著に『ローリング・ストーンズ完全版』『ボブ・ディラン完全版』(ともに河出書房新社)などがある。

X(Twitter)

Instagram