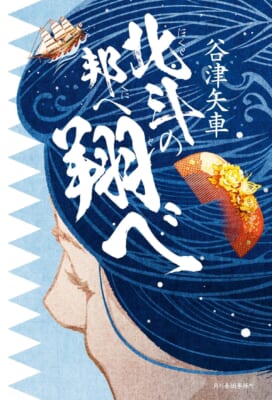

毎日X(旧Twitter)で読んだ本の短評をあげ続け、読書量は年間1000冊を超える、新進の歴史小説家・谷津矢車さん。今回のテーマは「性癖」。谷津さんの選んだ「癖の強い」5冊の中にあなたの「性癖」にピッタリな1冊があるかも!?

【過去の記事はコチラ】

この前、某所でのイベントの際に「性癖でもって小説を書いている」と発言し、主催者の方に苦い顔をされた小説家がわたしである。

ウケ狙いでもなんでもない。「物語を作る」という作業は、漫然とやるにはあまりにもやることが多すぎるし、選択肢の幅が広すぎる。心の内にあるパッションを燃やし、自らを奮い立たせ、ときに自らの視野を狭め、自分の作り上げた牢獄の中でもがき続けるのが作家なのである……とそれっぽいことを書き連ねたはいいものの、実際の処はそういう風に書くのが習いになっているだけだし、そもそも、お客さんの前でくらい、もう少し格好をつけてもよかったのではないか、と今になって反省しているところである。

皆様、勢いで物を言うのは止めましょう。

というわけで(どういうわけなのかはわたしが一番分かっていないけれども)、今回の選書テーマは「性癖」である。

クセが強すぎる物件への偏愛

まずご紹介するのは『クセがスゴい不動産』(あなたの理想不動産・著/宝島社・刊)である。皆さんはYouTubeをご覧になるだろうか。YouTubeは現在、様々なジャンルの専門家やタレント性を持った一般人の方が独自の切り口から情報発信をする面白い情報集積基地となっている感がある。

不動産関係もそれは例外ではない。本書は有名な不動産YouTuberによる、不動産物件紹介書籍である。普通の不動産書籍と違うのは、本書に収められている物件がどれもクセ強だということだろう。本書をパラパラ眺めると、世の中には色んなコンセプトの物件があるのだな、という新鮮な驚きがある。曲面で構成された物件、忍者屋敷のような作りの物件、恐ろしく狭い区画を三次元的に用いて住まいにした物件、掃き出し窓がそのまま出入り口になった物件……。

わたしからすると、住むには躊躇してしまうものばかりだが、こうした物件の存在は、こうした物件にニーズがあることを示している。クセがすごい物件たちは、誰かにとってはジャストミート物件なのである。人の数ほどクセがある。本書は、不動産を通じて人間のクセの一端を知ることの出来る一冊といえるのかもしれない。

少女たちを「愛でる」活劇

次に紹介するのは『あらしの白ばと』(西條 八十・著、芦辺 拓・編/河出書房新社・刊)である。西條八十といえば大正から戦後にかけての詩人として高名だが、小説家として活動していたことは案外知られていない。そんな西條八十の知られざる小説作品を復刊したのが本作である。

本作は、白ばと組の少女三人組、日高ゆかり、辻晴子、吉田武子の三人を主人公にした、戦後日本が舞台の探偵×冒険活劇である。しかし、この少女たち、ただ者ではない。敵方がマシンガンまで持ち出す中、彼女らは銃で応戦し、組織力を駆使し、さらにはステゴロで敵をちぎっては投げる。少女たちによる過激でスカッとする活劇が本作の肝である。本書、恐らく同時代的には主人公の白ばと組の活躍を同年代の少女たちが楽しむ少女小説だったのだろうが、本作、現代人の目から見ると、魔法少女ものであったり、戦う少女もののはしりとしても読むことができる。その観点から眺めると、(もちろん時代の制約はあるが)白ばと組の三人にはそれぞれにキャラクター性が付与されている。

現代、異性の登場人物の活躍を「愛でる」文化が漫画や小説の世界において市民権を得ている。これは、登場人物を非実在の「キャラクター」として咀嚼し、その上で楽しむというプロセスで成り立っているというのがわたしの考えだが、いずれにしても、現代の「愛でる」文化の目線で眺めると、また別の色が浮かび上がる作品なのではないかと考える次第である。

異類婚姻譚を真正面から描いた作品

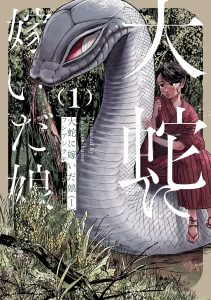

次に紹介するのは漫画から『大蛇に嫁いだ娘』 (フシアシクモ・著/KADOKAWA・刊) である。現代以前の時代(明言されていないが、劇中の描写から近代の早い時期なのではないか推察される)、諸般の事情から村で疎まれていた少女ミヨが山神として崇められる大蛇の元に嫁ぐところから始まる物語である。当初、ミヨは大蛇を気味悪く思い、また心の内が分からずに戸惑っていたが、やがて、大蛇の内心に触れるにつれ、ミヨは少しずつ大蛇との距離を詰めていき、やがて欠くべからざる伴侶となっていく姿を描いている。

本作は、物語類形上「異類婚姻譚」に分類できるわけだが、よくよく考えると、異類婚姻譚とは不思議な物語である。なぜ人間にあらざる者と結婚する物語が形作られ、現代にまで命脈を保っているのか。実は本書にこそ、その答えが描かれている気がしないでもない。

本作主人公のミヨは、村というコミュニティの中で浮いた存在として描写され、山神の妻として差し出されるに至る。ミヨは徹底して居場所のない存在として描写されているのである。しかし、半ば追放されるようにしてやってきた新天地で、人としての幸せを取り戻していく。自己承認という人間の性癖(=性向)を満たす物語としての異類婚姻譚を真正面から描いた作品なのである。

本に魅せられた人のための「本」

次に紹介するのは『愛書狂の本棚 異能と夢想が生んだ奇書・偽書・稀覯本』(エドワード・ブルック゠ヒッチング ・著、ナショナル ジオグラフィック ・編、 高作自子・訳/日経ナショナルジオグラフィック・刊)である。本書は、現代の視点からは奇異なように見える様々な本のあり方を紹介する書籍である。

本は「(正しい)知識を説くモノ」「紙とインクで構成されているモノ」「大量生産するモノ」という暗黙の了解がある。だが、これはあくまで現代における本のあり方、もっといえばある種の努力目標とすら言える。では、昔はどうだったのか? 本書はタイトルの通り、執筆目的の不明な「奇書」、他人を欺すことを主眼とした「偽書」、少数の人にだけ配られる「稀覯本」など、現代の基準から外れた「不可思議な本たち」を紹介している。

この選書をご覧になっている皆様は、恐らく本好きであろうと思う。それもまた、ある意味で性癖(=性向)と呼びうるものだろう。本書は、「本」というフェティッシュなモノに魅せられた、わたしたち本読みの先人を描く書籍でもある。

「読書のフェチズム」の迷宮に迷い込む

最後に紹介するのは小説から『禍』(小田雅久仁・著/新潮社・刊)である。本作は『残月記』で知られる著者によるモダンホラー的な短編集である。今回の選書テーマである「性癖」は、どの作品にも裏打ちされているのだが、特にその色が強いのは「柔らかなところへ帰る」だろう。

バスに乗る主人公が、あるふくよかな女の蠱惑に導かれ、最後には肉感溢れる無限の「柔らかなところ」に導かれる様を描く本作は、エロスそのものではなく、エロスの奥底に存在する、薄暗くあっけらかんとした「こわさ」を描いている気がしてならない。そして、わたしたちが当たり前のモノとして眺めている光景がぐにゃりと歪み、イメージの世界へと閉じ込められるような錯覚に誘われていく。

本作だけに限らず、本書は「文字を読む」ことの官能が前面に出ているともいえる。読書は、驚くほどに身体的な行ないである。本書は読書の身体性を理解し、知悉した著者が、その身体性を逆手にとってフェティッシュなところにまで昇華した、そのような印象すら受ける。ぜひとも「読書のフェチズム」の迷宮に迷い込んでいただきたい。

ときに、わたしがイベントで用いた「性癖」の語は、性的なフェチシズムに近似した意味合いで用いていたが、実は誤用である。「性癖」とは、ヒトの持つ癖や性向のことを指す言葉である。つまりわたしはあのイベントにおいて、恥ずかしい発言をしでかした上、言葉の誤用までやらかしていたことになるのだ。

ちなみに、今回の選書テーマの「性癖」も、「フェチシズム」「癖や性向」二つの意味をあえて混用している。念のため記す。

【過去の記事はコチラ】

【プロフィール】

谷津矢車(やつ・やぐるま)

1986年東京都生まれ。2012年「蒲生の記」で歴史群像大賞優秀賞受賞。2013年『洛中洛外画狂伝狩野永徳』でデビュー。2018年『おもちゃ絵芳藤』にて歴史時代作家クラブ賞作品賞受賞。最新刊は『ぼっけもん 最後の軍師 伊地知正治』(幻冬舎)