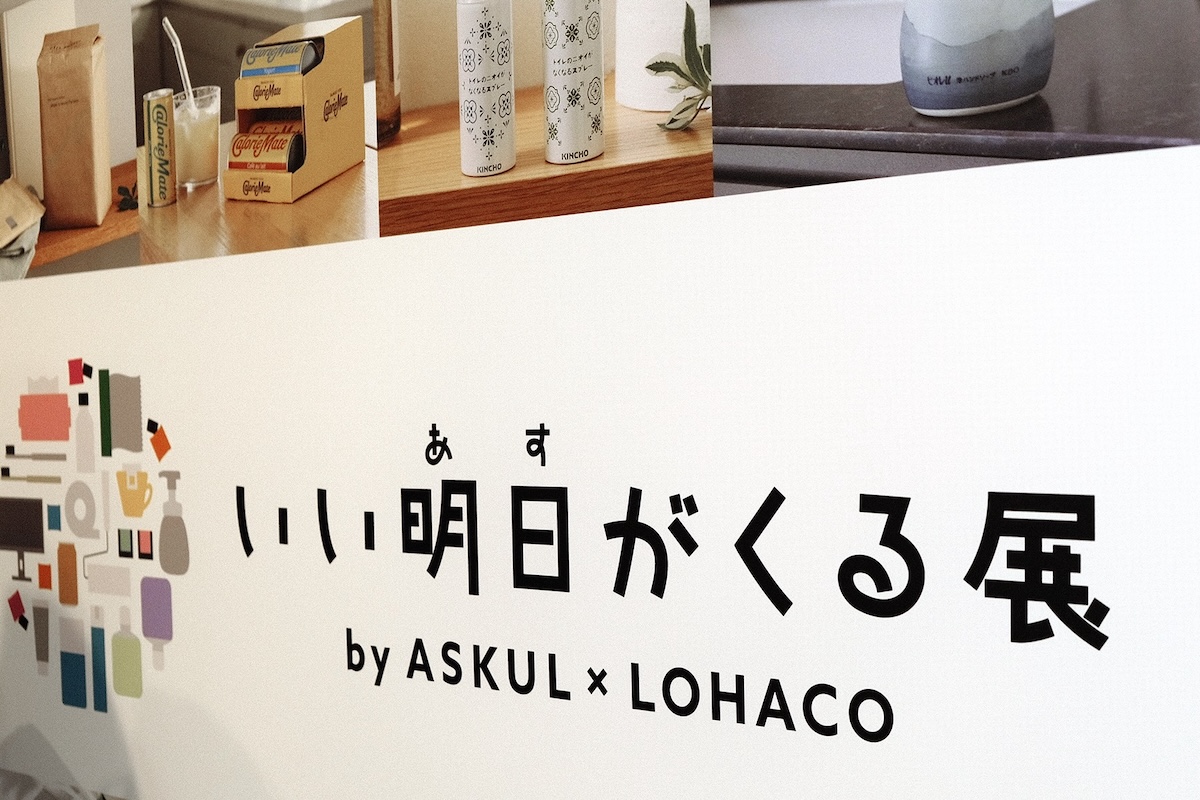

昨年東京・二子玉川で、法人向け通販「ASKUL」と個人向け通販「LOHACO」が合同で、商品体験イベント「いい明日(あす)が来る展」を開催。会場には、47社ものメーカーとコラボした限定販売商品やオリジナル商品、合計59商品が集結。いま買える商品と、イベント前日に開かれた記者向け内覧会の様子とともにレポートします。

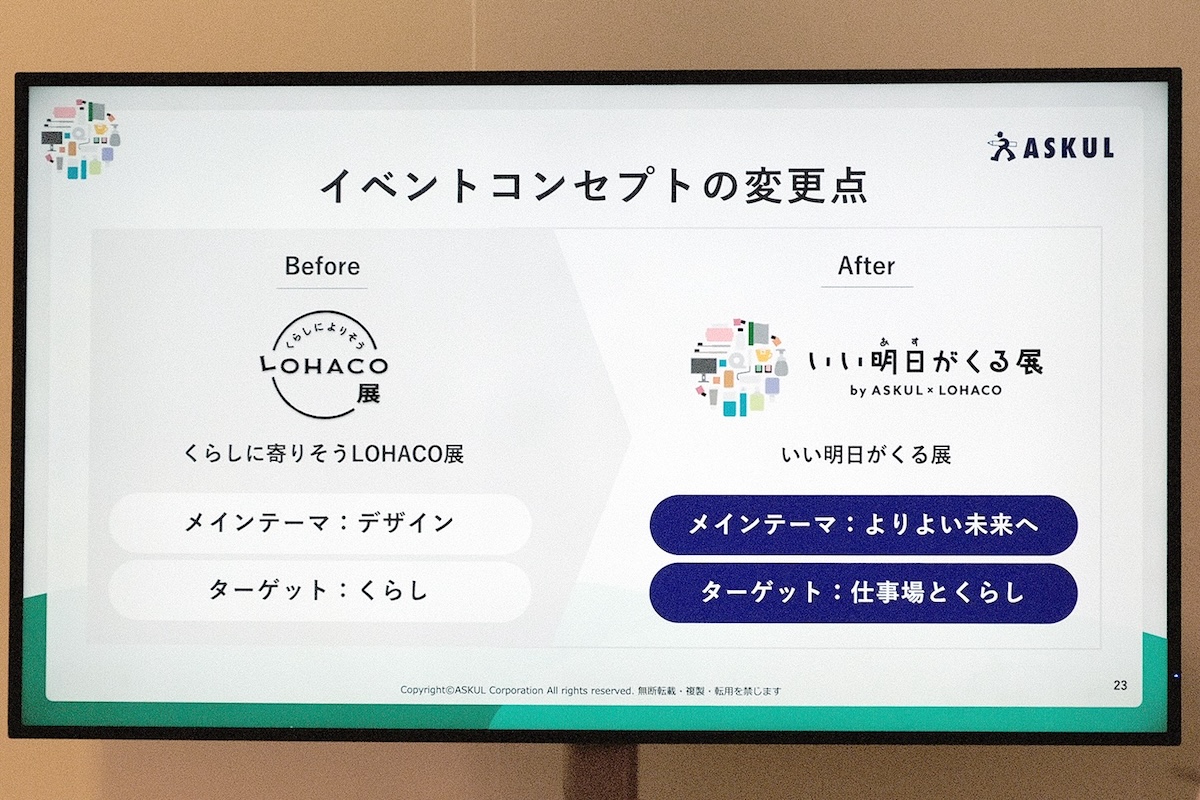

5年前より“未来”に目を向けたイベントに変化

「ASKUL」と「LOHACO」はアスクル株式会社が展開する通販サービスで、前者は法人向け、後者は個人向けに展開しているという違いがあります。この2つのサービスが一緒にイベントを開催するのは、今回が初。ちなみにLOHACOは過去に5回( 2015年のTOKYO DESIGN WEEK 2015も含めた回数)リアルイベントを行なっていますが、今回、5年ぶりの開催となりました。

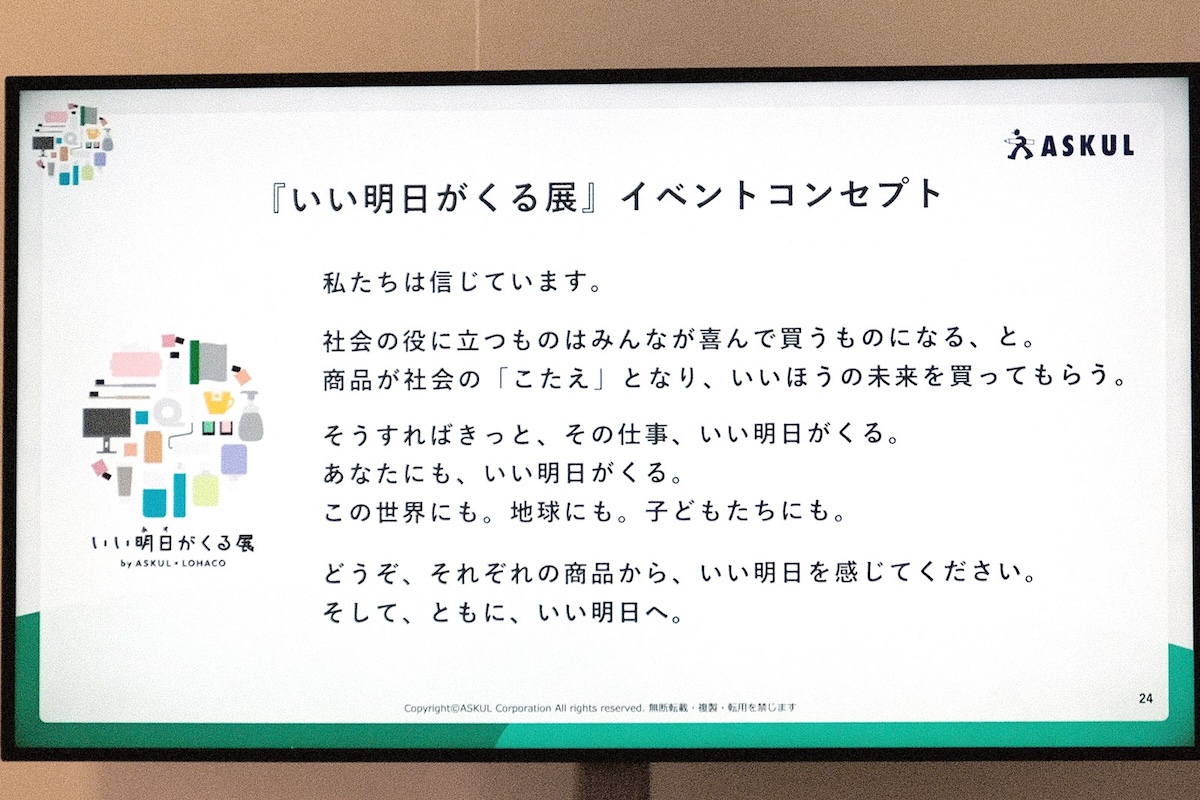

この5年を振り返ると、コロナ禍はもちろん、SDGsの浸透、AIをはじめとしたテクノロジーの進化など、私たちの暮らしは大きく変化しました。それらを踏まえ、5年前までは「暮らしになじむLOHACO展」とされていたイベント名も「いい明日がくる展」に、さらにメインテーマやコンセプトも変更されました。

今回、2サービスが合同でイベントを行ったのは、テレワークの普及を筆頭に働き方が変化し、仕事と暮らしの境目が以前よりもあいまいになったことで、使うアイテムもシームレス化してきたためだといいます。

実際に会場では、業務向けのASKUL、生活向けのLOHACOといった形で商品を分けることはせずに展示されていました。また、ワークスペースや打ち合わせスペース、キッチン、トイレ、介護施設などを再現したスペースが用意されており、たとえば打ち合わせスペースとキッチンの両方に同じ商品が置かれるなど、ほぼすべての商品が複数箇所に置かれていたのも特徴です。

イベント会場で見つけた注目商品10選

それでは会場に展示されていた商品から、筆者が「お!」と思った商品をご紹介しましょう。

●バスタイム革命! シャワーヘッドからボディソープの泡が出る

花王「ビオレ ザ ボディ『泡で出てくるボディウォッシュ シャワーヘッド 今治タオル付』」

1万4080円(税込)

アスクル取扱/ロハコ取扱

会場で多くの記者の目を引いていたのが、この泡が出るシャワーヘッドです。最近はマイクロバブルなど超微細な泡状のお湯が出るシャワーヘッドが増えていますが、これはお湯ではなく洗浄剤がシルキーな泡になって出てくるという、シャワーヘッド界の革命児。

浴びるだけで全身の汚れを落とすことができ、手が届きにくい背中も手軽に洗えます。さらにゴシゴシこする必要がないため、肌への摩擦はほぼゼロ。もちろん泡を洗い流すためにお湯だけを出すことも可能。普段の入浴だけでなく、介護や育児における入浴補助でも活躍しそうなアイテムです。

ビオレは、固形石鹸が当たり前だった時代にボディソープを開発し、ボディ洗浄の常識を変えたブランド。再び、新時代を切り開く商品となりそうです。

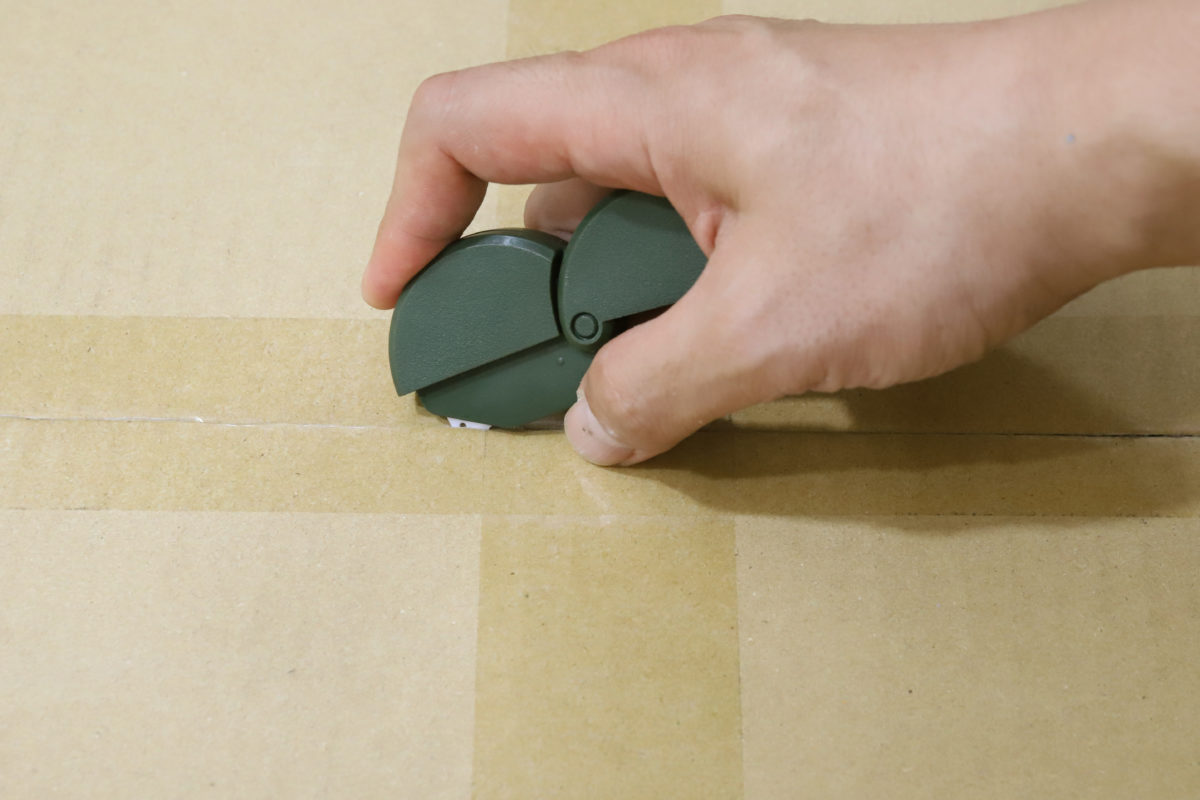

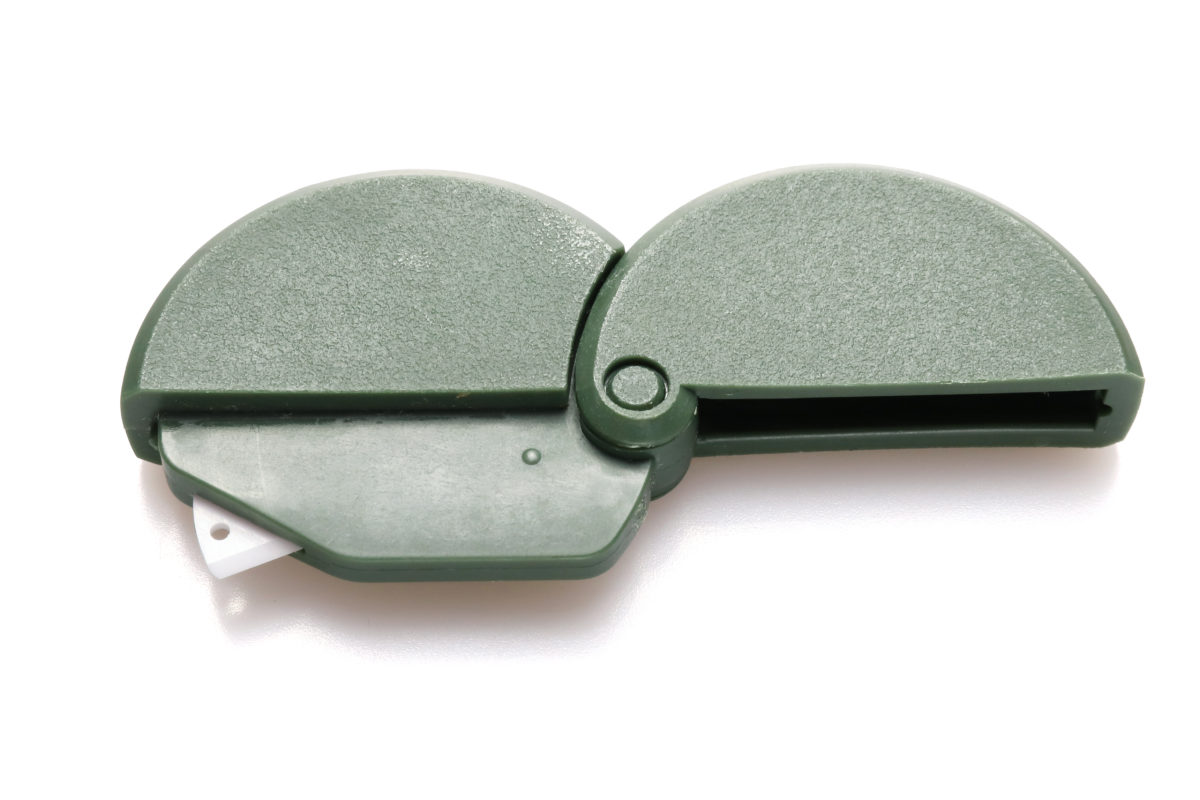

●個人情報保護スタンプがインテリア性をアップ!

郵便物等の個人情報を隠せるローラー型スタンプシリーズ「ケシポン」の新モデル。「ケシポン」は筆者も愛用しているシリーズで、個人情報の隠蔽力の高さは身をもって体感済み。本品では新たにソフトな捺印面が採用されており、ダンボールの凹凸面であってもかすれにくいとのこと。残念ながら会場には試し捺しができなかったのですが、ローラーを往復させる回数を減らせる可能性を鑑み、買い替え候補に浮上しました。

また本品は、ボディが紙素材でできていて、プラスチック使用量が少ないのも特徴。紙ならではのやわらかな風合いのおかげで事務用品感がなく、従来品よりもインテリアに馴染む点も魅力です。口紅をひとまわり大きくしたようなスリムなサイズ感は、子どもなどの小さな手でも握りやすそうだと感じました。

●打ち合わせにピッタリ容量で持ち帰り時の負担も少ない

地味ながらも見た瞬間に、「これこれ!」と思ったのが本品です。というのも筆者は、90%ぐらいの確率で、打ち合わせ先で出されたペットボトルの水やお茶を中身がほぼ残った状態で持ち帰っていたからです。帰ったあともバッグに入れっぱなしで、数日後に発見し、「もったいないなぁ」と思いつつ処分する……なんてことを繰り返す日々。

本品の210mlは、コップ1杯より少し多いぐらいの量。夏場であれば1時間の打ち合わせ中に、飲み切るのは難しくありません。ちなみに今回の内覧会で一本いただいたところ、(秋だったこともあり)飲み切れず持ち帰ることになりましたが、このサイズと重さのおかげでバッグ内での存在感はないに等しい印象でした。

季節に応じて、350mlや500mlと使い分けても良いかもしれません。ちなみにボトル自体には、100%リサイクルペットボトルが使われています。

●くるくる剥がして中身を繰り出す新設計のリップクリーム

今回、ビジュアル的に最もインパクトが強く、それでいて実用性の高さを感じたのがこのリップクリームです。文房具好きや絵を描く人なら知っているであろう三菱鉛筆の「ダーマトグラフ」のように、紙をくるくるはがしながら使う斬新なアイテム。

紙容器にすることでプラスチック使用料を削減したエコなアイテムですが、それ以上に実用性が高い気がしました。というのも筆者はよくポケットにリップクリームを入れて持ち歩いているのですが、そうするとポケットの中で中身が繰り出され、先端がキャップの内側でぐちゃっと押しつぶされてしまうからです。実際には試せていませんが、本品ならそういったアクシデントが起きにくい気がします。

また、残量が少なくなったときに、フタを開けたときに中身がボディから抜け落ちてしまったり、キャップ側にくっついていしまったりといった心配もいらなさそうです。

●おしゃれなだけじゃなく環境にやさしい日本初のアルミホイル

一見、従来の「サンホイル」を出しっぱなしにしても気にならないデザインにしただけのように思えますが、実はこれ、日本初のアルミホイル。何が日本初かというと、二酸化炭素の排出量が少ない再生可能エネルギーを活用して作られたアルミニウム「グリーンアルミ」を100%使っている点です。

さらに素材自体に抗菌性があるため、付着した菌の増殖を抑制することも可能。化学抗菌剤が使われていないので、安心して食品に使うことができます。

●廃棄された切れ端を袋に詰めてアップサイクル

KINCHO「サッサの耳 ホコリ取り」

ASKUL:660円/LOHACO 598円(ともに税込)

アスクル取扱/ロハコ取扱

発売から50年以上経つロングセラーのおそうじシート「サッサ」。その製造工程でどうしても生まれてしまい、これまでは廃棄されていた「耳(切れ端)」を袋詰めにして商品化したアップサイクル商品。

割り箸に巻きつけてすきま掃除に活用したり、数本束ねて割り箸などにゴムやテープで留めてハタキにしたりと、アイデア次第で様々な使い方ができるのが魅力です。素材自体は丈夫で水にも強い三層構造。

実際に自宅で使用したところ、不揃いかつ切りっぱなしのまま袋にギュウギュウに詰まっているおかげで、いい意味で適度にヨレヨレになっており、例えばケーブルが集まっている場所や凹凸面のホコリ取りに使う場合は、シート状のサッサより、ホコリがしっかり付着する気がしました。

●一度に4枚同時に流してもトイレが詰まらず時短&節水に

介護の必須アイテムともいえる大人用のおしりふき。トイレットペーパーと同じ水へのほぐれやすさを持つ本品は、従来品が一度に1枚しかトイレに流せなかったのに対し、4枚まで流すことができます。どうしてもニオイが気になってしまう使用済みのシート。それを短時間で処理することができ、介護施設や家庭で介護をしている人の負担を減らせます。

またトイレの水を流す回数が減ることで、節水にも貢献。部屋の中にそのまま置いてもウェットティッシュやフローリングのお掃除シートにも見えるデザインで、介護用品感がないのも嬉しいポイントです。

●すべての花粉症患者へ。備蓄用にもぴったりなコンパクト大容量ティッシュ

筆者は春と秋、両方の花粉に反応する花粉症重症患者。そのため、我が家はティッシュ消費量が多く、常にストックが欠かせません。そこで気になるのが、とにかく場所を取ること。そんなプチストレス解消にぴったりな商品がこちらです。

なんと「鼻セレブ」などの大型箱ティッシュの1.5倍くらいのサイズでありながら、通常のティッシュ5箱分(1000組)が名前の通り“グッ”と圧縮されているんです。必要なぶんだけ取り出してティッシュボックスに入れたら、残ったぶんが入った袋は開封時に口を留めていたシールで封できるのもありがたい。災害時のための備蓄としてもおすすめです。ゆくゆくは、ぜひ鼻セレブでもこのタイプを出していただきたい!

ちなみに容積を少ないことで、配送トラックへの搬入数が増え、二酸化炭素排出の削減にもつながります。

●廃棄米が原料のサステナブルなおしゃれ歯ブラシ

グレイッシュなカラーリングで、シンプルな洗面スペースにもマッチするおしゃれ歯ブラシ。かと思いきや、なんとハンドルが廃棄米でできているというエコな商品です。従来の歯ブラシの原料であるポリプロピレンに「ライスレジン」というバイオマスプラスチックを20%混ぜていているため、石油系プラスチックの含有量が少ないのが特徴。

それにより使い終わったあとの焼却処分時に発生する二酸化炭素削減に貢献できます。毛の部分の色もシックで、商品としてもおしゃれ。歯ブラシ自体も歯科医推奨となっており、実用性も十分です。

●陶器のようなやわらかな質感の定番ハンドソープの新デザイン

アスクル限定デザインの代名詞的存在でもあるハンドソープに、新たにジェンダーレスなデザインが追加されました。有田焼の窯元で絵付け・釜焼きした原画をパッケージに施すことで生まれたぬくもり感ある見た目で人気の本シリーズ。

マットな手触りで、一見、本物の陶器のように見えます。新デザインは、同シリーズならではのやわらかな雰囲気を引き継ぎながらも、ナチュラルからシックまで、様々なテイストのお部屋で悪目立ちしない雰囲気に仕上がっています。

実際に本シリーズは、長く大切に愛用する人が多く、買い替えスパンが長くごみの削減にもつながっているそうです。

LOHACOのイベントを定点観測し見えた

商品作りのネクストステージ

筆者は、6年前に開催されたLOHACOの単独展示会も取材する機会がありました。当時は、パッケージに商品名や用途、特徴を記載しなくとも、商品ページの文章で商品の特徴を訴求できるというECの強みを生かし、既存ブランドからおしゃれで暮らしになじむLOHACO限定デザインの商品が発売され始めたころで、それがとても新鮮かつ実際にどれも見た目が素敵で、家中を会場に並ぶ商品にすべて切り替えたいと感じたものです。

しかし今、ドラッグストアなどを見渡したときに、以前よりもスタイリッシュなパッケージの商品が増えたと感じる機会が増えました。この6年で、「部屋に置きたくなるデザイン」までが商品作りの一部となり、それが一般化したのでしょう。

となると、商品作りの次のステージはどこになるのか?

その答えは、今回のイベントに並んだ多くの商品に共通し、イベントコンセプトにも書かれている「社会の役に立つものはみんなが喜んで買うものになる」にある気がします。事実、ASKUL・LOHACO以外にもサステナブルな商品は急速に増加しています。

5年前と今を比較したときに「デザインされていること」が当たり前となったように、5年後の未来には「サステナブル」であることが当たり前となり、それをテーマとする必要がなくなっているかもしれません。