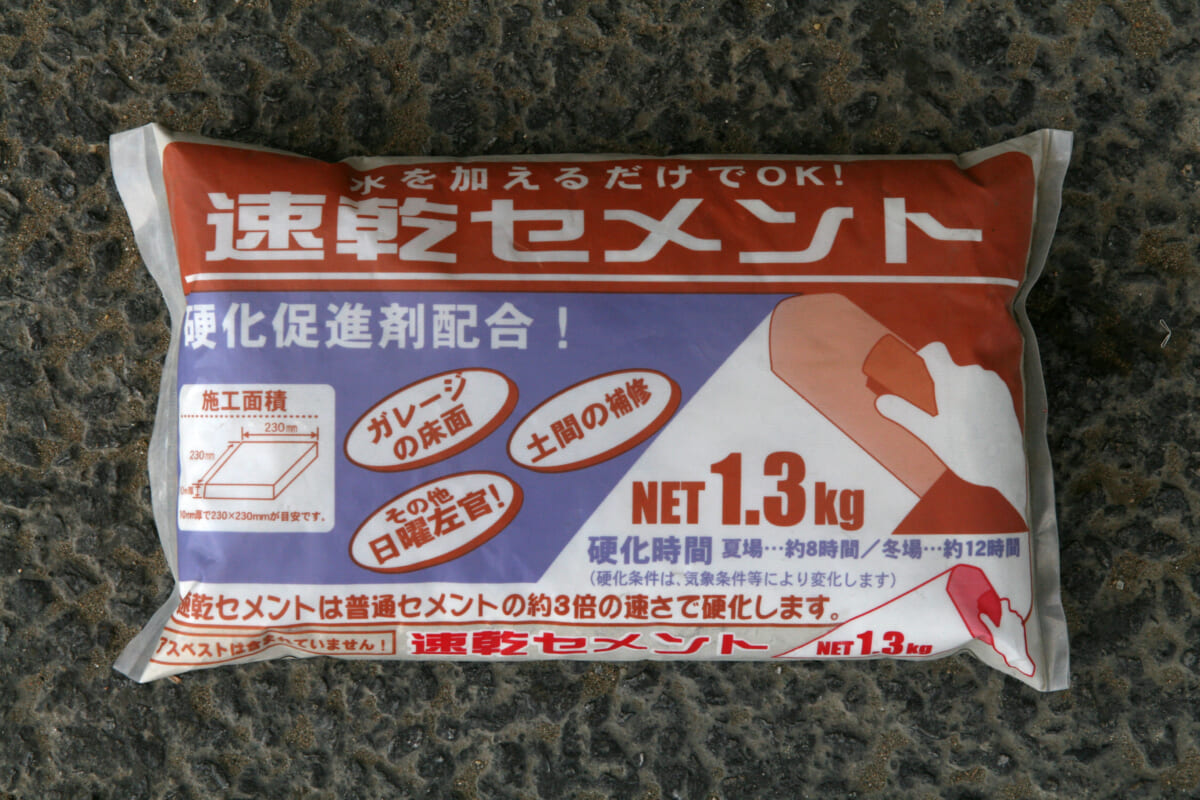

DIYではとくにエクステリアを中心にポピュラーな資材であるセメント。それ単体でなく、ほかの資材と組み合わせて使うことで、さらに広く利用できるセメントについて解説。

セメントにはいろいろな使い方ができる

セメントは、石灰石、粘土、珪石、製鉄残渣を粉砕して、熱処理プロセスを経たのちに粉末に加工されたもので、これに適量の水を加えることで、水和反応によって硬化する資材だ。

用途、成分によっていろいろな種類に分類されるが、中でも幅広く使われるのが一般ポルトランドセメントだ。ポルトランドセメントも目的によって調合された超早強ポルトランドセメントや、中庸熱ポルトランドセメントなどがあるが、これらは緊急工事や大規模工事用に成分を調整したもので、小口の袋で販売されたり、一般に使用されることはない。

また、セメントは主に砂、砂利、砕石といった再生骨材と一定の容積で混ぜて、モルタルやコンクリートの材料として使うことが多い。モルタルはペイビングの基礎やレンガ積みの目地など、比較的軽量な作品を支えるために使われ、コンクリートは小屋の基礎やピザ窯の基礎など、重量のある作品の基礎に使われる。

一般的に袋入りセメントとして販売されているのは、普通ポルトランドセメントとその着色成分を調整した白色セメント。

ホームセンターではあらかじめセメントと骨材が調合された商品も販売されている。これらは水を加えて練るだけでモルタルやコンクリートとして使うことができ、ビギナーでも不安なく利用することができる。自分で配合するよりも割高にはなるが、1袋をそのまま使い切るといった小規模な作業では便利だ。

また、混ぜる骨材や水の比率を変えて、現場での使用状況によってノロ、空練りモルタル、バサモルと使い分けることもある。モルタルやコンクリートを作るためのセメントと骨材・水の配合比は下の表を参考にしてほしい。これらの配合は重量ではなく容積の比となり、バケツ1杯のセメントに対してバケツ何杯の砂を混ぜるというような比率になる。

注意したいのは、水や空気中の水蒸気によって反応するので、使い残したセメントはしっかりと密閉して保管し、早めに使い切ってしまいたい。袋を閉じないで放置すれば1週間もたたずに袋内で硬化してしまう。

骨材となる砂、砂利、砕石。塩分が含まれているとモルタルやコンクリートが劣化するので、必ず川砂や川砂利を使おう。

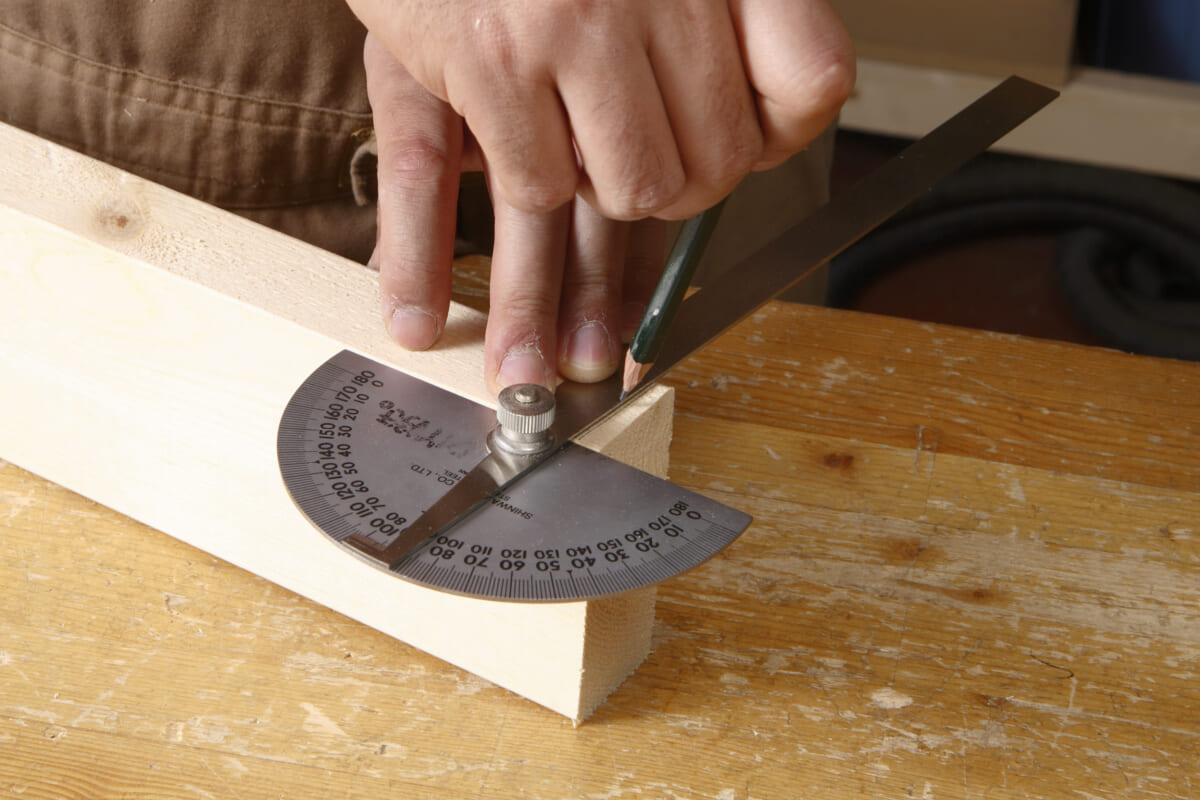

レンガ・ブロック積みにおけるモルタルの使い方

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

<こんな資材もあるんです!>

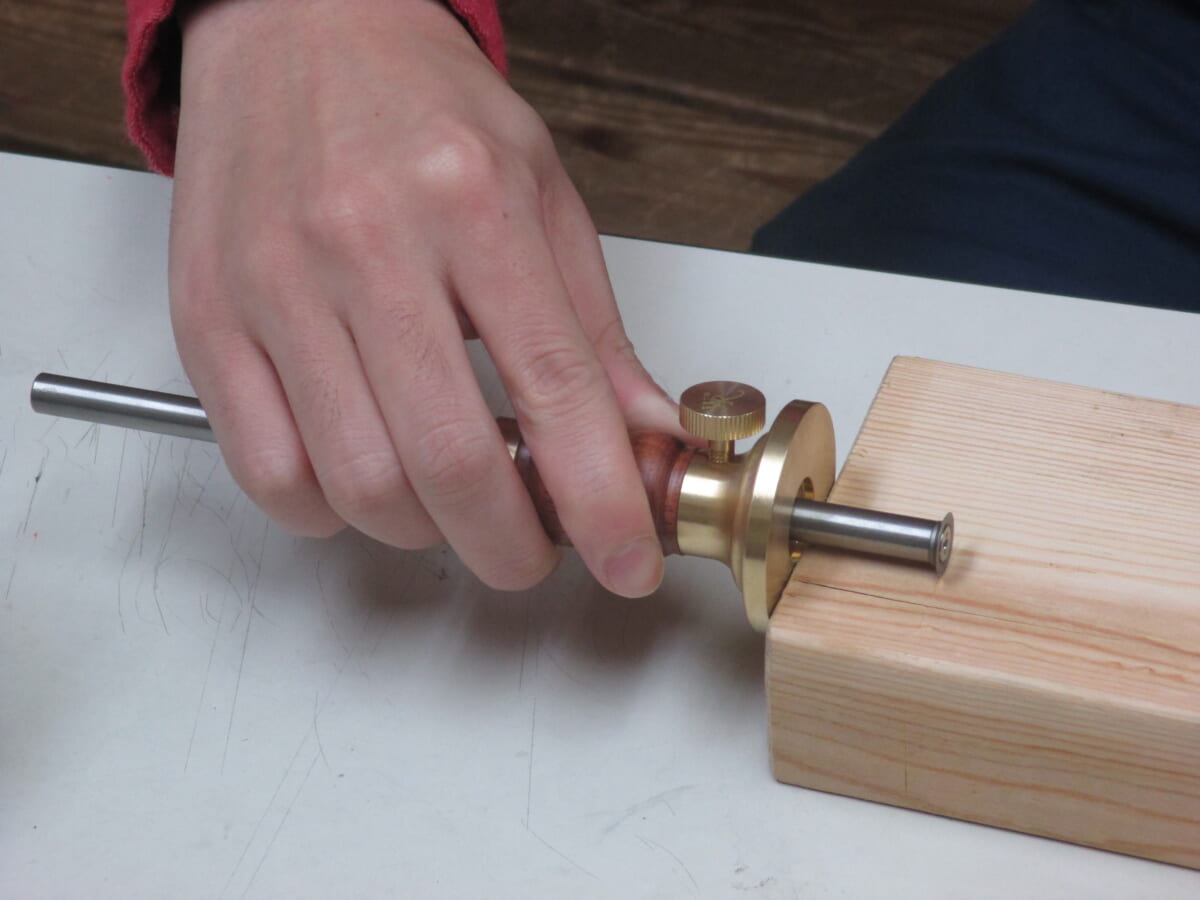

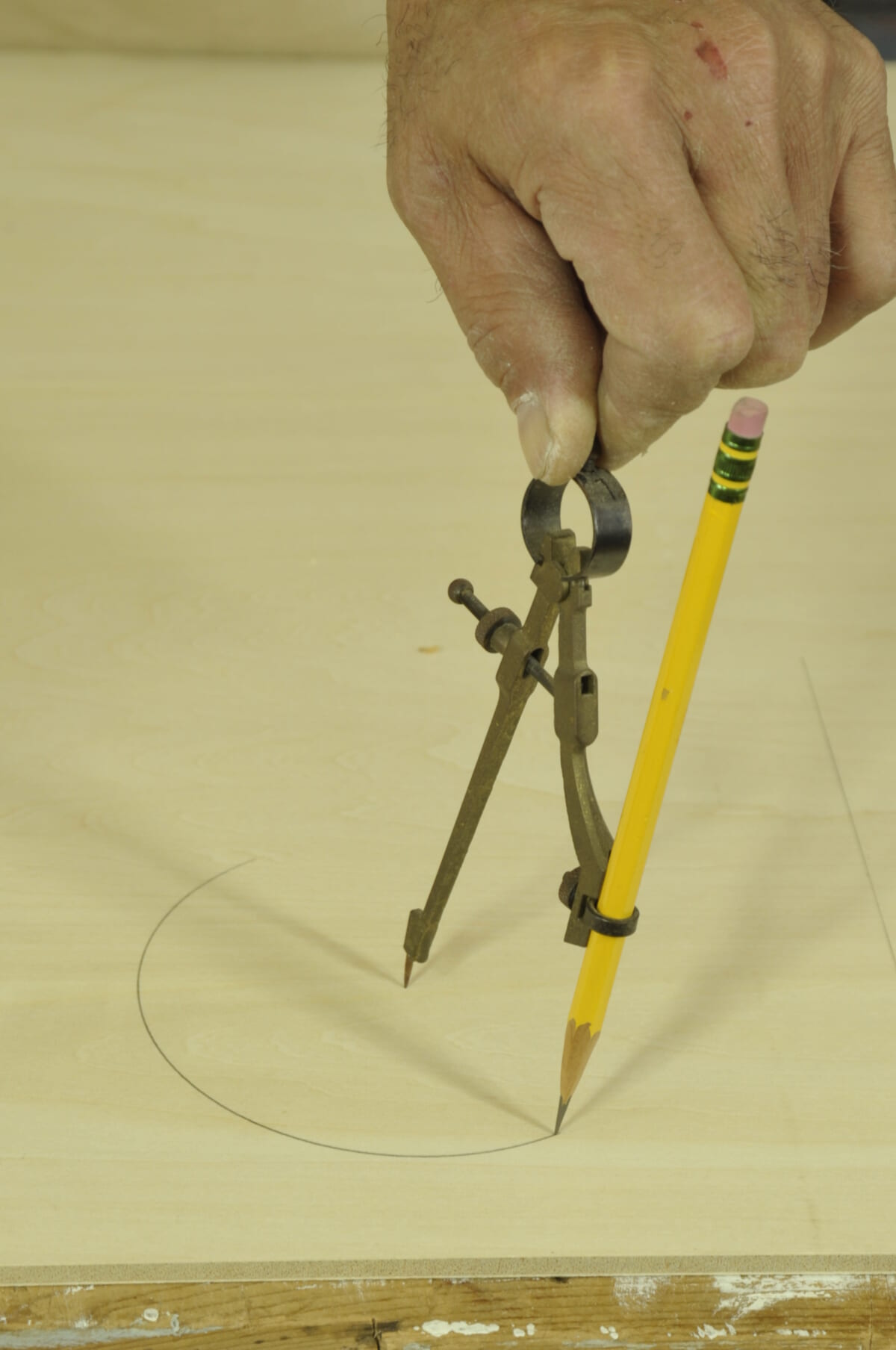

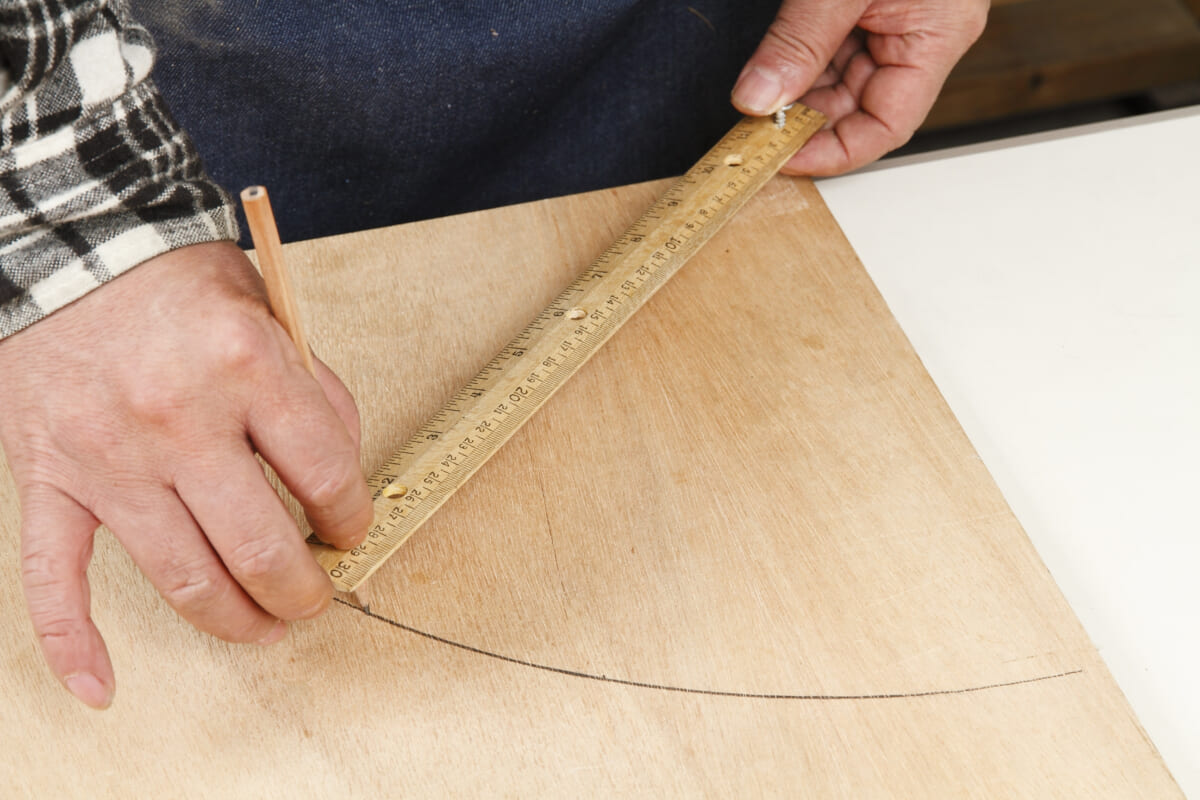

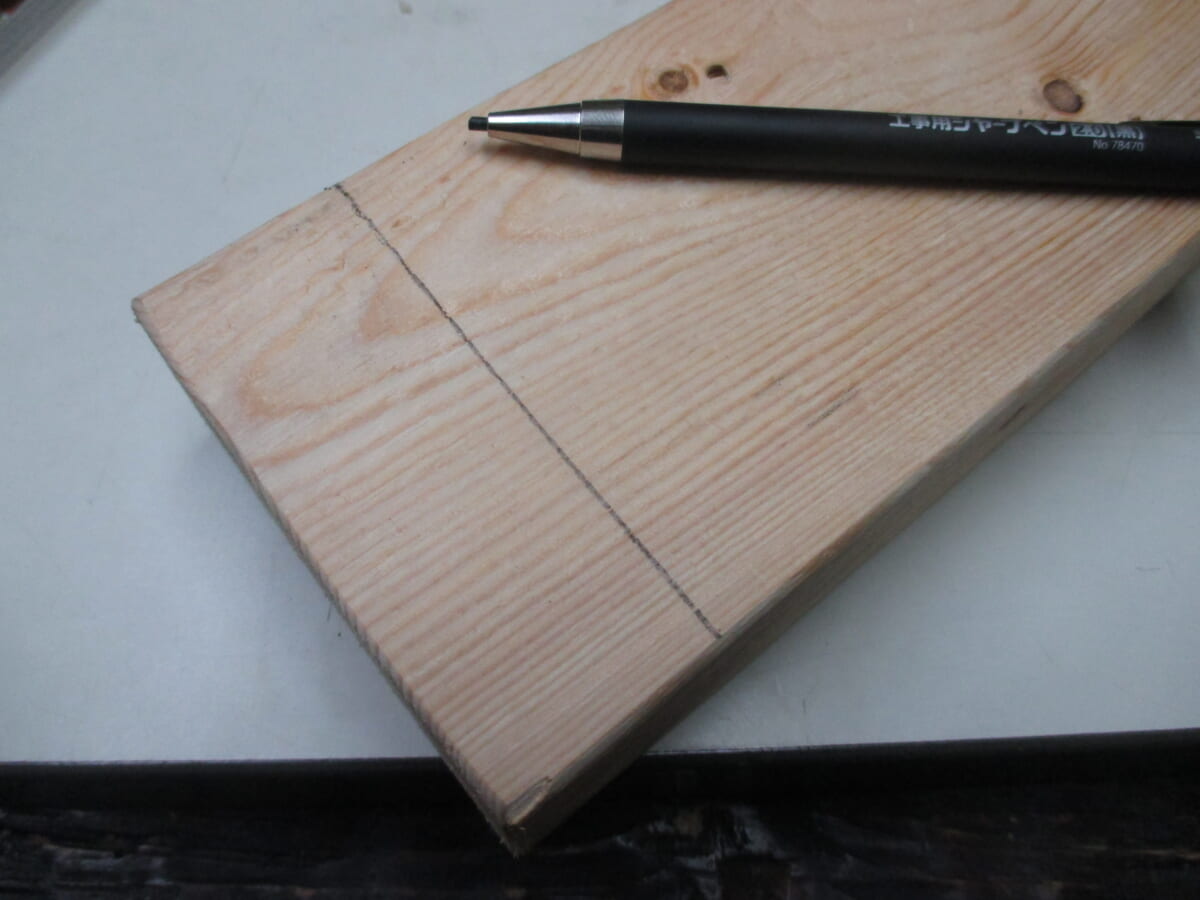

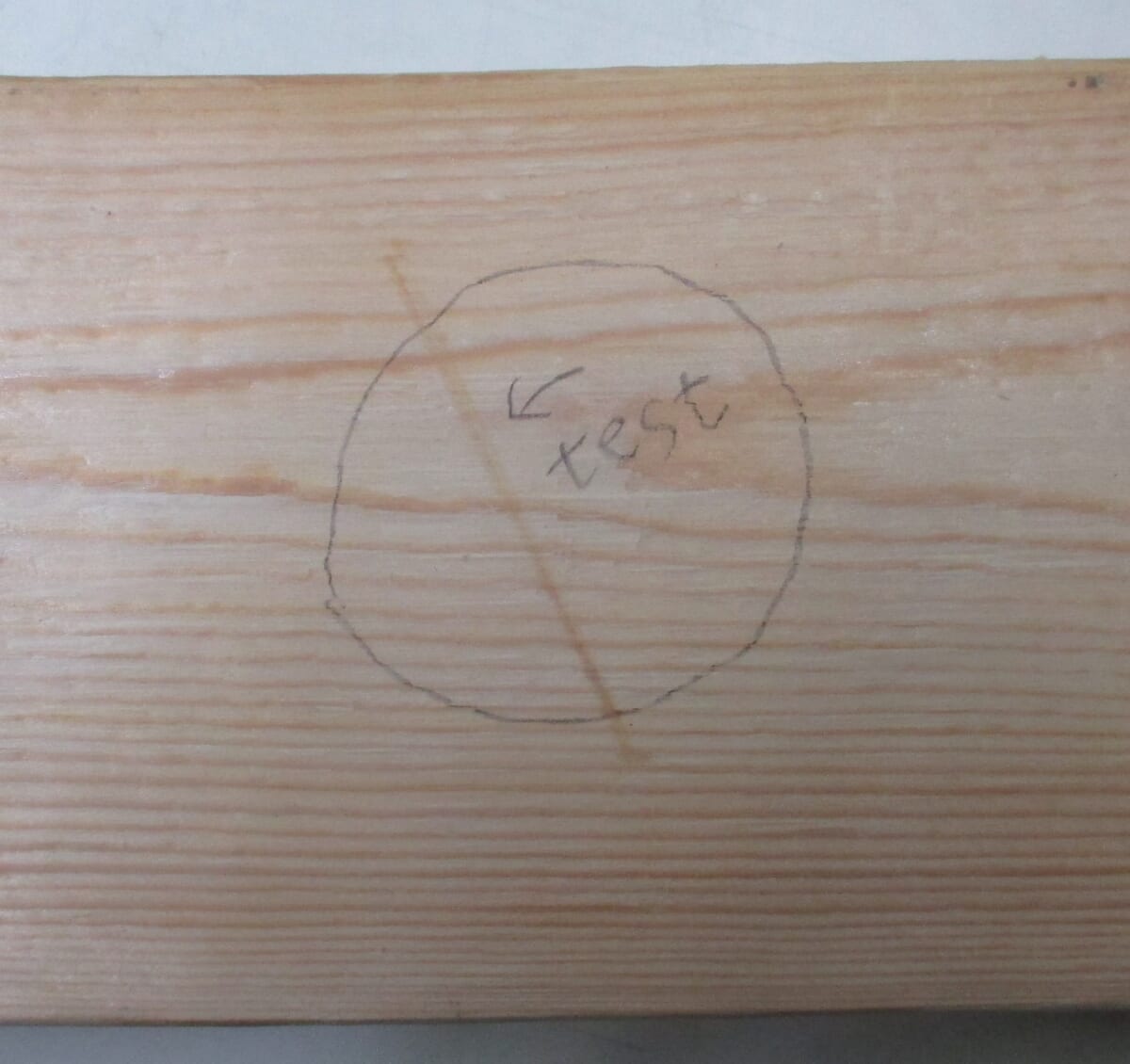

ペイビングにおけるバサモル・ノロの使い方

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

土間床作りにおけるコンクリートの使い方

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

<こんな資材もあるんです!>

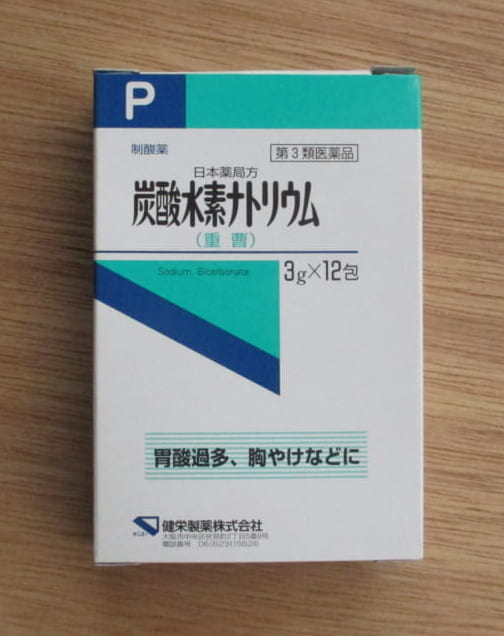

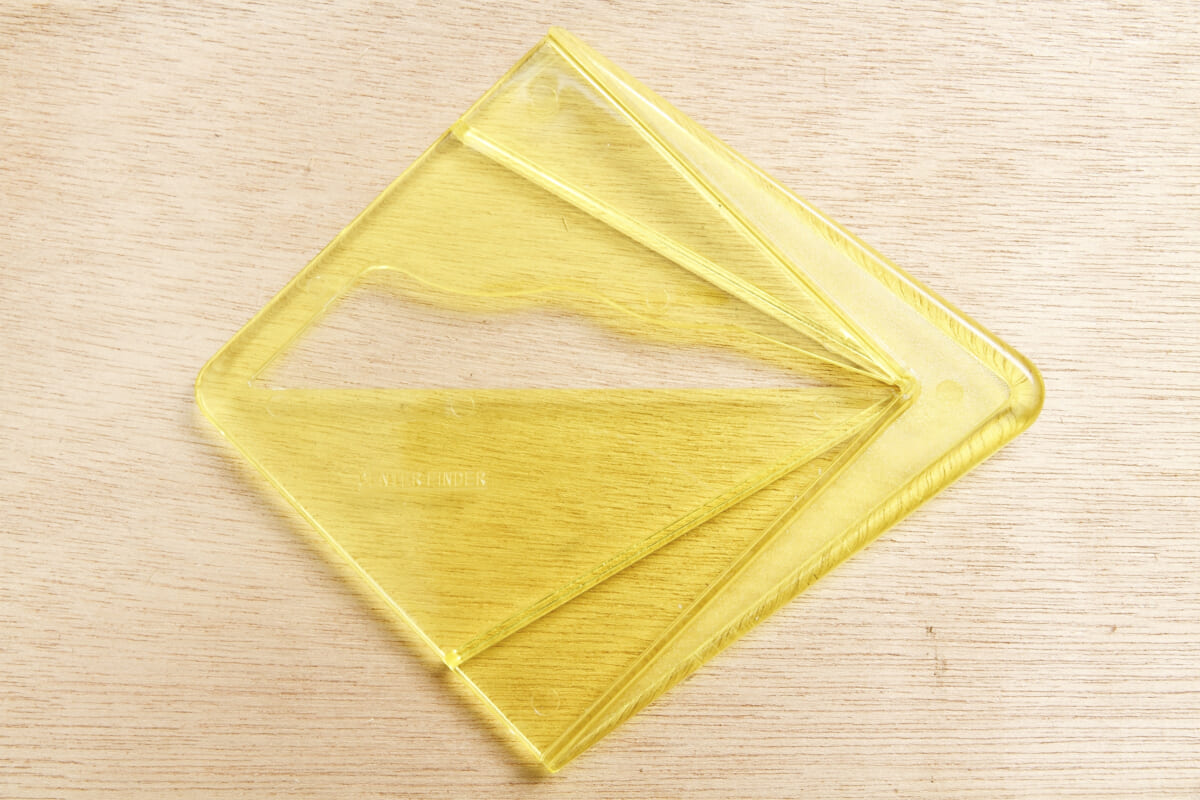

セルフレべリング(自己水平)性を持ったセメント系資材。水で練って、コンクリート床面、ベタ基礎、布基礎の立ち上がり部の上端に流し込むだけで、天端を平滑に仕上げることができる

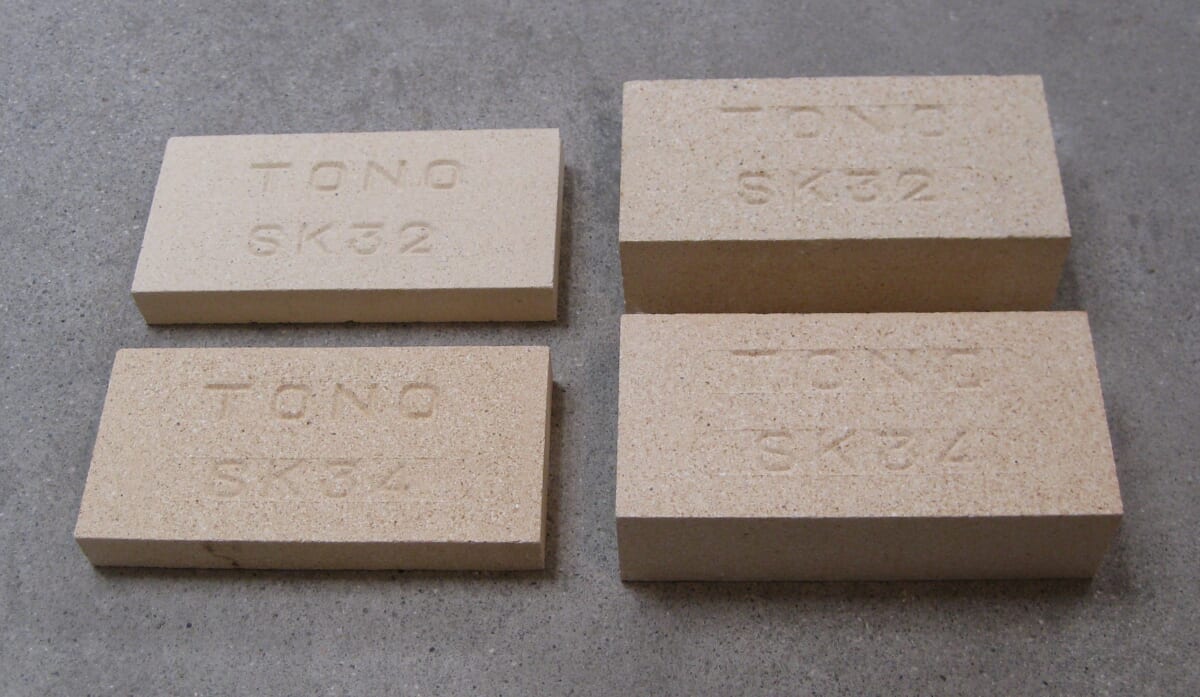

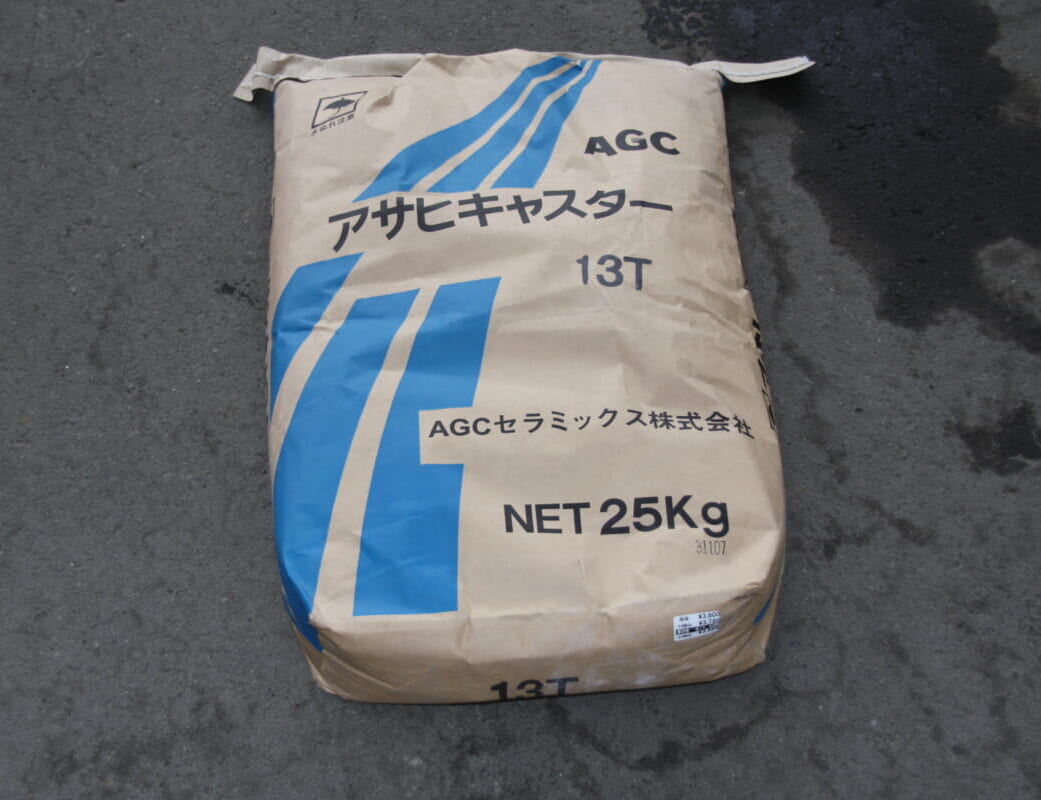

ピザ窯における耐火キャスタブルの使い方

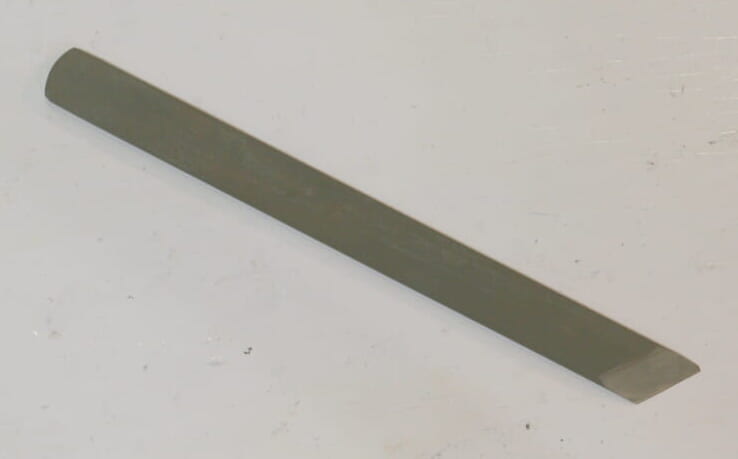

セメントの仲間である耐火キャスタブル(キャスター)は、ピザ窯やバーベキュー炉などの高温の炎が直にかかる箇所に使われる。適量の水で練れば、モルタルと同様の使い方で作業することが可能。主に耐火レンガの積みや接着に使われるが、水で練った耐火キャスタブルをドーム状に成形して硬化させれば、燃焼室または焼き室がドーム型のピザ窯を作ることができる。

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

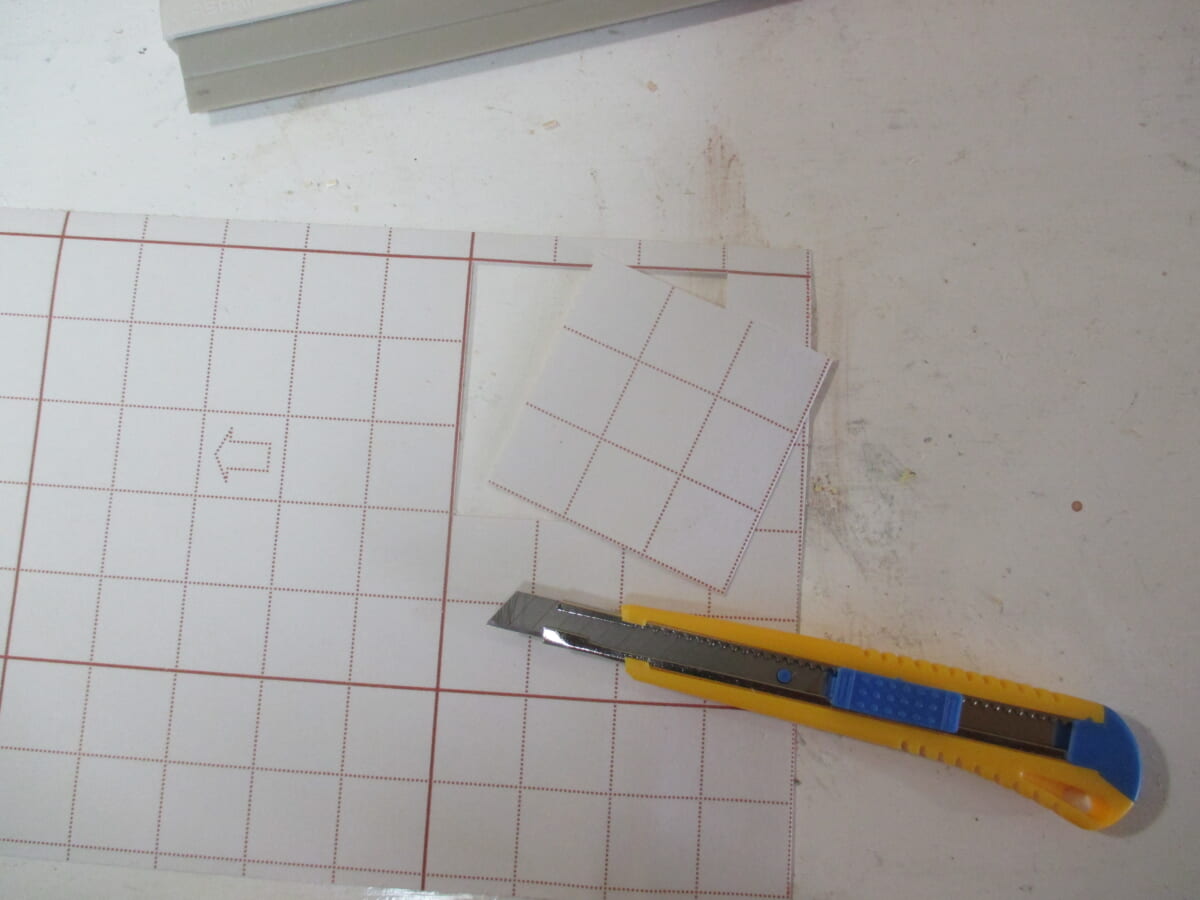

タイル張りにおけるタイルセメントの使い方

使うのは張りレンガやタイルなどの接着・目地埋めに適したセメント系資材。水を加えて練るだけで使える

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

<こんな資材もあるんです!>

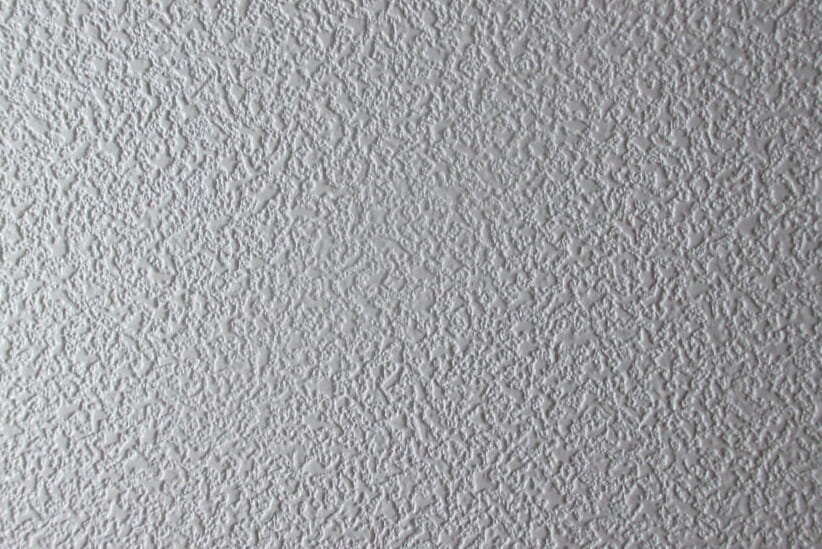

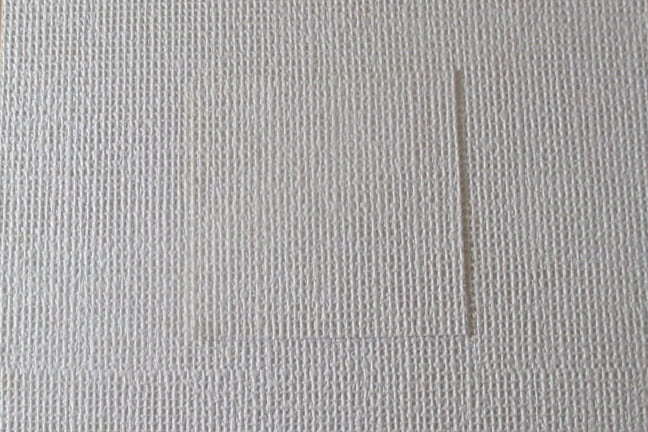

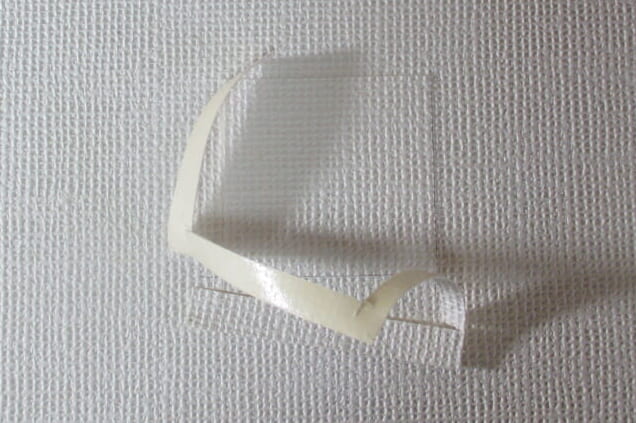

壁塗りで使うモルタル造形・軽量発泡骨材の使い方

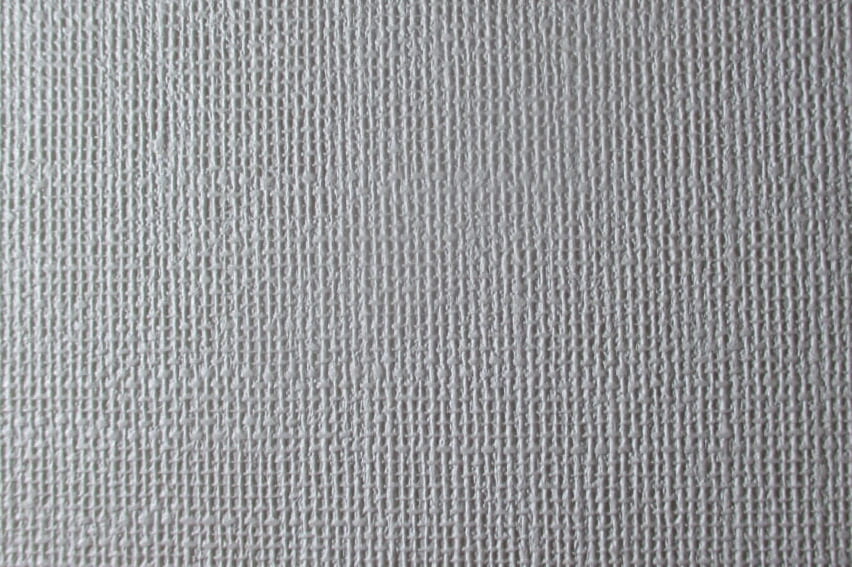

モルタル造形とは特殊なモルタルを用いて、自然のものから人工的なものまであらゆる素材の形を彫り出し、塗料で着色していく技法のこと。ギルトセメントというモルタル造形を行なうために開発されたプレミックスモルタルを使う。水と混ぜるだけで使うことができ、通常のモルタルに比べて粘性があり、ダレないのが特徴だ。

慣れれば写真のようなリアルなレンガ造りの壁面などを作ることができる

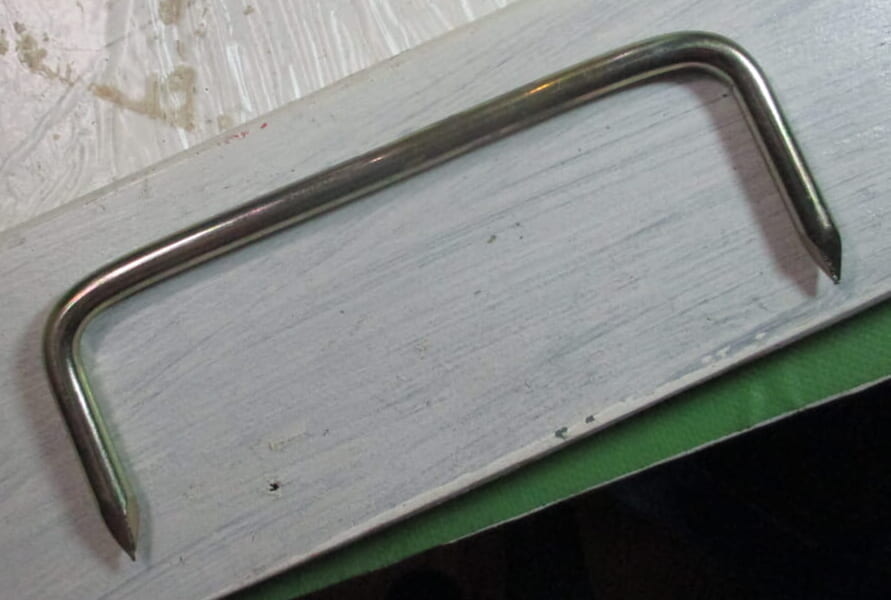

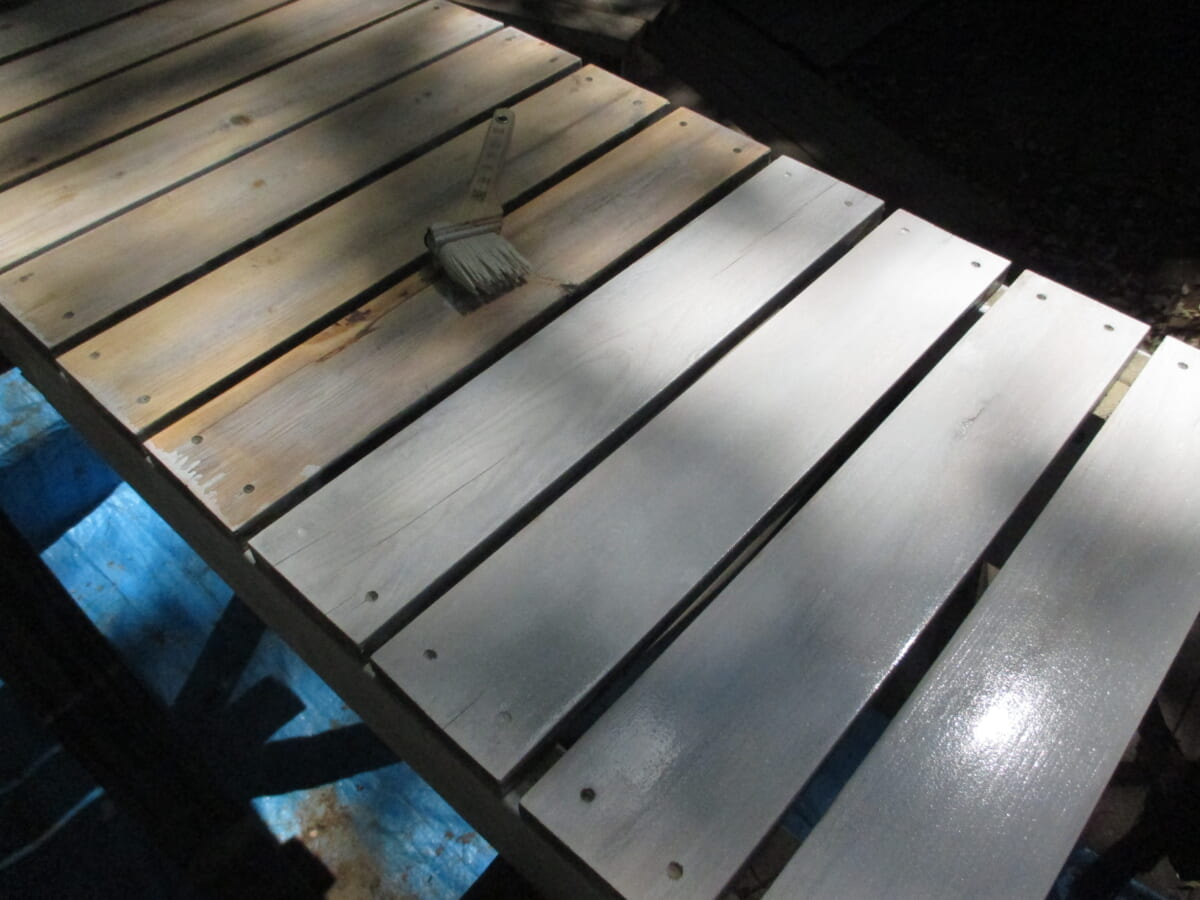

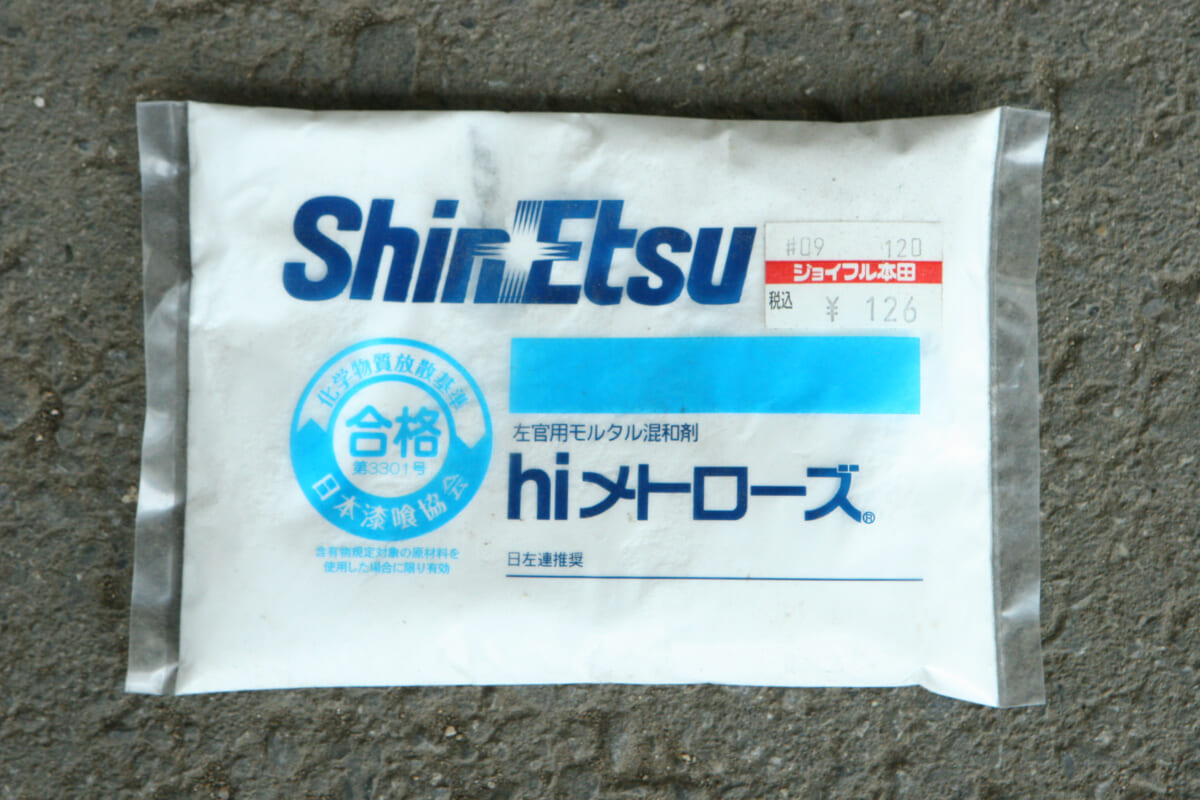

壁塗り材として使うのにおすすめなのが、セメントに軽量発泡骨材を混ぜるという方法。モルタルに比べて、軽くて粘りがあるのでDIYでも施工しやすく、骨材が大きいので厚塗りも容易に行なえる。作り方はセメント1袋(25kg)に対し、軽量発泡骨材1袋程度の割合で混ぜ、水を加えて練るだけだ。

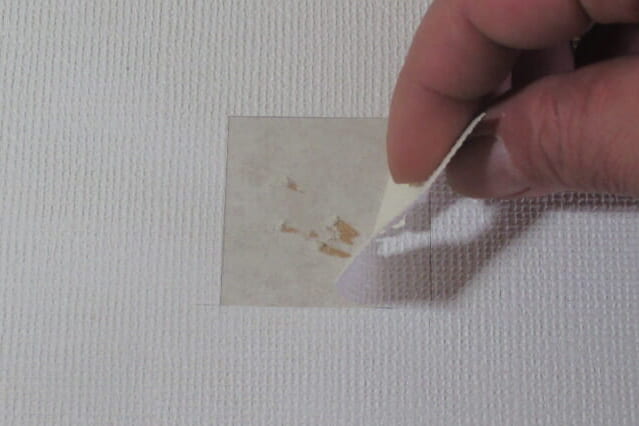

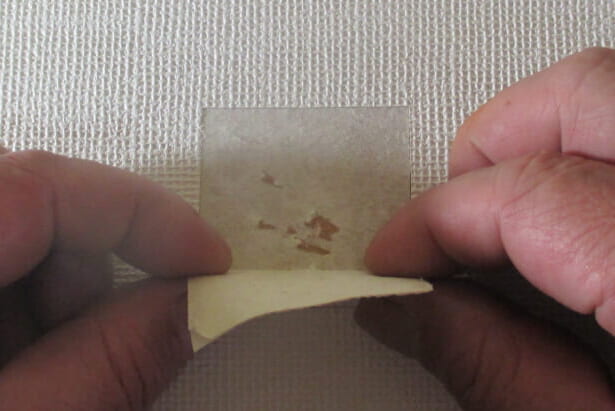

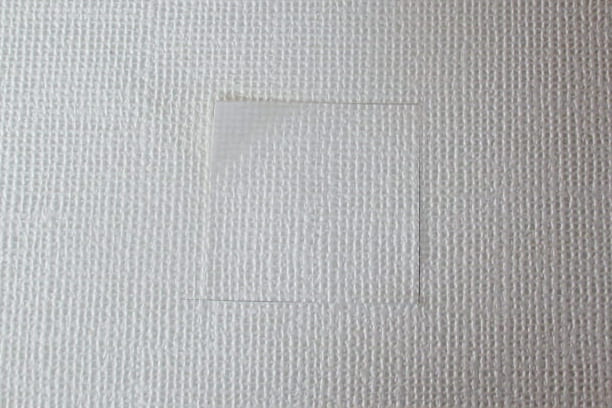

壁下地材にはラスカットを使うのがおすすめ。コテで直接塗りつけ、シーラーと水性塗料で塗装したら、キュートな表情に仕上がる

*掲載データは2017年4月時のものです。