いよいよ都内では花粉が飛び始めました。花粉飛散のピークは3月の見込み。さらに、春先は風に乗って大陸からのPM2.5が日本に届くため、そちらの対策も必要です。最悪の状況を避けるべく、ここは最新の空気清浄機を導入し、室内を花粉フリーかつ空気がウマイ楽園にしませんか? というわけでIT・家電ジャーナリストの安蔵靖志氏にお願いし、今回から3回にわたって、空気清浄機選びのポイントを伝授してもらおう、というのが本企画。第1回となる本稿では、空気清浄機選びで最も重要なポイントと、個人的にオススメするモデルを教えてもらいました!

教えてくれるのはこの人!

安蔵靖志(あんぞう・やすし)

IT・家電ジャーナリスト。家電製品総合アドバイザー(プラチナグレード)。AllAbout 家電ガイド。ビジネス・IT系出版社を経てフリーに。デジタル家電や生活家電に関連する記事を執筆するほか、家電のスペシャリストとしてテレビやラジオ、新聞、雑誌など多数のメディアに出演。KBCラジオ「キャイ~ンの家電ソムリエ」に出演中。その他ラジオ番組の家電製品リサーチや構成などにも携わっています。

空気清浄機で最も重要なのは「邪魔に感じないこと」

――今回から3回に分けて、花粉の季節の空気清浄機の選び方について、お話をうかがっていきます。早速ですが、空気清浄機を選ぶうえでもっとも、大事なことは何でしょうか?

安蔵 部屋に置いていて「邪魔に感じないこと」。これがいちばん重要なんです。空気清浄機を既に持っている方ならご賛同いただけると思うのですが、空気清浄機って邪魔じゃないですか。

――あわわ、最初から爆弾発言ですか……?

安蔵 いやいや。邪魔というのは必要ないという意味ではないですよ(笑)! むしろ、空気清浄機は絶対にあったほうがいい。ただ、空気清浄機というのは、楽しい体験や利便性を提供するツールではなく、イヤなもの、不快なものを防ぐためだけのもの。汚れた空気というネガティブなものをキレイに変換するツールなのに、部屋の目立つ場所に置いておかなくてはなりません。だからこそ、置いていて「邪魔に感じないこと」が重要なんです。

――あまり存在感がないほうがいい……ということでしょうか?

安蔵 もしくは、見るたびに触りたくなるくらいインテリア映えしているかですね。私はこの「邪魔に感じないこと」を、空気清浄機選びの最重要項目だと考えています。具体的には、デザインや質感、サイズといった点ですね。私自身、これを軽視して何度失敗したことか……。おかげで、家には使わなくなった空気清浄機がゴロゴロしていますよ。

――なるほど。機能ではないという点が意外ですね。ほかにはどんな基準がありますか?

安蔵 予算に余裕があれば、ぜひ加湿機能付きを選びたいところ。別途、加湿器を置く必要がないのは大きなメリットです。もうひとつ、スマホアプリなどで「空気の見える化」に対応する製品もオススメ。空気がキレイになっていることが視覚的に分かると、長期的な満足感につながります。

――なるほど。効果が実感できないと、だんだん使わなくなってしまいそうですが、空気がどれだけキレイになっているのかが分かると、使いたくなりますよね。

安蔵 はい。空気清浄機がアプリに対応していると、外出先から室内の温度や湿度がモニターできます。この数値をもとに、例えば、スマートスピーカーを利用して、外出先からエアコンのON/OFFができるようにしておけば、Wi-Fi対応のエアコンに買い換えなくても遠隔操作のメリットが享受できます。要は、空気清浄機をモニター代わりにするという用途ですね。特に家にペットがいる家庭など、この機能があると安心感が違うでしょう。あとは自分の住環境にあわせて、予算、サイズ、デザインのバランスを取って決めていけば、後悔しない製品選びができると思います。

「とにかく一台」と言われたらダイキンMCK70Uを挙げる

――では、まず安蔵さんのイチオシの空気清浄機から教えていただけますでしょうか?

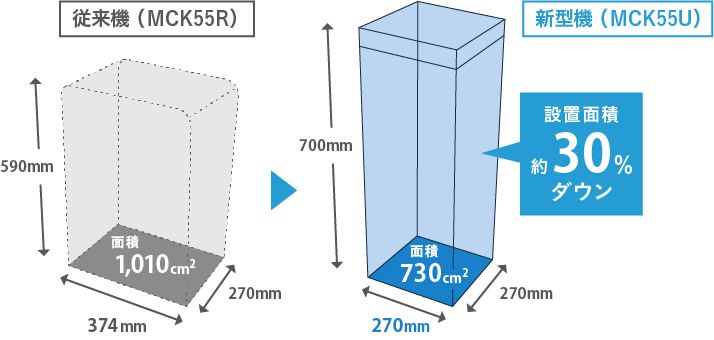

安蔵 あれこれと細かい条件抜きで、「とにかく一台推薦してくれ」と言われたら、ダイキン工業の加湿ストリーマ空気清浄機「MCK70U」をすすめます。次点で、その下位モデル「MCK55U」ですね。こちらは縦長でフットプリント(接地面積)が狭く、部屋の隅に置けるので邪魔になりません。くどいですが、これは本当に重要です。

ダイキン工業

加湿ストリーマ空気清浄機 MCK70U

実売価格4万8640円

従来機の2倍のストリーマユニットを搭載。有害ガスの分解速度や脱臭性能が従来機の2倍に高められているほか、微小な粒子のホコリを除去するTAFUフィルターを搭載しています。アクティブプラズマイオンを搭載し、イオン放出により、カビ菌やアレル物質などを分解できます。本体カラーはホワイトとビターブラウンを用意。

ダイキン工業

加湿ストリーマ空気清浄機 MCK55U

実売価格4万4220円

スクエアフォルムのスリムタワー型で270×270mmと、さらに狭いスペースに設置できます。本体カラーはホワイト、ディープブラウン、フォレストグリーンの3色を用意しており、インテリアに合わせて選べます。

「ストリーマ」が花粉を分解するので、花粉対策にもぴったり

――機能の面ではいかがでしょうか?

安蔵 高速電子を放出する空気浄化技術、「ストリーマ」がウイルス、カビなどの有害物質のほか、花粉を分解できるので、花粉対策にはもってこいです。加湿機能も付いていますし、その加湿のための水をストリーマで除菌できるのは同社製品だけの強みですね。

――こちらは、さきほど挙げた「空気の見える化」には対応しているんでしょうか?

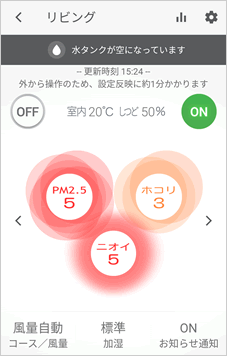

安蔵 スマホと連携するMCK70Uのみ、対応しています。室内のPM2.5、ホコリ、ニオイの3種類の汚れを6段階のレベルで見える化できるほか、運転のON/OFFやタイマー設定などの遠隔操作も可能です。なお、MCK55Uのさらに下位に「MCK40U」というモデルもありますが、こちらは適用床面積が19畳までと狭くてカラーもホワイトのみ。というわけで、4万円台とお買い得なMCK70Uか、スマホを使わないなら、省スペースなMCK55Uがバランスが取れていてオススメですね。

↑MCK70Uが対応するダイキンのアプリ画面。PM2.5やホコリ、ニオイのほか、温度や湿度も表示されます

↑MCK70Uが対応するダイキンのアプリ画面。PM2.5やホコリ、ニオイのほか、温度や湿度も表示されます

↑スリムタワー型のMCK55Uは、従来機より設置スペースが少ないのが魅力

↑スリムタワー型のMCK55Uは、従来機より設置スペースが少ないのが魅力

――なるほど、MCK70Uは安蔵さんが重視する条件、「邪魔にならない」「加湿機能」「見える化」のすべてを備えていますね。

安蔵 はい。ほかにもこの3要素を備えた製品はあるのですが、もっともバランスが取れていて、空気清浄機として穴がない製品だと思います。

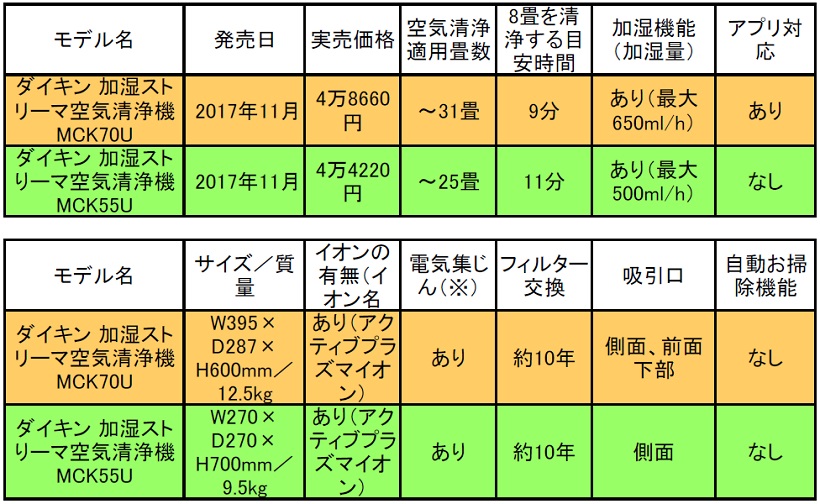

【MCK5570U、MCK55Uのスペック】

※電気集じん……吸引した粒子を帯電させ、フィルターに吸着させる技術。目詰まりしにくく、集じん力が長く続くメリットがあります

次回は花粉対策に重点を置いた製品や、2台めとしての利用にオススメな製品を見ていきます!