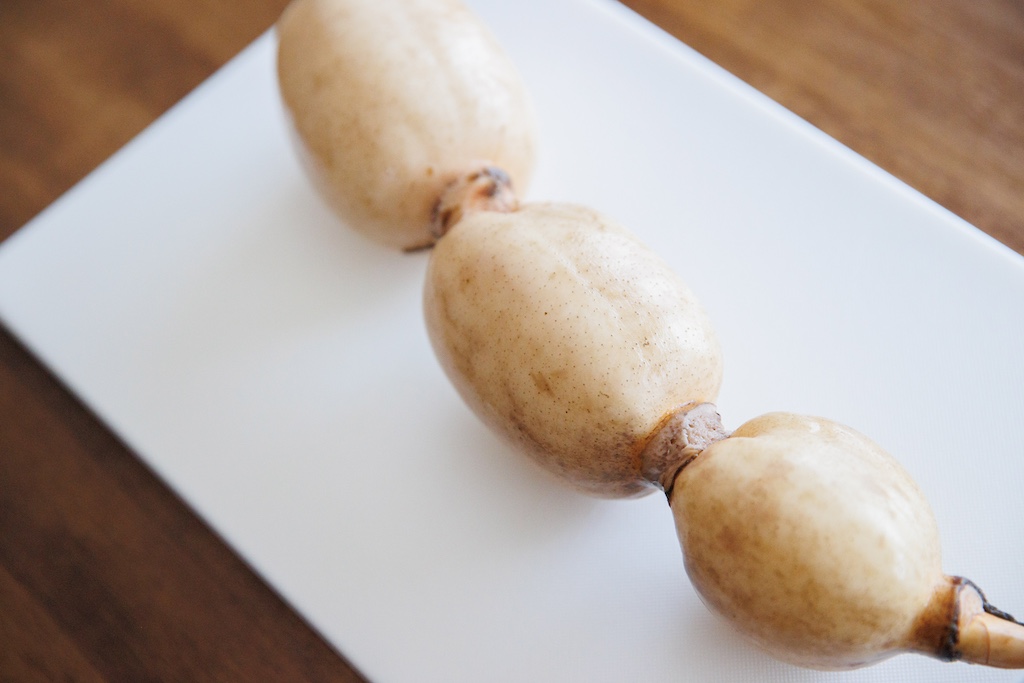

春と秋の年に2回、旬を迎えるかぶ。3~5月が旬の「春かぶ」は、皮まで柔らかく、肉質がきめ細やかでとてもジューシー。生のままでもおいしく味わえる食材です。

今回は、東京の青山・表参道で、野菜の繊細なおいしさを引き出す料理で人気の「畑のおばんざい 海月(かいげつ)」を営み、野菜の料理教室も主宰する毛利奈津美さんに、生や半生のかぶを楽しめる調理法、さらにかぶをまるごと楽しむためのアイデアをうかがいました。

栄養価の高い葉っぱと

皮も残さずまるごと食べよう!

毛利さんによると、春かぶの魅力は、「何と言ってもその柔らかさとジューシーさ」だそう。

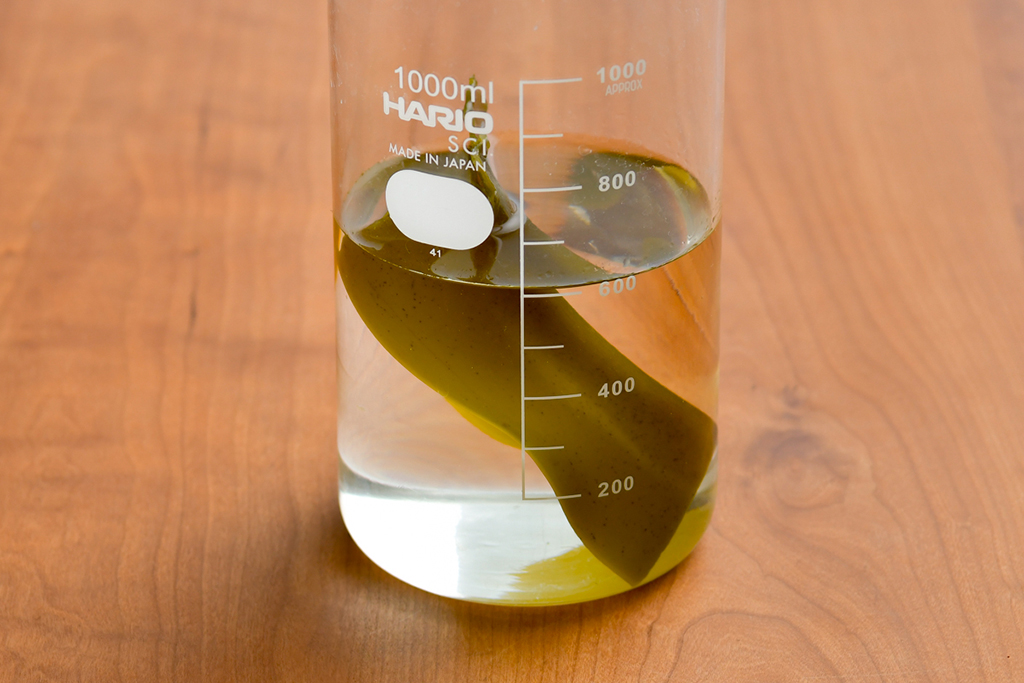

「塩をまぶして少し置くだけで、根からじわっと水分がにじみ出ます。その水分には、かぶの甘みや爽やかさが詰まっているので、それを活かしたレシピを考えるのも楽しいもの。皮まで柔らかいので、お漬物など皮ごと活用するお料理を楽しんでみてください」(料理家・毛利奈津美さん、以下同)

かぶには淡色野菜と緑黄色野菜、

両方の栄養素がたっぷり!

かぶは、葉っぱと根で含んでいる栄養成分が大きく異なります。

「かぶの根は、ビタミンCや消化酵素のジアスターゼを多く含む淡色野菜。胸焼けや食べすぎの不快感解消に役立ちます。

一方で葉は、β-カロテンやビタミンC、カルシウム、カリウム、食物繊維などを豊富に含み、栄養価が高い緑黄色野菜。

多少の苦味はありますが、それでも食べやすく栄養価も高いので、ぜひ丸ごと活用しましょう。捨てる部分はひげ根ぐらいです」

そんなかぶのおいしさを丸ごと味わうためには、どのように調理するのがよいのでしょうか。

「あっさりした味わいなので、じゃこや鰹節など、うま味のある食材と炒めるのがおすすめです。なかでも春かぶは、葉と根の境目も柔らかいので、刻んで炒めるといいですね。その際、葉の根元を少し残し、根元の緑を活かして炒めると、見た目にも変化を楽しめます。

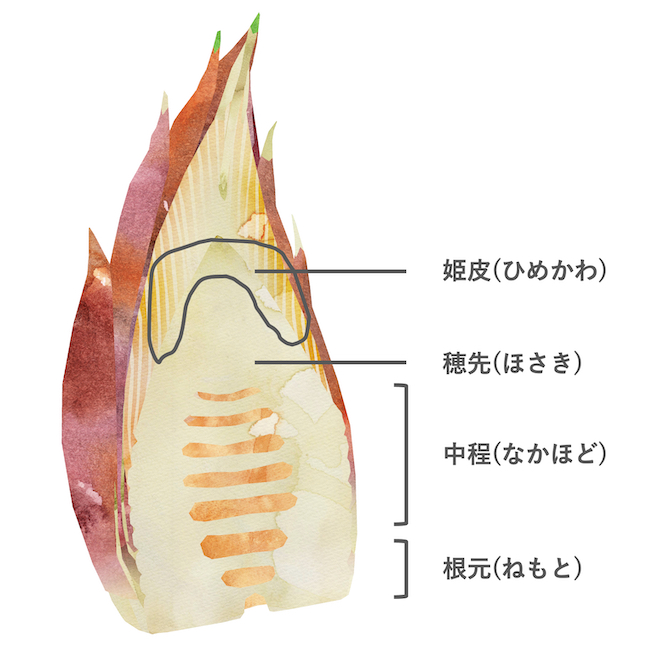

生で食べる際に注意したいのが、根の皮と肉質部分の食感の違いです。皮は、シャキッとした歯応えと、コリッとした食感が特徴。一方、肉質部分はジューシーできめ細やかな味わいです。それぞれの食感を活かすために、生で食べるときは皮と中身を別々に味わうのもひとつの方法です」

残りがちな皮や葉を活かし手軽にできる料理として、まずは浅漬けを覚えておくのがおすすめとのこと。早速レシピを教えていただきました。

家庭の定番にしたい!

皮も葉っぱも活かす「かぶのあっさり漬物」

「レシピでは柚子胡椒も使っていますが、シンプルに塩をふるだけでもOK。柚子胡椒のほか、柑橘の搾り汁を加えると、爽やかな酸味が加わり、おいしさが引き立ちますよ」

【材料】

・かぶの皮……適量

・かぶの葉っぱ……適量

・塩……適量

・柚子胡椒……適量

【作り方】

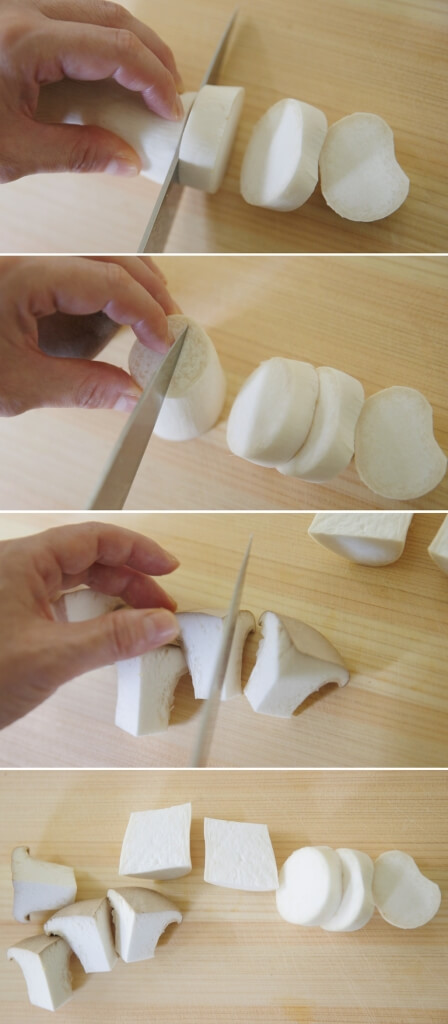

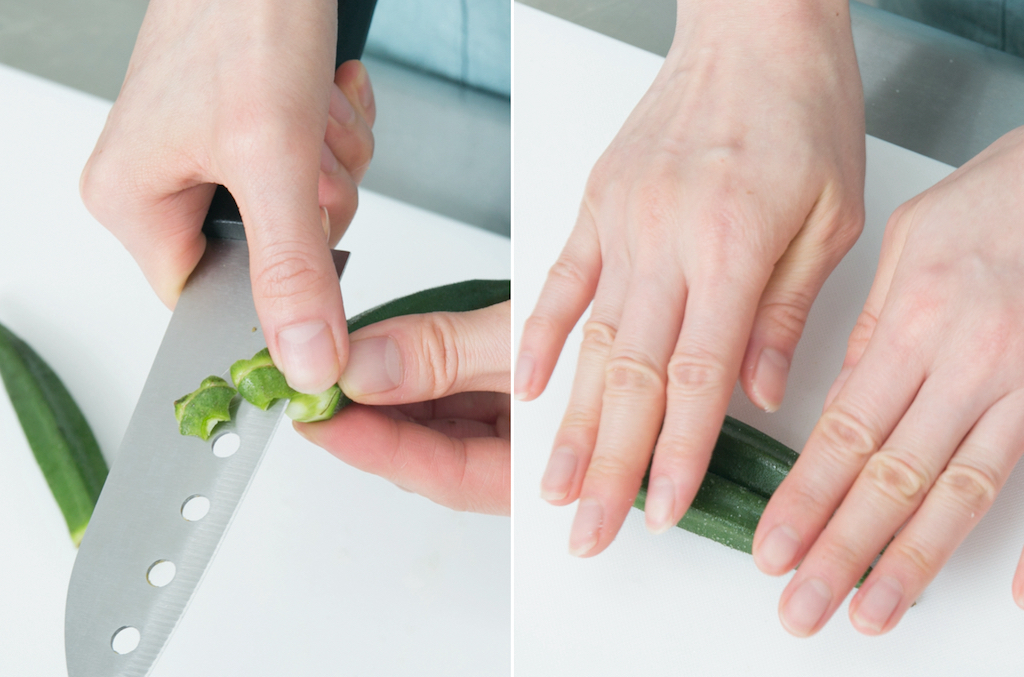

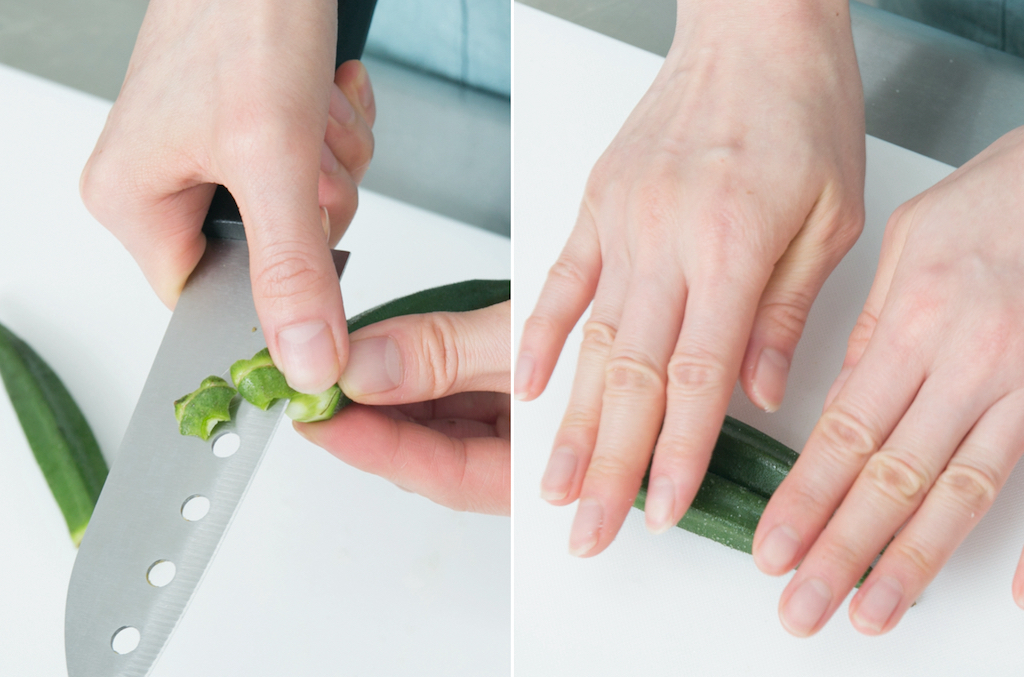

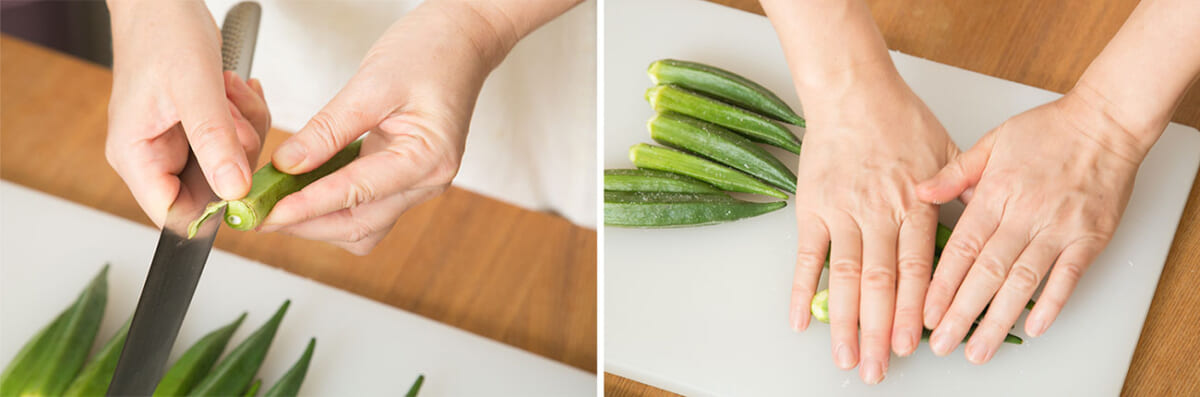

1.かぶの皮を包丁で厚めに剥く。

「かぶは、内側の肉質を残そうとして皮を薄く剥きがちですが、実は0.5cmほどと厚めに剥くのがおすすめです。なぜなら、皮から約0.5cmの部分は繊維質が多く、火を通すと繊維が残って、口当たりが悪くなることがあるからです。そのため、皮の部分は思い切って厚めに剥き浅漬けに使い、コリッとしたシャキシャキ食感を楽しむのがよいでしょう」

2.皮は1cm幅に切り、葉っぱは細かく刻む。塩をふって塩もみする。お好みで柚子胡椒を入れて和える。

「自宅にあるりんごや柑橘などの果物と合わせてもOK。かぶは淡白な味わいなので、失敗しにくく自由な発想で果物や調味料を加えて楽しめます」

かぶの皮と葉の活用レシピを教えていただいたところで、春かぶにおすすめの調理法を「生」「半生」「煮る」に分けて3つうかがいました。

・【生】「鯛のお刺身と黄色い柑橘の白味噌仕立て」

・【半生】「うまみたっぷり! かぶのじゃこ炒め」

・【煮る】「そぼろあんで仕上げたかぶの煮物」

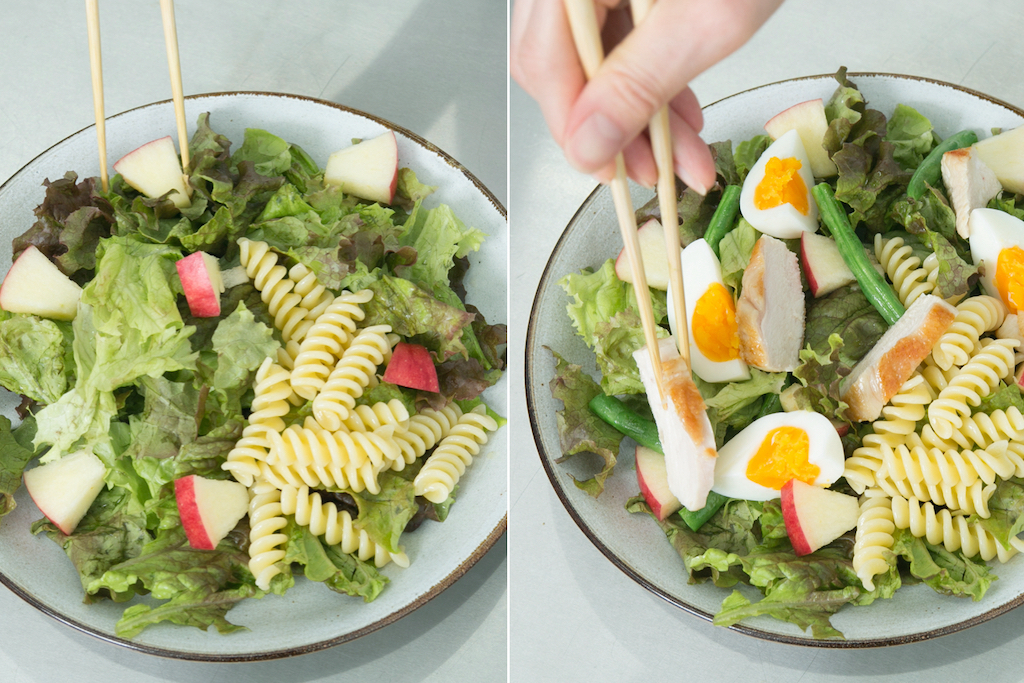

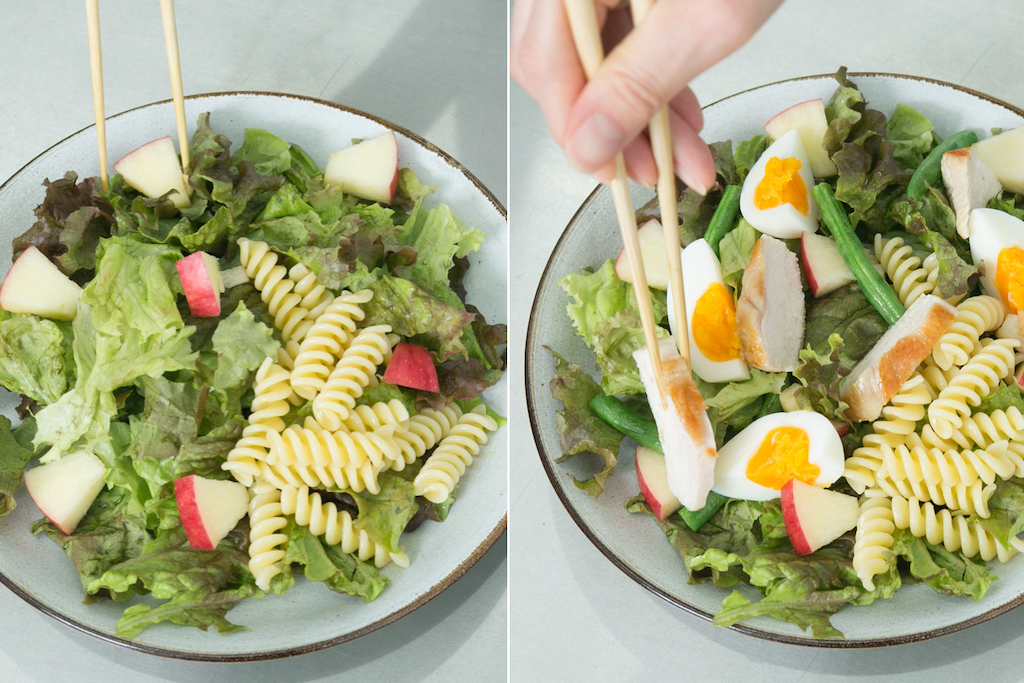

【生】かぶとフルーツのジューシーさがおいしさの決め手

「鯛のお刺身と黄色い柑橘の白味噌仕立て」

「春かぶと同じ時期に出回る桜鯛を、白味噌のドレッシングでいただきます。白味噌に柑橘の果汁とレモン汁を加えることで、爽やかな酸味と白味噌のまろやかなうまみが調和した、奥深い味わいのドレッシングが、鯛のおいしさを一層引き立てます。

3月は文旦、あまなつ、夏ミカン、清美オレンジなど、柑橘類が豊富に出回る季節。ぜひ旬の味わいを活かした、おいしい組み合わせを探してみてください」

【材料(2人分)】

・かぶ……1個

・鯛のお刺身……100g

・塩……少々

・黄色い柑橘……100g

・ディル……少々

[和え衣]

・白味噌……大さじ2

・レモン汁……大さじ1

【作り方】

1.鯛のお刺身に塩をふりかける。

「下味として塩をふりかけます。お刺身は、キッチンペーパーで押さえる必要はありません」

2.柑橘の皮を剥き、一口大に割いておく。かぶは、いちょう切りにスライスし、塩を少々まぶしておく。

「かぶは、塩をふるとじんわり水分が滲み出ます。この水分がドレッシングに絡み、お刺身になじみやすくなるので、味に一体感が生まれます」

3.和え衣の材料を混ぜ合わせ、そこにお刺身と柑橘を入れて和える。

「和えるのは食べる直前がおすすめ。全体に和え衣がなじめば完成です」

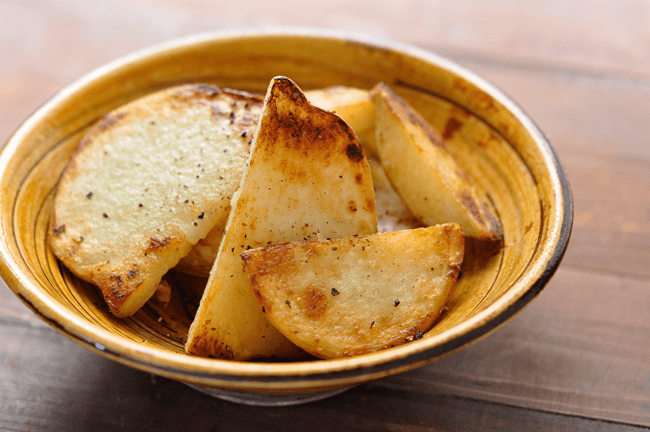

【半生】コリッとした半生食感で病みつき

「うまみたっぷり! かぶのじゃこ炒め」

「生でも食べられるかぶを半生で仕上げた料理です。皮と肉質の食感が異なるので、火が通り過ぎてしまうと、皮が主張し違和感が生じるので、半生状態で炒めましょう。じゃこは少しだけ手間をかけて、ご飯に合うように炒めます。ごはんが進む、うまみたっぷりの炒め物です」

【材料(2人分)】

・かぶ……個

・ナンプラー……小さじ1

・水……大さじ1

・生姜(千切り)……小さじ2

[じゃこ炒め]

・じゃこ……30g

・油……小さじ2

・酒……大さじ1

・みりん……大さじ1

・塩小さじ1/4

【作り方】

1.かぶの茎の根元を残して葉を切り、根のほうを1/8の串切りにする。

「かぶの茎の緑が、白いかぶによく映えます。半生炒めは火の通りを気にする必要がないので、必ずしも1/8カットでなくてOK。かぶの大きさに合わせてお好みで変えてください」

2.フライパンに油をひいてから、じゃこ、酒、みりん、塩を入れて、水分が飛ぶまで炒める。

「じゃこに香ばしい香りを付けるため、水分をしっかり飛ばし炒めましょう。」

3.フライパンからじゃこを取り出し、かぶを重ならないように置き、中火で焼く。焼き目がついたらひっくり返し、ナンプラー、水、生姜を加えて、水分が飛ぶまで待ち、最後にじゃこを戻して軽く炒める。

「塩気の効いたナンプラーとじゃこは、相性ぴったり。コリッとした食感もあいまって、箸が止まらなくなるおいしさです!」

【煮る】かぶの甘味を凝縮!

「そぼろあんで仕上げたかぶの煮物」

「かぶの甘味が引き立ったやさしい味わいの煮物です。 かぶを煮ただしを使ってそぼろあんをつくり、煮汁の上からかけました。少しとろみのある煮汁が体を温めてくれますよ。 おいしくつくるコツは、かぶを煮過ぎないことです」

【材料(4人分)】

・かぶ……4個

・だし……2カップ

・酒……大さじ2

・醤油……小さじ1

・塩……小さじ1/4

[そぼろあん]

・ひき肉 ……120g

・かぶを煮た煮汁 ……150cc

[A]

・酒……大さじ2

・醤油……小さじ1

・水溶き片栗粉……大さじ1

・生姜汁……適量

【作り方】

1.かぶの皮を厚めに剥く。

「余った皮は、最初にご紹介したあっさり漬けに使いましょう!」

2.鍋にだしと酒を入れてかぶを煮る。 火が通ったら醤油と塩を加え、味を引き締める。

「かぶを煮汁でひたひたにしたいので、かぶが4つ入るほどの小鍋を使いましょう。煮るときは、キッチンペーパーなどで落としブタをします。

「かぶは個体によって、火の通りやすさが異なります。全体が透きとおり、スッと串が入るまで煮ましょう」

3.鍋からかぶを取り出してから、煮汁にかぶの葉を入れ湯がく。

「葉っぱのシャキシャキとした食感を残したいので、軽くしゃぶしゃぶするだけでOKです」

4.別鍋にひき肉とA、かぶの煮汁を分量の半量だけ入れ、菜ばしでひき肉をほぐすように混ぜる。肉と汁がある程度なじんだら火を点けて、アクを取りながら煮る。ひき肉に火が通ったら残りの煮汁を入れて火を止め、水溶き片栗粉を加えてよく混ぜてから再加熱する。片栗粉に完全に火が通り、とろみがついたら火を止める。

「肉が塊のまま固まらないよう、丁寧にほぐしましょう。片栗粉を入れたあとの加熱が足りないと、なめらかなとろみがつかないので要注意。しっかり火を通しましょう」

5.お椀に、かぶ、葉っぱを盛り付けたらあまった煮汁をかける。さらにその上からそぼろあんをかけて完成。

「春かぶは肉質がきめ細かく、皮まで柔らかいので、ぜひ生や半生で楽しんでほしい」と話す毛利さん。

爽やかな甘味を持つため、フルーツとの意外な組み合わせも楽しめます。今しか食べられない、春かぶならではのやさしい甘味とジューシーな食感を楽しんでみてはいかがでしょうか。

Profile

料理研究家・ソムリエ / 毛利奈津美

東京・青山で、季節の野菜のおいしさを引き出したおばんざいとこだわりのお酒が楽しめる『畑のおばんざい 海月』を営みながら、野菜のうまみを引き出す調理法「+1vegeメソッド」を用いた旬の野菜が主役の家庭料理を伝える料理教室も運営。野菜の調理法を研究するなかで、2012年「シニア野菜ソムリエ」の資格を取得。

Instagram

YouTube