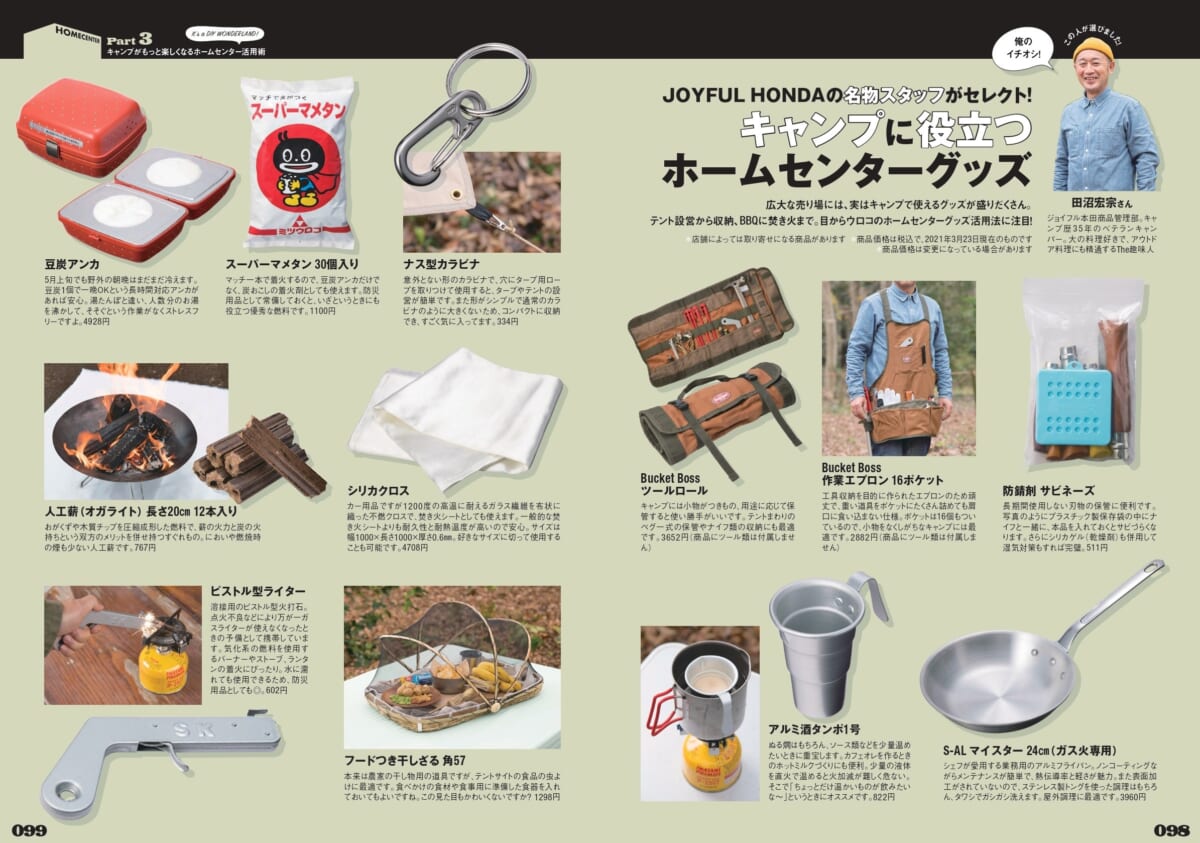

「いつでも焼きたてのナンが食いたい!」

そんな燃え上がる欲望に胸を焦がし、編集長・設楽が挑戦したのはタンドール窯作り。どこでも持ち運び可能なサイズで、徹底的に軽さを追求。完成したのは入れたものをなんでも美味しく焼きあげてしまう、驚異の窯だった…。

*タンドール窯とは?

タンドール窯とは円筒形の粘土製壺型オーブン。北インドからアフガニスタンなど西アジアから中東にかけて使用されている土窯だ。その起源は古く古代インダス文明まで遡るといわれている。インド料理屋に行くとナンを焼いている筒状の窯がありますよね、アレです、アレ。

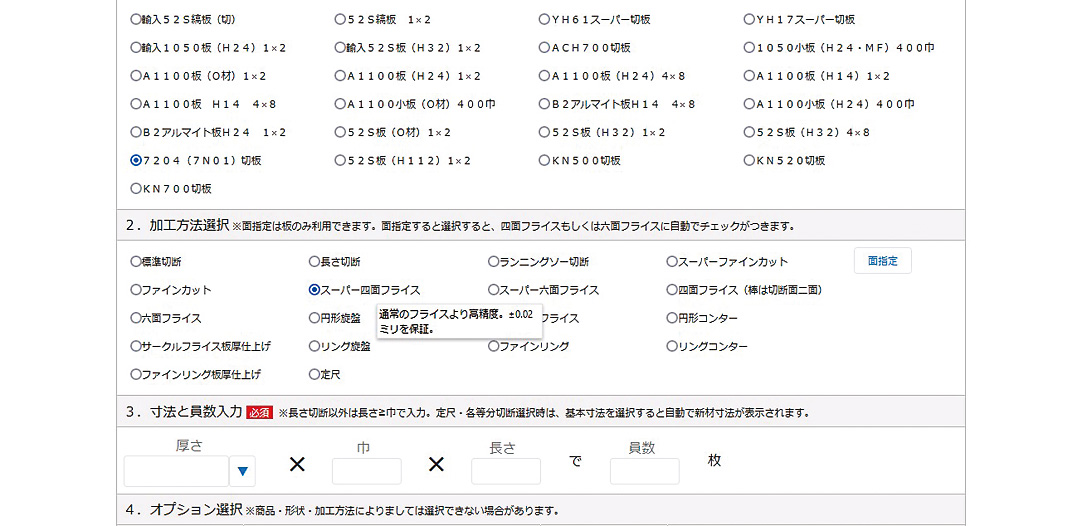

製作したポータブル・タンドール窯

製作したポータブル・タンドール窯

ナマステ設楽がリポート。「魔法の窯の登場です!」

ナマステ設楽がリポート。「魔法の窯の登場です!」

焼きたてのナンが食べたかった。ザックを背負いインドを放浪していたウン年前、歩き疲れた体にカレーとともに流し込むナンのおいしさといったらなかった。あのふわっとした柔らかさ、もちっとした食感、ほのかに鼻腔をくすぐる小麦の香り……んがぁーーー!ナンを自分で作って食べたい、そのための窯が欲しい! ここで「インド料理屋に行けばいい」なんて無粋なことを言ってはいけない。いつでも、どこでも、食べたいときに、たらふく食べたいじゃないかーーーー!

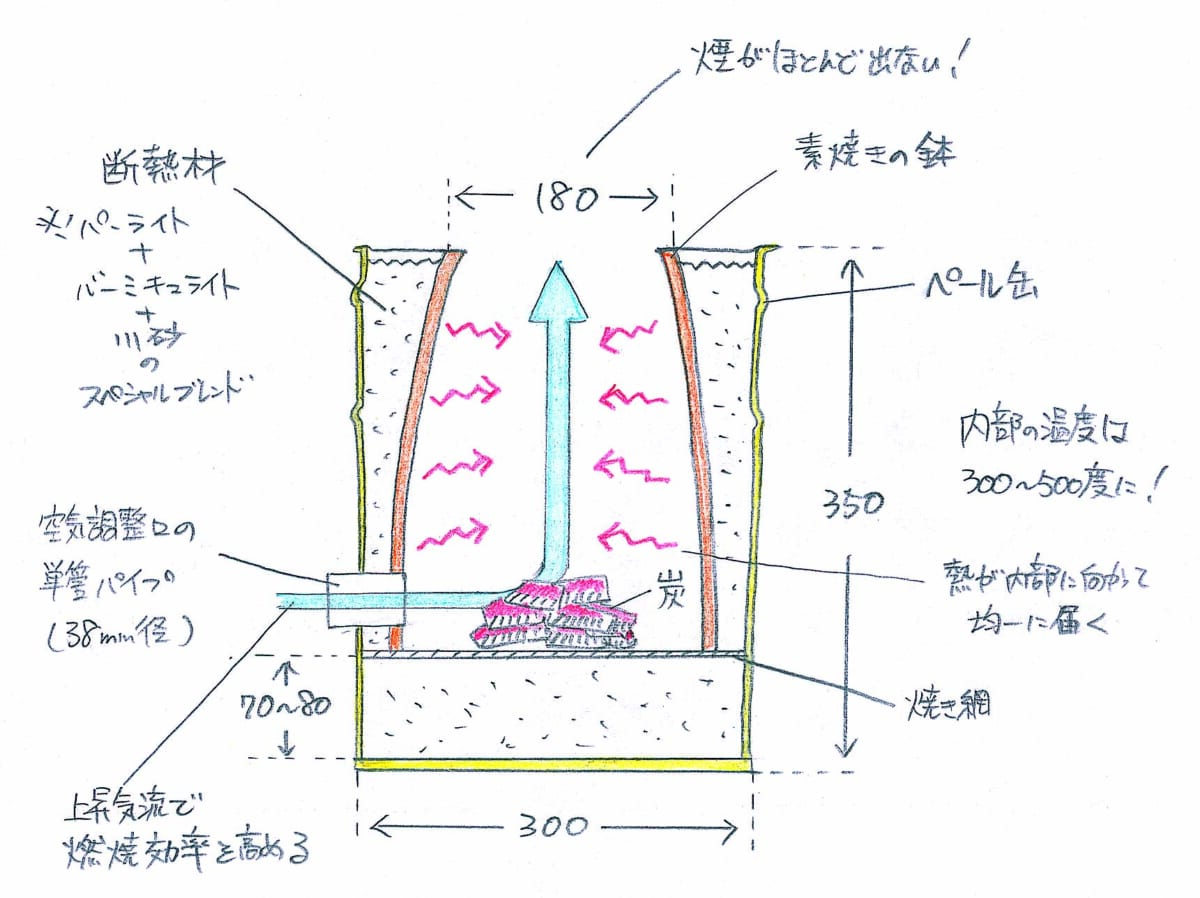

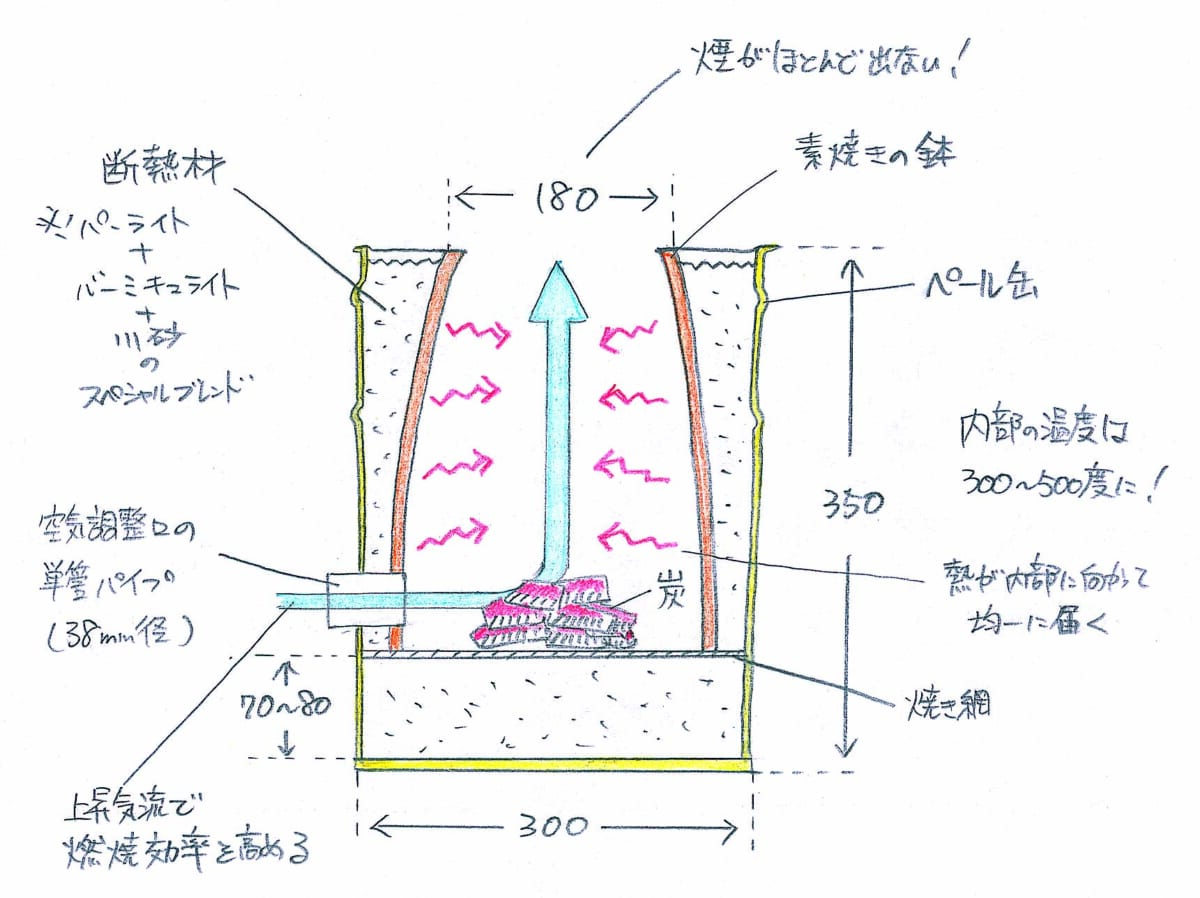

というわけで、「なければ自分で作る」んである。とはいえ、本場のタンドール窯は総重量60kg以上にもなるという。これはいけない。「いつでも、どこでも」というテーマから大きく外れるし、常日頃心掛けているウルトラライトの思想に反する(僕は山男でもあるのだ)。車での移動はもちろん、手持ちで持ち運べることを想定すると、目指す重さは10kg以下。さらには、友人に自慢できるようなかっちょいい見た目にもこだわりたい……そこで用意したのがペール缶とテラコッタの素焼き鉢、そしてオリジナルミックスの断熱材。

さあ、ここから始まるのは、魔法の窯作りに奮闘するひとりの男のドキュメンタリー。その一部始終をとくとご覧あれ!

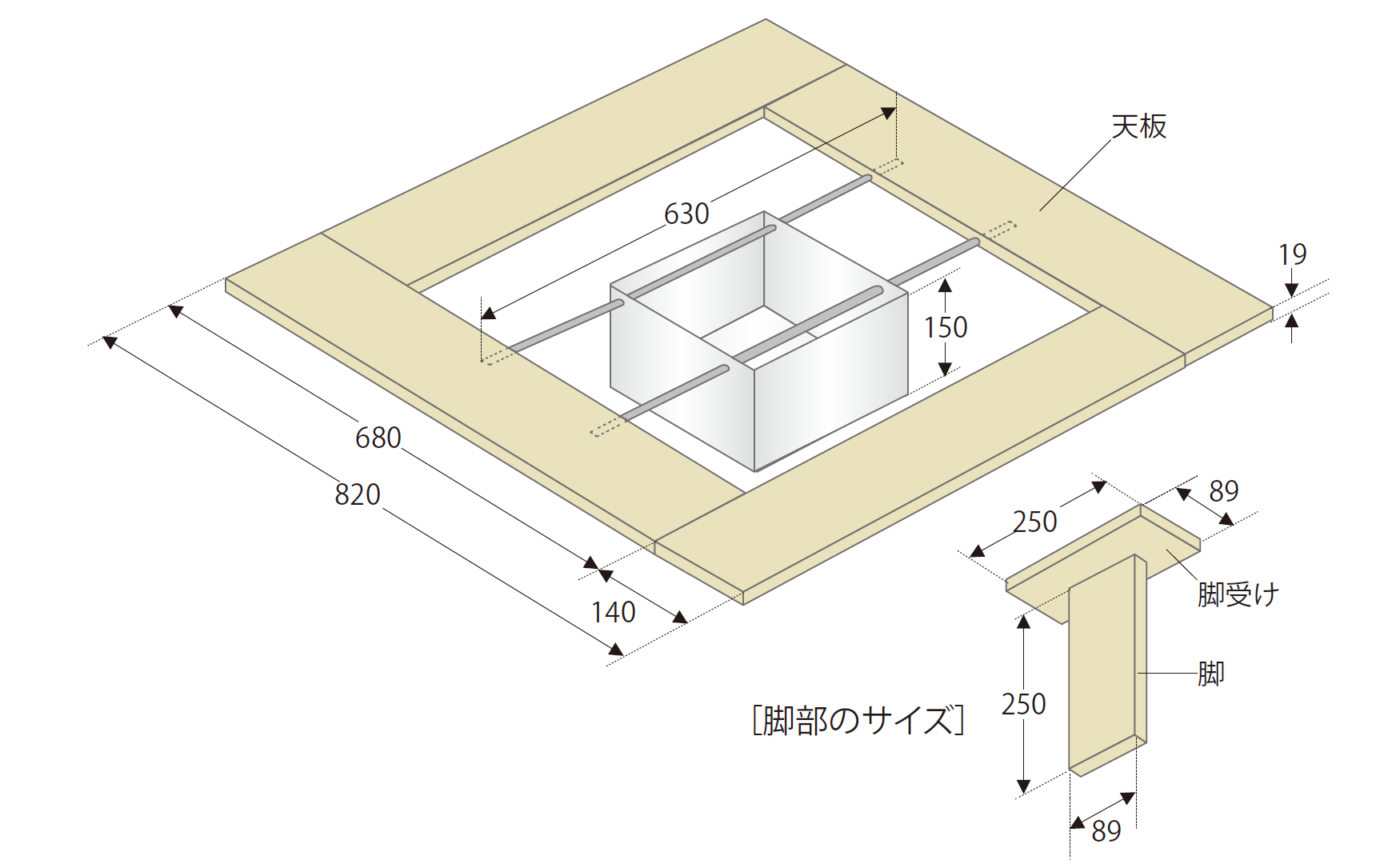

【これがポータブル・タンドール窯の全貌だっ!】

重さはわずか1kg!製作時間はまさかの半日!材料費はたった4000円!

重さはわずか1kg!製作時間はまさかの半日!材料費はたった4000円!

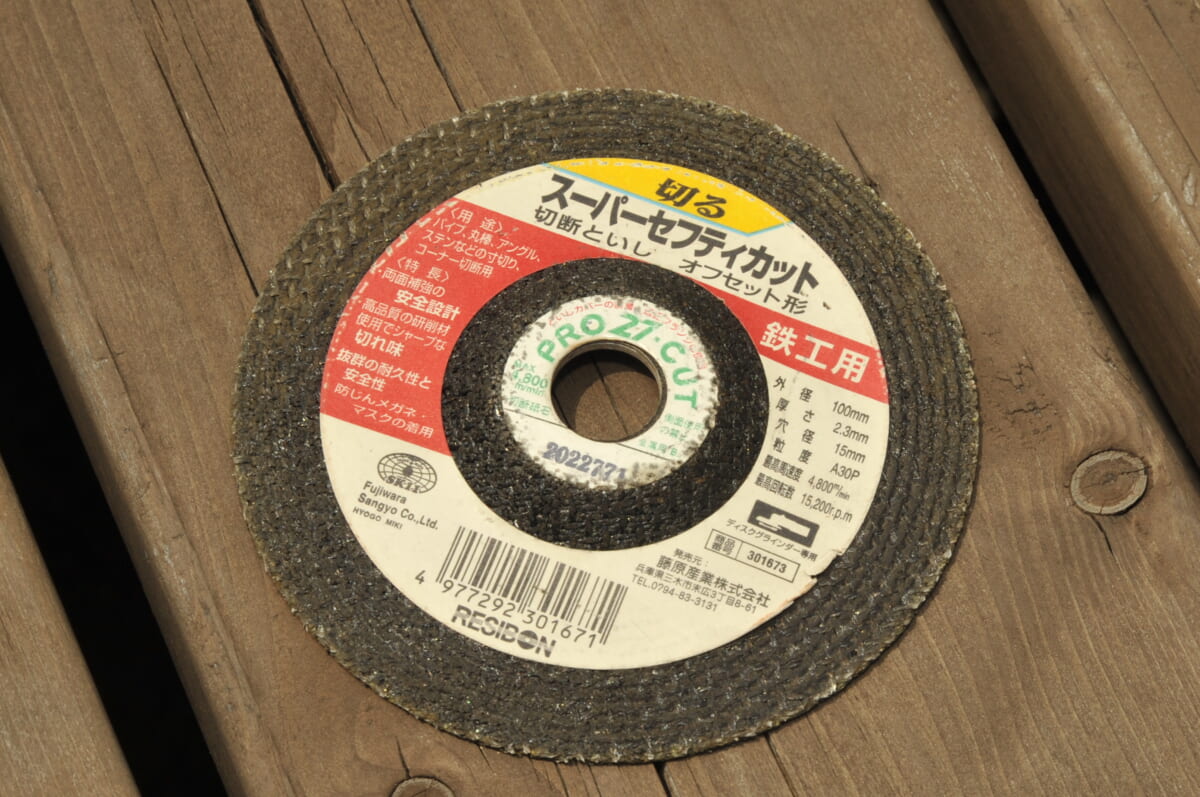

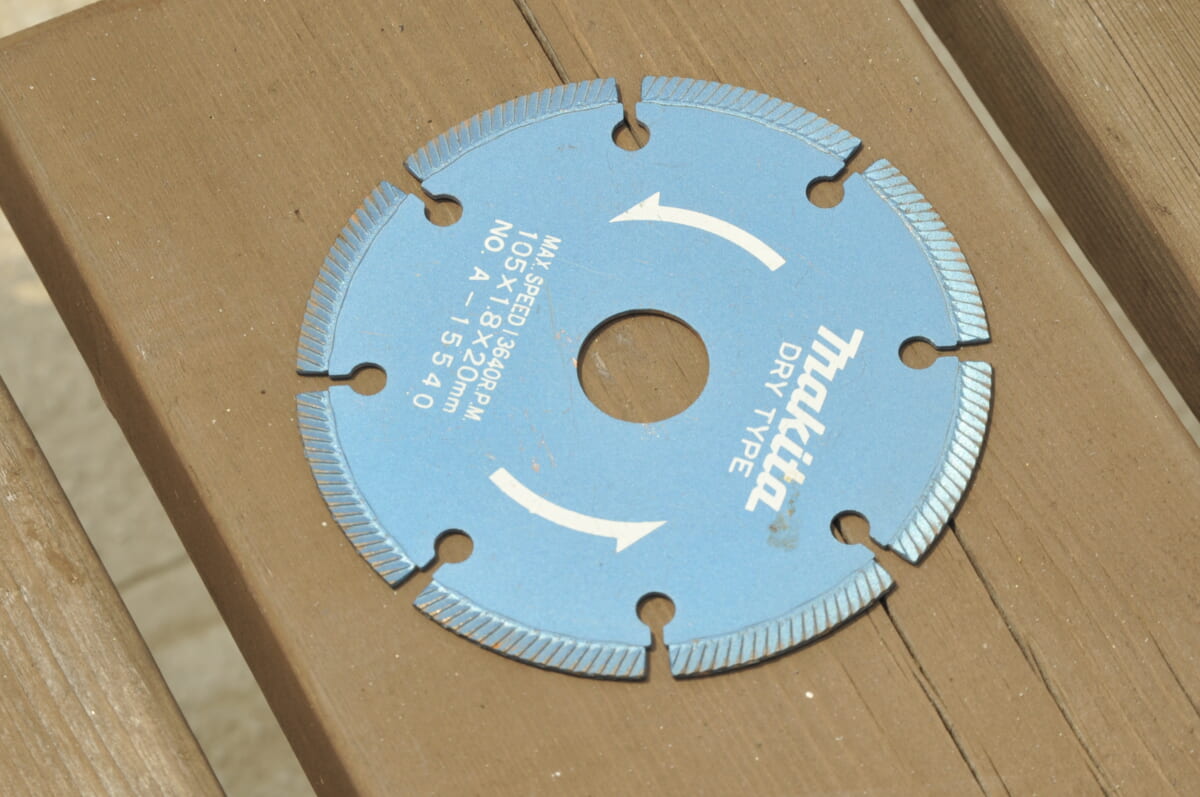

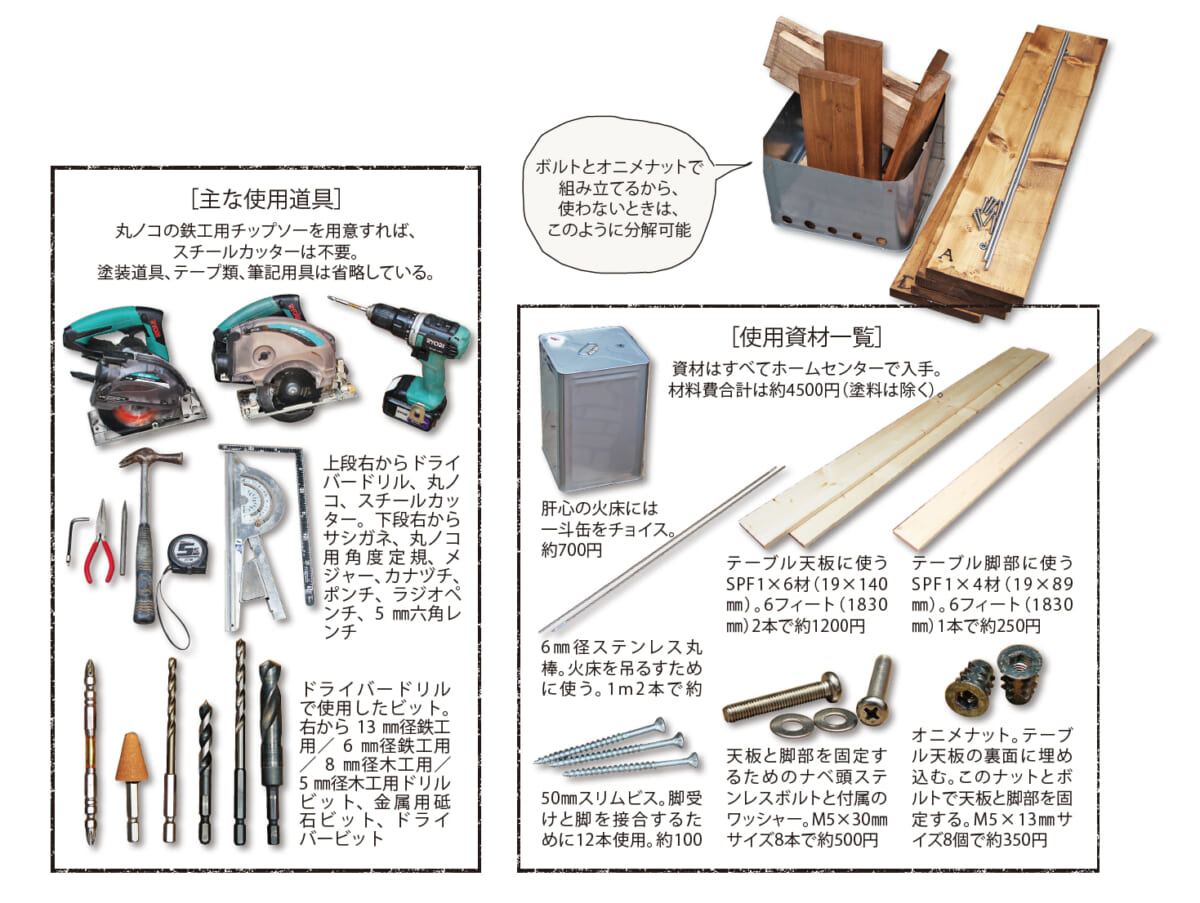

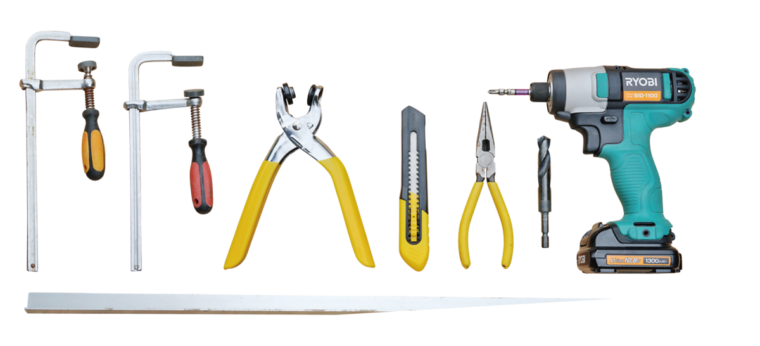

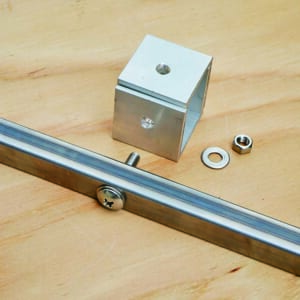

【使用した道具】

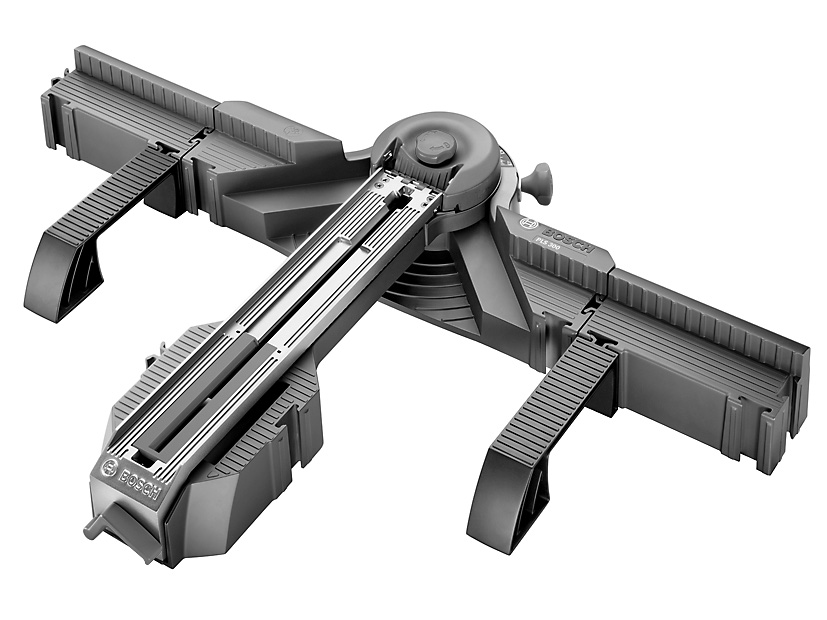

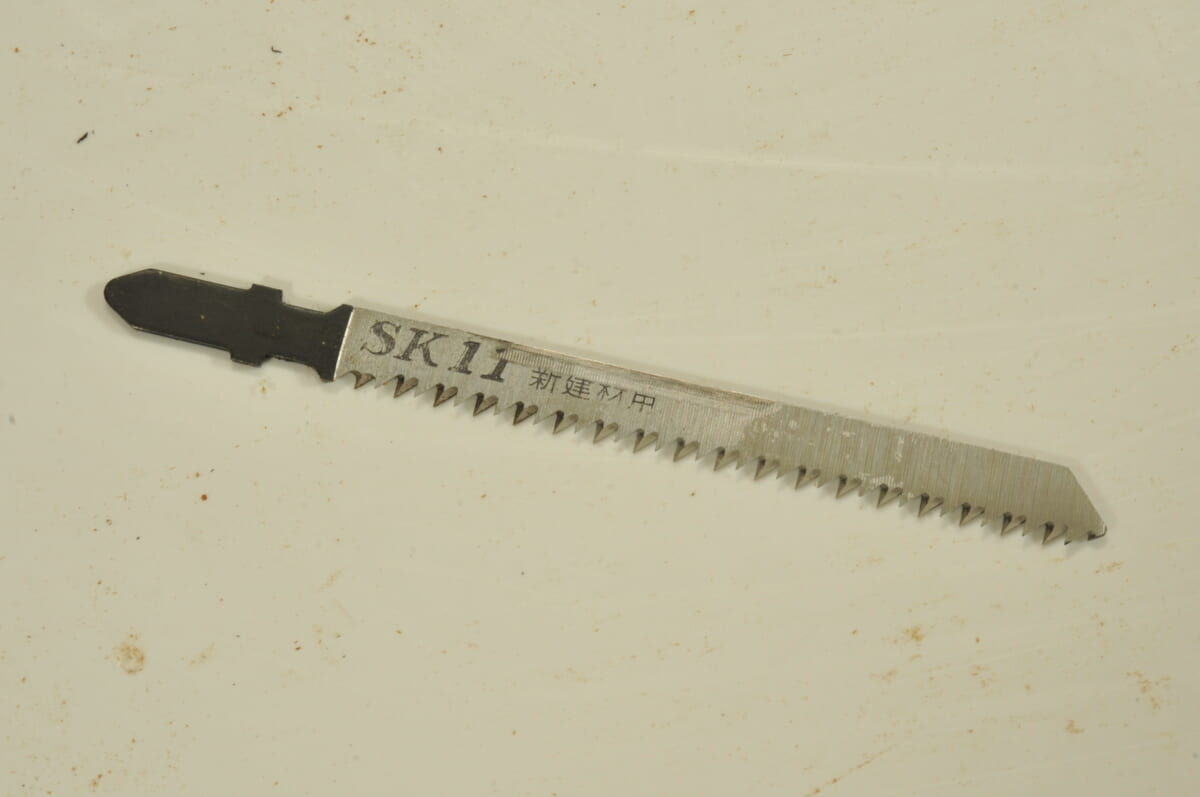

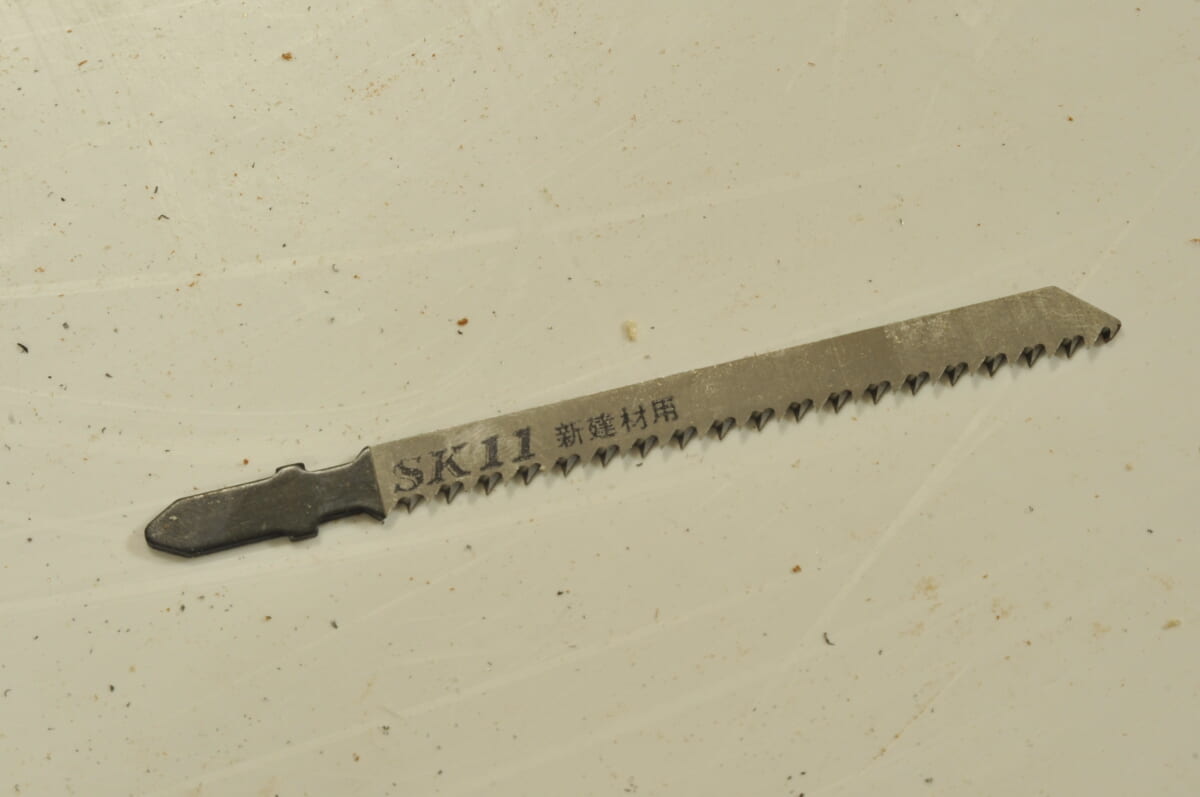

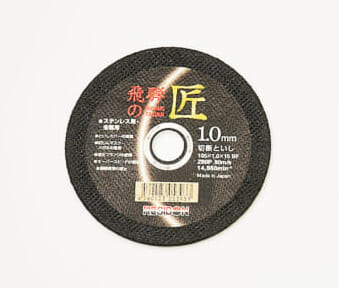

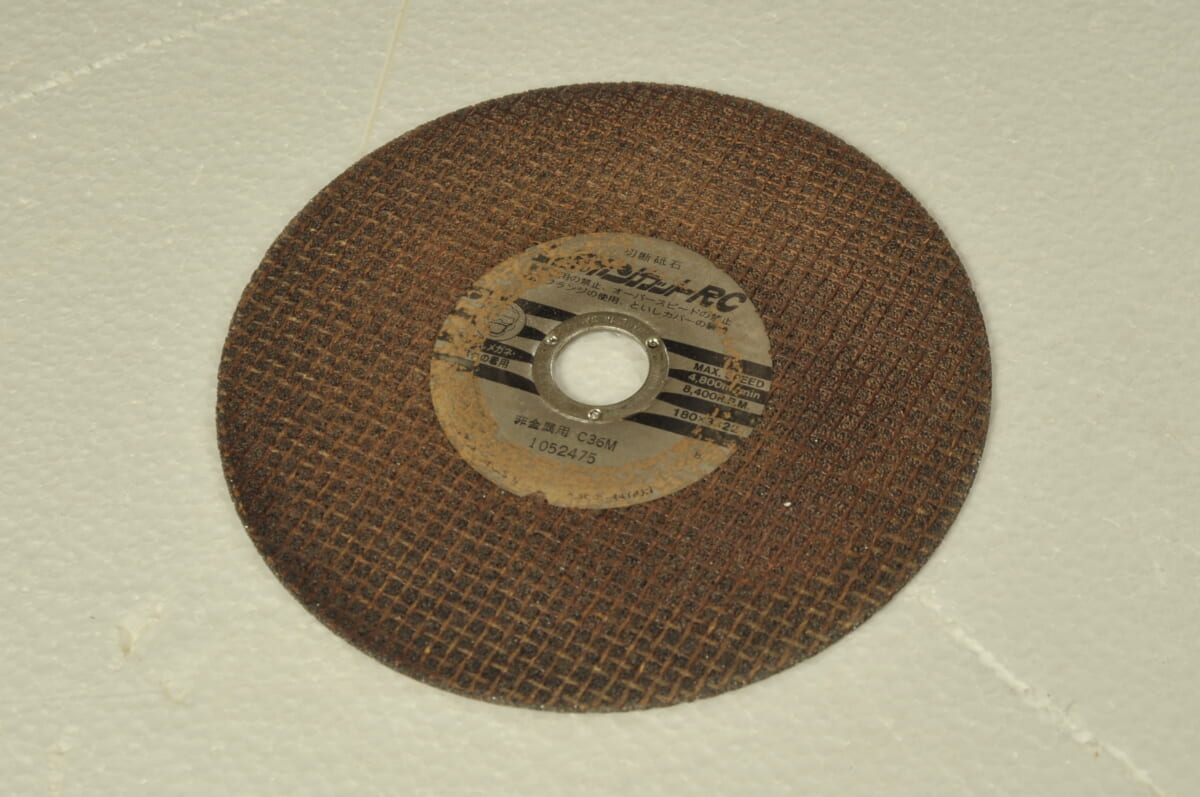

ドライバードリル(鉄工用ドリルビット/陶器用ドリルビット)、ディスクグラインダー(ダイヤモンドホイール/金属用切断砥石)、ジグソー(鉄工用ブレード)、カナヅチ、センターポンチ、棒ヤスリ、カッター、スコップ、メジャー、ハケなど

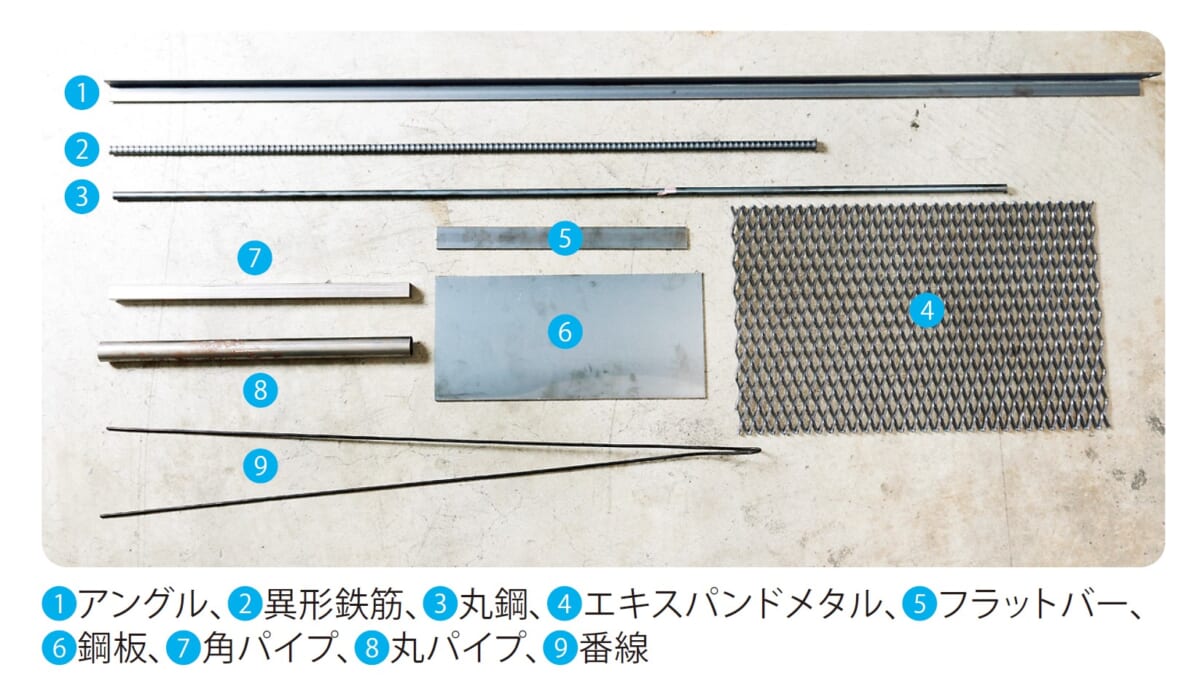

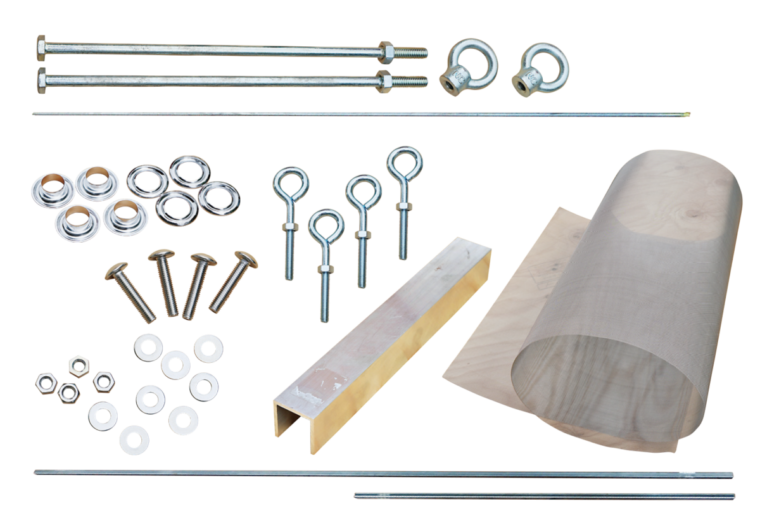

【用意した資材】

ペール缶(径300×高さ350mm)、テラコッタの鉢(径260×高さ310mm)、パーライト(18L)1袋、バーミキュライト(3L)1袋、川砂(適宜)、単管パイプ(径38mm)、焼き網など*塗料は含まない

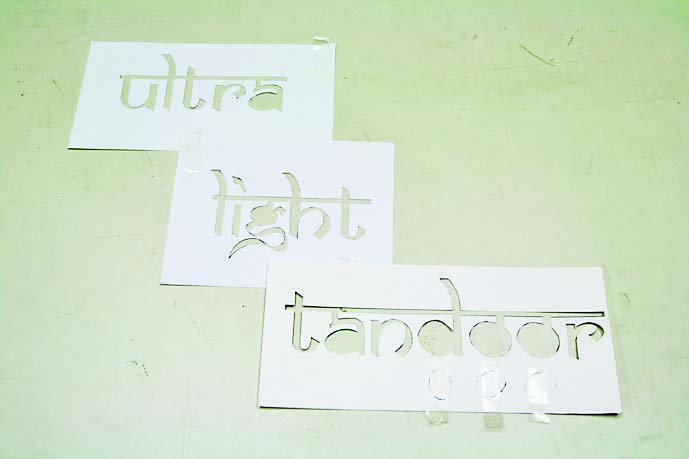

ペール缶を好きなデザインに塗装する

塗装に準備したのは、ごく普通の水性ペンキ。窯の内部は300~500℃まで上がるタンドール窯だが、断熱材がしっかり熱を遮断してくれるとの判断からのチョイス。なお赤と黄色はなんとなくカレーの色をイメージしてみた

塗装に準備したのは、ごく普通の水性ペンキ。窯の内部は300~500℃まで上がるタンドール窯だが、断熱材がしっかり熱を遮断してくれるとの判断からのチョイス。なお赤と黄色はなんとなくカレーの色をイメージしてみた

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

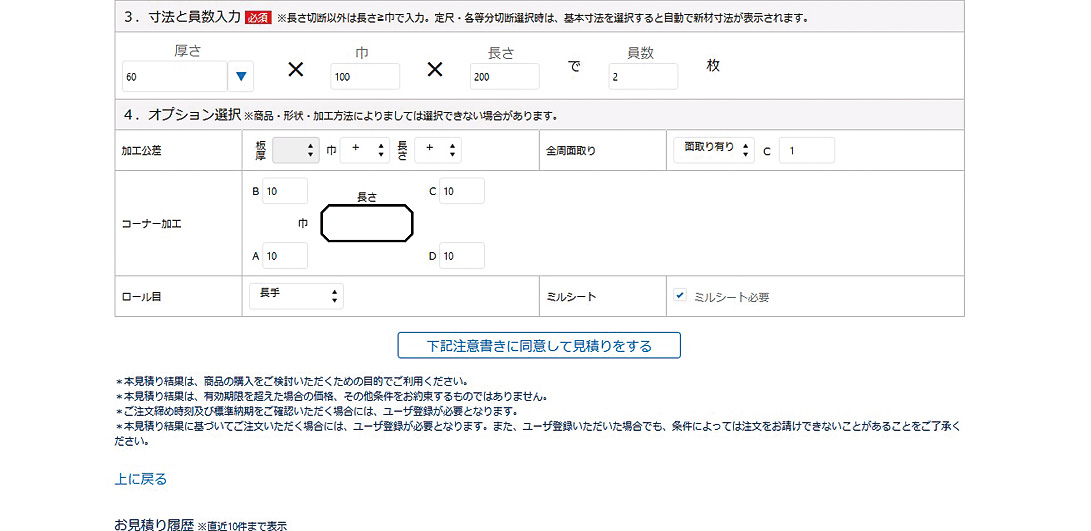

断熱材をブレンドする

断熱材はパーライトをメインに、バーミキュライトと川砂を混ぜてみた。比率はパーライト7:バーミキュライト2:川砂1くらい。さらに耐火セメントを混ぜて固める方法もあるようだが、重くなるのでやめた。なお、この組み合わせや比率に科学的根拠などまったくないので、みなさんそれぞれで試してほしい

断熱材はパーライトをメインに、バーミキュライトと川砂を混ぜてみた。比率はパーライト7:バーミキュライト2:川砂1くらい。さらに耐火セメントを混ぜて固める方法もあるようだが、重くなるのでやめた。なお、この組み合わせや比率に科学的根拠などまったくないので、みなさんそれぞれで試してほしい

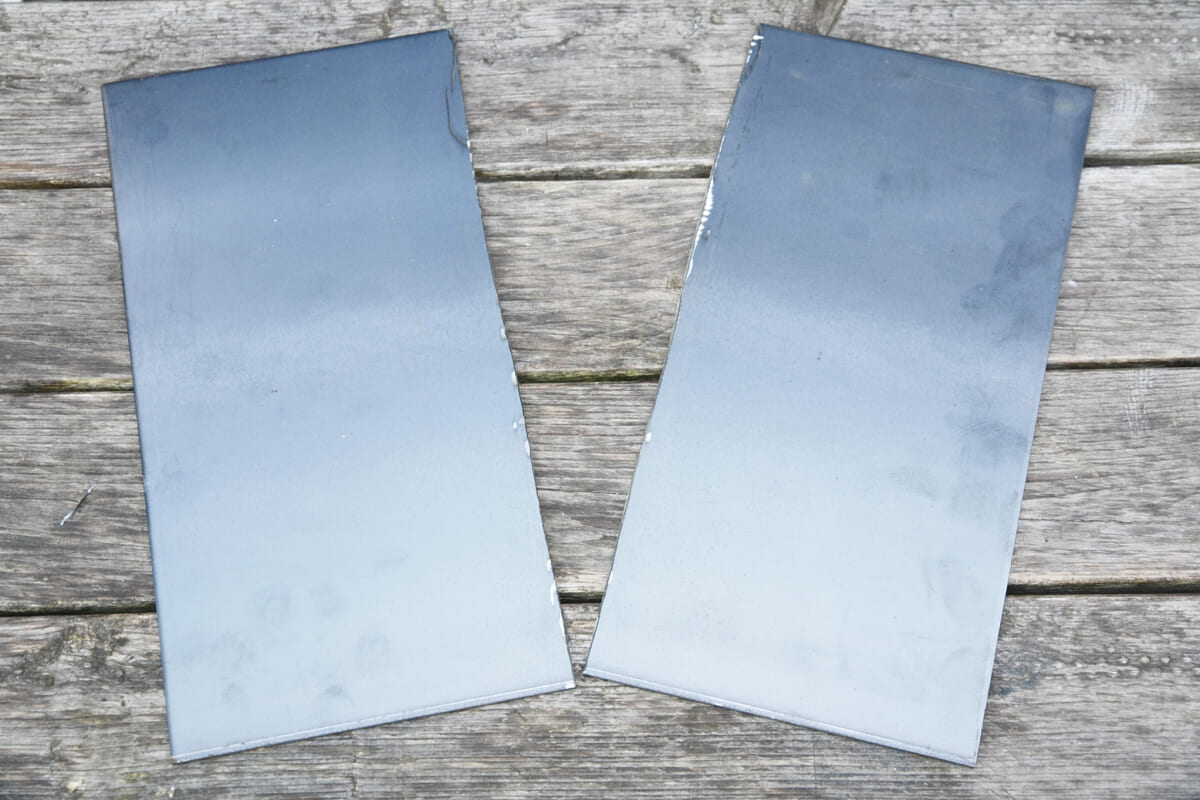

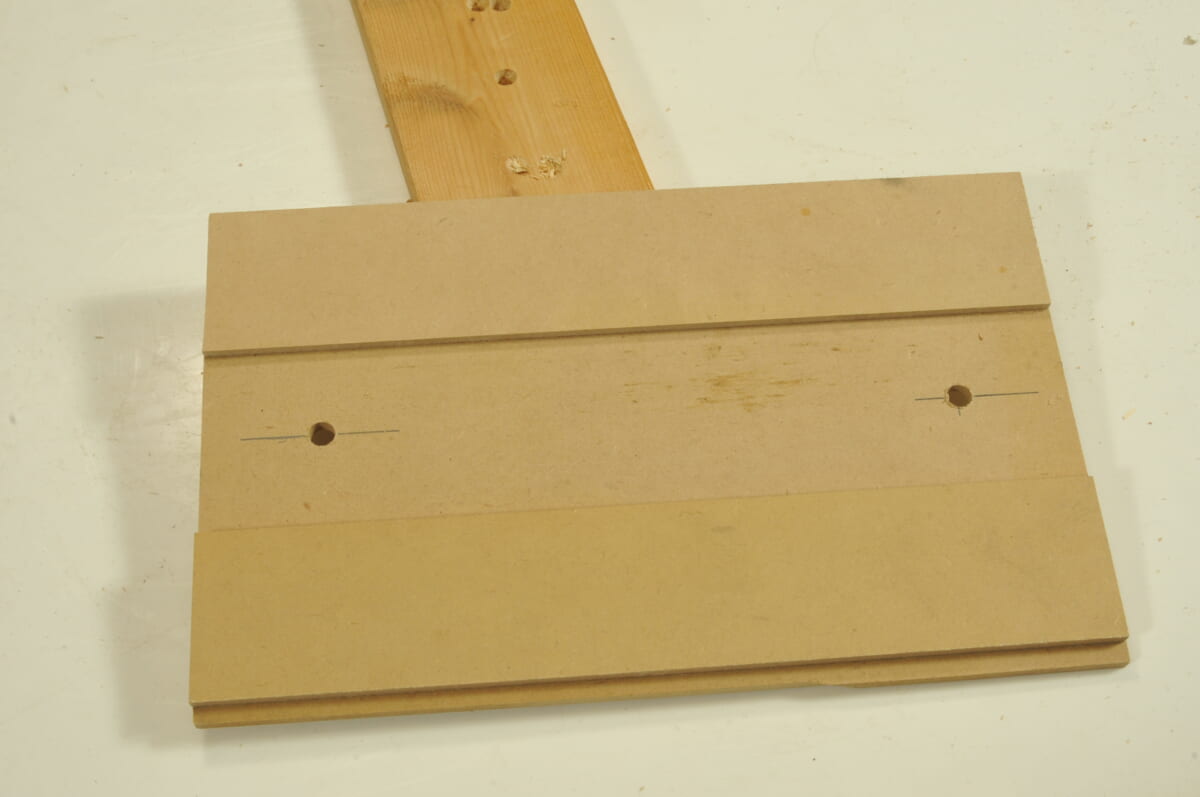

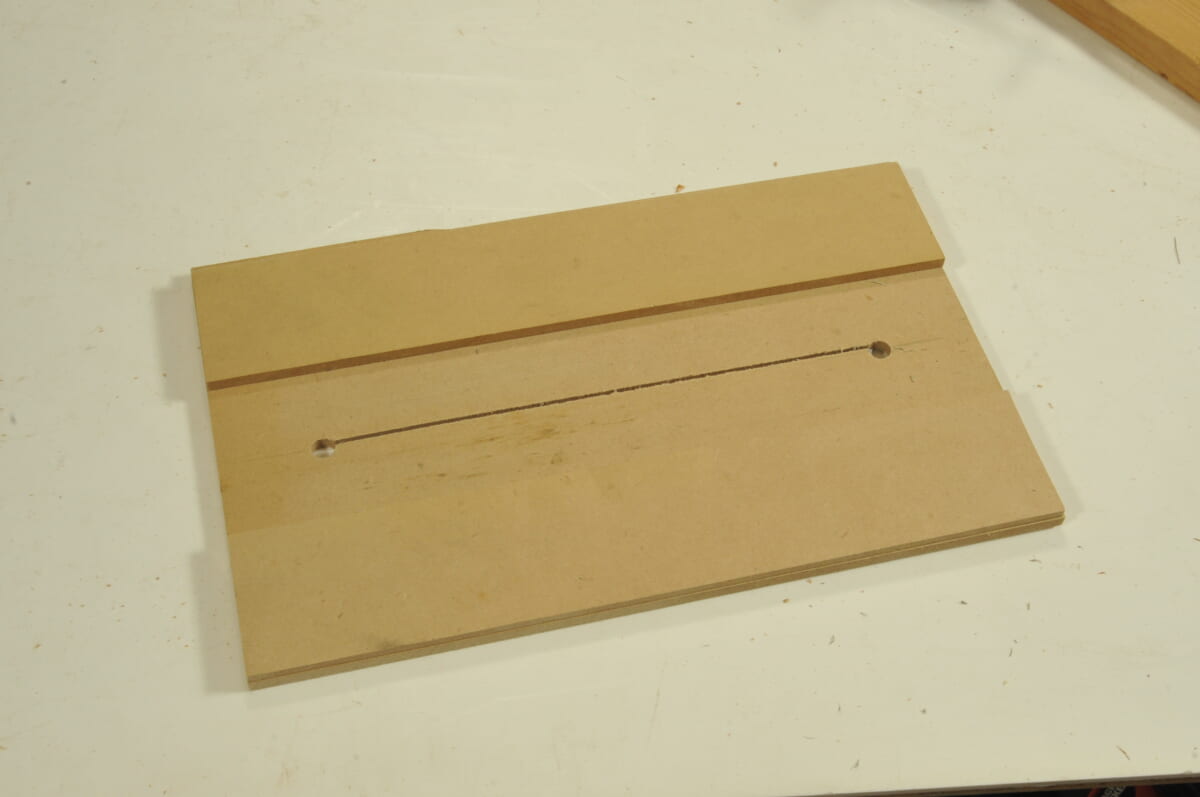

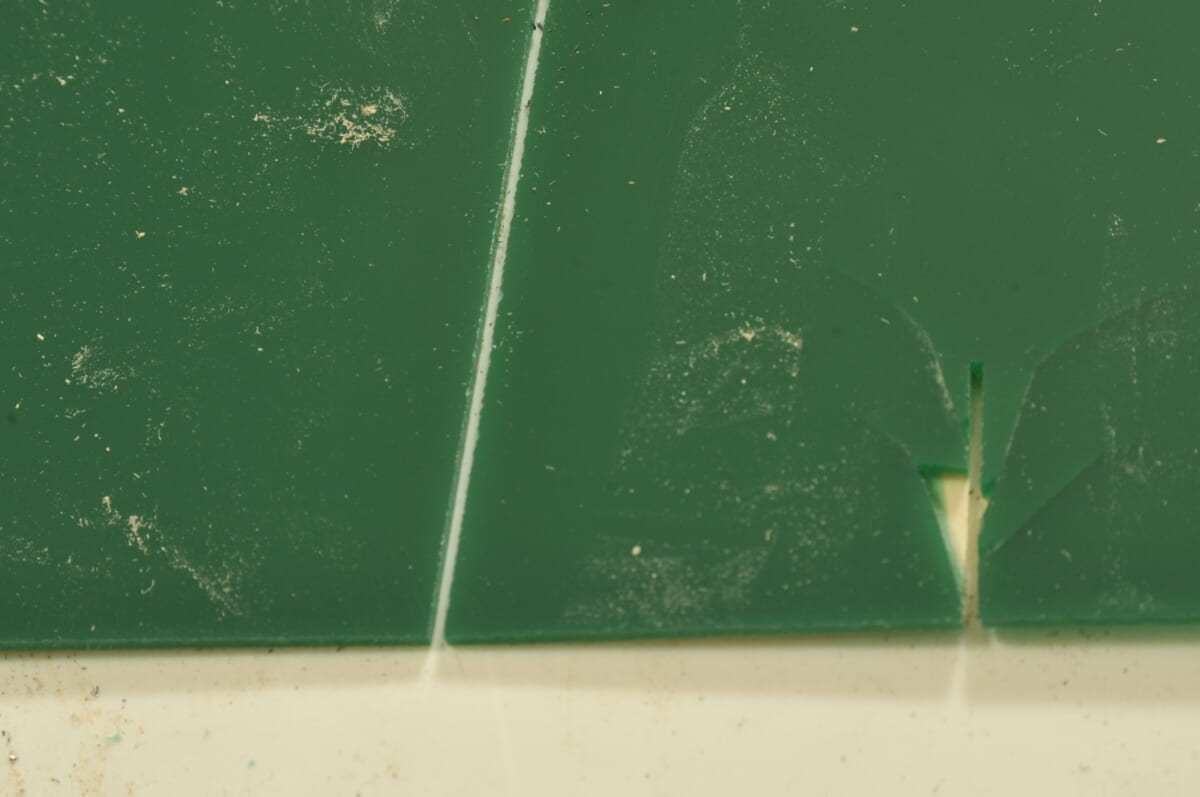

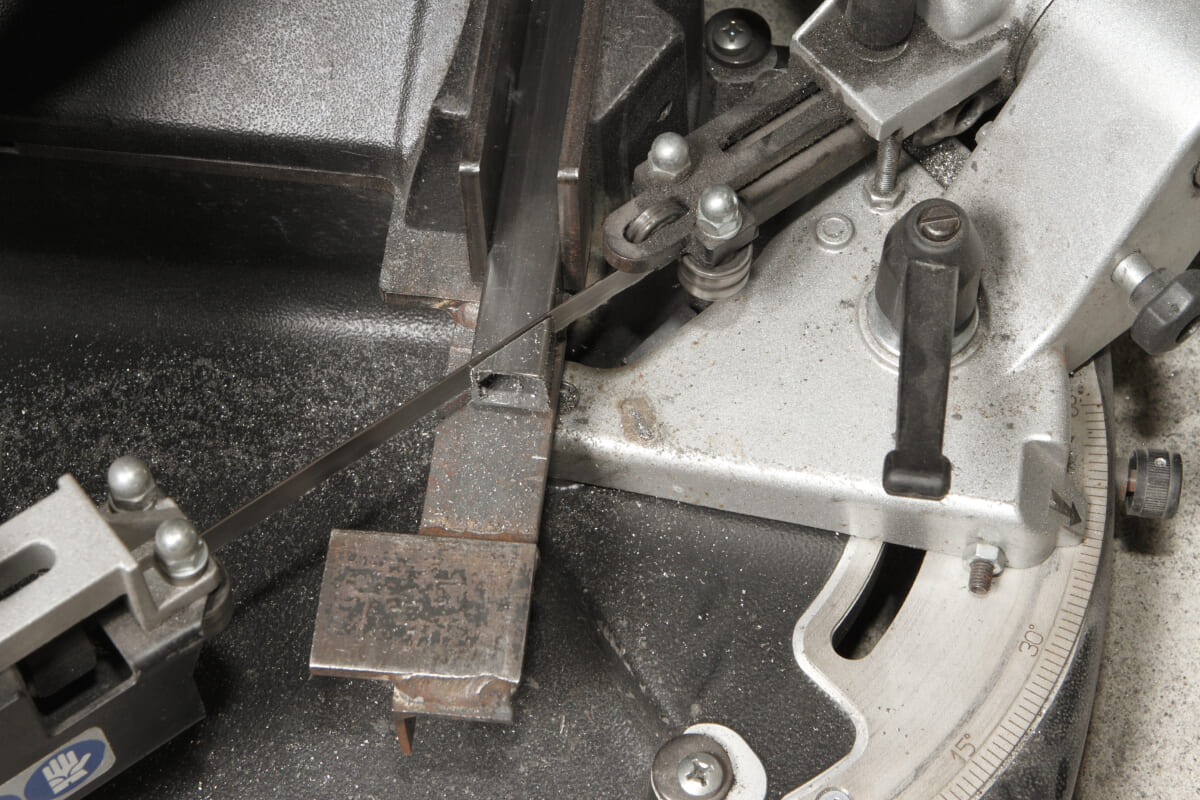

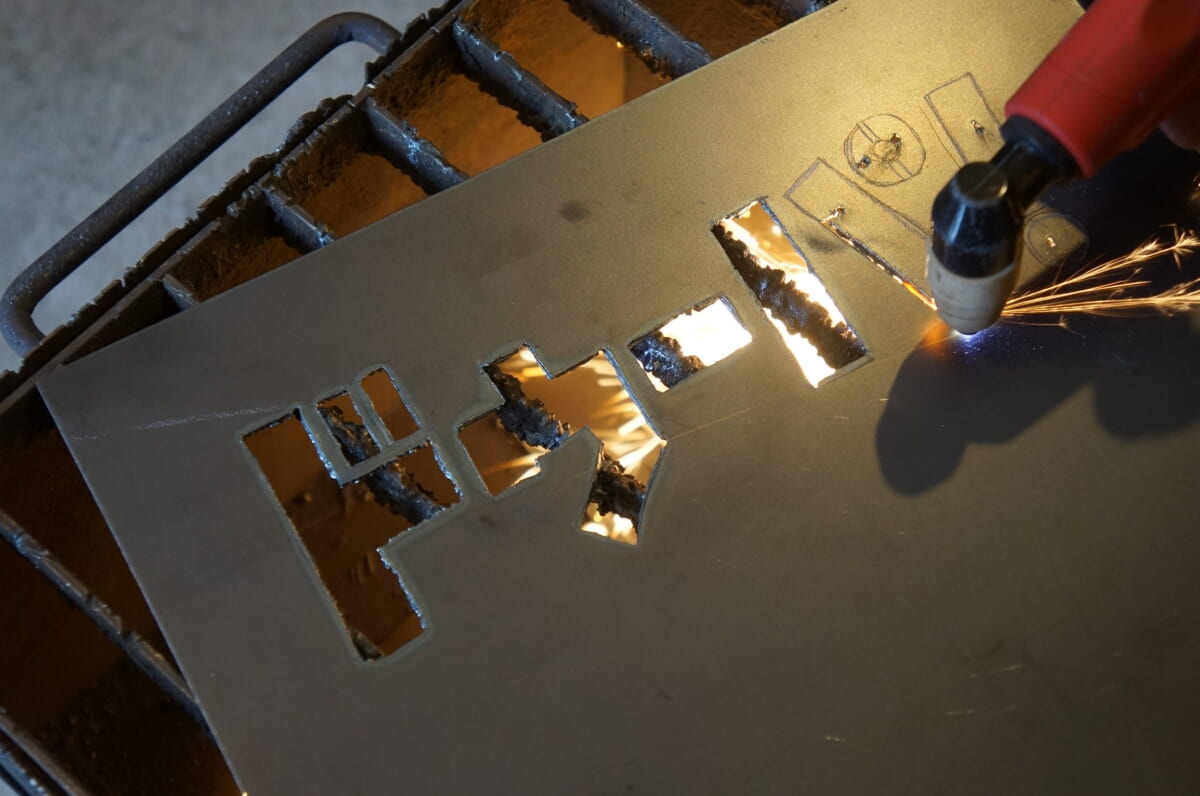

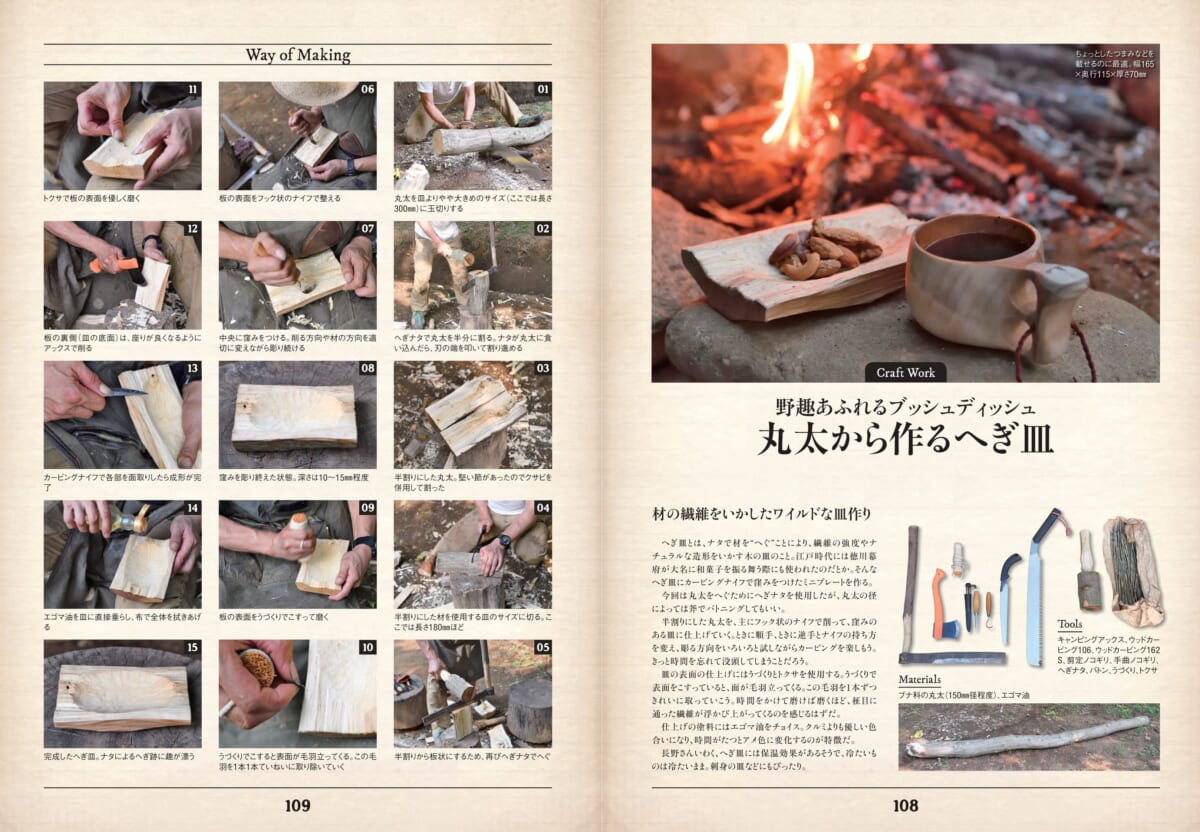

ペール缶のフタを丸く切り抜く

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

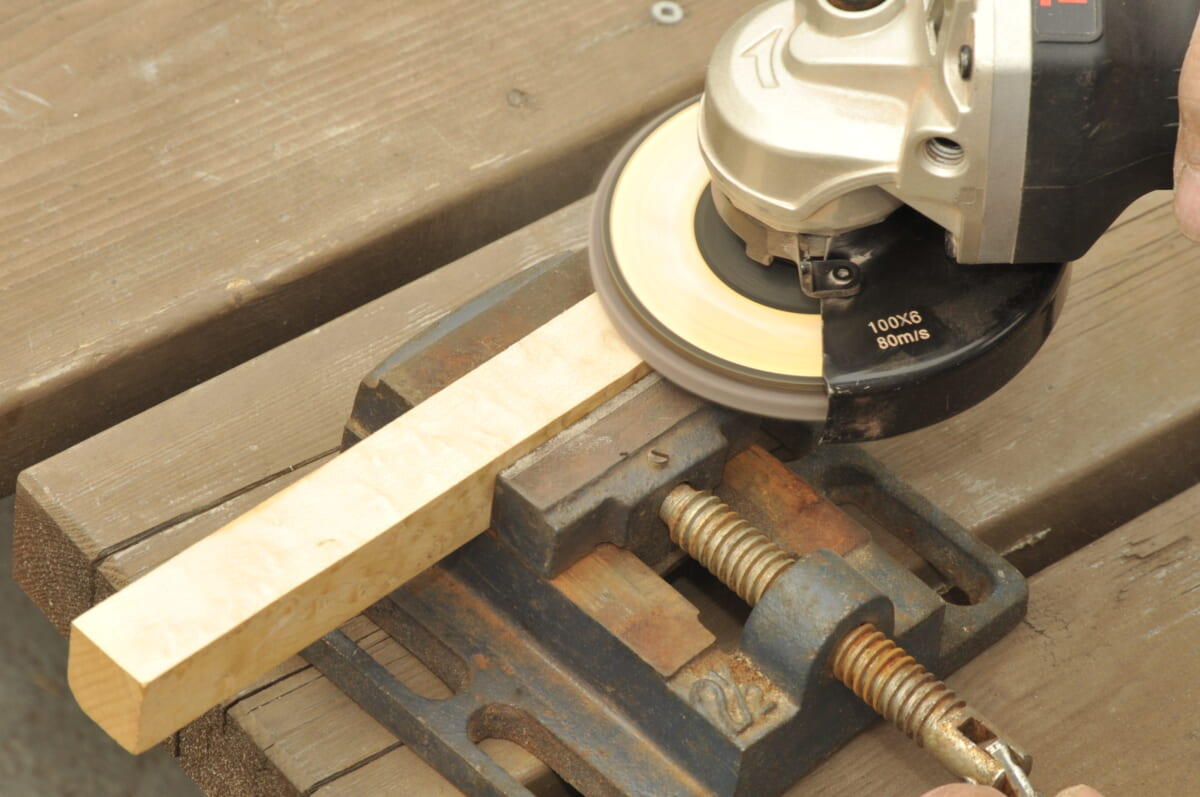

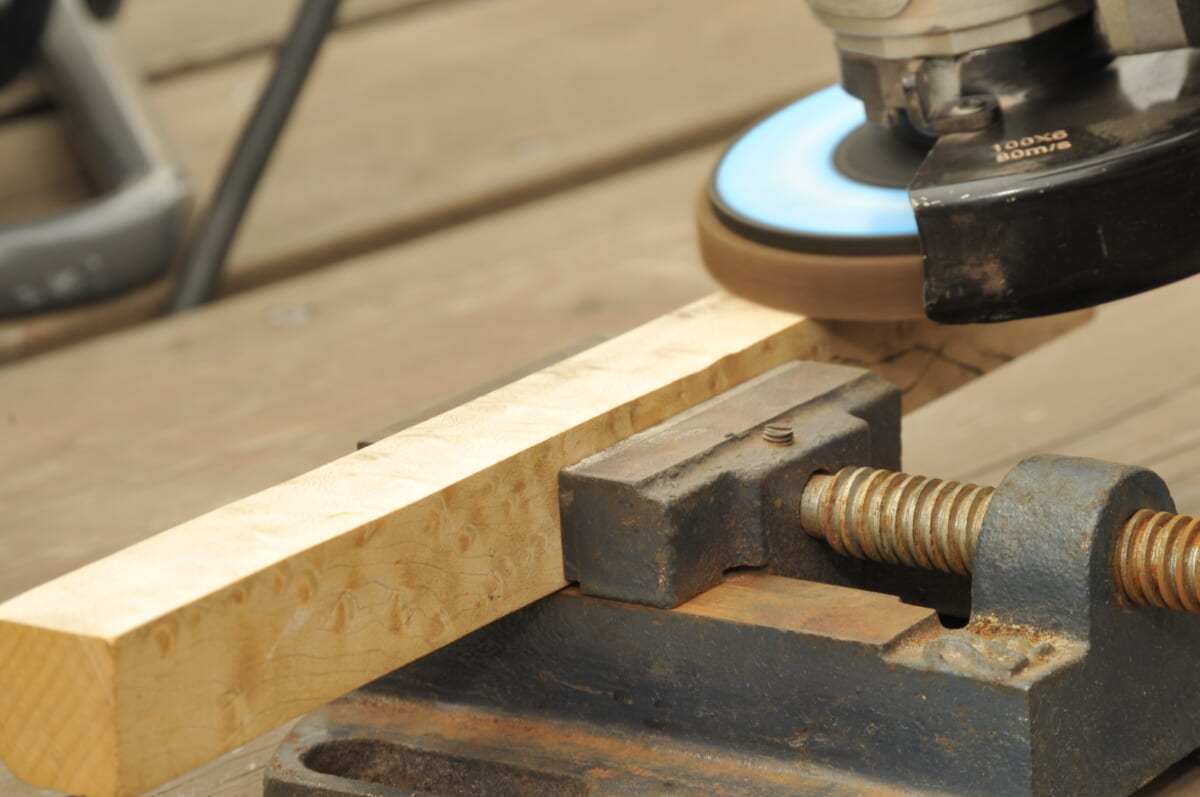

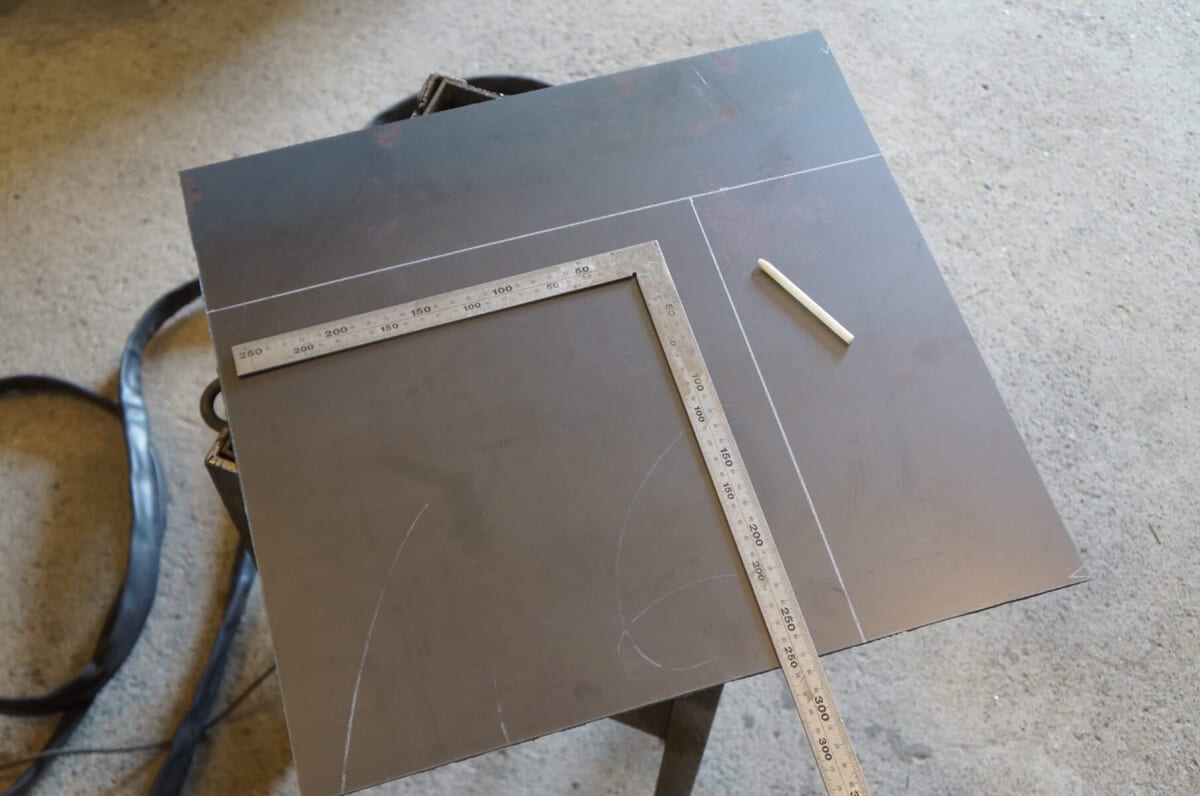

素焼きの鉢をカットする

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

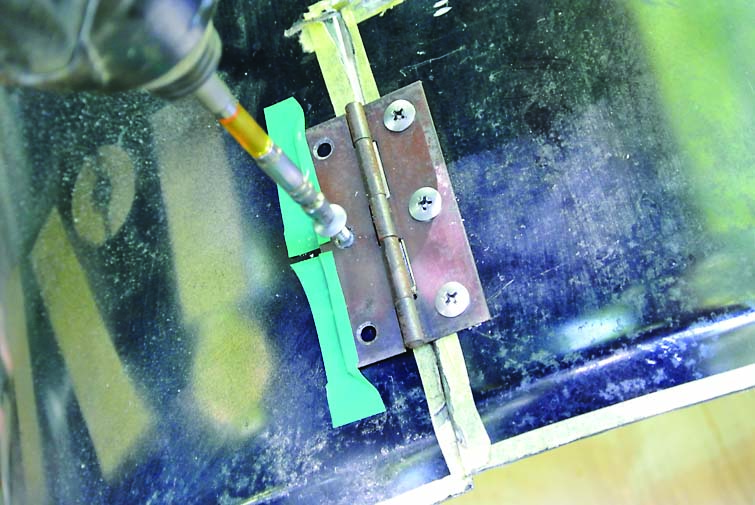

単管パイプで空気調整口を作る

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

素焼きの鉢に穴をあける

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

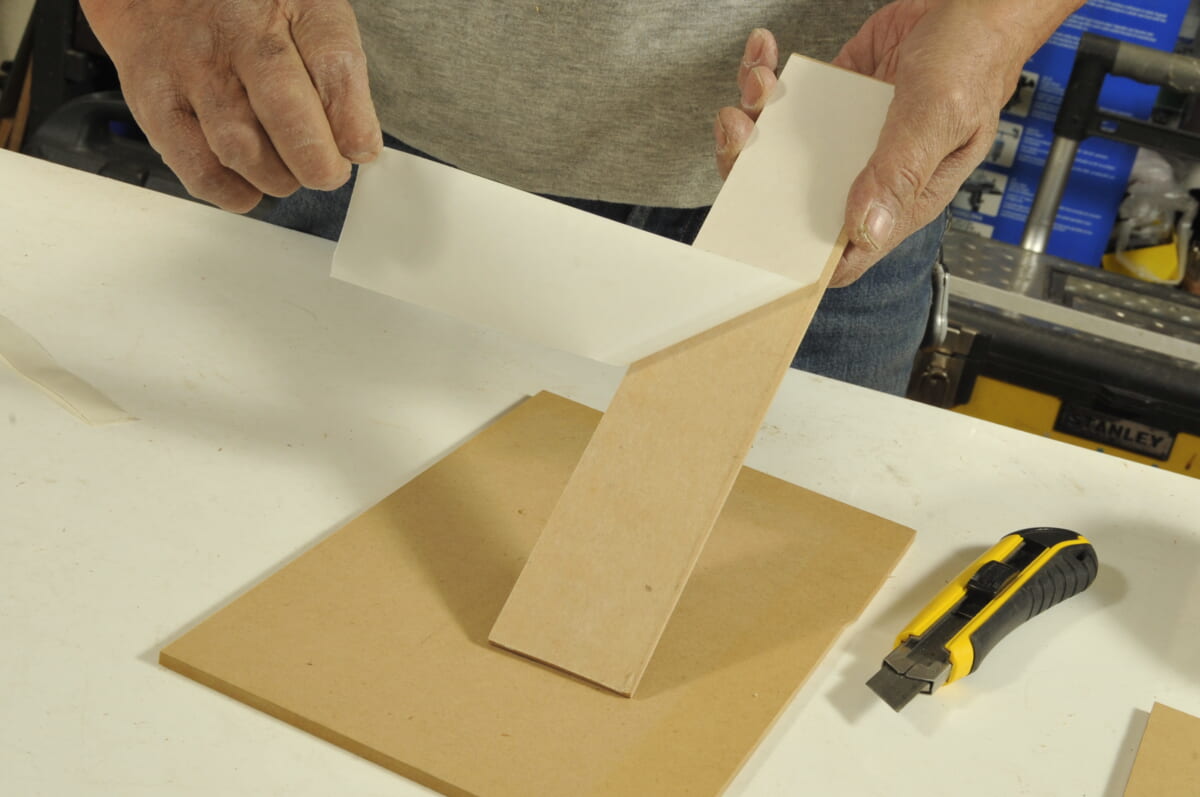

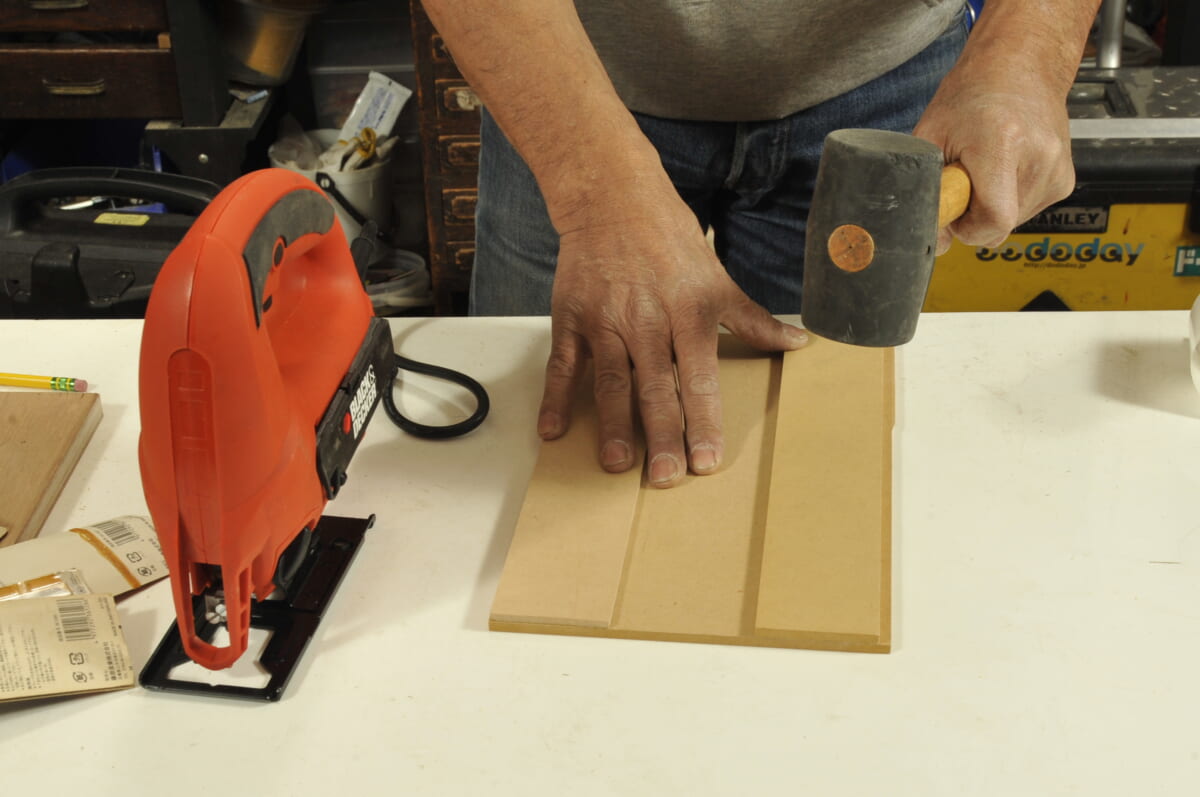

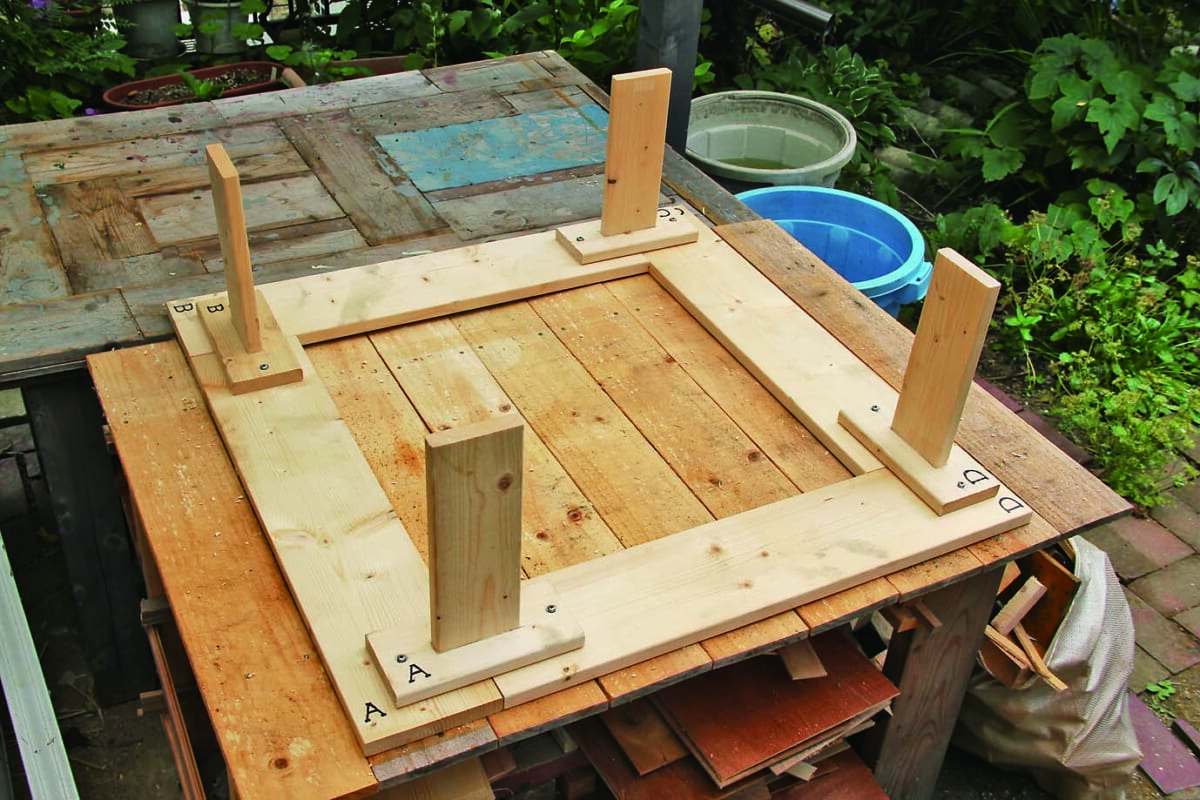

各部材を組み立てる

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

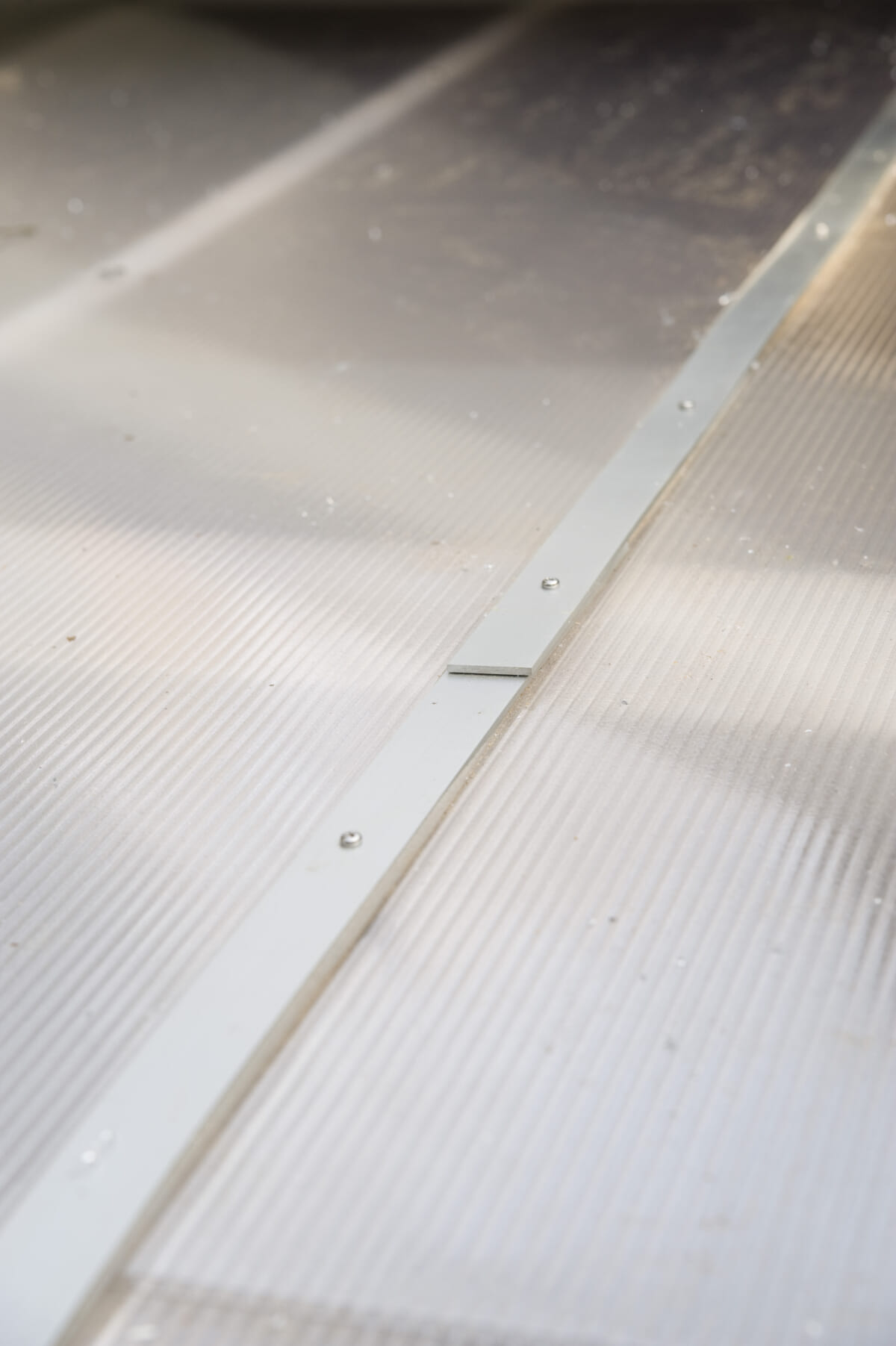

自宅の庭で気分はインド!タンドール窯で串焼きパーティー開催中

これ、ぜ~んぶタンドール窯で作った料理!

これ、ぜ~んぶタンドール窯で作った料理!

チキンケバブ!

チキンケバブ!

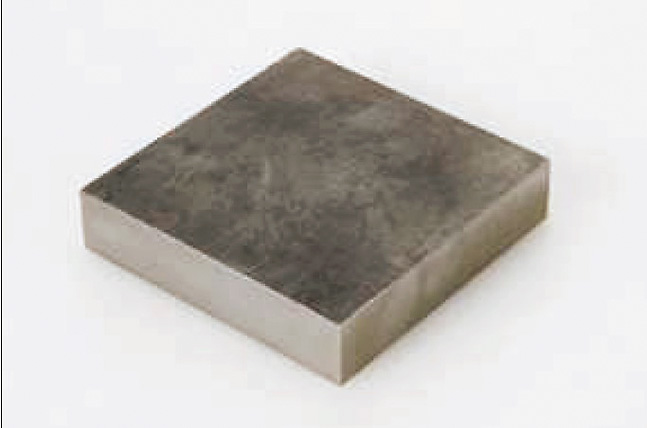

タンドーリチキン!この照り!このシズル感!

タンドーリチキン!この照り!このシズル感!

【窯の火入れ】

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

【ナンを焼いてみよう!】

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

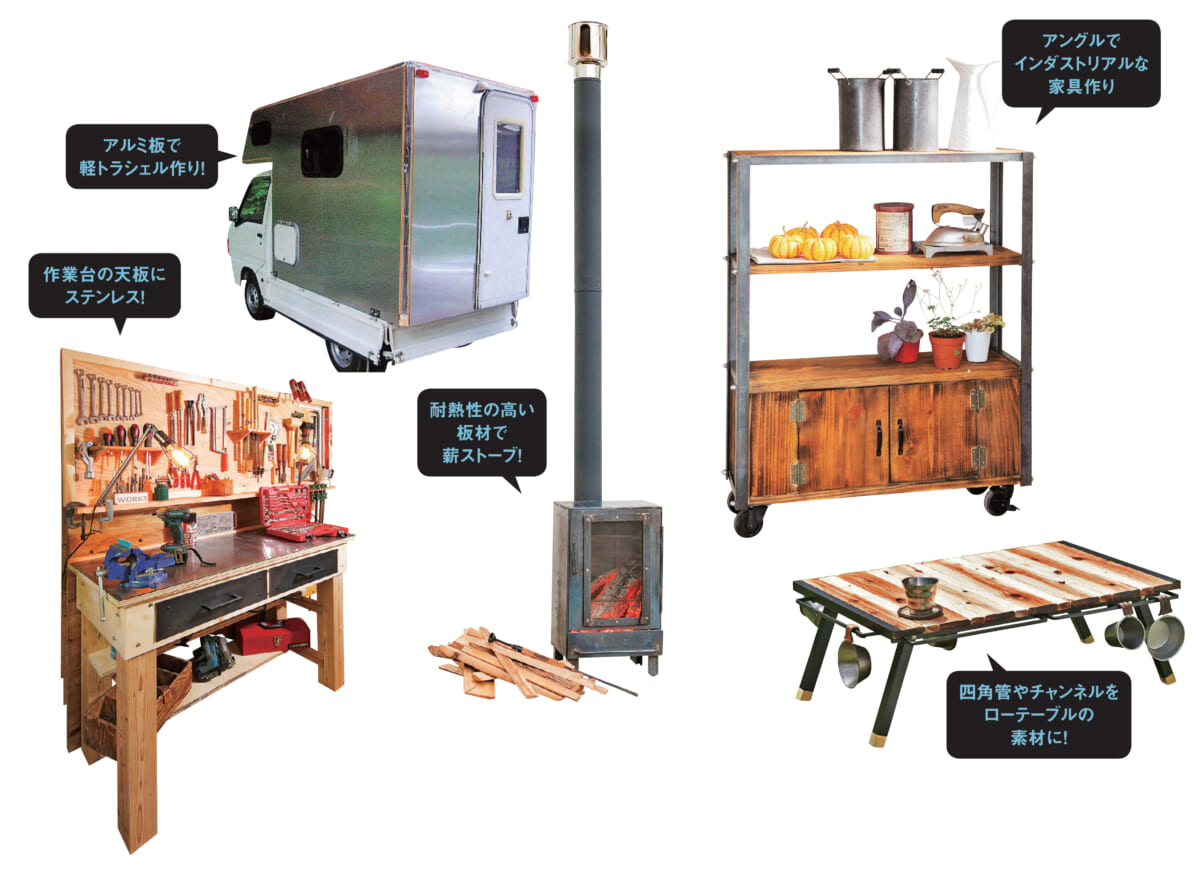

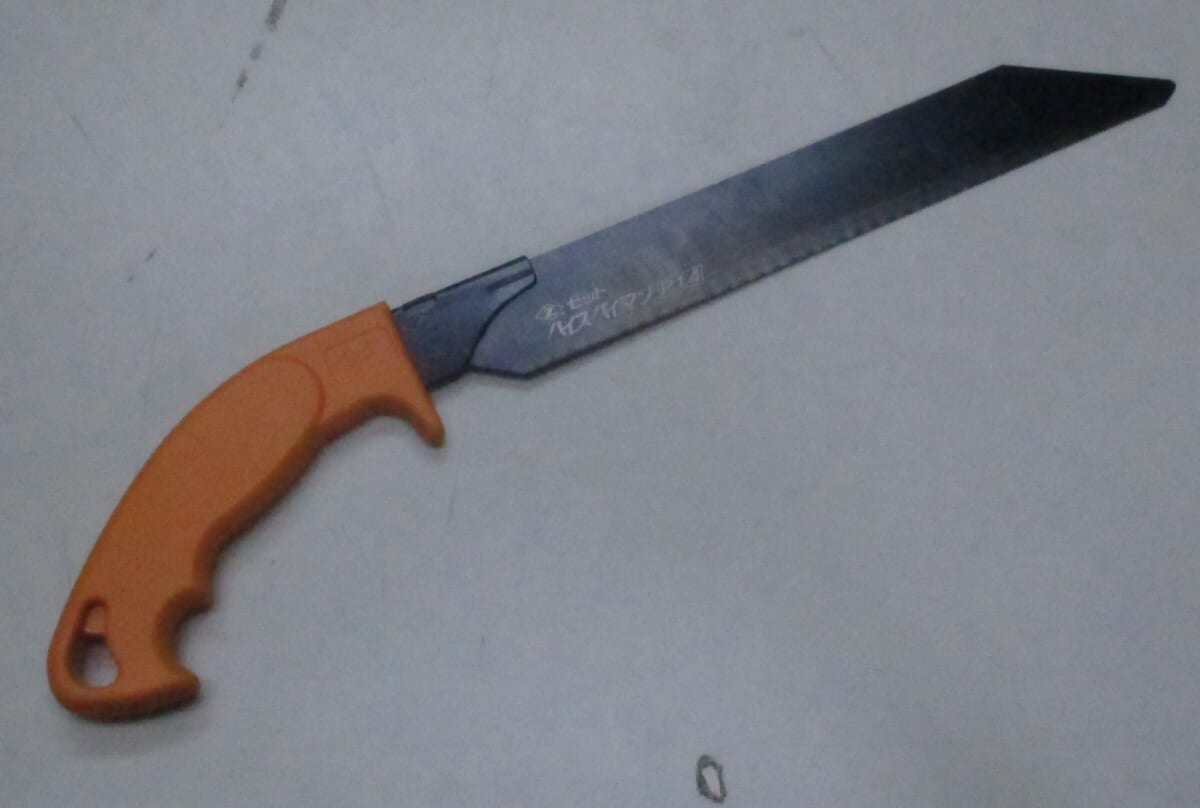

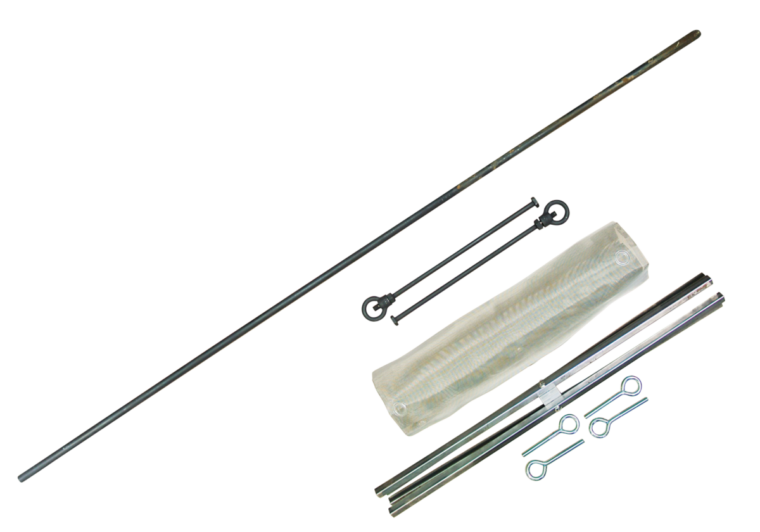

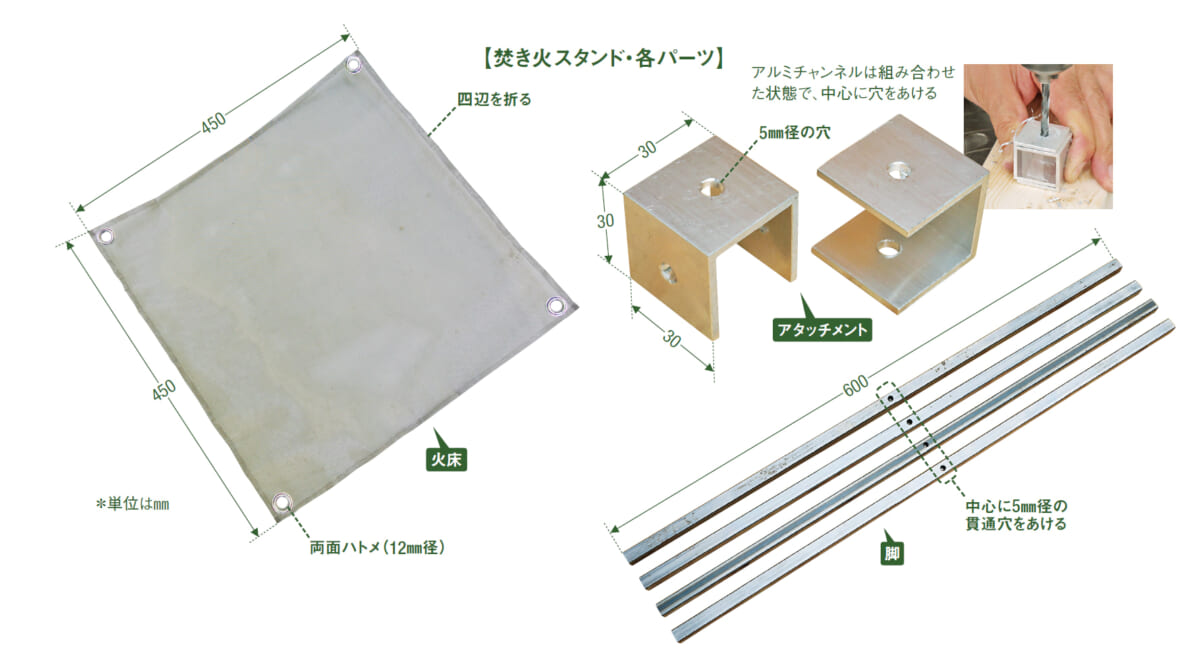

タンドールならではの道具も自作すべし!

【ナン取り出し用フック】

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

【ミニガッティ】

*一部SNSでは表示されません。本サイトでは閲覧いただけます

タンドール・レボリューション!

いや、みなさん、正直に言わせていただく。この窯はすごい、もう魔法の窯といっても過言じゃない。ちょっとすごすぎて自分でも困惑しちゃってる(笑)。これはピザ窯、バーベキュー炉と並ぶ野外パーティーの武器になることを確信してます!

もうね、どんな食材を入れても美味しくなっちゃうんですよ。今回、ナンをはじめ、タンドーリチキン、ケバブ、豚バラチャーシュー、サンマの塩焼き、さらには焼き芋を調理しましたが全部大成功。

まず調理時間が早い。しっかりと内部の温度が上がったタンドール窯は、ナンは1分少々で焼けちゃう。タンドーリチキンですら10~15分くらいでOK。遠赤外線の効果か外はパリッと、中はふっくらジューシー! 余分な油は下に落とし、旨みだけをギュッと閉じ込めるから、もうほんっとに美味い。焼き上げた肉や魚を串から取り外した瞬間、「ぷすっ!」と音を立てて爆ぜる瞬間がもうたまんない。

さらにポイント高いのは、炭を使った窯なので使用時の煙が少ないこと。肉や魚から落ちる油を熱源の炭に当てないように気をつければ、煙がほとんど出ません。これならお隣さんを気にせず、堂々とパーティーができるってわけ! ピザ窯じゃこうはいかない。薪と違って、炭ならすぐに手に入るしね。

作品自体の作りやすさもこの窯のメリット。今回のようにペール缶に塗装をしなければ、半日で製作可能。工具さえそろっていれば、DIYビギナーでも十分にターゲットにできるやさしい難易度。しかも材料費4000円ときたら……もう作らない理由がないでしょ。

最後に、こだわった重さ。ペール缶に詰める断熱材はパーライトをメインにブレンドし、なおかつセメントで固める方法を避けた結果、7kgという軽さを実現。まさにポータブルの名に恥じない持ち運びやすさ。庭で、海で、キャンプ場で、ベランダで、コンクリートジャングルの真ん中で、もうどこでもナンが焼ける! おい、これはもう革命じゃないのか!?(笑)

ほんとになんてポテンシャルの高さなの、タンドール窯ちゃん……みなさんもぜひタンドール窯を自作して、オリジナルの窯料理を好きな場所で楽しんでね! では、ナマステ~(さようなら~) 。