日本のテレビ市場には「レグザ」「アクオス」「ブラビア」「ビエラ」などの著名ブランドがひしめく。そのなかでいま着実に存在感を増しているのが、ハイセンスやTCLといった中国メーカーだ。今回GetNavi webは、TCLの本拠地を訪れる機会を得た。5月に発売された新製品「C8K」の企画と製造の両現場で見た、同社の技術力と日本におけるマーケティング戦略、そして次の一手とは?

↑TCLの本拠地、中国・深圳の本社を訪ねた。

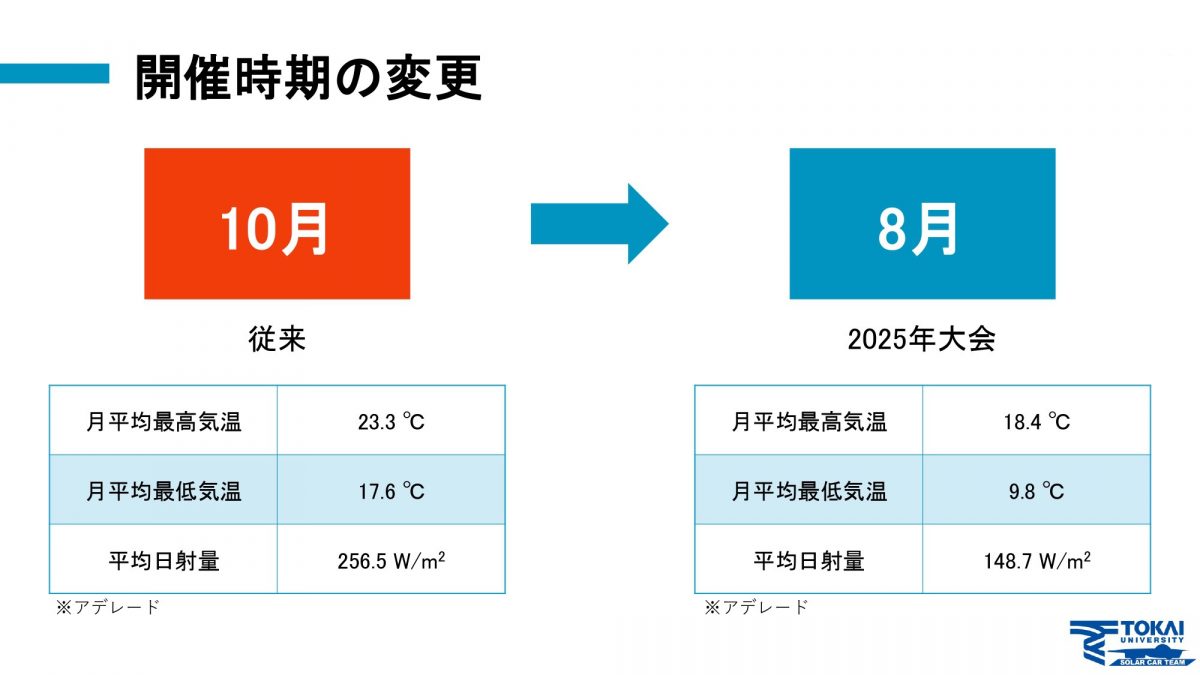

日本市場は「攻略できていない最後の空白地帯」

現在の日本のテレビ市場は、いわば“群雄割拠”の状態といっていい。2024年における販売台数シェアはTVS レグザが約25%で首位、続いてシャープ(約20%)、ハイセンス(約16%)までで過半を占め、10%を下回ったソニーとパナソニックを、TCLが約10%で上回る結果となった。冒頭でも触れたように、この市場を席巻するのは中国メーカーだ。特にTCLは、近年のMini LEDテレビの投入などで“プレミアムゾーン”への進出も進めており、従来の中国ブランドに想起しがちな“低価格帯ブランド”の枠を超えつつある。

とはいえ、いまだ10%程度にとどまっている、ともいえる上、金額ベースとなると状況は異なる。

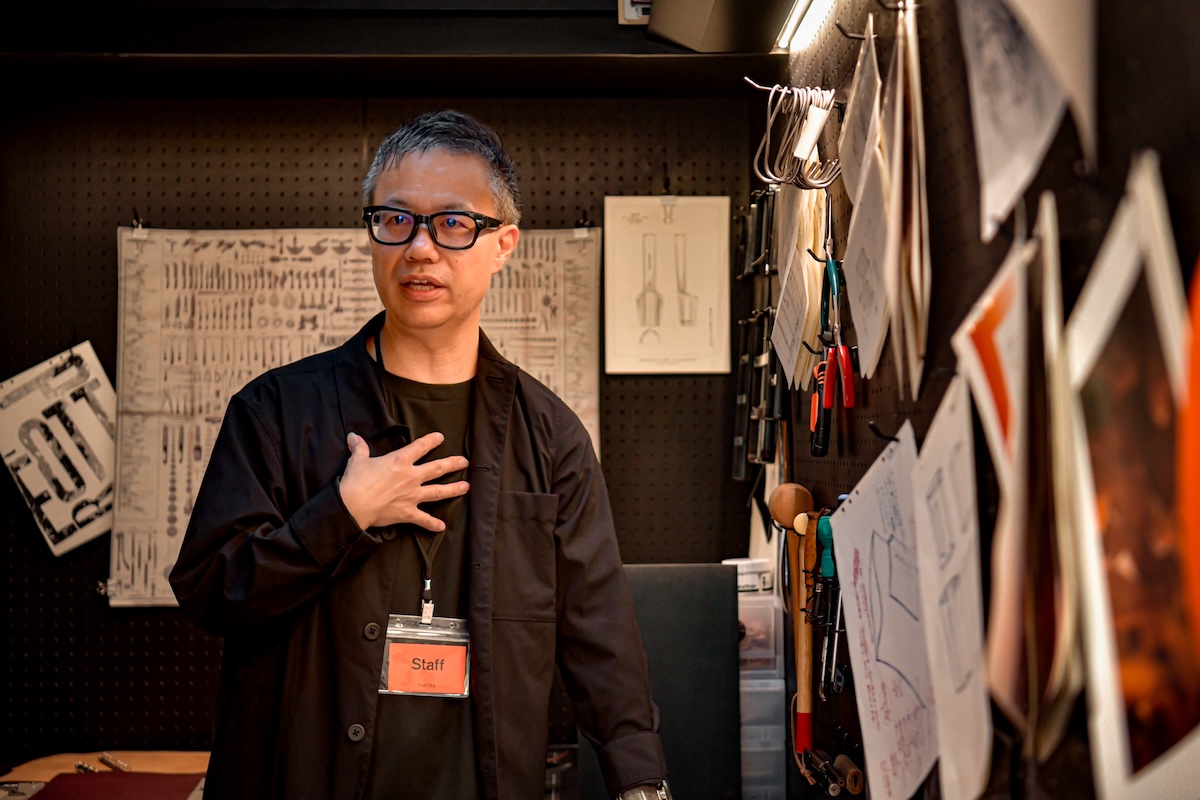

「日本市場は、TCLにとっていまだ攻略しきれていない最後の“空白地帯”です」──そう語ったのは、TCLの製品全体を統括する宦 吉鋒(カン・キチホウ)氏だ。

↑TCL BU プロダクトマネジメントセンターの宦 吉鋒氏。プロダクトの全体的な責任者を務める。

TCLはこれまで、北米・欧州・東南アジアなど多くの地域で高いシェアを獲得してきたが、日本市場では“ブランド”という壁が厚い。だが、同社はそれを「挑戦すべき特異な市場」と捉えており、戦略的に大きな意義を見出しているようだ。

「日本が非常に大きな市場であることは間違いありません。しかも、LEDが生まれた国(※編集部注:中村修二氏が1993年に高輝度青色発光ダイオードを発明し、白色LED化を可能にした。2014年にノーベル物理学賞を受賞。)であり、技術革新の最前線でもあります。長年にわたり、ソニーやパナソニックといった世界的に著名なブランドをはじめ、カラーテレビ以外でも、ダイキンや三菱電機など、家電業界全体において常に業界の技術の最前線に位置してきました。

↑TCLでアジア・ロシア・オセアニア地域のマーケティング責任者を務める、張 国栄(チョウ・コクエイ)氏。

TCLが掲げる日本市場での中期目標は、「トップ3ブランドの一角を担う」こと。具体的には「シャープの位置を狙いたい」という発言も飛び出したが、その実現には、製品の性能だけでなく、“ブランド”と“サービス”の信頼性を積み上げることが不可欠だという。

「日本の消費者は製品だけでなく、サポート体制やローカライズにも厳しい目を持っています。我々はアフターサービスにも注力し、地域に根ざした信頼獲得を目指しています」(宦 吉鋒氏)

↑2025年2月に、オリンピックのオフィシャルパートナーとしての契約締結を発表したTCL。そこかしこにオリンピックのロゴマークが。

日本市場に投入した新製品「C8K」に込められたもの

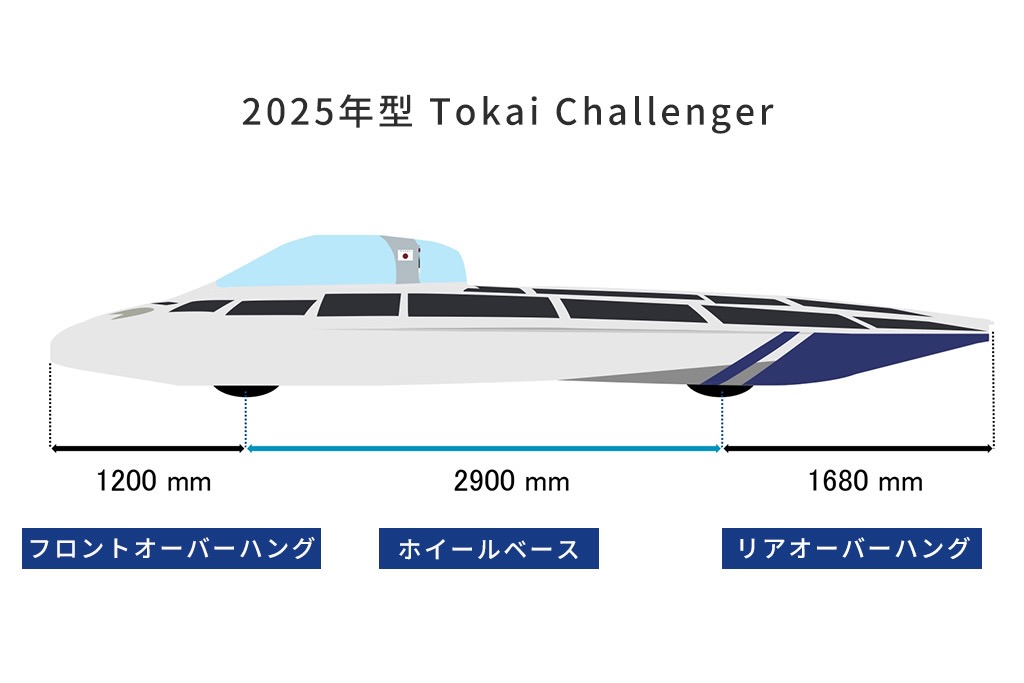

「C8Kは、従来の液晶テレビの常識を再定義するモデルです」と、製品責任者である宦 吉鋒氏は語る。TCLが2025年5月に日本市場で投入した新製品群のうち、同モデルは同社の次世代技術とデザイン哲学を象徴するモデルで、TCLが得意とするMini LED技術を中心に、画質・音質・デザインのすべてにおいて飛躍的な進化を遂げている。3つのポイントに絞って確認していこう。

1.画質へのこだわり──“Mini LEDのパイオニア”としての画づくり

Mini LEDとは、従来のLEDよりも小型(約0.1mm)のLEDを多数使用したバックライト技術で、高密度配置により画面の明暗を細かく制御でき、高コントラスト・高輝度・色再現性に優れた映像表現が可能になる。現在、各社のプレミアムモデルに採用されているが、TCLは、このMini LED搭載テレビ(「X10」シリーズ)を2019年に世界で初めて発売したパイオニアだ。

「Mini LEDの核心技術は、より高い分割数と輝度で、コントラストを劇的に向上させることにあります。『C8K』では、3600分割に迫るローカルディミングと5000ニトのピーク輝度によって、これまでにないリアルな映像体験が可能になりました」と宦氏は語る。

↑「C8K」(写真提供/TCLジャパン)

とはいえ単に分割数を増やすだけではなく、効率的なバックライト制御技術が重要だという。

「通常、超高コントラストの映像表現には1万分割以上の制御が必要とされますが、当社のMini LED技術では、5000分割でも同等の画質が得られる制御アルゴリズムを開発しています。これは、Mini LEDの本質を理解し、それをいかに精密に操るかにかかっているんです」(宦 吉鋒氏)

また、TCLはMini LEDを単なる高画質技術にとどまらず、「持続可能な映像体験のコア」と位置付けている。省エネ性能や長寿命設計との両立も進めており、「パフォーマンスと環境配慮の両立は、今後のディスプレイ開発において避けて通れないテーマ」と宦氏は強調する。

「C8K」は、こうしたTCLのMini LED開発思想の集大成であり、最新のWHVAパネルや量子ドットフィルム、ハロ現象の制御システム等との組み合わせによって、明暗差の豊かな映像と映り込みの少なさ、視野角の広さを両立させている。

「消費者が映像に求める“深み”と“鮮やかさ”を両立すること。これが『C8K』の画づくりの根本思想なんです」(宦 吉鋒氏)

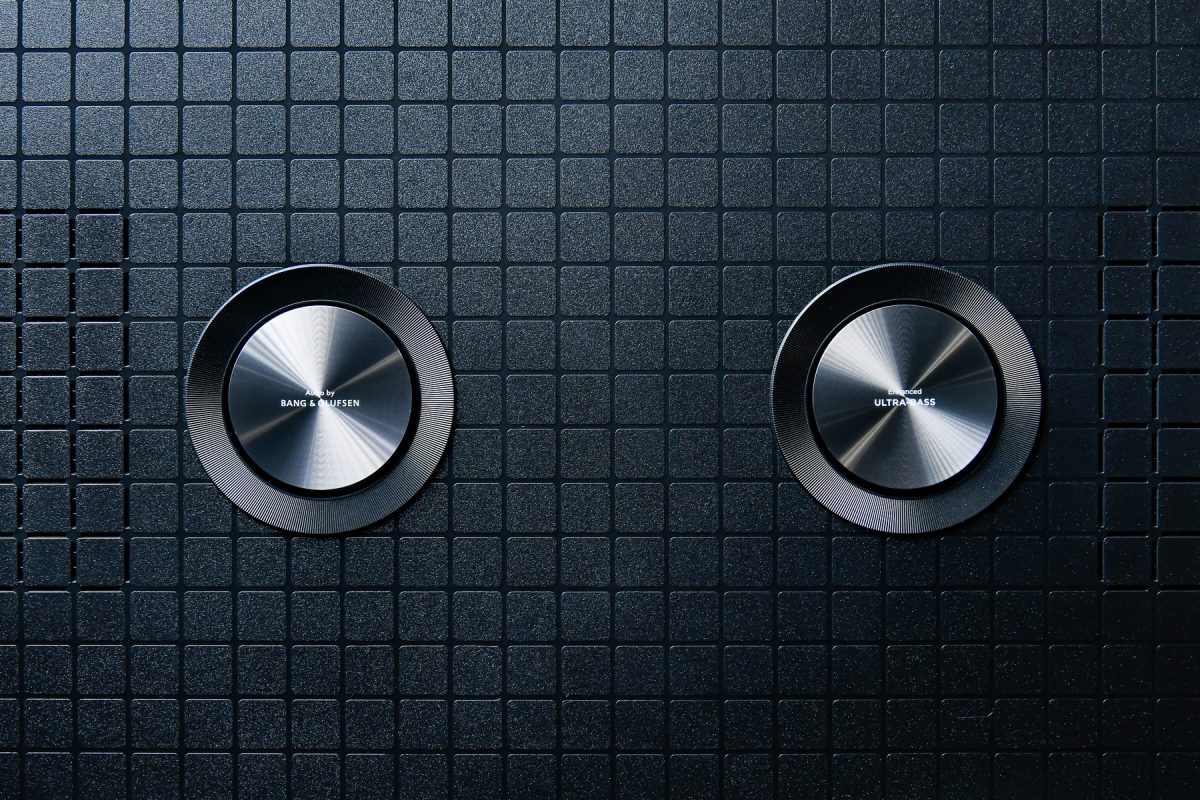

2.音質へのこだわり──Bang & Olufsenとの共同設計

この没入感は、音響面でも補強されている。デンマークの高級オーディオブランド「Bang & Olufsen(バング&オルフセン)」とのコラボレーションは、話題性もじゅうぶんだ。

「音は、映像と同じくらい重要な要素です。リビングという空間において、没入感のある体験を生み出すには、テレビからの“音の出し方”まで徹底して設計しなければなりません」(宦 吉鋒氏)

↑「C8K」に搭載されたBang & Olufsenの音響システム。スピーカーはテレビの裏側に位置している。(写真提供/TCLジャパン)

「C8K」では、筐体内のスピーカー配置や振動制御をBang & Olufsenの設計思想に基づいて最適化。さらに、TCL独自のオーディオアルゴリズムによって、低音の厚みと中高音の明瞭感を両立させることに成功している。特に注目すべきは、映像と音の一体感である。

「『C8K』では“音が画面から聞こえてくる”ような定位感を大事にしました。そのために、視聴距離・角度・反響特性などのデータを取り込み、AIで自動補正する技術も盛り込んでいます」(宦 吉鋒氏)

また、テレビスピーカーにありがちな“こもった音”を回避するために、スピーカーボックスの内部形状にも工夫を加え、クリアな音像と響きを実現。これにより、別体のサウンドバーがなくてもじゅうぶんな音響体験を提供できる仕上がりとなっている。

「テレビはもはや“見る”だけの機械ではなく、“空間を演出する道具”です。だからこそ、音にまで責任を持つ必要があるのです。Bang & Olufsenとの提携は、その哲学の現れです」(宦 吉鋒氏)

↑本社ロビーに展示されていた、日本でも発売され話題となった「A300」。

↑展示されていたのは、Bang & Olufsenと共同開発したサウンドバーが付属する「A300 Pro」。日本未発売。

3.デザインへのこだわり──極限まで削ぎ落とした“黒縁”処理

↑「C8K」のベゼル部分。

テレビは“空間を演出する道具” ──それを体現するもうひとつの特長に“黒縁”の処理がある。「ベゼルレスデザイン」を徹底的に追求しており、液晶パネルの表示エリアと物理枠の間に残されていた“表示されない黒”の領域──黒縁部分すらも排除した設計となっているのだ。

「多くのテレビは“ベゼルレス”と謳ってはいても、実際には6〜10mm程度の非表示領域が存在しており、それが視覚的な没入感を損なう原因となっているんです。『C8K』ではその固定観念を壊し、“画面が浮いて見える”ような視覚体験を目指しました」(宦 吉鋒氏)

TCLは、過去10年以上にわたり液晶テレビのベゼル縮小に取り組んできたが、「C8K」では従来の“狭額縁設計”からさらに進化し、表示エリアのすぐ外側にある黒いマージン領域(非表示領域)を、22もの特許を駆使してほぼゼロに抑える設計に成功している。

「第1世代の幅広ベゼルでは、30mmの物理フレームと10mmの黒縁がありました。第2世代では10mm+8mm、第3世代の“ベゼルレス”でも非表示領域が6〜10mmほど残っていました。『C8K』ではこれをほぼ0mmまで抑え、“視界の中に枠が存在しない”映像体験を実現。我々はこれを“第4世代液晶テレビ”と位置づけています」(宦 吉鋒氏)

↑左が「C8K」。黒縁部分の差は一目瞭然だ。(写真提供/TCLジャパン)

↑こちらは同じくベゼルレス技術を搭載した98インチのテレビ。

この設計には高度なパネル貼り合わせ技術と、表示エリアの精密な制御技術が不可欠。これを担い実現するのが、TCL Technologies傘下のTCL CSOT(TCL華星)だ。続いて、同社の深圳と恵州にある同社の工場も訪ねた。

日本ブランドをも支える、TCLのディスプレイ技術

TCLが世界市場で競争力を高めている背景には、傘下にあるディスプレイ製造会社、TCL CSOTの存在が大きい。「TCLはおよそ2700億元(約6兆円)超もの投資を行ってきた」(張氏)という同社は、Mini LEDやOLED(有機EL)、Micro LEDといった次世代パネル技術の研究開発・量産で世界をリードしている。

↑TCLの本社と同じく深圳にあるTCL CSOTの本社工場。

↑こちらは深圳から120km離れた恵州の同社工場。

TCLのディスプレイ製造部門として2009年に設立されたTCL CSOT。中国国内だけで11の製造ラインをもつ。現在では世界の主要テレビメーカーへのパネル供給も行っており、「シェア上位に位置する某日本メーカーのハイエンドMini LEDモデルは、その大部分にTCL CSOT製のパネルが使われています」(周 明忠氏)という事実が、同社の技術信頼性を物語っている。

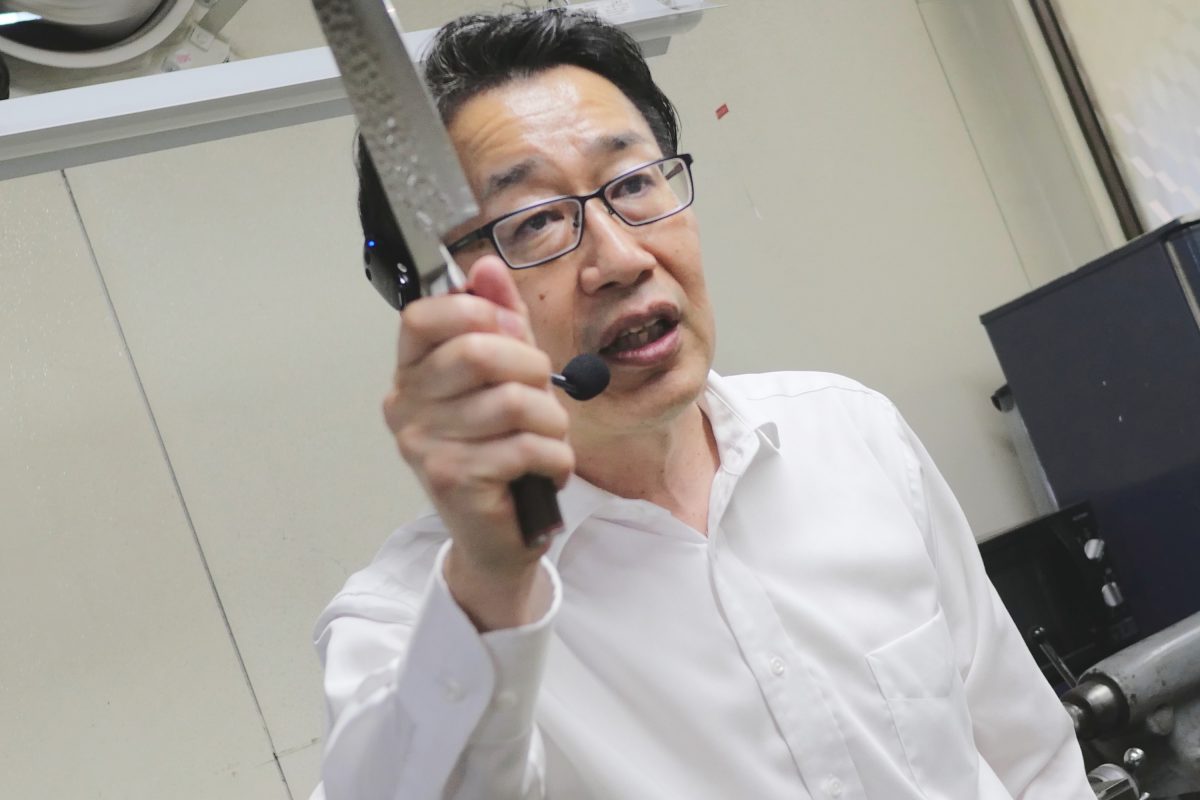

↑取材に答えたTCL CSOT技術企画センターの周 明忠(シュウ・ミンチュウ)センター長。

↑TCL CSOT深圳工場の全景を模型で確認。今回は第8.5世代(約2500×2200mm ・40〜55インチのテレビに使われる)のパネルを月間16万枚生産する「T2」を見学した。

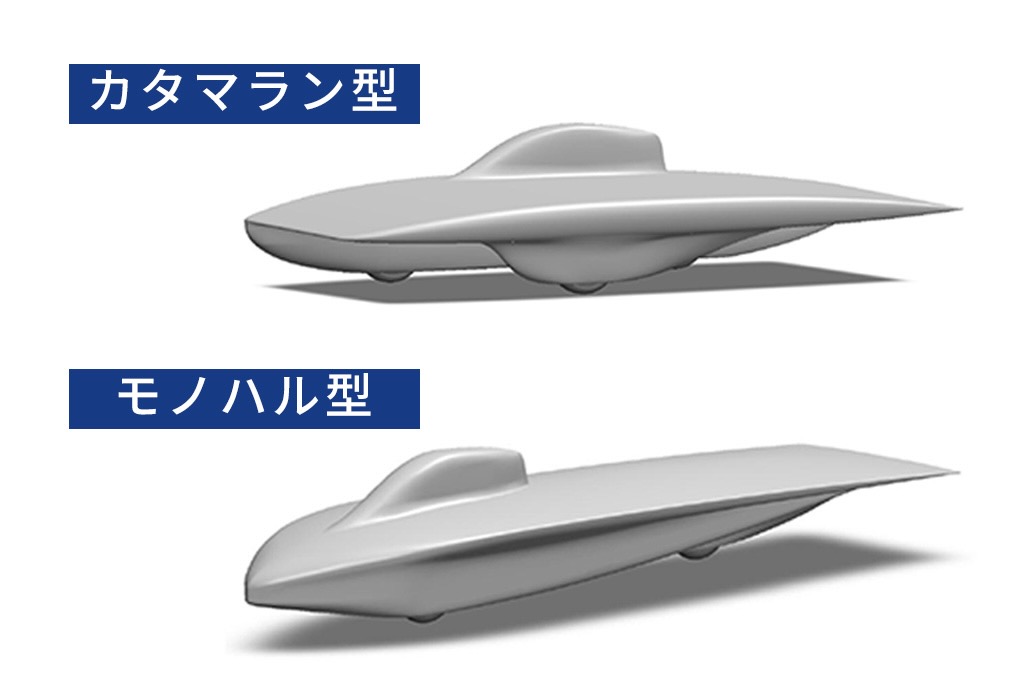

まず特徴的なのは、垂直統合的ビジネスモデルだという。TCL CSOTは、開発・設計・製造・供給までを一貫して担う体制を構築しており、パネル技術の上流から下流までを自社グループ内で完結させることで、スピードと柔軟性のある対応を実現している。

「例えばソニーのような外部ブランドに対しても、非常に細かい仕様変更に対応できる体制を構築しているのです」(周 明忠氏)

しかも、液晶ディスプレイと有機ELディスプレイそれぞれの多様な製造方式に対応できるコア技術を複数保有しているのも武器だ。

「あらゆる製品カテゴリに柔軟に対応できる“技術の全方位展開”がTCL CSOTの強みです。単に技術を持つだけでなく、常に“市場が何を求めているか”を重視しています」とも語る。

↑同じく深圳工場の模型。左手前は日本のガラスメーカー、AGC(旧・旭硝子)の工場。ここで液晶パネルのベースとなるガラスが製造され、隣接するディスプレイパネルの製造ラインへ自動で運ばれていく。

↑こちらは恵州の工場外観。内部の撮影は許されなかったが、製造ラインは完全自動化されており、人間が担うのはクオリティコントロールや製造機械の点検のみ。300mにも及ぶラインで、見学中に見かけた“人”はたった3人だった。

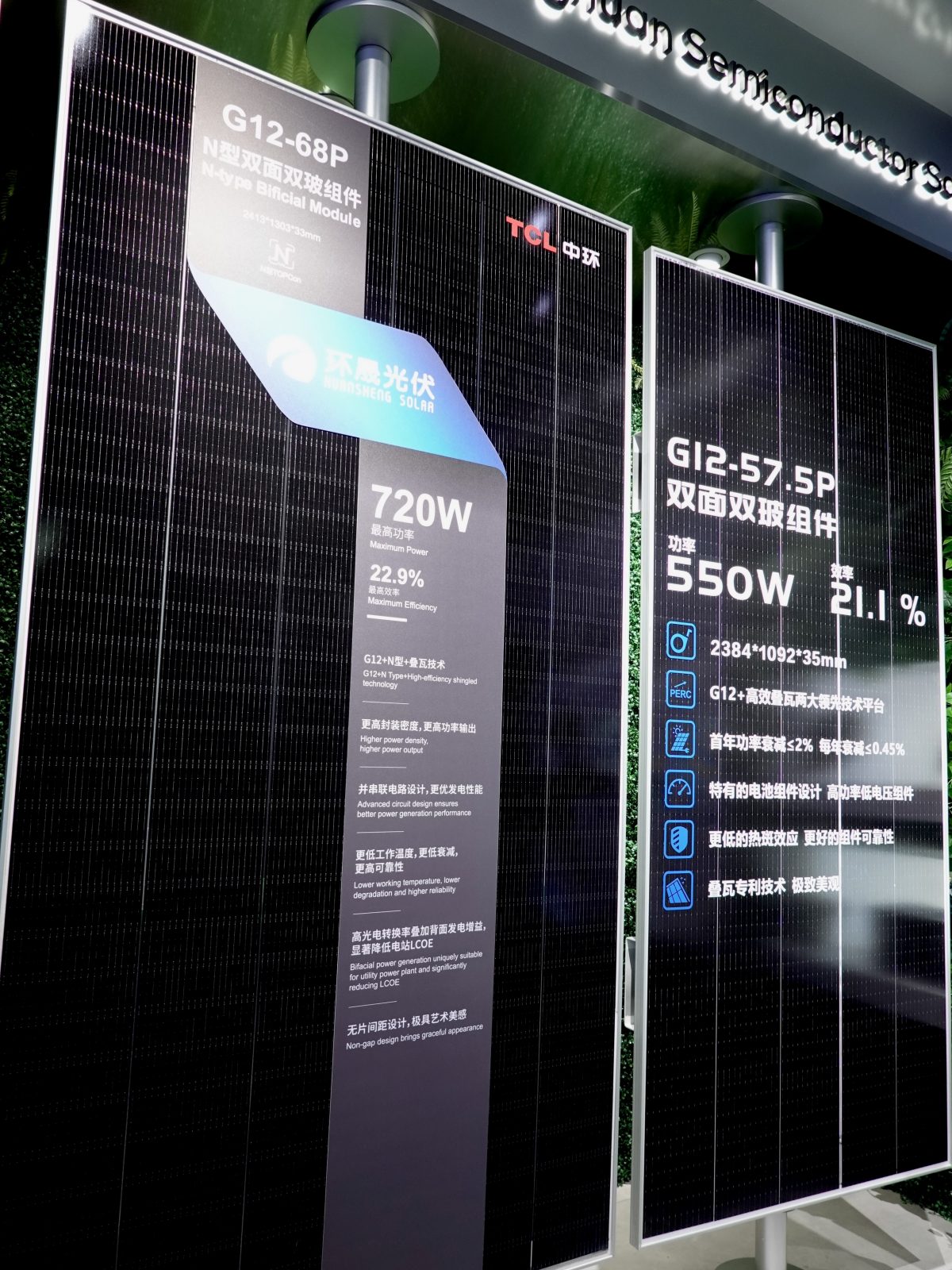

↑工場で使用する電力のうち年間で1900万kWh以上の電力は屋根に設置された自社製の太陽光パネルで賄われている。この太陽光パネル事業は今後、日本市場へも参入を予定しているという。

↑恵州の工場は、隣に工場で働くスタッフのための寮も用意されている。“寮”と表現するにはあまりに立派な建物だ。

さらに2024年4月、TCL CSOTはLGディスプレイの中国・広州工場を総額108億元(約2228億円)で買収。この買収によって、従来の液晶製造ラインに加え、WRGB OLEDなどの製造技術や大型CID(商業用ディスプレイ)製品への対応力が大きく広がったという。

「買収によって技術のラインナップが一段と充実し、航空用ディスプレイや屋外大型パネル、セキュリティ用途など、多様な製品カテゴリーに対応可能になりました」(Tony Kim氏)

↑TV・業務用ディスプレイKA部の副部長、Tony Kim(トニー・キム)氏。

このカバー範囲の広さは、工場内に設けられたショールームからもうかがい知れる。民生品を中心に一部を紹介しよう。

RGB独立駆動パネルにAIによる画質・音質最適化…

2025年に入っても、日本のテレビ市場では新技術の話題が続く。3月にソニーは、RGBが独立発光するバックライトを採用したディスプレイシステムを発表、5月にはTVSレグザが、国内初採用となる“RGB4スタック有機ELパネル”を搭載するモデルを市場投入した。また同ブランドは、AIとセンシング技術を組み合わせた「レグザ インテリジェンス」を横断的に展開、生活に寄り添うAIテレビを標榜し、視聴体験を根底から変えようとしている。

こうした状況の中、もちろんTCLおよびパネル製造を担うTCL CSOTも、AIを重要な技術ドライバーと捉えており、「C8K」をはじめとするプレミアムモデルにはAI映像処理エンジン「AiPQ PRO エンジン」を搭載している。

「AIは今後のディスプレイにおいて不可欠な技術です。TCL CSOTではAIによる映像最適化処理や、視聴環境に応じたダイナミック制御の研究も進めています」(TCL CSOT/Tony氏)

さらにTCLの宦氏は、「TCLではAIを“画質向上のための道具”としてだけでなく、“使いやすさ”の文脈でも重視しており、音声制御やUX設計にも深く関わってきます」と、“体験価値の革新”を目指す姿勢は明確だ。

グローバルにおける圧倒的スケールを携えて日本進出を進めるTCLは、技術、そして開発思想によって今後どのように市場へインパクトを与えるのか? しばらく目を離せそうにない。