スーツケースやスポーツ用品、自転車といった大きな物やかさばる物を置ける収納スペースが、家の中にあると便利です。“収納”が充実した物件が増えるなかでも昨今トレンドになっているのが「土間収納」。

この土間収納のメリット・デメリットと効果的な使い方、土間収納の思わぬ落とし穴などを、一級建築士のしかまのりこさんに教えていただきました。

“土間収納”が人気上昇中!

そもそも「土間」とは、外と室内をつなぐ屋内空間 のこと。玄関の靴を脱ぐスペースが土間にあたります。昔の日本家屋では土間を広く設け、台所や作業場、農具などの土汚れがつくものの保管場として使われていました。

伝統的な日本家屋は、外と地続きになった広い土間に、竈(かまど)などキッチンの機能をもたせていた。

「玄関のコンクリートやタイル張りの部分と地続きにつくられた収納スペースを『土間収納』 と呼んでいます。玄関に少し大きめの収納をつくる土間収納は、15~20年程前から人気の間取りです。使い方としては、サーフィンボードやゴルフ道具などのスポーツ用品、ベビーカー、高級な競技用の自転車、靴など、室内に持ち込みたくないけれど屋外には置きたくない、よく使うものや大切なものを収納するスペースとして使われています」(一級建築士・しかまのりこさん、以下同)

近年、土間収納のある家が増えていると聞きますが、その背景には何があるのでしょうか? しかまさんは、いくつかの背景が重なって土間収納の需要が高まったといいます。

理由1.共働きの増加

「一番は、共働き世帯の増加です。一昔前であれば、専業主婦が家事の一貫として、平日でも食材や備品の買い出しに行くことができたと思います。ですが、現在は共働きが増えたことで、一週間に必要なものを週末にまとめ買いする家庭が増えています。水やトイレットペーパーなどをしばらく買いに行かなくて済むように多めに買ってストックしておくのです。そのため、ストック分の収納スペースが必要となり、土間収納を活用したいという方が増えました」

ストックの収納に関しては、ふるさと納税の利用や、通販サイトでケースごと買うなど、消耗品を多めに購入する機会が増えたことも要因に挙げられるでしょう。

理由2.アウトドアやスポーツなど趣味の充実

「近年流行したキャンプなどのアウトドア用品や、スポーツで使う大型の道具を持たれる方が増えたように思います。外の物置だと汚れてしまうので、屋内に置きたいという方が土間収納を利用されていますね。また、防犯意識の向上から、盗難対策のために土間収納に置くという方も増えました。自転車も高級なロードバイクなどの高価なものは、防犯対策のために土間収納を設け、屋内に保管される方が多いですね」

理由3.花粉症やウイルスなど健康への配慮

「コートや帽子などを着用したまま部屋のなかに入ることで、花粉やウイルス、黄砂などの有害物質を室内に持ち込んでしまいます。そうした健康被害を懸念して、外で着用したものを土間収納に置いておくという需要が高まりました」

理由4.防災意識の向上

「以前であれば、地震が起きたら市役所や区役所に頼ろうという感覚があったかと思います。ですが、昨今さまざまな災害が起こり、個々の防犯意識が高まったことから、自分の身は自分で守るという意識に変化しています。防犯グッズやヘルメット、災害時用の備蓄などを土間収納に置きたいという方が増えていますね」

理由5.ゴミの分別

「ゴミの分別についても、最近は厳しくなりましたよね。その分、ゴミの保管も場所を取るようになりました。ゴミはキッチンに置く家庭が多かったと思いますが、最近はウォーターサーバーや調理家電の数も増えたので、ゴミを置くスペースがなくなり、土間収納にゴミを保管される方も。キッチンの臭い対策にもなるので、ゴミ置き場としての利用も需要があります」

また、土間収納の面積はここ数年で大きくなったといいます。

「土間収納が出てきた当初は、1畳程度のスペースでつくることがほとんどでした。ですが今は、さまざまな物を置く需要の高まりから、広い場合だと3畳ほどスペースを取るケースも見られます」

土間収納の代表的な4タイプ

土間収納にもさまざまなタイプがあります。間取りや面積など条件によって異なりますが、大きく4つのタイプに分けられるそう。

「まずは一般的な個室タイプの土間収納を2パターン紹介します。広さは2.5畳ほどで、どちらも一軒家の間取りでご説明します」

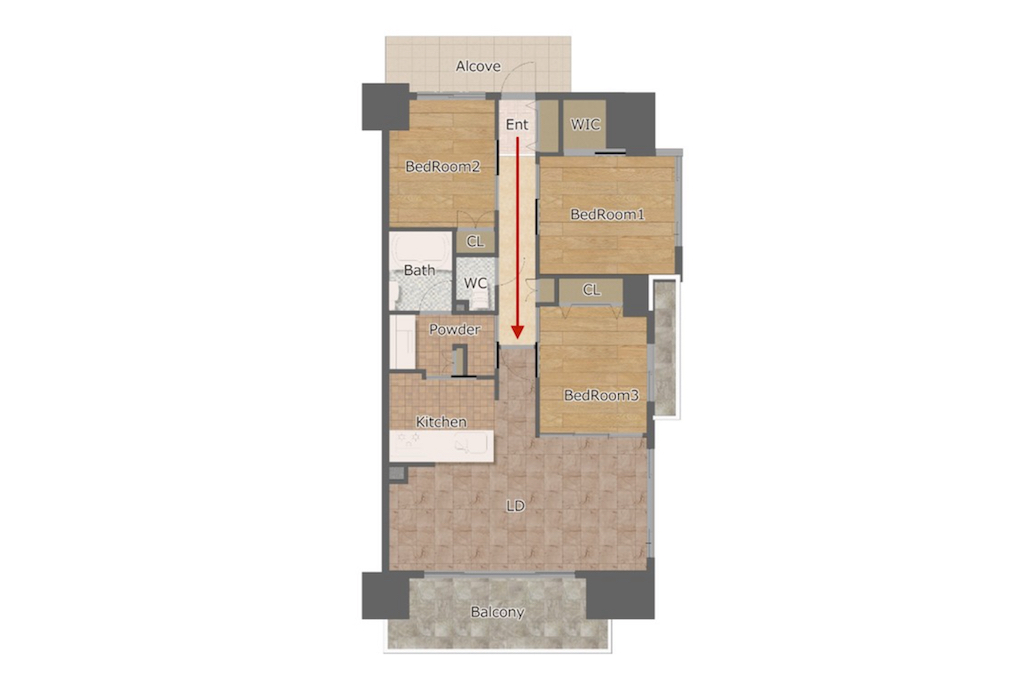

1.ウォークインタイプ

画像提供=COLLINO一級建築士事務所

「玄関からのみ出入りできる個室タイプの土間収納です。玄関部分以外はすべて壁になっているので、収納スペースをつくりやすくなります。広めの賃貸マンションだと『シューズインクローゼット』という名前で設けられていることがあります」

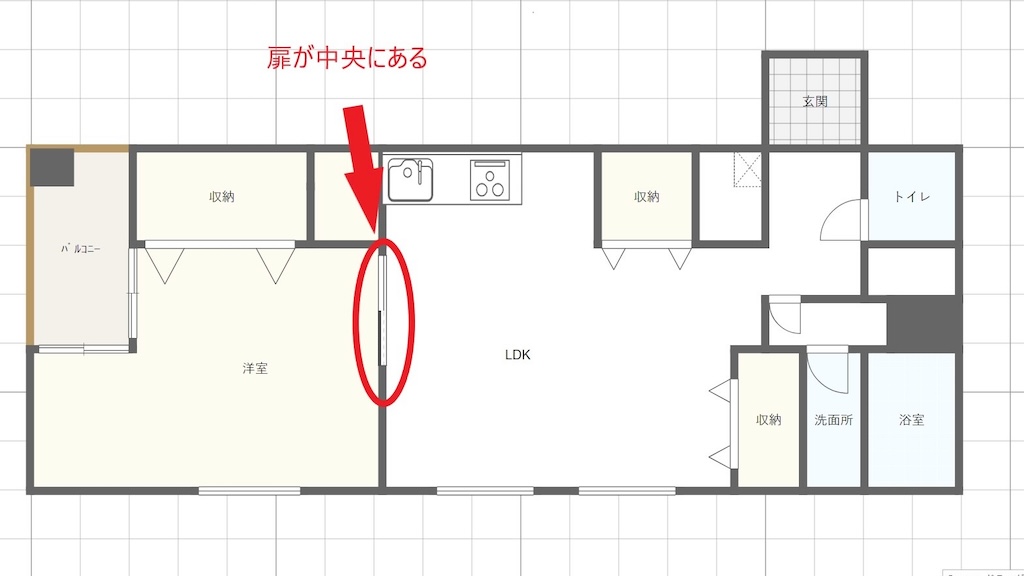

2.ウォークスルータイプ

画像提供=COLLINO一級建築士事務所

「玄関から入り、土間収納を通ってそのまま玄関ホールに抜けられるタイプです。土間収納で靴を脱いでそのまま室内に入ることができます。土間収納に靴棚をつくることで、玄関で靴を脱ぎっぱなしにすることを防げるので、玄関をきれいな状態に保てます。玄関が散らからないので、急な来客時も安心です。ウォークインタイプと比較すると壁が少なくなるので、その分収納量は減ります」

ウォークインタイプよりも、ウォークスルータイプの方が玄関と室内の両方から出入りできるため利便性がよく、人気が高いそうです。次に、スペースが0.7畳ほどの狭いタイプも紹介いただきました。こちらは一軒家、マンションいずれでも設置できるタイプです。

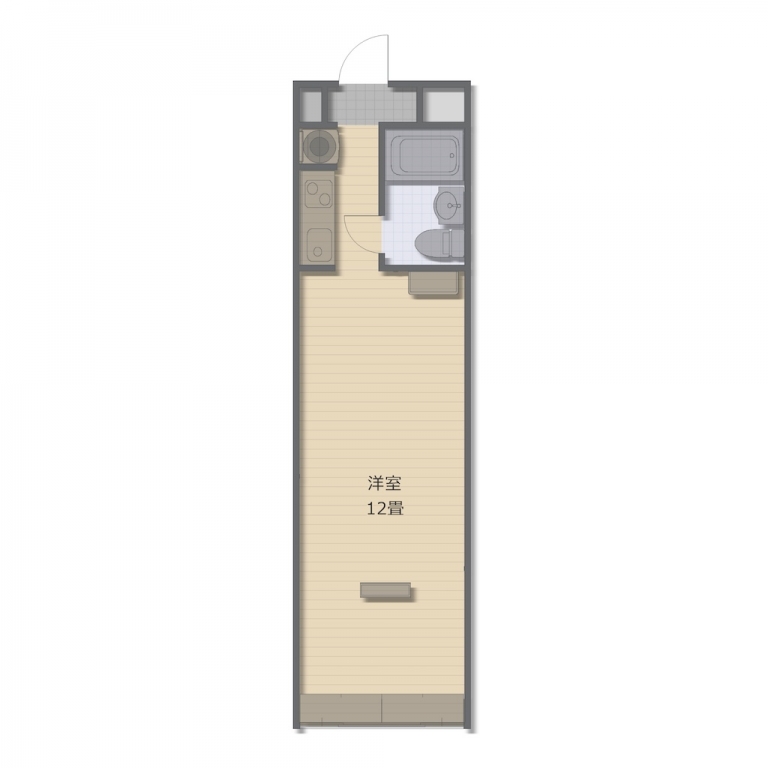

3.オープンタイプ

画像提供=COLLINO一級建築士事務所

「こちらは人が入れないほどの狭さですが、棚を設けてものを収納できるタイプです。扉はつけず、収納がオープンになっています」

4.クローゼットタイプ

画像提供=COLLINO一級建築士事務所

「収納前面に扉をつけたタイプです。オープンタイプと比べると扉がある分狭く感じると思いますが、収納部分を隠すことができます」

最近は靴をたくさん持つ方が増えており、個室タイプほど面積が取れない場合は、オープンタイプやクローゼットタイプをつくられるそうです。

土間を設ける際の間取りの実例

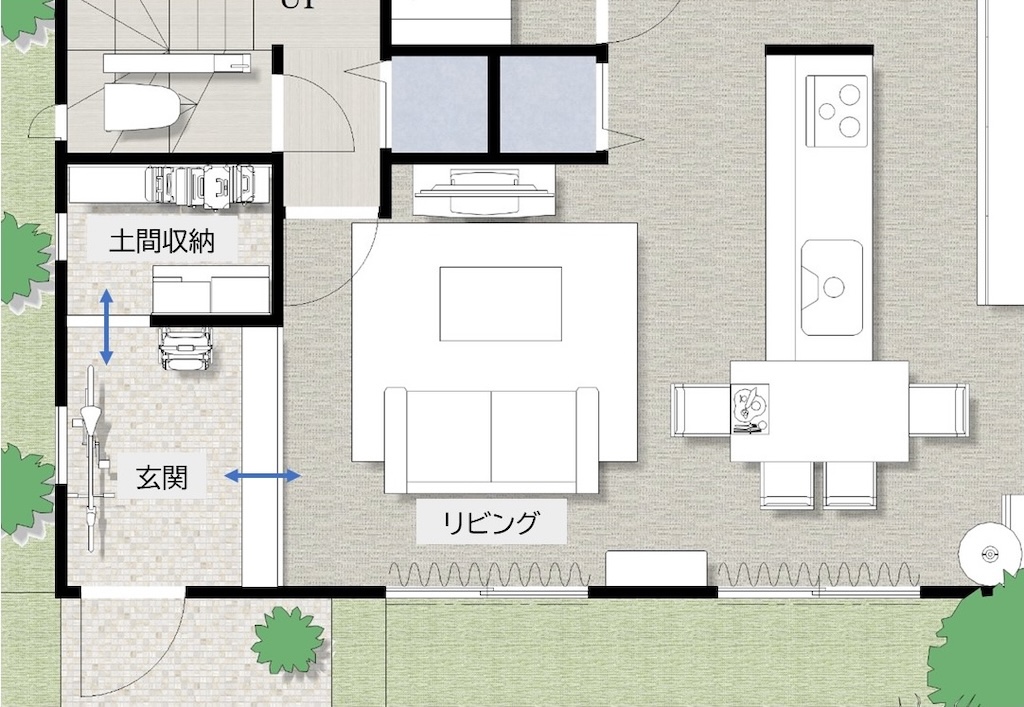

タイプがわかったところで、次にどのような間取りで土間収納がつくられるのかをうかがいました。しかまさんが実際に設計された実例を用いて紹介します。

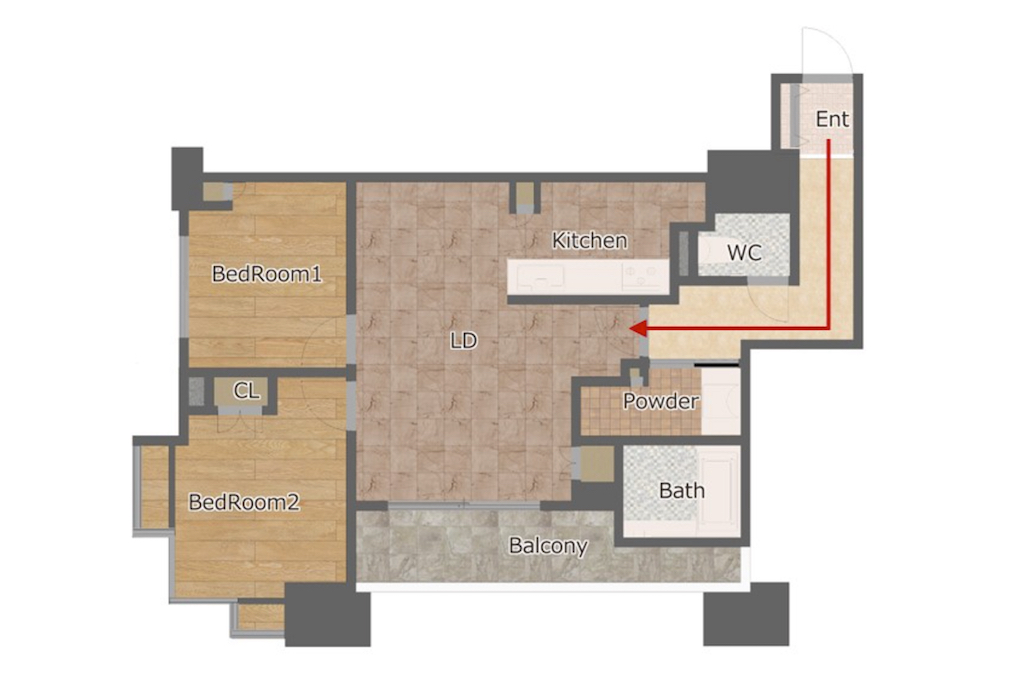

・キッチンと接続させる

一軒家での実例。画像提供=COLLINO一級建築士事務所

「土間収納からそのままキッチンに行ける間取りです。一昔前ですと、キッチンには『勝手口』という出入口をつける場合が一般的でした。勝手口からゴミ出しができたので、リビングなど室内を通らずにゴミ捨てができたのです。ですが最近は防犯意識の観点から、勝手口をつくらない間取りが増えています。キッチンと土間収納を接続させることで、勝手口をつくらなくても直接玄関に行けますし、キッチンのゴミを土間収納に置いておくこともできるので非常に便利です。また、キッチン用品の収納にも使えます。上記図面の土間収納の場合は2.5畳ほどあり、敷地面積を十分確保する必要はありますが、人気のある間取りです」

・階段下と組み合わせる

画像提供=COLLINO一級建築士事務所

「玄関に入ってすぐ階段がある場合、階段下のデッドスペースを土間収納にした事例もあります。階段下なので天井は低くなりますが、改めて土間収納のスペースを設けなくていいので、敷地面積が狭い場合はこうした間取りが有効です」

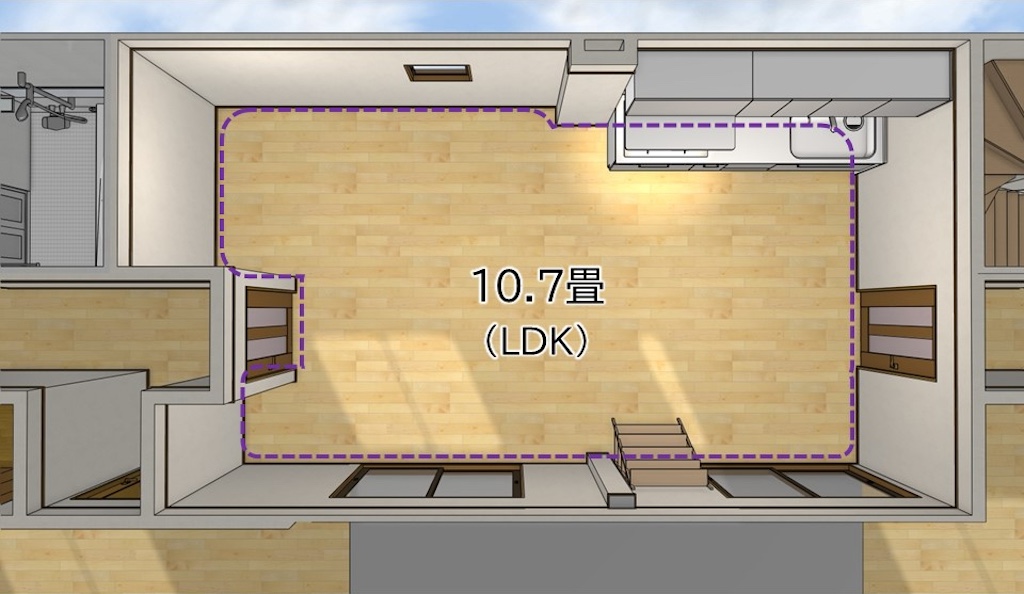

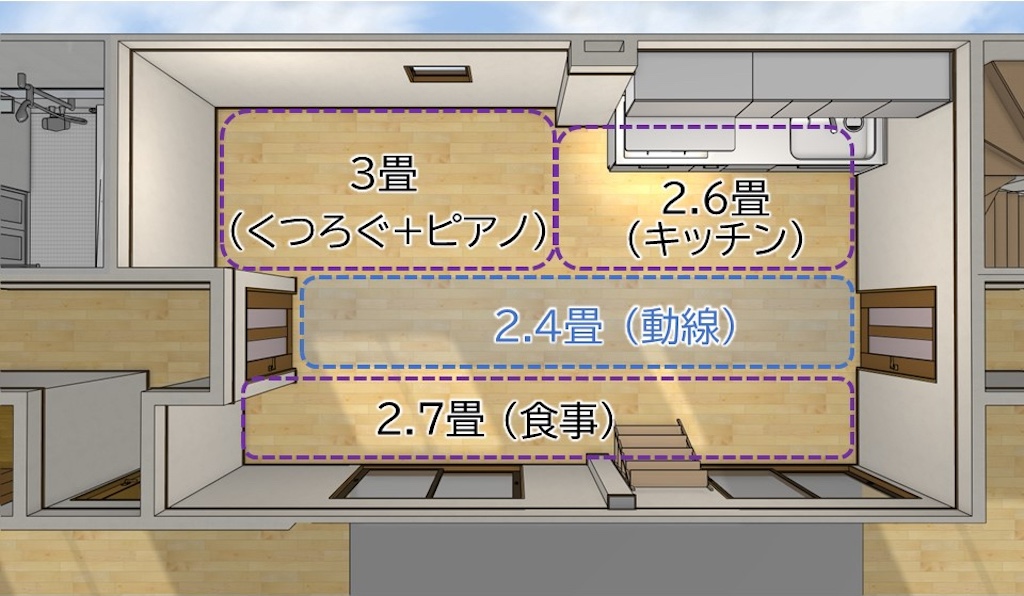

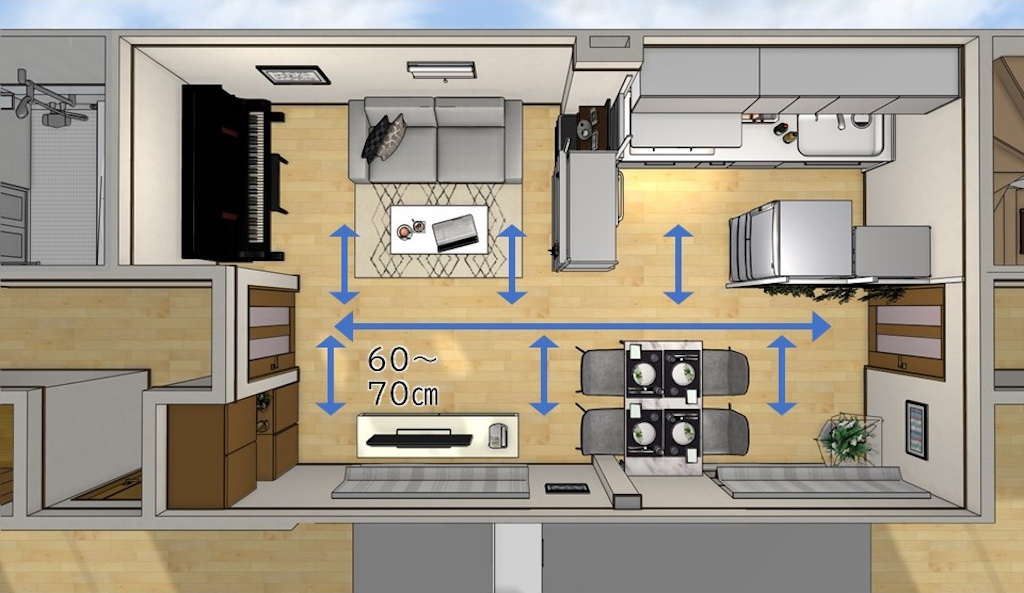

・リビングに接続させる

一軒家での実例。画像提供=COLLINO一級建築士事務所

こちらも省スペースで土間収納をつくった事例です。

「30坪ほどの狭い家の場合、収納をつくる際に行うのが『廊下を減らすこと』です。事例では、玄関ホールや廊下をなくし、玄関から一段上がるとリビング空間につながる間取りにしています。土間部分には断熱材を入れて、土間のコンクリート部分から入ってくる冷気を遮断しました。工夫をすることで敷地面積が狭くても土間収納をつくることができます」

ほかにも、仕事や趣味で工房やアトリエ、DIY、ワークスペースなどを設ける場合は、土間収納を隣接させることで汚れを気にせず出入りができるといいます。用途や面積に応じ、その家の最適な土間収納を考えることがポイントです。

知っておきたい、

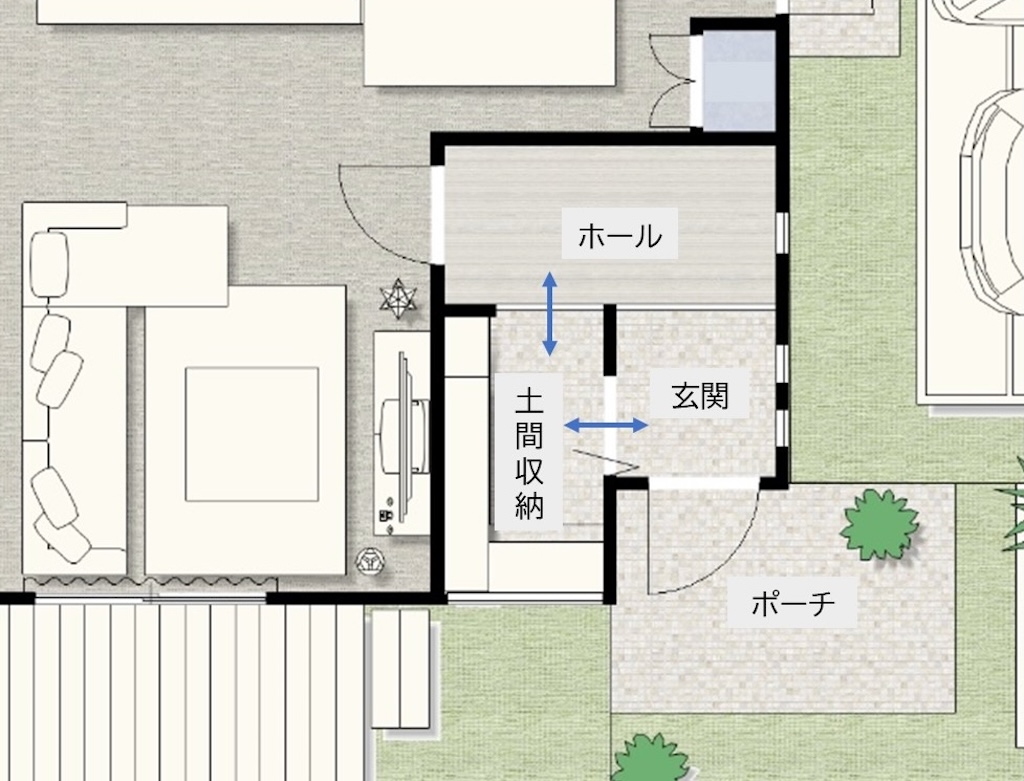

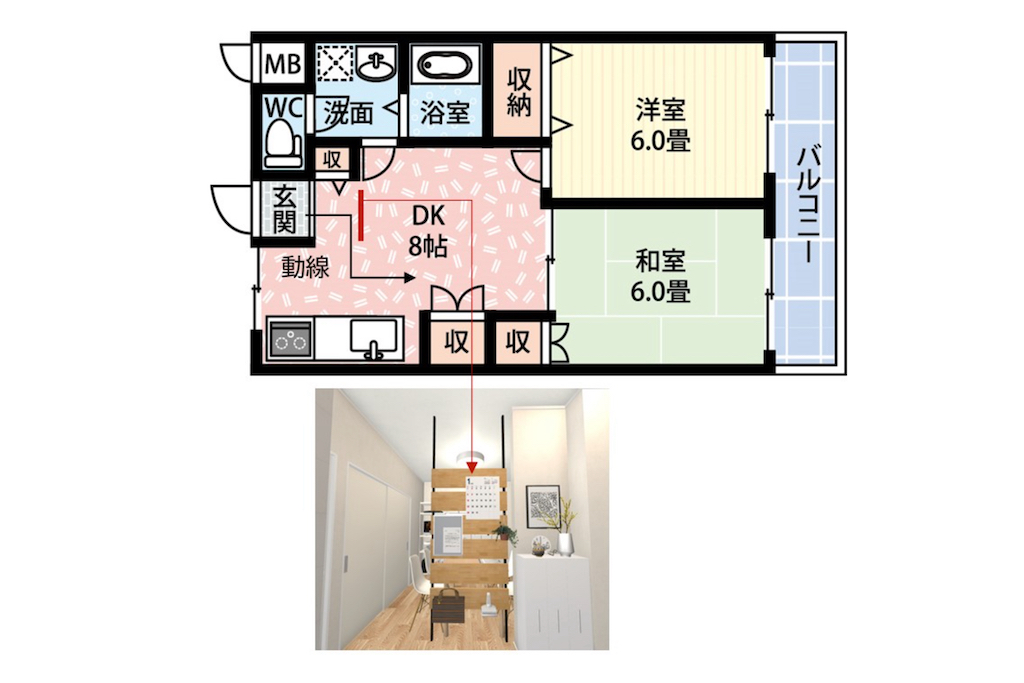

新築物件として土間収納をつくる際のデメリットを紹介します。まず、土間収納をつくるためにはある程度の面積が必要になってきます。また、建築費が高くなることも抑えておかなくてはなりません。

「土間収納分の面積を確保するためにも、敷地面積が限られている場合は、何かを削ってつくらなくてはなりません。その際、最初に削ろうとするのが玄関です。ですが、玄関は家の顔となる部分。玄関の面積を削ることで、貧弱な印象を与えてしまいます」

画像提供=COLLINO一級建築士事務所

「画像の左側は玄関を1.5畳にし、隣に土間収納をつくる例です。土間収納と玄関の間に扉つきの壁を設けています。図面を見た時にはそこまで狭いと思われない方でも、実際に家ができてきた時に『狭い!』とショックを受けられる方が結構いらっしゃいます。工事段階でやはり必要なかったと、外される方もいるほどです。玄関は面積を削りやすい部分ではありますが、設計者としては、玄関は一番お金をかけてほしい部分だと思っています。家のグレードを落とさないためにも、玄関を削ってまで土間収納をつくる必要があるか、あらかじめ検討しておくことが大切です」

玄関を広く取れない場合は、土間収納ではなく戸外に物置を設置するなども併せて検討するといいでしょう。

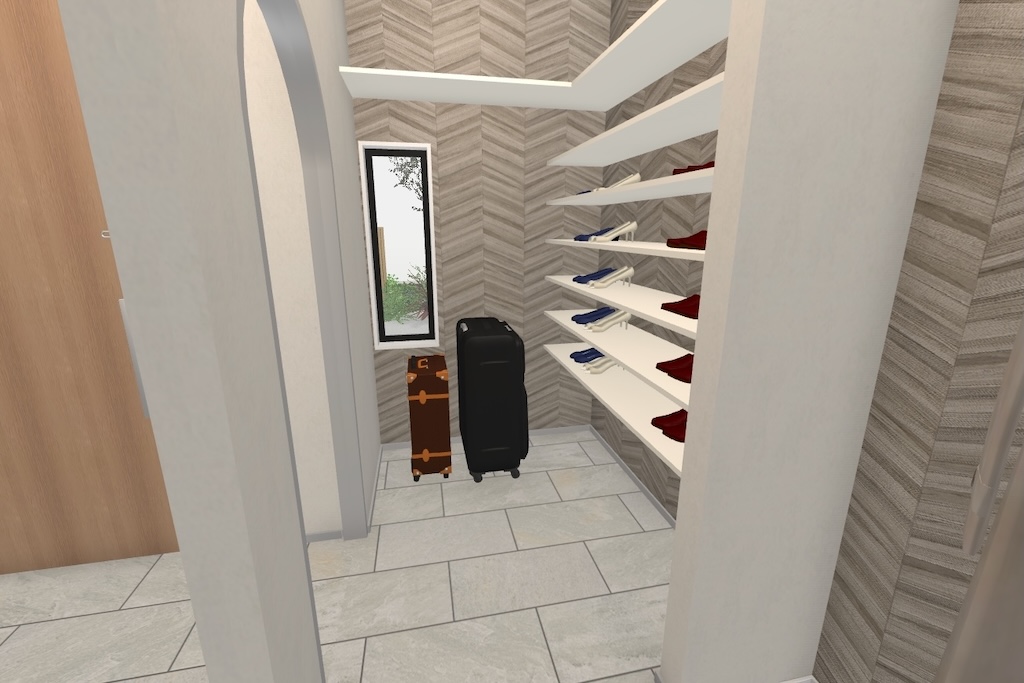

土間収納を選ぶ際に役立つ“+α”

土間収納にあると便利なものも教えていただきました。

・換気扇や換気窓を設ける

「家のなかは24時間自動的に空気が流れる設計にすることが、建築基準法で定められています。ですが、玄関や土間収納は“空気の通り道“のなかに含まれてないのです。空気が流れないと、結露やカビが生える原因になりますし、臭いもこもります。そのため、土間収納に換気扇や換気窓を設けることをおすすめしています。換気窓の場合は、防犯の観点から有効開口25cm以内の防犯窓など、人が入れない小さなサイズの窓を設けると、開けっ放しにできるのでよいと思います。窓を設けられない場合は換気扇でもよいです」

賃貸で選ぶ場合も、換気ができるかどうかをチェックしてみましょう。

・消臭および脱臭効果のある建材を使う

「珪藻土といって、湿度が高いときに湿気を吸収し、乾燥する場合は湿気を吐き出してくれる便利な壁材があるので、つくる際はそうした建材を使うのもよいですね。コストはかかるので安く抑えたい場合は、クロスや壁紙で消臭効果のあるものを貼るのも手です」

特に靴をたくさん置く際は臭いが溜まってしまい、消臭剤を置くだけでは効き目がないのだとか。あらかじめ消臭対策や、換気ができるようにしておくことが大切です。

・コンセントを設置する

「コンセントが一つあることで、電動自転車の充電や掃除機を使うことができるので便利です。湿気が多くなる時期は除湿器を置くこともできます」

・スロップシンクなどの洗い場の設置

「土間収納を広く設ける場合、小さな洗い場であるスロップシンクをつけることもあります。深さがあるシンクなのでペットを洗う用途で使えますし、靴や汚れたスポーツ用品も洗うことができます。帰宅時の手洗い場としても使えるのでこちらもあると便利です」

・自動照明(人感センサー)の設置

「ウォークインタイプのような土間収納の場合だと、電気の光が漏れてこないため消し忘れに気づかないことがあります。自動でついたり消したりできる人感センサーの照明があることで、電気の消し忘れ防止につながります」

土間収納を上手に活用するアイデア

土間収納を無駄なく上手に活用するためには、どのような工夫をするといいでしょうか? そのアイデアをいくつか教えていただきました。

・収納する物の種類や量を想定してサイズを決める

「土間収納をつくる前の段階で、何を収納するのかあらかじめ決めておいたほうがよいですね。つくったあとで『こんなに収納は必要なかった』とか『これも入れたかったのに入らなかった』とならないように、最初から収納するものを想定して、土間収納のサイズを決めることが大事です」

・可動式の棚をつける

「棚を取りつける際は、収納物の変化に合わせて段数や高さを調整できる可動式の棚にするのが便利です。固定棚ですとあとから変更できませんが、可動式であれば同居する家族の増減など、ライフスタイルの変化に応じて変更できるのでおすすめです」

・ロールスクリーンやストリングカーテンをつける

「扉をつけない場合は、ロールスクリーンを下げたり、ストリングカーテンを使ったりすることで、土間収納のなかを見せずにおしゃれに演出できます。扉は安くても1枚8~10万円します。費用がかかり、扉の開け閉めの手間がかかるからという理由でつけない方も多いのです。扉の設置を省略する場合、ロールスクリーンなどで間仕切りすることで、扉ほどストレスなく、来客時もなかを見せないようにできますよ。こちらは賃貸物件で扉のない土間収納の場合もおすすめです」

あると便利な土間収納。ただ、デメリットや注意点もあるので、設ける際は設計士と相談しながらつくりましょう。賃貸物件で探す場合も、換気ができるかどうかや、置きたいものが収納できるかを念頭に置いて検討するのがおすすめ。ぜひ、自分に合った快適な生活ができるよう、土間収納を有効活用してみてください。

Profile

一級建築士・模様替えアドバイザー / しかまのりこ

COLLINO一級建築士事務所代表。「地球にやさしい 家族にやさしい」をコンセプトに、狭い・片づかない・不快などの住まいの問題を「家具配置・模様替え」によって解決する模様替えのスペシャリスト。現在まで、設計・検査・審査した住戸数は延べ5,000件以上にのぼる。著書に『狭い部屋でも快適に暮らすための家具配置のルール』(彩図社刊)がある。HP YouTube