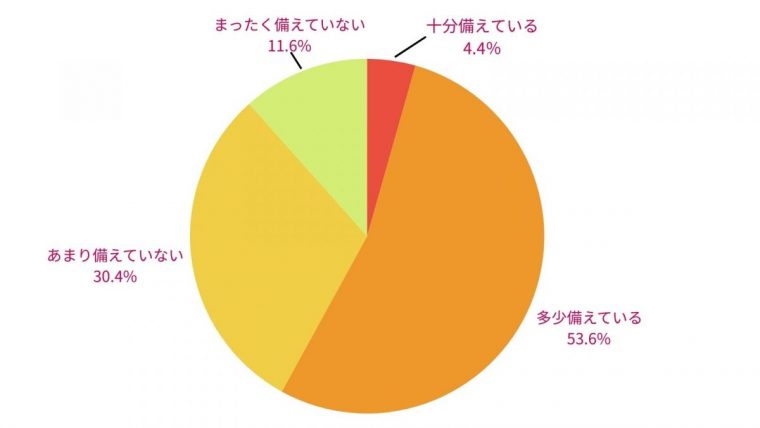

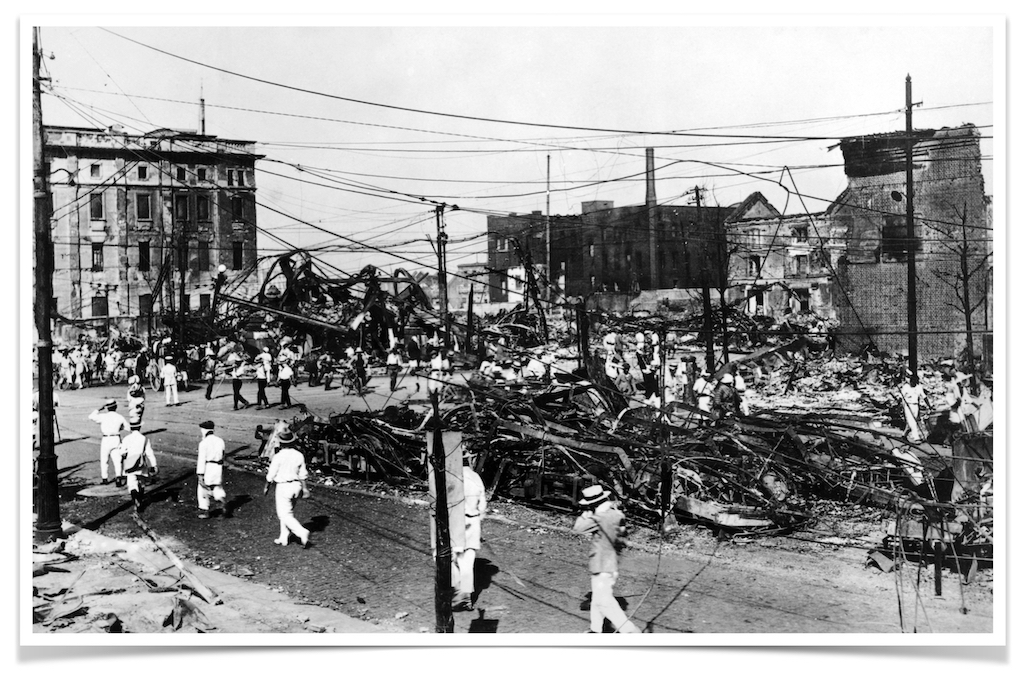

2024年元旦に起こった令和6年能登半島地震で、あらためて災害時の備えが必要だと実感した人は多いでしょう。今回の地震でも停電などライフラインへの影響が長期化しています。そんななか、非常時でもある程度必要な電気量を個人でまかなえる「大容量ポータブル電源」に注目が集まっています。

“大容量”とはいえ、実際どれくらいの容量があれば安心なのか、また使い勝手を妨げずに使えるのはどのようなタイプなのか。ポータブル電源の選び方について、備え・防災アドバイザーとして活躍されている合同会社ソナエルワークス代表の高荷智也さんに教えていただきました。

相次ぐ自然災害によって

防災グッズとしても注目されるように

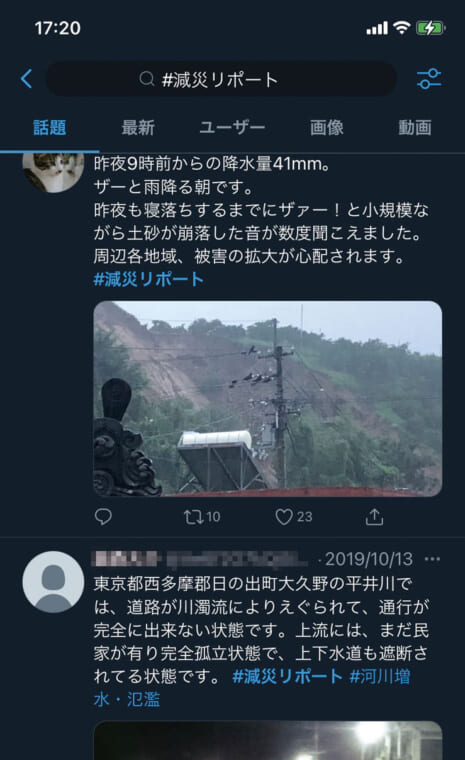

「2019年に日本で初めて個人向けのポータブル電源が発売されたことがきっかけとなり、以後、日本で個人向けのポータブル電源が急速に普及しました。海外の大手主要メーカーであるJackery、BLUTTI、EcoFlowそしてAnkerなど各ブランドから販売される製品数が多くなり始めたのがこの時期になります」

もともとポータブル電源は、キャンプなどのアウトドアの用途として使われてきたもの。

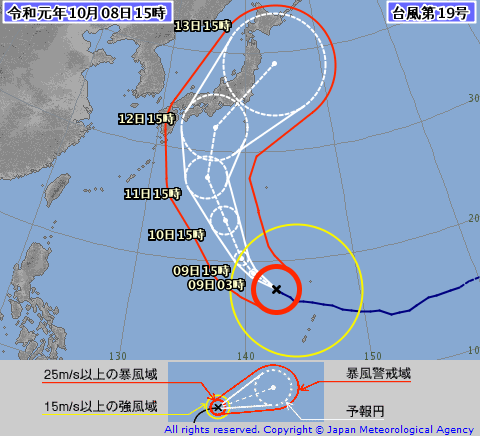

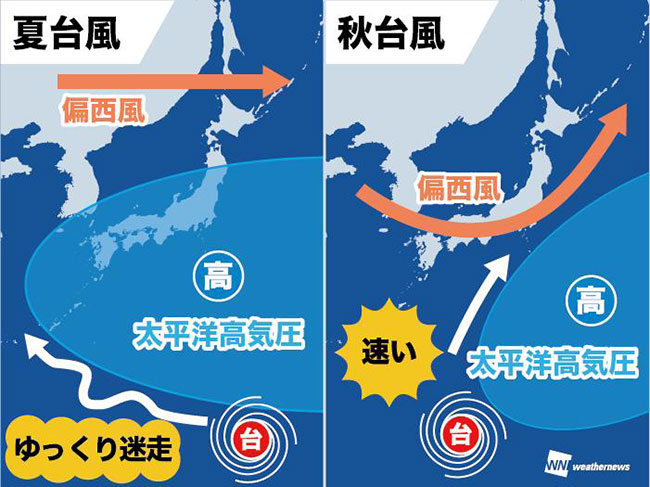

「しかし、2019年の千葉県で台風による大規模停電が起こるなど、台風や大雨、地震による停電が相次いで起こり、防災アイテムとしても普及が広がりました。それに加え、2021年から一般社団法人防災安全協会が信頼性のある防災グッズに『防災製品等推奨品』マークをつけるようになると、ポータブル電源もこのマークの対象となりました。その経緯も背景のひとつと言えるでしょう」(備え・防災アドバイザー高荷智也さん、以下同)

大容量モバイルバッテリーとどう違う?

「大容量ポータブル電源」とは

そのなかでも、大容量ポータブル電源とは、どのようなものなのでしょうか?

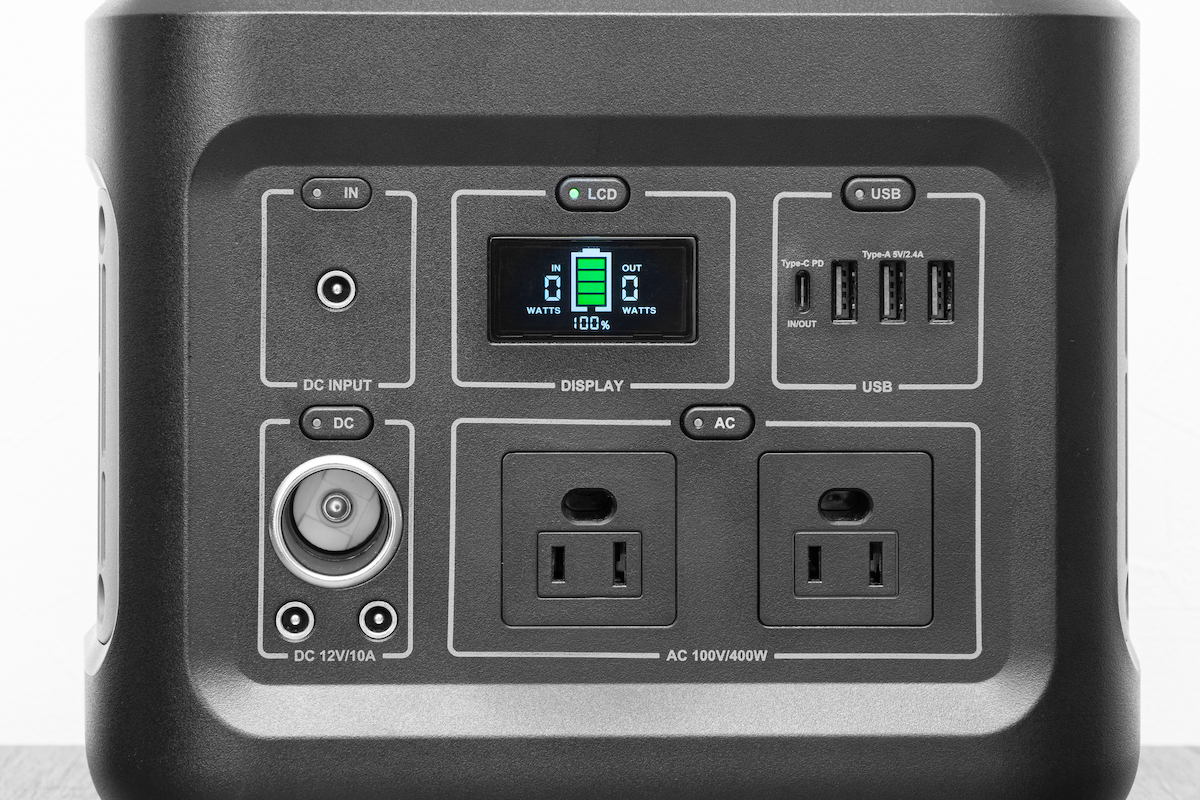

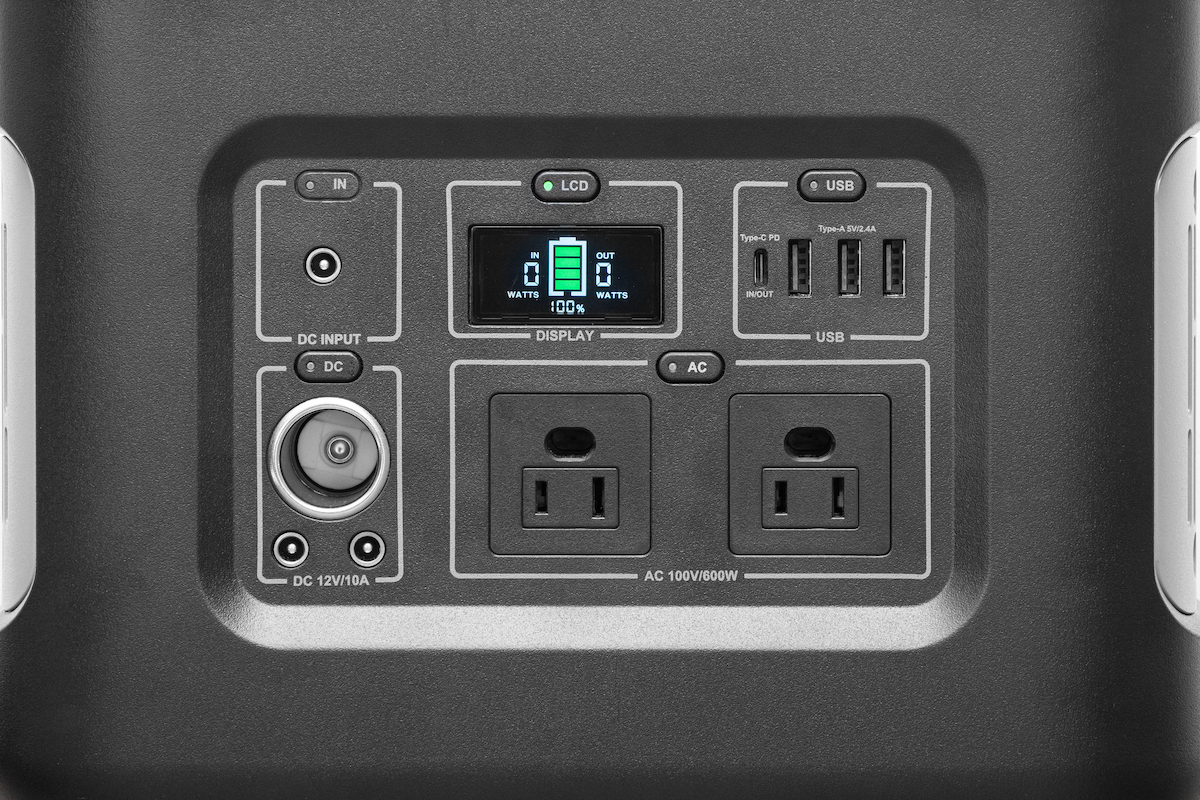

「大容量ポータブル電源とは、一般的なポータブル電源よりも出力が大きく、さまざまな電化製品に対応できるアイテムです。また、『モバイルバッテリーとポータブル電源の違い』を知ることで、ポータブル電源がどのようなものか分かりやすくお伝えできると思いますが、双方の大きな違いは、AC100Vのコンセントを差し込めるかどうかになります」

・大容量ポータブル電源

「AC100Vのコンセントを差し込むことができるので、家庭にあるほとんどの家電を動かすことができます。また、シガーソケット、USB-A・USB-Cポートもついており、多様な電力供給ができます。停電時にどのようなアイテムでも対応できる点が強みですね」

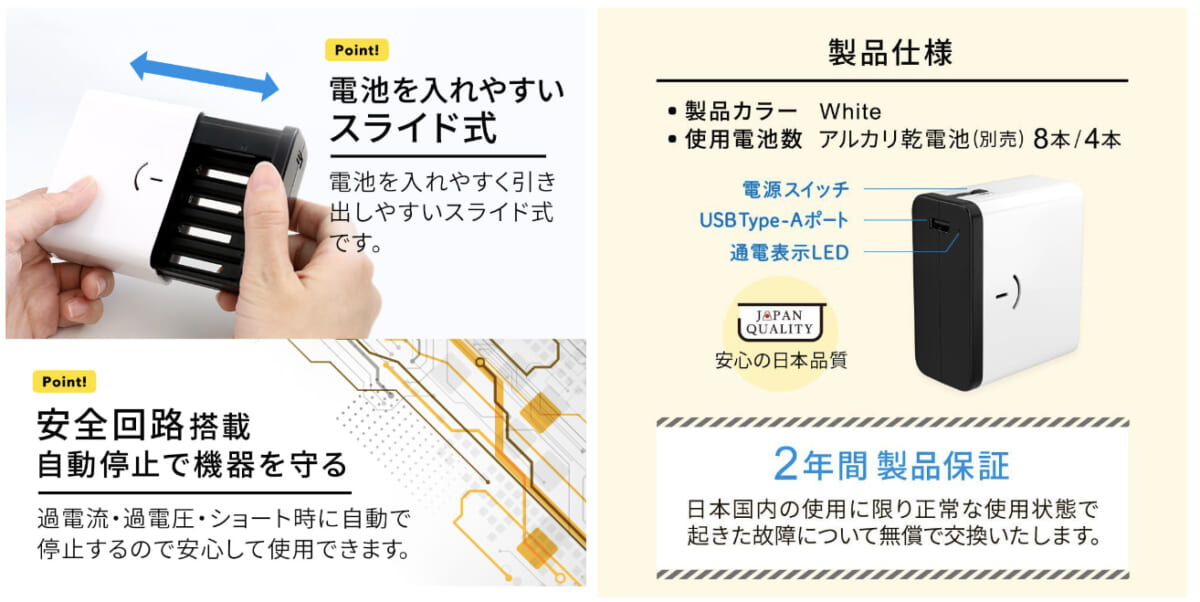

・大容量モバイルバッテリー

「基本的には、USB-A・USB-Cポートのみの充電しかできません。スマートフォンやノートPC、LEDライトの充電や、USB供給で作動する小型の家電を動かすことがおもな使い方となります。AC100Vのコンセントを搭載していないため、コンセント仕様の家電を使うことはできません」

大容量ポータブル電源が役立つシーンとは?

続いて、大容量ポータブル電源がどのような用途で役立つのかを教えていただきました。

「平時あれば、キャンプのみならず、屋外に家電を持ち出して使いたいときに役立ちます。例えば、庭でホットプレートを使い食事を楽しんだり、屋外で電動工具を使ったDIYをしたり、車の中で大型の掃除機を使ったりすることもできます。日常生活では、電源を使う場所を広げるという発想で、うまく活用してもらえたらと思います」

災害時においても、以下のようにさまざまなシーンで役立つそう。

・夏の発災時の熱中症対策に

「夏に大地震が起きて電力の供給がストップすると、エアコンが使えないことにより、熱中症が懸念されます。大容量ポータブル電源があれば、扇風機を動かすことができるので、熱中症対策に。なお、扇風機を使う場合は、消費電力の高い交流電流のACモータータイプ扇風機ではなく、少し値は張りますが、消費電力の少ない直流電流のDCタイプ扇風機を使うことをおすすめします。使用できる時間が格段に長くなります」

・スマートフォンの充電に

「災害時には正確な情報を得たいですし、何よりも家族など近しい間柄の人の安否確認を取るうえでもスマホは欠かせません。しかし、停電により充電ができないとなればバッテリーの使用量を節約せざるを得ません。大容量ポータブル電源を使えば、安心してスマートフォンを使うことができ、何よりも精神的にも安心できます」

・ホットプレートなどを使用しての加熱調理に

「災害時に温かな食事をとれることは、精神的に安心感を与えてくれます。ポータブル電源では対応できない、高電力のホットプレートや電子レンジなどの調理家電も大容量ポータブル電源があれば普段と変わらず使えます」

回収サービスと安全設計は必須!

大容量ポータブル電源の賢い選び方

大容量ポータブル電源を購入する際、どのようなことに気をつけたらいいのでしょうか?

「近年、数多くの大容量ポータブル電源が売られていますが、玉石混淆なのが現状です。安いからと選ぶと、いざと言うときにバッテリー残量がなくなっている場合などもあり、のちに後悔する場合も。ぜひ次のことに留意して検討してください」

1.回収サービスがあること

「故障や機械の寿命を迎えたときに、販売元のメーカーの回収サービスがあることは必須です。なぜならば、ポータブル電源は現在、自治体で回収されることがほとんどなく、処分に困る品物だからです。一部の大手メーカーでは自主回収の取り組みを開始しているので、これから購入を考える場合には必ず事前に確認してください」

2.安全設計がされていること

「ポータブル電源を構成しているリチウムイオン電池は危険物です。充電のしすぎや、外部からの大きな衝撃があったりすると、発火や爆発の危険性があります。信頼のおけるメーカーのものを選ぶようにしてください。判断基準のひとつは、防災安全協会の『防災製品等推奨品』マークがついているかどうか。必ずマークのある商品を選びましょう」

上記2点は、大容量ポータブル電源を選ぶ際の必須要件だそう。ほかにも、次のようなことを意識して選ぶといいでしょう。

3.AC出力が110Vのものは避け100Vのものにする

「コンセントの出力が100Vのものを選びましょう。最近の製品ではほぼ見かけませんが、少し昔の型だと110Vのものがまだあります。なぜならば、海外だと110Vが一般的な仕様だからです。日本のコンセントに対応している100Vのものを選んだほうがより安定して使用することができます」

4.リン酸鉄タイプのリチウムイオン電池を採用し、サイクル寿命が長いものを選ぶ

「リチウムイオン電池には『リン酸鉄タイプ』と『三元系タイプ』の2つの種類があります。従来の三元系タイプの電池の充電回数は500〜800回程度であるのに対し、リン酸鉄リチウムイオン電池であれば数千回もの充電ができます。充放電を繰り返せる回数、つまりサイクル寿命が長いものを選んだほうが断然お得です」

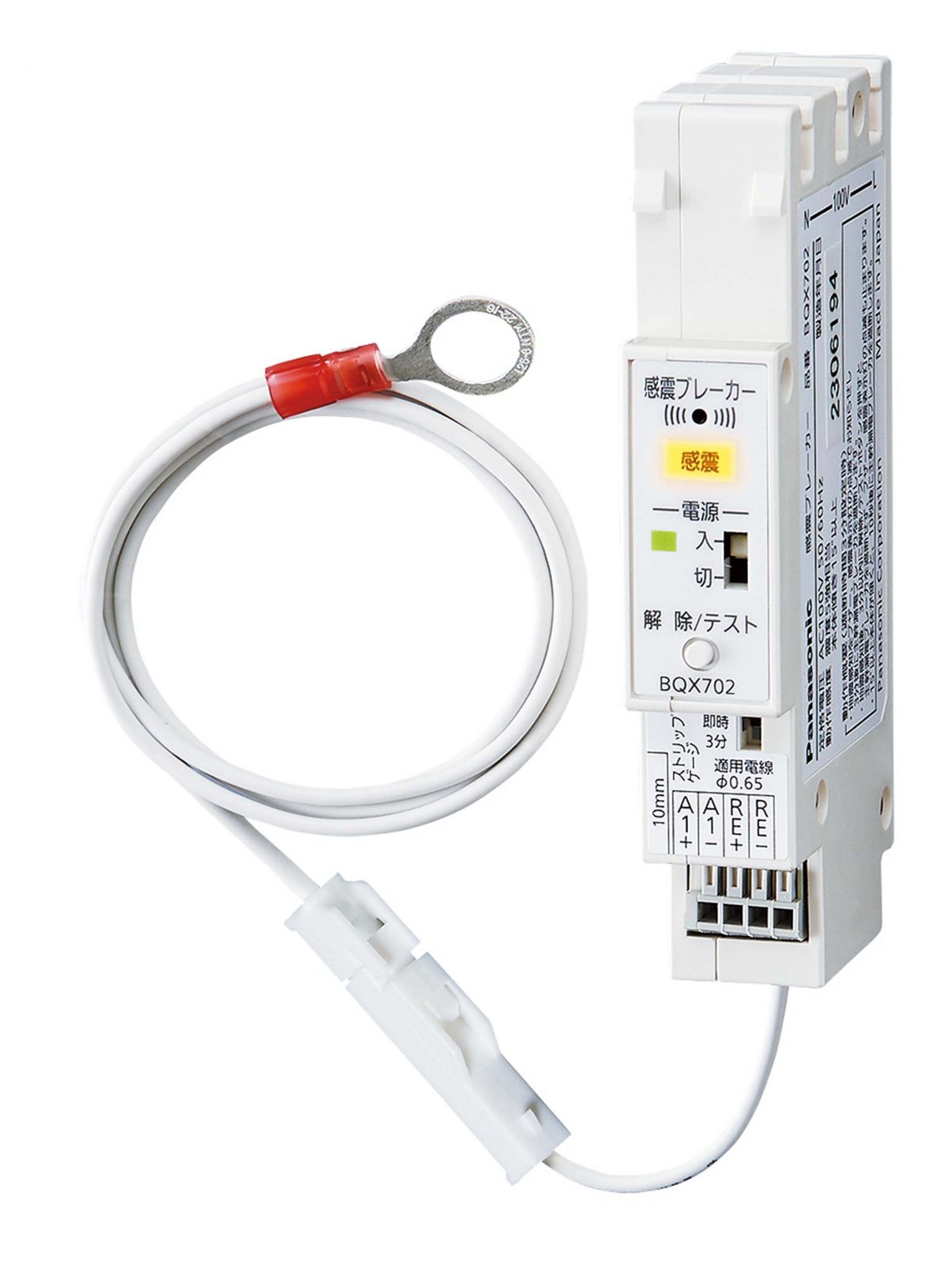

5.UPS(無停電電源装置)機能を搭載のものを選ぶ

「デスクトップパソコンや観賞魚のポンプなど、停電しては困るものを使用している場合は、停電によって電力が断たれた場合にも電力を供給できるUPS(無停電電源装置)の代替としてUPS機能を搭載したポータブル電源を使用することができます」

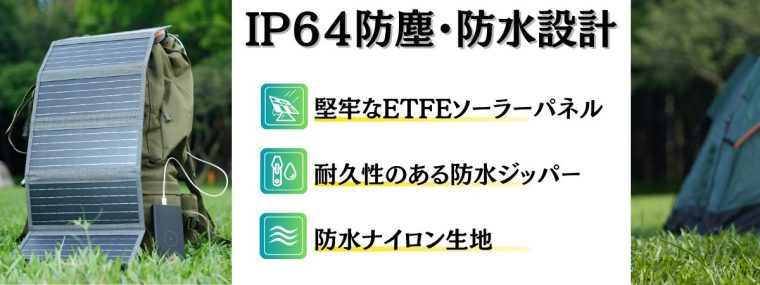

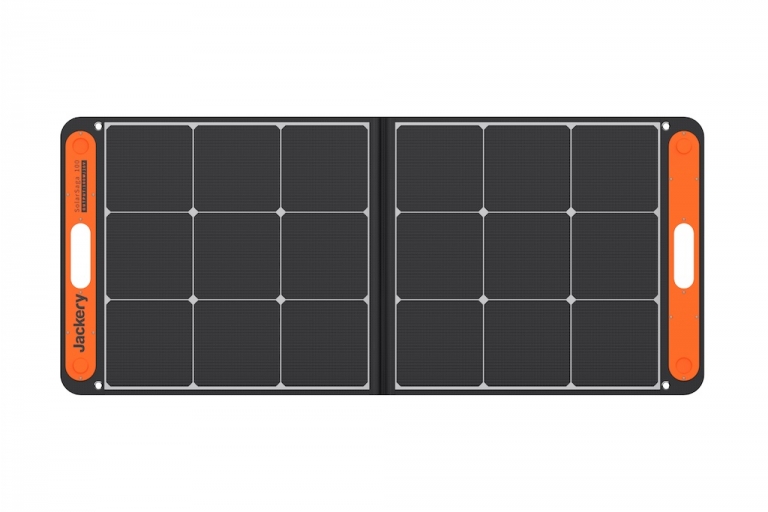

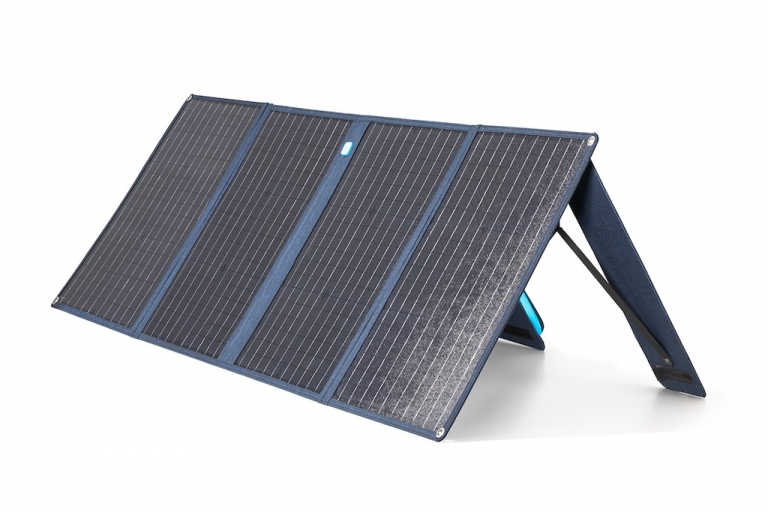

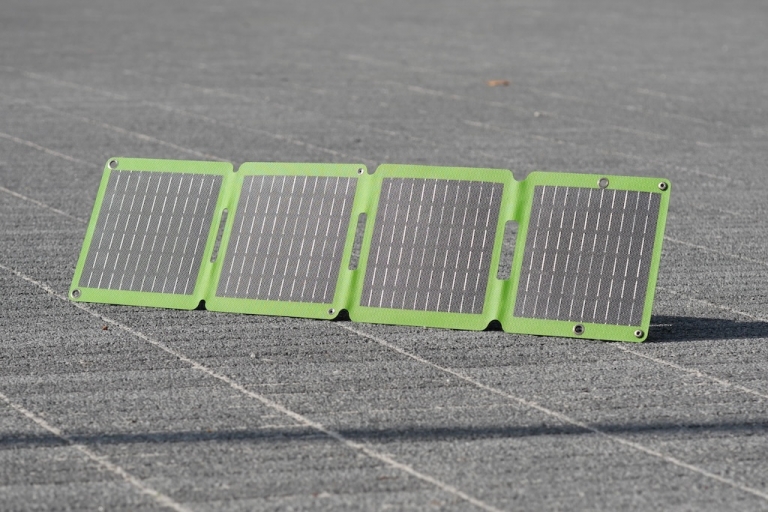

6.ソーラーパネル付きを選ぶ

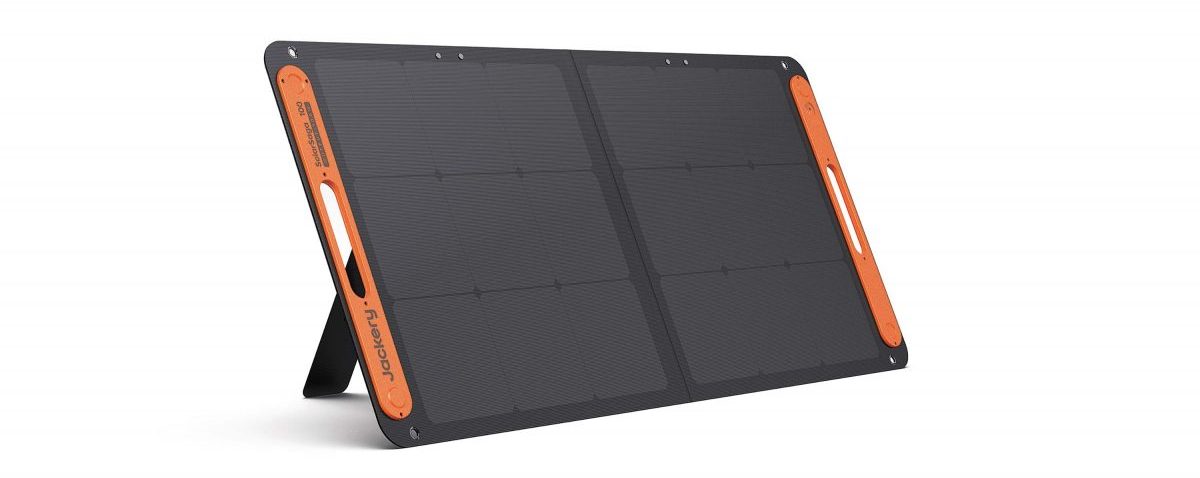

「ソーラーパネルがあれば、太陽光でポータブル電源を充電することができます。ポータブル電源とソーラーパネルは、それぞれ単体でも購入できますが、知識のある人でない限り接続が困難な場合もあります。別々に購入するのではなく、メーカーが「ソーラーパネル付きポータブル電源」として、セット売りしている製品を選ぶと安心です。ソーラーパネルの目安としては100Wのものがおすすめ。晴れた日にポータブル電源を充電して使用することができます」

ポータブル電源の容量は実際どのくらい必要?

気になるのが、どのくらいの量があれば、いざというときに電力が足りるのかということ。具体的な数値を教えていただきました。

「私はいつも『安心安全な信頼のおけるメーカーのなかから、ご自身の予算の範囲で、最大容量のものを選んでください』とみなさんにお伝えしています。そのうえで、用途に合わせた以下の選び方をご紹介します」

1.さまざま家電を使うなら

「パソコン、電気毛布、電気ケトルなど、家庭内のさまざまな家電を使う場合は、定格出力が『1500W』以上のものを選びましょう。日本ではAC100Vを供給する壁のコンセントの最大容量は1500Wだからです。専用コンセントが必要となる200V仕様のエアコンや冷蔵庫を除いては、ポータブル電源から1500Wの出力を得られれば、事実上すべての家電を動かすことができるようになります。『何に使うかは分からないが、どのような状況にも対応したい』という場合には、定格出力1500W以上の製品を選ぶと間違いありません。尚、それを『何時間使えるか』は『定格容量』により決まります。よって『定格出力1500W以上で、予算内で購入できる最も定格容量が大きい製品を選ぶ』といいでしょう」

2.スマートフォンを十分に充電できればいいなら

「定格出力が『1500W』以上の製品を選ぼうとすると10万円以上の製品になってきます。非常時には必要だけれども、予算が限られるし……と迷うくらいであれば、スマートフォンが充電できる容量を備えておくという考え方もあります。スマートフォンの充電を十分に行える機種を選び、かつ家電にも使えるかもしれない、というシチュエーションを考えるといいでしょう」

その目安は、というと……

「1回スマホをフル充電するのに必要な『5000mAh』×『7日分』=『35,000mAh』/1人分となるため、容量の最低基準を『1人あたり35,000mAh』とし、予算内で買える定格容量の一番大きな製品を選ぶのが良いと思います」

ポータブル電源の寿命を長持ちさせるには?

日常的に使用していると寿命が短くなるのでは、と不安に思う方もいるかもしれません。ポータブル電源を長く使い、かつ非常時に役立たせるにはどうしたらいいのでしょうか?

「ポータブル電源の寿命は、どれくらいの回数充電したか、またどれくらいの頻度で使うかによって変わってきます。一方で、ポータブル電源に使われているリチウムイオン電池は定期的に使わないと性能が落ちてしまいます。そういう意味では、非常時にちゃんと使いたいからこそ、日常使いで定期的に充放電をして性能を維持することはとても大切です。例えば、週に1回、フル放電したのち充電するくらいであれば、製品寿命と容量の減りはほとんど変わりません。ポータブル電源の寿命を維持するためにも定期的に使用することをおすすめします」

次のページでは、高荷さんに教えていただいた以上の判断基準と容量を満たす、大容量ポータブル電源のおすすめモデル8点を紹介します。

災害時に役立つ!

「大容量ポータブル電源」おすすめ8選

高荷さんに教えていただいた以上の判断基準と容量を参考に、編集部が厳選したおすすめのポータブル電源を紹介します。

・充電に時間をかけなくてOK! 他に類を見ない急速充電

Anker「Solix C1000 Portable Power Station」

13万9,900円(税込)

最短約1時間弱でフル充電ができるため、いざというときでも速やかに対応できます。例えば、台風の接近に備えたり、停電時に電力が供給されている場所に持っていき速やかに充電を終わらせることができます。また、同じ容量程度の製品に比べると約15%コンパクトなサイズなので場所をとりません。

【SPEC】

・バッテリー容量:1056Wh

・サイズ:約37.6×26.7×20.5cm

・重さ:約12.9kg

・100%満充電までの最短時間:約58分(ACコンセント)(専用アプリで超急速充電モード設定時)

・AC出力(定格/瞬間最大):1500W(50/60Hz)/2000W

・出力ポート構成:AC×6,USB-C×2,USB-A×2,シガーソケット×1

・電池素材:リン酸鉄リチウムイオン電池

・対応ソーラーパネル:有

・一般的なものより約6倍長持ちのバッテリーを採用し「毎日接続したまま」でも劣化を防ぐ

Anker「521 Portable Power Station (PowerHouse 256Wh)」

2万9,900円(税込)

リン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセル(バッテリーを構成する個々の電池)を採用しているため、一般的なポータブル電源よりも約6倍の寿命があります。さらに、充電しながらほかの機器をつないで使えるため、日常的に充電しっぱなしにすることで常にフル充電をしておくことができます。

【SPEC】

・バッテリー容量:256Wh

・サイズ:約21.6×21.1×14.4cm

・重さ:約3.7kg

・100%満充電までの最短時間:約2.5時間(ACアダプタ+USB充電器)

・AC出力(定格/瞬間最大):100W~(50/60Hz)/300W

・出力ポート構成:AC×2,USB-C×1,USB-A×2,シガーソケット×1

・電池素材:リン酸鉄リチウムイオン電池

・対応ソーラーパネル:有

・ほぼすべての家電製品を稼働! 同時にいくつもの家電を使える

Jackery「ポータブル電源 1000 Plus」

16万8,000円(税込)

1264Whの大容量と2000Wの定格出力ができるため、ノートパソコンを使いながら同時に電子レンジを使うことも可能な頼もしい製品です。さらにバッテリーを最大3個まで追加でき、1.2kWhから最大5kWhまで拡張できます。後からカスタマイズできれば必要なときに追加できるので安心ですね。

【SPEC】

・バッテリー容量:1264Wh

・サイズ:約35.6×26.0×28.3cm

・重さ:約14.5kg

・100%満充電までの最短時間:約1.7時間(ACコンセント)

・AC出力(定格/瞬間最大):100V~(50/60Hz)/2000W

・出力ポート構成:AC×3,USB-C×2,USB-A×2,シガーソケット×1

・電池素材:リン酸鉄リチウムイオン電池

・対応ソーラーパネル:有

・アプリで遠隔操作できる! リュックに入れて身軽に持ち運べるのもポイント

Jackery「ポータブル電源 300 Plus」

3万9,800円(税込)

リュックの中に入れて持ち運べるほどコンパクトなため、キャンプや避難所にいつでも持っていくこともできるサイズです。アプリを使えば遠隔での操作も可能。製品のディスプレイを見ることなく、使用可能な時間や、出力と入力の状況などを確認することができます。

【SPEC】

・バッテリー容量:288Wh

・サイズ:約23.0×15.5×16.7cm

・重さ:約3.75kg

・100%満充電までの最短時間:約2時間(ACコンセント)

・AC出力(定格/瞬間最大):100V~(50Hz/60Hz),3A,300W

・出力ポート構成:AC×1,USB-A×2,シガーソケット×1

・電池素材:リチウムイオン電池

・対応ソーラーパネル:有

・ソーラーパネルを利用すれば太陽光とACを同時に充電できる

BLUETTI「AC180 大容量ポータブル電源 」

14万8,000円(税込)

本体の両脇に取っ手がついているため、手軽に持ち運べるデザインとなっています。約1時間で1日分の電力を充電することできるほか、ソーラーパネルを使えばさらに充電時間を短縮することが可能に。

【SPEC】

・バッテリー容量:1152Wh

・サイズ:約34.0×24.7×31.7cm

・重さ:約16kg

・80%充電までの最短時間:約45分(ACコンセント)

・AC出力(定格/瞬間最大):4×100V/18A、合計1,800W/2700W

・出力ポート構成:AC×4,USB-C×1,USB-A×4,シガーソケット×1,ワイヤレス充電×1

・電池素材:リン酸鉄リチウムイオン電池

・対応ソーラーパネル:有

・停電時にも速やかに電力を回復するUPS機能搭載

BLUETTI「AC2A 超小型ポータブル電源」

2万9,800円(税込)

停電が起きた場合でも0.02秒の速さで切り替えができ、瞬間的に電力を回復するため、留守中の水槽内のポンプなど突然使用できなくなると困る製品につなげておけば、安定した電力を供給してくれるので安心です。

【SPEC】

・バッテリー容量:204.8Wh

・サイズ:約25.0×15.0×18.0cm

・重さ:約3.6kg

・100%満充電までの最短時間:約1.4時間(ACコンセント)

・AC出力(定格/瞬間最大):2×100V/3A、合計300W/600W

・出力ポート構成:AC×2,USB-C×1,USB-A×2,シガーソケット×1

・電池素材:リン酸鉄リチウムイオン電池

・対応ソーラーパネル:有

・家族が増えたり用途が変わったり…後からバッテリーを増設できる

EcoFlow「DELTA 2|デルタ 2」

14万3,000円(税込)

家族が増えたり、使ってみて足らないなと感じたときに、ケーブルを介してエクストラバッテリーをつなぐだけで、容量を最大3400Whまで増やすことができます。そのほか、折りたたみ式ソーラーパネル、スマート発電機などさまざまな同社製品と連携させることにより使用するシチュエーションも増えていきます。

【SPEC】

・バッテリー容量:1024Wh

・サイズ:約40.0×21.1×28.1cm

・重さ:約12kg

・100%満充電までの最短時間:約80分(ACコンセント)

・AC出力(定格/瞬間最大):1500W~(50/60Hz)/X-Boost機能をオンで最大1900W

・出力ポート構成:AC×6,USB-C×2,USB-A×4,シガーソケット×1

・電池素材:リン酸鉄リチウムイオン電池

・対応ソーラーパネル:有

・高い安全性をクリア! 安心して使うことができる

EcoFlow「RIVER 2|リバー 2」

2万9,900円(税込)

同社のバッテリーは電圧、電流、温度などを高いレベルでモニタリングした保護機能の高い安全性能が特徴。高い安全基準をクリアし、国際安全認証機関であるTV Rheinland(テュフ・ラインランド)からポータブル電源業界では初となる安全認証を取得した安全安心な製品です。

【SPEC】

・バッテリー容量:256Wh

・サイズ:約24.5×21.5×14.5cm

・重さ:約3.5kg

・100%満充電までの最短時間:約1時間(ACコンセント)

・AC出力(定格/瞬間最大):100-120V(50/60Hz)/8A

・出力ポート構成:AC×2,USB-C×1,USB-A×2,シガーソケット×1

・電池素材:リン酸鉄リチウムイオン電池

・対応ソーラーパネル:有

日頃から大容量ポータブル電源に使い慣れておけば、いざというときでも戸惑うことなく、安心し活用することができます。また、頻繁に使用しているほうがバッテリーを長持ちさせてくれるとなれば、積極的に使いたいと思えるのでは。災害時には必ずと言っていいほど必要となるアイテム。この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか?

Profile

備え・防災アドバイザー / 高荷智也

合同会社ソナエルワークス代表。「備え・防災は日本のライフスタイル」をテーマに「自分と家族が死なないための防災対策」を体系的に解説するフリーの防災専門家。講演・執筆・メディア出演も多く、防災YouTuberとしても活動をしている。著書に『今日から始める家庭の防災計画』(徳間書店)ほか多数。

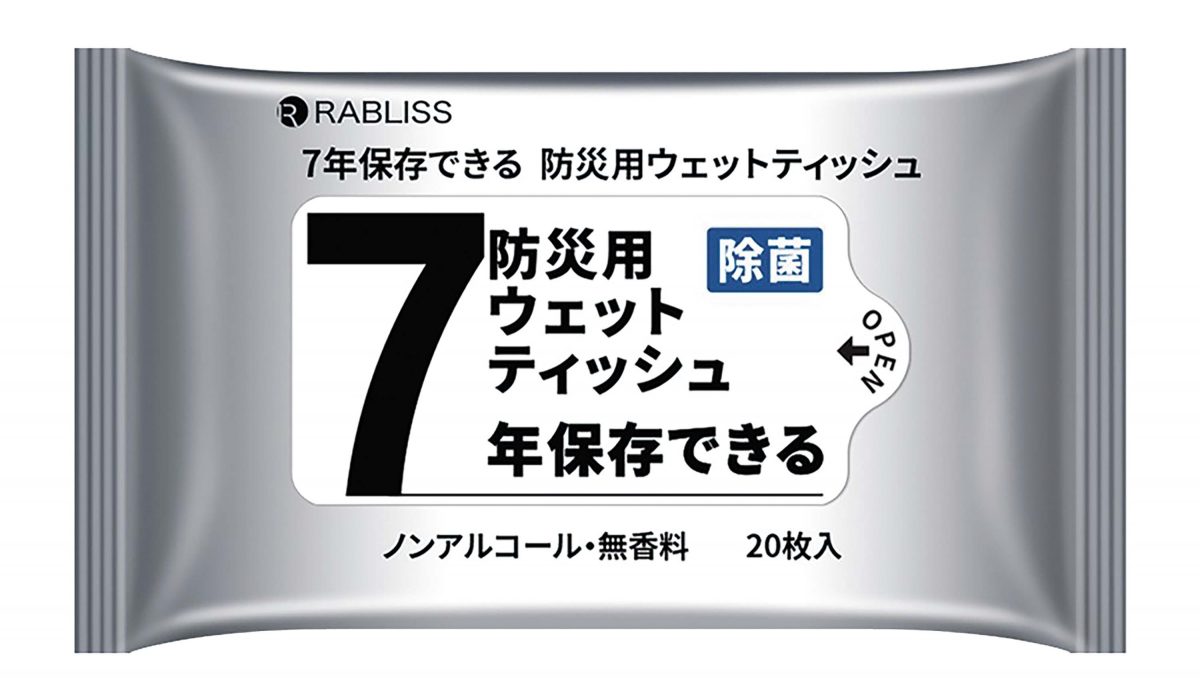

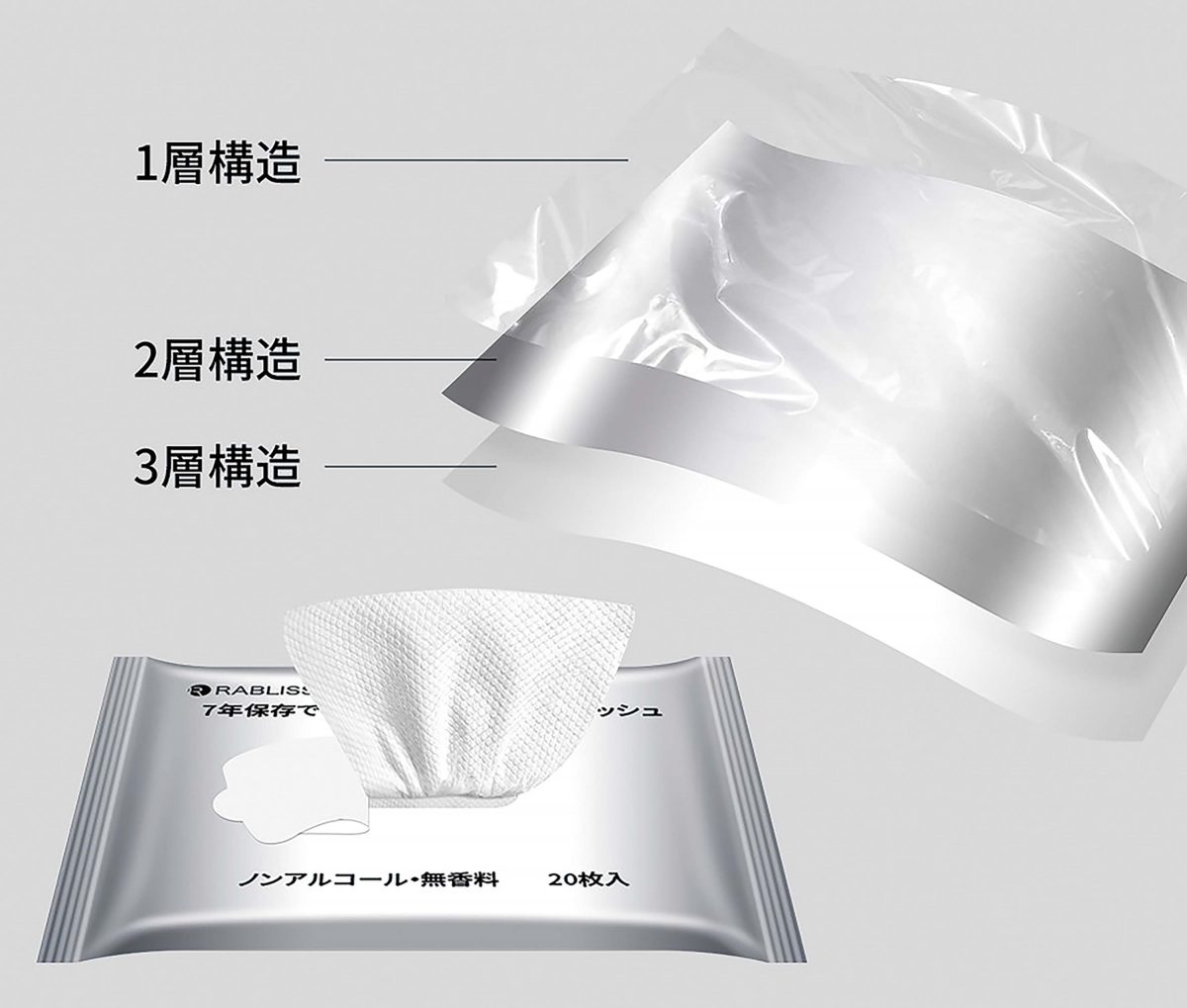

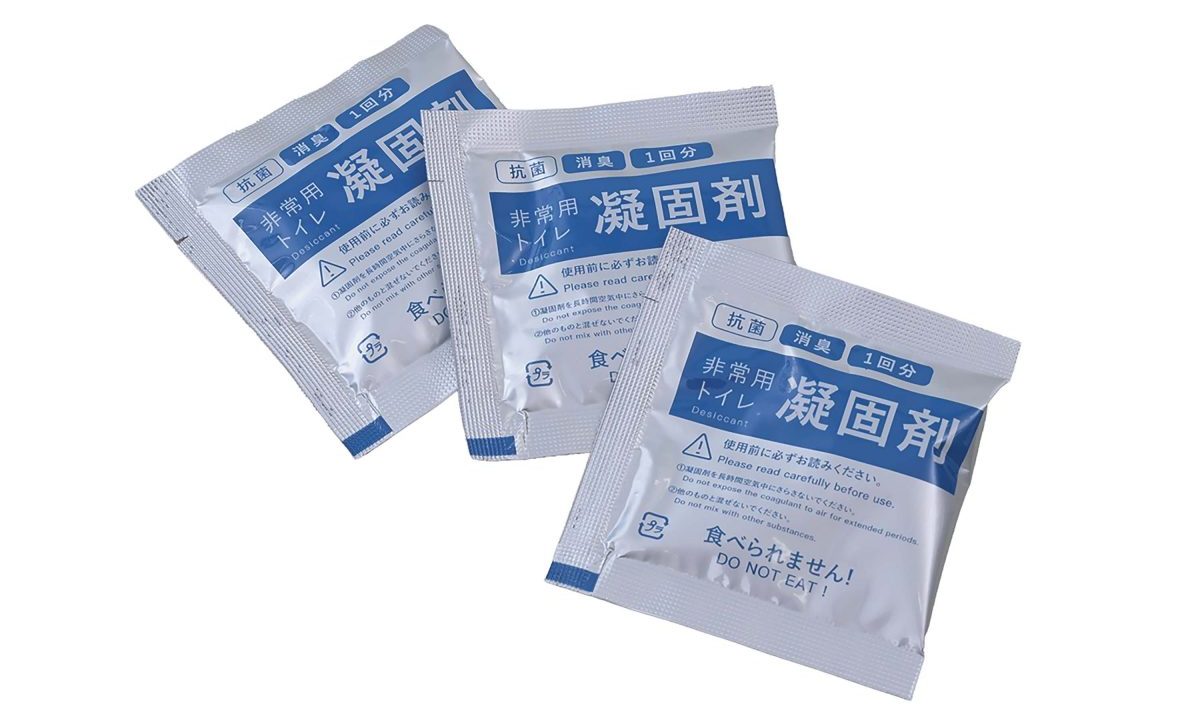

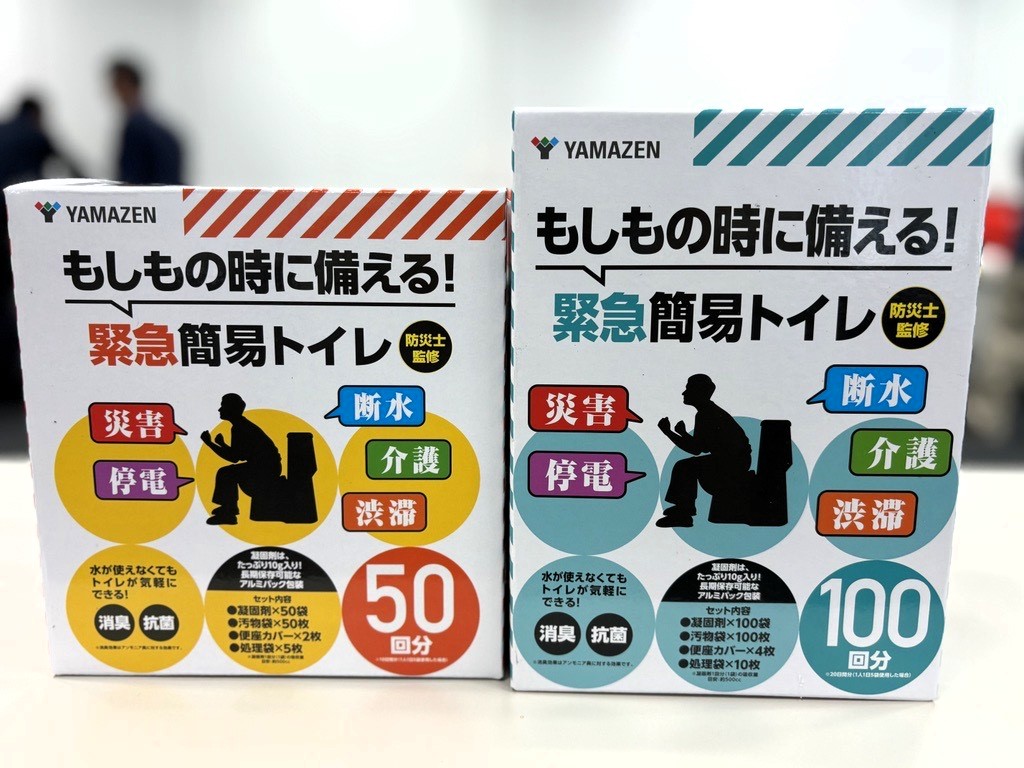

災害時、断水が長期化しても清潔に過ごすための防災グッズ5選

災害時、断水が長期化しても清潔に過ごすための防災グッズ5選