日当たりや防犯面から、アパートやマンションでの1階暮らしを敬遠する人は少なくないでしょう。とくに女性が1階で暮らすには、何かと気にすることが多いもの。とはいえ、1階の物件にはメリットもあります。

不安やデメリットを解消し、1階ならではのメリットを享受するには? とくに女性にとって気になる防犯対策について、防犯設備士で株式会社COREgaE代表取締役の伊藤好子さんに教えていただきました。

知っておきたい、 はじめに、1階に暮らすメリットとデメリットを教えていただきました。

メリット ・家賃が相場より安い

「同じ物件でも、高層階と1階とでは、1階にある部屋のほうが賃料が安い傾向があります。また、建物の外部に出やすく、入りやすいことは、火災など万が一のときに強みとなります」(防犯設備士・伊藤好子さん、以下同)

デメリット ・外に干している洗濯物で住人の性別が判断されやすい

「外にアクセスしやすいという1階暮らしのメリットは、裏を返せば侵入者にとっても出入りしやすい環境ということ。同じ1階でも、オートロック付きの物件とそうではない物件では危険度に差が出ます。建物のセキュリティーの質は家賃に相対的に比例するため、そのあたりも考慮しながら1階暮らしについて考えてみると良いでしょう」

1階の物件を選ぶときに

やはり家賃の安さや外へのアクセスの良さは魅力。そこでこれから物件を探す際に1階を選ぶなら、どのようなことに気をつけたらいいのでしょうか?

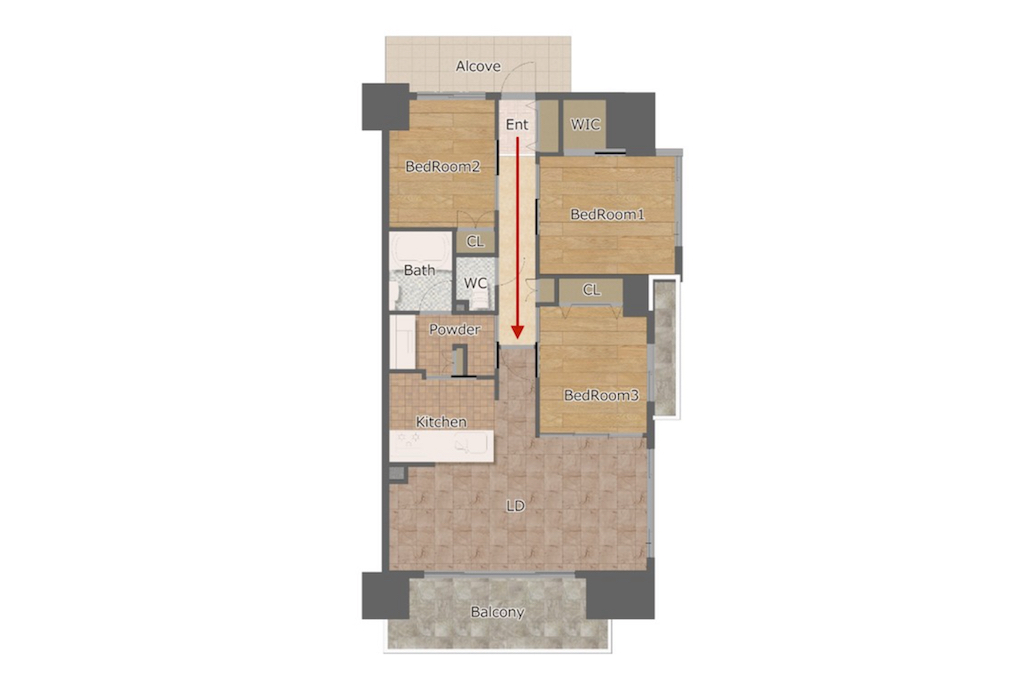

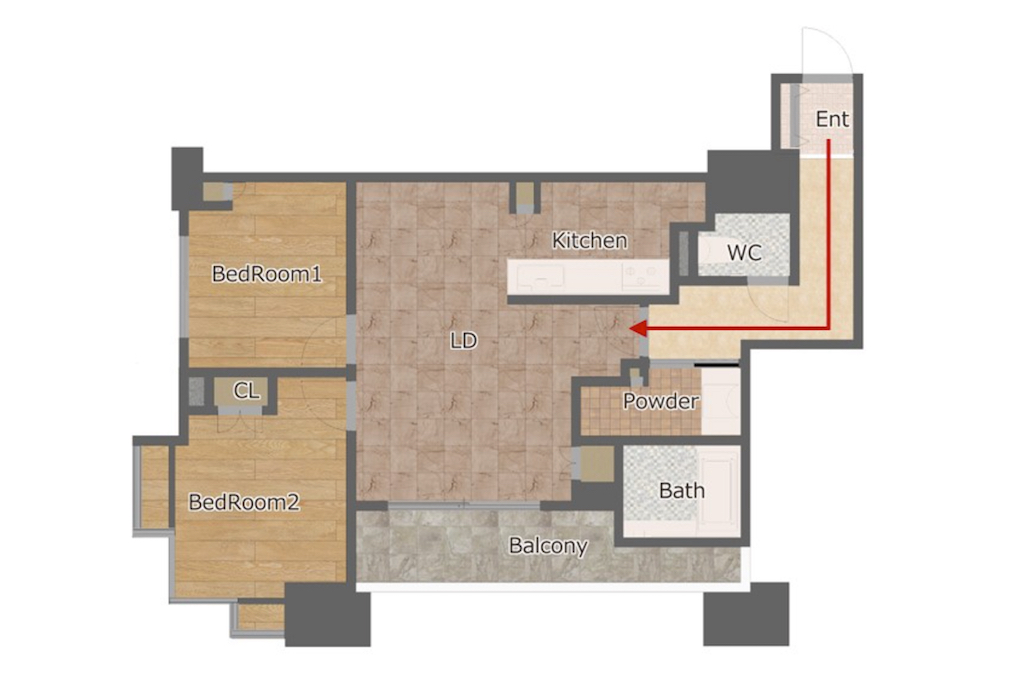

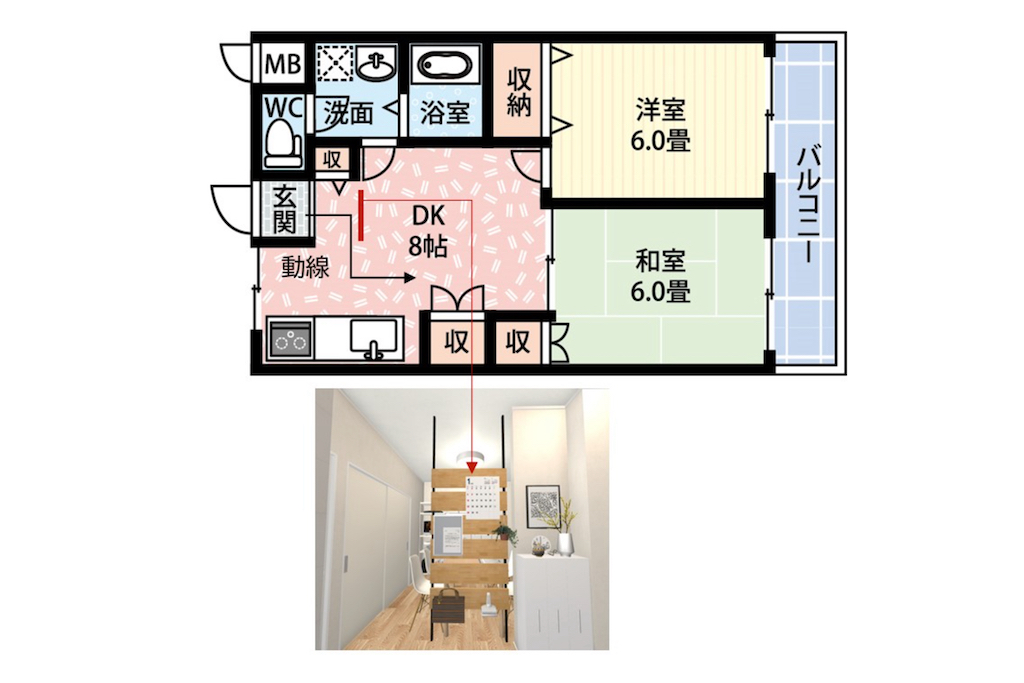

1.侵入口になりそうな場所の状況を確認する ・ベランダが設けられているか 「ベランダがあることにより、道路と部屋の間に間隔が空くため、容易に侵入できません。ベランダから侵入しようとしている人物がいたら、それこそ怪しいですよね。目撃されるリスクが高ければ高いほど、侵入者は避ける傾向にあります。逆に、塀などがなく、通りに窓が接している建物は、通りに人がいても不自然ではないため、侵入しやすくなります」

・物干しの位置が外から見えるか 「侵入者は、洗濯物によって、性別や家族構成をチェックしています。古い物件の場合、物干しざおを取り付ける位置が腰壁より高い場所にあることが多いため、外からも見えやすくなります。最近は、物干しざおの位置が腰壁より低く、洗濯物が通りを行き交う人の視線に入らない工夫がされている物件が多いです」

・窓に格子がついているか

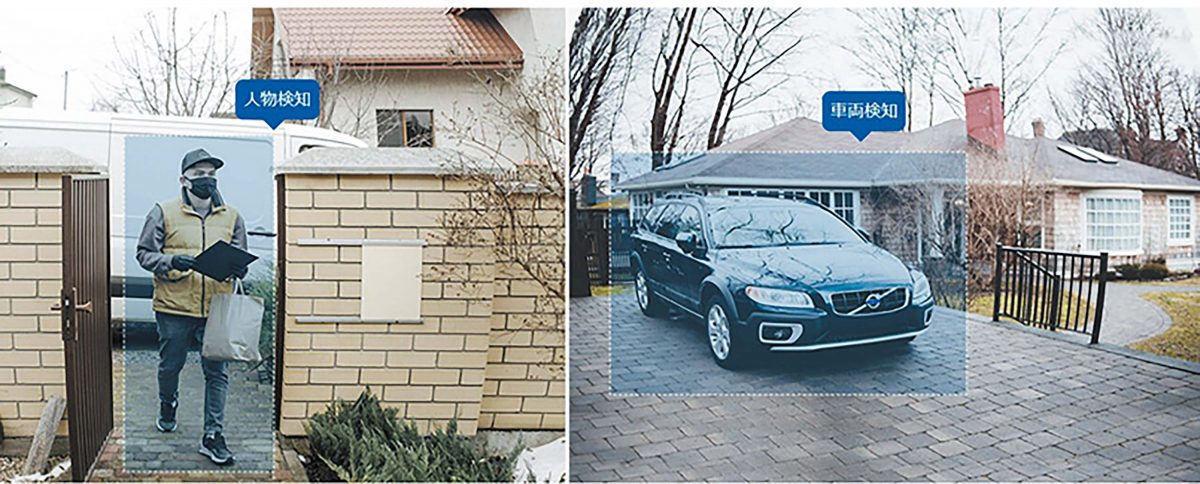

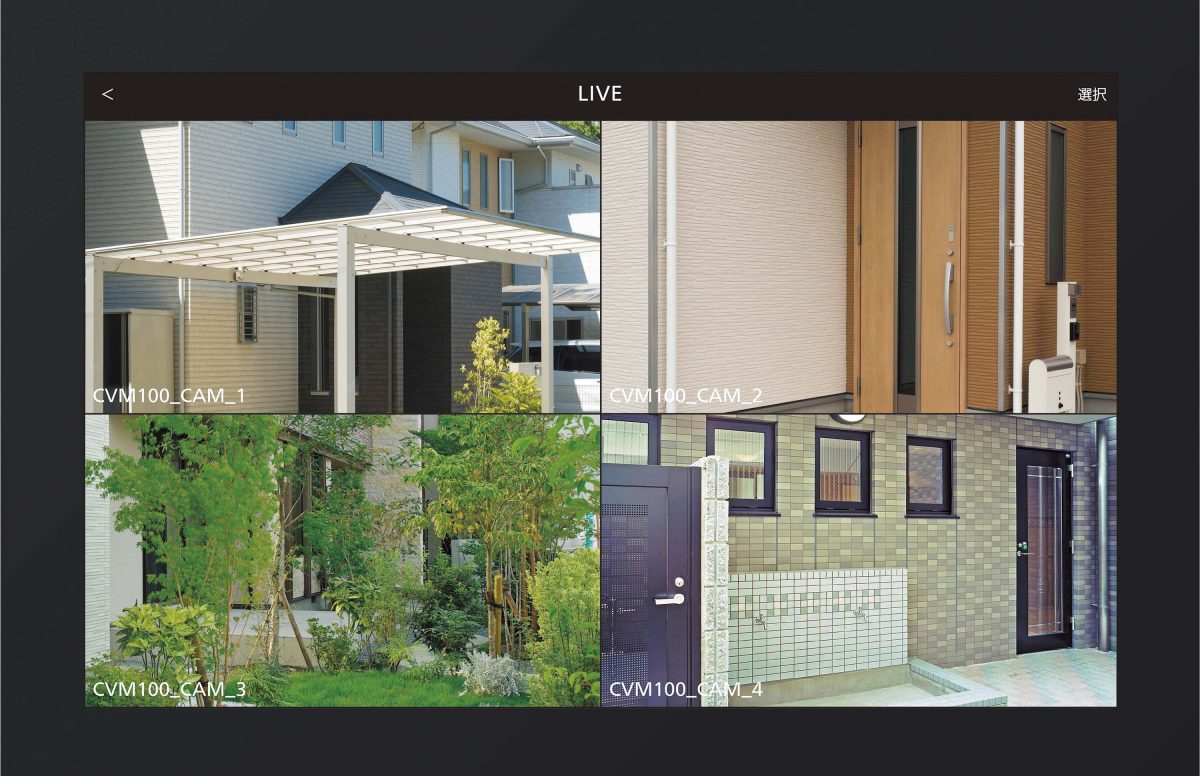

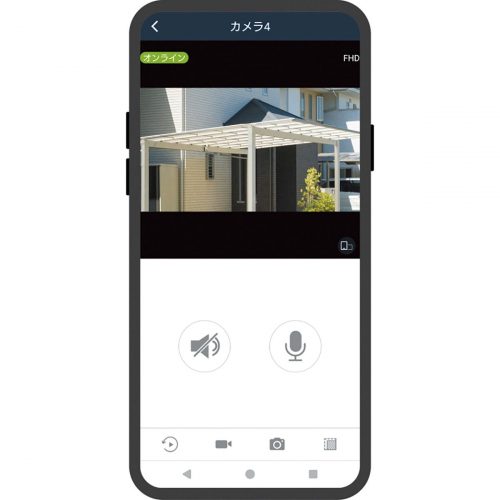

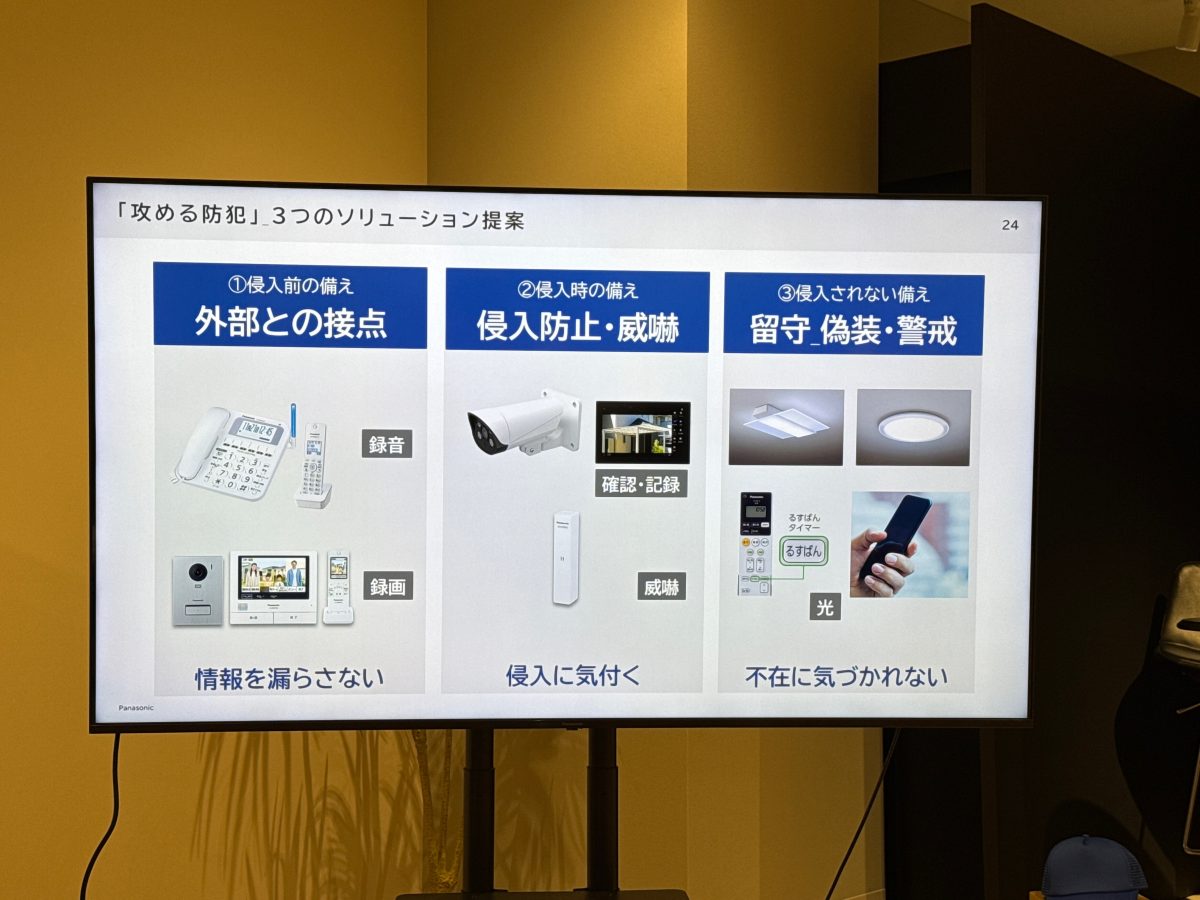

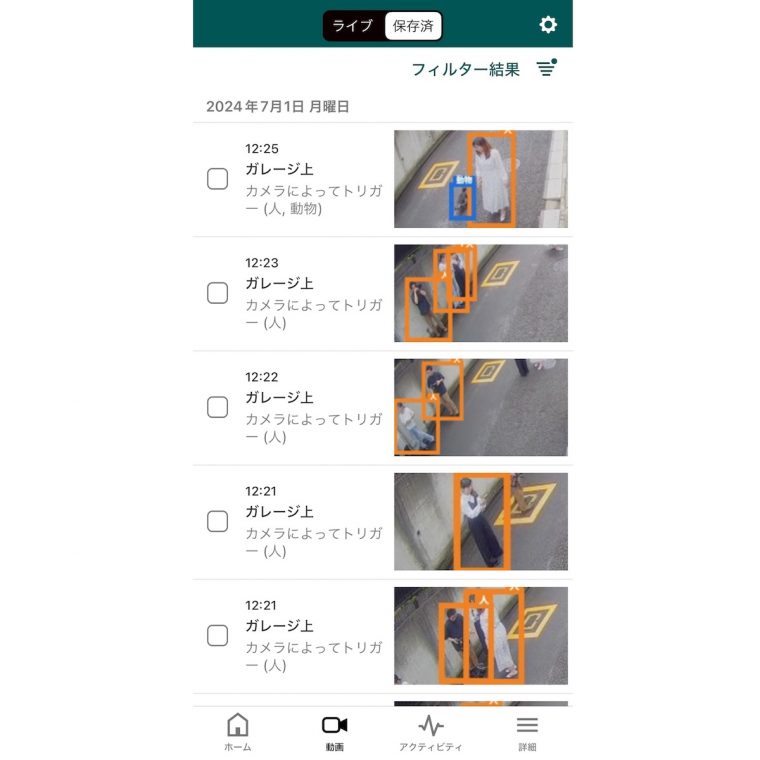

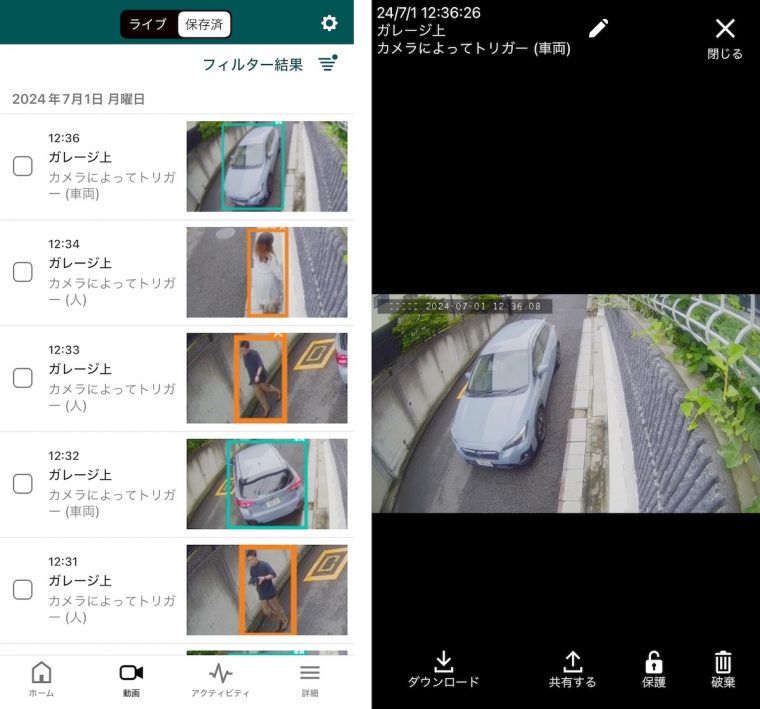

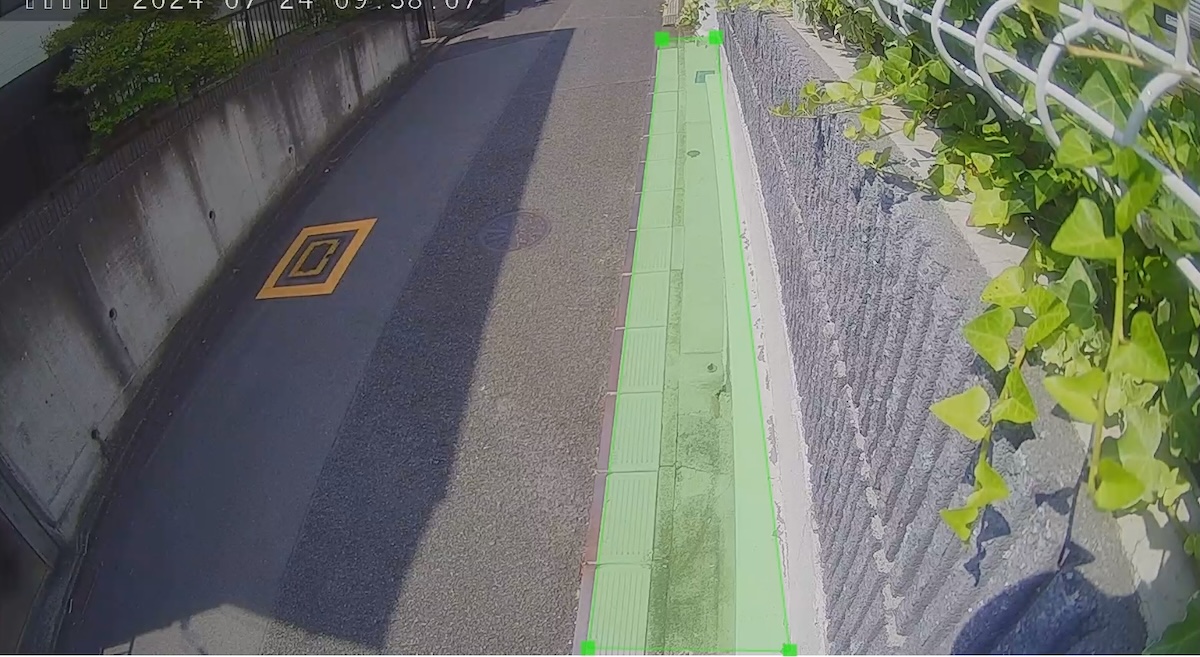

2.建物の防犯設備を確認する 「建物のエントランスや死角になる場所に防犯カメラ、センサーライト、オートロックなどの設備があるかどうかを内見のタイミングで確認しておきましょう。最近では、都心部の賃貸マンションでも、窓にシャッターが付いている建物が多くなってきました。シャッターをしっかりと閉めておけば、室内の様子は外から見ることはできませんし、ガラスを割られることもありません」

3.家の近くにある施設を確認する 「コンビニの明かりが届く距離の物件であれば、24時間明るく照らされているため、防犯の面では有利になります。交番が近くにあれば尚のこと安心です。

防犯のプロが教える 1階に暮らす場合どのようなことに気をつけたほうが良いのでしょうか? 具体的な防犯対策について教えていただきました。

「1階暮らしに関わらず、まず女性にもっとも意識して欲しいことが、道を歩いている時は『背後に目を向ける』ことです。帰り道に人が後ろや横を歩いている場合、相手が男性女性に関わらず、誰が歩いているのだろう……とおもむろに振り返り、相手の性別確認をしながら先ずは真後ろより斜めに離れ、距離を置いて歩くことにより警戒心を強めることや自分自身のいざという時の逃げられる距離も保つように心がけましょう。歩きスマホやヘッドホンで音楽を聴きながら歩くこともやめましょう。

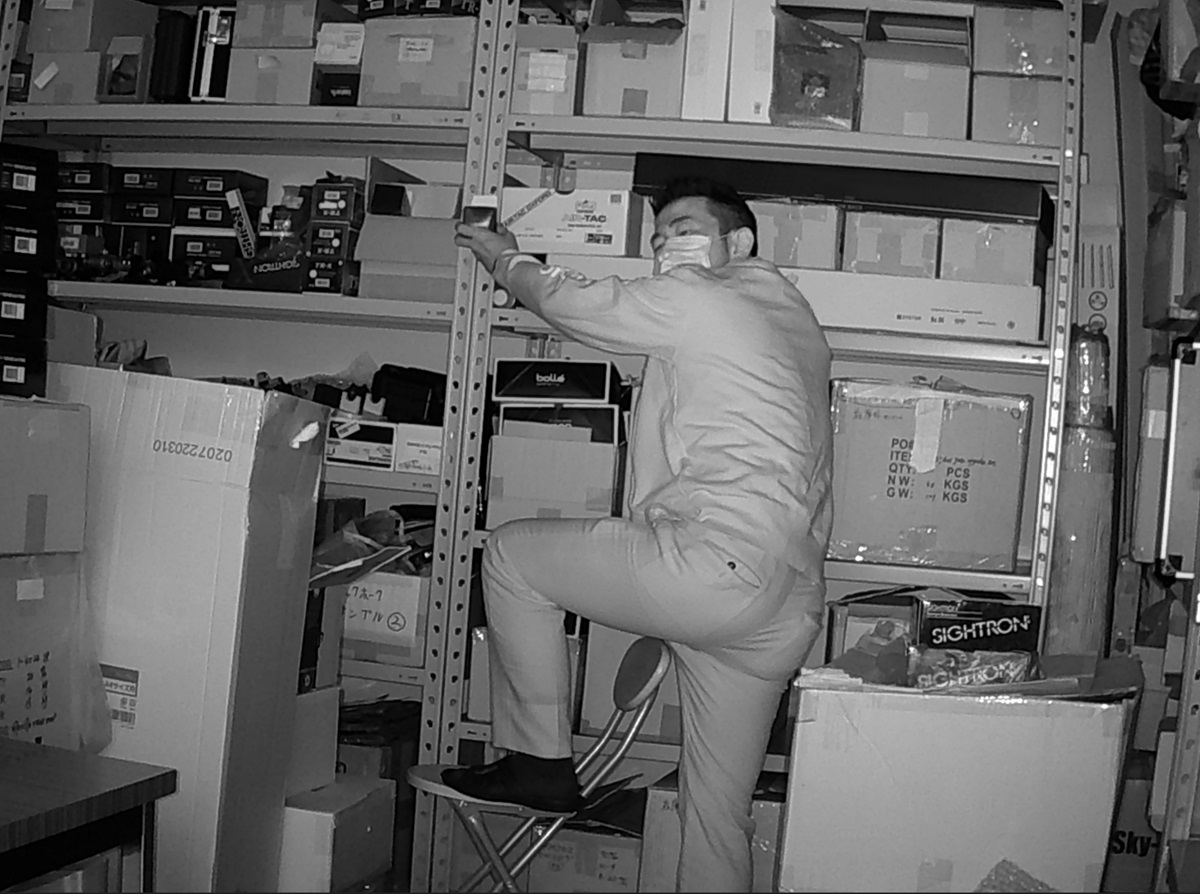

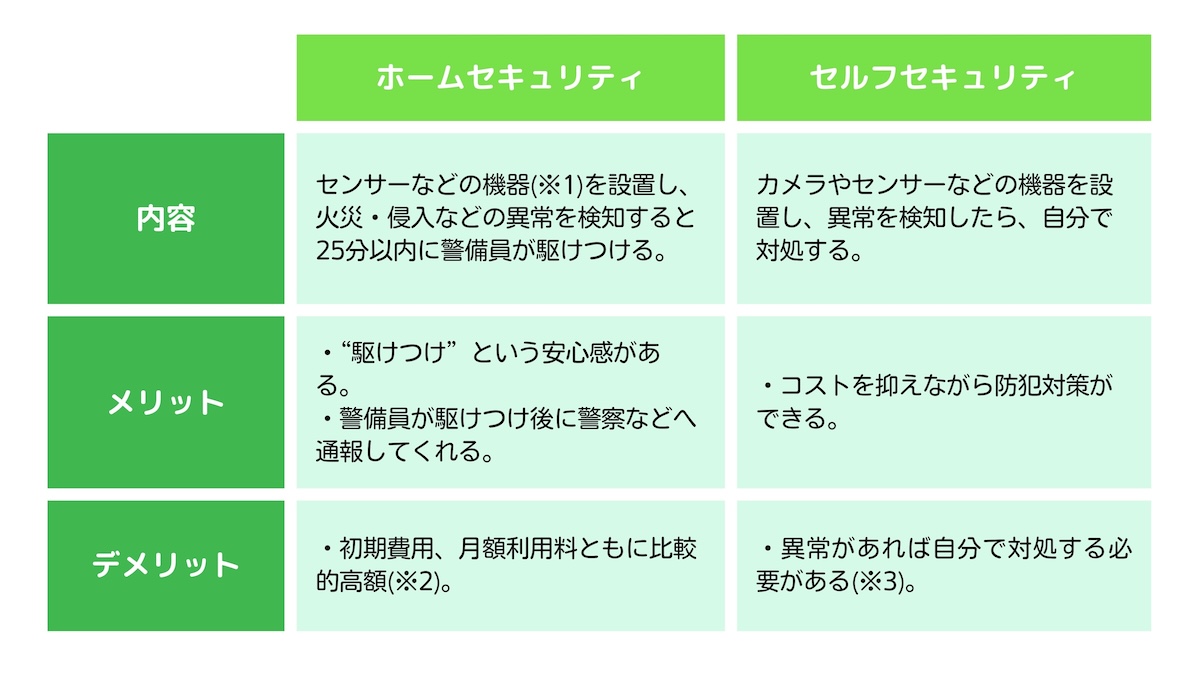

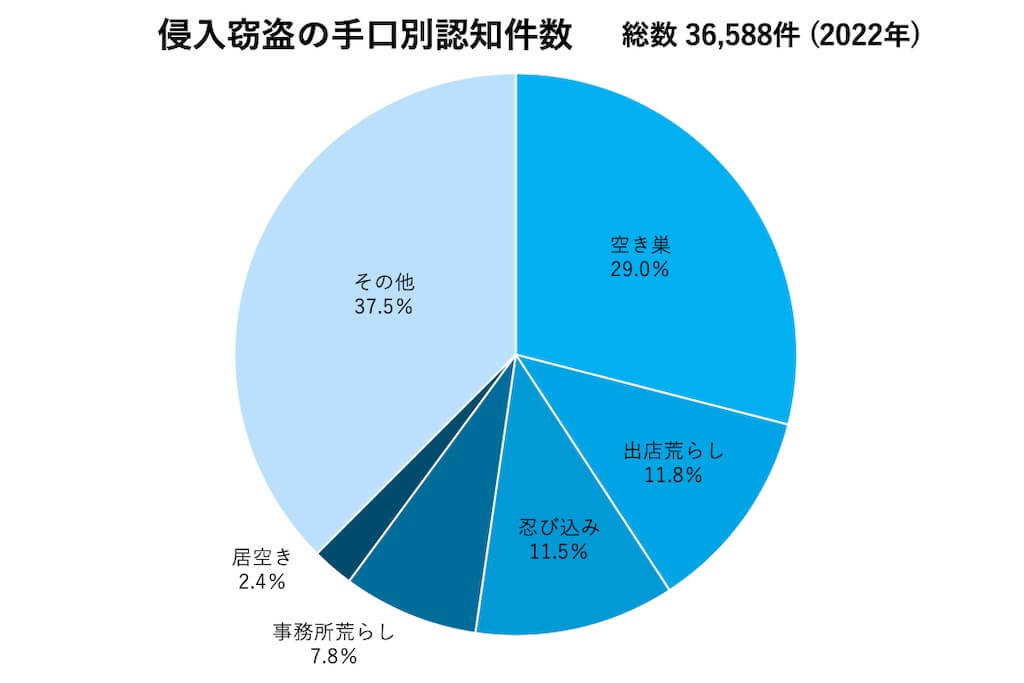

また、空き巣とよく似た犯罪として、居空き(いあき)にも注意が必要といいます。

「空き巣は住人が家を留守にしている間に侵入するのに対し、居空きは住人が家にいる間に侵入してきます。侵入者に遭遇しないためにも、事前の対策が必要不可欠なのです」

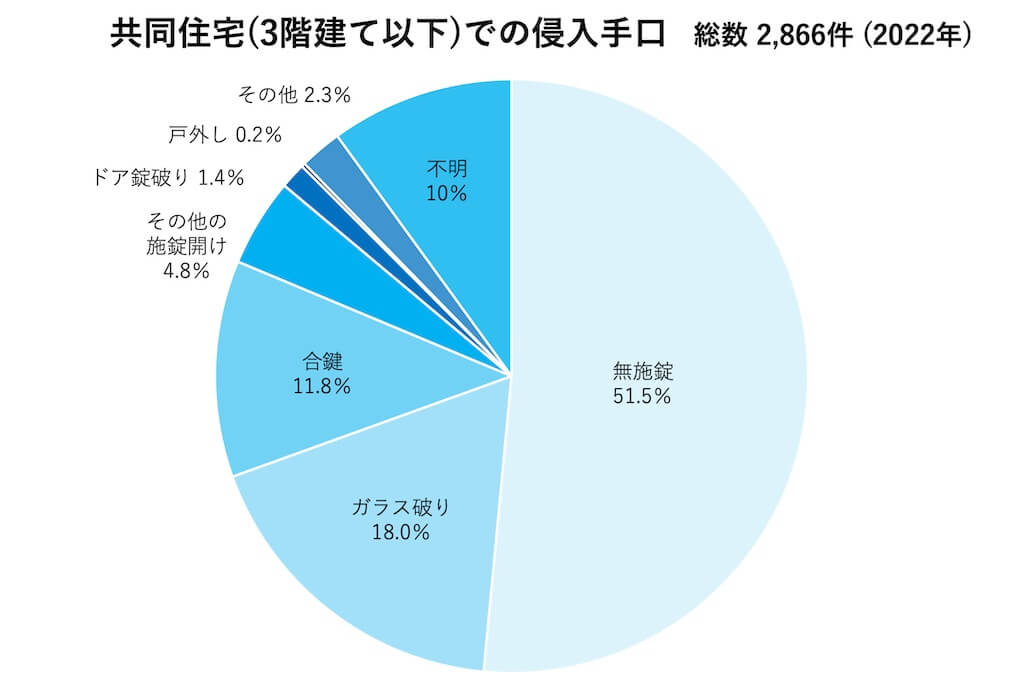

出典=警察庁「住まいる防犯110番」

1.侵入するまでの時間がかかるようにする

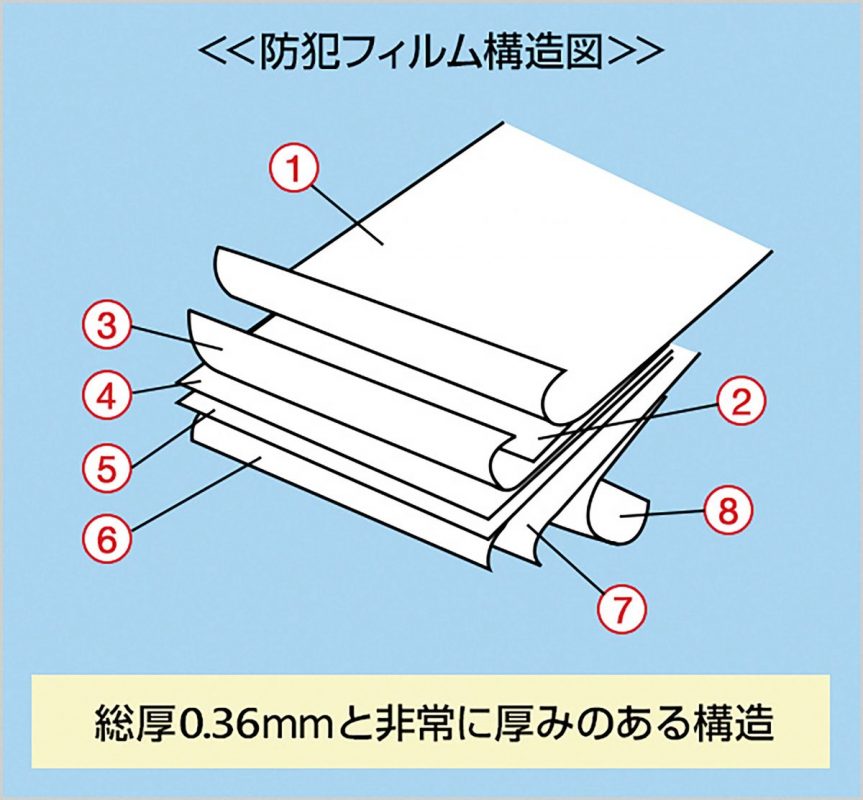

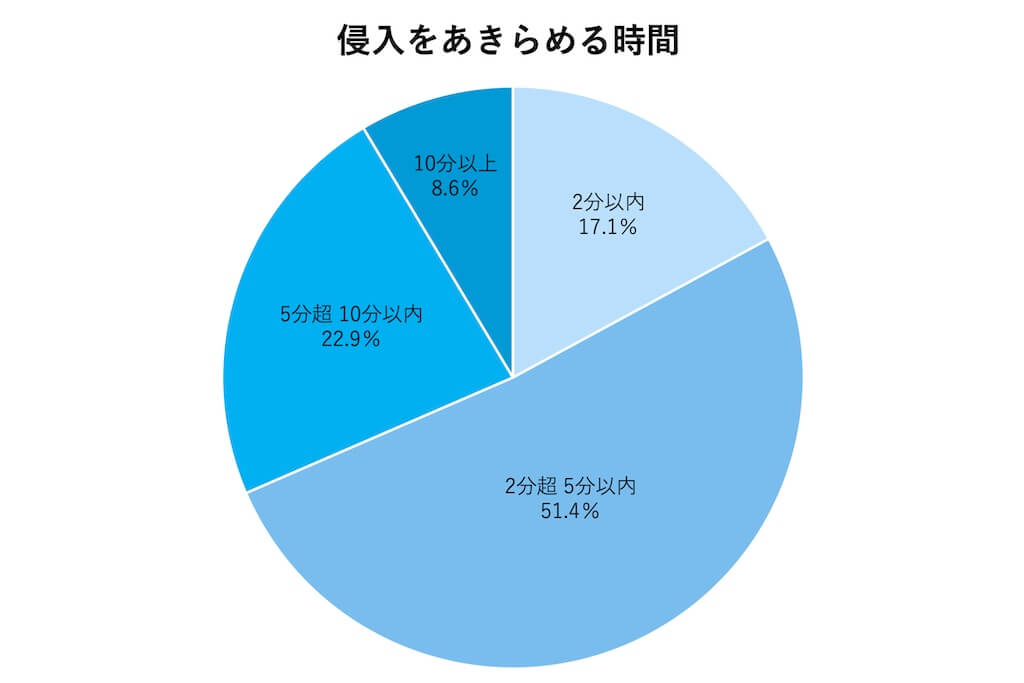

「侵入者は入りやすく逃げやすい家を探しています。2分〜5分の間に侵入をあきらめるケースは7割にのぼります。つまり、多くの侵入者は5分以内に侵入できない場合はその家への侵入を断念する確率が高いのです」

出典=警察庁「住まいる防犯110番」

【対策】外出時は鍵を必ずかける

出典=警察庁「住まいる防犯110番」

【対策】玄関は1ドア2ロックを心がける

編集部が選んだおすすめ防犯アイテム

【対策】窓用の補助錠をかける

編集部が選んだおすすめ防犯アイテム

【対策】窓用の防犯フィルムを貼る

編集部が選んだおすすめ防犯アイテム

【対策】室内の窓の前にパイプラックを設ける 「侵入口になりそうな窓があるとき、そこに洗濯物を干さない場合は、窓の前にパイプラックの家具を設置し、部屋の中に格子の役割を作るのも一つの手です。タンスなどを置くと窓の開閉ができなくなってしまいますが、パイプラックであれば、隙間から窓を開けることができます」

2.音と光を利用する

「侵入者は音と光を嫌がります。また、犯罪を犯すときは少なからず緊張状態にあるため、侵入者は想定外のことが起きることを嫌がります」

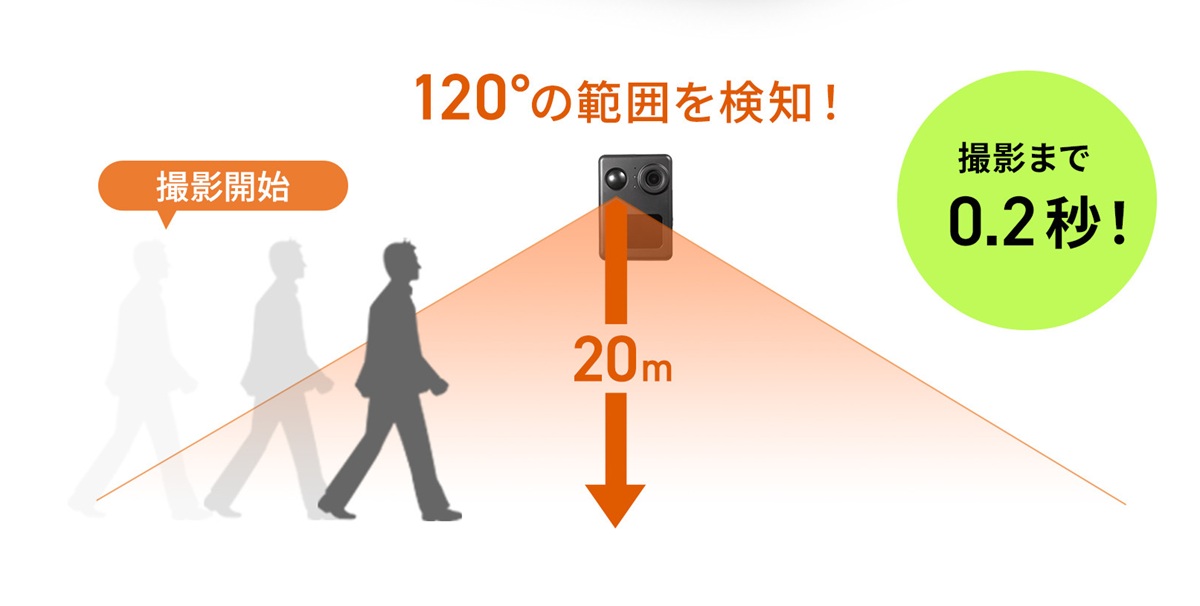

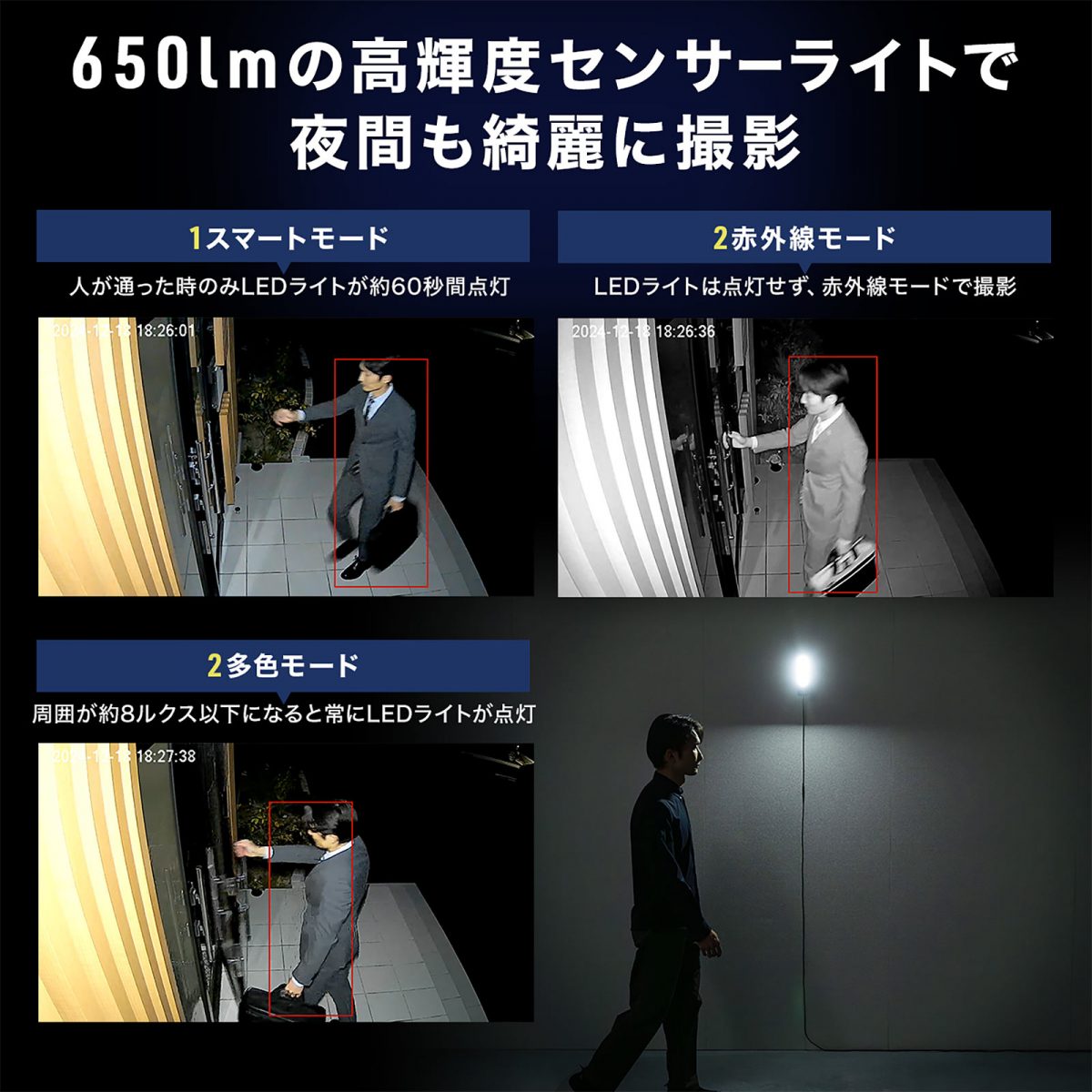

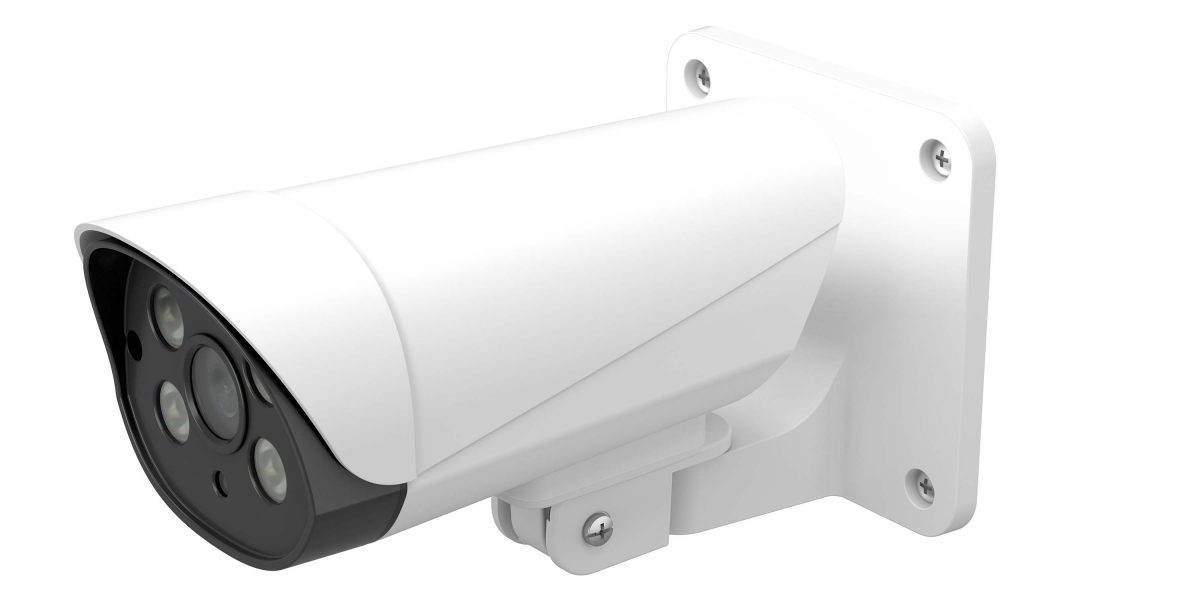

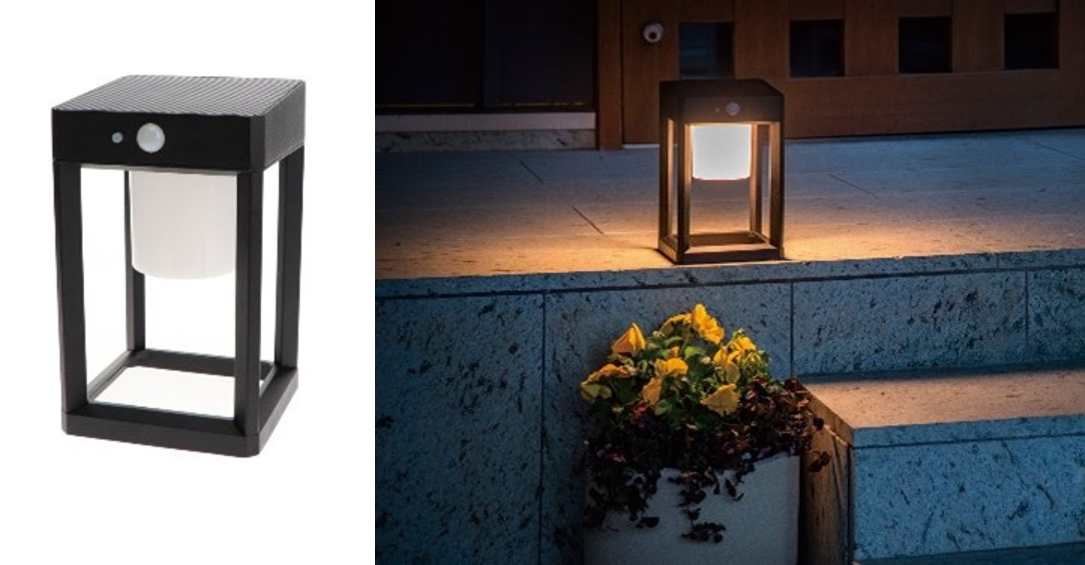

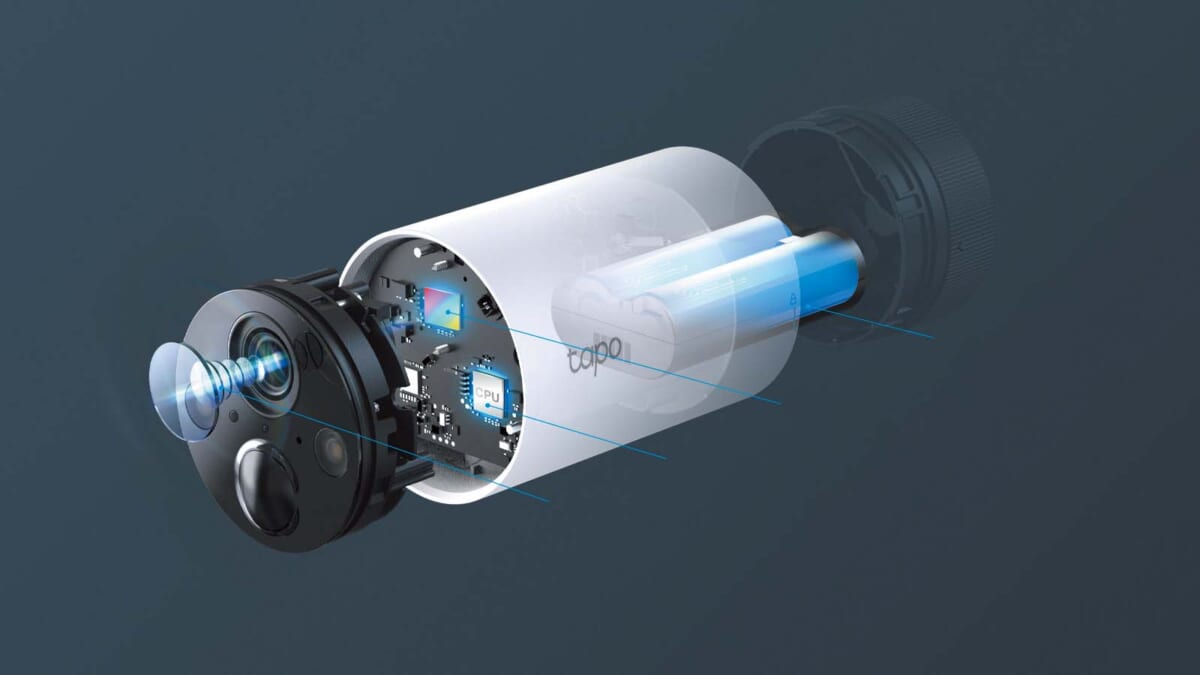

【対策】家の外や内側を明るくしておく 「侵入者は目立ちにくい場所を好んで選びます。人感センサーにより人が通るとパッと照射されるセンサーライトがあれば、暗いところでも目立つため嫌がります。電気工事をしなくても済む乾電池式のものがあり、クランプ台による固定で細いパイプの柱などに固定することもできます。ただ、家の外側になるため賃貸の場合は許可をもらう必要があります。であれば、部屋の中、玄関付近の電球を人感センサー付きのものに交換するのもおすすめです。侵入したときに、灯りがつけば侵入を躊躇させる時間をかせげます」

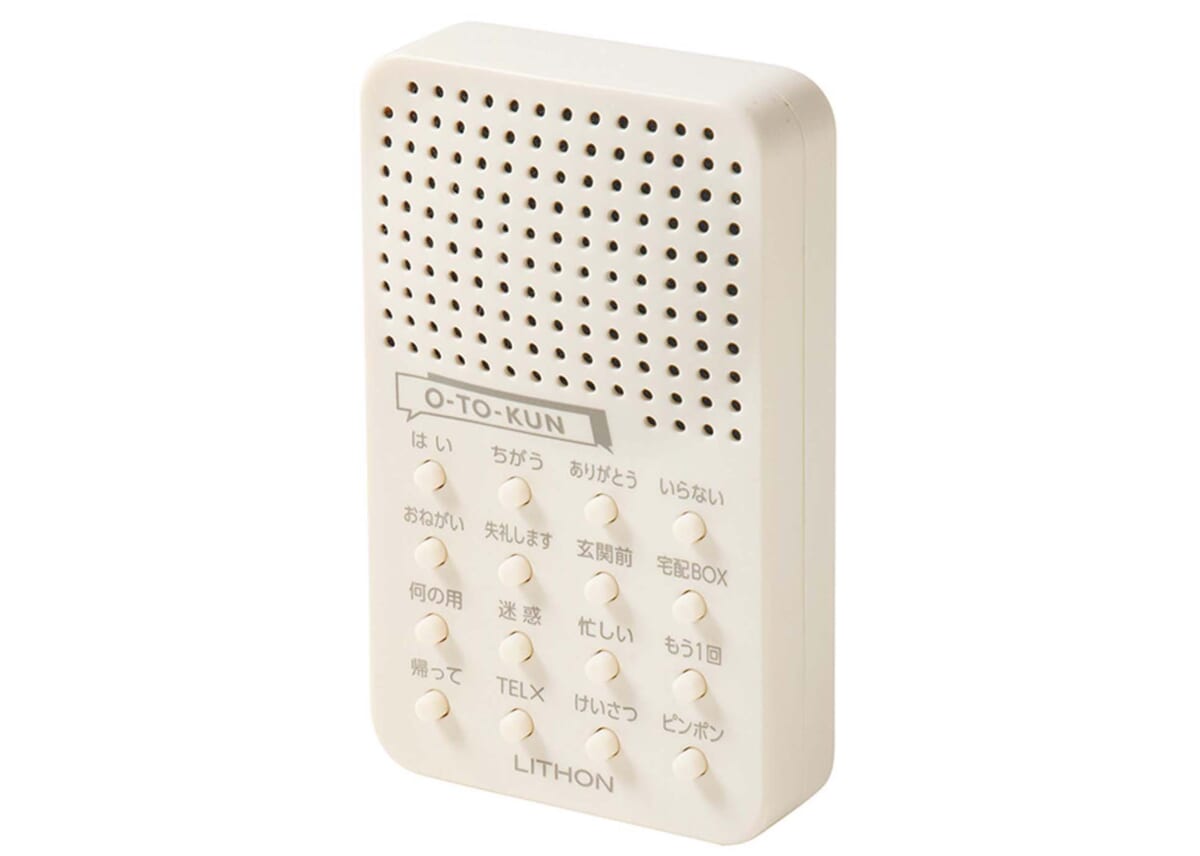

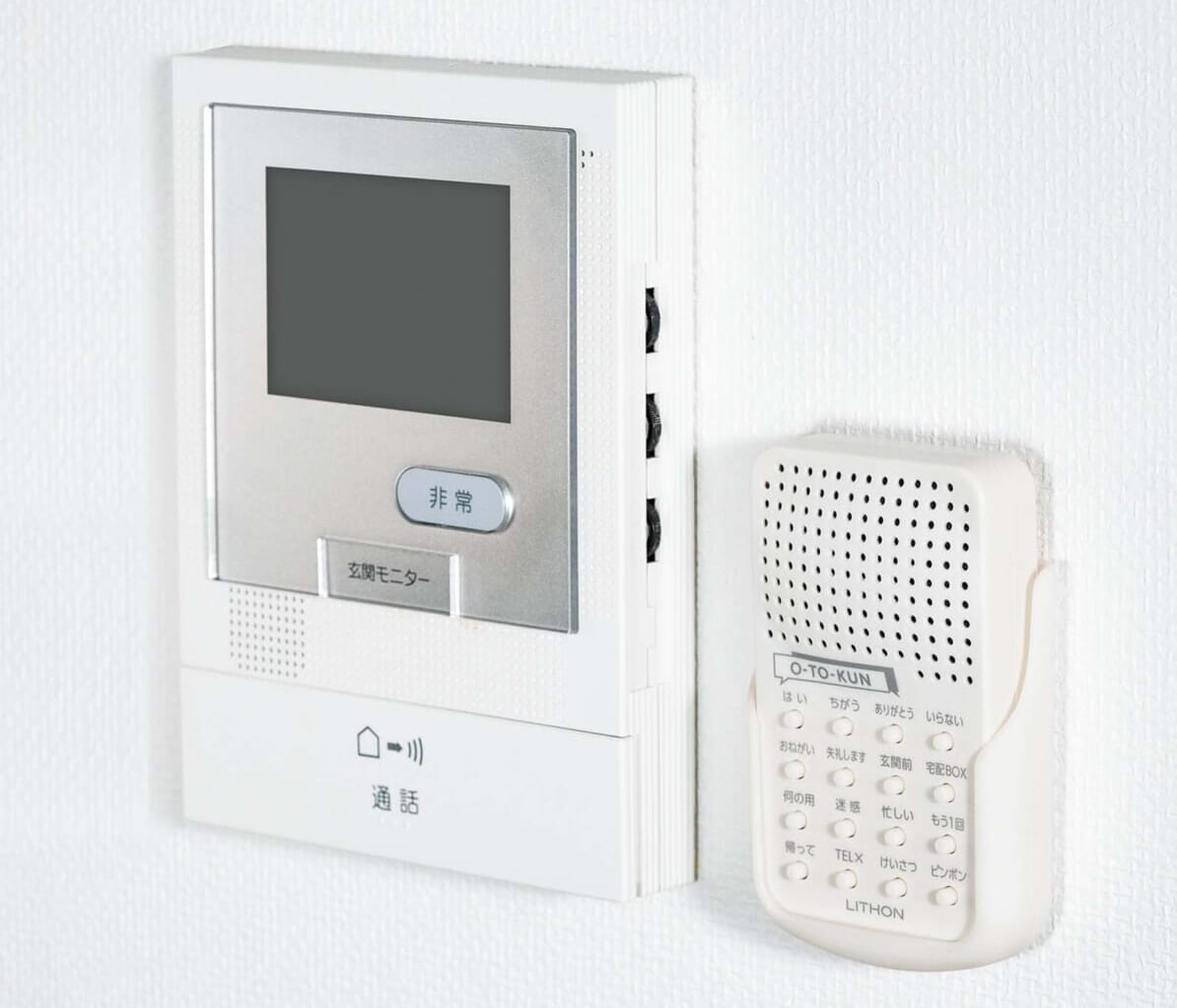

【対策】ドアベルやウィンドチャイムを取り付ける

編集部が選んだおすすめ防犯アイテム

【対策】窓にガラスアラームを取り付ける 「窓ガラスが割られたり、居住者の留守中に窓が開けられた場合に速やかに警報音が鳴れば心強いです。両面テープで簡単に貼り付けられるため手軽に導入することができます。本体の厚さがとても薄型なので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。侵入者に窓ガラスに設置されていることが把握されるだけでも抑止力になります」

編集部が選んだおすすめ防犯アイテム

【対策】想定外の仕掛けを作る 「防犯グッズを購入せずにできる防犯対策として、100円ショップでも売られているステンレス製の細いワイヤーに鈴を付け窓の両端にあるカーテンフックに取り付ける方法があります。侵入したときに侵入者の足が引っかかり音が鳴る仕組みです。予想をしていないだけに侵入者も驚くでしょう。就寝時や外出時につけておくと簡易的な防犯になります」

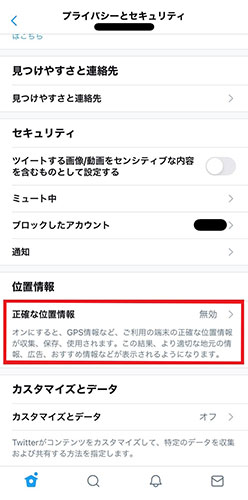

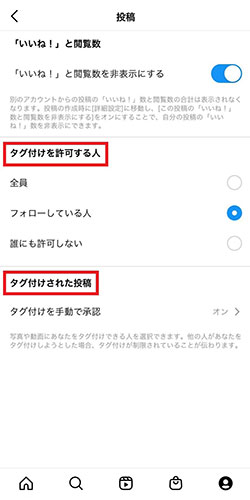

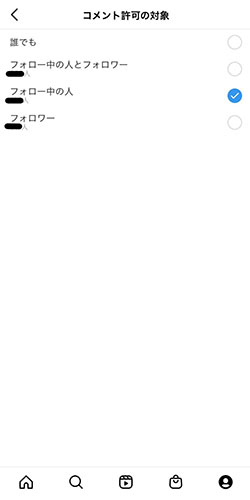

3.性別や生活スタイルなどの情報を漏らさない

「1階は通りとの距離が近いため、どんな人が住んでいて、帰宅時間や就寝時間は何時頃なのかなど、生活スタイルを知られてしまいがちです。生活の様子が外に漏れない工夫が必要です」

【対策】カーテンの選び方に気を付ける

編集部が選んだおすすめ防犯アイテム

【対策】窓に目隠しシートを貼る 「光を通しながらも外部に情報を漏らさないために目隠しシートは有効です。曇りガラスのように視界を遮る目隠しシート。霧吹きで水をつけて貼れるため賃貸でも取り外し簡単です。外の方が家より明るい日中は、中の様子が見えませんが、夜は見えてしまうため外が暗くなったならば、しっかりとカーテンやシャッターで視線をブロックしましょう」

編集部が選んだおすすめ防犯アイテム 4,950円(税込)

【対策】洗濯物は室内に干す 「洗濯物は室内に干すのがベストです。浴室乾燥があれば、浴室に干しましょう。やむをえず窓の近くに干す場合は、下着類はハンガーの中央に下着をぶら下げ、その周りをタオルや洗濯ネットで囲むように干してください。ほかにも、ブラジャーの紐が見えないように干しましょう。レースカーテンは必ず閉めてください」

4.神経質な人が暮らす部屋だと印象づける

「きれいな部屋よりも、汚れた部屋の方が侵入されやすい傾向にあります。そもそも部屋が汚れていれば、足跡があっても汚い部屋なら気づきませんし、金品を盗んでも住人自体が盗まれたことを自覚しないことがあるからです」

【対策】すっきり片付いた玄関やベランダに 「玄関やベランダにものを多く置くことは絶対にやめましょう。ものが置いてあれば死角ができて侵入しやすい環境になります。また、侵入者は家の状況を見て、住人の性格を判断しています。玄関やベランダを整えることで、抜かりない建物であることをアピールします」

1階暮らしの最大のデメリットは「入りやすく逃げやすい」こと。少しの外出でも必ず施錠する、女性の一人暮らしを悟られない、といったことを徹底し、防犯グッズも取り入れながら入念な対策をしていくことが大切です。

Profile

防犯設備士 / 伊藤好子 株式会社COREgaE代表取締役。防犯関連講演、セキュリティエキスパート養成講座などを実施。防犯設備士の経験に基づき、独自の見識で『危険な場所の見分け方』『地域で守ろう「子どもの安全」』『犯罪者の意志決定距離』『危険回避決定距離』などの講演内で、犯罪者の心理を交えながら具体的に実践的に分かりやすく解説している。HP