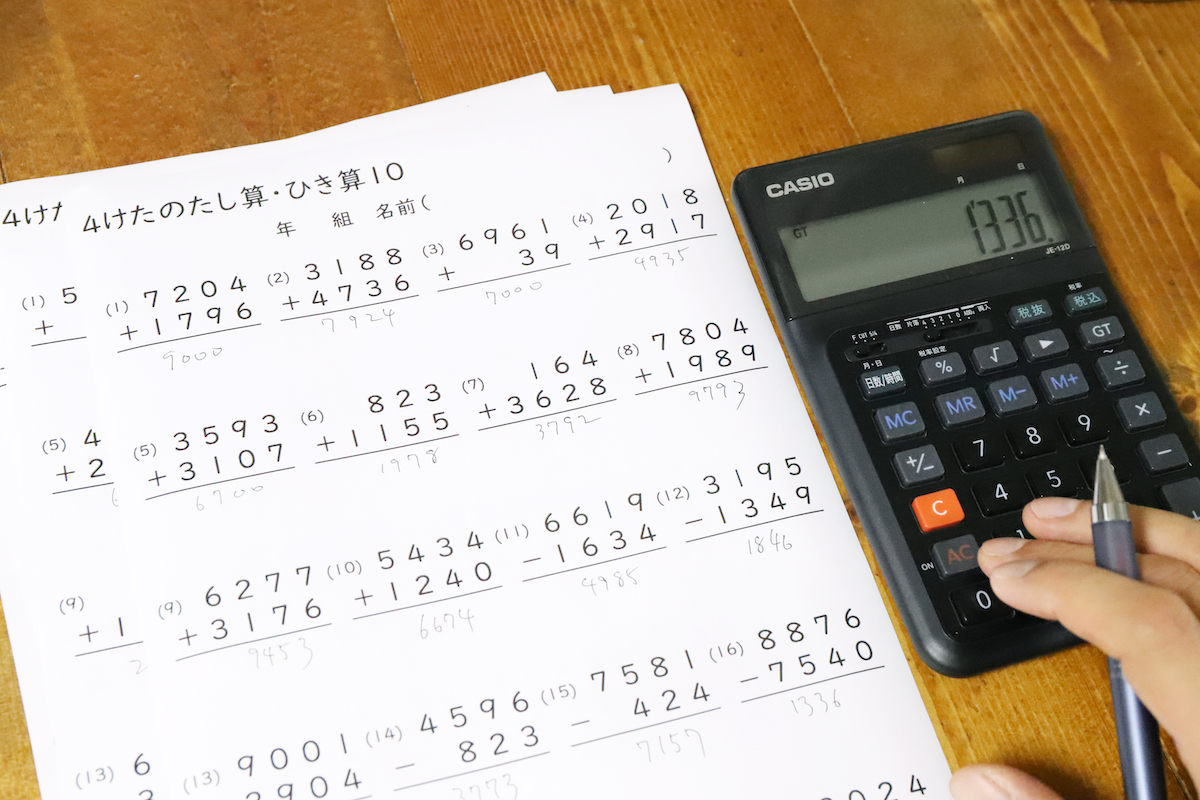

樫尾四兄弟が築き上げた世界のCASIO。その代表的製品である電卓の誕生から2025年で60周年。記念イヤーとしてさまざまな取り組みを予定するカシオに、昨今の電卓事情や新製品についてアレコレ聞いた。

60周年を迎えたカシオ電卓、原点である発明記念館での発表会

カシオ計算機株式会社。その名称に堂々と冠される計算機の誕生から60年。カシオの計算機は還暦を迎えた。これを期して開催されたのが「カシオ計算機 電卓事業方針」発表会。会場は創業者である樫尾四兄弟の次男、樫尾俊雄氏の元自宅で、現在「樫尾俊雄発明記念館」として公開されているゆかりある場所である。

「3月20日は電卓の日。これは日本の年間電卓生産台数が1000万台を超えた1974年に制定されました。今年2025年はカシオの電卓誕生から60年。電卓を盛り上げるべく各種イベントを実施します!」

そう宣言したのは、同社教育関数BU事業部長の佐藤智昭さん。

電卓はいまでも堅調。支えるのは教育現場と関数電卓の需要

2024年3月期で売上高2688億円としたカシオ計算機において、電卓を含む教育事業は618億円と約1/4を占める。平成~令和ジェネにとっては「CASIOといえばG-SHOCK!」だろうし、電卓=アプリという現在となってなお「意外にも!」と言っては失礼だが、電卓、奮闘しているのである。

電卓は「一般電卓」「関数電卓」に大別されるが、奮闘の原動力は後者、関数電卓が担っている。関数電卓とは三角関数(サイン、コサイン、タンジェントですね。)を扱える電卓で、中等教育の学用品として直近でも年間2200万台も売れている。ちなみにカシオでは世界100ヵ国以上に輸出しており、関数電卓の教材利用は、日本を除く海外でだんぜん進んでいるという。

60年の集大成「Comfy(コンフィ)」登場!スマホ時代に電卓を選ぶ理由

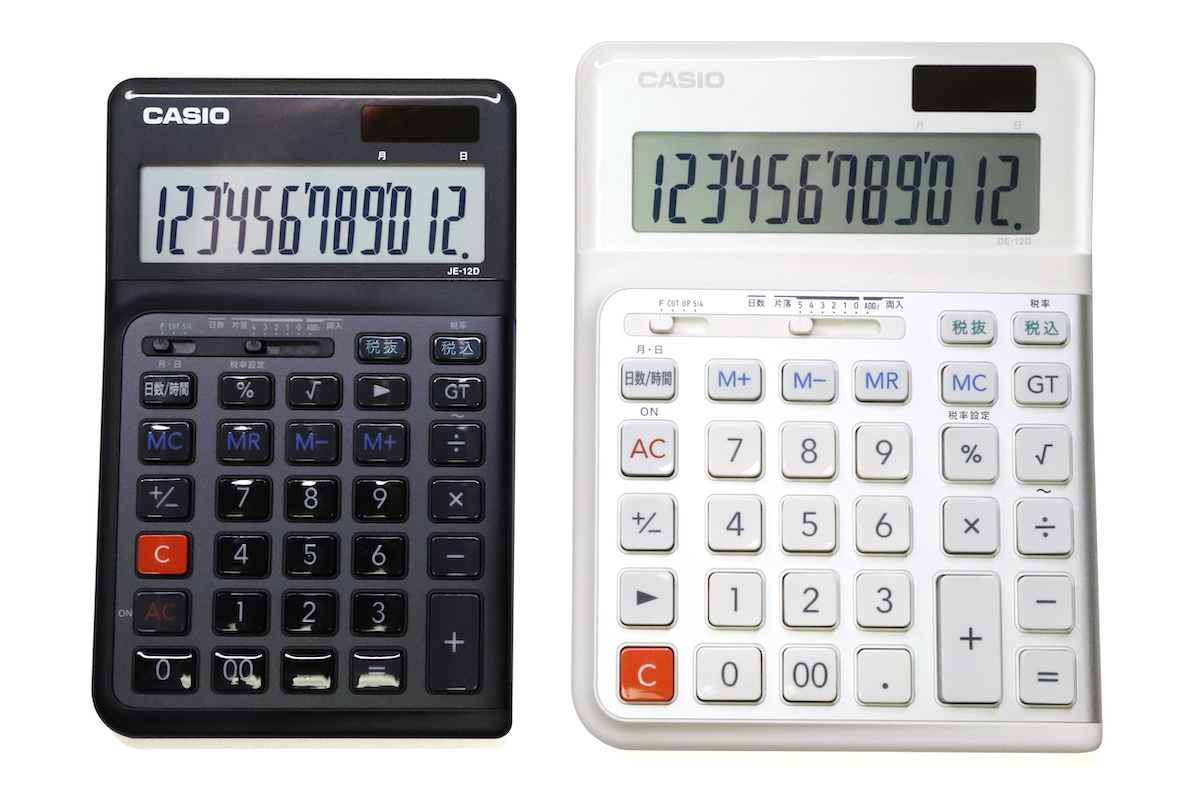

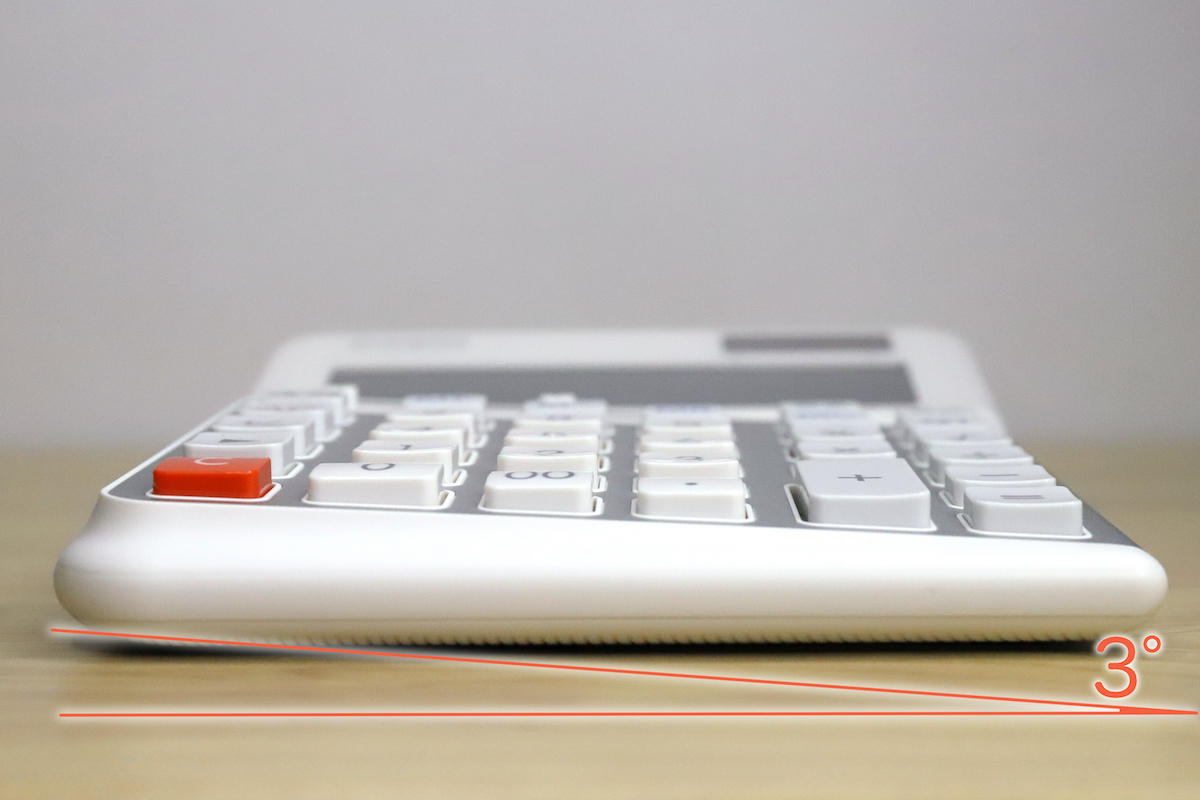

さて60年目となる2025年1月30日、注目の新製品が発売となった。その名は「Comfy(コンフィ)JT-200T」。一般電卓の中で分類される「普通電卓」「デザイン電卓」「プリンター電卓」「機能性電卓」のうち、デザイン電卓分野におけるリリースだ。

カシオ

Comfy JT-200T

価格オープン(公式オンラインストア価格:3850円・税込)

「Comfyは60年のノウハウを結集した長く愛用できる電卓です」と、同社教育関数BU商品戦略部商品企画室リーダーの玉本真一さん。カシオ計算機入社以来のおよそ20年を電卓にささげてきたデンタクマンだ。

「スマホで計算ができ、100均でも売っているのが現在の電卓マーケットです。そんな中、カシオの電卓60周年を迎えるにあたって、あらためて電卓に求められる要素を検証・再編成し、長く愛用できる電卓として開発したのがComfyなんです」

単に計算する目的なら、確かにスマホアプリでいい、100均製品でいいとなる。しかしアプリには望めない確かなボタンの操作感、耐久性・信頼性やエコロジカルな素材使いのされたモノ選びとなると「答え一発! カシオ電卓」となるだろう。また昨今隆盛の「クリエイターズマーケット」「クラフトマーケット」などC to C交流の場では“見られる計算機”として洒脱なデザイン電卓が選ばれることもある。電卓は思ったより、作り手のセンスを示すアイテムなのだ。

「Comfyに続く商品開発はもちろん進んでいて、2025年中に2品くらい出したいですね。またイベントの開催やガチャガチャ玩具の発売、もしかしたらアパレル商品の発売など、さまざまな形で電卓界隈を盛り上げたいと思います!」と玉本さん。最新情報は「60周年スペシャルサイト」をチェックすべし。

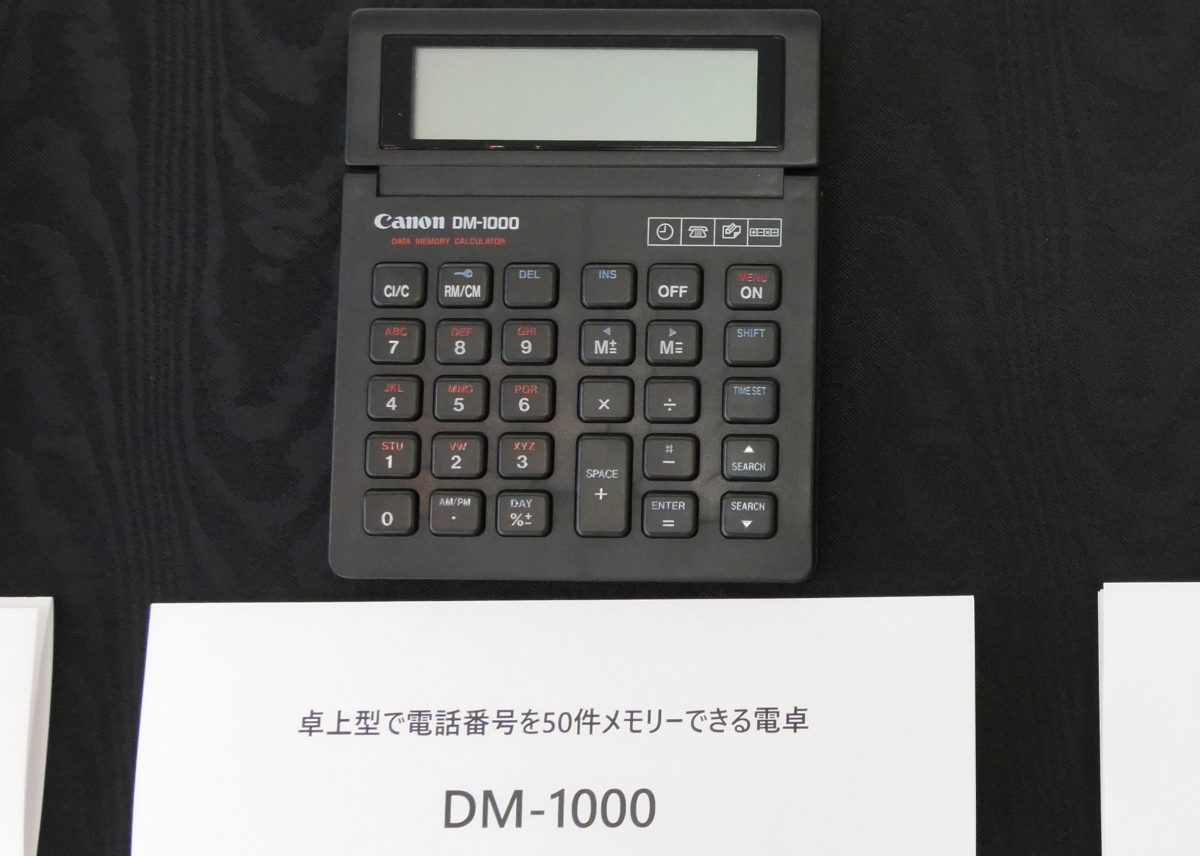

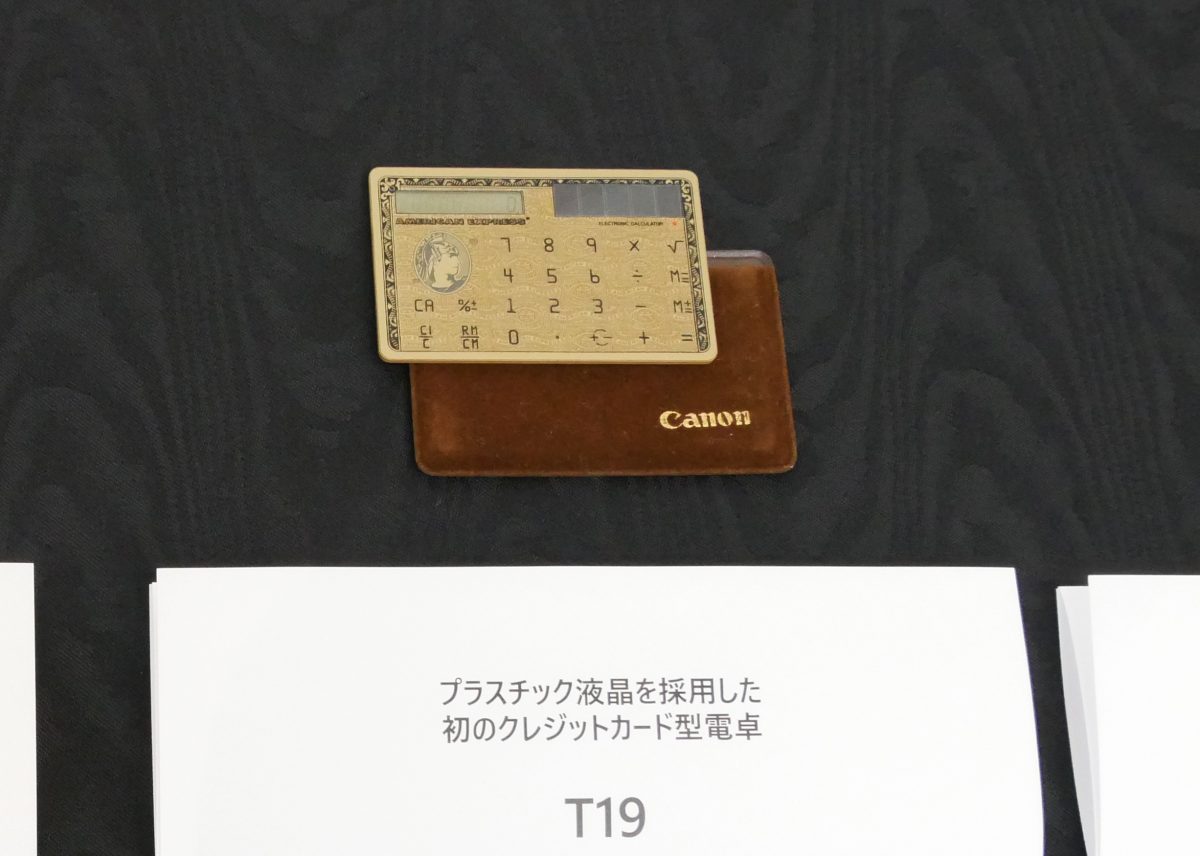

歴史に名を残す名機たち。初代カシオミニから世界仕様モデルまで

そんなやる気満タンの玉本さんに、気になるレガシー機種を尋ねると、

「やっぱりカシオミニですよね。1965年のカシオの初代電卓『001』からたった7年でこの手のひらサイズまで小型化したのは凄いことだと思います。FL管の青白い表示、スプリング入りボタンの押し心地、全体のデザインも最高です」

未来技術遺産とされた電卓史上の名機ですね。「答え一発! カシオミニ」の言葉もヒットしました。ところで世界100か国以上に輸出しているカシオならではの、ローカライズされた電卓はあるのですか?

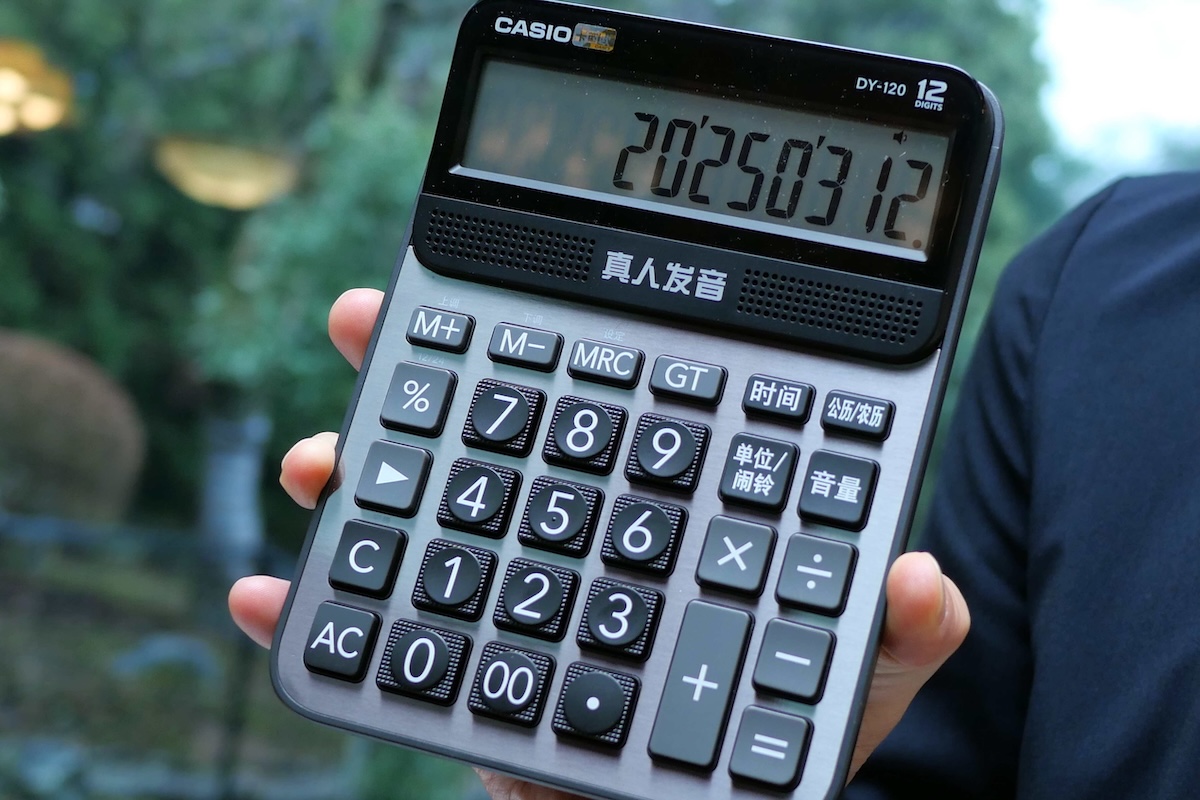

「カシオでは基本的に電卓の仕様を世界共通としていますが、固有ニーズに応えた製品も一部あります。例えばインド独自の数字のコンマ位置に合わせた対応モデル『MJ-120D』のほか、中国では計算過程を声で示せることが信頼につがなるので、これに対応した中国語発声電卓『DY-120』があります」

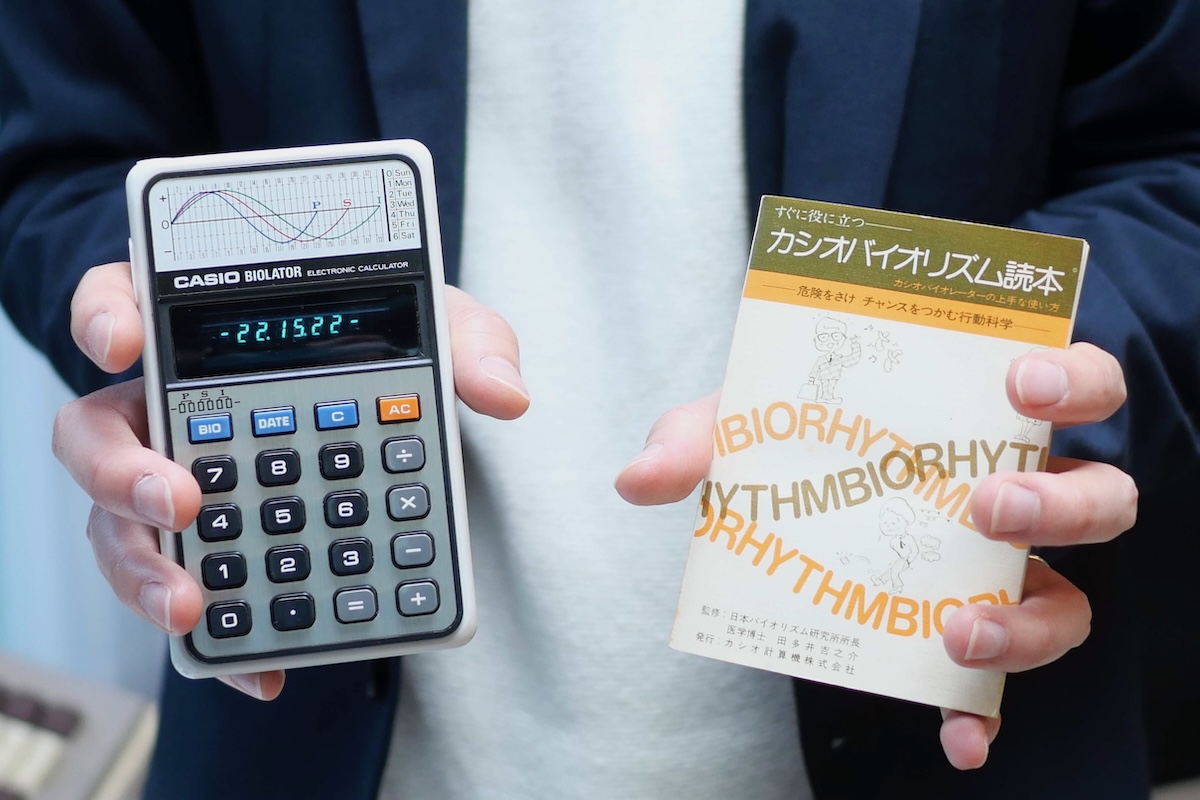

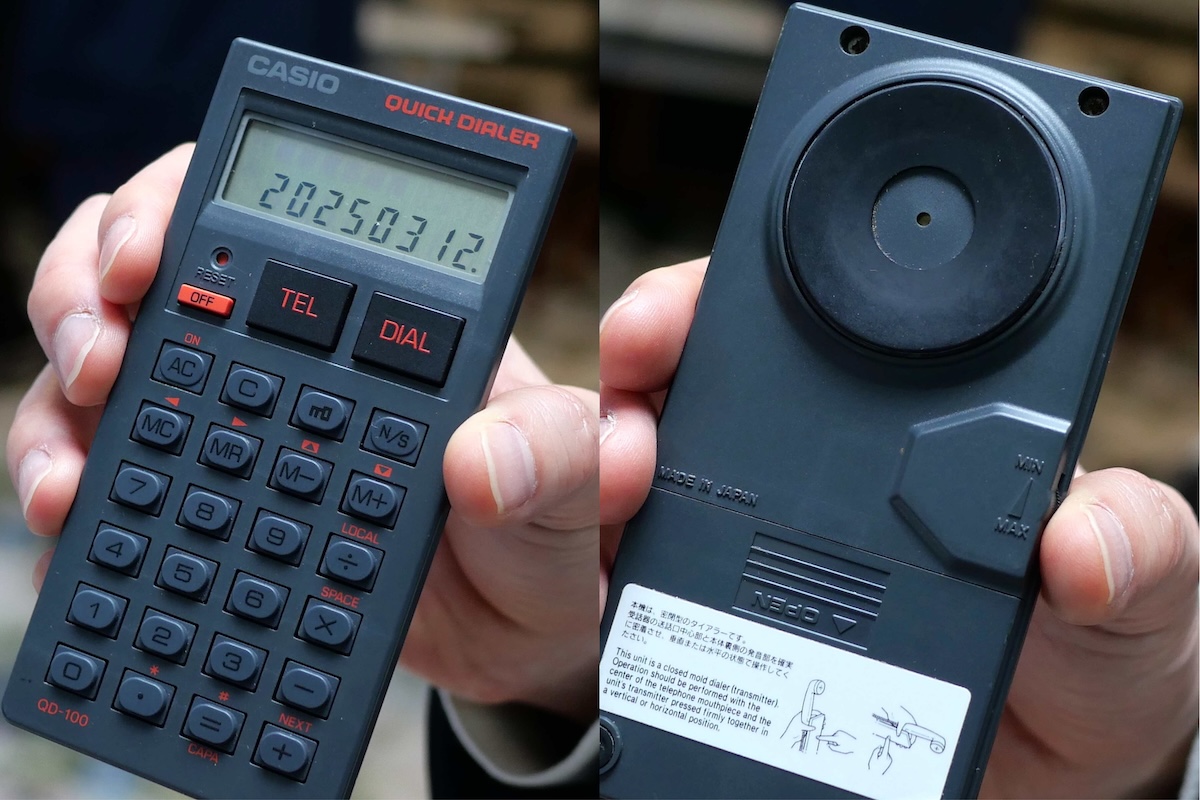

なるほどこれはおもしろい! 思えば電卓全盛とも言うべき70~80年代にかけて、カシオはかなりムチャ(笑)な電卓を発売していた。

これらは樫尾俊雄発明記念館での「カシオ電卓隠れ名作選」(3月25日~5月9日。要WEB予約 https://kashiotoshio.org/reservation/ )で実機を見学できる。ぜひ足を運んでほしい。

新モデル「Comfy」で隠されたものとは?

ところで新商品Comfyを見ていて気づいたことがある。それは表面にCASIOのロゴが無い、ということ。玉本さんに尋ねると「あれ、そうですか?」とはぐらかされた。どうやらこれは、触れてはいけない秘密だったようだ。

カシオ

Comfy JT-200T

価格オープン(公式オンラインストア価格:3850円・税込)