「ペーパーレス」という言葉が定着した一方で、いまもデスク周りに“紙”を積んでいる人も多いのでは? PCモニターより紙で確認したほうが誤りに気付ける、図解したほうが伝わりやすい、手を動かして書くと記憶に残りやすいといった、“紙に手書き”を推す声も根強くあります。

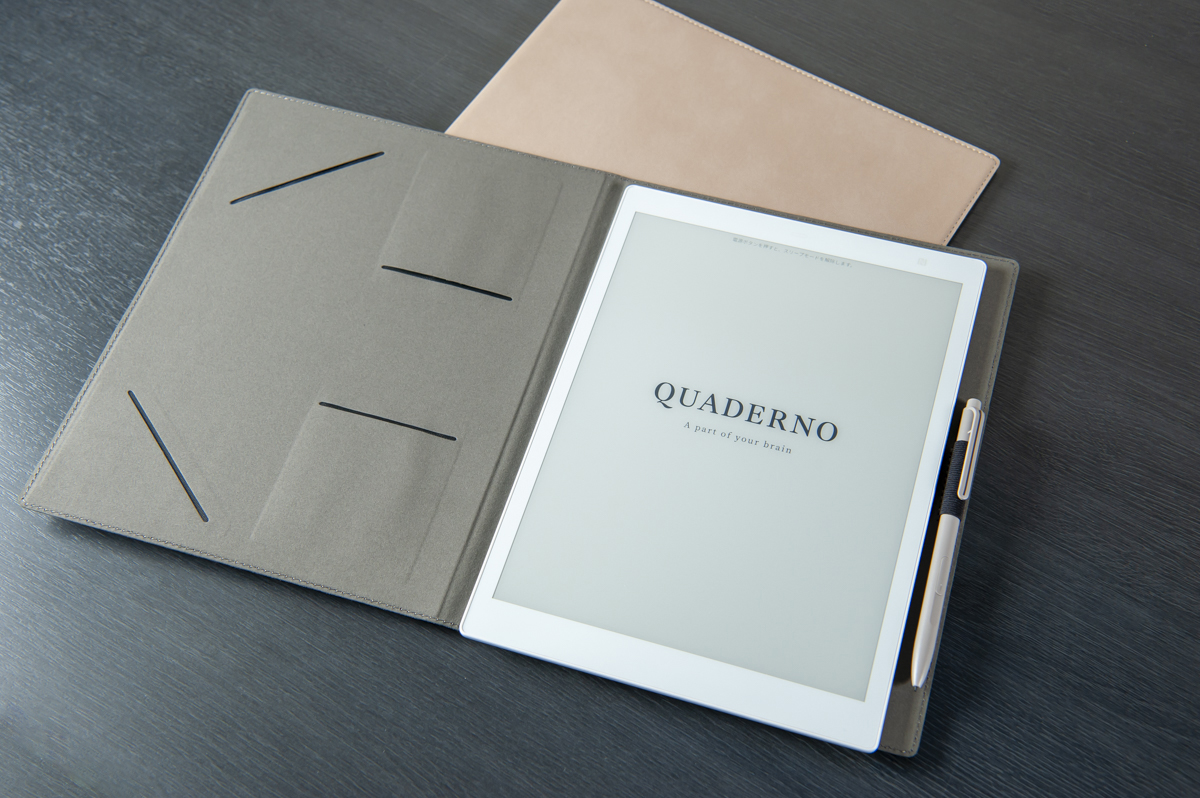

「FMV」で知られる富士通クライアントコンピューティングが販売する電子ペーパー端末「QUADERNO(クアデルノ)」は、そんな「手書き」ならではの強みとペーパーレスを同時に叶えるツール。2024年11月には、画面がカラーになった新モデル「QUADERNO(Gen.3C)」が登場しました。そして現在、仕事がはかどる文房具のナンバーワンを決めるアワード「文房具総選挙2025」にもノミネート中。

新型QUADERNOは本当に仕事をはかどらせるのか? 真偽を確かめるべく、GetNavi webのスタッフ2名が、実際に使って検証してみました。

外勤とデスクワーク。それぞれの日々の業務で徹底検証!

QUADERNOがあらゆる職種の人にとってのはかどりツールとなるかを試すために、フィールドワークが多い営業スタッフ・秋山と、オフィスワークが多い編集スタッフ・玉造という業務スタイルが異なる2名に試してもらうことにしました。

富士通クライアントコンピューティング

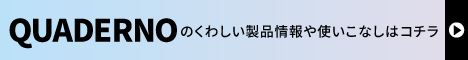

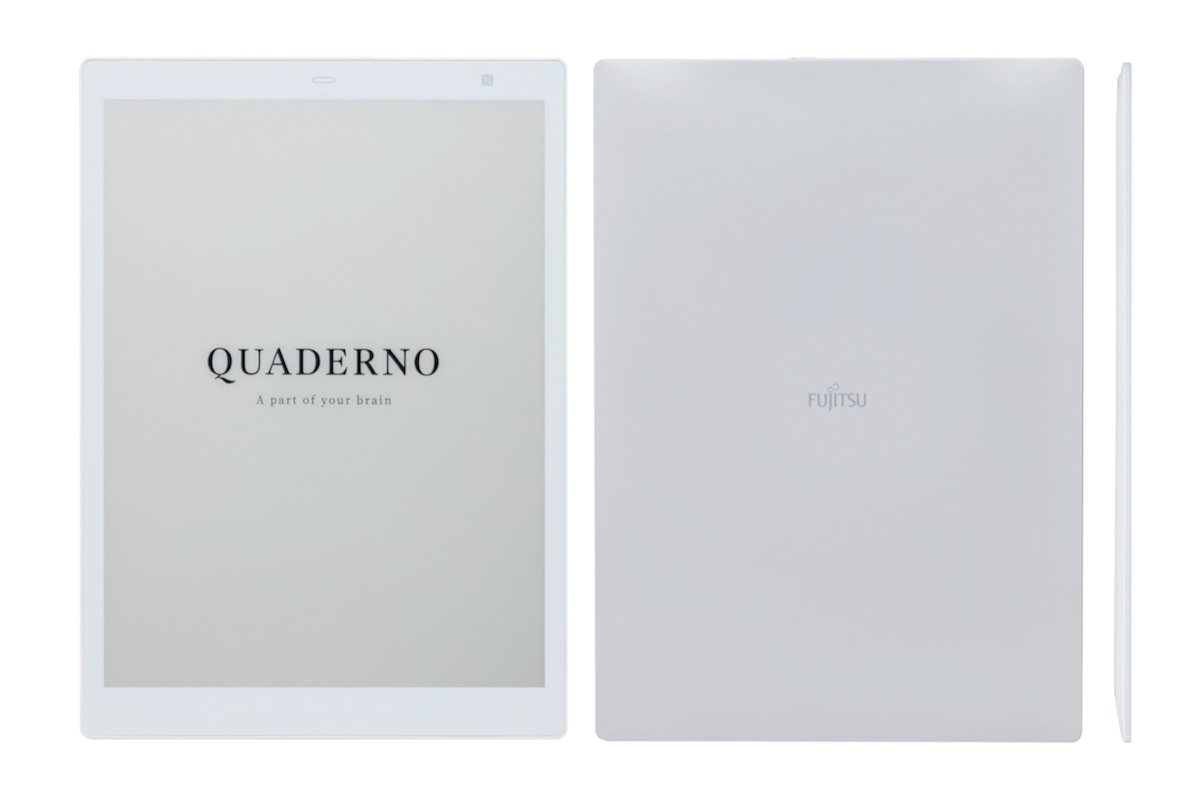

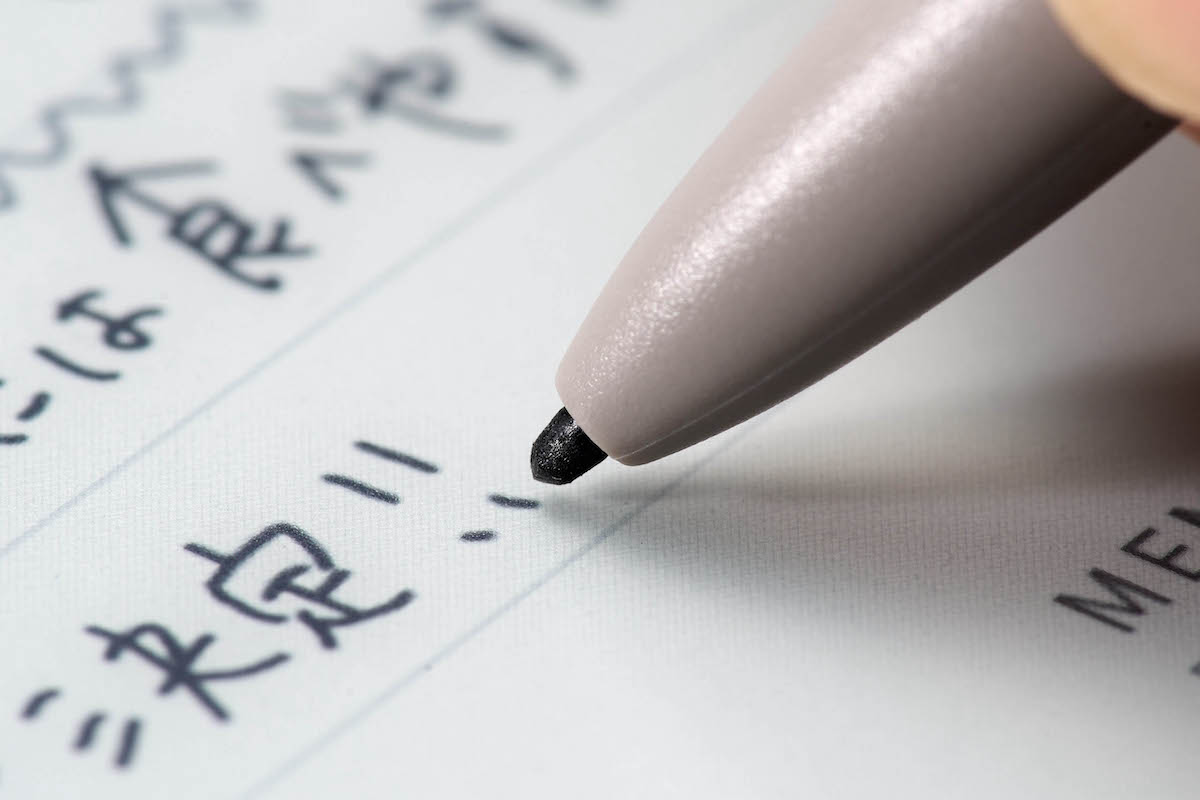

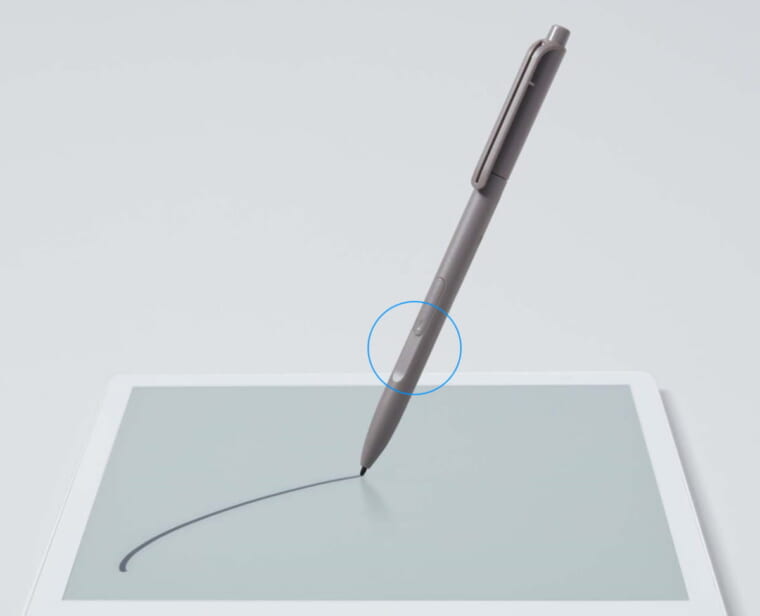

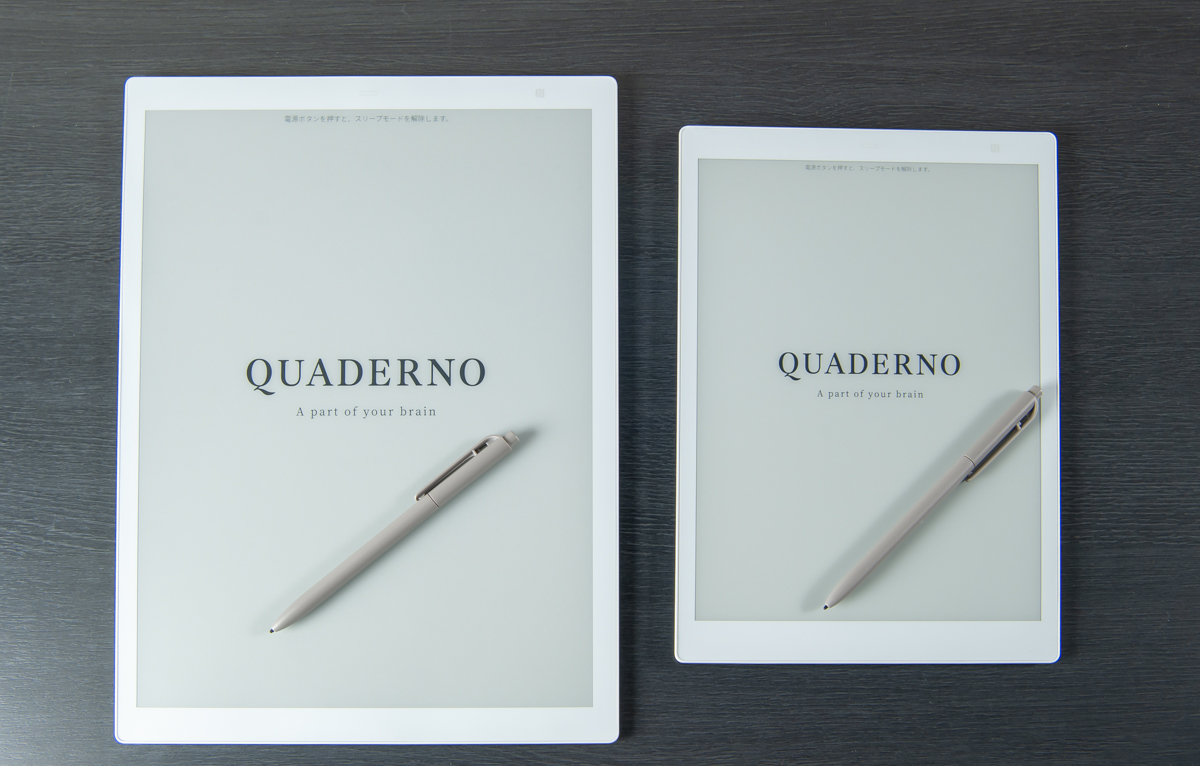

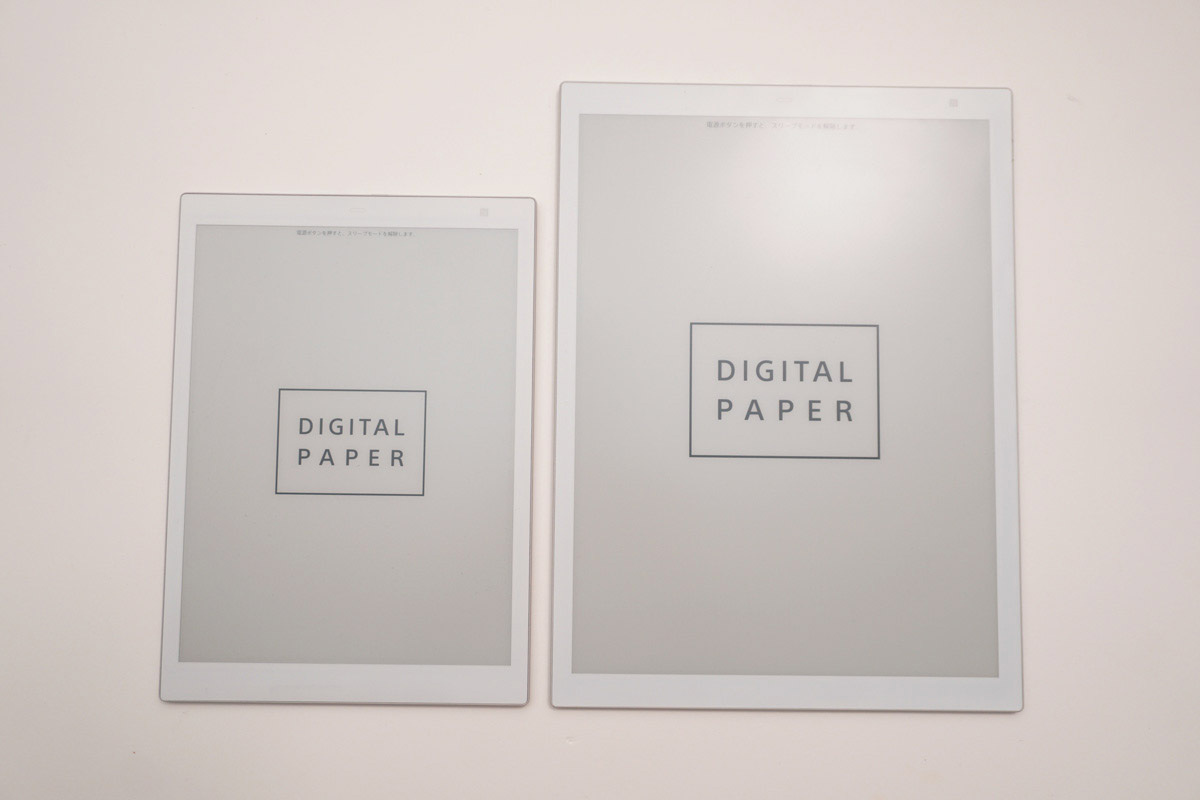

QUADERNO(Gen.3C)←製品詳細はこちら本物の紙とペンのような書き心地で人気の電子ペーパーの最新モデル。前モデルは画面がモノクロ表示だったが、本モデルからカラー表示が可能になった。A4とA5の2サイズ展開。

一日の大半を社外で過ごす営業スタッフがお試し!

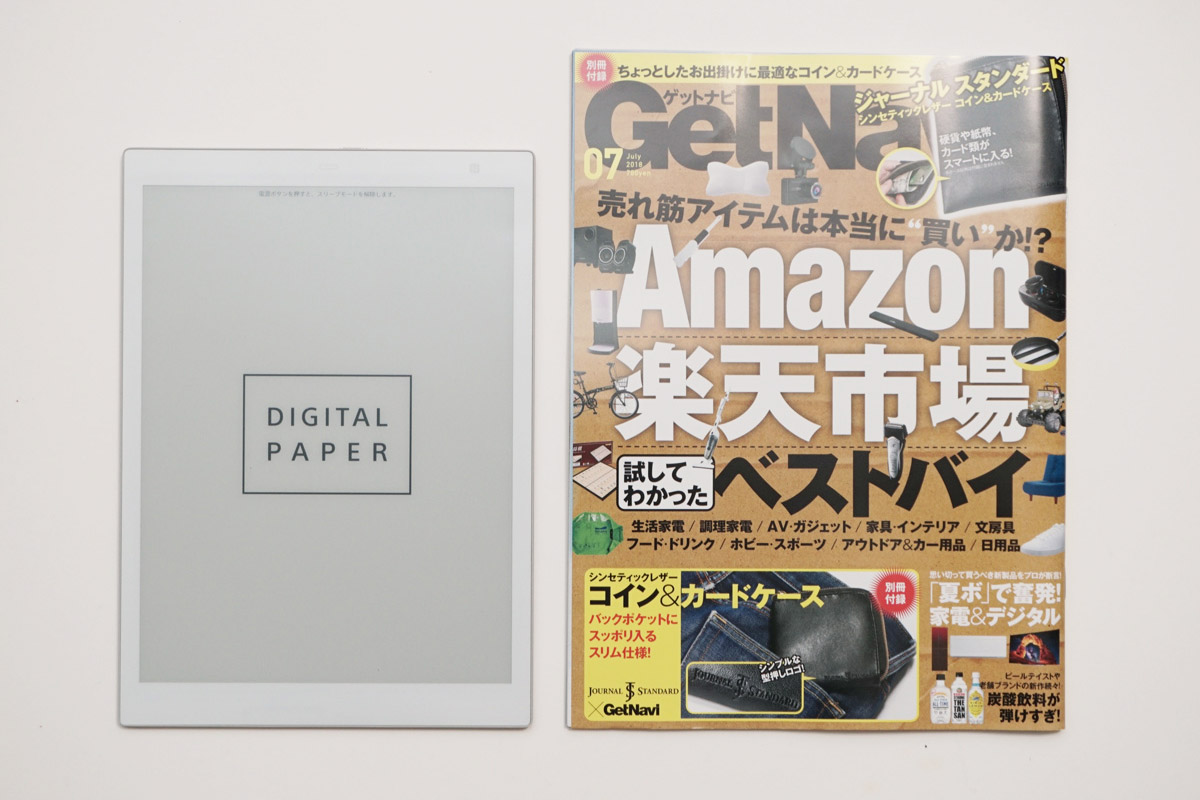

クライアント訪問など、一日の大半を社外で過ごすスタッフのリアルな声からお届け。QUADERNOを使う前は、PCと出力した書類、そして資料として雑誌「GetNavi」をカバンに入れて持ち歩いていたとのこと。どのように変わったのでしょうか?

【フィールドワーカー代表として私がレビューします!】

【シーン1:移動中】持ち歩いていることを忘れるくらい軽い! 急な電話対応にも活躍

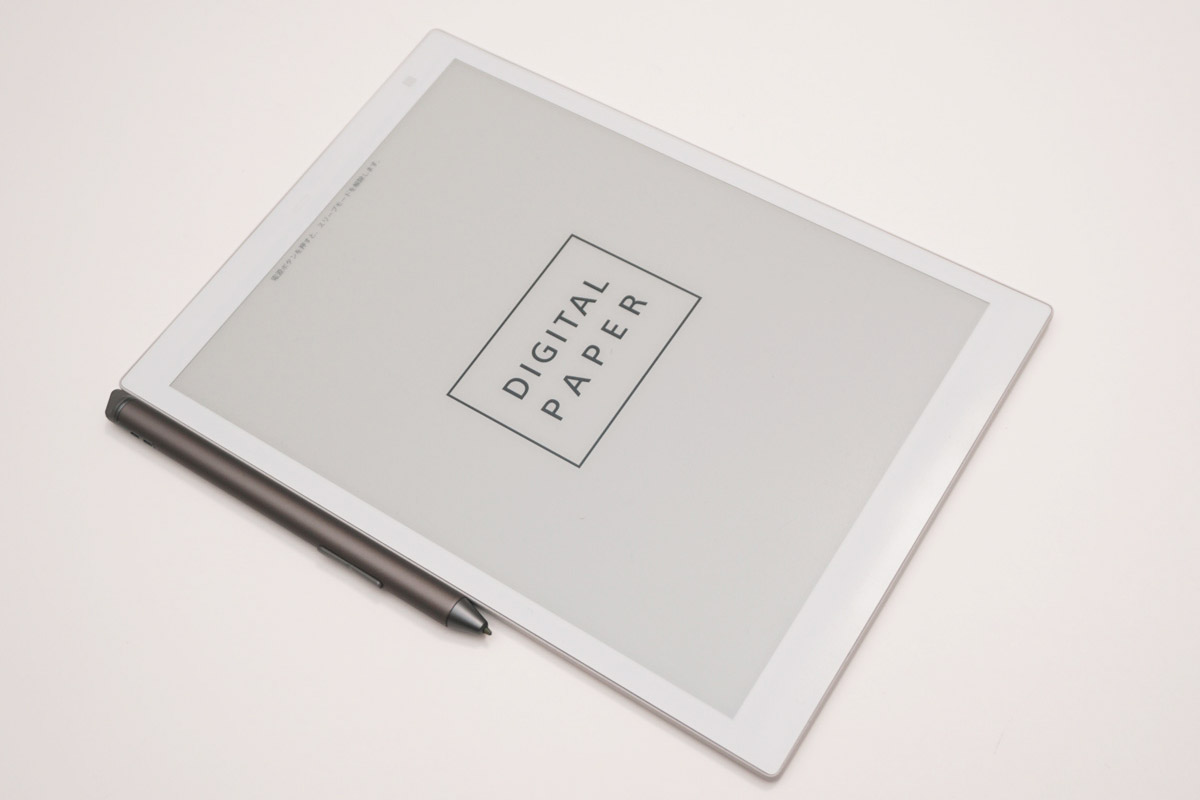

カラーであることの魅力をお伝えする前に、まず言いたいのがとにかく薄くて軽いということ。箱を開けて取り出したとき、モック(形だけをもした模型)かと感じてしまうほど!

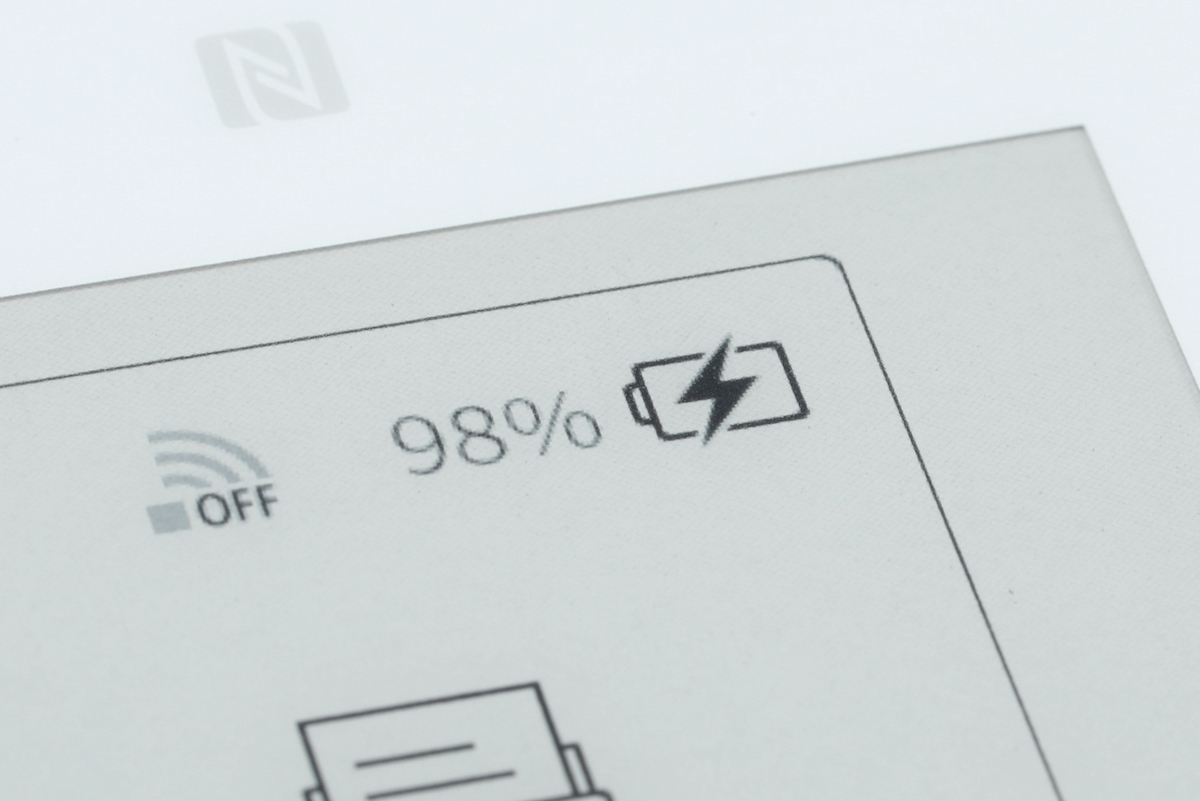

タブレット端末よりも薄くてかさばらず、大学ノートのような存在感でカバンに入れて持ち歩いても負担がありません。また、最長約2週間(※)使える長時間バッテリーで、電源があるカフェを探さなくて済むのもうれしいですね。

※ Wi-Fi機能およびBluetooth機能オフの状態で、PDFドキュメントを1日60分間/30ページを閲覧し、閲覧中にペンによる書き込みを計1分間行った場合。(使用時以外、本体はスリープモードに入れる)

出先で急な電話対応が入ったとき、手帳やノートだとページを開くのにもたつきますが、QUADERNOなら電源ボタンを押せばすぐにスリープモードが解除できるのもいいですね。

慌ててカバンに入っている資料の裏にメモすることもありますが、書いたことを忘れてその資料を捨ててしまうことも……。でもQUADERNOなら、それがありません。

【シーン2:商談・打ち合わせ中】あらゆる資料を入れられるから臨機応変な提案が可能に!

クライアントの前でQUADERNOを出すと、最新ガジェットを使いこなしているように見えるらしく「さすがGetNaviの営業さんですね!」と言われます。相手にスマートな印象を与えられるというのは意外な発見でしたが、営業としてはメリットだと思います。

あらゆる資料を一台に集約できるので、打ち合わせをするなかでGetNavi web以外の自社メディアのほうが相性がよさそうだと判断したときには、取り込んでおいていた別メディアの資料を見せながら説明できたのもよかったです。

過去の事例を紹介したいときにも、当時の資料をお見せすることができ、重たいPCを持ち歩かなくても済むのはありがたいですね。

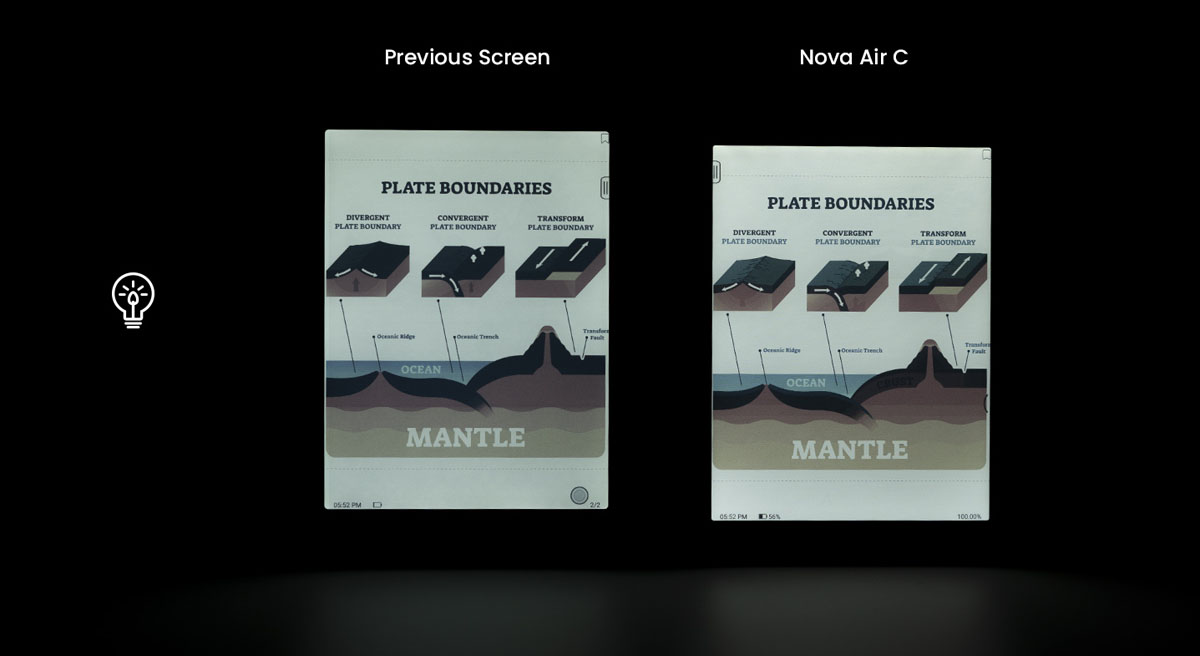

実際にモノクロ表示の旧モデルも見させていただきましたが、やっぱり新モデルは、画面がカラーなのでグラフなどのデータが圧倒的に見やすい。お客様に資料を見せながら説明をする窓口業務の方などにも役立つのではないでしょうか。データを簡単に消せるので、個人情報を書いてもらった紙をシュレッダーにかけるといった手間もなさそうです。

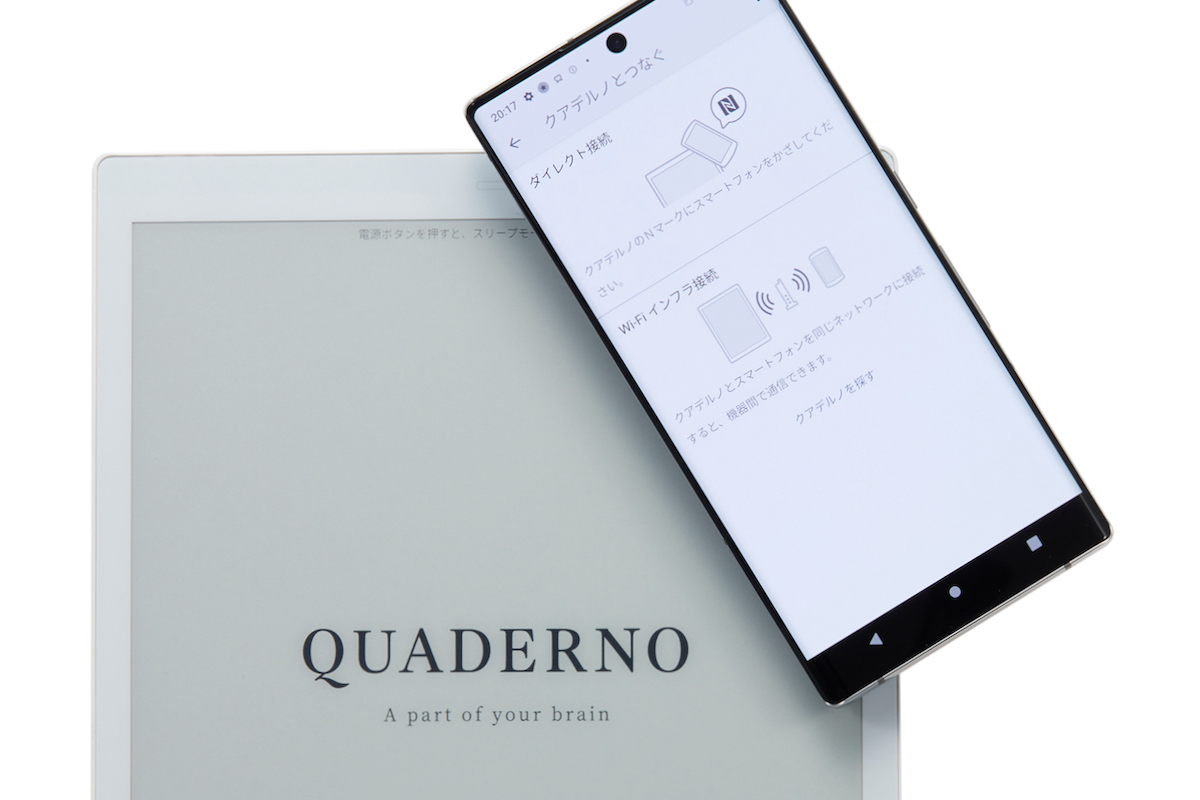

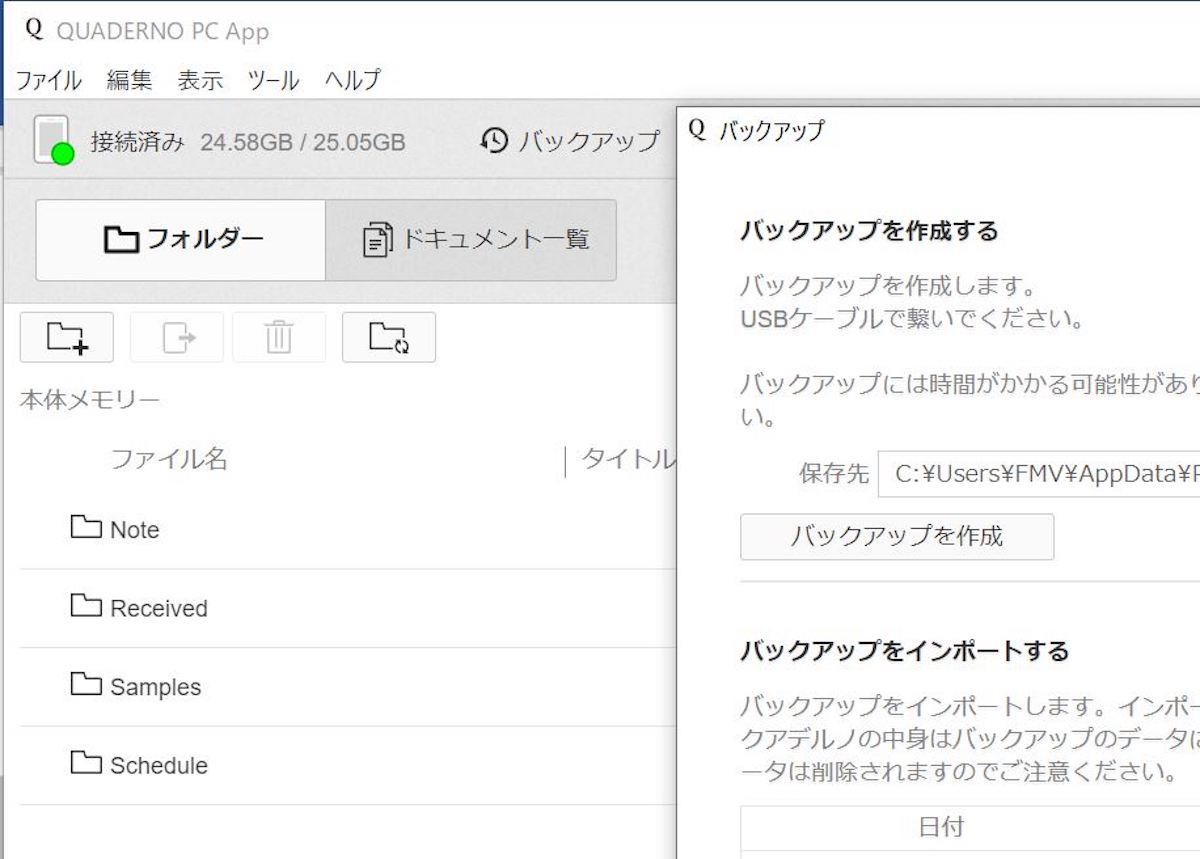

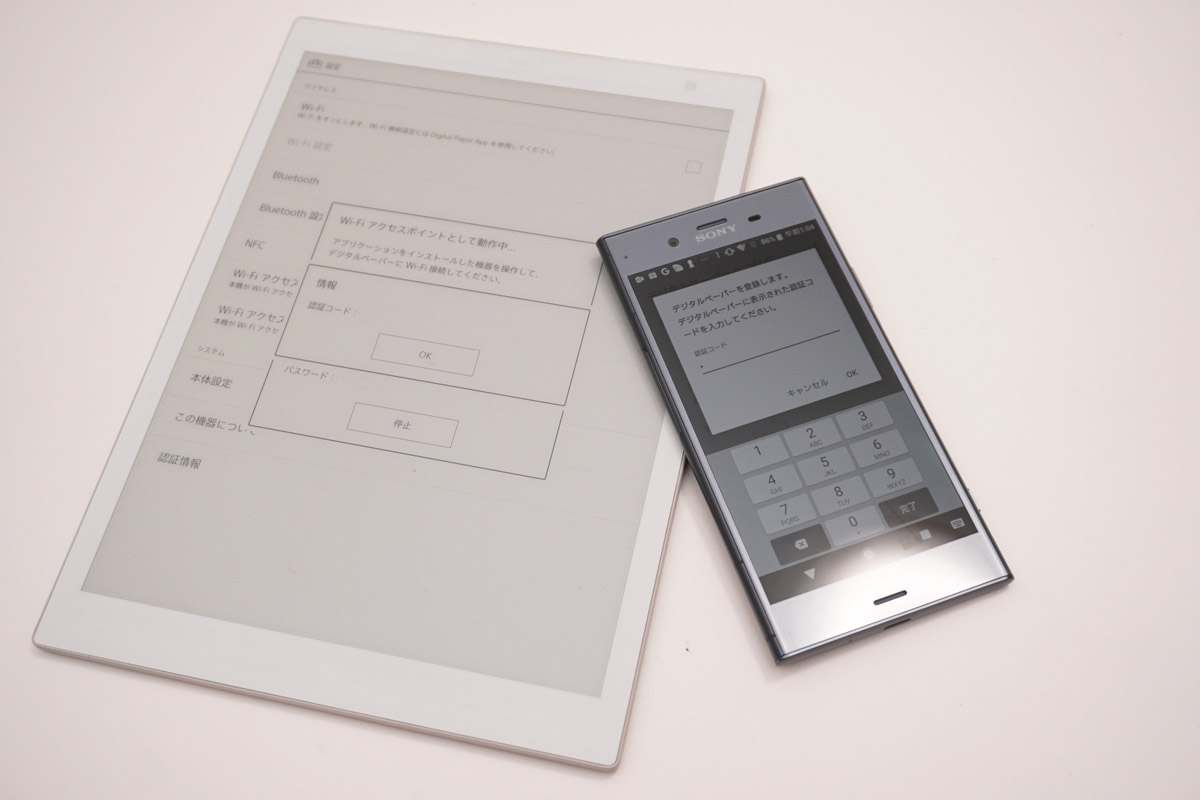

「これは便利!」と思ったのが、スマホ専用アプリを使うと、PCとつなげなくてもQUADERNO内の情報を取り出せること。打ち合わせ後、チームメンバーに急ぎ手配してほしいものがあるときなどに、すぐにシェアできます。

スマホアプリとの連携は、外回りをしているときもそうですが、イベントの仕事のときにも役立つと思います。というのも営業職の場合、イベント中であれ急なクライアント対応が必要になることがあり、資料の共有が必要なのにその資料が入ったPCは楽屋にある、でも持ち場から離れられない……という状況は珍しくありません。

そうならないためにイベント中にPCを持ち歩くこともできますが、会場で動き回るときにはやはり荷物に。その点、クアデルノとスマホがあればサクッと対応できます。

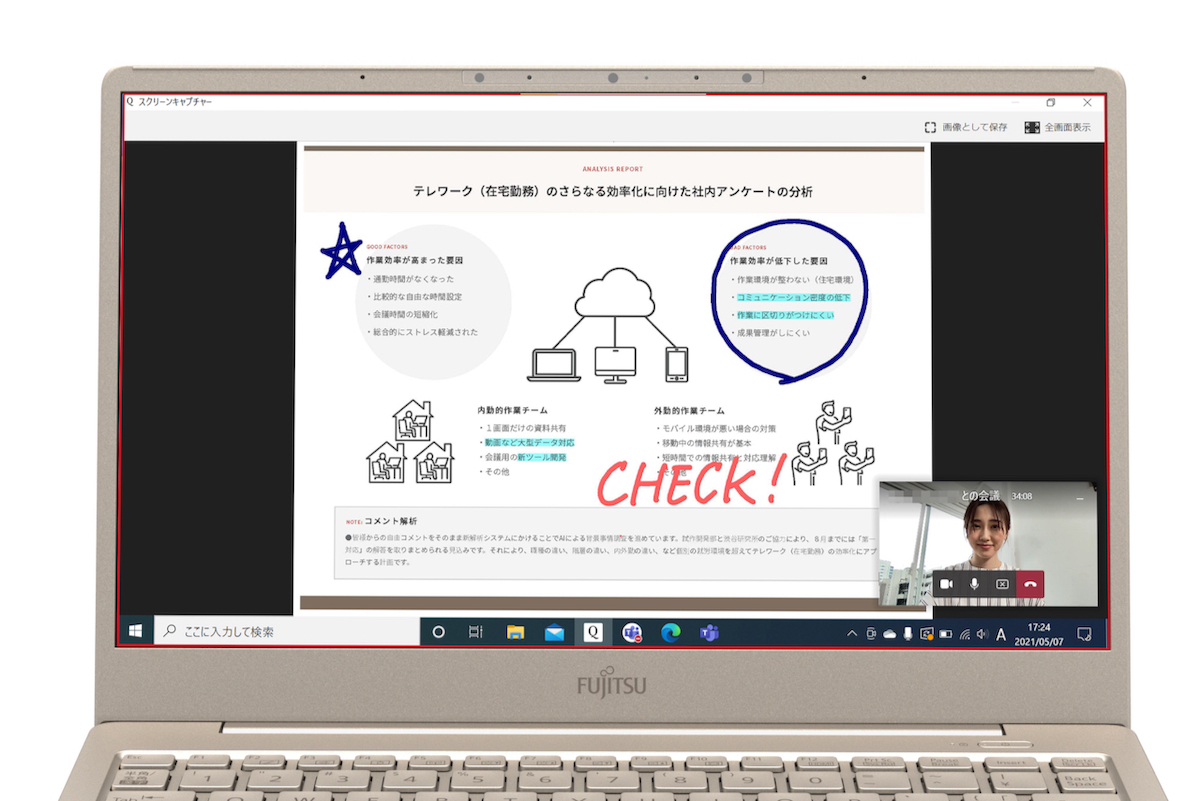

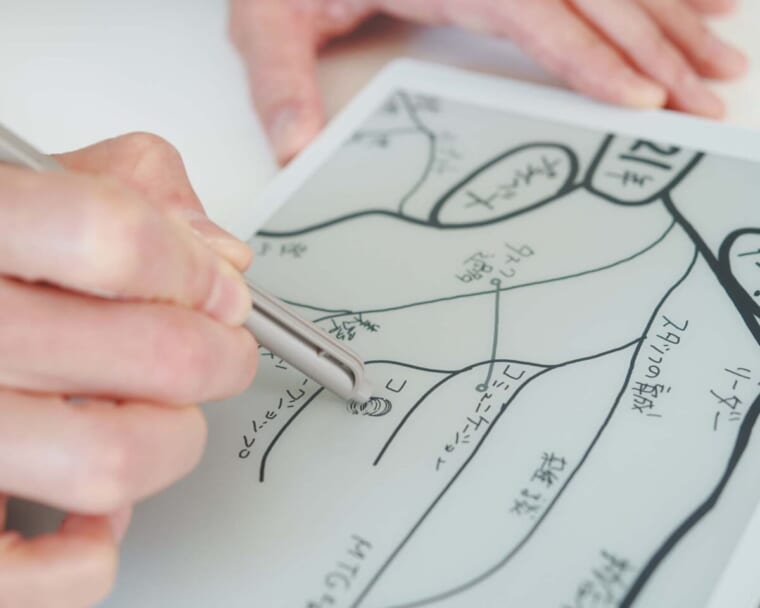

イベントについての打ち合わせをする際には、QUADERNOへの書き込みをリアルタイムでPC画面に投影し、オンライン会議で画面共有してみました。見取り図に書き込みながら説明できたので伝わりやすかった気がします。オンラインのワークショップやセミナー講師をしている方などにも役立ちそうな機能だと思いますね。

【シーン3:イベント中】屋外でも資料がバラバラにならず、画面も反射せず見やすい

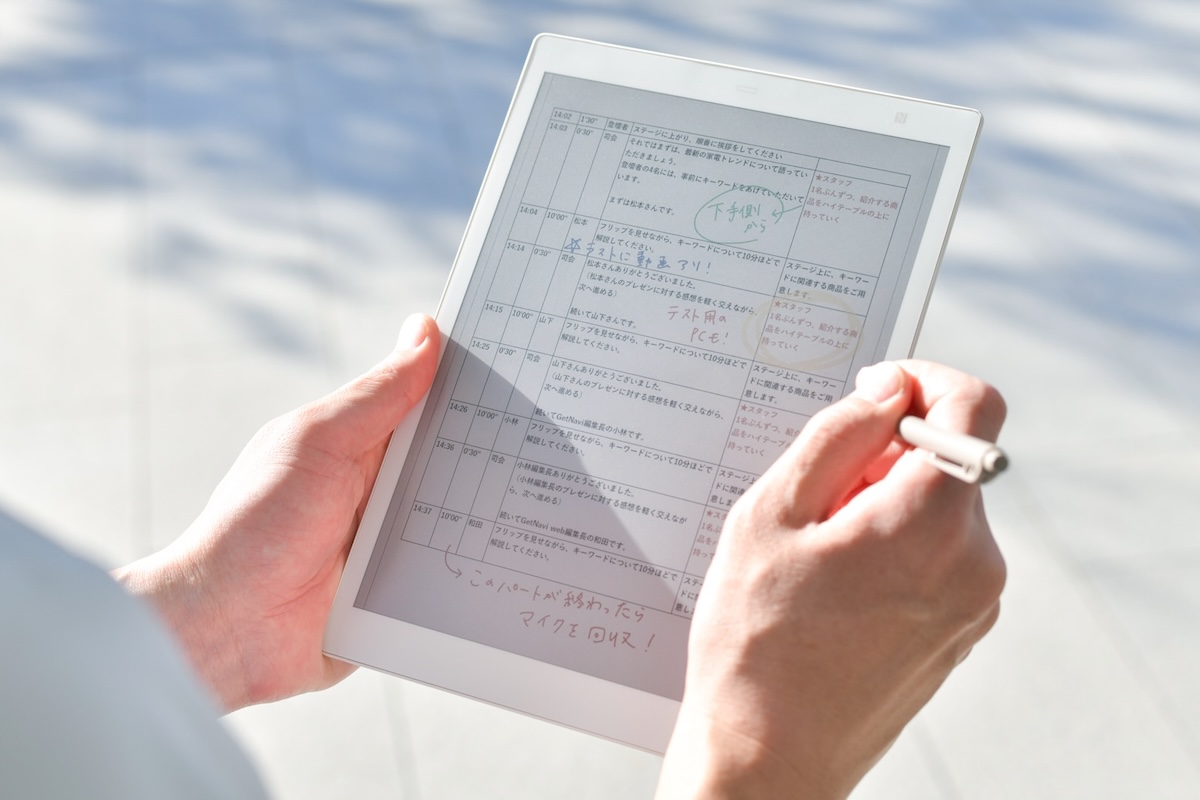

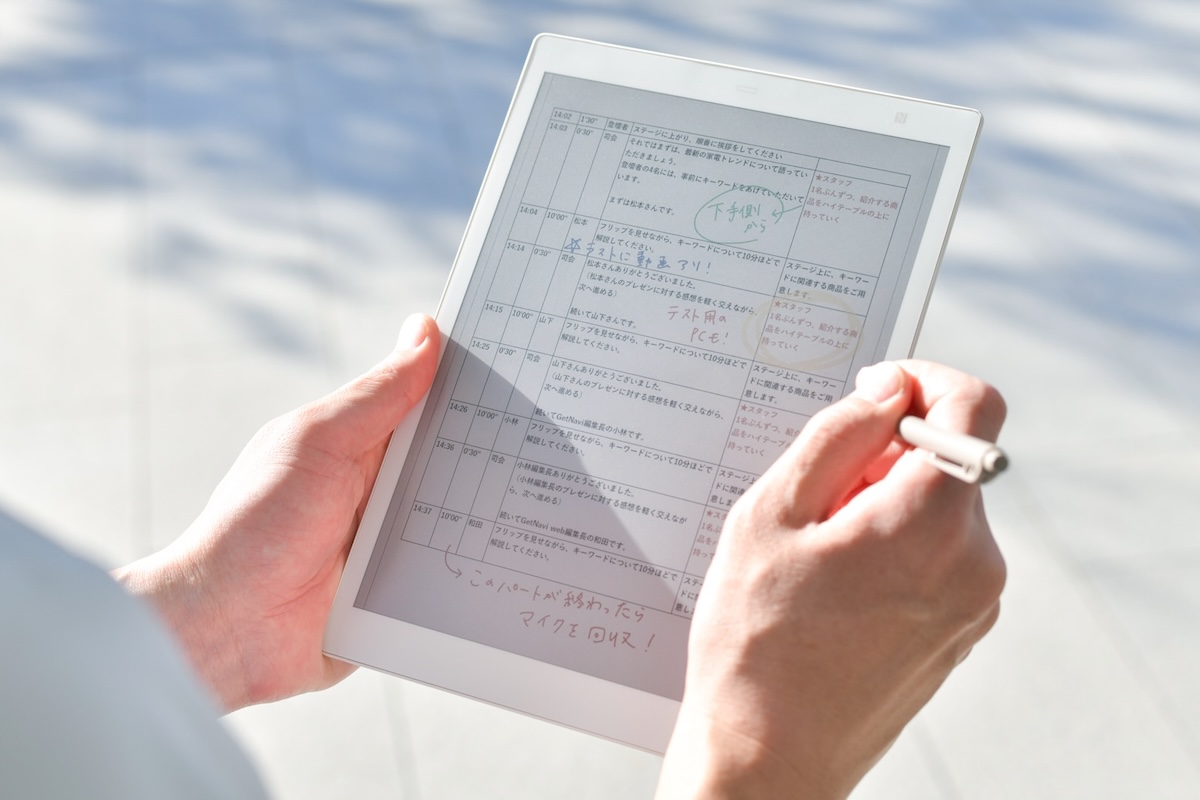

これまでイベントの現場に立つときは見取り図やトークイベントの台本、タイムテーブルなどを出力してクリップボードに挟んでいましたが、今回はQUADERNOにまとめてみました。

屋外イベントは風が強いと書類が風でばさばさめくれたり、バインダーから外れて飛んでいきそうになったりしましたが、QUADERNOならそういったストレスがないですね。建設現場の現場監督の方なども重宝するのではないでしょうか。

一般的なタブレットは画面が反射して見にくくなりますが、QUADERNOの画面は太陽の下でもコントラストが効いているので見やすかったです。イベント中ってけっこうバタバタしているんですが、カラー画面なら急遽変更になったことなどを目立つ色で書き込めるので、慌ただしいなかでも見逃しが防げると思いました。

【総括】使ってわかった! はかどりポイント

実際に使って、最も強く感じたのは資料が1箇所にまとまっていることの安心感です。もちろんこれはほかのタブレット端末でもできることではありますが、この軽量ボディでできるということがかなりのメリット。軽くて薄いということは、外回りに持っていくことや、屋外で取り出すときの心理的なハードルが下がるということでもあり、レスポンスがより早くなったように感じます。これはまさに“はかどる”ということなのではないでしょうか。

そしてカラー表示により重要なメモも見逃しにくくなり、ミス削減につながると感じました。グラフなどの資料を読み込む必要がある人にも役立つと思います。

デスクワークやクリエイティブな作業でお試し!

続いては、原稿のチェックや制作物の進行管理などのデスクワークや、企画を考えるなどのクリエイティブな業務をこなす玉造のリアルな声をお届け。これまでは原稿を紙に出力し、赤字を入れたらスキャンして……というアナログの手法をとっていたとのこと。作業効率はどのように変わったのでしょうか?

【オフィスワーカー代表として私がレビューします!】

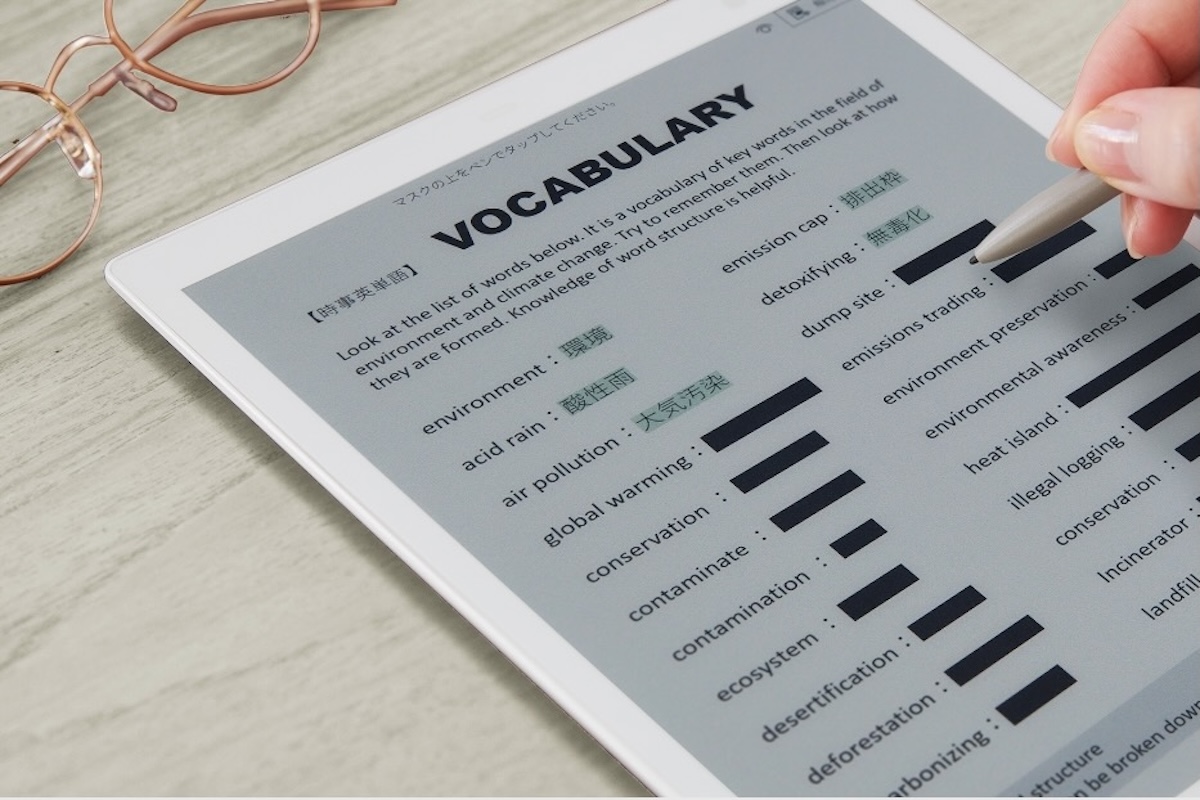

【シーン1:原稿チェック】スキャンの手間が不要! カラー表示で書き間違いも防げる

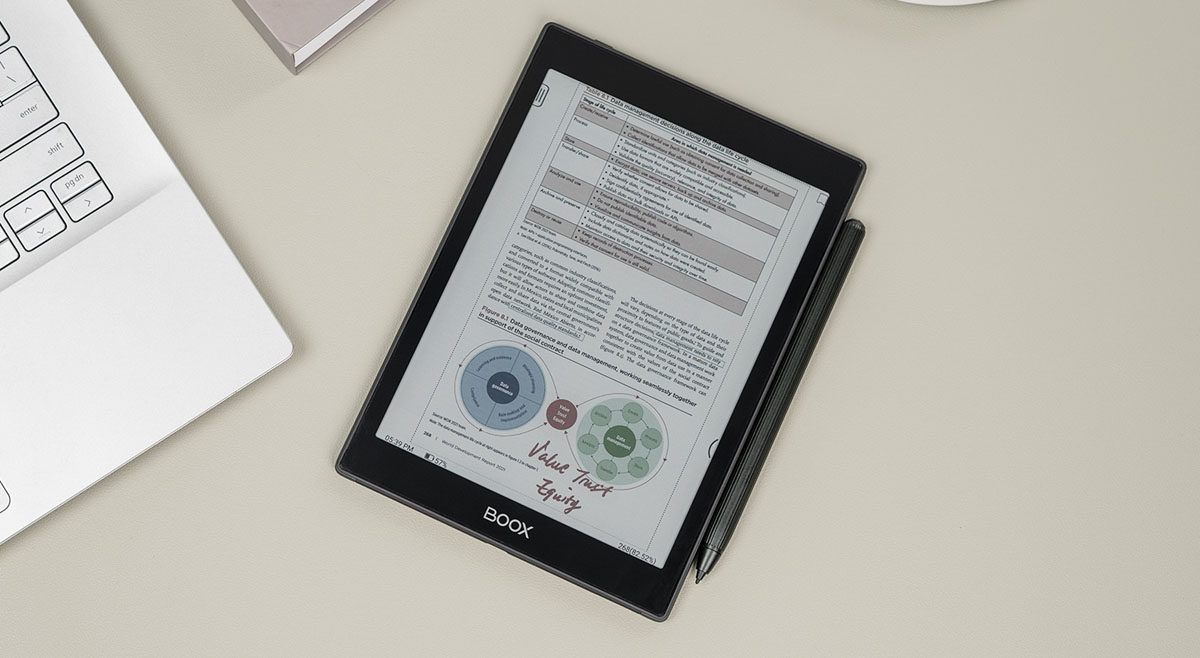

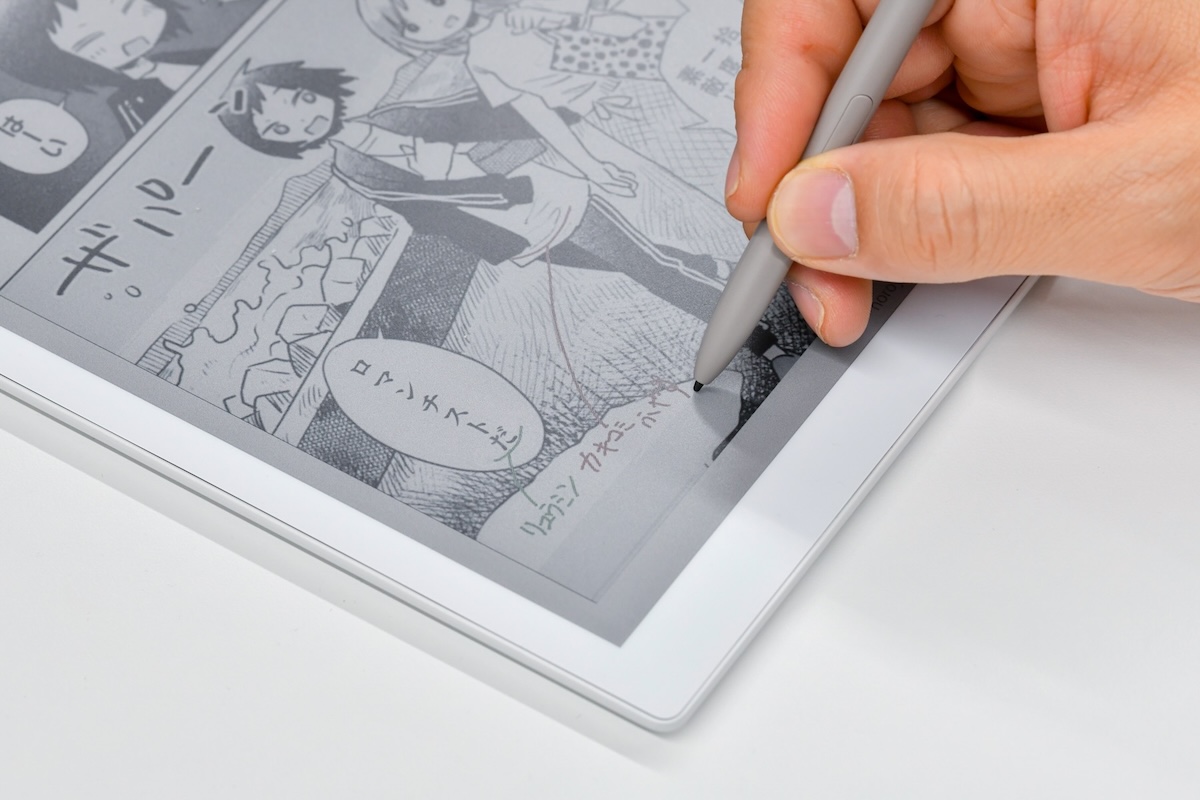

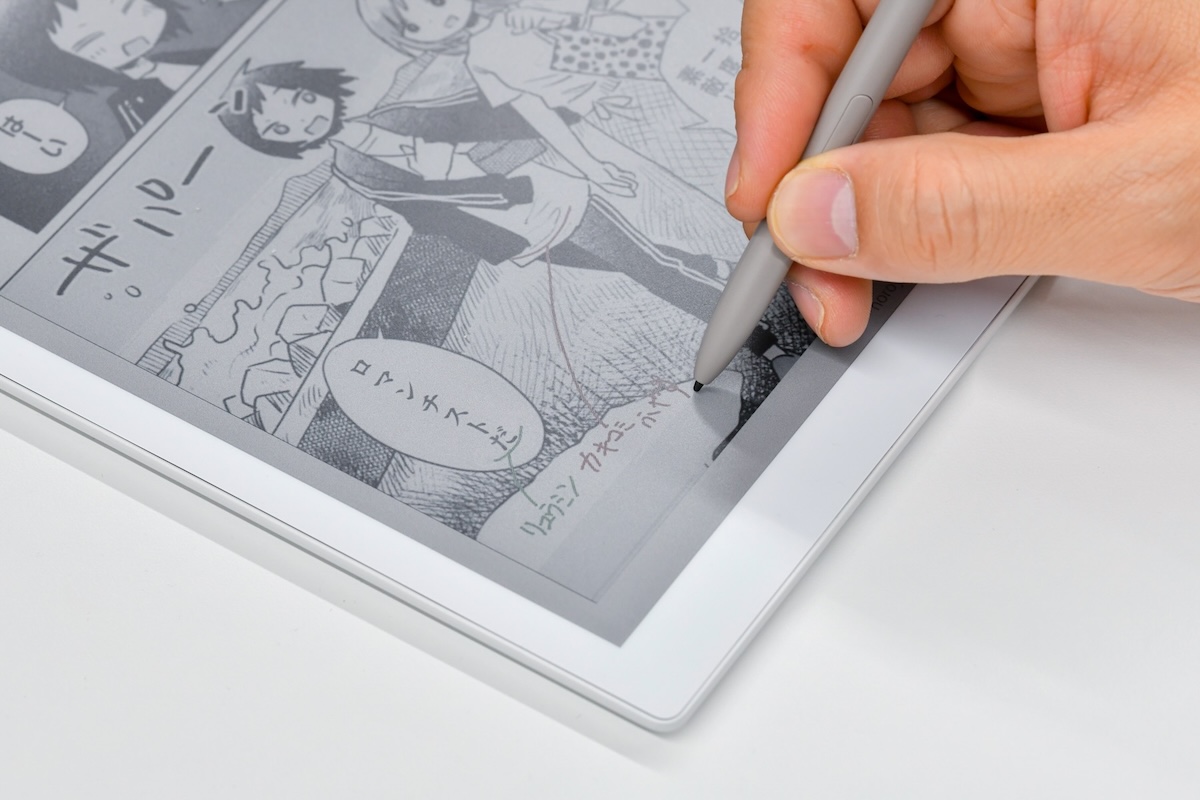

これまで漫画家さんからあがってきた原稿は紙に出力して赤字を入れていたんですが、赤字を入れたあと、いちいち複合機のところまで行ってスキャンをしなければならず、ページ数が多いと1ページだけ上下が逆になっていた……なんてこともあってプチストレスでした。

でもQUADERNOならそういった不満はないですし、原稿を受け取ってから著者さんに戻すまで、全工程がデスクに座ったまま完了。赤字入れのスピードがぐんと上がりました。

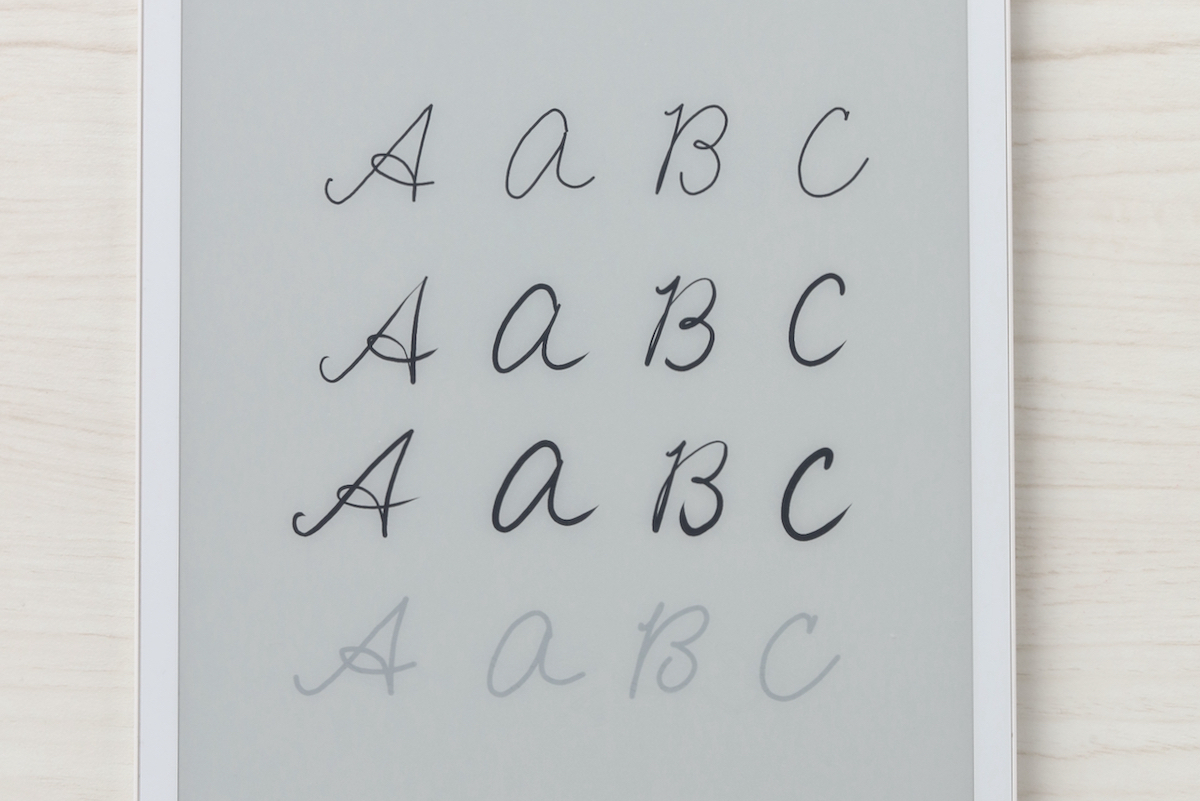

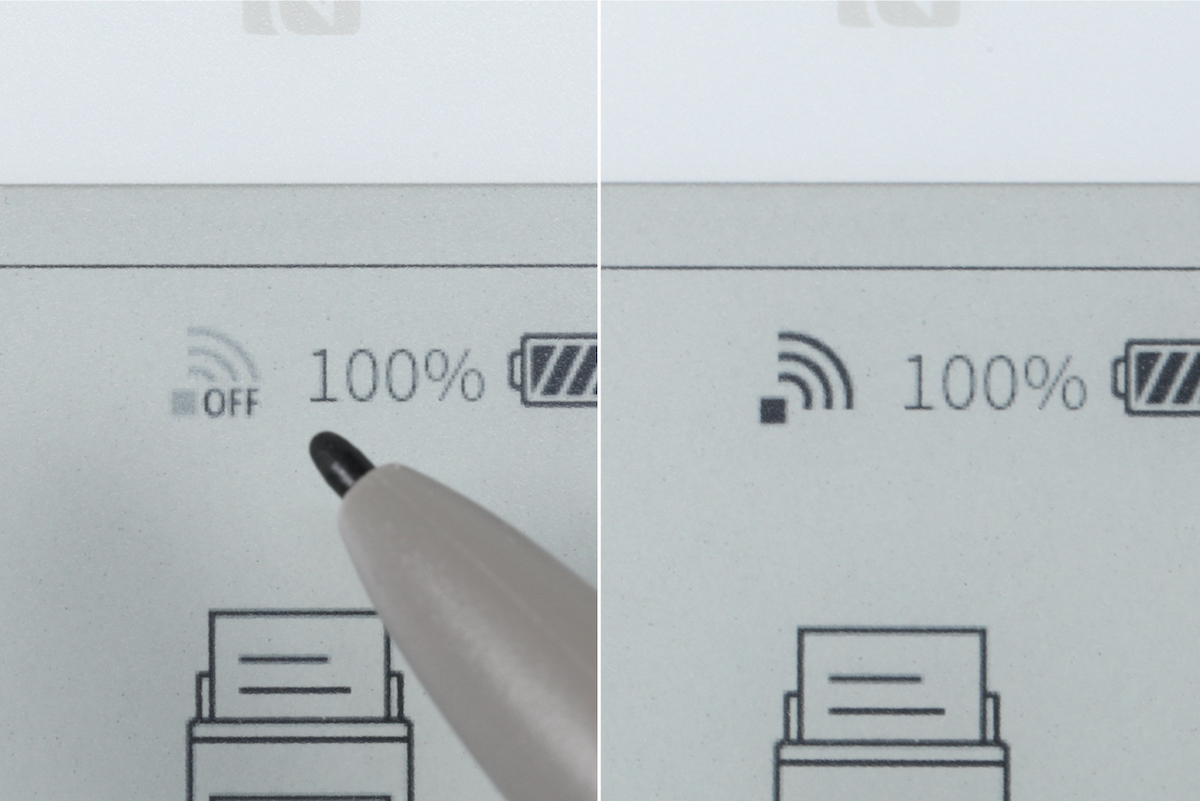

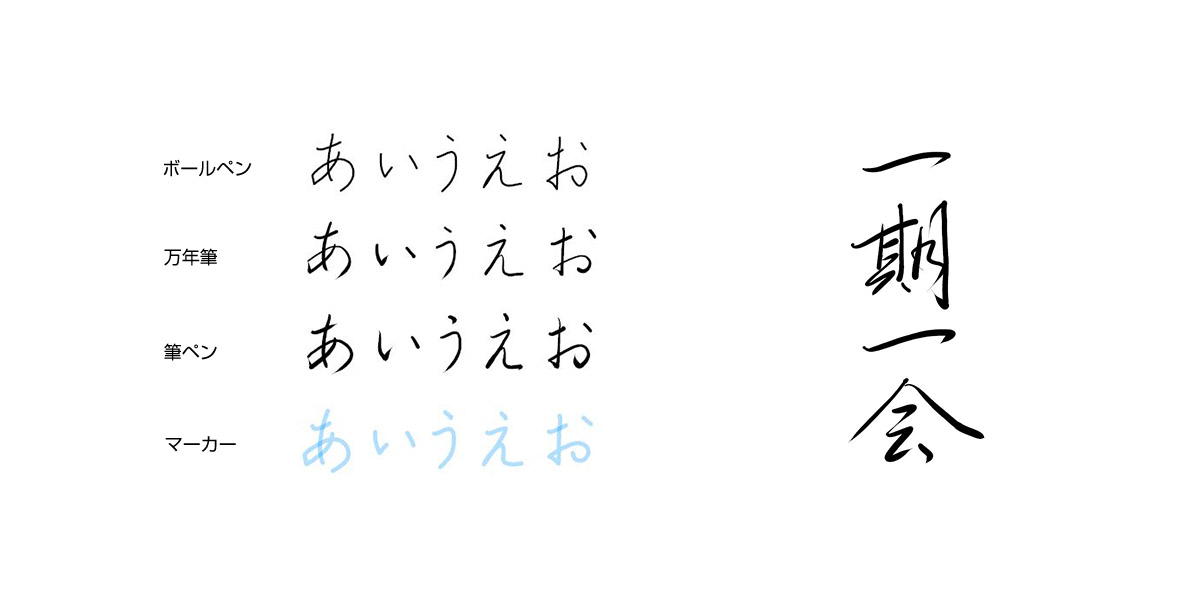

旧モデルだと、ペンの色は変えられても画面ではモノクロ表示なので、いま自分が何色で書いているのかがわかりにくく、色の使い分けを間違えてしまうことがあります。その点、新モデルは使っている色が見え、スムーズに書き込めますね。

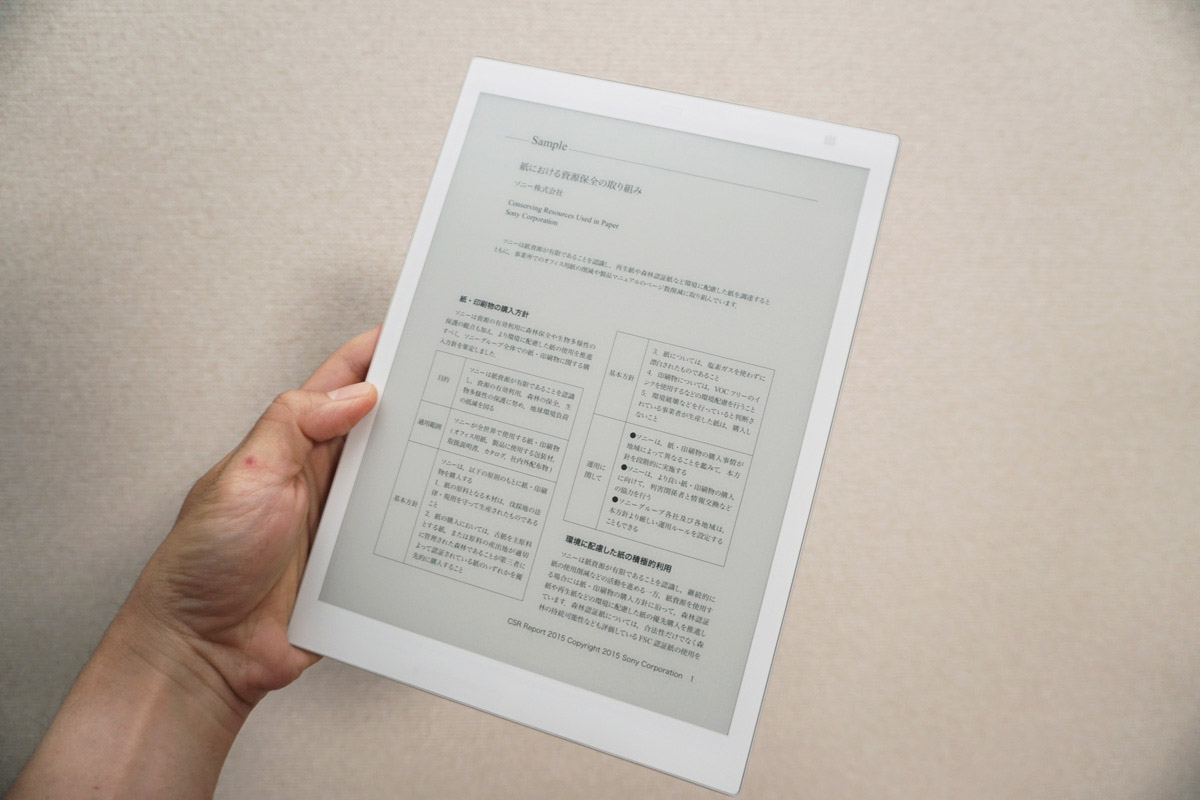

紙の束を広げる必要がないので、たとえば出張で新幹線に乗ったときなどにも、原稿チェックの作業ができるのではないでしょうか。

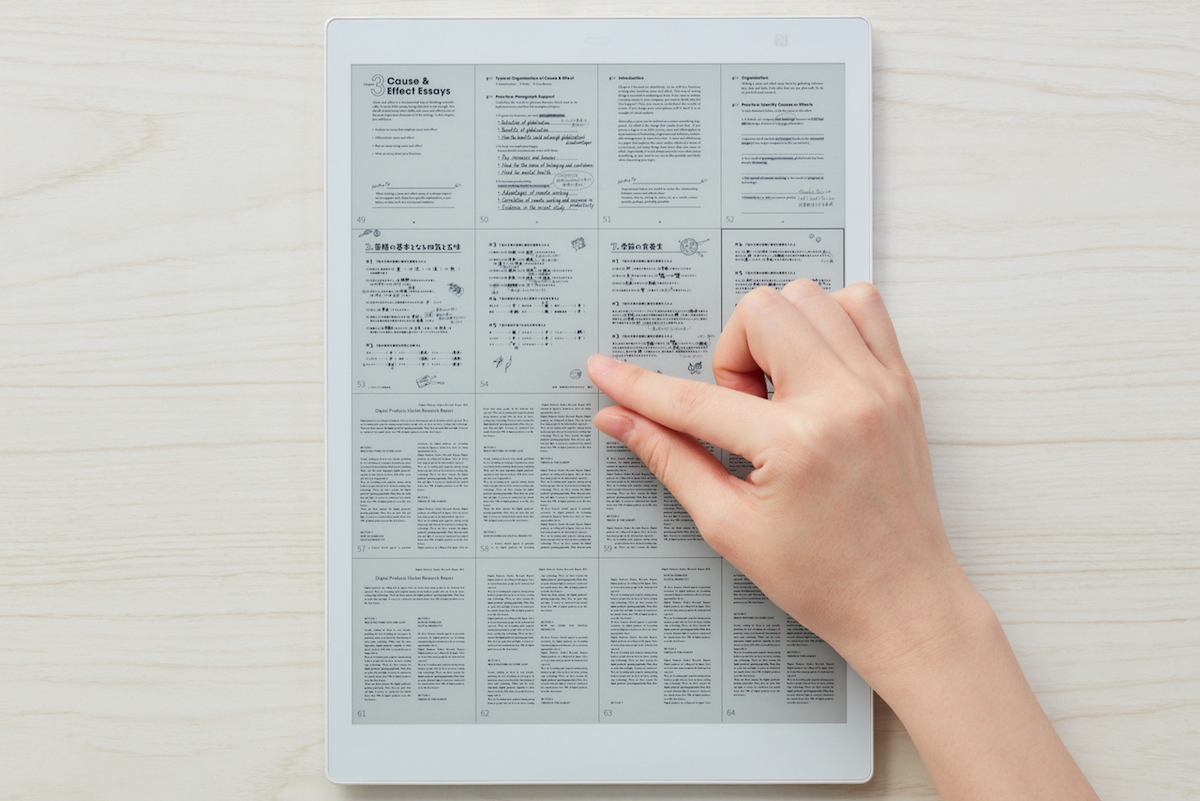

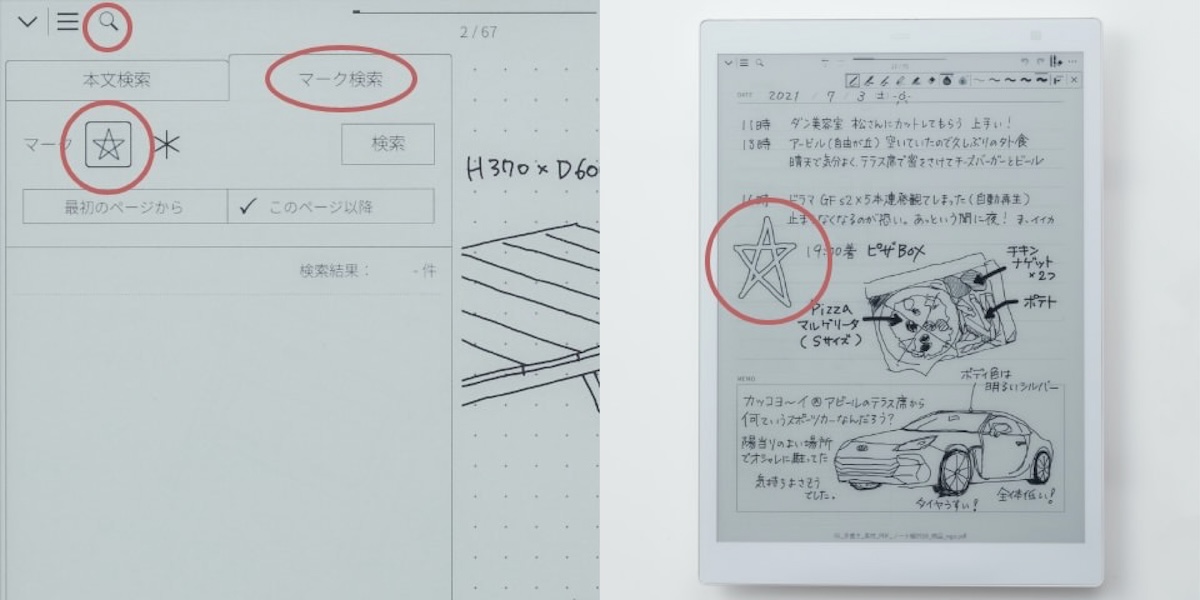

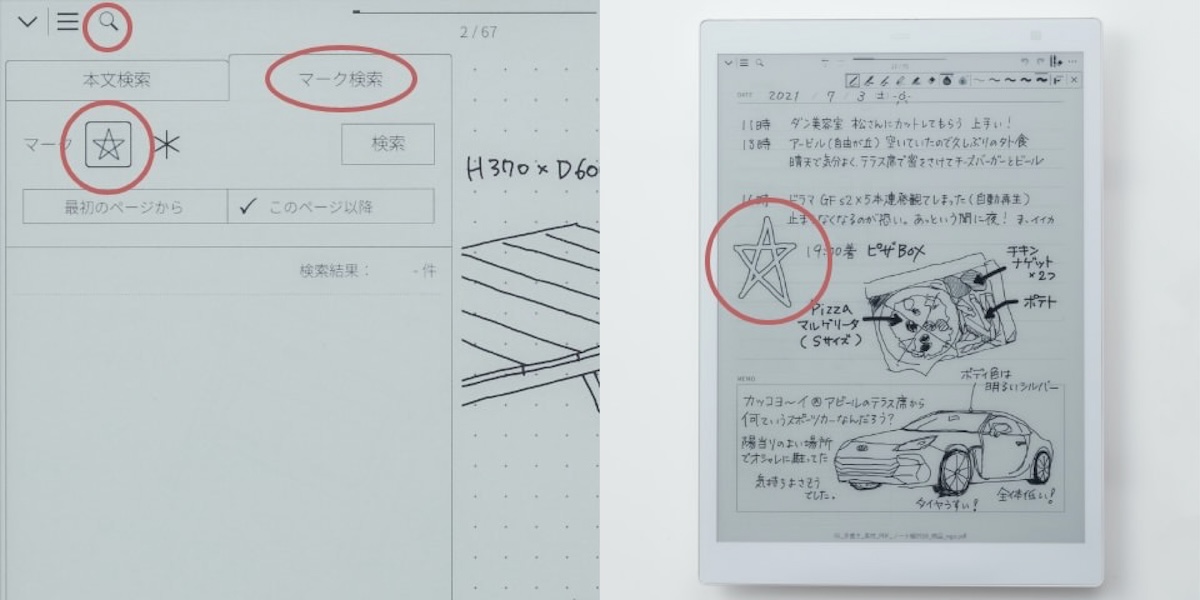

あと、マニアックだけど便利だなと思ったのが、手書きで書き込みをしたページだけを検索できること。漫画の単行本などページ数が多い書類の場合、どのページに赤字があったかわからなくなってしまうのですが、この機能を使えば書き込んだページだけを検索できます。修正原稿が戻ってきて、赤字が全部反映されているかチェックするときに活躍しました。

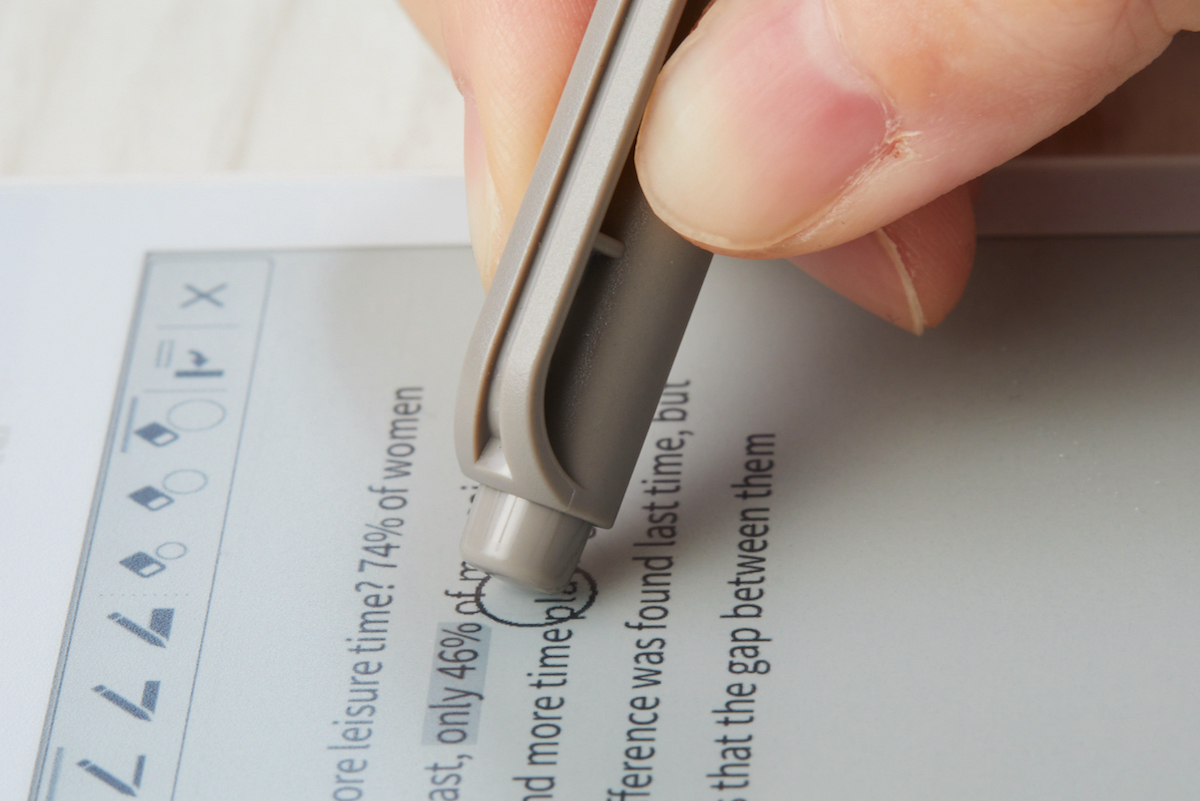

テキスト原稿のチェックにも使ってみましたが、デジタルとはいえ机の上に置いて書き込むからか、紙に出力してチェックするときと感じ方に差がなく、PCの画面で見るときよりも間違いに気付きやすいと思います。

【シーン2:進行管理】進行表をスリープ画面に設定すると〆切を見逃すことがない!

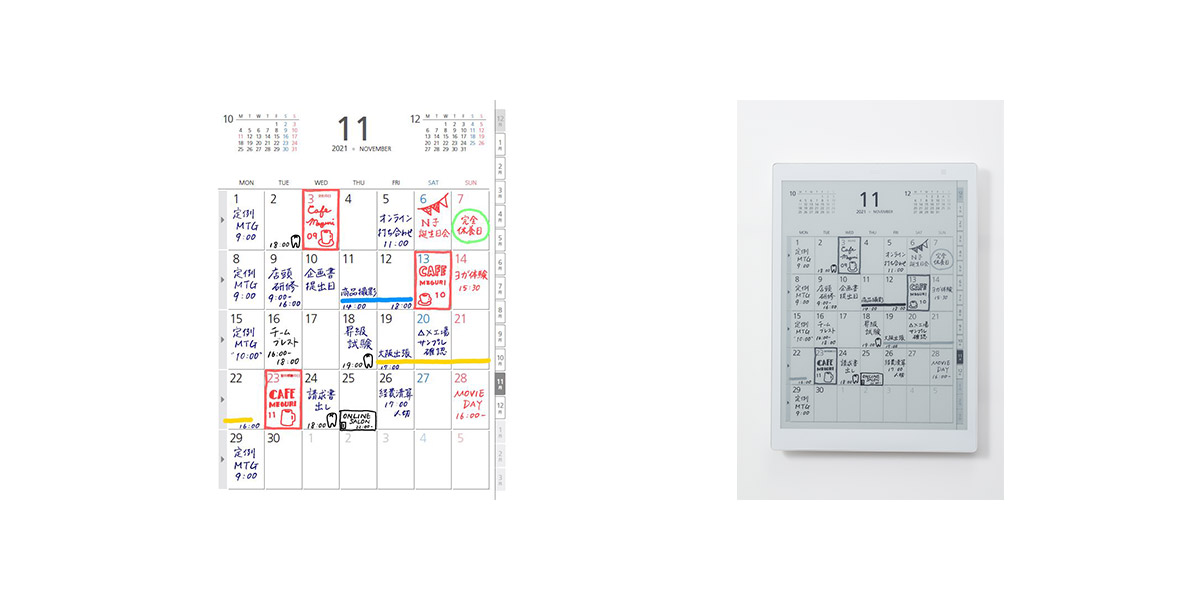

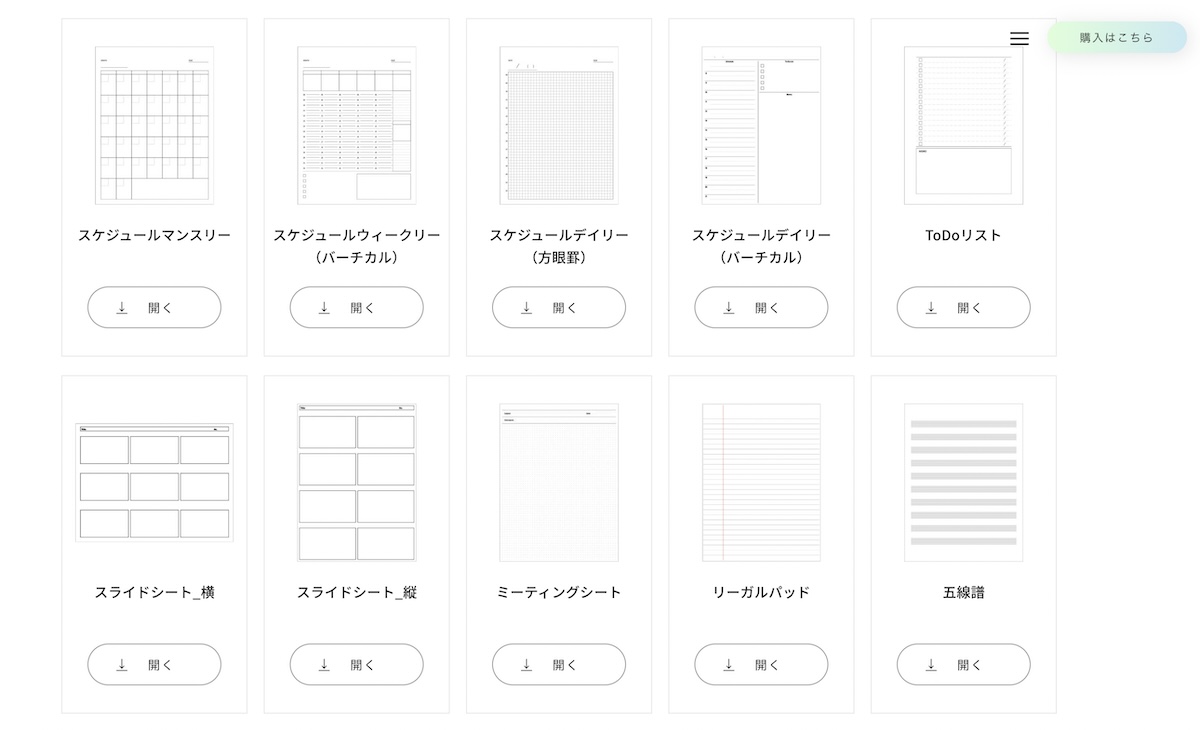

打ち合わせや取材などの予定はOutlookのスケジューラーを使っていますが、タイアップ記事など〆切のある制作物の進行管理は、常に視界に入れておきたいので、QUADERNOのスリープ画面に設定してみました。

スマホスタンドなどを使うと卓上カレンダーのように机に立てられるので、〆切の把握の抜け漏れを減らせます。スケジュールが変更になったときも手書きでパッと書き込めますし、常に視界に入っていることで「あれやらないと!」と刷り込まれるのか、早め早めに動けるようになりました。

人によっては推しのキャラクターのカラーイラストや、手書きした目標をスリープ画面に設定してモチベーションを上げるといった使い方をするのもアリですね!

【シーン3:絵コンテ・ラフ作成】色分けでコンテが伝わりやすく! 立ったままの打ち合わせにも使える

YouTubeチャンネルのディレクションも担当しているので、絵コンテを描くときにも使ってみました。1カメ、2カメなどシーンごとに使うカメラを色分けしたりすることで、情報が整理できてカメラマンにも伝わりやすいと感じました。

また、現場で立ったまま絵コンテを見ながら内容の擦り合わせができたのもいいなと思ったポイント。薄くて軽いので、手に持って書き込みながら話をしていても手が疲れません。

そして、スマホアプリを使えば修正や情報を補足したデータをその場で制作スタッフ全員に共有できるので、「今送ったのが最新版で、赤字が追記箇所です!」と伝えれば、どこが変わったのかもすぐに伝わり、効率よく進行できたと思います。

【総括】使ってわかった! はかどりポイント

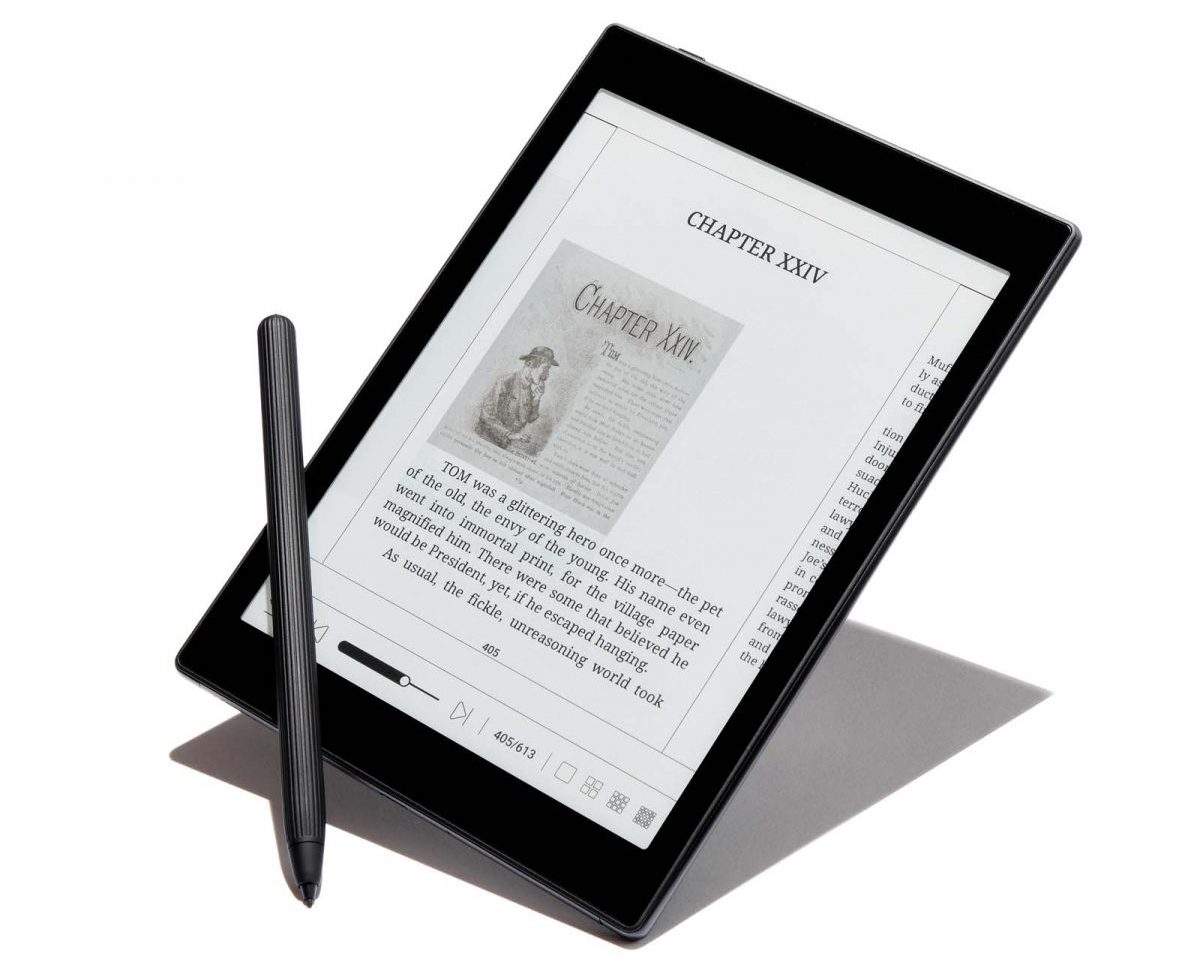

一般的なタブレット端末のようなツルツルした画面ではなく、実際に紙とペンを使って書いているような書き心地が気持ちよくて、むしろ書きたくなるツールだと感じました。カラー表示できるようになっただけでなく、ペンの色数も増えたので、背景の色にあわせてより目立たせられる色が選べるようにもなりました。総じて、より伝わりやすい資料を作れるようになったと思います。

そしてどの作業シーンでも共通して感じたのが、作業への没入感が高まるということです。QUADERNOは、インターネットにつながるのがファイルの送受信時など必要なときだけなので、メールなどの通知に気を取られず目の前の作業に集中できるんです。それにより作業効率が上がりました。

ビジネスシーン以外でも活躍! プライベートでの活用術

ここまでビジネスシーンでどのようにはかどるかをお伝えしてきましたが、秋山と玉造からビジネスシーン以外でも使えたという声があったので、最後に少しだけご紹介します。

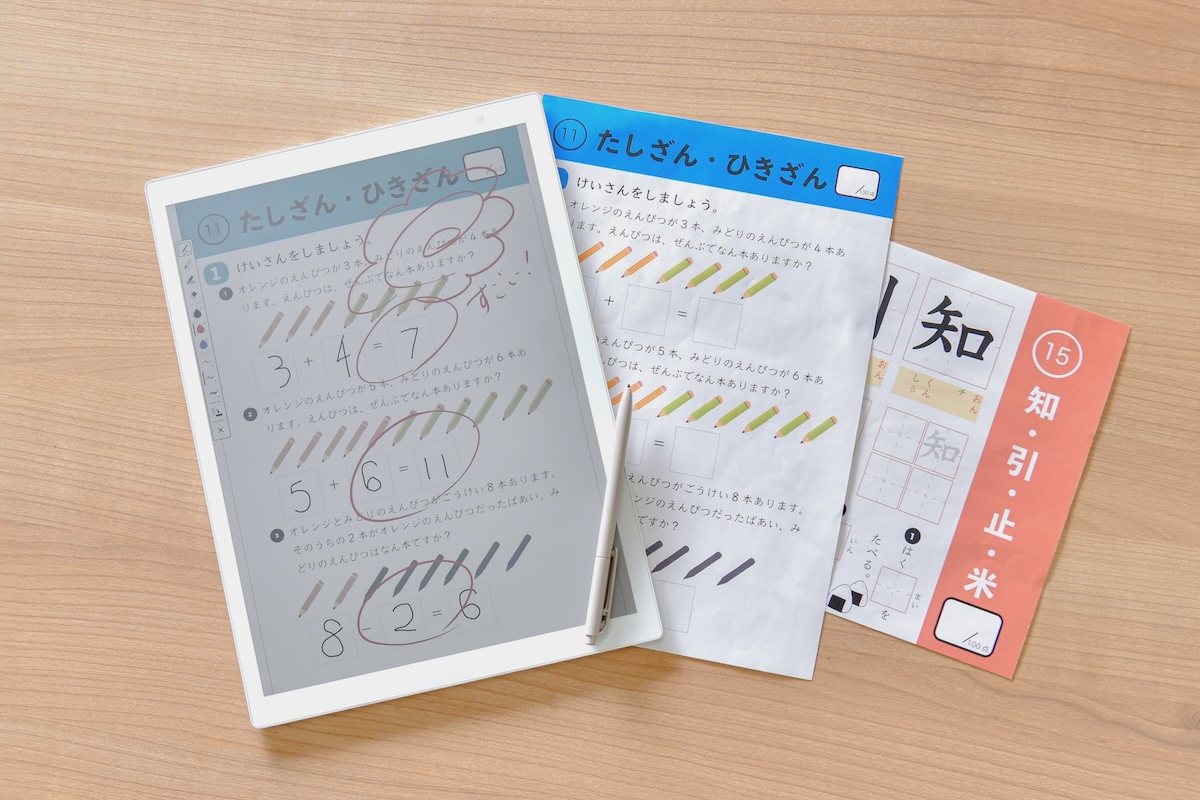

【子どもの勉強】学習教材を取り込めば、繰り返し勉強できる!

3人の子どもの父でもある秋山。3人分ともなると、自宅には計算ドリルなどの教材がたくさん。それらをスキャンしてQUADERNOに取り込むと、教材の山がすっきり!

「データを複製すれば正解できなかった問題に繰り返し挑戦できますし、上の子が使ったドリルに、翌年には下の子が取り組むといったこともできると思いました。バックライトがないので、タブレット端末を使うよりも目にやさしいところも親としては安心です」

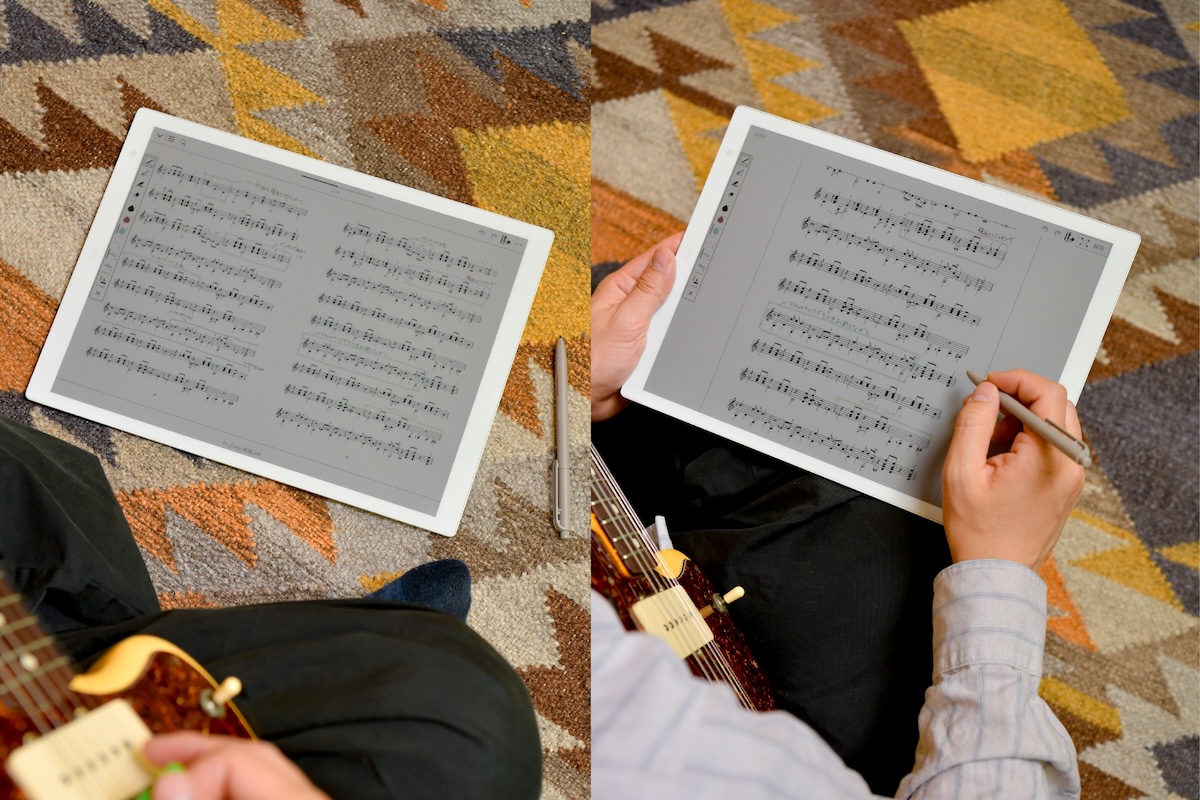

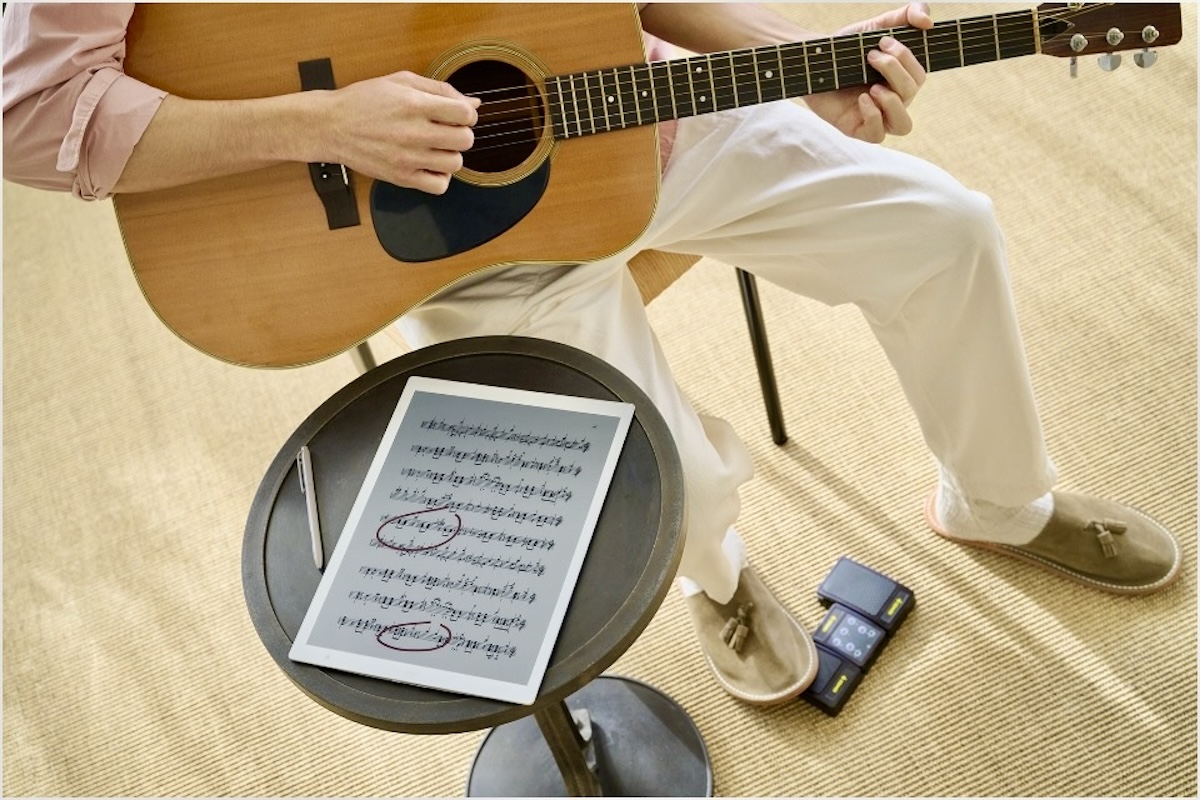

【楽器演奏】演奏に集中できる機能が充実!

学生時代から、趣味でバンド活動もしている玉造。ギターの練習をするときのお供としてもQUADERNOが活躍したと言います。

「楽譜って数が増えると意外と重いので、コンパクトに持ち運べたらと思って、QUADERNOに取り込んでみました。紙の楽譜と同じように注意点などを書き込めますし、過去に演奏した曲の楽譜も一緒に取り込めば、昔弾いたあの曲を弾きたい、というときにもパッと開けるので便利だと思いますね」

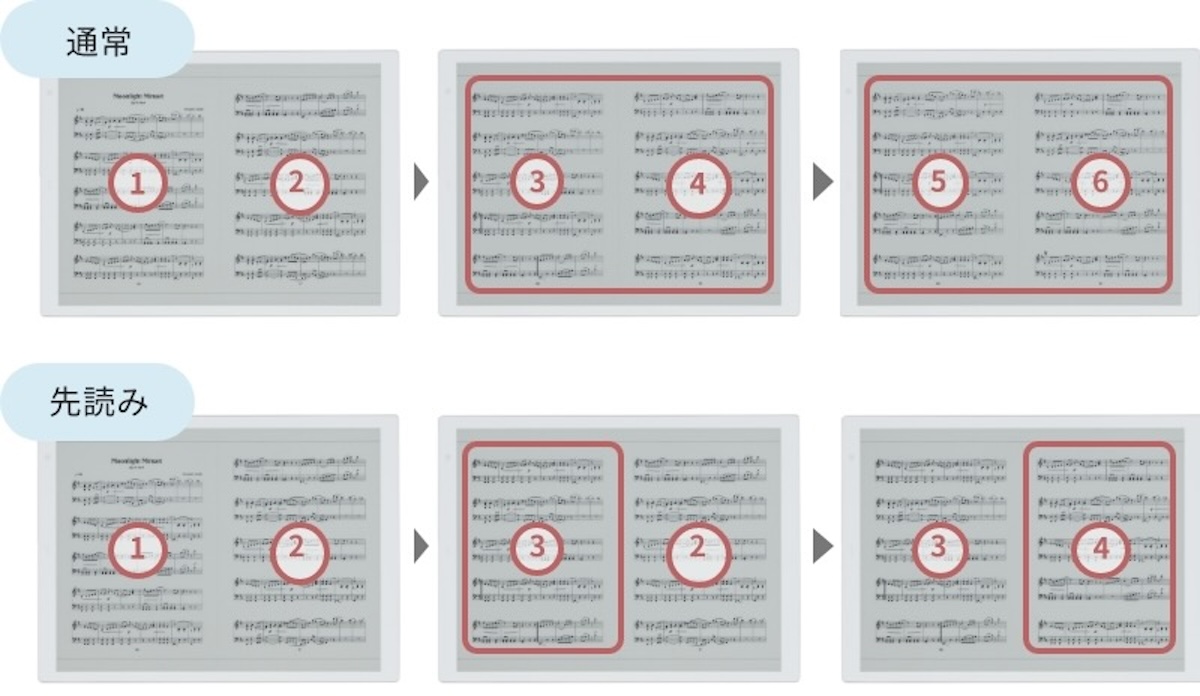

左の写真のように見開きで表示することもできます。書き込みをするときは、そのままだと小さくて書けないので、スマホを操作するときと同じように指でピンチアウトすると拡大も可能です。

このとき、書き込みをしたい1ページだけが拡大表示されるので記入しやすくていいですね。書き込みを終えて等倍に戻すと自動で見開き表示に戻るので、すぐに演奏に戻れますよ。

ビジネスシーンはもちろんプライベートまで、アイデア次第で多彩に使えるQUADERNO。ふたりの結論は、「仕事も趣味も勉強もはかどる!」とのこと。

冒頭でもお伝えした通りQUADERNOは、はかどり文房具のナンバーワンを決める投票イベント「文房具総選挙2025」の「記録する」部門にノミネート中。家電量販店の店頭で実機に触れることもできるようなので、気になった人は試してみて、投票に参加してはいかがでしょうか。

取材・文/鈴木翔子 撮影/鈴木謙介