今、自動車業界が「100年の一度の大変革期」にあるということは、誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。そのきっかけとなったのは2016年にドイツ・ダイムラーのディーター・ツェッチェCEO(当時)が、その変革を「CASE(ケース)」の4文字で表現したことに始まります。

これは「C=Connected」「A=Autonomous」「S=Shared&Service」「E=Electric」という4つの重要キーワードの頭文字を取った造語で、クルマの使い方や在り方が変わるだけでなく、価値やサービス、産業構造までもが変化していくという考え方に基づきます。つまり、そのうちの「E」に該当する電気自動車(BEV)が走行中にCO2を含む排気ガスを出さず環境面で変化をもたらすとして、世界中で注目されているのです。

そのBEVが近年で急速に販売台数を伸ばし始めたのは2020年頃から。ハイブリッド車(HEV)が半数以上を占める日本では、BEVが広く普及していると感じにくいかもしれませんが、海外に目を向ければその状況は大きく違っているのです。

世界各国の電気自動車の普及率

では、世界のPHEV(ハイブリッド車に外部からのバッテリー充電機能を追加したクルマ)を含む電気自動車の普及率はどのぐらい進んでいるのでしょうか。EV用充電インフラを手掛ける「ENECHANGE(エネチェンジ)」が国際エネルギー機関(IEA)のデータをもとに公表した「【2024最新版】世界の電気自動車(EV)の動向」 から、その動向を紐解いていきましょう。

それによると、世界の電気自動車の普及率は、新車販売台数に占める電気自動車(PHEVを含む)の比率として、2023年時点で18%となりました。特に2020年以降の伸び率が大きく、2020年4.2%、2021年9%、2022年14%、2023年18%と一貫して上昇を続けている状況にあります。

このレポートでは、世界各国の電気自動車(PHEVを含む)の2023年末での普及率も公表されています。

もっとも普及率が高い国はノルウェーで93%、次いでアイスランド71%、スウェーデン60%、フィンランド54%、デンマーク46%、ベルギー41%と北欧を中心としたヨーロッパ諸国が上位を占めており、ヨーロッパ全体で見ると21%の普及率となっているそうです。つまり、ヨーロッパでは5台に1台が電気自動車となっていることがわかります。

一方、ヨーロッパ以外での普及率が高いのは中国で38%。次いでイスラエルが19%、ニュージーランドが14%と続きます。ちなみに世界最大の自動車市場を持つアメリカは9.5%で、お隣の韓国では7.9%、日本はそれよりもさらに低い3.6%にとどまりました。

各地域の電気自動車の詳細

次に電気自動車の販売台数と保有台数を実数で見てみましょう。

ここでトップに立つのが中国です。2023年に世界で販売された電気自動車は約1400万台ですが、このうち中国が60%で810万台、ヨーロッパが25%で約330万台、アメリカは10%で約139万台がそれぞれ販売されました。

また、電気自動車は世界ですでに約4000万台が保有されていますが、このうち中国では約2190万台を保有。世界の電気自動車のうち半分以上が中国に存在していることになります。それに続くヨーロッパは28%の1120万台を、アメリカは12%の480万台を保有し、この2か国1地域で世界全体の95%近くを占めていることになるわけです。

↑タイに進出した中国のメーカーBYD。タイではBEV産業振興政策「EV3.0」に基づき、1台当たり7万~15万バーツ(約32万~約68万円、1バーツ=約4.5円)の補助金が支給された。しかし、これを利用する場合、その翌年に販売した台数を現地生産することが義務化され、これがタイでの過剰生産を生み出した

ちなみに日本はといえば、2023年の電気自動車の販売台数は約14万台で世界のちょうど1%。保有台数は約54万台で、世界の1%強にとどまっています。

各地域の電気自動車の詳細

ここからは、電気自動車の普及が著しい各地域の詳細を見ていくことにします。

まず中国です。中国政府は新車販売における新エネルギー車(NEV)の割合を2027年までに45%まで引き上げることを目標としています。もともとは25年までに20%以上としていましたが、早々にこの目標を達成してしまったためにこの目標値が23年に引き上げられたのです。その結果、その割合は30年までに40%以上、35年までに50%以上にまで引き上げる目標が設定されています。

ただ、この目標を達成できるかは否かはわからない状況です。というのも、目標達成のために2010年から続けられてきた電気自動車の購入補助金を22年末に完全終了したからです。折しも不動産不況による景気悪化の影響も受け、新車販売が鈍化。そのため、中国のEVメーカーは過剰生産状態となり、周辺国やヨーロッパなどへの輸出に力を入れている状況にあります。

↑中国・深圳での光景。グリーンのナンバープレート車がNEV(New Energy Vehicle)。この写真だけでも3割程度がNEVであることがわかる

ヨーロッパはどうでしょうか。欧州連合は2035年までに合成燃料(e-fuel)車を除いて、ガソリンやディーゼルを使う内燃機関搭載車の新車販売を禁止する方針を掲げています。つまり、電気自動車シフトを積極的に推進してきたわけですが、2024年1月~9月の累計で見ると新車販売におけるEV(BEV)のシェアは約14%の約143万台にとどまり、前年比で普及率・販売台数で減少する結果となりました。

その要因は2020年以降、ヨーロッパ全体で実施されてきたEV購入支援策の厳格化や打ち切りが相次いで実施されたことが理由です。こうした支援策の変更で販売台数が鈍化するあたりは、EV市場そのものが根付いていないことの証しなのかもしれません。

一方でアメリカは意外にも電気自動車の販売が好調です。2022年末時点でのEV新車販売台数比率は、BEVとPHEVを含めて約8%。前年比では1.7倍の伸びとなり、販売台数では約36万台も増えました。見逃せないのがBEVの大幅な増加で、47万台から80万台へと急増。さらに23年になると第一四半期には約8.6%にまで上昇し、それは前年同期比で45.4%の増加となり、BEVだけに絞っても48%増加しているのです。(データ:国際エネルギー機関)

ただ、これが今後も続くかは不透明です。アメリカでもこれまで電気自動車に対する税額控除がありましたが、それにも関わらず2024年に入ってその伸びが鈍化しているからです。一方でこの優遇策を廃止することを示唆していたトランプ次期政権でしたが、テスラ社のイーロン・マスク氏の支援を受けたことで、この考えは留保している状況にあります。HEVの販売が伸びている状況もあり、今後、これがどう展開していくのか目が離せない状況にあるといえるでしょう。

最後に日本です。日本自動車販売協会連合会によれば、2020年の電気自動車の新車販売比率は0.6%(約1.5万台)だったのに対し、21年は0.9%(約2.1万台)、22年は1.4%(約3.2万台)となり、23年には1.7%(約4.4万台)にまで上昇。さらに欧米などでEVとしてカウントされるPHEVやFCEV(燃料電池車)を含めると、2023年には3.6%(約9.7万台)となり、電動車の新車販売比率は日本でも着実に上がってきています。

なかでも日本のEV販売比率向上に大きく貢献したのが軽EVである日産「サクラ」や三菱「ekクロスEV」です。全国軽自動車協会連合会の資料によれば、2023年の販売台数は軽自動車全体の2.2%(約4.4万台)となり、電動車の普及底上げに大きく貢献したといえるでしょう。また、中国のBYDや韓国のヒョンデがBEVで日本市場に参入したことも刺激になったはずです。

↑日産「サクラ」

↑三菱「ekクロスEV」

しかし、2024年に入ると日本でも販売台数はマイナスに転じます。2024年11月時点でEVとPHEVを合わせた新車販売比率は2.98%で、前年同月の3.21%から減少していたのです。2026年以降にトヨタやレクサスがEVの投入計画を明らかにしていることから、それが販売増につながる期待もありますが、新車が出なければ途端に販売台数が急減する状況は、ハイブリッド車(HEV)の使い勝手の良さを知り尽くした日本ならではの背景があるといえるのかもしれません。

肝心な充電インフラの状況はどうなのか?

電気自動車の使い勝手を高める上で重要なのが充電インフラです。エネチェンジによれば、2023年時点で世界の公共EV充電器は390万台で、もっとも多いのが中国、続いてヨーロッパ、アメリカの順となります。特に中国は普通充電器が150万台、急速充電器が120万台設置されているという充実ぶりです。実際、中国に行くとショッピングセンターなどちょっとした施設にも充電設備が充実しており、高速道路のSAなどでも待つことなく充電できるようでした。

↑充電設備が充実した中国・深圳市内のショッピングモール

↑中国・深圳で高速道路のSA。ここだけでも5台の急速充電器が稼働していた

この状況に大きく後れを取っているのが日本です。2023年時点でその数は普通充電器で2万2000台、急速充電器に至っては9600台しかありません。日本政府は2030年までに公共用の急速充電器3万口を含む30万口の充電インフラを整備することを目指していますが、待ち時間なしで充電するにはこれでも決して十分とはいえないでしょう。

↑日本のスーパーに設置されていた出力90kWの高出力型急速充電器。日本でも徐々に身近な場所でのインフラが整い始めた

↑常磐道・友部SAでの急速充電器。6台が整備されていた

とはいえ、自動車の電動化への流れは決して止まることはないと思います。現時点でこそ、まだバッテリーの充電に要する時間が負担となっていますが、近い将来、こうした問題も解決されていく方向にあるのは間違いないからです。バッテリーの充電時間が短縮されたら電気自動車の使い勝手は大幅に高まり、小さなバッテリーであっても充電を繰り返す負担も減少してロングドライブもしやすくなるでしょう。それは電気自動車をより身近にできる大きな一歩となるはずです。

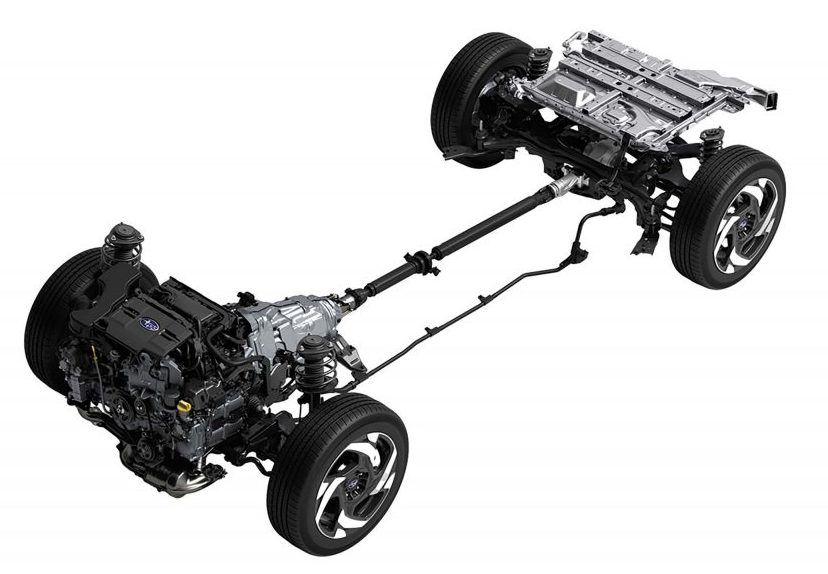

こういった状況から、すぐに電気動車の使い勝手を高めることが難しいのは事実です。そこで、エンジン車から電気自動車への橋渡し役として位置付けられるのが、日本で普及が進んで圧倒的シェアを持つハイブリッド車(HEV )なのです。【世界のHEV 販売台数は約553 万台で、新車販売の33.2 %。それに対し、日本のHEV 販売台数は146 万台で、軽自動車を除く新車販売の55.1 %。(※2023 年時点)】

HEV は、エンジンと小さいバッテリーを上手に組み合わせることで、充電が不要な自動車としての使い勝手の良さと環境負荷を可能な限り低くできることを最大の特徴としています。まさにHEV はそうしたバランスの良さを最大限に発揮できるパワーユニットといえるでしょう。

このHEVのメリットはグローバルでも徐々に理解されてきているようで、当初はHEVをNEVから対象外としていた中国でさえも今では低燃費車として認定しているほど。欧米でもハイブリッドのメリットが再認識されるようになり、好調な販売を続けていると伝えられています。こうした状況を踏まえると、HEVはもう少し先まで活躍すると考えるのが妥当ではないでしょうか。

【フォトギャラリー(画像をタップすると閲覧できます)】

今回紹介するクルマ

今回紹介するクルマ

一充電走行距離(WLTCモード):561km

一充電走行距離(WLTCモード):561km