忙しいときや疲れているとき、ゆっくりお風呂に入る時間がとれずに、シャワーだけで済ませていませんか? 入浴には、汚れを落とすだけではなく、さまざまな効果が! とくに寝付きが悪かったり冷え性に悩んでいたりするなら、入浴のメリットを取り入れない手はありません。

眠りとお風呂の専門家であり睡眠改善インストラクターの小林麻利子さんに、お風呂への効果的な入り方や、入浴前後に行いたいエクササイズ・ストレッチの仕方を教えていただきました。

入浴の効果とは?

まず、入浴=浴槽のお湯に浸かることの効果について知っておきましょう。大きく分けて5つの効果があります。

1. 身体が温まることで疲れがとれる

温かいお湯に浸かると、身体が芯から温まります。すると、身体中の血管や毛細血管が広がり、血流が促進されることで、体内に溜まった老廃物や疲労物質が取り除かれ、コリがほぐれることで疲れがとれるのです。また、関節がやわらかくなることで関節痛も和らぎます。

2. お湯に浸かることで血行が良くなる

お湯に浸かると、身体は水圧を受けます。この圧力によって、脚などに溜まっていた血液が押し流され、血液の循環が促進されて心臓の働きが活発化します。マッサージを受けるのと同じ原理で、むくみが解消するのです。

3. 浮力によってリラックスできる

水中では、体重が9〜10分の1になるとされています。普段身体を支えている筋肉や関節が、その重みから解放され緊張状態が軽減することで、リラックス効果が生まれます。

4. 毛穴に溜まった汚れを洗い流す

お湯に浸かると身体の中から温まるので、全身の毛穴が開きます。これによって毛穴の中に溜まった汚れや皮脂が洗い流されやすくなります。短時間のシャワーだけでは、この効果は得られません。ただし、長時間お湯に使っていると、必要量の皮脂まで流してしまうことになるので、適度な入浴時間を守ることが大切です。

5. 深部体温を上げることで快眠に導く

最後が睡眠への影響。お風呂に入ると身体が芯から温まる=深部体温が上がるため、お風呂を出るとその体温は下がっていくことになります。人体は体温が下がった際に眠くなるという仕組みをもっていますから、お湯に浸かることはスムーズな入眠にも効果を発揮するのです。詳しくは、このあと説明します。

ではこの深部体温の仕組みから、眠りとお風呂の専門家である小林麻利子さんに解説していただきます。

眠りとお風呂の関係は「深部体温」にあった

「深部体温」とは、体の中心部の体温のこと。内臓や脳などの温度を気にしている方は少ないと思いますが、実はこの深部体温が睡眠に深く関係しています。

「深部体温は、一般的には朝4時ごろがもっとも低く、朝起きて活動していくうちに少しずつ上がっていき、夜7時ごろがもっとも高くなります。就寝2~3時間前から徐々に低下していきますが、就寝直前に体温を急降下させることで眠気を感じられるようになり、スムーズに入眠し質のよい眠りを継続することができます。

ちなみにそのリズムは、何時に寝てもほとんど変わりません。常に寝る時間が遅い場合は、それが基本のリズムになっているので、深部体温の上下も後ろにずれることになります。でも、たとえば毎日0時に眠るのに今日だけ深夜2時になってしまった、という場合は、深部体温の上下する時間は変わらないのです。

大切なのは、眠る前と就寝後に、しっかり深部体温を下げること。たとえばテレワークが続いていたり生理前だったりすると、一日を通して深部体温が高いままになってしまうことがあります。そうなると、そのまま眠ろうとしても体温が下がっていかないので、うまく寝付けません。

そこで効果があるのが、入浴です。シャワーで済ませてしまいがちな人も多いと思いますが、入浴を取り入れることで、効果的に深部体温を下げ、眠りやすい体を作れるのです」(睡眠改善インストラクター・小林麻利子さん、以下同)

準備から入浴後のストレッチまで。正しいお風呂の入り方

それでは具体的にどのような入浴の仕方が効果的なのか、順を追って教えていただきましょう。

1.【入浴前】軽いエクササイズで血流を促しておく

入浴前に軽くエクササイズをして体を温める準備を整えます。「エクササイズのメニューは、お好みでかまいません。息が切れるほどではないけれど、筋トレのような、ちょっと汗をかくエクササイズを行ってあらかじめ血流を良くしておくことで、深部温度を上げやすくします」

(1)

膝と足首を90度に曲げ、床と平行に上げた足を上に向かって10回持ち上げて、お尻の筋肉を刺激します。左右同様に。お尻や骨盤の筋力を鍛え、足に溜まった血流や老廃物を流せる上、ヒップアップの効果もあります。

(2)

今度は足を伸ばしたまま、同じように10回上に持ち上げます。こちらも左右同様に。背中の筋肉も鍛えられ、上半身もポカポカしてくるはず。

(3)

最後に、片足をお尻の向こう側へスライドさせ、この状態から足を上へ10回持ち上げましょう。両足が終わったら、入浴の準備完了です。

ちなみに、エクササイズするときは「磁気を発する機能つきのウエアも深部体温を上げやすく、おすすめ」だそう。

コラントッテ「スイッチングシャツ ショートスリーブ ウィメンズ」(7800円+税)、「スイッチングパンツ ロング ウィメンズ」(8800円+税)

コラントッテ「スイッチングシャツ ショートスリーブ ウィメンズ」(7800円+税)、「スイッチングパンツ ロング ウィメンズ」(8800円+税)

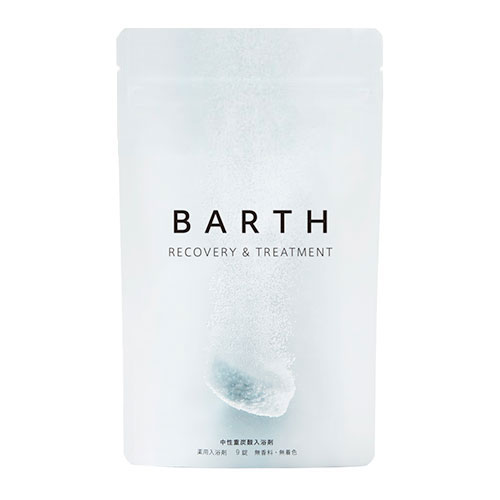

2.【入浴の準備】お湯には必ず入浴剤を投入すること

小林さんは、睡眠のためにもお肌のためにも、いわゆる“さら湯”の湯船には入らないそう。入浴剤やバスオイルなどを入れることで、水道水に含まれる塩素(カルキ)が中和され、肌が乾燥するのを防ぎます。

小林さんが愛用している入浴剤は2種類。ひとつはオーガニックのラベンダーを使った香りのよいタイプのもの、もうひとつは炭酸ガス入りのものでした。

ネオナチュラル「母袋有機農場シリーズ はだ恵りの湯」8袋入り(2000円+税)「快眠に効果的といわれるラベンダーの茎や葉、花に、米麹や岩塩を合わせたもので、このまま枕元に置いて寝てもいいほどの香り立ちです。お風呂に入れると水蒸気でお風呂全体に香りが広がり、リラックスできます。毎日使うには少々贅沢なので、週に一度のごほうびとして使っています」

花王「バブ 薬用メディキュア(柑橘の香り)」6錠入り(631円+税・編集部調べ)「こちらは炭酸ガスで体を温められるタイプのもの。毛細血管を広げて血流を促進するため、体が温まるスピードがとても早くなります」

「こういった入浴剤を使えば、短い時間の入浴でも身体を深部まで温めることができ、忙しい日の夜にもぴったり。お肌にも睡眠にもいいので、必ずバスオイルや入浴剤などを入れて入りましょう」

いよいよ入浴。何℃くらいのお湯に、どれくらいの時間浸かればいいでしょうか? また、入浴後のストレッチなど、入眠前までのステップを、次のページで解説していただきます。

3.【入浴】40℃の湯船に15分間浸かること

忙しい現代人だからこそ、もっとも効果的かつ時間のかからない方法で、確実に深部体温を上げる入浴の仕方が大切です。

「深部温度を効率よく上げるためには、水温と時間のチェックが欠かせません。もっとも効果的なのは、40℃のお湯に15分間浸かること。これで深部温度が0.5℃上げられます。水温が40℃以下になってしまうと深部が温まるまでに時間がかかってしまいますし、反対に41℃以上になってしまうと、交感神経を刺激してしまって心拍数が上がり、目が冴えてしまい逆効果です」

佐藤計量器製作所「おふろ用湯温計 ぷかぷか」(1300円+税)「適温である40℃で入れるように、温度計できちんと測るといいでしょう。よく『給湯器の設定が40度だから測らなくていいのでは?』と聞かれるのですが、浴室や浴槽が冷えていると、お湯の温度が40℃でも実際入浴するときには40℃以下になってしまいますので、注意しましょう」

4.【入浴中】リラックスできるアイテムを使う

(写真の「頭皮エステ」は生産終了)

(写真の「頭皮エステ」は生産終了)

「入浴中は何も考えずにリラックスすることを心がけてください。仕事や気がかりなことに捉われないよう眠りに向けて心も整えていき、体の力を抜いていきましょう」

パナソニック「頭皮エステ サロンタッチタイプ EH-HE9A」(1万1491円+税・編集部調べ)「自分がリラックスできるものならなんでもかまいませんが、こちらの『頭皮エステ』というマッサージアイテムは、気持ちよくてオススメです。頭皮が硬くなり、血流が悪くなるのをマッサージすることで整えていきます。頭皮マッサージは寝つきをよくするという研究報告もありますし、お風呂の中で使えるので、温まりながら使ってみましょう」

パナソニック「頭皮エステ サロンタッチタイプ EH-HE9A」(1万1491円+税・編集部調べ)「自分がリラックスできるものならなんでもかまいませんが、こちらの『頭皮エステ』というマッサージアイテムは、気持ちよくてオススメです。頭皮が硬くなり、血流が悪くなるのをマッサージすることで整えていきます。頭皮マッサージは寝つきをよくするという研究報告もありますし、お風呂の中で使えるので、温まりながら使ってみましょう」

マークスアンドウェブ「ハーバルオイル(ラベンダー・ホホバ)50ml」(1264円+税)「香りや照明でリラックスできる環境を作るのもいいですよね。わたしはお湯に浸かる前に髪と体を洗い、そのあと肌にマークスアンドウェブのラベンダーオイルを塗ってから入浴することもあります。香りで癒され、肌も刺激から守ることができますよ」

マークスアンドウェブ「ハーバルオイル(ラベンダー・ホホバ)50ml」(1264円+税)「香りや照明でリラックスできる環境を作るのもいいですよね。わたしはお湯に浸かる前に髪と体を洗い、そのあと肌にマークスアンドウェブのラベンダーオイルを塗ってから入浴することもあります。香りで癒され、肌も刺激から守ることができますよ」

5.【入浴後】ストレッチをする

入浴後のストレッチは、呼吸を整え、ゆっくりリラックスしながら行うことがポイントです。

「せっかく温まった体が冷えてしまわないよう、ガウンやニットなどを羽織って行いましょう。冬にしたいオススメのストレッチは、腰椎の血流をよくするポーズ。座りすぎて硬くなった腰は滑らかに動かず、腰痛を引き起こしたり身体全体を硬直させてしまいます」

(1)

まずはあぐらをかいて座り、背筋を伸ばしたところから、口から息を吐きながら背中をゆっくり丸めていきます。肩を下ろして、手でお腹を守るようなポーズをし、ひとつひとつの背骨を意識してゆっくり丸い背中を作りましょう。

(2)

背中がぎゅっと丸くなったら、そこから今度はゆっくり姿勢を戻し、鼻から息を吸いながら背筋を伸ばします。骨盤からひとつひとつの背骨を動かすようなイメージで背中を反り、丸めた背中をじっくり伸ばしましょう。この動作を呼吸を繰り返しながら、ゆっくり5回行います。

(3)

続いてはうつ伏せになり、お腹に力を入れたまま片方の足だけ直角に折って上半身を起こします。足の付け根を刺激することで、股関節が柔らかくなり、腰痛の予防に効果的です。この姿勢のまま10秒キープし、足を変えて10秒行います。

(4)

今度は足を体の前に置いて折り曲げます。

(5)

足はその状態にまま、今度は前屈して自分の体の重みをかけて股関節やお尻のストレッチをします。このとき、頭頂部に握りこぶしを置いて頭も刺激しましょう。疲れや凝りを緩和させ、寝付きがよくなります。

6.【就寝前】眠る直前に頭皮のマッサージをする

身体が冷えないうちにベッドに入ったら、眠る前にもう一度、頭皮のマッサージをしましょう。手のひらでこめかみや耳の上のあたりを押し、頭を柔らかくします。

「マスクをつけていることが多くなったので、耳元にマスクの重みが常にかかるようになりました。普段より余計に耳やこめかみのあたりが疲れていますから、よくマッサージしましょう」

寒くてなかなか寝付けないという悩みを解消し、ぐっすりと眠るために、以上の6ステップを実践してみてください。

【関連記事】バスタイムが充実! 東急ハンズで今売れているお風呂グッズ5選

【プロフィール】

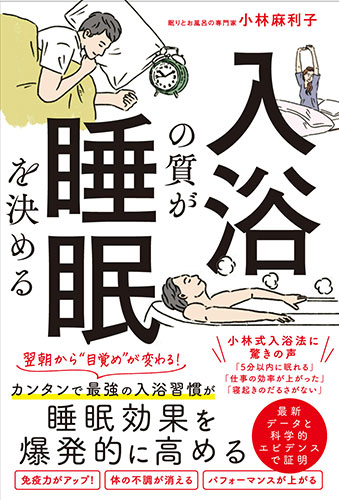

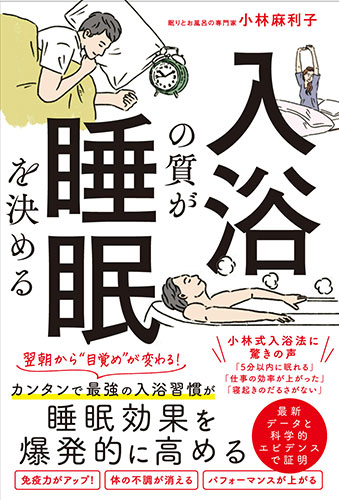

眠りとお風呂の専門家 / 小林麻利子

睡眠改善インストラクタ―。公益社団法人日本アロマ環境協会認定アロマテラピーインストラクター。「美は自律神経を整えることから」を掲げ、生活習慣改善サロンFluraを開業。最新のデータ、研究をもとに、睡眠や入浴、運動など日々のルーティンを見直すことで美人をつくる『うっとり美容』を指導。生活に合った無理のない実践的な指導が人気を呼び、2000名以上の女性の悩みを解決し、講演活動やウェブ連載のほか、テレビ・雑誌でも活動中。『あきらめていた「体質」が極上の体に変わる』(ダイヤモンド社)、『美人をつくる熟睡スイッチ」(G.B.)が好評発売中。最新刊は『入浴の質が睡眠を決める』(カンゼン)。

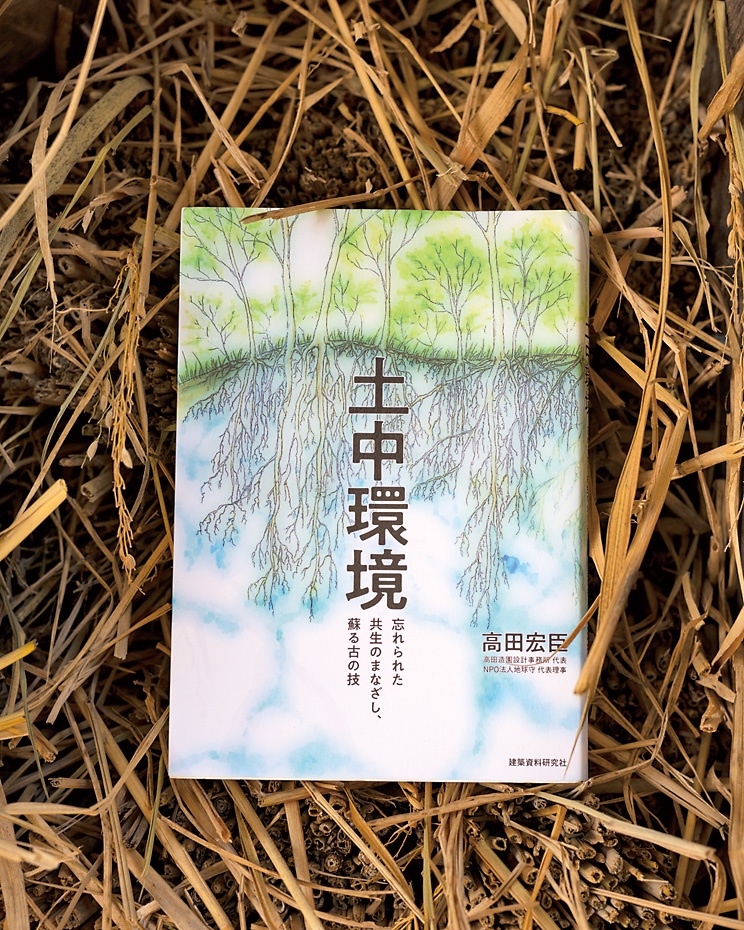

小林麻利子『入浴の質が睡眠を決める』(カンゼン刊)