富山湾の春の風物詩、“ホタルイカ漁”。水揚げの際、青白い光を放ちながら海を漂うその幻想的な姿は、まるで光の絨毯のよう。そんな朝獲れのホタルイカを急速冷凍し、新鮮なまま自宅に届けてくれるサービスも登場し、おうちで“生”のホタルイカを楽しめる機会が増えてきました。

今回は、日本料理店で研鑽を積み、現在は出張料理サービス「シェアダイン」で活躍する日本料理人・ジョージさんに、生ホタルイカの下処理方法から、洋風アレンジや炊き込みご飯など、ホタルイカの新たな魅力に気づけるアレンジレシピを教えていただきました。

甘味のある肝まで丸ごと食べられて

低カロリーながらたんぱく質が豊富!

はじめに、ホタルイカの特徴についてご紹介します。ほかのイカとは何が違うのでしょうか。

「通常のイカはサイズが大きく、部位ごとに切り分けて食べるため、部位ごとに味わいや食感が異なります。それに対し、ホタルイカの一番の魅力は、丸ごと食べられること。胴体の長さがおよそ7cmと小さく、切る必要がないのでまるごと食べられ、淡白な身と甘味のある肝を一緒に楽しめます。

また、身がやわらかく薄いため、簡単に噛み切れるのも特徴ですね。ただし、目や口が残っていると、そのやわらかさが損なわれてしまうので、おいしくいただくためには、下処理で目と口を取り除きましょう」(日本料理人・ジョージさん、以下同)

栄養面においても、ほかのイカとは異なる特徴があるそうです。

「ホタルイカは、ビタミンAを豊富に含んでいます。ホタルイカに含まれるビタミンAの量(レチノール活性当量)は、するめいかの胴体部分の100倍以上ともいわれています。ビタミンAは、粘膜や皮膚の健康を保つほか、視力の維持にも役立つ栄養素です。

また、肉類に比べて低カロリーでありながら、たんぱく質も豊富なので、良質なたんぱく源としてもおすすめ。さらに、鉄・ビタミンB2・B12などの栄養素に加え、タウリンも豊富です。 タウリンは、疲労回復や血圧の正常化、肝機能のサポートなど、体の生理機能を活性化する成分として知られています」

生で食べる時は

内臓の除去 or 冷凍処理されたものを選ぶこと

ホタルイカの内臓には寄生虫がいる場合があるそうですが、どのように処理すればよいのでしょうか?

「スーパーなどで見かけるホタルイカは、ほとんどがボイル済みです。というのも、ホタルイカは非常に鮮度が落ちやすく、生のまま広く流通させるのが難しいため、加熱処理をしてから流通させるのが一般的なんです。

また、ホタルイカの内臓には、皮膚疾患や腸閉塞を引き起こす寄生虫がいることがあり、注意が必要。感染症を防ぐには、加熱する・内臓をきれいに除去する・指定の温度で冷凍処理する、といった対策が欠かせません」

とはいえホタルイカは、サイズが小さいぶん、自宅で内臓をひとつずつ取り除くのはなかなか大変です。

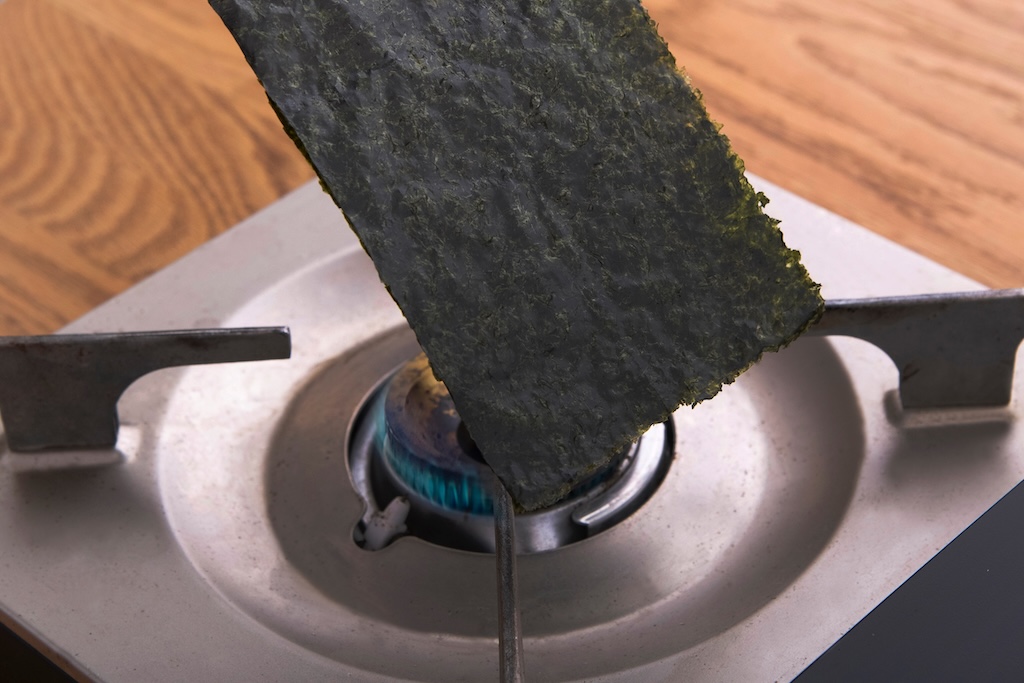

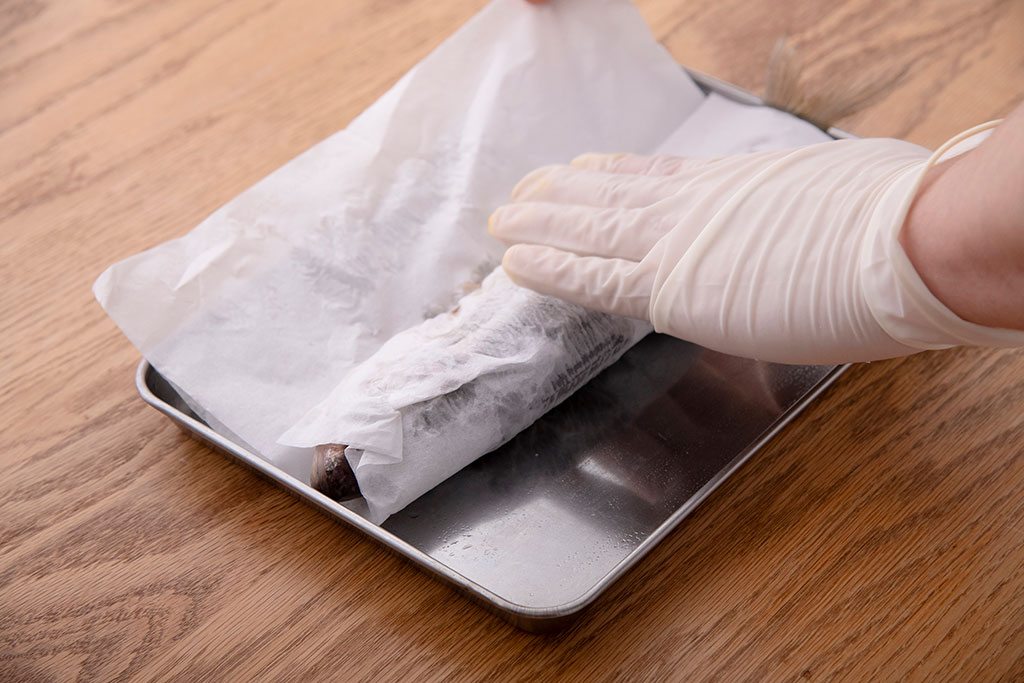

「生で楽しみたい場合は、冷凍処理済みで“生食可”と表示されたものを選ぶようにしてください。解凍の際は、冷蔵庫で一晩おくか、常温でバットに広げ20〜30分ほど待てば解凍できます。流水解凍は、せっかくの旨みが逃げてしまうので避けましょう」

やわらかさを引き立てる!

ホタルイカの下処理方法

やわらかな食感を楽しむために欠かせない下ごしらえ。どのようにすればよいのでしょうか?

「ホタルイカならではの食感をしっかり楽しむために、口に残りやすい“目”と“口”を、ピンセットなどで丁寧に取り除きます。

私が日本料理店で働いていた頃は、ホタルイカの季節になると、毎日のように大量の目と口を取り続けていました。細かな作業ではありますが、これをするかしないかで、味わいがまったく違ってくるので頑張りましょう」

目の取り除き方

げそのすぐ上にある白くて丸い目を2つ、ピンセット等で除去する。

口の取り除き方

げそを広げて、中にある茶色く硬い口をピンセット等で除去する。

沖漬けだけじゃない!

ホタルイカの新たな魅力に気付くレシピ3選

ホタルイカというと、居酒屋で出てくる沖漬けをイメージしがちですが、実は洋風にアレンジしたり、ご飯ものにしたりとさまざまな料理が可能。そこで今回は、ホタルイカの新たな魅力に気がつけるレシピを3つご紹介いただきました。1つは生食レシピ、残り2つはボイル済みのホタルイカを使用したレシピです。

・「ホタルイカと菜の花の酢味噌和え」

・「ホタルイカと春野菜のマリネ」

・「ホタルイカのごちそう炊き込みご飯」

肝の複雑な味わいと菜の花のほろ苦さが好相性!

「ホタルイカと菜の花の酢味噌和え」

「肝ごと味わうホタルイカは、旨みだけでなくほろ苦さや甘味も楽しめるのが魅力。そんな個性ある味わいは、同じくほろ苦さがおいしい菜の花と相性抜群です。

大葉とみょうがを加えることで、香りと食感にアクセントが生まれ、さらに食欲をそそります。鮮やかな緑の菜の花に、白い酢味噌が映える、春を感じるひと品です」

【材料(2人分)】

・冷凍生ホタルイカ……100g

・大葉……5枚

・みょうが……1個

・菜の花……1/2束

[A]

・白味噌……大さじ2

・酢……10cc

・砂糖……5g

・生姜……少々

1.解凍したホタルイカは目と口を取り除き、塩水で軽く洗って水気を切る。

「真水で洗うとせっかくの旨みが逃げてしまうので、塩水で洗うのがポイント。塩水は、水1Lに対して塩10g、濃度1%が目安です」

2.大葉とみょうがを千切りにし、水にさらして固くしぼる。菜の花の茎の固い部分があれば切り除く。生姜をすりおろし、Aを混ぜて酢味噌ソースを作る。

「大葉を千切りにするときは、葉を重ねて中央の葉脈に沿って縦半分に切ってから、くるくると巻いて刻むと切りやすくなります。大葉もみょうがも、できるだけ薄く、細く刻むのがポイント。どちらもアクがあるため、刻んだあとは必ず水にさらしましょう。酢味噌ソースには、すりおろし生姜を加えることで、風味がぐっと引き立ちます」

3.鍋に湯をわかし、菜の花を茹でザルにあげる。水気を軽くしぼり、3cmほどの一口大に切る。菜の花とホタルイカを盛り付け、酢味噌ソースをかけ大葉とみょうがを散らす。

「菜の花は、茎と葉で火の通り方が違うため、茎だけをお湯に浸たし20秒ほど待ってから、全体を沈めさっと茹でます。仕上げに酢味噌ソースをかけ、冷蔵庫で30分ほどなじませると、より一層おいしくいただけます」

食感の違いを楽しめる!

「ホタルイカと春野菜のマリネ」

「芳醇なホタルイカは、旬の野菜とも相性抜群です。シャキシャキとした新玉ねぎや、ポリッとしたアスパラの食感が、やわらかいホタルイカのよいアクセントに。ドレッシングは、酢のような鋭い酸味ではなく、レモン汁を使った爽やかな味わいがポイント。レモンも旬を迎える時期なので、生のレモンを使って、ぜひ手づくりしてみてください」

【材料(2人分)】

・ボイルホタルイカ……100g

・アスパラガス…… 4本

・ミニトマト…… 8個

・新玉ねぎ…… 1/2個

・バジル……適量

[A]

・オリーブオイル……大さじ2

・レモン汁……大さじ1

・塩・こしょう…… 少々

【作り方】

1.アスパラガスは根本から1cmほどの固い部分を切り落とし、根本から1/3ぐらいまで皮をむく。長い状態のまま塩茹でし、ザルにあげる。ホタルイカは目と口をピンセット等で取り除く。

「アスパラガスの下1/3ほどの皮は繊維質で固いため、皮をむいておくと、歯ざわりがよくなります。また、菜の花と同様に、軸と穂先では火の通りが異なるため、軸からお湯に入れるのがポイント。アスパラガスがまるごと入る大きさの鍋を用意しましょう」

2.ミニトマトの上部少しとヘタを切って取り除き、湯むきをして、半分に切る。

「ミニトマトは、湯むきしやすくするための下ごしらえとして、包丁でヘタと一緒に上部を少し切り落とします。切ったミニトマトを沸騰したお湯にさっと入れ、皮がめくれてきたら取り出してOK。火を通す必要はありません」

3.新玉ねぎは薄切りにし、水にさらす。アスパラガスは3cmぐらいにカットする。

「新玉ねぎは辛味が強いので、水にさらして辛味を抜きます。味を見ながら、玉ねぎの状態に応じてさらす時間を調整しましょう。ドレッシングが薄まらないよう、しっかりと水気を切るのがポイントです」

4.Aを混ぜてドレッシングを作る。ボウルに新玉ねぎ、アスパラガス、ミニトマトを入れて軽く混ぜたら、ドレッシングを入れ和える。野菜にドレッシングが馴染んだら、ホタルイカを入れる。

「ドレッシングは、野菜全体にしっかりとなじませます。ホタルイカは、潰れやすいので軽く混ぜる程度でOK。やさしく和えて仕上げましょう」

5.和えたホタルイカと野菜を器に盛り、バジルを散らす。

簡単なのに贅沢な味わい!生姜が香る

「ホタルイカのごちそう炊き込みご飯」

「ホタルイカの肝の風味に、生姜の辛味がピリッと効いた、ごちそう炊き込みご飯です。ホタルイカは目と口を取るだけ、生姜は薄く刻むだけでOK。あとは炊飯器におまかせと、簡単なのに贅沢な一品が完成します。仕上げに刻んだ大葉とみょうがを混ぜ込めば、爽やかな香りと食感がアクセントになります」

【材料(2人分)】

・ボイルホタルイカ…… 150g

・米…… 2合

・生姜…… 少々

・大葉…… 5枚

・みょうが…… 1個

<合わせ出汁>

・出汁……300cc

・みりん……大さじ2

・醤油……大さじ2

【作り方】

1. 米は洗ってざるに上げ、30分ほど水を切る。ホタルイカの目と口をピンセット等で取り除く。

「ここでしっかり吸水させることで、ふっくらと炊き上がり、米本来の甘味や旨みが引き立ちます。また、合わせ出汁が薄まって味がぼやけるのを防ぐために、吸水後はザルにあげて、しっかりと水気を切りましょう」

2.生姜、大葉、みょうがを千切りにする。大葉、みょうがは水にさらし、固く絞る。

「後ほどご飯に混ぜこむため、限りなく薄く細く刻みましょう」

3.炊飯器に合わせ出汁、米を入れる。

「ここで、米の水気がしっかり切れているかを確認しましょう。合わせ出汁は、米の重さと同量を用意すると、失敗しにくくなります」

※お米1合(約150g)に対し、合わせ出汁1合(180cc)

4.ホタルイカと千切りした生姜を米の上に乗せ、炊飯する。

「生姜がまんべんなく行き渡るように、軽く全体を混ぜてから、ホタルイカを上にのせます」

5.米の炊飯と同様に炊く。炊き上がったら10分蒸らす。刻んだ大葉半分とみょうがを散らし、全体を軽く混ぜ、お茶碗によそう。仕上げに刻んだ大葉を散らす。

「大葉やみょうがを刻んでご飯に混ぜると、風味がぐっと引き立ちます。私は、みょうがだけを混ぜたごはんもよく作りますが、春にぴったりの爽やかな味わいにしがりますよ」

期間限定の旬食材であり、家庭では食べ慣れていない人も多いホタルイカ。しかし、下処理をしっかり行えば、やわらかく芳醇な風味を楽しめます。まずは、手軽に作れて見た目も華やかな「ホタルイカの炊き込みご飯」から。

この春、ぜひホタルイカの美味しさを味わってみてください。

Profile

日本料理人 / ジョージ

日本最大級の出張シェフサービス「シェアダイン」で、日本料理を提供する日本料理のシェフ。お客様から約1000もの高評価をいただく人気シェフでもある。懐石料理、割烹、ミシュラン星付き店にて、技術を研鑽。日本料理を継承し、おいしさを広める活動を行っている。得意料理は、日本料理、あんこ料理。

シェアダイン