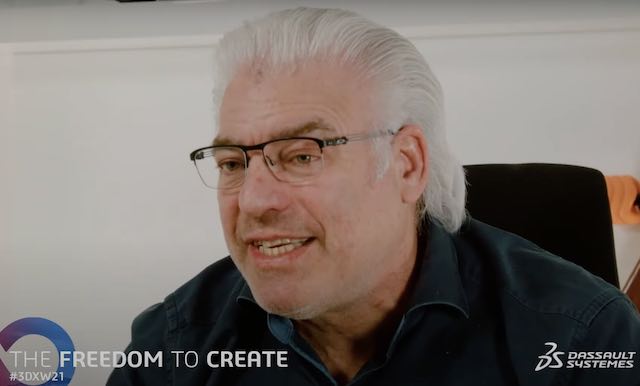

フェラーリ、マクラーレン、マセラティ、BMWなど、さまざまな高級自動車メーカーでデザイナーとして活躍してきたフランク・ステファンソン氏。現在、世界で最も影響力のあるデザイナーと言われる同氏は、自動車業界やデザイン業界でレジェンド的存在ですが、30年以上にわたるキャリアのなかで、テクノロジーの進化は彼自身の仕事にもさまざまな影響を及ぼしてきたそうです。そんななかでステファンソン氏は何を大切にしてきたのか? ダッソー・システムズの年次イベント「3DEXPERIENCE WORLD 2021」で行った講演から3つのポイントを取り上げます。

1: 製造期間の短縮化の加速

ステファンソン氏は「デザインやエンジニアにおける、現在のそして今後の製造期間を短縮するニーズが高まっている」と述べます。デザイン業界では3Dのデザインにシフトし、特にここ数十年の変化はめざましいと言います。「完全にマニュアル作業だった時代は、ハンドスケッチでデザインするところから始まり、エンジニアとプロトタイプの制作を何度も重ね、最終的に商品販売に至るまで4~5年かかっていました。それが現在では半分の期間になっている」(ステファンソン氏)

製造にかかる時間が短くなると、質が落ちてしまうのではないかと思いがちですが、不利とも思える条件を逆手に取って「奇抜なアイデアが本当に実現できるかどうか」を早い段階で余計なコストをかけずに見極めることができます。「期間が短縮するほど、我々のデザインの可能性を広げることになる」と、ステファンソン氏は語っています。

2: 新しいツールの活用

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大で、私たちの働き方が変化していますが、ステファンソン氏も例外ではありません。例えば「世界一安全なチャイルドシート」のうたい文句で2020年に発表されたBabyArkのチャイルドシートを、ステファンソン氏がデザインしました。この仕事で、彼は「3Dソフトウェアのソリッドワークスを使い、エンジニアと一度も対面することなく、自宅のスタジオからすべての仕事を行った」と言います。完全にデジタル化されたプロセスで製品を世に出したということは驚くべきことでしょう。

また2021年10月には、スペースXが月面でのカーレースを計画しており、その2台のクルマのデザインをステファンソン氏が担当しています。実際に月でテスト走行を行うことはできませんから、このデザインでもデジタル上でのシミュレーションが大切。「起こり得る極限のコンディションを想定し、それにあわせてデザインを行っている」とのことです。このように、制作プロセスをサポートするツールは重要な役割を果たしているわけですね。

3: デザイナー・クライアント・製品の温かいつながり

「テクノロジーの発達とともに懸念されるのは、人間的な温かみが失われやすいということ」と、ステファンソン氏は語っています。これまでは人と人とのやりとりのなかで生まれていた様々な製品が、デジタル化の波にのまれることで人間性を欠いたものになっていくことが危惧されます。

人と人とが対面で議論を重ねアイデアを出していたプロセスが、今日ではデジタル上のやりとりだけで簡潔するようになってきました。「私たちが考える温かみの定義も変わり、よりパーソナライズされたものになっていくでしょう。そしてデザイナー・エンジニア・製品の間でいかに人間らしさを盛り込むか、デジタル上で製品にいかに愛・感情・情熱を注ぐかが重要になっていきます」とステファンソン氏。温かみのある製品には、デジタルにはない人間の五感が大切になってくると言います。

ステファンソン氏のモットーは「if everything seems to be under control, you’re not going fast enough(万事が順調に見えるようでは、まだまだ遅い)」。現状に満足せず、自分をより高めたいのなら、ブレーキから足を離し、アクセルを踏み込んで、新しいことに挑戦すべきである。安定ばかりを求めていては時代に置いてかれるだけだ——。

時代に順応しながら冒険を止めないステファンソン氏のそんな姿勢は、これからも私たちに多くの刺激をもたらしてくれそうです。