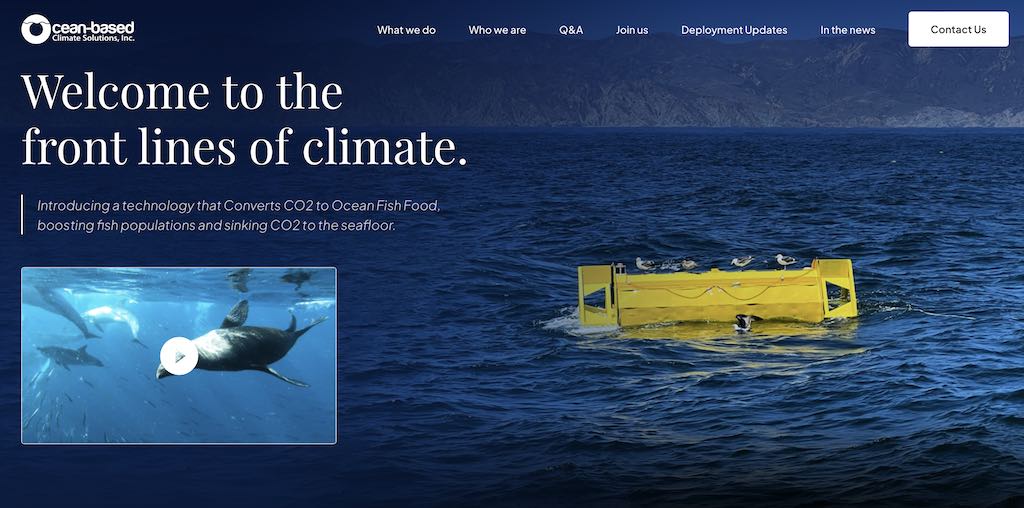

気候変動や漁業の乱獲といったグローバルな課題を解決するために、現在「海洋ベースのソリューション」が世界中で研究されています。その一つが、波のエネルギーを使って魚の成長を促進させると同時に大気中の二酸化炭素(CO2)を回収することができる、オーシャンベイスド・クライメートソリューション社(OBCS)の「海洋湧昇技術」。一体どのような物なのでしょうか? この開発を支援するダッソー・システムズのジャン・パウロ・バッシ副社長が、テクノロジー系イベントの3DEXPERIENCE World 2023で説明しました。

海洋湧昇技術とは

海洋湧昇(ゆうしょう)とは、200~1000メートルの深海域にある下層の海水が海面近くまで湧き上がってくる現象のこと。「海洋湧昇技術」とは機械を用いて、波のエネルギーを使って深海域の海水を太陽に照らされた海面近くまで運ぶ技術を指します。

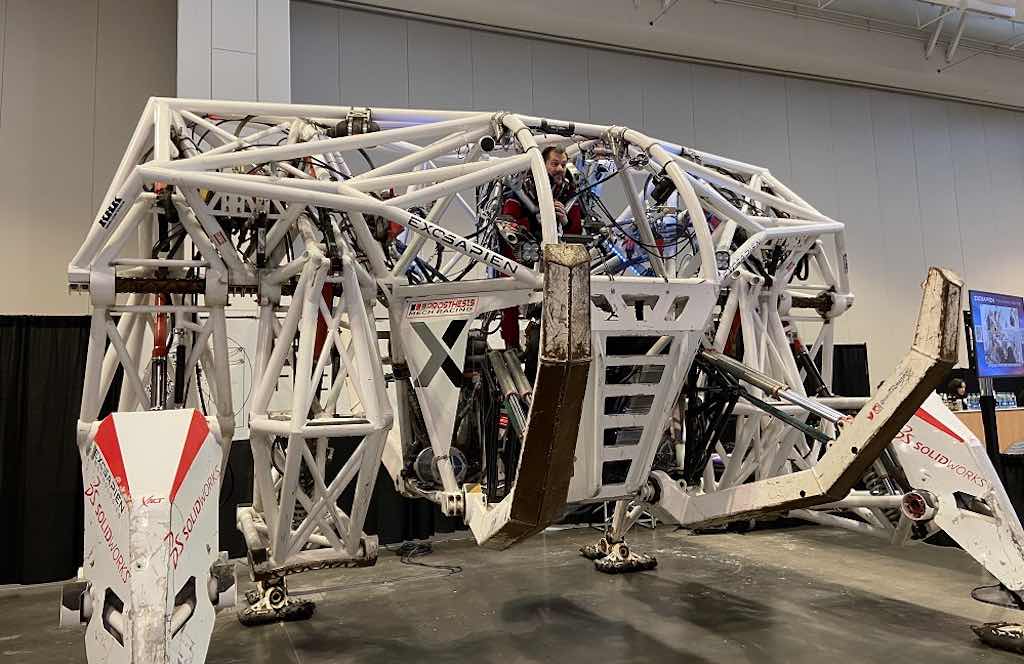

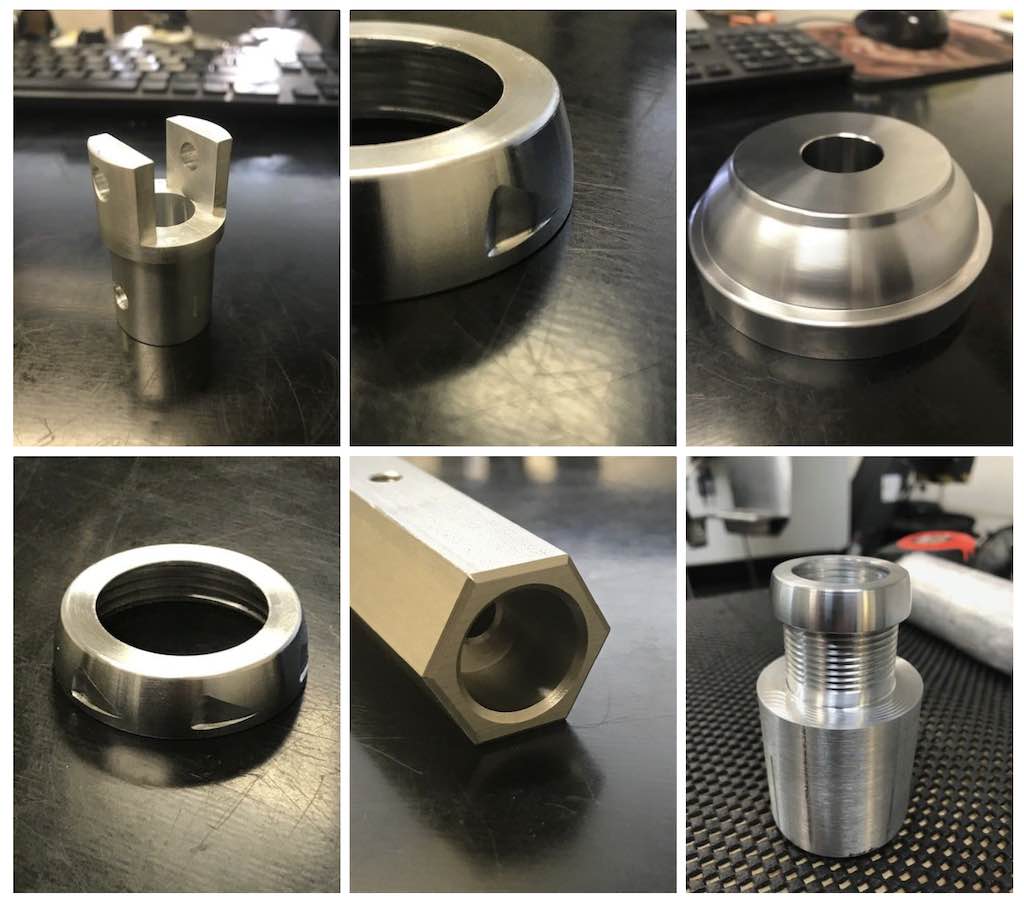

「海洋湧昇技術の大きな特徴は、ソーラーパネルなどの太陽エネルギーと波の力が原動力だということです。機械を海面に降ろすと、流れに合わせて自由に漂流します。400メートルの長さのチューブを海に入れますが、耐久性の観点から多くの動くパーツを最低限に抑えるなど、故障しやすい要因をできるだけ排除。パーツのデザイン時においても、メンテナンスしやすいように工夫が施されています」とバッシ氏は言います。

この技術は大気からのCO2回収もリアルタイムに測定可能で、衛星を介して継続的に海を観察することもできるそう。さらに、カーボンフットプリントも計測できるなど、サステナビリティを強く意識した仕組みになっています。

海洋湧昇技術は、より多くの魚の成長を可能にし、気候変動の抑制にも役立つという2つのメリットがあります。

「深海域にある冷たくて栄養豊富な海水を波の力を利用してポンプで海面に引き上げ、栄養塩や鉄など海水に含まれる栄養素を、太陽光と空気中のCO2の光合成によって魚の餌となる植物性プランクトンへと変換。実際、この技術によって植物性プランクトンの数を24時間ごとに2倍にすることに成功しました。

植物性プランクトンは動物性プランクトンの餌になり、動物性プランクトンは小魚などの餌となります。そして、小魚は大型の魚に捕食されるなど、海洋生物の食物連鎖が働いて、さまざまな魚の成長を促進させます。

また、海洋生物の餌を増やすと同時に、植物性プランクトンがCO2の吸収源として機能。光合成の働きによって大気中のCO2を回収してくれるため、地上のCO2量を減らすことができます。これを『生物ポンプ』と表現しますが、海洋湧昇技術は地球温暖化の進行を食い止めてくれるサステナビリティにつながる重要な役割も果たしているのです」とバッシ氏は述べます。

「気候変動の鍵は海にある」

この海洋湧昇技術を用いた事業は2005年に開始されており、米国のテキサス州やカリフォルニア州、オレゴン州、ハワイ州、バミューダ諸島、ペルーなどで100日以上にわたる海洋試験を完了済み。その広範における世界的な取り組みを通じて、湧昇ポンプによって毎年成長する新しい魚を推定できるようになりました。

OBCSは2023年から2024年にかけてハワイ沖に海洋湧昇ポンプを建設し、北太平洋地域のCO2を海洋魚の餌に変換することを計画しています。

バッシ氏は、これから先の海洋湧昇技術のニーズについて、「同社の海洋湧昇技術のニーズは、今後より多くの企業が『持続可能性』をコアビジネスモデルとして採用するにつれて増えていくことが予測されます。乱獲や気候変動などの課題を解決し持続可能な社会を目指したいと考えている企業——例えば、航空会社やエネルギー供給業者、製造会社など——が同社のパートナーになる可能性が高まっていると言えるでしょう」と予測。

「気候変動の鍵は海にあるといっても過言ではありません。私たちはこの画期的なソリューションによって、気候変動や魚の乱獲といった問題に大きなインパクトを与えることができると信じています」と、バッシ氏は未来に向けた海洋湧昇技術の重要性と価値に大きな自信を見せました。

執筆者/渡辺友絵