【きだてたく文房具レビュー】リタッチの隙は与えてくれる、間のいい速乾グルー

夏休みの自由工作だったり、「ニンテンドーラボ」の組み立てにトライしたりで、子どもにはとにかく、何かを作る機会が多い。しかし、子どもの工作は失敗がつきものである。

自分が子どもだった頃を思い返してみれば、想定通りに作れずベソをかいたり、完成したつもりがちょっと動かしただけでバラバラに分解して半狂乱になったり、ということ、あっただろう。で、なんで失敗したかというと話は簡単で、子どもは「接着剤がくっつく時間が待てない」のだ。

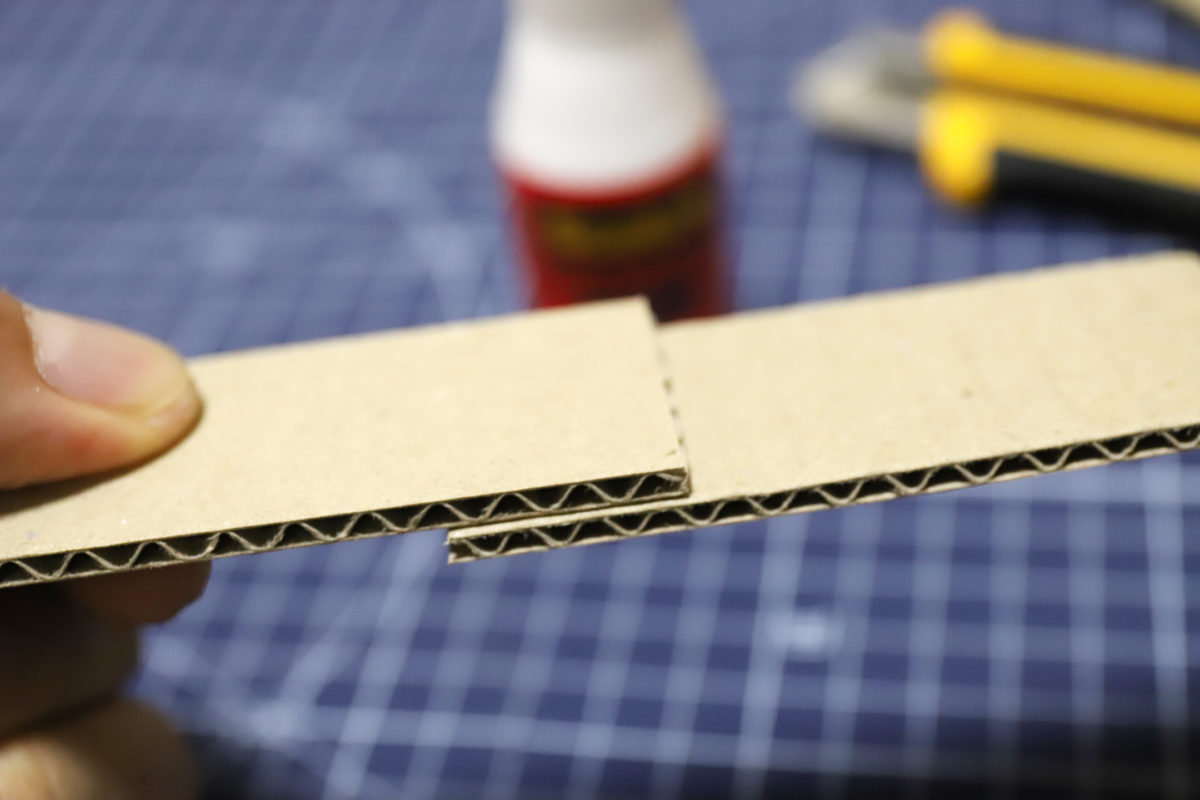

段ボール同士を木工用ボンドで貼り合わせて、ほんの10秒もしないうちに「くっついたかな?」と引っ張ってしまい、もちろんペロッと剥がれる。そして一度接着剤を剥がした部分は、基本的に再接着が難しい。そういうことが積み重なって、結局は全体がバラバラになるのだ。つらい。

しかし、今はいい時代になった。子どもが工作で失敗しなくなる接着剤、なんてものが発売されているのである。2018年7月に発売されたばかりの3M「スコッチ 速く接着する工作のり」が、それだ。

最大のポイントは、名前の通り、接着時間の速さである。例えば、段ボール同士の接着にお馴染みの木工用接着剤を使った場合、だいたい実用強度に達するまで1~2時間。速乾タイプのものでも30分以下ということはない。

ところが、「速く接着する工作のり」であれば、貼り合わせて強度が出るまで、なんと約10秒。とにかく10秒さえ待てれば、「……くっついたかな?」と引っ張ってみても大丈夫。ちゃんとくっついているのだ。

この10秒というのがなかなか絶妙で、貼る場所がちょっとズレた! という場合でも、素早く動かせば位置修正が可能なぐらいのタイミングなのだ。それが瞬間接着剤だと、こうはいかない。(なにより、瞬間接着剤は紙・布系に使うと一気に発熱する危険性があるのでNG)

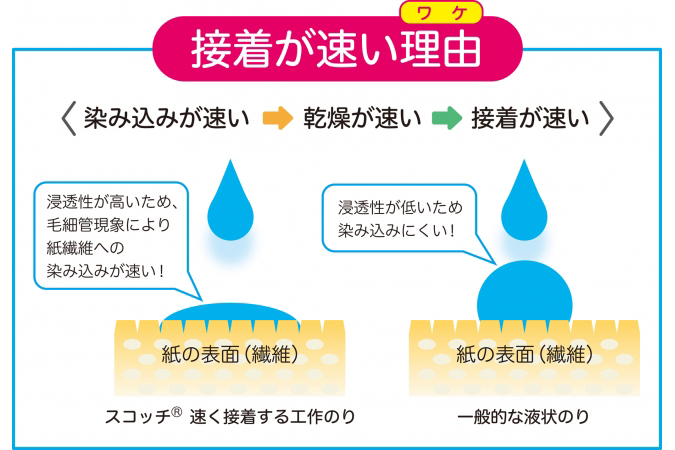

秘密は、接着剤自体の浸透性の高さにある。

比較的さらさらの接着剤が紙の繊維にスッと染み込むため、乾燥が速い。つまり接着時間も速くなる、という仕組みだ。そのため「10秒で接着」という最大効果が得られるのは、紙・段ボールといった、液体が染み込む素材同士の接着に限られる。

ならば液体が浸透しにくい素材だとうまく接着できないか、というとさにあらず。ペットボトルに段ボールを接着するなど、片方が浸透する素材であれば、1分ほどでがっちり強度が出る。

実は、ペットボトルというのは意外と接着しにくい(専用接着剤があるぐらい)ものなのだが、500mlのボトルに液体を満たした状態でも吊り下げられるぐらいの強度は、簡単に出るのがすごい。

乾燥後は、一般的な接着剤と同様に透明化するので、工作の見た目には支障が出ない。また10秒接着であれば、工作が失敗する確率は大幅に下がるはずだ。

紙・段ボールを使った工作には、現時点で最強といえる接着剤である。

【著者プロフィール】

きだてたく

最新機能系から駄雑貨系おもちゃ文具まで、なんでも使い倒してレビューする文房具ライター。現在は文房具関連会社の企画広報として企業のオリジナルノベルティ提案なども行っており、筆箱の中は試作用のカッターやはさみ、テープのりなどでギチギチ。著書に『日本懐かし文房具大全』(辰巳出版)、『愛しき駄文具』(飛鳥新社)など。近著にブング・ジャムのメンバーとして参画した『この10年でいちばん重要な文房具はこれだ決定会議』(スモール出版)がある。