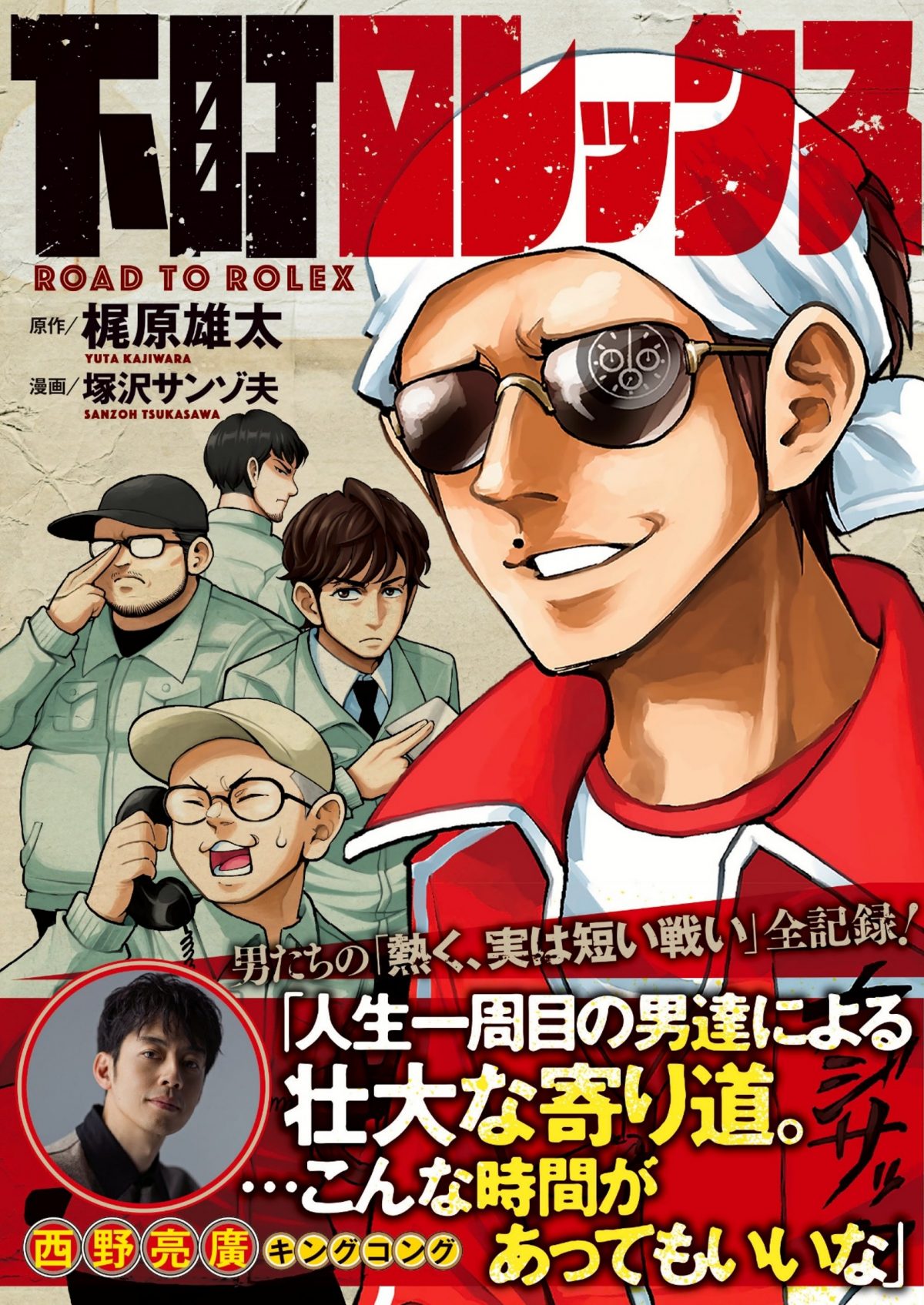

キングコングのYouTubeチャンネル『毎週キングコング』から生まれた、再生回数350万超えの伝説動画『下町ロレックス物語』が待望の書籍化! 内容ほぼゼロなのに人々を惹きつける理由とは? その構造と魅力を「AI時代のコンテンツ論」と重ね、アル株式会社代表・けんすうさんに解説してもらいました。

内容ゼロでもヒットする理由。それはAI時代に際立つ「表現力」だった

――けんすうさんはYouTube動画「下町ロレックス物語」を観たとき、どのような感想でした?

けんすう シンプルにめちゃくちゃ面白いなって。役立つような内容はほぼゼロなのに、梶原さんと西野さんの掛け合いだけで面白くするというスキルはすげぇなと思いました。当然、打ち合わせもないでしょうし、ジャスのフリースタイルのような感じですよね。

――「チームカジサック」のおじさん5人がロレックスを買いに行くという内容で、現在の動画再生回数は350万回を超えているのもすごいことですよね。

けんすう 凄いっすよね。

――けんすうさんは、その理由をどのように分析していますか?

けんすう 実は昨今、しっかり面白いコンテンツってヒットしづらいんですよ。例えばめちゃくちゃ評判のいい映画って、ちゃんとしたコンディションのときに観ようとか、時間があって集中して観れるときに観ようって思うじゃないですか。そう考えていると、なかなか重い腰が上がらない。結果として、今すぐ消費できるライトなコンテンツのほうが流行る傾向があると思ってて。下町ロレックス物語は重要度で言うと最下位で、コンディションとか関係ない(笑)。いつでも観れるってライトな感じが再生回数に繋がっているんだと思ってます。

――梶原さんご本人も言ってましたが、繰り返し観ている熱心なファンの影響も大きいと。

けんすう そうですね。何回観ても面白いってのもありますし、テンポ感にかなり重点が置かれてる動画なので、何となく流し観してるだけでも心地良さみたいなのはあると思いますね。BGM的な。

――そんなYouTube動画「下町ロレックス物語」を、我々編集部は書籍化したわけですが、それについてはどんな感想でしたか?

けんすう いや、いまだに何やってんだろうって思いますし……ほんと何やってるんすか?(笑)。だって、アカデミー賞作品みたいな扱いで出版社(ワン・パブリッシング)の方々が動いてるじゃないですか。今日だってここ(取材現場)に、スタッフさん10人以上いますよね。ちゃんと仕事として回っているのを目の当たりにして、すごく面白いなっていうのと、これがコケたらめちゃ面白いなって気持ちで見てます(笑)。

――けんすうさん! コケるのは避けたいです(笑)

けんすう そうですよね(笑)。普通の本よりもコストかかってそうですし。

――でも、けんすうさんはご自身のSNSで「下町ロレックスはAI時代のコンテンツづくりの教科書になる」という主旨の発言をされていましたよね? 書籍「下町ロレックス」がコケないためにも(笑)、この件について詳しく教えてもらえますか?

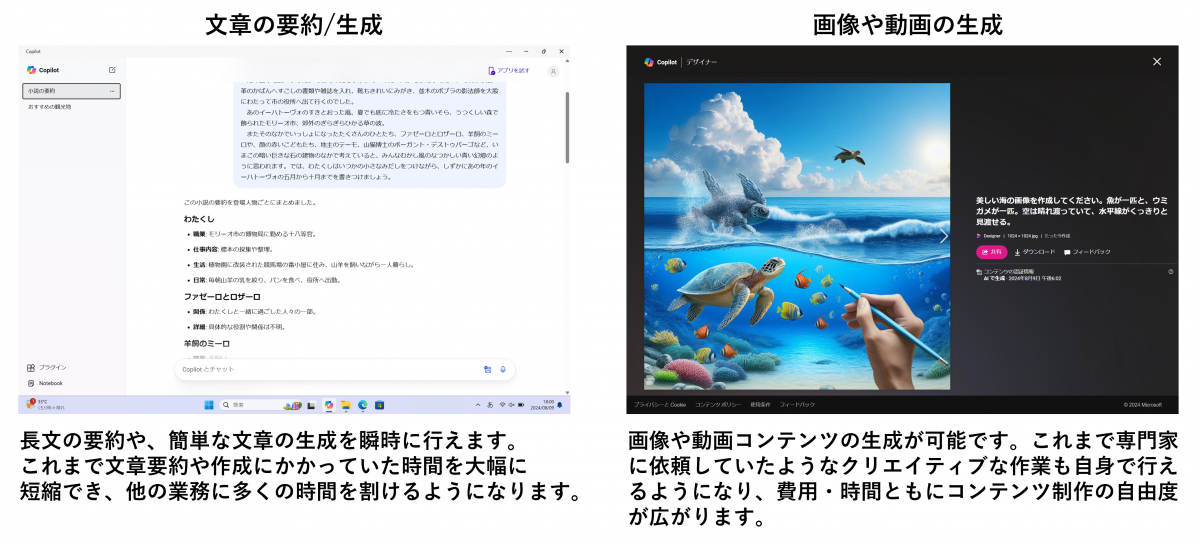

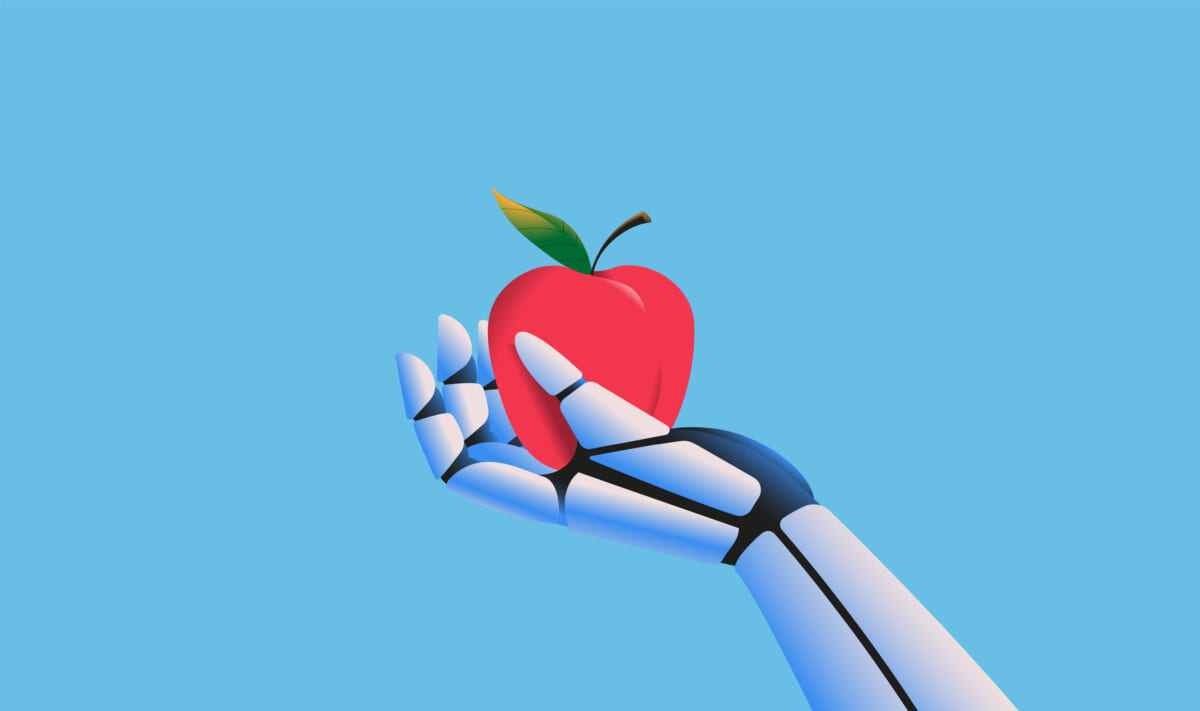

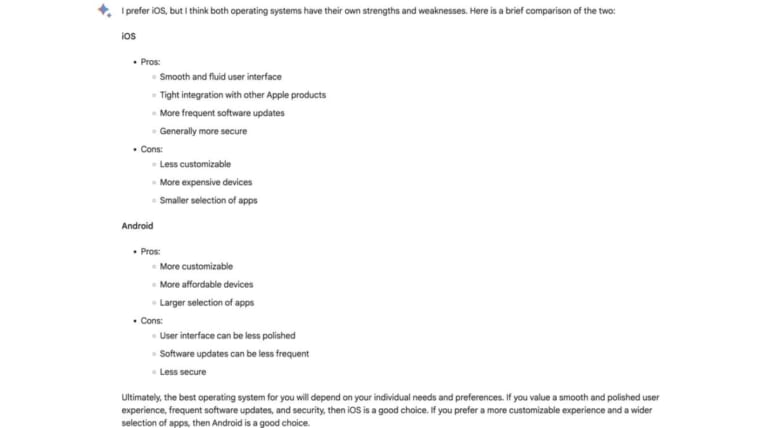

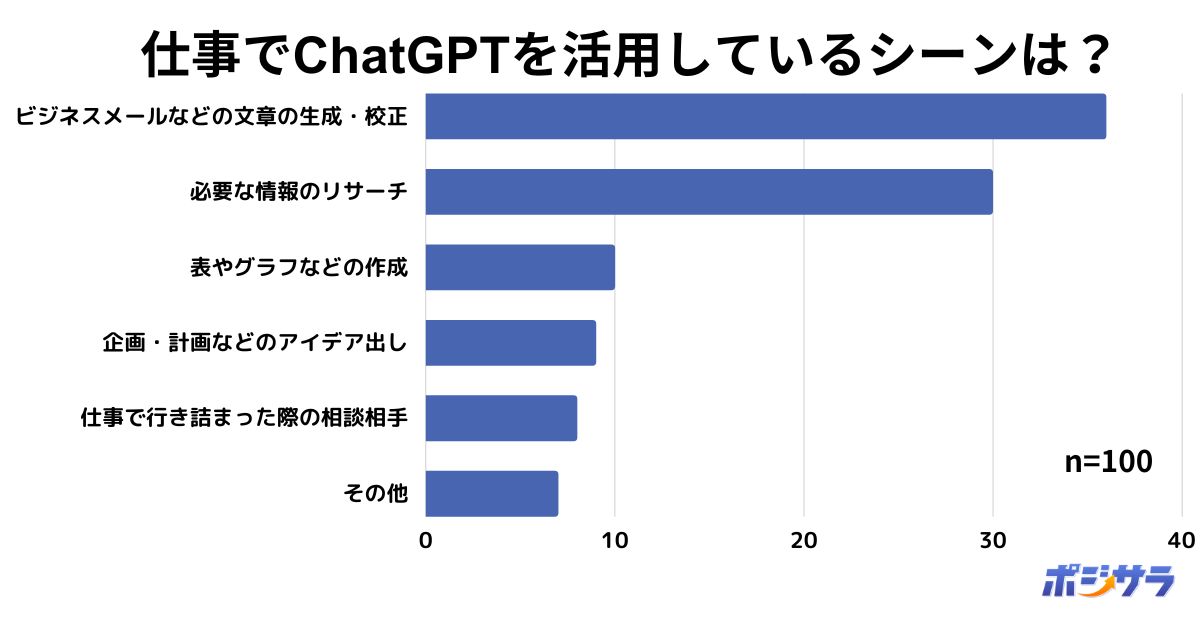

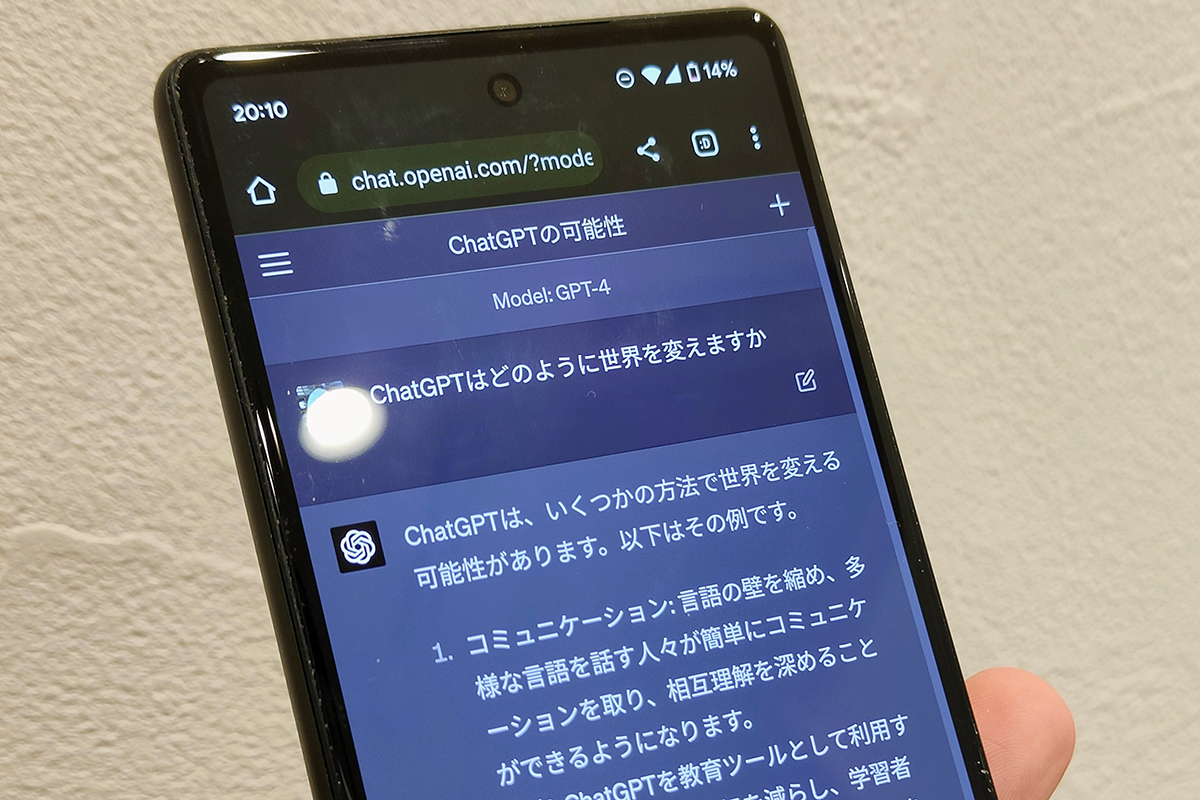

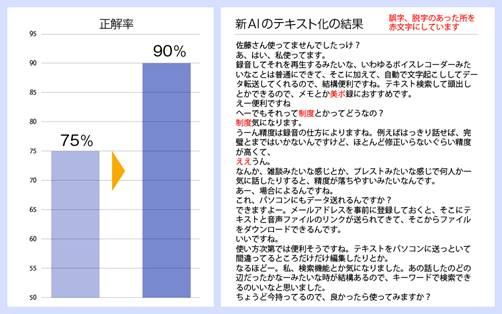

けんすう AIの台頭によって、調べものやコンテンツづくりの敷居が下がりましたよね。本1冊分の内容が、AIを活用すれば1日で書けちゃうみたいなことが起こってます。一方、ここまでコンテンツが量産できちゃうと、その価値は下がっていくだろうなと感じています。コンテンツを分解すると“内容×表現”なので、内容の価値が下がり続けると表現力の高い人が有利になると思うんですね。下町ロレックスは内容ゼロなのに表現だけで面白くしたので、そこがAI時代のコンテンツづくりの参考になると思うんです。

――つまり、今後のコンテンツ制作では誰がどんな表現をするかが重要な時代であると。

けんすう はい。芸人さんのように話が面白いとか独特の語り口があるとか、キャラクターが立つ人がコンテンツづくりに有利な時代になるのではないでしょうか。例えば「トランプ関税」について、関税に詳しい教授が解説するよりも、AIが作った原稿をトランプ関税なんかわかってないアイドルが読むほうが結果として再生されると思うんですよ。今回の書成化にも同じことが言えて、あの内容を真面目に書成化しようとしたら無理だから、漫画化しましょうとかインタビュー入れましょうとか、いろんなことでかさ増ししたわけですよね。こういうことが、マジで重要になりそうな気がしてて。

――出版社としては非常に勉強になる視点です!

けんすう 美容師さんの話をしますが、もうみなさん一定のスキルがあって、技術の差ってなかなかつかないらしいんですよ。で、みなさんがInstagramをやり始めた頃は自分がスタイリングした写真を投稿してたらしんですけど、最近はどこで何を食べたとかパーソナルな情報を投稿しないとお客さんがつかないそうで。お客さんとしては、この髪型にしてくださいとオーダーしてその通りに切ってもらうのは当たり前で、この美容師とは話が合いそうだから予約しようとか、そんな選び方になってるようです。こういうことが、あらゆるビジネスに広がってくのかなと思いますね。

カジサック=梶原雄太は、実は優秀なプロデューサーだった? けんすうが初対面で驚いたこと

――話題を下町ロレックス関連に戻しますが、けんすうさんは梶原さんと会ったことはあるんでしたっけ?

けんすう 実は先日、初めてお会いしてサシで飲みに行ったんです。意外だったのは、話の引き出し方がすごく上手なところ。キングコングだと役割的にボケや動きの面白さが際立っていますが、実はプロデューサー視点が極めて高い人なんだってことに、会って初めて気づきました。YouTubeプロデューサーとしても、きっと大成功されるだろうと思いましたね。

――下町ロレックスでも、梶原さんはけんすうさんが提唱する「物語思考」なところがありますよね。

けんすう そうですね。視聴者に何かを伝えるときはストーリー的なほうが良いんですけど、梶原さんはそこがすごく上手なんですよ。こうやったら絶対面白いみたいな嗅覚や直観的な瞬発力もあるし、長く考えた結果こうだと結論を導き出す力もあるのは、すごいっすよ。

――ご本人が意識しているかは別として、キングコングの「梶原雄太」とYouTuberの「カジサック」はまた別人格なのかもしれませんね。

けんすう カジサックになった途端にプロデューサー的な力が飛び出すのかもしれないですね。お笑い芸人呼んでソファーに座って横でほぼノーカットでトークして面白い話を引き出すとか、やっぱりその能力が生きてるんじゃないでしょうか。

チームカジサックに起きた“当たり前”のこと――けんすうが語る、組織は「変化して当然」

――梶原さんのチームづくりに関しては、どのように見てますか?

けんすう チームカジサックから誰かが抜けてしまうことに梶原さんは悩んでいるようにも見えますが、組織論で言うと小規模なベンチャー企業でもよくある話であって。さらに言うと、組織として健全な企業って、3年くらいで転職する人が一定数いるんですよ。だからチームカジサックはうまくいってるパターンだと思うんですよね。ちゃんと新陳代謝があって、古参の人もいれば若手もチームに入ってきたりしているので。僕から見たら全然うまくいってると思うんですけど、梶原さんは企業で働いた経験がないから、何となくチームが崩壊してしまうって認知になってるじゃないかなと思います。

――組織的にはうまくいってるけど、ご本人は出来事に一喜一憂していると。

けんすう そうですね。やっぱ6年働いたスタッフが辞めちゃうってショックなんですけど、普通の人って3年~5年で転職しがちなんですよ。普通のことが起きてるだけなんだけど、梶原さんは自分が悪いんじゃないかとか、コミュニケーションうまくいかなかったんじゃないかみたいに抱え込んでしまっているのかなっていうのはありますね。

――そんなことも、先日のサシ飲みで話題になったんですか?

けんすう 出なかったっすね、まったく(笑)。

――では、このインタビューを通して梶原さんにお伝えしたいと思います(笑)。最後に読者の方々へ、けんすうさんからメッセージをお願いできますか?

けんすう 書籍「下町ロレックス」の中身をちらっと見ましたが、思った以上に余計なお金をかけつつ余計なクオリティーアップをしているので(笑)、キングコングファンの人も「下町ロレックス」ファンの人も、そうでない人も、この本に関わった人たちはみんなバカなんだなってのがわかって面白そうな本になってるので、買うといいと思います。そうしないと、編集部の方々の顔が青ざめていくので、買ってあげるといいんじゃないかなと思いました(笑)。

■けんすう/プロフィール

新たなテクノロジーの活用によってクリエイティブ活動が加速する世界の実現を目指す「アル株式会社」代表取締役。「下町ロレックス」を生み出したYouTubeチャンネル「毎週キングコング」の熱心な視聴者で、下町ロレックス関連では様々な形で〝勝手に″巻き込まれている。

The post キンコン梶原の“内容ゼロ話”が「AI時代の教科書」!? けんすうが動画「下町ロレックス」のヒット理由を分析 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.

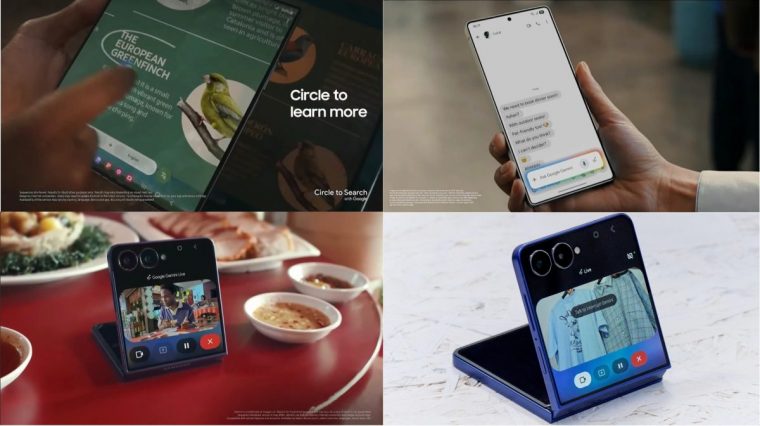

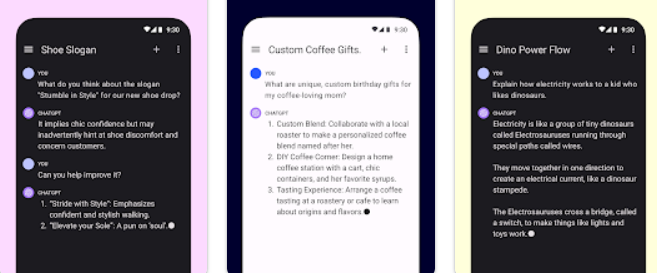

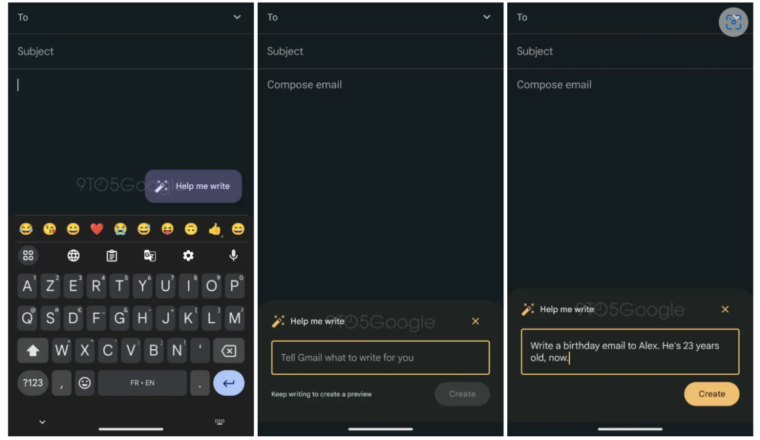

I remember reading a leak about a new feature

I remember reading a leak about a new feature

Circle Search

Circle Search

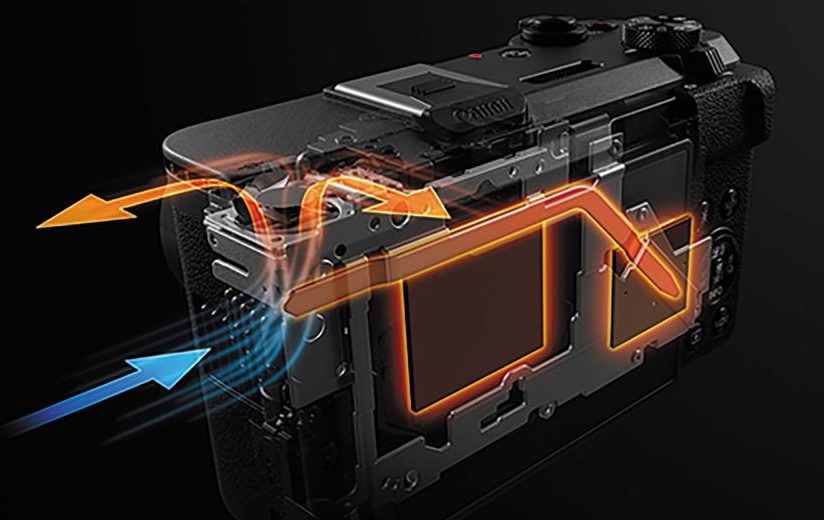

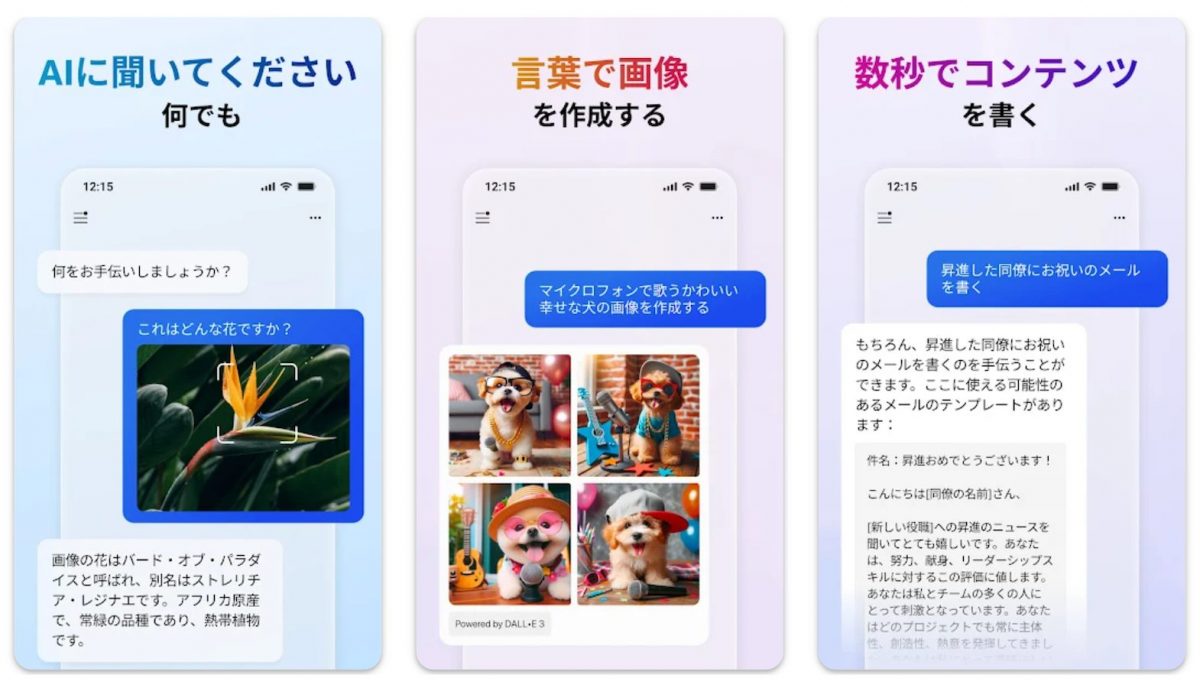

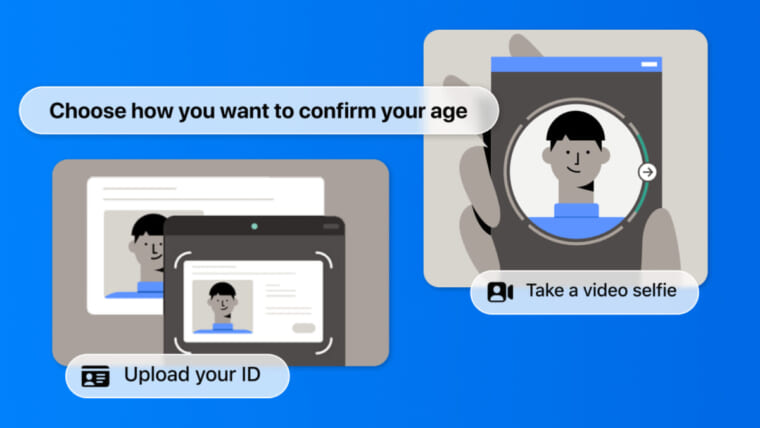

米グーグルがAI開発プラットフォーム「Cloud AutoML」を発表。専門知識も機材も不要で高度なAIを開発できるという。

米グーグルがAI開発プラットフォーム「Cloud AutoML」を発表。専門知識も機材も不要で高度なAIを開発できるという。