スマートフォンを中心に、従来のヘッドホン端子を廃止してワイヤレスオーディオに切り替える動きが活発になってきている。それに伴い、Bluetoothオーディオでも高音質化を求める声が強まっている。そのなかで注目を集めているのがクアルコムが展開するBluetoothコーデック「aptX HD」だ。ハイレゾを楽しむためのコーデックがほかにも登場しているが、それらとの違いをaptX HDを担当するクアルコム マーケティングマネージャー 大島 勉氏に伺った。

ヘッドホンのワイヤレス化が進んだきっかけとなったのは、Hi-Fiオーディオ向けプロファイル「A2DP」が登場したことによる。このA2DPの仕組みは、音声データを符号化(エンコード)した状態でデバイスへと送信し、受信した側はそのデータを復号化(デコード)することで音を出すというもの。そのソフトウェアがいわゆる「コーデック」で、A2DPでは「SBC」と呼ばれるコーデックを必須としている。これによりiPhoneやAndroid端末を含めたすべてのデバイスで対応可能となり、音楽をワイヤレスで楽しむリスニングスタイルが普及したのだ。

ただ、ワイヤレスでHi-Fi再生するとなると、伝送帯域が限られたSBCでは音質や遅延といった面で限界が生じる。そこでA2DP対応機器では、圧縮効果が高く音質的にも有利なオプションのコーデックを備えることとなった。それが「AAC」や「LDAC」に代表される高音質コーデックである。今回、採り上げるのはこれとは別にクアルコムが展開するコーデック「aptX」をベースとして、大幅な高音質・低遅延を実現した「aptX HD」についてだ。

大島氏によると、そもそもaptXのアルゴリズム原理は1980年代にイギリスで発明され、低ビットレートで伝送できる近距離の伝送技術として映画や放送などのプロの現場で使われてきたものだったという。特にエンドユーザーがaptXに直接触れたのは映画の世界だった。1990年に公開された映画「ジュラシックパーク」ではDTSによる5.1chデジタルシアターシステムが採用されたが、実はこの圧縮するスキームそのものがaptXだったのだ。この上映にあたって全米約2万4000シアターがこれに対応。これを契機に映画界でaptXが広く知られるようになった。

一方、aptXの名称が一般に広まったのは、やはりスマートフォンで使うBluetoothに採用されてからだ。Bluetoothは2000年代前半に登場しているが、この時に使われていたコーデックはSBCだった。この時、ヘッドホンでも知られるゼンハイザーから、「Bluetoothの音を何とかして良くできないか」との問い合わせがあったという。この問い合わせにaptXの技術者はaptXのエンコードスキームをBluetoothに使えば面白いんじゃないかとなった。ゼンハイザーはこれを機にaptXを採用したアイテムを商品化。これがコンシューマオーディオでaptXを使われ始めるきっかけとなったのだという。

aptX HDが高音質なワケ

ではaptX HDはなぜ音が良いのか。Bluetoothで送信できるのはビットレートで1Mbpsが限度。その限られた“土管”をどう効率よく使っているのか、ハイレゾを聴くにあたって、ここは最も気になるポイントである。

まず、音声圧縮の方法には、データを間引かないロスレス方式と人間が認識しにくい成分を間引くロッシー方式の2つに大別できる。aptX HDは後者のロッシー方式を採用するものの、その圧縮の方法にはいわゆる「聴覚心理」は用いず、データ量を本来のPCMの約1/4に圧縮。これは従来のaptXから踏襲したものだ。ビットレートは1/4圧縮の固定として最大576kbpsにとどめており、その意味では可変ビットレートで最大990kbpsを採用したソニーの「LDAC」と対極の位置にあるわけだ。

大島氏はこれについて、「実はやろうと思えばアルゴリズムを変更してビットレートをもっと上げることもできる。しかし、ビットレートに余裕を持たせることでWi-Fiが飛び交う環境でも途切れにくいメリットを生み出せた」という。確かにいくら音が良くても、音の途切れが頻発するようでは音楽を楽しむどころではなくなる。さらに大島氏は、「ビットレートが固定とすることで、処理を行うチップの要求スペックを抑えられるというメリットも生まれた」とも話す。

これはコンシューマ製品で展開するにあたってはとても重要なことで、ハイスペックなチップの搭載を要求すればその分だけコストは上がって採用は広まらない。高音質で安定したワイヤレス再生と、搭載するハードルを低くすることで、aptX HDは多くのユーザーに使ってもらえる環境を提供したのだ。ここへ来て受信側でもaptX HD対応機種が徐々に増え、そのロゴマークが目にするようになってきた理由にはこうした背景があったというわけだ。

ここで気になるのは、ハイレゾを楽しむユーザーがこの仕様で満足できるのだろうかということだ。実はクアルコムでは、音響工学を学ぶイギリスの大学生30人を集めて、ハイレゾ音源を96kHz/24bitのPCM音源と48kHz/24bitのaptX HDで聴き比べを実施している。その結果、「両者の差を訴える学生はほとんどなかった」(大島氏)という。また、ユーザー調査でも同様の傾向が得られたようで、「我々が選んだというよりもユーザー側の判断もあり、48kHz/24bitの採用に至った」(大島氏)わけだ。

遅延に対してもaptXには優位性がある。大島氏によれば、「SBCでは遅延が270msほどあったが、aptXでも100msほどとなり、低遅延に特化したaptX low latencyでは遅延を40ms未満にまで遅延を抑えられる」とのこと。これは「聴覚心理」を用いないaptXならではの効果とも言える。聴覚心理に基づいて音を間引くにはどうしても一定期間、音を分析しなければならず、その過程で遅延は避けられないからだ。

ちなみに大島氏の説明によれば「aptX HDが発揮するS/N比は129dBという驚異的な数値」に達しているとし、これは世の中に存在しているA/DコンバーターやD/Aコンバーターでこの値を超えるスペックを持つものはごく一部というのが現状だ。aptX HDが充分な音質を発揮している根拠のひとつといえるだろう。

AndroidやWindowsなどで標準搭載に

現在、ベースとなる「aptX」に加え、低遅延の「aptX low latency」とハイレゾ対応の「aptX HD」を含む計3つのプロファイルが用意されており、「aptX+aptX HD」と「aptX+aptX low latency」の2つのグループに分けてパッケージ化して展開されている。どちらもaptXを標準で備えているので、仮にイヤホンやスピーカーなどの受信側でaptX HDやaptX low latencyに対応していなくても、自動的にaptXで再生される仕様となっている。

大島氏によると、aptXとaptX HDのエンコーダーの実装環境はオープンソース化されており、「Android O(Android 8.0)」でこれが利用可能となった。処理に負荷がかかる聴覚心理を用いずに圧縮を行うaptX HDはエンコードの処理も比較的軽い。あくまで搭載する側の戦略にもよるが、今後登場してくるAndroid端末の多くがこの特徴を活かしてaptX HDに対応する可能性は高いものと思われる。

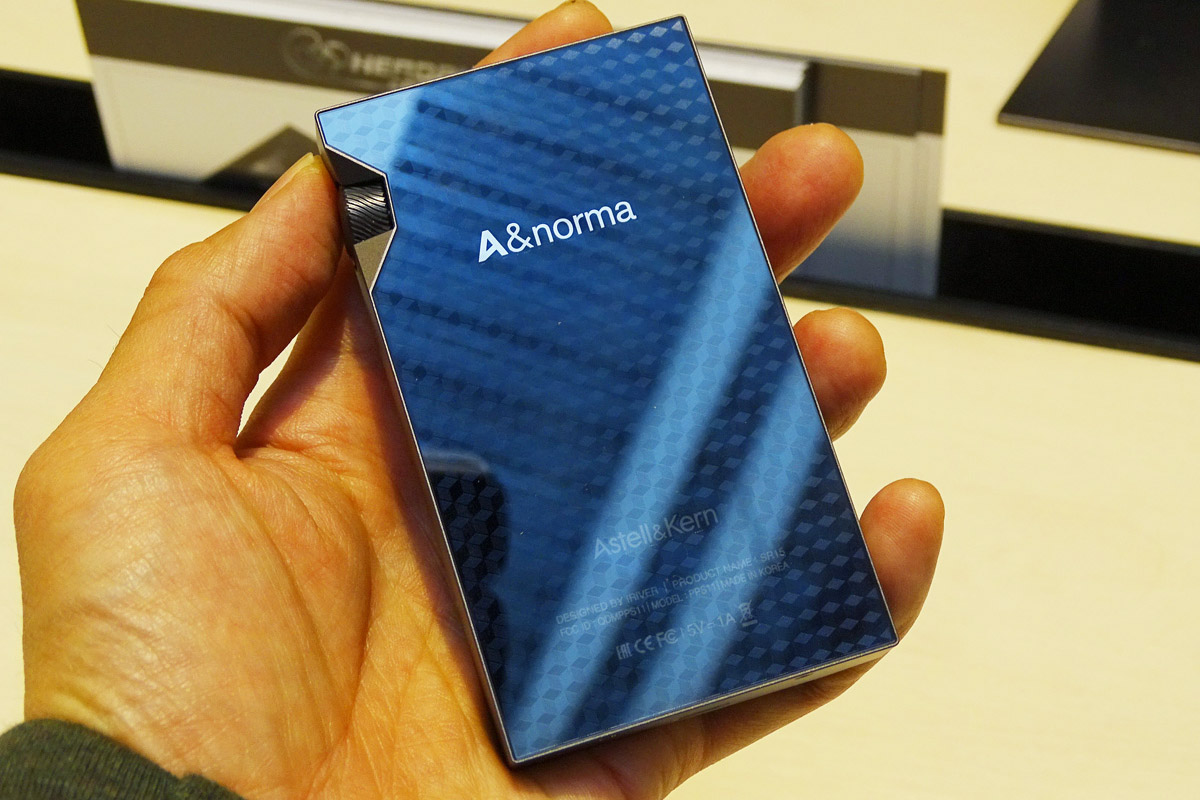

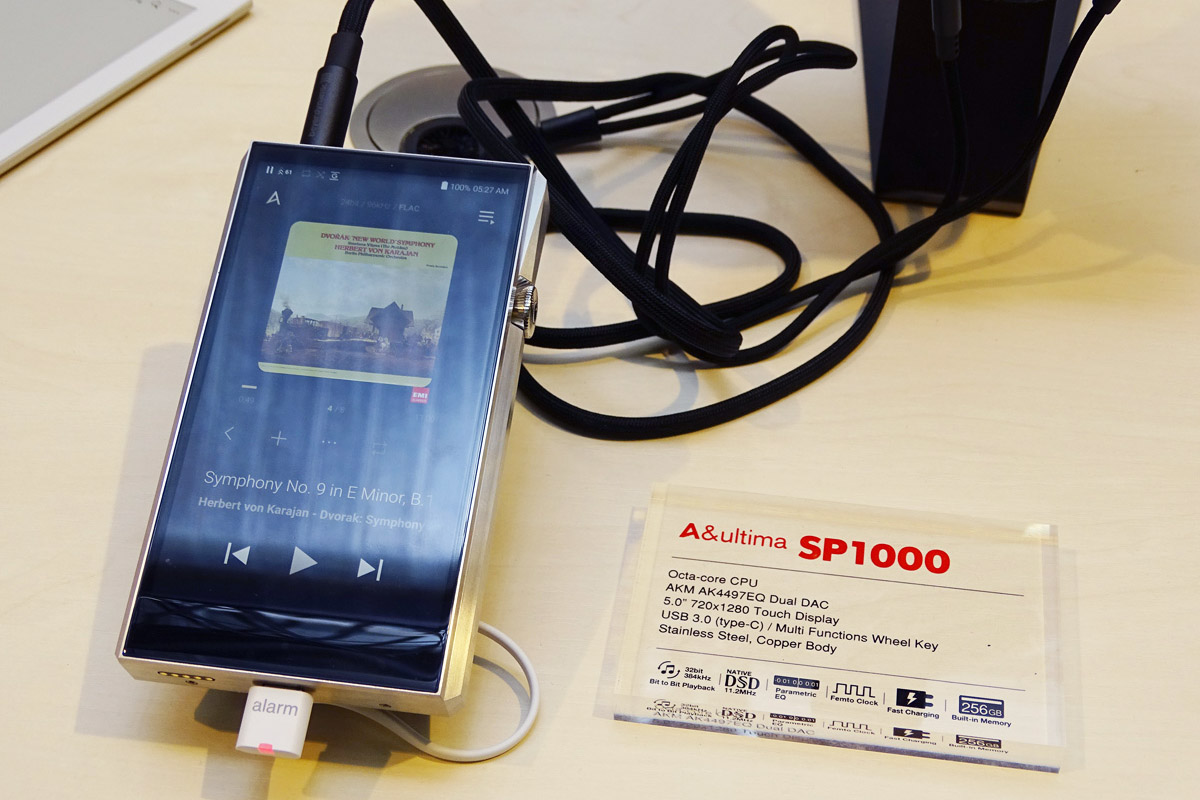

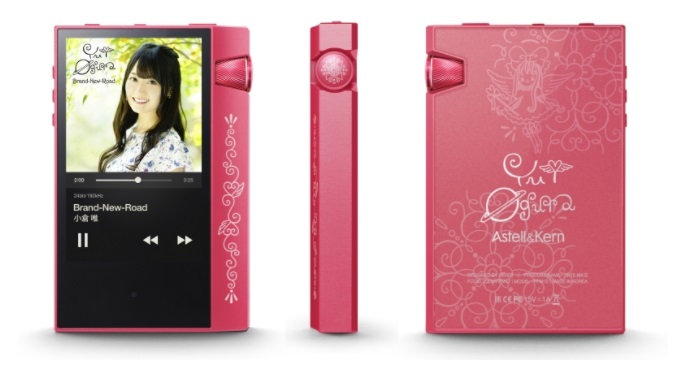

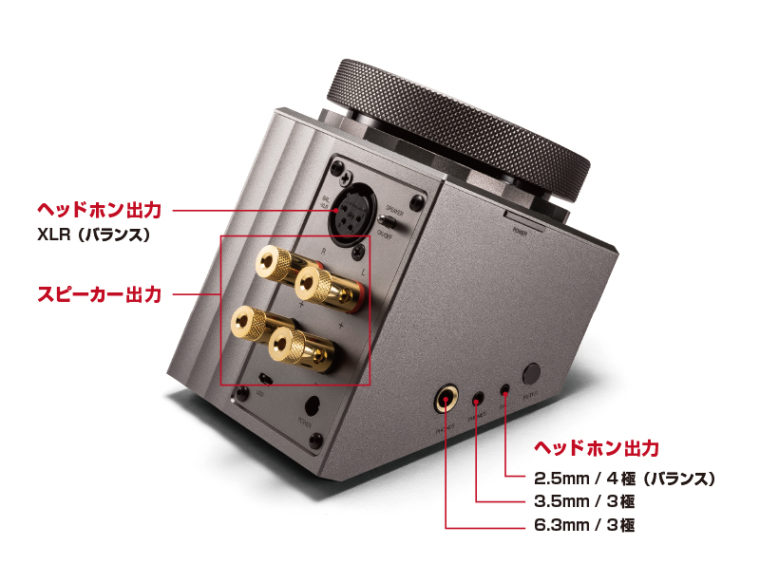

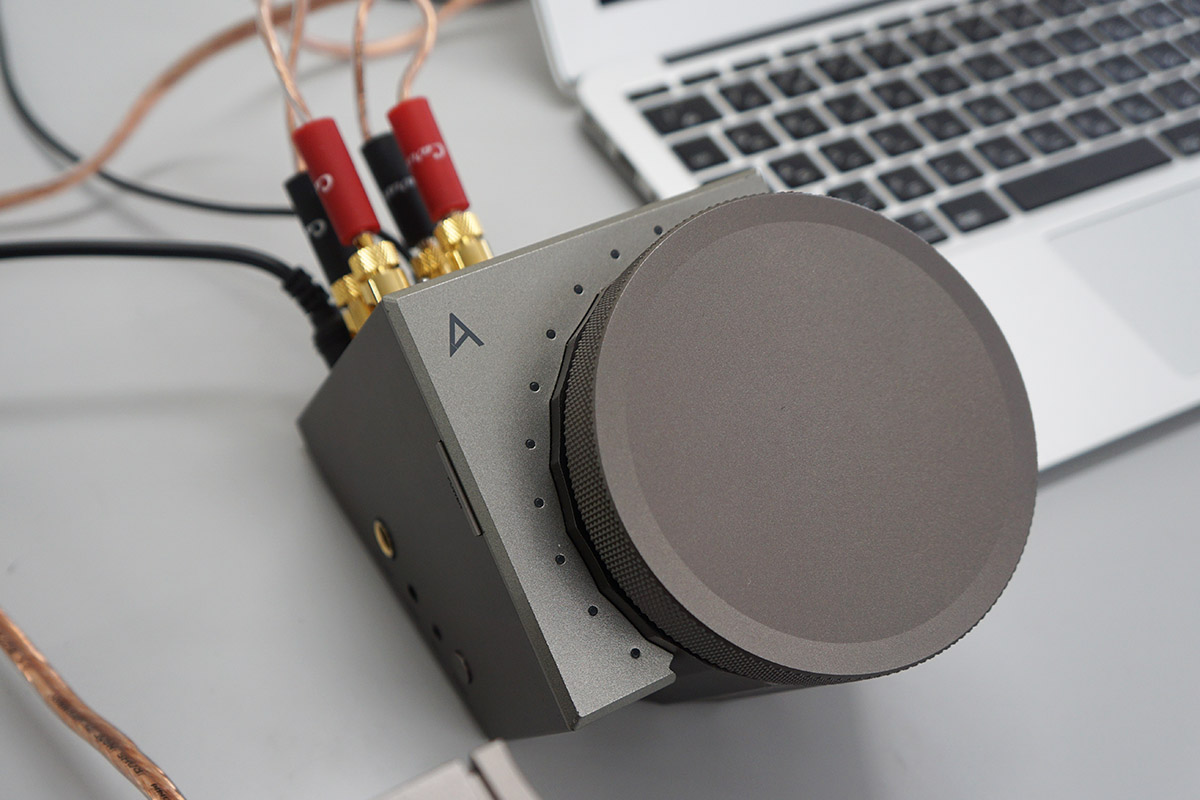

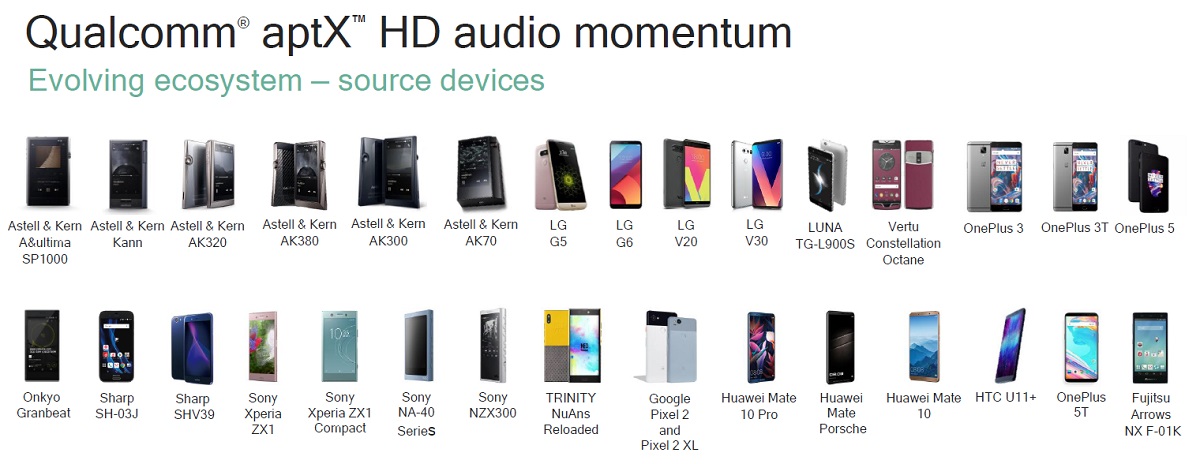

すでに450ブランドがaptXの利用契約を締結。送り出し側はAndroid端末を中心に採用する機種数が300モデル以上となり、その世に販売された対応機種総数は約25億台にまでなっているという。このなかには、世界的にシェアの高いLGや、AV系周辺機器を数多く揃えるソニーのXperiaも含まれる。オーディオプレーヤーとしては、ハイレゾ時代で人気急上昇中のAstell&Kernをはじめ、ソニー製Walkmanの最新モデルもこれをサポートする。PCについては、Windows10のOSにaptXが標準搭載されており、対応ヘッドホンをWin10のPCでBluetooth接続すればaptXでの再生となるわけだ。

一応、受信側はaptX HDをデコードするにはクアルコムが開発したSOC「CSR8675」を使うことが前提となり、いまのところは普及台数もそれほど多くなく、まだこれからという状況。大島氏もその辺りの事情については認めており「今後採用に向けて働きかけを強めていきたい」とする。

実際にaptX HDを体験

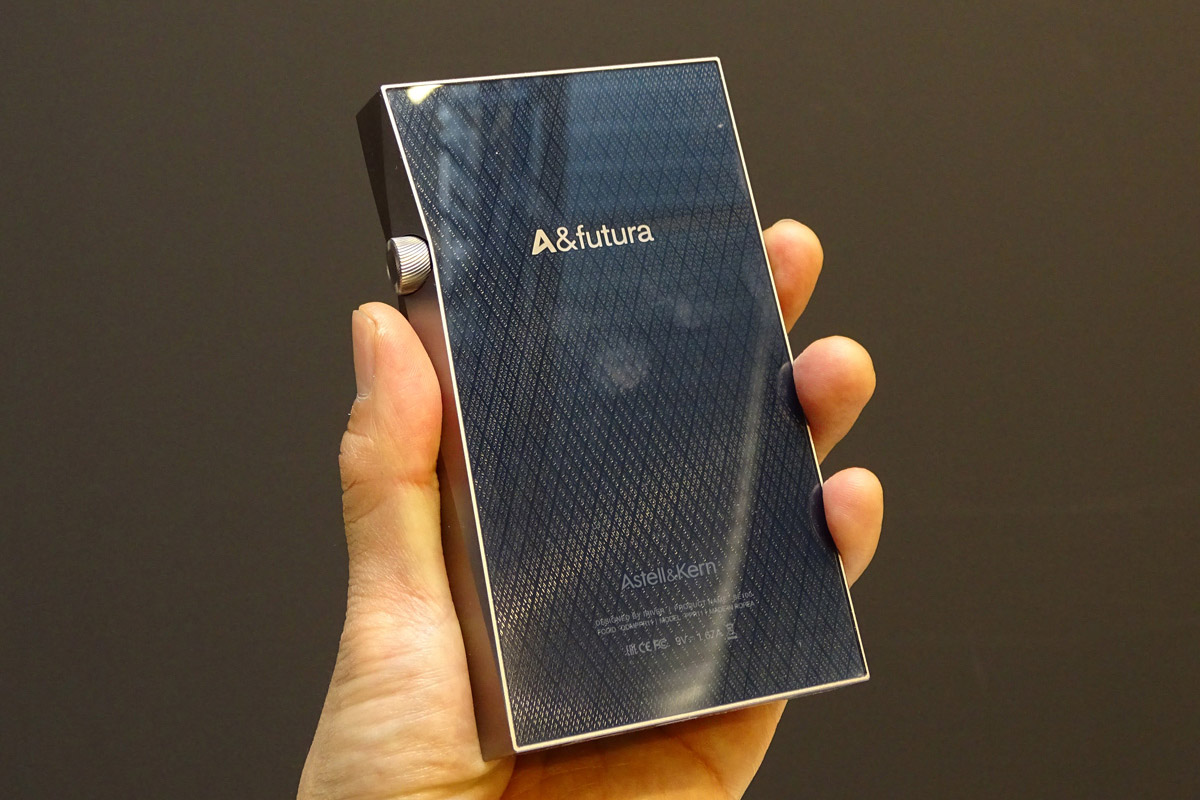

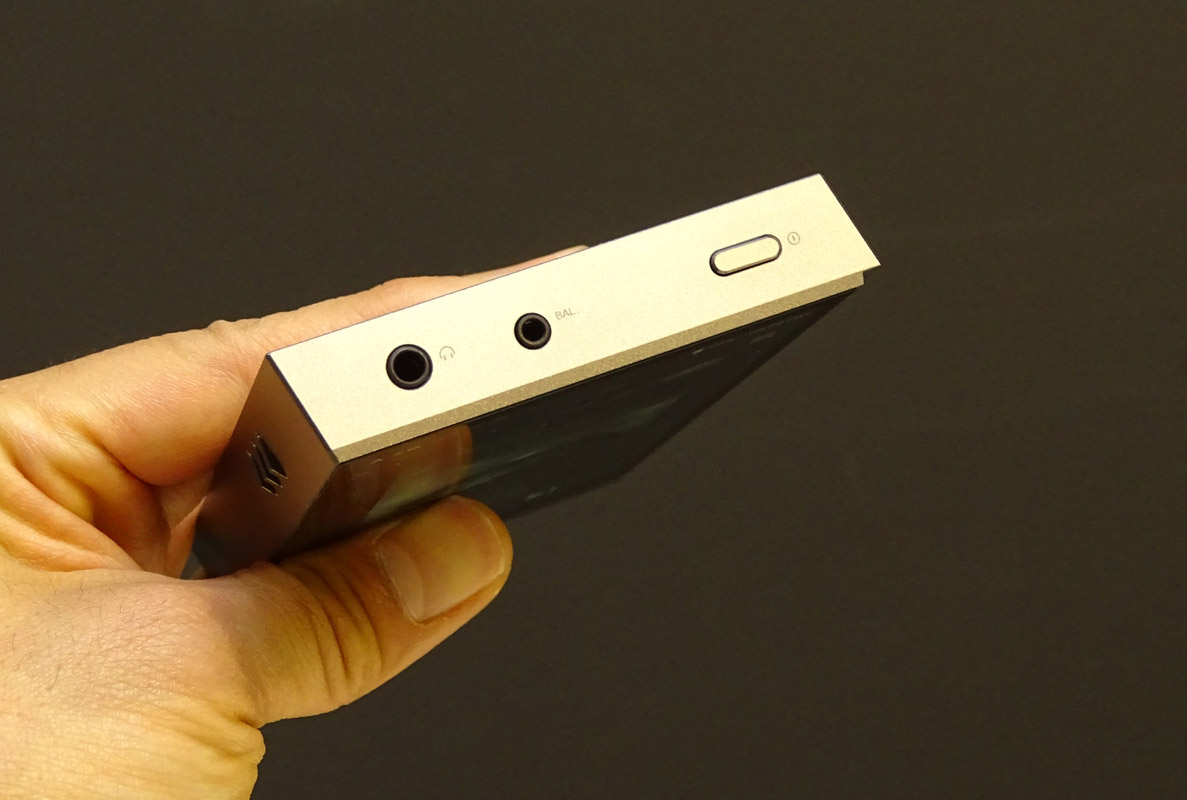

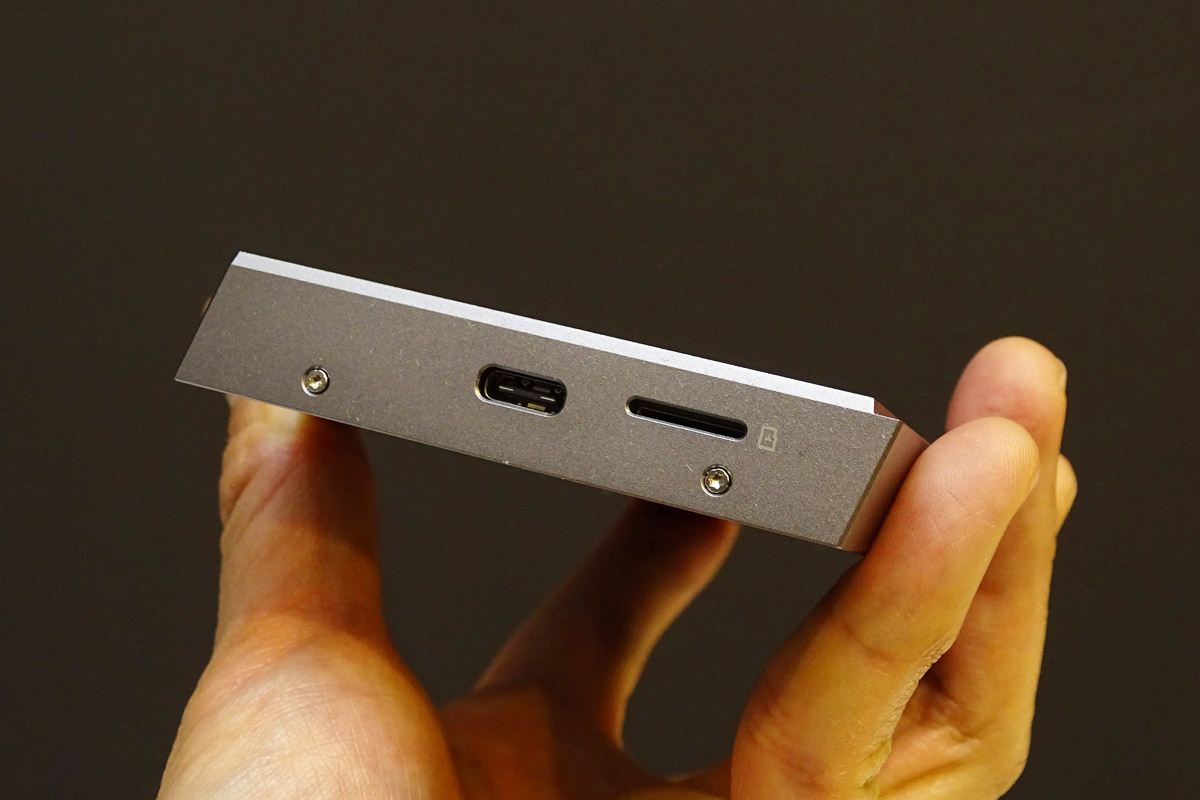

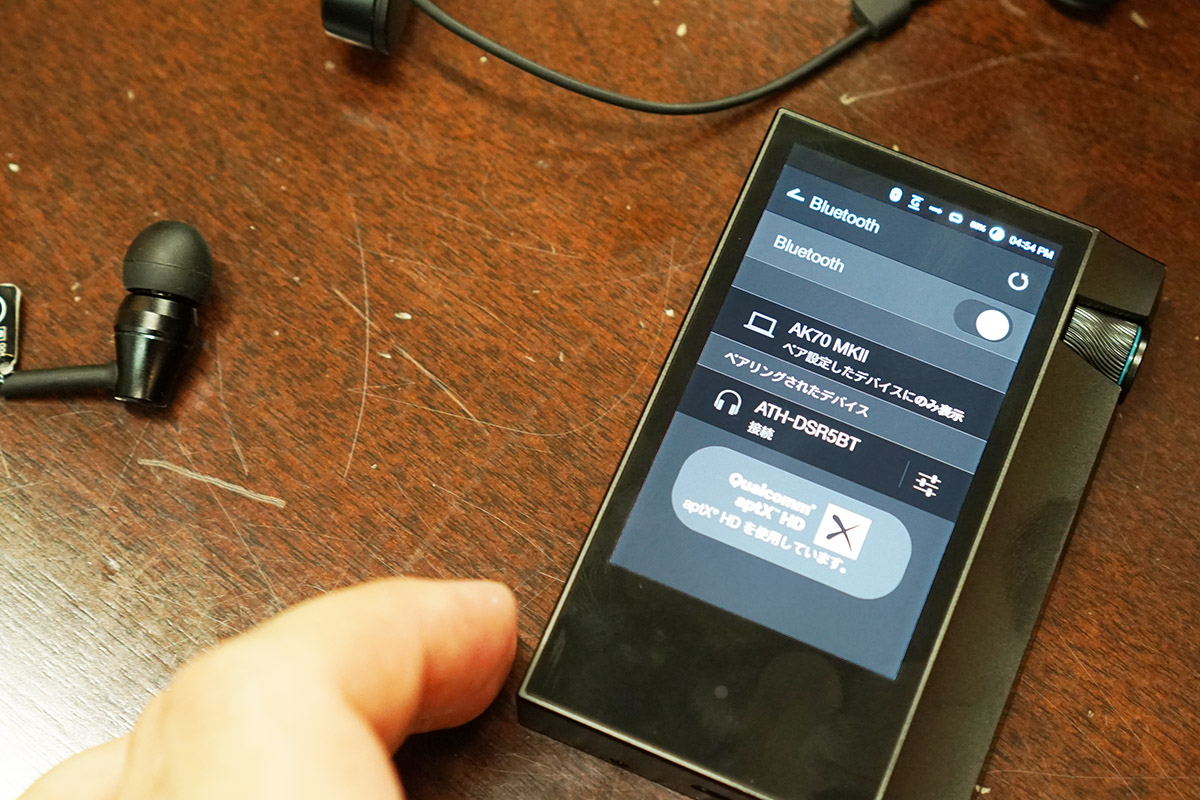

ここで、aptX HDをいち早く採用したハイレゾ対応DAPのAstell & Kernシリーズからエントリーモデル「AK70 MkII」と、オーディオテクニカのフルデジタル伝送ワイヤレスイヤホン「ATH-DSR5BT」を組み合わせてaptX HDのサウンドを聴いてみた。

AK70 MKIIは片手持ちで操作できるそのサイズ感が実に心地良く、とても扱いやすい。はじめにBluetoothのペアリングを行うのだが、両機ともaptX HDに対応している場合、接続時にaptX HDを使用しているメッセージが表示される。通常のBluetoothペアリングとまったく同じ手順で簡単に高音質再生が楽しめるのだから、今後はaptX HD対応機器かどうかもDAPやスマホ、Bluetoothイヤホン・ヘッドホンを選ぶ基準となっていくだろう。

試聴に際して聞いた女性ボーカルは、高音がきれいに抜けて、余韻がきめ細かく広がる感じがよく分かる。ローエンドの締まりも良好で、何よりレスポンスの良さが際立った。音質については共に新世代モデルとして見事なステップアップを遂げていることを実感できたといっていいだろう。

現段階ではaptX HD対応機はまだ多いとはいえないが、少なくともaptX HDが発揮する音の良さと高い安定性はも一定の評価は獲得しているわけで、今後は上位機種を中心に採用が進むことでいずれクリアされていく問題と思われる。気付いたらaptX HD対応機器を多くのユーザーが愛用していたという状況になっていくのではないだろうか。