2025年2月にグローバル市場で先行発売されたASUSのフラッグシップモデル「Zenfone 12 Ultra」が5月30日、日本での販売を開始しました。通話やカメラなどさまざまなアプリにおいてAIとの連携が可能な「AIスマホ」と言える本機種を、さっそくレビューしていきます。

サイズ感は前世代機を踏襲。重さはやや気になるかも

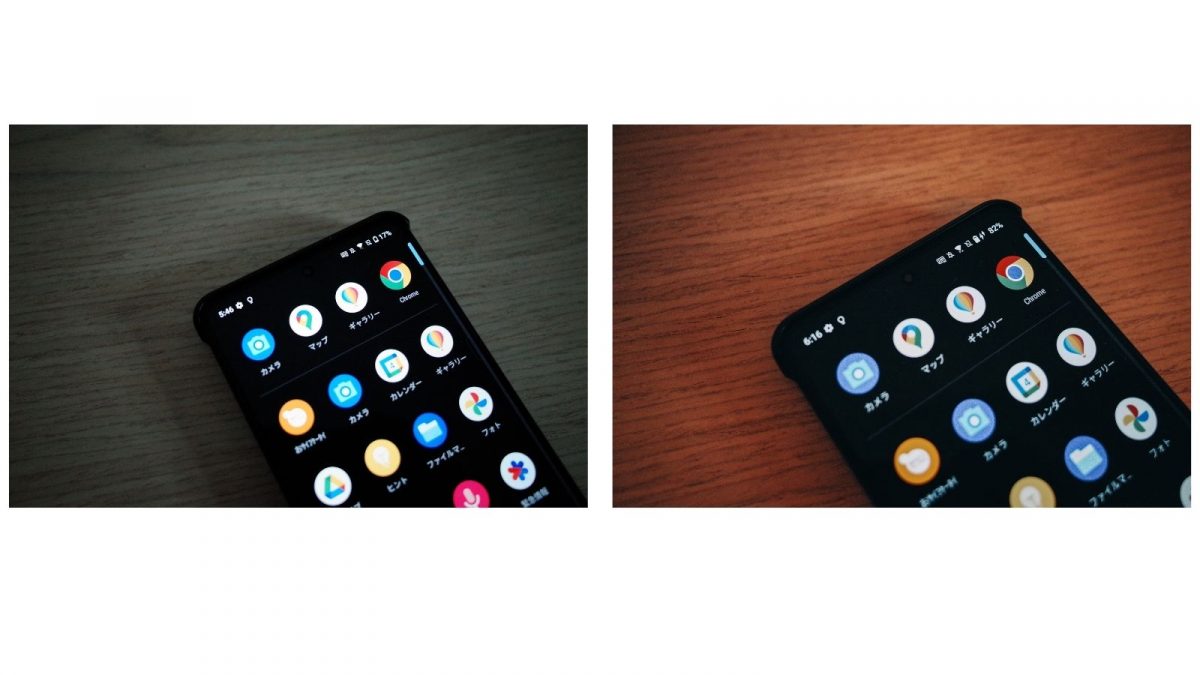

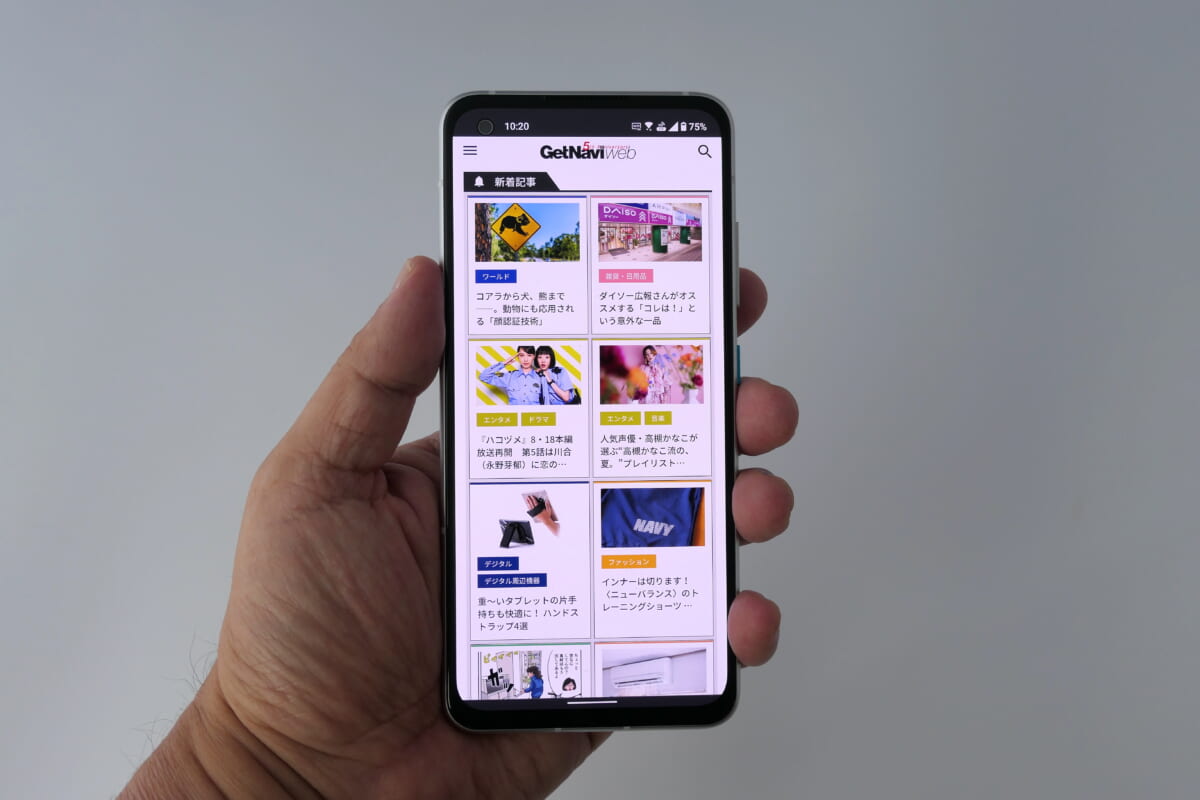

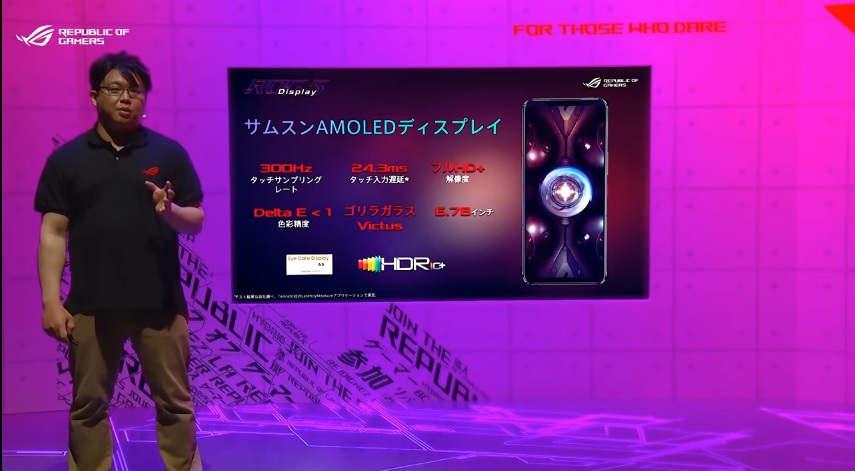

Zenfoneは一世代前の「Zenfone 11 Ultra」で大型化に舵を切り、本体サイズをそれまでの5.9インチから6.78インチに変更しました。今回のZenfone 12 Ultraにもその大きさは引き継がれており、ディスプレイサイズは同じ6.78インチです。本体サイズは高さ163.8×幅77.0×奥行き8.9mm、重量は220g。11と比較すると、幅が0.2mm伸びて重さが5g軽くなったというわずかな変更に留まっています。

6.78インチの大画面は迫力があって良いですが、同時に重量がかさんでしまうのが気になるところ。ほぼ同じ6.9インチのiPhone 16 Pro Maxは227gなので、このスマホがほかの製品と比べて特に重いわけではありませんが、6インチ程度のスマホから乗り換えようと考えている場合は一度実際の重さをチェックしたほうが良いでしょう。

全体的なデザインも前モデルと大きな違いは少なく、四角く少し出っ張ったカメラ周りや、下部に集まったスロット類なども変わりありません。大きな違いとして挙げられるのは、背面デザイン。前世代機にはASUSのシンボルマークが大きく配置されていましたが、今回はシンプルなデザインに変更されています。

AI特化のプロセッサーとカメラのジンバルスタビライザーに注目

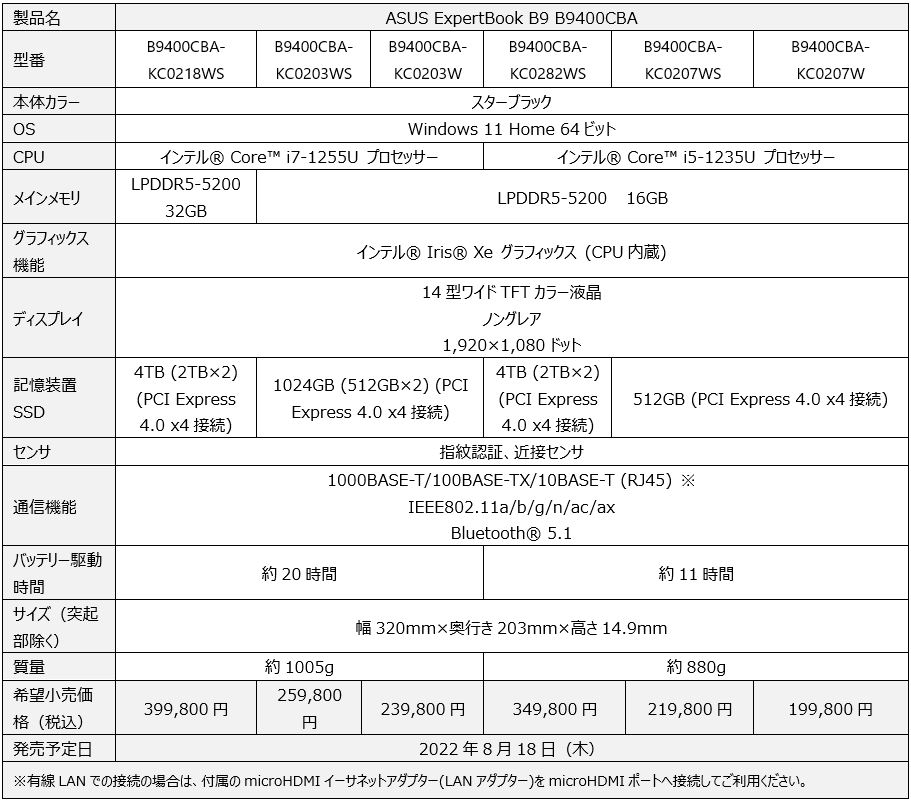

次にスペックを見てみましょう。

カラーバリエーションも含め、前世代からいくつか変更された項目があるのですが、ここではプロセッサーとカメラのジンバルスタビライザーに注目してみます。

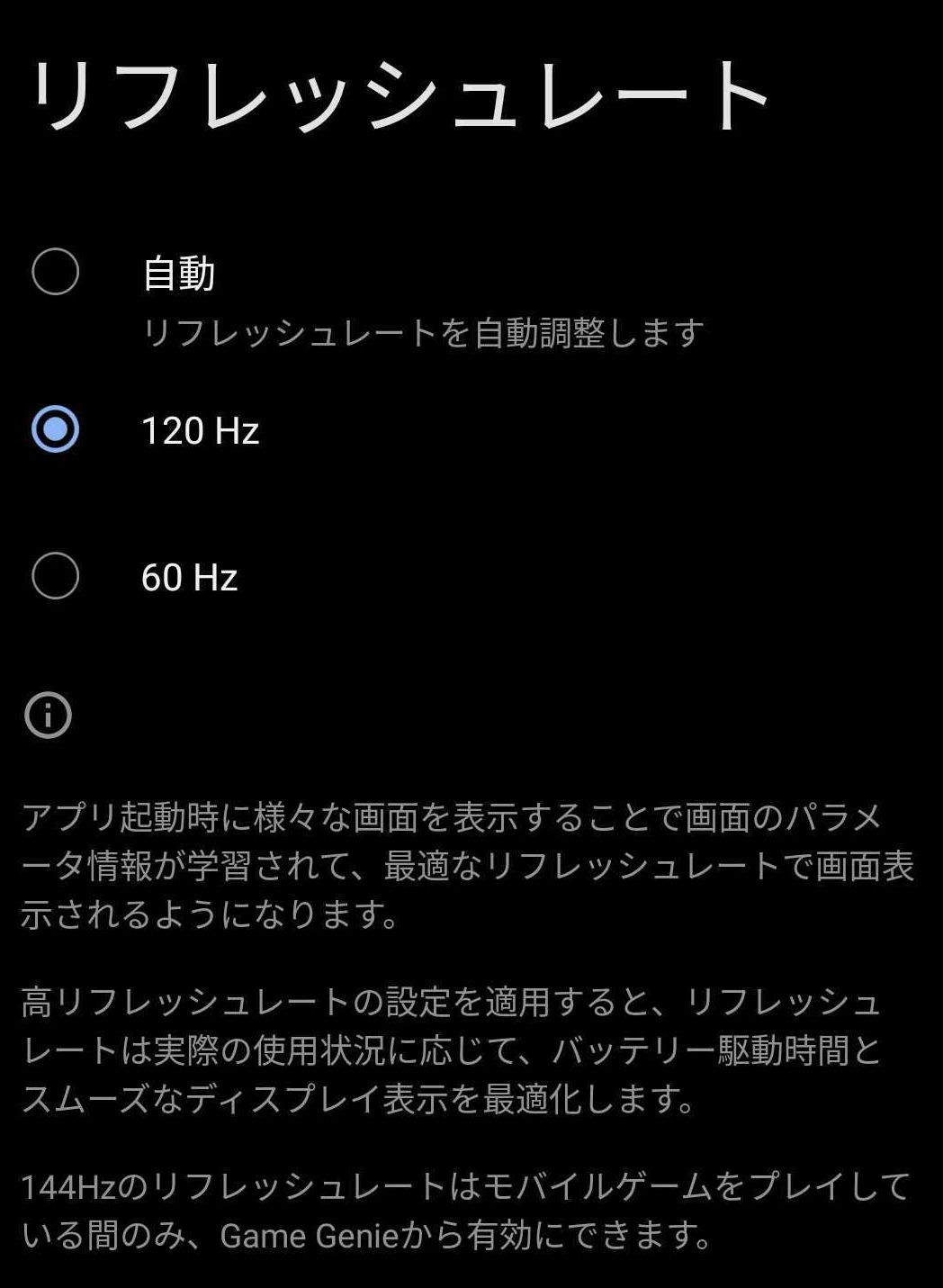

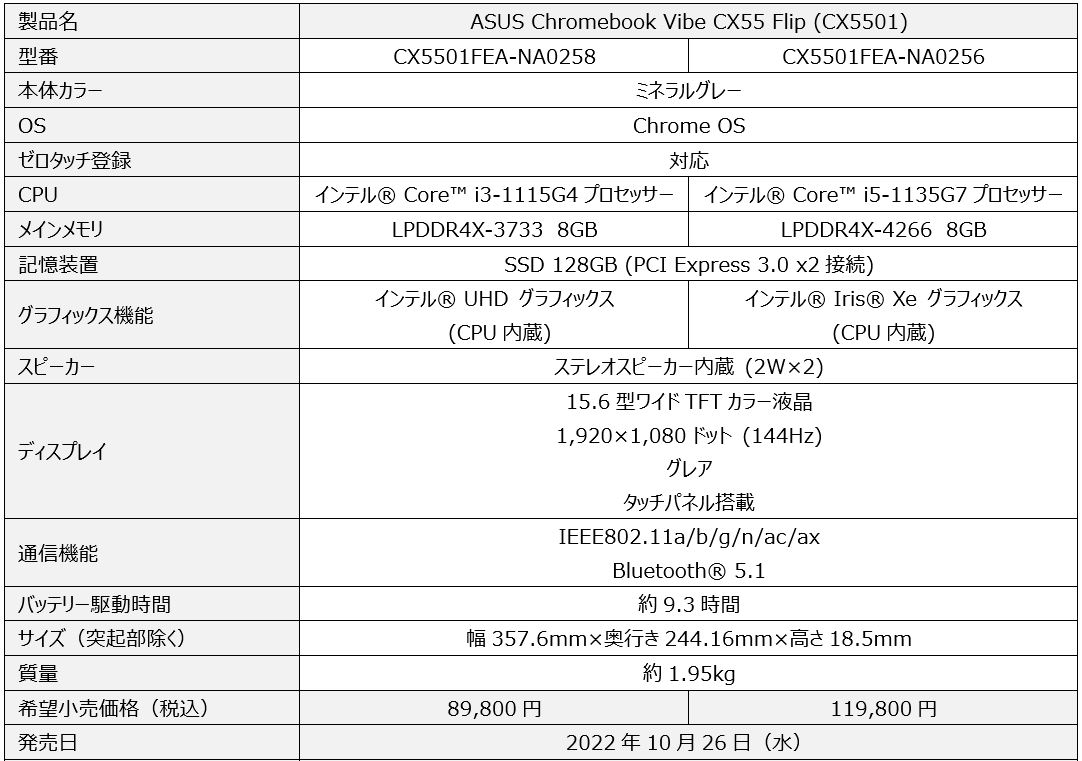

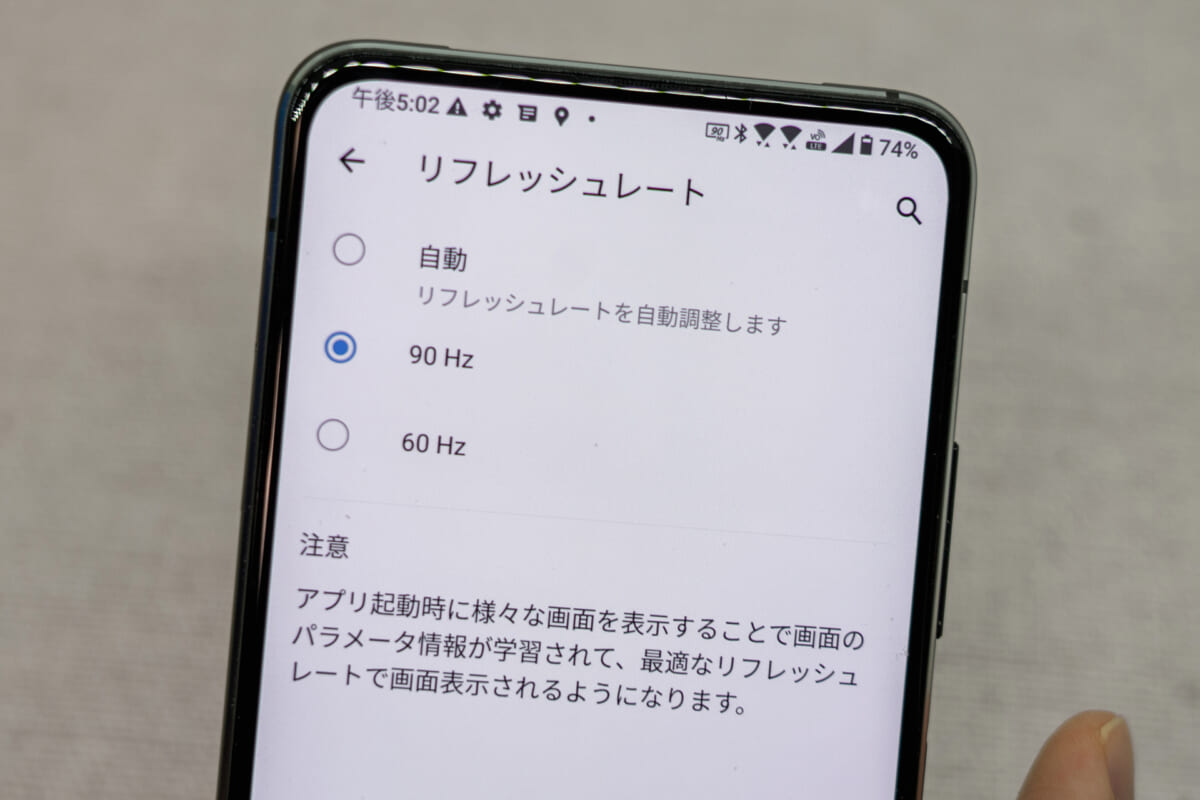

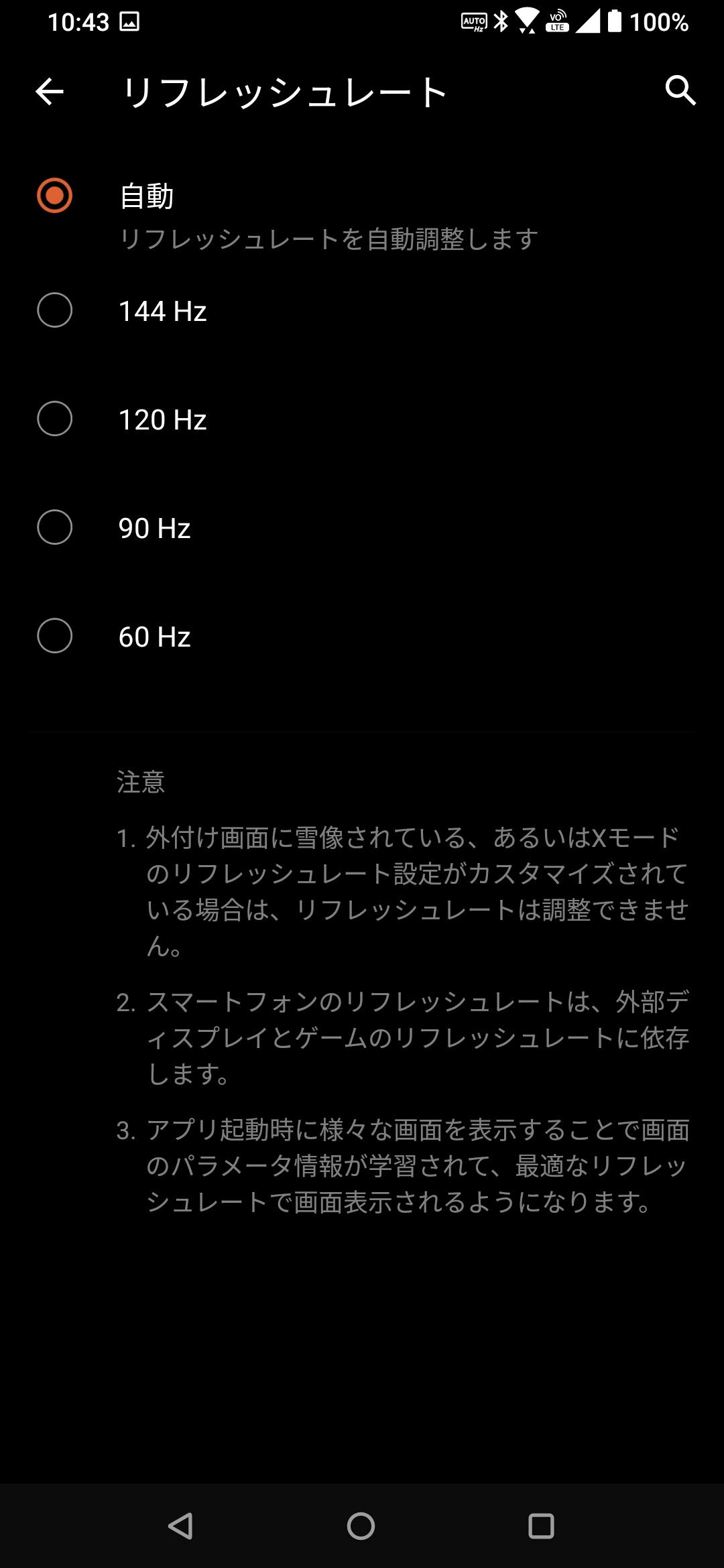

| ディスプレイ | 6.78インチ LTPO AMOLED(FHD+、最大144Hz) |

| プロセッサー | Snapdragon 8 Gen 3 Elite |

| メモリ | 12GB / 16GB |

| ストレージ | 256GB / 512GB |

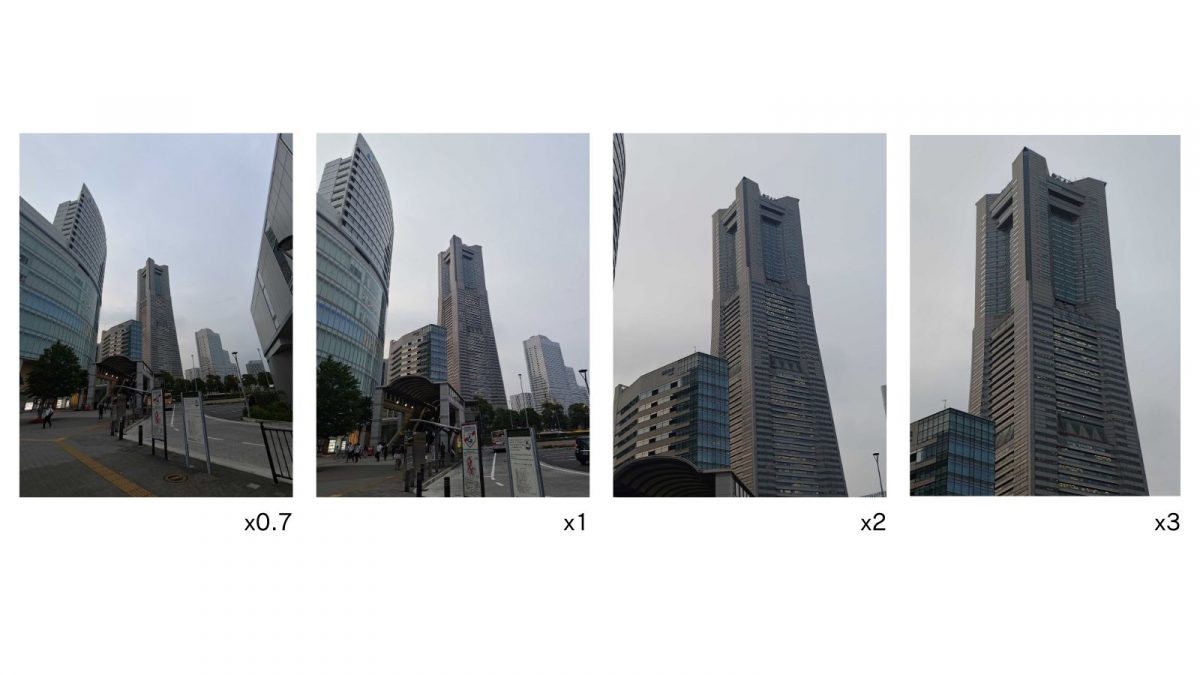

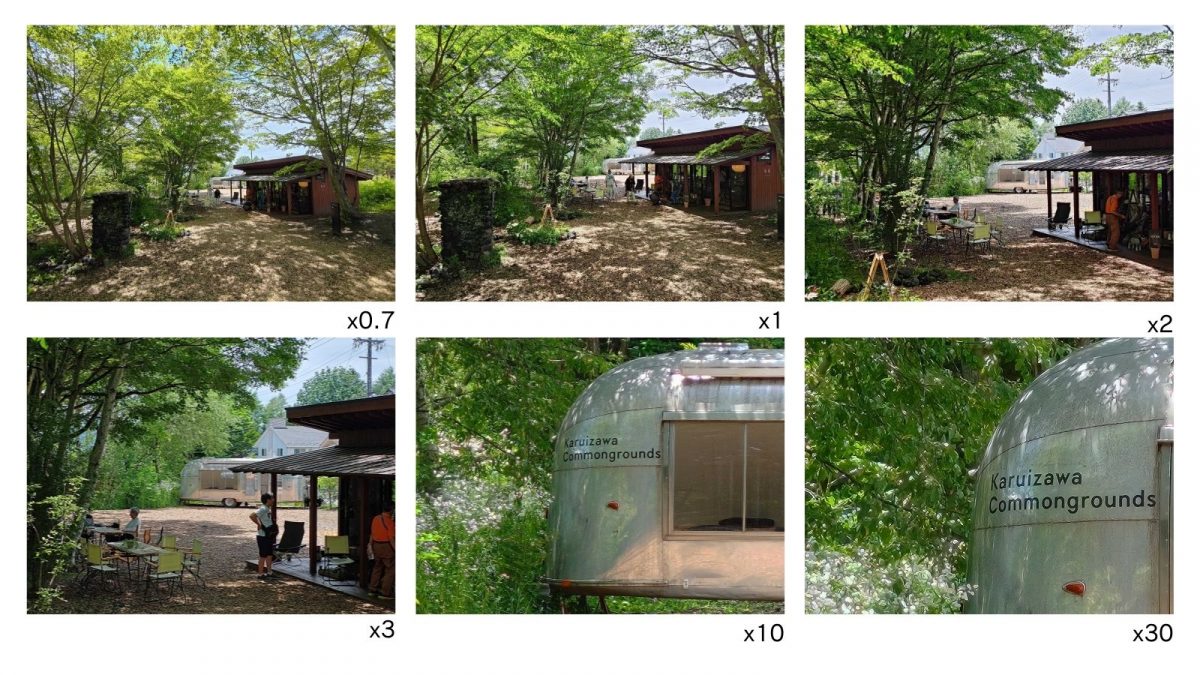

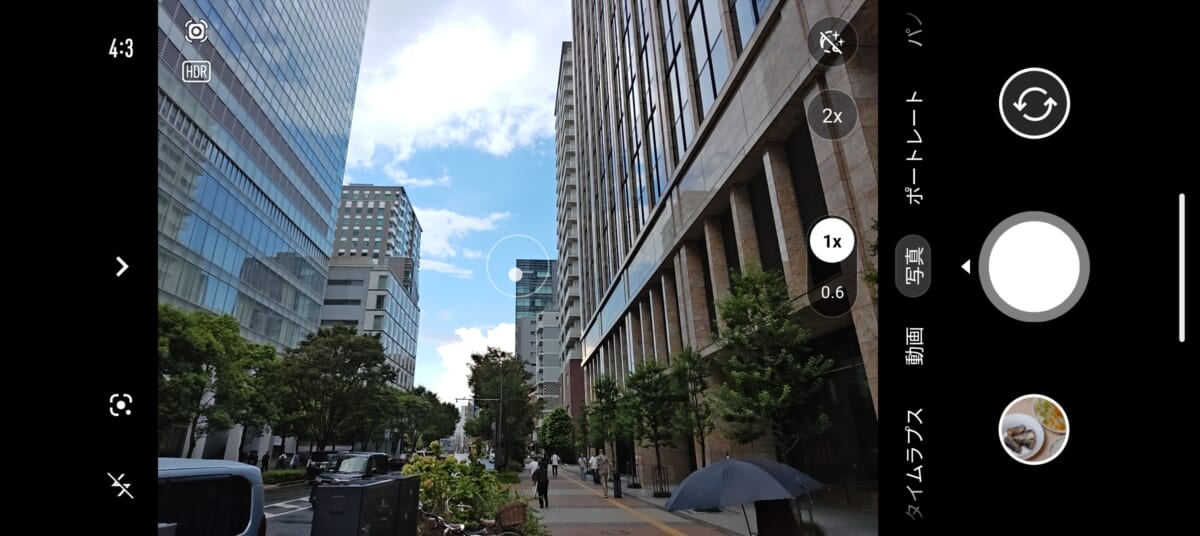

| メインカメラ | 広角5000万画素 + 超広角1300万画素 + 望遠3200万画素

※6軸ハイブリッドジンバルスタビライザー4.0搭載 |

| フロントカメラ | 3200万画素 |

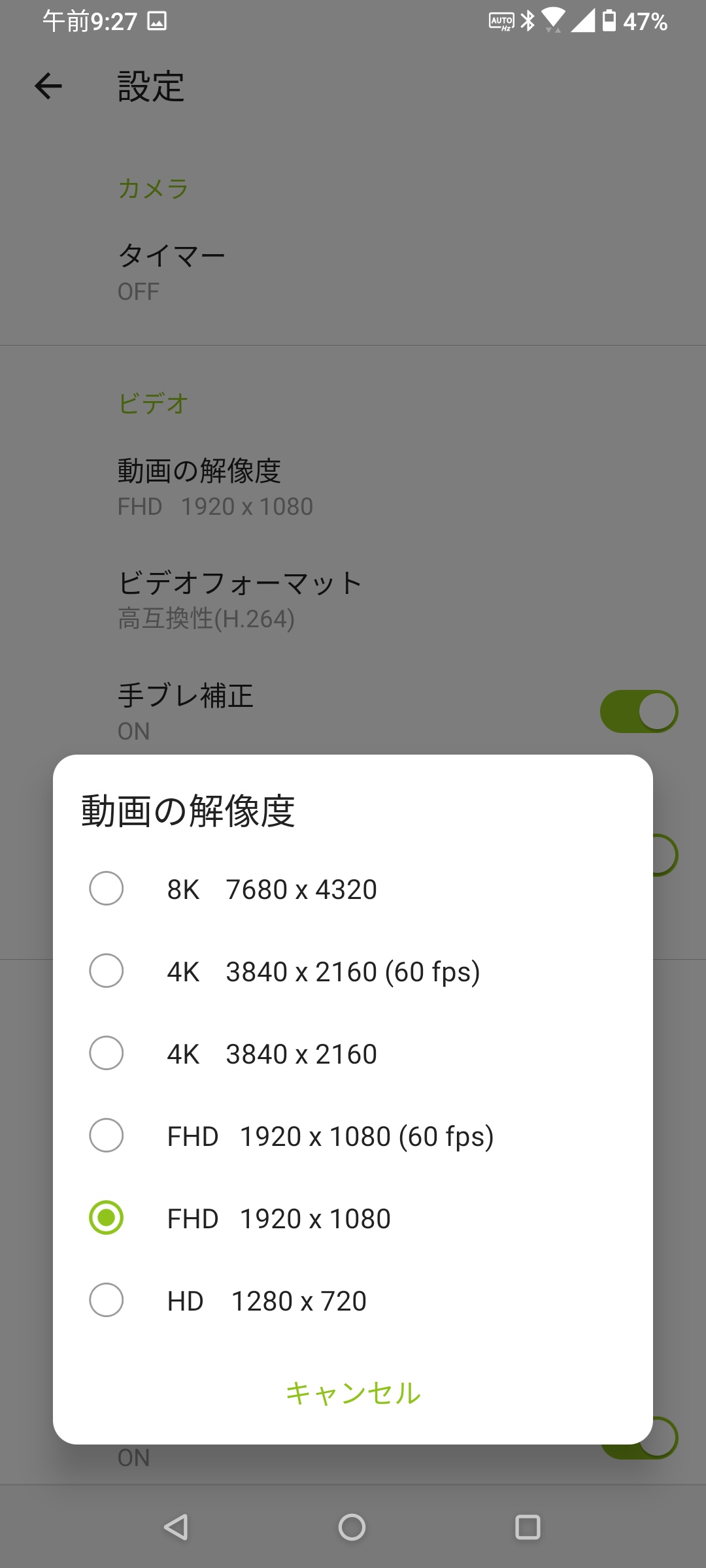

| 動画撮影 | 最大8K@30fps、4K@30/60fps、スローモーション対応 |

| バッテリー | 5,500mAh(Quick Charge 5.0およびPD充電対応) |

| オーディオ | ステレオスピーカー、3.5mmイヤホンジャック、ハイレゾ対応 |

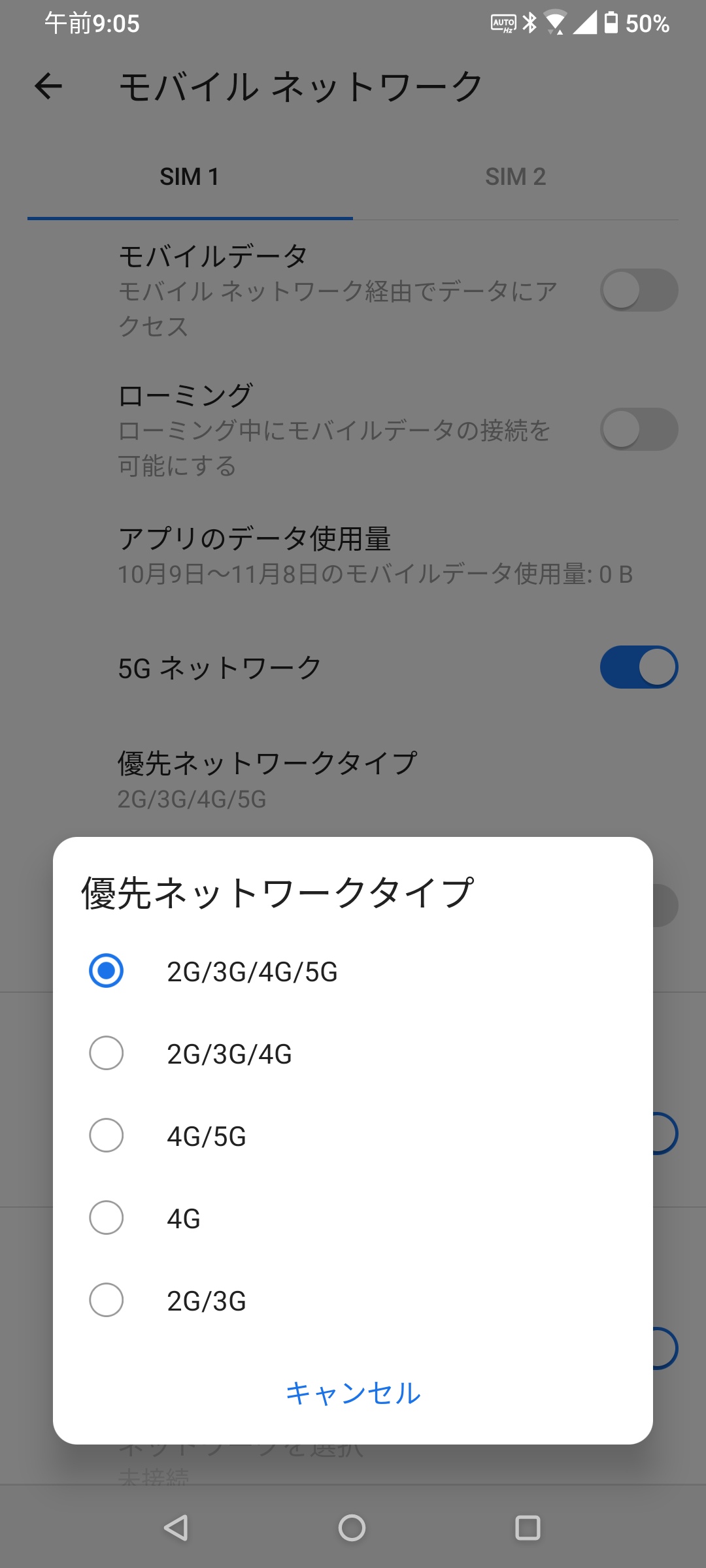

| 通信 | Wi-Fi、Bluetooth 5.4、おサイフケータイ、5G対応 |

| 耐久性 | IP68防水防塵 |

| 生体認証 | 画面内指紋認証 / 顔認証 |

| AI機能 | 通話翻訳・要約・壁紙生成など |

| サイズ / 重量 | 163.8 x 77.0 x 8.9mm / 220g |

| カラー | エボニーブラック / サクラホワイト / セージグリーン |

| OS | Android 15(ZenUI) |

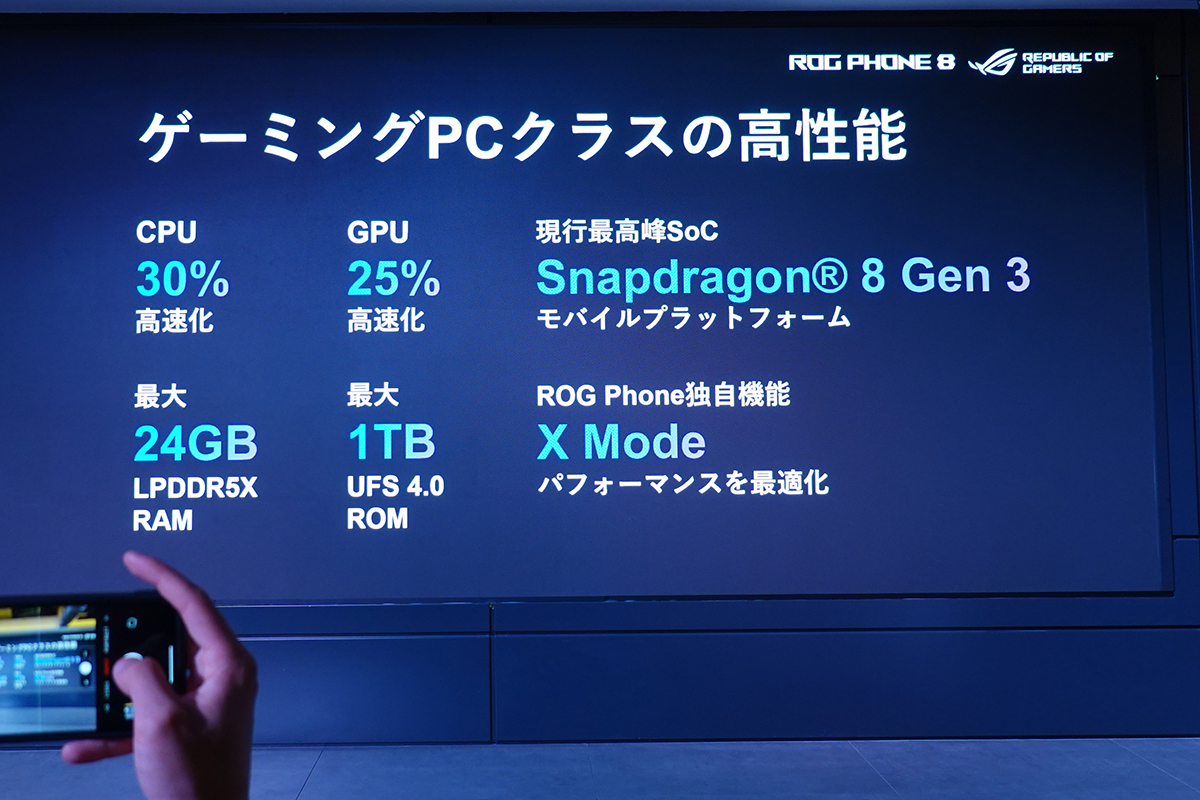

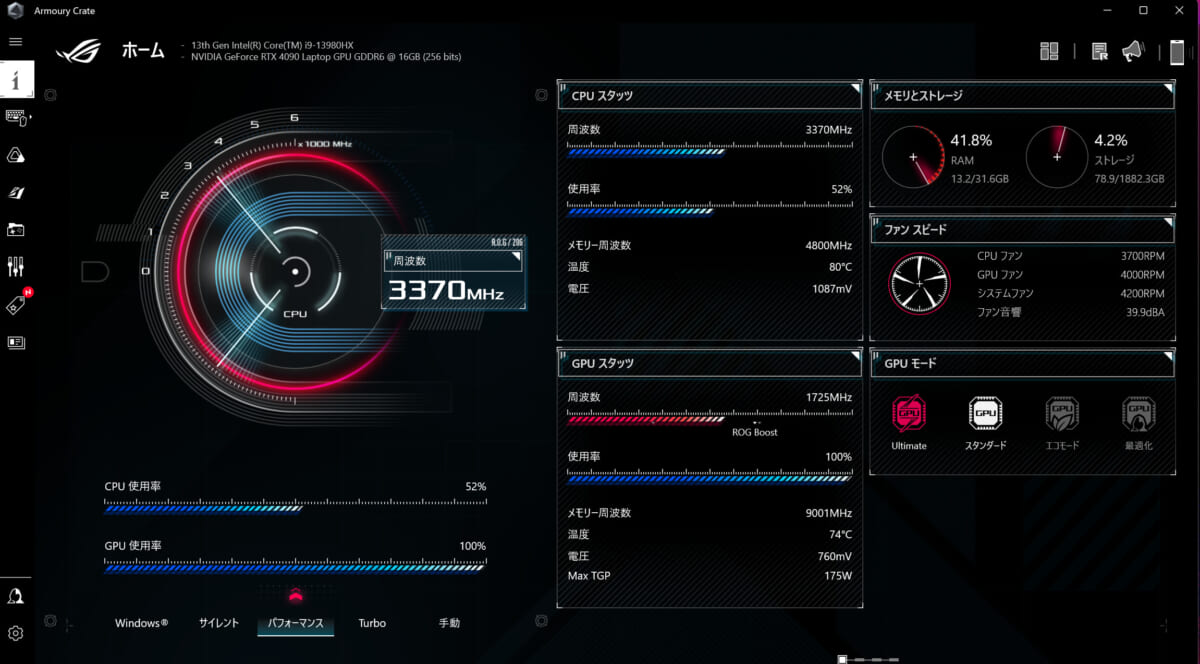

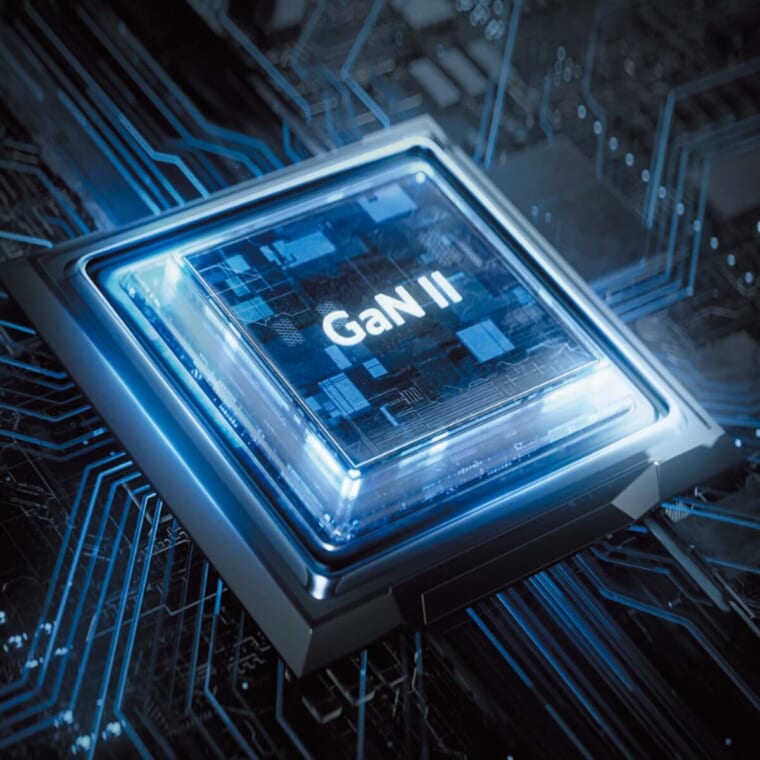

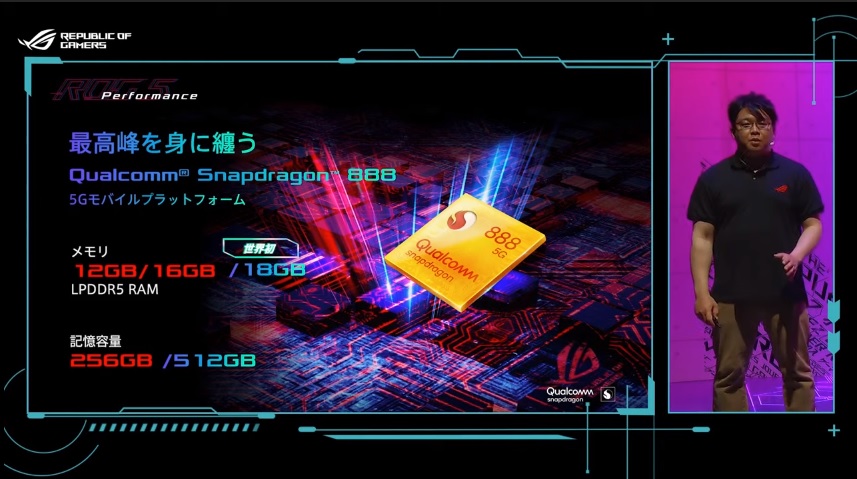

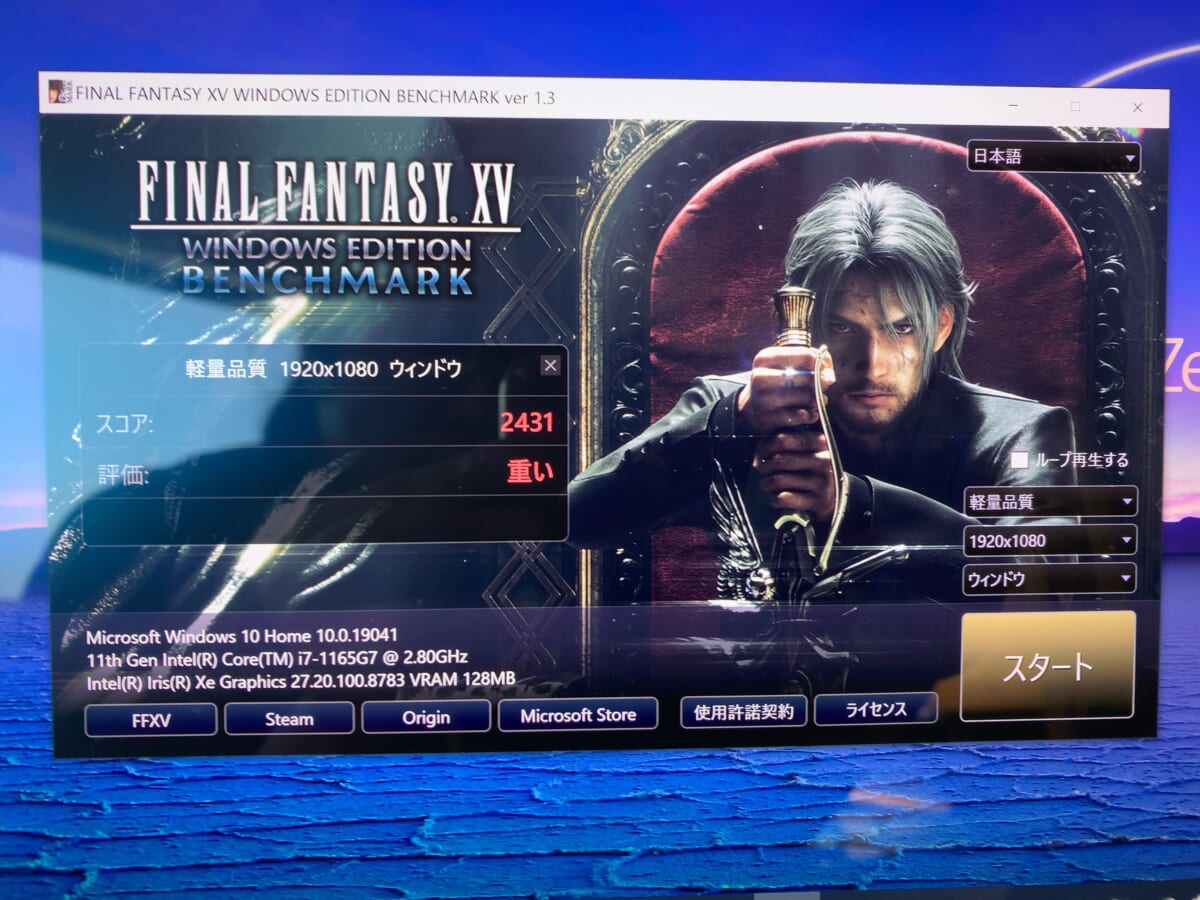

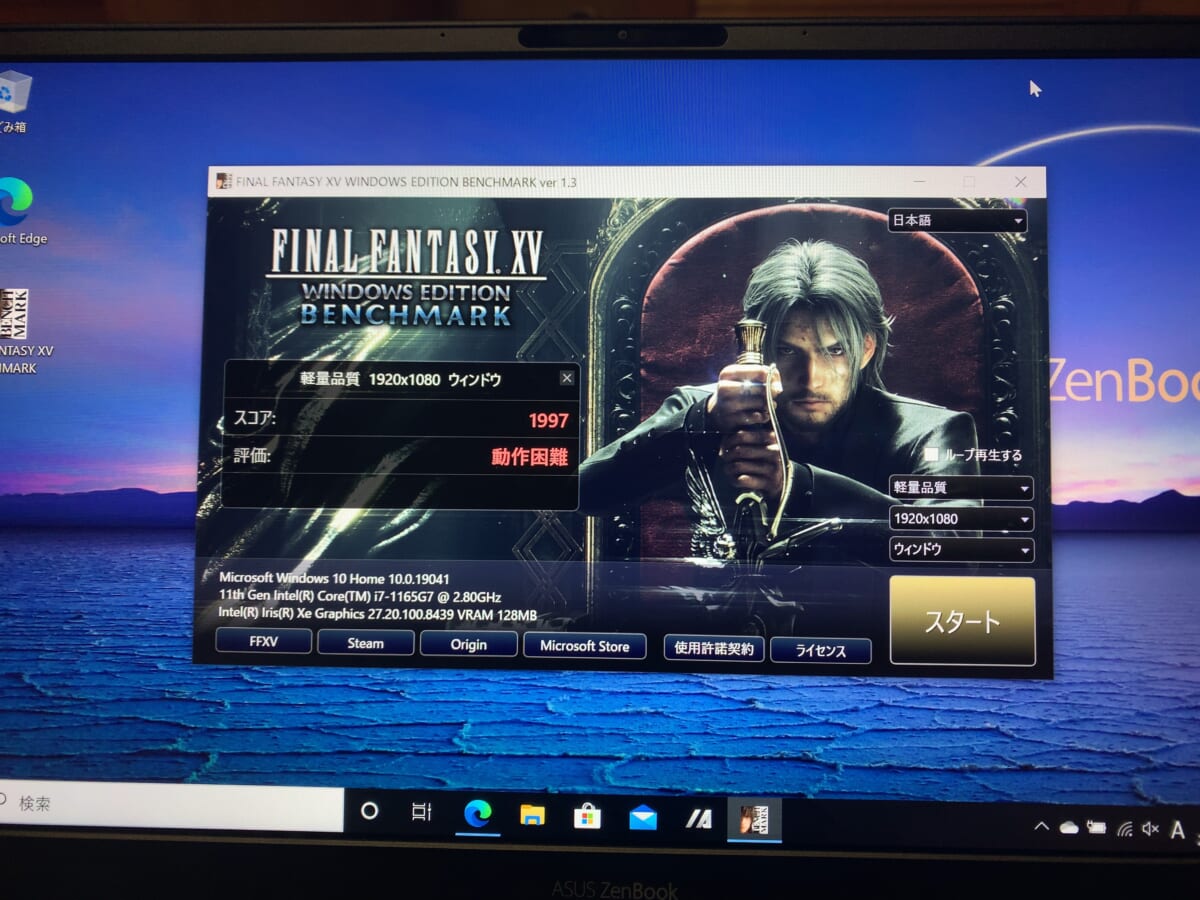

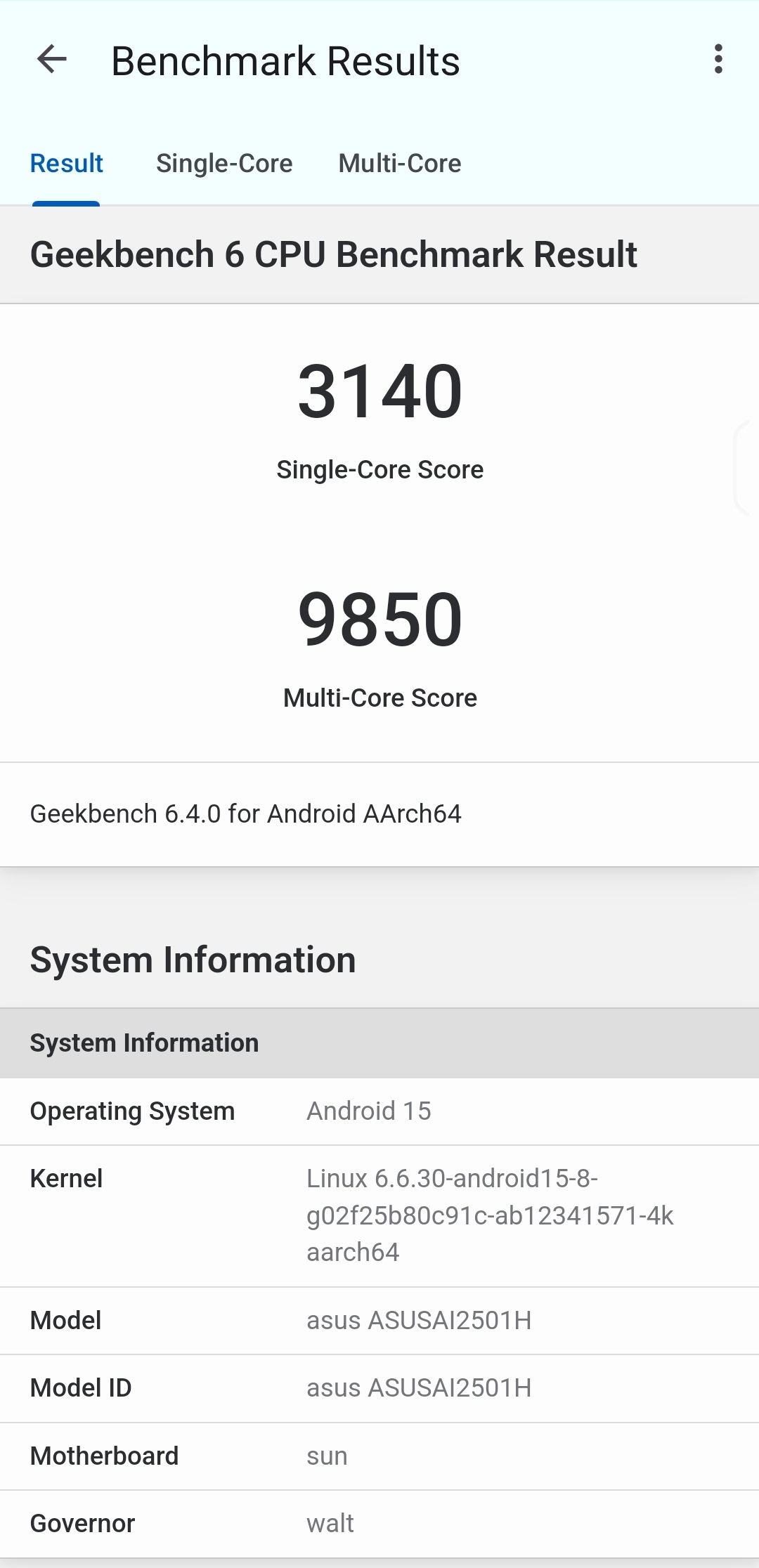

・Qualcomm Snapdragon 8 Elite

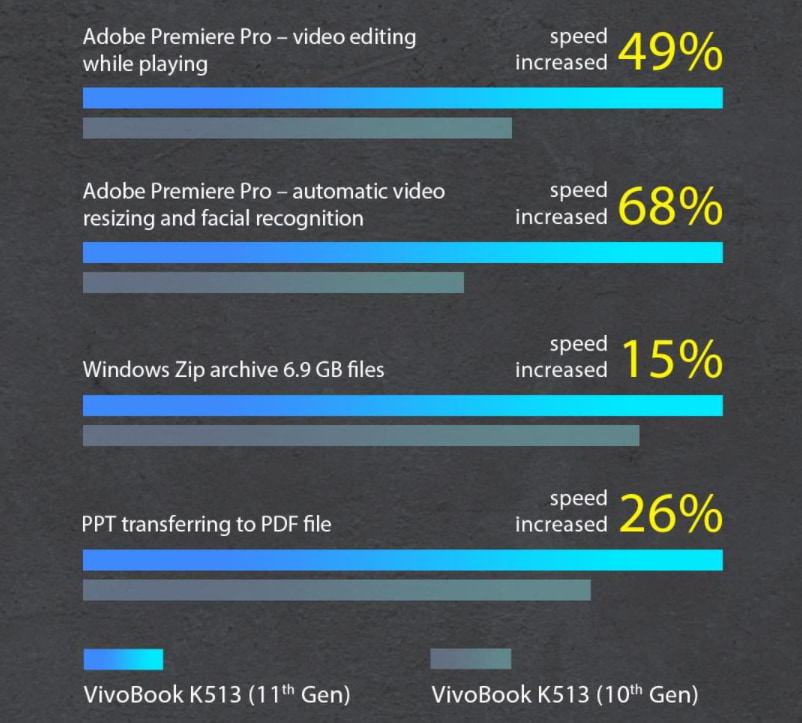

前世代機とのもっとも大きな違いは、プロセッサーがSnapdragon 8 Gen 3からSnapdragon 8 Eliteに変わったことでしょう。8 Elite最大の特徴はAI処理に特化していることで、AI使用時のパフォーマンスがおよそ40%向上しています。前世代機よりも、AIスマホとしての立ち位置が明確になったと言えるでしょう。

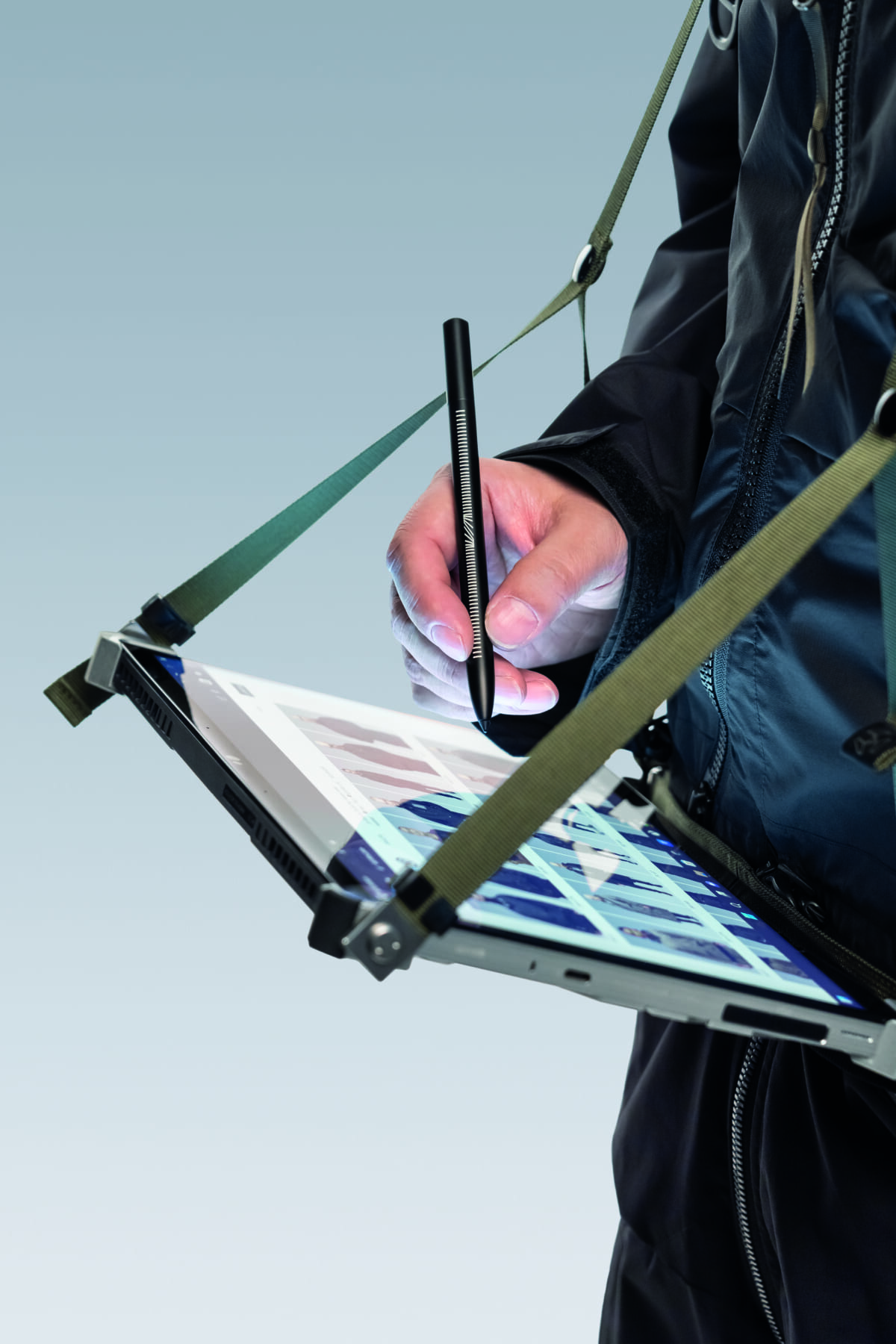

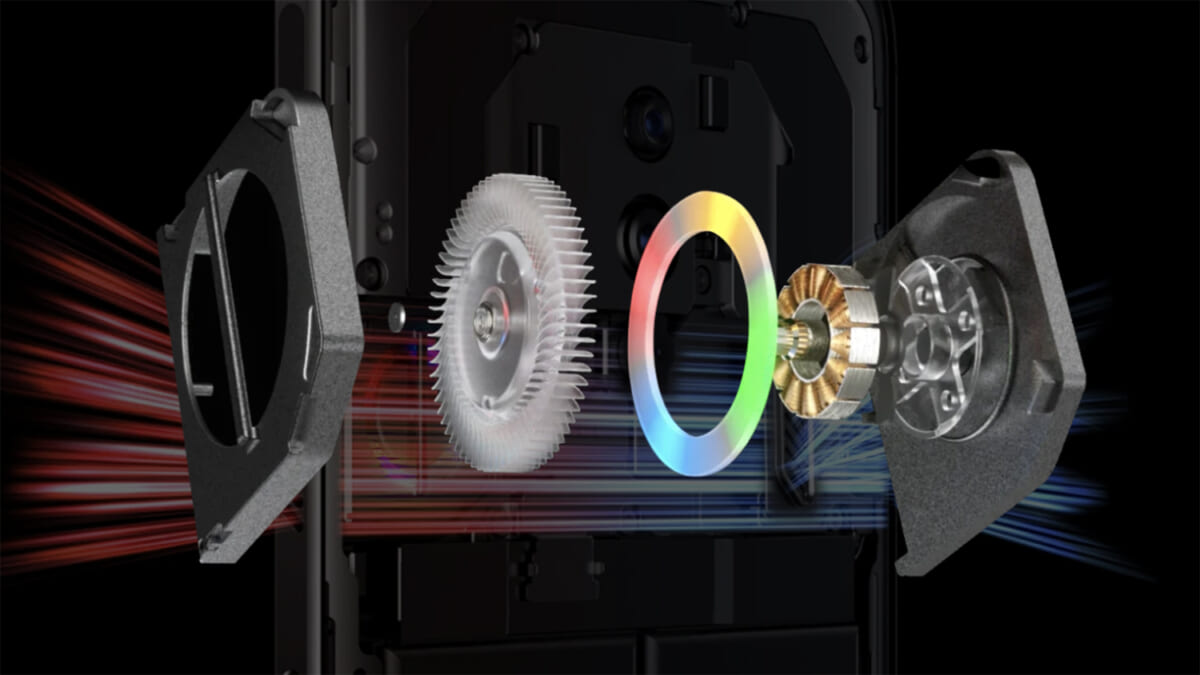

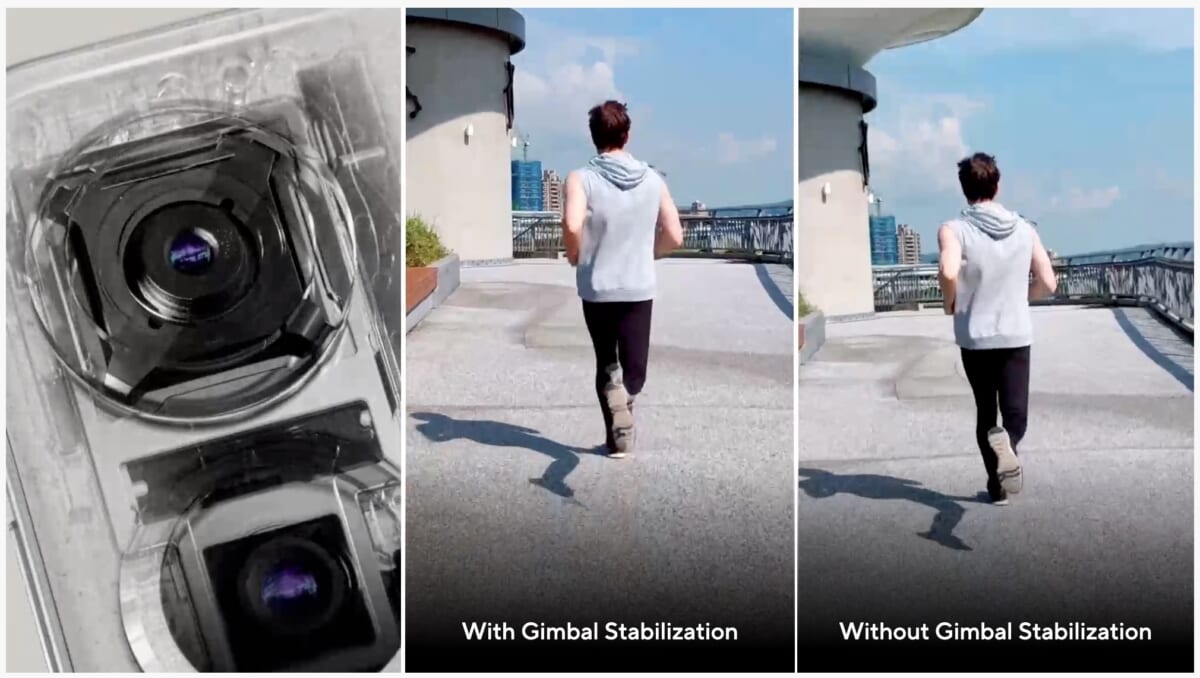

・6軸ハイブリッドジンバルスタビライザー4.0

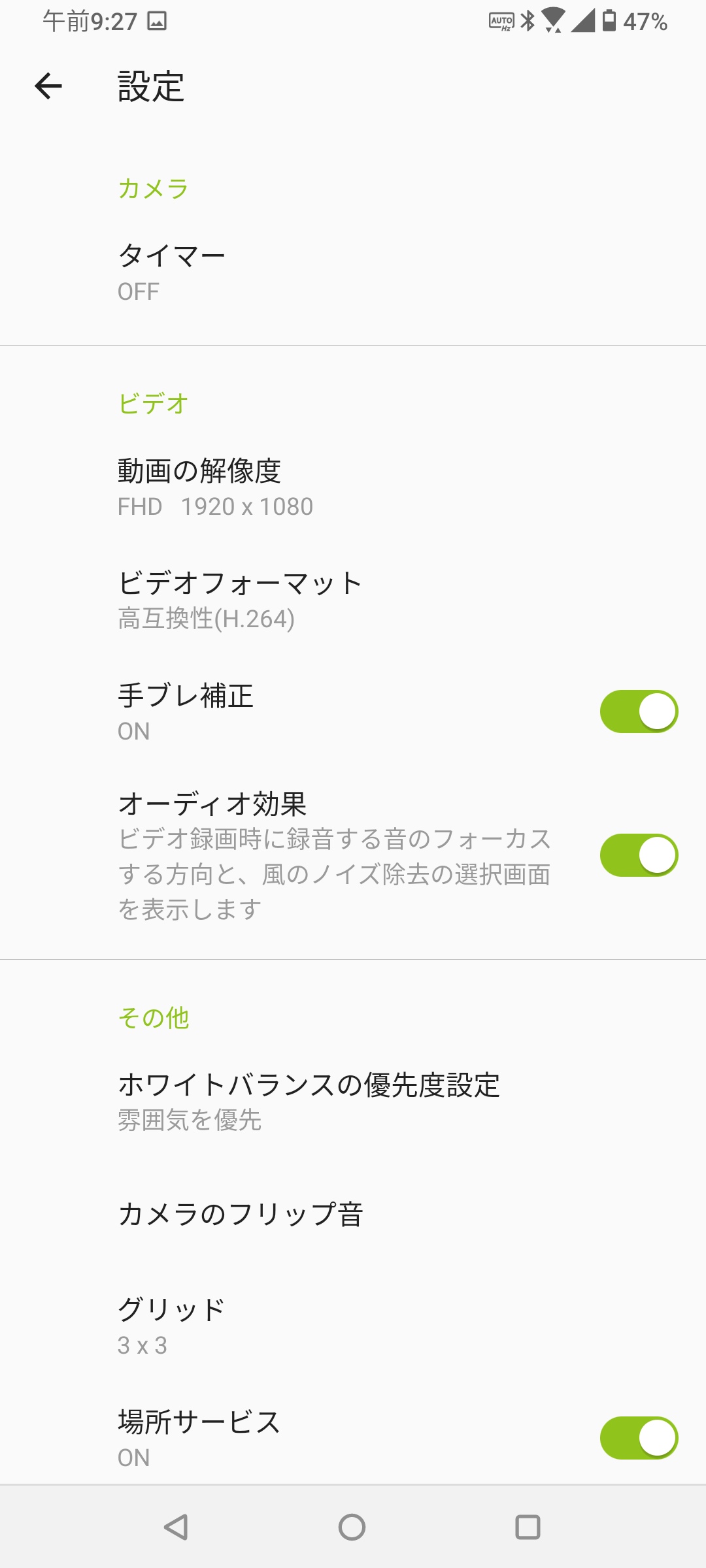

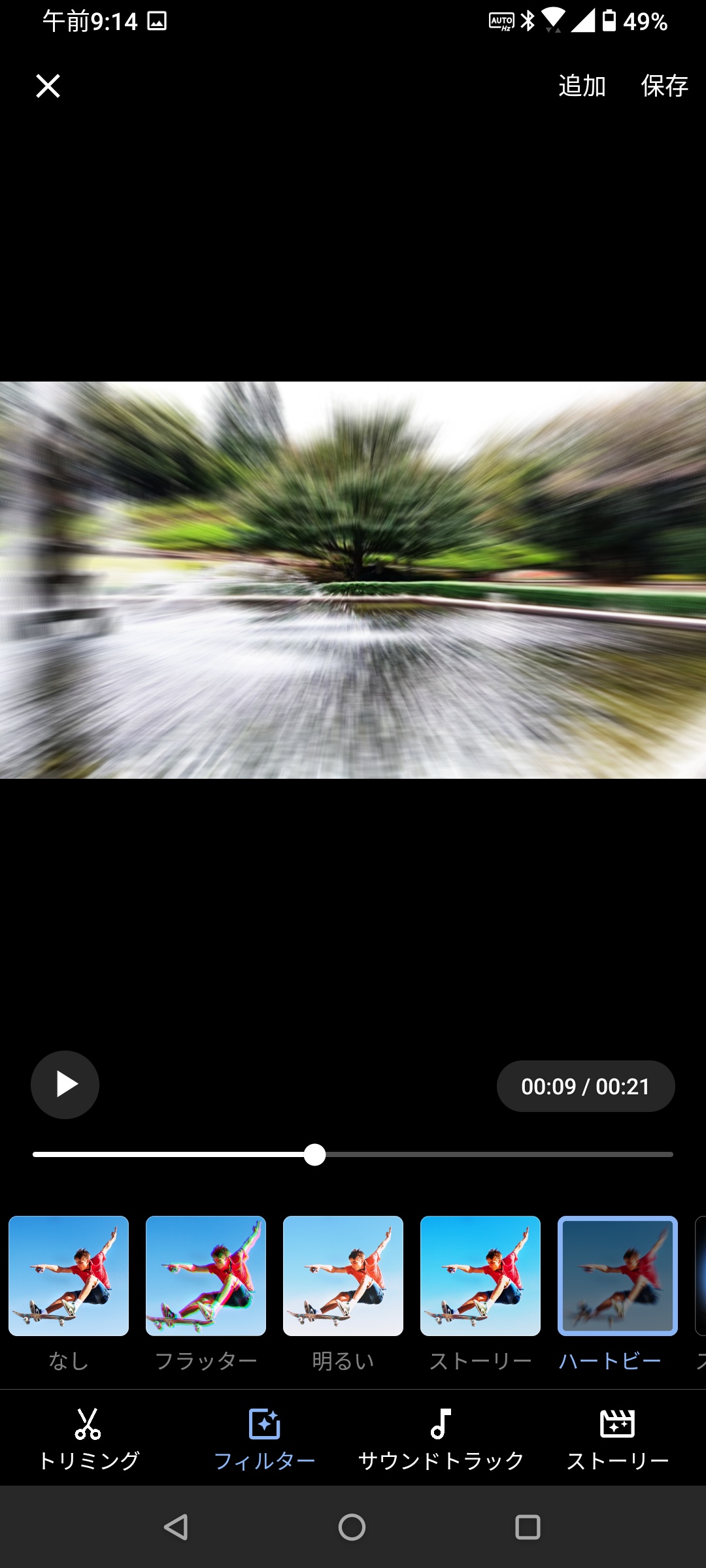

カメラの手ブレを強力に補正してくれるスタビライザーシステムが、従来の3.0から4.0にアップデートされています。以下の動画は「補正なし」モードと、もっとも強力な補正モード「HyperSteady」を適用し、同じくらいの速度で小走りをして撮影したものです。

HyperSteadyでは、強力な手ぶれ補正が効いていることがわかります。補正がしっかり効いている代わりにスピード感が若干失われているほどなので、シーンによっては軽めの補正モードで撮影したほうがいいかもしれません。

手ぶれ補正をかけることで画角が若干クロップされたり、解像度が少々劣化したりするデメリットがあるので、外付けのジンバルと比較するとどうしても劣ってしまいますが、普段使いにはこの機能で十分と言えるでしょう。

AI機能でスマホの概念が変わる

Zenfone 12 Ultraでは、AIがスマホのあらゆる領域に広がっていて、既存のスマホでは考えられなかった使い勝手を提供してくれます。

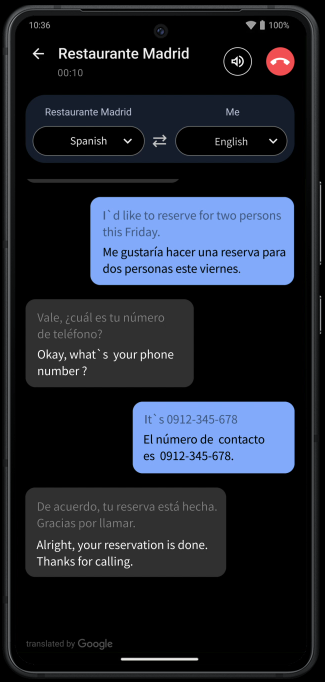

通話関連なら、通話中の周囲の騒音を軽減してくれる「AIノイズキャンセリング」や、リアルタイムの同時通訳機能「AI通話翻訳」など、SF作品に登場するデバイスのような機能を使うことができます。

ビジネスで活用できそうな機能も多く、中でも「AIドキュメントの要約」や「AI記事の要約」が便利そうだと感じました。試しに長文のPDFをこのスマホとChat GPTの双方で要約してみたところ、Chat GPTよりもかなりあっさりとした要約でしたが、要所は捉えており、こちらも十分使えそうな印象です。

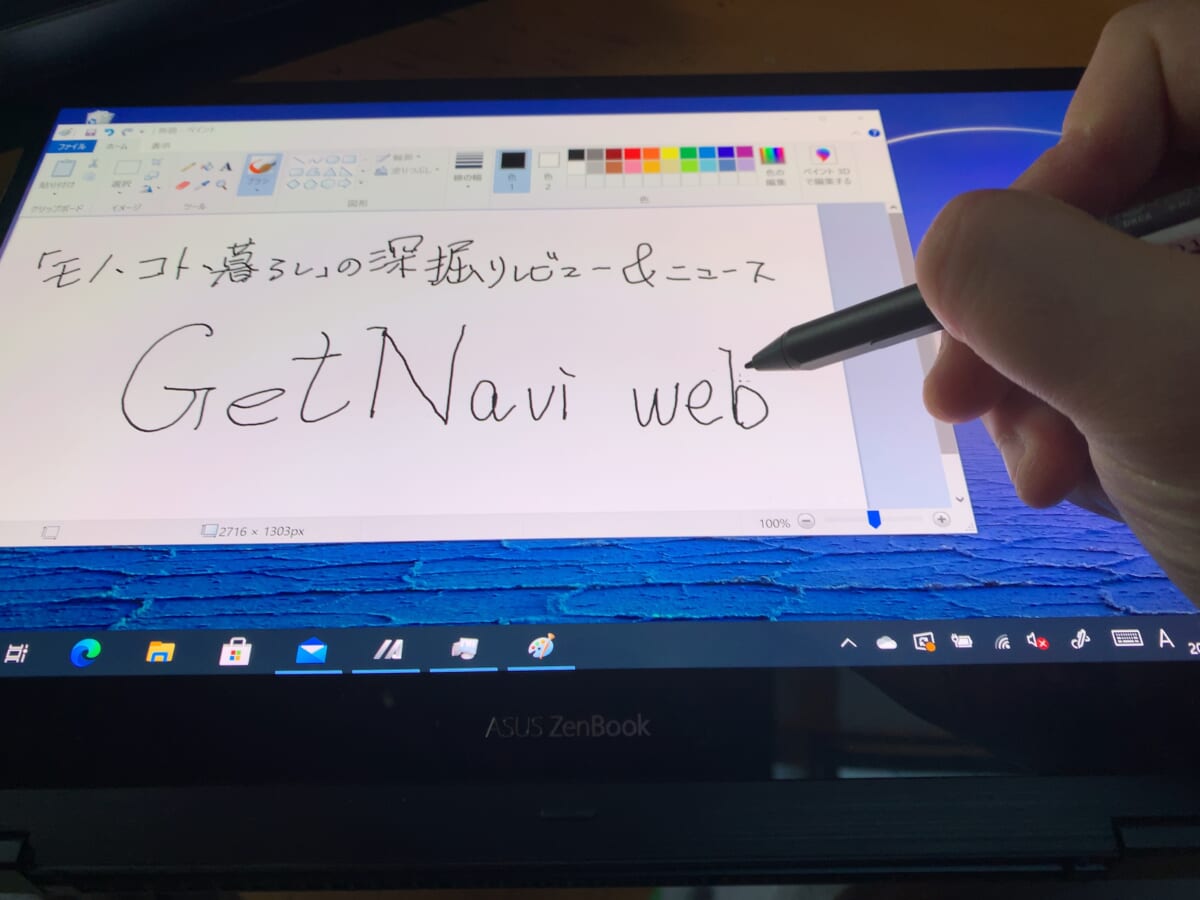

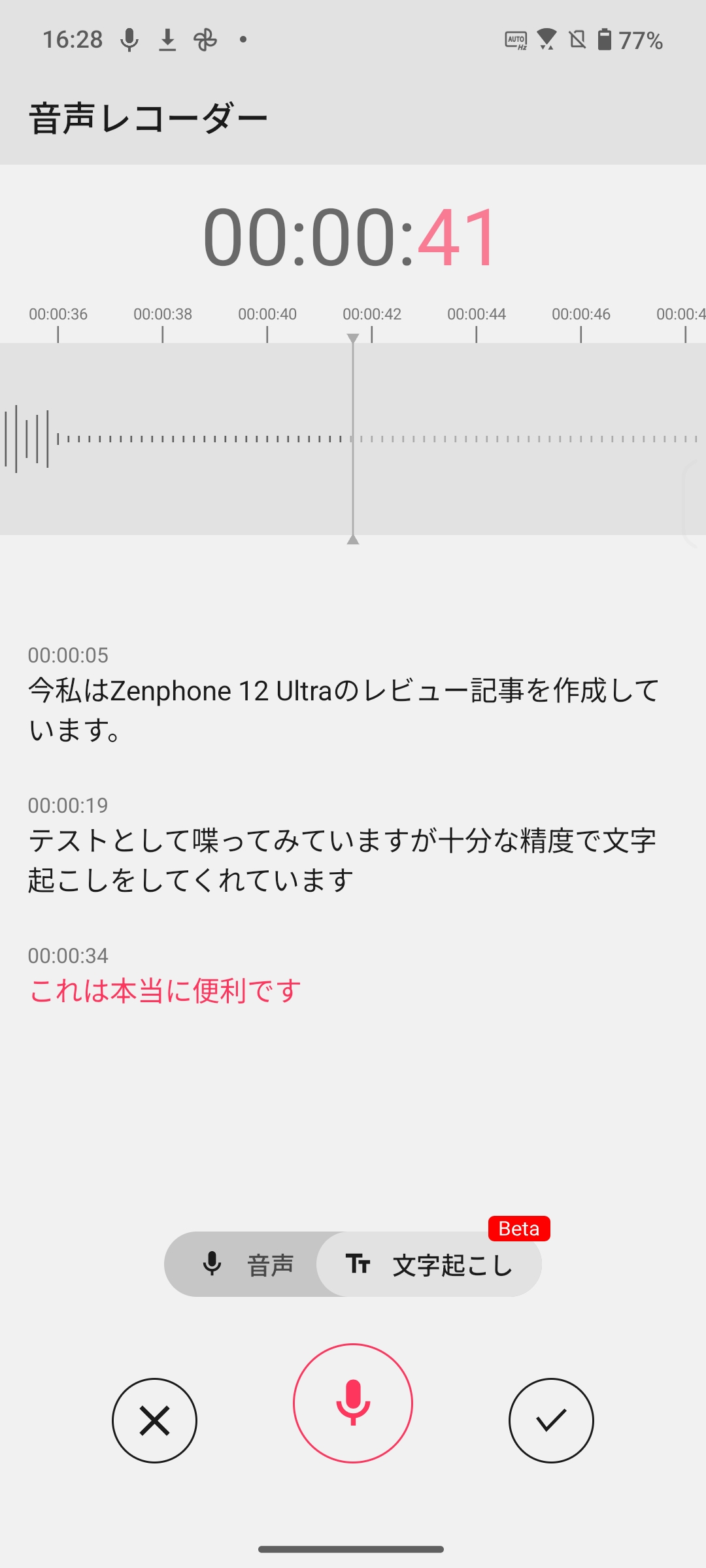

そして、ビジネス系のAI機能でもっとも好印象だったのが「AI文字起こし」です。こちらは、日本語を含む10か国語以上の言語をリアルタイムで文字起こしできることに加え、「話者認識」や「内容の要約」も行なうことができる機能。もちろんテキストデータに出力できるので、インタビュー原稿の作成や議事録作成などで大活躍してくれそうです。

カメラ周りのAI機能が大幅拡充

ただし、ここまで解説したAI機能はZenfone 11 Ultraの時点で搭載されていたもの。ではZenfone 12 Ultraで大きく進化したのは何かと言えば、カメラ周りのAI機能です。新機能をピックアップして解説します。

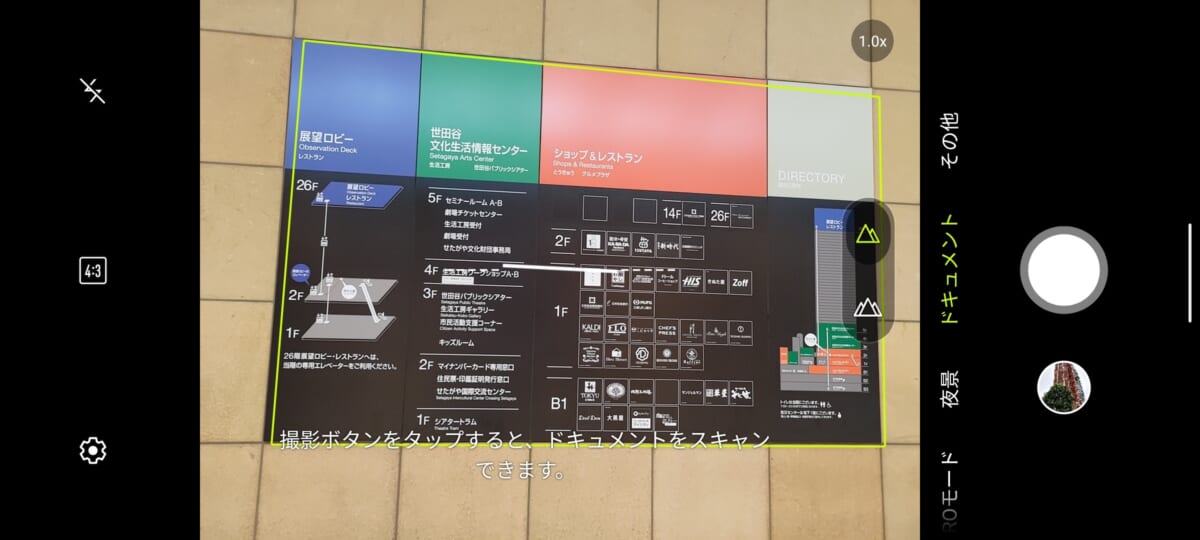

・「AI流し撮り」

カメラの撮影手法に、背景が流れているように見える「流し撮り」という手法がありますが、それをAIで擬似的に再現できる機能です。一眼レフなどで流し撮りをするのはある程度のテクニックが必要ですが、この機能を使えば動いている被写体を普通に撮影するだけで、こんな写真を撮影することができます。車や電車、スポーツなど、活用シーンが多そうな機能です。

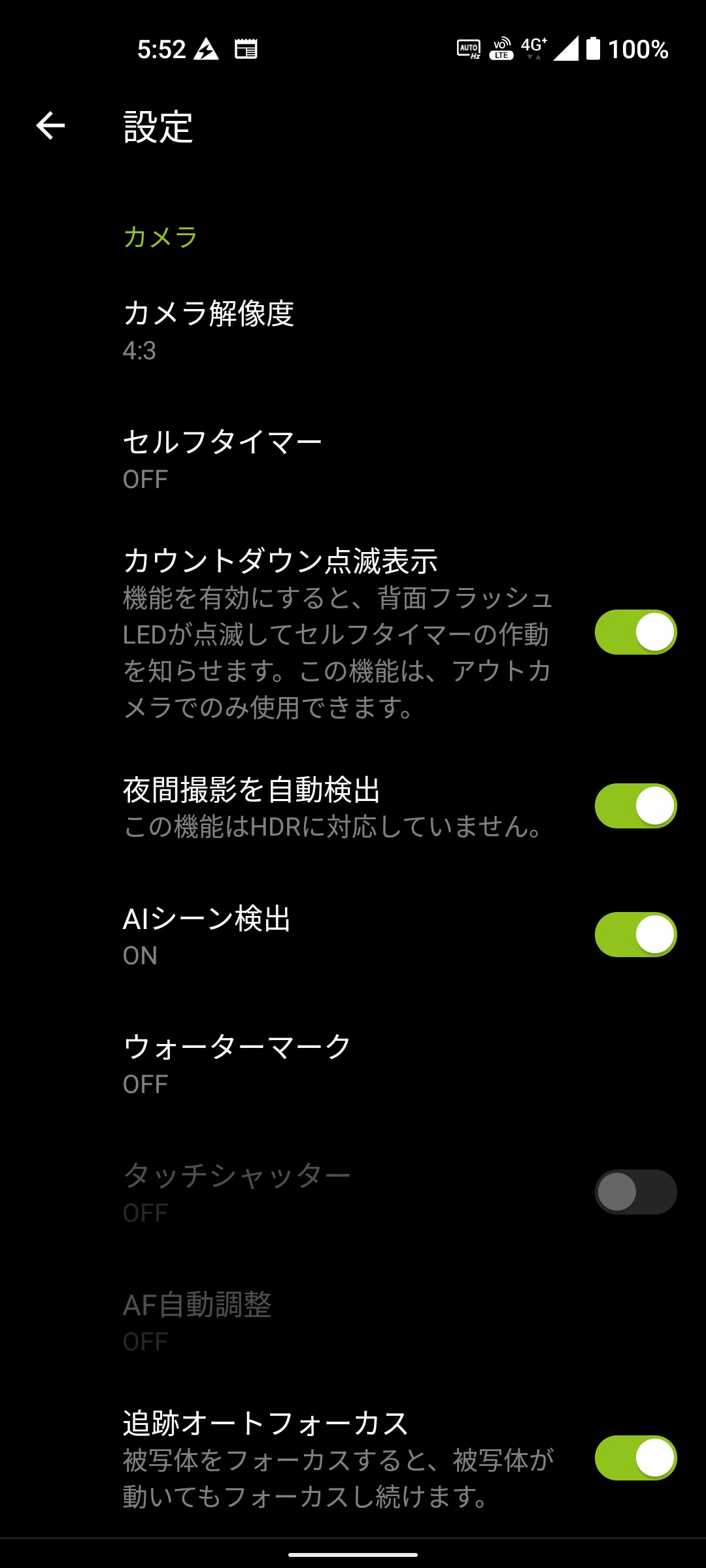

・「AIトラッキング」

カメラ周りの新機能の中でもっともおもしろいと思ったのが「AIトラッキング」です。これは動画撮影時に人物がAIで自動認識され、その対象を画面の中央に捉え続けてくれるもの。

まず、AIトラッキングモードにして、追いかけたい対象を選択します。すると、それ以降は対象が中心に来るように自動的に画角を調整してくれます。

下の動画では奥に行く人物に合わせて、ズームで画角が調整されています。しかし、撮影時にカメラの操作は一切していません。

一度トラッキング対象を指定すれば、あとは大まかにカメラを構えているだけで被写体を追いかけてくれるので、スポーツの撮影などで役立ってくれそうです。

残念なポイントとしては、AIが認識してくれるのは人物のみということ。動物園で撮影をしてみましたが、人間以外はすべてトラッキング対象になりませんでした。ペットの撮影でも役立ちそうな機能なので、先々のアップデートに期待したいところです。

ほかにも写真編集に使えるAI機能が拡充されており、写真から消したいオブジェクトを削除できる「AI消しゴム」や、ピンボケした写真を補正できる「AIピンボケ補正」などが新搭載されています。試しにAI消しゴムを使ってみましたが、若干の不自然さはあるものの、十分満足な仕上がりだと感じました。

しかし、AI消しゴムでは削除したいものをすべて自分で選択する必要があります。Googleの「消しゴムマジック」の場合、削除候補を自動選択してくれる機能があるので、便利さでは一歩劣るでしょう。

作業の流れでAIを自然に活用する感覚

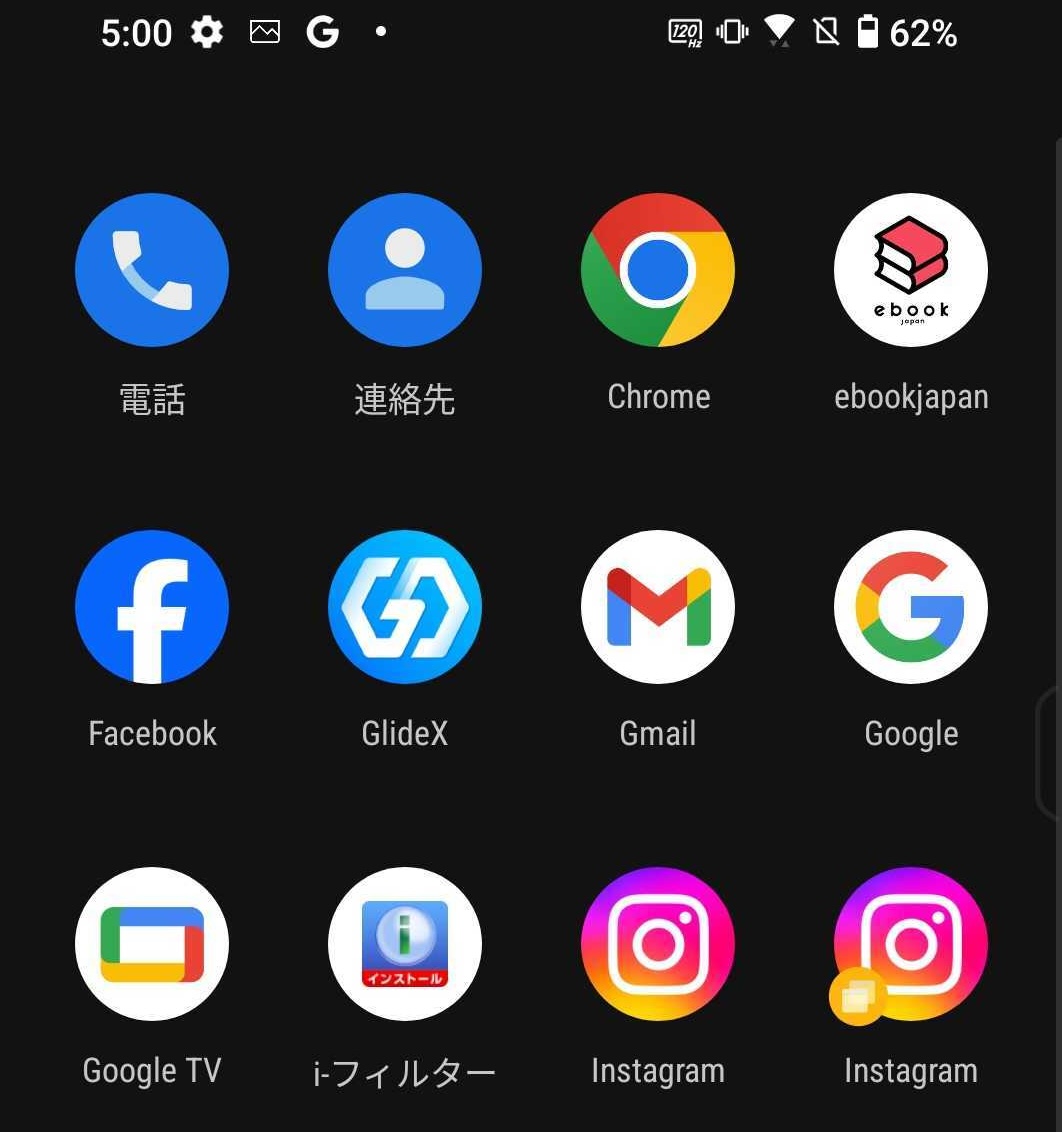

上記で解説した以外にも、Zenfone 12 Ultraには多くのAI機能が備わっています。

しかし、ここで思うのは「これらのAI機能って、ほかのデバイスでもできることでは?」ということ。実際のところ、紹介したAI機能の多くは別のデバイス・アプリでも対応できます。例えば文書・Webサイトの要約や文字起こしなどはChat GPTでできるし、写真のオブジェクト削除はGoogleフォトでも行なえます。好みによっては、「要約の精度はChat GPTのほうがいい」や「Googleフォトの消しゴムマジックほうが使いやすい」などと感じるケースもあるかもしれません。

それでも、今回使ってみて、AIを使うのにこのスマホは非常に適したデバイスだと思えました。その理由は、よりシームレスにAIの力を借りられる設計になっていることが大きいです。

現在、自分がAIを使う状況を振り返ってみると、「作業内容に応じて適切なAIサービスを選んで、必要なデータをアップロードする」というのがやや手間なのです。例えば、インタビューで音声を録音した場合、文字起こしができるAIサービスを選んでデータをアップロードするという作業をしています。ところが、本機種の場合、音声レコーダーがAIと連携しているので、録音と同時に文字起こしを行なうことができます。

PDFを要約するときも同様です。通常は要約したいPDFをChat GPTなどにアップロードする手間が発生しますが、このスマホの場合、PDFを選択するだけで「要約」のメニューが表示されます。

たかだかひと手間かもしれませんが、「この作業工程でAIを活用しよう」と能動的に考えてアップロードなどをするのではなく、作業の流れの中で自然とAIによる補助を促してくる設計になっているのは、Zenfone 12 Ultraを使う大きな利点だと感じました。

さまざまなAI関連サービスを活用している人ほど、この一元的でスムーズな使い勝手を試してみてほしいです。

注意点があるとすれば、前世代機であるZenfone 11 Ultraからの変更点そのものはあまり多くない点でしょうか。AI特化のプロセッサー搭載など明らかな進化はありますし、前述したカメラ周りの機能は本機種からの新搭載ですが、「AI文字起こし」、「AI通話翻訳」などは11でも利用できます。Zenfone 11 Ultraのユーザーでカメラ周りの機能に注目しないのであれば、急いで最新機種にする必要はないかもしれません。