Amazon.co.jpで取り扱っているAVアイテムは、大手メーカーだけでなくややニッチなブランドによるリーズナブルな価格の製品のなかにも高品質な“お宝”がどっさり。ここ最近人気の高いワイヤレス製品を中心に、音質と使い勝手をチェックしました。

【レビューした人】

GetNavi本誌AV担当/川内一史

音質や画質だけでなく、日々の視聴でストレスがかからないよう使用感にこだわります。コスパも重視。

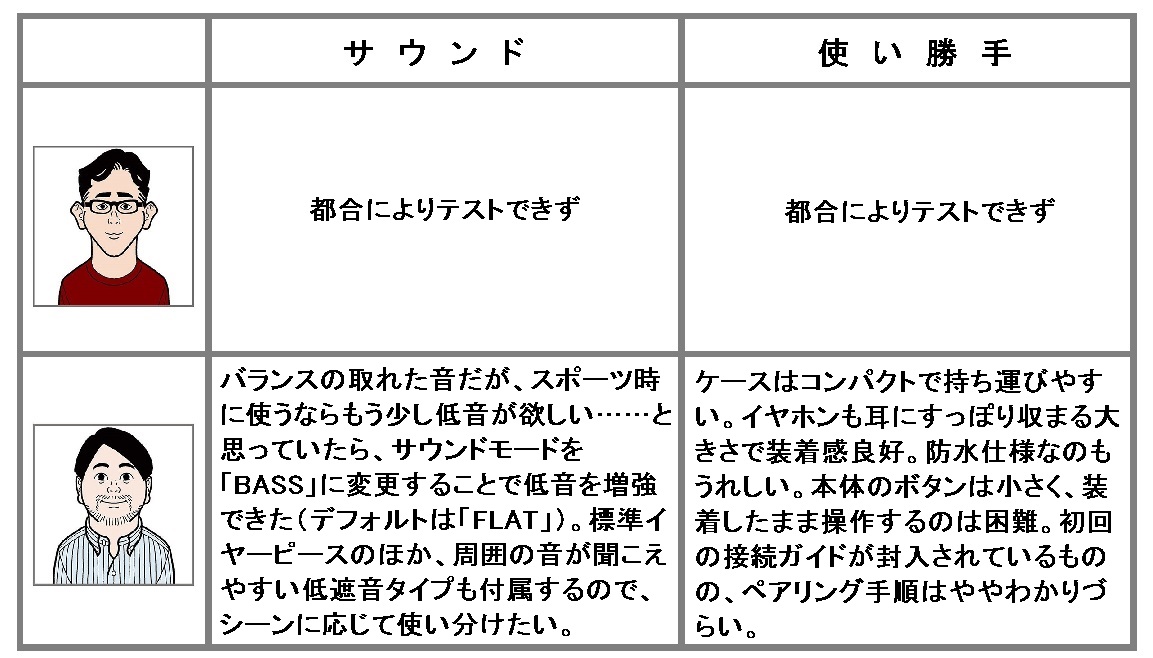

【01】IPX5相当の防水仕様&タッチ操作対応でランニング中も快適

Meilunz

NB7

3770円

8mm径ダイナミックドライバー搭載の左右独立型イヤホン。本体にタッチして、再生/停止、曲送り、通話開始/終了、着信拒否などの操作が行えます。イヤホン本体での連続再生は約4時間で、ケースから3~4回フル充電可能です。IPX5防水仕様。

SPEC●無線規格:Bluetooth 4.1+EDR●充電:約5時間●バッテリー容量:イヤホン(片耳)50mAh、ケース450mAh●付属品:イヤピース×2、イヤフック×1ほか●サイズ/質量:W25×H26×D17㎜/約5g(片耳)

ソフトタッチで操作できて耳にかかる負担が小さい

大手オーディオメーカー製の完全ワイヤレスイヤホンは、2万円台が相場。4000円以下の本機はまさに破格値ですが、使い勝手においては遜色がないと感じました。廉価モデルとしては珍しいのが、タッチパネルを搭載する点。物理ボタンと違って指で押し込む必要がないので、耳にプレッシャーがかかりにくい。また、左右どちらも同じ操作に対応するのが何気に便利です。

音は「高音質」とは言えませんが、騒音のある街なかで使うぶんには気にならないレベル。音切れも少なく、ストレスを感じませんでした。

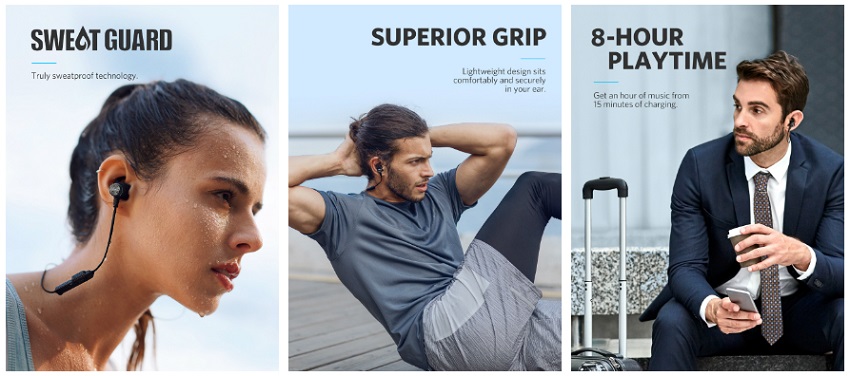

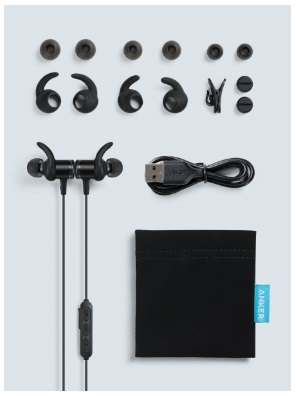

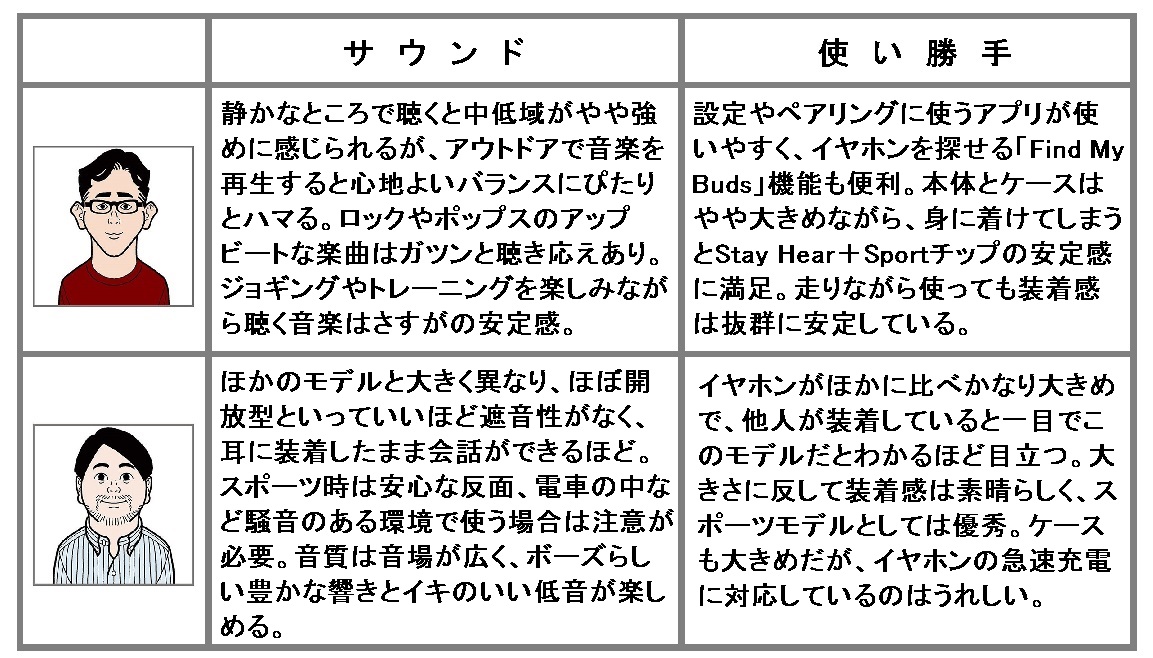

【02】クリアなサウンドで低域の迫力も十分!

SoundPEATS

Q34 Bluetoothイヤホン

3280円

首かけタイプのBluetoothイヤホン。IPX4防水&IP4X防塵仕様で、スポーツ中やアウトドアでも安心して使用できます。また、このクラスのモデルでは珍しく、高音質BTコーデックのaptXに対応する点にも注目。1万円前後のイヤホンに匹敵するほどのクリアなサウンドが楽しめます。

SPEC●無線規格:Bluetooth 4.1+EDR●連続再生:約7時間●充電:1〜2時間●付属品:イヤピース(XS/S/M/L)、イヤフック(S/M/L)ほか●サイズ/質量:W42×H72×D30㎜/130g

【03】IPX7防水・防塵仕様で水洗いもできる!

Anker

SoundCore Sport

Bluetoothスピーカー

2999円

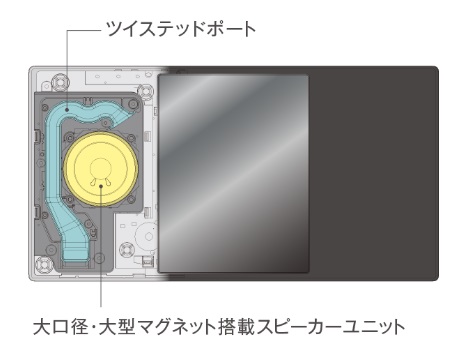

水洗いできるIPX7防水対応の充電式モデル。ホコリや砂、衝撃にも耐える仕様で、タフに使えます。軽量&コンパクトな設計でストラップも付属するため、持ち歩きに便利。3Wドライバーとパッシブ型サブウーファーによる音は力強く、屋外で鳴らしても“痩せる”ことがありませんでした。

SPEC●連続再生:約10時間●ハンズフリー通話:対応●スピーカーユニット:3Wドライバー、パッシブ型サブウーファー●サイズ/質量:約W85×H85×D45㎜/約231g

【04】「左右」と「前後」だけでなく「高低」の定位も再現

ヤマハ

YAS-107

2万4280円

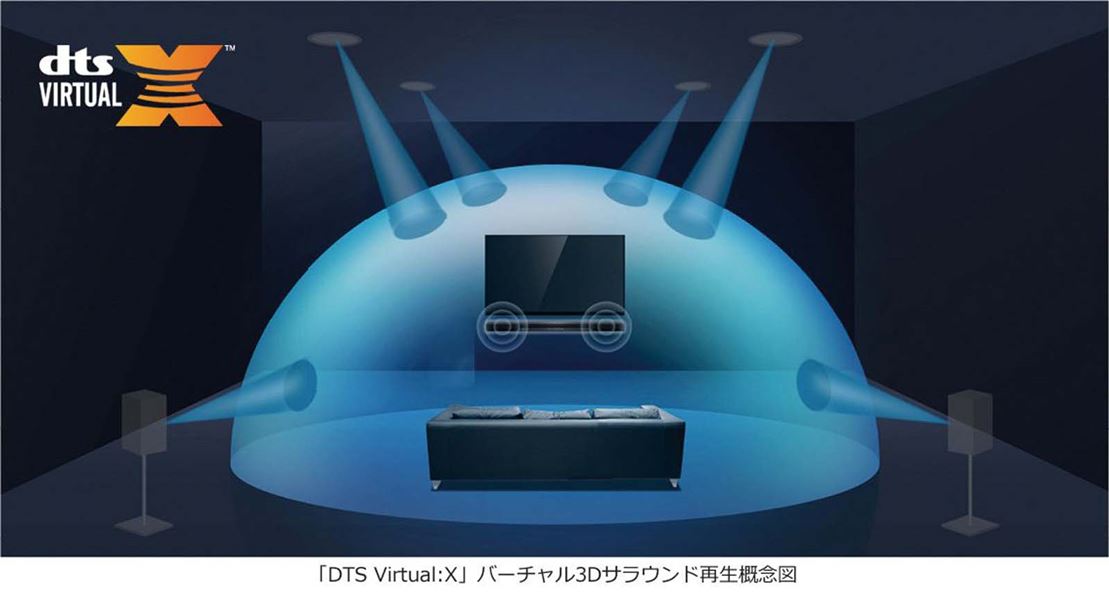

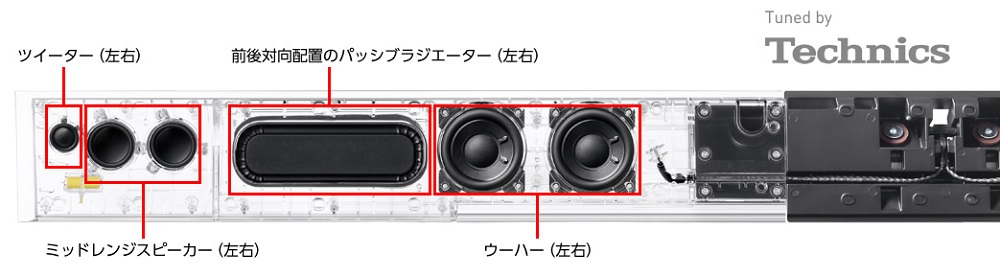

テレビの前に設置しても視聴の邪魔にならない、スリムなバー型スピーカー。「高低」の音場を再現するバーチャル3Dサラウンド技術「DTS Virtual:X」を世界で初めて採用し、映画などを臨場感たっぷりに楽しめます。

SPEC●実用最大出力:120W●接続端子:HDMI出力×1、HDMI入力×1、光デジタル入力×1、3.5㎜ステレオミニ入力×1、USB入力×1ほか●Bluetooth:対応●サイズ/質量:W890×H53×D131㎜/3.4㎏

ヘリのプロペラ音は上空、足音は床から聴こえた

薄型テレビのこもった音を改善して、自宅での映画鑑賞を堪能したい。でも、設置が面倒なのはイヤ……という人にピッタリなのが本機です。最新の仮想サラウンド技術により、1本のバースピーカーとは思えない音場感を実現。ヘリコプターのプロペラ音は上空から、迫りくる足音は後方の床から聴こえ、没入度が段違いです。

内蔵サブウーファーによる低音は、ズシンとした重みこそありませんが、迫力はまずまず。アクションやサスペンス映画では、いつも以上に手汗をかいてしまいました!

【05】竹を使った個性派デザインでインテリアとしても◎

ARCHEER

A320

ワイヤレススピーカー

8999円

竹を生かしたデザインが特徴のBluetoothスピーカー。温かみのあるレトロな佇まいはインテリアとしても秀逸で、どんな部屋にも合います。2基のツィーターと1基のサブウーファーによるサウンドは低音重視。ナチュラルな外観からは意外なほどの、迫力ある音を鳴らしました。

SPEC●無線規格:Bluetooth 4.0●再生周波数帯域:80Hz〜20kHz●実用最大出力:25W●バッテリー容量:5200mAh●連続再生:約11時間●付属品:3.5㎜ケーブルほか●サイズ:質量:W279×H185×D131㎜/約1.7㎏

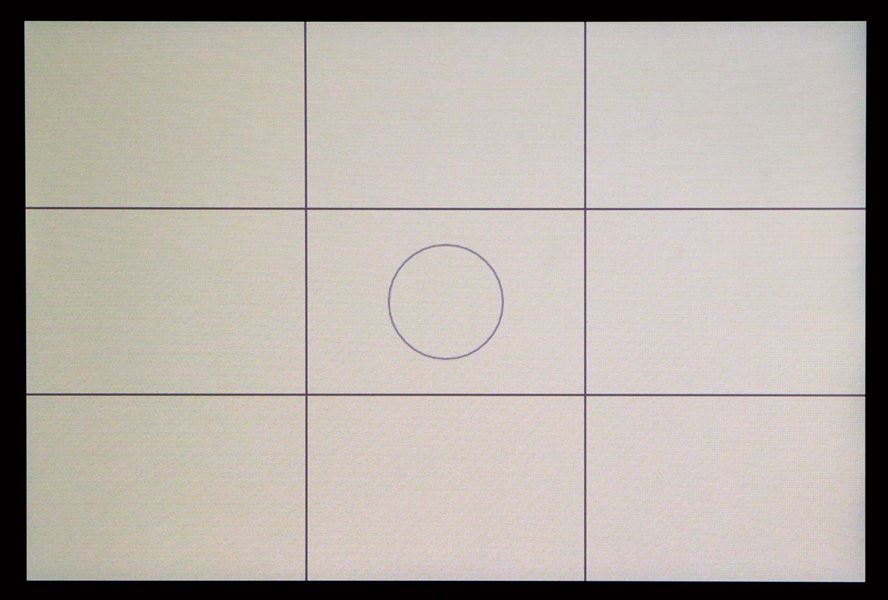

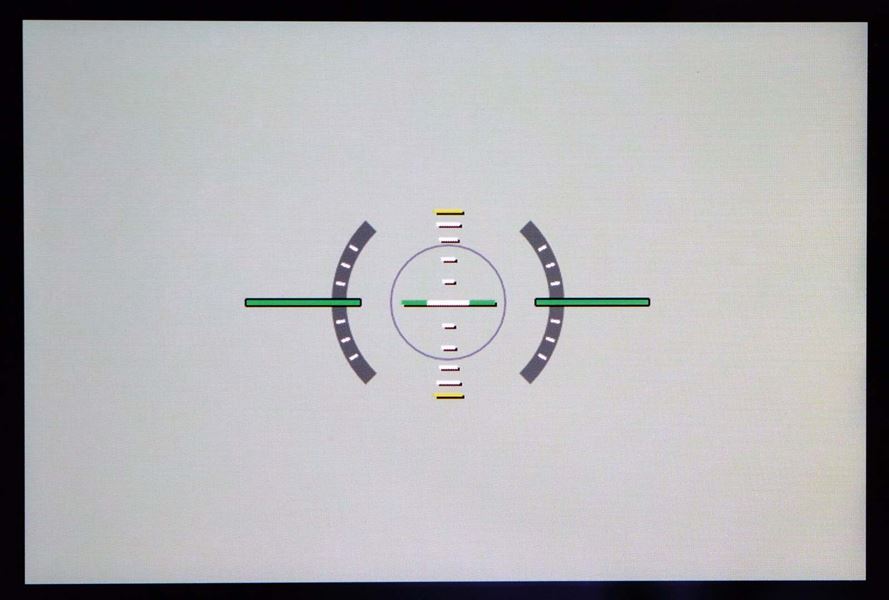

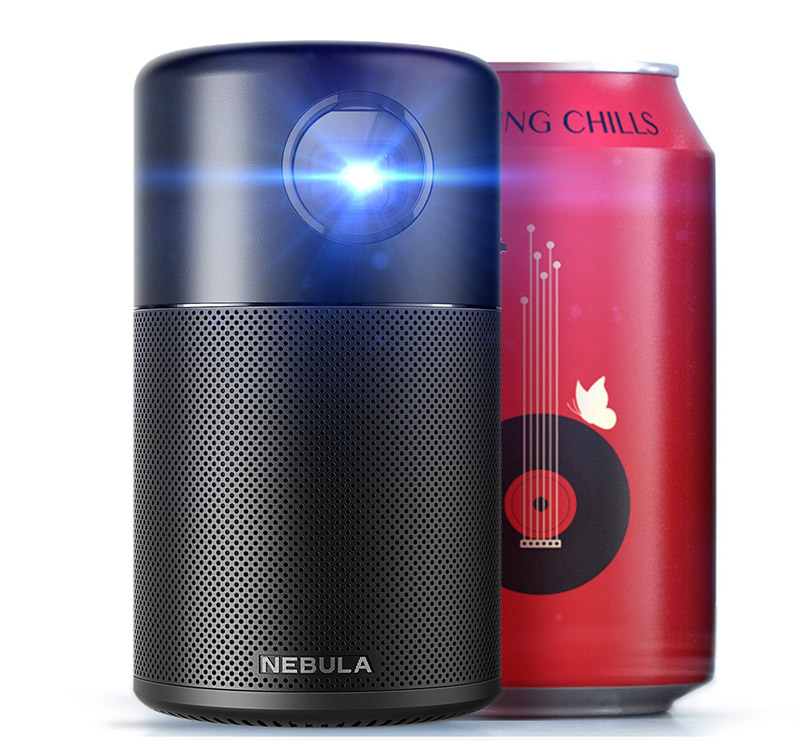

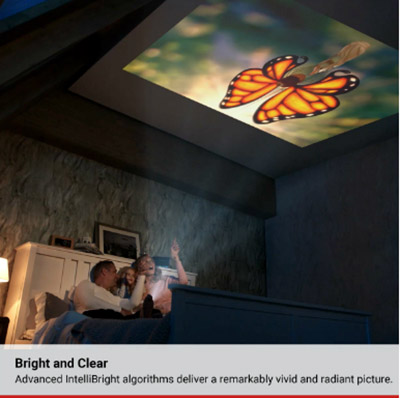

【06】小型ながらフルHDに対応し最大176インチ投射可能

DBPOWER

PJ06

7399円

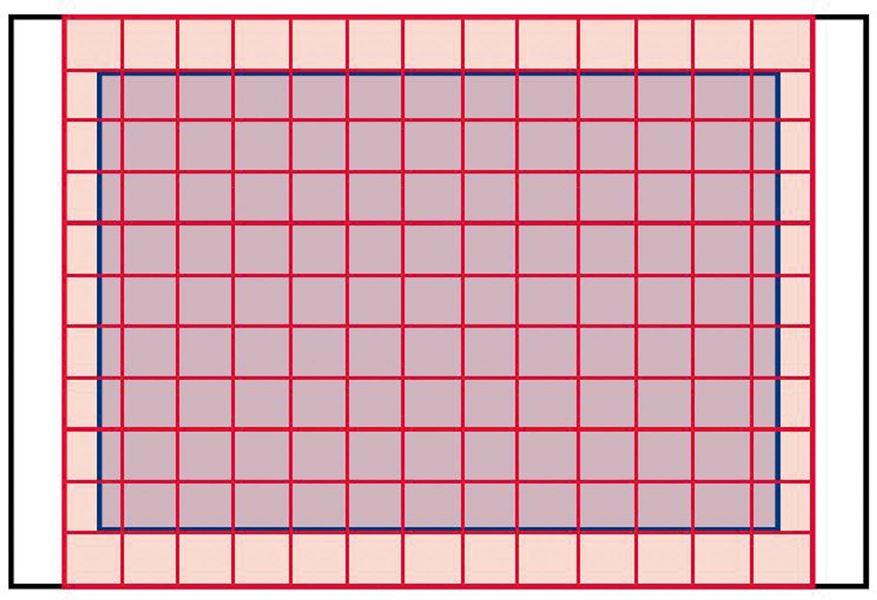

1500ルーメンの明るさと、フルHD解像度に対応するプロジェクター。USB、HDMI、SDカードなどの端子を備え、PCやスマホのほか、BDプレーヤーやゲーム機などから出力できます。いつもは20V型のテレビでプレイしているゲームを、はるかに大迫力で楽しめて新鮮でした。

SPEC●投写画面サイズ:32〜176インチ(推奨120インチ)●投写距離:約1〜5m●アスペクト比:4:3、16:9●LEDライト寿命:5万時間以上●コントラスト比:最大2000:1●サイズ/質量:W187×H77×D149㎜/950g

●「IPX5」や「IP4X」はJISで採用する、電気製品の防水・防塵性能を表す規格。IPの直後にくる数字はホコリなどの異物に対する保護性能0〜6の7段階で、そのあとの数字は水の浸入に対する保護性能を0〜8の9段階で示します。IPX5なら「噴流水に対する保護」、IP4Xなら「1.0㎜より大きい固形物に対する保護」となり、数字が大きいほど保護性能は高くなります。

●実売価格やサービス内容、ランキングは、2018年6月13日現在、編集部調べの情報です。最新の価格やサービス内容はAmazon.co.jpでご確認ください

●AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com,Inc.またはその関連会社の商標です

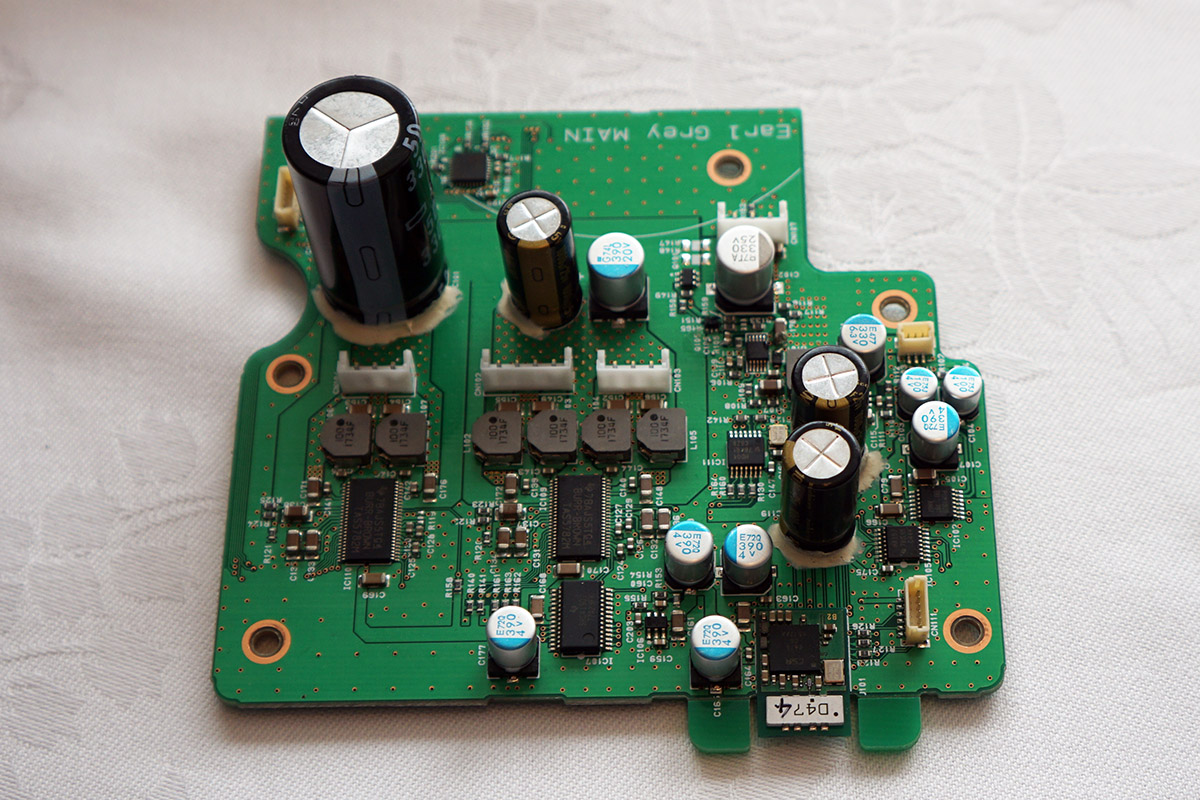

ピクセラは、PCやスマホ向けのテレビチューナーブランド「Xit(サイト)」第3弾となる新製品3種を発売する。ホームネットワーク向け、モバイル向け、PC内蔵カードの3種が用意される。

ピクセラは、PCやスマホ向けのテレビチューナーブランド「Xit(サイト)」第3弾となる新製品3種を発売する。ホームネットワーク向け、モバイル向け、PC内蔵カードの3種が用意される。

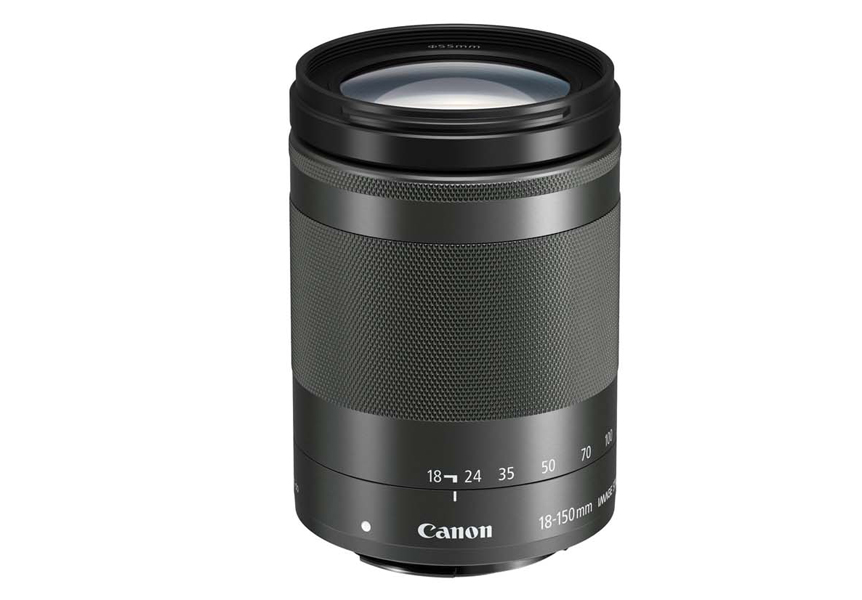

キヤノンは6月12日、「リポビタンDチャレンジカップ 2018」のラグビー日本代表対イタリア代表の試合で、キヤノンの入出力機器を用いた8K映像の伝送実験に成功したと発表。

キヤノンは6月12日、「リポビタンDチャレンジカップ 2018」のラグビー日本代表対イタリア代表の試合で、キヤノンの入出力機器を用いた8K映像の伝送実験に成功したと発表。 ハイセンスジャパンが65V型4Kテレビを発表。実売17万円という戦略的な製品だ。サッカーW杯オフィシャルスポンサーという立場でもあり、日本での認知度を高めていきたい構えだ

ハイセンスジャパンが65V型4Kテレビを発表。実売17万円という戦略的な製品だ。サッカーW杯オフィシャルスポンサーという立場でもあり、日本での認知度を高めていきたい構えだ 東芝が全録レコーダーの新モデルを発表。マルチタスク性やスマホとの連携使用に重きを置いたモデルで、スマホ転送用録画モードも搭載している

東芝が全録レコーダーの新モデルを発表。マルチタスク性やスマホとの連携使用に重きを置いたモデルで、スマホ転送用録画モードも搭載している

評論家・麻倉怜士先生による、いま絶対に聴きたい“ハイレゾ音源”集。5月の新譜から19歳のピアニスト藤田真央の録音などを紹介!!

評論家・麻倉怜士先生による、いま絶対に聴きたい“ハイレゾ音源”集。5月の新譜から19歳のピアニスト藤田真央の録音などを紹介!! ソニーやBOSEに負けない音を作る、という目標から完成したBluetoothスピーカー「IA-BT7」。Olasonicブランドから久しぶりのリリースであり、またチャレンジングな製品でもある。

ソニーやBOSEに負けない音を作る、という目標から完成したBluetoothスピーカー「IA-BT7」。Olasonicブランドから久しぶりのリリースであり、またチャレンジングな製品でもある。

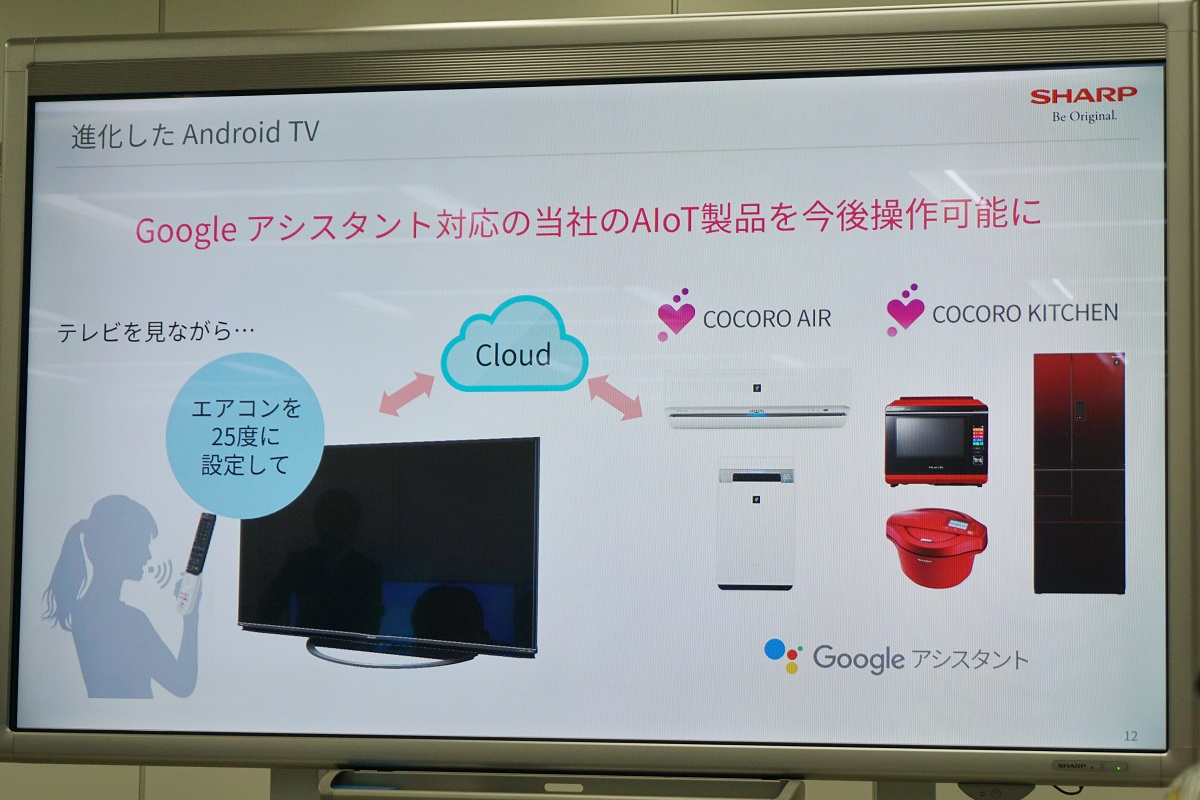

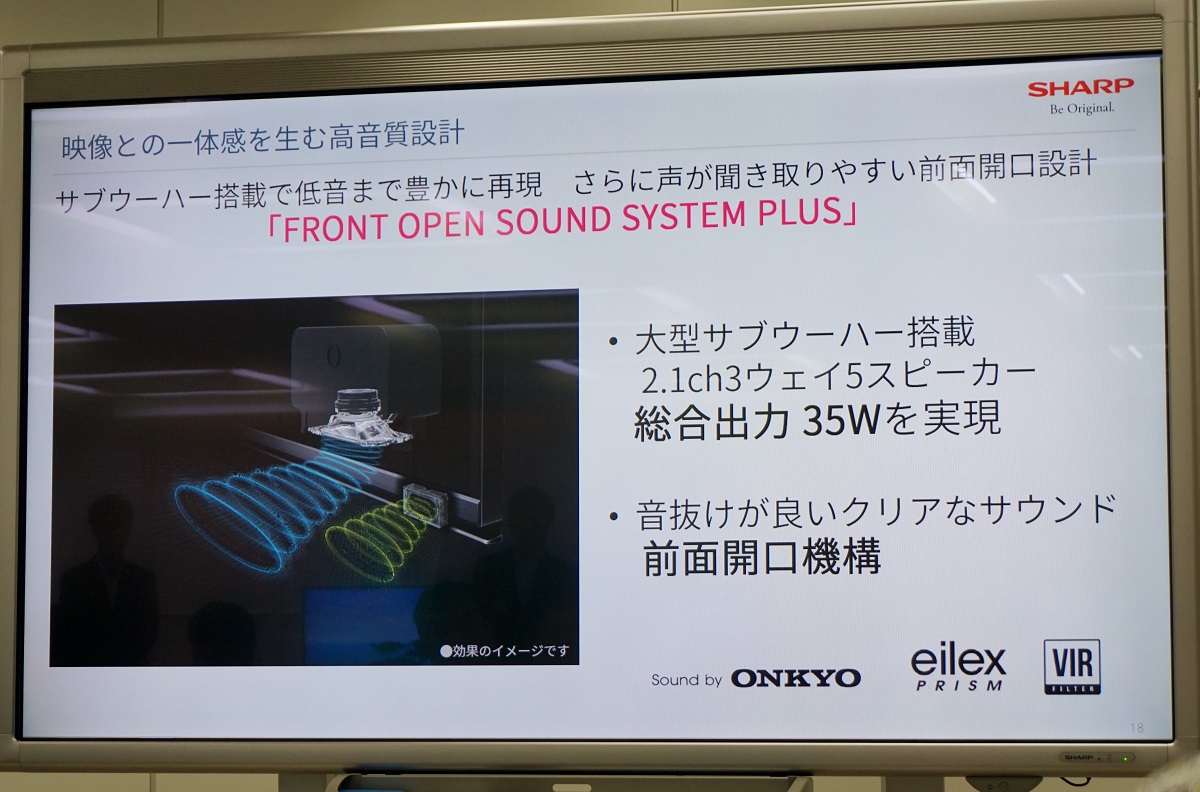

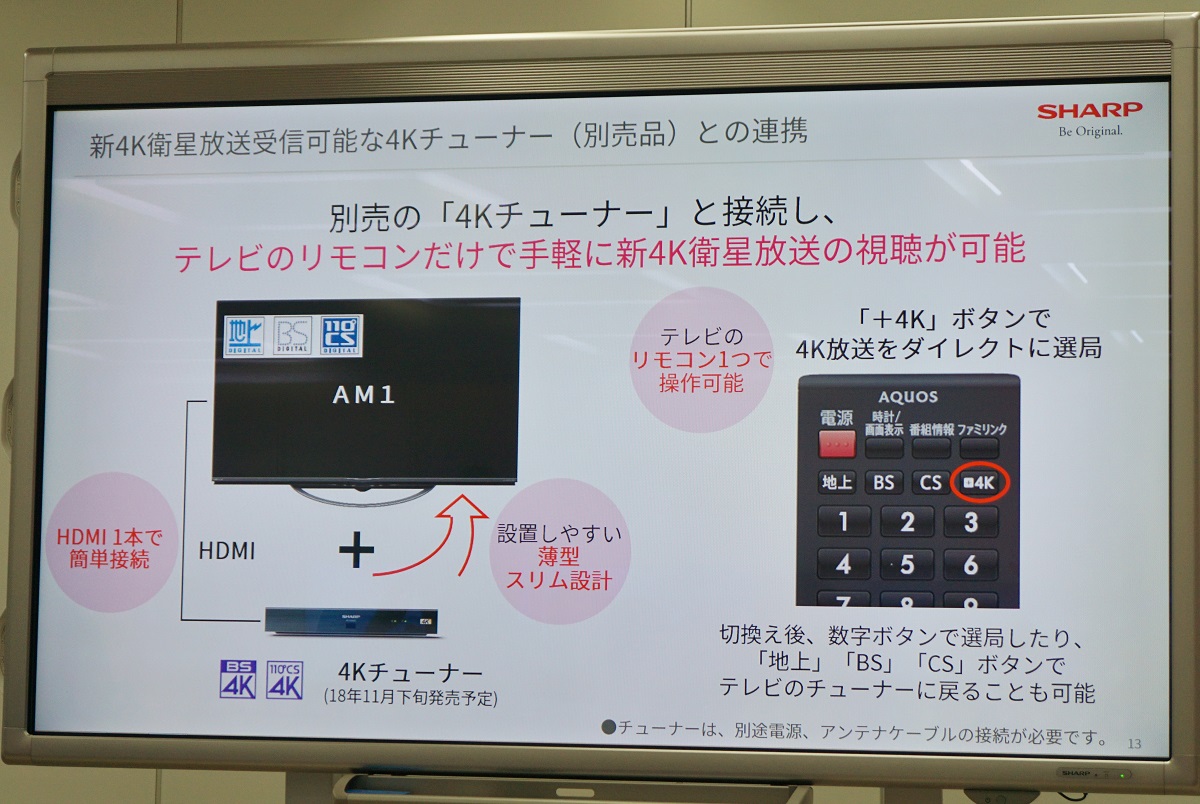

シャープが12月にはじまる新4K放送用チューナーを開発すると表明。11月に発売予定だ。同時発表の液晶テレビ「AQUOS」には内蔵せず、外付けで対応するようだ

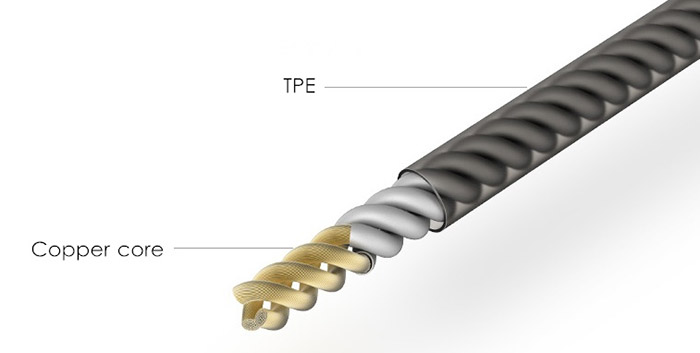

シャープが12月にはじまる新4K放送用チューナーを開発すると表明。11月に発売予定だ。同時発表の液晶テレビ「AQUOS」には内蔵せず、外付けで対応するようだ アイ・オー・データ機器はオーディオ用の高品位USBケーブル「HFU2シリーズ」を発売した。

アイ・オー・データ機器はオーディオ用の高品位USBケーブル「HFU2シリーズ」を発売した。 低価格でいい音と言われても正直驚かなくなった昨今、でも音調を選ぶ楽しみはある。

低価格でいい音と言われても正直驚かなくなった昨今、でも音調を選ぶ楽しみはある。 Beats by Dr. Dreは、6月15日から人気の「Beats Solo3 Wireless」および「Powerbeats3 Wireless」からフレッシュで色鮮やかな「Beats Pop Collection」を発売することを発表。

Beats by Dr. Dreは、6月15日から人気の「Beats Solo3 Wireless」および「Powerbeats3 Wireless」からフレッシュで色鮮やかな「Beats Pop Collection」を発売することを発表。

ハーマンインターナショナルは5月31日、オーディオブランド「JBL」から、 Googleアシスタントを搭載したヘッドホン・イヤホン「EVEREST GA」シリーズを発表

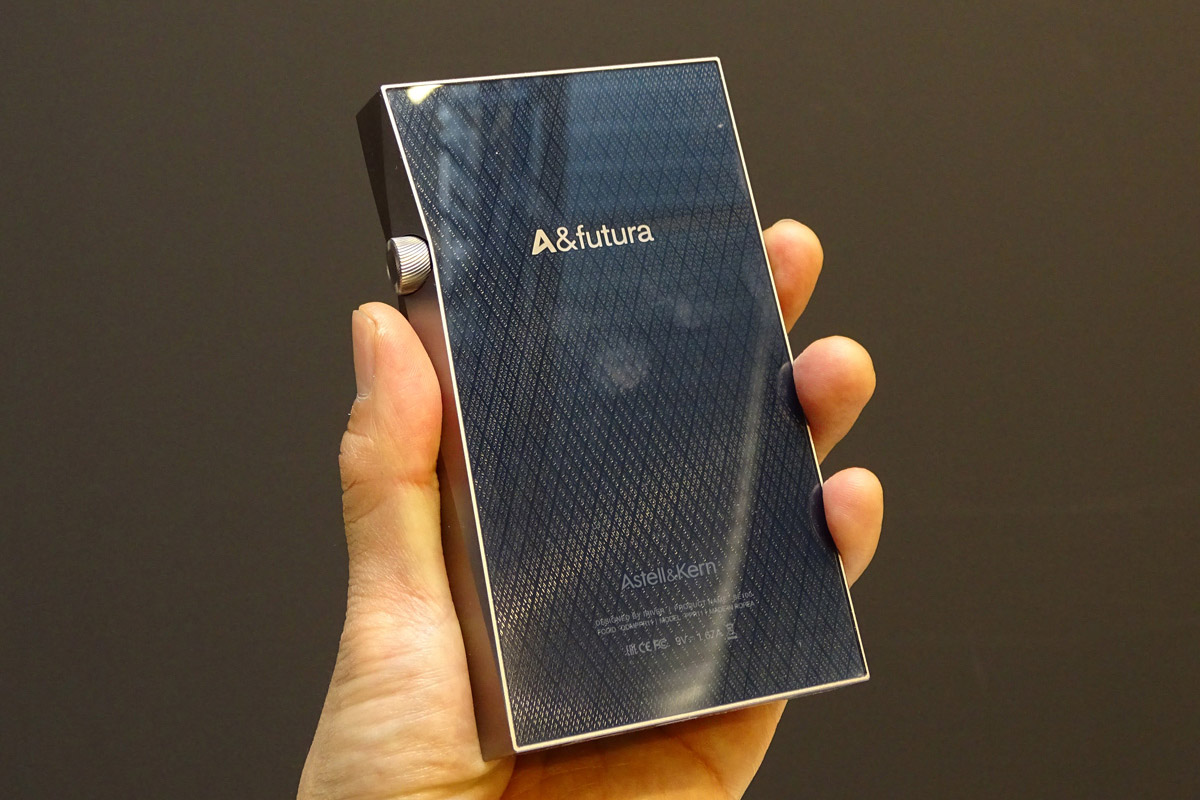

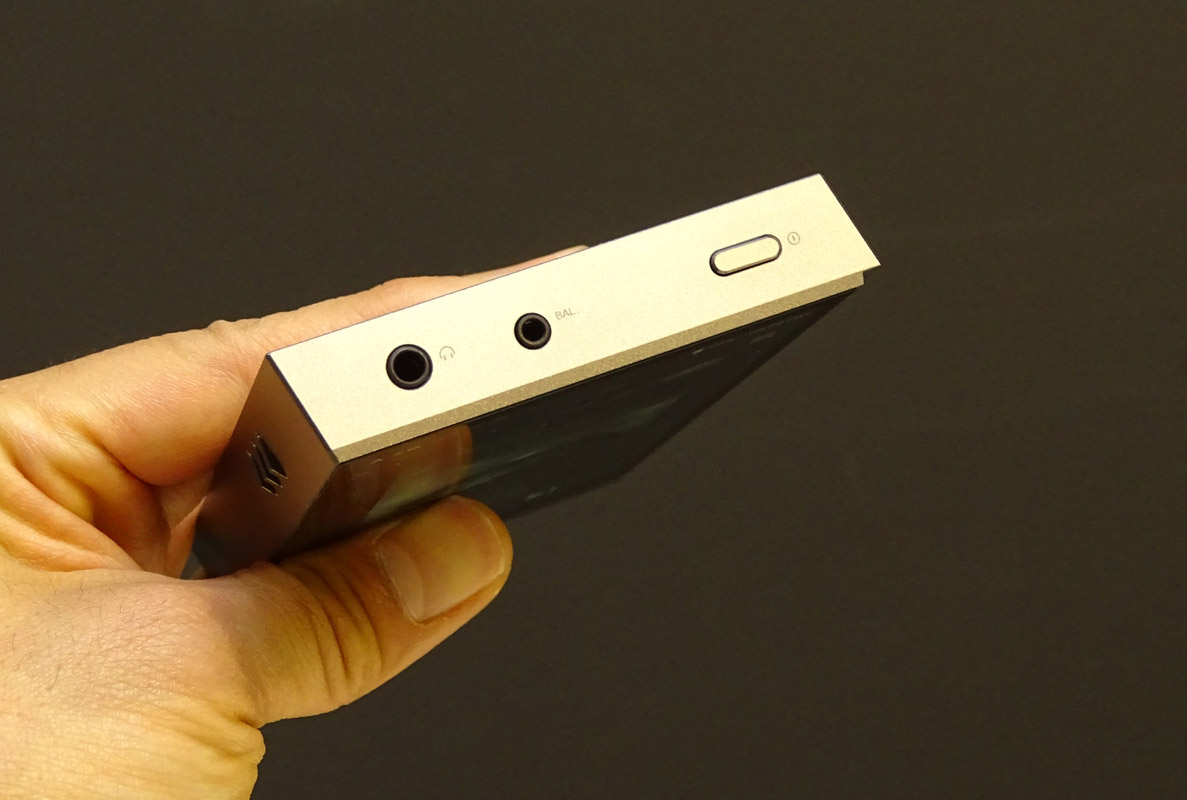

ハーマンインターナショナルは5月31日、オーディオブランド「JBL」から、 Googleアシスタントを搭載したヘッドホン・イヤホン「EVEREST GA」シリーズを発表 ハイエンドハイレゾプレーヤーの代名詞・第4世代のAstell&Kernが出そろった。

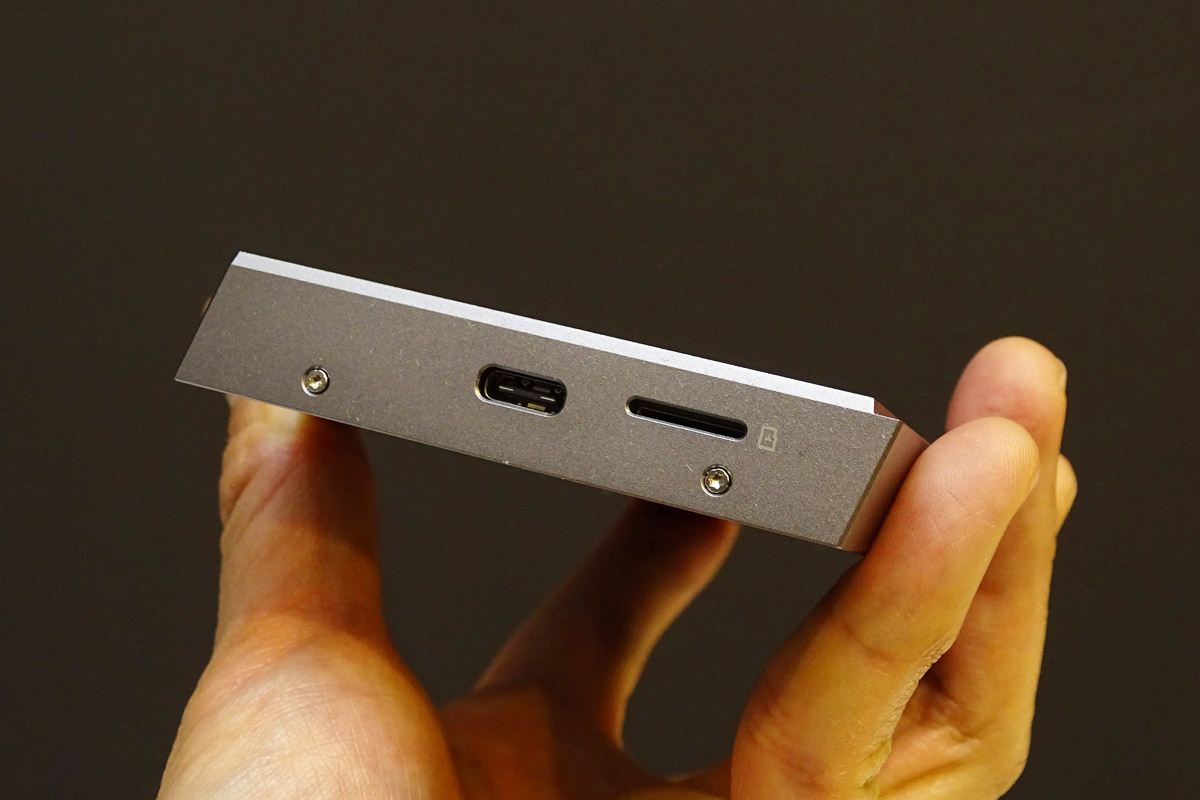

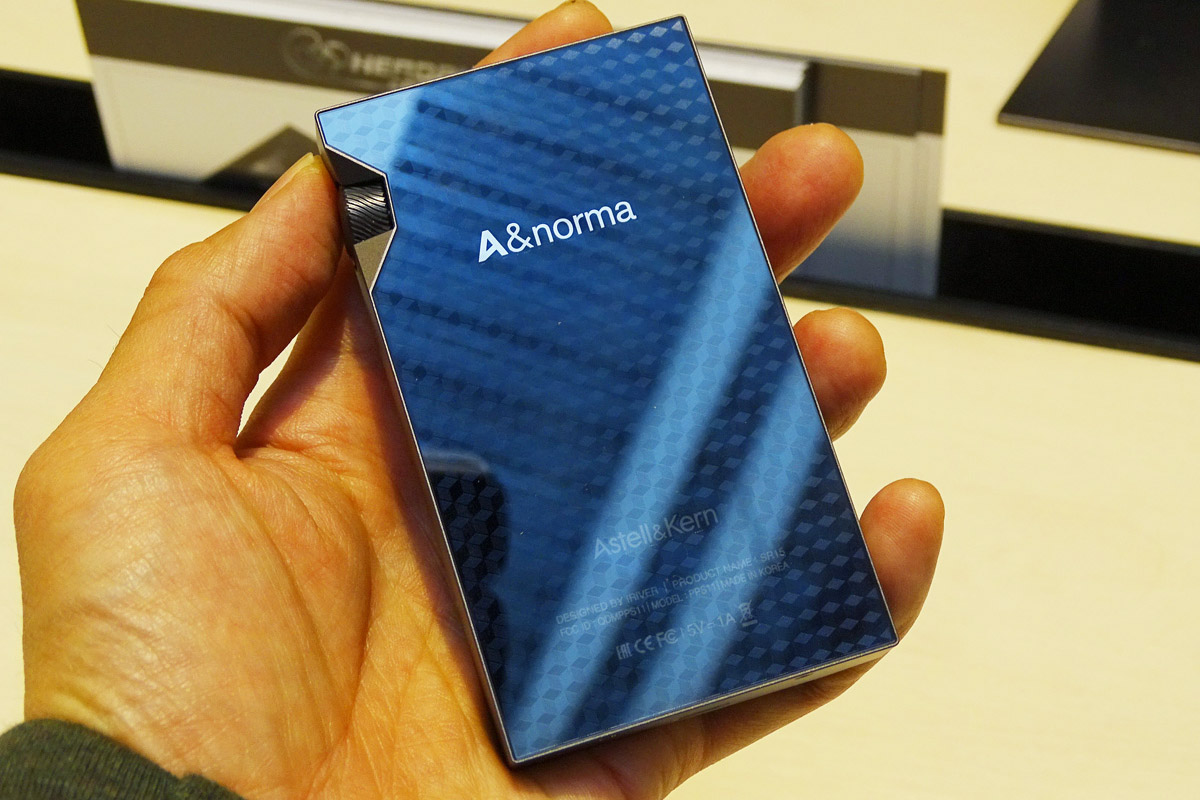

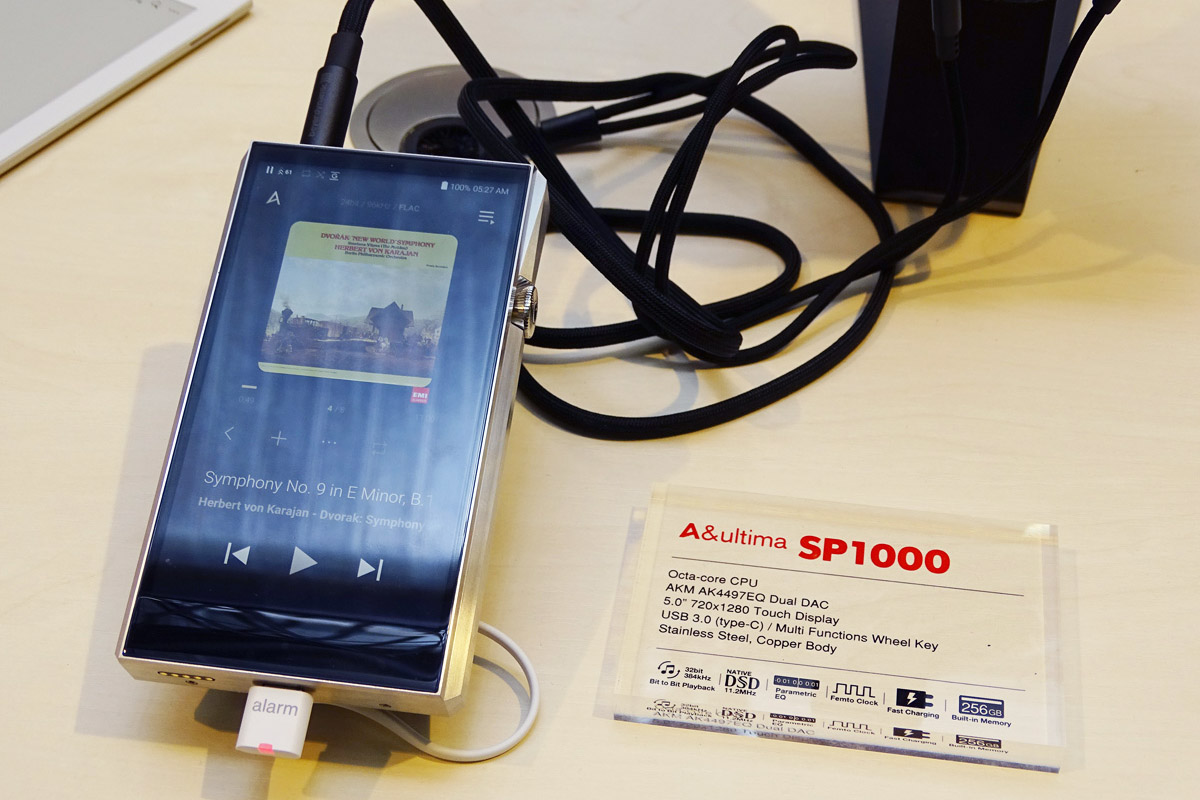

ハイエンドハイレゾプレーヤーの代名詞・第4世代のAstell&Kernが出そろった。

パナソニックが4K対応の次世代ブルーレイディスク規格「Ultra HD ブルーレイ」の再生に対応したブルーレイディスクプレーヤー「DP-UB32」を発表

パナソニックが4K対応の次世代ブルーレイディスク規格「Ultra HD ブルーレイ」の再生に対応したブルーレイディスクプレーヤー「DP-UB32」を発表

Beats by Dr. Dreが同ブランドの最初の製品となる「BeatsStudioオーバーイヤーヘッドフォン」の発売10周年を記念して、「The Beats Decade Collection」を発売

Beats by Dr. Dreが同ブランドの最初の製品となる「BeatsStudioオーバーイヤーヘッドフォン」の発売10周年を記念して、「The Beats Decade Collection」を発売 バリュートレードは5月30日、Nuheara(ニューヒエラ)の完全独立型イヤフォン2製品の国内販売を開始すると発表した。

バリュートレードは5月30日、Nuheara(ニューヒエラ)の完全独立型イヤフォン2製品の国内販売を開始すると発表した。

ソニー、BOSEに続いてJBLも肩掛けスピーカーを投入。ドライバーの多さと出力の高さから、オープンエア型のヘッドフォンのように使えるところが特徴です。

ソニー、BOSEに続いてJBLも肩掛けスピーカーを投入。ドライバーの多さと出力の高さから、オープンエア型のヘッドフォンのように使えるところが特徴です。

楽器だけではなく、イヤフォンやBluetoothスピーカーなどオーディオ機器にも積極的に取り組んでいるフェンダー。Bluetoothイヤフォンの上位機が登場だ。

楽器だけではなく、イヤフォンやBluetoothスピーカーなどオーディオ機器にも積極的に取り組んでいるフェンダー。Bluetoothイヤフォンの上位機が登場だ。

NHK放送技術研究所が研究成果を披露する「技研公開2018」が今年も開催される。24日からの会期に先立って、プレス向け見学会で展示をチェックしてみた

NHK放送技術研究所が研究成果を披露する「技研公開2018」が今年も開催される。24日からの会期に先立って、プレス向け見学会で展示をチェックしてみた Spotifyがパーソナライズ機能「Discover Weekly(ディスカバー・ウィークリー)」を日本で提供開始

Spotifyがパーソナライズ機能「Discover Weekly(ディスカバー・ウィークリー)」を日本で提供開始

サッカーW杯を見越してか、5月中旬にAVアンプの新製品ラッシュが起こった。そこで、4月から5月にかけて発売されたAVアンプ新製品をまとめてみた

サッカーW杯を見越してか、5月中旬にAVアンプの新製品ラッシュが起こった。そこで、4月から5月にかけて発売されたAVアンプ新製品をまとめてみた

小型で安くて高音質。ありそうでなかったを実現してきたOlasonicが次のフェーズに。

小型で安くて高音質。ありそうでなかったを実現してきたOlasonicが次のフェーズに。 Olasonicブランドから久しぶりの新製品が登場。ソニーやBOSEと比べて音で勝つ製品を、と企画されたBluetoothスピーカーだ。

Olasonicブランドから久しぶりの新製品が登場。ソニーやBOSEと比べて音で勝つ製品を、と企画されたBluetoothスピーカーだ。

バスパワーで動作するHDMI-USB変換アダプタ―がアイ・オー・データ機器から発売に。2画面表示も可能でデジカメを使ったライブ配信などに便利

バスパワーで動作するHDMI-USB変換アダプタ―がアイ・オー・データ機器から発売に。2画面表示も可能でデジカメを使ったライブ配信などに便利

亜鉛合金製の質感あふれるボディーにタイトでしっかりとした低域がなかなか魅力的。

亜鉛合金製の質感あふれるボディーにタイトでしっかりとした低域がなかなか魅力的。

自分に合った形にして聴く。ヘッドフォン祭を歩くことで、そんな新しいトレンドを感じ取れた。

自分に合った形にして聴く。ヘッドフォン祭を歩くことで、そんな新しいトレンドを感じ取れた。 多くのハイエンド機種が居並ぶヘッドフォン祭だが、その中でもやはり憧れと言えば静電型ヘッドフォンだろう。

多くのハイエンド機種が居並ぶヘッドフォン祭だが、その中でもやはり憧れと言えば静電型ヘッドフォンだろう。 発売まじかのAKGのBluetoothカナル型イヤフォンなど、新製品を紹介。

発売まじかのAKGのBluetoothカナル型イヤフォンなど、新製品を紹介。 5月に入って5万円前後の格安4Kテレビのリリースが加速化している。サッカーW杯向けだと思うが、これらのテレビで12月開始の4K BS/CS放送は見られるのだろうか

5月に入って5万円前後の格安4Kテレビのリリースが加速化している。サッカーW杯向けだと思うが、これらのテレビで12月開始の4K BS/CS放送は見られるのだろうか テレビに紹介され人気に火がついた首かけスピーカー。ソニーの製品は品薄状態になる中、BOSEも同様のモデルを投入した。両者の違いとBOSEの特徴を探ってみた。

テレビに紹介され人気に火がついた首かけスピーカー。ソニーの製品は品薄状態になる中、BOSEも同様のモデルを投入した。両者の違いとBOSEの特徴を探ってみた。

サーモスは真空エンクロージャー採用のデスクトップスピーカーの新モデルとして、USB-DACを搭載した「VECLOS デジタル オーディオ システム SSB-380S」を発売する。

サーモスは真空エンクロージャー採用のデスクトップスピーカーの新モデルとして、USB-DACを搭載した「VECLOS デジタル オーディオ システム SSB-380S」を発売する。

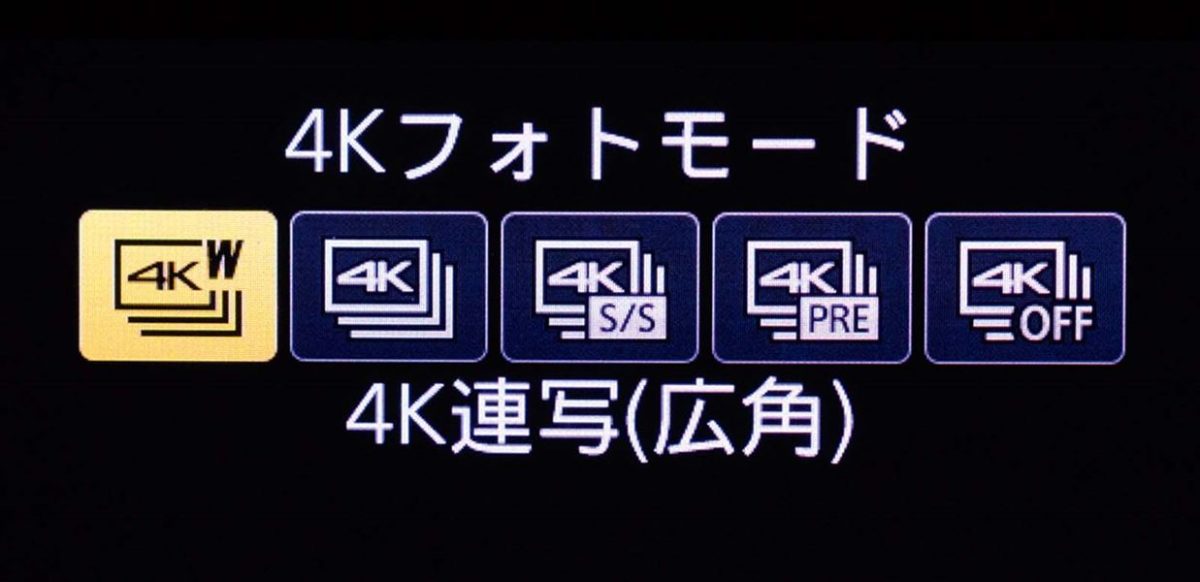

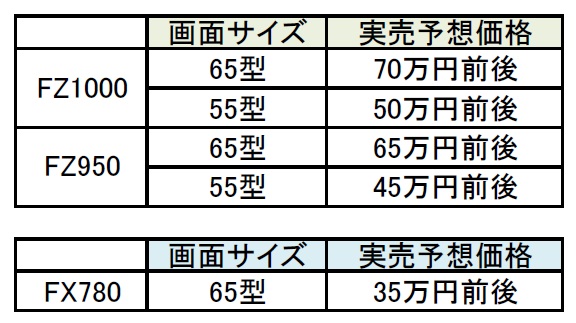

パナソニックが有機ELテレビ「4Kビエラ」からFZ1000、FZ950シリーズ4機種を発表

パナソニックが有機ELテレビ「4Kビエラ」からFZ1000、FZ950シリーズ4機種を発表 エミライがFiiO Q5とAM3Bの価格と発売時期を発表した。

エミライがFiiO Q5とAM3Bの価格と発売時期を発表した。

パナソニック、65V型の大画面で4K高画質に対応した「4Kビエラ TH-65FX780」を発売。

パナソニック、65V型の大画面で4K高画質に対応した「4Kビエラ TH-65FX780」を発売。

パナソニックは、Chromecast built-inに対応した薄型コンパクトステレオ「SC-HC2000」を発売する。

パナソニックは、Chromecast built-inに対応した薄型コンパクトステレオ「SC-HC2000」を発売する。 注目のHD 820など、華やかな高級海外ブランド製品をピックアップ。

注目のHD 820など、華やかな高級海外ブランド製品をピックアップ。 評論家・麻倉怜士先生による、いま絶対に聴きたい“ハイレゾ音源”集。4月新譜は昭和歌謡から最新ギターアルバムまで名盤が揃う。

評論家・麻倉怜士先生による、いま絶対に聴きたい“ハイレゾ音源”集。4月新譜は昭和歌謡から最新ギターアルバムまで名盤が揃う。 5月8日にソニー、東芝、パナソニックの3社が4Kテレビを発表。これらの多くは6月上旬、つまりサッカーW杯前に発売を予定している。ということで、サッカーW杯観戦ができそうな最新テレビをまとめた

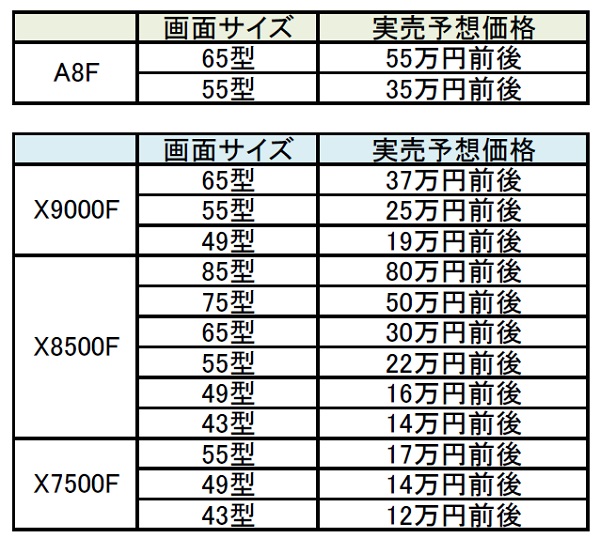

5月8日にソニー、東芝、パナソニックの3社が4Kテレビを発表。これらの多くは6月上旬、つまりサッカーW杯前に発売を予定している。ということで、サッカーW杯観戦ができそうな最新テレビをまとめた

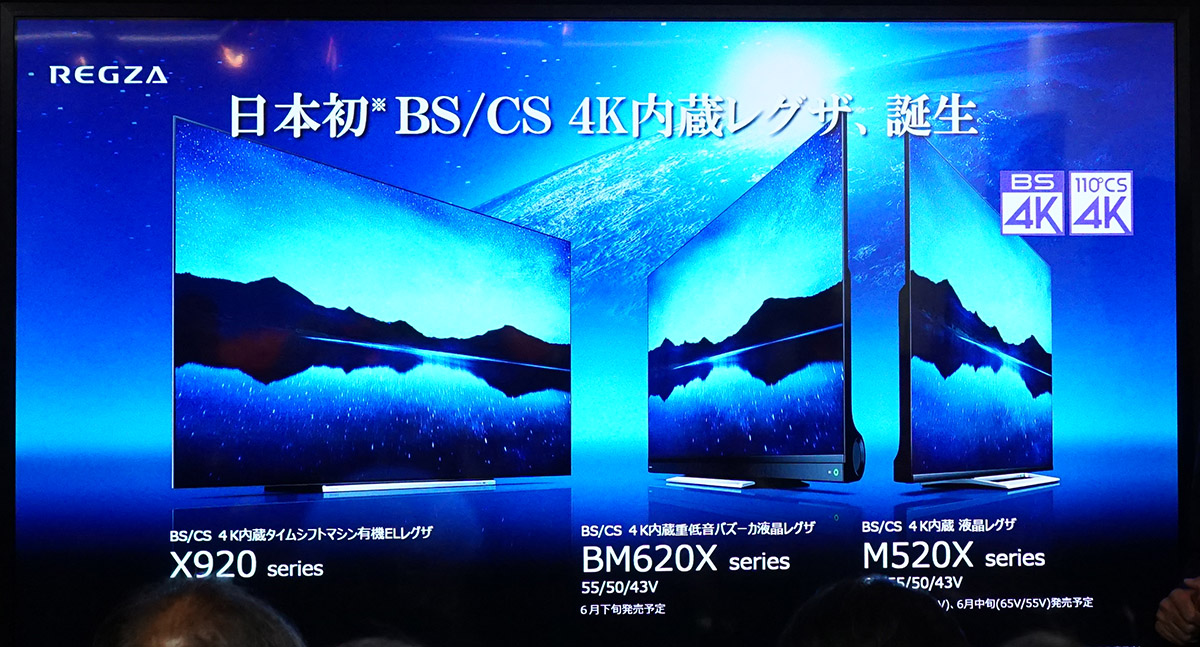

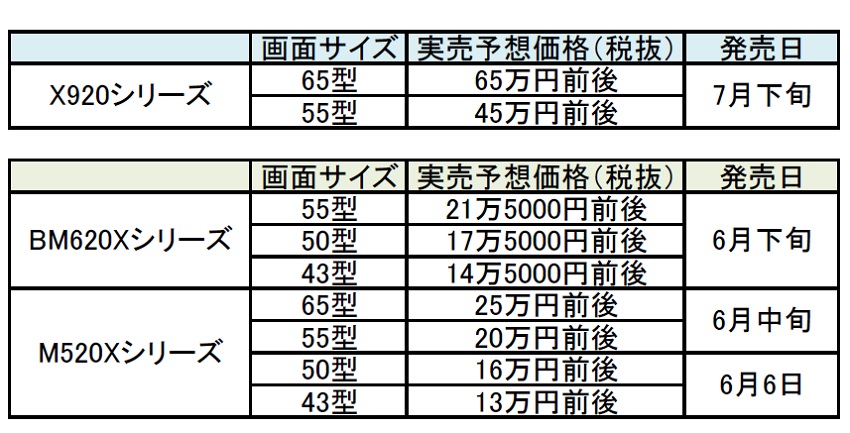

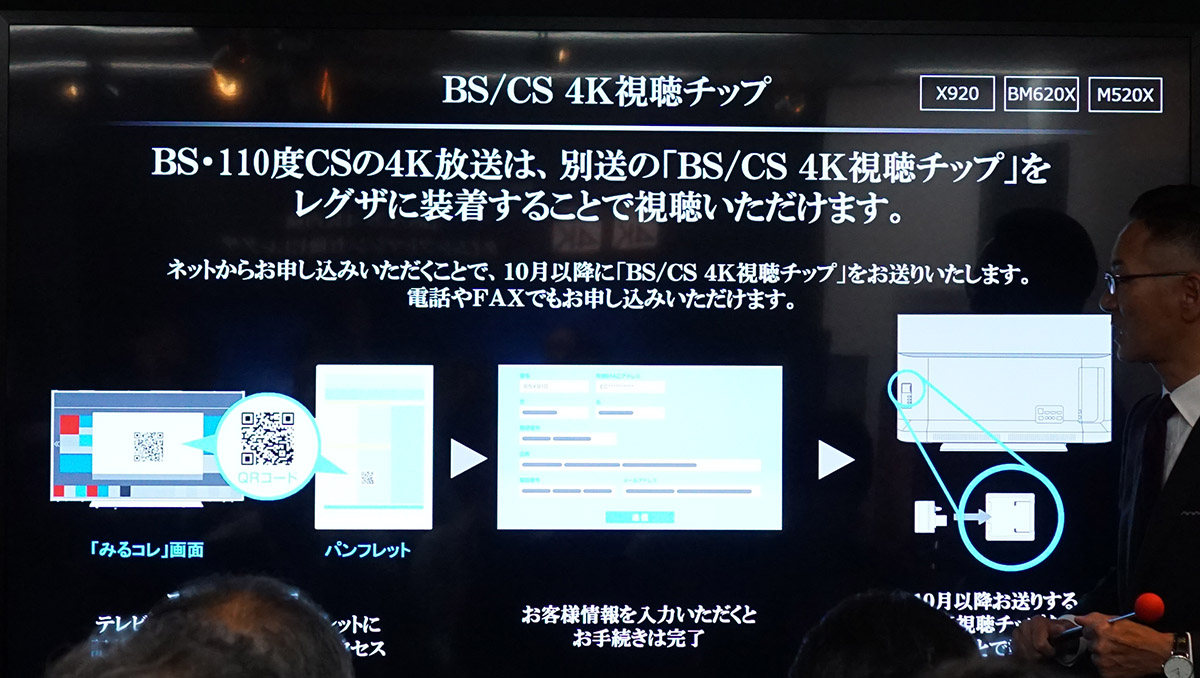

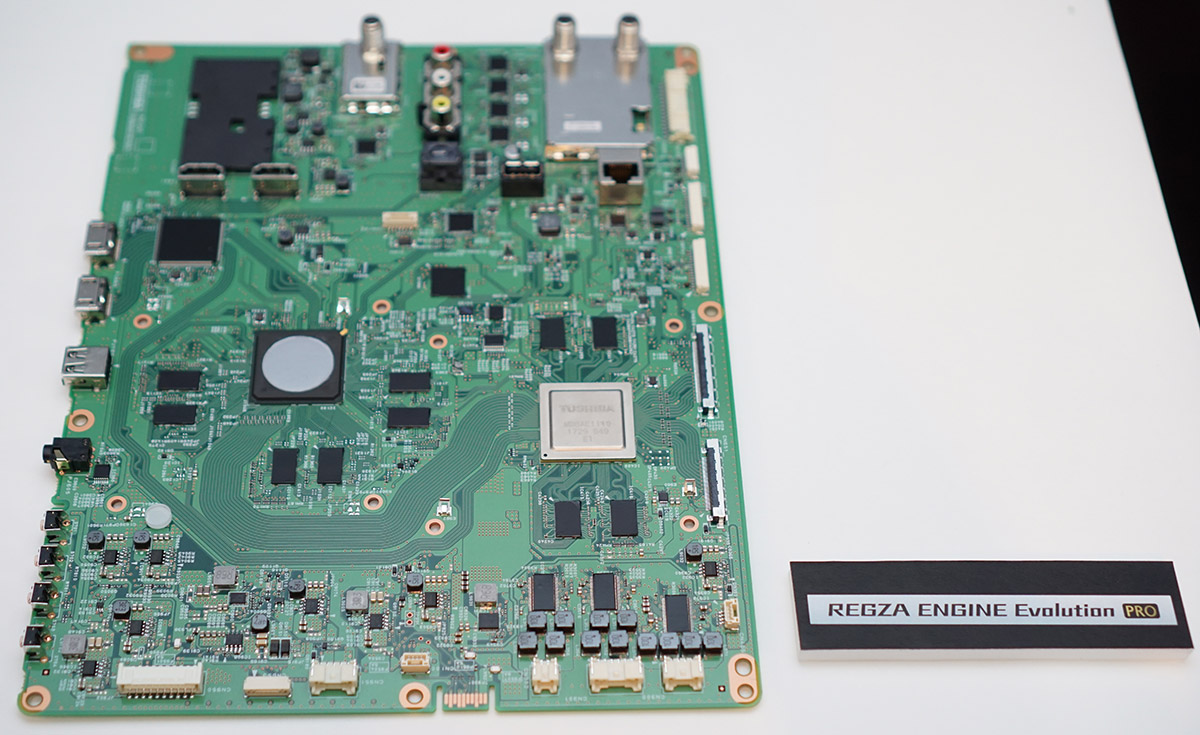

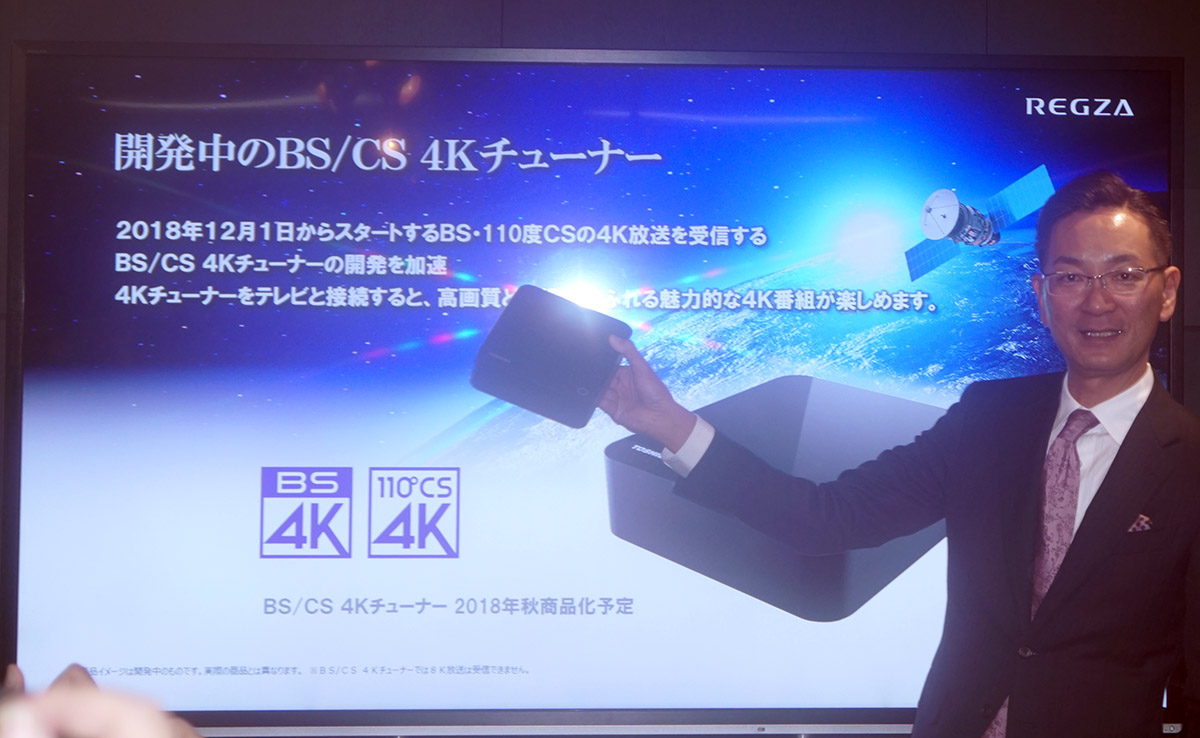

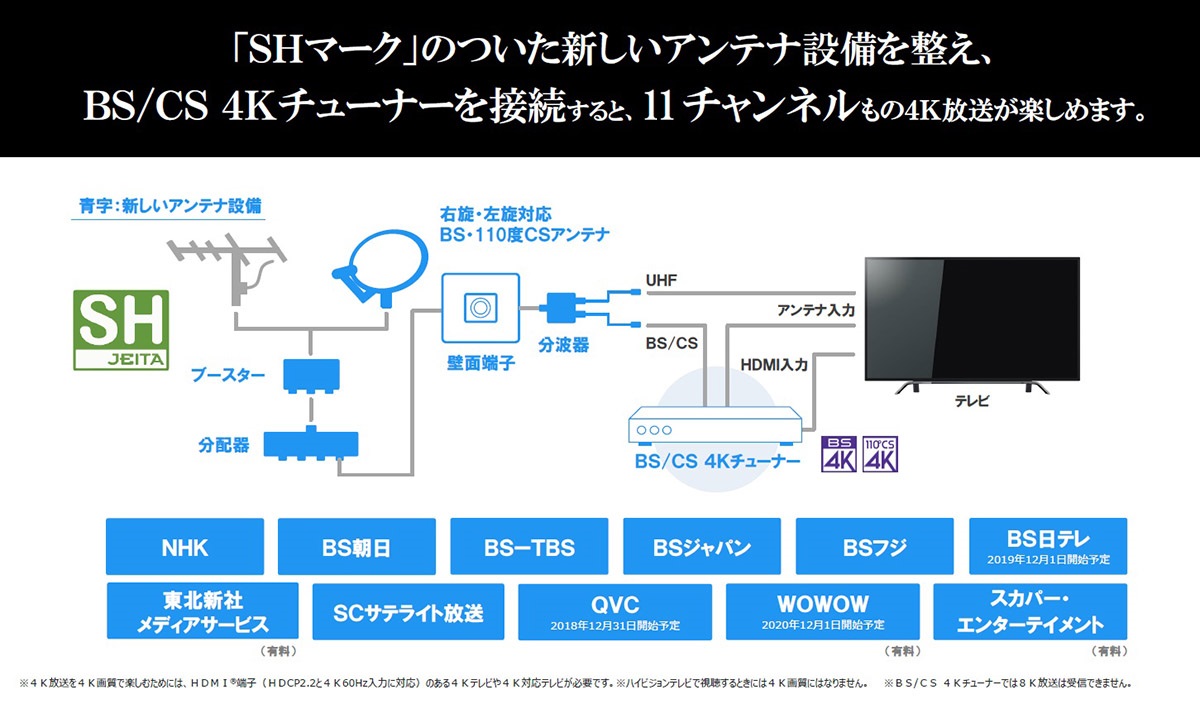

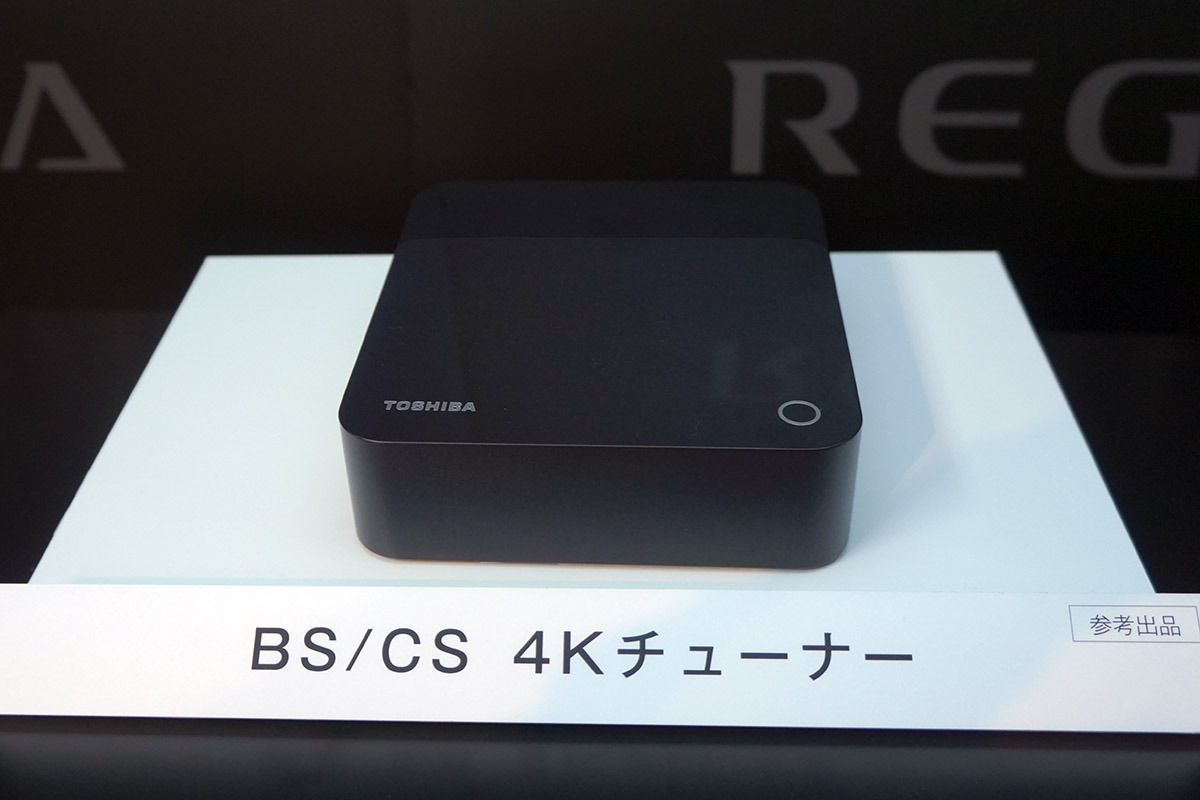

東芝映像ソリューションが年末からはじまる4K放送を視聴できる4Kテレビを他社に先駆けて6月に投入。有機ELテレビのほか、スタンダードクラスの液晶テレビも4K放送対応だ

東芝映像ソリューションが年末からはじまる4K放送を視聴できる4Kテレビを他社に先駆けて6月に投入。有機ELテレビのほか、スタンダードクラスの液晶テレビも4K放送対応だ ソニーが大画面テレビ「ブラビア」の2018年モデルを発表。有機ELテレビを含む4シリーズ14機種を発売する。新モデルはAndroid 8.0に対応する

ソニーが大画面テレビ「ブラビア」の2018年モデルを発表。有機ELテレビを含む4シリーズ14機種を発売する。新モデルはAndroid 8.0に対応する

AKGが放つ“現代の”ハイエンドイヤフォンを試聴し、従来のフラッグシップ機「K3003」と併売される意味を考える。

AKGが放つ“現代の”ハイエンドイヤフォンを試聴し、従来のフラッグシップ機「K3003」と併売される意味を考える。 今、AV機器でお買い得なのはAVアンプ。低価格でも機能が盛りだくさんの製品が増えている。今回はオンキヨーの「TX-L50」を試してみた

今、AV機器でお買い得なのはAVアンプ。低価格でも機能が盛りだくさんの製品が増えている。今回はオンキヨーの「TX-L50」を試してみた 高いでも欲しい、一生ものになりうる静電型ヘッドフォンとカジュアルなシーンで高音質を楽しめるType-Cケーブル。対称的な2つの製品の間には共通するシュアのこだわりがあった。

高いでも欲しい、一生ものになりうる静電型ヘッドフォンとカジュアルなシーンで高音質を楽しめるType-Cケーブル。対称的な2つの製品の間には共通するシュアのこだわりがあった。 MQAとaptX HDはDAPの標準機能になりそうだ。

MQAとaptX HDはDAPの標準機能になりそうだ。 ラックスマンのラズベリーパイ搭載重箱オーディオに、予告していたオプションが追加された。

ラックスマンのラズベリーパイ搭載重箱オーディオに、予告していたオプションが追加された。

上半期、思わず欲しくなったランキング第一位はバングアンドオルフセン の「E8」でした。

上半期、思わず欲しくなったランキング第一位はバングアンドオルフセン の「E8」でした。

中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭2018」で、Audeara(オーディアラ)が発表会を開催。ヘッドフォン「A-01」を国内向けに展開する音を明かした。

中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭2018」で、Audeara(オーディアラ)が発表会を開催。ヘッドフォン「A-01」を国内向けに展開する音を明かした。 中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」では、4月27日発売されたばかりのデジタルオーディオプレーヤーACTIVO「CT10」が展示された。

中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」では、4月27日発売されたばかりのデジタルオーディオプレーヤーACTIVO「CT10」が展示された。 中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」で、テックウィンドが新製品発表会を開催。ルーマニアのMeze Audioによるヘッドフォン「EMPYREAN」の詳細を説明した。

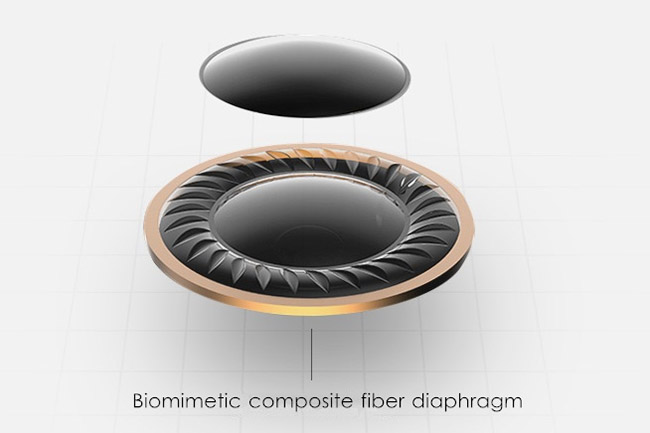

中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」で、テックウィンドが新製品発表会を開催。ルーマニアのMeze Audioによるヘッドフォン「EMPYREAN」の詳細を説明した。 中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」で、多数のブランドを扱うアユートのブースは人気を集めていた。

中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」で、多数のブランドを扱うアユートのブースは人気を集めていた。 中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」で、エレコムが同社の新製品となるBluetoothイヤフォン「LBT-HPC1000」およびMMCX端子のBluetoothケーブル「LBT-HPC1000RC」を発表した。

中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」で、エレコムが同社の新製品となるBluetoothイヤフォン「LBT-HPC1000」およびMMCX端子のBluetoothケーブル「LBT-HPC1000RC」を発表した。 中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」で、アユートがAstell&KernとJerry Harvey Audioのコラボレーションモデル「Billie Jean」を展示。

中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」で、アユートがAstell&KernとJerry Harvey Audioのコラボレーションモデル「Billie Jean」を展示。 中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」で、S'NEXTが「final」ブランドの新型イヤフォン「E5000」および「E4000」を出展。

中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」で、S'NEXTが「final」ブランドの新型イヤフォン「E5000」および「E4000」を出展。 ドイツのbeyerdynamicは「Amiron Home」のワイヤレス版「Amiron wireless JP」を国内披露。音質に加え、耳の健康やパーソナライズにも注力したモデルだ。

ドイツのbeyerdynamicは「Amiron Home」のワイヤレス版「Amiron wireless JP」を国内披露。音質に加え、耳の健康やパーソナライズにも注力したモデルだ。 サーモスが4月28日、中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」で、VECLOSブランドの新製品を発表した。

サーモスが4月28日、中野サンプラザで開催中の「春のヘッドフォン祭 2018」で、VECLOSブランドの新製品を発表した。 シュアがコンデンサー型イヤフォンの新製品・第2弾「KSE1200」を発表した

シュアがコンデンサー型イヤフォンの新製品・第2弾「KSE1200」を発表した 春のヘッドフォン祭り 2018が4月28日に中野サンプラザで開幕した。ゼンハイザーの「HD 820」、Chord Electronicsの「Quetest」など、注目機種が目白押し。ASCIIでも会場の様子などを中心にレポートを掲載してく予定だ。

春のヘッドフォン祭り 2018が4月28日に中野サンプラザで開幕した。ゼンハイザーの「HD 820」、Chord Electronicsの「Quetest」など、注目機種が目白押し。ASCIIでも会場の様子などを中心にレポートを掲載してく予定だ。