左右独立型の完全ワイヤレスイヤホンが、いまでは音楽リスニングやビデオ会議等ハンズフリー通話を快適にこなすための必携アイテムとして広く普及しています。今年も完全ワイヤレスイヤホンを取り巻く最新のテクノロジーや新鋭のブランドに注目が集まっていますが、今回は勢いに乗るブランドのなかから、6月にアンダー1万円の強力な新製品を発売するSOUNDPEATS(サウンドピーツ)をピックアップ。同社の新しいスマートウォッチの最新モデルと組み合わせれば、スポーツシーンなどでも便利に使えます。

人気を拡大するブランドSOUNDPEATSとは

2013年に設立されたSOUNDPEATSは、2015年から日本に本格上陸したオーディオブランドです。現在はアメリカと日本を中心に、世界の20を越える国と地域で商品を展開しています。当初はAmazon等のオンラインショップで足場を固めてから、万全を期す形で日本の家電量販店にも販路を拡大してきました。充実のサウンドと機能を手頃な価格帯で実現したコストパフォーマンスの高さもSOUNDPEATSの製品が共通の強みとしています。

本稿では6月21日にSOUNDPEATSが発売する2つの完全ワイヤレスイヤホンにスポットを当てたいと思います。発売前の最終開発機を入手して、音質や機能の出来映えを入念にテストしています。

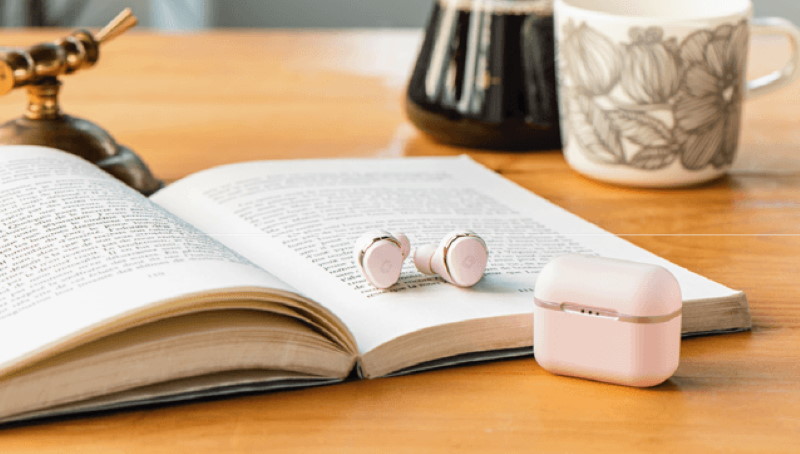

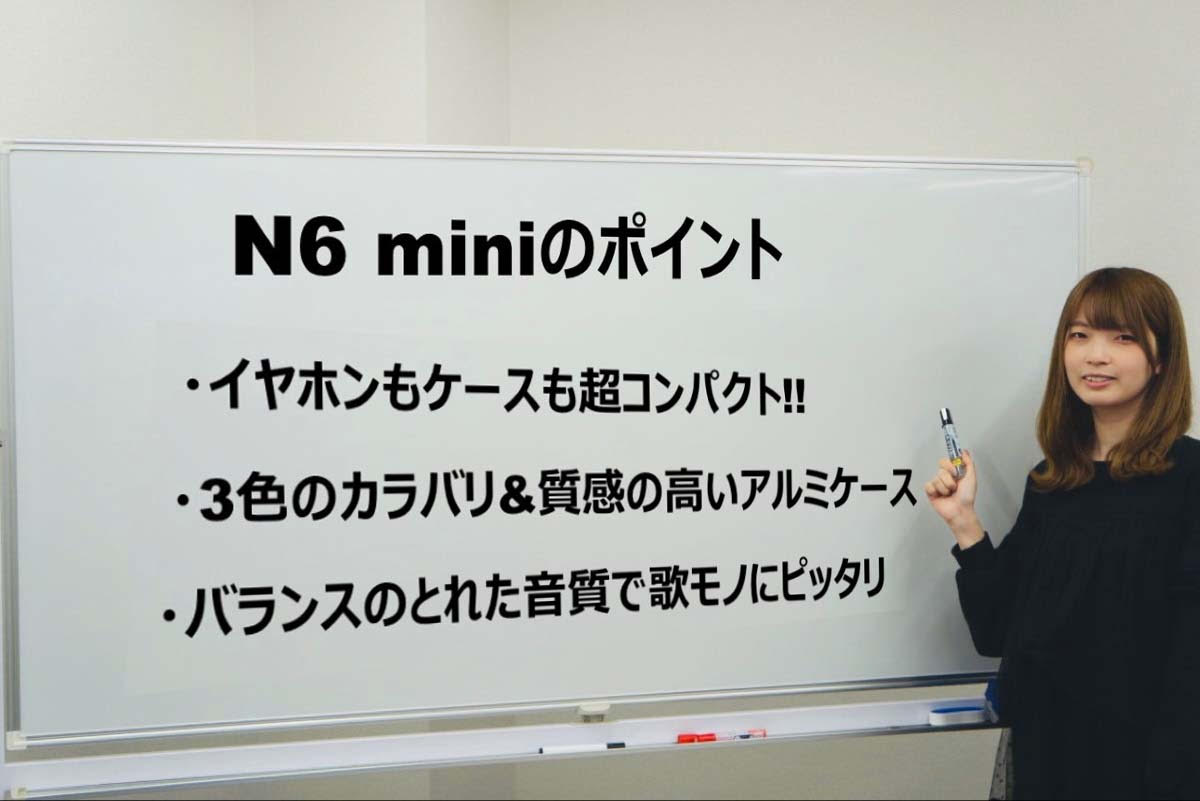

約4.2グラムの超軽量完全ワイヤレスイヤホン「Mini」

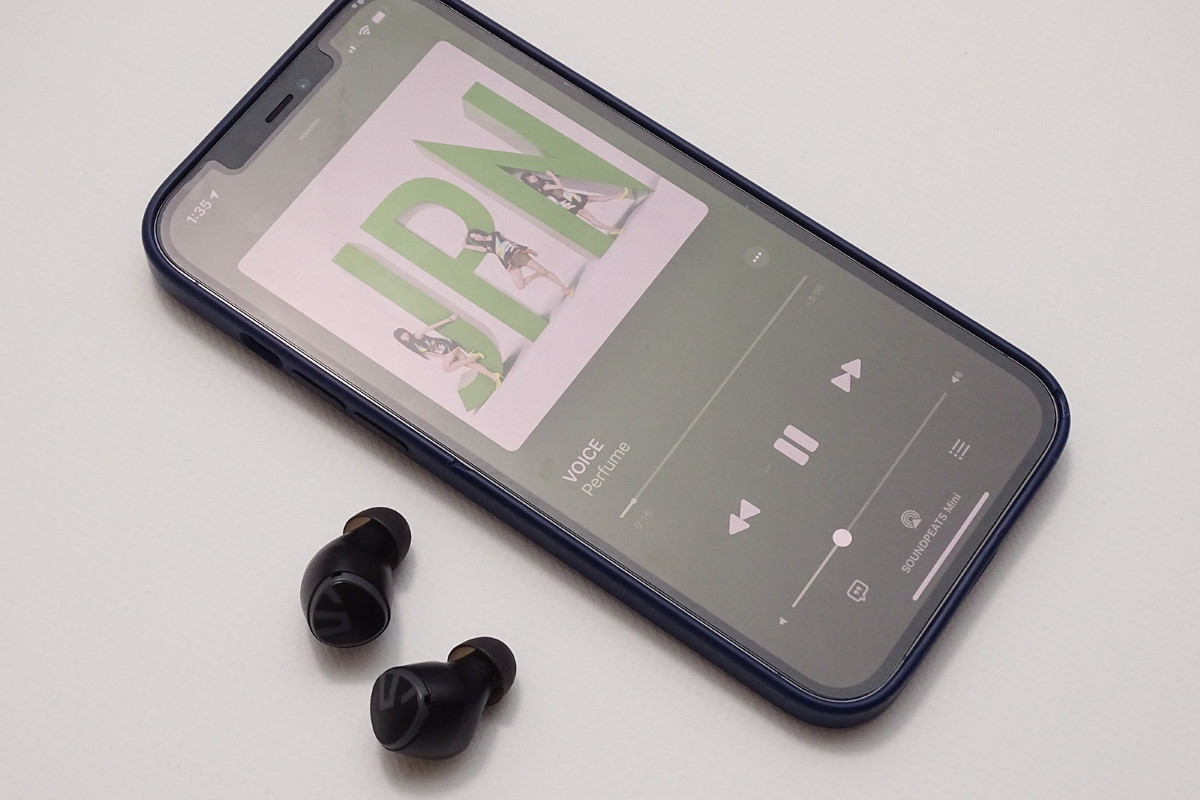

最初に紹介するモデルは「Mini」。片側のイヤホンが約4.2グラムという、ライバルの製品と比べてもトップクラスの軽さと特徴としていて、また充電ケースもコンパクトで可搬性にも優れる完全ワイヤレスイヤホンです。実売価格は4280円。

イヤホンはIPX5相当の防水設計なので、体を動かしながら音楽を聴きたいスポーツシーンにも最適。イヤホンが内蔵するバッテリーはフル充電から約8時間の音楽再生に対応するので、長時間に及ぶマラソン、ランニングやウォーキングの際に音楽を聴きたい場面でも活躍します。

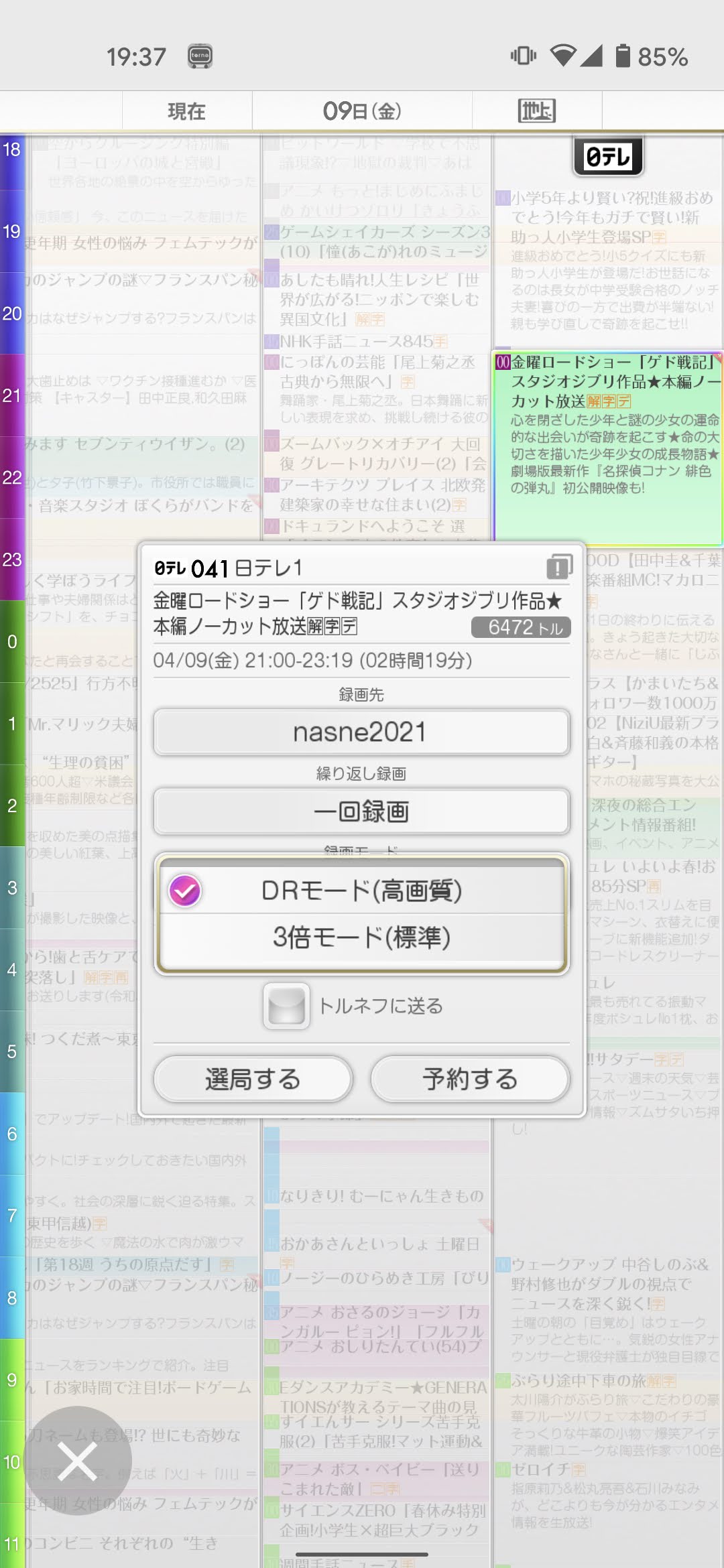

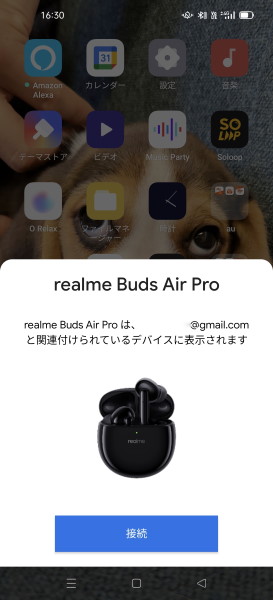

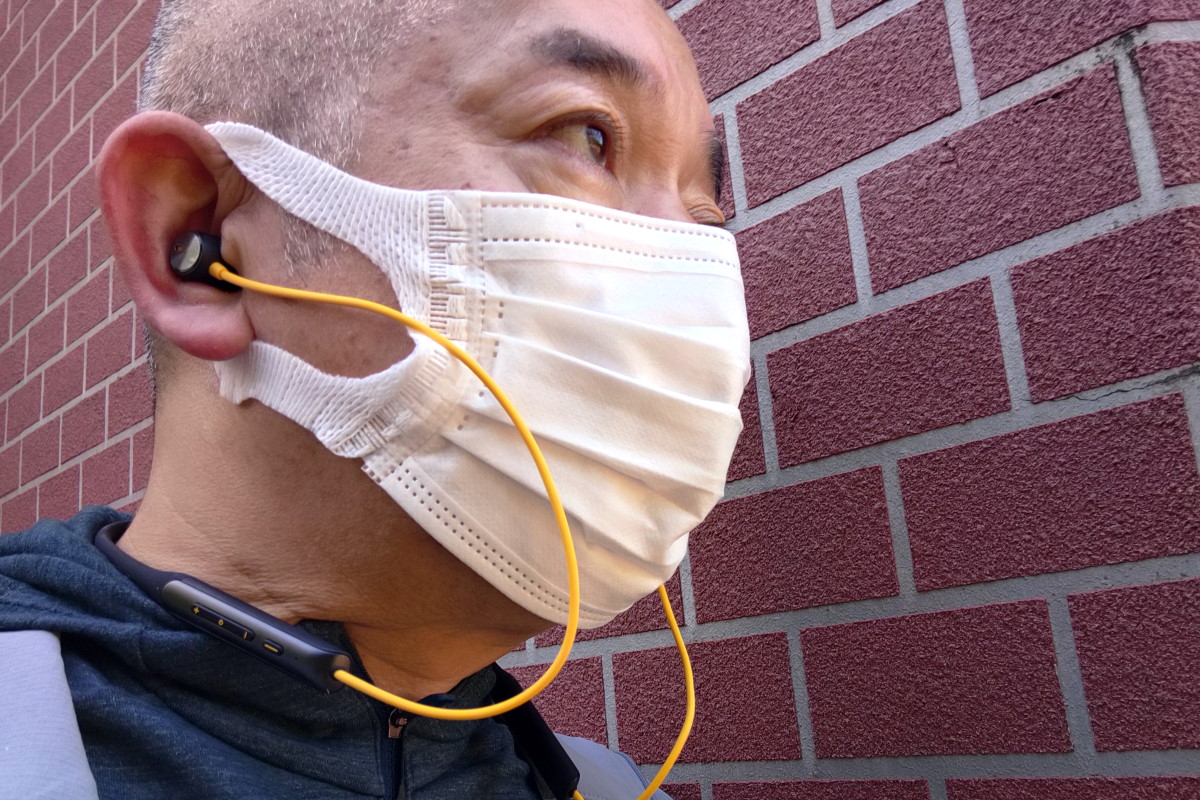

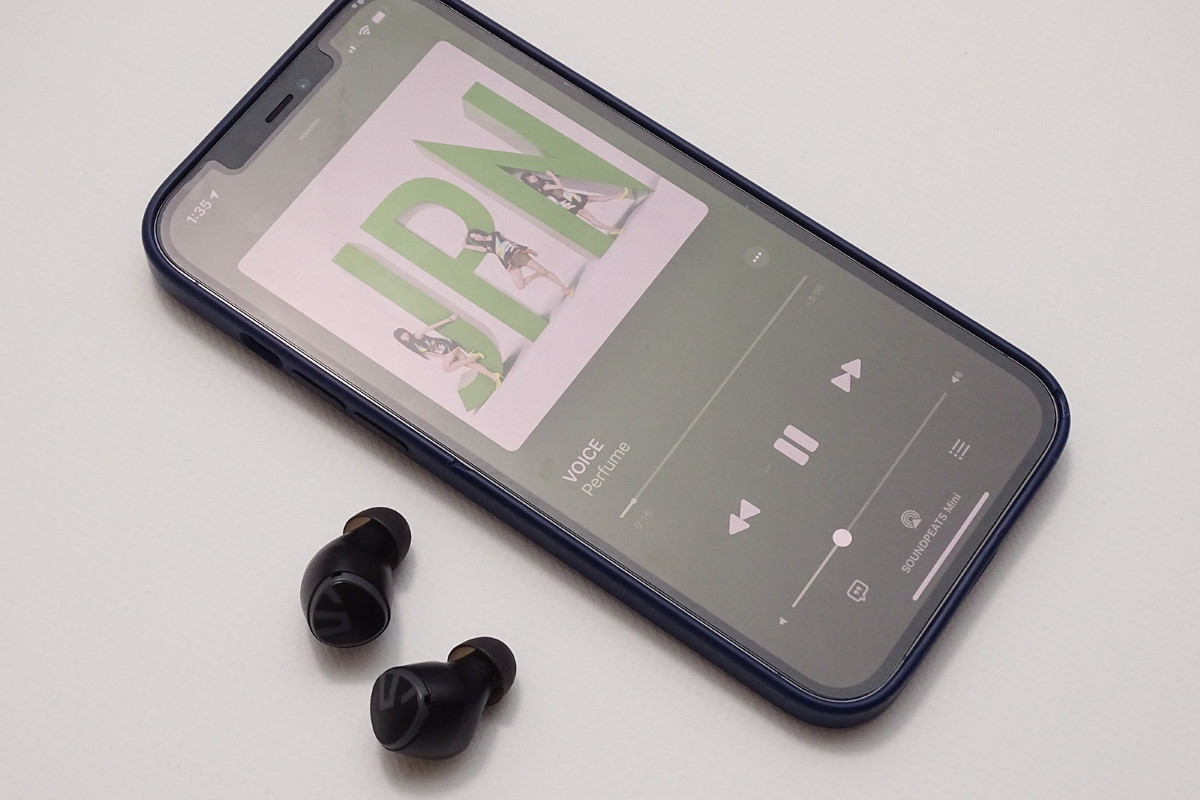

SOUNDPEATSの完全ワイヤレスイヤホンは、どの製品もケースからイヤホンを取り出すとすぐにペアリングモードに切り替わります。スマホのBluetooth機器設定から「SOUNDPEATS Mini」をタップして選択するだけで接続設定が完了し、すぐに音楽再生やハンズフリー通話が楽しめます。完全ワイヤレスイヤホンを初めて使う方も安心ですね。

サウンドはまさしく“小さな巨人”。体の芯までズンと響くようなパワフルでスピード感にも富む低音、鮮やかでエネルギッシュなボーカルを特徴としています。Perfumeのようなエレクトロポップ系の音楽にとてもよくハマるイヤホンだと筆者は感じました。

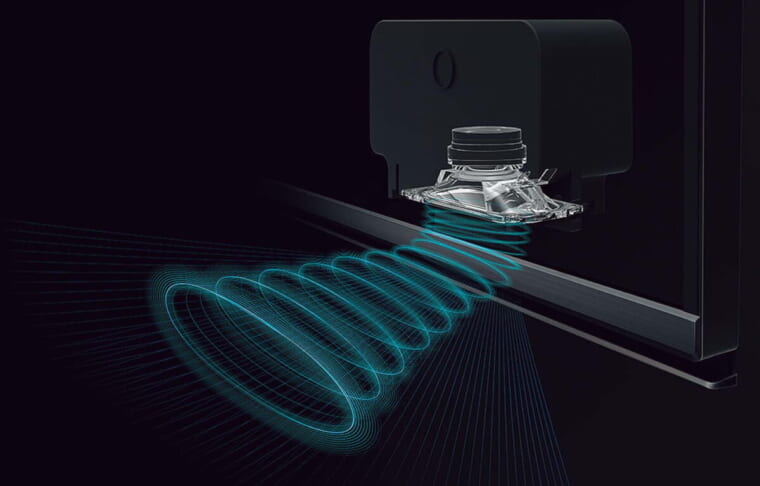

Miniが搭載するBluetoothオーディオのチップにはあらゆるスマホ、ポータブルオーディオプレーヤーとの安定したワイヤレス接続を実現する「MCSync」という技術が採用されています。音途切れやノイズの発生をとことん抑える技術により、どんな場所でも快適でストレスのない音楽再生が楽しめます。

本体左右の側面はタッチセンサー方式のリモコンになっており、ペアリングしたスマホやタブレットによる音楽再生とハンズフリー通話の遠隔操作が素速く正確にこなせます。ハンズフリー通話時には、AIの機械学習によるデータをベースに周囲の騒音を選り分けて、ユーザーの声だけを相手へクリアに届ける「Vocplus」という機能が活躍します。Miniはビジネスシーンも含む日常生活のあらゆるシーンにフィットする、小さくて高機能な完全ワイヤレスイヤホンの決定版といえるでしょう。

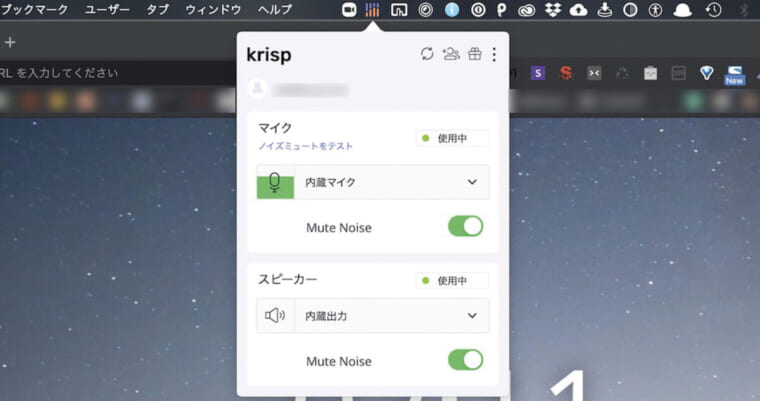

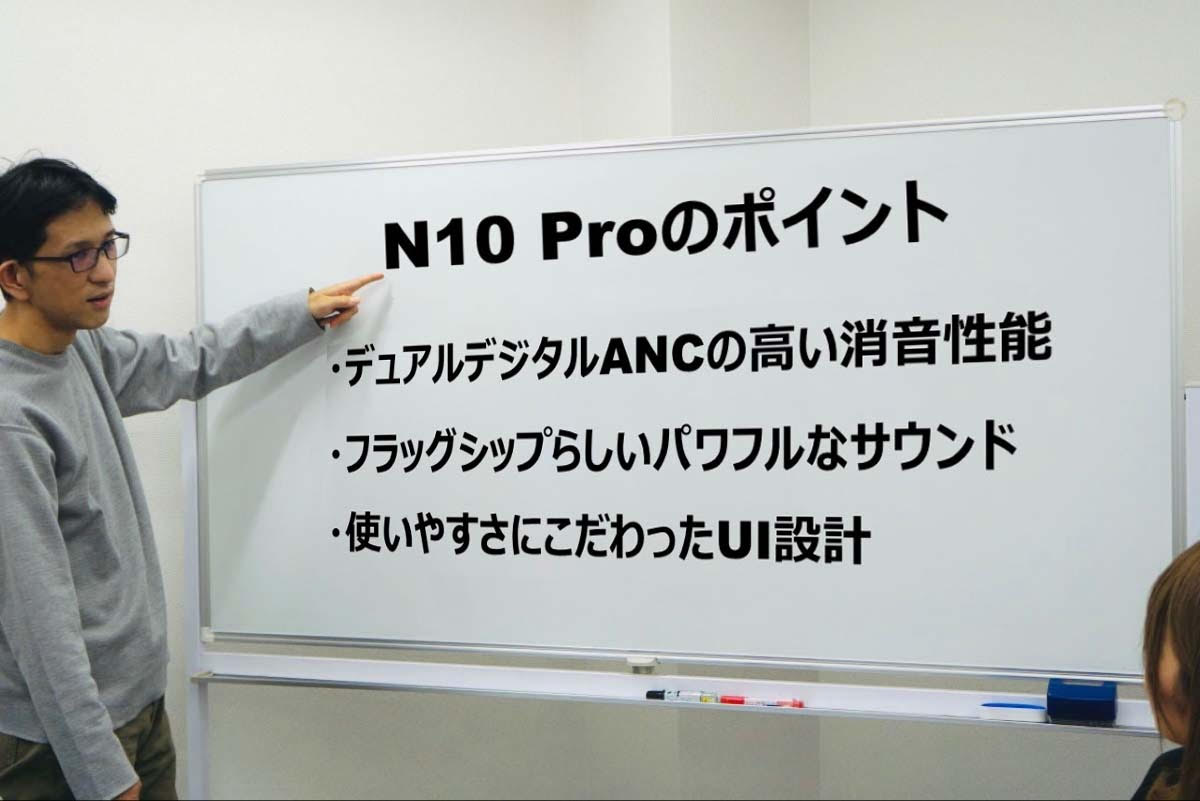

デュアルBAドライバー搭載の「Sonic Pro」

続いて紹介する「Sonic Pro」は音質を徹底追求したSOUNDPEATSのハイクラスモデルです。昨年11月に発売した「Sonic」からサウンドの中核を担うドライバーを変更して、さらに充電ケースにはQi対応のワイヤレスチャージ機能を付けています。税込価格はSonic Proが6080円、Sonicが4980円。音質に関してはSonicの充実ぶりも負けていないので、筆者はふたつのモデルを“兄弟機”として位置付けるべきと考えています。

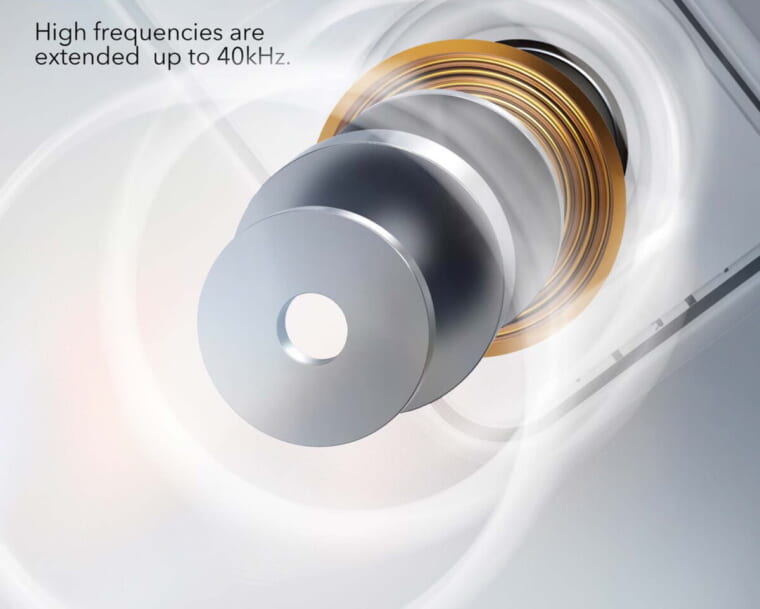

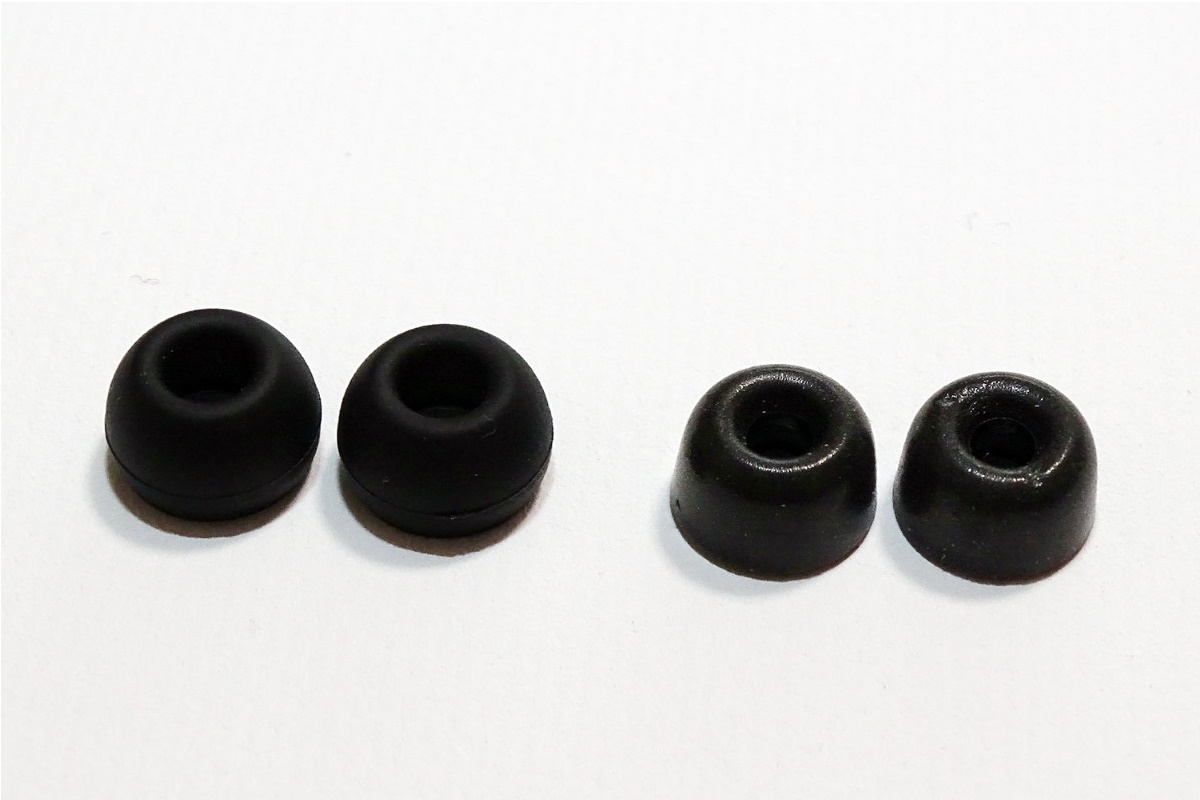

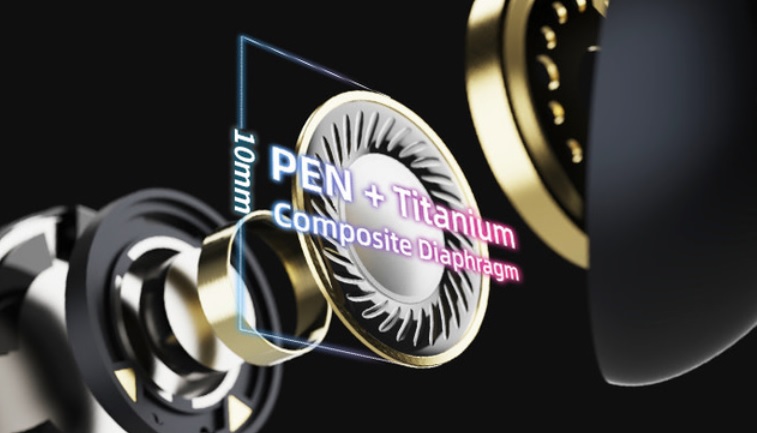

Sonic Proには2基のBA型ドライバー、Sonicには6ミリ口径のダイナミック型ドライバーが搭載されています。どちらのイヤホンもハウジングは密閉型。アクティブ・ノイズキャンセリング機能は搭載していませんが、付属するイヤーチップと外耳にぴたりと沿うハウジングのデザインによる高い遮音効果が得られます。

フル充電からの連続音楽再生は、選択するBluetoothのオーディオコーデックにもよりますが、イヤホン単体で約15時間が目安になります。在宅リモートワーク中、ビデオ会議の通話用にこのイヤホンを選んで、いくつかの長時間に渡るミーティングを連続でこなしたとしてもバッテリー切れの心配がなさそうです。

イヤホン本体は本機もIPX5相当の防水対応。雨の日の屋外やスポーツシーンでも気兼ねなく使えます。サイドパネルのリモコンはボタン式ですが、室内ランニングやダンスなど体を動かしながら音楽を聴く時には、タッチセンサーよりもボタン式のリモコンは操作ミスが抑えられるので良いという声もよく聞きます。

高音質コーデックaptX Adaptiveの音を聴いた

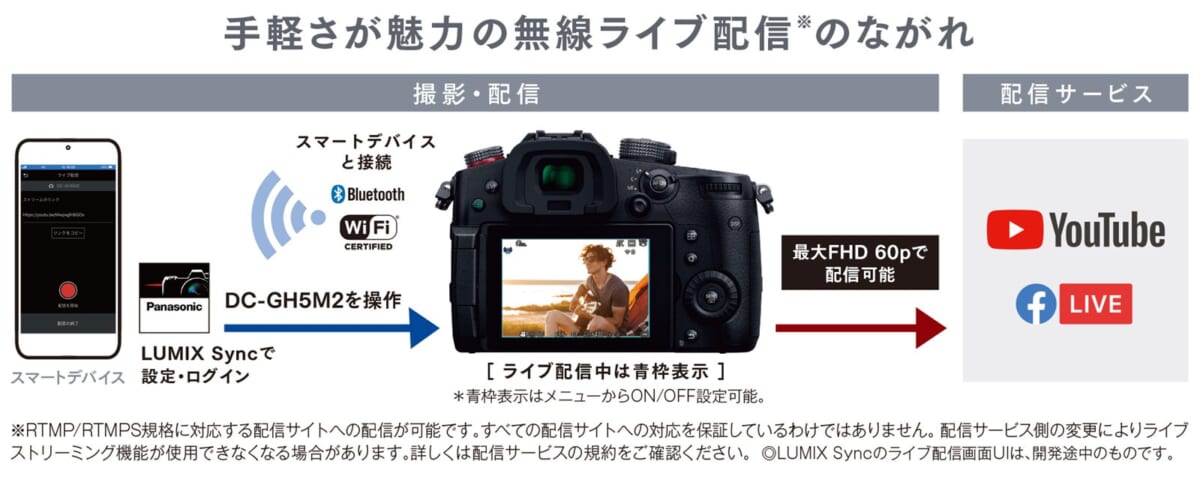

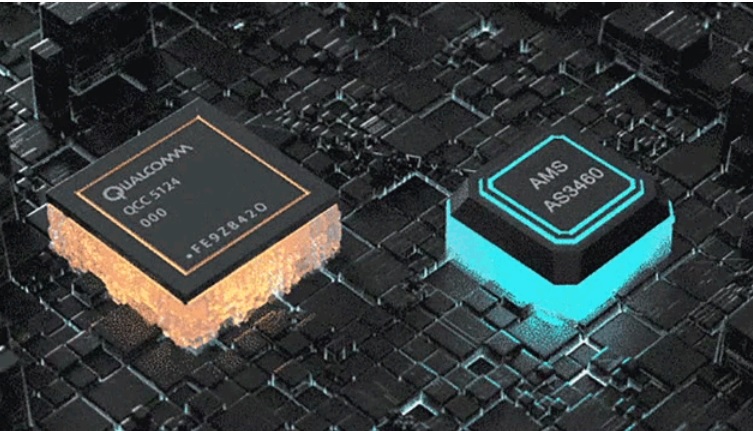

Sonic ProとSonicには、米クアルコムの新しいBluetoothオーディオチップが採用されています。また高音質・低伝送遅延を特徴とするクアルコムの最新BluetoothオーディオコーデックのaptX Adaptiveにも対応しています。

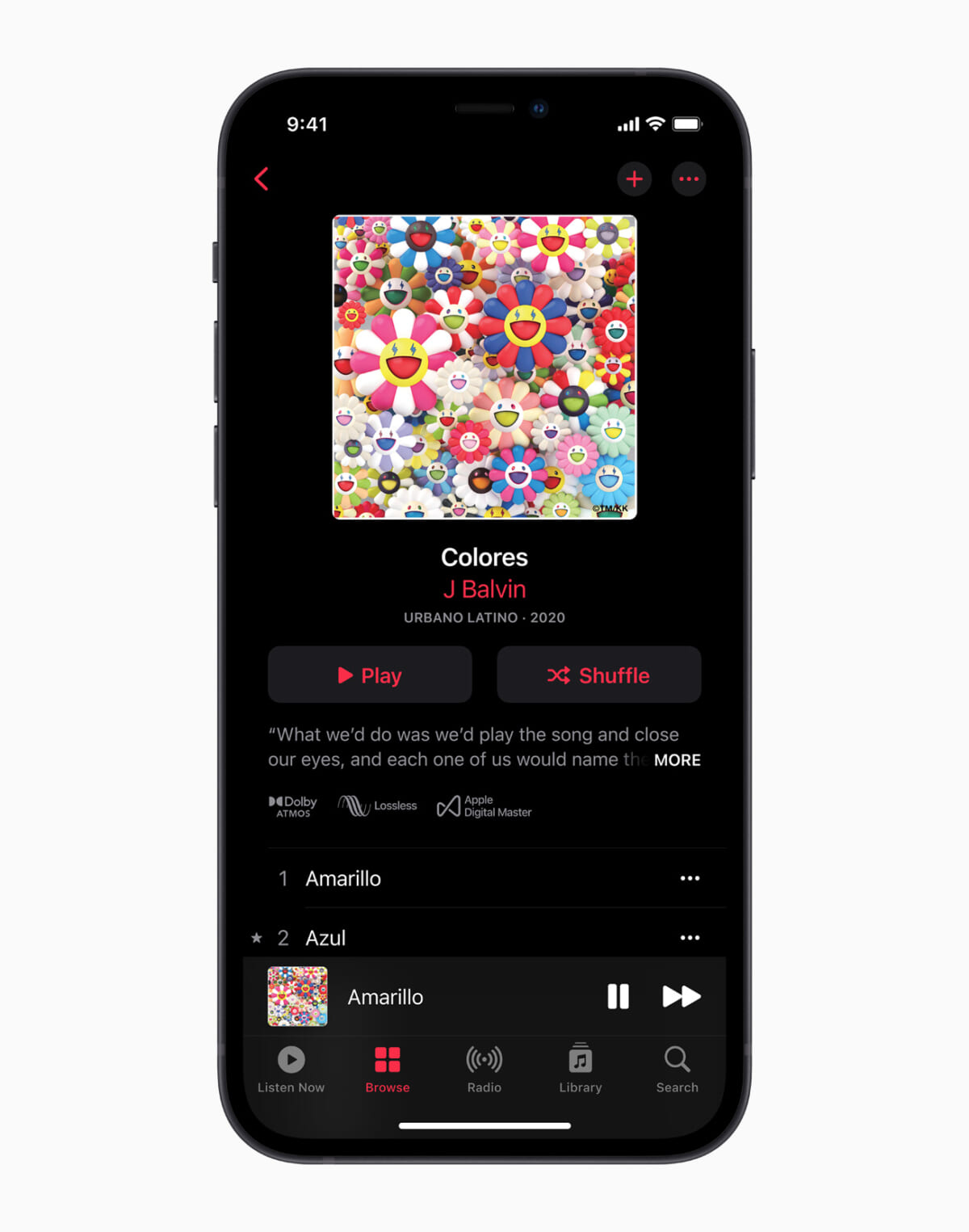

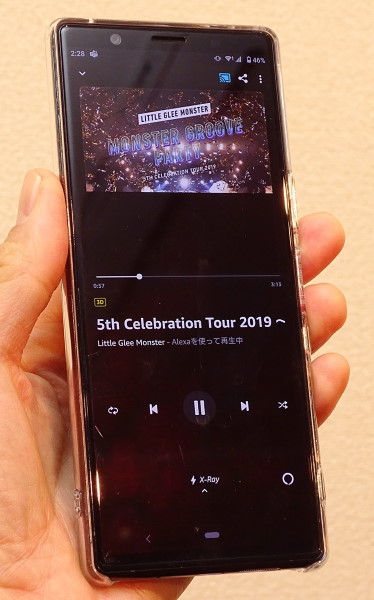

aptX AdaptiveコーデックによるBluetooth音声の送り出しに対応するソニーの最新スマホ「Xperia 10 III」に接続して、Sonic ProとSonicの音質を聴き比べてみました。

5人組のアカペラグループ「ペンタトニックス」による、オフィシャル髭男dism「Pretender」のカバーを試聴すると、Sonic Proはとても艶やかでクリアなボーカルが際立ちます。ビートボックスのリズムも切れ味抜群。5人の声のニュアンスを丁寧に描き分けながら、広々とした音場を描きます。

6ミリのダイナミック型ドライバーを搭載するSonicのサウンドは心地よい一体感を持ち味としており、ふっくらとした柔らかなハーモニーに包まれる魅力があります。厚みのある中低域がスムーズに立ち上がり、ボーカルに独特の温かみが感じられました。

欲張ってSonic ProとSonicを両方手に入れても合計価格は1万2000円以下。それぞれ音質が違うイヤホンを、その日の気分で贅沢に使い分ける楽しみ方もアリだと思います。

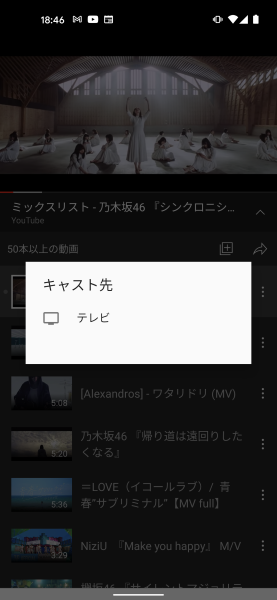

Sonic Pro、SonicともにBluetoothオーディオの伝送遅延をさらに低く抑える「ゲームモード」を搭載しています。本体の電源を投入後、左側のリモコンボタンをトリプルクリックするとゲームモードのオン・オフが切り替わります。

その効果をXperia 10 IIIで試してみました。aptX Adaptiveのコーデック自体が元もとBluetoothオーディオの低遅延を実現しているので、ゲームモードと相まってタッチパネルによる入力操作がモタつくことがなく、とても快適な操作性が得られます。例えばピアノのキーボードを叩きながら音楽を演奏するゲームも、鍵盤をタッチしたとたんに音がほぼ遅れることなく聞こえてくるので、気持ちよく演奏が楽しめました。とても実用性の高い機能だと思います。

Sonicシリーズもやはり様々な種類のスマホ、ポータブルオーディオプレーヤーとの安定したワイヤレス接続を「Qualcomm TrueWireless Mirroring」という技術によって実現しています。同じクアルコムのチップを搭載するスマホだけでなく、iPhoneで音楽を聴く時にもSonicシリーズなら快適なリスニング体験が得られます。

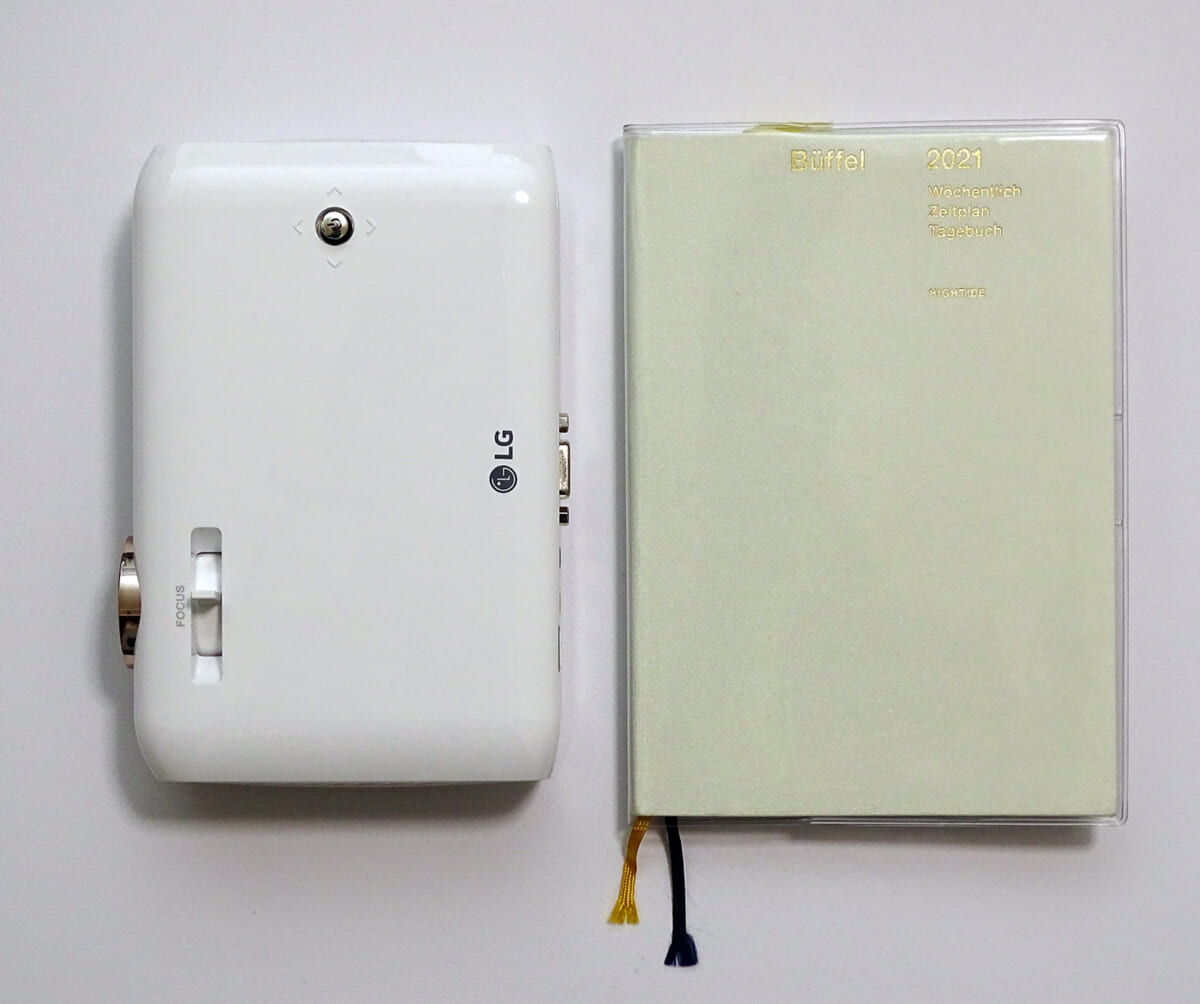

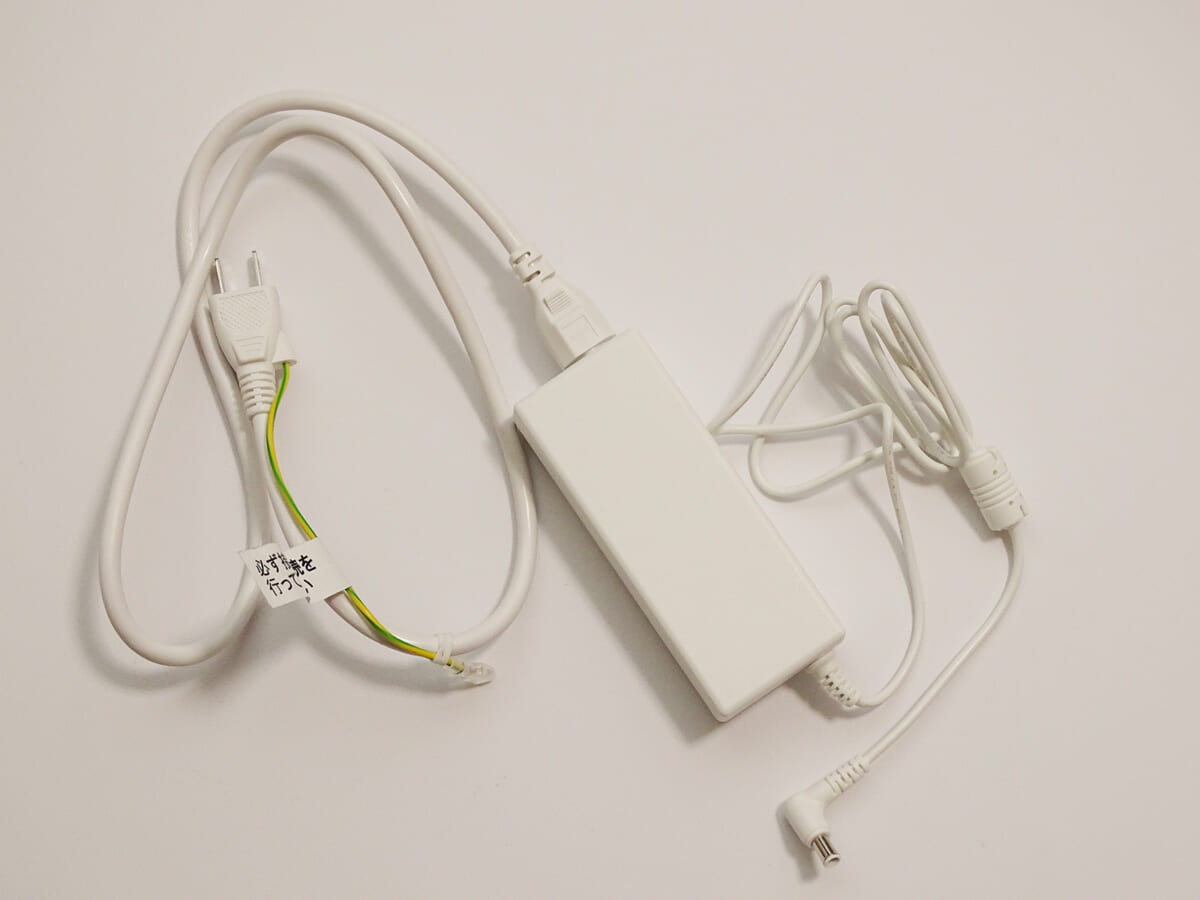

アンダー5000円のスマートウォッチ「Watch Pro 1」

5月末には税込価格が4680円という、驚くほど手頃な価格のスマートウォッチ「Watch Pro 1」がSOUNDPEATSから発売されました。

IP68相当の防塵・防滴仕様とした本体には1.28インチの正円型TFT液晶ディスプレイを搭載。タッチ操作に対応する鮮やかなカラー表示のディスプレイとしながら、同時に省電力設計を実現しています。一度のフル充電からすべての機能を有効にした状態で約7日間、通常使用では約10日間の連続駆動に対応しているので、スマートウォッチの泣き所といわれている「毎日の充電」は不要です。

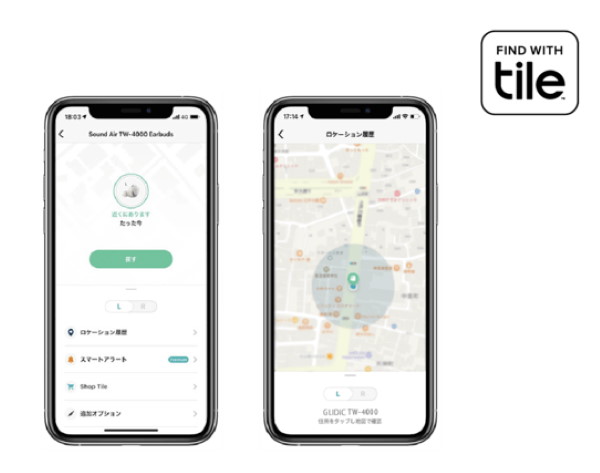

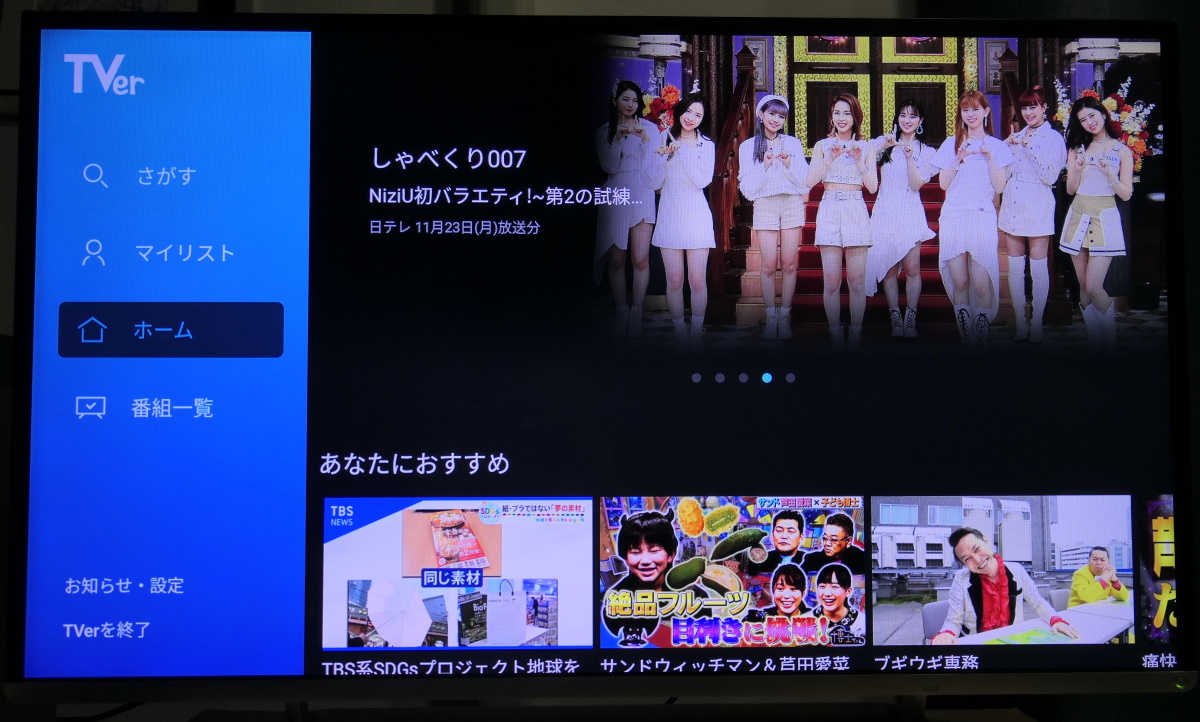

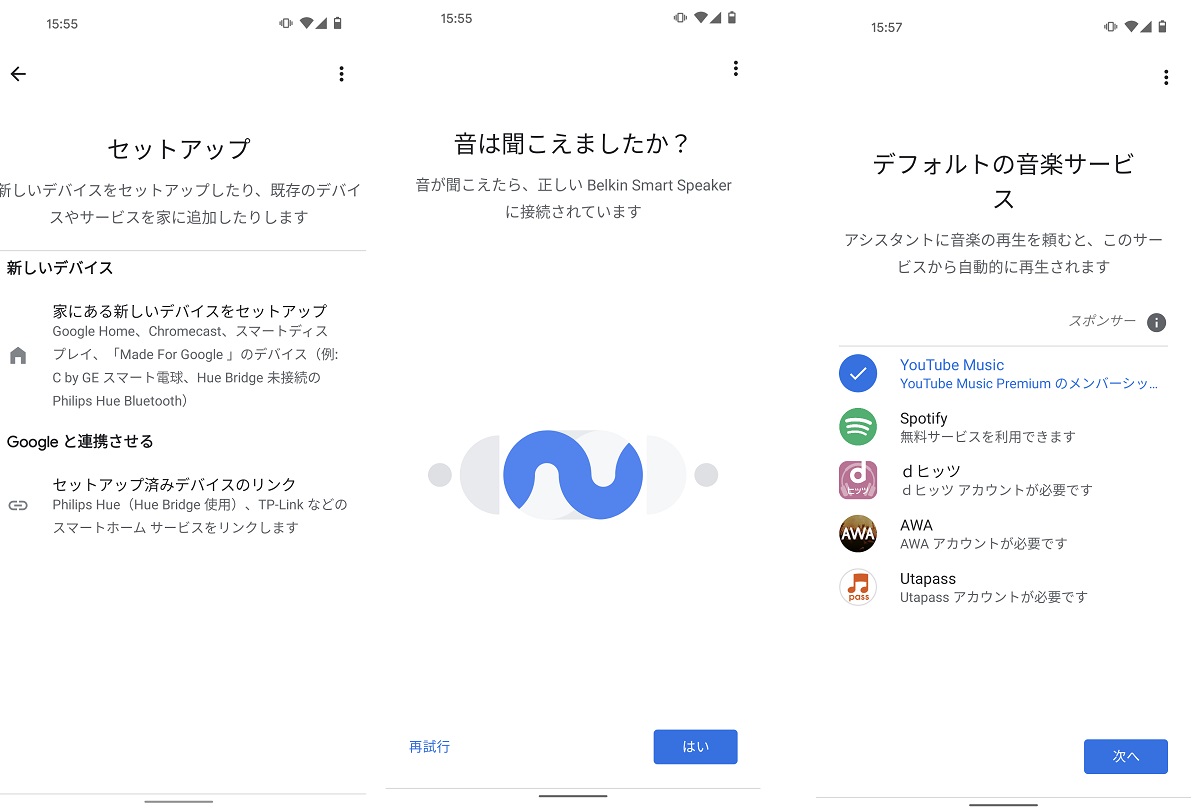

独自OSのプラットフォームをベースに、プリセットされたアクティビティや心拍、睡眠サイクルのモニタリング機能や歩数計など多彩な機能が使えます。iPhoneやAndroidスマホに「SOUNDPEATS SPORTS」アプリを導入すると、スマホに届いたメッセージ、LINEやTwitterの通知もウォッチの画面で素速く確認できます。

シリコンベルトを合わせたウォッチ本体が約53グラムと軽いので、体を動かすスポーツシーンでも軽快に身に着けられます。ペアリングしたスマホによる音楽再生を、Watch Pro 1を使って手元からコントロールできるので、SOUNDPEATSのイヤホン、スマートウォッチ、スマホアプリ「SOUNDPEATS SPORTS」の“3点セット”を揃えればトレーニング中の音楽リスニング環境がかなり充実します。

SONDPEATSの製品は同一カテゴリー・同クラスの製品に並べると驚くほどに価格が手頃なことから、最初はそのコストパフォーマンスの高さにばかり目が行きがちです。でも実際に製品を使ってみると、最先端にある機能を搭載しただけでなく、フィット感や操作性を含めて一流の製品に負けない高品位なモデルが勢揃いしていることがよくわかると思います。真面目に、丁寧に作られたSOUNDPEATSの製品をぜひショップ等で手に取って確かめてほしいと思います。

【フォトギャラリー(画像をタップするとご覧いただけます)】