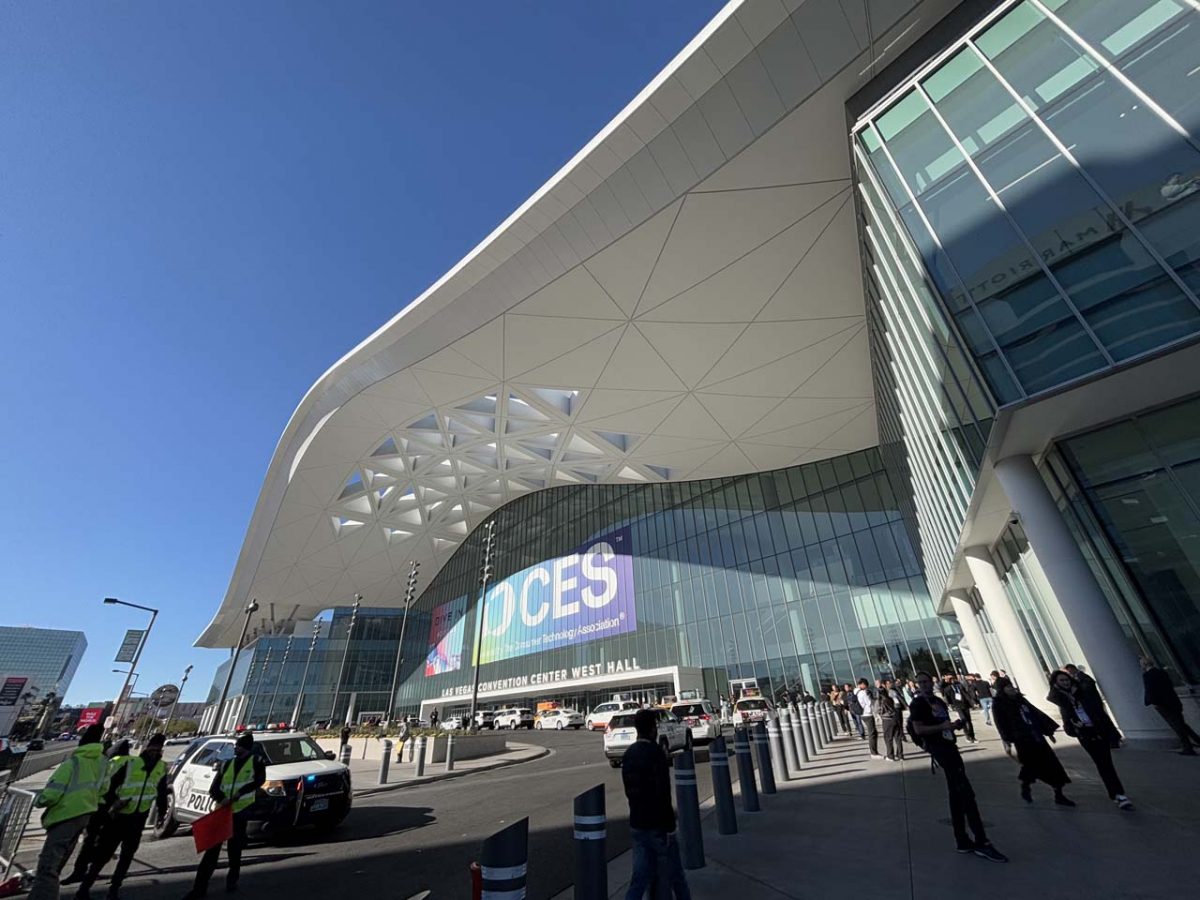

毎年1月初め、米・ラスベガスで開催されているのが世界最大のIT家電ショー「CES(セス)」です。今年もCES 2025として、1月7日から4日間にわたってラスベガスコンベンションセンター(LVCC)で開催され、世界中から多くの関係者を集めて賑わいました。

モビリティを中心として取材した第二弾は、CESに初出展したスズキを筆頭に、モビリティに深く関わるサプライヤーの出展を中心にご紹介します。

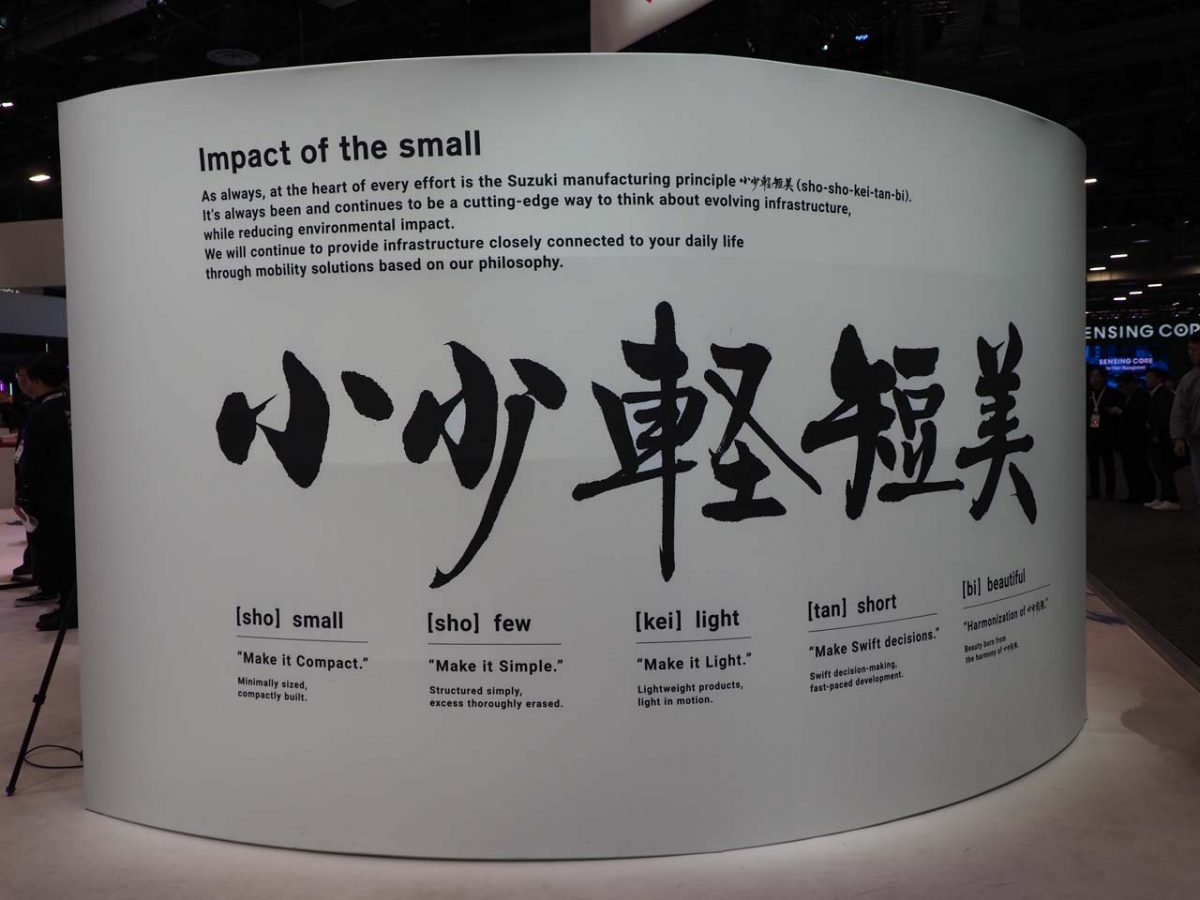

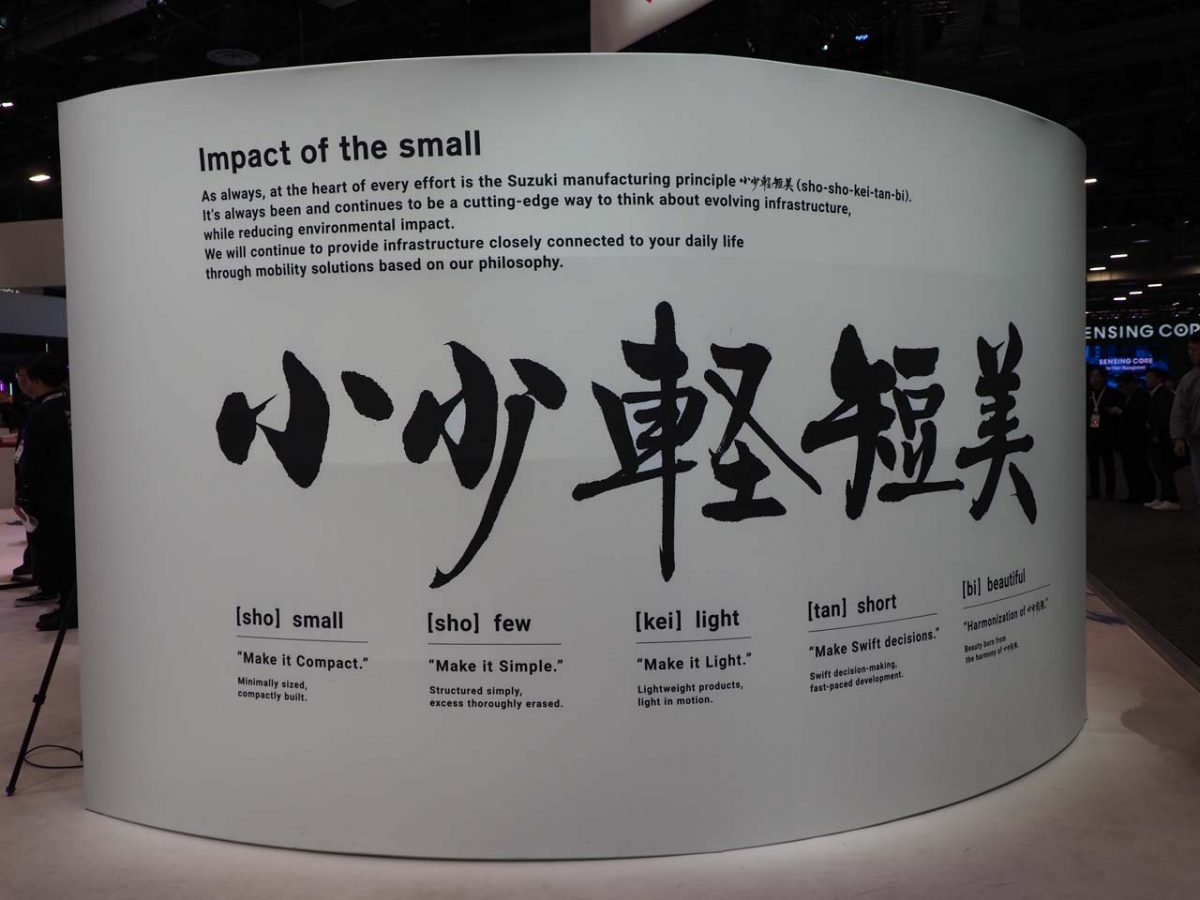

“小・少・軽・短・美”で培ったモノづくりの理念をアピール

スズキがCES 2025で示したテーマは、“小・少・軽・短・美(しょうしょうけいたんび)”。軽自動車で培ってきた“もの作りの理念”をEVと結びつける、極めて日本的な発想の下、独自の存在感を発揮していたのが印象的でした。

会場の正面に軽トラック「スーパーキャリイ」が置かれたため、軽トラが米国内で人気を博していることを背景に、「スズキが軽トラをアメリカで売るのか!?」と勘違いした人も多かったようですが、これはスズキの“もの作りの理念”を理解してもらうための展示だったようです。

スズキによれば、CES視察のために社員を毎年派遣してきていたそうです。そんな中でより多くの人たち(仲間)との交流が育まれ、ここから新たなモノづくりの発想が生まれるようになったといいます。今回のCES 2025への出展はそんな結果を世に示すためものだったというわけです。

今回の出展のメインとしていたのが『電動モビリティベースユニット』です。これはスズキが電動車椅子で培ってきた技術を応用し、用途に応じたロボットの足回りとして提供できるようにしたもの。スズキが車両側の制御技術をベースユニットとして提供することで、スタートアップが目指す開発のハードル引き下げにもつながると考えたものです。

会場には電動モビリティベースユニット本体の他、それを活用したLOMBYの自動配送ロボット「LM-A」や、エバーブルーテクノロジーズの「除雪ドローンV3」を出展し、来場者の関心を誘っていました。

会場中央に置かれた『自動運転電動台車』も注目の的でした。これはスズキがジムニーのラダーフレームを活用し、オーストラリアの「Applied EV」と共に開発したもので、主として物流現場の効率化や人手不足に悩む地域で働く人の代わりに役立つ製品として開発されたそうです。

それぞれが得意とする役割を分担。スズキとしては足回りや走行系のノウハウを提供し、Applied EVは得意とする自動運転レベル4で走行できる統合制御技術を担当しました。まずはスズキの湖西工場で部品の運搬、さらにはオーストラリアの鉱物採掘現場での運用も想定しているということでした。

4chスピーカーで「Dolby Atmos」の没入感を再現。未来のCOCCHiも

CES出展の常連としてパイオニアは、今回もモビリティに特化した展示を行いました。その中で最もわかりやすかった展示が、4チャンネルでDolby Atmosの再現を可能にするディスプレイオーディオの試聴デモです。

Dolby Atmosとは、映画やライブ音楽を再生する際に、その場にいるような没入感が楽しめるサラウンドシステムのこと。本来ならその実現には5.1chや7.1chといった音響システムが欠かせず、そのコストは当然ながら高くなります。

そこでパイオニアは、フロント/リアスピーカーと4つのアンプチャンネルのみでCarPlay上でDolby Atmosを展開できるソリューションを開発。これをディスプレイオーディオに組み込んで会場内で試聴デモを実施したのです。

試聴してみると、ドラムの音が車内をグルグルと回り出す効果が見事に再現できているのを実感。デモカーはツィータとウーファーをセパレートで組み合わせて、前方は音に厚みが出ていて、その没入感たるやとても4chで再生されているとは思えないものでした。

パイオニアとしては、OTAでアップデートするSDVのアプリケーションの一つとして提案するほか、後付けとなる市販オーディオに対してはオートタイムアライメントEQのように、セットアップの自動化で対応していきたいと話していました。

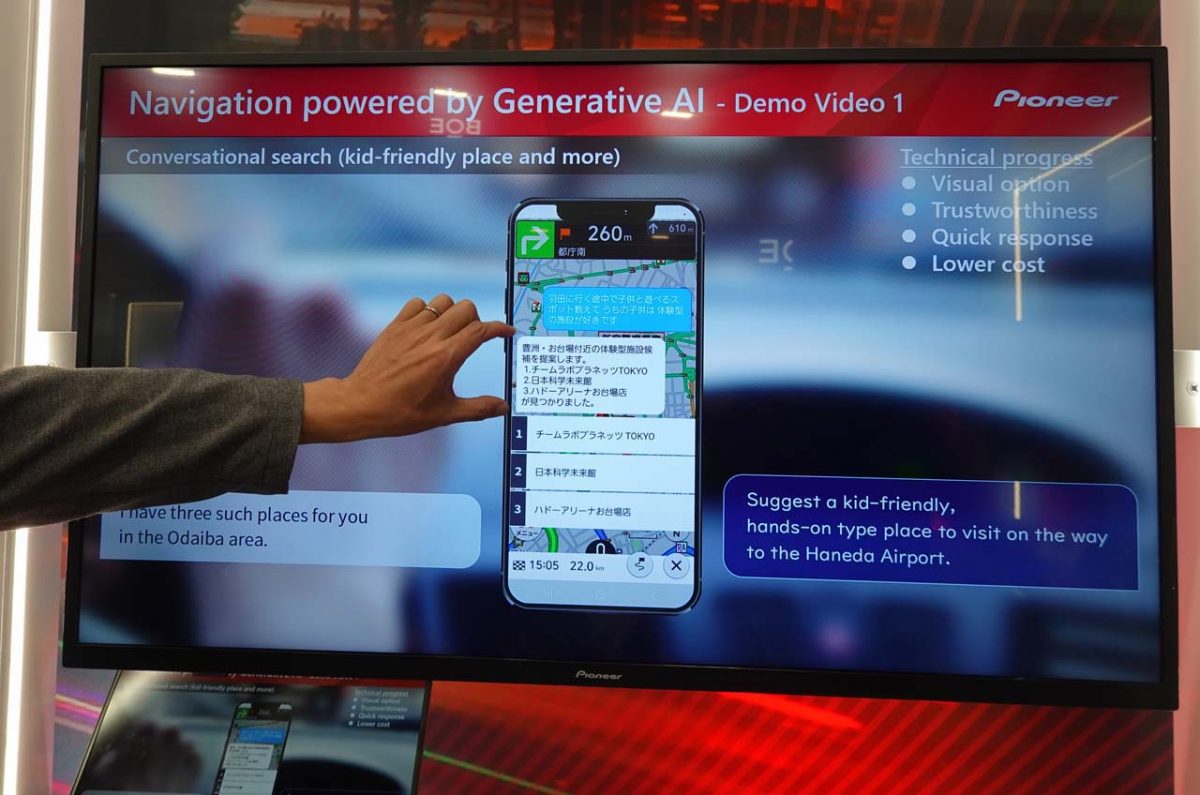

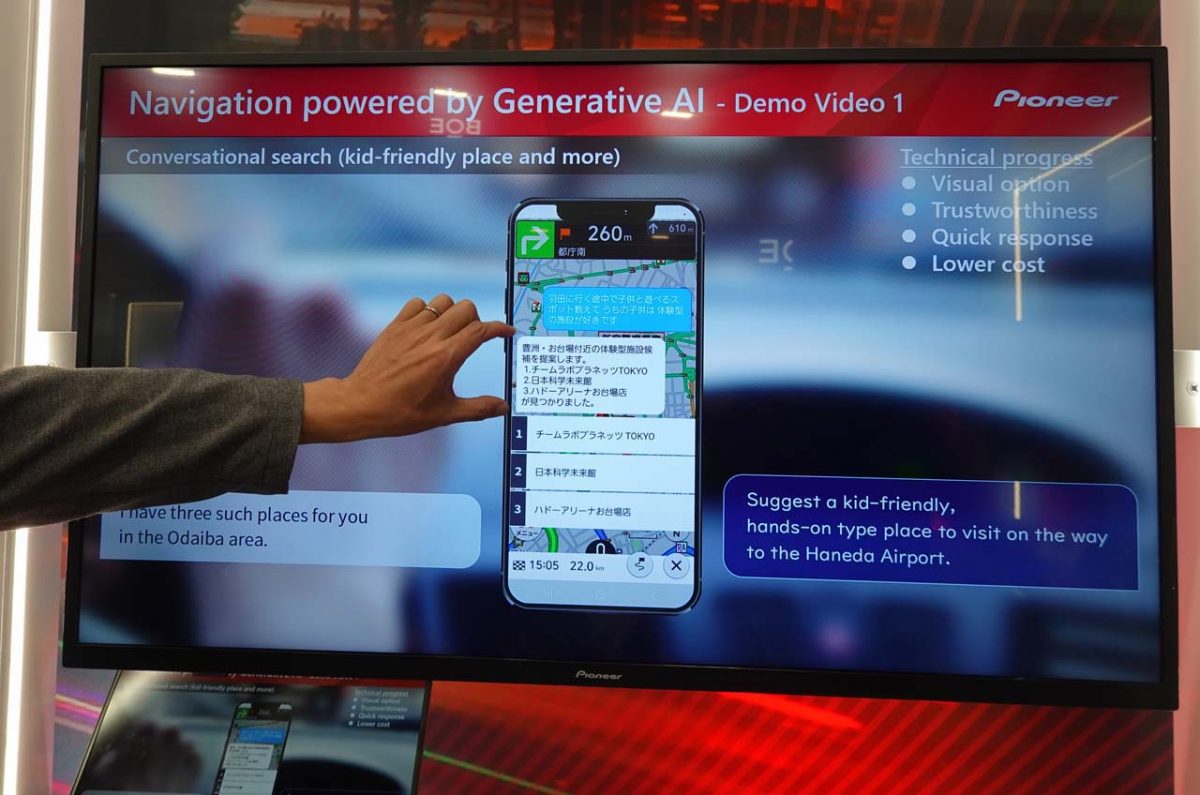

会場には“未来のCOCCHi”も出展されていました。マイクロソフトの生成AIサービス「Azure OpenAI Service」を活用してUX(ユーザーエクスペリエンス)向上を目指したもので、たとえば目的地を設定するのに音声で希望施設を呼び出すと、ネット上から探し出した様々な回答を引き出すことができるものです。まるで会話しているかのようにスムーズなやり取りができていたのにはビックリ! カーナビアプリの未来を見ているような気分でした。

LiDARをはじめ、リモートAIアシスタンス「ヴァレオAssist」にも注目

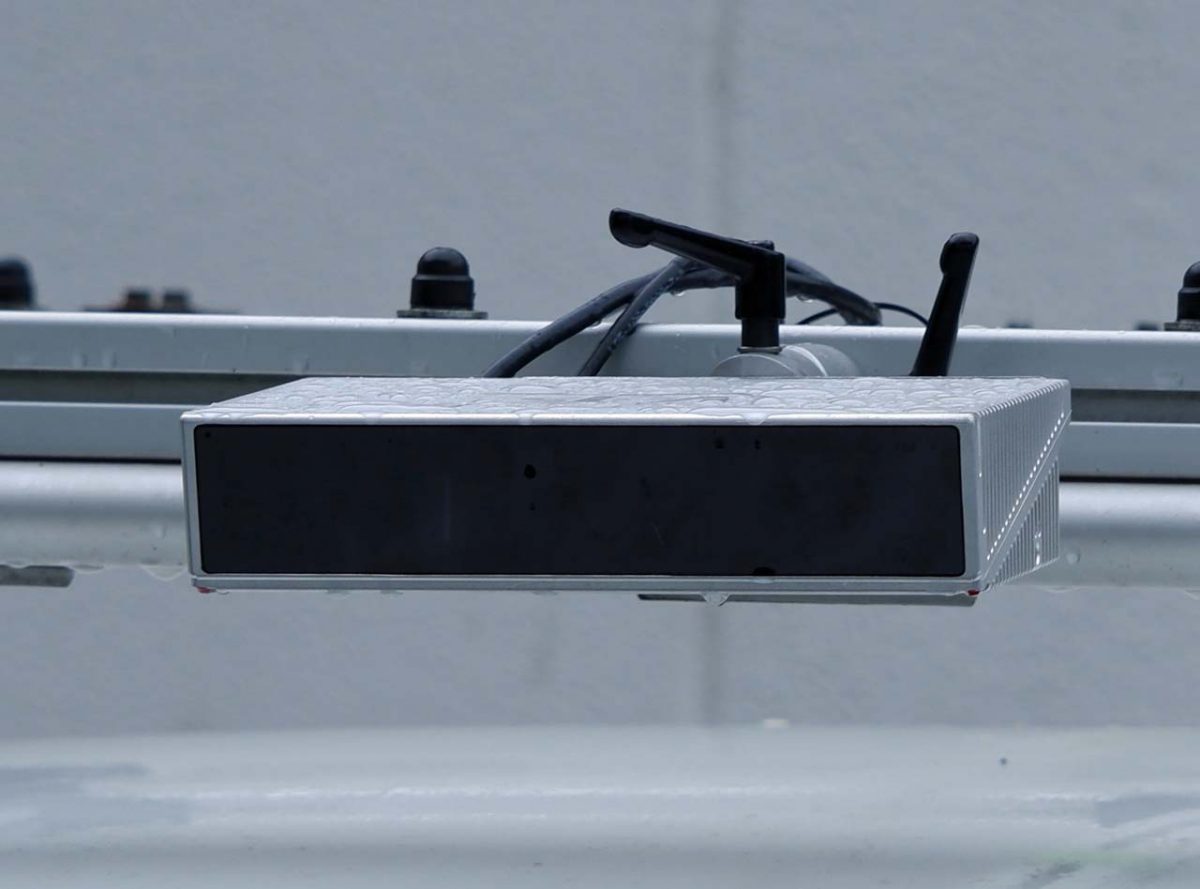

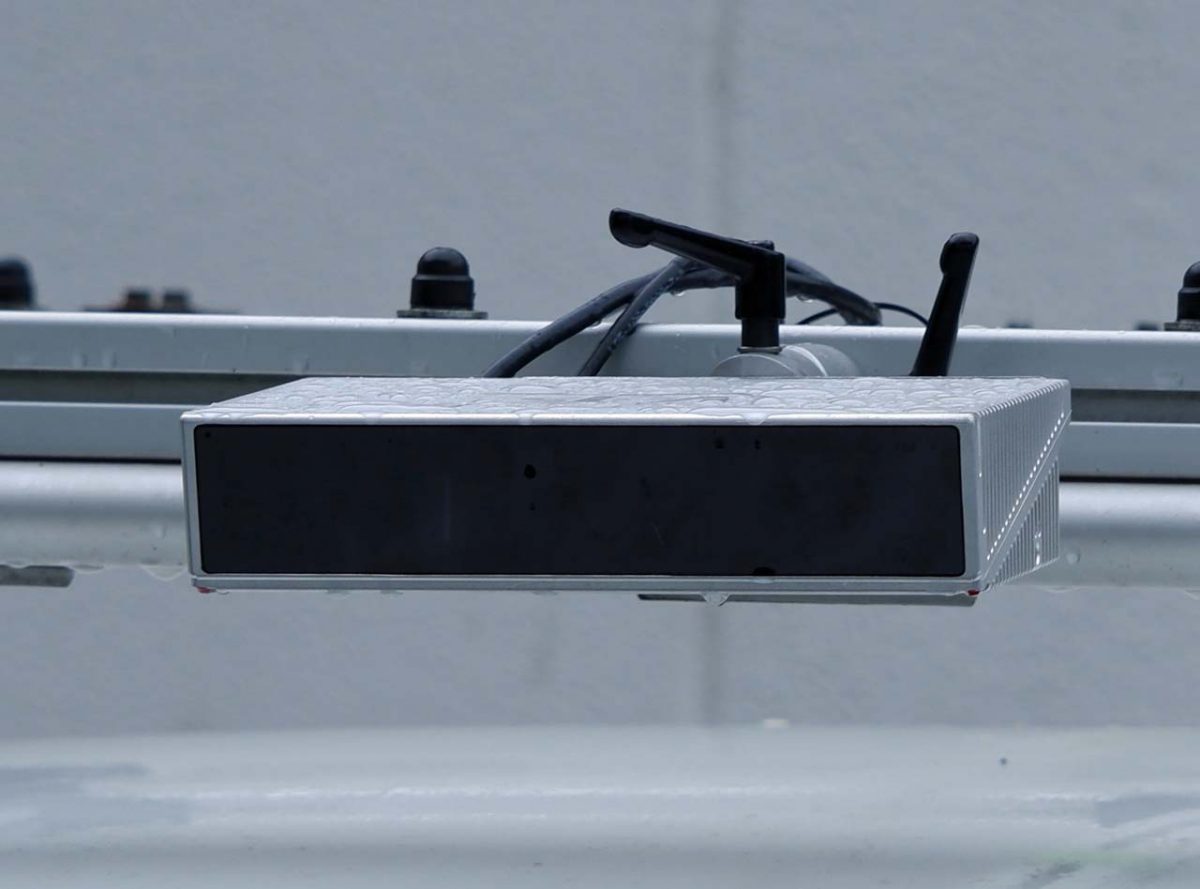

続いて紹介するのが、自動車メーカーなどOEMに部品を提供するサプライヤーです。まずはフランスの部品メーカーである「Valeo(ヴァレオ)」をご紹介しましょう。同社は自動運転の実現に欠かせないLiDARの“Level 3 ”を世界で初めてホンダ「レジェンド」に実装したことでも知られます。

そのLiDARは日々進化を遂げています。ヴァレオ製の第二世代LiDARとなる「Scala 2」をメルセデス・ベンツEQSに搭載し、ドイツ国内にて最高時速75kmで自動走行して、史上最速のレベル3走行(※)を実現。会場にはその実車も展示されていました。また、ヴァレオでは、その次世代となる「Scala 3」の開発も終えており、その性能は1250万ピクセル/秒という高い検知能力を発揮。より高速での自動運転レベル3の実現をもたらすということです。

※限定された条件下で自動運転システムが走行を担う運転方式

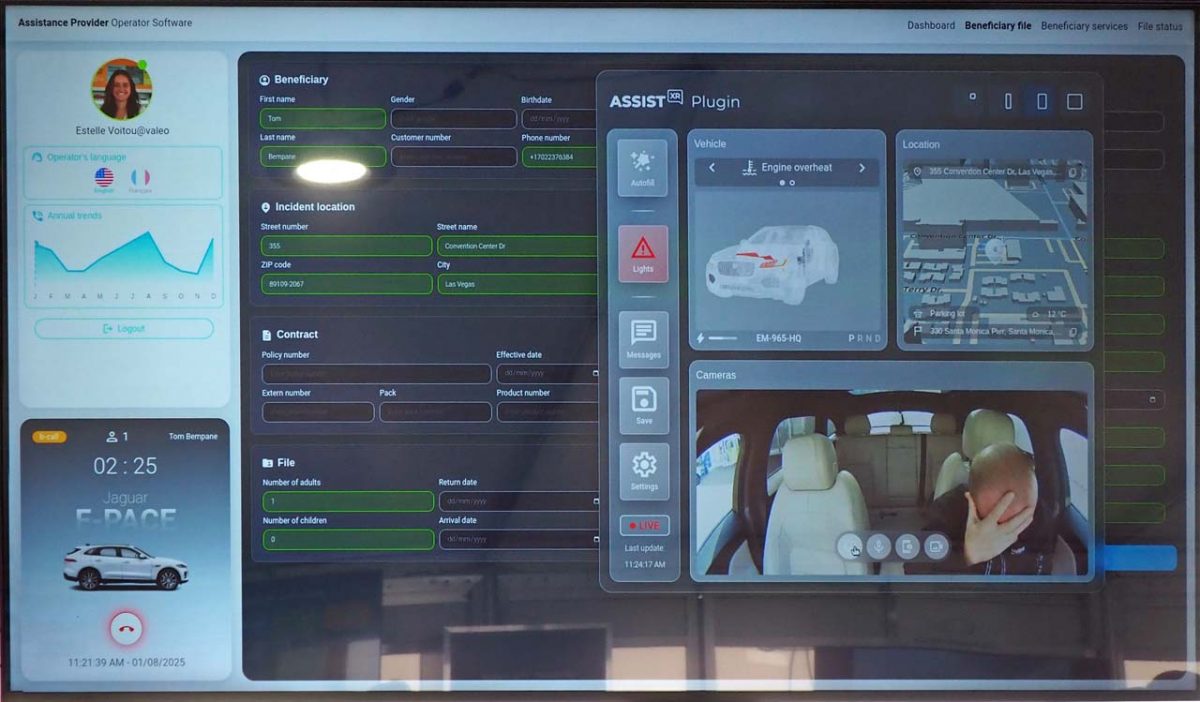

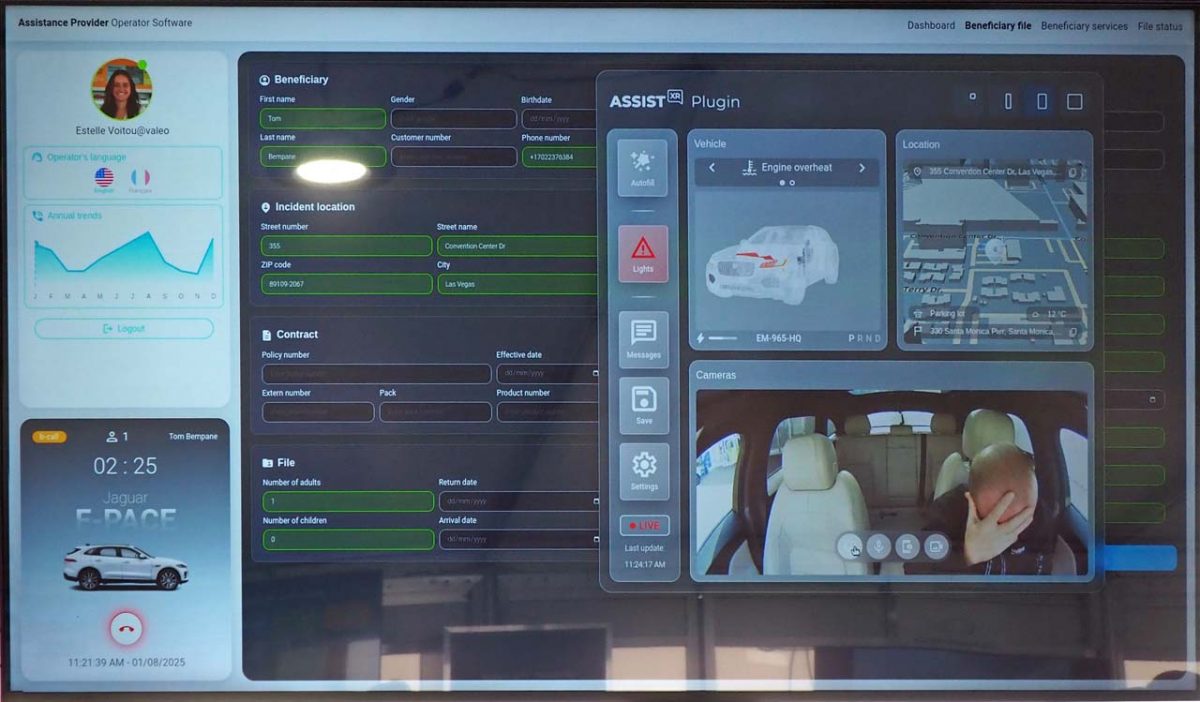

CES 2025では、AWS(アマゾン・ウェブ・サービス)を活用したリモートAIアシスタンスソリューション「ヴァレオAssist」の発表にも注目です。これは車両とその環境から情報を収集して、緊急時のサポート(eCall)や、故障や損傷時のサポート(bCall)をより効率的に行い、リモートアシスタンスの可能性を広げることができるというもの。最大のポイントはこのサービスにハードウェアは不要ということ。AIが状況を解析し、使いやすいインターフェースを介して必要な情報を生成して提供します。これはSDVによる機能アップのコンテンツとして有効となるでしょう。

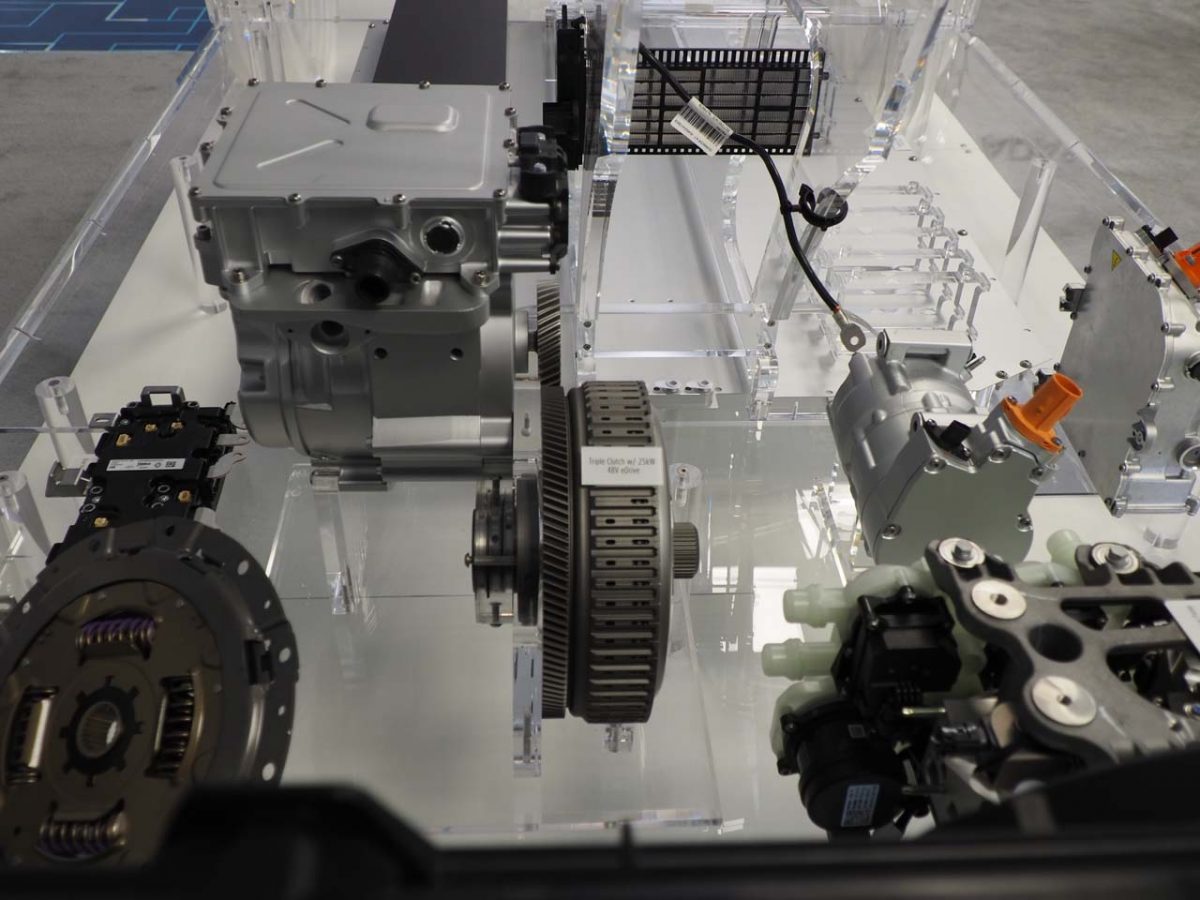

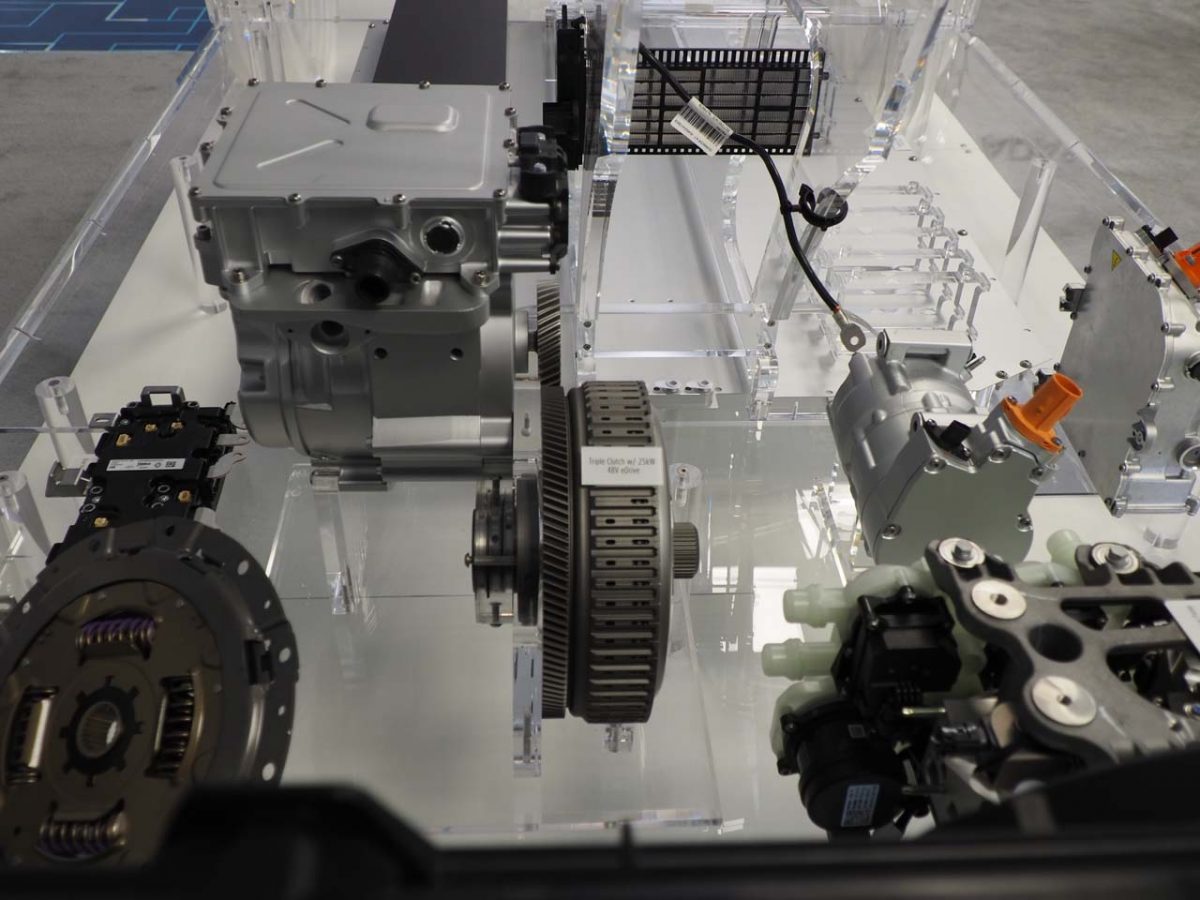

これまではEV一辺倒かと見られていたサプライヤーですが、昨年あたりからその頭打ちが顕著となり、サプライヤーも対応を迫られています。ヴァレオの展示はそんな状況に対する変わり身の早さを実感させる展示がありました。HEVをはじめマイルドハイブリッド車(MHEV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)に対応する幅広いパーツ類を出展。48Vの駆動システム向けの「トリプルクラッチ」やPHEV用DC-DCコンバーターなど、製品としてはすでに量産されているものもありましたが、ヴァレオの幅広い対応力を改めて実感させられる展示だった気がしました。

自動調光で光を自在にコントロール。遠赤外線センシングにも期待大

最後に紹介するのが、自動車用エレクトロニクスで知られるアメリカのテクノロジー企業「ジェンテックス」です。今では多くのクルマが採用する自動防眩ミラーの開発でも知られ、人気のデジタルルームミラーでも高いシェアを持つ会社です。

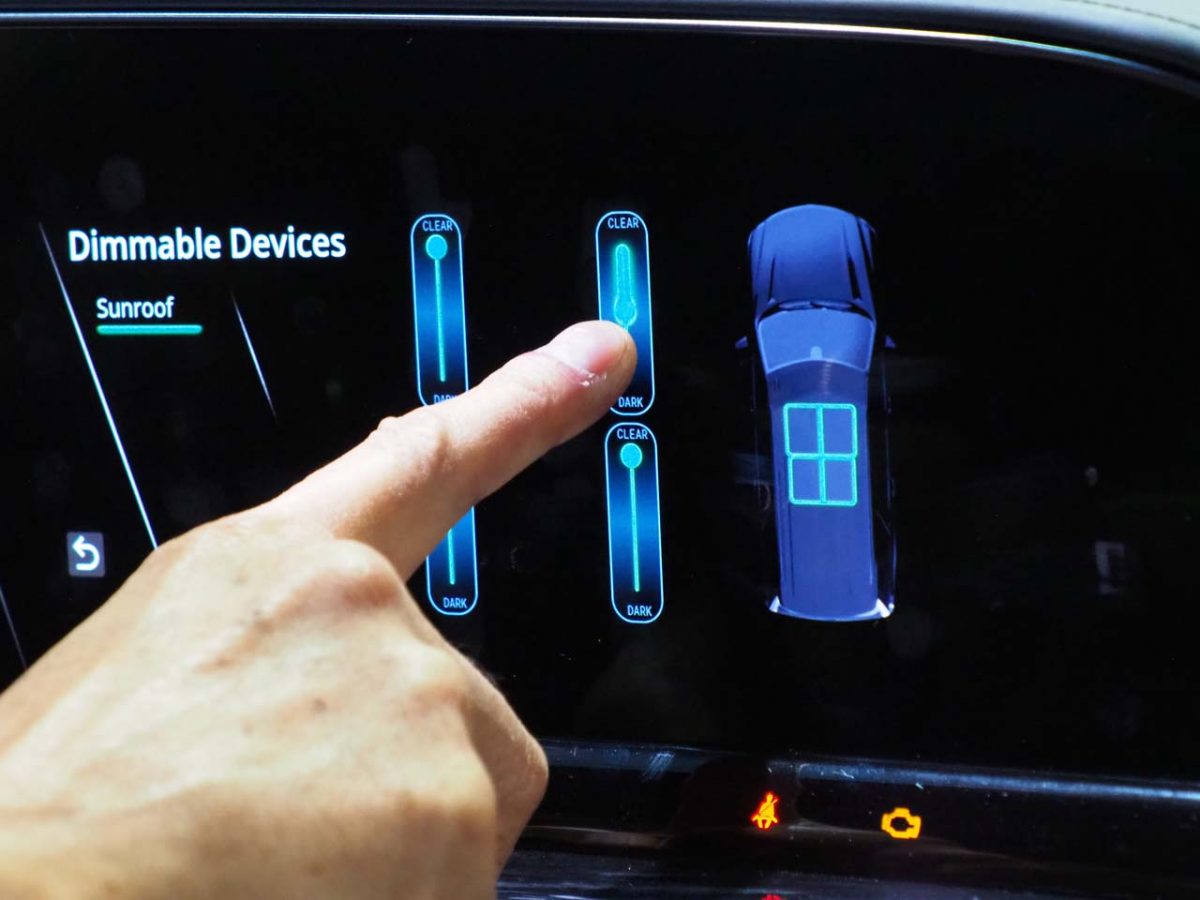

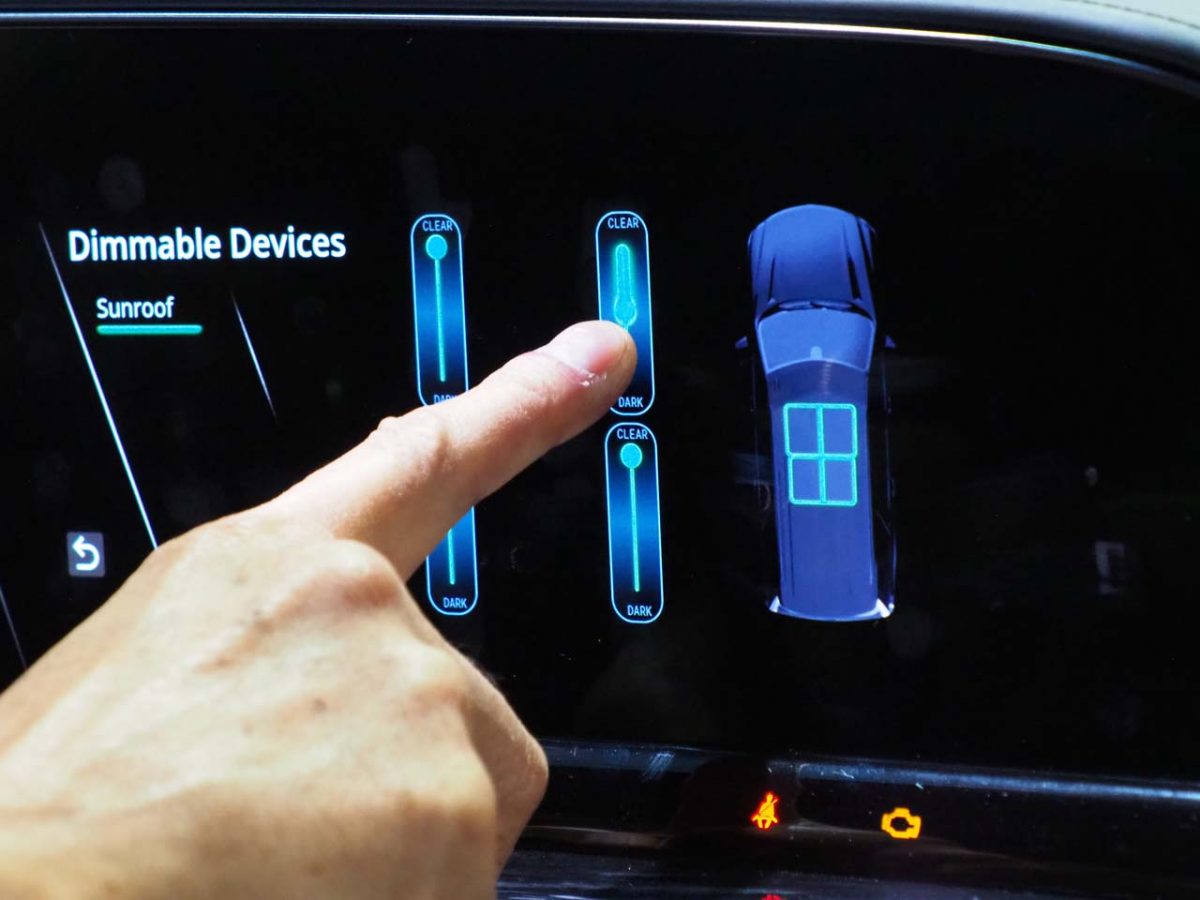

そのジェンテックスがCES 2025で披露したのが、調光可能なサンルーフやサンバイザーなど、大面積の調光デバイスです。今回の出展では初めて大型パノラマサンルーフ用として新しい調光フィルム技術のほか、警告や通知機能を備えた自動防眩サンバイザーを発表しました。特にサンルーフでは、ブロックごとに分けて調光できるなど、その使い勝手の良さに魅力を感じました。

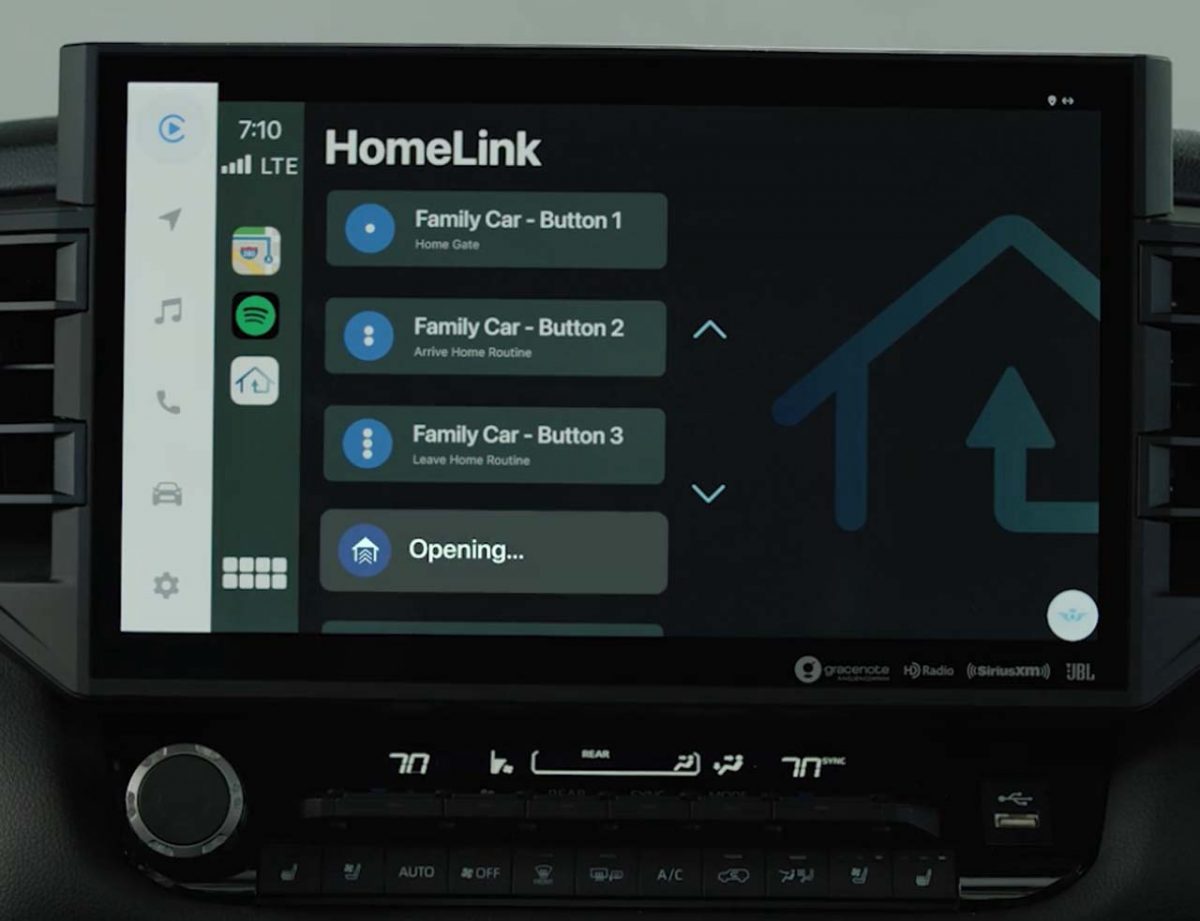

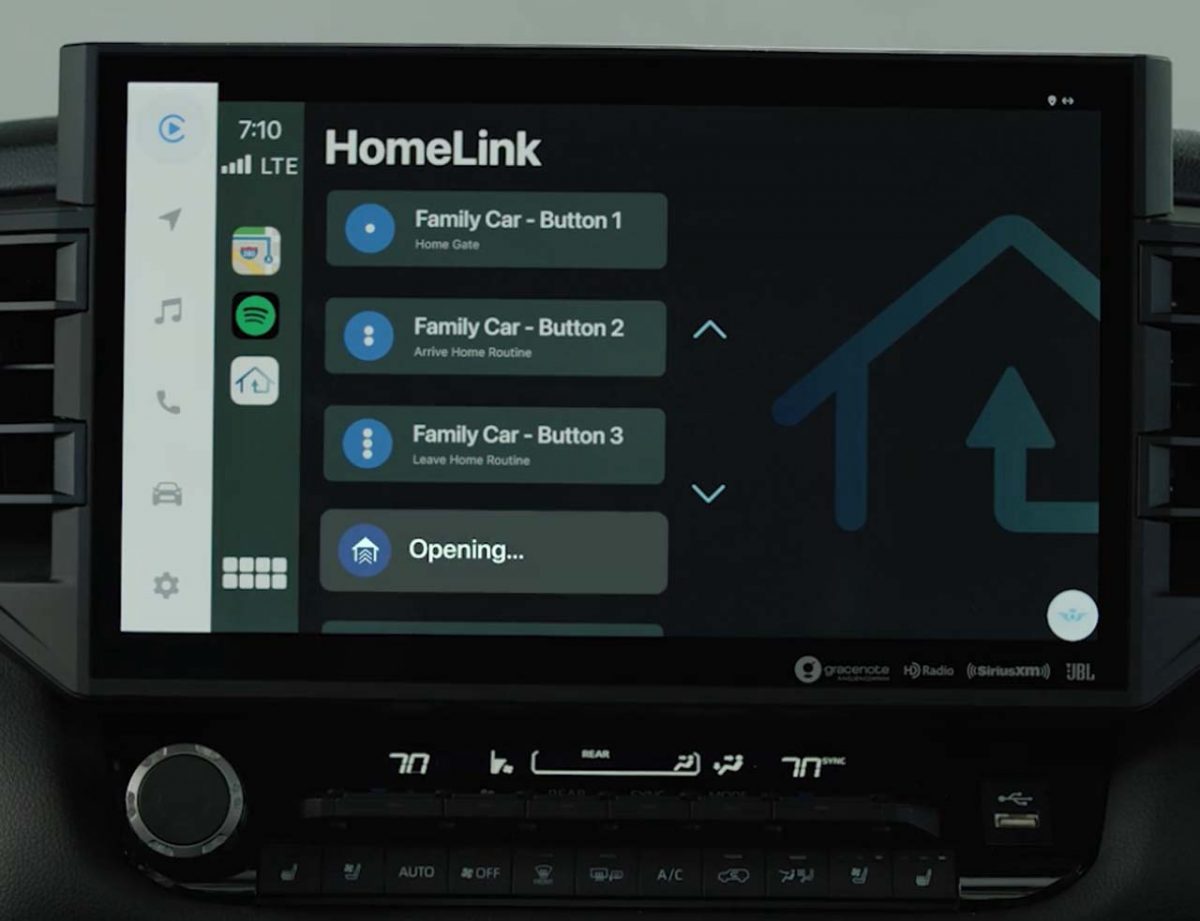

アメリカでは普及著しいカー・ツー・ホーム・オートメーションシステム「HomeLink」の最新バージョンも発表されました。このバージョンではApple CarPlayやAndroid Autoに対応し、アマゾンやサムスン・スマート・シングスなどの主要スマートホーム製品を操作できるのが最大のポイント。さらに、スマートフォンや車両統合アプリを介してWi-Fi接続されたガレージドアを操作できることも大きな魅力となっているようです。

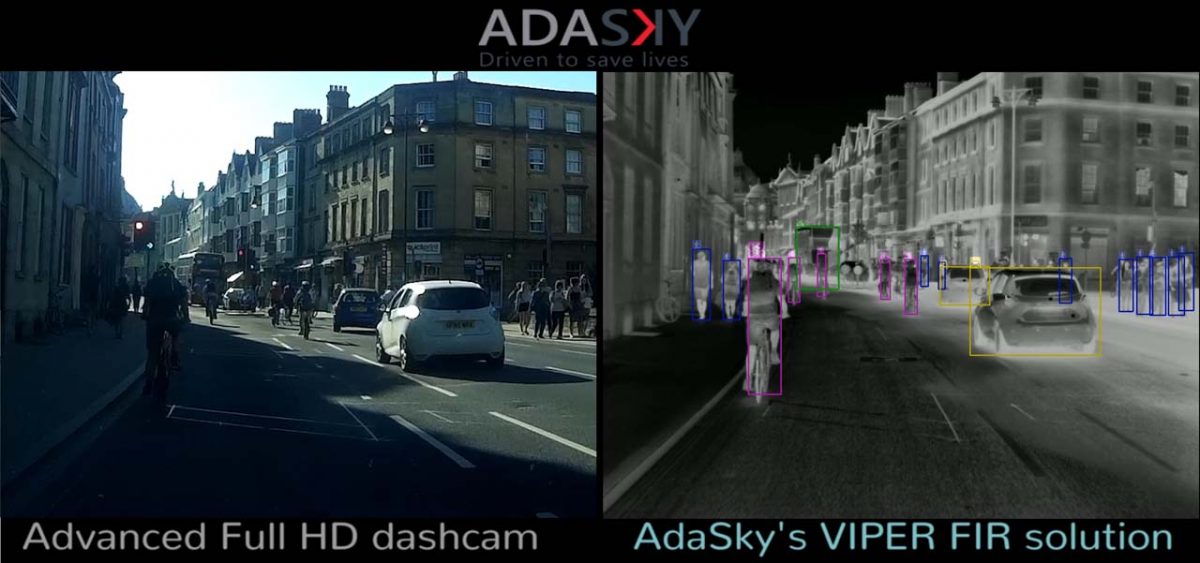

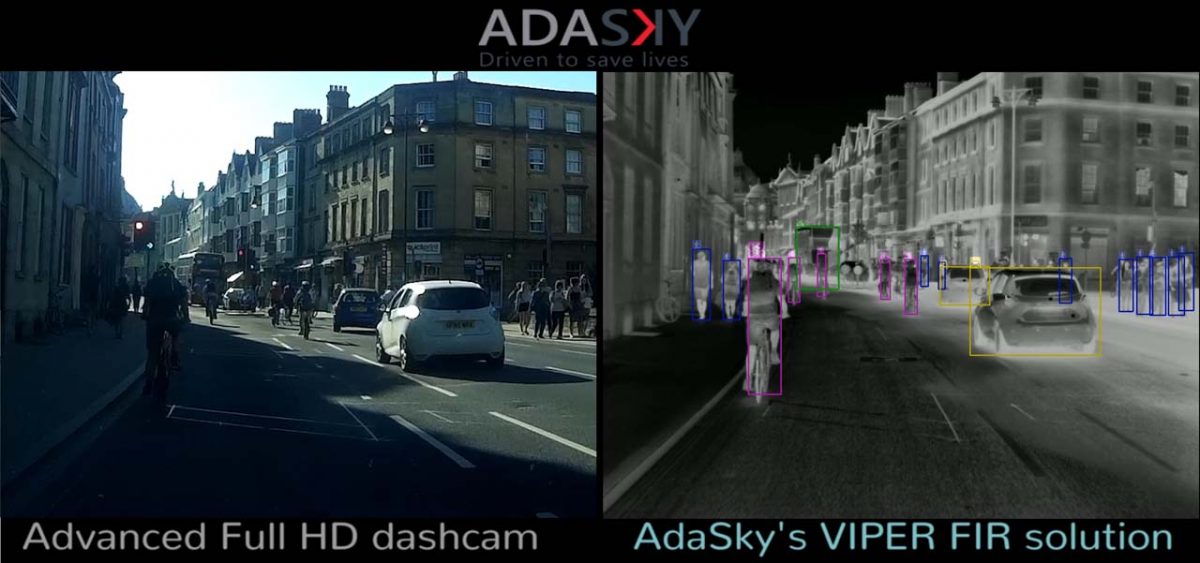

もう一つ紹介しておきたいのが、赤外線イメージング技術により夜間での歩行者検知に役立つ自動緊急ブレーキシステムです。

実は米国運輸省の道路交通安全局(NHTSA:ニッツァ)では、2029年までに昼間と夜間の双方で歩行者を検知して自動的にブレーキをかけるシステムの搭載を義務付けます。すでに多くのクルマが昼間検知を採用していますが、問題となるのは夜間検知。規則ではほぼ真っ暗な状態での検知が義務付けられており、従来のセンサーではここに大きな課題が生まれているのです。

ジェンテックスではここにイスラエルのADASKYの技術を使い、遠赤外線カメラによる検知を行うこととしたのです。高解像度カメラと認識システムが物体や生物を検知でき、何よりも逆光や悪天候にも強いのがメリットです。遠赤外線を使うシステムは他メーカーも開発を急いでおり、遠赤外線はセンサーとして大きく注目されていきそうです。

【フォトギャラリー(画像をタップすると閲覧できます)】

↑測定中の様子。手首を心臓の高さに合わせることで精度を保ちます

↑測定中の様子。手首を心臓の高さに合わせることで精度を保ちます