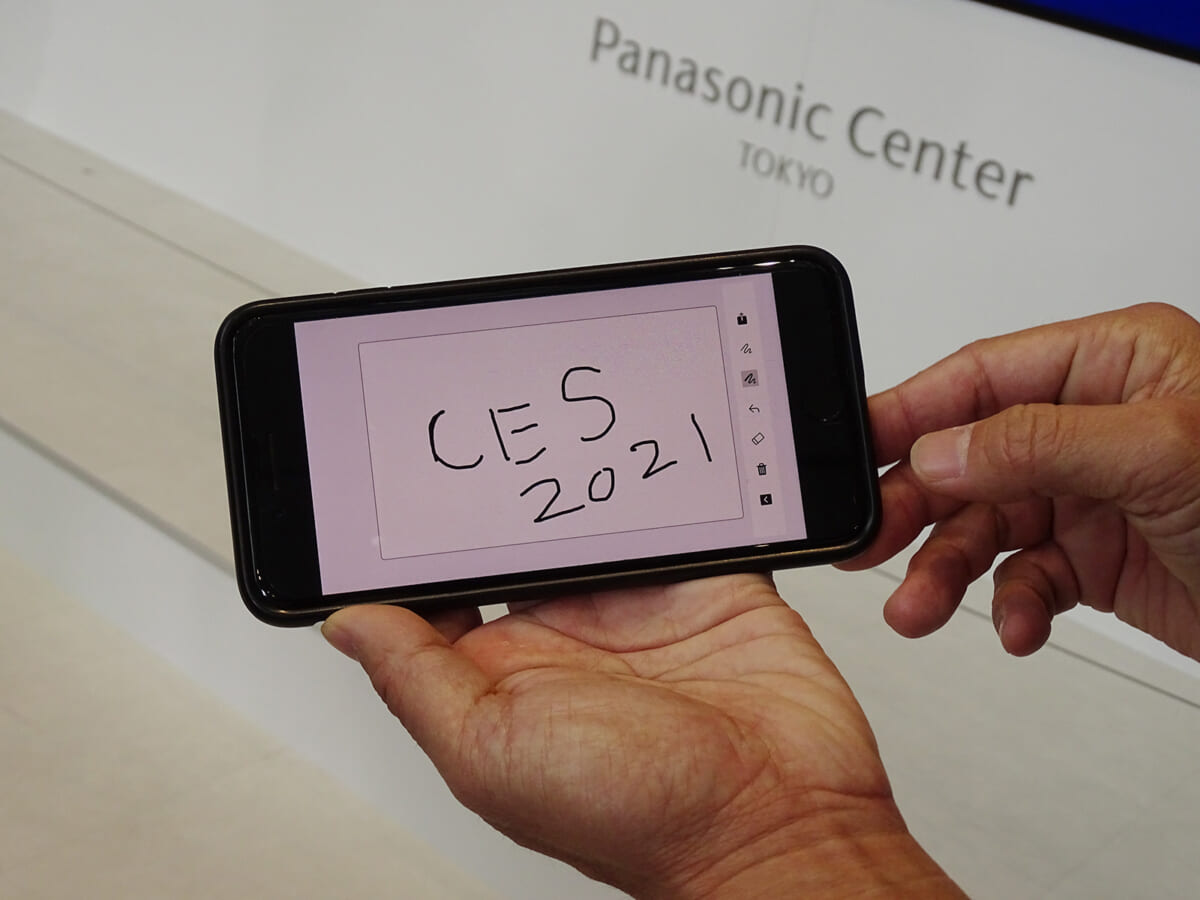

2021年は全面オンラインで実施された世界最大のエレクトロニクスショー「CES」にボーズ・オートモーティブが出展。ヘッドホン・イヤホンの開発により培ってきたアクティブ・ノイズキャンセリング機能を自動車向けに最適化して、静かな車内空間を実現する新技術を紹介していました。

2021年内に発売が計画されている「ボーズのノイキャン技術を搭載する静かなクルマ」の開発状況をレポートしていきます。

すべてのクルマにとって魅力的な「静かな車内空間」を実現する技術

新型コロナウィルス感染症の影響が世界中に広がる以前、CESは自動運転車に関連する先進エレクトロニクス技術の話題で大いに盛り上がっていました。2020年1月初旬にリアル開催されたCESの展示会場は、自動運転技術を搭載する自動車と関連する技術が広大な展示スペースを所狭しと言わんばかりに埋め尽くしていたものです。

ところが今年のCESは残念ながら自動車産業からの出展が大幅に減っていました。特に公共交通手段として自動運転車両に“相乗り”して活用するシェアカーの未来展望は、疫病の影響を受けて今後大きな軌道修正が必要になりそうです。

自動車関連の出展が減った中で、今年もCESに出展したボーズ・オートモーティブが現在商用化に向けて開発を進めている「Bose QuietComfort Road Noise Control(RNC)」は、ボーズのオーディオ用ヘッドホン・イヤホンに搭載するアクティブ・ノイズキャンセリング機能を応用して、自動車の走行時に発生する不快なノイズを消すという、すべての自動車にとって有益になりそうな先進技術です。その仕組みから解説したいと思います。

Bose QuietComfort RNCの仕組みを解説

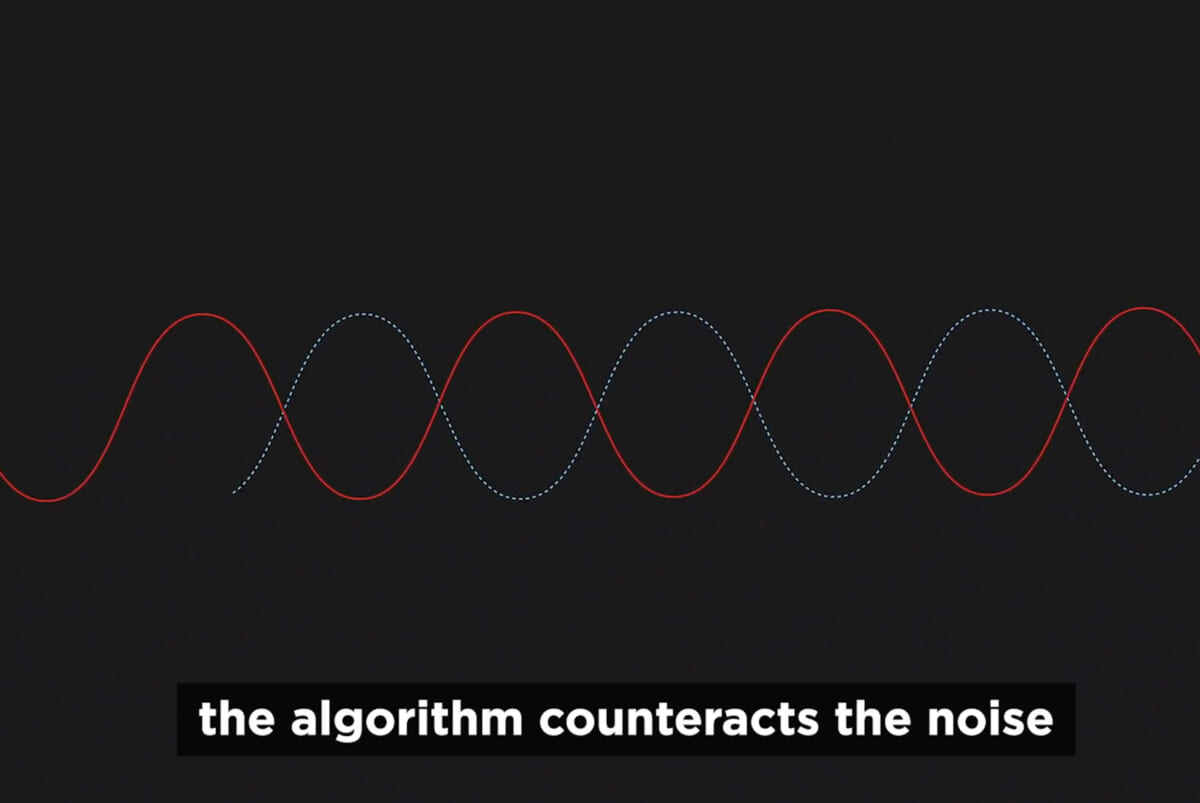

Bose QuietComfort RNCは、ボーズが快適なドライブを実現するための音響技術をパッケージにした「Active Sound Management」に新しく加わる、自動車向けのアクティブノイズキャンセリング技術です。自動車のパワートレイン(動力基幹部)に由来する不快なノイズを、オーディオシステムから発生させた逆位相の波形をぶつけて軽減する「Engine Harmonic Cancellation(EHC)」と、エンジンサウンドの特定音域を増幅して活き活きと聴かせる「Engine Harmonic Enhancement(EHE)」の技術がパッケージに含まれています。EHCは今から10年前、2011年に海外で発売されたキャデラック「Escalade」やインフィニティ(日産の海外ブランド)の「M」に初めて採用され、搭載車種が増え続けています。

EHCが普及する中で、運転中に発生するノイズをもっと効果的に消せる技術に対する期待も多くボーズ・オートモーティブに寄せられてきました。特に2000年代以降、ポータブルオーディオではQuietComfortシリーズのヘッドホン・イヤホンが大きな成功を収めていたことから「この技術を自動車にも載せてみてはどうか」という声が高まり、これを受けて2019年のCESでBose QuietComfort RNCが発表されました。

従来自動車内の静音性能を高めるための工夫は吸音材や防音・防振材などをシャーシに追加するアプローチが中心でしたが、伴って車体が大きく・重くなってしまったり、ハンドリング性能や燃費が落ちる等のトレードオフが付きまといました。

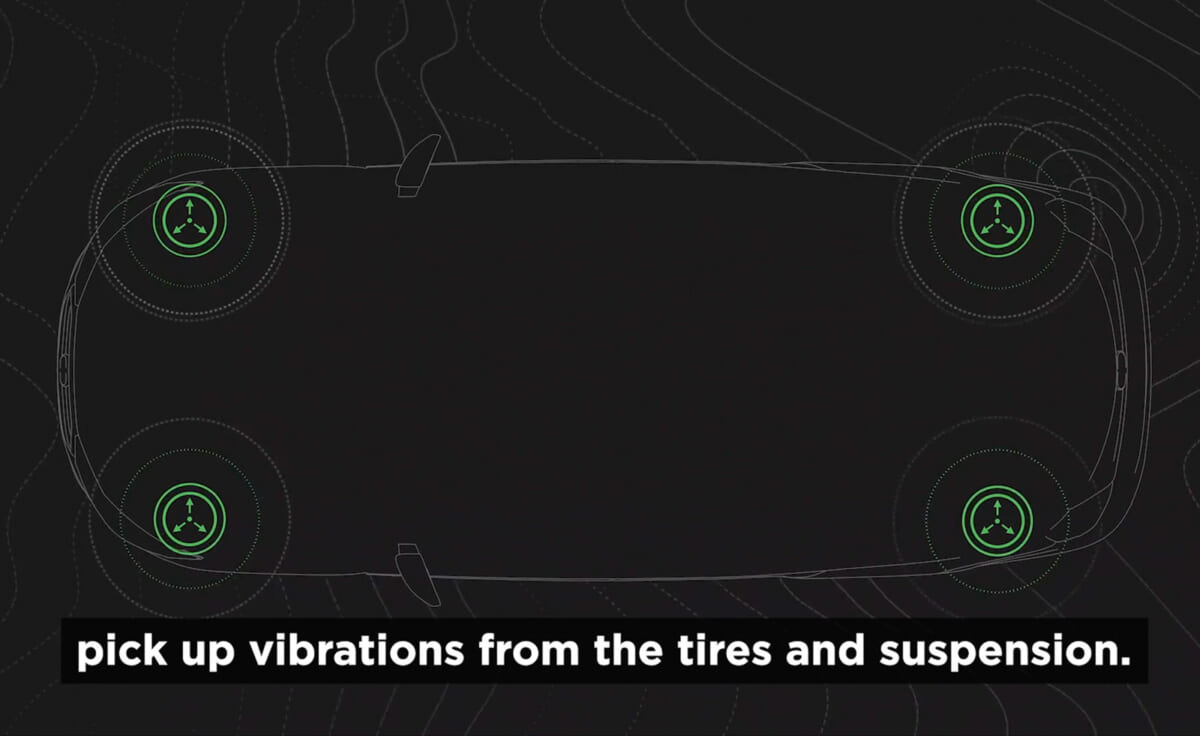

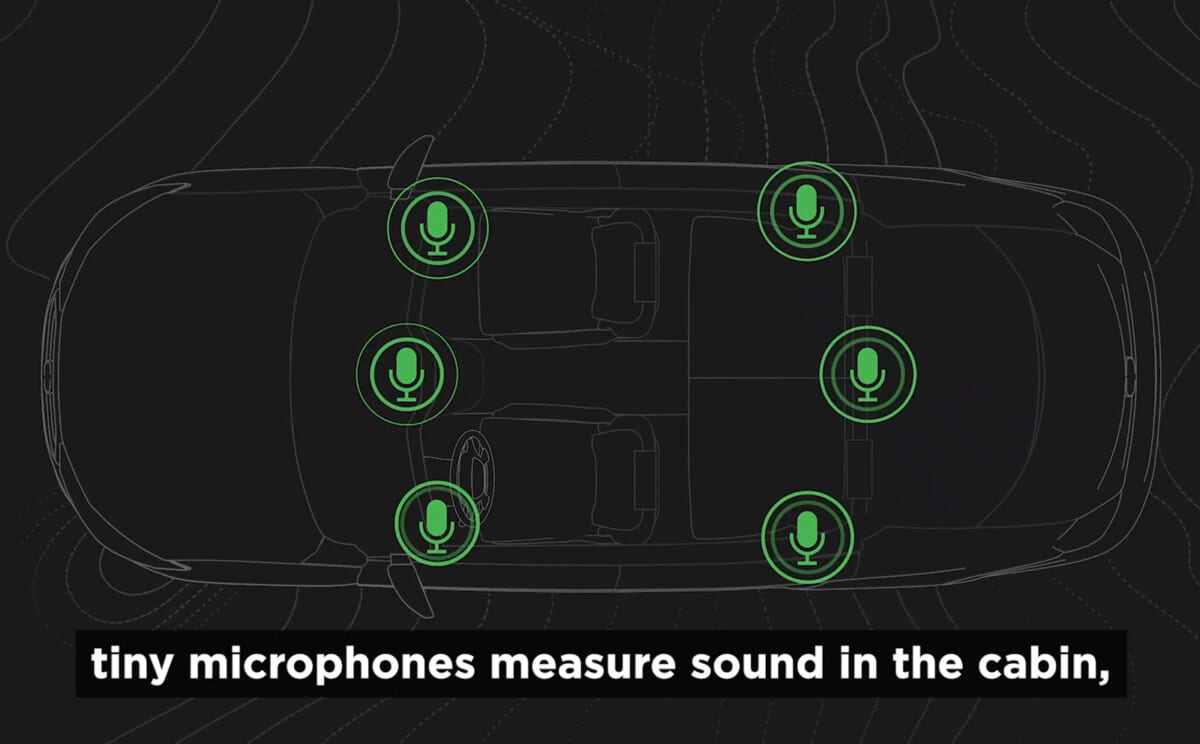

ボーズのQuietComfort RNCの技術は路面の凹凸やタイヤのコンディション、自動車の振動によって発生するノイズを消すことを第1のターゲットに置いています。4つの車輪に組み込まれる加速度センサーの情報と、車内に配置されるマイクが集音したノイズをデータとして集めて独自のアルゴリズムにより解析。ノイズと逆位相の波形を生成してカーオーディオシステムから発信することで不要なロードノイズを効果的にキャンセルします。

これから5Gの普及が進むと、多くの自動車がモバイルネットワークに接続される“コネクテッドカー”になり、クルマの中で音楽や映画などエンターテインメントコンテンツが快適に楽しめるようになると言われています。QuietComfort RNCのような自動車のためのアクティブ・ノイズキャンセリング技術が普及すれば、5G時代のカーエンターテインメント環境は今よりもっと快適さを増すのでしょう。静かな車内で大声を張り上げることなく会話を交わしたり、AI搭載エンターテインメントシステムの音声操作もスムーズにできるはずです。

ボーズのアクティブ・ノイズキャンセリング機能を搭載するヘッドホン「Bose Noise Cancelling Headphones 700」には、ユーザーがアプリを使って消音レベルの強弱を変えられる機能や、ヘッドホンを装着したままリスニング環境周囲の音を聴くための外音取り込み機能が搭載されています。これらの機能は自動車向けのQuietComfort RNCの技術にも組み込まれるのでしょうか。

メールによりボーズの担当者に取材したところ、QuietComfort RNCは自動車メーカーとボーズが安全性を考慮しながら各車種ごとに最大の消音効果が得られるように車内の音響空間を設計して組み込まれるため、ノイズキャンセリングの効果をドライバーが選択・変更する機能は設けられない(必要ない)そうです。また走行音以外のクラクションや緊急車両のサイレンなど、安全走行のために必要な音は消音されないアルゴリズムになっていることから、外音取り込みに相当する機能も付いてきません。この辺の使い勝手の良し悪しは実際の車に試乗した時にぜひ評価してみたいポイントです。アメリカと日本とでは交通事情が異なっていたり、ドライブしながら気を配るべき音の種類も違うはず。日本の自動車メーカーと連携した入念なローカライゼーションも必要になるでしょう。

搭載車は2021年末までに誕生予定

2019年にボーズがQuietComfort RNCの技術を初めて発表した時点では、2021年末までにQuietComfrot RNCを載せた自動車が発売されるという見通しが語られました。

2021年を迎えて、現状開発の進捗状況はどうなっているのかボーズの担当者に訊いてみましたが、今のところはまだ「鋭意開発中」であるという回答が返ってきました。現在Bose Active Sound Managementを採用する日産、マツダの今後のアナウンスにも引き続き注目しましょう。

QuietComfort RNCはボーズのカーサウンドシステムを搭載していない車両の場合でも、設計段階から協業して綿密にチューニングを練り上げることによって同等の効果が得られるシステムをインストールできるそうです。

ボーズはまた車載サウンドシステムのマネージメントソフトウェア「AudioWeaver」を手がけるDSP Concepts社のようなデベロッパとも連携を図りながら、QuietComfort RNCによるノイズキャンセリング効果を様々な環境で、よりシンプルに実現するソフトウェアソリューションの展開にも力を入れています。

2020年のCESでは、ソニーやドイツの老舗オーディオメーカーであるゼンハイザーが車載向けのイマーシブオーディオ技術を発表して脚光を浴びました。この先、自動運転技術の進化に伴って、ドライバーや同乗者が車内でエンターテインメントコンテンツを視聴したり、リモートオフィスのように車中空間を活用しながら自由に過ごせる未来が来るとも言われています。疫病の流行によって未来のモビリティサービスの価値観もいま変容を求められていますが、例えドライブに専念する場合でも心穏やかに過ごせる静かな車中空間には絶対的な魅力があると言えます。実際のクルマに乗りながらQuietComfrot RNCの実力を体験できる日が待ち遠しい限りです。