「Nintendo Switch 2」「PowerShot V1」「Qobuz Connect」など、2025年下半期のデジタルシーンでヒット確実な10アイテムを専門家が徹底解説。

【私たちが解説します!】

■テクニカルライター・湯浅顕人さん

PC&AV、デジタルガジェットを軸に本誌をはじめ他媒体に寄稿。最近ではアウトドアやゲームの記事を手がけるなど、マルチに活躍する。

■カーITジャーナリスト・会田 肇さん

自動車専門誌の編集を経てフリーに。カーナビやドライブレコーダーからデジタルガジェットまで、幅広くこなす。

■モバイルライター・井上 晃さん

スマートフォンやタブレット、スマートウォッチなどを軸に新製品やサービスを取材。雑誌やウェブメディアなどに寄稿する。

■AV評論家・藤原陽祐さん

新聞記者、専門誌編集を経てフリーに転身。最新技術や新製品などの情報、市場動向に詳しく、的確な評論には定評がある。

【Nintendo Switch 2】2025年度の予想販売台数は1500万台!(※1) 当面は世界的に品薄が続き見込み

任天堂

Nintendo Switch 2

4万9980円(日本語・国内専用)

前モデル発売から8年ぶりとなる新作。7.9インチの高精細タッチディスプレイと256GB大容量ストレージの搭載など話題が豊富だ。6月5日に販売開始されたが、入手は至難の業。同社では今年度の全世界での販売台数を1500万台と予測している。

※1:任天堂 3月期決算説明会より

別売のカメラ(5980円)をつないで、フレンドと表情を共有しながらゲームチャットを楽しめる。

好みの角度で固定できるフリーストップ式を採用し、見やすい角度に自由に傾けてゲームをプレイできる。

左右どちらもマウスとして使える。

【ココがヒット確定の根拠】Switchファン心理の連鎖で即買いユーザーが続出!?

「これまでの任天堂製品の実績から“買って損はない”という確信を持てること、そしてマルチプレイゲームが多く“周囲が買ったら自分も買いたい”という連鎖で、即買いする人が多そう」(テクニカル・ライター湯浅顕人さん)

【OPSODIS 1】クラファンサイトで100万円の目標に対し支援総額9億超え

鹿島

OPSODIS 1

7万4800円

ヘッドホンの没入感とスピーカーの臨場感を掛け合わせた新感覚の3Dサラウンドが体感できる立体音響スピーカー。大手ゼネコンの鹿島が開発し、クラウドファンディングで公開したところ、約1年で支援総額9.2億円を超える支援を集める人気となった(※2)。

※2:プロジェクトは終了。終了後の一般販売は未定

コンパクトながら高精細でパワフルな音質を実現する。

ボタンは5つのみで、暗所でも直感的に操作可能。

【ココがヒット確定の根拠】音響のプロが開発した3D音響を手軽に楽しめる

「多くの音響施設の設計・施工を行ってきた鹿島が、そのノウハウを生かして開発。音質面の妥協を排しており、相当期待が持てる。現在発送まで約1年待ちだけに、早期の一般販売に期待」(AV評論家・藤原陽祐さん)

【ウェアラブル血圧計】前モデルと比べ同時期の販売数は約10倍! グローバルでは100万台以上を販売

ファーウェイ・ジャパン

HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計

実売価格6万280円

日中と夜間(※3)に自動で血圧を測定可能な、自動血圧モニタリング機能を搭載したスマートウォッチ。内蔵する血圧計は、日本の医療機器認証を取得している。視認性の高い1.82型の有機ELディスプレイを装備。

※3:夜間の自動測定は医療機器認証未取得

【ココがヒット確定の根拠】スタイリッシュ&簡単に血圧測定ができるモデル

「見た目・装着感ともにスマートで、個人的にも測定精度に納得できた一台。クラファンで1億6000万円以上を集め、グローバルで110万台以上を販売するなど、国内でも定番化しそう」(モバイルライター・井上 晃さん)

【PowerShot V1】4月の発売を待たずに注文が殺到

キヤノン

PowerShot V1

実売価格14万8500円

手軽に本格的な動画・静止画撮影を実現するコンデジ。大型の1.4型CMOSセンサーを搭載することで、高画質・高感度を実現した。発表後、カメラファンやブロガーから注目を集め、発売日前に注文が殺到した。

カメラ内部で生じた熱を伝導して放出するので、4K30Pでも2時間以上の長時間撮影が可能だ。

天面(軍艦部)にマイクのノイズをカットする付属のウインドスクリーンをセットする。

【ココがヒット確定の根拠】本格映像をアップしたいブロガーたちに支持される

「Vlogを公開する人が増える一方で、本格的な動画をアップしたい人はスマホ撮影では物足りない。コンパクトながら動画撮影に特化した本機は、そんな人たちから注目されそうです」(テクニカルライター・湯浅顕人さん)

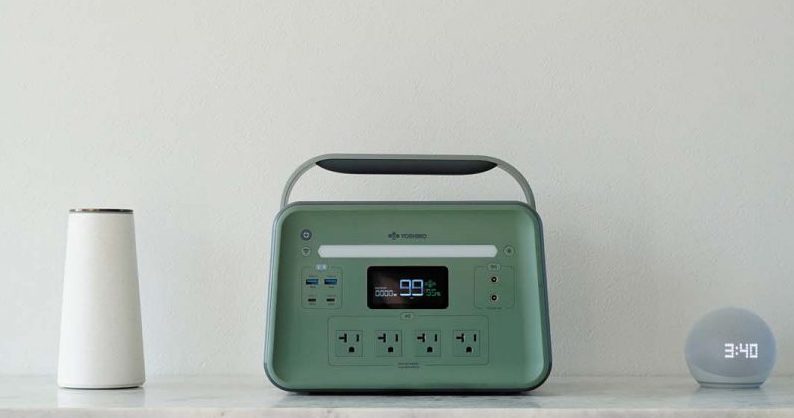

【次世代ポータブル電源】先行予約販売分は発売日前に完売し年内5000台以上の販売を目指す

ヨシノパワージャパン

YOSHINO B1200 SST

直販価格10万9900円

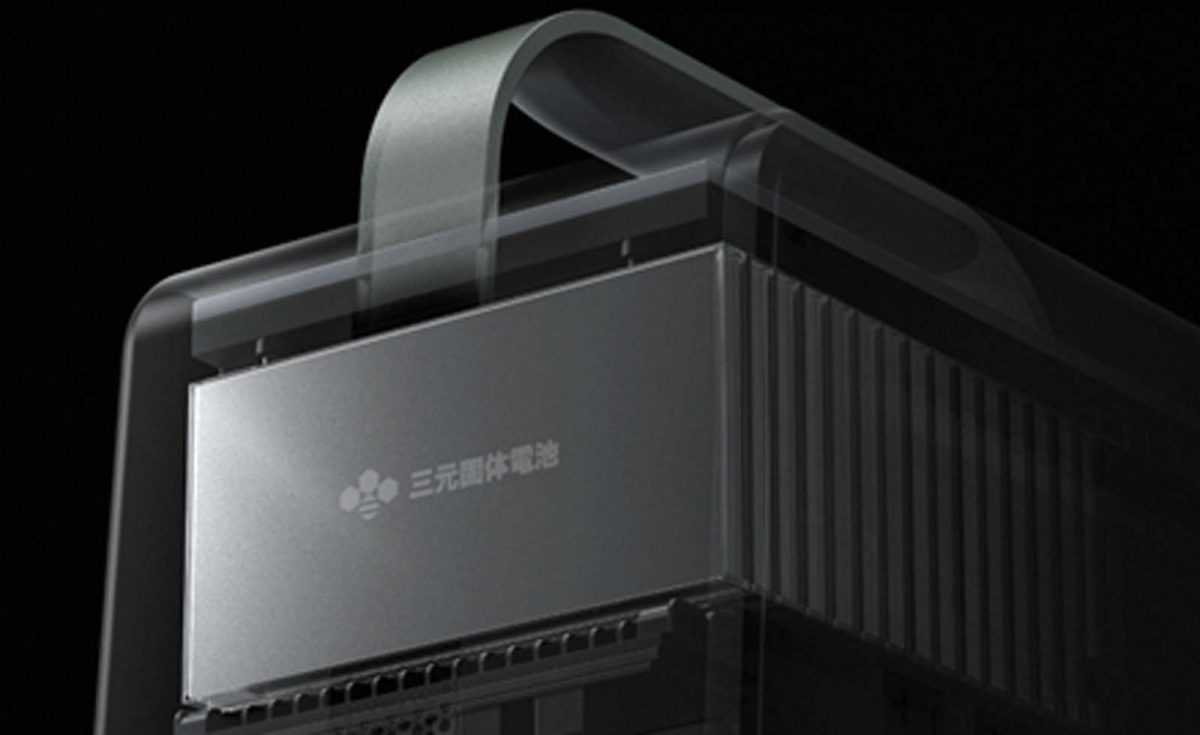

ニーズの高い1kWh(1000Wh)帯の容量を、世界最小クラスで実現したポータブル電源。従来のポータブル電源が苦手としてきた極低温環境や過酷な使用条件でも安定した性能を発揮する。人気の高まりに乗って、前製品比5倍の数量を目標にするという。

本製品には圧倒的な安全性を実現した三元固体電池を採用。

各出力の制御にも対応する。

【ココがヒット確定の根拠】“ポタ電”人気が高まるなか世界最小の1kWhが話題に

「高温環境下でも発火リスクが少ないとされ、夏場の扱いでもあまりセンシティブにならなくて良いのが最大の魅力。先行予約販売分が完売するなど、既に注目度はかなり高めです」(モバイルライター・井上 晃さん)

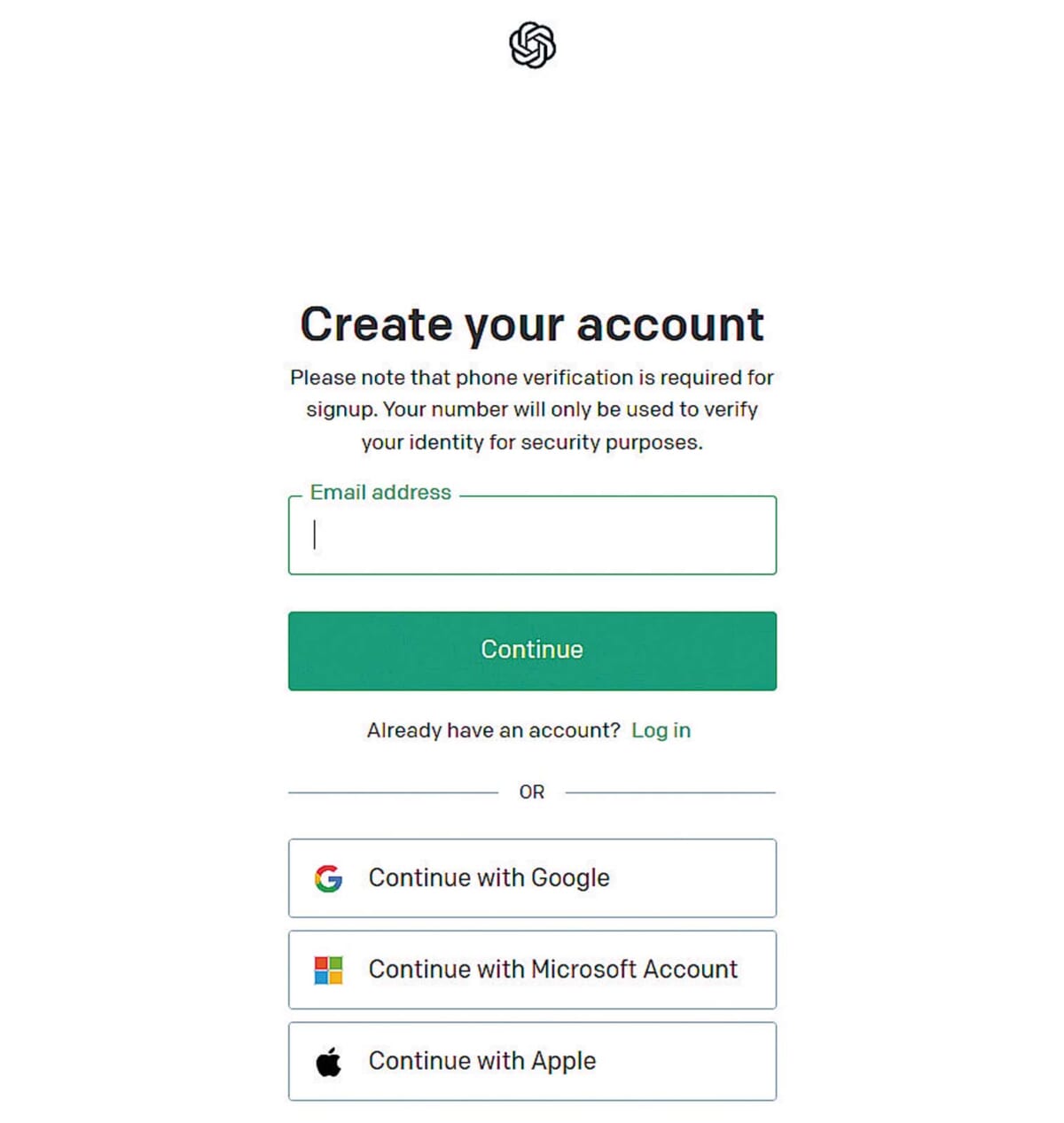

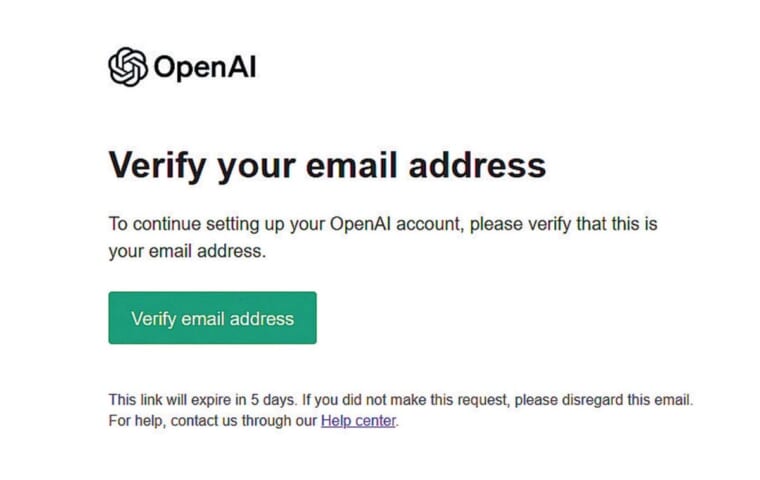

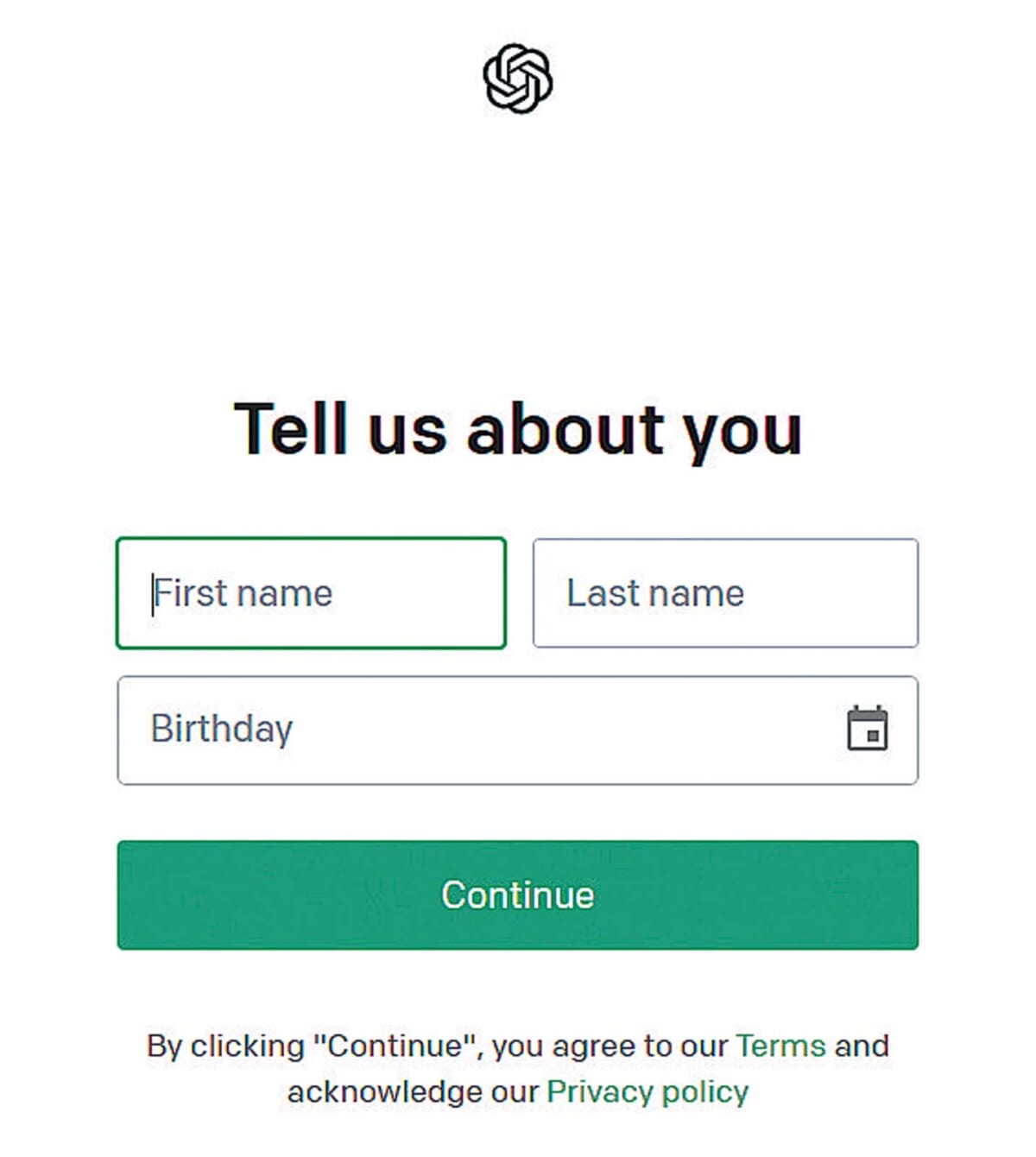

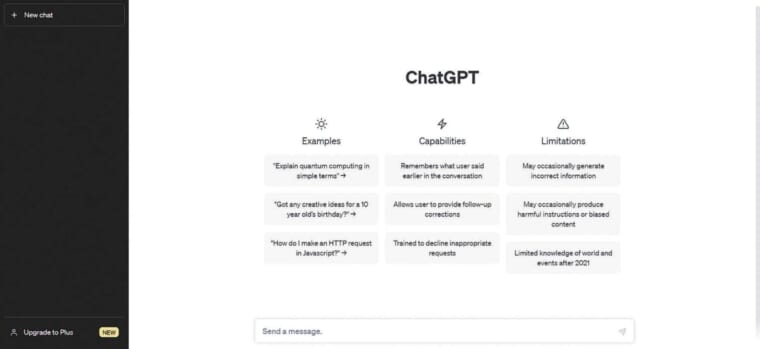

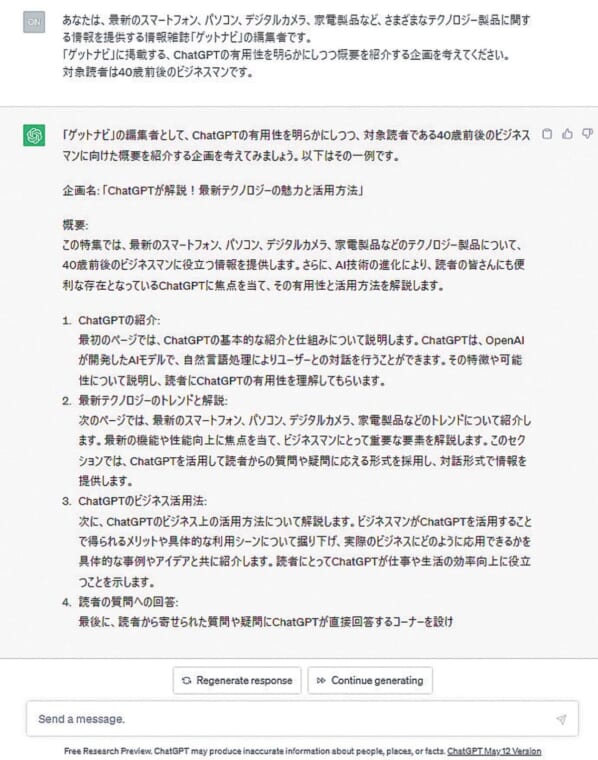

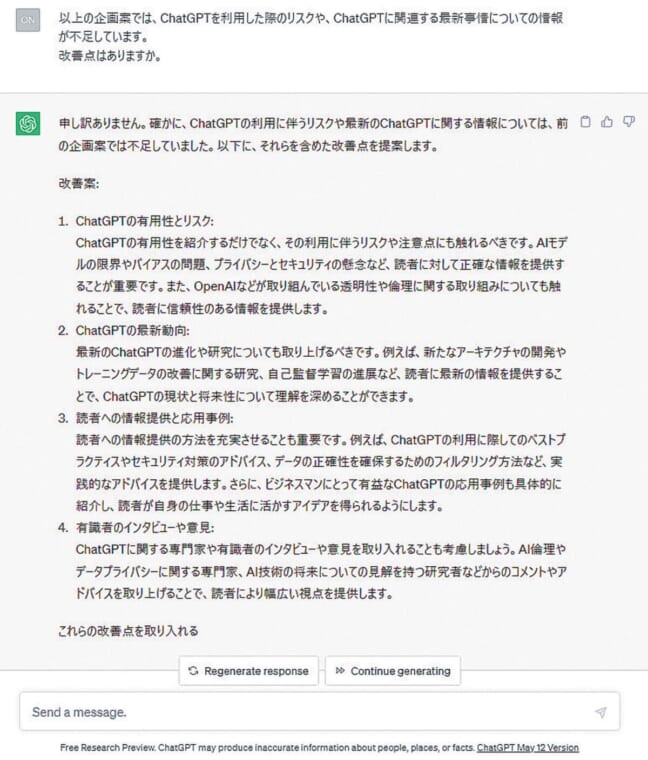

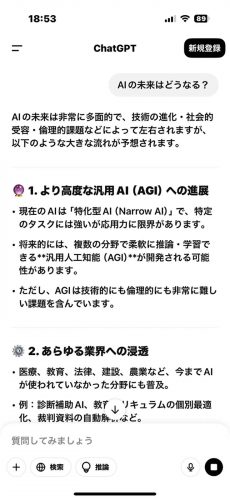

【さらに進化するAI】生成AI主要プレーヤーが本腰を上げいよいよ成長期に突入!

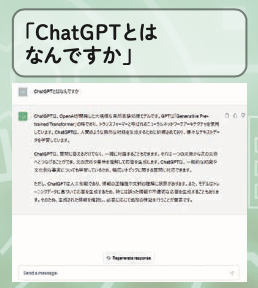

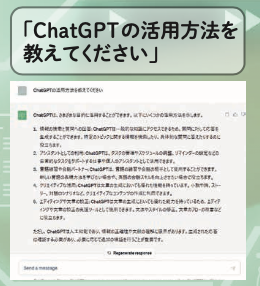

自然な会話や独創的な文章生成を得意とする

OpenAI

ChatGPT

高度な自然言語処理を備え、人間のような対話が可能なAIチャットボット。幅広い知識を持ち、教育・医療・プログラミングなど多様な分野で活用されている。

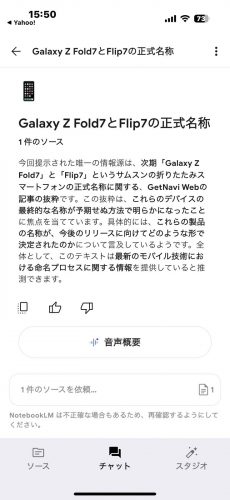

PDFやWebページを統合し要約や質問応答できる

Google

NotebookLM

PDF、ウェブサイト、テキスト、音声など様々な形式の資料をアップロードすると、AIがその内容を理解して要約や分析。情報整理を効率化し、学習やビジネスに活用できる。5月にリリースされたスマホ版は、オフライン閲覧も可能で、移動中も効率的に活用可能。

プライバシーを守りながらAI機能を提供する

Apple

Apple Intelligence

プライバシー重視のAIアシスタントで、Siriの強化、メール要約、ChatGPT連携、画像生成などが可能。通知の優先順位付けやSafariの要約機能も搭載し、同社製品との統合性が高い。

WordやExcelとの連携で仕事を効率化する

Microsoft

Copilot

会話型AIアシスタント。Microsoft 365と統合され、WordやExcelなどでの作業をアシストする。業務効率化に特化し、文書作成・データ分析・メール要約が可能だ。

長文処理や推論能力が向上Googleの機能との連携も◎

Google

Gemini

テキスト・画像・音声・動画を統合的に処理可能なマルチモーダルAI。最新版では推論能力が向上し、複雑な問題解決や創造的なコンテンツ生成が強化された。業務に活用する企業も多い。

【ココがヒット確定の根拠】映像生成や情報整理など様々な用途で進化していく

「黎明期から成長期に移行し、多くの用途で実用に耐えるほどに。ChatGPTの 『Sora』、Geminiの『Veo』、Notebook LMの『音声概要』など、動画や音声の生成機能も出揃い、用途も広がります」(モバイルライター・井上 晃さん)

いまやテレビも生成AIと連携する時代

TVS REGZA

4K Mini LED液晶レグザ Z770Rシリーズ

実売価格24万2000円(55V型)

生成AIを活用した「レグザ インテリジェンス」を搭載。AIと対話をしながら、見たいコンテンツを探したり、オススメ作品を提案したりしてくれる。さらに映像の最適化や、音声のカスタマイズなども可能だ。

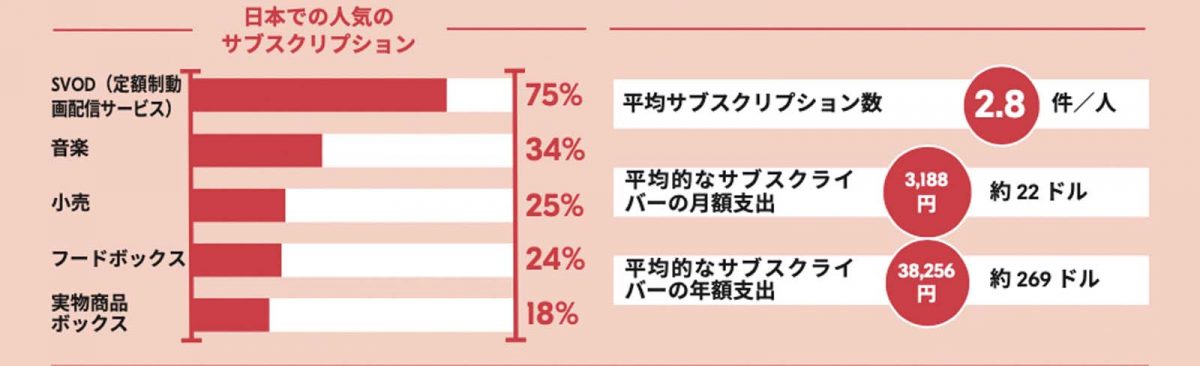

【スーパーバンドリング】今後5年間で400%成長すると予測されている注目のサービス

複数のサブスクサービスを一括管理できるプラットフォーム。動画配信、音楽、ゲーム、クラウドストレージなどを統合的に契約・管理でき、支払いの簡素化やコスト削減が可能になる。日本では通信キャリアが導入を進めているが、これからが本格的な展開となる。

【ココがヒット確定の根拠】欧米では一般的なサービスで日本での普及も時間の問題

「日々増え続けるサブスクを一元管理。加入者がすべてのサービスを一元的にアクセス、管理、支払いできるので、管理に伴うストレスも軽減されます。“5年で400%成長”の目標も納得」(カーITジャーナリスト・会田 肇さん)

【Pebblebee】iOS/Android双方への対応と精度の高さでランキングの上位を狙う

ソースネクスト

Pebblebee

直販価格4980円

Appleの「探す」とGoogleの「デバイスを探す」に対応するスマートタグ。「クリップ型」「カード型」「タグ型」をラインナップし、取りつけるモノに合わせてチョイスできる。いずれも充電式のバッテリーを搭載し、1回の充電で最大8〜18か月(形状によって異なる)の連続使用が可能だ。

どちらか一方を選んで使用する。

【ココがヒット確定の根拠】“スマホを探す”便利さをどんなものにも活用できる

「スマートウオッチが普及し“スマホを探す”機能の便利さが知れ渡り、それを他の持物にも適用できるスマートタグ。iOS、Android両対応の本機なら、OSを変える機種変にも対応できます」(テクニカルライター・湯浅顕人さん)

【Qobuz Connect】高音質ファンに人気の音楽配信サービスに新機能追加でさらに盛り上がる

Qobuz

Qobuz Connect

Qobuzアプリから対応オーディオ機器へ直接音楽を再生・操作できる機能。Wi-Fi経由でハイレゾ・ロスレス再生が行える。この機能の提供が開始されたことで、Qobuzの利便性が高まるとともに、対応機器も増加し、ネットワークオーディオ市場も活性化しそうだ。

【ココがヒット確定の根拠】Qobuz Connectの登場で音楽サブスク市場が活性化

「Qobuzが提案する『QobuzConnect』がスタートし、オーディオ機器との親和性がグンとアップ。対応する機器メーカーも続々と増え、このフィールドは今後拡大していきそうです」(AV評論家・藤原陽祐さん)

※「GetNavi」2025月8月号に掲載された記事を再編集したものです。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 「Nintendo Switch 2」「PowerShot V1」など、2025年下半期ヒット確実な最新デジタルガジェット10選を専門家が徹底解説! appeared first on GetNavi web ゲットナビ.