部屋の隅や家具のスキマに、デッドスペースができてしまってもったいない……と思うことがあるはず。こうしたスキマを埋めるためのオシャレな家具はさまざまありますが、ピッタリのサイズを探すのは至難の業。DIYで自分だけの家具を作る楽しさを味わいながら、デッドスペースを活用してみましょう。

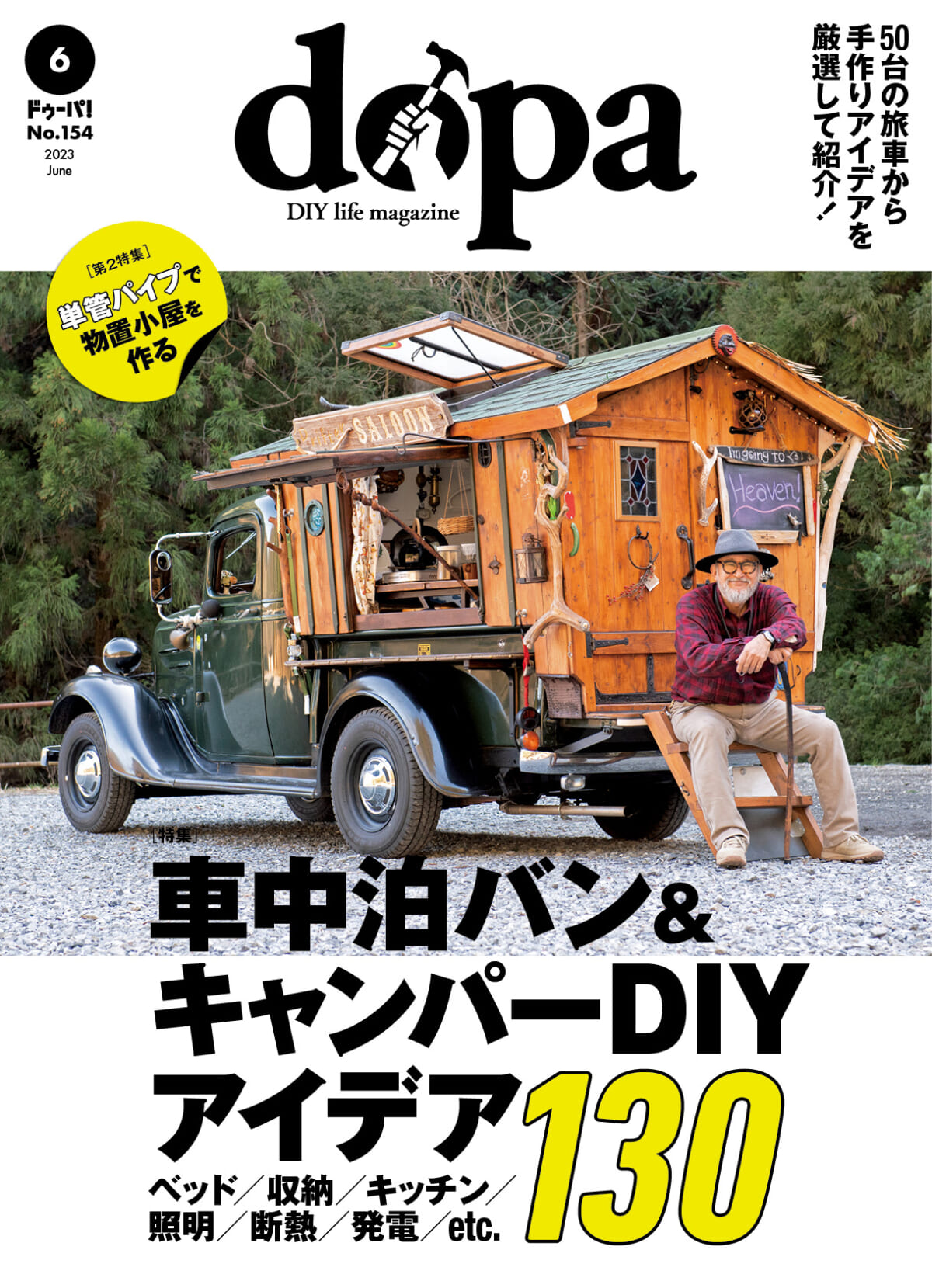

今回はスキマ空間にぴったりのミニ収納棚を製作するコツを、日本唯一のDIY専門誌「dopa(ドゥーパ!)」編集部の中村信之介さんに教えていただきました。

ホームセンターのカッティングサービスと レンタル工房を活用しよう

DIYに挑戦したくても、賃貸のアパートやマンションでは作業スペースが確保できなかったり、電動工具の音が気になったりすることがあります。

「ホームセンターでは、購入した木材を1カット50円程度で直線にカットしてくれるサービスがあります。大きなホームセンターなら、直線以外にも複雑なカットや窓抜き加工、場合によっては鉄材のカットも対応してくれますよ」(「dopa(ドゥーパ!)」編集部・中村信之介さん、以下同)

また、工房を併設しているホームセンターも多いのだとか。

「当日購入した材料の加工なら、ホームセンターに併設されている工房が数時間無料で利用可能です。材料持ち込みの場合は、利用料を払えばOKというところもあります。基本的な金づちやノコギリのほか、卓上糸ノコ盤のような大型機械から、丸ノコ、ジグソー、インパクトドライバーなどの電動工具まで揃っているので、道具を持っていない人は、まずこういった施設を利用してDIYを楽しむとよいと思います。何より、材料が足らなくなったらすぐに買い足しに行けるというのも便利ですよね。

自分に合ったオンリーワンを作れるDIY DIYは、既製品とは違ってお気に入りデザインや色などを選んで、自分だけのオリジナルアイテムを作れることが魅力。簡単に、安く済ませたいというだけなら既製品を購入するのもありですが、ゼロから自分で作り出すことでより愛着もわいて、使い続けることに楽しみも見出せます。

中村さんは、「まず、何のために作るかをイメージすることが大切」と言います。

「どのぐらいの高さが使いやすいのか、何を置くどんなものにしたいのかなどを具体的にイメージしておくとスムーズに設計できます。設計図は、初心者だといきなり自分で書くのは難しく感じるかもしれません。パソコンの基本操作ができれば扱える「設計ソフト」(後述)もありますので、ぜひ活用してみてください」

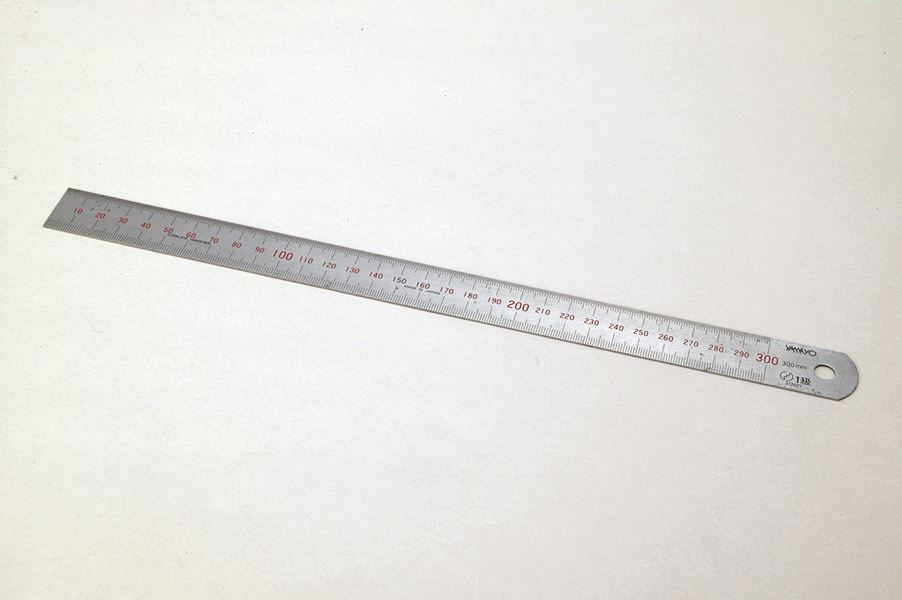

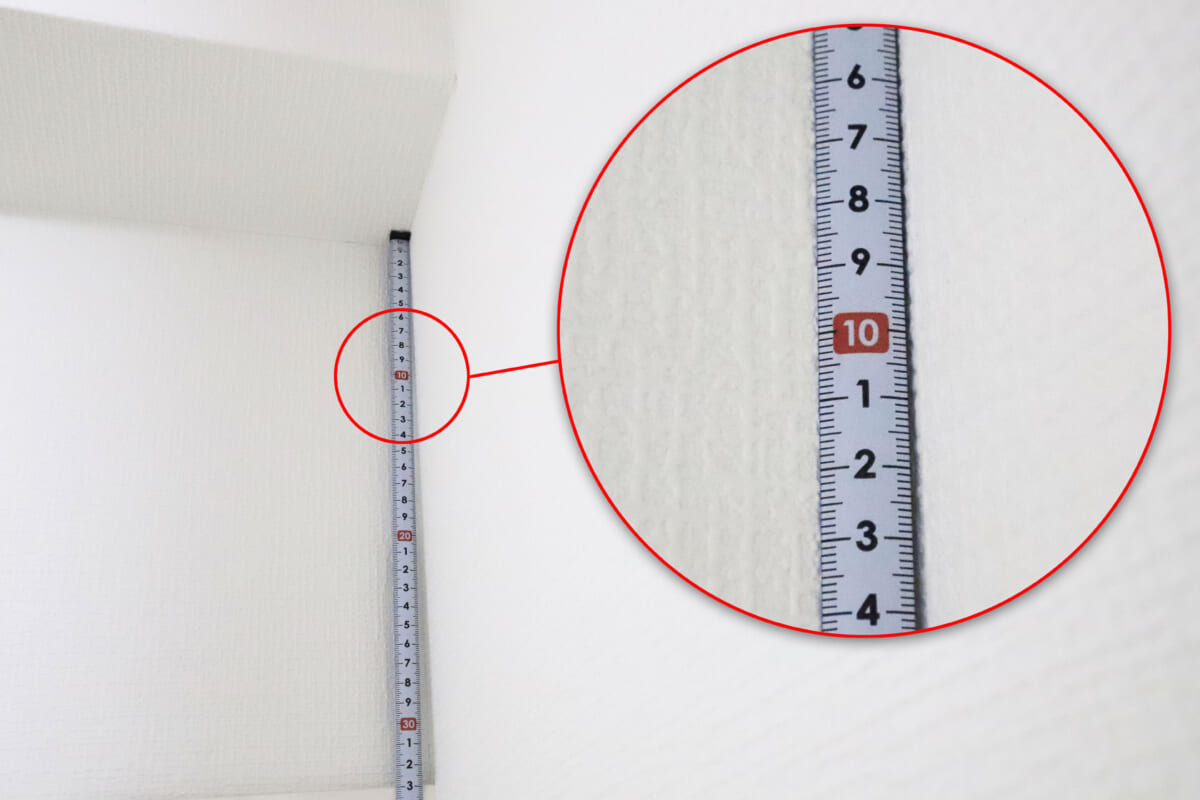

次に、設置場所を正しく採寸しておくのもポイントのひとつです。

「採寸には、「コンベックス」と呼ばれる金属製のメジャーを使うとよいです。先端のツメは前後にカタカタ動きますが、これはコンベックスのツメの厚みによる採寸のズレを防ぐための機能です。ここをしっかりとゼロ基点に押し当てたり引っかけたりすることで、ズレなく測ることができます」

↑薄い金属でできた「コンベックス」

↑コンベックスのツメをしっかりとひっかけて固定すると、誤差なく採寸できます。

部屋のデッドスペースを活用するコーナー用ミニ収納棚の作り方

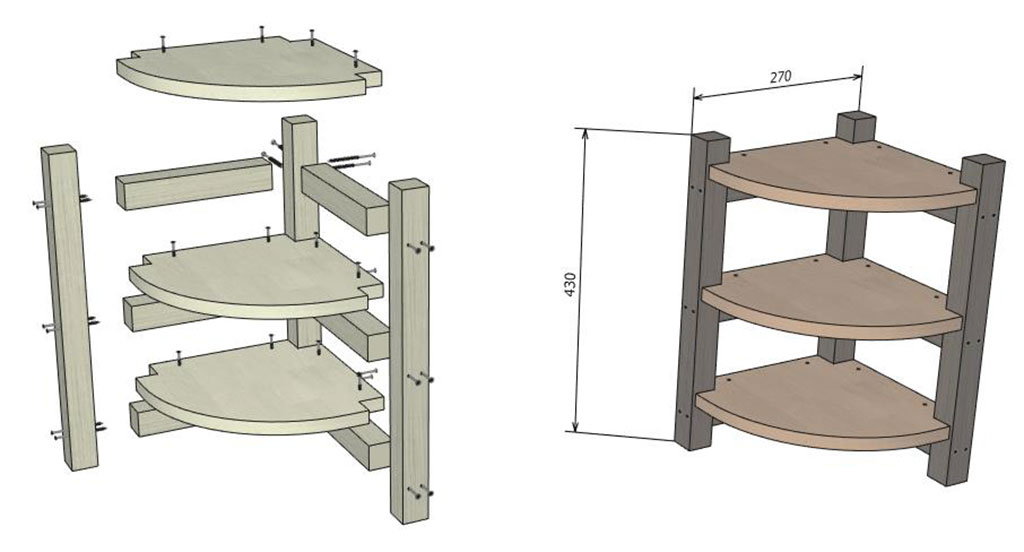

今回は、DIY初心者でも手軽に出来るもの、かつコーナーインテリアにも活用できるものとして、コーナーにすっぽりと収まるミニ収納棚(430mm×270mm)の作り方を教えていただきました。

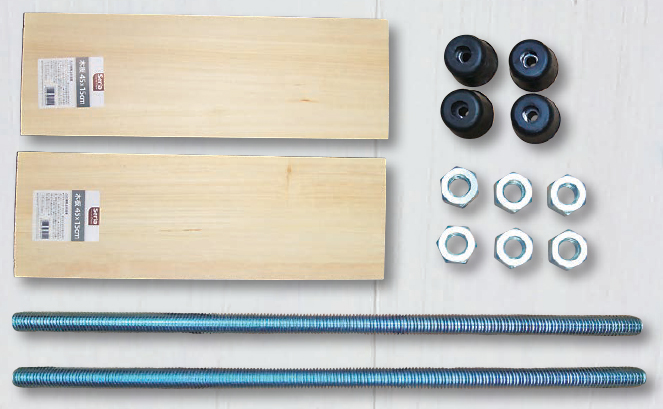

【材料】

木材

工具等

1.木取り図を用意する 。

木取り図とは設計図のこと。この制作に使用したのは、設計アプリ「caDIY3D-X(キャディースリーディークロス)」。ライセンス購入は9800円(税込1万780円)と、少し高く感じるかもしれませんが、3Dの木材や資材をまるで積み木のようにマウス操作で組み上げるだけで設計図を作ることができ、レイアウトのシミュレーションを確認することも可能な便利ツールです。

caDIY3D-X(キャディースリーディークロス):https://cadiy3d.com/wp/

2.木取り図に沿って、木材を切り出す。

天板と柱になる木材を、木取り図の寸法に合わせて切り出します。

3.天板に柱が通る部分の線を鉛筆で下書きする。

鉛筆を寝かせることで木材との間に隙間なく線を引くことができます。

4.棚の天板のカーブ線を下書きする。

円弧の始点・終点・中点を決めて点を打ち、線をつなげていきます。缶などで丁度良いサイズ、角度のものがあれば、それをガイドに下書きしても大丈夫です。

↑カーブの始点に印をつける

↑中点、終点にも印をつける

↑つけた印を線でつなげていく。最終的に切り取った断面は紙やすりで整えていくので、ここはフリーハンドでも大丈夫です。

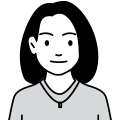

5.クランプで木材を作業台に固定し、下書きに沿って切断していく。

切断時に木材がズレたり、思わぬ方向へ飛んで行ってしまったりすることを防ぐために、クランプでしっかりと作業台に固定しましょう。上から押さえる力に自信がない人も、無理に手で押さえようとせずにこの工具を使うとスムーズに作業することができます。

↑今回使用したのは、F型クランプ。木材を挟む部分が可動式になっているので、ハンドルを回しながら締め付けていきます。

両刃のこぎりを使用する場合、木材の木目に対して垂直に切りたいときは「横引き」、木目に沿って切るときには「縦引き」、と刃を使い分けていくとスムーズにカットすることができます。

↑両刃のこぎりの横引き刃(左側)、縦引き刃(右側)

「まず、安全のために軍手を着用してください。木材を押さえている手の親指、第一関節部分をガイドにして、のこぎりがブレないように溝をつけてから切り始めましょう。人によっては指の腹や爪先をガイドにすることもありますが、これだとズレたときに誤って切って怪我をしてしまう可能性が高いのであまりおすすめしません」

↑軍手を着用して、親指は伸ばさず第一関節部分をガイドにしましょう。

「曲線を切るときは、引き廻しノコの使用がおすすめです。のこぎりは通常直線しか切ることが出来ませんが、引き廻しノコならジグソー(後述)で行うような曲線切りを手持ちで行うことが可能です」

「のこぎりは、一般的に『引いて切る』道具です。ですので、木材に押し込むときにまで必要以上に力をかけなくても大丈夫です」

素早く作業したいときには、電動工具を使っていきましょう。今回使用する『ジグソー』は、細長いノコギリ状の刃を上下に動かして材料を直線・曲線に切断する電動工具です。使用するときは、刃を木材に当てずにから回しをしてから刃を入れていくようにしましょう。これは、木材に刃を当てた状態で電源を入れたとき、刃が弾かれてしまい正確な位置がずれてしまうことを防ぐためです。刃が高速で動いているので、掘削物や工具が飛んで来ても安全なように、ここでも軍手やゴーグル着用を忘れずに。

↑ジグソー本体を上からしっかり押さえて切り進めていきます。※写真ではわかりやすいように安全カバーを外した状態で撮影しています。

機種によっては、先端にプラスチック板の「切断線ガイド」が付属している場合もあります。通常は下書きと刃を見ながら切り進めていきますが、ガイド線を下書きに合わせれば、刃を見ずに作業出来るので確認しやすく、楽に切り進められます。

↑先端のプラスチック部分が「切断線ガイド」

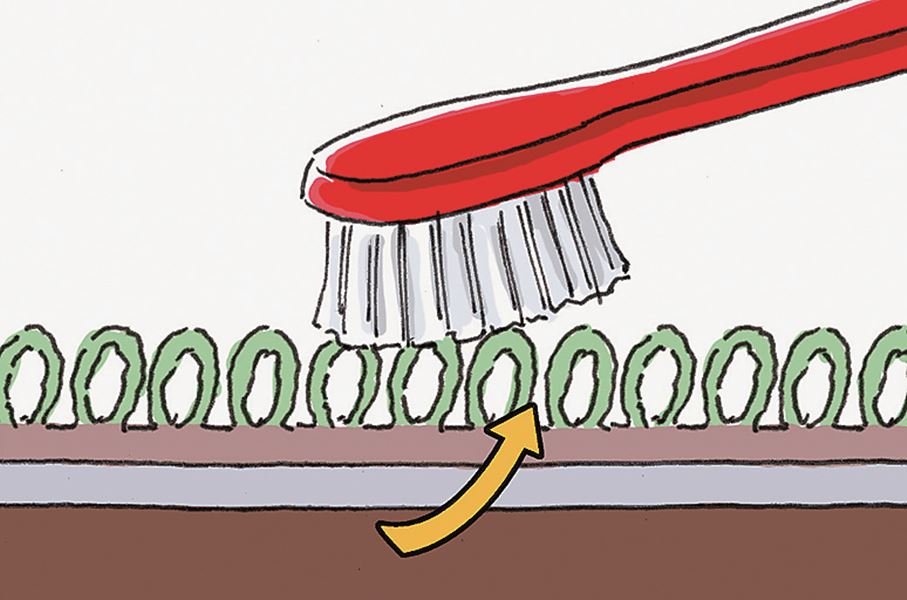

6.木材を紙やすりで整える 。

6-1. 切断面、表面を研磨する

紙やすりは、目の粗いものから細かいものまで番号で分かれており、これを「番手」と呼びます。数字が大きくなるほど目が細かくなっていき、一般的には以下の4つに区分けされます。木材の研磨は一般的には、240番くらいで仕上げることが多いそうです。

【紙やすりの番手区分】 ・粗め:#40~#100

・中目:#120~#240

・細目:#280~#800

・極細目:#800~

紙やすりは木目に沿ってかけていきましょう。切断面に「バリ」と呼ばれるささくれが目立つ場合には、紙やすりのほかに、ミノを使って整える方法もあります。

↑ノミを使ったバリ取りの様子。

6-2.面取り

切断面の角部分、縁は最も鋭利な状態ですので、触り方が悪いと怪我をしてしまうこともあります。紙やすりをかける際には、ぜひ「面取り」をして角を丸めておくようにしましょう。

↑面取りは、使用時に表となる部分に施していきます。完成後の安全のためにもしておきましょう。

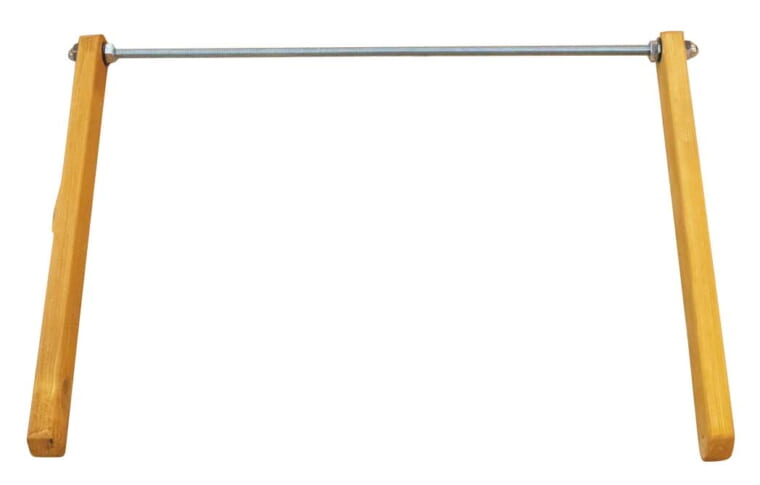

【ハンドサンダー】

↑ハンドサンダーの使用シーン

端材に紙やすりを巻きつけて、即席ハンドサンダーとして利用することもできるのでぜひ試してみてください。

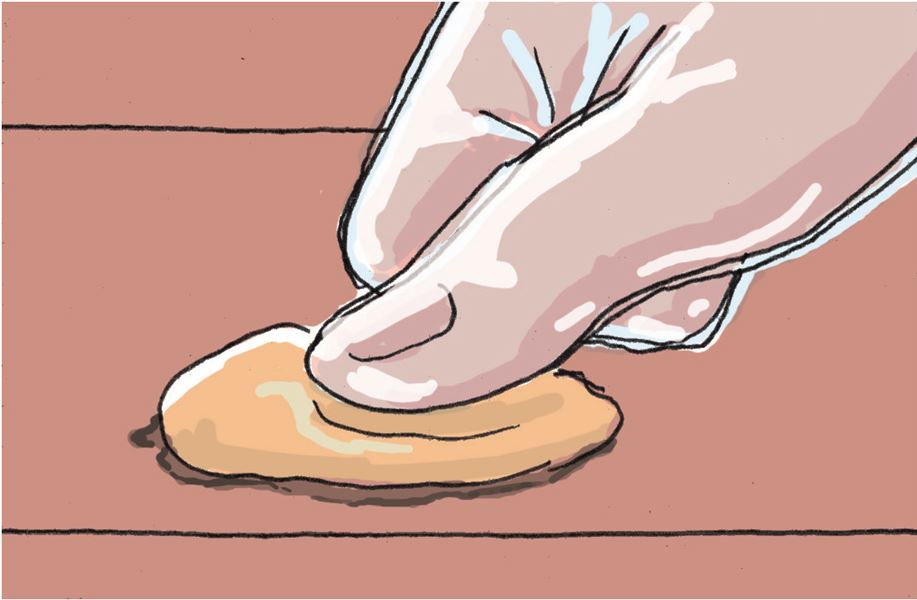

7.ウエスで木材の表面を拭き取る。

切削時の木くずなどを木材の表面からウエスで丁寧に拭き取ります。

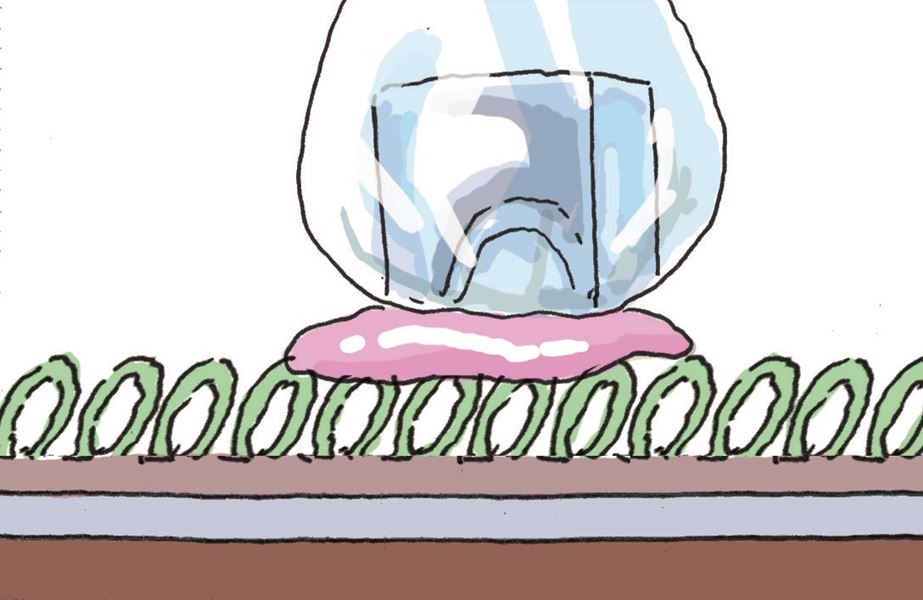

下処理を終えた木材にワックス剤をウエスで塗布していきます。ワックスは一度つくと落ちにくいため、衣類に付いてしまうのが心配な人はエプロンなどを着用するとよいでしょう。手袋は、ポリエチレン手袋だとワックス材が中に浸み込む場合もあるので、ビニール手袋がおすすめです。また、マスカーで作業台をカバーしておくと、ワックス材が付着する心配をせずに作業することができます。

↑マスカーは、自宅での作業時に机や床をカバーするのにも役立ちます。

今回は、古材風に仕上げるためにターナー色彩が製造・販売している「オールドウッドワックス」のウォルナットを使用。安全性の高い蜜ろうが使用されており、臭いもきつくないので換気しながら屋内で作業することも可能です。

↑ウッドワックスの分量はお好みで。多く塗布すればそれだけ濃い色合いに染まっていきます。

「オールドウッドワックスの場合、1時間~2時間で乾燥します。季節や作業環境、メーカーによって変動するので、乾燥時間には余裕を持っておくと良いです」

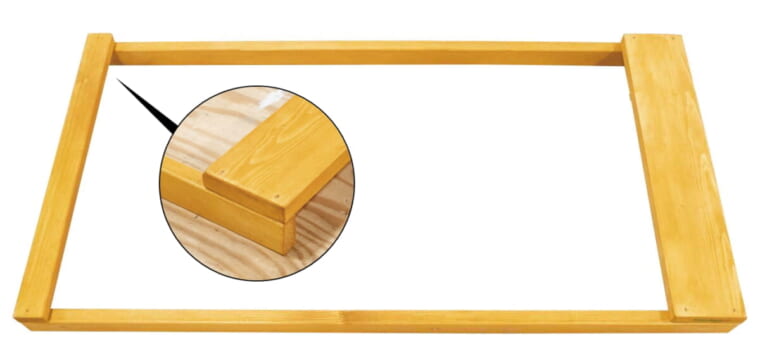

9.棚を組み立てる。

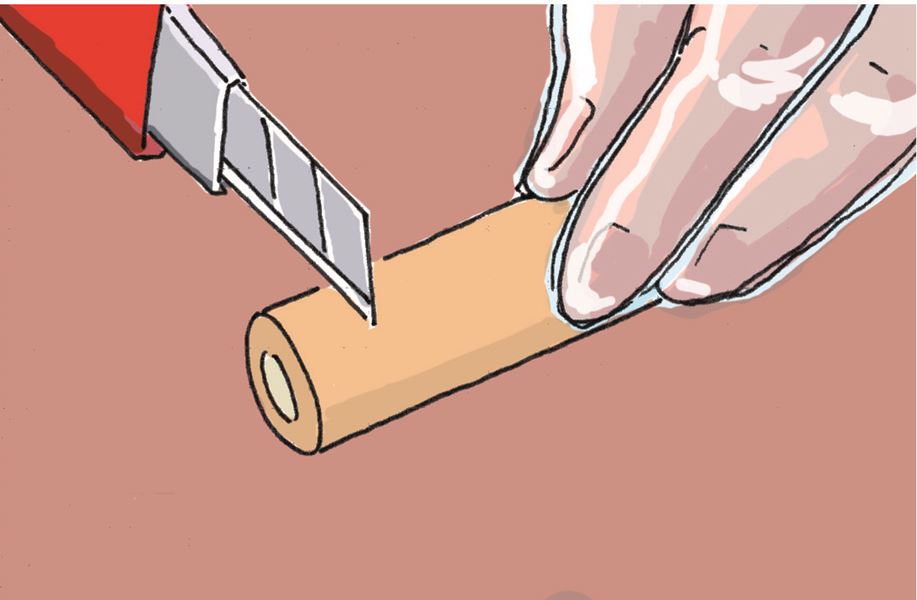

9-1.下穴を開ける 。

木材のワックスが乾いたら、いよいよビス留めで組み立てていきます。

「まっすぐにビスを打ち込むコツとして、すぐに打ち込むのではなく、最初に電動ドリルでガイドとなる『下穴』を開けていきます。下穴は、あくまでもガイドとなるものなので、太く・深く開けすぎると逆にビスが留まらなくなってしまうので注意が必要です。このとき、木材を組み合わせて完成イメージを明確にすると、下穴のガイドをつける時に迷わず作業できます」

↑木材を組み合わせて確認することで、どの木材をどこに留めるかがイメージしやすくなります。

↑下穴のガイドはビス留めする木材の両方につけます。

↑下穴はビス留めをするすべての箇所に開けていきます。

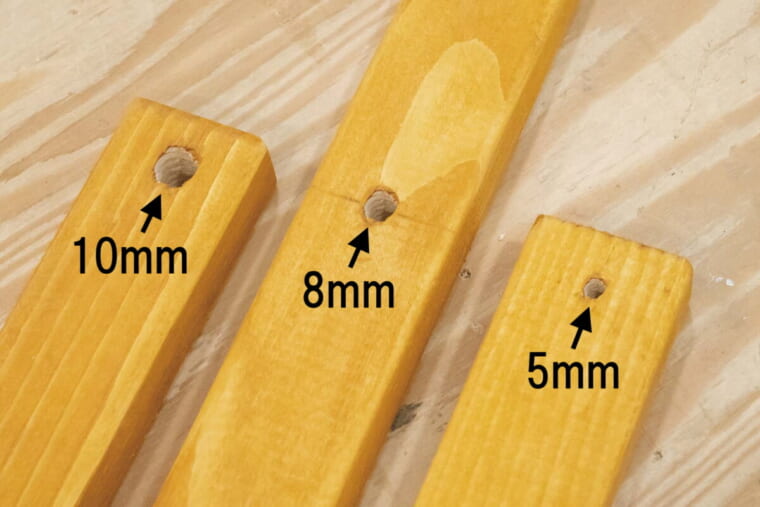

9-2.ビスの長さを確認する 。

ビスには全部に刻みがある「全ネジ」と、ネジ溝が半分ほどの「半ネジ」があります。今回使用したのは半ネジです。

「全ネジは打ち込めばその分どこまでも進んで行くので、やりすぎると木材がヒビ割れてしまうこともあります。その点、半ネジなら、板部分とネジの間に隙間があってもネジ溝の無い部分で空回りしてくれるので、程良く隙間を埋めることができるのでおすすめです」

↑画像は半ネジ。

「ビスの長さも重要です。ビスは打ち始めの板厚の2~3倍の長さを選ぶと、ねじ込みが浅くなりすぎず強度を保つことができます。今回の場合、脚同士の固定には38mm厚ということで75mmビス、棚板の固定には15mm厚ということで38mmビスを使用しています」

↑実際に、木材にビスをあてて長さを確認すると分かりやすいです。

↑上画像は短すぎる場合(左)と長すぎる場合(右)。

9-3.ドリルドライバー、インパクトドライバーでビス留めをする 。

「『ドリルドライバー』は、ネジ締めや穴開けをするために使われる電動ドリルで、基本的には回転のみの機能です。『インパクトドライバー』は、回転と打撃の機能を兼ね備えた電動ドリルのことで、穴が無いところへのビス留めやパワーを必要とする際の作業に向いています。インパクトドライバーなら素早く作業することができますが、繊細な作業には向かないうえ、手元に衝撃が来るので、初心者ならドリルドライバーを使用することをおすすめします」

9-4.ビスの頭部を油性ペンで塗る。

棚の表面に出ているビスの頭部は、油性ペンで木材の雰囲気に合わせて塗ってあげるとより自然な仕上がりになります。「今回は黒の油性ペンを使用しましたが、色に決まりはありません。好きな色で自分だけのデザインに仕上げられるのもDIYならではの楽しみだと思います。また、最近ではブラックやブロンズ、ホワイトなど色つきのビスも売られていますので、ぜひ自分好みのビスを探してみてください」

↑右側が油性ペン(黒)で塗った状態。

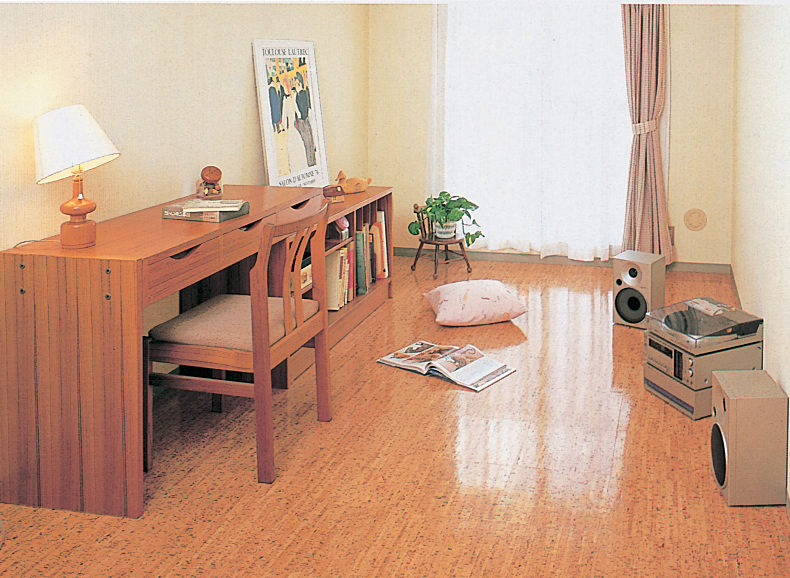

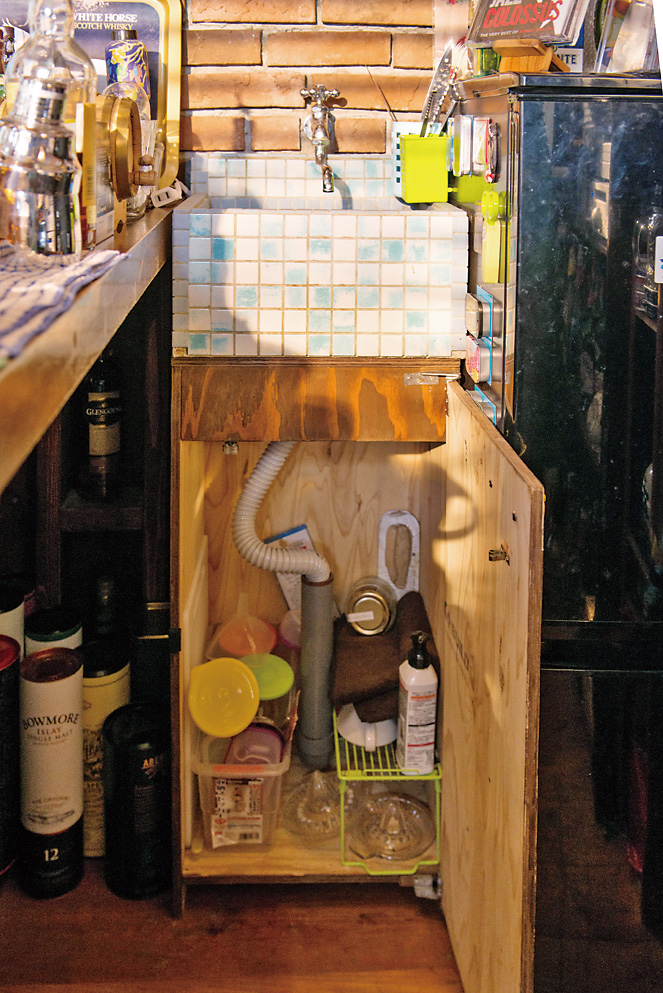

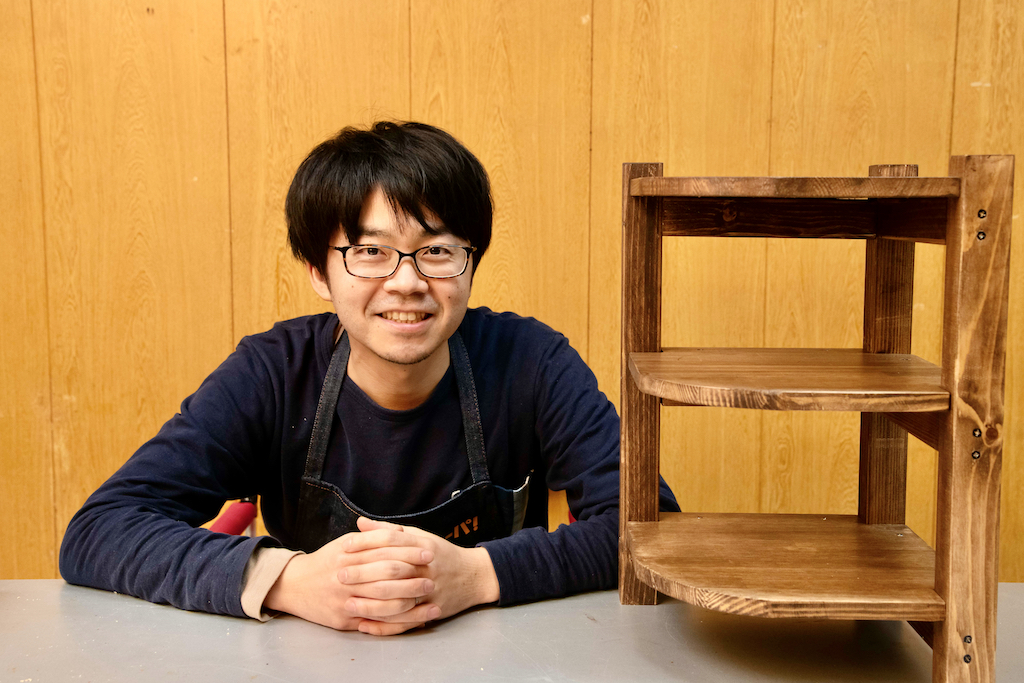

10.完成

テーブルランプを置くと、暖色の灯りに古材の風合いがマッチする上品なインテリアになりました。ベッドライドテーブルとして活用すれば、就寝前のひと時をあたたかく照らしてくれそうです。

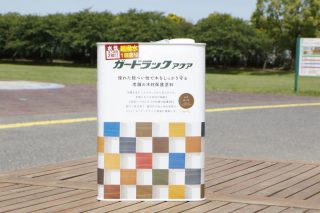

ところで、DIYの仕上げには「ニス」を塗布しなくてはいけないのでは? と考える人も多いのではないでしょうか。中村さんによると、ニス塗布は必須ではないとのこと。

「ニスを塗布するメリットは、表面に樹脂でコーティングするので素材に汚れやシミがつきにくくなるほか、傷や凹みからの保護効果も見込めるということが挙げられます。一方、コーティングによって素材本来の質感や手触りが失われたり、塗り直しやほかの塗料でリメイクしたいときに塗膜を剥がす手間がかかったりするデメリットがあります。屋外で利用するならニスを塗布して、屋内なら木材の質感を優先する、など用途に応じて使用するとよいと思います。」

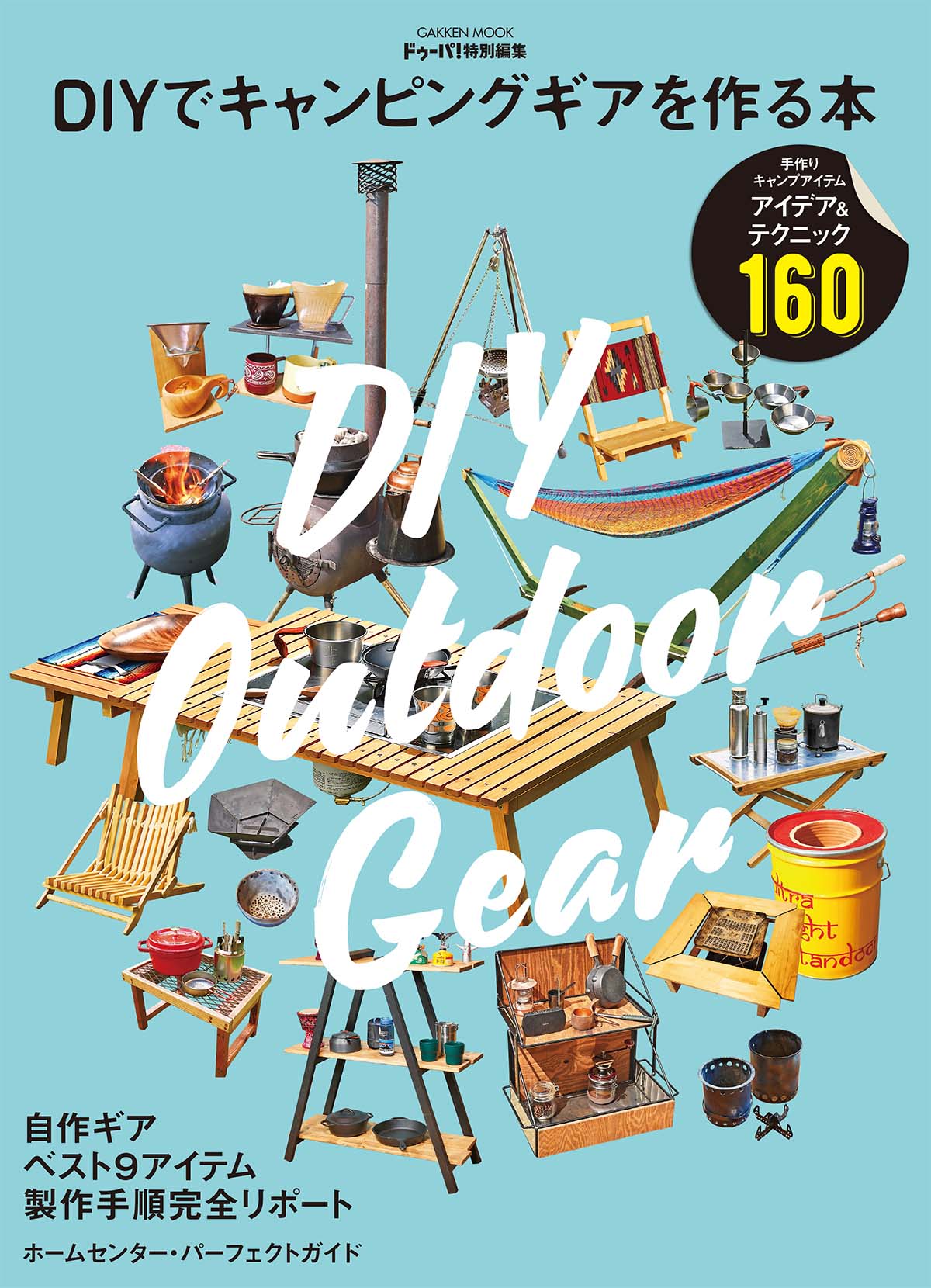

ステイホームで注目されたDIY。ネクストトレンドは壁面収納に便利な「石膏ピン」

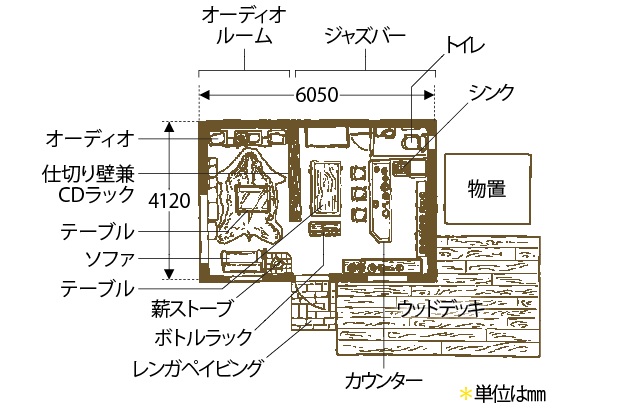

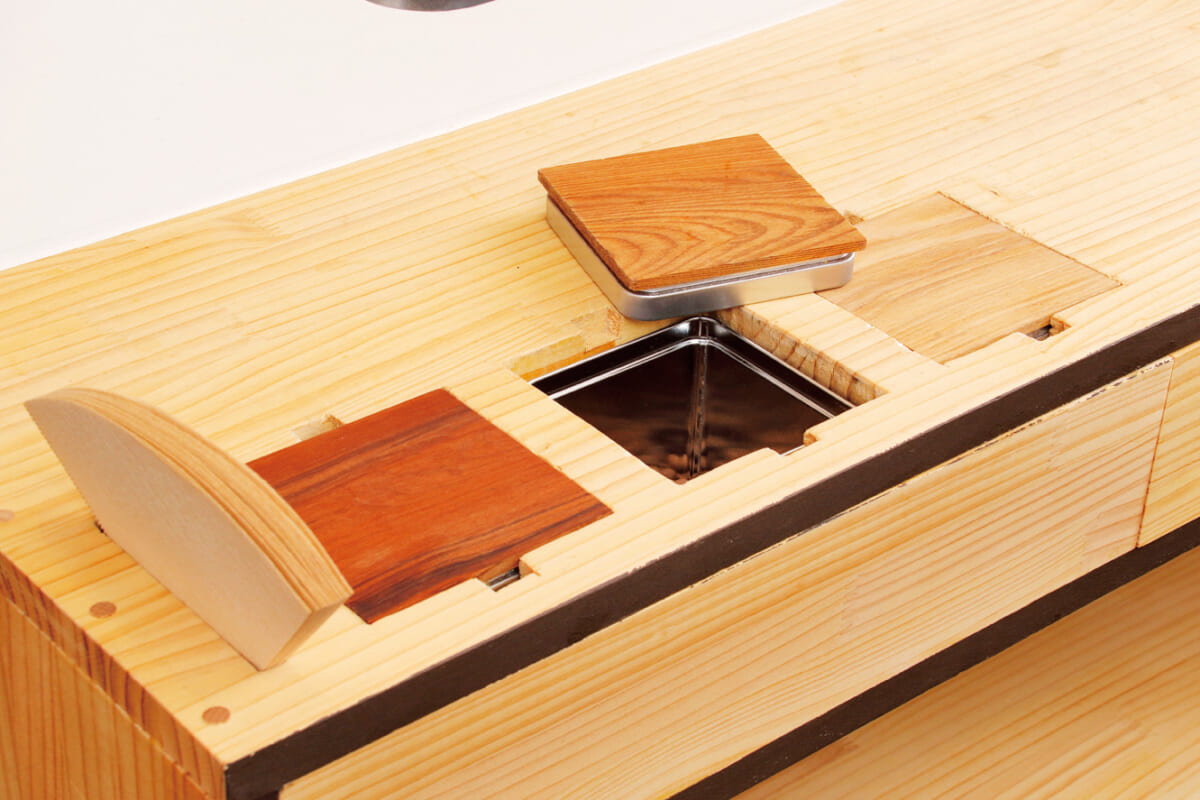

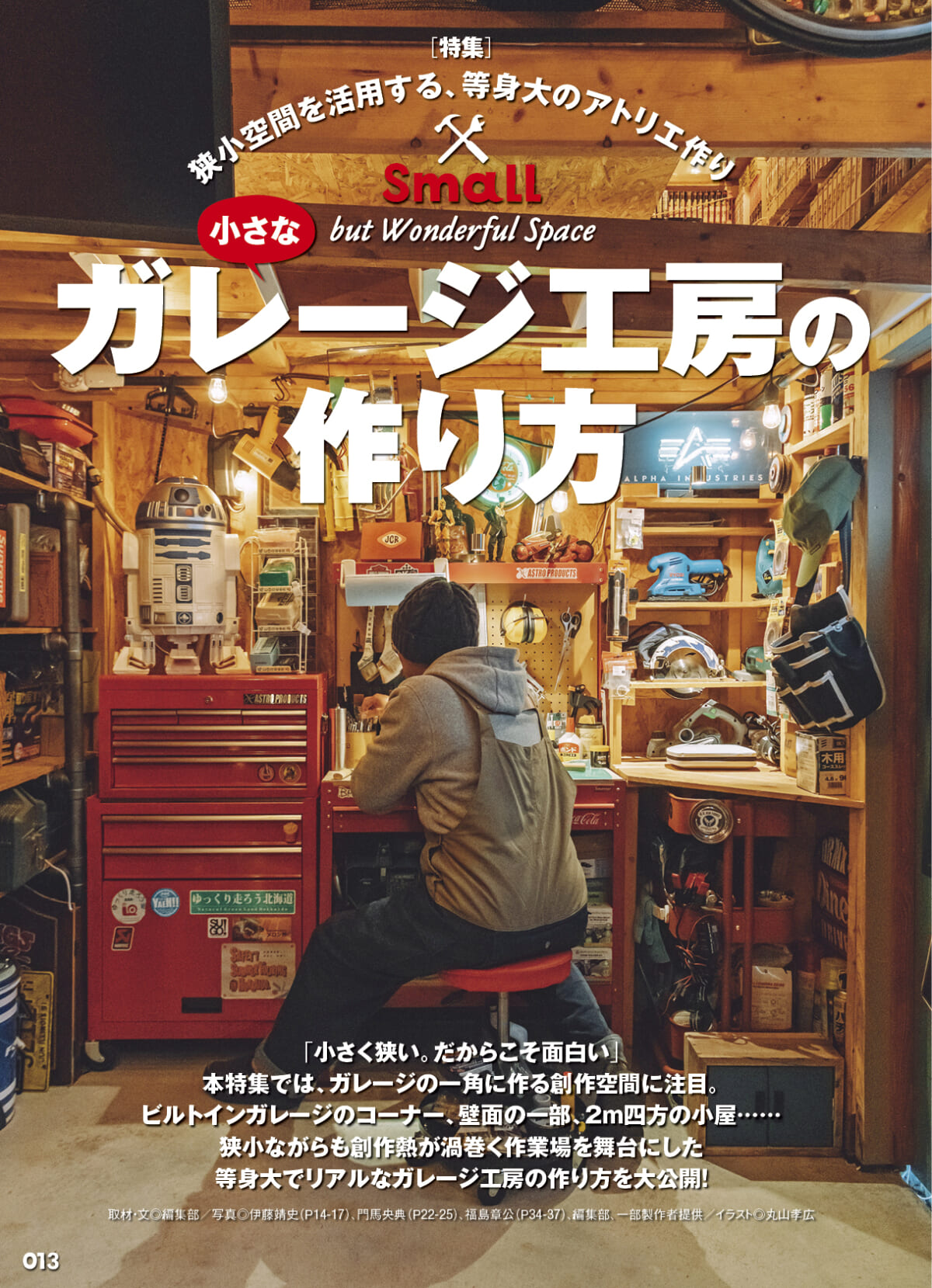

「新型コロナ感染拡大で、自宅での時間を大切にする人が増えたと思います。それをきっかけに、DIYでリノベーションをしたり収納棚を作ったりする人が増えましたね。上級者になると、薪ストーブやウッドデッキを作って楽しむ人も多いです。

ちなみに、これからトレンドになりそうなのは『石膏ピン』と呼ばれる石膏ボード用ピン。これは、壁面収納を楽しみたいけれど、壁に穴を開けられないという悩みを解消してくれる商品です。原状回復範囲内の極小穴で、しっかりと収納棚などを固定することができるので、気楽に壁面収納を楽しむことができると注目されています」

初心者にはハードルが高そうなDIYですが、基本的な流れをしっかりとおさえておけば自分で好みの家具を作ることができます。まずは小物や小さな収納棚などから挑戦して、自分だけのインテリアで部屋づくりを楽しんでみてはいかがでしょうか。

プロフィール

DIYマガジン「dopa(ドゥーパ!)」編集部 / 中村信之介

同誌の編集部に10年にわたり所属。編集部実践リポート企画を通して家具や小屋作り、溶接や左官など、さまざまなモノづくりを経験。私生活でもダイニングテーブルや本棚、キャビネットなどを制作して楽しむ、生粋のDIY好き。好きな工具は、トリマー。ストレートビットで建具作り、継ぎ手もこなす。最近、モールディングビットでの面取りでのスキルが向上したそう。

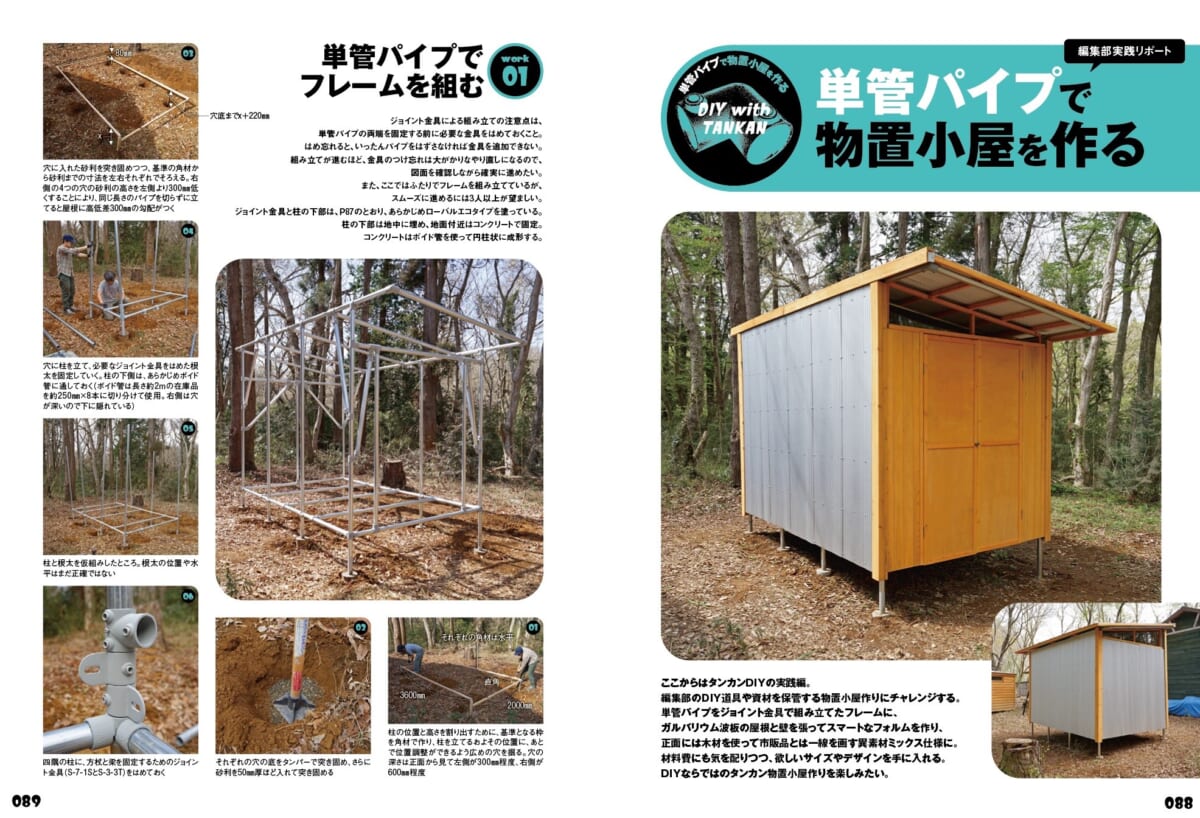

DIYマガジン「dopa(ドゥーパ!)」

日本で唯一のDIY専門誌。アイデアフルな実例集、ノウハウが詰まった実践記事、達人たちによるテクニック集など、最新のDIY情報を掲載。

心地よい暮らしをサポートするウェブマガジン「@Living」

0480-48-2725)

0480-48-2725)

折り紙で作る「アドベントカレンダー」

折り紙で作る「アドベントカレンダー」