春の新生活を間近にひかえ、ガジェットや家電の購入を検討している人は多いでしょう。なかでも、4月から大学生になる人は準備に追われているのではないでしょうか。

大学生の新生活において、ガジェットや家電の購入で真っ先に検討してほしいのは、いまや生活の必需品ともいえるPCです。一言でPCといってもさまざまありますが、家と大学を往復する生活の中で、持ち運びに適したモバイルノートPCが狙い目。しかし、製品選びに迷っている人もいるはずです。そこで、この記事では、大学生向けにモバイルノートPCの選び方と、この春登場の最新モバイルノートPCを紹介します。

購入において気を付けたいことと、見るべきポイント

モバイルノートPCを選ぶうえで、見ておきたいポイントは大きく分けて3つあります。

・持ち運ぶことを考えたときの軽さ

・快適に作業するためのキーボードやディスプレイ

・複数アプリの使用や負荷のかかる作業でもサクサクこなせるスペック

この3つをおさえつつ、どのような用途で使うかによって、細かい部分で選び方が変わってきます。たとえば、外に持ち運ぶ機会が多そうであれば軽さを第一条件にする、あるいはさまざまなアプリを開いてマルチタスクをこなしてみたいのであれば、軽さよりも大画面やスペック優先させるなどです。

↑家でじっくり作業をするのであれば大画面を、という選び方もあります。その場合、ここでは触れませんがモバイルノートPC以外の選択肢もあるでしょう

なお、いま販売されているモバイルノートPCの中には低価格で購入できるモデルもありますが、数年使用することを想定した、メインPCとして購入するのであれば、ハイエンドかそれに近いモデルの方を個人的にはオススメします。低価格な製品の中には使い勝手を犠牲にしているモデルもあり、途中で不満に感じて買い直すと、結果的に高くついてしまいます。もちろん、買い替え前提だったり、サブマシンとして使ったりする場合は問題ないと思いますが、そうでないなら納得のいく1台を選びましょう。PCの買い替えサイクルは5年と言われているので、大学生活の間は十分活躍してくれます。

軽さは1kgを切るかどうかで判断

モバイルノートPCの要といえるのが軽さです。大学生の場合、レポートの参考資料となる書籍などと一緒に、バッグにノートPCを入れて持ち歩くことも考えられますので、なるべく軽い方がうれしいはず。

↑ノートPCに文房具、資料、人によってはヘッドホンや化粧道具などをバッグに入れると思います。であればノートPCは軽い方がいいですよね

最近は、13.3~14インチのモバイルノートPCに目を向けると、1kgを切るモデルもありますので、1kgを切るかどうかをひとつの目安にすると選びやすいと思います。ただ、基本的に移動時に持ち運ぶと考えるのであれば、理想はやはり1kg以下でしょう。

キーボードはメーカーのこだわりをチェック。ディスプレイはサイズとアスペクト比に注目

カタログやWebサイトでチェックしにくいものの、意外と使い勝手に関わってくるのがキーボードです。店頭で試しにタイピングし、押し込んだときの感触やタイピング時の音をチェックするのが一番ですが、メーカーによってはキーボードにこだわりを持っているモデルもあります。そういったモデルを事前にチェックしてから店頭で触ってみるだけでも、候補は絞れるでしょう。

↑レポートや資料作成でしっかり作業するのであればタイピングするキーボードは重要。カタログやWebサイトを見ながら、実際に触ってみるのがオススメです

また、製品サイトでキーボード部分の写真が見られるようであれば、極端に小さいキーがないなど、配列をチェックしておくのも手です。

もうひとつ、使い勝手に大きく関わってくるのはディスプレイ。まずサイズは、モバイルノートPCだと13.3~14インチが主流です。軽さとの兼ね合いはあるものの、メインPCとして使うのであれば、できる限り画面は大きい方がよいので、14インチがいいでしょう。

また、ディスプレイのアスペクト比は縦に長い3:2もしくは16:10と、横に長い16:9が一般的になりつつあります。3:2や16:10だと、ExcelやWebサイトでより多くの情報を表示できるので作業向きです。一方の16:9は一般的なテレビと同じ比率であり、映像コンテンツを見るのに適しているので、エンタメに向いています。縦長か横長かは生活の中で優先すべきものを定めて選ぶのをオススメします。

↑ディスプレイは作業に加えて動画や映像ストリーミングサービス視聴の快適さにつながります

数年使用を考えるなら、CPU、メモリー、ストレージはなるべく高性能なものを

最後はPCの基本的な性能を決める部分です。モバイルノートPC選びにおいては、CPUとメモリー、ストレージでほぼ決まります。

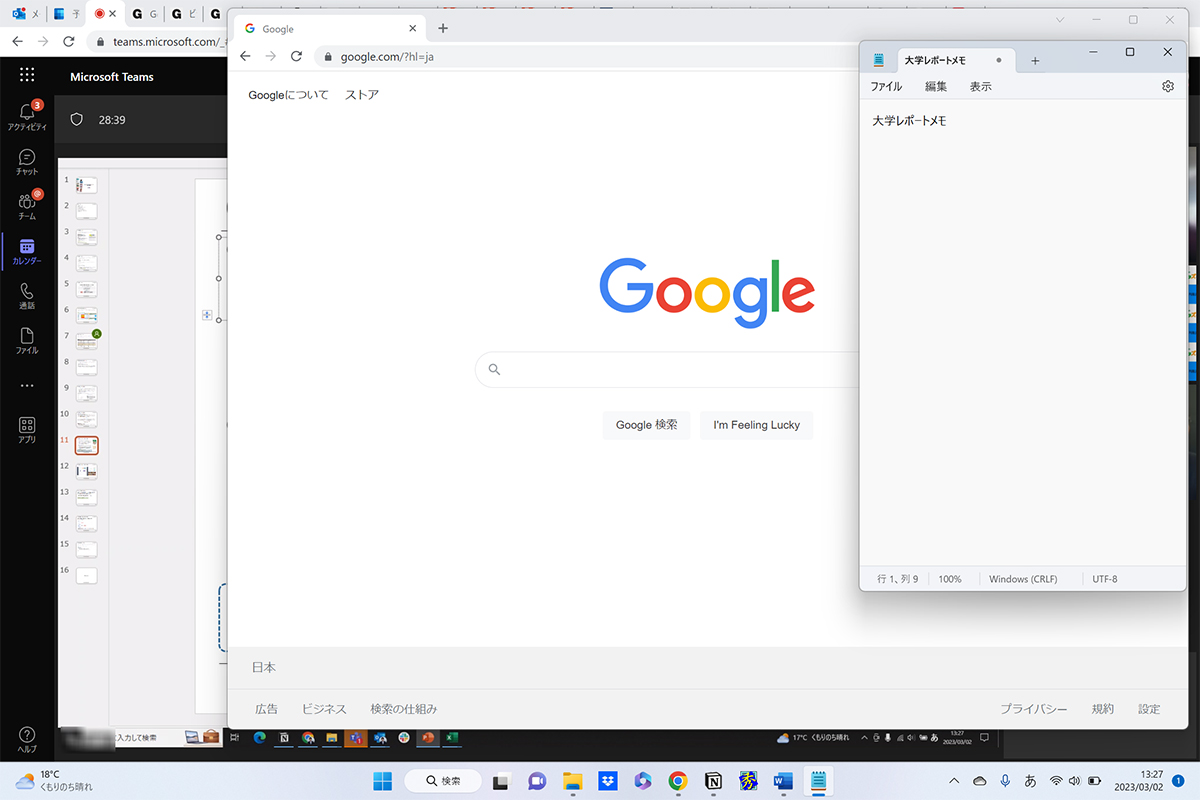

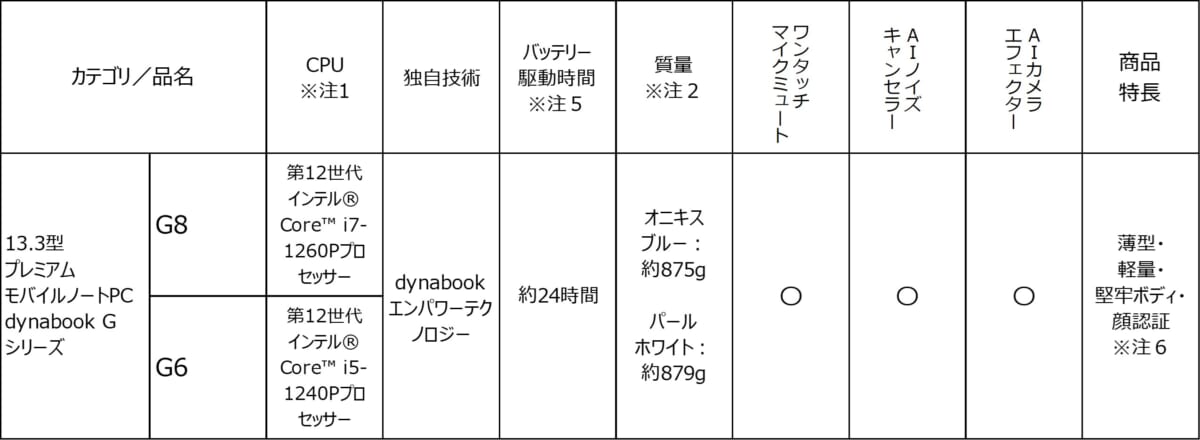

最近ではチャットアプリ、Webブラウザー、メモアプリなどと複数のアプリを使うのは当たり前。そのときに快適に動くかどうかはCPUの性能に直結します。数年間なるべく快適に使うことも含めて考えるとするなら、高性能なCPUを選びたいところ。具体的にはインテル製のCPUであればCore i5/Core i7クラスが搭載されているモデルが挙がります。

↑このように複数のアプリを開いて作業はいまや当たり前。そこでもたつくとストレスになるのでなるべく高性能なCPUが望ましいです

また、メモリーも多くのアプリを同時に利用する場合には特に実力を発揮します。各アプリが必要とするメモリー量が増えていることもあって、いまだと16GBの容量を搭載しておくのがいいでしょう。

ファイルを保存するストレージは、モバイルノートPCだとSSDが主流。いまはSATA接続とNVMe対応のPCIe接続の二択ですが、PCIe接続の方が、多くの場合、ファイルの転送速度が2倍以上高速です。販売されているモデルもPCIe接続が多いので、PCIe接続を選ぶのが無難といえます。

容量は512GB以上がオススメ。256GBでも当面は問題ありませんが、メインPCとして使う場合、多くのアプリをインストールするほか、データもどんどん増えていきます。数年間は容量不足に悩まないためにも、512GBの容量があると安心できます。

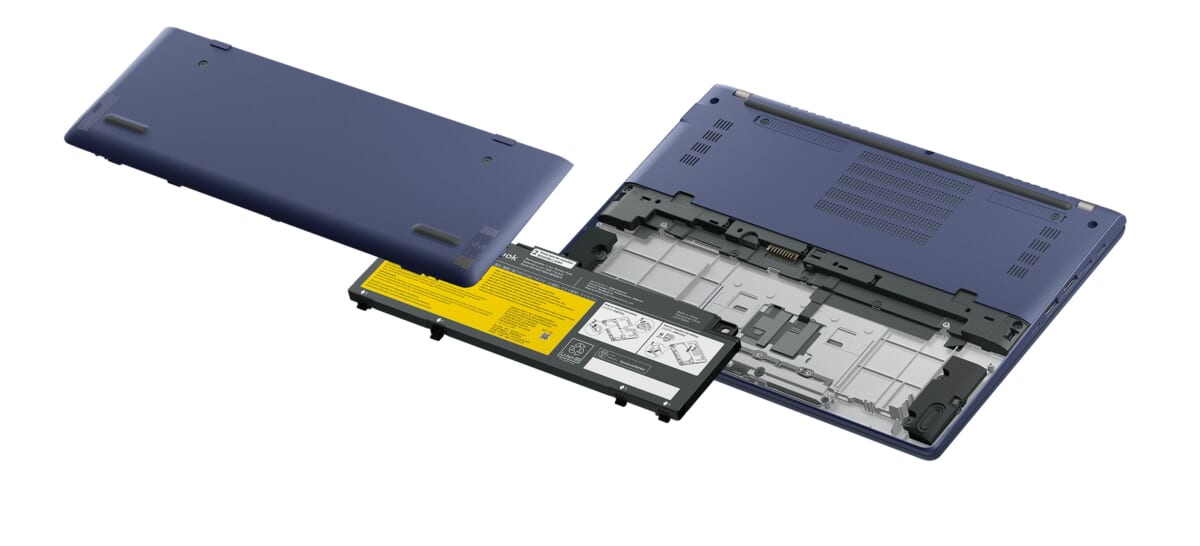

このほか、バッテリーの持ちやインターフェイスがどれだけ豊富か、オンライン会議に適した機能やセキュリティ機能といった付加機能なども、できればチェックしたいところ。ただし、使ってみないとわからない部分でもありますので、まずはこれまで見てきたポイントをさらいながら、自分に合った1台を探してみてください。

↑インターフェイスとして定着したUSB Type-Cなど、インターフェイスも可能であれば気にしてみてください

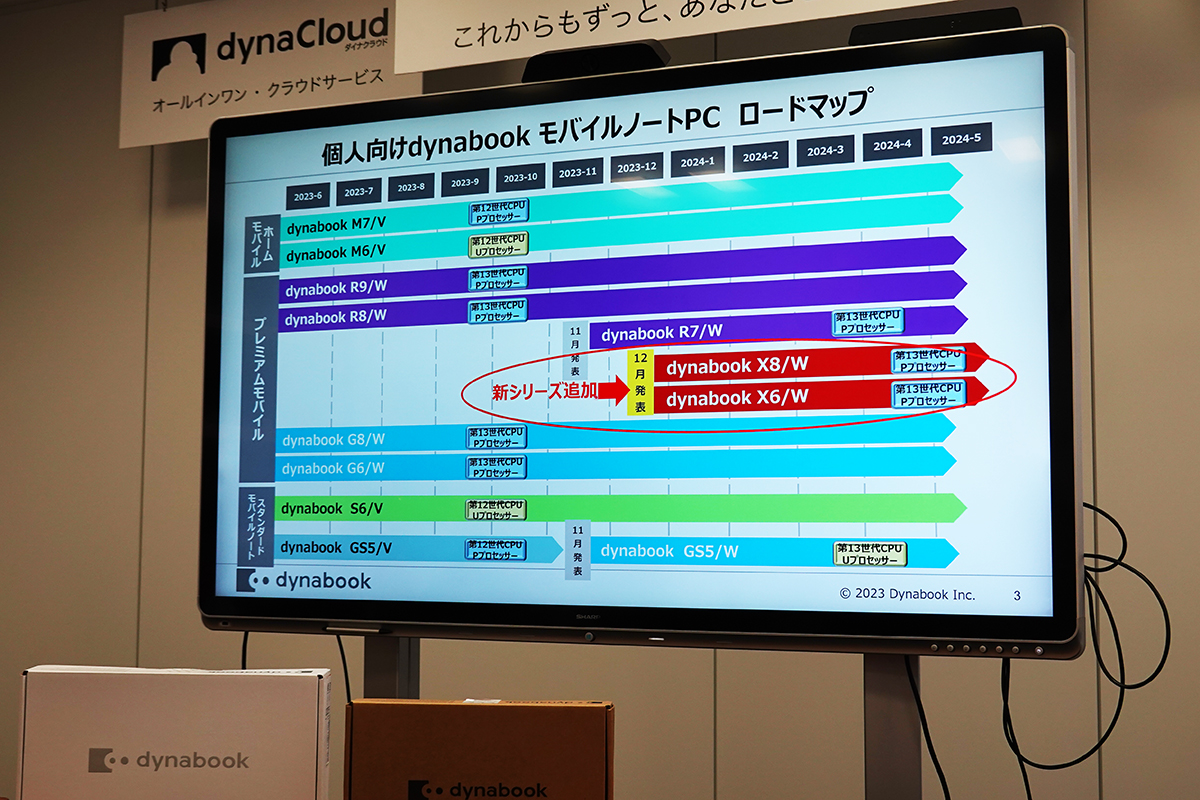

2023年春に登場したモバイルノートPCをチェック

ここからは、2023年に登場したばかりの最新モバイルノートPCを紹介。購入の検討・比較の参考にしてみてください。

富士通クライアントコンピューティング

FMV「UHシリーズ」

14.0型ワイド液晶搭載ノートPCとして世界最軽量の約689gを実現した「UH-X/H1」など、軽さにおいて群を抜いたモデル。それでいて、厳しい耐久性試験をクリアしたほか、スペック面で最新の第13世代CPU インテル Core i7-1355Uや16GBメモリーを搭載するなど、隙のない仕様となっています。「FCCLキーボードマイスター」が監修したこだわりのキーボードや、豊富なインターフェイスも特徴です。

FMV UH-X/H1の主なスペック

サイズ/重さ:約幅308.8×奥行き209×高さ15.8~17.3mm/約689g

ディスプレイ:14インチ/WUXGA解像度(1920×1200ドット)/アスペクト比16:10

CPU:第13世代CPU インテル Core i7-1355U

メモリー:16GB

ストレージ:512GB SSD

バッテリー駆動時間:約11時間(JEITA 2.0)

インターフェイス:USB 3.2(Gen2)Type-C×2、USB 3.2(Gen1)Type-A×2、HDMI出力、有線LAN、マイク入力/オーディオ出力、microSDメモリーカード

実売価格:26万3780円(税込、ヨドバシ.com)

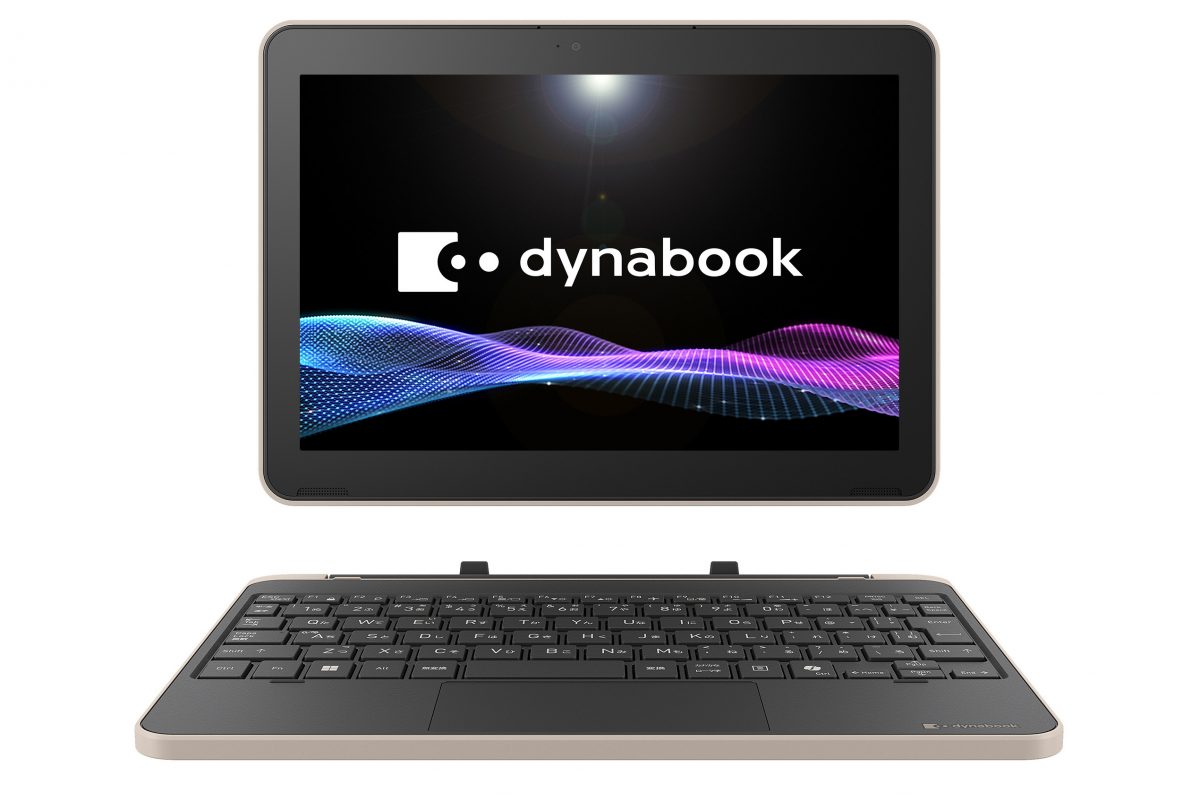

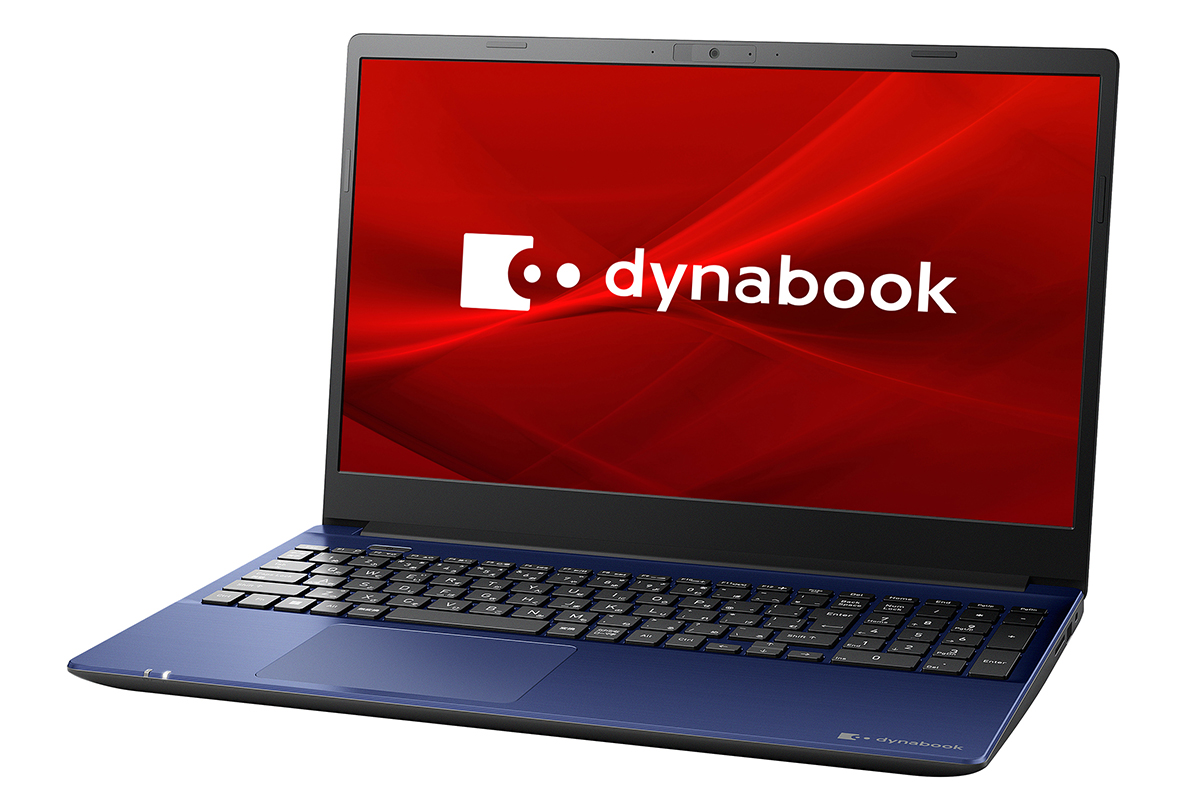

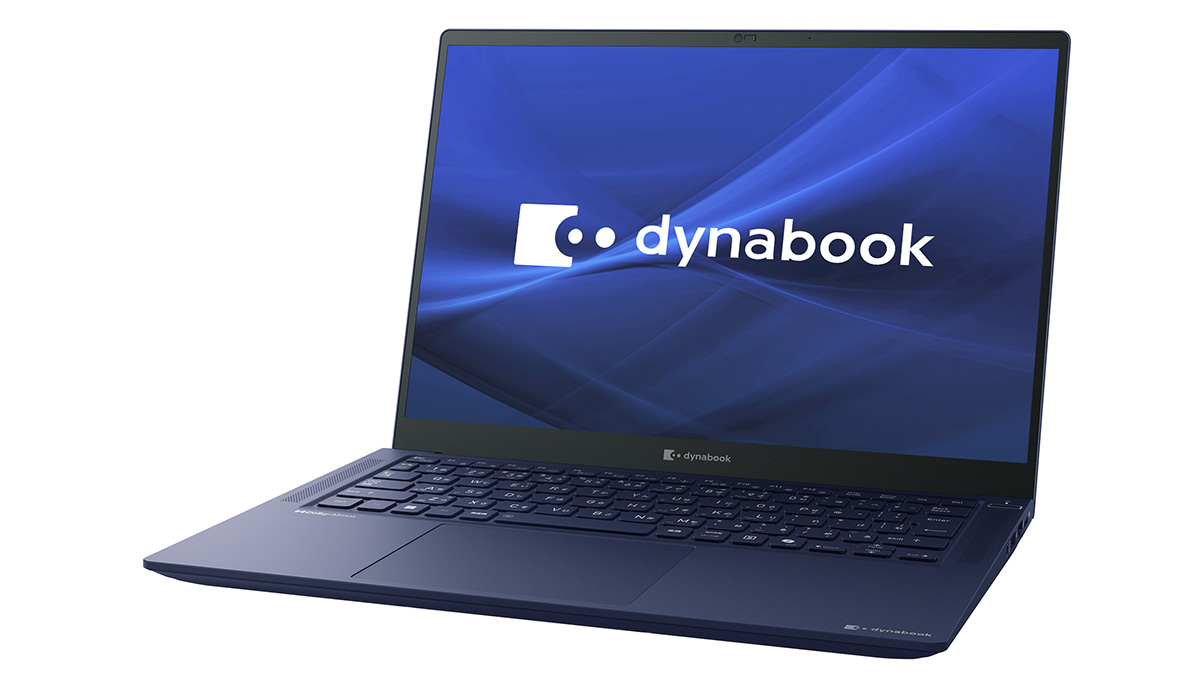

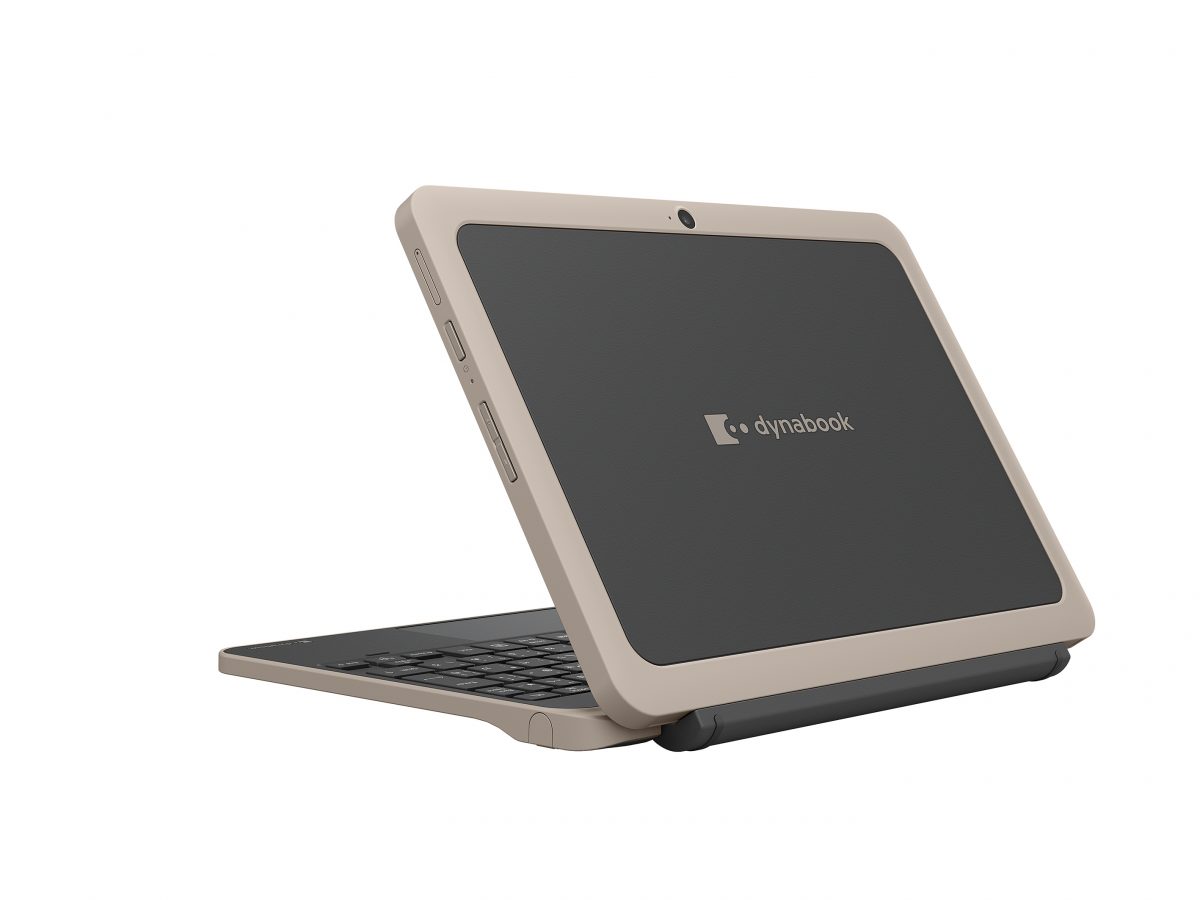

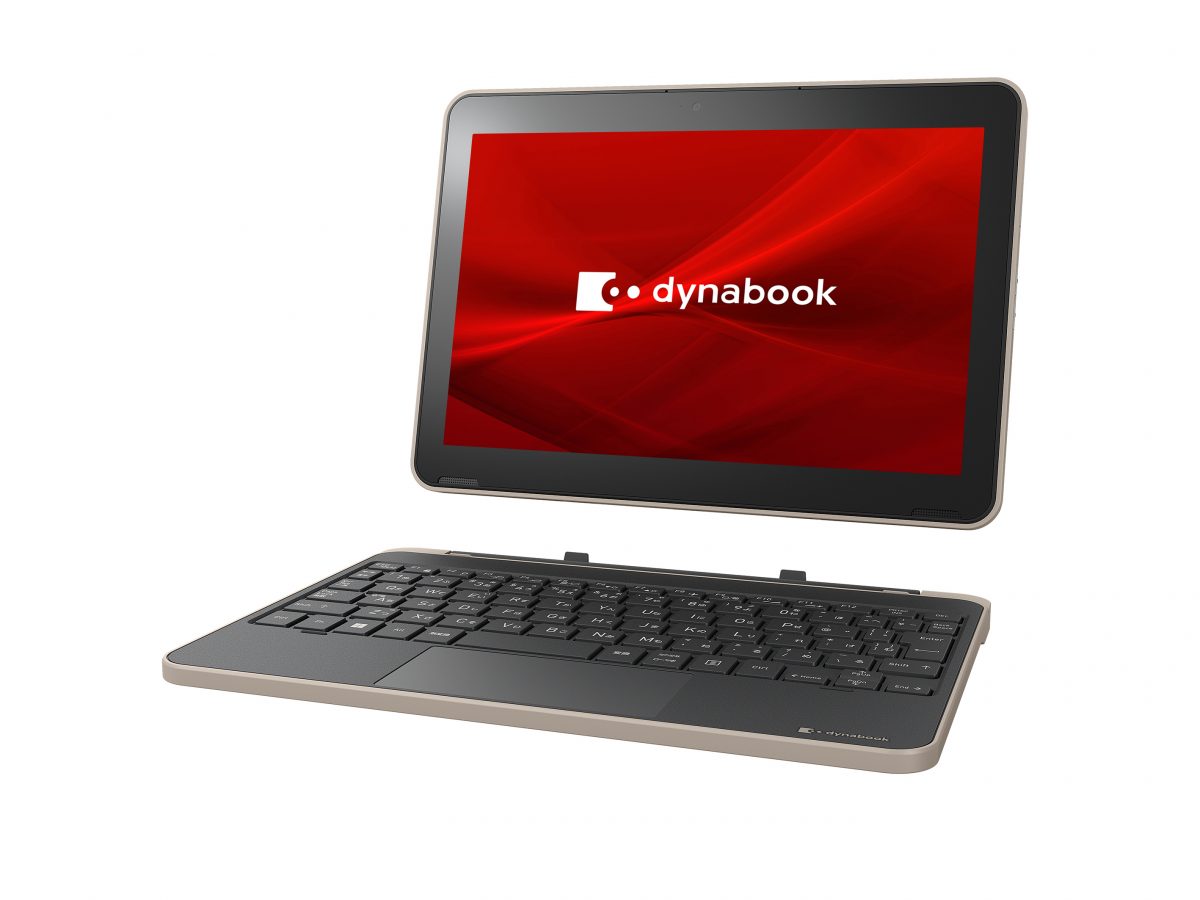

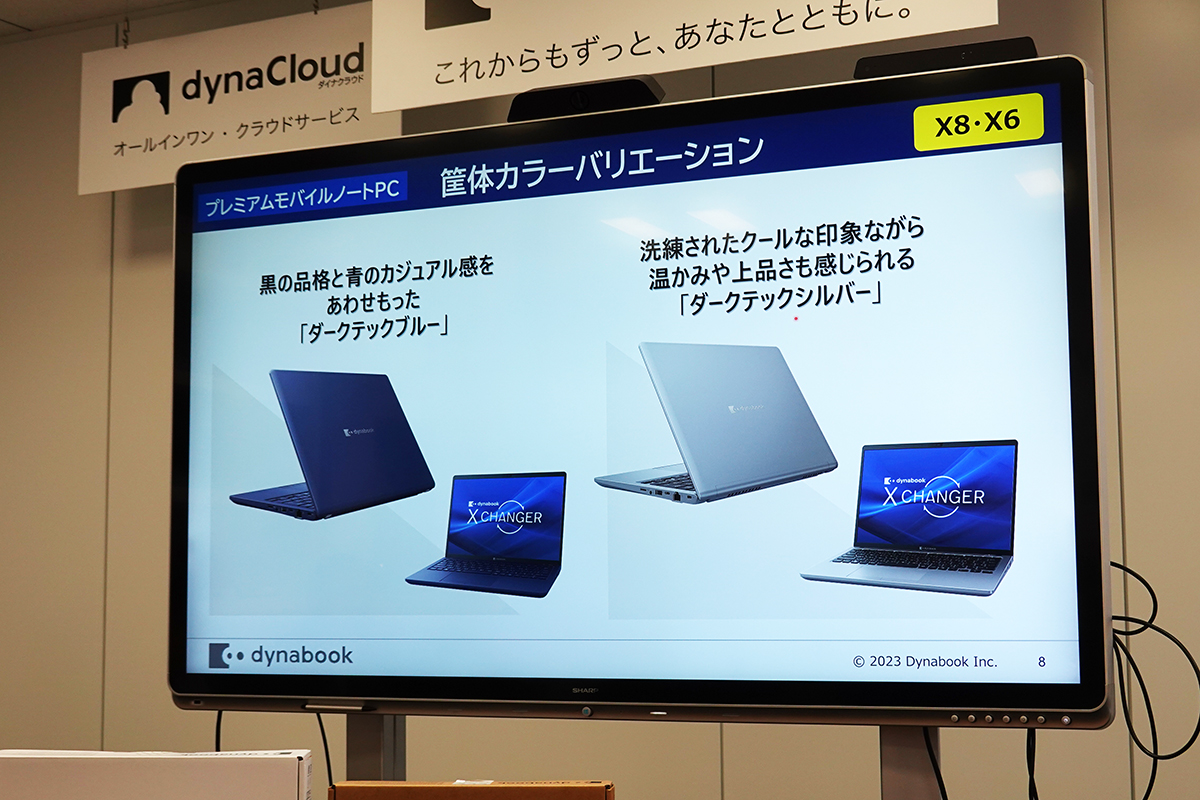

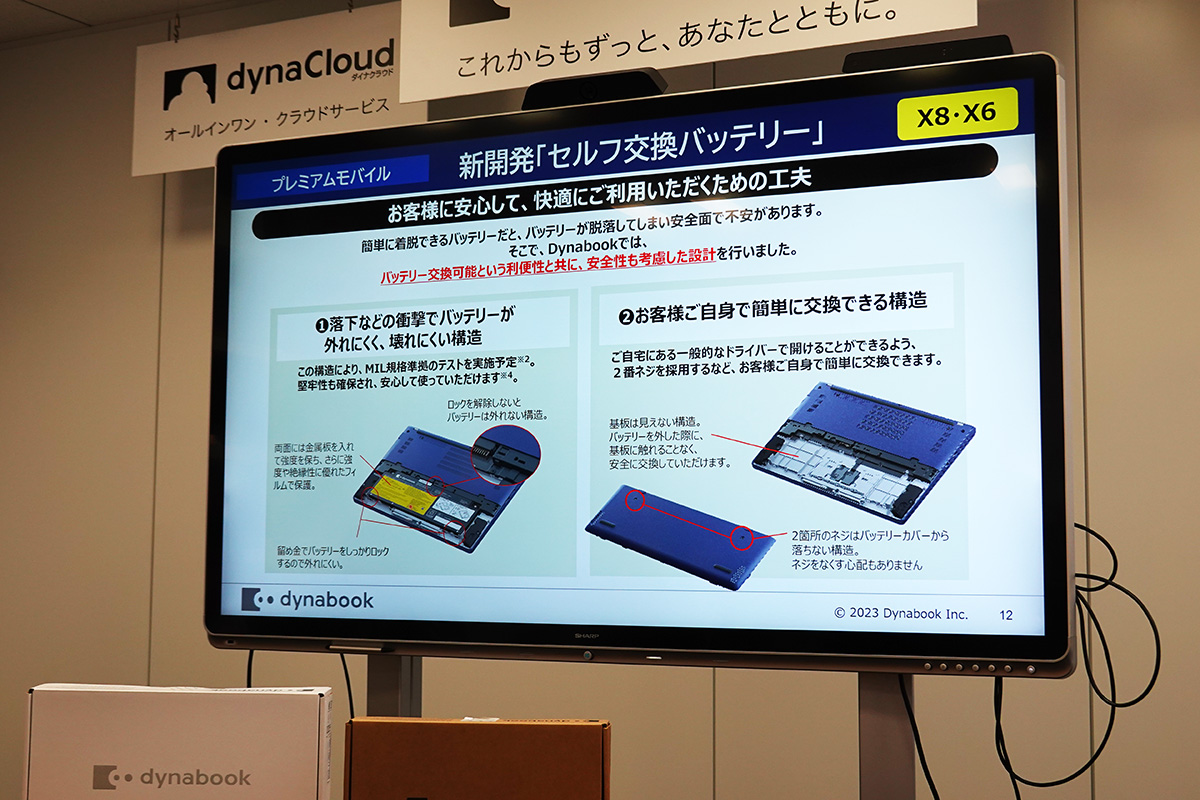

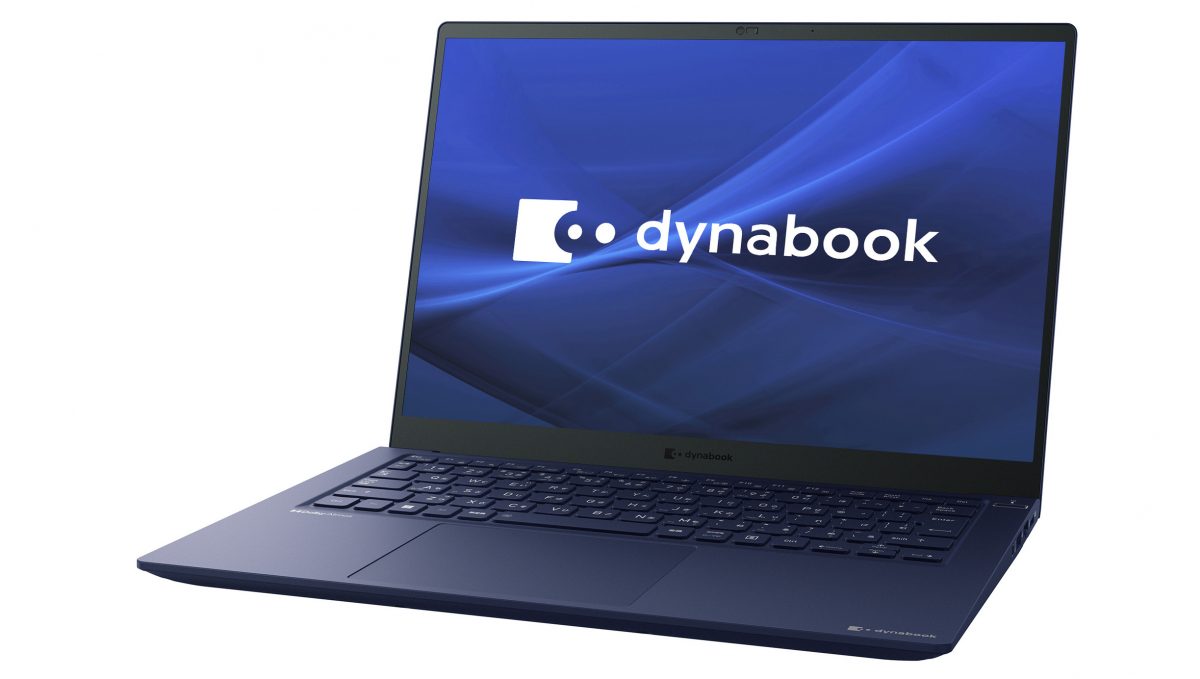

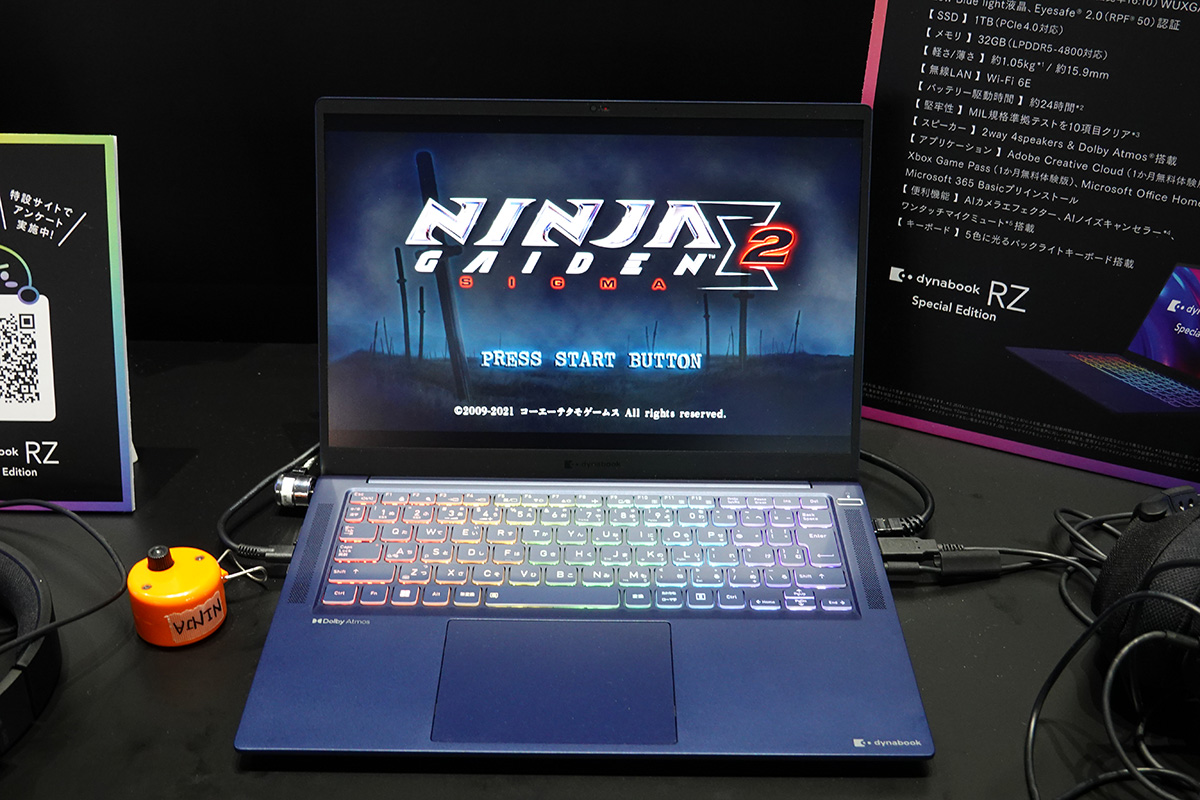

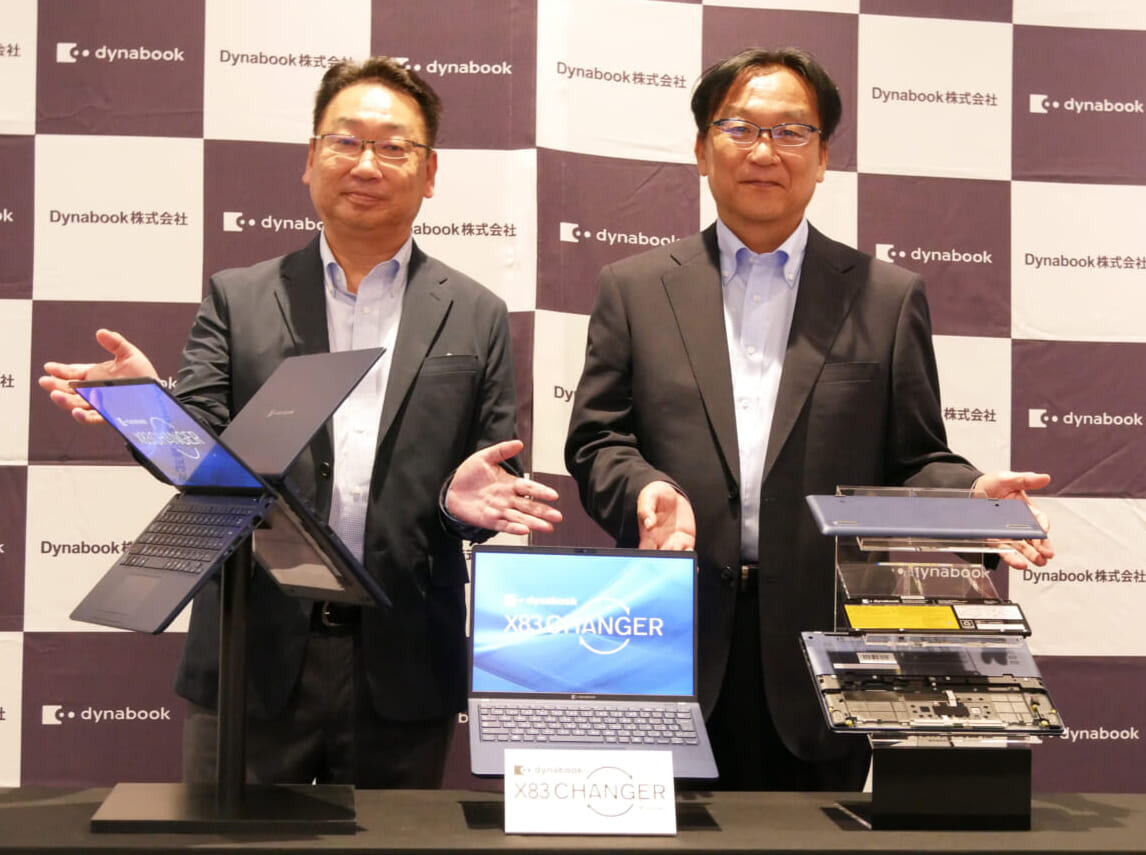

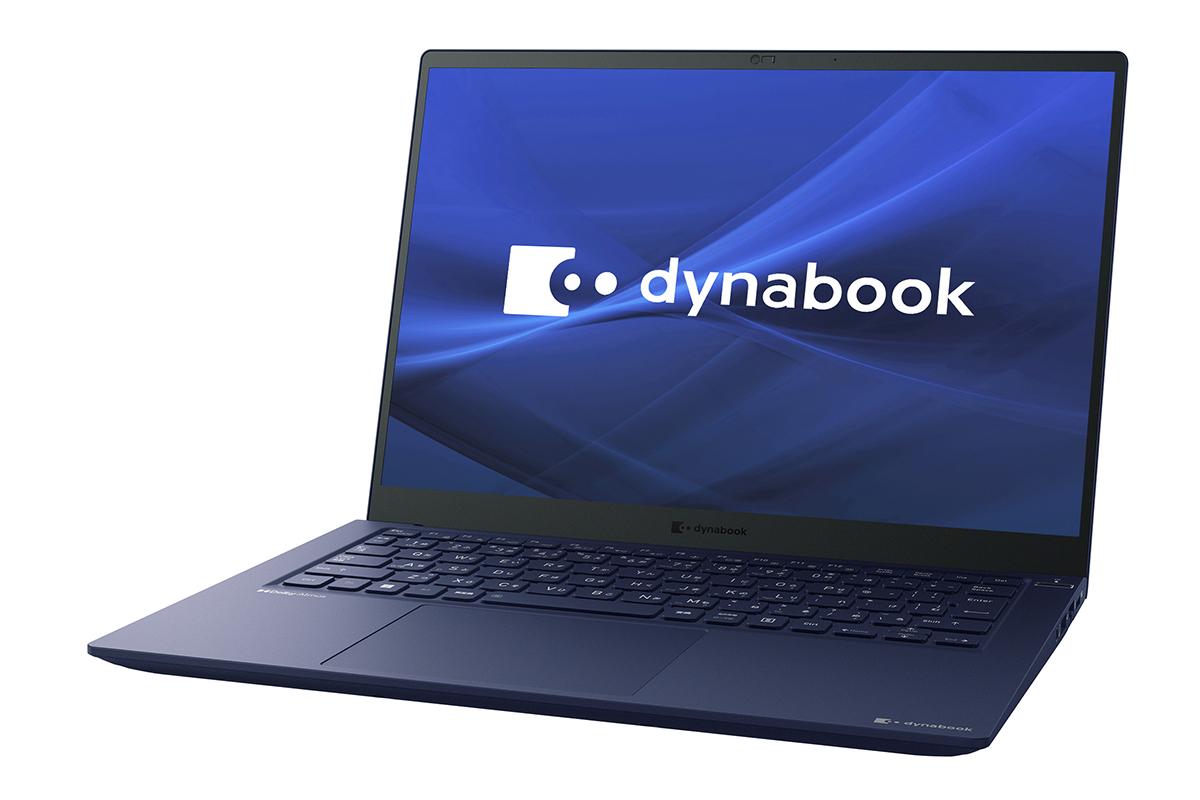

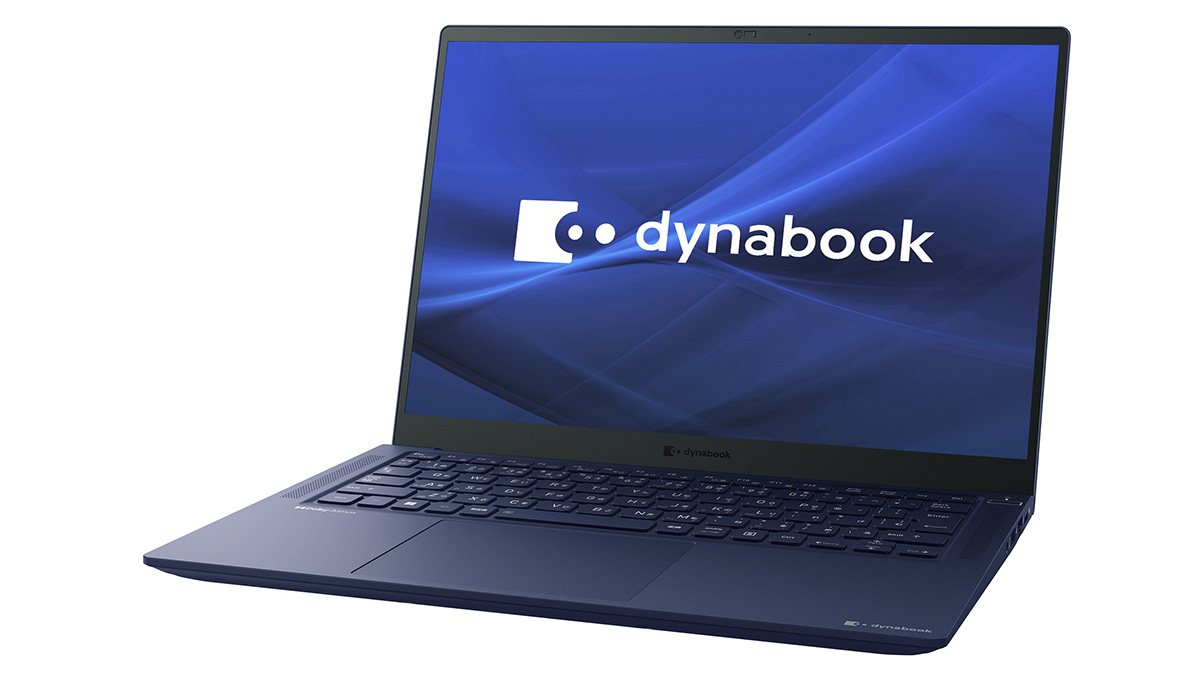

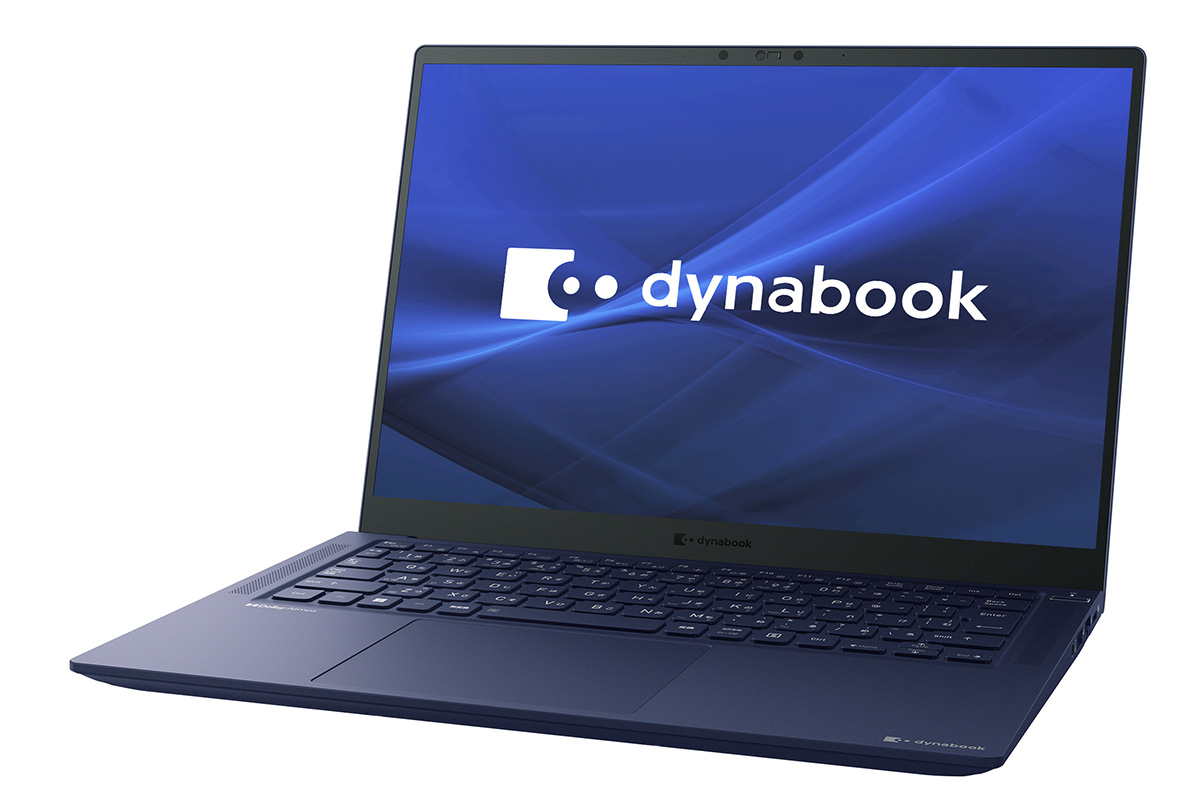

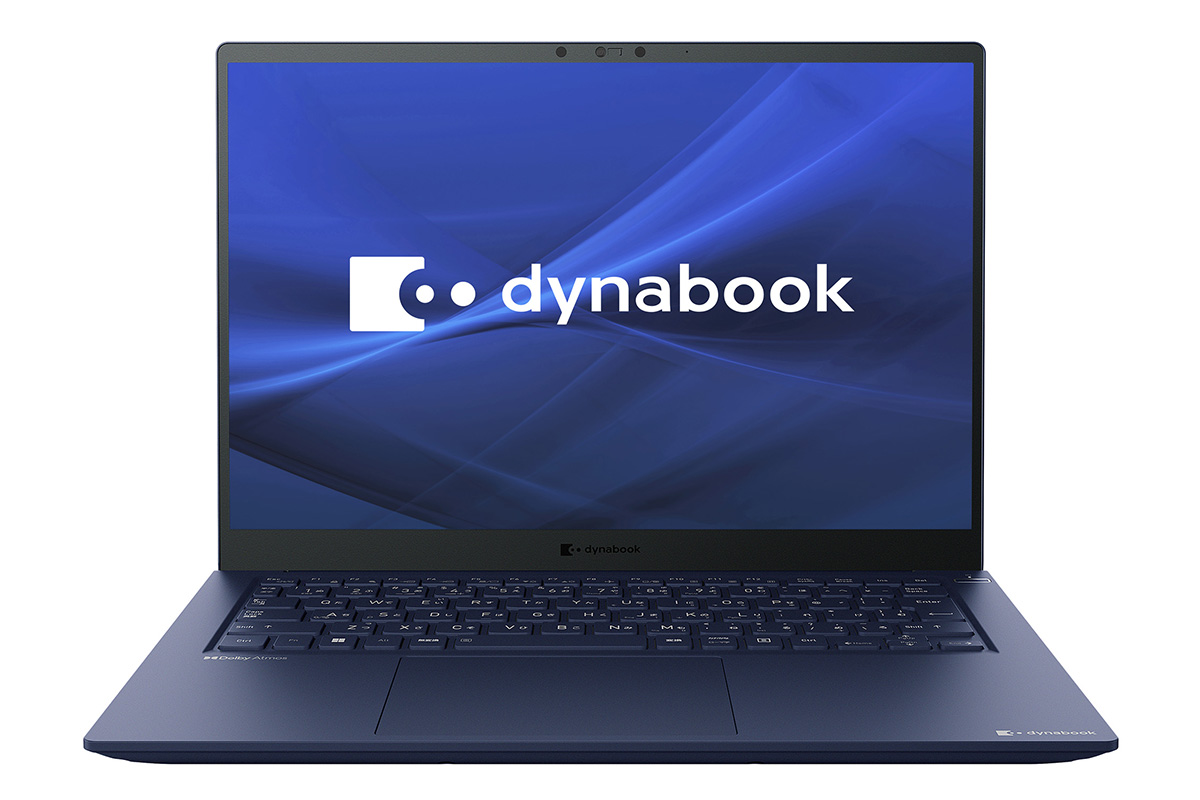

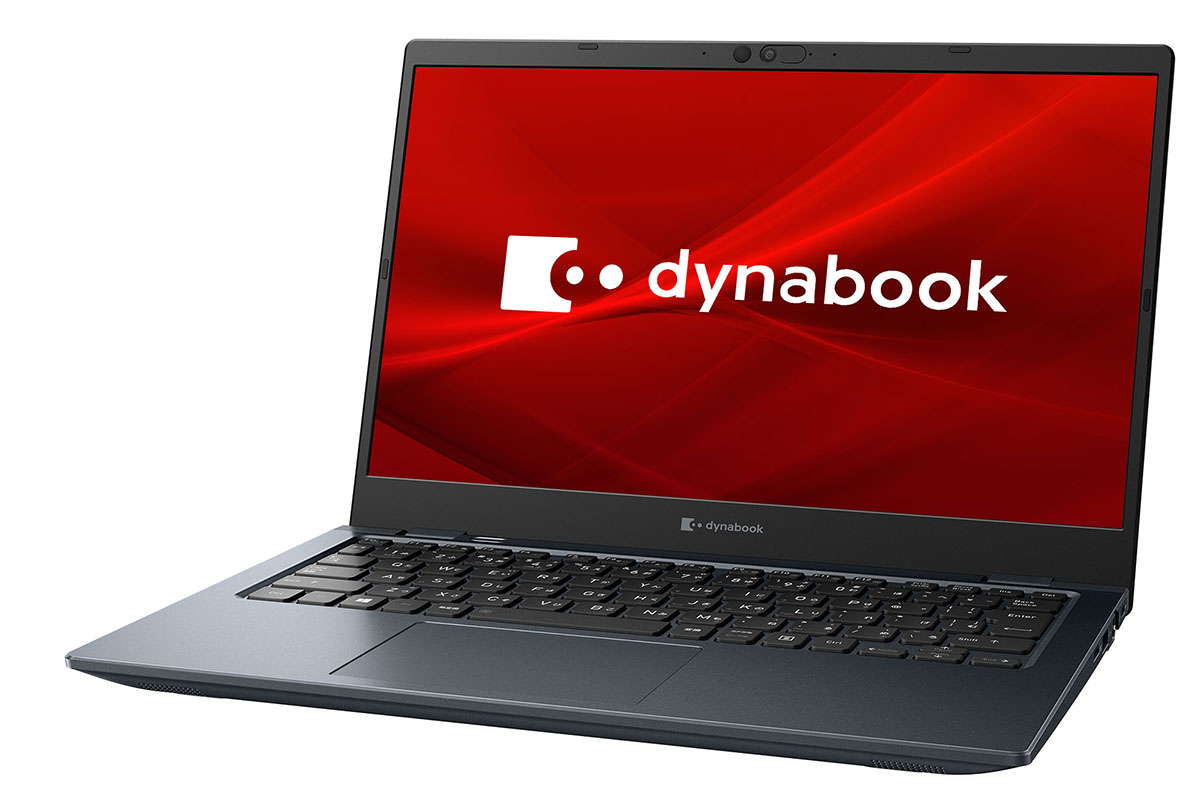

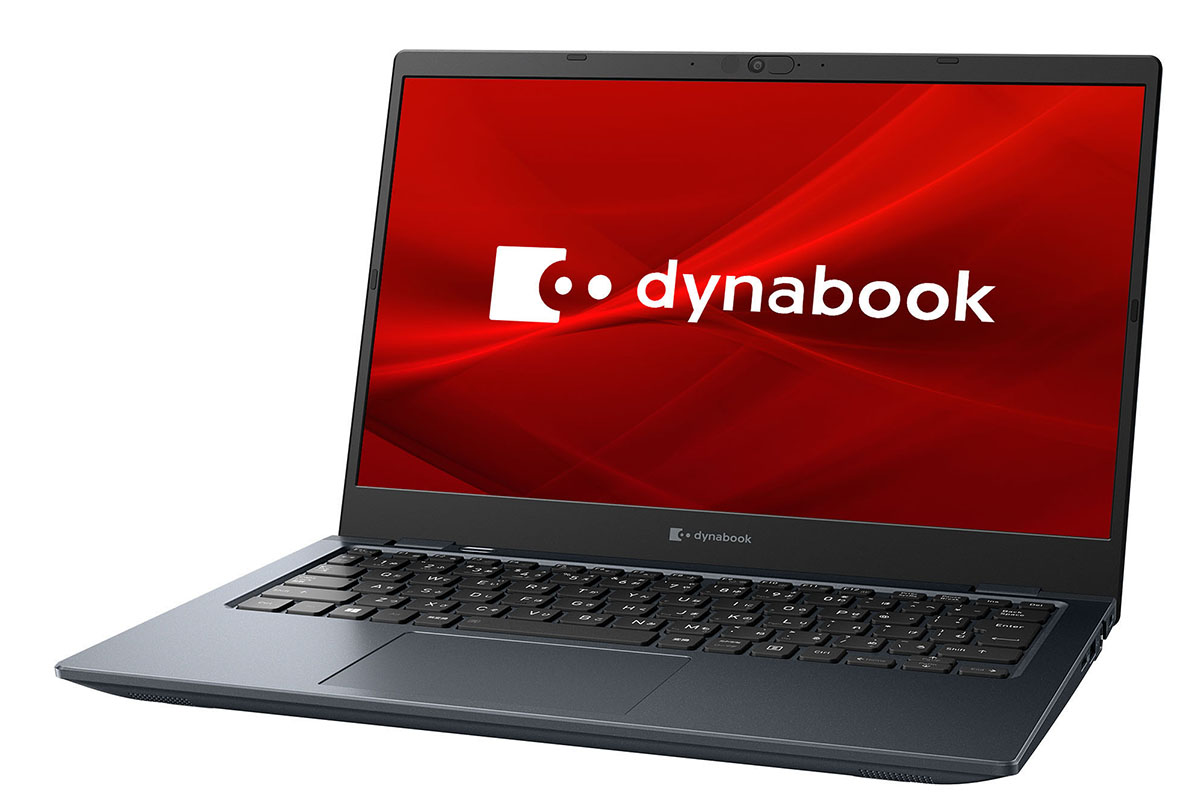

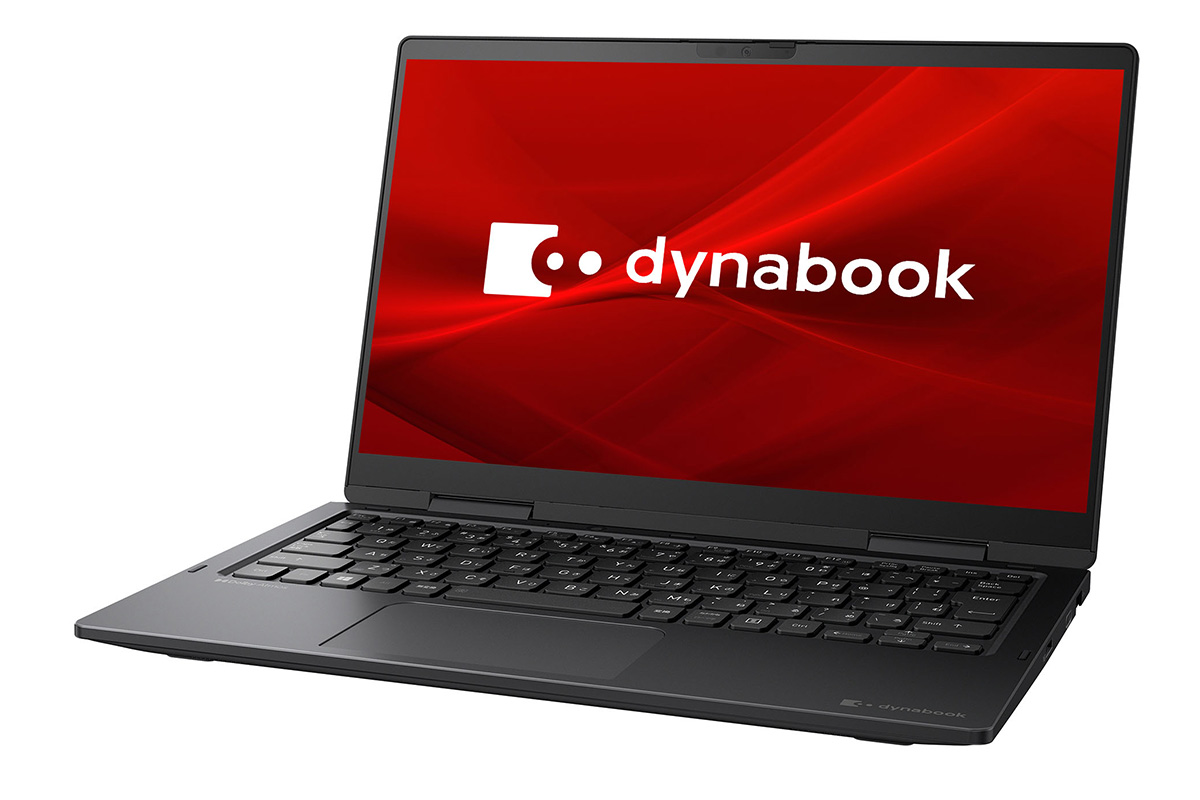

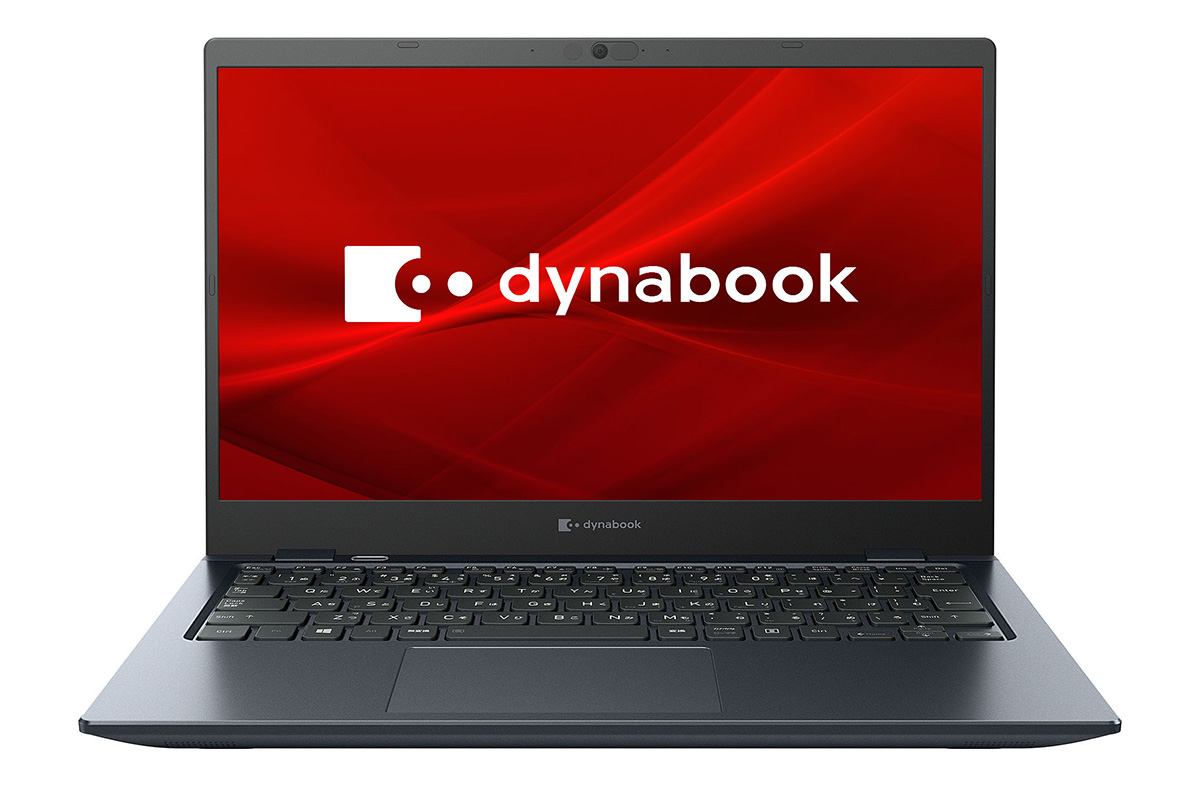

Dynabook

「dynabook R8」

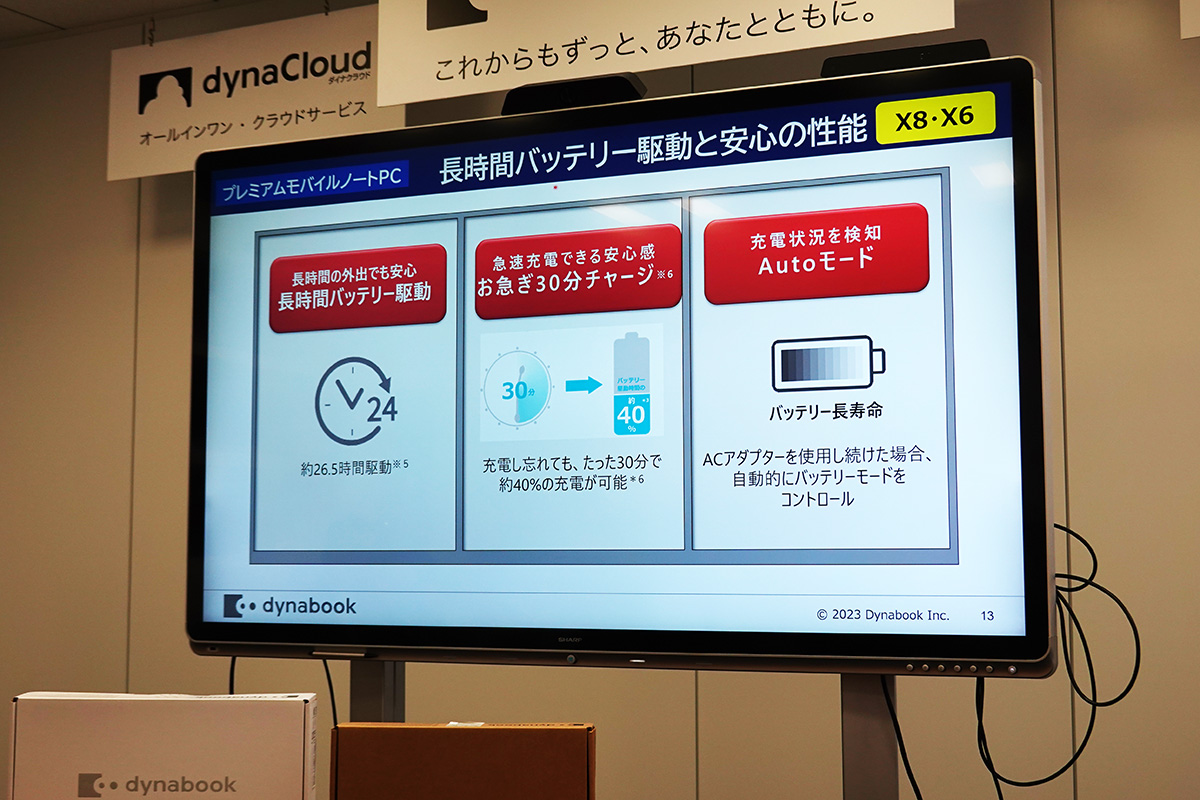

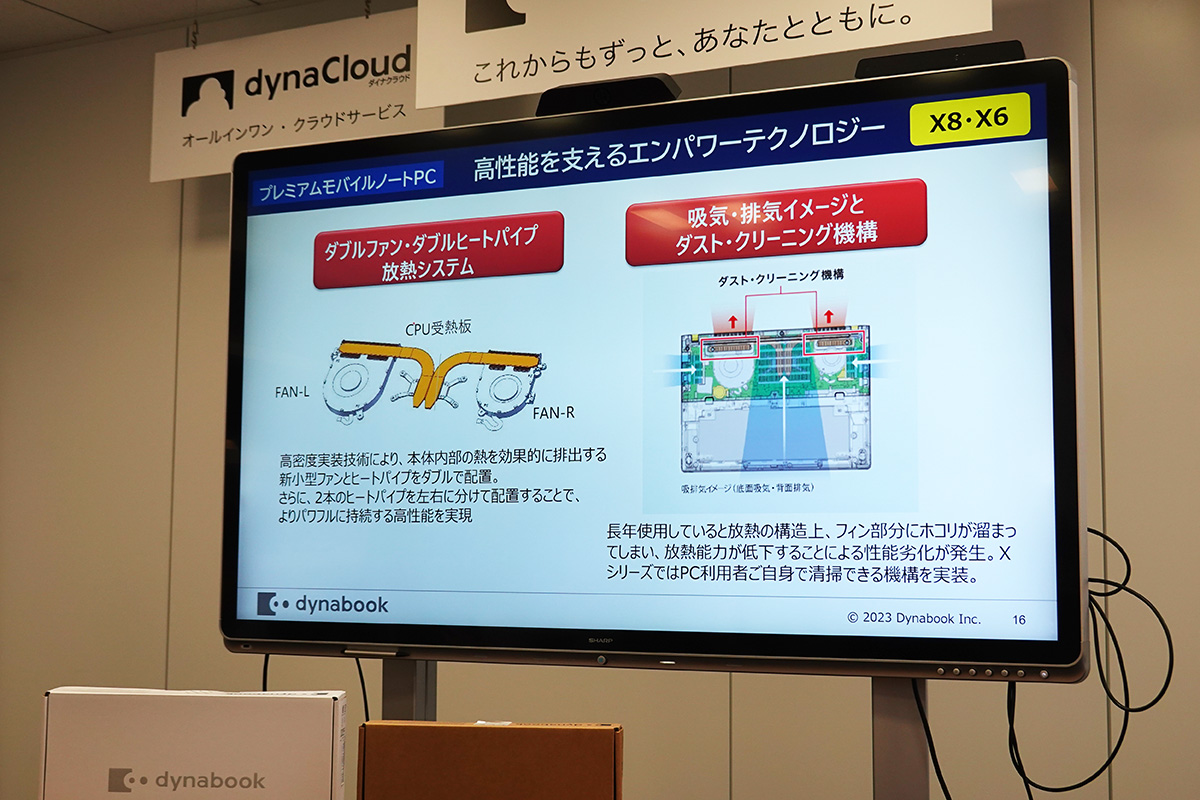

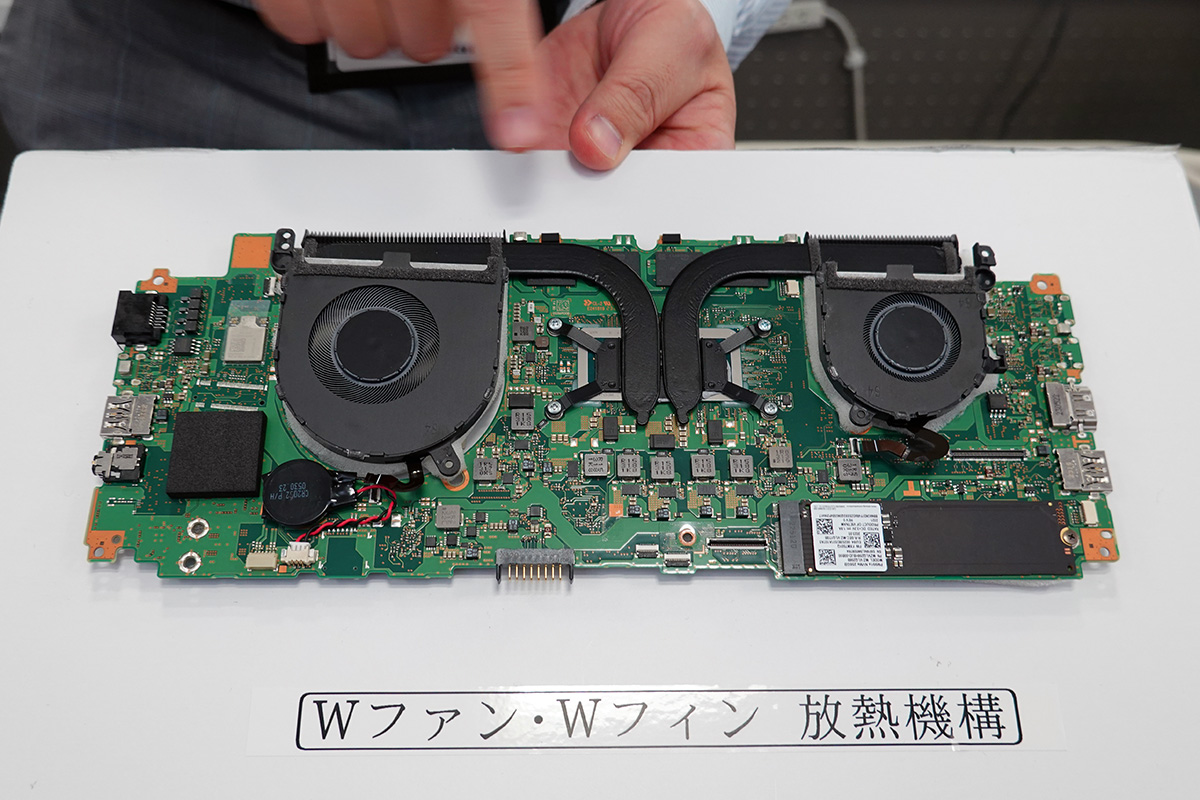

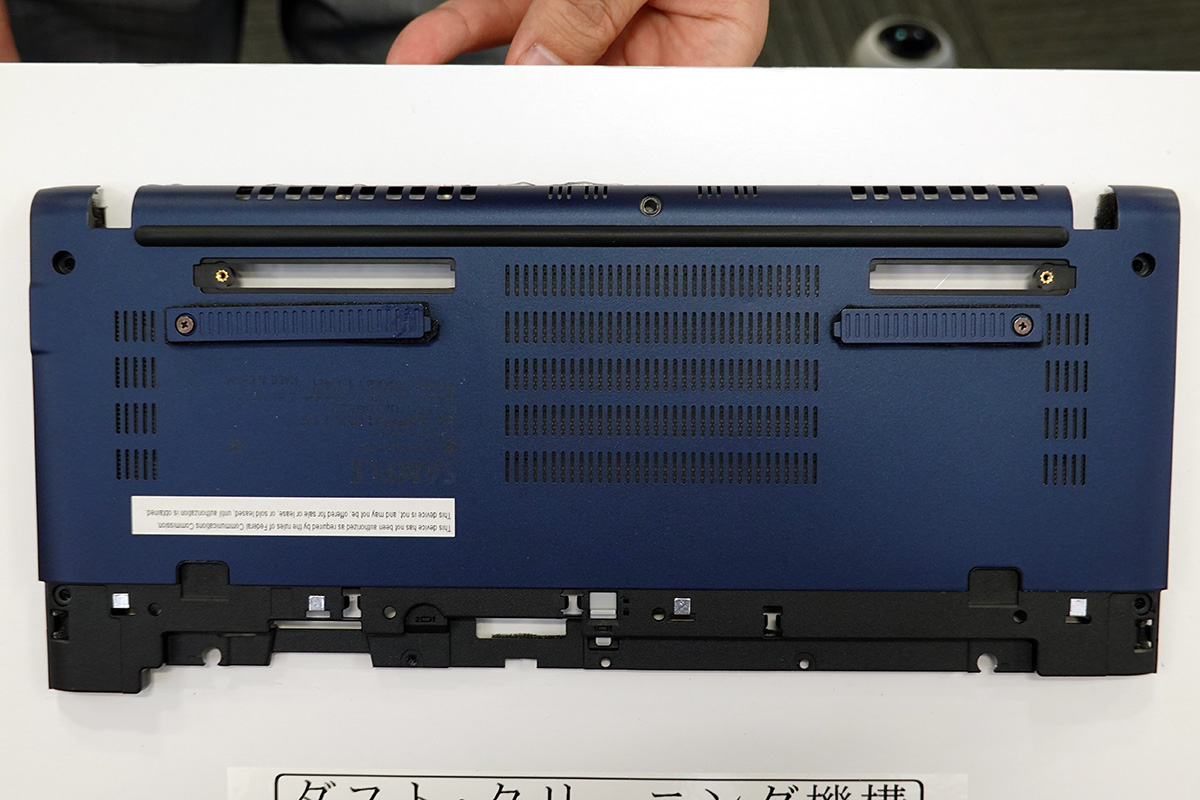

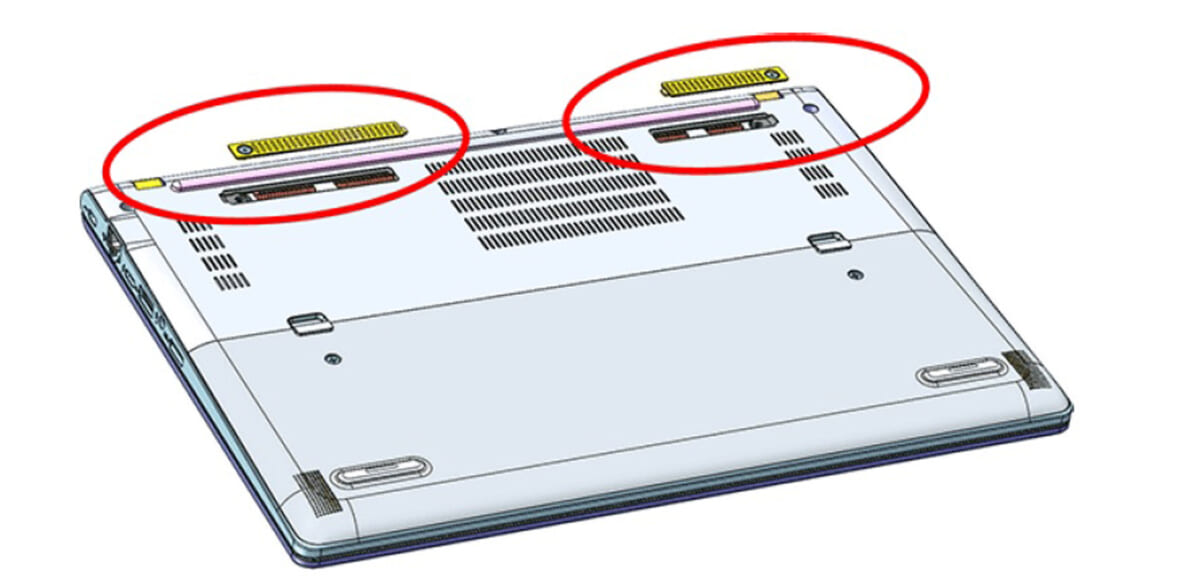

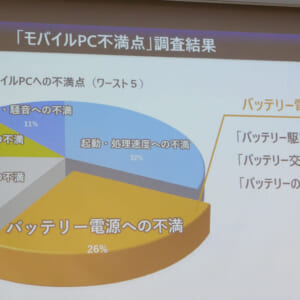

約20.5時間と長時間のバッテリーを搭載。加えて、30分の充電でバッテリー駆動時間の約40%を充電できる「お急ぎ30分チャージ」に対応し、外出先でも安心して使えます。また、目の負担を軽減する「Low blue light液晶」の搭載、ボディの素材にマグネシウム合金を採用することで軽さと堅牢性を両立、高いスペックなどを備え、総合力の高い1台です。

dynabook R8の主なスペック

サイズ/重さ:約幅312.4×奥行き224.0×高さ15.9mm/約940g

ディスプレイ:14インチ/WUXGA解像度(1920×1200ドット)/アスペクト比16:10

CPU:第13世代CPU インテル Core i7-1360P

メモリー:16GB

ストレージ:512GB SSD

バッテリー駆動時間:約20.5時間(JEITA 2.0)

インターフェイス:USB Type-C(Thunderbolt 4)×2、USB 3.2(Gen1)Type-A×2、HDMI出力、有線LAN、マイク入力/オーディオ出力、microSDメモリーカード

実売価格:27万4780円(税込、ヨドバシ.com)

NECパーソナルコンピュータ

「LAVIE NEXTREME Carbon」

オンラインコミュニケーションをより快適にする機能の追加で、場所に依存しない使いやすさを追求したモデル。オンライン会議で顔の印象をアップするアプリ「YouCam 10」や、周囲の雑音を抑えて相手に自分の声を聞こえやすくするビームフォーミング機能などを搭載しています。もちろん、薄型軽量、高いパフォーマンスなど、モバイルノートPCに求められる性能も持ち合わせています。

LAVIE NEXTREME Carbon XC750/FAシリーズの主なスペック

サイズ/重さ:約幅313×奥行き218×高さ17.5mm/約887g

ディスプレイ:14インチ/WUXGA解像度(1920×1200ドット)/アスペクト比16:10

CPU:第12世代CPU インテル Core i7-1255U

メモリー:16GB

ストレージ:512GB SSD

バッテリー駆動時間:約24時間(JEITA 2.0)

インターフェイス:USB Type-C(Thunderbolt 4)×2、USB 3.2(Gen1)Type-A、HDMI出力、マイク入力/オーディオ出力、microSDメモリーカード

実売価格:27万4780円(税込、ヨドバシ.com)

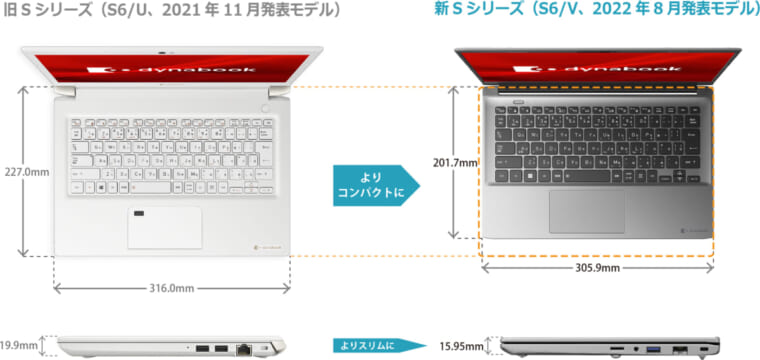

なお、ここではこの春に登場したモバイルノートPCを紹介していますが、2022年発売のモデルまで範囲を広げると、ほかにも選択肢はありますので、気になる人はチェックしてみてください。

春はお得に買えるキャンペーンも必見

この時期は新生活に合わせて各メーカーでキャンペーンを実施していることがあります。そうしたキャンペーンをチェックして、最新モデルをお得に購入するのがオススメですので、気になるモデルは公式サイトなどを確認してみてください。

たとえば、今回紹介したFMVのUHシリーズは、購入してキャンペーンに応募するともれなく8000円がキャッシュバック されます。また、学生限定かつ抽選で4000人にManhattan Portageのコラボバッグがプレゼントされるキャンペーン も実施中。ほかのメーカーでもこうしたキャンペーンを実施している場合があるので、見逃さないようにしましょう。

【フォトギャラリー】※画像をタップすると閲覧できます。一部SNSからは閲覧できません。