何かと話題になるアメ車。ここでは日本で「新車」が買えるモデルを編集部の独断でチョイス。本当に魅力が乏しい? コレを見たらそんな偏見も吹っ飛ぶはず。ようこそシン・アメ車ワールドへ! 今回はテスラ・キャデラック・シボレーの注目車種を紹介!

【私が解説します!】 自動車ライター・海野大介さん

自動車ライター・海野大介さん

ウェブを中心に活動中。衝動買いしたジャガーの沼にどハマりして抜け出せないアラフィフ。最近のマイブームはレシピ本。

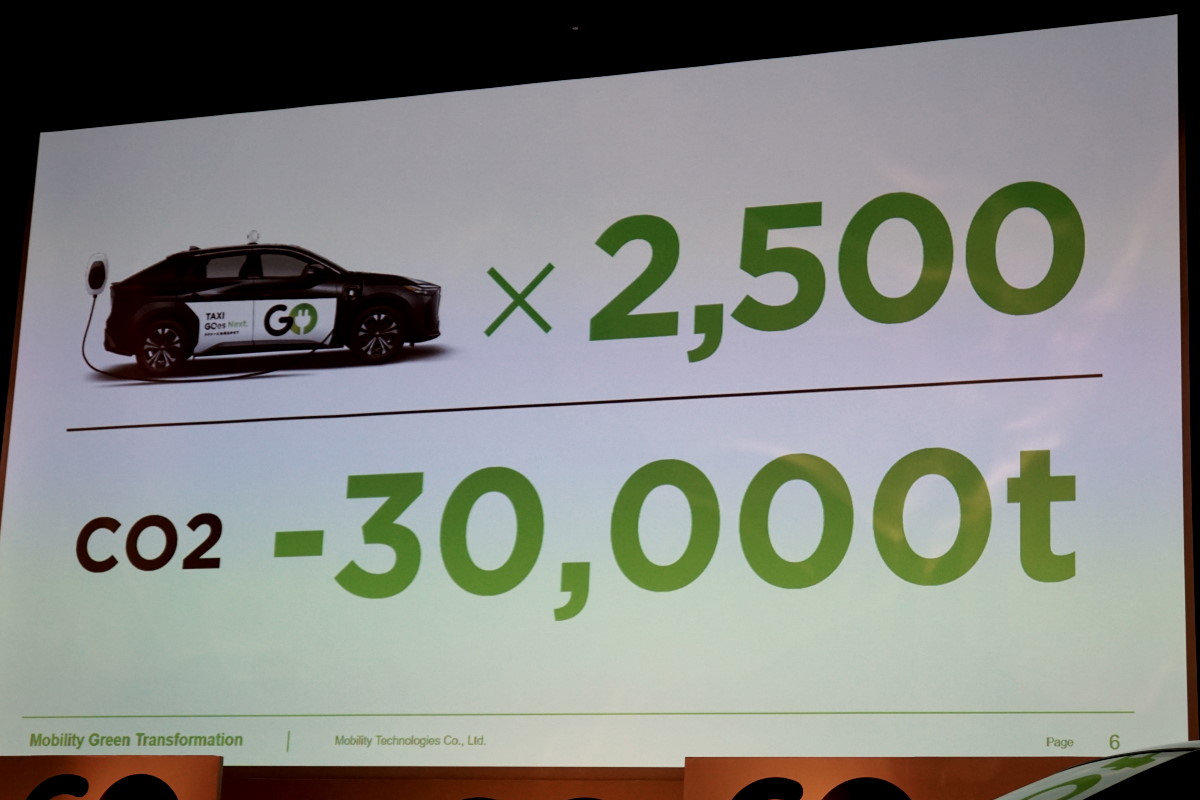

US発EVの急先鋒のいまは?【TESLA】

EV普及のキーはインフラ!その土台作りから開始

いまやEVの代名詞的存在になったテスラ。従来からの「クルマを製造したコストに利益を上乗せして販売する」ビジネスモデルではなく「投資家から資金を調達してクルマを製造販売する」といったまったく違う方策で時価総額は世界一に。そんなテスラの特徴は先進技術の搭載が柱のひとつになっており、高級感やスポーツカー顔負けの加速性能はいわゆる付加価値に過ぎない。

またクルマの生産だけでなく専用の充電スポット、スーパーチャージャーを世界各地に整備し、世界で販売する礎を築いた。スーパーチャージャーはテスラ独自の急速充電器で、たった15分の充電で最大275kmの走行が可能だ。

Brand Story

2003年に設立された新興ブランド。EVメーカーとしては世界に先駆けている。社名は1880年代後半の技師、ニコラ・テスラに敬意を評したもの。彼は医療用のMRIなどで使われる磁束密度の単位「テスラ」としても名を残した。

内燃機関好きも虜にする刺激的な走りが魅力

モデル 3

531万3000円~725万9000円

ブランドの入門モデルで、2023年にビッグマイナーチェンジ。エクステリアの意匠変更に加えインテリアも大幅に変更された。航続距離はロングレンジで706kmを誇る。また0-100km/h加速はわずか3.1秒と驚異的なもの。

SPEC/【ロングレンジAWD】●全長×全幅×全高:4720×2089×1441mm●車両重量:1828kg●パワーユニット:電気モーター×2●最高出力:非公表●最大トルク:非公表●一充電走行距離:706km

【ココが真骨頂!】静粛性をより高めた室内と退屈知らずな後席

「マイナーチェンジで窓ガラスの遮音性がより高くなり、高速走行時の静粛性能もアップ。後席用に用意されたディスプレイはエアコンやオーディオの操作はもちろん、動画やゲームも楽しめるようになりました」(海野さん)

全方位でアップデート!これぞ走るガジェットだ

モデル Y

558万7000円~647万6000円

2022年に日本に上陸したミドルクラスSUV。1モーター後輪駆動と2モーター4WDをラインナップする。今年のマイナーチェンジで航続距離や運転支援システムも進化。シンプルさも身上だがウィンカーレバーは復活。

SPEC/【ロングレンジAWD】●全長×全幅×全高:4800×2130×1625mm●車両重量:1990kg●パワーユニット:電気モーター×2●最高出力:非公表●最大トルク:非公表●一充電走行距離:635km

【ココが真骨頂!】長距離ユースでも充電は大きな障害ではなくなった

「今回のマイナーチェンジで一充電航続可能距離が伸びました。またブランド専用充電器のスーパーチャージャーを使えばたった15分の充電で200km以上の走行が可能。実用面のストレスフリーも魅力です」(海野さん)

高級アメ車の代表格はEVもラインナップ!【キャデラック】

ブランドは世界初の歴史? 進化する高級車の代表格

キャデラックの歴史は技術や装備品の歴史でもある。例えばいまでは当たり前のセルフスターター、パワステの全モデル標準装備化などは世界に先駆けて採用している。スターターに関しては1915年というから驚く。他にも量産車初のV8エンジンやフルシンクロ付きミッション、ATなど枚挙にいとまがない。そんな優れた技術を持つブランドの真骨頂は、合衆国大統領専用車として多くのモデルが採用された。

なおアメ車の高級ブランドとしてキャデラックと双璧をなすリンカーンも同じ創業者であるヘンリー・リーランドによるものだ。

Brand Story

1902年に設立。デトロイト市を作った貴族の名前「キャデラック」がメーカー名となっている。1909年にGMに吸収され現在もGMを代表する高級車ブランドとして君臨。日本へは1915年から正規輸入されている。

ブランド哲学の先進装備が充実。その“存在感”なら世界一!?

エスカレード

1890万円

5.4mの全長に全幅2m超えの巨体を持つSUV。助手席まで広がった55インチサイズのディスプレイは、ドライバー側では8Kという高解像度を持つ。ホイールも24インチが用意されるなどまさにアメリカンサイズ。

SPEC/●全長×全幅×全高:5400×2065×1930mm●車両重量:2780kg●パワーユニット:6156ccV型8気筒●最高出力:306kW/5800rpm●最大トルク:624Nm/4000rpm●WLTCモード燃費:非公表

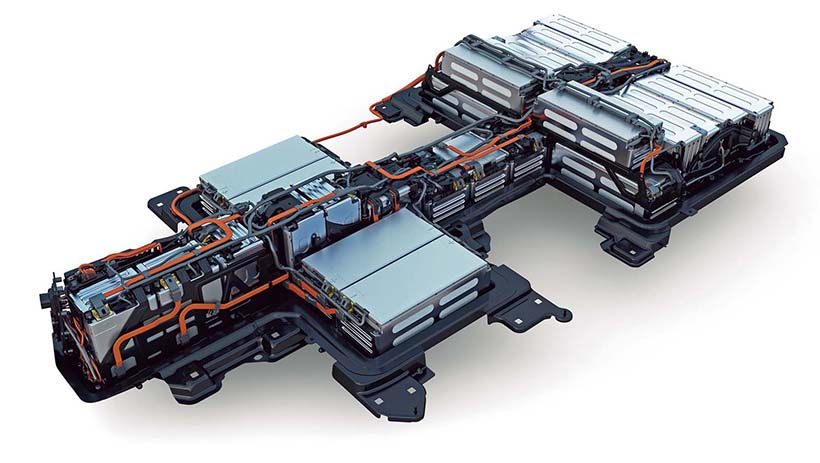

すべてがBEV専用設計の贅沢さ。これぞ次世代のアメ車

リリック

1100万円

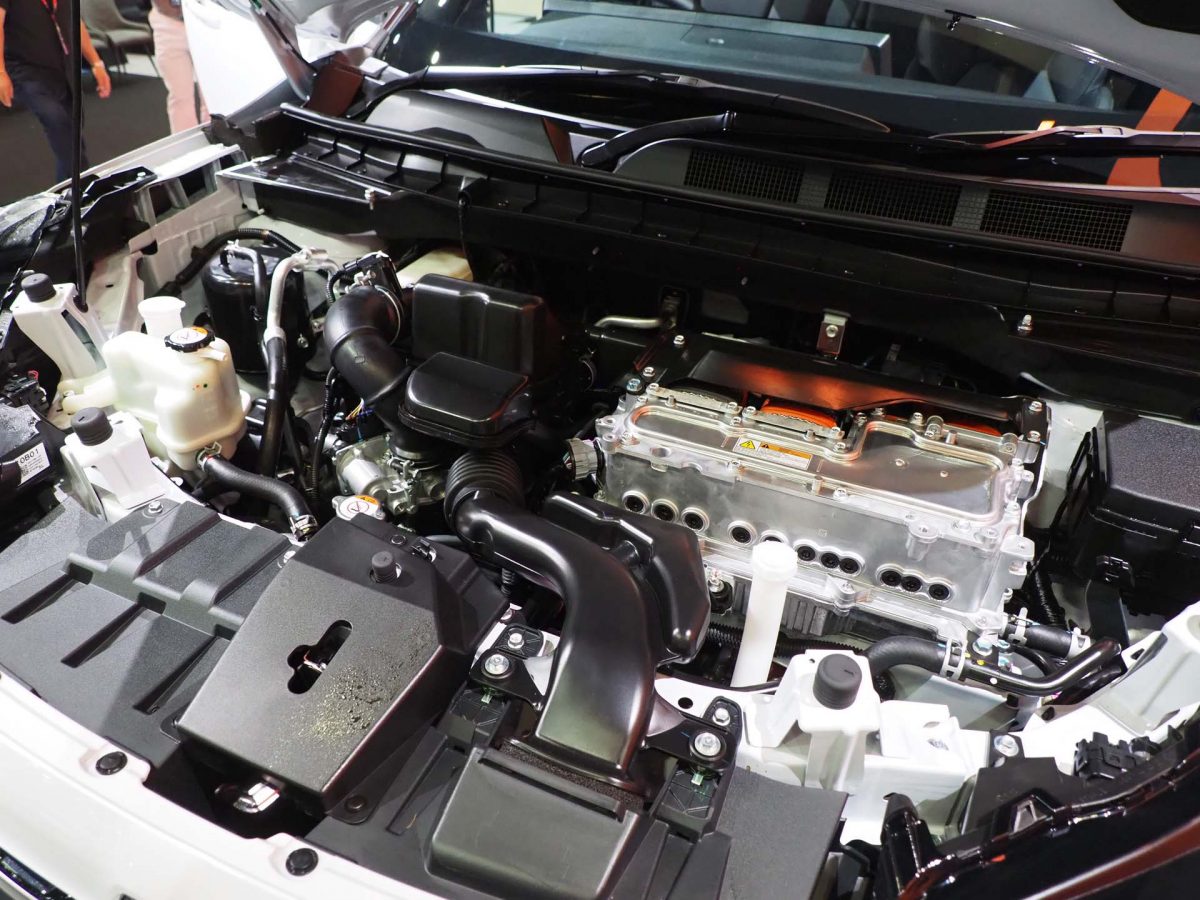

ブランド初の量産EVとして2021年にデビューし、日本へは2025年に上陸。日本仕様は前後2つのモーターを持つ4WDモデルで右ハンドル。豪華で広い室内はキャデラックの伝統ウッド調パネルはリサイクル素材だ。

SPEC/●全長×全幅×全高:4995×1985×1640mm●車両重量:2650kg●パワーユニット:電気モーター×2●システム最高出力:384kW●システム最大トルク:610Nm●一充電走行距離:510km(WLTPモード)

【ココが真骨頂!】価格やベクトルは違うが“らしさ”が漂うのが美点

「イメージ通りとも言えるデカくて豪華な方程式はエスカレードの魅力そのものです。一方、リリックは電気自動車のSUVとして海外で多くの賞を受賞するなど高評価。日本の急速充電器にも対応しています」(海野さん)

唯一無二のスーパースポーツに君臨【シボレー】

アメリカンスポーツカーの王道を持つ老舗ブランド

シボレーはGMが製造販売するひとつのブランド名。乗用車やトラックまで幅広い車種を販売しているが、日本人にとってブランドをイメージさせるクルマはコルベットやカマロといったスポーツカーの方かもしれない。

コルベットは1953年に初代がデビューし、弟分のカマロは1967年にデビュー。コルベットは1990年に24時間平均時速281km/hというタイトルを獲得。ハイパフォーマンスが人気だ。

Brand Story

シボレーの誕生は1911年。ブランドのネーミングはレーサー兼エンジニアのルイス・シボレーから。1920年代には日本市場へ進出し、大阪のGM工場ではシボレー車が製造販売されていた。ブランドのロゴは蝶ネクタイがモチーフ。

コルベット史上初!ついに電動化で全輪駆動採用

コルベット E-Ray

2350万円

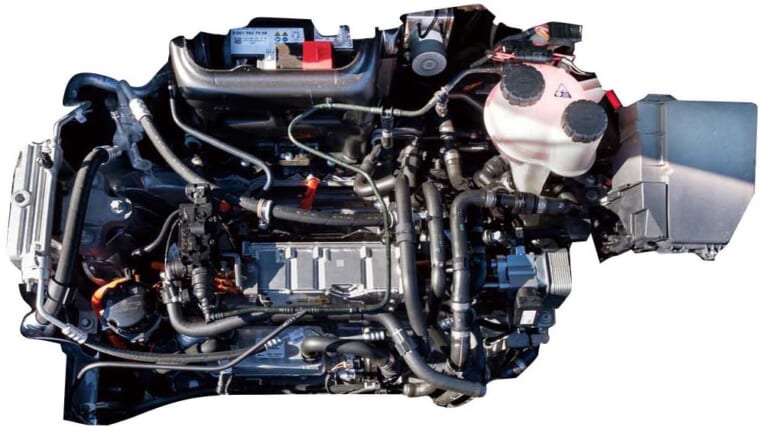

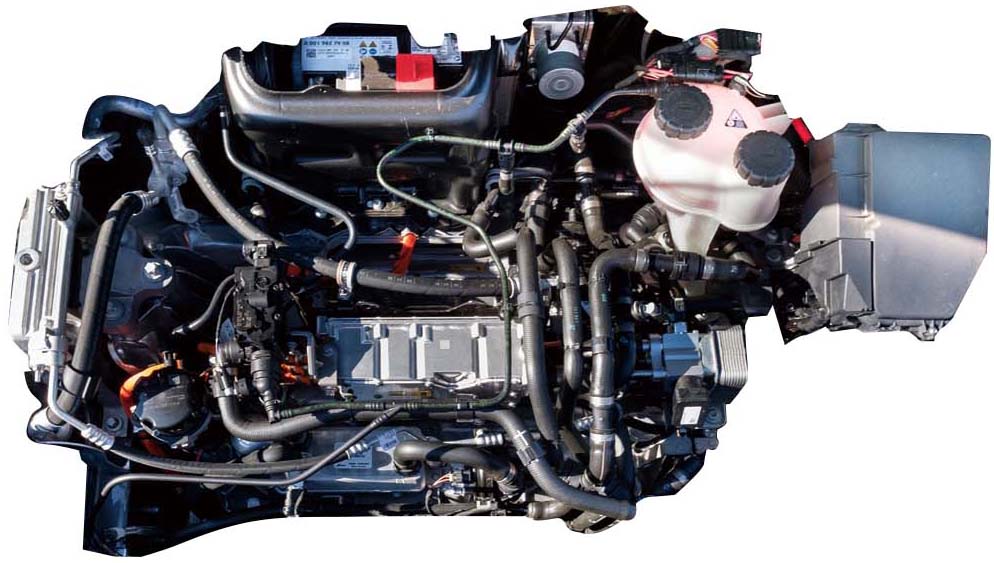

2024年に登場したE-Rayはフロントにモーターを載せた初の電動化モデル。エンジンとモーター駆動の全輪駆動車で、モーターのみの走行も可能。システム全体の合計出力は664PS。時速60マイル(約96km/h)までの加速は2.5秒と俊足だ。

SPEC/●全長×全幅×全高:4685×2025×1225mm●車両重量:1810kg●パワーユニット:6156ccV型8気筒●最高出力:369kW/6450rpm●最大トルク:637Nm/5150rpm●WLTCモード燃費:非公表

【ココが真骨頂!】モーターのみで走れるステルスモードは実用的

「アメ車らしいノンターボのV8エンジンの豪快なサウンドやパワーもそうですが、住宅街などでは6km近く静かなモーターのみで走行可能といった二面性は魅力。全輪駆動がもたらす安定性も高評価です」(海野さん)

The post 新時代のアメ車はコレだ!テスラ、キャデラック、シボレー…偏見を吹き飛ばす「シン・アメ車ワールド」へようこそ! appeared first on GetNavi web ゲットナビ.

今回紹介するクルマ

今回紹介するクルマ